暦の上では立冬も過ぎて冬の季節に入っていますが実際の世の中は山々が紅葉中で秋、真直中というところです。

秋は「読書の秋」、「スポーツの秋」、「食欲の秋」といわれ静かに読書をするのもいいし、スポーツをするにも最適の季節です。

また何といっても秋は「実りの秋」とか「収穫の秋」と言われ、魚や果物、野菜など、どれをとっても大変美味しい季節です。

その他にも「行楽の秋」、とか「芸術の秋」などとも言われるこの時期は晴天が続き外出するにはもってこいの季節です。

人との出会いも多いことでしょう。

今日の【春秋】はそんな秋の出来事かなと思わせるような光景が浮かんできました。

深まる秋には哀愁を帯びたシャンソンがよく似合う。 ミラボー橋の下をセーヌ河が流れ われらの恋が流れる(堀口大学訳)。フランスの詩人アポリネールの詩が切ない調べに乗って流れる名曲「ミラボー橋」。きょうは詩人の没後100年

▼20世紀初頭のパリ。アポリネールはピカソやシャガール、マチスらと親交を深め、新しい「前衛芸術」を興した。そこで女性画家ローランサンと出会い、恋に落ちた

▼ある事件が2人の運命を変える。名画「モナリザ」がルーブル美術館から盗まれ、アポリネールが容疑者として逮捕されたのだ。知人が別の美術品窃盗に関わっていたからという

▼疑いは晴れたが、事件をきっかけにローランサンとの仲はすれ違い始めた。やがて破局。恋人に会うためにセーヌ川に架かるミラボー橋を渡っていたアポリネールは、断ち切れない思いを詩につづった

▼身に覚えのない容疑で逮捕される冤罪(えんざい)事件は現代でも後を絶たない。裁判のやり直しを求める再審の動きも相次ぐ。捜査当局が決め付けと都合のいい証拠で罪をつくり出すのは100年の後も変わらない

▼「ミラボー橋」は今も歌い継がれる。 日が去り 月がゆき 過ぎた時も 昔の恋も 二度とまた帰って来ない。恋を失った代償に名作を残せた詩人はある意味、幸せか。冤罪被害者の多くは、長い時間や生活、人生そのものまでも失い、それは二度と帰って来ない。

=2018/11/09付 西日本新聞朝刊=

ギヨーム・アポリネール(Guillaume Apollinaire, 1880年8月26日 - 1918年11月9日)はイタリア出身のポーランド人の詩人、小説家、美術批評家。本名ヴィルヘルム・アポリナリス・ドゥ・コストロヴィツキ

印象派批判主義「キュビスム」の先導者の1人。主な作品に『ミラボー橋』がある。 "シュルレアリスム(超現実主義)"という語は彼の作品から生まれた。

ミラボー橋 (仏 : Pont Mirabeau) は、フランスのパリ、セーヌ川に架かる橋である。フランス大統領サディ・カルノーの命により建造された。橋の名は、フランス革命初期の中心的指導者オノーレ・ミラボーにちなむ。アポリネールの「ミラボー橋の下をセーヌは流れる」で有名である。

1895年から1897年にかけて造られたミラボー橋は左岸の15区、コンヴァンシオン通りと右岸の16区、レミュザ通りを結んでいる。中央のアーチは径間93m、それを挟むアーチが径間32.4mである。橋脚の上方にジャン-アントワーヌ・アンジャルベールによる像が4体取り付けられている。

秋は「読書の秋」、「スポーツの秋」、「食欲の秋」といわれ静かに読書をするのもいいし、スポーツをするにも最適の季節です。

また何といっても秋は「実りの秋」とか「収穫の秋」と言われ、魚や果物、野菜など、どれをとっても大変美味しい季節です。

その他にも「行楽の秋」、とか「芸術の秋」などとも言われるこの時期は晴天が続き外出するにはもってこいの季節です。

人との出会いも多いことでしょう。

今日の【春秋】はそんな秋の出来事かなと思わせるような光景が浮かんできました。

深まる秋には哀愁を帯びたシャンソンがよく似合う。 ミラボー橋の下をセーヌ河が流れ われらの恋が流れる(堀口大学訳)。フランスの詩人アポリネールの詩が切ない調べに乗って流れる名曲「ミラボー橋」。きょうは詩人の没後100年

▼20世紀初頭のパリ。アポリネールはピカソやシャガール、マチスらと親交を深め、新しい「前衛芸術」を興した。そこで女性画家ローランサンと出会い、恋に落ちた

▼ある事件が2人の運命を変える。名画「モナリザ」がルーブル美術館から盗まれ、アポリネールが容疑者として逮捕されたのだ。知人が別の美術品窃盗に関わっていたからという

▼疑いは晴れたが、事件をきっかけにローランサンとの仲はすれ違い始めた。やがて破局。恋人に会うためにセーヌ川に架かるミラボー橋を渡っていたアポリネールは、断ち切れない思いを詩につづった

▼身に覚えのない容疑で逮捕される冤罪(えんざい)事件は現代でも後を絶たない。裁判のやり直しを求める再審の動きも相次ぐ。捜査当局が決め付けと都合のいい証拠で罪をつくり出すのは100年の後も変わらない

▼「ミラボー橋」は今も歌い継がれる。 日が去り 月がゆき 過ぎた時も 昔の恋も 二度とまた帰って来ない。恋を失った代償に名作を残せた詩人はある意味、幸せか。冤罪被害者の多くは、長い時間や生活、人生そのものまでも失い、それは二度と帰って来ない。

=2018/11/09付 西日本新聞朝刊=

ギヨーム・アポリネール(Guillaume Apollinaire, 1880年8月26日 - 1918年11月9日)はイタリア出身のポーランド人の詩人、小説家、美術批評家。本名ヴィルヘルム・アポリナリス・ドゥ・コストロヴィツキ

印象派批判主義「キュビスム」の先導者の1人。主な作品に『ミラボー橋』がある。 "シュルレアリスム(超現実主義)"という語は彼の作品から生まれた。

ミラボー橋 (仏 : Pont Mirabeau) は、フランスのパリ、セーヌ川に架かる橋である。フランス大統領サディ・カルノーの命により建造された。橋の名は、フランス革命初期の中心的指導者オノーレ・ミラボーにちなむ。アポリネールの「ミラボー橋の下をセーヌは流れる」で有名である。

1895年から1897年にかけて造られたミラボー橋は左岸の15区、コンヴァンシオン通りと右岸の16区、レミュザ通りを結んでいる。中央のアーチは径間93m、それを挟むアーチが径間32.4mである。橋脚の上方にジャン-アントワーヌ・アンジャルベールによる像が4体取り付けられている。

縄文土器のことをもう少し詳しく知りたいと思って10月に長野の八ヶ岳山麓のまわりを見て歩きました。千曲市さらしなの里歴史資料館で文字を持たないオーストラリアの先住民であるアボリジニが文字の代わりに暗号的な絵を通して伝承してきた奇妙な絵のことを知りました。それがアボリジニアートと呼ばれるものです。現在の私たちには抽象絵画を見ているようで何が書いてあるかは分かりません。彼らが持つ独特の感覚で幾何学的な絵を通して仲間たちとの伝達手段として絵を伝えてきました。絵を描く者や絵を見る仲間たちには芸術性や美術といった感覚は一切ありません。あるのは長い年月の中で培われた彼らの世界観が描かれているだけです。

アボリジニアートのことは千曲市さらしなの里資料館で初めて知り、この資料館では絵に関する講演会を平成28年に京都造形芸術大学准教授の斎藤亜矢先生の「人はなぜ絵を描くのか」次に平成29年にはアボリジニアートの世界では第一人者である内田真弓さんに彼らのアートの起源、由来、歴史の紹介のなかで、人類の歴史、縄文人への理解、人類にとって必要不可欠な「人類が生存する意義」についての話をしてもらったそうです。

人類の根底には狩猟と採集をしていた長い歴史があります。そこで培われた大地や自然との関り、そこには自らを生かすための大地や自然との約束事があります。文字を持たないアボリジニは、それをボディペインティング、砂絵、口伝、儀式、歌、踊りを駆使して暗号的な絵を通して伝承してきています。縄文人にも同じような事が言えると考えてこの講演会を企画されたようです。

縄文土器に描かれた文様には記号化、暗号化された機能美が表現されています。形や文様にはそれぞれの動機、モチベーションが表現されていると理解されます。ですから自集団が持つ形式(形・文様表現)がありー掟を逸脱する土器はありません。きちんと掟が守られています。つまり生活の最重要な情報が形や文様として繁栄されているのでしょう。したがって、その集団でしか理解できない生きる知恵があるため、形・文様はそれぞれの集団で異なっています。

しかし縄文人は現存していません、ですから類似する文化を保有する、5万年以上孤立して近代文明から隔離されてきた、狩猟採集生活を継承し、伝統的な文化を堅持してきたアボリジニに縄文人の理解の糸口を求めたいと思い企画展が開催されたとのこと。

そしてこのアートのことを調べているうちにもう一人神戸大教授の窪田 幸子さんという方もアポリジニのことを詳しく研究されていることを知りました。

アート(英語:Art)とは、芸術。美術。のこと。

オーストラリアの先住民が描いた絵と縄文土器に残された文様には何か共通したものがあるのでしょうか?

利便性が無視された縄文土器、彼らにとって利便性よりももっと大事な生きて行くための何かを仲間や家族で共有し伝え遺すためのものとして土器をキャンパス代わりに使ったのではないだろうか?そのように考えれば縄文土器の文様もアボリジニアートの中に描かれた絵も文字を持たない人間が生きるすべを子孫に残すために考え付いた文字に変わる記憶を伝える手段であっただろうと思えるのです。

●窪田 幸子(くぼた さちこ)1959年東京都生まれ。88年甲南大学大学院博士後期課程単位取得退学、97年広島大学総合科学部助教授、2009年より神戸大学大学院国際文化学研究科教授に就任。オーストラリアの先住民、アボリジニの研究を専門とし、広く、国家、国際言説、先住民のあいだのダイナミズムにも研究を広げている。著書に、『アボリジニ社会のジェンダー人類学―先住民・女性・社会変化』(世界思想社)、『「先住民」とはだれか』(共編著/世界思想社)など。

●内田 真弓(うちだ まゆみ) 1966年,茨城県生まれ。都内の大学卒業後,航空会社に客室乗務員として入社。26歳で退社,アメリカ語学研修を経て,オーストラリアで日本語教師として勤める。1994年より

オーストラリアから帰る時、何気なく立ち寄ったギャラリーショップで亜アボリジニ絵画に出会ったことが現職の始まり、現代社会に掻き消されていた本当の自分があったと感じた。次の日、彼女はギャラリーショップのカウンターにいた。それから、アボリジニと一緒に生活を共有する日々。かれこれ25年の歳月が流れた。現在オーストラリア政府の協力も得て、アボリジニ絵画の世界各地での展示会、講演などを通じて、アボリジニの文化復興、生活再建に取り組む。著書に「砂漠で見つけた夢 アボリジニに魅せられて」

●斎藤亜矢(さいとうあや) 1978年茨城県生まれ。 京都造形芸術大学准教授

京都大学理学部、京都大学大学院医学研究科修士課程を経て、2008年、東京藝術大学大学院美術研究科修了。博士(美術)。日本学術振興会特別研究員、東京藝術大学非常勤講師、京都大学野生動物研究センター特定助教、中部学院大学准教授を経て、2016年度より現職。チンパンジーとヒトの描画研究をはじめ、認知科学から芸術にアプローチしている。芸術を生み出す心の基盤をあきらかにすることで、「人間とはなにか」の理解をめざす。著書に『ヒトはなぜ絵を描くのか―芸術認知科学への招待』(岩波書店)、共著に、『人間とは何か――チンパンジー研究から見えてきたこと』(岩波書店)、『恋う・癒す・究める 脳科学と芸術』(工作舎)、『脳とアート―感覚と表現の脳科学』(医学書院)などがある。

アボリジニアートのことは千曲市さらしなの里資料館で初めて知り、この資料館では絵に関する講演会を平成28年に京都造形芸術大学准教授の斎藤亜矢先生の「人はなぜ絵を描くのか」次に平成29年にはアボリジニアートの世界では第一人者である内田真弓さんに彼らのアートの起源、由来、歴史の紹介のなかで、人類の歴史、縄文人への理解、人類にとって必要不可欠な「人類が生存する意義」についての話をしてもらったそうです。

人類の根底には狩猟と採集をしていた長い歴史があります。そこで培われた大地や自然との関り、そこには自らを生かすための大地や自然との約束事があります。文字を持たないアボリジニは、それをボディペインティング、砂絵、口伝、儀式、歌、踊りを駆使して暗号的な絵を通して伝承してきています。縄文人にも同じような事が言えると考えてこの講演会を企画されたようです。

縄文土器に描かれた文様には記号化、暗号化された機能美が表現されています。形や文様にはそれぞれの動機、モチベーションが表現されていると理解されます。ですから自集団が持つ形式(形・文様表現)がありー掟を逸脱する土器はありません。きちんと掟が守られています。つまり生活の最重要な情報が形や文様として繁栄されているのでしょう。したがって、その集団でしか理解できない生きる知恵があるため、形・文様はそれぞれの集団で異なっています。

しかし縄文人は現存していません、ですから類似する文化を保有する、5万年以上孤立して近代文明から隔離されてきた、狩猟採集生活を継承し、伝統的な文化を堅持してきたアボリジニに縄文人の理解の糸口を求めたいと思い企画展が開催されたとのこと。

そしてこのアートのことを調べているうちにもう一人神戸大教授の窪田 幸子さんという方もアポリジニのことを詳しく研究されていることを知りました。

アート(英語:Art)とは、芸術。美術。のこと。

オーストラリアの先住民が描いた絵と縄文土器に残された文様には何か共通したものがあるのでしょうか?

利便性が無視された縄文土器、彼らにとって利便性よりももっと大事な生きて行くための何かを仲間や家族で共有し伝え遺すためのものとして土器をキャンパス代わりに使ったのではないだろうか?そのように考えれば縄文土器の文様もアボリジニアートの中に描かれた絵も文字を持たない人間が生きるすべを子孫に残すために考え付いた文字に変わる記憶を伝える手段であっただろうと思えるのです。

●窪田 幸子(くぼた さちこ)1959年東京都生まれ。88年甲南大学大学院博士後期課程単位取得退学、97年広島大学総合科学部助教授、2009年より神戸大学大学院国際文化学研究科教授に就任。オーストラリアの先住民、アボリジニの研究を専門とし、広く、国家、国際言説、先住民のあいだのダイナミズムにも研究を広げている。著書に、『アボリジニ社会のジェンダー人類学―先住民・女性・社会変化』(世界思想社)、『「先住民」とはだれか』(共編著/世界思想社)など。

●内田 真弓(うちだ まゆみ) 1966年,茨城県生まれ。都内の大学卒業後,航空会社に客室乗務員として入社。26歳で退社,アメリカ語学研修を経て,オーストラリアで日本語教師として勤める。1994年より

オーストラリアから帰る時、何気なく立ち寄ったギャラリーショップで亜アボリジニ絵画に出会ったことが現職の始まり、現代社会に掻き消されていた本当の自分があったと感じた。次の日、彼女はギャラリーショップのカウンターにいた。それから、アボリジニと一緒に生活を共有する日々。かれこれ25年の歳月が流れた。現在オーストラリア政府の協力も得て、アボリジニ絵画の世界各地での展示会、講演などを通じて、アボリジニの文化復興、生活再建に取り組む。著書に「砂漠で見つけた夢 アボリジニに魅せられて」

●斎藤亜矢(さいとうあや) 1978年茨城県生まれ。 京都造形芸術大学准教授

京都大学理学部、京都大学大学院医学研究科修士課程を経て、2008年、東京藝術大学大学院美術研究科修了。博士(美術)。日本学術振興会特別研究員、東京藝術大学非常勤講師、京都大学野生動物研究センター特定助教、中部学院大学准教授を経て、2016年度より現職。チンパンジーとヒトの描画研究をはじめ、認知科学から芸術にアプローチしている。芸術を生み出す心の基盤をあきらかにすることで、「人間とはなにか」の理解をめざす。著書に『ヒトはなぜ絵を描くのか―芸術認知科学への招待』(岩波書店)、共著に、『人間とは何か――チンパンジー研究から見えてきたこと』(岩波書店)、『恋う・癒す・究める 脳科学と芸術』(工作舎)、『脳とアート―感覚と表現の脳科学』(医学書院)などがある。

今日は【立冬】とあります。二十四節気の中に季節を表す言葉に季節の頭や語尾に「立」、「至」、「分」などを付けたものがありますが、これはどういうことを表しているのでしょうか?分かっているつもりでもなかなか説明できない二十四節気にある言葉、「暮らしの歳時記」にてもう一度おさらいをしてみることにしました。

【立冬】 りっとう:11月7日頃

この日から立春の前日までが暦の上では冬となります。木枯らしが吹き、冬の訪れを感じる頃。太陽の光が弱まって日も短くなり、木立ちの冬枯れが目立つようになります。木枯らしが吹くのは、冬型の気圧配置になった証拠です。

●木枯らし

木枯らしは、晩秋から初冬に吹く冷たい北風で、木の葉が吹き落とされ、枯れたようになってしまうことに由来します。気象庁で木枯らし1号が発表されると、冬型の気圧配置になったあかしです。

●鎮火のお供え

火を使い始める時期なので、寺社では鎮火祭が行われます。鎮火祭では里芋やみかん、魔除けの赤飯をお供えします。家でも火の用心。火の取り扱いには気をつけたいですね。

●こたつ開き

西日本では、亥の子の日(11月の第一亥の日)に、多産のイノシシにあやかり、亥の子餅を食べて無病息災や子孫繁栄を祈願し、田の神に供えて収穫を祝う風習があります。また、亥の子の日に炉開きをすると火事にならないといわれており、こたつなどの暖房器具を出したり、囲炉裏に火入れをして冬の準備を始めます。

二十四節気は太陽の動きをもとにしています。太陽が移動する天球上の道を黄道といい、黄道を24等分したものが二十四節気です。

黄道を夏至と冬至の「二至」で2等分

↓

さらに春分と秋分の「二分」で4等分

↓

それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬の「四立」を入れて「八節」とする

↓

一節は45日。これを15日ずつに3等分し「二十四節気」とする

↓

さらに5日ずつに3等分し、時候を表したものが「七十二候」

二十四節気は、毎年同じ時期に同じ節気がめぐってきます。そして、節気の間隔が一定で半月ごとの季節変化に対応できるので、天候に左右される農業の目安として大変便利なものでした。季節を知るよりどころでもあったため、天候や生き物の様子を表す名前がつけられ、今でも年中行事や時候の挨拶など色々なシーンで使われています。

【立冬】 りっとう:11月7日頃

この日から立春の前日までが暦の上では冬となります。木枯らしが吹き、冬の訪れを感じる頃。太陽の光が弱まって日も短くなり、木立ちの冬枯れが目立つようになります。木枯らしが吹くのは、冬型の気圧配置になった証拠です。

●木枯らし

木枯らしは、晩秋から初冬に吹く冷たい北風で、木の葉が吹き落とされ、枯れたようになってしまうことに由来します。気象庁で木枯らし1号が発表されると、冬型の気圧配置になったあかしです。

●鎮火のお供え

火を使い始める時期なので、寺社では鎮火祭が行われます。鎮火祭では里芋やみかん、魔除けの赤飯をお供えします。家でも火の用心。火の取り扱いには気をつけたいですね。

●こたつ開き

西日本では、亥の子の日(11月の第一亥の日)に、多産のイノシシにあやかり、亥の子餅を食べて無病息災や子孫繁栄を祈願し、田の神に供えて収穫を祝う風習があります。また、亥の子の日に炉開きをすると火事にならないといわれており、こたつなどの暖房器具を出したり、囲炉裏に火入れをして冬の準備を始めます。

二十四節気は太陽の動きをもとにしています。太陽が移動する天球上の道を黄道といい、黄道を24等分したものが二十四節気です。

黄道を夏至と冬至の「二至」で2等分

↓

さらに春分と秋分の「二分」で4等分

↓

それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬の「四立」を入れて「八節」とする

↓

一節は45日。これを15日ずつに3等分し「二十四節気」とする

↓

さらに5日ずつに3等分し、時候を表したものが「七十二候」

二十四節気は、毎年同じ時期に同じ節気がめぐってきます。そして、節気の間隔が一定で半月ごとの季節変化に対応できるので、天候に左右される農業の目安として大変便利なものでした。季節を知るよりどころでもあったため、天候や生き物の様子を表す名前がつけられ、今でも年中行事や時候の挨拶など色々なシーンで使われています。

今日の春秋の出だしには、八百万神が居られるという日本の神様の中から四季の女神を探し出して、今年の紅葉について愚痴を述べるなど変わった筆の運びには感心するばかりです。

私はこれらの女神については全く知りませんでした。

そう言えばこれらの神様のことはどれくらいの日本人がご存知なのでしょうか?

そしてこの記事を書かれた筆者、毎日が勉強なんでしょうがこのタイミングで四季の女神の出番を考えてあげた事にも驚かされます。

日本の四季には、それぞれ女神が祭られている。春は佐保姫で夏に筒姫。秋には竜田姫がおり、冬は宇津田姫(または白姫)が当てられる

▼「あらし吹く三室の山のもみぢばは/竜田の川のにしきなりけり」と、百人一首にも絢爛(けんらん)の流れが歌われた竜田川。秋の姫はゆかりの竜田山の、神霊の化身だという。裁縫の女神としてもあがめられているそうだ

▼いまが盛りというのに、今年の姫は少しあでやかさに欠けるのか。イチョウやカエデの色づきがくすんでしまったり、紅葉する前に葉が落ちたりしたケースが各地で報告されている

▼原因の一つに挙げられているのが塩害。9月来相次いだ台風が海水を巻き上げ、樹木に吹き付ける。直後に雨が降れば洗い流されるが、晴天が続き乾燥した塩分が残ったらしい。はた迷惑な置き土産である

▼この夏の猛暑からも困った副産物。「気温が高く日照時間が長い夏は花芽が多く形成され、翌春の花粉飛散量が多い」そうだ。10月に日本気象協会が発表した来春の飛散予測では、例年に比べ熊本県が「多い」で福岡、佐賀、大分県は「やや多い」と…。何とかなりませぬか、佐保姫さま

▼錦秋が深まりゆく。憂いは先に送るとして、まずは旬の趣を五感で味わいたい。京都の小倉山では、点在する紅葉を見て小豆のブツブツを連想した人もいたそうだ。花より団子、紅葉から小豆。そうして小倉の粒あんが生まれたとか。

=2018/11/06付 西日本新聞朝刊=

上3枚は三角西港の風景

上3枚は三角西港の風景

下三枚は天草五橋と天草の松島の風景

下三枚は天草五橋と天草の松島の風景

今日は、家内の付き添いで、世界遺産になった三角西港と天草五橋あたりに行って来ましたが、海はきれいですが紅葉はこの調子だと無くて落葉してしまった感じです。

明日は暦の上では立冬。

秋を通り越して冬の季節に入って行きそうです。

少し前まで筒姫が居座り続けて竜田姫の出番はなかったようですね。

私はこれらの女神については全く知りませんでした。

そう言えばこれらの神様のことはどれくらいの日本人がご存知なのでしょうか?

そしてこの記事を書かれた筆者、毎日が勉強なんでしょうがこのタイミングで四季の女神の出番を考えてあげた事にも驚かされます。

日本の四季には、それぞれ女神が祭られている。春は佐保姫で夏に筒姫。秋には竜田姫がおり、冬は宇津田姫(または白姫)が当てられる

▼「あらし吹く三室の山のもみぢばは/竜田の川のにしきなりけり」と、百人一首にも絢爛(けんらん)の流れが歌われた竜田川。秋の姫はゆかりの竜田山の、神霊の化身だという。裁縫の女神としてもあがめられているそうだ

▼いまが盛りというのに、今年の姫は少しあでやかさに欠けるのか。イチョウやカエデの色づきがくすんでしまったり、紅葉する前に葉が落ちたりしたケースが各地で報告されている

▼原因の一つに挙げられているのが塩害。9月来相次いだ台風が海水を巻き上げ、樹木に吹き付ける。直後に雨が降れば洗い流されるが、晴天が続き乾燥した塩分が残ったらしい。はた迷惑な置き土産である

▼この夏の猛暑からも困った副産物。「気温が高く日照時間が長い夏は花芽が多く形成され、翌春の花粉飛散量が多い」そうだ。10月に日本気象協会が発表した来春の飛散予測では、例年に比べ熊本県が「多い」で福岡、佐賀、大分県は「やや多い」と…。何とかなりませぬか、佐保姫さま

▼錦秋が深まりゆく。憂いは先に送るとして、まずは旬の趣を五感で味わいたい。京都の小倉山では、点在する紅葉を見て小豆のブツブツを連想した人もいたそうだ。花より団子、紅葉から小豆。そうして小倉の粒あんが生まれたとか。

=2018/11/06付 西日本新聞朝刊=

今日は、家内の付き添いで、世界遺産になった三角西港と天草五橋あたりに行って来ましたが、海はきれいですが紅葉はこの調子だと無くて落葉してしまった感じです。

明日は暦の上では立冬。

秋を通り越して冬の季節に入って行きそうです。

少し前まで筒姫が居座り続けて竜田姫の出番はなかったようですね。

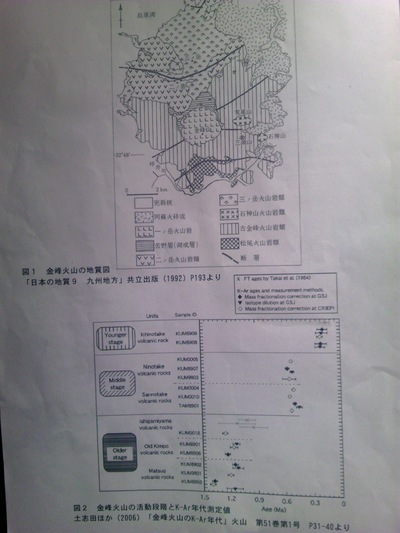

昨日は2ヶ月に一度の奇数月の熊本県博物館ネットワークセンターが主催する地質学の活動「金峰山の地質」がありました。

今回は朝10時に熊本市西区役所に集合して権現山を中心とする松尾火山岩類と独鈷山の古金峰火山岩類を観察するのが目的の様です。

金峰山の形成は古金峰火山から火山の北側が山体崩壊を起こし崩壊斜面の北側に三ノ岳、二ノ岳ができ、カルデラが形成されるそしてカルデラ湖が出來芳野層が堆積しその後中央火口丘(一の岳)が形成されます。

金峰山の年代は約140万年~110万年前の金峰火山古期噴出物として松尾火山岩類、古金峰火山岩類、石神山火山岩類が見られ約50万年前の金峰火山中期噴出物として三ノ岳火山岩類、二ノ岳火山岩類が見られます、約20万年前の金峰火山新規噴出物として一ノ岳火山岩類を見ることが出来ます。

見学の順番として初めに中松尾の松尾火山岩類の大露頭、次に独鈷山の古金峰火山岩類、昼食のあと、上松尾の奇跡の夫婦岩の見学、梅洞の浪先石、最後に梅洞のいんの川(金峰山湧水群)の順で見学しました。

松尾火山岩類の見学は3年前の熊本地震で山崩れを起こした場所で見学と採集を行いました。

松尾火山岩類の見学は3年前の熊本地震で山崩れを起こした場所で見学と採集を行いました。

火山活動でできた安山岩とその上に流れてきた溶岩が固まった凝灰角礫岩が崩れ落ちています。

火山活動でできた安山岩とその上に流れてきた溶岩が固まった凝灰角礫岩が崩れ落ちています。

川路先生が説明されていますが崩れ落ちた物は安山岩も凝灰角礫岩も混ざり合って崩れ落ちています。

川路先生が説明されていますが崩れ落ちた物は安山岩も凝灰角礫岩も混ざり合って崩れ落ちています。

サンプリングしたものですが上が凝灰角礫岩(ここのものは風化が進んでいて非常にもろい)、下ふたつは安山岩です。

古金峰火山岩類の見学場所は独鈷山です。石材屋さんが山を買われて地元にあった石を利用して公園になっています。

古金峰火山岩類の見学場所は独鈷山です。石材屋さんが山を買われて地元にあった石を利用して公園になっています。

ここでは見学と昼食をとりました。

3番目の見学地は上松尾の明治と平成に起きた地震で頂上から転がり落ちた巨石が、道路を挟み向かい合うように並んだ巨石を地元では「奇跡の夫婦岩」と呼んで祀っています。

3番目の見学地は上松尾の明治と平成に起きた地震で頂上から転がり落ちた巨石が、道路を挟み向かい合うように並んだ巨石を地元では「奇跡の夫婦岩」と呼んで祀っています。

古い岩板で出来た山のため地盤がもろくなっているのだろうか?

4番目の見学地は梅洞にある「浪先石」の見学です。前回いつか津波石の見学をしましたがここは前回の見学で漏れた場所です。「島原大変肥後迷惑」と呼ばれる

4番目の見学地は梅洞にある「浪先石」の見学です。前回いつか津波石の見学をしましたがここは前回の見学で漏れた場所です。「島原大変肥後迷惑」と呼ばれる

1792年(寛政4)の雲仙岳の噴火で、対岸の肥後に被害が発生した地震の時この辺りには6メートルの津波がやって来たそうですが、山あいの入り組んだ地形のため、海水はその3倍以上の高さまで押し寄せて多くの犠牲者が出たそうです。また地形が急斜面でもろい地盤のため雨季には土石流も起りやすく非常に危険な場所として熊本県や熊本市も注意勧告を促している地域です。

最後は梅洞にある「いんの川」金峰山湧水群の一つです。水量はあまり多くはありませんが以前は生活用水として使われるくらいの水量があったそうです。

地理院地図

地理院地図

「日本の地質9 九州地方」から金峰火山の地質図

「日本の地質9 九州地方」から金峰火山の地質図

今回の集まりには分かりやすい地図を用意して頂いたので、自分たちが見学した場所が地理的にどの場所なのかまたは火山岩類がどの様に分布しているのかも資料によってより分かりやすく理解をすることが出来ました。

お世話をする方々も下見や資料揃えなど大変でしょうが、参加者にとっては分かりやすいことが第一。

楽しい1日を過ごさせていただきました。

ありがとう。

今回は朝10時に熊本市西区役所に集合して権現山を中心とする松尾火山岩類と独鈷山の古金峰火山岩類を観察するのが目的の様です。

金峰山の形成は古金峰火山から火山の北側が山体崩壊を起こし崩壊斜面の北側に三ノ岳、二ノ岳ができ、カルデラが形成されるそしてカルデラ湖が出來芳野層が堆積しその後中央火口丘(一の岳)が形成されます。

金峰山の年代は約140万年~110万年前の金峰火山古期噴出物として松尾火山岩類、古金峰火山岩類、石神山火山岩類が見られ約50万年前の金峰火山中期噴出物として三ノ岳火山岩類、二ノ岳火山岩類が見られます、約20万年前の金峰火山新規噴出物として一ノ岳火山岩類を見ることが出来ます。

見学の順番として初めに中松尾の松尾火山岩類の大露頭、次に独鈷山の古金峰火山岩類、昼食のあと、上松尾の奇跡の夫婦岩の見学、梅洞の浪先石、最後に梅洞のいんの川(金峰山湧水群)の順で見学しました。

サンプリングしたものですが上が凝灰角礫岩(ここのものは風化が進んでいて非常にもろい)、下ふたつは安山岩です。

ここでは見学と昼食をとりました。

古い岩板で出来た山のため地盤がもろくなっているのだろうか?

1792年(寛政4)の雲仙岳の噴火で、対岸の肥後に被害が発生した地震の時この辺りには6メートルの津波がやって来たそうですが、山あいの入り組んだ地形のため、海水はその3倍以上の高さまで押し寄せて多くの犠牲者が出たそうです。また地形が急斜面でもろい地盤のため雨季には土石流も起りやすく非常に危険な場所として熊本県や熊本市も注意勧告を促している地域です。

最後は梅洞にある「いんの川」金峰山湧水群の一つです。水量はあまり多くはありませんが以前は生活用水として使われるくらいの水量があったそうです。

今回の集まりには分かりやすい地図を用意して頂いたので、自分たちが見学した場所が地理的にどの場所なのかまたは火山岩類がどの様に分布しているのかも資料によってより分かりやすく理解をすることが出来ました。

お世話をする方々も下見や資料揃えなど大変でしょうが、参加者にとっては分かりやすいことが第一。

楽しい1日を過ごさせていただきました。

ありがとう。

水俣病については少しは知っているつもりでいましたが米国人写真家ユージン・スミスさんの話は知りませんでした。

水俣病にかかった当人たちだけでなく水俣病に関わったいろいろな方達の隠れた不幸もたくさんあったんですね。

国策の為に多くの犠牲者が出ました。

あってはならないことです。

1970年代初め、水俣病の患者多発地に30ほど年の離れた夫妻が粗末な一軒家を借りた。米国人写真家ユージン・スミスさんと妻のアイリーン・美緒子さん。2人は地域に溶け込み、3年余りの取材で写真集「水俣」を世に出す

▼有名な1枚が胎児性患者の15歳の少女が母に抱かれて入浴する写真。目を見開き背中を反らせた娘に注ぐ母のまなざしに深い慈愛が宿る。被写体との信頼関係なしでは撮れない情景だろう

▼人気俳優ジョニー・デップさんが新作映画で、そんなスミスさんの役に挑むというので、改めて写真集を開いた。撮影シーンが多岐にわたることに驚く

▼のどかな漁の風景に始まり、息を潜め生きる患者と家族たち。運動会で顔をゆがめ行進する胎児性患者の子ども。チッソ社長の机に座り込む患者。同行取材先の工場でスミスさんも激しい暴行を受けた

▼その一部始終がどこまで映像になるか分からないが、描いてほしい場面がある。夫妻の住まいには水俣病で亡くなった少女の仏壇があった。家主が拝む時は部屋を空ける約束で家を借りたという。ようやく裁判で勝った家主は娘の遺体を掘り返し、火葬する。スミスさんはその光景も撮った。炎に包まれる小さな頭骨の写真。水俣病に翻弄(ほんろう)された人々の「怨(えん)」の念を天に昇華させる力を感じる

▼変幻自在の役作りで観客を驚かせるデップさん。その演技力で真の水俣を世界へ伝えてほしい。

=2018/11/04付 西日本新聞朝刊=

ウィリアム・ユージン・スミス(William Eugene Smith、1918年12月30日 - 1978年10月15日)は、アメリカの写真家。1957年から世界的写真家集団マグナム・フォトの正会員。

経歴

カンザス州ウィチタ生まれ。母方の祖母が、アメリカインディアンのポタワトミ族の血筋もひく。 スミスの父親は小麦商を営んでいたが、大恐慌で破産し、散弾銃で自殺している。スミスはこの影響で早い時期から人の命や医療、ケアに強い関心を持ち続けた。

第二次世界大戦中にサイパン、沖縄、硫黄島などへ戦争写真家として派遣される。1945年5月、沖縄戦で歩兵と同行中、日本軍の砲弾の爆風により全身を負傷し、約2年の療養生活を送り、生涯その後遺症に悩まされることになった。その期間を振り返って、スミスは「私の写真は出来事のルポルタージュではなく、人間の精神と肉体を無惨にも破壊する戦争への告発であって欲しかったのに、その事に失敗してしまった」と述懐している。

戦後、時の大事件から一歩退き、日常にひそむ人間性の追求や人間の生活の表情などに興味の矛先を向け、1947年から1954年まで、『ライフ』で、「フォト・エッセイ」という形でそれに取り組んだ。

1950年にイギリス労働党の党首選挙を撮りに訪英し、クレメント・アトリーに共感を抱いたが、ライフ誌編集部の方針と合わず対立、結局その写真集はイギリスの労働者階級にのみの限定販売となった。1954年には『A Man of Mercy』を巡って再びライフ誌編集部と対立し、以後関係を断ち切ることになった。

1961年、日立のPR写真撮影のために来日。1970年、アイリーン・美緒子・スミスと結婚。ともに、チッソが引き起こした水俣病の取材活動をした。1972年1月、千葉県市原市五井にあるチッソの工場を訪問した際に、交渉に来た患者や新聞記者たち約20名が会社側の雇った暴力団に取り囲まれ、暴行を受ける事件が発生する。スミスもカメラを壊された上、脊椎を折られ片目失明の重傷を負う。この事件でスミスは「患者さんたちの怒りや苦しみ、そして悔しさを自分のものとして感じられるようになった」と自らの苦しみを語った。その後『ライフ』1972年6月2日号に「排水管からたれながされる死」を発表した。家族がチッソで働きながらも助手をしていた森枝卓士も「水俣の人間の側からすると、水俣というのはそのチッソのおかげでみんなが食べていたような町」「僕の父も母もチッソで働いていたし、そのおかげで自分たちが叶わなかった夢だった、東京の大学に僕と弟、妹の3人の子供を送り卒業させた。だから、複雑な感情があったわけですね。」として父親が森枝の行動に怒って寝込んだことや水俣病の取材中に暴行を受けたことを語っている。

1977年12月、脳溢血で倒れる。翌年奇跡的に回復し、セミナーを行うまでになったが、1978年10月15日にアリゾナ州トゥーソンの食料雑貨店へ猫のエサを買いに来ていた際、発作を起こし死去。59歳。

Wikipediaより

水俣病にかかった当人たちだけでなく水俣病に関わったいろいろな方達の隠れた不幸もたくさんあったんですね。

国策の為に多くの犠牲者が出ました。

あってはならないことです。

1970年代初め、水俣病の患者多発地に30ほど年の離れた夫妻が粗末な一軒家を借りた。米国人写真家ユージン・スミスさんと妻のアイリーン・美緒子さん。2人は地域に溶け込み、3年余りの取材で写真集「水俣」を世に出す

▼有名な1枚が胎児性患者の15歳の少女が母に抱かれて入浴する写真。目を見開き背中を反らせた娘に注ぐ母のまなざしに深い慈愛が宿る。被写体との信頼関係なしでは撮れない情景だろう

▼人気俳優ジョニー・デップさんが新作映画で、そんなスミスさんの役に挑むというので、改めて写真集を開いた。撮影シーンが多岐にわたることに驚く

▼のどかな漁の風景に始まり、息を潜め生きる患者と家族たち。運動会で顔をゆがめ行進する胎児性患者の子ども。チッソ社長の机に座り込む患者。同行取材先の工場でスミスさんも激しい暴行を受けた

▼その一部始終がどこまで映像になるか分からないが、描いてほしい場面がある。夫妻の住まいには水俣病で亡くなった少女の仏壇があった。家主が拝む時は部屋を空ける約束で家を借りたという。ようやく裁判で勝った家主は娘の遺体を掘り返し、火葬する。スミスさんはその光景も撮った。炎に包まれる小さな頭骨の写真。水俣病に翻弄(ほんろう)された人々の「怨(えん)」の念を天に昇華させる力を感じる

▼変幻自在の役作りで観客を驚かせるデップさん。その演技力で真の水俣を世界へ伝えてほしい。

=2018/11/04付 西日本新聞朝刊=

ウィリアム・ユージン・スミス(William Eugene Smith、1918年12月30日 - 1978年10月15日)は、アメリカの写真家。1957年から世界的写真家集団マグナム・フォトの正会員。

経歴

カンザス州ウィチタ生まれ。母方の祖母が、アメリカインディアンのポタワトミ族の血筋もひく。 スミスの父親は小麦商を営んでいたが、大恐慌で破産し、散弾銃で自殺している。スミスはこの影響で早い時期から人の命や医療、ケアに強い関心を持ち続けた。

第二次世界大戦中にサイパン、沖縄、硫黄島などへ戦争写真家として派遣される。1945年5月、沖縄戦で歩兵と同行中、日本軍の砲弾の爆風により全身を負傷し、約2年の療養生活を送り、生涯その後遺症に悩まされることになった。その期間を振り返って、スミスは「私の写真は出来事のルポルタージュではなく、人間の精神と肉体を無惨にも破壊する戦争への告発であって欲しかったのに、その事に失敗してしまった」と述懐している。

戦後、時の大事件から一歩退き、日常にひそむ人間性の追求や人間の生活の表情などに興味の矛先を向け、1947年から1954年まで、『ライフ』で、「フォト・エッセイ」という形でそれに取り組んだ。

1950年にイギリス労働党の党首選挙を撮りに訪英し、クレメント・アトリーに共感を抱いたが、ライフ誌編集部の方針と合わず対立、結局その写真集はイギリスの労働者階級にのみの限定販売となった。1954年には『A Man of Mercy』を巡って再びライフ誌編集部と対立し、以後関係を断ち切ることになった。

1961年、日立のPR写真撮影のために来日。1970年、アイリーン・美緒子・スミスと結婚。ともに、チッソが引き起こした水俣病の取材活動をした。1972年1月、千葉県市原市五井にあるチッソの工場を訪問した際に、交渉に来た患者や新聞記者たち約20名が会社側の雇った暴力団に取り囲まれ、暴行を受ける事件が発生する。スミスもカメラを壊された上、脊椎を折られ片目失明の重傷を負う。この事件でスミスは「患者さんたちの怒りや苦しみ、そして悔しさを自分のものとして感じられるようになった」と自らの苦しみを語った。その後『ライフ』1972年6月2日号に「排水管からたれながされる死」を発表した。家族がチッソで働きながらも助手をしていた森枝卓士も「水俣の人間の側からすると、水俣というのはそのチッソのおかげでみんなが食べていたような町」「僕の父も母もチッソで働いていたし、そのおかげで自分たちが叶わなかった夢だった、東京の大学に僕と弟、妹の3人の子供を送り卒業させた。だから、複雑な感情があったわけですね。」として父親が森枝の行動に怒って寝込んだことや水俣病の取材中に暴行を受けたことを語っている。

1977年12月、脳溢血で倒れる。翌年奇跡的に回復し、セミナーを行うまでになったが、1978年10月15日にアリゾナ州トゥーソンの食料雑貨店へ猫のエサを買いに来ていた際、発作を起こし死去。59歳。

Wikipediaより

今日は文化の日。

文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨として昭和23年に定められた国民の祝日です。

その様に聞けば何の不振も持たず「ああ、そうか」と聞き流してしまいますが、この祝日が決められた過去のいきさつに触れてみますと色々あった様です。

戦前は、明治天皇の誕生日(明治天皇が生まれたのは、旧暦9月22日ですが新暦に換算すれば11月3日となります。)であることから、明治期に「天長節」、昭和初期に「明治節」という祝日でした。

「文化の日」は、明治天皇の誕生日とは関係なく定められたということになっているが、当時の国会答弁や憲法制定スケジュールの変遷をみると、「明治節」に憲法公布の日を合わせたとも考えられる。

現在「憲法記念日」は5月3日に国民の祝日に関する法律によって定められていますが、これは日本国憲法が施行された日に合わせたもので日本国憲法は1946年11月3日公布,1947年5月3日施行されてそれぞれ、「文化の日」、「憲法記念日」として祝日になっています。

昨日は久しぶりにゴルフに行って来ました。朝の冷え込みは相当身体にこたえます。少し山地に入りますと少しはきれいな紅葉の風景が楽しめます。今日も朝からいい天気です。

文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨として昭和23年に定められた国民の祝日です。

その様に聞けば何の不振も持たず「ああ、そうか」と聞き流してしまいますが、この祝日が決められた過去のいきさつに触れてみますと色々あった様です。

戦前は、明治天皇の誕生日(明治天皇が生まれたのは、旧暦9月22日ですが新暦に換算すれば11月3日となります。)であることから、明治期に「天長節」、昭和初期に「明治節」という祝日でした。

「文化の日」は、明治天皇の誕生日とは関係なく定められたということになっているが、当時の国会答弁や憲法制定スケジュールの変遷をみると、「明治節」に憲法公布の日を合わせたとも考えられる。

現在「憲法記念日」は5月3日に国民の祝日に関する法律によって定められていますが、これは日本国憲法が施行された日に合わせたもので日本国憲法は1946年11月3日公布,1947年5月3日施行されてそれぞれ、「文化の日」、「憲法記念日」として祝日になっています。

昨日は久しぶりにゴルフに行って来ました。朝の冷え込みは相当身体にこたえます。少し山地に入りますと少しはきれいな紅葉の風景が楽しめます。今日も朝からいい天気です。

読売新聞今日の1面の記事 『軽減税率 財源大枠固まる』『インボイスで税収増』 ちょっと私には理解が出来ない。皆さんは理解できますか?記事を書く方もわかりにくい言葉にはマークを付けて説明はされているが日頃使わない単語にはもう少し分かりやすい説明が必要だと思います。記事に使われている単語は「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」消費税増税に向けて政府が行う税制改革の一端らしい。

インボイス・・企業や小売店などがモノを売買した際に記入する「税額表」とも呼ばれる書類。日本の場合は税率別の合計額や消費税額、事業者番号などが記される。税額が明確になるため、経理の透明性が高まる。欧州など海外では広く定着している。

どうも政府がやることは取りやすい所から取る事を基本において、国民から不平不満が高まらない程度に、導入時にほんの一時期だけの救済策でお茶をにごして政策を通してしまう。

不平不満はどこにぶっつければいいんだろうか?

インボイス・・企業や小売店などがモノを売買した際に記入する「税額表」とも呼ばれる書類。日本の場合は税率別の合計額や消費税額、事業者番号などが記される。税額が明確になるため、経理の透明性が高まる。欧州など海外では広く定着している。

どうも政府がやることは取りやすい所から取る事を基本において、国民から不平不満が高まらない程度に、導入時にほんの一時期だけの救済策でお茶をにごして政策を通してしまう。

不平不満はどこにぶっつければいいんだろうか?

ハロウィーンのあの騒動を見た誰もがその様に思った事でしょう。

日頃の鬱憤ばらしなのか、ただの目立ちがり屋の行動なのか理解に苦しむ行いである。

ハロウィーンって一体何なんだ。

仮装して楽しむ古い欧州の伝統行事が、何故あのような暴動に近い集まりになるのでしょうか?

同じ国民として恥ずかしい思いです。

何でも受け入れる国民性、それに乗じて儲けにつながれば何での広めようとする企業風土。

他人への迷惑などは度外視、自分中心の行いは年明け成人式の時にも毎年どこかの都市で起ります。

この様な人達が無くならないのはどこかに問題があるんでしょう。

住み良い世の中にするためにもみんなで考えていく必要があります。

どこの国の暴動かと目を疑った。車をひっくり返し、上に乗って暴れる半裸の若者。異様な扮装(ふんそう)ではやし立てる群衆。先日の東京・渋谷の光景だ

▼収穫に感謝し、悪霊を追い払う古い欧州の伝統行事が起源とされるハロウィーン。米国に伝わり、子どもたちがお化けや魔女に仮装して近所を回り、お菓子をもらったりするお祭りになった。日本でも子どもや若者が思い思いに仮装して楽しむ催しとしてすっかり定着した

▼世間が注目すると、必ず悪乗りする連中も。31日のハロウィーン本番を前に、一部の慮外者が渋谷で乱痴気(らんちき)騒ぎ。ごみも散らかし放題。地元の住民や商店街は、仮装した迷惑な悪霊がやって来たような思いだろう

▼こちらも毎年、仮面や仮装でやって来る。見た目は恐ろしいが、幸せをもたらす神である。異形の神に扮して地域を回る全国10件の伝統行事「来訪神 仮面・仮装の神々」が、ユネスコの無形文化遺産候補として申請されることになった

▼「悪い子はいねがー」と子どもを怖がらせる秋田県の「男鹿のナマハゲ」は有名。九州は佐賀県の「見島のカセドリ」、鹿児島県の「甑島のトシドン」=無形文化遺産に登録済み=や「薩摩硫黄島のメンドン」「悪石島のボゼ」が選ばれた

▼きょうは九州各地でもハロウィーンイベントが開催されるようだ。感謝や礼節を忘れて羽目を外せば、「悪い子はいねがー」とナマハゲがやって来るぞ。

=2018/10/31付 西日本新聞朝刊=

日頃の鬱憤ばらしなのか、ただの目立ちがり屋の行動なのか理解に苦しむ行いである。

ハロウィーンって一体何なんだ。

仮装して楽しむ古い欧州の伝統行事が、何故あのような暴動に近い集まりになるのでしょうか?

同じ国民として恥ずかしい思いです。

何でも受け入れる国民性、それに乗じて儲けにつながれば何での広めようとする企業風土。

他人への迷惑などは度外視、自分中心の行いは年明け成人式の時にも毎年どこかの都市で起ります。

この様な人達が無くならないのはどこかに問題があるんでしょう。

住み良い世の中にするためにもみんなで考えていく必要があります。

どこの国の暴動かと目を疑った。車をひっくり返し、上に乗って暴れる半裸の若者。異様な扮装(ふんそう)ではやし立てる群衆。先日の東京・渋谷の光景だ

▼収穫に感謝し、悪霊を追い払う古い欧州の伝統行事が起源とされるハロウィーン。米国に伝わり、子どもたちがお化けや魔女に仮装して近所を回り、お菓子をもらったりするお祭りになった。日本でも子どもや若者が思い思いに仮装して楽しむ催しとしてすっかり定着した

▼世間が注目すると、必ず悪乗りする連中も。31日のハロウィーン本番を前に、一部の慮外者が渋谷で乱痴気(らんちき)騒ぎ。ごみも散らかし放題。地元の住民や商店街は、仮装した迷惑な悪霊がやって来たような思いだろう

▼こちらも毎年、仮面や仮装でやって来る。見た目は恐ろしいが、幸せをもたらす神である。異形の神に扮して地域を回る全国10件の伝統行事「来訪神 仮面・仮装の神々」が、ユネスコの無形文化遺産候補として申請されることになった

▼「悪い子はいねがー」と子どもを怖がらせる秋田県の「男鹿のナマハゲ」は有名。九州は佐賀県の「見島のカセドリ」、鹿児島県の「甑島のトシドン」=無形文化遺産に登録済み=や「薩摩硫黄島のメンドン」「悪石島のボゼ」が選ばれた

▼きょうは九州各地でもハロウィーンイベントが開催されるようだ。感謝や礼節を忘れて羽目を外せば、「悪い子はいねがー」とナマハゲがやって来るぞ。

=2018/10/31付 西日本新聞朝刊=