以前、熊本地震が起きてから毎月の様に気象庁が出していた「地震調査研究推進本部 地震調査委員会の見解」が〝2016年7月の地震活動の評価(平成28年8月9日公表)〟で止まっているのは何故なのか疑問に思って文章をまとめたことがありましたが、やっと疑問が解けました。

8月19日に62ページにも及ぶ報告書「大地震後の地震活動の見通しに関する情報のあり方」を発表しています。

要点をまとめますと、熊本地震を受けて課題となった3項目を挙げています。

①本震ー余震型の判定条件が妥当でなくなった。

②「余震」という言葉が、より強い揺れは生じないと受け取られた。

③余震確率値が、通常生活の感覚からすると、かなり低い確率(安心情報)と受け取られた。

↓

地震調査委員会(地震活動の予測的な評価手法小検討委員会)において、余震確立の評価手法のみではなく防災上の呼び掛けとして「大地震後の地震活動の見通しに関する情報のあり方」を検討。

という誤解を招かない発表の方法に変更したという事です。新聞にも確か取り上げられて、報道内容がこれまでとは違った内容なので、その時はあまりよく解らなかった。

結局のところ気象庁も、本震と報道した4/14の地震が、4/16になって前より強い地震が来たものだから4/14を前震、4/16を本震と説明せざるを得なくなった。また誰も2日前より強い地震が来るとはだれも予測はしていなかった。ここが大きな問題で気象庁も報道のあり方について考えざるを得なくなった。・・・こんなところかな。

気象庁のホームページにこんな記事もありました。

◎もう余震の心配が無いという安全宣言はありますか?

気象庁では、原則として、大きな余震はこれ以上発生しませんという内容の情報(安全宣言)を出すことはありません。これは以下の3つの理由によります。

[1] 余震が完全に収まるまでには数カ月から数年、あるいはそれ以上かかる場合もあること。

[2] 余震活動が収まりつつある段階でも、まれに規模の大きな余震が発生することがあること。

[3] 仮に大きな地震やその余震活動がなかったとしても、日本全国ではどこでも大きな地震が発生する可能性があり、「安全」な状況は存在しないこと。

余震活動が徐々に収まりつつある場合は、報道発表資料で解説することがあります。

ただし、余震活動が完全に収まったことを示すわけではありませんので、当分のあいだは注意が必要です。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081※

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

9/14 2 2095

9/15 2 2097

9/16 4 2101

9/17 1 2102

9/18 1 2103

9/19 0 2103※

9/20 2 2105

9/21 4 2109

9/22 2 2111

9/23 2 2113

9/24 0 2113※

9/25 1 2114

9/26 1 2115

9/27 2 2117

9/28 1 2118

8月19日に62ページにも及ぶ報告書「大地震後の地震活動の見通しに関する情報のあり方」を発表しています。

要点をまとめますと、熊本地震を受けて課題となった3項目を挙げています。

①本震ー余震型の判定条件が妥当でなくなった。

②「余震」という言葉が、より強い揺れは生じないと受け取られた。

③余震確率値が、通常生活の感覚からすると、かなり低い確率(安心情報)と受け取られた。

↓

地震調査委員会(地震活動の予測的な評価手法小検討委員会)において、余震確立の評価手法のみではなく防災上の呼び掛けとして「大地震後の地震活動の見通しに関する情報のあり方」を検討。

という誤解を招かない発表の方法に変更したという事です。新聞にも確か取り上げられて、報道内容がこれまでとは違った内容なので、その時はあまりよく解らなかった。

結局のところ気象庁も、本震と報道した4/14の地震が、4/16になって前より強い地震が来たものだから4/14を前震、4/16を本震と説明せざるを得なくなった。また誰も2日前より強い地震が来るとはだれも予測はしていなかった。ここが大きな問題で気象庁も報道のあり方について考えざるを得なくなった。・・・こんなところかな。

気象庁のホームページにこんな記事もありました。

◎もう余震の心配が無いという安全宣言はありますか?

気象庁では、原則として、大きな余震はこれ以上発生しませんという内容の情報(安全宣言)を出すことはありません。これは以下の3つの理由によります。

[1] 余震が完全に収まるまでには数カ月から数年、あるいはそれ以上かかる場合もあること。

[2] 余震活動が収まりつつある段階でも、まれに規模の大きな余震が発生することがあること。

[3] 仮に大きな地震やその余震活動がなかったとしても、日本全国ではどこでも大きな地震が発生する可能性があり、「安全」な状況は存在しないこと。

余震活動が徐々に収まりつつある場合は、報道発表資料で解説することがあります。

ただし、余震活動が完全に収まったことを示すわけではありませんので、当分のあいだは注意が必要です。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081※

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

9/14 2 2095

9/15 2 2097

9/16 4 2101

9/17 1 2102

9/18 1 2103

9/19 0 2103※

9/20 2 2105

9/21 4 2109

9/22 2 2111

9/23 2 2113

9/24 0 2113※

9/25 1 2114

9/26 1 2115

9/27 2 2117

9/28 1 2118

(9/27・火・緑の回廊線)

(9/27・火・緑の回廊線)熊本地震もここに来てずっと減衰傾向が続いているので、小学校の課外授業もやっともとどうりに戻ったようです。今日は散歩中に近くの松高小学校の1年生達が、黄色い声を出しながら楽しそうにバッタや蝶を採集している風景に出会いました。子どもたちの元気な姿は見るだけでも元気づけられます。ありがとう!!

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081※

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

9/14 2 2095

9/15 2 2097

9/16 4 2101

9/17 1 2102

9/18 1 2103

9/19 0 2103※

9/20 2 2105

9/21 4 2109

9/22 2 2111

9/23 2 2113

9/24 0 2113※

9/25 1 2114

9/26 1 2115

9/27 2 2117

9月になって震度1以上の日がゼロの日は今迄3日ありました。これで安心という訳にはいきませんが、地震は減衰傾向にあります。

秋のお彼岸も今日が彼岸明け、暑さ寒さも彼岸までといいますが、今年はどうもことわざどおりにはいかないようです。暑さはまだ続きそう。散歩の帰りに永碇郵便局から八高正面玄関前の路地で珍しい色の彼岸花を見つけました。赤やピンクのものは今この花の時期なので緑の回廊のあちこちで見かけますが、黄色と言うのは初めて見かけました。和名「彼岸花」学名「Lycoris ・リコリス」・・園芸品種として改良されたもののようです。他に真っ白いものもあるようです。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

9/14 2 2095

9/15 2 2097

9/16 4 2101

9/17 1 2102

9/18 1 2103

9/19 0 2103

9/20 2 2105

9/21 4 2109

9/22 2 2111

9/23 2 2113

9/24 0 2113

9月になって震度1以上の日がゼロの日は今迄3日ありました。これで安心という訳にはいきませんが、地震は減衰傾向にあります。

今回の話は直接熊本地震との関係はありませんが、地震や津波について学問としての考古学が最近地震を考えるうえで、非常に注目され始めた視点を理解する上でわかり易く捉えているので紹介します。仙台市教育委員会文化財課係長・齋藤裕彦さん(60)の仕事を通じての考古学の話になります。内容は津波堆積物を中心としたものです。津波堆積物と言えば地質学の話と思いますが、そうではないようです。

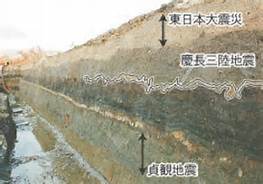

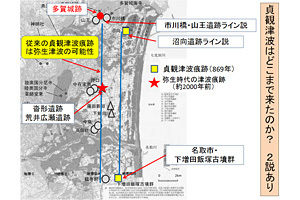

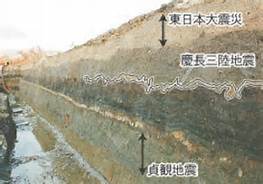

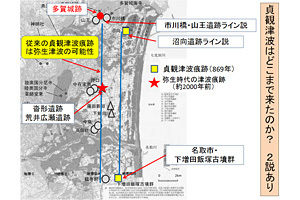

遺跡調査で見つかった砂の層から2000年前の弥生時代に津波が起きていた事がわかったり、津波の後その地は400年間放置された後、また人が入り古墳が築かれた事などや、その後も平安時代の津波堆積物も確認されました。一つの場所で繰り返し津波を引き起こすような地震が起きているという事です。この記事は仙台の話になりますが、長い年月の間に繰り返し起きた地震の痕跡を近くの別のいくつかの場所から津波の痕跡を分析する事により津波が届いた範囲から津波の大きさも知ることができます。過去を詳しく調べることで、今後起こることを想定することが出来る地震や津波の災害軽減の方法を考えるうえでも、発掘調査から見つかる地震痕跡の津波堆積物の調査は非常に注目されています。

※津波堆積物・・タービダイト(砂岩・泥岩の互層)の一種で、大規模な津波によって、海底から巻き上げられた泥・砂・礫などの砕屑物や生物遺骸が水底(海底、湖底)や陸上に堆積してできた堆積物である。

※貞観地震

貞観11年5月26日(現在の暦では、869年7月13日)に発生した。1990年代に入って津波による堆積(たいせき)物や痕跡に関する研究論文が発表されるようになり、地震の規模はマグニチュード8・3~8・4で、宮城・福島県沖で長さ200キロ、幅85キロにわたり、約6メートルの断層が生じたと見られている。

以下、遺跡が語る震災(3) 津波堆積物から地域の災害史・・・

2011年3月11日、仙台市教育委員会文化課係長の斎野裕彦さん(60)は、車で市内を移動中、東日本大震災の激しい揺れに遭遇した。「津波が来る」----長く遺跡の発掘調査を担当してきた斎野さんの頭をよぎったのは、かつて出合った弥生遺跡の津波堆積物だった。

斎野さんは07年、仙台市の沿岸部、若林区にある沓形遺跡(くつがた)で、弥生時代の水田跡を調査した。遺跡は約1万平方メートルの水田跡が、厚さ5センチほどの白っぽい砂の層で覆われていた。海浜の砂と判明し、2000年前の弥生時代に、津波が押し寄せていたことがわかた。

東日本大震災の発生直後、斎野さんは行政職員として避難所の対応に追われた。3ヶ月ほどして、沓形遺跡などの津波遺跡を思い出し、仙台平野の遺跡について過去の調査データーを精査しようと思い立った。「あの頃は誰もが、自分も何かしなければ、という思いを持っていた」と振り返る。興味深いことがわかった。沓形遺跡の集落は、弥生の津波後に放棄され、古墳時代前期まで約400年間、農耕が行われなかった。同じことが仙台平野全体で起きていた。肥沃な低地で水田をいとなんだいくつもの集落が、津波を境に一斉に放棄され、古墳時代になるまで集落は内陸部で営まれていた。斎野さんは「台風や洪水も自然の一部と考えて共存する縄文時代以来の自然観が、巨大津波で 変わったのだろう」と話す。

そして400年後、沿岸部に人が戻る。古墳を築き、土師器を作る人々の集落だ。「生産性重視で、自然に対する考え方がそれまでと違う、別の場所から来た人々の可能性もある」

仙台平野の遺跡では、弥生の津波のほか、平安時代の869年に起きた貞観地震の津波堆積物も確認されている。東日本大震災の津波堆積物との比較から、弥生の津波の遡上距離が東寺の海岸線から約4キロなのに対し、貞観の津波は当時の海岸線から約2キロぜんごだったと、斎野さんは考えるに至った。「貞観の津波後は、沿岸域で集落が続いた。社会への打撃は弥生の津波の方が大きかった」とみる。

東日本大震災後、遺跡で見つかる地震遺跡の中でも、津波堆積物への注目が高まっている。それまでは自然科学者による研究が中心で、考古学との連携は限られていた。最近は徐々に各地の発掘現場で注目されるようになり、過去にその地域をどんな津波が襲ったかに関心が高まっている。斎野さんは「災害への不安は社会にとってストレスだが、地域の確かな災害史を知っておくことでストレスを軽減できる。考古学が継続して発信していく事が必要だ」と訴えている。(文化部 清岡央)

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

9/14 2 2095

9/15 2 2097

9/16 4 2101

9/17 1 2102

9/18 1 2103

9/19 0 2103

9/20 2 2105

※震度5以上の地震は8月31日の震度5弱以降起きていません。5以上の地震は4/14以降5弱9回、5強4回、6弱2回、6強2回、震度7は2回

起きています。

遺跡調査で見つかった砂の層から2000年前の弥生時代に津波が起きていた事がわかったり、津波の後その地は400年間放置された後、また人が入り古墳が築かれた事などや、その後も平安時代の津波堆積物も確認されました。一つの場所で繰り返し津波を引き起こすような地震が起きているという事です。この記事は仙台の話になりますが、長い年月の間に繰り返し起きた地震の痕跡を近くの別のいくつかの場所から津波の痕跡を分析する事により津波が届いた範囲から津波の大きさも知ることができます。過去を詳しく調べることで、今後起こることを想定することが出来る地震や津波の災害軽減の方法を考えるうえでも、発掘調査から見つかる地震痕跡の津波堆積物の調査は非常に注目されています。

※津波堆積物・・タービダイト(砂岩・泥岩の互層)の一種で、大規模な津波によって、海底から巻き上げられた泥・砂・礫などの砕屑物や生物遺骸が水底(海底、湖底)や陸上に堆積してできた堆積物である。

※貞観地震

貞観11年5月26日(現在の暦では、869年7月13日)に発生した。1990年代に入って津波による堆積(たいせき)物や痕跡に関する研究論文が発表されるようになり、地震の規模はマグニチュード8・3~8・4で、宮城・福島県沖で長さ200キロ、幅85キロにわたり、約6メートルの断層が生じたと見られている。

以下、遺跡が語る震災(3) 津波堆積物から地域の災害史・・・

2011年3月11日、仙台市教育委員会文化課係長の斎野裕彦さん(60)は、車で市内を移動中、東日本大震災の激しい揺れに遭遇した。「津波が来る」----長く遺跡の発掘調査を担当してきた斎野さんの頭をよぎったのは、かつて出合った弥生遺跡の津波堆積物だった。

斎野さんは07年、仙台市の沿岸部、若林区にある沓形遺跡(くつがた)で、弥生時代の水田跡を調査した。遺跡は約1万平方メートルの水田跡が、厚さ5センチほどの白っぽい砂の層で覆われていた。海浜の砂と判明し、2000年前の弥生時代に、津波が押し寄せていたことがわかた。

東日本大震災の発生直後、斎野さんは行政職員として避難所の対応に追われた。3ヶ月ほどして、沓形遺跡などの津波遺跡を思い出し、仙台平野の遺跡について過去の調査データーを精査しようと思い立った。「あの頃は誰もが、自分も何かしなければ、という思いを持っていた」と振り返る。興味深いことがわかった。沓形遺跡の集落は、弥生の津波後に放棄され、古墳時代前期まで約400年間、農耕が行われなかった。同じことが仙台平野全体で起きていた。肥沃な低地で水田をいとなんだいくつもの集落が、津波を境に一斉に放棄され、古墳時代になるまで集落は内陸部で営まれていた。斎野さんは「台風や洪水も自然の一部と考えて共存する縄文時代以来の自然観が、巨大津波で 変わったのだろう」と話す。

そして400年後、沿岸部に人が戻る。古墳を築き、土師器を作る人々の集落だ。「生産性重視で、自然に対する考え方がそれまでと違う、別の場所から来た人々の可能性もある」

仙台平野の遺跡では、弥生の津波のほか、平安時代の869年に起きた貞観地震の津波堆積物も確認されている。東日本大震災の津波堆積物との比較から、弥生の津波の遡上距離が東寺の海岸線から約4キロなのに対し、貞観の津波は当時の海岸線から約2キロぜんごだったと、斎野さんは考えるに至った。「貞観の津波後は、沿岸域で集落が続いた。社会への打撃は弥生の津波の方が大きかった」とみる。

東日本大震災後、遺跡で見つかる地震遺跡の中でも、津波堆積物への注目が高まっている。それまでは自然科学者による研究が中心で、考古学との連携は限られていた。最近は徐々に各地の発掘現場で注目されるようになり、過去にその地域をどんな津波が襲ったかに関心が高まっている。斎野さんは「災害への不安は社会にとってストレスだが、地域の確かな災害史を知っておくことでストレスを軽減できる。考古学が継続して発信していく事が必要だ」と訴えている。(文化部 清岡央)

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

9/14 2 2095

9/15 2 2097

9/16 4 2101

9/17 1 2102

9/18 1 2103

9/19 0 2103

9/20 2 2105

※震度5以上の地震は8月31日の震度5弱以降起きていません。5以上の地震は4/14以降5弱9回、5強4回、6弱2回、6強2回、震度7は2回

起きています。

壁に貼った写真の中で、夫がほほ笑んでいる。デイサービスで撮ってもらった写真だ。25年6か月の間寝たきりだった夫を、7月2日にみとった。75歳と3日だった。

1991年に交通事故に遭って障害を負った。5年間入院した後、夫の希望で退院し、自宅で介護した。入院中は大声を出すなど周囲を困らせ、私に「暴れん坊将軍」と呼ばれていたが、自宅に帰ると穏やかになり、目つきも優しくなった。

私がパートの仕事から帰って「ただいま」と言うと、「おかえり」とほほ笑んだ。一緒に落語や時代劇のテレビを見て笑った。ヒゲそりを嫌がるのには苦労した。デイサービスや訪問看護の方々に支えられ、1日1日を過ごしてきた。

周囲から「大変だったね」と言われるが、一緒にいる時間は幸せだったと今思う。支えられていたのは私の方だった。いつかまた会える日まで、笑顔ですごそう。ありがとう。

2016・9・15 読売新聞 【くらし】 私の日記から 山口県宇部市 パート 兼森威子 73歳

この記事の見出しは「夫を自宅介護 幸せだった20年」入院生活と自宅での介護生活を合わせると25年です。25年旦那さんの看病をやり切った。文章からは世話をする事への辛さや嫌悪感は感じません。多分辛いこともあったろうし、泣きたくなることもあったと思いますが、そんな負の一面を感じさせない愛情に満ち溢れた人柄を感じます。本当に旦那さんと一緒にいることが生きがいであり楽しかったのでしょうね。なかなか真似できるものではありません。25年という気の遠くなるような日々を、寝たきりの旦那さんと共に過ごした兼森威子・たけこさん優しく気丈な人柄を感じます。何かほのぼのさせられる投稿です・・ありがとう。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

9/14 2 2095

9/15 2 2097

1991年に交通事故に遭って障害を負った。5年間入院した後、夫の希望で退院し、自宅で介護した。入院中は大声を出すなど周囲を困らせ、私に「暴れん坊将軍」と呼ばれていたが、自宅に帰ると穏やかになり、目つきも優しくなった。

私がパートの仕事から帰って「ただいま」と言うと、「おかえり」とほほ笑んだ。一緒に落語や時代劇のテレビを見て笑った。ヒゲそりを嫌がるのには苦労した。デイサービスや訪問看護の方々に支えられ、1日1日を過ごしてきた。

周囲から「大変だったね」と言われるが、一緒にいる時間は幸せだったと今思う。支えられていたのは私の方だった。いつかまた会える日まで、笑顔ですごそう。ありがとう。

2016・9・15 読売新聞 【くらし】 私の日記から 山口県宇部市 パート 兼森威子 73歳

この記事の見出しは「夫を自宅介護 幸せだった20年」入院生活と自宅での介護生活を合わせると25年です。25年旦那さんの看病をやり切った。文章からは世話をする事への辛さや嫌悪感は感じません。多分辛いこともあったろうし、泣きたくなることもあったと思いますが、そんな負の一面を感じさせない愛情に満ち溢れた人柄を感じます。本当に旦那さんと一緒にいることが生きがいであり楽しかったのでしょうね。なかなか真似できるものではありません。25年という気の遠くなるような日々を、寝たきりの旦那さんと共に過ごした兼森威子・たけこさん優しく気丈な人柄を感じます。何かほのぼのさせられる投稿です・・ありがとう。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

9/14 2 2095

9/15 2 2097

8月7日阿蘇登山道の様子

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093 震度1(332)震度2(443)震度3(220)震度4(80)震度5弱(7)震度5強(4)震度6弱(3)震度6強(2)震度7(2)

5/1 -5/31 520 1613震度1(338)震度2(131)震度3(43)震度4(8)震度5弱(0)震度5強(0)震度6弱(0)震度6強(0)震度7(0)

6/1 -6/30 214 1827震度1(143)震度2(52)震度3(14)震度4(4)震度5弱(1)震度5強(0)震度6弱(0)震度6強(0)震度7(0)

7/1 -7/31 114 1941 震度1(86)震度2(19)震度3(8)震度4(1)震度5弱(0)震度5強(0)震度6弱(0)震度6強(0)震度7(0)

8/1 -8/31 109 2050 震度1(75)震度2(28)震度3(3)震度4(2)震度5弱(1)震度5強(0)震度6弱(0)震度6強(0)震度7(0)

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

9/14 2 2095

毎月行われていた地震調査委員会の見解(月度別地震活動の評価)が月半ばになっても前月度の総括が出来ていないような様子で、発表が遅れているのは何故なんだろう?・・いろいろ調べてみますと地震調査委員会が出したものではないかもしれませんが、熊本地震について気象庁の報道発表資料 を覗くとその中に、9月8日に〝平成28年8月の地震活動及び火山活動について 〟というものがあります。

[地震活動]

・全国の地震活動

「平成 28 年(2016 年)熊本地震」の活動は、全体として引き続き減衰傾向がみられます。 この活動で8月に最大震度5弱を1回、最大震度4を2回観測しました。

全国で震度3以上を観測した地震の回数は 17 回、日本及びその周辺における M4.0 以 上の地震の回数は 75 回でした。・・

上記の説明は地震活動と火山活動についての8月度の観測状況を述べているだけです。8月には4月14日以来4か月たって震度5弱が1回、震度4が2回起っています。震度5弱の地震は4月に7回、6月に1回、そして8月に1回起きています。地震調査委員会による8月度の地震活動の評価がいまだ出てこないのは単なる余震が続いているだけではない?そのあたりの見解が出ないという事か?。

1週間ほど前に地震考古学の記事で寒川旭さんが語る『遺跡が語る震災』では歴史上日本列島に残る地震の痕跡を遺跡の発掘から探し出して、現在起っている地震との結びつきについて語られていました。

今回は関東大震災(1923年)の発掘調査によって見つかった復興作業の痕跡について詳しく書かれています。

・・東京都文京区の小石川後楽園は、水戸藩徳川家の上屋敷の庭園として造られた。安政江戸地震(1855年)では、水戸学の思想家・藤田東湖が建物の下敷きになって圧死し、庭園内に顕彰碑が立っている。

日からわずか数十メートルの場所で7月、庭園整備に先立つ区教育委員会の発掘中に、地割れが発見された。調査面積が限られていたため、見つかったのは長さ1.2mほどだが、地割れを境に4~5センチの段差ができていたのがかくにんできた。すぐ上に、大正時代も使われていた明治後半のレンガが大量に散乱していたことから、地割れは関東大震災によるものと特定された。

水戸藩上屋敷の跡は、明治には東京砲兵工廠(こうしょう)が置かれ、レンガはその建物に使われていたものだ。地割れの上には、レンガや土で厚さ約60センチの盛り土がされていた。地震で被災した建物のがれきを使って地面をかさ上げし、復興された様相が具体的に明らかになった。

一方、横浜市中区では、市役所新庁舎の建設予定地で昨年、関東大震災で倒壊した明治~大正時代の建物跡が発見された。1905年に建てられた横浜銀行集会所跡は、コンクリートで覆われた床面が大きく盛り上がって変形し、地震の威力をまざまざと伝えた。

震災後、一帯は土を盛って整地した上に再び建物が立ち並んだ。今回、そうした復興時の建物の基礎も見つかった。興味深いのは、それ以前にあった建物の基礎を完全に撤去せずに建てられていたことだ。周辺は震災前、銀行や貿易商が軒を連ねた港町の中心部だけに、復興が大急ぎで進められた様子が見て取れた。「地域で起きた震災を市民にわかり易く伝える為の大事な資料」として市はこれらの遺構の一部を、場所を移して保存することを決めた。・・

明治維新の後、1880年(明治13年)4月に、世界ではじめて、地震学を専門とする学会「日本地震学会」が設立されました。日本の地震学は地震予知を目標として進められてきましたが、近年、日本の政策は地震予知から、地震が起きた際の被害予測・災害対策へと重点が動きつつあります。この記事を読むと日本の国は、まさに災害と復興の繰り返しを行いながら作り上げてきた社会であることがわかります。坂誥 秀一さんの地震考古学の世界も歴史や遺跡から災害対策を見つめ直すことに大きく貢献しているものと考えます。

坂誥 秀一(さかづめ ひでいち、1936年1月26日 - )は、日本の考古学者。立正大学名誉教授・元学長(第27代)、品川区立品川歴史館館長。武蔵野文化協会会長。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

気象庁から毎月 地震調査委員会の見解という地震活動の評価が発表されていますが、8月度の総括についての発表はまだありません。

今回は関東大震災(1923年)の発掘調査によって見つかった復興作業の痕跡について詳しく書かれています。

・・東京都文京区の小石川後楽園は、水戸藩徳川家の上屋敷の庭園として造られた。安政江戸地震(1855年)では、水戸学の思想家・藤田東湖が建物の下敷きになって圧死し、庭園内に顕彰碑が立っている。

日からわずか数十メートルの場所で7月、庭園整備に先立つ区教育委員会の発掘中に、地割れが発見された。調査面積が限られていたため、見つかったのは長さ1.2mほどだが、地割れを境に4~5センチの段差ができていたのがかくにんできた。すぐ上に、大正時代も使われていた明治後半のレンガが大量に散乱していたことから、地割れは関東大震災によるものと特定された。

水戸藩上屋敷の跡は、明治には東京砲兵工廠(こうしょう)が置かれ、レンガはその建物に使われていたものだ。地割れの上には、レンガや土で厚さ約60センチの盛り土がされていた。地震で被災した建物のがれきを使って地面をかさ上げし、復興された様相が具体的に明らかになった。

一方、横浜市中区では、市役所新庁舎の建設予定地で昨年、関東大震災で倒壊した明治~大正時代の建物跡が発見された。1905年に建てられた横浜銀行集会所跡は、コンクリートで覆われた床面が大きく盛り上がって変形し、地震の威力をまざまざと伝えた。

震災後、一帯は土を盛って整地した上に再び建物が立ち並んだ。今回、そうした復興時の建物の基礎も見つかった。興味深いのは、それ以前にあった建物の基礎を完全に撤去せずに建てられていたことだ。周辺は震災前、銀行や貿易商が軒を連ねた港町の中心部だけに、復興が大急ぎで進められた様子が見て取れた。「地域で起きた震災を市民にわかり易く伝える為の大事な資料」として市はこれらの遺構の一部を、場所を移して保存することを決めた。・・

明治維新の後、1880年(明治13年)4月に、世界ではじめて、地震学を専門とする学会「日本地震学会」が設立されました。日本の地震学は地震予知を目標として進められてきましたが、近年、日本の政策は地震予知から、地震が起きた際の被害予測・災害対策へと重点が動きつつあります。この記事を読むと日本の国は、まさに災害と復興の繰り返しを行いながら作り上げてきた社会であることがわかります。坂誥 秀一さんの地震考古学の世界も歴史や遺跡から災害対策を見つめ直すことに大きく貢献しているものと考えます。

坂誥 秀一(さかづめ ひでいち、1936年1月26日 - )は、日本の考古学者。立正大学名誉教授・元学長(第27代)、品川区立品川歴史館館長。武蔵野文化協会会長。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

気象庁から毎月 地震調査委員会の見解という地震活動の評価が発表されていますが、8月度の総括についての発表はまだありません。

地震の関係で減っている文化活動や講座各種、そんな中で頑張っているのは八代市立博物館の鳥津亮二さん。広報で9/7、図書館講座が久しぶりに開催されるとの事で行ってまいりました。いつも使う会議室は余震の為、傷んだ個所が発生した為使えなくて、急遽、1階の子供広場を使って講座が開催されました。鳥津さんと言えば今は地震の話と思われるほど古文書から地震関係の歴史を引き出し、熊本・八代地域の地震関係年表を作って史実をひも解く・・講演を行われています。私も鳥津さんの話はこれで3回目です。今回は「歴史から考える熊本地震 これからの備えのために」という切り口で話をされました。

話の中で「マグニチュード」と「震度」の意味の違いの説明がありました。「マグニチュード」はエネルギーの強さを示し「震度」は揺れの強さを指します。マグニチュードの数字は1つですが震度は場所によって異なります。またマグニチュードは1増えると地震のエネルギーが32倍になります。マグニチュード8の地震は、マグニチュード7の地震の32個分のエネルギーを持っていることになります。マグニチュードが2違えばエネルギーは(32×32)で約1000倍違う事になります。

年表からわかる事は熊本・八代という地域は昔から非常に地震が多い地域で災害と復興の歴史を繰り返しています。

八代は古麓、麦島、松江とお城の位置が3度変わっています。古麓のお城は山城で戦が無い時代に成れば、城下を治めるには町中の方が便利なため、秀吉の時代に小西行長が1588年(天正16年)頃、球磨川の北岸に新しい八代城(麦島)を築城します。当時、麦島城の北側は大きな入江となっており、ここに豊臣秀吉の直轄港であった徳淵津が設けられ、南蛮貿易の拠点として機能したと考えられています。「関ケ原の戦い」後に加藤清正がこの地を与えられると、家臣の加藤正方が城代となり、改修を行いましたが、1619年(元和5年)に起きた大地震によって倒壊しています。関ケ原合戦の後大坂夏の陣後の元和の一国一城令に際しても、加藤領は本城・熊本城と支城八代城(現在の麦島城)の二城体制が特別に許されたので幕府の許可を得て、新しく八代城(松江)を築くことになります。石垣に使う石は地震で崩れた麦島城のものを 再利用し新城建築の為の木材は人吉相良氏に支援を要望して1622年(元和8年2月)に新城を竣工しました。今から400年も前に3年で城を築き上げています。まさに地震からの復興を昔の八代の人達がやってのけています。木材支援の見返りに相良藩には植柳に舟仮屋の設置を許可し、舟仮屋には仮屋の他、相良家の茶屋・円通庵がありました。仮屋には番代が常駐しており舟子が70名ほど居住相良藩窓口としての役目を果たしていました。『講座の後、相良藩のお仮屋を捜しに行きましたが何も残っていない模様?探せませんでした。国土交通省-球磨川下流域の土木治水史について・・に古い地図がありお仮屋の港と一緒に書き込みがあります。』

鳥津さんは熊本は地震が少ない地域ではなく、1度起きるとしつこく余震が続く傾向にあります。先人が残した歴史の記録から地域の特性を知り、災害に備えて命を守る教訓にしなければならないと今回も言い続けておられます。

防災については普段から準備と心構えが肝心で、逃げ場などは前もって決めておくことが大事。一番大事なのは「命を守ること」で締めくくっておられます。

熊本・八代地域の地震関連年表

744 天平16 5月、雷雨と大地震。八代・天草・芦北三群の官舎、田290余町、民家470余区が水没。溺死1520余人。山崩れ280余ヶ所、 圧死40余人。賑恤(シンジュツ・貧困者や被災者などを援助するために金品を与えること)(『続日本紀』)※推定M7(推進本部HP)

869 貞観11 この年、肥後国「地震風水」により大被害。(『三代実録』)※同年7月、陸奥大地震

「肥後国に地震風水の有て、舎宅悉く仆顛(フテン)り、人民多流亡たり」

1507 永正4 2月、肥後地震。(『災異誌』)

1534 天文3 9月12日、地震。10月7日、地震。(『八代日記』)

1538 天文7 6月17日、地震。10月2日卯刻(6時)、地震。10月16日寅刻(4時)、地震。(『八代日記』)

1544 天文13 4月22日寅刻(4時)。地震。(『八代日記』)

1546 天文15 7月13日、地震3回。7月14日寅刻(4時)、地震。(『八代日記』)

1547 天文16 2月10日、地震。2月11日、地震。(『八代日記』)

1551 天文20 5月24日申刻(16時)、地震。(『八代日記』)

1553 天文22 8月28日卯刻(6時)、地震。(『八代日記』)

1558 永禄元 3月29日卯刻(6時)、地震。(『八代日記』)

1561 永禄4 3月11日卯刻(6時)、地震。10月17日卯刻(6時)、地震。11月28日卯刻(6時)、地震。(『八代日記』)

1563 永禄6 4月28日子刻(0時)、地震。6月17日未刻(14時)、大地震。7月19日巳刻(10時)。地震。12月21日辰刻(8時)、地震。(『八代日記』)

1619 元和5 3月17日、八代大地震、麦島城倒壊。※推定M6.0~6.2(推進本部HP)

「山鳴り谷応え、潮翻り(ひるがえり)水湧き」「死傷するもの多数」「都会忽ち変じて荒陵」(『浄信寺興起録』)

「卯刻ヨリ大地震、午ノ刻二到リ城楼崩壊」(『肥後国誌』 「年中ゆる」(「相良年代記」)

同年秋、幕府より移転新築の許可を得て、加藤正方、縄張り(城・町の設計)に着手。

翌年、加藤正方は人吉相良氏に新城建築の木材支援を要望。元和8年(1622)2月、新城竣工。

1625 寛永2 6月17日、熊本大地震。熊本城天守付近の石壁・石垣・城内屋敷が被災し、煙硝蔵が爆発。死者50余名。(『加藤忠広公伝記資料』)※推定M5.0~6.0(推進本部HP)

1642 寛永19 5月28日夜、肥後にて地震4回。(『年表稿』)

1643 寛永20 3月28日夜、肥後地方地震4回。(『年表稿』)

1648 慶安元 9月2日早朝、肥後にて地震。(『年表稿』)

1651 慶安4 9月2日、肥後にて地震。(『年表稿』)

1661 寛文元 7月10日、肥後地震。翌日まで中小地震3回。(『年表稿』)

1662 寛文2 9月19日夜、肥後地震。10月19日、球磨地震。(『年表稿』)

1665 寛文5 4月10日、肥後地方大地震、一日中に4回。(『年表稿』)

1695 元禄8 4月、肥後地震。(『年表稿』)

1699 元禄12 6月、地震。益城無田被害あり。(『年表稿』)

1705 宝永2 閏4月2日、肥後地震。丑刻より卯刻(2時~6時)まで地震。この年、阿蘇大地震。(『年表稿』)

1706 宝永3 4月、肥後大地震。大地破れ家屋の倒壊、圧死するもの多数。(『年表稿』)

1707 宝永4 10月4日、「宝永大地震」。※推定M8.6(推進本部HP)

肥後でも被害多く、人吉城が大破損。郡中の被害甚大。(『災異誌』)

八代城の櫓2ヶ所や大書院も破損。植柳妙見宮の鳥居が倒壊。(『八代市史近世資料編IX』)

1723 享保8 11月22日、肥後大地震。朝3回、夜3回揺れる。山鹿で被害甚大。山本郡慈恩寺で温泉湧く。(『災異誌』) 死者2人、負傷者25人、家屋倒壊980棟。※推定M6.5(推進本部HP)

1725 享保10 9月25日、天草地方大地震。26日・27日・28日と余震あり。(『災異誌』)

1744 延享元 8月5日辰刻(8時)、熊本にて地震。(『災異誌』)

1769 明和6 6月11日、肥後川尻大地震。(『災異誌』) 7月28日未刻(14時)、豊後・日向沖大地震。※推定M7.8(推進本部HP)

熊本でも死者1人、家屋倒壊115棟。8月1日、熊本・川尻にて大風・地震。11月7日、大風・地震。(『年表稿』)

1777 安永6 1月8日夜4ツ時(22時)、肥後大地震。一夜に7度、翌日も度々揺れる。(『災異誌』)

1778 安永7 2月5日、熊本・川尻にて大地震3回。(『災異誌』)

1779 安永8 9月29日、桜島大噴火。肥後地方でも地震頻発。(『災異誌』)

1789 寛永元 10月8日、熊本大地震。この日までに7日間昼夜数度揺れる。(『災異誌』)

1792 寛永4 3月1日、熊本地方大地震。13回強震。これより連日地震やまず。(『災異誌』)

「戸障子鳴動事不軽、二日朝迄二都合十度計鳴動ク」(八代市博物館所蔵『万物日記覚』) 4月1日、雲仙岳大爆発。津波発生により玉名・飽田・宇土郡にて死者5000人超。(『年表稿』)

寛政大津波教訓碑(熊本市西区船津町亀石の石碑、寛政7年10月に鹿子木量平が建立)

「渚近くよせ来る音におどろきて、あわててさわぎにげさらんとせしうち、欲心をわすれがたく、濱に出でて船をつなぎとめんとし、家にあがりて資材をとり出んとせし者はことごとく溺死せり、たまたま欲にひかれず速やかににげ去りし者のみ危うき命たすかり」

「後代にかかる事あらん時は、欲をはなれ、万の物を顧ず、ただ老いたるをたすけ、幼をたつさへて、速にさけのくべし、かねて其道をもあたため置て、急難にのぞみてまようことなかれ」(『新宇土市史』資料編第2巻に全文翻刻)

1808 文化5 11月3日、熊本地震。(『災異誌』)

1827 文政10 4月、5月、熊本地震頻発。(『年表稿』)

1828 文政11 4月13日、八代地方地震5回。。(『年表稿』) 夜四ツ時(22時)頃大地震。夜中度々揺れ、14日朝まで余震あり。高潮満ち各所浸水。4月20日、21日、24日に余震。(『災異誌』)

1841 天保12 6月15日昼夜、3・4度地震。八代・芦北地方面強し。21日にも強震。(『災異誌』)

1844 弘化元 6月25日から28日昼夜度々地震。久住・北里殊に激しく、杖立村にて大石山より落ち、家屋を打ち崩す。その他落石道筋引き割れ箇所あり。。(『災異誌』)

1848 弘化4 1月25日、熊本地震。熊本城で石垣損壊、座敷の壁が落ちるなどの被害。(災害履歴DB)

1854 安政元 11月5日、「安政南海地震」。※推定M8.4(推進本部HP)

肥後でも被害甚大。死者6人、家屋全壊907棟。余震数日に及ぶ。(『災異誌』)(推進本部HP)

坂本町真法寺過去帳「十一月四日七ツ時、大地シン来テ球磨・八代家蔵タヲレ、同6日昼朝五ツ半大地シン、右五日迄数度之事故、末々ノタメシ二書残申候」(『坂本村史』)

1855 安政211月5日 大地震。(『災異誌』)

1857 安政4 12月20日、数十年稀な地震続く。熊本城石垣所々損じ、御倉など引割る。(『災異誌』)

1866 慶応2 3月30日夜五ツ時(20時)、熊本大地震。(『災異誌』)

1874 明治6 7月28日、人吉大地震。(『災異誌』)

1889 明治22 7月28日、熊本大地震。※推定M6.3(推進本部HP)

死者20人、負傷者54人、全壊家屋239戸、半壊236戸、熊本城内で石垣が崩れ、熊本県下飽田郡内(現熊本市西区等)で地割れ600個所、田んぼに凸凹、噴砂もあり。年末まで余震566回。(『災異誌』)(災害履歴DB)

八代郡河俣村黒木止善の記録『御一新田舎話』 (個人蔵、『東陽村史』に全文翻刻)

「扨(さて)七月初めになりければ大地震ゆり出し、此時は何方もゆり候へ共、第一熊本は甚だしく、金峯山より動揺めき出で来る毎に地震毎日続きて、家々は凡五寸ばかり柱飛上り、一昼夜三十五度迄ゆりたる日も有て、終に垣壁等崩落、土蔵等も素行灯の如くなり果、家の内には壱人も居る者無く、外庭に蚊帳を釣り、7月より8月中旬頃迄は中々恐ろしき事云ん方なし。老人や病人子供等は遠在に送り、財宝も大概送り片付たり。「(頭注)尤(もっとも)倒レ家多、或ハ斜二成居モ有、壱軒トテ無恙(つつがなし)ハナカリシ、高橋近傍ハ尚甚シカリト云」余りの事に付東京より理学者天文者下向有て工夫有りしに噴火山の基ひ也とぞ。金峯山の裂破れに機械を入れなどと致し見られしに、急には吹破る模様なしと云われしより、少しは人々落ち着きたり。され共、市中彼此毎日土中裂故、人夫を以只々埋方致し、又盗難徘徊甚しくて言語道断の次第也。然るに次第日を経るに随ひて弱く成りしか共、十月初方迄は毎日弱弱とゆらざる隙はなかりけり。彼甚敷時分には宇土辺も日に両三度はゆりたり。此近郷は宮ノ原辺迄も時々ゆりたる事也。然るに此度の地震は平常のゆりかたとは違ひ、春撞(つ)く様に動きし事にて壁などは尤(もっとも)崩れ落ちたり。実に稀代の不思議と申あへり。其後は何事もなく平常の通と成し。」

1894 明治27 8月8日、阿蘇山西麓で大地震。※推定M6.3~6.8(推進本部HP)(災害履歴DB)

阿蘇郡内にて家屋土蔵破損22件、山崩れ18件石垣崩壊など被害11月30日に余震。

1895 明治28 8月27日、阿蘇山西麓で大地震。※推定M6.3~6.8(推進本部HP)(災害履歴DB)

阿蘇郡内にて土蔵破損400件、堤防亀裂8件、石垣倒壊22件など被害。10月4日に余震。

1898 明治31 12月4日、熊本県東部で大地震。※推定M6.7(推進本部HP)(災害履歴DB)

阿蘇山東麓が震源。家屋倒壊など被害多数。人吉・宮崎で被害

1900 明治33 7月27日、熊本県北西部で地震。震度3~4程度か。(災害履歴DB)

1906 明治39 3月17日、熊本付近で地震。震度4程度。陶器・ガラス店で被害(災害履歴DB)

1907 明治40 3月10日、熊本付近で地震。推定M5.4。煉瓦煙突倒壊などの被害。熊本付近で地震(災害履歴DB)

1908 明治41 5月2日、阿蘇付近で地震。(災害履歴DB)

1911 明治44 8月22日、熊本北東部で地震。推定M5.7.長陽村で山崩れ、石垣崩壊など。(災害履歴DB)

1916 大正3 3月5日、阿蘇山麓北部で地震。被害なし。(災害履歴DB)

12月29日、熊本県南部で大地震。推定M6.1.水俣・佐敷で石垣崩壊、田畑亀裂など被害。数日間に数十回の余震あり。(災害履歴DB)

1930 昭和5 7月18日、熊本県北部で地震。推定M4.3。(災害履歴DB)

1931 昭和6 12月21日~26日、八代海で群発地震。推定M5.6~5.9八代町沿岸や田浦で被害。21日、築島で岩石崩落、石灰岩採掘中の作業員3名死亡、5名重軽傷。(『昭和史年表』)

1933 昭和8 2月8日、阿蘇で震度5.。3月25日、大津で震度4、4月8日、御船で震度4、4月13日、阿蘇で震度4。5月5日、阿蘇で震度4。8月16日、御船で震度5。11月10日御船で震度4。11月20日、大津で震度5.。(災害履歴DB)

1934 昭和9 1月23日、阿蘇で地震。1月30日、阿蘇で地震。(災害履歴DB)

1937 昭和12 1月27日・28日、熊本中部で地震。震源は瀬田・大津推定M5.1。

上益城郡秋津村で石橋崩壊などの被害。(災害履歴DB)

1941 昭和16 11月19日、日向灘地震。推定M7.2.(災害履歴DB)

人吉地方で死者2名、負傷者7名、家屋全壊19件の被害。(『昭和史年表』)

1946 昭和21 12月21日、南海大地震(震源は紀伊半島沖)。推定M7.2(災害履歴DB)

熊本でも家屋倒壊により母子が死亡。負傷者1名。家屋倒壊6件。(『昭和史年表』)

1948 昭和23 5月9日、日向灘地震。推定M6.5~6.7。(災害履歴DB)

1966 昭和41 11月12日、有明海で地震推定M5.5。熊本で瓦落下、壁崩壊などの被害。(災害履歴DB)

1968 昭和43 3月25日、えびの地震。推定M6.1。(災害履歴DB) 人吉で有感16回。(『昭和史年表』)

1975 昭和50 1月23日、阿蘇で震度5。推定M6.1。一宮町に被害集中。負傷者10名。(災害履歴DB)

1980 昭和55 12月12日、日向灘地震。推定M6.0。(災害履歴DB)

1981 昭和56 1月30日、天草沖で地震。牛深で震度4。(災害履歴DB)

1997 平成9 3月26日、鹿児島県北西部地震。M6.6。阿久根・川内で震度5強。八代は震度4。(推進本部HP)

5月13日、M6.4の余震発生。川内で震度6弱。八代は震度4。(推進本部HP)

1999 平成11 3月9日、旭志村で震度4。塀の倒壊、瓦の落下、落石等の被害。(H27『熊本県防災計画』)

2000 平成12 6月8日、富合町・嘉島町で震度5弱。M5.0。 八代は震度3。(H27『熊本県防災計画』)

負傷者1名。益城町、嘉島町、御船町で屋根瓦多数落下、砥用町で落石被害。

2001 平成13 1月10日、産山村などで震度3。M4.1。。(H27『熊本県防災計画』)

高森町で落石、水道管破裂、屋根瓦の落下、窓ガラス破損等の被害。

2005 平成17 6月3日、大矢野で震度5弱。M4.8。負傷者2名。八代(千丁)で震度4。。(H27『熊本県防災計画』

2011 平成23 10月5日、菊池市で震度5強。M4.5。住宅一部損壊などの被害。。(H27『熊本県防災計画』)

2016 平成28 4月14日、熊本大地震発生。益城町で震度7。M6.5。八代は震度5弱。(気象庁HP)

4月16日、益城町・西原村で震度7。M7.3。八代は震度6弱。(気象庁HP)

4月19日、八代市で震度5強。M5.5。(気象庁HP)

お仮屋は植柳橋を渡ったあたり?

お仮屋は植柳橋を渡ったあたり?

【以下の図柄は気象庁より】

【以下の図柄は気象庁より】

●避難指示 拘束力・強 被害の危険が切迫したときに発せられるもので、「避難勧告」よりも拘束力が強くなります。

●避難勧告 拘束力・中 居住者に立ち退きを勧め促します。強制力はありません。

●避難準備情報 拘束力・ 弱 事態の推移によっては避難勧告や避難指示を行うことが予想されるため、避難の準備を呼びかけるものです。

(要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況)

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

話の中で「マグニチュード」と「震度」の意味の違いの説明がありました。「マグニチュード」はエネルギーの強さを示し「震度」は揺れの強さを指します。マグニチュードの数字は1つですが震度は場所によって異なります。またマグニチュードは1増えると地震のエネルギーが32倍になります。マグニチュード8の地震は、マグニチュード7の地震の32個分のエネルギーを持っていることになります。マグニチュードが2違えばエネルギーは(32×32)で約1000倍違う事になります。

年表からわかる事は熊本・八代という地域は昔から非常に地震が多い地域で災害と復興の歴史を繰り返しています。

八代は古麓、麦島、松江とお城の位置が3度変わっています。古麓のお城は山城で戦が無い時代に成れば、城下を治めるには町中の方が便利なため、秀吉の時代に小西行長が1588年(天正16年)頃、球磨川の北岸に新しい八代城(麦島)を築城します。当時、麦島城の北側は大きな入江となっており、ここに豊臣秀吉の直轄港であった徳淵津が設けられ、南蛮貿易の拠点として機能したと考えられています。「関ケ原の戦い」後に加藤清正がこの地を与えられると、家臣の加藤正方が城代となり、改修を行いましたが、1619年(元和5年)に起きた大地震によって倒壊しています。関ケ原合戦の後大坂夏の陣後の元和の一国一城令に際しても、加藤領は本城・熊本城と支城八代城(現在の麦島城)の二城体制が特別に許されたので幕府の許可を得て、新しく八代城(松江)を築くことになります。石垣に使う石は地震で崩れた麦島城のものを 再利用し新城建築の為の木材は人吉相良氏に支援を要望して1622年(元和8年2月)に新城を竣工しました。今から400年も前に3年で城を築き上げています。まさに地震からの復興を昔の八代の人達がやってのけています。木材支援の見返りに相良藩には植柳に舟仮屋の設置を許可し、舟仮屋には仮屋の他、相良家の茶屋・円通庵がありました。仮屋には番代が常駐しており舟子が70名ほど居住相良藩窓口としての役目を果たしていました。『講座の後、相良藩のお仮屋を捜しに行きましたが何も残っていない模様?探せませんでした。国土交通省-球磨川下流域の土木治水史について・・に古い地図がありお仮屋の港と一緒に書き込みがあります。』

鳥津さんは熊本は地震が少ない地域ではなく、1度起きるとしつこく余震が続く傾向にあります。先人が残した歴史の記録から地域の特性を知り、災害に備えて命を守る教訓にしなければならないと今回も言い続けておられます。

防災については普段から準備と心構えが肝心で、逃げ場などは前もって決めておくことが大事。一番大事なのは「命を守ること」で締めくくっておられます。

熊本・八代地域の地震関連年表

744 天平16 5月、雷雨と大地震。八代・天草・芦北三群の官舎、田290余町、民家470余区が水没。溺死1520余人。山崩れ280余ヶ所、 圧死40余人。賑恤(シンジュツ・貧困者や被災者などを援助するために金品を与えること)(『続日本紀』)※推定M7(推進本部HP)

869 貞観11 この年、肥後国「地震風水」により大被害。(『三代実録』)※同年7月、陸奥大地震

「肥後国に地震風水の有て、舎宅悉く仆顛(フテン)り、人民多流亡たり」

1507 永正4 2月、肥後地震。(『災異誌』)

1534 天文3 9月12日、地震。10月7日、地震。(『八代日記』)

1538 天文7 6月17日、地震。10月2日卯刻(6時)、地震。10月16日寅刻(4時)、地震。(『八代日記』)

1544 天文13 4月22日寅刻(4時)。地震。(『八代日記』)

1546 天文15 7月13日、地震3回。7月14日寅刻(4時)、地震。(『八代日記』)

1547 天文16 2月10日、地震。2月11日、地震。(『八代日記』)

1551 天文20 5月24日申刻(16時)、地震。(『八代日記』)

1553 天文22 8月28日卯刻(6時)、地震。(『八代日記』)

1558 永禄元 3月29日卯刻(6時)、地震。(『八代日記』)

1561 永禄4 3月11日卯刻(6時)、地震。10月17日卯刻(6時)、地震。11月28日卯刻(6時)、地震。(『八代日記』)

1563 永禄6 4月28日子刻(0時)、地震。6月17日未刻(14時)、大地震。7月19日巳刻(10時)。地震。12月21日辰刻(8時)、地震。(『八代日記』)

1619 元和5 3月17日、八代大地震、麦島城倒壊。※推定M6.0~6.2(推進本部HP)

「山鳴り谷応え、潮翻り(ひるがえり)水湧き」「死傷するもの多数」「都会忽ち変じて荒陵」(『浄信寺興起録』)

「卯刻ヨリ大地震、午ノ刻二到リ城楼崩壊」(『肥後国誌』 「年中ゆる」(「相良年代記」)

同年秋、幕府より移転新築の許可を得て、加藤正方、縄張り(城・町の設計)に着手。

翌年、加藤正方は人吉相良氏に新城建築の木材支援を要望。元和8年(1622)2月、新城竣工。

1625 寛永2 6月17日、熊本大地震。熊本城天守付近の石壁・石垣・城内屋敷が被災し、煙硝蔵が爆発。死者50余名。(『加藤忠広公伝記資料』)※推定M5.0~6.0(推進本部HP)

1642 寛永19 5月28日夜、肥後にて地震4回。(『年表稿』)

1643 寛永20 3月28日夜、肥後地方地震4回。(『年表稿』)

1648 慶安元 9月2日早朝、肥後にて地震。(『年表稿』)

1651 慶安4 9月2日、肥後にて地震。(『年表稿』)

1661 寛文元 7月10日、肥後地震。翌日まで中小地震3回。(『年表稿』)

1662 寛文2 9月19日夜、肥後地震。10月19日、球磨地震。(『年表稿』)

1665 寛文5 4月10日、肥後地方大地震、一日中に4回。(『年表稿』)

1695 元禄8 4月、肥後地震。(『年表稿』)

1699 元禄12 6月、地震。益城無田被害あり。(『年表稿』)

1705 宝永2 閏4月2日、肥後地震。丑刻より卯刻(2時~6時)まで地震。この年、阿蘇大地震。(『年表稿』)

1706 宝永3 4月、肥後大地震。大地破れ家屋の倒壊、圧死するもの多数。(『年表稿』)

1707 宝永4 10月4日、「宝永大地震」。※推定M8.6(推進本部HP)

肥後でも被害多く、人吉城が大破損。郡中の被害甚大。(『災異誌』)

八代城の櫓2ヶ所や大書院も破損。植柳妙見宮の鳥居が倒壊。(『八代市史近世資料編IX』)

1723 享保8 11月22日、肥後大地震。朝3回、夜3回揺れる。山鹿で被害甚大。山本郡慈恩寺で温泉湧く。(『災異誌』) 死者2人、負傷者25人、家屋倒壊980棟。※推定M6.5(推進本部HP)

1725 享保10 9月25日、天草地方大地震。26日・27日・28日と余震あり。(『災異誌』)

1744 延享元 8月5日辰刻(8時)、熊本にて地震。(『災異誌』)

1769 明和6 6月11日、肥後川尻大地震。(『災異誌』) 7月28日未刻(14時)、豊後・日向沖大地震。※推定M7.8(推進本部HP)

熊本でも死者1人、家屋倒壊115棟。8月1日、熊本・川尻にて大風・地震。11月7日、大風・地震。(『年表稿』)

1777 安永6 1月8日夜4ツ時(22時)、肥後大地震。一夜に7度、翌日も度々揺れる。(『災異誌』)

1778 安永7 2月5日、熊本・川尻にて大地震3回。(『災異誌』)

1779 安永8 9月29日、桜島大噴火。肥後地方でも地震頻発。(『災異誌』)

1789 寛永元 10月8日、熊本大地震。この日までに7日間昼夜数度揺れる。(『災異誌』)

1792 寛永4 3月1日、熊本地方大地震。13回強震。これより連日地震やまず。(『災異誌』)

「戸障子鳴動事不軽、二日朝迄二都合十度計鳴動ク」(八代市博物館所蔵『万物日記覚』) 4月1日、雲仙岳大爆発。津波発生により玉名・飽田・宇土郡にて死者5000人超。(『年表稿』)

寛政大津波教訓碑(熊本市西区船津町亀石の石碑、寛政7年10月に鹿子木量平が建立)

「渚近くよせ来る音におどろきて、あわててさわぎにげさらんとせしうち、欲心をわすれがたく、濱に出でて船をつなぎとめんとし、家にあがりて資材をとり出んとせし者はことごとく溺死せり、たまたま欲にひかれず速やかににげ去りし者のみ危うき命たすかり」

「後代にかかる事あらん時は、欲をはなれ、万の物を顧ず、ただ老いたるをたすけ、幼をたつさへて、速にさけのくべし、かねて其道をもあたため置て、急難にのぞみてまようことなかれ」(『新宇土市史』資料編第2巻に全文翻刻)

1808 文化5 11月3日、熊本地震。(『災異誌』)

1827 文政10 4月、5月、熊本地震頻発。(『年表稿』)

1828 文政11 4月13日、八代地方地震5回。。(『年表稿』) 夜四ツ時(22時)頃大地震。夜中度々揺れ、14日朝まで余震あり。高潮満ち各所浸水。4月20日、21日、24日に余震。(『災異誌』)

1841 天保12 6月15日昼夜、3・4度地震。八代・芦北地方面強し。21日にも強震。(『災異誌』)

1844 弘化元 6月25日から28日昼夜度々地震。久住・北里殊に激しく、杖立村にて大石山より落ち、家屋を打ち崩す。その他落石道筋引き割れ箇所あり。。(『災異誌』)

1848 弘化4 1月25日、熊本地震。熊本城で石垣損壊、座敷の壁が落ちるなどの被害。(災害履歴DB)

1854 安政元 11月5日、「安政南海地震」。※推定M8.4(推進本部HP)

肥後でも被害甚大。死者6人、家屋全壊907棟。余震数日に及ぶ。(『災異誌』)(推進本部HP)

坂本町真法寺過去帳「十一月四日七ツ時、大地シン来テ球磨・八代家蔵タヲレ、同6日昼朝五ツ半大地シン、右五日迄数度之事故、末々ノタメシ二書残申候」(『坂本村史』)

1855 安政211月5日 大地震。(『災異誌』)

1857 安政4 12月20日、数十年稀な地震続く。熊本城石垣所々損じ、御倉など引割る。(『災異誌』)

1866 慶応2 3月30日夜五ツ時(20時)、熊本大地震。(『災異誌』)

1874 明治6 7月28日、人吉大地震。(『災異誌』)

1889 明治22 7月28日、熊本大地震。※推定M6.3(推進本部HP)

死者20人、負傷者54人、全壊家屋239戸、半壊236戸、熊本城内で石垣が崩れ、熊本県下飽田郡内(現熊本市西区等)で地割れ600個所、田んぼに凸凹、噴砂もあり。年末まで余震566回。(『災異誌』)(災害履歴DB)

八代郡河俣村黒木止善の記録『御一新田舎話』 (個人蔵、『東陽村史』に全文翻刻)

「扨(さて)七月初めになりければ大地震ゆり出し、此時は何方もゆり候へ共、第一熊本は甚だしく、金峯山より動揺めき出で来る毎に地震毎日続きて、家々は凡五寸ばかり柱飛上り、一昼夜三十五度迄ゆりたる日も有て、終に垣壁等崩落、土蔵等も素行灯の如くなり果、家の内には壱人も居る者無く、外庭に蚊帳を釣り、7月より8月中旬頃迄は中々恐ろしき事云ん方なし。老人や病人子供等は遠在に送り、財宝も大概送り片付たり。「(頭注)尤(もっとも)倒レ家多、或ハ斜二成居モ有、壱軒トテ無恙(つつがなし)ハナカリシ、高橋近傍ハ尚甚シカリト云」余りの事に付東京より理学者天文者下向有て工夫有りしに噴火山の基ひ也とぞ。金峯山の裂破れに機械を入れなどと致し見られしに、急には吹破る模様なしと云われしより、少しは人々落ち着きたり。され共、市中彼此毎日土中裂故、人夫を以只々埋方致し、又盗難徘徊甚しくて言語道断の次第也。然るに次第日を経るに随ひて弱く成りしか共、十月初方迄は毎日弱弱とゆらざる隙はなかりけり。彼甚敷時分には宇土辺も日に両三度はゆりたり。此近郷は宮ノ原辺迄も時々ゆりたる事也。然るに此度の地震は平常のゆりかたとは違ひ、春撞(つ)く様に動きし事にて壁などは尤(もっとも)崩れ落ちたり。実に稀代の不思議と申あへり。其後は何事もなく平常の通と成し。」

1894 明治27 8月8日、阿蘇山西麓で大地震。※推定M6.3~6.8(推進本部HP)(災害履歴DB)

阿蘇郡内にて家屋土蔵破損22件、山崩れ18件石垣崩壊など被害11月30日に余震。

1895 明治28 8月27日、阿蘇山西麓で大地震。※推定M6.3~6.8(推進本部HP)(災害履歴DB)

阿蘇郡内にて土蔵破損400件、堤防亀裂8件、石垣倒壊22件など被害。10月4日に余震。

1898 明治31 12月4日、熊本県東部で大地震。※推定M6.7(推進本部HP)(災害履歴DB)

阿蘇山東麓が震源。家屋倒壊など被害多数。人吉・宮崎で被害

1900 明治33 7月27日、熊本県北西部で地震。震度3~4程度か。(災害履歴DB)

1906 明治39 3月17日、熊本付近で地震。震度4程度。陶器・ガラス店で被害(災害履歴DB)

1907 明治40 3月10日、熊本付近で地震。推定M5.4。煉瓦煙突倒壊などの被害。熊本付近で地震(災害履歴DB)

1908 明治41 5月2日、阿蘇付近で地震。(災害履歴DB)

1911 明治44 8月22日、熊本北東部で地震。推定M5.7.長陽村で山崩れ、石垣崩壊など。(災害履歴DB)

1916 大正3 3月5日、阿蘇山麓北部で地震。被害なし。(災害履歴DB)

12月29日、熊本県南部で大地震。推定M6.1.水俣・佐敷で石垣崩壊、田畑亀裂など被害。数日間に数十回の余震あり。(災害履歴DB)

1930 昭和5 7月18日、熊本県北部で地震。推定M4.3。(災害履歴DB)

1931 昭和6 12月21日~26日、八代海で群発地震。推定M5.6~5.9八代町沿岸や田浦で被害。21日、築島で岩石崩落、石灰岩採掘中の作業員3名死亡、5名重軽傷。(『昭和史年表』)

1933 昭和8 2月8日、阿蘇で震度5.。3月25日、大津で震度4、4月8日、御船で震度4、4月13日、阿蘇で震度4。5月5日、阿蘇で震度4。8月16日、御船で震度5。11月10日御船で震度4。11月20日、大津で震度5.。(災害履歴DB)

1934 昭和9 1月23日、阿蘇で地震。1月30日、阿蘇で地震。(災害履歴DB)

1937 昭和12 1月27日・28日、熊本中部で地震。震源は瀬田・大津推定M5.1。

上益城郡秋津村で石橋崩壊などの被害。(災害履歴DB)

1941 昭和16 11月19日、日向灘地震。推定M7.2.(災害履歴DB)

人吉地方で死者2名、負傷者7名、家屋全壊19件の被害。(『昭和史年表』)

1946 昭和21 12月21日、南海大地震(震源は紀伊半島沖)。推定M7.2(災害履歴DB)

熊本でも家屋倒壊により母子が死亡。負傷者1名。家屋倒壊6件。(『昭和史年表』)

1948 昭和23 5月9日、日向灘地震。推定M6.5~6.7。(災害履歴DB)

1966 昭和41 11月12日、有明海で地震推定M5.5。熊本で瓦落下、壁崩壊などの被害。(災害履歴DB)

1968 昭和43 3月25日、えびの地震。推定M6.1。(災害履歴DB) 人吉で有感16回。(『昭和史年表』)

1975 昭和50 1月23日、阿蘇で震度5。推定M6.1。一宮町に被害集中。負傷者10名。(災害履歴DB)

1980 昭和55 12月12日、日向灘地震。推定M6.0。(災害履歴DB)

1981 昭和56 1月30日、天草沖で地震。牛深で震度4。(災害履歴DB)

1997 平成9 3月26日、鹿児島県北西部地震。M6.6。阿久根・川内で震度5強。八代は震度4。(推進本部HP)

5月13日、M6.4の余震発生。川内で震度6弱。八代は震度4。(推進本部HP)

1999 平成11 3月9日、旭志村で震度4。塀の倒壊、瓦の落下、落石等の被害。(H27『熊本県防災計画』)

2000 平成12 6月8日、富合町・嘉島町で震度5弱。M5.0。 八代は震度3。(H27『熊本県防災計画』)

負傷者1名。益城町、嘉島町、御船町で屋根瓦多数落下、砥用町で落石被害。

2001 平成13 1月10日、産山村などで震度3。M4.1。。(H27『熊本県防災計画』)

高森町で落石、水道管破裂、屋根瓦の落下、窓ガラス破損等の被害。

2005 平成17 6月3日、大矢野で震度5弱。M4.8。負傷者2名。八代(千丁)で震度4。。(H27『熊本県防災計画』

2011 平成23 10月5日、菊池市で震度5強。M4.5。住宅一部損壊などの被害。。(H27『熊本県防災計画』)

2016 平成28 4月14日、熊本大地震発生。益城町で震度7。M6.5。八代は震度5弱。(気象庁HP)

4月16日、益城町・西原村で震度7。M7.3。八代は震度6弱。(気象庁HP)

4月19日、八代市で震度5強。M5.5。(気象庁HP)

お仮屋は植柳橋を渡ったあたり?

お仮屋は植柳橋を渡ったあたり? 【以下の図柄は気象庁より】

【以下の図柄は気象庁より】

●避難指示 拘束力・強 被害の危険が切迫したときに発せられるもので、「避難勧告」よりも拘束力が強くなります。

●避難勧告 拘束力・中 居住者に立ち退きを勧め促します。強制力はありません。

●避難準備情報 拘束力・ 弱 事態の推移によっては避難勧告や避難指示を行うことが予想されるため、避難の準備を呼びかけるものです。

(要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況)

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

8/7、読売新聞文化歴史面に「遺跡が語る震災」シリーズが登場しました。歴史上、日本列島を襲った地震の痕跡が、遺跡の発掘調査でしばしば見つかっている。現在にどんな教訓を伝えているのか5回にわたって探っていくというお話です。熊本県阿蘇市狩尾小野原にある弥生時代の集落跡の遺跡に地震による大規模な断層が約30mにわたって確認された。水平方向のずれは約20センチ、垂直方向のずれは約120センチにも及んでいる。今回の地震と似た地割れを引き起こした地震が約2000年前にも起きていることが分かった。この遺跡の調査は2000・7・5~2004・10・12まで黒川広域基幹河川改修事業に伴う埋蔵文化財調査として行われました。記事は独立行政法人産業技術総合研究所の地震考古学者で東北大学出身の寒川 旭 (サンガワ アキラ )さんの研究資料を基に書かれています。「阿蘇山の周辺は小さな活断層が数多く走っている。遺跡で発見された地割れは、相当な規模の地震がいつ起きてもおかしくない、という警鐘だ」と指摘しています。

発掘調査で確認された小野原A 遺跡の地割れ(熊本県教育委員会提供)

◇熊本を襲った地震の歴史で、寒川さんが特に注目しているのが平安時代の歴史書「日本三代実録」の貞観11年(869年)の記述だ。時の清和天皇が伊勢神宮に告げた文として「肥後国(熊本県)で地震風水害があった。舎宅(家屋)がことごとく仆れ顛り、人民の多くが流亡した」と記されている。寒川さんは、「最近数十年の地震活動とよく似ているのが9世紀」という。9世紀の日本では、大地震が続き、律令国家を揺るがせた。

830年出羽北部(秋田県)、841年信濃(長野県)・伊豆(静岡県)、850年出羽南部(山形県)、868年播磨(兵庫県)、869年には、東北地方を大津波が襲った貞観地震が発生した。そして、887年、南海トラフ周辺で仁和地震が起きている。

9世紀と、現代の最近50年の主な地震の発生場所を地図で見比べると、傾向がよく似ていることがわかる。寒川さんは「熊本地震の後には、南海トラフの巨大地震が控えている。南海トラフ地震が、近い将来に起きる前提で備えが必要だ」と話す。

◇歴史上の地震のすべてが、歴史書や古文書などの文献に記録されているわけではない。記録があってもごく簡単な記述も多い。だからこそ、小野原A遺跡のように発掘で見つかる地震の痕跡は、災害の生々しい証拠として貴重だ。ただ、考古学の中で災害が注目されるようになったのは、比較的最近のこと。寒川さんが「地震考古学」を提唱したのが1988年だ。

(寒川旭さんによる図を基に作成)

(寒川旭さんによる図を基に作成)

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

発掘調査で確認された小野原A 遺跡の地割れ(熊本県教育委員会提供)

◇熊本を襲った地震の歴史で、寒川さんが特に注目しているのが平安時代の歴史書「日本三代実録」の貞観11年(869年)の記述だ。時の清和天皇が伊勢神宮に告げた文として「肥後国(熊本県)で地震風水害があった。舎宅(家屋)がことごとく仆れ顛り、人民の多くが流亡した」と記されている。寒川さんは、「最近数十年の地震活動とよく似ているのが9世紀」という。9世紀の日本では、大地震が続き、律令国家を揺るがせた。

830年出羽北部(秋田県)、841年信濃(長野県)・伊豆(静岡県)、850年出羽南部(山形県)、868年播磨(兵庫県)、869年には、東北地方を大津波が襲った貞観地震が発生した。そして、887年、南海トラフ周辺で仁和地震が起きている。

9世紀と、現代の最近50年の主な地震の発生場所を地図で見比べると、傾向がよく似ていることがわかる。寒川さんは「熊本地震の後には、南海トラフの巨大地震が控えている。南海トラフ地震が、近い将来に起きる前提で備えが必要だ」と話す。

◇歴史上の地震のすべてが、歴史書や古文書などの文献に記録されているわけではない。記録があってもごく簡単な記述も多い。だからこそ、小野原A遺跡のように発掘で見つかる地震の痕跡は、災害の生々しい証拠として貴重だ。ただ、考古学の中で災害が注目されるようになったのは、比較的最近のこと。寒川さんが「地震考古学」を提唱したのが1988年だ。

(寒川旭さんによる図を基に作成)

(寒川旭さんによる図を基に作成)

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

災害時に自力避難のむつかしい高齢者や障害者を、どれほどの自治体が正確に把握しているか?◆東日本大震災から5年を迎えた今年3月、本紙記者が調べた。例えば、神奈川県である。約3割の市町村が名簿の作成を終えていなかったという。もう完成済みかもしれないが、耳を疑うような理由もあった。「名簿を整理するシステム構築の検討に時間を要した」(横須賀市)◆何もかもコンピューターが時を急いでくれると思うのは早計らしい。皆さんのお住まいの地域はどうだろう◆先の台風10号の襲来に伴い、岩手県岩泉町の認知症グループホームに泥水が流れ込み、9人が亡くなった事故には胸がふさがる。たとえ町が避難指示を出したとしても、逃げ方にも困難が伴う。施設職員らの介助の手は足りただろうか。自治体が迅速に避難を決断していれば・・・とだけ後悔する問題ではあるまい◆東日本大震災では犠牲者の約6割を65歳以上が占めた。名簿作りは最低条件に違いない。肝要なのは地域でどう活用するかだろう。

よみうり寸評 9・5夕刊

短い文章で災害避難についての問題点を提起し、自治体の関心度にもチクリと批判を行っている。毎年日本のどこかで起きる地震や台風などの自然災害はいつか来るものとして事前準備をしていれば、少しは助かるいのちも増えるはず。『備えあれば患いなし』の例えそのものだと思うのですが、対岸の火事のように、自分の所は安心とみんなそう思っているのでしょうか。 『何のマークかわかりますか?』

『何のマークかわかりますか?』 『100年、500年、1000年、3万年大丈夫ではありません今を含めての数字です。日本国中いつ起こっても仕方ない状態です。』

『100年、500年、1000年、3万年大丈夫ではありません今を含めての数字です。日本国中いつ起こっても仕方ない状態です。』

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

よみうり寸評 9・5夕刊

短い文章で災害避難についての問題点を提起し、自治体の関心度にもチクリと批判を行っている。毎年日本のどこかで起きる地震や台風などの自然災害はいつか来るものとして事前準備をしていれば、少しは助かるいのちも増えるはず。『備えあれば患いなし』の例えそのものだと思うのですが、対岸の火事のように、自分の所は安心とみんなそう思っているのでしょうか。

『何のマークかわかりますか?』

『何のマークかわかりますか?』 『100年、500年、1000年、3万年大丈夫ではありません今を含めての数字です。日本国中いつ起こっても仕方ない状態です。』

『100年、500年、1000年、3万年大丈夫ではありません今を含めての数字です。日本国中いつ起こっても仕方ない状態です。』

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

日本の俳人で元読売新聞文化部記者の長谷川 櫂(1954年--)さんは熊本県下益城郡小川町(現宇城市)生まれで熊本県立熊本高等学校、東京大学法学部卒業。1978年読売新聞社入社、2000年読売新聞社を退職し専業俳人となられ、現在62歳、読売新聞2面の【四季】で俳句を紹介されています。2012年に東日本大震災をテーマにした句集「震災句集」を出版しその内容について色々社会的に批判を受けました。

今日はサルスベリを見て歌った難解な句を長谷川櫂さんが解説されておられるので取り上げてみました。

隣に咲いている百日紅

隣に咲いている百日紅

近所に咲いている百日白

近所に咲いている百日白

百日紅みんなむかしのことばかり 高橋順子

さて人生のいつの時点でよまれた句か。それによって句の色合いが変わる。逆にいえば、いつ詠まれたにしても、その時々の風をまとって立ち上がる句だろう。百日紅(さるすべり)。夏の終わりの追憶を誘う花である。 『高橋順子自筆五十句』から。 2016・9・5

夏に100日も咲き続けることから百日紅と言われているが、一度咲き散った枝先からまた芽が出て花をつけるので咲き続けているように見えます。季語としては晩夏から仲秋に用いられます。花は7月から10月頃まで見かけます。

サルスベリ・百日紅は上記の意味から百・日・紅と漢字をあてたものと考えられますが実は花は紅だけではなくピンクや白いものまであります。サルスベリの木が赤い色のものが多かったので百日紅となったのでしょう?

花の名前にはあて字が多いことは確かです。紫陽花・アジサイ 向日葵・ヒマワリ 勿忘草・ワスレナグサ 蒲公英・タンポポ 金縷梅・マンサク(万作、満作とも書かれるが)・・難読語 無花果・イチジク 仙人掌・サボテン 万年青・オモト 秋桜・コスモス 石榴・ザクロ 土筆・ツクシ 繁縷・ハコベラ 杜若・カキツバタ 菖蒲・アヤメ 菖蒲・ショウブ・・どちらを読みますか。 李・スモモ 菫・スミレあて字ではないけどなかなか読めない字です。花の名前はむつかしい。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

今日はサルスベリを見て歌った難解な句を長谷川櫂さんが解説されておられるので取り上げてみました。

隣に咲いている百日紅

隣に咲いている百日紅 近所に咲いている百日白

近所に咲いている百日白百日紅みんなむかしのことばかり 高橋順子

さて人生のいつの時点でよまれた句か。それによって句の色合いが変わる。逆にいえば、いつ詠まれたにしても、その時々の風をまとって立ち上がる句だろう。百日紅(さるすべり)。夏の終わりの追憶を誘う花である。 『高橋順子自筆五十句』から。 2016・9・5

夏に100日も咲き続けることから百日紅と言われているが、一度咲き散った枝先からまた芽が出て花をつけるので咲き続けているように見えます。季語としては晩夏から仲秋に用いられます。花は7月から10月頃まで見かけます。

サルスベリ・百日紅は上記の意味から百・日・紅と漢字をあてたものと考えられますが実は花は紅だけではなくピンクや白いものまであります。サルスベリの木が赤い色のものが多かったので百日紅となったのでしょう?

花の名前にはあて字が多いことは確かです。紫陽花・アジサイ 向日葵・ヒマワリ 勿忘草・ワスレナグサ 蒲公英・タンポポ 金縷梅・マンサク(万作、満作とも書かれるが)・・難読語 無花果・イチジク 仙人掌・サボテン 万年青・オモト 秋桜・コスモス 石榴・ザクロ 土筆・ツクシ 繁縷・ハコベラ 杜若・カキツバタ 菖蒲・アヤメ 菖蒲・ショウブ・・どちらを読みますか。 李・スモモ 菫・スミレあて字ではないけどなかなか読めない字です。花の名前はむつかしい。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

時間帯 最大震度別回数 震度1以上を観測した回数

【1】 【2】 【3】 【4】【5弱】【5強】【6弱】 【6強】 【7】 回数 累計

4/14-4/30 322 443 220 80 7 4 3 2 2 1093 1093

5/1-5/31 338 131 43 8 0 0 0 0 0 520 1613

6/1-6/30 143 52 14 4 1 0 0 0 0 214 1827

7/1-7/31 86 19 8 1 0 0 0 0 0 114 1941

8/1-8/31 75 28 3 2 1 0 0 0 0 109 2050

9/1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2055

気象庁地震火山部では熊本県熊本地方、熊本県阿蘇地方、大分県西部、大分県中部、の震度1以上の最大震度階数表を平成28年(2016年)熊本地震(平成28年4月14日21時~)から時間帯別に観測したデーターを毎日公表しています。上の表は月別に震度別の回数をあらわしたものですが、これを見る限りでは地震は月を経るごとに回数は減っており、減衰傾向にあるように思われますが、8月から9月にかけて少し大きな地震(震度5弱、震度4)が起っています。東北大学の遠田晋次教授が過去の地震を分析することで、将来の地震を予測しようとする研究などがどんどん進み、大きな地震の予知が可能になることを期待しています。

東北大学災害科学研究所国際巨大災害研究分野は、低頻度ではあるが地球規模の災害を引き起す巨大な地震・津波などの発生機構の解明に向けて、国際的な連携のもとにグローバルな視点から研究を進めています。

当分野では特に長期地殻変動に焦点を当てて、プレート境界沿いの巨大地震サイクル解明を目指しています。また、局所的に激震をともなう活断層から発生する内陸大地震のハザード評価も同時に進めています。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

【1】 【2】 【3】 【4】【5弱】【5強】【6弱】 【6強】 【7】 回数 累計

4/14-4/30 322 443 220 80 7 4 3 2 2 1093 1093

5/1-5/31 338 131 43 8 0 0 0 0 0 520 1613

6/1-6/30 143 52 14 4 1 0 0 0 0 214 1827

7/1-7/31 86 19 8 1 0 0 0 0 0 114 1941

8/1-8/31 75 28 3 2 1 0 0 0 0 109 2050

9/1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2055

気象庁地震火山部では熊本県熊本地方、熊本県阿蘇地方、大分県西部、大分県中部、の震度1以上の最大震度階数表を平成28年(2016年)熊本地震(平成28年4月14日21時~)から時間帯別に観測したデーターを毎日公表しています。上の表は月別に震度別の回数をあらわしたものですが、これを見る限りでは地震は月を経るごとに回数は減っており、減衰傾向にあるように思われますが、8月から9月にかけて少し大きな地震(震度5弱、震度4)が起っています。東北大学の遠田晋次教授が過去の地震を分析することで、将来の地震を予測しようとする研究などがどんどん進み、大きな地震の予知が可能になることを期待しています。

東北大学災害科学研究所国際巨大災害研究分野は、低頻度ではあるが地球規模の災害を引き起す巨大な地震・津波などの発生機構の解明に向けて、国際的な連携のもとにグローバルな視点から研究を進めています。

当分野では特に長期地殻変動に焦点を当てて、プレート境界沿いの巨大地震サイクル解明を目指しています。また、局所的に激震をともなう活断層から発生する内陸大地震のハザード評価も同時に進めています。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

昨夜8時前の震度5弱の地震そして今朝7時前の震度4の地震、もうそろそろ熊本地方の地震も終息かなと思えば考えは甘い甘い。大きな地震については5年経ってもなかなか終息宣言は出ないらしい。今朝地震の後、揺れがひどかったのでテレビをつけると「おはよう日本」というNHKのニュース番組をしていました。ニュースは用事をしながら見たり聞いたりの状態でいつもと同じであまり頭には入っていません。この番組の中で「9/1は防災の日」、「地震の火種」という言葉を耳にしました。「防災の日」は関東大震災が1923年9月1日に有り大きな被害が出たので慰霊と各地での防災訓練などを組し〝災害への備えを怠らないように〟との事で1960年に制定されたのはわかるのですが、日頃あまり耳にしない「地震の火種」ってなんだ?・・この言葉が頭から離れないのでパソコンを開いて調べてみました。これは今日初めて知ったのですが、Mediacritというページに過去40時間のテレビ番組を文字(画像なし)で紹介するものがあります。こんな便利なものがあるんですね。・・以下記事の内容を紹介します。

次は、防災対策を考えるうえで、大きな進展が期待されている地震予測の最前線です。

2000を超える活断層が走る日本列島。

赤い点は、過去20年間に起きたマグニチュード1以上の地震を表したものです。

絶えず、どこかで地震が発生しています。

多くの人の命や暮らしを脅かす巨大地震が、いつ、どこで起きるのか。

それを予測することができれば、人の命を守る大きな力となります。

そうした中、過去に起きた地震の膨大なデータを分析し、次の巨大地震の兆候をつかもうという挑戦が始まっています。

阪神・淡路大震災や中越地震、そしてことし4月の熊本地震。

大きな被害をもたらした地震ですが、活断層がずれ動くことによって引き起こされたと考えられています。

ある日突然、足元で起こる活断層型の地震は、建物の倒壊など、命に関わる災害とあって、その予測は大きな課題とされてきました。

この活断層で起きる地震を予測するため、今、地震の火種と呼ばれるものを捉えようという研究が始まっています。

2度にわたって、震度7の激しい揺れに見舞われた熊本県益城町。

予期せず大地震に見舞われたことが、大きな被害につながりました。

地震を予測することはできなかったのか。

過去の地震を分析することで、将来の地震を予測しようとしている研究者がいます。

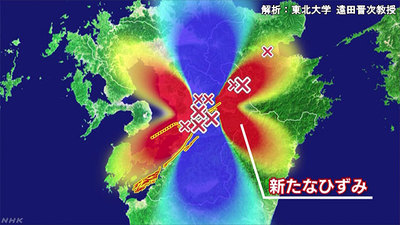

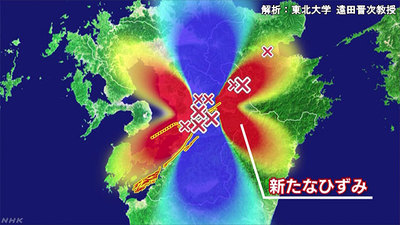

東北大学の遠田晋次教授です。

大きな地震が起きた場所の周辺には、その地震の引き金となる地震の火種があったのではないかと考えています。

地震の火種とは何か。

遠田さんが立てた仮説です。

活断層の一部がずれ動いて地震が発生すると、動いた断層の両端付近は地盤が大きくひずみます。

すると、そこでは小規模な地震が生じやすくなります。

ひずみの集中と小さな地震活動、この2つが地震の火種です。

さらに近くにずれ動きやすい活断層があると、火種がきっかけとなって、大きな地震が起きるのではないかと考えたのです。

今回の熊本地震でも、地震の火種があったのではないか。

遠田さんは、熊本地震より前に周辺で起きていた地震を徹底的に洗い出しました。

すると、過去のある地震をきっかけに、周辺の地震活動が活発になっていることが分かりました。

それは2000年6月に起きたマグニチュード5の地震です。

遠田さんは、この地震によってひずみが生じた場所を計算しました。

最大震度5弱をもたらした、このときの地震。

赤く示した部分が、地盤にひずみが生じた範囲です。

その後、この周辺で小さな地震が頻発していました。

そしてことし4月。

熊本地震が起きたのです。

マグニチュード5の地震から16年。

熊本の地下では、地震の火種がくすぶり続けていたと考えられるのです。

熊本地震の解析から見えてきた、地震の火種という重要な手がかり。

これを用いれば、どの活断層で大地震の危険性が高まっているのか、予測できるのではないか。

遠田さんは今、この20年間に起きた地震の解析を続けています。

長い周期で活動を繰り返す活断層。

地震の火種を見つけることで、危険が迫っている可能性が高いことを示すことができるといいます。

建物の耐震補強や、避難への備えなど、より切実に防災対策に取り組むことにつながると遠田さんは考えています。

熊本県では、昨夜も震度5弱、そして、けさ、震度4の揺れを観測する地震がありました。

一刻も早く、こうした研究が進むことを期待したいですよね。

そうですね。

巨大な災害にどう立ち向かうのか。・・・・

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 3 1944

8/2 1 1945

8/3 4 1949

8/4 3 1952

8/5 3 1955

8/6 4 1959

8/7 5 1964

8/8 3 1967

8/9 5 1972

8/10 4 1976

8/11 2 1978

8/12 4 1982

8/13 2 1984

8/14 0 1984

8/15 1 1985

8/16 3 1988

8/17 3 1991

8/18 2 1993

8/19 4 1997

8/20 8 2005

8/21 2 2007

8/22 2 2009

8/23 6 2015

8/24 3 2018

8/25 3 2021

8/26 3 2024

8/27 5 2029

8/28 4 2033

8/29 0 2033

8/30 7 2040

8/31 10 2050

次は、防災対策を考えるうえで、大きな進展が期待されている地震予測の最前線です。

2000を超える活断層が走る日本列島。

赤い点は、過去20年間に起きたマグニチュード1以上の地震を表したものです。

絶えず、どこかで地震が発生しています。

多くの人の命や暮らしを脅かす巨大地震が、いつ、どこで起きるのか。

それを予測することができれば、人の命を守る大きな力となります。

そうした中、過去に起きた地震の膨大なデータを分析し、次の巨大地震の兆候をつかもうという挑戦が始まっています。

阪神・淡路大震災や中越地震、そしてことし4月の熊本地震。

大きな被害をもたらした地震ですが、活断層がずれ動くことによって引き起こされたと考えられています。

ある日突然、足元で起こる活断層型の地震は、建物の倒壊など、命に関わる災害とあって、その予測は大きな課題とされてきました。

この活断層で起きる地震を予測するため、今、地震の火種と呼ばれるものを捉えようという研究が始まっています。

2度にわたって、震度7の激しい揺れに見舞われた熊本県益城町。

予期せず大地震に見舞われたことが、大きな被害につながりました。

地震を予測することはできなかったのか。

過去の地震を分析することで、将来の地震を予測しようとしている研究者がいます。

東北大学の遠田晋次教授です。

大きな地震が起きた場所の周辺には、その地震の引き金となる地震の火種があったのではないかと考えています。

地震の火種とは何か。

遠田さんが立てた仮説です。

活断層の一部がずれ動いて地震が発生すると、動いた断層の両端付近は地盤が大きくひずみます。

すると、そこでは小規模な地震が生じやすくなります。

ひずみの集中と小さな地震活動、この2つが地震の火種です。

さらに近くにずれ動きやすい活断層があると、火種がきっかけとなって、大きな地震が起きるのではないかと考えたのです。

今回の熊本地震でも、地震の火種があったのではないか。

遠田さんは、熊本地震より前に周辺で起きていた地震を徹底的に洗い出しました。

すると、過去のある地震をきっかけに、周辺の地震活動が活発になっていることが分かりました。

それは2000年6月に起きたマグニチュード5の地震です。

遠田さんは、この地震によってひずみが生じた場所を計算しました。

最大震度5弱をもたらした、このときの地震。

赤く示した部分が、地盤にひずみが生じた範囲です。

その後、この周辺で小さな地震が頻発していました。

そしてことし4月。

熊本地震が起きたのです。

マグニチュード5の地震から16年。

熊本の地下では、地震の火種がくすぶり続けていたと考えられるのです。

熊本地震の解析から見えてきた、地震の火種という重要な手がかり。

これを用いれば、どの活断層で大地震の危険性が高まっているのか、予測できるのではないか。

遠田さんは今、この20年間に起きた地震の解析を続けています。

長い周期で活動を繰り返す活断層。

地震の火種を見つけることで、危険が迫っている可能性が高いことを示すことができるといいます。

建物の耐震補強や、避難への備えなど、より切実に防災対策に取り組むことにつながると遠田さんは考えています。

熊本県では、昨夜も震度5弱、そして、けさ、震度4の揺れを観測する地震がありました。

一刻も早く、こうした研究が進むことを期待したいですよね。

そうですね。

巨大な災害にどう立ち向かうのか。・・・・

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 3 1944

8/2 1 1945

8/3 4 1949

8/4 3 1952

8/5 3 1955

8/6 4 1959

8/7 5 1964

8/8 3 1967

8/9 5 1972

8/10 4 1976

8/11 2 1978

8/12 4 1982

8/13 2 1984

8/14 0 1984

8/15 1 1985

8/16 3 1988

8/17 3 1991

8/18 2 1993

8/19 4 1997

8/20 8 2005

8/21 2 2007

8/22 2 2009

8/23 6 2015

8/24 3 2018

8/25 3 2021

8/26 3 2024

8/27 5 2029

8/28 4 2033

8/29 0 2033

8/30 7 2040

8/31 10 2050

Posted by マー君 at

12:42

│Comments(0)