卯の花

季節は春、新年度に新学期 4月を卯月・うづきと呼ぶ理由は・・・

卯の花が咲く季節と言う事で、「卯の花月」をとる説が有力のようです。旧暦の4月の呼び名をそのまま新暦にも取り入れられました。稲の苗を植える月であるから「種月(うづき)」「植月(うゑつき)」「田植苗月(たうなへづき)」「苗植月(なへうゑづき)」であるとする説などがある。他に「夏初月(なつはづき)」の別名もある。

4月は毎年7月と同じ曜日で始まり、閏年には1月とも同じとなります。ちなみに今年はカレンダーを見ても4月7月は火曜日からはじまります。

4月からは消費税が上がりますがその外にもガソリンや高速料金なども上がるそうです。暮らしにくくなる新年度です。

熊本県内の装飾古墳一斉公開と言うのが3月21日(土)と3月22日(日)にありました。公開される装飾古墳は今回は9か所で3月21日にチプサン古墳(国史跡)山鹿市・横山古墳(山鹿市装飾古墳館)・塚坊主古墳(国史跡)和泉町・永安寺東古墳(国史跡)玉名市・大坊古墳(国史跡)玉名市・田川内1号墳(県史跡)八代市の6か所が公開、22日には石之室古墳(国史跡)熊本市南区城南町・宇賀岳古墳(県史跡)宇城市・大村横穴群(国史跡)人吉市の3カ所が公開されました。今回は地元から近い所だけ廻って見る事にしました。

古墳内部の装飾については高松塚古墳の壁画がカビによって大きな損傷を受けた事件以降装飾古墳も保存対策が施され春と秋の気候が安定した時期に年2回一般公開されるようになりました。

ここから2日目の宇賀岳古墳と石之室古墳の写真になります。

ここから日本最大の家形石棺といわれる石之室古墳です。

古墳の種類には、平面形が鍵穴形をした前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)、円形の円墳(えんぷん)、四角形の方墳(ほうふん)などが代表的ですが、崖に横穴を掘って人を埋葬する横穴墓(よこあなぼ)、木や石で作った棺に人を葬り、土盛りを持たない木棺墓(もっかんぼ)や石棺墓(せっかんぼ)などもあります。古墳の形や規模の違いには、当時の人々の上下関係が反映しています。巨大な前方後円墳にはクニを納めた王が、小さな円墳にはムラを支配する有力者が、それより低い身分の人々は墓さえ築くことが出来なかったに違いありません。古墳は沖縄と北海道をのぞく日本列島各地に築かれていますが、大形の古墳が集中する地域は現在の奈良県と大阪府であり、ここからは質量ともに豊かな副葬品が出土しています。このため、古墳時代の政治権力の中心地は奈良県を中心とした近畿地方にあったと考えられ、大和政権(やまとせいけん)または畿内政権(きないせいけん)と呼ばれています。この時代は、激動する東アジアの国際関係を背景に渡来人を受け入れながら、日本のクニづくりが進められたと考えられています。その象徴が、日本列島に展開する前方後円墳を頂点とする秩序だった社会なのです。

装飾古墳(そうしょくこふん)は、内部の壁や石棺に彫刻、線刻、彩色などの装飾が施された日本の古墳・横穴墓の総称。主に古墳時代の5世紀中頃~7世紀前半にかけて築かれた。幾何学的な文様や人物・鳥獣・武器などの具象的な図柄が描かれており、古代人の美意識や死生観などを知るうえで貴重な資料となっている。現在、全国で約800基が確認されており、うち500基あまりが九州の福岡県南部と熊本県に集中していて熊本県山鹿市のチブサン古墳などが有名である。

九州以外では山陰地方、関東北部から東北南部の太平洋側、相模湾周辺で多く見られるが、近畿地方では少数しか確認されていない。なお奈良県の高松塚古墳、キトラ古墳は壁画古墳と呼ばれ、装飾古墳とは系統が異なる。2012年には全国で4番目に大きい岡山市の造山古墳が装飾古墳であることが判明した。

中国で、古墳に壁画や装飾が現れるのは、後漢の時代からである。それが朝鮮半島北部の高句麗に伝わり、4~5世紀には最盛期を迎える。日本の古墳に装飾や彫刻が現れるのは5世紀からである。最初は九州中西部の有明海東岸に現れ、その後瀬戸内海、近畿、関東、東北に広がるのが7世紀頃と考えられている。全国装飾古墳の約 60%が九州に現存し、その約3分の2が熊本県にある。装飾古墳の分布の北限は、宮城県の川北横穴墓群等で、これより北では発見されていない。また関東・東北で装飾を持つ墳墓は、殆どが横穴墓である。

装飾古墳で描かれる文様には、幾何学文様として円文および同心円文、三角文および連続三角文、蕨手文、双脚輪状文、直弧文、菱形文、器材をかたどった文様として靭(ゆき)、鞆(とも)、盾、大刀、弓、翳(さしば)、動物・人間をかたどった文様には人物・舟・馬・鳥・家・花文などがあります。また、ヒキガエルや四神のように大陸文化の影響を受けて描かれた文様もあります。

九州に装飾古墳が築かれた要因は、百済・新羅に圧迫された加耶の滅亡といった6世紀の朝鮮半島情勢と無関係ではありません。この国際的緊張に呼応して、日本でも継体・欽明朝の動乱が勃発しますが、北・中部九州全体を巻き込んだ筑紫君磐井の乱はその頂点でした。継体大王に反旗を翻した磐井は鎮圧され、その象徴だった石人・石馬は打ち壊されますが、装飾古墳が分布する範囲は磐井の乱に関連する地域と符合します。装飾古墳は、独自性を発揮した北部・中部九州の古墳時代の文化の象徴なのかもしれません。

●石人・石馬(石製表飾品)

古墳時代中期以降、北九州地方を中心に用いられた、人・動物などをかたどった副葬品。噴墓の上や側面に置かれた。石人石獣との関連はなく、埴輪(はにわ)の一種とされる。

日本で古墳の外表に飾り立てた石造彫刻の総称。人物および馬形のほかに,甲冑,盾,靫(ゆき),大刀,壺,蓋(きぬがさ)などの器物および鶏をかたどったものがある。もっぱら阿蘇溶結凝灰岩を材料として作り,赤・青・白などの簡単な彩色をのこすものがある。分布は九州北半に集中し,福岡県に岩戸山古墳など3ヵ所,熊本県にチブサン古墳など9ヵ所,大分県に臼塚古墳など2ヵ所がある。ほかに鳥取県石馬ヶ谷(いしうまがたに)古墳にある石馬(角セン安山岩製)を,特例としてこのうちにふくめる。 九州北部の5世紀~6世紀の古墳では、石を彫り込んで人物、馬、武器、祭祀用具などをかたどったいわゆる“石人石馬”が出土することがあります。その種類が形象埴輪と種類が共通することから、埴輪を石にうつしたものと考えられています。石人石馬が種類・数ともに最も多いのは八女古墳群の岩戸山古墳です。 石人石馬の石材は阿蘇溶結凝灰岩です。この石は約9万年前、熊本県の阿蘇山が大爆発した時の火砕流が固まってできたものと言われています。

●磐井の乱

真偽は定かでないが『日本書紀』に基づいて、磐井の乱の経緯をたどるとおよそ次のとおりである。

527年(継体21)6月3日、ヤマト王権の近江毛野は6万人の兵を率いて、新羅に奪われた南加羅・喙己呑を回復するため、任那へ向かって出発した(いずれも朝鮮半島南部の諸国)。この計画を知った新羅は、筑紫(九州地方北部)の有力者であった磐井(日本書紀では筑紫国造磐井)へ贈賄し、ヤマト王権軍の妨害を要請した。

磐井は挙兵し、火の国(肥前国・肥後国)と豊の国(豊前国・豊後国)を制圧するとともに、倭国と朝鮮半島とを結ぶ海路を封鎖して朝鮮半島諸国からの朝貢船を誘い込み、近江毛野軍の進軍をはばんで交戦した。このとき磐井は近江毛野に「お前とは同じ釜の飯を食った仲だ。お前などの指示には従わない。」と言ったとされている。ヤマト王権では平定軍の派遣について協議し、継体天皇が大伴金村・物部麁鹿火・許勢男人らに将軍の人選を諮問したところ、物部麁鹿火が推挙され、同年8月1日、麁鹿火が将軍に任命された。

528年11月11日、磐井軍と麁鹿火率いるヤマト王権軍が、筑紫三井郡(現福岡県小郡市・三井郡付近)にて交戦し、激しい戦闘の結果、磐井軍は敗北した。日本書紀によると、このとき磐井は物部麁鹿火に斬られたとされているが、『筑後国風土記』逸文には、磐井が豊前の上膳県へ逃亡し、その山中で死んだ(ただしヤマト王権軍はその跡を見失った)と記されている。

古墳内部の装飾については高松塚古墳の壁画がカビによって大きな損傷を受けた事件以降装飾古墳も保存対策が施され春と秋の気候が安定した時期に年2回一般公開されるようになりました。

ここから2日目の宇賀岳古墳と石之室古墳の写真になります。

ここから日本最大の家形石棺といわれる石之室古墳です。

古墳の種類には、平面形が鍵穴形をした前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)、円形の円墳(えんぷん)、四角形の方墳(ほうふん)などが代表的ですが、崖に横穴を掘って人を埋葬する横穴墓(よこあなぼ)、木や石で作った棺に人を葬り、土盛りを持たない木棺墓(もっかんぼ)や石棺墓(せっかんぼ)などもあります。古墳の形や規模の違いには、当時の人々の上下関係が反映しています。巨大な前方後円墳にはクニを納めた王が、小さな円墳にはムラを支配する有力者が、それより低い身分の人々は墓さえ築くことが出来なかったに違いありません。古墳は沖縄と北海道をのぞく日本列島各地に築かれていますが、大形の古墳が集中する地域は現在の奈良県と大阪府であり、ここからは質量ともに豊かな副葬品が出土しています。このため、古墳時代の政治権力の中心地は奈良県を中心とした近畿地方にあったと考えられ、大和政権(やまとせいけん)または畿内政権(きないせいけん)と呼ばれています。この時代は、激動する東アジアの国際関係を背景に渡来人を受け入れながら、日本のクニづくりが進められたと考えられています。その象徴が、日本列島に展開する前方後円墳を頂点とする秩序だった社会なのです。

装飾古墳(そうしょくこふん)は、内部の壁や石棺に彫刻、線刻、彩色などの装飾が施された日本の古墳・横穴墓の総称。主に古墳時代の5世紀中頃~7世紀前半にかけて築かれた。幾何学的な文様や人物・鳥獣・武器などの具象的な図柄が描かれており、古代人の美意識や死生観などを知るうえで貴重な資料となっている。現在、全国で約800基が確認されており、うち500基あまりが九州の福岡県南部と熊本県に集中していて熊本県山鹿市のチブサン古墳などが有名である。

九州以外では山陰地方、関東北部から東北南部の太平洋側、相模湾周辺で多く見られるが、近畿地方では少数しか確認されていない。なお奈良県の高松塚古墳、キトラ古墳は壁画古墳と呼ばれ、装飾古墳とは系統が異なる。2012年には全国で4番目に大きい岡山市の造山古墳が装飾古墳であることが判明した。

中国で、古墳に壁画や装飾が現れるのは、後漢の時代からである。それが朝鮮半島北部の高句麗に伝わり、4~5世紀には最盛期を迎える。日本の古墳に装飾や彫刻が現れるのは5世紀からである。最初は九州中西部の有明海東岸に現れ、その後瀬戸内海、近畿、関東、東北に広がるのが7世紀頃と考えられている。全国装飾古墳の約 60%が九州に現存し、その約3分の2が熊本県にある。装飾古墳の分布の北限は、宮城県の川北横穴墓群等で、これより北では発見されていない。また関東・東北で装飾を持つ墳墓は、殆どが横穴墓である。

装飾古墳で描かれる文様には、幾何学文様として円文および同心円文、三角文および連続三角文、蕨手文、双脚輪状文、直弧文、菱形文、器材をかたどった文様として靭(ゆき)、鞆(とも)、盾、大刀、弓、翳(さしば)、動物・人間をかたどった文様には人物・舟・馬・鳥・家・花文などがあります。また、ヒキガエルや四神のように大陸文化の影響を受けて描かれた文様もあります。

九州に装飾古墳が築かれた要因は、百済・新羅に圧迫された加耶の滅亡といった6世紀の朝鮮半島情勢と無関係ではありません。この国際的緊張に呼応して、日本でも継体・欽明朝の動乱が勃発しますが、北・中部九州全体を巻き込んだ筑紫君磐井の乱はその頂点でした。継体大王に反旗を翻した磐井は鎮圧され、その象徴だった石人・石馬は打ち壊されますが、装飾古墳が分布する範囲は磐井の乱に関連する地域と符合します。装飾古墳は、独自性を発揮した北部・中部九州の古墳時代の文化の象徴なのかもしれません。

●石人・石馬(石製表飾品)

古墳時代中期以降、北九州地方を中心に用いられた、人・動物などをかたどった副葬品。噴墓の上や側面に置かれた。石人石獣との関連はなく、埴輪(はにわ)の一種とされる。

日本で古墳の外表に飾り立てた石造彫刻の総称。人物および馬形のほかに,甲冑,盾,靫(ゆき),大刀,壺,蓋(きぬがさ)などの器物および鶏をかたどったものがある。もっぱら阿蘇溶結凝灰岩を材料として作り,赤・青・白などの簡単な彩色をのこすものがある。分布は九州北半に集中し,福岡県に岩戸山古墳など3ヵ所,熊本県にチブサン古墳など9ヵ所,大分県に臼塚古墳など2ヵ所がある。ほかに鳥取県石馬ヶ谷(いしうまがたに)古墳にある石馬(角セン安山岩製)を,特例としてこのうちにふくめる。 九州北部の5世紀~6世紀の古墳では、石を彫り込んで人物、馬、武器、祭祀用具などをかたどったいわゆる“石人石馬”が出土することがあります。その種類が形象埴輪と種類が共通することから、埴輪を石にうつしたものと考えられています。石人石馬が種類・数ともに最も多いのは八女古墳群の岩戸山古墳です。 石人石馬の石材は阿蘇溶結凝灰岩です。この石は約9万年前、熊本県の阿蘇山が大爆発した時の火砕流が固まってできたものと言われています。

●磐井の乱

真偽は定かでないが『日本書紀』に基づいて、磐井の乱の経緯をたどるとおよそ次のとおりである。

527年(継体21)6月3日、ヤマト王権の近江毛野は6万人の兵を率いて、新羅に奪われた南加羅・喙己呑を回復するため、任那へ向かって出発した(いずれも朝鮮半島南部の諸国)。この計画を知った新羅は、筑紫(九州地方北部)の有力者であった磐井(日本書紀では筑紫国造磐井)へ贈賄し、ヤマト王権軍の妨害を要請した。

磐井は挙兵し、火の国(肥前国・肥後国)と豊の国(豊前国・豊後国)を制圧するとともに、倭国と朝鮮半島とを結ぶ海路を封鎖して朝鮮半島諸国からの朝貢船を誘い込み、近江毛野軍の進軍をはばんで交戦した。このとき磐井は近江毛野に「お前とは同じ釜の飯を食った仲だ。お前などの指示には従わない。」と言ったとされている。ヤマト王権では平定軍の派遣について協議し、継体天皇が大伴金村・物部麁鹿火・許勢男人らに将軍の人選を諮問したところ、物部麁鹿火が推挙され、同年8月1日、麁鹿火が将軍に任命された。

528年11月11日、磐井軍と麁鹿火率いるヤマト王権軍が、筑紫三井郡(現福岡県小郡市・三井郡付近)にて交戦し、激しい戦闘の結果、磐井軍は敗北した。日本書紀によると、このとき磐井は物部麁鹿火に斬られたとされているが、『筑後国風土記』逸文には、磐井が豊前の上膳県へ逃亡し、その山中で死んだ(ただしヤマト王権軍はその跡を見失った)と記されている。

日本人は何故さくらが好きなんだろう? 3月20日に開花宣言をした熊本、八代ではもう(3/25)5~6分咲きです。

花見は奈良時代の貴族の行事が起源だといわれる。奈良時代には中国から伝来したばかりの梅が鑑賞されていたが、平安時代に桜に代わってきた。それは歌にも現れており、『万葉集』には桜を詠んだ歌が40首、梅を詠んだ歌が100首程度みられるが、10世紀初期の『古今和歌集』ではその数が逆転している。「花」が桜の別称として使われるのもこの頃からである。

花見には団子がつきものといわれている。「花見団子」などともいい、庶民の花見の供として江戸時代から定番となっており、桜色(薄い赤色)・白色・緑色などの色で華やかな色彩を付ける。この3色の組み合わせが一般的で桜色は桜を表して春の息吹を、白は雪で冬の名残を、緑はヨモギで夏への予兆を表現している。

御先祖様の供養は終わりましたか? 彼岸に付いてのおさらいです。

■春のお彼岸は3月18日~24日までの7日間になります。

※ちなみに秋のお彼岸は9月20日~26日までの7日間となります。

お彼岸は、古くは皇室の先祖供養祭で昔は(1947年まで)は、祭日だったそうですよ^^

[お彼岸の日程と呼び方について]

■春分の日&秋分の日 ~この日を中日(ちゅうにち)と呼んでいます。

■お彼岸の初日 ~この日を「入り・彼岸の入り」と呼びます。

■終わりの日 ~この日を「彼岸明け』と呼んで最後の日となります。

お彼岸は、以上のように「春分の日」「秋分の日」を中日として前後7日間です。

お盆のように特別な準備やお飾りは必要ないですが、基本は家族揃ってのお墓参りですね。

「国民祝日に関する法律」を見ますと、春分の日は「自然を讃え、生物を慈しむ」とあり、

秋分の日には「先祖を敬い、亡くなった人を忍ぶ」とあります。

お彼岸の期間中ならいつでも良いのですが、お墓参りは、やはり中日にお参りされる方が一番多いと言われます。

お彼岸の期間には、春・秋共に先祖供養が行われれますが、

春のお彼岸は単に「お彼岸」と言い、秋の場合には「秋彼岸」と呼んでいます。

■春のお彼岸は3月18日~24日までの7日間になります。

※ちなみに秋のお彼岸は9月20日~26日までの7日間となります。

お彼岸は、古くは皇室の先祖供養祭で昔は(1947年まで)は、祭日だったそうですよ^^

[お彼岸の日程と呼び方について]

■春分の日&秋分の日 ~この日を中日(ちゅうにち)と呼んでいます。

■お彼岸の初日 ~この日を「入り・彼岸の入り」と呼びます。

■終わりの日 ~この日を「彼岸明け』と呼んで最後の日となります。

お彼岸は、以上のように「春分の日」「秋分の日」を中日として前後7日間です。

お盆のように特別な準備やお飾りは必要ないですが、基本は家族揃ってのお墓参りですね。

「国民祝日に関する法律」を見ますと、春分の日は「自然を讃え、生物を慈しむ」とあり、

秋分の日には「先祖を敬い、亡くなった人を忍ぶ」とあります。

お彼岸の期間中ならいつでも良いのですが、お墓参りは、やはり中日にお参りされる方が一番多いと言われます。

お彼岸の期間には、春・秋共に先祖供養が行われれますが、

春のお彼岸は単に「お彼岸」と言い、秋の場合には「秋彼岸」と呼んでいます。

春分(しゅんぶん)は、二十四節気の第4。昼と夜の長さが等しくなる。3月21日ごろ。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の清明前日までである。

日本ではこの日は国民の祝日の「春分の日」となる。春分の日は、国立天文台の算出する定気法による春分日を基にして閣議決定され、前年2月1日に暦要項として官報で告示される。天文学に基づいて年ごとに決定される国家の祝日は世界的にみても珍しい。

また、この日をはさんで前後7日間が春の彼岸である。『暦便覧』に「日天の中を行て昼夜等分の時なり」と記されているとおり、春分では昼夜の長さがほぼ同じになる。しかし、実際には、昼の方が夜よりも長い。日本付近では、年により差があり、平均すれば昼が夜よりも約14分長い。

春分の日の食べ物といったら「ぼたもち」ですが何故?。

詳しくは春分の日に食べなければいけないものというものではないようです。多くの人がこの日に食べるものとしてぼた餅を上げているのは春のお彼岸の日にご先祖様にお供えするものがぼた餅で、お供えした時に合わせて家族も食していたため、この日に食べる文化が根付いていったようです。

ぼた餅のと似ている食べ物としておはぎがありますが、実は食べる部分に関してはまったく同じものです。

この呼び名の違いはその季節に咲く花によって名前が決まっています。

●春の彼岸のころの花 「牡丹(ぼたん)の花」

●秋の彼岸のころの花 「萩(はぎ)の花」

ぼた餅をお彼岸にお供えするのはなぜ?

春分の日に食べるものにぼた餅が選ばれたのに食べ物にまつわる由来が大きくかかわっています。

ぼた餅に使われる小豆は朱色をしています。その色がもつ力にあやかって江戸時代のころより伝わっている風習のようです。

朱色には邪気を払う力があると言われていて、お彼岸に達するこの期間に邪気をはらい、ご先祖様が極楽浄土へ近づきやすくなるようにお供えものとしてつかわれているようです。

熊本市の桜が昨日(3/19)開花したとの報道がありました。実は八代でも昨日桜は開花していました。八代駅から三楽の方に続いている緑の回廊、三楽の突き当り左側に2本の枝垂桜があります。その2本の桜が開き、右側中央部の桜、蕾が開きそうでした。

3月19日の写真です。20日今日緑の回廊を歩いたらそこらじゅうの桜の木に花がついていました。3月末はこの散歩道は桜の見ごろになり歩く人の数も多くなるでしょう。

3月19日の写真です。20日今日緑の回廊を歩いたらそこらじゅうの桜の木に花がついていました。3月末はこの散歩道は桜の見ごろになり歩く人の数も多くなるでしょう。

お彼岸とは・・・

「彼岸」はサンスクリット語の「波羅密多」から来たものといわれ、煩悩と迷いの世界である【此岸(しがん)】にある者が、「六波羅蜜」(ろくはらみつ)の修行をする事で「悟りの世界」すなわち【「彼岸」(ひがん)】の境地へ到達することが出来るというものです。

「彼岸」という言葉は、正しくは「到彼岸(とうひがん)」と言い、その略称で「彼の岸」と書き、向こう岸を意味します。 古代インドより使われている言葉のひとつサンスクリット語の「パーラミター(波羅蜜多)」が語源で、文字通り向こう岸に到達するという意味です。

この向こう岸には更に深い意味があり、仏教では煩悩を解脱した「悟りの境地」の事で、つまりは極楽浄土を指しています。

逆に現世の人間界では、迷いや苦悩・煩悩に悩んでいる日々を、こちら側の岸「此岸(しがん)」と言います。 向こう岸とこちら側は、大きな河が流れており、煩悩の力で渡る人を押し流そうとします。 この岸を渡りきるには仏教の「六波羅蜜」の教えを守る事が良いとされています。

本当の幸福を得るための六つの条件六波羅蜜

布施 ふせ・・ ほどこす

持戒 じかい・・ つつしむ

忍辱 にんにく・・ しのぶ

精進 しょうじん・・ はげむ

禅定 ぜんじょう・・ 心身を静める

智慧 ちえ・・ 学ぶ

太陽が真東から上がって、真西に沈み昼と夜の長さが同じになる春分の日と秋分の日を挟んだ前後3日の計7日間を「彼岸」と呼び、この期間に仏様の供養をする事で極楽浄土へ行くことが出来ると考えられていたのです。

お彼岸の期間

春彼岸 : 毎年3月の春分の日をはさんで前後3日合計7日間

秋彼岸 : 毎年9月の秋分の日をはさんで前後3日合計7日間

*** 2014年春のお彼岸の日程 ***

彼岸入り:3月18日

お中日 :3月21日(春分の日)

彼岸明け:3月24日

それぞれの初日を「彼岸の入り」、終日を「彼岸のあけ」といい、

春分の日・秋分の日を「お中日」といいます。

彼岸会について・・・

彼岸会法要は日本独自のものであり、現在では彼岸の仏事は浄土思想に結びつけて説明される場合が多くみられる。

浄土思想で信じられている極楽浄土(阿弥陀如来が治める浄土の一種)は西方の遙か彼方にあると考えられている(西方浄土ともいう)。

春分と秋分は、太陽が真東から昇り、真西に沈むので、西方に沈む太陽を礼拝し、遙か彼方の極楽浄土に思いをはせたのが彼岸の始まりである。

もとはシルクロードを経て伝わった、生を終えた後の世界を願う考え方に基づいている。心に極楽浄土を思い描き浄土に生まれ変われることを願ったもの(念仏)と理解されているようだ

806年(大同元年)、日本で初めて彼岸会が行われた。このとき崇道天皇(早良親王)のために諸国の国分寺の僧に命じて「七日金剛般若経を読まわしむ」と『日本後紀』に記述されている。

1/30の読売新聞に「卑弥呼の鏡」 魔鏡だった・・京都国立博物館の村上隆が卑弥呼の鏡とも言われる三角縁神獣鏡ガ「魔鏡」の特性を持つ事がわかったとの記事を発表しました。

歴史は本当に分かりにくい、大和政権一つを取ってみても色々な先生方のお互い相容れない学説の部分があり、私達素人にとっては非常にわかりにくい歴史解釈上の問題を含んでいます。もう少しわかり易く出来ないのかな? それぞれが好きな事を言っている様に思えるのだけれど・・。

■倭~大和

現在我々が邪馬台國と称しているのは426年に編纂された後漢書に「大倭王は邪馬臺國にいる」という記載があることに起因しています。魏志倭人伝には「邪馬壹國」と記載されているのです。

「邪馬壹国」の所在地をめぐる論争は江戸時代から始まり現在も決着していません。 魏志倭人伝の記載は内容が不明確な点が多々あり、九州説や近畿説のみならず、我が国の様々なところに邪馬壹国の比定地が存在します。

「倭」という語が現れる最古の文献は、紀元前6世紀頃作られた『山海経』という書物の中だそうである。

これ以来中国,朝鮮の史書にたびたび「倭」という文字が現れるが、必ずしも日本列島を指しているとは思えない部分がある。明らかに日本についての記述と思われるもので最古のものは、「前漢書」「後漢書」である。それによれば、紀元前後の日本は百余りの国に分かれていて朝鮮にあった楽浪郡と交流があったとか、西暦57年に日本の奴国が光武帝に貢物をして金印を貰ったなどと書かれている。

しかしこれらは、いずれも日本についての断片的な記事であり、まとめて日本について記述した最初の文献は、周知の如く「魏志倭人伝」(「三国志」の魏書東夷伝にある、倭人条という一文)という事になる。約二千文字で、3世紀前半の日本の状態が記録されている。

ここに「邪馬台国」「卑弥呼」という語が出現する。そして「狗奴国」という国名も出現し、伊都国と並んで魏志倭人伝では重要な国である。それは、「邪馬台国の南にある」という記述と、「元から卑弥呼と仲が悪く戦争状態であった」と書かれているからだ。

「倭人は帯方郡(今のソウル付近)の東南にあたる大海の中にあり、山島が集まって国やムラを構成している。

(略)

女王国より北の方角についてはその戸数・道里は記載できるが、その他の周辺の國は遠くて交渉が無く、詳細は不明である。次に斯馬国があり、次に已百支国あり、次に伊邪国あり、次に都支国あり、次に弥奴国あり、次に好古都国あり、次に不呼国あり、次に姐奴国あり、次に対蘇国あり、次に蘇奴国あり、次に呼邑国あり、次に華奴蘇奴国あり、次に鬼国あり、次に為吾国あり、次に鬼奴国あり、次に邪馬国あり、次に躬臣国あり、次に巴利国あり、次に支惟国あり、次に烏奴国あり、次に奴国あり。これが女王の(権力の)尽きる所である。

その南に狗奴国があり、男子の王がいる。その長官は狗古智卑狗であり、(この國は)女王國に隷属していない。

(略)

その六年(245年)、倭の難升米が黄幢 (こうどう)を賜わり、 (帯方)郡経由で仮授した。その八年(247年)、太守王[斤頁]が到着した。倭の女王卑弥呼は、もとから狗奴国の男王卑弥弓呼(ひみここ)とうまくいってなかった。倭は、載斯烏越等を派遣して帯方郡を訪問し、戦争状態の様子を報告した。(魏は、)塞曹掾史(さ政等を派遣して、詔書・黄幢を齎(もたら)し、難升米に授け、檄文を為(つく)って戦いを激励した。

(告喩す)

卑弥呼以て死す。大きな冢(ちょう:つか)を作った。直径百余歩で、徇葬する者は奴婢百余人。程なく男王を擁立したが、国中の混乱は治まらなかった。戦いは続き千余人が死んだ。そこで卑弥呼の宗女(一族の意味か?)壹与(いよ)年十三才を擁立して女王となし、国中が遂に治まった。政等は、檄文を以て壹与を激励した。壹与は、倭の大夫率善中郎掖邪狗等二十人を派遣して、政等が(魏へ)還るのを見送らせた。そして、臺(魏都洛陽の中央官庁)に詣でて、男女生口三十人を献上し、白珠五千孔・ 青大勾珠二枚・異文雑錦二十匹を献上した。」

■ 狗奴国の所在地

「狗奴国」、読み方は通常は「くなこく」と言う。女王の境界の尽きた其の南にあり、男子が王である、とする。

そして官名として『狗古智卑狗』(きくちひこ、或いはくこちひこ)がおり、女王に属していないと記述されている。更に正始八年卑弥呼、狗奴国の男王『卑弥弓呼』(ひみここ)と和せず、戦争状態にある事を(魏に)報告し、激励のための詔書等をもらっている。

記述としては以上であり、これの文章から狗奴国の所在は、「邪馬台国」の南と言う位置付けと、発音から熊本県菊池地方、和歌山県熊野地方等が候補地として挙げられている。九州説、大和説のいずれに立つかによって「狗奴国」の所在地も大きく異なってくるのは言うまでもないが、この「倭人伝」の記述から、狗奴国の所在地を割り出すのは無理である。

邪馬台国九州説では、概ね狗奴国の比定地は現在の熊本県という説が根強い。『狗古智卑狗』という語から菊池川流域に求める説と、音韻によって狗奴国をクマと読み、「狗名=クマ=熊」即ち、熊本、球磨、熊襲に比定する説などがある。必然的に「邪馬台国」は熊本県北部もしくは福岡県、或いは佐賀県の一部、大分県の一部、という辺りになる。

反して大和説では狗奴国の比定地は数多い。先述の和歌山県熊野地方から、尾張・東海地方を中心とした勢力説まで幅広い。変わったところでは狗奴国=出雲説もあるようだ。又、後漢書にある「自女王國東度海千餘里至拘奴國、雖皆倭種、而不屬女王」と言う一文を読んで、北九州から海を度(渡)った四国だと言う説や、瀬戸内海沿岸だというような意見を言う人もいるが、後漢書では女王国の南を「自女王國南四千餘里至朱儒國」としている。「魏略」には「女王之南、又有狗奴國、女男子爲王、其官曰拘右智卑狗、不屬王女也」となっている。

■狗奴国の状況

この国の北に邪馬台国が存在したことは明白であり、狗奴国が卑弥呼に服属しておらず、正始八年頃には互いに攻撃し合う状況にあったこともわかる。政治的には女王国連合と対峙している王国で、「男王卑彌弓呼素不和」とあるので、ヒミココ或いはヒミクコという名の男王と以前から対立(素不和:もとより和せず。)していた。

なぜ、女王国と狗奴国とは前から不仲であったのか?

一番簡単な理由は、「民族」或いは「部族」の違いに起因するものとの考えだろう。渡来して来た民族間で、或いは土着の純日本人部族との間で、居住地と定めた土地が隣接していた事によるいざかいである。

渡来してきた民族の末裔である「卑弥呼」とそれを中心とした「女王国連合国家」の勢力と、土着の日本人民族(或いは渡来人と融合した)狗奴国を中心とした勢力との対立という図式も考えられる。或いは狗奴国自身も遥かな縄文時代のどこかでやはり渡来してきた民族なのかも知れない。南九州へは、太平洋諸島の南方人の渡来が続いていたと思われるし、かれらは九州の原住民との間に長い期間に渡って混血・融合を繰り返して、言わば「南九州連合国家」の原型が出来上がっていた可能性も否定しきれない。

最近の日本人血液型の研究によると、日本列島に初めて太平洋諸島の民族【O型】が渡来し、そこに北方系の民族【B型】が朝鮮を経て渡来して、さらに他の渡来系【A型】があると言われる。又DNA研究の成果では、現代の韓国人に一番近いDNAを持っている人達が住む地域は、圧倒的に近畿地方で、中国地方、四国地方に少し、そして北九州と中九州にごく僅か、という結果になっていて、南九州には殆ど存在しないとされている。

不仲の別の理由として「国家間対立」がある。邪馬台国は大帯郡を通じ「魏」と交渉を持っていたが、対立する「呉」は狗奴国と通じており、直接狗奴国を援助していたという説だ。諸国が乱れ、未だ統一に至っていなかった混乱期に、倭国で「魏」と「呉」の代理戦争が行われていたというものである。

しかし「三国志」の「呉書」によれば、遼東の公孫淵が敗北した後、呉は東方から撤退する。邪馬台国と狗奴国の戦いが行われていた頃の呉は、孫権の後継をめぐって権力闘争が激化し、やがて混乱の中で孫権も死亡する。とても狗奴国を支援している余裕などなかったに違いない。もし「呉」と狗奴国の同盟関係があったとしたら、倭人伝はもっと違う表現になっていたのではないだろうか。

■卑弥呼(ひみこ)

生没年不詳。「ひめこ」とも読める。『魏志倭人伝』(ぎしわじんでん)にみえる弥生(やよい)文化後期の倭の女王。2世紀後半(後漢(ごかん)の桓(かん)帝・霊(れい)帝の時代)に起きた倭の大乱は、倭国内の小国群が邪馬台(やまたい)国の一女子卑弥呼を倭の女王に「共立」することによって鎮まった。卑弥呼は神の妻として「鬼道」に長じ、結婚せず、シャーマン的王として人々を臣服せしめた。倭王になって以来、神に仕えるために宮殿にこもり、人々の前に姿をみせなかったという。彼女に飲食を給し、辞を伝えるのは1人の男子だけであり、一方においては婢(ひ)1000人が侍するというように神秘的ベールに包まれていた。卑弥呼には男弟があり、卑弥呼の意(神の託宣)に従い政治的・軍事的政務を担当したという。卑弥呼は239年(景初3)に難升米(なんしょうまい)らを帯方(たいほう)郡、そして洛陽(らくよう)に派遣し、生口(せいこう)・斑布(はんぷ)を献上して魏に朝貢した。魏は卑弥呼を「親魏倭王」に任命し、金印紫綬(しじゅ)を賜与した。

243年(正始4)には伊声耆(いせいき)・掖邪狗(えきやく)らを朝貢させたが、その後、南に位置する男王・卑弥弓呼(ひみきゅうこ)を擁する狗奴(くな(ぬ))国との戦争に突入した。卑弥呼は247年、魏に載斯烏越(さいしうえつ)を派遣し、その戦況を報告せしめている。魏は卑弥呼の要請にこたえたのか国境警備官の張政(ちょうせい)を介して詔書・黄幢(こうどう)を倭にもたらしたという。卑弥呼はその前後に死んだらしく、その墳墓は径100余歩(約120メートル)を数え、奴婢100余人が殉葬された。その後、男王がたったが、国中が従わず、卑弥呼の一族の女で年13の壹与(いよ)が擁立されて内乱は終息した。卑弥呼に関しては記紀のどの人物に比定されるかが問題とされており、邪馬台国の位置論争とのかかわりのなかで、天照大神(あまてらすおおみかみ)、神功(じんぐう)皇后、倭姫命(やまとひめのみこと)、倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)命が候補にあがっている。その倭の女王卑弥呼が皇室系譜に当然入るべきという先入観は学問的とはいえない。卑弥呼は「だれか」よりも「いかなる人物か」を政治・外交・社会・宗教など多面的側面から明確にすることが肝要である。

[ 執筆者:関 和彦 ]

■生口

生口(せいこう)は、弥生時代の日本(当時は倭)における捕虜または奴隷とされている。

107年(後漢永初元年)に当時の倭国王帥升らが後漢の安帝へ生口160人を献じている(『後漢書』)。その後、倭王卑弥呼も239年(魏景初2年)に魏明帝へ男生口4人、女生口6人を、243年(魏正始4年)に魏少帝へ生口を献じ、その後継者の台与も248年に生口30人を魏へ献じている(『魏志倭人伝』)。

生口は元来、捕虜を意味する語であるため、捕虜を起源とする奴隷的身分であると考えられている。時代的に献上物が豊富ではなく、そのため生口を送ったと見る向きもある。ただし異論も多く、捕虜と関係ない奴隷とする説や、あえて中国へ献上されていることから、単なる捕虜・奴隷ではなく、何らかの技能を持った者とする説もある。さらに中国への留学生とする説もあった。魏志倭人伝の記述から、弥生時代後期に奴婢という奴隷階層がいたことが判っている。生口が奴婢と全く別の存在なのか、重複するのかは論が分かれている。

生口は倭国だけのものではなく、例えば高句麗の広開土王碑に、396年、百済が高句麗に大敗したため生口を高句麗へ献じたことが見える。また高麗史(高麗史 十六 世家巻第二十八 忠烈王一 忠烈王元年(1274年))によれば、文永の役(1274年)で高麗に帰還した金方慶らは、日本人の子女を捕虜とし、高麗王と妃に生口として献上している。(侍中金方慶等還師、忽敦以所俘童男女二百人献王及公主)

■やまと‐せいけん【大‐和政権】

大和および河内(かわち)を中心とする諸豪族の連合政権。大王(おおきみ)とよばれる首長を盟主に、畿内地方から4世紀中ごろには西日本を統一し、4世紀末には朝鮮に進出。種々の技術を持つ渡来人を登用し、5世紀末から6世紀ごろには部民制・氏姓制度による支配機構が成立し、国・県(あがた)による地方統治組織が整えられ、大化の改新を経て律令国家へとつながっていった。大和朝廷。大和王権。

ヤマト王権(ヤマトおうけん)とは、3世紀から始まる古墳時代に「王」「大王」(おおきみ)などと呼称された倭国の王を中心として、いくつかの有力氏族が連合して成立した政治権力、政治組織である。大和朝廷(やまとちょうてい)とも呼ばれ、この呼称が広く認知されているが、近年は「ヤマト王権」「大和王権」「倭王権」「ヤマト政権」「大和政権」などへの語の転換が進んでいる(詳細は「名称について」の節を参照)。

ヤマト王権の語彙は「奈良盆地などの近畿地方中央部を念頭にした王権力」の意であるが、一方では「地域国家」と称せられる日本列島各地の多様な権力の存在を重視すべきとの見解がある。また、かつて広く用いられてきた「大和朝廷」の語は現在でも小学校・中学校の学習指導要領で用いられているが、名称をめぐっては「大和」の表記や「朝廷」の定義と成立時期をめぐって学界のなかでも見解が分かれている

1970年代前半ころまでは、4世紀ころから6世紀ころにかけての時代区分として「大和時代」が広く用いられ、その時期に日本列島の主要部を支配した政治勢力として「大和朝廷」の名称が用いられていた。しかし1970年代以降、重大な古墳の発見や発掘調査が相次ぎ、理化学的年代測定や年輪年代測定の方法が確立し、その精度が向上したこともあいまって古墳の編年研究がいちじるく進捗し、「大和時代」という時代を設定することは必ずしも適切ではないと考えられるようになり、かわって「古墳時代」の名称が一般的となった。

古墳研究は文献史学との提携が一般的となって、古墳時代の政治組織にもおよび、それに応じて古墳時代の政権について「ヤマト王権」や「大和政権」等の用語が使用され始めた。1980年代以降は、「大和政権」、「ヤマト政権」、それが王権であることを重視して「ヤマト王権」、「大和王権」、あるいは東アジア世界とのかかわりを重視して「倭国政権」、「倭王権」等さまざまな表記がなされるようになっている。しかし、引き続き「大和朝廷」も研究者によって使用されている。これは、「大和(ヤマト)」と「朝廷」という言葉の使用について、学界でさまざまな見解が並立していることを反映している。

「大和(ヤマト)」をめぐっては、8世紀前半完成の『古事記』や『日本書紀』では「大和」の漢字表記はなされておらず、8世紀中ごろに施行された養老令から、広く「大和」表記がなされるようになったことから、少なくとも初期の政治勢力を指す言葉として「大和」を使用することは適切ではないという見解がある。ただし、武光誠のように3世紀末から「大和」を使用する研究者もいる。

■「大和(ヤマト)」はまた、

1.国号「日本(倭)」の訓読(すなわち、古代の日本国家全体)

2.令制国としての「大和」(上述)

3.奈良盆地東南部の三輪山麓一帯(すなわち令制大和国のうちの磯城郡・十市郡)

の広狭三様の意味をもっており、最も狭い3.のヤマトこそ、出現期古墳が集中する地域であり、王権の政権中枢が存在した地と考えられるところから、むしろ、令制大和国(2.)をただちに連想する「大和」表記よりも、3.を含意することが明白な「ヤマト」の方がより適切ではないかと考えられるようになった。

白石太一郎はさらに、奈良盆地・京都盆地から大阪平野にかけて、北の淀川水系と南の大和川水系では古墳のあり方が大きく相違していることに着目し、「ヤマト」はむしろ大和川水系の地域、すなわち後代の大和と河内(和泉ふくむ)を合わせた地域である、としている。すなわち、白石によれば、1.~3.に加えて、大和川水系(大和と河内)という意味も包括的に扱えるのでカタカナ表記の「ヤマト」を用いるということである。

いっぽう関和彦は、「大和」表記は8世紀からであり、それ以前は「倭」「大倭」と表記されていたので、4,5世紀の政権を表現するのは倭王権、大倭王権が適切であるが、両者の表記の混乱を防ぐため「ヤマト」表記が妥当だとしている。 一方、上述の武光のように「大和」表記を使用する研究者もいる。

武光によれば、古代人は三輪山の麓一帯を「大和(やまと)」と呼び、これは奈良盆地の「飛鳥」や「斑鳩」といったほかの地域と区別された呼称で、今日のように奈良県全体を「大和」と呼ぶ用語法は7世紀にならないと出現しなかったとする。纒向遺跡を「大和朝廷」発祥の地と考える武光は、纒向一帯を「古代都市『大和』」と呼んでいる。

「朝廷」の語については、天子が朝政などの政務や朝儀と総称される儀式をおこなう政庁が原義であり、転じて、天子を中心とする官僚組織をともなった中央集権的な政府および政権を意味するところから、君主号として「天子」もしくは「天皇」号が成立せず、また諸官制の整わない状況において「朝廷」の用語を用いるのは不適切であるという指摘がある。たとえば関和彦は、「朝廷」を「天皇の政治の場」と定義し、4世紀・5世紀の政権を「大和朝廷」と呼ぶことは不適切であると主張し、鬼頭清明もまた、一般向け書物のなかで磐井の乱当時の近畿には複数の王朝が併立することも考えられ、また、継体朝以前は「天皇家の直接的祖先にあたる大和朝廷と無関係の場合も考えられる」として、「大和朝廷」の語は継体天皇以後の6世紀からに限って用いるべきと説明している。

古代史学者の山尾幸久は、「ヤマト王権」について、「4,5世紀の近畿中枢地に成立した王の権力組織を指し、『古事記』『日本書紀』の天皇系譜ではほぼ崇神から雄略までに相当すると見られている」と説明している。

山尾はまた別書で「王権」を、「王の臣僚として結集した特権集団の共同組織」が「王への従属者群の支配を分掌し、王を頂点の権威とした種族」の「序列的統合の中心であろうとする権力の組織体」と定義し、それは「古墳時代にはっきり現れた」としている。いっぽう、白石太一郎は、「ヤマトの政治勢力を中心に形成された北と南をのぞく日本列島各地の政治勢力の連合体」「広域の政治連合」を「ヤマト政権」と呼称し、「畿内の首長連合の盟主であり、また日本列島各地の政治勢力の連合体であったヤマト政権の盟主でもあった畿内の王権」を「ヤマト王権」と呼称して、両者を区別している。

また、山尾によれば、

190年代-260年代 王権の胎動期。

270年頃-370年頃 初期王権時代。

370年頃-490年頃 王権の完成時代。続いて王権による種族の統合(490年代から)、さらに初期国家の建設(530年頃から)

という時代区分をおこなっている。

この用語は、1962年(昭和37年)に石母田正が『岩波講座日本歴史』のなかで使用して以来、古墳時代の政治権力・政治組織の意味で広く使用され、時代区分の概念としても用いられているが、必ずしも厳密に規定されているとはいえず、語の使用についての共通認識があるとはいえない。

『魏志』倭人伝は、3世紀前半に邪馬台国に卑弥呼があらわれ、国ぐに(ここで云う国とは、中国語の国邑、すなわち囲われた町のことであろう)は卑弥呼を「共立」して倭の女王とし、それによって争乱はおさまって30国ほどの小国連合が生まれた、とし、「親魏倭王」印を授与したことを記している。邪馬台国には、大人と下戸の身分差や刑罰、租税の制もあり、九州北部にあったと考えられる伊都国には「一大率」という監察官的な役人が置かれるなど、統治組織もある程度整っていたことがわかる。

邪馬台国の所在地については近畿説と九州説があるが、近畿説を採用した場合、3世紀には近畿から北部九州に及ぶ広域の政治連合がすでに成立していたことになり、九州説を採用すれば北部九州一帯の地域連合ということになり、日本列島の統一はさらに時代が下ることとなる。

編年研究の進んだこんにちでは、古墳の成立時期は3世紀にさかのぼるとされているため、卑弥呼を宗主とする小国連合(邪馬台国連合)がヤマトを拠点とする「ヤマト政権」ないし「ヤマト王権」につながる可能性が高くなったとの指摘がある。

たとえば、白石太一郎は、「邪馬台国を中心とする広域の政治連合は、3世紀中葉の卑弥呼の死による連合秩序の再編や、狗奴国連合との合体に伴う版図の拡大を契機にして大きく革新された。この革新された政治連合が、3世紀後半以後のヤマト政権にほかならない」と述べている。

その根拠となるのが奈良県の纒向遺跡であり、当時の畿内地方にあって小国連合の中枢となる地であったとして注目されることが多い。この遺跡は、飛鳥時代には「大市」があったといわれる奈良盆地南東部の三輪山麓に位置し、都市計画がなされていた痕跡と考えられる遺構が随所で認められ、巨大な運河などの大土木工事もおこなわれていた一種の政治都市で、祭祀用具を収めた穴が30余基や祭殿、祭祀用仮設建物を検出し、東海地方から北陸・近畿・阿讃瀬戸内・吉備・出雲ならびに北部九州にいたる各地の土器が搬入されており、また、規模の点では国内最大級の環濠集落である唐古・鍵遺跡の約10倍、吉野ヶ里遺跡の約6倍におよび、7世紀末の藤原宮に匹敵する巨大な遺跡であり、多賀城跡の規模を上回る。武光誠の学説に従えば、纒向遺跡こそが「大和朝廷」の発祥の地にほかならない。

纒向石塚古墳など、この地にみられる帆立貝型の独特な古墳(帆立貝型古墳。「纒向型前方後円墳」と称することもある)は、前方後円墳に先だつ型式の古墳で、墳丘長90メートルにおよんで他地域をはるかに凌ぐ規模をもち、また、山陰地方(出雲)の四隅突出型墳丘墓、吉備地方の楯築墳丘墓など各地域の文化を総合的に継承しており、これは政治的結合の飛躍的な進展を物語っている。そうしたなかで、白石太一郎は、吉備などで墳丘の上に立てられていた特殊器台・特殊壺が採り入れられるなど、吉備はヤマトの盟友的存在として、その政治的結合のなかで重要な位置を占めていたことを指摘している。

倭では、邪馬台国と狗奴国の抗争がおこり、248年(正始8年)には両国の紛争の報告を受けて倭に派遣された帯方郡の塞曹掾史張政が、檄文をもって女王を諭した、としている。また『魏志』倭人伝によれば、卑弥呼の死ののちは男王が立ったものの内乱状態となり、卑弥呼一族の13歳の少女臺与が王となって再びおさまったことが記されている。『日本書紀』の神功紀にも引用されている『晋書』起居註には、266年(秦始2年)、倭の女王の使者が西晋の都洛陽に赴いて朝貢したとの記述があり、この女王は臺与と考えられており、したがって『日本書紀』としては臺与の行動は神功皇后の事績と想定していることとなる。

時期 ・ 邪馬台国王統(倭国) ・ 【 大和朝廷(日本)】 で以下に記す

紀元前107年 ・倭は100余国からなる。・中国王朝に定期的に朝貢。

57年 ・倭の奴国は中国の後漢に朝貢し、皇帝から金印を授かる。※奴国は現在の福岡市近辺。

107年 ・倭王・帥升が中国の後漢に朝貢。※57年に後漢に朝貢した奴国のこと。

107~180年頃 ・帥升の流れをくむ奴国で男の王が70~80年間、倭を支配する。

178~184年 ・帥升の流れをくむ奴国の支配が終わり、内乱がはじまる。※倭国大乱

~189年 ・倭の内乱をおさめるため、女王・卑弥呼が立つ。

238年 ・遼東の公孫淵が謀反を起こし、帯方郡と楽浪郡を占領し、燕王を称する。※倭と中国を結ぶルートが遮断され、倭が朝貢が中断。

238年6月 ・倭の女王・卑弥呼が帯方郡に使者を送り、魏の皇帝に謁見することを願い出る。

238年8月 ・魏の将軍・司馬懿が帯方郡と楽浪郡を奪還し、公孫淵一族を滅ぼす。 ※倭と中国を結ぶルートが回復。

238年12月 ・魏の皇帝が、倭の女王・卑弥呼を「親魏倭王」と認める。

247年 ・帯方郡の太守が魏の王都(洛陽)におもむき、倭の女王・卑弥呼と狗奴国の男王・卑弥弓呼(ひみここ)が攻防している様を説明す

る。 ※狗奴国は邪馬台国の南方にあった宿敵。

240年~・卑弥呼が死ぬ。・その後、男の王が立つが、国中が服従せず、内乱状態に陥り、1000人余りが殺される。

249年 ・卑弥呼の宗女「壹與(とよ)」が13歳で女王になり、国の混乱は収まる。

300年 ・奈良盆地に大規模な前方後円墳が出現する。【 大和朝廷(日本)】

351年 ・邪馬台国を継承した邪馬台国王統が中国に朝貢する。

396年 ・倭の五王の初代、讃(さん)が朝貢する。

400年 ・畿内で前方後円墳がさかんに造られる。 【 大和朝廷(日本)】

443年 ・倭の五王の3代、済(せい)が朝貢する。

450年 ・日本各地で前方後円墳が造られる。 【 大和朝廷(日本)】

462年 ・倭の五王の4代、興(こう)済が朝貢する。

479年~

482年 ・倭の五王の5代、武(ぶ)が中国の梁の武帝から、征東大将軍に叙せられる。

592年 ・飛鳥時代が始まる(崇峻天皇) ・日本で前方後円墳が造られなくなる・(大和朝廷が日本の大半を支配?)

・国号が「日本」に変わる。 【 大和朝廷(日本)】

600年 ・倭王・阿毎が朝貢する。

631年 ・倭国が唐の太宗に朝貢する。

※倭国は昔の奴国と記述あり。

648年 ・倭国が新羅(朝鮮王朝)に遣使。

650年頃 邪馬台国王とが大和朝廷に征服される。 ・中国の書に「日本国」がはじめて登場。「日本は昔、小国だったが倭国を併合し、日本と

改名した」とある。 【 大和朝廷(日本)】

650年以降 大和朝廷が日本の統一王権を確立する。

1.古代の日本は、中国から「倭」とよばれた。

2.倭は九州政権で、「奴国 → 邪馬台国 → 邪馬台国王統」と続いた。

3.400年頃、奈良に大和朝廷が興り、邪馬台国王統と併存した。

4.その後、大和朝廷は600年頃までに日本全国に権威を広めた。

5.650年頃、大和朝廷は邪馬台国王統を滅ぼし、日本を統一した。

比較年表から読み解く仮説です。

詩の力~金子みすゞ10 火曜ぷらす 2014・3・11 読売新聞

繭(まゆ)とお墓

<蚕は繭にはいります。きゅうくつそうなあの繭に。 / けれど、蚕はうれしかろ、蝶々になって飛べるのよ。 / 人はお墓へはいります、暗いさみしいあの墓へ。 / そして、いい子は翅が生え、天使になって飛べるのよ。>

金子みすゞは、長女の上村ふさえさん(87)が3歳のとき命を絶った。母のぬくもりの記憶がないふさえさんは小学校の頃、少女誌で母の詩「繭とお墓」を知った。「お母ちゃんは天使になって遠くに行った」。そう信じた。

現在、神奈川県に住むふさえさんは毎年、みすゞの故郷・山口県長門市を訪れる。3月10日の命日に合わせて開かれる「墓前祭」に出席するためだ。9日に開かれた今年の墓前祭にも、ふさえさんの姿があった。 ~中略~

全集出版から30年の節目となった今年、ふさえさんは墓前で手を合わせ、母に「たくさんの人がきてくれて、お母ちゃんは幸せですね」と語りかけた。

全国から集まり、手を合わせる人々を見て、ふさえさんは「物の豊かさではなく、心の豊かさを求める人が増えている」と感じる。そして、心の豊かさを与えてくれるのが、母の「詩の力」なのだと確信している。

金子みすゞの詩には誰もが共感する確かな詩の響きを感じずにはいられません。みすゞのおおらかで天真爛漫な気持ちと時にはちっぽけな虫にまでにもよせる心使いが読者の心に「なにか」を感じさせるのじゃないかと思います。

繭(まゆ)とお墓

<蚕は繭にはいります。きゅうくつそうなあの繭に。 / けれど、蚕はうれしかろ、蝶々になって飛べるのよ。 / 人はお墓へはいります、暗いさみしいあの墓へ。 / そして、いい子は翅が生え、天使になって飛べるのよ。>

金子みすゞは、長女の上村ふさえさん(87)が3歳のとき命を絶った。母のぬくもりの記憶がないふさえさんは小学校の頃、少女誌で母の詩「繭とお墓」を知った。「お母ちゃんは天使になって遠くに行った」。そう信じた。

現在、神奈川県に住むふさえさんは毎年、みすゞの故郷・山口県長門市を訪れる。3月10日の命日に合わせて開かれる「墓前祭」に出席するためだ。9日に開かれた今年の墓前祭にも、ふさえさんの姿があった。 ~中略~

全集出版から30年の節目となった今年、ふさえさんは墓前で手を合わせ、母に「たくさんの人がきてくれて、お母ちゃんは幸せですね」と語りかけた。

全国から集まり、手を合わせる人々を見て、ふさえさんは「物の豊かさではなく、心の豊かさを求める人が増えている」と感じる。そして、心の豊かさを与えてくれるのが、母の「詩の力」なのだと確信している。

金子みすゞの詩には誰もが共感する確かな詩の響きを感じずにはいられません。みすゞのおおらかで天真爛漫な気持ちと時にはちっぽけな虫にまでにもよせる心使いが読者の心に「なにか」を感じさせるのじゃないかと思います。

いろいろな講習を時間の許す限り受けています。その中で松橋収蔵庫の川路芳弘氏が主宰する「天草の地質学」というのがあります。ほとんどが現地学習が主体です。今月は天草ビジターセンターでの資料作りの為の打ち合わせでした。内容は天草ジオパーク構想のパネルを作成してビジターセンターに展示しようというものです。今回はテーマが大きすぎるので少しその内容をまとめてみる事にしました。

「ジオパークとは」地質学のことを英語でジオロジー(Geology)といい、地理学のことをジオグラフィー(Geography)といいます。「ジオパーク」は地球や大地を表す「Geo」と公園を意味する「Park」からなる新語です。地質・地形だけでなく、大地と関連する動植物・歴史・文化なども含まれ、それらが保護・活用されていることを認定された地域のみ名乗ることが出来ます。日本にあるジオパークには・・

世界ジオパークと言われるものには洞爺湖・有珠山 ・ 糸魚川・山陰海岸・隠岐・室戸・島原半島があります。

日本ジオパークと言われるものには白滝・アポイ岳・八峰白神・男鹿半島・大潟・ゆざわ・磐梯山・下仁田・銚子・秩父 ・箱根・伊豆大島・伊豆半島・南アルプス (中央構造線エリア) ・白山手取川・恐竜渓谷ふくい勝山・阿蘇・天草御所浦・霧島が有ります。

2013年9月に認定された日本ジオパークでは三笠 ・三陸・佐渡・四国西予・おおいた姫島・おおいた豊後大野・桜島、錦江湾が有り2013年12月に認定された日本ジオパークとしてとかち鹿追ジオパークがあります。

熊本県の南西に位置する天草諸島。

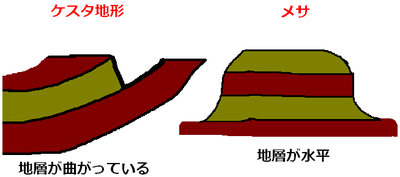

大小120もの島々で構成されるこの地形は、風光明媚な多島海と、ケスタ地形( ケスタ(Cuesta、スペイン語で「斜面」の意)とは、傾斜した地層の差別 侵食によりできた波状の地形。組織地形の一種。)に現われる特徴的な地質・地形をもっています。1億年という時間の記録が刻まれ、生命の不思議を感じさせてくれる、まさに宝の島です。その島々で繰り広げられる人の営みによって独自の文化が育まれ、豊かな山海の幸に恵まれた観光地としても魅力あふれるエリアとして人気です。

「天草ジオパーク構想」では、天草の地質・地形・生態系・そして歴史、文化、産業、生態系などの多様性をより多くの人たちに知ってもらい、その保全と継承に力を入れていきます。

天草地域を特徴づける5つの要素

①1億年の大地の記録

②豊富で多種多様な化石

③風光明媚な島の景観

④豊かな生態系

⑤地下資源と「石」文化

天草ジオパーク構想推進協議会(熊本県天草市・上天草市・苓北町) 資料を参考

詩の力~金子みすゞ 2014・3・4 読売新聞 火曜ぷらす

2014・3・4 読売新聞 火曜ぷらす

金子みすゞが残した詩512編の中には、日本の昔話「その後」に思いを巡らせた詩が5編ある

雀のおやど

ーおはなしのうたの五-

〈雀のお宿に春が来て、お屋根の草も伸びました。/ 舌を切られた子雀は、ものの言えない子雀は、たもと重ねて、うつむいて、ほろりほろりと泣いてます。/ 父さん雀はかわいそで、お花見振袖購いました。/ 母さん雀もかわいそで、お花見団子こさえます。/ それでも、やっぱり子雀は、ほろりほろりと泣いてます。〉

「舌切り雀」は、おじいさんにかわいがられていた子雀が、障子貼りに使うのりを食べて、おばあさんに舌をきられてしまい、雀のお宿に逃げ出す。最後には、おばあさんが懲らしめられるお話ですが、みすゞは子雀のその後に目を向け詩を作っています。この詩にはかわいいわが子にそっと寄り添う両親の姿をとらえています。

今回は北九州市で約40年間、子供のいじめや不登校などの問題に取り組んできた外松太恵子さん(74)が「雀のおやど」との出会いを振り返り、「傷ついた子どもは、その過去を簡単に忘れることはできない。そのことを昔話に託し、いじめられた側によりそっている。この詩を読んだ時、体中に電気が流れるようなショックを受けました」・・・このような感想を述べられています。

2014・3・4 読売新聞 火曜ぷらす

2014・3・4 読売新聞 火曜ぷらす金子みすゞが残した詩512編の中には、日本の昔話「その後」に思いを巡らせた詩が5編ある

雀のおやど

ーおはなしのうたの五-

〈雀のお宿に春が来て、お屋根の草も伸びました。/ 舌を切られた子雀は、ものの言えない子雀は、たもと重ねて、うつむいて、ほろりほろりと泣いてます。/ 父さん雀はかわいそで、お花見振袖購いました。/ 母さん雀もかわいそで、お花見団子こさえます。/ それでも、やっぱり子雀は、ほろりほろりと泣いてます。〉

「舌切り雀」は、おじいさんにかわいがられていた子雀が、障子貼りに使うのりを食べて、おばあさんに舌をきられてしまい、雀のお宿に逃げ出す。最後には、おばあさんが懲らしめられるお話ですが、みすゞは子雀のその後に目を向け詩を作っています。この詩にはかわいいわが子にそっと寄り添う両親の姿をとらえています。

今回は北九州市で約40年間、子供のいじめや不登校などの問題に取り組んできた外松太恵子さん(74)が「雀のおやど」との出会いを振り返り、「傷ついた子どもは、その過去を簡単に忘れることはできない。そのことを昔話に託し、いじめられた側によりそっている。この詩を読んだ時、体中に電気が流れるようなショックを受けました」・・・このような感想を述べられています。

啓蟄(けいちつ)

二十四節気の一つで新暦3月5日ごろにあたる。 平成26年は3月6日 および春分までの期間。雨水から数えて15日目頃。

土中にじっと冬眠していた蟻・蛇・蜥蜴・蛙などの地虫類が春暖の候になって穴を出ることをいう。またその出た虫をいう。語源は地中にこもる蟄(虫)が地上に姿を現す啓(時期)ということからきている。実際に、動物や虫(種類によって違いますが)が冬眠から目覚めるのは、最低気温が5度を下回らなくなってから、平均気温が10度以上になってからだそうです。

まだまだ寒い時節ではありますが、一雨ごとに気温が上がり、日差しも徐々に暖かくなってきます。春雷がひときわ大きくなりやすい時季 で も あります。

蟄虫戸を啓く(すごもりむしとをひらく)

「啓蟄」または「蟄虫戸を啓く」とは、寒い冬の間土の中で過ごしていた虫たちが、春の気配に誘われて目を覚まし、地上に這い出てくる時季であるという意味です。

この蟄虫(すごもりむし)とは、爬虫類、両生類なども含まれます。冬眠していたカエルなども姿を見せるようになる、ということになりますが、縦長の日本列島ではこの時期、それはまだ南の地域に限ります。北では、啓蟄を過ぎても雪の降る所があります。しかし太陽の光は確実に強くなっています。

熊本で殉教というと天草・島原の乱が想い起され、隠れキリシタンの哀史が涙を誘いますガそればかりでなく、人吉・球磨地方でも命をかけて信仰の灯を守りつづけた人たちがいました。一向宗の「かくれ念仏」と言われる人達です。

2月19日 熊本県民カレッジ講座 【球磨人吉の隠れ念仏】という講座がありました。講師は犬童 敏春氏がお話されました。

球磨郡の寺院数が江戸時代と現在では大きく違う事に着目。

江戸時代・・・真言宗16 浄土宗8 曹同宗26 浄土真宗0

現在 ・・・真言宗13 浄土宗4 曹同宗16 浄土真宗28

江戸時代0であった浄土真宗の寺院数が現在では28もある事に着目そして外の宗派の寺院数が減少し浄土真宗だけが極端に増えた。ここに何か隠されたものが有るのではないか?

実は人吉球磨の地域では浄土真宗(一向宗)は相良氏により信仰を禁止されていました。禁制時代の遺跡や遺物、石塔婆、各地に残る過去帳、撞鐘寄進控帳や墓碑などをしらみつぶしに丹念に調べ上げ、一向宗を隠れながらに広めた人々、山田村(球磨郡山江村山田)の傳助や高澤の徳右衛門を探りあて表に出なかった信仰の史実を探り当てました。

隠れ念仏(かくれねんぶつ)とは、権力から禁止された浄土真宗(一向宗)の信仰を、権力の目から逃れて信仰することで、隠れて信仰する個人や集団の事です。

南九州の旧薩摩藩や旧人吉藩では、三百年にわたり浄土真宗が弾圧されたため、これらの信仰形態の名残が見られるということです。

球磨人吉の相良700年と一向宗禁制300余年の歴史は江戸期、幕府は浄土真宗信仰を認めていたにもかかわらず、人吉・球磨はずっと禁制下に置かれ続け、許されたのはようやく明治5年(1872)、明治政府によって「信仰の自由」が布達された以降のことでした。

浄土真宗は開祖親鸞の死後、本願寺を本山とし、幾多の曲折を経て蓮如(8代目 親鸞から200年あと)の時代に隆盛を極めます。 加賀国を領国とした一向一揆や織田信長と死闘を展開した石山合戦などはよく知られています。浄土真宗は一向宗とも呼ばれますが、 本願寺ではこの呼称を嫌い、「浄土真宗」と名乗るべきと説いています。しかし、本願寺と門徒の間にはそれぞれの信仰において 少しずれがあったようで、「一向宗」とは門徒独自の信仰と言われます。相良藩が禁制としたのも一向一揆に見られる戦闘的な組織力を 危険視したからにほかなりません。

相良氏の歴史によると一向宗に対しては次のような記録が残っています。

相良長毎(さがらながつね)の時政(第13代 1499~1518)で一向宗を禁じています。現在は残っていないが求麻外史に

「法度式目1巻41条を著し、初めて一向宗を禁ず、後世もちうる所の法度おおむね公の代にいず」とあり。

相良氏法度の主な内容は●土地売買に関する条項●人返し条項●用水に関する規定●一向宗禁制です。

一向宗も浄土真宗も呼び名が違うだけで同じもので、いちずに念仏(阿弥陀如来)を唱えなさいと云う親鸞の教えです。

第17代 相良晴広の時に改めて法度式目21条を出し一向宗を禁じています。

江戸時代になると享保10年7月(1725)に家中の式制で切支丹と一向宗を重く禁じています。

隠れ念仏の話は他にもいろいろと研究されている方達がいて、山江村歴史民族資料館の菖蒲和弘氏なども藩による弾圧で痛ましい犠牲になった人々の史跡を探し求め、隠れ念仏の里の解明に携わっておられます。

人吉方面にお出かけの際には是非山江村にも立ち寄って見てください。人吉球磨の意外な歴史を垣間見る事が出来ます。私も焼酎ばかりじゃなくて行って見ようと思っています。宗派の事はよくわかりませんが阿弥陀如来はどこにでも居るのにな。自分の命を惜しまないほど一向宗の教えが良かったのかな?

青蓮寺阿弥陀堂(県内最大の茅葺堂) 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地

分厚い茅葺き屋根の阿弥陀堂は、鎌倉時代のおごそかで重々しい様式を今に伝える代表的な木造大建築です。堂内に安置されている阿弥陀如来三尊像ともども国の重要文化財に指定されています。

ここにも是非お立ち寄りを。

2月19日 熊本県民カレッジ講座 【球磨人吉の隠れ念仏】という講座がありました。講師は犬童 敏春氏がお話されました。

球磨郡の寺院数が江戸時代と現在では大きく違う事に着目。

江戸時代・・・真言宗16 浄土宗8 曹同宗26 浄土真宗0

現在 ・・・真言宗13 浄土宗4 曹同宗16 浄土真宗28

江戸時代0であった浄土真宗の寺院数が現在では28もある事に着目そして外の宗派の寺院数が減少し浄土真宗だけが極端に増えた。ここに何か隠されたものが有るのではないか?

実は人吉球磨の地域では浄土真宗(一向宗)は相良氏により信仰を禁止されていました。禁制時代の遺跡や遺物、石塔婆、各地に残る過去帳、撞鐘寄進控帳や墓碑などをしらみつぶしに丹念に調べ上げ、一向宗を隠れながらに広めた人々、山田村(球磨郡山江村山田)の傳助や高澤の徳右衛門を探りあて表に出なかった信仰の史実を探り当てました。

隠れ念仏(かくれねんぶつ)とは、権力から禁止された浄土真宗(一向宗)の信仰を、権力の目から逃れて信仰することで、隠れて信仰する個人や集団の事です。

南九州の旧薩摩藩や旧人吉藩では、三百年にわたり浄土真宗が弾圧されたため、これらの信仰形態の名残が見られるということです。

球磨人吉の相良700年と一向宗禁制300余年の歴史は江戸期、幕府は浄土真宗信仰を認めていたにもかかわらず、人吉・球磨はずっと禁制下に置かれ続け、許されたのはようやく明治5年(1872)、明治政府によって「信仰の自由」が布達された以降のことでした。

浄土真宗は開祖親鸞の死後、本願寺を本山とし、幾多の曲折を経て蓮如(8代目 親鸞から200年あと)の時代に隆盛を極めます。 加賀国を領国とした一向一揆や織田信長と死闘を展開した石山合戦などはよく知られています。浄土真宗は一向宗とも呼ばれますが、 本願寺ではこの呼称を嫌い、「浄土真宗」と名乗るべきと説いています。しかし、本願寺と門徒の間にはそれぞれの信仰において 少しずれがあったようで、「一向宗」とは門徒独自の信仰と言われます。相良藩が禁制としたのも一向一揆に見られる戦闘的な組織力を 危険視したからにほかなりません。

相良氏の歴史によると一向宗に対しては次のような記録が残っています。

相良長毎(さがらながつね)の時政(第13代 1499~1518)で一向宗を禁じています。現在は残っていないが求麻外史に

「法度式目1巻41条を著し、初めて一向宗を禁ず、後世もちうる所の法度おおむね公の代にいず」とあり。

相良氏法度の主な内容は●土地売買に関する条項●人返し条項●用水に関する規定●一向宗禁制です。

一向宗も浄土真宗も呼び名が違うだけで同じもので、いちずに念仏(阿弥陀如来)を唱えなさいと云う親鸞の教えです。

第17代 相良晴広の時に改めて法度式目21条を出し一向宗を禁じています。

江戸時代になると享保10年7月(1725)に家中の式制で切支丹と一向宗を重く禁じています。

隠れ念仏の話は他にもいろいろと研究されている方達がいて、山江村歴史民族資料館の菖蒲和弘氏なども藩による弾圧で痛ましい犠牲になった人々の史跡を探し求め、隠れ念仏の里の解明に携わっておられます。

人吉方面にお出かけの際には是非山江村にも立ち寄って見てください。人吉球磨の意外な歴史を垣間見る事が出来ます。私も焼酎ばかりじゃなくて行って見ようと思っています。宗派の事はよくわかりませんが阿弥陀如来はどこにでも居るのにな。自分の命を惜しまないほど一向宗の教えが良かったのかな?

青蓮寺阿弥陀堂(県内最大の茅葺堂) 熊本県球磨郡多良木町大字黒肥地

分厚い茅葺き屋根の阿弥陀堂は、鎌倉時代のおごそかで重々しい様式を今に伝える代表的な木造大建築です。堂内に安置されている阿弥陀如来三尊像ともども国の重要文化財に指定されています。

ここにも是非お立ち寄りを。

2月26日(水)熊本のパレアで「人吉球磨の広域観光戦略~春 人吉球磨はひなまつり」というお話を人吉市観光振興課の深見 晃氏がされました。

この講座は熊本県民カレッジが企画する熊本地域学シリーズの一環として取り上げられ 人吉・球磨~相良700年の物語の最終回でした。雛人形の話は少なくて、観光に関して行政が行っている事の紹介の様な話が主体でしたが、その中で専徳寺のお話は興味が湧きました。

人形寺として名高い専徳寺では、娘さんのためにひな人形を求めたのをきっかけに収集を始めた住職(安部 弘昭氏)が、40年以上の歳月をかけて集められた年代や様式も様々な珍しい約3000体のひな人形が展示されます。しかし今年(平成26年)は住職さんの体調不良のためやむなく中止と言う事です。それでも人吉球磨では、ひなめぐり会場の施設100カ所以上を用意して平成9年度から専徳寺を中心として始まった「人吉球磨は、ひなまつり」(開催期間; 2月1日~3月31日)は今年で17年目を迎えるそうです。

真宗大谷派 光暁山 専徳寺

「継続は力なり」これからもすえながく続けてもらいたいと思います。

【九州その他地域のひなまつり】

●薩摩のひなまつり 2014年2月1日~4月24日 島津家に嫁いだ 将軍家の姫。 気品漂う 雛道具に出合う

●うすき雛めぐり 2014年2月8日~3月16日 質素倹約の 藩政から 生まれた紙製の お雛さん

●城下町杵築散策とひいなめぐり 2014年2月8日~3月23日 見どころ全部 趣豊かな 雛が彩る 坂道の城下町

●第14回いいづか雛のまつり 2014年2月8日~3月31日 圧巻の「座敷雛」 慎ましき「雛軸」 炭鉱の町が 育んだ雛飾り

●第22回筑後吉井おひなさまめぐり 2014年2月8日~4月3日 白壁の町 女性たちの 思いが込もる 手作り雛

●佐賀城下ひなまつり 2014年2月15日~3月23日 時を経てなお 輝き放つ 古式ゆかしき 「大名雛」たち

●天領日田おひなまつり 2014年2月15日~3月31日 受け継がれる 先代のおもい 三百年の歴史が 春を伝える

●雛の里・八女ぼんぼりまつり 2014年2月16日~3月16日 親子4代の 愛情をつなぐ 職人の町 八女の雛飾り

●第16回城下町中津のひなまつり 2014年2月23日~3月23日 小さな雛から 人間雛まで 町が雛の熱気で 包まれる

ひなの国九州スタンプラリーも同時開催中

●第12回城下町「やつしろ」のお雛祭り 2014年2月15日~3月9日 松浜軒の松井家の雛祭り 日奈久温泉街一帯 本町商店街

八代もスタンプラリーが有ります

三月(弥生・やよい)

弥生

草木がいよいよ生い茂る月という意味。

「弥」には、いよいよという意味、「生」には生い茂るという意味があります。。弥生の由来は、草木がいよいよ生い茂る月「木草弥や生ひ月(きくさいやおひづき)」が詰まって「やよひ」となったという説が有力です。

3月1日 (土)より14日(金)まで 修二会 (しゅにえ)

修二会とは日本の仏教寺院で行われる法会のひとつで、 修二月会ともいう。

旧暦の二月はインドの正月にあたるので仏への供養を行うといわれているが、外国には修二会 はなく、本当の起源ははっきりしない。また、修二会という言葉が文献に現れるのは平安時代になってからである。なお、旧暦1月に行われる法会は修正会(しゅしょうえ)という。奈良地方の古寺で行われるものが著名で、特に東大寺二月堂の修二会は「お水取り」の通称で知られる。また薬師寺の修二会は「花会式」の通称で知られる。他に法隆寺西円堂で行われるもの、長谷寺で行われるものがある。いずれの修二会にも共通しているのは、本尊に対する悔過(けか=罪の懺悔告白)であることである。

東大寺修二会(お水取り)

「お水取り」として知られている東大寺の修二会の本行は、かつては旧暦2月1日から15日まで行われてきたが、今日では新暦の3月1日から14日までの2週間行われる。二月堂の本尊十一面観音に、練行衆と呼ばれる精進潔斎した行者がみずからの過去の罪障を懺悔し、その功徳により興隆仏法、天下泰安、万民豊楽、五穀豊穣などを祈る法要行事が主体である。修二会と呼ばれるようになったのは平安時代で、奈良時代には十一面悔過法(じゅういちめんけかほう)と呼ばれ、これが今も正式名称となっている。関西では「お松明(おたいまつ)」と呼ばれることが多い。

弥生

草木がいよいよ生い茂る月という意味。

「弥」には、いよいよという意味、「生」には生い茂るという意味があります。。弥生の由来は、草木がいよいよ生い茂る月「木草弥や生ひ月(きくさいやおひづき)」が詰まって「やよひ」となったという説が有力です。

3月1日 (土)より14日(金)まで 修二会 (しゅにえ)

修二会とは日本の仏教寺院で行われる法会のひとつで、 修二月会ともいう。

旧暦の二月はインドの正月にあたるので仏への供養を行うといわれているが、外国には修二会 はなく、本当の起源ははっきりしない。また、修二会という言葉が文献に現れるのは平安時代になってからである。なお、旧暦1月に行われる法会は修正会(しゅしょうえ)という。奈良地方の古寺で行われるものが著名で、特に東大寺二月堂の修二会は「お水取り」の通称で知られる。また薬師寺の修二会は「花会式」の通称で知られる。他に法隆寺西円堂で行われるもの、長谷寺で行われるものがある。いずれの修二会にも共通しているのは、本尊に対する悔過(けか=罪の懺悔告白)であることである。

東大寺修二会(お水取り)

「お水取り」として知られている東大寺の修二会の本行は、かつては旧暦2月1日から15日まで行われてきたが、今日では新暦の3月1日から14日までの2週間行われる。二月堂の本尊十一面観音に、練行衆と呼ばれる精進潔斎した行者がみずからの過去の罪障を懺悔し、その功徳により興隆仏法、天下泰安、万民豊楽、五穀豊穣などを祈る法要行事が主体である。修二会と呼ばれるようになったのは平安時代で、奈良時代には十一面悔過法(じゅういちめんけかほう)と呼ばれ、これが今も正式名称となっている。関西では「お松明(おたいまつ)」と呼ばれることが多い。