4月12日に国会中継とカレンダーの漢字というブログを書きました。

加計問題や森友問題で野党からの追及が高まった時期です。

それから自衛隊の日報問題や財務省の虚偽や改ざん、あげくの末にはセクハラ問題まで出てきました。

NHK世論調査では内閣支持率は指示する38%、支持しない45%と3月の数字と4月を比べてみると完全に逆転しています。

この現象の表れは安倍政権の国会答弁に国民が不満を抱いていることに由来するものだと思われます。

その後、国会では何ら進展が見られず、隣の国では南北首脳会談が行われて、核廃棄や拉致問題などが大きな話題になっています。

核廃棄にしろ拉致問題にしても自国から進んで解決策を取らずにすべて他国に頼る政治の在り方にはどれほどの支持が得られるでしょうか?

新聞やテレビなどの報道のあり方にも大きな問題があるとは思いますが、カレンダーの漢字の最後に行きついた言葉が、4月30日、闇雲(やみくも)。

やはりこの国内の政治問題最後は逃げ切られて闇雲になりそう。

1日・閻魔帳→2日・御釈迦→3日・押っ放り出す→4日・御凸→5日・お目出度い→6日・御の字→7日・我鳴る→8日・蒲魚(かまとと)→9日・空穴(からけつ)→10日・愚痴る→11日・御託(ごたく)→12日・札片(さつびら)→13日・雀荘→14日・素頓狂(すっとんきょう)→15日・責付く(せっつく)→16日・外方(そっぽう)→17日・茶々→18日・珍紛漢(ちんぷんかん)→19日・突外れ(とっぱずれ)→20日・迸り(とばっちり)→21日・生っ白い(なまっちろい)→22日・寝坊助→23日・光一(ぴかいち)→24日・屁っ放り腰→25日・箆棒(べらぼう)→26日・盆暗(ぼんくら)→27日・儘(まんま)→28日・捥り(もぎり)→29日・野暮天→30日・闇雲

※4月の漢字は「俗語の漢字」を集めたものです。

※閻魔帳から始まって最後は闇雲で終わる1日~30日まで読んでいくとこの漢字だけで物語が書けそうな気がします。

暦を見ると今日は「昭和の日」となっている。

毎日が休日の私たちにはいつからこうなったのだろうと疑問も浮かぶ。

私の記憶をたどってみると元々はこの4/29という日は「天皇誕生日」であった。

そして、昭和天皇が亡くなられて「みどりの日」になり、その後、「昭和の日」になった。

調べてみますと2007年から「みどりの日」が「昭和の日」になったようです。

「緑の日」は5/4に移動し、「天皇誕生日」は現在の天皇の誕生日12/23に変更されました。

以下、今日の【春秋】より・・

きょうは「昭和の日」。昭和天皇の時代は「天皇誕生日」だった。在りし日の回想を、広く知られた一こまから始めたい►戦後間もない九州巡幸の折、雲仙・仁田峠から熊本の山々を双眼鏡でー。「中ほどに黒く見える山が阿蘇でございます」「あー、そう」。宮内庁長官が、つられて陛下ご自身も、大笑い►昭和も半ばを過ぎた頃、陛下が「あの山は何といいますか?」と尋ねられ、案内役が返答に窮したことがあった。山がいっぱいある大分県湯布院町(現在は由布市)を訪問した時のこと。想定していなかった山を聞かれて町長は「はい、あの山は・・・」と少し考えてから「・・・普通の山でございます」►とっさの〝迷ガイド〟には後日談がある。数年後に湯布院町長は園遊会に招待された。町長の前で陛下は懐かしそうに「『普通の山の町長さん』ですね」►「普通の山」ではなく「ただの山」だった、ともされ永六輔さんは侍従長から聞いた話として「ただの山の町長さん」を講演で披露していた。後日談その②として、後に湯布院町を訪問された皇太子さま(今上天皇)が町長に「ただの山はどれですか?」と質問した。とも伝えられる►以上、「天皇家のユーモア」(光文社)「人からもらった忘れられない言葉」(学生社)や本紙「聞き書き」などから引いた。昭和を訪ねる案内役にはインターネットもいいが、時代が匂う文献類の方がなおいい。

毎日が休日の私たちにはいつからこうなったのだろうと疑問も浮かぶ。

私の記憶をたどってみると元々はこの4/29という日は「天皇誕生日」であった。

そして、昭和天皇が亡くなられて「みどりの日」になり、その後、「昭和の日」になった。

調べてみますと2007年から「みどりの日」が「昭和の日」になったようです。

「緑の日」は5/4に移動し、「天皇誕生日」は現在の天皇の誕生日12/23に変更されました。

以下、今日の【春秋】より・・

きょうは「昭和の日」。昭和天皇の時代は「天皇誕生日」だった。在りし日の回想を、広く知られた一こまから始めたい►戦後間もない九州巡幸の折、雲仙・仁田峠から熊本の山々を双眼鏡でー。「中ほどに黒く見える山が阿蘇でございます」「あー、そう」。宮内庁長官が、つられて陛下ご自身も、大笑い►昭和も半ばを過ぎた頃、陛下が「あの山は何といいますか?」と尋ねられ、案内役が返答に窮したことがあった。山がいっぱいある大分県湯布院町(現在は由布市)を訪問した時のこと。想定していなかった山を聞かれて町長は「はい、あの山は・・・」と少し考えてから「・・・普通の山でございます」►とっさの〝迷ガイド〟には後日談がある。数年後に湯布院町長は園遊会に招待された。町長の前で陛下は懐かしそうに「『普通の山の町長さん』ですね」►「普通の山」ではなく「ただの山」だった、ともされ永六輔さんは侍従長から聞いた話として「ただの山の町長さん」を講演で披露していた。後日談その②として、後に湯布院町を訪問された皇太子さま(今上天皇)が町長に「ただの山はどれですか?」と質問した。とも伝えられる►以上、「天皇家のユーモア」(光文社)「人からもらった忘れられない言葉」(学生社)や本紙「聞き書き」などから引いた。昭和を訪ねる案内役にはインターネットもいいが、時代が匂う文献類の方がなおいい。

今日(4/28)は八代市立博物館で平成30年度春季特別展覧会「能面乱舞ー八代城主松井家伝来能楽コレクションー」の第2回目講演会が午前中に有りました。講師は上席学芸員の山崎摂さんが勤められました。今回の展示会は能に使われる能面や能装束そして帯などの小物ですが、松井家が残してきたものが全国でも屈指の品物であり八代や松井家が能と大きく関わってきた事がよくわかりました。今日のお話は能面や能装束について専門的な説明が多く、なかなか初心者には分かりずらいものでしたが、頂いた資料の中に八代能楽年表がありそれを見ると能楽というものが少し理解できたような気がします。

八代能楽年表八代の出来事と青地は中央の出来事

〇元弘3年(1333)・・鎌倉幕府滅びる。観阿弥生まれる。

●建武元年(1334)・・後醍醐天皇の臣名和永年の長男義高が八代荘の地頭になり、一族の内河義真が代官として下向し、古麓城を築く。

〇貞治2年(1363)・・この頃、世阿弥生まれる。

〇永和元年(1375)・・将軍足利義満が観阿弥・世阿弥親子の能を見物する。

〇応永7年(1400)・・世阿弥の最初の芸論『風姿花伝』第三までなる。

●永正元年(1504)・・相良氏が名和氏を攻め、古麓城に入る。

●天文5年(1536)・・相良氏お抱かえの能役者宗像右衛門太夫が陣内(古麓城下)で能を演じる。熊本県で能が行われた最初の記録。以後、城下や正法寺、荘厳寺などで能を上演したことが『八代日記』に記されている。

●天正9年(1581)・・島津氏が相良氏を降伏させ、八代を支配する。

〇天正11年(1583)・・この頃から慶長初年まで、細川幽斎・忠興父子・単語で盛んに演能。

●天正14年(1586)・・島津義久、八代正法寺にて能興行(翁付七番)。京都の能役者渋谷与吉郎、対馬丞父子が演じる。

●天正15年(1587)‥豊臣秀吉が九州を平定し、佐々成政が肥後領主となる。

●天正16年(1588)・・佐々成政が切腹。小西行長が肥後南部の領主となり、麦島城を築く。加藤清正、秀吉の小姓で金春安照(金春流の役者)の弟子中村政長を召抱える。

●慶長5年(1600)・・関ヶ原の戦により小西氏滅亡。加藤清正が肥後領主となる。

●慶長13年(1608)・・細川家の筆頭家老松井康之、細川忠興より「妙庵手沢謡本」を賜る。

●元和5年(1619)・・地震で麦島城崩壊。加藤家の家老加藤正方が松江城(現在の八代城)を築く。元和8年完成。

●寛永5年(1628)・・松井家二代興長、中村政長に起請文(誓約書)を入れて能を習う。

●寛永9年(1632)・・加藤氏が改易され、細川氏が肥後に入る。八代城には藩主忠利の父三斎(忠興)が入る。松井興長が、中村政長の子正辰を細川家へ弛緩させることに尽力(熊本では金春流が盛んであることの発端)。

●寛永10年(1633)・・三斎、本丸にあった能舞台を立て直す。

●生保3年(1646)・・三斎没後、松井興長が八代城に入る。

●寛文7年(1667)・・藩主細川綱利が八代城に光駕(こうが)。能7番が興行される。

●元文3年(1738)・・八代妙見祭に出される宮之町の逆鉾が「菊慈童」になる。

●享和元年(1801)・・八代城下の町人、八代城本丸御殿新築を祝って能装束を寄付。

●天保12年(1841)・・松井家10代章之、八代城で家督相続祝の能を行う。両座(本座:友枝家、新座:桜間家)の役者が出仕する。章之、この頃盛んに桜間右陣を呼び寄せ、能を習う。右陣ら、熊本の能役者は、長崎諏訪神社の祭礼(長崎くんち)の神事能に出仕する事もあった。

●安政3年(1856)・・松井章之、江戸へ参府。このとき右陣の子伴馬にを伴い、江戸の金春座地謡方中村平蔵に弟子入りさせる。後に伴馬(晩年は左陣と名乗る)は宝生九郎、梅若実とともに「明治の三名人」と評された。

●慶応4年(1868)・・八代城下の町人、春日神社で狂言を上演する。

●明治3年(1870)・・八代城廃城。

●昭和9年(1934)・・弓削家の能舞台(現本町緑地公園にあった)を、松井家に寄贈。

〇昭和32年(1957)・・能楽が国の重要無形文化財に指定される。

〇昭和39年(1964)・・京都公立博物館で開催の特別展「能面と能装束」に松井家から能装束13領出品(全出品点数160点)。

〇昭和41年(1966)・・人間国宝桜間道雄氏、東京での演能で松井家の能装束を用いる。

●昭和44年(1969)・・金春松融会発足(松融会、熊本金春会と合併)。

●昭和50年(1975)・・松井祥之氏、重要無形文化財保持者認定。

●昭和59年(1984)・・財団法人松井文庫設立。

●昭和61年(1986)・・松井家の能舞台(現博物館駐輪場辺りにあった)、出水神社に移築。

●平成4年(1992)‥熊本県立美術館で「松井文庫名品展Ⅲ 能面と能装束」開催。

〇平成13年(2001)・・「能楽」がユネスコより「人類の口承および無形遺産の傑作」の宣言を受ける。

〇平成20年(2008)・・「能楽」がユネスコ無形文化遺産となる。

●平成23年(2011)・・足利義満創建の京都相国寺・承天閣美術館で〈肥後松井家の名品・武家と能〉開催(茶道資料館と共催)。入館者2万3千人。桜間左陣のひ孫にあたる右陣氏、八代で能の指導及び演能。

〇平成27年(2015)・・東京・国立能楽堂で「松井家の能」展開催。

●平成28年(2016)・・能に由来する飾りをつけた妙見祭の傘鉾を含む「八代妙見祭の神幸行事」が「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産に登録される。

●平成30年(2018)・・八代市立博物館未来の森ミュージアムで平成30年度春季特別展覧会「能面乱舞-八代城主松井家伝来能楽コレクションー」ー開催

ずっと以前のことだけれどもゴルフ仲間から食事の時間に「菊池一族」についてどう考えているのかとの問いに知ったかぶりをしてとんでもないでたらめを長々と話したことがあります。

それからだいぶ月日がたち自分が話したことが大きな間違いであったことを知って赤面しました。

なぜか恥をかく以上に恥ずかしい思いでした。

「菊池一族」という単語に出くわす度に恥ずかしい思いが繰り返し浮かび上がってきます。

今日の新聞に菊池神社歴史館で5月6日まで「菊池一族と延寿鍛冶展」が開かれているとの記事がありました。

平安時代から戦国時代まで約500年間、現在の菊池市などを納めた菊池一族に仕えた「延寿鍛冶」の銘刀を集めた展示会です。

延寿鍛冶の起こりは鎌倉時代にさかのぼり、菊池一族10代目当主の武房が京都から招いた鍛冶職人が延寿を名乗り、先端の身幅まで細く仕上がった上品さが特徴の刀を作り、お抱え刀工として活躍したが、南北朝時代を過ぎると、菊池一族の衰退に伴い離散した。

その後、一部は加藤清正に仕え、「同田貫」と名乗りを変えるなどして現代まで続いた。日本美術刀剣保存協会熊本支部によると、1993年頃まで八代市で延寿の刀剣が作られていたとのこと。

菊池氏の家紋

菊池氏(きくち し)は、日本の氏族の一つ。本姓を藤原氏とし、九州の肥後国菊池郡(熊本県菊池市)を本拠としていた一族である。 明治維新の立役者(維新の十傑の一人)西郷隆盛も菊池一族の末裔である。

それからだいぶ月日がたち自分が話したことが大きな間違いであったことを知って赤面しました。

なぜか恥をかく以上に恥ずかしい思いでした。

「菊池一族」という単語に出くわす度に恥ずかしい思いが繰り返し浮かび上がってきます。

今日の新聞に菊池神社歴史館で5月6日まで「菊池一族と延寿鍛冶展」が開かれているとの記事がありました。

平安時代から戦国時代まで約500年間、現在の菊池市などを納めた菊池一族に仕えた「延寿鍛冶」の銘刀を集めた展示会です。

延寿鍛冶の起こりは鎌倉時代にさかのぼり、菊池一族10代目当主の武房が京都から招いた鍛冶職人が延寿を名乗り、先端の身幅まで細く仕上がった上品さが特徴の刀を作り、お抱え刀工として活躍したが、南北朝時代を過ぎると、菊池一族の衰退に伴い離散した。

その後、一部は加藤清正に仕え、「同田貫」と名乗りを変えるなどして現代まで続いた。日本美術刀剣保存協会熊本支部によると、1993年頃まで八代市で延寿の刀剣が作られていたとのこと。

菊池氏の家紋

菊池氏(きくち し)は、日本の氏族の一つ。本姓を藤原氏とし、九州の肥後国菊池郡(熊本県菊池市)を本拠としていた一族である。 明治維新の立役者(維新の十傑の一人)西郷隆盛も菊池一族の末裔である。

ようやく2歳に なった孫たちが佐世保からやって来ました。

以前と特に変わったところは物覚えがすごく早いこと。

話す言葉の数もどんどん多くなってきました。

こちらから話すことはほとんど理解ができるようです。

2人いるとなかなか目を話すことは出来ませんが少しづつ成長していく姿を見るだけでも元気を貰えます。

孫に感謝。

ありがとう。

こういうコラムも珍しい。

昨日に続けて同じネタで2日続けるとは・・。

取り上げられたのは植物学者の牧野富太郎さんの話。

よほど牧野さんを気に入られたのか、話のネタが書ききれなかったのか?

昨日は「4/24=植物学の日」から始まりましたが今日はその続きを紹介します。

昨日取り上げた植物学者、牧野富太郎の話をもう少し。94年の生涯で約40万の標本を採取、新種など1500以上の植物に名前を付けた►先に紹介した「ワルナスビ」のほかにもユニークな名が。ゴミ捨て場で見つけたから「ハキダメギク」、たくましいので「オトコラン(男子蘭)」、見た目で「トラノハナヒゲ」。「オオイヌノフグリ」「ハルジオン」も牧野が名付けた►「スエコグサ」は妻の名にちなんだものだ。土佐の造酒屋に生まれた牧野は、独学で植物を研究。結婚し子どもができても植物に夢中で、家庭を顧みずに野や山を渡り歩いた►牧野は金 銭にも無頓着で、実家の財産を食いつぶしても、研究への出費は惜しまなかったという。借金苦に耐えながら夫を支え、家庭を守ったのが妻の壽衛(すえ)。病に伏した糟糠(そうこう)の妻への感謝を新種のササの名として永遠に残したかったのか►牧野は小学校中退ながら、熱意が認められて東京帝大植物学教室への出入りを許され、助手、講師となり、理学博士の学位を得た。全国を歩いて多くの未知の植物に名前を付け、精密な植物図に残した功績は高く評価される。牧野の植物図鑑は今でも研究者必携の書だとか►「雑草という名の草はない」。それぞれに花を咲かせ実をつける植物に名前を与え続けた牧野の言葉だ。学歴もない市井の愛好家から日本植物学の泰斗となったその生き方にも重なる様に思える。

西日本新聞 2018・04・25 【春秋】

●糟糠の妻・・貧しい頃から苦労を共にしてきた妻のこと

●泰斗・・泰山北斗の略、その分野の第一人者として尊敬される人

牧野富太郎

牧野 富太郎(まきの とみたろう、1862年5月22日(文久2年4月24日) - 1957年(昭和32年)1月18日)は、日本の植物学者。高知県高岡郡佐川町出身。

「日本の植物学の父」といわれ、多数の新種を発見し命名も行った近代植物分類学の権威である。その研究成果は50万点もの標本や観察記録、そして『牧野日本植物図鑑』に代表される多数の著作として残っている。小学校中退でありながら理学博士の学位も得て、生まれた日は「植物学の日」に制定された。

昨日に続けて同じネタで2日続けるとは・・。

取り上げられたのは植物学者の牧野富太郎さんの話。

よほど牧野さんを気に入られたのか、話のネタが書ききれなかったのか?

昨日は「4/24=植物学の日」から始まりましたが今日はその続きを紹介します。

昨日取り上げた植物学者、牧野富太郎の話をもう少し。94年の生涯で約40万の標本を採取、新種など1500以上の植物に名前を付けた►先に紹介した「ワルナスビ」のほかにもユニークな名が。ゴミ捨て場で見つけたから「ハキダメギク」、たくましいので「オトコラン(男子蘭)」、見た目で「トラノハナヒゲ」。「オオイヌノフグリ」「ハルジオン」も牧野が名付けた►「スエコグサ」は妻の名にちなんだものだ。土佐の造酒屋に生まれた牧野は、独学で植物を研究。結婚し子どもができても植物に夢中で、家庭を顧みずに野や山を渡り歩いた►牧野は金 銭にも無頓着で、実家の財産を食いつぶしても、研究への出費は惜しまなかったという。借金苦に耐えながら夫を支え、家庭を守ったのが妻の壽衛(すえ)。病に伏した糟糠(そうこう)の妻への感謝を新種のササの名として永遠に残したかったのか►牧野は小学校中退ながら、熱意が認められて東京帝大植物学教室への出入りを許され、助手、講師となり、理学博士の学位を得た。全国を歩いて多くの未知の植物に名前を付け、精密な植物図に残した功績は高く評価される。牧野の植物図鑑は今でも研究者必携の書だとか►「雑草という名の草はない」。それぞれに花を咲かせ実をつける植物に名前を与え続けた牧野の言葉だ。学歴もない市井の愛好家から日本植物学の泰斗となったその生き方にも重なる様に思える。

西日本新聞 2018・04・25 【春秋】

●糟糠の妻・・貧しい頃から苦労を共にしてきた妻のこと

●泰斗・・泰山北斗の略、その分野の第一人者として尊敬される人

牧野富太郎

牧野 富太郎(まきの とみたろう、1862年5月22日(文久2年4月24日) - 1957年(昭和32年)1月18日)は、日本の植物学者。高知県高岡郡佐川町出身。

「日本の植物学の父」といわれ、多数の新種を発見し命名も行った近代植物分類学の権威である。その研究成果は50万点もの標本や観察記録、そして『牧野日本植物図鑑』に代表される多数の著作として残っている。小学校中退でありながら理学博士の学位も得て、生まれた日は「植物学の日」に制定された。

弥生人の精神世界に迫る

博学が裏付ける 「思想考古学」

「呪術が 支配した社会ですよ」平成元年、吉野ケ里遺跡の発掘調査結果が大きく注目され、遺跡の保存が決まり、すぐに佐賀県は保存活用計画の策定に入っていた。

保存整備の中心は、約40㌶の巨大な環濠集落の再現的復元であった。

しかし、年次を追って構想、基本計画、基本設計と進める中で、計画の策定実務を担当した私を含めスタッフは行き詰っていた。

各所の竪穴建物跡、掘立建物跡は、規模の差はあれ、形体に変わりがない。

そのまま復元設計すれば、全く同じデザインの建物ばかりが建ち並ぶ環濠集落が出現してしまう。

「どうしよう」。

その時の私たちに金関さんが投げかけた言葉が冒頭の一節である。

考古学は、遺跡・遺構・遺物といった物資料が対象で、そうした資料を遺した人たちの思考や精神世界、つまり思想に迫ることには疎いところがある。

金関さんはその事を私たちに諭したのである。

遺跡・遺構・遺物は、言い換えれば歴史遺産は、残した先人たちの思想、世界観、信仰、計画の働きの結果である。

私たちは吉野ケ里遺跡を遺した弥生人の世界観を常に志向しながら基本設計、実施設計を進め、宗廟・祭壇・祭殿・楼観・城柵・市・倉・王館などからなる巨大環壕集落を再現復元することができた。

金関さんには、弥生時代をはじめ古代人の世界観、精神、信仰に関する論考が多くある。

卑弥呼の女王国連合は「宗教同盟」だと評されていた。

精神世界から弥生時代社会を研究されていたのである。

宗教考古学という分野があるが、金関さんの考古学はそういう狭い意味ではなく中国考古学・ヨーロッパ考古学にも明るく、さらに中国の漢籍、哲学にも通じて、それら該博な知識に裏づけされている。

私にすれば「思想考古学」ともいうべき新分野の考古学を結果的に樹立されていたのではないかと考えている。

金関さんは弥生時代研究の第一人者である。

人柄は穏やか。

論考も穏やかな筆法で勝つ論理的で説得力がある。

論考の背後には、はかり知れないような博学性があり、昭和40年代、私が奈良国立文化研究所に在籍していた頃から、都度お会いして教示を頂いているが、自分の浅学・浅博(?)が恥ずかしくて怖いくらいであった。

そんな私だが自分の知識が一歩進むこと、人柄もあっていつも金関さんに会っていたかった。

金関さんは、無類のクラシック愛好家で、自宅のスピーカーの性能を気にしておられた。

ただし最近のポップス・流行歌や歌手には無関心かつ無知であった。

時々私が運転する車に同乗されたが、車のオーディオの音声に「こっちの方がいい!」と嘆いておられた。

また無類のお酒好きで、まったく飲めない私に「君の不徳のなすところ」と嘆いてもおられた。

享年90歳。天寿を全うされたかもしれないが、研究の業績が大きければ大きいほどそれを断ち切る死は無常である。

業績は無にならないが、研究の先が急に消える。

誰かが研究を継ぐかもしれないが、その人しかやれないものがある。

死は非情である。

合掌 高島忠平(たかしま・ちゅうへい=考古学者)

金関恕(かなぜきひろし)

金関恕(かなぜきひろし)

●略歴

金関 恕(かなせき ひろし、1927年11月19日 - 2018年3月13日)は、日本の考古学者。 天理大学名誉教授。

京都市生まれ。1936年、医学博士で考古学の研究にも大きな業績を残した父親金関丈夫の台北帝国大学就任にともない台北に転居。父親の考古学発掘調査を手伝ってその面白さに魅了される。

旧制松江高等学校を経て、1953年、京都大学文学部考古学専攻を卒業。同大学院をへて1956年、奈良国立文化財研究所臨時筆生。その間、山口県土井ヶ浜遺跡、梶栗浜遺跡など弥生時代の遺跡や奈良県飛鳥寺、大阪市四天王寺の発掘調査に参加。

1959年、天理大学に勤務。同大学文学部教授。大学では日本オリエント学会主催のイスラエル、テル・ゼロール遺跡の発掘調査に参加。その後「聖書考古学発掘調査団」を組織してエン・ゲヴ遺跡の発掘調査を実施。

1991年、大阪府立弥生文化博物館館長。2003年、「大阪文化賞」を受賞。

2018年3月13日午後7時53分、心不全のため、奈良県天理市の病院で死去。90歳没。

●著書

『考古学は謎解きだ』東京新聞出版局 1999

『弥生の習俗と宗教』学生社 2004

『弥生の習俗と宗教 2』金関恕先生の米寿をお祝いする会 2015

『弥生の木の鳥の歌 習俗と宗教の考古学』雄山閣 2017

『考古学と精神文化』桑原久男編. 雄山閣 2017

高島忠平

●略歴

高島 忠平(たかしま ちゅうへい、1939年12月 - )は日本の考古学者。佐賀女子短期大学元学長。学校法人旭学園理事長。邪馬台国九州説を唱える人物の一人で「ミスター吉野ヶ里」と呼ばれる。福岡県飯塚市出身。

福岡県立嘉穂高等学校卒業。

1964年に熊本大学法文学部文科東洋史専攻を卒業。奈良国立文化財研究所を経て1974年より佐賀県教育委員会勤務。

1989年より行われた吉野ヶ里遺跡の発掘調査に際し、保存設備の計画・指揮をとる吉野ヶ里遺跡保存対策室長に就任。

その後、佐賀県教育委員会副教育長、兼県立名護屋城博物館館長などを務めたのち公職を退任。1999年より佐賀女子短期大学教授に就任し、2002年から2010年3月までは同短大学長を、退任後は同短大を運営する学校法人旭学園の理事長を務める。

●著書

『吉野ヶ里と古代遺跡』(学習研究社)

『日本通史 古代1 吉野ヶ里』(岩波書店)

『環濠集落吉野ヶ里遺跡とクニの成立』(吉川弘文館)

博学が裏付ける 「思想考古学」

「呪術が 支配した社会ですよ」平成元年、吉野ケ里遺跡の発掘調査結果が大きく注目され、遺跡の保存が決まり、すぐに佐賀県は保存活用計画の策定に入っていた。

保存整備の中心は、約40㌶の巨大な環濠集落の再現的復元であった。

しかし、年次を追って構想、基本計画、基本設計と進める中で、計画の策定実務を担当した私を含めスタッフは行き詰っていた。

各所の竪穴建物跡、掘立建物跡は、規模の差はあれ、形体に変わりがない。

そのまま復元設計すれば、全く同じデザインの建物ばかりが建ち並ぶ環濠集落が出現してしまう。

「どうしよう」。

その時の私たちに金関さんが投げかけた言葉が冒頭の一節である。

考古学は、遺跡・遺構・遺物といった物資料が対象で、そうした資料を遺した人たちの思考や精神世界、つまり思想に迫ることには疎いところがある。

金関さんはその事を私たちに諭したのである。

遺跡・遺構・遺物は、言い換えれば歴史遺産は、残した先人たちの思想、世界観、信仰、計画の働きの結果である。

私たちは吉野ケ里遺跡を遺した弥生人の世界観を常に志向しながら基本設計、実施設計を進め、宗廟・祭壇・祭殿・楼観・城柵・市・倉・王館などからなる巨大環壕集落を再現復元することができた。

金関さんには、弥生時代をはじめ古代人の世界観、精神、信仰に関する論考が多くある。

卑弥呼の女王国連合は「宗教同盟」だと評されていた。

精神世界から弥生時代社会を研究されていたのである。

宗教考古学という分野があるが、金関さんの考古学はそういう狭い意味ではなく中国考古学・ヨーロッパ考古学にも明るく、さらに中国の漢籍、哲学にも通じて、それら該博な知識に裏づけされている。

私にすれば「思想考古学」ともいうべき新分野の考古学を結果的に樹立されていたのではないかと考えている。

金関さんは弥生時代研究の第一人者である。

人柄は穏やか。

論考も穏やかな筆法で勝つ論理的で説得力がある。

論考の背後には、はかり知れないような博学性があり、昭和40年代、私が奈良国立文化研究所に在籍していた頃から、都度お会いして教示を頂いているが、自分の浅学・浅博(?)が恥ずかしくて怖いくらいであった。

そんな私だが自分の知識が一歩進むこと、人柄もあっていつも金関さんに会っていたかった。

金関さんは、無類のクラシック愛好家で、自宅のスピーカーの性能を気にしておられた。

ただし最近のポップス・流行歌や歌手には無関心かつ無知であった。

時々私が運転する車に同乗されたが、車のオーディオの音声に「こっちの方がいい!」と嘆いておられた。

また無類のお酒好きで、まったく飲めない私に「君の不徳のなすところ」と嘆いてもおられた。

享年90歳。天寿を全うされたかもしれないが、研究の業績が大きければ大きいほどそれを断ち切る死は無常である。

業績は無にならないが、研究の先が急に消える。

誰かが研究を継ぐかもしれないが、その人しかやれないものがある。

死は非情である。

合掌 高島忠平(たかしま・ちゅうへい=考古学者)

金関恕(かなぜきひろし)

金関恕(かなぜきひろし)●略歴

金関 恕(かなせき ひろし、1927年11月19日 - 2018年3月13日)は、日本の考古学者。 天理大学名誉教授。

京都市生まれ。1936年、医学博士で考古学の研究にも大きな業績を残した父親金関丈夫の台北帝国大学就任にともない台北に転居。父親の考古学発掘調査を手伝ってその面白さに魅了される。

旧制松江高等学校を経て、1953年、京都大学文学部考古学専攻を卒業。同大学院をへて1956年、奈良国立文化財研究所臨時筆生。その間、山口県土井ヶ浜遺跡、梶栗浜遺跡など弥生時代の遺跡や奈良県飛鳥寺、大阪市四天王寺の発掘調査に参加。

1959年、天理大学に勤務。同大学文学部教授。大学では日本オリエント学会主催のイスラエル、テル・ゼロール遺跡の発掘調査に参加。その後「聖書考古学発掘調査団」を組織してエン・ゲヴ遺跡の発掘調査を実施。

1991年、大阪府立弥生文化博物館館長。2003年、「大阪文化賞」を受賞。

2018年3月13日午後7時53分、心不全のため、奈良県天理市の病院で死去。90歳没。

●著書

『考古学は謎解きだ』東京新聞出版局 1999

『弥生の習俗と宗教』学生社 2004

『弥生の習俗と宗教 2』金関恕先生の米寿をお祝いする会 2015

『弥生の木の鳥の歌 習俗と宗教の考古学』雄山閣 2017

『考古学と精神文化』桑原久男編. 雄山閣 2017

高島忠平

●略歴

高島 忠平(たかしま ちゅうへい、1939年12月 - )は日本の考古学者。佐賀女子短期大学元学長。学校法人旭学園理事長。邪馬台国九州説を唱える人物の一人で「ミスター吉野ヶ里」と呼ばれる。福岡県飯塚市出身。

福岡県立嘉穂高等学校卒業。

1964年に熊本大学法文学部文科東洋史専攻を卒業。奈良国立文化財研究所を経て1974年より佐賀県教育委員会勤務。

1989年より行われた吉野ヶ里遺跡の発掘調査に際し、保存設備の計画・指揮をとる吉野ヶ里遺跡保存対策室長に就任。

その後、佐賀県教育委員会副教育長、兼県立名護屋城博物館館長などを務めたのち公職を退任。1999年より佐賀女子短期大学教授に就任し、2002年から2010年3月までは同短大学長を、退任後は同短大を運営する学校法人旭学園の理事長を務める。

●著書

『吉野ヶ里と古代遺跡』(学習研究社)

『日本通史 古代1 吉野ヶ里』(岩波書店)

『環濠集落吉野ヶ里遺跡とクニの成立』(吉川弘文館)

昨年9月八代市永碇町からの夕焼け

昨年9月八代市永碇町からの夕焼け新聞から学ぶことは結構多い。

今日は子供面に「ことばっておもしろい」というコラムに「夕焼け小焼けで日が暮れて・・」の「小焼け」・・・ってどういう意味?

こんな記事がありました。

何気なく使っている言葉や自然と覚えた言葉の中に抜き出してみると意味が不明なものがあります。

「小焼け」もその一つで、言葉の調子を良くするために付けられた言葉との説明がありました。

国語辞典にもほとんどのっていないそうです。

他にも「仲良しこよし」の「こよし」も、同じように調子を良くする言葉とのこと。

今まで気づかなかったことに驚きを感じます。

4月20日(金)~6月3日(日)まで八代史市立博物館で平成30年度春季特別展覧会「能面乱舞」、八代城主松井家伝来能楽コレクションが開催されています。

今日はその特別講演会として博物館の館長をされています松井葵之(みちゆき)さんが「松井家と能」というテーマでお話になりました。

葵之さんは時代が時代であればこの八代を預かる立派な殿さまでした。

今日はその殿様がお話になられる能の話とあってお能関係の方々や松井家に関係される方々の聴講が多いように思われました。

松井家は、清和源氏の庶流で、足利家の被官以降、江戸時代を通して大名細川家の首席家老をつとめ、京都は松井郷(京田辺市)を振り出しに、勝龍寺城(長岡京市)、久美城(京丹後市)、九州は木付城(杵築市)、小倉城(北九州市)を経て熊本城(熊本市)の順に主君に奉じて移動します。

その後、生保3年(1646)から明治3年(1870)にかけて、肥後細川藩の支城である八代城を預かった家です。

松井家には武器、武具、書画、能面、能装束、古文書など、大名家並みの質と量を誇る文化財が伝来しています。

これらの松井家の伝来品は一般財団法人松井文庫が所蔵し管理を行っています。

松井文庫は先人たちが守り伝えた文化財を将来に伝えたいという13代当主明之によって昭和59年(1984)に設立されました。

今日の館長の話には能面や能装束などの展示品についての詳しい話はありませんでしたが、松井家に生まれて今日までの生活を通しての思い出話を中心に松井家の能楽の話をされました。

能の稽古が苦手だったことや、松井家の能楽堂が博物館の駐車場あたりにあったこと、その能楽堂が水前寺公園の出水神社能舞台として移設された事、そして能楽堂の瓦は細川家の家紋ではなく松井家の家紋が使われている事、また代々松井家にに伝わってきた能楽が、現在は松井葵之さんの妹、松井笙子(しょうこ)本名立花笙子さんが能楽協会のシテ方(主役)を務める能楽師として活躍されていることなど、その他にも総理大臣を務めた細川護熙さんとはいとこ同士であったことなど色んなことをお話になられました。

松井家は〝先祖が大事にしてきたものは決して粗末にしてはならない〟との教えを大切に守り抜いてきた事が能面108面、能装束300点余りの品々は質、量ともに、全国屈指の作品群として評価されています。

この展覧会の特別公演は28日の土曜日にもその弐「松井文庫の能面・能装束」という話を本館上席学芸員・山崎摂さんが10時30分から話をされます。

是非来館してください。

松井文庫に納められている貴重な品々は八代の宝です。

聴講は無料です。

「お菓子作り考古学」というものがあるらしい。考古学会で認知されているかどうかは知らない。「お菓子作り考古学者」は実在する。芸名をヤミラさんという。

縄文土器や縄文土偶は、あちこちでお菓子と結びつく。土偶クッキーから始めよう。縄文遺跡の展示館の記念グッズ販売コーナーでは、当館限定のクリアファイルや土偶レプリカも定番だが、土偶が目玉の遺跡なら、不動の定番はクッキーである。食べられる観光土産と言えば、かっては、なんとか饅頭・なんとか煎餅が筆頭だったが、土偶の場合、饅頭屋煎餅では駄目である、なぜか。クッキーは色や感触が土偶に似ている、そして割れる、これが重要である。縄文人も食べていましたというクルミなどが入っていると、なお良い。

ヤミラさんがワークショップで作るのは、「ドッキー(Dokkie)」という土器片形クッキーである。「自分ドッキー」を作るワークショップでは、「自分を文様で表現すること、それを観察して読み取ること」を「土器片形クッキーを作ることでおいしく楽しむ」ことが目的で、作った縄文人の目と掘り出した考古学者の目の両方で見るのだという。なるほど「お菓子作り考古学」は深い。そしてクッキーである理由もわかる。素人にも手軽に作れるし、文様をつけやすいし、何よりもオシャレである。

じつは土器や土偶はふつう断片で掘り出される。断片から土器や土偶を復元する事もあるが、圧倒的多数の凡庸な土器片は、運良く考古学資料となっても、そのまま収蔵庫にしまい込まれてしまう。土器片クッキー作りは、その土器片の魅力へと誘う美味しい方法なのである。

ヤミラさんは、2017年に工藤パン(青森市)と協力して「くどパンのどぐパン」(土偶がモデルの「どぐうあんパン」と「どぐうパンケーキ」)を開発したが、これは世界遺産登録に一役買うことを期待して青森県が委託したものだ。14年の日本国宝展(東京国立博物館)で販売された「土偶発掘チョコレート」や「土偶ビスケット」の裏には、「縄文ビジネス」が垣間見える。

食をめぐる「縄文ビジネス」はお菓子だけではない。17年に、国宝誕生120周年を記念して、日清食品が火焔型土器を模した投機性の「カップヌードル専用縄文DOKIクッカー」を15個限定、定価5万9800円で販売し、即時完売した。監修した雑誌『和楽』は「日本の食文化史上の二大発明が縄文土器とカップヌードルで、この二つの登場以前と以後では、食文化のみならず日本人のライフスタイルが変わった」と説明する。もし縄文ルネサンスが来ていなかったら、こんな企画は通っただろうか。

いまや「縄文文化」や「縄文土器」や「縄文土偶」には、誰もが自分の思いを託し、溢れんばかりに多様な意味がこめられ始めている。縄文ルネサンスがどこに向かっているのかは、まだわからないが、後から振り返って大きな転換点だったと気付くことになる予感はある。

(九州大教授、文化人類学) 古谷嘉章 西日本新聞 2018・3・16

国宝に指定されている土偶5点

■縄文の女神

■合掌土偶

■中空土偶

■仮面の女神

■縄文のビーナス

合掌土偶・・この時代、合掌という行為が意味することは?

このシリーズを書かれた古谷嘉章さんてどのような人だろうか、どんな研究をされている方なんだろう?そんな興味も沸いて調べていると、ご自分の自己紹介のページが見つかりましたので紹介します。

(1) 自己紹介

●文化人類学に出会うまで

私は1956年10月に東京の世田谷で生まれまし た。(正確に言うと、産声を上げたのは、渋谷区広尾にある日赤産院ですが)。それ以来、1989年に九州大学に赴任するまで、小学校時代に父親の転勤で静 岡県に住んだ2年と、ブラジルでフィールドワークをした2年弱を除けば、ずっと東京で育ちました。私が生まれた当時の東京は、まだ東京オリン ピック前の、そこここに原っぱや空き地のある、まだ社会的に隙間のある都市でした。小学校時代は、ちょうど日本の高度経済成長の時代で、鉄腕アトムの世界 がいずれ実現するのだと能天気に信じていられる幸福な時代だったのです。

小学校の4年から6年まで、静岡県駿東郡清水町とい う、沼津と三島の間にある、(今では柿田川トラストで知られている湧水のある)町で暮らしました。田舎の町に突然迷い込んだ東京からの転校生は、最初は言 葉を笑われたりしていじめられたりもしましたが、自然に恵まれた場所で過ごせたことは、振り返れば幸せだったと思います。あれが、「はじめてのカル チャー・ショック」、「はじめてのフィールド・ワーク」だったかもしれません。東京に戻ると、同級生たちが中学受験の準備をしていて、これも「カル チャー・ショック」でした。私はもともと、まわりの人達に自然に同化してふるまうことが苦手で、つねに自分が「地球人のふりをしている宇宙人」か「魔法で 人間にされてしまった犬」のような気分がしていましたが、これが人類学をすることにどうつながってきたのかは、よくわかりません。高校は、神宮外苑の隣に ある都立青山高校です。そのころから、文化人類学というものに興味をもちましたが、高校では剣道部に忙しく、その方面の勉強を体系的にしたわけではありま せん。しかし、大学では文化人類学をやるのだと根拠もなく思い込んでいたのでした。

●文化人類学とのかかわり

幸い、文化人類学のコースのある東京大学に入学する ことができ、教養課程の1~2年生のときには、全学一般教育ゼミナールというもののひとつ、社会学者の見田宗介(真木悠介)氏の「比較社会学(?)」とい うゼミに熱心に参加していました。3年になって教養学科の文化人類学コースに進学してからは、かなり自分勝手に文化人類学を学んできた気がします。卒論の タイトルは、「ラテンアメリカにおける異質な文化伝統間の諸問題」とか言うもので、アフリカ系ブラジル文化のことを扱いましたが、ある先生の言葉を借りれ ば「八方破れ」なもので、今お見せできるようなものではありません。

大学院(東京大学大学院社会学研究科文化人類学専 攻)に進学してからは、まあ研究者の道を目指したわけですが、入学式の席で研究科長に「皆さんは人生における重要な選択をしたわけです」と言われるまで は、そんなに重大な選択をしたという自覚はなく、ただ、自分は、いわゆる「会社人」にはなれないだろうと思ったまでです。修士論文は、「ブラジル北部地方 の宗教と社会: possession-tranceとsaint-cultをめぐって」というもので、「変性意 識」(Altered State of Consciousness)の制度化についての理論的検討と、ブラジル 北部(アマゾン地方)の混成的な宗教伝統のなかでのシャーマニズムとアフリカ系の憑依宗教について論じたものです。このころから現在まで続いている関心と しては、一方に、憑依(ひょうい)、アイデンティティ、人間の文化的構築などについての問題系があり、他方に、シンクレティズム、異種混淆(こんこう)性(hybridity)などについての問題系があります。

博士課程に入ると、フィールドワークということにな るのですが、そんなこんなの経緯から、ブラジルに行って、アマゾン地方のアフリカ系の憑依宗教というものについて調査することを考えました。しかし、ブラ ジル行きの奨学金や研究助成を日本で得ることは、今以上に難しく、やっとのことでトヨタ財団の研究助成を得ることができ、1983年の暮れに、生まれて初 めてブラジルに旅だったわけです。ブラジルをフィールドとしているというと、「日系人の調査ですか」とか、「日系人の親戚でもいるのですか」と聞かれたり しますが、私の場合、まったく瓢箪から出た駒です。 「サンバおたく」だったわけでも、「アマゾン狂い」だったわけでもありません。

ブラジルでは、一応サンパウロ大学の研究生という身 分で、4ヶ月ほどサンパウロで調査の準備作業の勉強をした後、84年の4月から85年の6月まで、アマゾン河口のパラ州ベ レンという町を中心に、夜な夜な憑依宗教の儀礼に出続けてフィールドワークらしきものをしました。そこで調査していたのは、一般的名称としては、 ウンバンダ(Umbanda)と かカンドンブレ(Candomble)とか呼ばれるものですが、アマゾン地方のそれは、それにさらにアマゾン・シャーマニズム的色彩が加わって、とにかく 混淆の極致のような宗教です。この調査のあいだに知り合った人々や憑依霊たちには、ずいぶん親切にしてもらって、ベレンはいまや第二の故郷のようなもの で、「サウダーヂ」(ポルトガル語で、ここにないものに対する強い郷愁を意味します)を感じます。

85年に帰国して、翌年から学振の特別研究員、東京 大学教養学部の助手(中南米分科・人類学)を経て、89年に九州大学に赴任して今日に至っています。その間、二つの文部省科研費のプロジェクト(「ブラジ ル民衆文化の研究」「西 アマゾンのシャーマニズムと自然観」)のメンバーとして、4回にわたり、合計して1年余りブラジルで調査をしたほか、96年には、3ヶ月ほどグァ テマラでも調査をしました。また、91年から93年まで2年間、国際文化会館の社会科学国際フェローシップ(新渡戸フェロー)を受けて、テキサス大学オースティン校のラテンアメリカ研究所(ILAS)に客員研究員として滞在しました。テキサス大 学に行った理由は、(大学選定の理由は省略しますが)、これまでの研究をまとめ、今後の研究の方向についてじっくり考えるためでした。その点では、実り多 かったと思いますし、関係者・関係諸機関にあらためて感謝したいと思います。92年は、おりしも、アメリカ「発見」500周年にあたり、それをめぐっての 行事も多く、また議論も活発で、その点でも、幸運だったと思います。滞米中に完成した博士論文(「憑依霊としてのCABOCLO:アフロアマゾニアンカルトの憑依文化」) は、東京大学大学院総合文化研究科に提出し、帰国後審査を経て、学術博士号を得ました。

帰国後は、大学院が発足したりして諸事多忙ですが、 徐々に新しい方向にそって成果を公表しつつあるところです。最近の関心や課題については、また時間が出来しだい、ホームページに載せたいと思います。実 は、今年(99年)の6月から10ヶ月ほど、ブラジルのエミリオ・ゲルヂ博物館に研究に行く予定だったのですが、諸々の事情で出発が遅れています。さて私 は、今年中にブラジルに行けるでしょうか? ……… と書いて以降のあれこれについては、ページ冒頭の「折々のお知らせ」をご覧ください。

何かに興味を持って執着することがいかに大切であるかを改めて教えられるものでした。

縄文土器や縄文土偶は、あちこちでお菓子と結びつく。土偶クッキーから始めよう。縄文遺跡の展示館の記念グッズ販売コーナーでは、当館限定のクリアファイルや土偶レプリカも定番だが、土偶が目玉の遺跡なら、不動の定番はクッキーである。食べられる観光土産と言えば、かっては、なんとか饅頭・なんとか煎餅が筆頭だったが、土偶の場合、饅頭屋煎餅では駄目である、なぜか。クッキーは色や感触が土偶に似ている、そして割れる、これが重要である。縄文人も食べていましたというクルミなどが入っていると、なお良い。

ヤミラさんがワークショップで作るのは、「ドッキー(Dokkie)」という土器片形クッキーである。「自分ドッキー」を作るワークショップでは、「自分を文様で表現すること、それを観察して読み取ること」を「土器片形クッキーを作ることでおいしく楽しむ」ことが目的で、作った縄文人の目と掘り出した考古学者の目の両方で見るのだという。なるほど「お菓子作り考古学」は深い。そしてクッキーである理由もわかる。素人にも手軽に作れるし、文様をつけやすいし、何よりもオシャレである。

じつは土器や土偶はふつう断片で掘り出される。断片から土器や土偶を復元する事もあるが、圧倒的多数の凡庸な土器片は、運良く考古学資料となっても、そのまま収蔵庫にしまい込まれてしまう。土器片クッキー作りは、その土器片の魅力へと誘う美味しい方法なのである。

ヤミラさんは、2017年に工藤パン(青森市)と協力して「くどパンのどぐパン」(土偶がモデルの「どぐうあんパン」と「どぐうパンケーキ」)を開発したが、これは世界遺産登録に一役買うことを期待して青森県が委託したものだ。14年の日本国宝展(東京国立博物館)で販売された「土偶発掘チョコレート」や「土偶ビスケット」の裏には、「縄文ビジネス」が垣間見える。

食をめぐる「縄文ビジネス」はお菓子だけではない。17年に、国宝誕生120周年を記念して、日清食品が火焔型土器を模した投機性の「カップヌードル専用縄文DOKIクッカー」を15個限定、定価5万9800円で販売し、即時完売した。監修した雑誌『和楽』は「日本の食文化史上の二大発明が縄文土器とカップヌードルで、この二つの登場以前と以後では、食文化のみならず日本人のライフスタイルが変わった」と説明する。もし縄文ルネサンスが来ていなかったら、こんな企画は通っただろうか。

いまや「縄文文化」や「縄文土器」や「縄文土偶」には、誰もが自分の思いを託し、溢れんばかりに多様な意味がこめられ始めている。縄文ルネサンスがどこに向かっているのかは、まだわからないが、後から振り返って大きな転換点だったと気付くことになる予感はある。

(九州大教授、文化人類学) 古谷嘉章 西日本新聞 2018・3・16

国宝に指定されている土偶5点

■縄文の女神

■合掌土偶

■中空土偶

■仮面の女神

■縄文のビーナス

合掌土偶・・この時代、合掌という行為が意味することは?

このシリーズを書かれた古谷嘉章さんてどのような人だろうか、どんな研究をされている方なんだろう?そんな興味も沸いて調べていると、ご自分の自己紹介のページが見つかりましたので紹介します。

(1) 自己紹介

●文化人類学に出会うまで

私は1956年10月に東京の世田谷で生まれまし た。(正確に言うと、産声を上げたのは、渋谷区広尾にある日赤産院ですが)。それ以来、1989年に九州大学に赴任するまで、小学校時代に父親の転勤で静 岡県に住んだ2年と、ブラジルでフィールドワークをした2年弱を除けば、ずっと東京で育ちました。私が生まれた当時の東京は、まだ東京オリン ピック前の、そこここに原っぱや空き地のある、まだ社会的に隙間のある都市でした。小学校時代は、ちょうど日本の高度経済成長の時代で、鉄腕アトムの世界 がいずれ実現するのだと能天気に信じていられる幸福な時代だったのです。

小学校の4年から6年まで、静岡県駿東郡清水町とい う、沼津と三島の間にある、(今では柿田川トラストで知られている湧水のある)町で暮らしました。田舎の町に突然迷い込んだ東京からの転校生は、最初は言 葉を笑われたりしていじめられたりもしましたが、自然に恵まれた場所で過ごせたことは、振り返れば幸せだったと思います。あれが、「はじめてのカル チャー・ショック」、「はじめてのフィールド・ワーク」だったかもしれません。東京に戻ると、同級生たちが中学受験の準備をしていて、これも「カル チャー・ショック」でした。私はもともと、まわりの人達に自然に同化してふるまうことが苦手で、つねに自分が「地球人のふりをしている宇宙人」か「魔法で 人間にされてしまった犬」のような気分がしていましたが、これが人類学をすることにどうつながってきたのかは、よくわかりません。高校は、神宮外苑の隣に ある都立青山高校です。そのころから、文化人類学というものに興味をもちましたが、高校では剣道部に忙しく、その方面の勉強を体系的にしたわけではありま せん。しかし、大学では文化人類学をやるのだと根拠もなく思い込んでいたのでした。

●文化人類学とのかかわり

幸い、文化人類学のコースのある東京大学に入学する ことができ、教養課程の1~2年生のときには、全学一般教育ゼミナールというもののひとつ、社会学者の見田宗介(真木悠介)氏の「比較社会学(?)」とい うゼミに熱心に参加していました。3年になって教養学科の文化人類学コースに進学してからは、かなり自分勝手に文化人類学を学んできた気がします。卒論の タイトルは、「ラテンアメリカにおける異質な文化伝統間の諸問題」とか言うもので、アフリカ系ブラジル文化のことを扱いましたが、ある先生の言葉を借りれ ば「八方破れ」なもので、今お見せできるようなものではありません。

大学院(東京大学大学院社会学研究科文化人類学専 攻)に進学してからは、まあ研究者の道を目指したわけですが、入学式の席で研究科長に「皆さんは人生における重要な選択をしたわけです」と言われるまで は、そんなに重大な選択をしたという自覚はなく、ただ、自分は、いわゆる「会社人」にはなれないだろうと思ったまでです。修士論文は、「ブラジル北部地方 の宗教と社会: possession-tranceとsaint-cultをめぐって」というもので、「変性意 識」(Altered State of Consciousness)の制度化についての理論的検討と、ブラジル 北部(アマゾン地方)の混成的な宗教伝統のなかでのシャーマニズムとアフリカ系の憑依宗教について論じたものです。このころから現在まで続いている関心と しては、一方に、憑依(ひょうい)、アイデンティティ、人間の文化的構築などについての問題系があり、他方に、シンクレティズム、異種混淆(こんこう)性(hybridity)などについての問題系があります。

博士課程に入ると、フィールドワークということにな るのですが、そんなこんなの経緯から、ブラジルに行って、アマゾン地方のアフリカ系の憑依宗教というものについて調査することを考えました。しかし、ブラ ジル行きの奨学金や研究助成を日本で得ることは、今以上に難しく、やっとのことでトヨタ財団の研究助成を得ることができ、1983年の暮れに、生まれて初 めてブラジルに旅だったわけです。ブラジルをフィールドとしているというと、「日系人の調査ですか」とか、「日系人の親戚でもいるのですか」と聞かれたり しますが、私の場合、まったく瓢箪から出た駒です。 「サンバおたく」だったわけでも、「アマゾン狂い」だったわけでもありません。

ブラジルでは、一応サンパウロ大学の研究生という身 分で、4ヶ月ほどサンパウロで調査の準備作業の勉強をした後、84年の4月から85年の6月まで、アマゾン河口のパラ州ベ レンという町を中心に、夜な夜な憑依宗教の儀礼に出続けてフィールドワークらしきものをしました。そこで調査していたのは、一般的名称としては、 ウンバンダ(Umbanda)と かカンドンブレ(Candomble)とか呼ばれるものですが、アマゾン地方のそれは、それにさらにアマゾン・シャーマニズム的色彩が加わって、とにかく 混淆の極致のような宗教です。この調査のあいだに知り合った人々や憑依霊たちには、ずいぶん親切にしてもらって、ベレンはいまや第二の故郷のようなもの で、「サウダーヂ」(ポルトガル語で、ここにないものに対する強い郷愁を意味します)を感じます。

85年に帰国して、翌年から学振の特別研究員、東京 大学教養学部の助手(中南米分科・人類学)を経て、89年に九州大学に赴任して今日に至っています。その間、二つの文部省科研費のプロジェクト(「ブラジ ル民衆文化の研究」「西 アマゾンのシャーマニズムと自然観」)のメンバーとして、4回にわたり、合計して1年余りブラジルで調査をしたほか、96年には、3ヶ月ほどグァ テマラでも調査をしました。また、91年から93年まで2年間、国際文化会館の社会科学国際フェローシップ(新渡戸フェロー)を受けて、テキサス大学オースティン校のラテンアメリカ研究所(ILAS)に客員研究員として滞在しました。テキサス大 学に行った理由は、(大学選定の理由は省略しますが)、これまでの研究をまとめ、今後の研究の方向についてじっくり考えるためでした。その点では、実り多 かったと思いますし、関係者・関係諸機関にあらためて感謝したいと思います。92年は、おりしも、アメリカ「発見」500周年にあたり、それをめぐっての 行事も多く、また議論も活発で、その点でも、幸運だったと思います。滞米中に完成した博士論文(「憑依霊としてのCABOCLO:アフロアマゾニアンカルトの憑依文化」) は、東京大学大学院総合文化研究科に提出し、帰国後審査を経て、学術博士号を得ました。

帰国後は、大学院が発足したりして諸事多忙ですが、 徐々に新しい方向にそって成果を公表しつつあるところです。最近の関心や課題については、また時間が出来しだい、ホームページに載せたいと思います。実 は、今年(99年)の6月から10ヶ月ほど、ブラジルのエミリオ・ゲルヂ博物館に研究に行く予定だったのですが、諸々の事情で出発が遅れています。さて私 は、今年中にブラジルに行けるでしょうか? ……… と書いて以降のあれこれについては、ページ冒頭の「折々のお知らせ」をご覧ください。

何かに興味を持って執着することがいかに大切であるかを改めて教えられるものでした。

穀雨①

穀雨① 穀雨②

穀雨② 穀雨③

穀雨③ 穀雨④

穀雨④ 穀雨⑤

穀雨⑤ 穀雨⑥

穀雨⑥穀雨の日、近所の風景を撮ってみました。

今日は暦に穀雨とあります。

文字から想像すると穀物や雨に関係がある様に思えます。

二十四節気には次のような説明があります。

【穀雨】 こくう:4月20日頃

春の柔らかな雨に農作物がうるおうという意味です。この時期に農作物の種をまくと、雨に恵まれ、よく成長するといわれています。

こよみ便覧には「春雨降りて百穀を生化すればなり」と記載されています。

穀雨は二十四節気の一つで清明と立夏の間にあります。

「春の雨が降り、多くの穀物がうるおう頃」のことをいい、昔から種まきの好期の目安とされていました。

穀雨は、春雨が百穀を潤す事から名付けられました。

この時期は特に雨が多い時期ではありませんが、穀雨が過ぎると降水量は多くなってきます。

今日の勉強はこれ‼

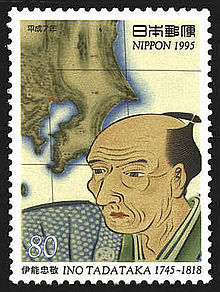

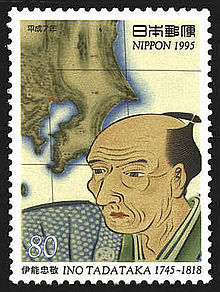

1995年発行の切手

1995年発行の切手

きょうは「地図の日」。別名「最初の一歩の日」とも。1800年閏4月19日、正確な地図を作るため、伊能忠敬が蝦夷地へ測量に出発したことにちなむ►それから足かけ17年。伊能は北海道から九州まで日本全国を歩きつくして実施測量した。道も整備されていない当時のこと。旅は苦難の連続だったという。測量した距離は約4万㌔。地球1周分を歩いたことになる►商人として成功した伊能は49歳で家業を譲り、関心があった天文学や暦学を熱心に学んだ。日食や月食の観測には地球の大きさを正確に知ることが不可欠だった。伊能は江戸から蝦夷地までの距離と星の角度を実際に測量しようと決心した►国防上、正確な日本地図の必要を感じていた幕府は、伊能に測量の許可を与え、蝦夷地の地図作成を命じたことから、井上ひさしさんが「四千万歩の男」と呼んだ伊能の偉業が始まった►その成果が「大日本沿海輿地全図」だ。日本初の実測による全国地図は極めて正確で、現代の地図とほとんど変わらない。地名と共に各地の風景が美しく描かれている。「ゼンリン地図の資料館」(北九州市小倉北区)で原寸大の複製が見られる►この春、入学や入社で新たなスタートを切った人は多いだろう。定年退職で第二の人生という人もいよう。伊能が「最初の1歩」を踏み出したのは、当時では老人とされる55歳の時。そう聞けばなんだか元気が出てくる。

西日本新聞 【春秋】 2018・04・19

伊能 忠敬

(延享2年1月11日(1745年2月11日) - 文化15年4月13日(1818年5月17日))73歳没・江戸時代商人、測量家

上総国山辺郡小関村(現・千葉県山武郡九十九里町小関)の名主・小関五郎左衛門家で生まれた。幼名は三治郎。父親の神保貞恒は武射郡小堤村(現在の横芝光町)にあった酒造家の次男で、小関家には婿入りした。三治郎のほかに男1人女1人の子がいて、三治郎は末子だった。

平成22年(2010年)、伊能忠敬作成の地図や使用した測量器具、関係文書など2345点が、「我が国の測量史・地図史上における極めて高い学術的価値を有する」として、「伊能忠敬関係資料」の名称で国宝に指定された。これらは伊能家に伝来したもので、千葉県香取市の伊能忠敬記念館に保管されている。

1995年発行の切手

1995年発行の切手きょうは「地図の日」。別名「最初の一歩の日」とも。1800年閏4月19日、正確な地図を作るため、伊能忠敬が蝦夷地へ測量に出発したことにちなむ►それから足かけ17年。伊能は北海道から九州まで日本全国を歩きつくして実施測量した。道も整備されていない当時のこと。旅は苦難の連続だったという。測量した距離は約4万㌔。地球1周分を歩いたことになる►商人として成功した伊能は49歳で家業を譲り、関心があった天文学や暦学を熱心に学んだ。日食や月食の観測には地球の大きさを正確に知ることが不可欠だった。伊能は江戸から蝦夷地までの距離と星の角度を実際に測量しようと決心した►国防上、正確な日本地図の必要を感じていた幕府は、伊能に測量の許可を与え、蝦夷地の地図作成を命じたことから、井上ひさしさんが「四千万歩の男」と呼んだ伊能の偉業が始まった►その成果が「大日本沿海輿地全図」だ。日本初の実測による全国地図は極めて正確で、現代の地図とほとんど変わらない。地名と共に各地の風景が美しく描かれている。「ゼンリン地図の資料館」(北九州市小倉北区)で原寸大の複製が見られる►この春、入学や入社で新たなスタートを切った人は多いだろう。定年退職で第二の人生という人もいよう。伊能が「最初の1歩」を踏み出したのは、当時では老人とされる55歳の時。そう聞けばなんだか元気が出てくる。

西日本新聞 【春秋】 2018・04・19

伊能 忠敬

(延享2年1月11日(1745年2月11日) - 文化15年4月13日(1818年5月17日))73歳没・江戸時代商人、測量家

上総国山辺郡小関村(現・千葉県山武郡九十九里町小関)の名主・小関五郎左衛門家で生まれた。幼名は三治郎。父親の神保貞恒は武射郡小堤村(現在の横芝光町)にあった酒造家の次男で、小関家には婿入りした。三治郎のほかに男1人女1人の子がいて、三治郎は末子だった。

平成22年(2010年)、伊能忠敬作成の地図や使用した測量器具、関係文書など2345点が、「我が国の測量史・地図史上における極めて高い学術的価値を有する」として、「伊能忠敬関係資料」の名称で国宝に指定された。これらは伊能家に伝来したもので、千葉県香取市の伊能忠敬記念館に保管されている。

やつしろ観光ガイド協会資料

やつしろ観光ガイド協会資料 塩屋町慈恩寺 官軍(衝背軍) 別働旅団本営跡

塩屋町慈恩寺 官軍(衝背軍) 別働旅団本営跡 若宮官軍墓地前

若宮官軍墓地前 西南戦争の錦絵が展示

西南戦争の錦絵が展示 冲出古墳(嘉麻市漆生)前方後円墳で全長68m、初期の竪穴式石室に舟型石棺を持つ。1987年の発掘調査で石釧、車輪石、鍬形石の三種の碧玉製遺物が発掘されている。

冲出古墳(嘉麻市漆生)前方後円墳で全長68m、初期の竪穴式石室に舟型石棺を持つ。1987年の発掘調査で石釧、車輪石、鍬形石の三種の碧玉製遺物が発掘されている。 15日に八代市立図書館で行われた「ガイドと楽しむやつしろ散歩」という講座を兼ねた市内の観光案内、12日の5時までに申し込みをしてくださいとの事だったので、12日の4時頃に申し込みをしに行きました。

申し込みを遅らせたのは土曜日と日曜日の装飾古墳一斉公開との兼ね合わせで、二日間の天候を考えて両方参加できるように装飾古墳の見学を土曜日に選んで飯塚まで行きました。

王塚古墳を見学した後は徐々に雨脚がひどくなって昼からはまともな見学ができませんでした。

それでも遠賀川流域の古墳の中から冲出古墳と川島古墳は見学することが出来ました。

この見学から感じたことはどこも古墳遺跡だけではなく採土工事などで崩された墳丘を古墳公園として再現して装飾古墳を維持しながら地域の歴史遺産を守っていこうとする姿を感じたことです。

天気が悪いにもかかわらず大勢の人が見学に来られていました。

そして15日に行われた「やつしろ散歩」議題は〝八代に残る西南戦争の爪痕〟~近代日本の夜明け~というもの。

講師はやつしろ観光ガイド協会。

図書館講座はいつもは無料なのに今回は会費まで徴収するとの事なので相当中身としては濃いものだと期待をして参加しました。

ところが案内チラシとは見掛け倒しの中身が薄っぺらなものでした。

30名募集となっていましたが参加者も極端に少なく、やつしろ観光ガイド協会の人たちの方が多く、市内案内についても段取りが悪く説明も十分に聞けない参加者もおられました。

資料代は400円徴収されましたがA-4用紙3枚と「ここほれ!八代」という八代市民俗文化財保存連合会の冊子が一冊。

散歩代が400円・・・高い散歩代だな~。

これは王塚古墳、石室壁画文様見取り図です。左端から全室後壁全景、後室(玄室)奥壁全景、後室(玄室)前壁、後室(玄室)天井部

下段左から後室(玄室)左側壁、後室(玄室)右側壁となっています。

公開見学会では壁画そのものの意味や由来については未解明な部分が多いので突っ込んで説明することはありません。そのあたりの事をより詳しく知る為には博物館や図書館などで研究された学説をひらって行くしかありません。

王塚古墳資料館で購入した「王塚古墳のはなし」からこれだけは頭に入れておきたい知識として抜き出してみました。

王塚古墳は、福岡県嘉穂郡桂川町大字寿命に所在します。昭和9年に採土工事中、偶然発見されました。

多数の馬具や武器、装飾品や土器類が出土しています。

造られたのは、6世紀と考えられています。

墳形は前方後円墳で、発見当時の採土工事により墳丘の半分以上が削られていましたが、平成元年の墳丘復元工事により前方部の袖部を残しほぼ全体が復元されています。

墳丘内部の埋葬施設は横穴式石室で、石屋形や石枕・灯明台石を設置するなどその構造には技巧をこらしています。

しかし、最大の特徴は装飾壁画で石室の壁画には赤・黄・緑・黒・白で描かれた靫(矢筒)・盾・騎馬・星・双脚輪状文・わらび手文・三角文などの文様が所狭しと配列されており、その豪華絢爛さは、我が国における装飾古墳の頂点として昭和27年、国の特別史跡に指定されています。

今日やっと孔雀サボテンがふたつ咲きました・・・ありがとう。

今日やっと孔雀サボテンがふたつ咲きました・・・ありがとう。今日は国民年金法が公布された日なんだ。

今日の春秋の記事で知りました。

政治家の人たちにも是非読んでもらいたい。

私たちの時代には100年安心とかのキャッチフレーズで推し進めてきたものが、今は不安と不信が広まるばかり。

保科正之は江戸時代初期の会津藩主。父は徳川2代将軍秀忠という血筋だが、母親の身分が低かったため表舞台に出ることはなかった。異母兄の3代将軍家光も長く存在さえ知らなかったという►将軍の補佐役を務めていた頃から善政の人であった。大名の養子制度を緩和してお家断絶に伴う浪人の増加を防ぎ、美風とされた殉死を禁じる。江戸城出火の際は「戦国時代の遺物だ」と焼失した天守閣を再建せず、財政規律の順守に努めた►また90歳以上のものには身分や男女を問わず、1日玄米5合を終生にわたって給付する事業を始めている。「日本最初の国民年金制度」とも評されるそうだ►その精神を受け継いだ現代の「国民年金法」。1959年4月16日に公布された。自営業者らにも公的年金を支給する仕組みで、「国民皆年金」が実現することになった►社会で支えるという理想は色あせていないが、実情は随分様変わりしてしまった。支給額は目減りし、支給開始年齢は引き上げられる一方だ。若い世代が不公平感や将来への不安を訴えるのも無理はない。制度の根幹である「信頼」が大きく揺らいでもいる►折も折、2月にはデータ入力のずさん処理で本来の支給額が減額されるミスも起きた。先週末の4月支給分は大丈夫だろうか。近年、何かと批判を受ける年金制度。400年前の先駆者も「もそっとしっかりせよ」と嘆じておられよう。

西日本新聞 【春秋】 2018・04・16

王塚古墳春の一斉公開

王塚古墳春の一斉公開 やつしろ散歩・慈恩寺

やつしろ散歩・慈恩寺昨日(4/14)は朝早くから起きて福岡県飯塚市にある王塚古墳の壁画の見学に行ってきました。

遠賀川流域の古墳についても何カ所か春の一般公開がありましたので冲出古墳や川島古墳にもよって来ました。

今日(4/15)は9時30分から平成30年度図書館講座がありガイドと楽しむ八代散歩・八代に残る西南戦争の爪痕~近代日本の夜明け~という企画もの、題名につられて参加しました。

散歩コースは図書館→沢井家長屋門→塩屋町慈恩寺→若宮官軍墓地→塩屋八幡宮→図書館のコースでした。

詳細については後日まとめたいと思います。

今日で熊本地震2年目。

4月14日前震。

2日後16日本震。

1週間後21日、次男坊に双子の孫が授かりました。

私たちには忘れられない2年前の1週間です。

4月14日前震。

2日後16日本震。

1週間後21日、次男坊に双子の孫が授かりました。

私たちには忘れられない2年前の1週間です。

安倍政権は都合の悪い事は隠蔽や改ざん。

国会での審議においても、不適切極まりない答弁を繰り返し証人喚問にも応じない姿勢は謙虚さの欠けらもありません。

昨日の西日本新聞、社会面、デスク日記に吉井剛さんが今起きている日本の政治の様子を次のように書かれています。

国土交通省は先日、九州新幹線西九州(長崎)ルート全線をフル規格で整備した場合、費用対効果が3倍を超すと試算したが、どうも信じがたい。7年前、推進していたフリーゲージトレイン(軌間可変電車)の費用対効果を水増し公表した〝前科〟があるからだ。政府が公表する数字は疑えと教わった。最近では厚生労働省が国会に示した裁量労働制に関する労働時間データでも異常値が次々と発覚した。

だが信じられないのは数字だけではなかった。国会で「ない」と繰り返された、南スーダンやイラクでの自衛隊の日報が次々見つかり、一部では防衛省の隠蔽が発覚。安倍晋三首相への忖度はないはずの加計学園の問題では文書に「首相案件」の記述が見つかり、森友学園の問題では決裁文書そのものが改ざんされた。

政府の文書、言葉、行為のすべてを疑え。もし国民皆がそう肝に銘じなければならないのなら、もはや民主主義国家は名乗れない。

近所の歯医者さんから戴いたカレンダーに毎日、漢字と読みが一言ずつ書いてあります。

書けない漢字や読みにくい漢字というものだろうと思います。

この漢字を日毎に見てみると何故かこのカレンダーに書いてある言葉が昨日見た国会中継の一コマ一コマを思い出させます。

全く関係ない言葉もありますが4月1日から順に書いてみます。

1日・閻魔帳→2日・御釈迦→3日・押っ放り出す→4日・御凸→5日・お目出度い→6日・御の字→7日・我鳴る→8日・蒲魚→9日・空穴→10日・愚痴る→11日・御託→12日・札片→13日・雀荘→14日・素頓狂→15日・責付く→16日・外方→17日・茶々→18日・珍紛漢→19日・突外れ→20日・迸り→21日・生っ白い→22日・寝坊助→23日・光一→24日・屁っ放り腰→25日・箆棒→26日・盆暗→27日・儘→28日・捥り→29日・野暮天→30日・闇雲

最後は闇雲となっているのに不安を覚えます。

四月という月、ほとんどの人が思い浮かべるのは入学式や始業式、入社式。

やはり新年度という年度の初め。

でも熊本県人なら忘れてはならない出来事は2年前の熊本地震。

二日ほど前に山陰地方で大きな地震がありました。

今日も夜半に鹿児島で地震が起きています。

今朝の耶馬渓の土砂災害の原因は何だったのだろう?

忘れた頃に災害はやって来ます。

自然災害から身を守るために大切なことは「忘れない」こと。

2年前のあの頃にも鯉のぼりが昇っていたな。