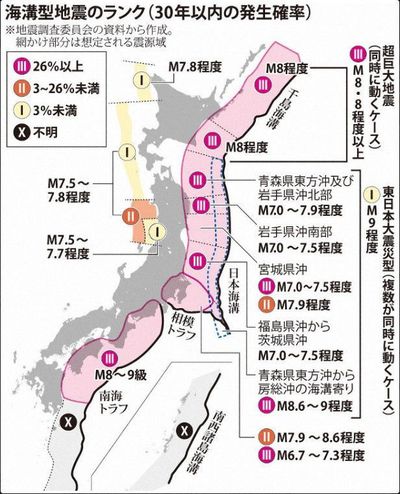

昨日の新聞に気になる記事が1面に出ていました。

宮城県沖 地震確率90%

政府予測改定 30年内 M7-7.5

政府の地震調査委員会(委員長・平田直東京大教授)は26日、東北―関東地方の日本海溝沿いまとめてた の海域で、今後30年間にマグニチュード(M)7~8の大地震が起きる可能性が高いとする予測を公表した。確率90%以上の場所もあった。2011年3月の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)発生を受け、同年11月にまとめた長期評価を改定した。

地震の長期評価「ワードBOX」西日本新聞

プレート境界の海溝や、活断層などで繰り返し起きると考えられる地震の規模や切迫度に関する予測。政府の地震調査委員会がまとめる。切迫度は「30年以内の発生確率」として規模や海域ごとに示すことが多い。過去の地震が根拠だが、不十分な情報しかないことも多く、確率の値には幅を持たせる。値はさらに3%未満、3~26%未満の「やや高い」、26パーセント以上の「高い」の3段階に分け、評価できない場合は「不明」とする。

政府からの発表については気を引き締めながら防災対策を考えなければならないのですが、この報道について自治体や政府が考えなければならないことや対策を出来るだけ早く発表して頂きたいものです。日本海溝に近い原発5基もあります。どのように対処していくのでしょうか?

石牟礼道子 誕生・1927年3月11日 死没・2018年2月10日(90歳没)

職業・小説家、詩人

熊本県天草郡河浦町(現・天草市)出身。水俣実務学校(現 熊本県立水俣高等学校)卒業後、代用教員、主婦を経て1958年谷川雁の「サークル村」に参加、詩歌を中心に文学活動を開始。1956年短歌研究五十首詠(後の短歌研究新人賞)に入選。

代表作『苦海浄土 わが水俣病』は、文明の病としての水俣病を鎮魂の文学として描き出した作品として絶賛された。同作で第1回大宅壮一ノンフィクション賞を与えられたが、受賞を辞退。

2/26(火)八代市立図書館で前山光則先生の文学講座がありました。

この講座は2/26・第1回「石牟礼道子の世界」、3/8・第2回「現地で学ぶ文学散歩」・・全2回で構成される日帰り旅行も組み込まれた毎年行われる図書館が企画するものです。

日帰り旅行の前に、前山先生が選らばれた作家の作品の紹介と簡単な説明があり、その後作家や作品ゆかりの地を訪ね歩くという企画になっています。

今回は五感で楽しむ、追悼・石牟礼道子ツアーです。

石牟礼道子さんは2月10日亡くなられました。

享年90歳。

この方のことは今まで何も知りませんでいた。

生まれが天草で育ちが水俣であること、パーキンソン病を患われていたことについてはこの方自身が水俣病の患者だと思っていました。

1970年代に熊本にやって来ましたが、熊本は水俣病にハンセン病、その頃はひどい所にやって来たなという想いが残っています。

今回、先生から戴いた資料は抜粋したものですが・・

『苦海浄土』第1部・第3章「ゆき女きき書き」(抜粋)、ゆのつるの記、石牟礼道子・短歌抄、短歌集『海と空のあいだに』のあとがき「あらあら覚え」から、石牟礼道子・俳句抄、石牟礼道子・略年譜、『葭の渚』抄録

何時ものように略年譜を上手く利用しながら石牟礼道子が水俣実務学校卒業後、代用教員、主婦を経て、1958年谷川雁の「サークル村」に参加、詩歌を中心に文学活動を開始されていった経緯を説明されて、作品『苦海浄土』の話では今回、川本(?)さんが見事な朗読を披露され、流れるような朗読には聞き入るばかりでした。

今回の講座の様子は昨日、NHK(クマロク)の番組でも取り上げられました。

●苦海浄土の意味を調べてみました。

筑豊の作家に「上野英進」という方が居られてこの方の勧めで『苦海浄土』という題名が名付けられたそうです。

その意味は仏教用語の「苦界」という言葉から、この世が苦しいものであることを海にたとえた語で「苦海」とも書き、水俣から流れる八代海・不知火海が、苦界=苦海だと捉えてと言う様な意味と、公害があるこの場所を浄土(清浄な世界)のようになればいいなという願いが込められたものだそうです。

記念日とは思えないんですが「雑学ネタ帳」に二・二六事件の日が記念日として取り上げられています。

記念日ではなく出来事として捉える方がいいのでは?

二・二六事件の日(2月26日 記念日)

1936年(昭和11年)のこの日、クーデター未遂事件「二・二六事件」が発生した。

陸軍の皇道派の影響を受けた青年将校が、対立していた統制派の打倒と国家改造を目指し、1,483名の下士官兵を率いて「昭和維新」と称して首相官邸等を襲撃した。内大臣・大蔵大臣等が殺害され、永田町一帯が占拠された。

当初、陸軍の首脳部は青年将校たちの行動を容認する態度をとっていたが、海軍が鎮圧を要求し、天皇も同様の立場をとったので、29日に鎮圧を開始した。飛行機から「下士官兵ニ告グ」のビラを撒いて帰順を勧め、「今からでも決して遅くはないから、直ちに抵抗をやめて軍旗の下に復帰する様にせよ」との投降を呼びかけるラジオ放送を行った。

形勢が不利になったと判断した将校たちは兵を原隊に帰し、2名が自決、残りの者が自首して、その日のうちに鎮定された。事件の首謀者は銃殺刑に処された。事件後しばらくは「不祥事件」「帝都不祥事件」とも呼ばれていた。

二・二六事件(ににろくじけん、にいにいろくじけん)は、1936年(昭和11年)2月26日から2月29日にかけて、皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが1,483名の下士官兵を率いて起こした

日本のクーデター未遂事件である。 この事件の結果岡田内閣が総辞職し、後継の廣田内閣が思想犯保護観察法を成立させた。

Wikipediaより

●きねん【記念】

大辞林 第三版の解説

( 名 ) スル

〔古くは「紀念」とも書いた〕

① あとの思い出として残しておくこと。また、その物。 「卒業を-して植樹する」 「 -品」

② 過去の出来事への思いを新たにし、何かをすること。 「 -の行事」

記念日ではなく出来事として捉える方がいいのでは?

二・二六事件の日(2月26日 記念日)

1936年(昭和11年)のこの日、クーデター未遂事件「二・二六事件」が発生した。

陸軍の皇道派の影響を受けた青年将校が、対立していた統制派の打倒と国家改造を目指し、1,483名の下士官兵を率いて「昭和維新」と称して首相官邸等を襲撃した。内大臣・大蔵大臣等が殺害され、永田町一帯が占拠された。

当初、陸軍の首脳部は青年将校たちの行動を容認する態度をとっていたが、海軍が鎮圧を要求し、天皇も同様の立場をとったので、29日に鎮圧を開始した。飛行機から「下士官兵ニ告グ」のビラを撒いて帰順を勧め、「今からでも決して遅くはないから、直ちに抵抗をやめて軍旗の下に復帰する様にせよ」との投降を呼びかけるラジオ放送を行った。

形勢が不利になったと判断した将校たちは兵を原隊に帰し、2名が自決、残りの者が自首して、その日のうちに鎮定された。事件の首謀者は銃殺刑に処された。事件後しばらくは「不祥事件」「帝都不祥事件」とも呼ばれていた。

二・二六事件(ににろくじけん、にいにいろくじけん)は、1936年(昭和11年)2月26日から2月29日にかけて、皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが1,483名の下士官兵を率いて起こした

日本のクーデター未遂事件である。 この事件の結果岡田内閣が総辞職し、後継の廣田内閣が思想犯保護観察法を成立させた。

Wikipediaより

●きねん【記念】

大辞林 第三版の解説

( 名 ) スル

〔古くは「紀念」とも書いた〕

① あとの思い出として残しておくこと。また、その物。 「卒業を-して植樹する」 「 -品」

② 過去の出来事への思いを新たにし、何かをすること。 「 -の行事」

沖縄の人たちくらいに、日本のすべての人が基地の問題に関心を寄せていれば、こんなことは起らなかっただろう。

自分の身に火の粉がかぶらなければ他人事のように考えてしまう。

基地の問題然り、原発の問題も然りです。

事故が起きた時だけは関心を示すが時間がたてばすぐに忘れてしまいます。

何か間違っている様な気はしませんか?

「意思を示しても変わらない」半数は県民投票に行かず 複雑な沖縄の現実 沖縄タイムス社 2019/02/25 06:00

沖縄県民投票では、半数が投票に行かなかった。「賛否を選べなかった」「民意を示しても変わらない」。悩みや諦めなどさまざまな声が上がった。

基地問題には関心があるという中城村の公務員の男性(29)は「普天間飛行場はなくしてほしいが、辺野古の自然が壊されるのも納得できない」と複雑な思いを口にする。

泊高校に通い、投票権を得たばかりの男子生徒(18)も悩んだ末、投票には行かなかった。「辺野古の新基地建設には反対だが、これまでの政府の姿勢を見ると民意を示しても何も変わらないのでは」と、諦めたような表情だった。

悩んだ末に1票を投じた人も

辺野古新基地建設のみに絞って直接意思を示した県民投票は、反対が7割を超える結果となった。紆余(うよ)曲折を経て全県で実施され、県民は立場を超えて、悩み、自分なりの理由を見つけて1票を投じた。

新基地建設が進む大浦湾を望む名護市役所久志支所を訪れた女性(79)は「反対」に投じた。「現場を見るだけで気持ちが壊れていく思いがする。癒やしの海を『戦場』に変えられている」と憤った。

同市辺野古、豊原、久志の久辺3区。久志コミュニティセンターで投票したパートの女性(49)は「基地建設をストップさせることは難しいかもしれないが、沖縄の未来を考えると、全国に『私たちは反対だ』という思いをはっきり伝えたい」と語った。

2017年12月、米軍普天間飛行場所属ヘリの窓が落下した宜野湾市新城の普天間第二小学校。投票所の同校体育館では、子ども連れの市民の姿も。

3年前に辺野古から普天間に引っ越した40代女性は赤ちゃんを抱っこしながら投票し、○を付けたのは「どちらでもない」。「普天間は住民が多いから危険だし、埋め立てが進む新基地に反対しても意味がない。県外も受け入れてくれないし、堂々巡り」

「反対」に○を付けた女性(32)は「普天間の負担を辺野古に移しても沖縄の現状は変わらない。私はハーフなので反対、賛成と言いにくい雰囲気がある。同じ思いをする人が増えてほしくない」と胸の内を吐露した。

故翁長雄志前知事の地元、那覇市の大道小学校でも早朝から市民が足を運んでいた。会社員の男性(22)は「住宅地に囲まれる普天間飛行場は、海沿いの辺野古に移した方がまだ安全だ」との理由から「賛成」に入れた。

米軍用地返還後の跡地利用で発展した同市新都心地区。市緑化センターで投票した大学生の男性(18)は、初の投票で緊張したという。「学校などで沖縄の歴史や基地問題を学んできた。やっぱり、好きな沖縄に現在のように基地が多過ぎるのは嫌だなと思った。意思表示できてよかった」とほっとした様子だった。

●沖縄県民投票 西日本新聞 「ワードBOX」

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先、名護市辺野古沿岸部の埋め立ての賛否を問うため、市民グループが直接請求して成立した条例に基づき実施された。国に対する法的拘束力はないが、最多の選択肢が投票資格者の4分の1に達すれば、知事は結果を尊重し、首相と米大統領に通知すると定める。昨年10月に成立した投票条例は「賛成」「反対」の二者択一だったが、宜野湾市など5市町が「民意を推し量るのが難しい」などとしていったん不参加を表明。「どちらでもない」を加え3択とする改正条例が成立し、全市町村が参加して実施されることになった。投票資格者は18歳以上で、24日も速報値で115万3591人。

自分の身に火の粉がかぶらなければ他人事のように考えてしまう。

基地の問題然り、原発の問題も然りです。

事故が起きた時だけは関心を示すが時間がたてばすぐに忘れてしまいます。

何か間違っている様な気はしませんか?

「意思を示しても変わらない」半数は県民投票に行かず 複雑な沖縄の現実 沖縄タイムス社 2019/02/25 06:00

沖縄県民投票では、半数が投票に行かなかった。「賛否を選べなかった」「民意を示しても変わらない」。悩みや諦めなどさまざまな声が上がった。

基地問題には関心があるという中城村の公務員の男性(29)は「普天間飛行場はなくしてほしいが、辺野古の自然が壊されるのも納得できない」と複雑な思いを口にする。

泊高校に通い、投票権を得たばかりの男子生徒(18)も悩んだ末、投票には行かなかった。「辺野古の新基地建設には反対だが、これまでの政府の姿勢を見ると民意を示しても何も変わらないのでは」と、諦めたような表情だった。

悩んだ末に1票を投じた人も

辺野古新基地建設のみに絞って直接意思を示した県民投票は、反対が7割を超える結果となった。紆余(うよ)曲折を経て全県で実施され、県民は立場を超えて、悩み、自分なりの理由を見つけて1票を投じた。

新基地建設が進む大浦湾を望む名護市役所久志支所を訪れた女性(79)は「反対」に投じた。「現場を見るだけで気持ちが壊れていく思いがする。癒やしの海を『戦場』に変えられている」と憤った。

同市辺野古、豊原、久志の久辺3区。久志コミュニティセンターで投票したパートの女性(49)は「基地建設をストップさせることは難しいかもしれないが、沖縄の未来を考えると、全国に『私たちは反対だ』という思いをはっきり伝えたい」と語った。

2017年12月、米軍普天間飛行場所属ヘリの窓が落下した宜野湾市新城の普天間第二小学校。投票所の同校体育館では、子ども連れの市民の姿も。

3年前に辺野古から普天間に引っ越した40代女性は赤ちゃんを抱っこしながら投票し、○を付けたのは「どちらでもない」。「普天間は住民が多いから危険だし、埋め立てが進む新基地に反対しても意味がない。県外も受け入れてくれないし、堂々巡り」

「反対」に○を付けた女性(32)は「普天間の負担を辺野古に移しても沖縄の現状は変わらない。私はハーフなので反対、賛成と言いにくい雰囲気がある。同じ思いをする人が増えてほしくない」と胸の内を吐露した。

故翁長雄志前知事の地元、那覇市の大道小学校でも早朝から市民が足を運んでいた。会社員の男性(22)は「住宅地に囲まれる普天間飛行場は、海沿いの辺野古に移した方がまだ安全だ」との理由から「賛成」に入れた。

米軍用地返還後の跡地利用で発展した同市新都心地区。市緑化センターで投票した大学生の男性(18)は、初の投票で緊張したという。「学校などで沖縄の歴史や基地問題を学んできた。やっぱり、好きな沖縄に現在のように基地が多過ぎるのは嫌だなと思った。意思表示できてよかった」とほっとした様子だった。

●沖縄県民投票 西日本新聞 「ワードBOX」

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先、名護市辺野古沿岸部の埋め立ての賛否を問うため、市民グループが直接請求して成立した条例に基づき実施された。国に対する法的拘束力はないが、最多の選択肢が投票資格者の4分の1に達すれば、知事は結果を尊重し、首相と米大統領に通知すると定める。昨年10月に成立した投票条例は「賛成」「反対」の二者択一だったが、宜野湾市など5市町が「民意を推し量るのが難しい」などとしていったん不参加を表明。「どちらでもない」を加え3択とする改正条例が成立し、全市町村が参加して実施されることになった。投票資格者は18歳以上で、24日も速報値で115万3591人。

芥川賞とか直木賞という文学の賞がありますが直木賞が大衆文学の分野の賞であることはご存知でしたか?

純文学と大衆文学、何が違うのでしょう?

大辞林 第三版の解説

★じゅんぶんがく【純文学】

① 大衆文学・通俗文学に対して、読者に媚こびず純粋な芸術をめざした文学作品。

② 哲学・史学を含む広義の文学に対し、美的形成を主とした詩歌・小説・戯曲などの類。

★たいしゅうぶんがく【大衆文学】

大衆の興味や理解力に重点を置いて書かれた文学。時代小説・推理小説・ SF ・風俗小説・家庭小説・ユーモア小説・少年少女小説などの類。大衆文芸。 → 純文学

南国忌(2月24日 記念日)

小説家・直木三十五(なおき さんじゅうご)の1934年(昭和9年)の忌日。

代表作の小説『南国太平記』から「南国忌」と呼ばれている。

●直木三十五について

1891年(明治24年)2月12日に大阪府大阪市中央区に生まれる。本名は植村宗一。東洋史学者の植村清二は実弟。早稲田大学高等師範部英語科を月謝未納で中退。しかし、早稲田大学へは登校し続けており、卒業記念写真の撮影にも参加している。

1923年(大正12年)に『文藝春秋』の創刊に参加して文壇ゴシップ欄を担当。毒舌で話題を呼び、『由比根元大殺記』(1929年)、『南国太平記』(1931年)の成功で流行作家となる。筆名は本名の一字「植」を分解して直木、年齢に応じて三十一、三十二、三十三と変更、以後三十五を名乗る。

1932年(昭和7年)には「ファシズム宣言」をし、国策的傾向の強い『日本の戦慄』で文壇に波紋を投じる。結核性脳膜炎により43歳で死去。大衆文学の向上に貢献した。その他の作品に『合戦』(1928年)、『荒木又右衛門』(1930年)、『楠木正成』(1932年)などがある。

亡くなった翌年1935年(昭和10年)、直木の友人だった作家・文藝春秋社長の菊池寛の発意により、純文学の「芥川龍之介賞」(通称:「芥川賞」)とともに、大衆文学の分野の新人に贈る賞として「直木三十五賞」(通称:「直木賞」)が創設された。

純文学と大衆文学、何が違うのでしょう?

大辞林 第三版の解説

★じゅんぶんがく【純文学】

① 大衆文学・通俗文学に対して、読者に媚こびず純粋な芸術をめざした文学作品。

② 哲学・史学を含む広義の文学に対し、美的形成を主とした詩歌・小説・戯曲などの類。

★たいしゅうぶんがく【大衆文学】

大衆の興味や理解力に重点を置いて書かれた文学。時代小説・推理小説・ SF ・風俗小説・家庭小説・ユーモア小説・少年少女小説などの類。大衆文芸。 → 純文学

南国忌(2月24日 記念日)

小説家・直木三十五(なおき さんじゅうご)の1934年(昭和9年)の忌日。

代表作の小説『南国太平記』から「南国忌」と呼ばれている。

●直木三十五について

1891年(明治24年)2月12日に大阪府大阪市中央区に生まれる。本名は植村宗一。東洋史学者の植村清二は実弟。早稲田大学高等師範部英語科を月謝未納で中退。しかし、早稲田大学へは登校し続けており、卒業記念写真の撮影にも参加している。

1923年(大正12年)に『文藝春秋』の創刊に参加して文壇ゴシップ欄を担当。毒舌で話題を呼び、『由比根元大殺記』(1929年)、『南国太平記』(1931年)の成功で流行作家となる。筆名は本名の一字「植」を分解して直木、年齢に応じて三十一、三十二、三十三と変更、以後三十五を名乗る。

1932年(昭和7年)には「ファシズム宣言」をし、国策的傾向の強い『日本の戦慄』で文壇に波紋を投じる。結核性脳膜炎により43歳で死去。大衆文学の向上に貢献した。その他の作品に『合戦』(1928年)、『荒木又右衛門』(1930年)、『楠木正成』(1932年)などがある。

亡くなった翌年1935年(昭和10年)、直木の友人だった作家・文藝春秋社長の菊池寛の発意により、純文学の「芥川龍之介賞」(通称:「芥川賞」)とともに、大衆文学の分野の新人に贈る賞として「直木三十五賞」(通称:「直木賞」)が創設された。

今日の読売1面はやぶさ2着地成功の記事のすぐ下に『スクールロイヤー拡充』来年度中 20の府県・政令市導入の記事がありました。

あまり耳にしないスクールロイヤー制度の説明もあり、記事も読みやすく構成されていました。

弁護士が第三者的に助言

スクールロイヤー制度 弁護士が学校側の代理人ではなく、第三者的な立場で子供や保護者の事情を検討して、学校側に助言する制度。都道府県や政令市に限らず、どの自治体でも導入することができる。

◎スクールロイヤーの導入状況

導入済み自治体 【都道府県】茨城県、岐阜県、三重県、大阪府、鳥取県、岡山県、徳島県、愛媛県、長崎県、大分県

【政令市】仙台市、新潟市、堺市、福岡市

2019年度中の導入を予定している自治体【都道府県】新潟県、鹿児島県

【政令市】さいたま市、大阪市、神戸市、広島市

記事の中身を紹介します。

千葉県野田市の小学4年生栗原心愛さん(10)が自宅で死亡し、両親が傷害容疑で逮捕された事件を巡って、法的な観点から弁護士が学校に対して助言する「スクールロイヤー制度」の拡充が求められている。

読売新聞が47都道府県と政令市の計67自治体を調査したところ、14自治体が導入しており、来年度中には6自治体が新たに導入する予定であることが明らかになった。

スクールロイヤーは、自治体が契約している顧問弁護士とは違い、学校現場に特化した立場で活動する。自治体から委託され、教育委員会に配置されるケースが多い。

すでに導入しているのは、茨城、岐阜、三重、大坂、鳥取、岡山、徳島、愛媛、長崎、大分の10府県と、政令市では、せんだい、新潟、堺、福岡の4市。来年度中には、新潟、鹿児島両県のほか、さいたま、大坂、神戸、広島の4政令市も導入する方針だ。

スクールロイヤーに区分していないものの、法的な相談体制を構築している自治体もある。東京都は学校問題サポートセンターを設置し、必要に応じて弁護士や警察OBに助言を求める。北九州市も弁護士や警察OBらでつくる学校支援チームを置いている。

スクールロイヤーについては「必要性を感じる」とする自治体が多かったが、導入できない理由として、「予算の問題」「顧問弁護士への相談で十分」を挙げ、二の足を踏む自治体も少なくなかった。

スクールロイヤー(School Lawyer)とは、学校で起こるいじめや保護者とのトラブル等を法的に解決する弁護士のことである。学校内で問題が起きた際に、弁護士会と教育委員会の連携のもと、学校に弁護士が派遣される制度をスクールロイヤー制度という。2018年、NHK総合の土曜ドラマ「やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる」の放送により広く知られるようになった。

Wikipediaより

家の中にあるカレンダーの中に月毎にテーマを変えて毎日漢字が書かれたものがあります。

今月のテーマは「生活の中の漢字」です。

読めるようで読めない漢字や、意味が解らないものもあります。

覚える気持ちにならないとなかなか頭に入らないものです。

ただ見ているだけでは記憶には薄いということですかね。

1ヶ月分を書いてみますので読んでみてください。

軋轢、邂逅、生粋、急拵え、老舗、蒐集、逡巡、正味、総嘗め、徒事、直中、黙り、辻褄、罪科、鼎立、慟哭、途轍、成程、抜粋、独り法師、日捲り、邁進、待ち惚け、水捌け、没薬、累代、怜悧、悪巧み。

1日~28日まで列挙しましたが、さあどれくらい読めるでしょうか?

答えを書いておきます。

あつれき、かいこう、きっすい、しにせ、しゅうしゅう、しゅんじゅん、しょうみ、そうなめ、ただごと、ただなか、だんまり、つじつま、つみとが、ていりつ、どうこく、とてつ、なるほど、ばっすい、ひとりぼっち、ひめくり、まいしん、まちぼうけ、みずはけ、もつやく、るいだい、れいり、わるだくみ。

※意味が解らなかったもの

邂逅・・思いがけなく出あうこと。偶然の出あい。めぐりあい。

逡巡・・決断できないで、ぐずぐずすること。しりごみすること。ためらい。

鼎立・・鼎(かなえ)の足のように、三者が互いに対立すること。

没薬・・ミルラともいう。アラビアやアフリカ産のカンラン科ミルラノキ属の植物から得られるゴム質樹脂。不規則な塊状物で,粉末は黄色。特異の臭気と苦味をもつ。中医学では血行を促し,腫れを消す作用があるとされ,打撲症,切り傷などに内用・外用とする。古代エジプトではミイラ製造に利用。

怜悧・・賢いこと。利口なこと。また、そのさま。利発。

今月のテーマは「生活の中の漢字」です。

読めるようで読めない漢字や、意味が解らないものもあります。

覚える気持ちにならないとなかなか頭に入らないものです。

ただ見ているだけでは記憶には薄いということですかね。

1ヶ月分を書いてみますので読んでみてください。

軋轢、邂逅、生粋、急拵え、老舗、蒐集、逡巡、正味、総嘗め、徒事、直中、黙り、辻褄、罪科、鼎立、慟哭、途轍、成程、抜粋、独り法師、日捲り、邁進、待ち惚け、水捌け、没薬、累代、怜悧、悪巧み。

1日~28日まで列挙しましたが、さあどれくらい読めるでしょうか?

答えを書いておきます。

あつれき、かいこう、きっすい、しにせ、しゅうしゅう、しゅんじゅん、しょうみ、そうなめ、ただごと、ただなか、だんまり、つじつま、つみとが、ていりつ、どうこく、とてつ、なるほど、ばっすい、ひとりぼっち、ひめくり、まいしん、まちぼうけ、みずはけ、もつやく、るいだい、れいり、わるだくみ。

※意味が解らなかったもの

邂逅・・思いがけなく出あうこと。偶然の出あい。めぐりあい。

逡巡・・決断できないで、ぐずぐずすること。しりごみすること。ためらい。

鼎立・・鼎(かなえ)の足のように、三者が互いに対立すること。

没薬・・ミルラともいう。アラビアやアフリカ産のカンラン科ミルラノキ属の植物から得られるゴム質樹脂。不規則な塊状物で,粉末は黄色。特異の臭気と苦味をもつ。中医学では血行を促し,腫れを消す作用があるとされ,打撲症,切り傷などに内用・外用とする。古代エジプトではミイラ製造に利用。

怜悧・・賢いこと。利口なこと。また、そのさま。利発。

テレビのニュースに流れるネット上の悪ふざけ動画。

こんなにも続けさまにと思いきや、これまで悪ふざけをした動画がいっきに流されているとも言われている。

ネット社会の餌食にされている。

餌食にした方は閲覧回数が上がることで儲かるという仕組みになっているそうです。

当然のことながら悪ふざけをした者が社会から罰則を受けるのは当然。

この悪ふざけがどれだけ会社の信用を失墜し、その人が学生であれば学校の名誉にも傷を負わせることにもなります。

当然のことながら親兄弟にも迷惑がかかるでしょう。

悪ふざけをした当事者はこの悪ふざけから何を得たのでしょう?

短絡的に行ってしまう若者の行動の陰になんでも出来てしまうネット社会の闇のようなものを感じます。

今月、生誕100年を迎えた故やなせたかしさんが描いたばいきんまんは、いたずらが大好き。アンパンマンにやっつけられても、懲りずに悪巧み。便利なメカを使いこなすが、間抜けな性格でよく自滅する

▼絵本やアニメはともかく、現実の世界で笑えないいたずらが、懲りもせず。飲食店やコンビニのアルバイト店員が、ごみ箱に捨てた魚をまな板に戻したり、おでんの具材を口に入れて出したり-。その動画をネットで公開して喜んでいるのだ

▼食べ物を粗末に扱う。不衛生、ばい菌が心配だ。仲間内のウケを狙った悪ふざけでも、ネット上では瞬く間に広まる。雇い主は批判を浴び、信用を失う。当人は解雇だけでなく、損害賠償を求められる場合も。便利な道具を使いこなしているつもりだろうが、間抜けな自滅だ

▼戦中、戦後の食糧難を知るやなせさんは、困っている人に食べ物を届けてくれるヒーローがいれば、と思った。アンパンマンの原点だ

▼おなかをすかせた人には自分を食べさせる献身的なアンパンマンと、人を困らせてばかりのばいきんまん。人には良い心だけでなく、欲望や悪さをしたがる心もあるものだと、やなせさんは物語で伝えようとした

▼食のありがたさや、欲望を我慢して正しい行いをすることの大切さを、子どもたちに考えてほしかったのだろう。食べ物で遊ぶ若者よ、ばいきんまんにならぬよう、絵本から学び直すべし。

=2019/02/20付 西日本新聞朝刊=

こんなにも続けさまにと思いきや、これまで悪ふざけをした動画がいっきに流されているとも言われている。

ネット社会の餌食にされている。

餌食にした方は閲覧回数が上がることで儲かるという仕組みになっているそうです。

当然のことながら悪ふざけをした者が社会から罰則を受けるのは当然。

この悪ふざけがどれだけ会社の信用を失墜し、その人が学生であれば学校の名誉にも傷を負わせることにもなります。

当然のことながら親兄弟にも迷惑がかかるでしょう。

悪ふざけをした当事者はこの悪ふざけから何を得たのでしょう?

短絡的に行ってしまう若者の行動の陰になんでも出来てしまうネット社会の闇のようなものを感じます。

今月、生誕100年を迎えた故やなせたかしさんが描いたばいきんまんは、いたずらが大好き。アンパンマンにやっつけられても、懲りずに悪巧み。便利なメカを使いこなすが、間抜けな性格でよく自滅する

▼絵本やアニメはともかく、現実の世界で笑えないいたずらが、懲りもせず。飲食店やコンビニのアルバイト店員が、ごみ箱に捨てた魚をまな板に戻したり、おでんの具材を口に入れて出したり-。その動画をネットで公開して喜んでいるのだ

▼食べ物を粗末に扱う。不衛生、ばい菌が心配だ。仲間内のウケを狙った悪ふざけでも、ネット上では瞬く間に広まる。雇い主は批判を浴び、信用を失う。当人は解雇だけでなく、損害賠償を求められる場合も。便利な道具を使いこなしているつもりだろうが、間抜けな自滅だ

▼戦中、戦後の食糧難を知るやなせさんは、困っている人に食べ物を届けてくれるヒーローがいれば、と思った。アンパンマンの原点だ

▼おなかをすかせた人には自分を食べさせる献身的なアンパンマンと、人を困らせてばかりのばいきんまん。人には良い心だけでなく、欲望や悪さをしたがる心もあるものだと、やなせさんは物語で伝えようとした

▼食のありがたさや、欲望を我慢して正しい行いをすることの大切さを、子どもたちに考えてほしかったのだろう。食べ物で遊ぶ若者よ、ばいきんまんにならぬよう、絵本から学び直すべし。

=2019/02/20付 西日本新聞朝刊=

昨日(2/19)は、図書館にて第4回目の「学芸員のこだわり八代学」松井文庫の美術工芸品が教えてくれることというテーマで学芸員の山崎 摂さんが講演をされました。

はじめに松井文庫についての説明があり松井家伝来の古文書や美術工芸品を保存し、後世に伝え残すとともに、調査研究公開を進め、文化の発展に寄与するため松井文庫は昭和59年(1984)2月21日、財団法人松井文庫として設立されました。翌60年に登録博物館に認可された松井文庫の経緯を詳しく話され、市立博物館では毎年、松井文庫所蔵品を借りて年間5~6期常設展示をしているとの話などから学芸員としての自分たちの仕事の内容を事細かに説明されました。

その中には今迄に京都、相国寺所有の作品展示会が2回ほどありましたが、そのきっかけとなったものが松井文庫には「この様な物があるよ」といった熊本県立美術館による調査事業(昭和59年・1984~平成6年・1994)や八代市立博物館未来の森ミュージアムによる調査事業(平成7年・1995~平成19年・2007)の膨大な調査報告書が全国の博物館などに配られ、各地から見学や展示品の貸出依頼などがあり、それが友好関係としてつながった結果なんだそうです。

博物館におられる学芸員の方達の緻密な研究成果の結果が地元では見ることができないような作品を集めた展覧会を開く原動力にもなっていることを知りました。

追記

今回戴いた資料の中に「絵画・書跡調査(約500点)」、『松井文庫名品展(Ⅰ)松井文庫の絵画と書蹟』昭和62年4月(1987)

上記二つの書跡と書蹟、?・・書籍の変換間違いではないかと先生に尋ねたところ、掛け軸などはこの様な字を書きますよとのご返答。

しょ‐せき【書跡/書×蹟】の意味 書いた文字の跡。筆跡。

辞書にはこうありました。

知らないことの多いこと、勉強不足でこの年になってからでも恥をかきます。

はじめに松井文庫についての説明があり松井家伝来の古文書や美術工芸品を保存し、後世に伝え残すとともに、調査研究公開を進め、文化の発展に寄与するため松井文庫は昭和59年(1984)2月21日、財団法人松井文庫として設立されました。翌60年に登録博物館に認可された松井文庫の経緯を詳しく話され、市立博物館では毎年、松井文庫所蔵品を借りて年間5~6期常設展示をしているとの話などから学芸員としての自分たちの仕事の内容を事細かに説明されました。

その中には今迄に京都、相国寺所有の作品展示会が2回ほどありましたが、そのきっかけとなったものが松井文庫には「この様な物があるよ」といった熊本県立美術館による調査事業(昭和59年・1984~平成6年・1994)や八代市立博物館未来の森ミュージアムによる調査事業(平成7年・1995~平成19年・2007)の膨大な調査報告書が全国の博物館などに配られ、各地から見学や展示品の貸出依頼などがあり、それが友好関係としてつながった結果なんだそうです。

博物館におられる学芸員の方達の緻密な研究成果の結果が地元では見ることができないような作品を集めた展覧会を開く原動力にもなっていることを知りました。

追記

今回戴いた資料の中に「絵画・書跡調査(約500点)」、『松井文庫名品展(Ⅰ)松井文庫の絵画と書蹟』昭和62年4月(1987)

上記二つの書跡と書蹟、?・・書籍の変換間違いではないかと先生に尋ねたところ、掛け軸などはこの様な字を書きますよとのご返答。

しょ‐せき【書跡/書×蹟】の意味 書いた文字の跡。筆跡。

辞書にはこうありました。

知らないことの多いこと、勉強不足でこの年になってからでも恥をかきます。

ちょっと九州では頷ける気候ではありませんが2月19日頃(2019年は2月19日)を「雨水」と言います。

また、この日から啓蟄までの期間もそのように言われます。

今日の読売新聞「編集手帳」に上手な文章があります。

・・暦の節目を表す二十四節気は、肌身に感じる季節感とはずれることが多い。節気を話題にする時は、「暦の上では」と前書きするのが習いとなっている・・。

雨水について『暦便覧』には「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となればなり」と記されています。

空から降るものが雪から雨に変わり、氷が溶けて水になる、という意味。草木が芽生える頃で、昔から、農耕の準備を始める目安とされてきました。春一番が吹くのもこの頃です。

しかし、本格的な春の訪れにはまだ遠く、大雪が降ったりもします。三寒四温を繰り返しながら、春に向かっていきます。

地方によっても違うようですが、この日に雛人形を飾ると良縁に恵まれるといわれています。

太陽黄径330度

立春から数えて15日目ごろ。

●春一番(春一番)

春一番(はるいちばん)は、北日本(北海道・東北)と沖縄を除く地域で例年2月から3月の半ば、立春から春分の間に、その年に初めて吹く南寄り(東南東から西南西)の強い風。春一番が吹いた日は気温が上昇し、翌日などは寒さが戻ることが多い。これを「寒の戻り」と言う。

●三寒四温(さんかんしおん)

寒い日が三日ほど続くと、その後四日間ぐらいは暖かいということ。これを繰り返しながら、だんだん暖かくなり、春へと向かいます。

もともと、中国北部や朝鮮半島の冬の気候を表す言葉で、後に日本に伝わりました。

※八代で今日(2/19)19.1mの春一番が吹きました。

また、この日から啓蟄までの期間もそのように言われます。

今日の読売新聞「編集手帳」に上手な文章があります。

・・暦の節目を表す二十四節気は、肌身に感じる季節感とはずれることが多い。節気を話題にする時は、「暦の上では」と前書きするのが習いとなっている・・。

雨水について『暦便覧』には「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となればなり」と記されています。

空から降るものが雪から雨に変わり、氷が溶けて水になる、という意味。草木が芽生える頃で、昔から、農耕の準備を始める目安とされてきました。春一番が吹くのもこの頃です。

しかし、本格的な春の訪れにはまだ遠く、大雪が降ったりもします。三寒四温を繰り返しながら、春に向かっていきます。

地方によっても違うようですが、この日に雛人形を飾ると良縁に恵まれるといわれています。

太陽黄径330度

立春から数えて15日目ごろ。

●春一番(春一番)

春一番(はるいちばん)は、北日本(北海道・東北)と沖縄を除く地域で例年2月から3月の半ば、立春から春分の間に、その年に初めて吹く南寄り(東南東から西南西)の強い風。春一番が吹いた日は気温が上昇し、翌日などは寒さが戻ることが多い。これを「寒の戻り」と言う。

●三寒四温(さんかんしおん)

寒い日が三日ほど続くと、その後四日間ぐらいは暖かいということ。これを繰り返しながら、だんだん暖かくなり、春へと向かいます。

もともと、中国北部や朝鮮半島の冬の気候を表す言葉で、後に日本に伝わりました。

※八代で今日(2/19)19.1mの春一番が吹きました。

この話は何度見聞きしても納得できない。

千葉県野田市の話、山口県周南市の話、昨年の東京都目黒区の話。

救えるべき幼い命が無残にも死に追いやられた。

関係者にもいろいろ事情はあろうがこの3件に関しては弁明の余地はありません。

関係者の人たちはこれからも自分には関係なかった如く生きていかれるのでしょうか?

あなた方の仕事とは一体何なんですか?・・・そう問いかけずにはおられません。

亡くなった千葉県野田市の小4女児は、父親の暴力を学校に訴えていたのに、救えなかった。多くの人が胸を痛めているさなか、また、やりきれない報道が

▼山口県周南市で起きた高2の男子生徒の自殺。県の調査検証委員会は、他の生徒によるいじめが自殺につながったと認定した。さらに教職員までがこの生徒に「いじめに類する行為」をしていたと発表した

▼相次ぐ痛ましい出来事。学校現場はどうなっているのか。指導・監督すべき教育委員会は何をしているのか。不信感は募る。元鳥取県知事の片山善博・早稲田大大学院教授は「日本の教育委員会は機能していない」と言い切る

▼教育委員会は都道府県、市区町村などに置かれる、首長から独立した行政機関。教育長と教育委員は議会の同意を得て任命される。教職員の指導などの実務に当たるのは、教育委員会の下にある事務局の職員だ。一般に教育委員会と聞いてイメージするのは事務局の方だろう

▼片山氏は、教育委員は企業で言えば取締役、経営者だと例える。問題があれば、経営者は解決に尽力し、責任も負う。だが教育委員には名ばかりの“社外取締役”が少なくない、と

▼もちろん熱心で有能な教育委員はたくさんおられよう。一方、地元の名士の「名誉職」になっているケースも。わが町の子どもを託す教育委員はどんな人か。仕事ぶりはどうか。住民が知っておくことも必要だろう。

=2019/02/08付 西日本新聞朝刊=

千葉県野田市の話、山口県周南市の話、昨年の東京都目黒区の話。

救えるべき幼い命が無残にも死に追いやられた。

関係者にもいろいろ事情はあろうがこの3件に関しては弁明の余地はありません。

関係者の人たちはこれからも自分には関係なかった如く生きていかれるのでしょうか?

あなた方の仕事とは一体何なんですか?・・・そう問いかけずにはおられません。

亡くなった千葉県野田市の小4女児は、父親の暴力を学校に訴えていたのに、救えなかった。多くの人が胸を痛めているさなか、また、やりきれない報道が

▼山口県周南市で起きた高2の男子生徒の自殺。県の調査検証委員会は、他の生徒によるいじめが自殺につながったと認定した。さらに教職員までがこの生徒に「いじめに類する行為」をしていたと発表した

▼相次ぐ痛ましい出来事。学校現場はどうなっているのか。指導・監督すべき教育委員会は何をしているのか。不信感は募る。元鳥取県知事の片山善博・早稲田大大学院教授は「日本の教育委員会は機能していない」と言い切る

▼教育委員会は都道府県、市区町村などに置かれる、首長から独立した行政機関。教育長と教育委員は議会の同意を得て任命される。教職員の指導などの実務に当たるのは、教育委員会の下にある事務局の職員だ。一般に教育委員会と聞いてイメージするのは事務局の方だろう

▼片山氏は、教育委員は企業で言えば取締役、経営者だと例える。問題があれば、経営者は解決に尽力し、責任も負う。だが教育委員には名ばかりの“社外取締役”が少なくない、と

▼もちろん熱心で有能な教育委員はたくさんおられよう。一方、地元の名士の「名誉職」になっているケースも。わが町の子どもを託す教育委員はどんな人か。仕事ぶりはどうか。住民が知っておくことも必要だろう。

=2019/02/08付 西日本新聞朝刊=

2月も残り2週間を切る日付となりました。

玄関先に鉢植えで置いてある沈丁花からかすかな匂いがするようになりました。

そう言えばこの花は今ごろ咲くんだった。

毎年のことながら我が家では花梅に圧倒されて咲いているのに気付かない花である。

ジンチョウゲ(沈丁花)とは、ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属の常緑低木。チンチョウゲとも言われる。漢名:瑞香、別名:輪丁花。 原産地は中国南部で、日本では室町時代頃にはすでに栽培されていたとされる。日本にある木は雄株が多く、雌株はほとんど見られない。挿し木で増やす。赤く丸い果実をつけるが、有毒である。花の煎じ汁は、歯痛・口内炎などの民間薬として使われる。

2月末ないし3月に花を咲かせることから、春の季語としてよく歌われる。つぼみは濃紅色であるが、開いた花は淡紅色でおしべは黄色、強い芳香を放つ。枝の先に20ほどの小さな花が手毬状に固まってつく。花を囲むように葉が放射状につく。葉の形は月桂樹の葉に似ているが月桂樹よりも軟弱。

Wikipediaより

玄関先に鉢植えで置いてある沈丁花からかすかな匂いがするようになりました。

そう言えばこの花は今ごろ咲くんだった。

毎年のことながら我が家では花梅に圧倒されて咲いているのに気付かない花である。

ジンチョウゲ(沈丁花)とは、ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属の常緑低木。チンチョウゲとも言われる。漢名:瑞香、別名:輪丁花。 原産地は中国南部で、日本では室町時代頃にはすでに栽培されていたとされる。日本にある木は雄株が多く、雌株はほとんど見られない。挿し木で増やす。赤く丸い果実をつけるが、有毒である。花の煎じ汁は、歯痛・口内炎などの民間薬として使われる。

2月末ないし3月に花を咲かせることから、春の季語としてよく歌われる。つぼみは濃紅色であるが、開いた花は淡紅色でおしべは黄色、強い芳香を放つ。枝の先に20ほどの小さな花が手毬状に固まってつく。花を囲むように葉が放射状につく。葉の形は月桂樹の葉に似ているが月桂樹よりも軟弱。

Wikipediaより

栗原心愛さんの問題は日にちがたつにつれ色々な問題があからさまになり、その度に「何と可哀そうに!」と胸が締め付けられる想いでいます。この社説からは行政の仕組みについての甘さがある様な記事になっていますが、行政そのものの体質に問題がある様に思われます。

色んな答弁内容を聞いてみても、自分たちの仕事は誰のためにやっているのかそんな気概が全く感じられません。

日本の国には行政に対して罰則規定が甘すぎることが、このように体たらくな問題を生んでいるのではないでしょうか?

最近そんなことを思うようになりました。

読売新聞 2019/02/16 社説

【野田女児死亡】 実効性ある対策で命守りたい

日常的に虐待が繰り返されていた疑いが強まった。なぜ、もっと早く周囲が異変に気付き、介入できなかったのか。

千葉県野田市の小学4年生、栗原心愛さんが死亡し、両親が傷害容疑で逮捕された事件で、父親が再逮捕された。年末年始にも自宅で心愛さんに暴行を加え、胸の骨を折るなどのけがを負わせた疑いが持たれている。床に顔を打ち付ける。倒れた体に膝で乗りかかる。容疑事実通りなら、あまりにも酷い暴力だ。

虐待行為の一部がうつった動画も押収されている。父親は当初「しつけだった」などと主張していたが到底受け入れられまい。

心愛さんの体には、複数の古いあざがあった。母親は「あざが見つからないよう、昨年末から外出させなかった」と供述している。暴行を知りつつ、攻撃が自分に向くのを恐れて放置したという。

父親が、暴力で家庭内を支配していたことがうかがえる。母親に守ってもらえず、外部の助けも求められなかった心愛さん

の恐怖と絶望は、察するにあまりある。

県柏児童相談所は、父親から母親への暴力の疑いを認識していた。子供の面前での家庭内暴力(DV)は、それ自体が児童虐待だ。リスク判断の甘さは歪めない。関係機関の不手際は、他にも明らかになっている。

野田市教育委員会は、父親の恫喝に屈し、「お父さんにぼう力を受けています」と心愛さんが訴えたアンケートの回答を渡した。

児相は、一時保護を解除した後、父親からの暴力を否定する心愛さんの手紙を見せられた。信憑性を疑いながらも、親族宅から自宅に戻す決定をした。父親に手紙を書かされたと判明したのに、家庭訪問を怠り、学校任せにした。

学校は、心愛さんの長期欠席を重く受け止めなかった。いずれも深刻な判断ミスである。

関係機関が緊張感と当事者意識を欠き、相互の連携も乏しい。東京都目黒区で5歳女児が虐待死した昨年の事件と同じ構図だ。

政府は、児童福祉司(?)の増員計画の前倒しなどを盛り込んだ緊急対策を公表した。重要なのは、児相の対応能力の向上である。

児相の職員は、自治体の人事異動で、数年で入れ替わる場合が多い。専門性を高めるため、採用や育成の在り方から見直す必要がある。警察との連携強化や弁護士らの配置拡充によって、安全網を強固にすることも大切だ。

子供の命を守るため、実効性ある取り組みが求められる。

色んな答弁内容を聞いてみても、自分たちの仕事は誰のためにやっているのかそんな気概が全く感じられません。

日本の国には行政に対して罰則規定が甘すぎることが、このように体たらくな問題を生んでいるのではないでしょうか?

最近そんなことを思うようになりました。

読売新聞 2019/02/16 社説

【野田女児死亡】 実効性ある対策で命守りたい

日常的に虐待が繰り返されていた疑いが強まった。なぜ、もっと早く周囲が異変に気付き、介入できなかったのか。

千葉県野田市の小学4年生、栗原心愛さんが死亡し、両親が傷害容疑で逮捕された事件で、父親が再逮捕された。年末年始にも自宅で心愛さんに暴行を加え、胸の骨を折るなどのけがを負わせた疑いが持たれている。床に顔を打ち付ける。倒れた体に膝で乗りかかる。容疑事実通りなら、あまりにも酷い暴力だ。

虐待行為の一部がうつった動画も押収されている。父親は当初「しつけだった」などと主張していたが到底受け入れられまい。

心愛さんの体には、複数の古いあざがあった。母親は「あざが見つからないよう、昨年末から外出させなかった」と供述している。暴行を知りつつ、攻撃が自分に向くのを恐れて放置したという。

父親が、暴力で家庭内を支配していたことがうかがえる。母親に守ってもらえず、外部の助けも求められなかった心愛さん

の恐怖と絶望は、察するにあまりある。

県柏児童相談所は、父親から母親への暴力の疑いを認識していた。子供の面前での家庭内暴力(DV)は、それ自体が児童虐待だ。リスク判断の甘さは歪めない。関係機関の不手際は、他にも明らかになっている。

野田市教育委員会は、父親の恫喝に屈し、「お父さんにぼう力を受けています」と心愛さんが訴えたアンケートの回答を渡した。

児相は、一時保護を解除した後、父親からの暴力を否定する心愛さんの手紙を見せられた。信憑性を疑いながらも、親族宅から自宅に戻す決定をした。父親に手紙を書かされたと判明したのに、家庭訪問を怠り、学校任せにした。

学校は、心愛さんの長期欠席を重く受け止めなかった。いずれも深刻な判断ミスである。

関係機関が緊張感と当事者意識を欠き、相互の連携も乏しい。東京都目黒区で5歳女児が虐待死した昨年の事件と同じ構図だ。

政府は、児童福祉司(?)の増員計画の前倒しなどを盛り込んだ緊急対策を公表した。重要なのは、児相の対応能力の向上である。

児相の職員は、自治体の人事異動で、数年で入れ替わる場合が多い。専門性を高めるため、採用や育成の在り方から見直す必要がある。警察との連携強化や弁護士らの配置拡充によって、安全網を強固にすることも大切だ。

子供の命を守るため、実効性ある取り組みが求められる。

色々な記念日がある中、今日(2/15)は「春一番」という言葉が初めて使われたことを記念する日とのこと。

今年はまだ「春一番」のニュースにはお目にかかりませんが、来週あたりにはどこそこで春一番が吹いたというニュースが流れるものと思います。

気象庁の予報用語の中では「春一番 」は冬から春への移行期に、初めて吹く暖かい南よりの強い風。と説明されています。また備考にはもう少し詳しく・・気象庁では立春から春分までの間に、広い範囲(地方予報区くらい)で初めて吹く、暖かく(やや)強い南よりの風としている。

気象庁の予報用語の中では「春一番 」は冬から春への移行期に、初めて吹く暖かい南よりの強い風。と説明されています。また備考にはもう少し詳しく・・気象庁では立春から春分までの間に、広い範囲(地方予報区くらい)で初めて吹く、暖かく(やや)強い南よりの風としている。

「春一番」とは、冬の北風とは逆方向で、その年に初めて南から吹きつける強風のことである。暖かい風に春の近付きを感じさせる。例年2月から3月の半ば、「立春」(2月4日頃)から「春分」(3月21日頃)の間に吹き、気象庁では「春一番」の到来を毎年発表している。

もともと「春一番」または「春一」という言葉は、長崎の漁師の間で使用されていたものとする説がある。1859年(安政6年)2月13日、長崎県壱岐郡郷ノ浦町(現:壱岐市)の漁師が漁に出た際、強風で船が転覆し、53人の死者を出す事故があった。この事故で「春一番」という言葉は全国に広まったという。

「春一番」の語源や初出については諸説あるが、1963年(昭和38年)2月15日の朝日新聞朝刊にて「春の突風」という記事があり、これが「春一番」という語の新聞での初出とされ、これに由来して2月15日が「春一番名付けの日」とされている。

・・雑学ネタ帳より

今年はまだ「春一番」のニュースにはお目にかかりませんが、来週あたりにはどこそこで春一番が吹いたというニュースが流れるものと思います。

気象庁の予報用語の中では「春一番 」は冬から春への移行期に、初めて吹く暖かい南よりの強い風。と説明されています。また備考にはもう少し詳しく・・気象庁では立春から春分までの間に、広い範囲(地方予報区くらい)で初めて吹く、暖かく(やや)強い南よりの風としている。

気象庁の予報用語の中では「春一番 」は冬から春への移行期に、初めて吹く暖かい南よりの強い風。と説明されています。また備考にはもう少し詳しく・・気象庁では立春から春分までの間に、広い範囲(地方予報区くらい)で初めて吹く、暖かく(やや)強い南よりの風としている。 「春一番」とは、冬の北風とは逆方向で、その年に初めて南から吹きつける強風のことである。暖かい風に春の近付きを感じさせる。例年2月から3月の半ば、「立春」(2月4日頃)から「春分」(3月21日頃)の間に吹き、気象庁では「春一番」の到来を毎年発表している。

もともと「春一番」または「春一」という言葉は、長崎の漁師の間で使用されていたものとする説がある。1859年(安政6年)2月13日、長崎県壱岐郡郷ノ浦町(現:壱岐市)の漁師が漁に出た際、強風で船が転覆し、53人の死者を出す事故があった。この事故で「春一番」という言葉は全国に広まったという。

「春一番」の語源や初出については諸説あるが、1963年(昭和38年)2月15日の朝日新聞朝刊にて「春の突風」という記事があり、これが「春一番」という語の新聞での初出とされ、これに由来して2月15日が「春一番名付けの日」とされている。

・・雑学ネタ帳より

今日(2/14)はバレンタインデー。

私たちの小さな頃は男女の贈り物についてはほとんどの場合男の人が女の人にする行為という認識を持っていました。

でも小学生の頃に女の人から男の人に贈り物をする日があることを初めて知りました。

それがバレンタインデーという日です。

その日には何故かチョコレートが貰えるのです。・・・?

この日の意味をほとんど理解もせずにまわりの女の子にチョコレートの催促をした今では恥ずかしい記憶が残っています。

今は家内が毎年小さなチョコを用意してくれます。

いつも ありがとう。

女性が男性にチョコレートを贈る習慣は日本独自のもので、1958年(昭和33年)に製菓会社メリーチョコレートカムパニーが行った新宿・伊勢丹でのチョコレートセールが始まりであるという説がある。1年目は3日間で3枚、170円しか売れなかったが、現在ではチョコレートの年間消費量の4分の1がこの日に消費されると言われるほどの国民的行事となった。

日本でのバレンタインデーの始まりについては、メリーチョコレートカムパニーよりも前に神戸のモロゾフ製菓が行ったという説もある。1936年(昭和11年)2月12日に外国人向け英字新聞『ザ・ジャパン・アドバタイザー』に、「あなたのバレンタイン(=愛しい方)にチョコレートを贈りましょう」というコピーの広告を既に掲載していた。これに由来して、神戸が日本のバレンタインデー発祥の地とされる。

この日は「チョコレートの日」「ネクタイの日」にもなっている。また、1ヵ月後の3月14日「ホワイトデー」は返礼のプレゼントをする日となっている。

雑学ネタ帳より

※どちらの会社もいまでは年商200億円弱の会社になっています。

私たちの小さな頃は男女の贈り物についてはほとんどの場合男の人が女の人にする行為という認識を持っていました。

でも小学生の頃に女の人から男の人に贈り物をする日があることを初めて知りました。

それがバレンタインデーという日です。

その日には何故かチョコレートが貰えるのです。・・・?

この日の意味をほとんど理解もせずにまわりの女の子にチョコレートの催促をした今では恥ずかしい記憶が残っています。

今は家内が毎年小さなチョコを用意してくれます。

いつも ありがとう。

女性が男性にチョコレートを贈る習慣は日本独自のもので、1958年(昭和33年)に製菓会社メリーチョコレートカムパニーが行った新宿・伊勢丹でのチョコレートセールが始まりであるという説がある。1年目は3日間で3枚、170円しか売れなかったが、現在ではチョコレートの年間消費量の4分の1がこの日に消費されると言われるほどの国民的行事となった。

日本でのバレンタインデーの始まりについては、メリーチョコレートカムパニーよりも前に神戸のモロゾフ製菓が行ったという説もある。1936年(昭和11年)2月12日に外国人向け英字新聞『ザ・ジャパン・アドバタイザー』に、「あなたのバレンタイン(=愛しい方)にチョコレートを贈りましょう」というコピーの広告を既に掲載していた。これに由来して、神戸が日本のバレンタインデー発祥の地とされる。

この日は「チョコレートの日」「ネクタイの日」にもなっている。また、1ヵ月後の3月14日「ホワイトデー」は返礼のプレゼントをする日となっている。

雑学ネタ帳より

※どちらの会社もいまでは年商200億円弱の会社になっています。

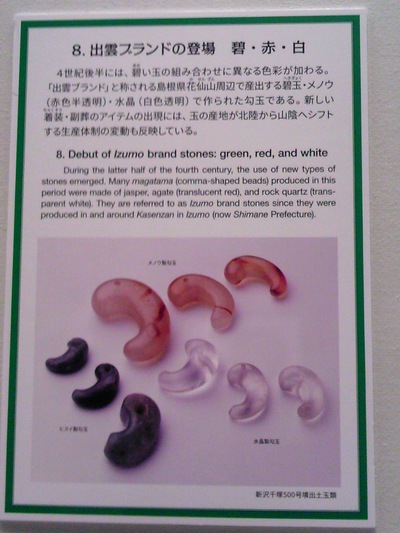

今日は縄文時代から人々に注目されてきたヒスイや碧玉、瑪瑙などの宝石類を少し勉強してみたいと思っています。

宝石の定義は「美しいものであること」「希少性があること」「耐久性があること」という3つの条件が挙げられるそうです。そしてその中でも「美しさ」が宝石と認めるに足るものであるという点が最も重要視されています。遠い昔から「美しい物」への憧れは古今東西どんな時代であっても世界中の人たちの共通する認識であったことには間違いはなかったように思います。

宝石の名前は知っているもののそれぞれの特徴や違いについてはほとんどの方は分からないだろうと思います。

●瑪瑙(和名) SiO2(組成) 石英〈玉髄〉(グループ) 色は多様

説明・・玉髄と蛋白石が交互に層を形成している縞模様の宝石であり、内包物や色調などによって紅縞瑪瑙(サードニックス)、苔瑪瑙(モスアゲート)など様々な名称で呼ばれる。多孔質であることを利用して様々な色に着色することができるため、人工着色されたものも多い。

縞状の玉髄の一種で、オパール(蛋白石)、石英、玉髄が、火成岩あるいは堆積岩の空洞中に層状に沈殿してできた、鉱物の変種である。

●水晶(和名) SiO2(組成) 石英(グループ) 色は無色

説明・・結晶性のよい無色の石英。アメシスト(紫水晶)やシトリン(黄水晶)など様々な色つきの水晶があり、透明なものの中でもその形状や内包物によって日本式双晶や草入り水晶など様々な種類に分類される。

石英は地殻を構成する非常に一般的な造岩鉱物で、火成岩・変成岩・堆積岩のいずれにもしばしば含まれる。水晶としては、花崗岩質ペグマタイト・熱水鉱脈などに産出する。

砂は岩石が風化することにより生じるが、石英は風化に強く、砂は石英主体となることが多い。一般的に、砂漠・砂丘の砂は石英が主成分となる。

●翡翠、硬玉翡翠(和名) NaAlSi2O6(組成) 翡翠(グループ) 色は緑色

半透明から不透明な緑色の宝石。軟玉翡翠と呼ばれるネフライトに似た宝石であるが別物であり、宝石としてはこちらの方が珍重される。

翡翠が産出されるところは全て造山帯であり、翡翠は主に蛇紋岩中に存在する。蛇紋岩は地殻の下のマントルに多く含まれる橄欖岩が水を含んで変質したもので、プレート境界付近で起こる広域変成作用の結果としてできる岩石である。

一方のプレートが他のプレートの下に潜り込むことにより広域変成作用が起こり、同時に激しい断層活動で地上に揉みだされることにより蛇紋岩は地表付近に出現する。その途中でアルビタイト(曹長岩)や変斑糲岩、変玄武岩を取り込むことがあり、それらが高い圧力のもとでナトリウムやカリウムを含んだ溶液と反応して翡翠に変化したと考えられている。

現在判明している世界最古のヒスイの加工は、現・日本新潟県糸魚川市において縄文時代中期(約5000年前)から始まった。世界最古の翡翠大珠が山梨県で見つかっている。弥生時代・古墳時代においても珍重され、祭祀・呪術に用いられたり、装身具や勾玉などに加工されたりした。しかし、奈良時代以降は見向きもされないようになった。そのため、国内産地も分からなくなり、研究者たちは国内で出土する勾玉等は国外から持ち込まれたものと考えていたが、1938年(昭和13年)に糸魚川で見つかった鉱物を東北帝国大学(現・東北大学)の河野義礼が鑑定し、国内産地があることが再発見された。

Wikipediaより

宝石の定義は「美しいものであること」「希少性があること」「耐久性があること」という3つの条件が挙げられるそうです。そしてその中でも「美しさ」が宝石と認めるに足るものであるという点が最も重要視されています。遠い昔から「美しい物」への憧れは古今東西どんな時代であっても世界中の人たちの共通する認識であったことには間違いはなかったように思います。

宝石の名前は知っているもののそれぞれの特徴や違いについてはほとんどの方は分からないだろうと思います。

●瑪瑙(和名) SiO2(組成) 石英〈玉髄〉(グループ) 色は多様

説明・・玉髄と蛋白石が交互に層を形成している縞模様の宝石であり、内包物や色調などによって紅縞瑪瑙(サードニックス)、苔瑪瑙(モスアゲート)など様々な名称で呼ばれる。多孔質であることを利用して様々な色に着色することができるため、人工着色されたものも多い。

縞状の玉髄の一種で、オパール(蛋白石)、石英、玉髄が、火成岩あるいは堆積岩の空洞中に層状に沈殿してできた、鉱物の変種である。

●水晶(和名) SiO2(組成) 石英(グループ) 色は無色

説明・・結晶性のよい無色の石英。アメシスト(紫水晶)やシトリン(黄水晶)など様々な色つきの水晶があり、透明なものの中でもその形状や内包物によって日本式双晶や草入り水晶など様々な種類に分類される。

石英は地殻を構成する非常に一般的な造岩鉱物で、火成岩・変成岩・堆積岩のいずれにもしばしば含まれる。水晶としては、花崗岩質ペグマタイト・熱水鉱脈などに産出する。

砂は岩石が風化することにより生じるが、石英は風化に強く、砂は石英主体となることが多い。一般的に、砂漠・砂丘の砂は石英が主成分となる。

●翡翠、硬玉翡翠(和名) NaAlSi2O6(組成) 翡翠(グループ) 色は緑色

半透明から不透明な緑色の宝石。軟玉翡翠と呼ばれるネフライトに似た宝石であるが別物であり、宝石としてはこちらの方が珍重される。

翡翠が産出されるところは全て造山帯であり、翡翠は主に蛇紋岩中に存在する。蛇紋岩は地殻の下のマントルに多く含まれる橄欖岩が水を含んで変質したもので、プレート境界付近で起こる広域変成作用の結果としてできる岩石である。

一方のプレートが他のプレートの下に潜り込むことにより広域変成作用が起こり、同時に激しい断層活動で地上に揉みだされることにより蛇紋岩は地表付近に出現する。その途中でアルビタイト(曹長岩)や変斑糲岩、変玄武岩を取り込むことがあり、それらが高い圧力のもとでナトリウムやカリウムを含んだ溶液と反応して翡翠に変化したと考えられている。

現在判明している世界最古のヒスイの加工は、現・日本新潟県糸魚川市において縄文時代中期(約5000年前)から始まった。世界最古の翡翠大珠が山梨県で見つかっている。弥生時代・古墳時代においても珍重され、祭祀・呪術に用いられたり、装身具や勾玉などに加工されたりした。しかし、奈良時代以降は見向きもされないようになった。そのため、国内産地も分からなくなり、研究者たちは国内で出土する勾玉等は国外から持ち込まれたものと考えていたが、1938年(昭和13年)に糸魚川で見つかった鉱物を東北帝国大学(現・東北大学)の河野義礼が鑑定し、国内産地があることが再発見された。

Wikipediaより

先月1月26日の読売新聞の記事に九州国立博物館の特集展示「玉--古代を彩る至宝」の記事を見て1月29日にこのブログにも載せました。

特集展示が終わるまでには何とか九博に行ってみようと思っていましたが2月10日(日)に朝から行って来ました。

勾玉類や碧玉類の玉類はこれまで多くの古墳からの出土品の中に含まれている様子は周知の如くです。

私には装身具の一部くらいの認識しかなかったものですから読売の記事を読んだときは「そうだったのか!」とこれまでの玉類について認識の無さに自分ながら反省をさせられました。

国際交易の対価にヒスイが使われていたという記事には本当に驚かせられました。

いつ頃から行われていたのか詳しいことは分かっていませんが「ヤマト王権が玉の生産を掌握した時期に国内からヒスイの玉が激減する一方で、新羅周辺で出土が増える状況や、半島でヒスイの生産地が見つかっていないことからも、日本から勾玉が渡った説は有力だ」と言われています。

日本古代の玉は、主に石を素材としていた。硬い石を割り、孔をあけ、滑らかに研磨するには多大など労力と高い技術が必要とされる。玉に適した石材を産出する地域では玉作り技術が発達し、専門工房が組織され、玉の名産地となっていった。一方、玉はヤマト王権にとって重要な品であり、古墳時代の玉生産は権力の思惑によっても大きく左右されていく事となる。

玉作の変遷

良質で豊富な碧玉(緑色凝灰岩)を有する北陸は、古墳時代前期以前「4世紀以前」における列島随一の玉の名産地だった。4世紀後半には、関東や東北南部、中部高地にも玉作が広がる。古墳時代中期(5世紀)には、ヤマト王権の中枢域にある蘇我遺跡(奈良県)で専業の巨大工場が組織された。この巨大工場では、各地から玉作り工人と石材が集められた。その後、古墳時代後期(6世紀)になると、滑石製品を除く玉作は出雲のみに集約されていった。

蘇我遺跡 玉作り関連資料 古墳時代中期(5世紀) 奈良県立橿原考古学研究所

全国最大級の玉作専業集落跡。膨大な量の玉生産がなされ、総重量約2.7トン。820万点もの関連遺物が出土した。

大原遺跡 玉作り関連資料 古墳時代中期(5世紀) 島根県埋蔵文化財調査センター

古墳時代中期を経て全国各地の玉作は衰退する。しかし、出雲だけは古墳時代後期(6世紀)以後も玉作を継続し、石材産地の花仙山周辺で工房が営まれた。

玉の生産と流通は日本列島のみでは完結せず、海を越えてアジア諸地域とも繋がる。古墳時代に渡来した鍛冶や製陶などの新技術の中には、緻密な加工が求められる金属製玉類の制作技術も含まれていた。その一方で、日本列島から海を越えて朝鮮半島へと渡った玉も存在し、日韓における双方向的な物流がうかがえる。

希少な翡翠は最高級の宝石。小さいので運びやすく、しかも効果。交易には最適な品物。古墳時代には、鉄素材等の金属と交換していた。

古墳時代の玉類は、装飾品だけでなく祭具にも用いられた。水辺や狐島、山麓・山中の巨岩など、神が宿ると意識された場所から、玉類が出土する。古墳時代中期(5世紀)には、祭具に特化した滑石製玉類や子持勾玉が出現し、玉の神秘性が「形」として健在化する。

人物埴輪には、玉飾りを身につけた人々の姿が写し取られている。勾玉をふんだんに使った豪華な頸飾りもあれば、丸玉のみで清楚に整えた頸飾りもある。さらには、頸飾りに加え、玉を連ねた手飾りや耳飾りを装着する人もいる。玉は古代びとの装いを鮮やかに彩っていた。

勾玉(まがたま、曲玉とも表記)は、先史・古代の日本における装身具の一つである。祭祀にも用いられたと言われるが、詳細は分からない。語の初出は『記紀』で、『古事記』には「曲玉」、『日本書紀』には「勾玉」の表記が見られる。語源は「曲っている玉」から来ているという説が有力である。

勾玉の起源であるが、日本では遥か縄文時代の遺跡から出土される物がもっとも古い。勾玉には呪術的な要素も強く、勾玉には精霊が宿り、それを身に付けることで災厄から身を守ると思われて来た。また、その形態は弥生時代から古墳時代の間に、ほぼ形作られた物と思われる。その形状からか、勾玉は胎児を指しているとも言われている。

勾玉の大きさは、1センチ大から5センチ大まで様々な大きさがあり、材質は翡翠、水晶、瑪瑙、ガラス製の物など、様々な材質で作られてきた。中でも翡翠製の勾玉が最も多く、新潟県糸魚川から出土される翡翠を用いて製作された勾玉が、日本各地から出土されている。

◎ヒスイ(翡翠、英: jade、ジェイド)は、深緑の半透明な宝石の一つ。東洋(中国)、中南米(インカ文明)では古くから人気が高い宝石であり、金以上に珍重された。古くは玉(ぎょく)と呼ばれた。

鉱物学的には「翡翠」と呼ばれる石は化学組成の違いから「硬玉(ヒスイ輝石)」と「軟玉(ネフライト : 透閃石-緑閃石系角閃石)」に分かれ、両者は全く別の鉱物である。しかし見た目では区別がつきにくいことから、どちらも「翡翠」と呼んでいる。

翡翠は「硬玉」(ヒスイ輝石)と「軟玉」(ネフライト)の2種類があり、化学的にも鉱物学的にも異なる物質である。

宝石としての翡翠は50%以上のヒスイ輝石が含まれたヒスイ輝石岩を指す。

●硬玉 - ヒスイ輝石(jadeite、本翡翠、ジェイダイト、ジェダイト)

Na輝石の一種。イノ珪酸塩鉱物。化学組成: NaAlSi2O6。結晶系: 単斜晶系。色: 白色、淡紫色。モース硬度: 6.5 - 7。比重: 3.25 - 3.35。劈開・裂開: 完全。結晶の形: 単鎖型。

●軟玉 - ネフライト(nephrite、透閃石-緑閃石系角閃石の緻密な集合)

Ca角閃石の一種。イノ珪酸塩鉱物。化学組成: Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2。結晶系: 単斜晶系。色: 白色、葉緑色 - 暗緑色。モース硬度: 6 - 6.5。比重: 2.9 - 3.1。

◎碧玉(へきぎょく、jasper、ジャスパー)は、微細な石英の結晶が集まってできた鉱物(潜晶質石英)であり、宝石の一種。

また、ブルーサファイアのことを和名で碧玉ということもある。

碧玉は玉髄や瑪瑙と同じ種類であるが、それらより不純物を多く含んでいるとされる。不純物を含んだ石英は種類が多く、それゆえに様々な呼び方がある。3月の誕生石になっているブラッドストーン(血玉髄)も碧玉の一つである。

化学組成は SiO2(二酸化ケイ素)、モース硬度は7、比重は2.65。

古代においては、世界中で装飾品(装身具を含む)などに用いられた。

東アジアでは、勾玉や管玉などとしての利用がそれであり、ほかにも、印材、指輪、簪、笄、花瓶、庭石などに使用される。

特集展示が終わるまでには何とか九博に行ってみようと思っていましたが2月10日(日)に朝から行って来ました。

勾玉類や碧玉類の玉類はこれまで多くの古墳からの出土品の中に含まれている様子は周知の如くです。

私には装身具の一部くらいの認識しかなかったものですから読売の記事を読んだときは「そうだったのか!」とこれまでの玉類について認識の無さに自分ながら反省をさせられました。

国際交易の対価にヒスイが使われていたという記事には本当に驚かせられました。

いつ頃から行われていたのか詳しいことは分かっていませんが「ヤマト王権が玉の生産を掌握した時期に国内からヒスイの玉が激減する一方で、新羅周辺で出土が増える状況や、半島でヒスイの生産地が見つかっていないことからも、日本から勾玉が渡った説は有力だ」と言われています。

日本古代の玉は、主に石を素材としていた。硬い石を割り、孔をあけ、滑らかに研磨するには多大など労力と高い技術が必要とされる。玉に適した石材を産出する地域では玉作り技術が発達し、専門工房が組織され、玉の名産地となっていった。一方、玉はヤマト王権にとって重要な品であり、古墳時代の玉生産は権力の思惑によっても大きく左右されていく事となる。

玉作の変遷

良質で豊富な碧玉(緑色凝灰岩)を有する北陸は、古墳時代前期以前「4世紀以前」における列島随一の玉の名産地だった。4世紀後半には、関東や東北南部、中部高地にも玉作が広がる。古墳時代中期(5世紀)には、ヤマト王権の中枢域にある蘇我遺跡(奈良県)で専業の巨大工場が組織された。この巨大工場では、各地から玉作り工人と石材が集められた。その後、古墳時代後期(6世紀)になると、滑石製品を除く玉作は出雲のみに集約されていった。

蘇我遺跡 玉作り関連資料 古墳時代中期(5世紀) 奈良県立橿原考古学研究所

全国最大級の玉作専業集落跡。膨大な量の玉生産がなされ、総重量約2.7トン。820万点もの関連遺物が出土した。

大原遺跡 玉作り関連資料 古墳時代中期(5世紀) 島根県埋蔵文化財調査センター

古墳時代中期を経て全国各地の玉作は衰退する。しかし、出雲だけは古墳時代後期(6世紀)以後も玉作を継続し、石材産地の花仙山周辺で工房が営まれた。

玉の生産と流通は日本列島のみでは完結せず、海を越えてアジア諸地域とも繋がる。古墳時代に渡来した鍛冶や製陶などの新技術の中には、緻密な加工が求められる金属製玉類の制作技術も含まれていた。その一方で、日本列島から海を越えて朝鮮半島へと渡った玉も存在し、日韓における双方向的な物流がうかがえる。

希少な翡翠は最高級の宝石。小さいので運びやすく、しかも効果。交易には最適な品物。古墳時代には、鉄素材等の金属と交換していた。

古墳時代の玉類は、装飾品だけでなく祭具にも用いられた。水辺や狐島、山麓・山中の巨岩など、神が宿ると意識された場所から、玉類が出土する。古墳時代中期(5世紀)には、祭具に特化した滑石製玉類や子持勾玉が出現し、玉の神秘性が「形」として健在化する。

人物埴輪には、玉飾りを身につけた人々の姿が写し取られている。勾玉をふんだんに使った豪華な頸飾りもあれば、丸玉のみで清楚に整えた頸飾りもある。さらには、頸飾りに加え、玉を連ねた手飾りや耳飾りを装着する人もいる。玉は古代びとの装いを鮮やかに彩っていた。

勾玉(まがたま、曲玉とも表記)は、先史・古代の日本における装身具の一つである。祭祀にも用いられたと言われるが、詳細は分からない。語の初出は『記紀』で、『古事記』には「曲玉」、『日本書紀』には「勾玉」の表記が見られる。語源は「曲っている玉」から来ているという説が有力である。

勾玉の起源であるが、日本では遥か縄文時代の遺跡から出土される物がもっとも古い。勾玉には呪術的な要素も強く、勾玉には精霊が宿り、それを身に付けることで災厄から身を守ると思われて来た。また、その形態は弥生時代から古墳時代の間に、ほぼ形作られた物と思われる。その形状からか、勾玉は胎児を指しているとも言われている。

勾玉の大きさは、1センチ大から5センチ大まで様々な大きさがあり、材質は翡翠、水晶、瑪瑙、ガラス製の物など、様々な材質で作られてきた。中でも翡翠製の勾玉が最も多く、新潟県糸魚川から出土される翡翠を用いて製作された勾玉が、日本各地から出土されている。

◎ヒスイ(翡翠、英: jade、ジェイド)は、深緑の半透明な宝石の一つ。東洋(中国)、中南米(インカ文明)では古くから人気が高い宝石であり、金以上に珍重された。古くは玉(ぎょく)と呼ばれた。

鉱物学的には「翡翠」と呼ばれる石は化学組成の違いから「硬玉(ヒスイ輝石)」と「軟玉(ネフライト : 透閃石-緑閃石系角閃石)」に分かれ、両者は全く別の鉱物である。しかし見た目では区別がつきにくいことから、どちらも「翡翠」と呼んでいる。

翡翠は「硬玉」(ヒスイ輝石)と「軟玉」(ネフライト)の2種類があり、化学的にも鉱物学的にも異なる物質である。

宝石としての翡翠は50%以上のヒスイ輝石が含まれたヒスイ輝石岩を指す。

●硬玉 - ヒスイ輝石(jadeite、本翡翠、ジェイダイト、ジェダイト)

Na輝石の一種。イノ珪酸塩鉱物。化学組成: NaAlSi2O6。結晶系: 単斜晶系。色: 白色、淡紫色。モース硬度: 6.5 - 7。比重: 3.25 - 3.35。劈開・裂開: 完全。結晶の形: 単鎖型。

●軟玉 - ネフライト(nephrite、透閃石-緑閃石系角閃石の緻密な集合)

Ca角閃石の一種。イノ珪酸塩鉱物。化学組成: Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2。結晶系: 単斜晶系。色: 白色、葉緑色 - 暗緑色。モース硬度: 6 - 6.5。比重: 2.9 - 3.1。

◎碧玉(へきぎょく、jasper、ジャスパー)は、微細な石英の結晶が集まってできた鉱物(潜晶質石英)であり、宝石の一種。

また、ブルーサファイアのことを和名で碧玉ということもある。

碧玉は玉髄や瑪瑙と同じ種類であるが、それらより不純物を多く含んでいるとされる。不純物を含んだ石英は種類が多く、それゆえに様々な呼び方がある。3月の誕生石になっているブラッドストーン(血玉髄)も碧玉の一つである。

化学組成は SiO2(二酸化ケイ素)、モース硬度は7、比重は2.65。

古代においては、世界中で装飾品(装身具を含む)などに用いられた。

東アジアでは、勾玉や管玉などとしての利用がそれであり、ほかにも、印材、指輪、簪、笄、花瓶、庭石などに使用される。

今日(2/11)は「建国記念の日」祝日です。

この祝日の成り立ちをウィキペディアで調べてみますと下記のような説明になっています。

実際にはいたかいなかったか分からない神武天皇や書かれている内容が怪しまれる日本書紀や古事記などから「紀元節」が決められ1度廃止された祝日を名前を変えて採用するなど‥非常に安易な方法で決められた祝日のように思われます。

●建国記念の日(けんこくきねんのひ)は、日本の国民の祝日の一つ、日本の建国を祝う日で、日付は2月11日。1966年(昭和41年)制定。

世界で建国記念日を法律で定めて祝日とする国は多いが、何をもって建国記念日とするかは、国によって異なる。

日本では、実際の建国日が明確ではないため、建国神話(日本神話)を基に、建国を祝う日として「建国記念の日」が定められた。当時に在位中の昭和天皇は第124代天皇とされ、2月11日は、日本神話の登場人物であり、古事記や日本書紀で初代天皇とされる神武天皇の即位日が、日本書紀に紀元前660年1月1日 (旧暦)とあり、その即位月日を明治に入り新暦に換算した日付である。

1873年(明治6年)に、2月11日は、日本国の建国の日として「紀元節」と定められ祭日となり,翌年から適用されたが、第二次世界大戦後の1948年(昭和23年)に占領軍 (GHQ)の日本の文化や社会を徹底的に破壊して弱体化するという意向で廃止された。その後、復活の動きが高まり、「建国記念の日」として、1966年(昭和41年)に国民の祝日となり翌年から適用された。(参考:主権回復の日)

なお、神武天皇は、古事記では137歳、日本書紀では127歳まで生存したとあるが、現在の歴史学では、考古学上の確証が提示されていないこと、また古事記や日本書紀のその神話的な内容から、神武天皇が実在した人物かも含めて、その内容が全て事実とは考えられていない。ただし現在では、天皇の治世初期は1年を2年で計算していたのではないかという仮説も提示されており、その場合、神武天皇の崩御した年齢は63~68歳前後となって現実的な数字となる。

【建国記念の日】

国民の祝日の一。2月11日。昭和41年(1966)、建国をしのび、国を愛する心を養うという趣旨で制定され、翌年から実施。もとの紀元節にあたる。建国記念日。

※建国記念の日と建国記念日の違いは・・建国記念日は建国を記念する日。

記念日とは歴史的事実として日付が確定している日を記念する日という意味があり、記念の日とは日付は確定していないけれどそのことを記念する日という意味になるんだそうです。

【国民の祝日】

国民一般の公的な祝い日。昭和23年(1948)7月制定の「国民の祝日に関する法律」および同法律のその後の改正によって定められた休日。→ハッピーマンデー

[補説]国民の祝日一覧

元日(1月1日)

成人の日(1月の第2月曜日)

建国記念の日(2月11日)

春分の日(3月21日ごろ)

昭和の日(4月29日)

憲法記念日(5月3日)

みどりの日(5月4日)

こどもの日(5月5日)

海の日(7月の第3月曜日)

山の日(8月11日)

敬老の日(9月の第3月曜日)

秋分の日(9月23日ごろ)

体育の日(10月の第2月曜日)

文化の日(11月3日)

勤労感謝の日(11月23日)

天皇誕生日(12月23日)

福岡県の県民情報広報課が2011年に出された記事の中に山頭火の記事がありました。山頭火を知るうえで大変役に立つ記事なので紹介します。それは山頭火が歩いた道・筑後への記事です。

放浪の俳人を癒(いや)した心のふるさと

「分け入つても 分け入つても 青い山」などの名句で知られる放浪の俳人・種田山頭火(たねださんとうか)。

彼は行乞(ぎょうこつ)(※)の途上、何度も筑豊を訪れている。

そこには、山頭火を物心両面から支え続け、「心友(しんゆう)」とまで言わしめた友人がいたからだ。

山頭火と筑豊―。あまり世に知られてないが、そこには切っても切れぬ縁があった。

今回は、そんな山頭火の筑豊での足跡を辿(たど)りたい。

※僧侶が人々から施しを受けながら、托鉢(たくはつ)して歩くこと

逢いたいボタ山が見えだした 山頭火/昭和5年・糸田町

山頭火と緑平

山頭火は生前21冊の日記を残しているが、托鉢を行った旅を「行乞記」、それ以外を「旅日記」と分けていたといわれる。写真は、昭和5年9月から11月までのもの。

(写真提供・松山市立子規記念博物館)

放浪の俳人・種田山頭火(本名・正一(しょういち))―。その人気は未だ衰えることを知らない。だが、彼が世に出たのは没後のこと。大山澄太(おおやますみた)という研究家の手によって、門外不出(もんがいふしゅつ)とされた『山頭火日記』が公開されたからだ。行乞の途上でしたためた日記は、山頭火の句の詞書(ことばがき)でもあり、彼の足跡と創作活動を知る上で貴重な資料となっている。

この『山頭火日記』は、大学ノートで21冊に及ぶ。驚くべきことは、それらのすべてが筑豊に住む一人の友人に向けて書かれ、最後の1冊を除き、山頭火自らが彼の元に届けたということだ。

その友人の名前は木村緑平(りょくへい)(本名・好栄(よしまさ))。共に、近代を代表する俳人・荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)が主管する俳誌『層雲(そううん)』の同人であった。

二人は当初、手紙のやりとりこそあったものの、全く面識はなかった。しかし、ある日、無銭飲食をして捕まった山頭火の身元引受人に、緑平がなったことをきっかけに、二人の親交は始まった。破滅型の人間である山頭火を心から受け入れてくれたやさしい緑平を、山頭火は親しみを込めて「南無緑平老如来(なむりょくへいろうにょらい)」と呼んだ。

二人の絆を結んだ糸田町

種田山頭火は、1882(明治15)年、山口県佐波郡西佐波令村(さばぐんにしさばりょうむら)(現・防府市)の大地主の長男として生まれた。10歳の時に母が自殺するが、これが後の放浪の引き金になったといわれる。早稲田大学に進むものの退学。父と種田酒造を開くが破産し、妻子と熊本へ逃げ移った。熊本で始めた商売にも身が入らず、やがて、山頭火は全てに行き詰まり一切を捨てて行乞の旅に出る。緑平との親交が始まったのは、ちょうどその頃であった。

一方、木村緑平は、1888(明治21)年、福岡県三潴郡浜武村(みずまぐんはまたけむら)(現・柳川市)に生まれた。伝習館(でんしゅうかん)中学から長崎医学専門学校(現・長崎大学医学部)に進み、卒業後は大牟田などで医師として活躍するが、ほどなく炭鉱景気に沸く筑豊へ。1927(昭和2)年、明治豊国鉱業所(めいじほうこくこうぎょうしょ)病院の内科医として田川郡糸田村(現・糸田町)に移り住んだ。

山頭火と緑平の交遊は、山頭火が没する1940(昭和15)年までの約十数年に及び、その中心地は糸田町であった。糸田の緑平宅は坂を上がった丘の上にあり、谷を挟んでボタ山が見える。それは山頭火にとって、安心して旅の草鞋(わらじ)を脱げる緑平宅の象徴でもあったのだ。

迷うた道でそのまま泊まる〈山頭火/昭和4年・烏尾峠〉

旧烏尾(からすお)峠を越えて

山頭火は、糸田に入るためにいくつかの道を使った。その一つが飯塚と糸田を結ぶ旧烏尾峠である。現在の国道201号にある烏尾峠の北に位置する古道で、かつては筑前と豊前を結ぶ国境の峠道であった。

当時、その峠を下った飯塚には山頭火の長男・種田健(たねだけん)が住んでいた。緑平宅を訪れる前後には、この息子のもとにも立ち寄ったのではないかと、糸田町の郷土史家・仲江健治(なかえけんじ)さんは推察する。健は秋田鉱山専門学校(現・秋田大学)を卒業し、飯塚の二瀬(ふたせ)炭鉱で技師として働いていたからだ。

1929(昭和4)年2月28日の日記によれば、「旧道を歩いてゐるうちに道を間違へて小竹町に出ましたので、そのまま一泊」とある。「多分、息子に会いにいくところを近道をして、北隣の鞍手郡小竹町に迷い着いたのでしょう」と、仲江さん。常々、野放図(のぼうず)な山頭火に、元妻・サキノは「息子にだけは迷惑をかけるな」と諭していたせいか、息子宅への訪問は日記には書きづらかったようだ。「迷うた道で―」は、この時に詠まれた句である。

枝をさしのべてゐる冬木〈山頭火の句/昭和5年・糸田町〉

友情の証しの山頭火日記

山頭火は、旧烏尾峠を越えるほかにも、折尾、直方を通り汽車で駆けつけることもあった。「歩いてゐるうちに、だんだん憂鬱(ゆううつ)になつて堪へきれないので、直方からは汽車で緑平居へ驀進(ばくしん)(※)した」と、1930(昭和5)年11月26日の日記に述べている。緑平夫婦の温かい雰囲気に早く包まれ、安堵したいがために急ぎ汽車に乗ったのだ。

「うれしいといふ外なし」。翌日、大好きな緑平宅で、これまた大好きな酒を飲み、読書と散歩を存分に楽しんだ山頭火が詠んだ句が、前述の「枝をさしのべて―」である。山頭火は自分の句の解説はしない。日記自体が句の背景を語る詞書だからだ。しかし、この句は例外で、翌年刊行された随筆『鉢(はち)の子(こ)』でその意味を語っている。

「(枝は)さしのべてゐる緑平老の手であつた。私はその手を握つて、道友のあたたかさをしみじみと心の底まで味はつた」とある。自ら放浪生活を選んだものの孤独な気持ちは晴れず、自暴自棄に陥りがちな山頭火が、心の底から甘えられるのは緑平だけであったのだ。

しかし、山頭火には、そんな緑平に報いる手立ては何もない。行乞の途上に書き付けた日記と句が全てだったのだろう。緑平もこれを理解し、何かに付けて金を無心しにくる友人を責めることなく受け入れ、惜しみなく行乞の旅を支えた。

香春晴れざまへ鳥がとぶ〈山頭火の句/昭和7年・香春町〉

旅を慰(なぐさ)め、句を拾う場所―香春(かわら)

山頭火は、いつもふらりと緑平を訪ねてきたが、炭鉱病院の医師であった緑平は、そうそう山頭火の相手をしていられるわけもない。緑平が留守の時は、妻のツネが山頭火を迎え、当たり前のように「これでよい句を拾っていらっしゃい」と、お金を持たせたといわれる。緑平宅の居心地のよさは、このツネの人柄に負うところも少なくなかった。

山頭火はそんな夫婦の温情を懐に、よく香春町を遊山(ゆさん)した。1932(昭和7)年に詠まれた「香春晴れざまへ―」も、そんな緑平宅を訪れた直後の句である。「ふりかえれば香春があつた」「香春をまともに乞(こ)ひ歩く」など、山頭火にとって、好きな香春岳を近くから眺められるこの町は、句をひねり出すのにちょうどよい場所であったのだろう。

「香春岳にはいつも心をひかれる。一の岳、二の岳、三の岳、それがくつきりと特殊な色彩と形態を持って峙(そび)えてゐる。よい山である。忘れられない山である」と、同年の日記にも述べている。ときには川べりに座り込み、笠の手入れや法衣(ほうい)のほころびを縫ったりしながら、いつまでも山の姿を楽しんだという。

山頭火と緑平の絆を筑豊から全国へ

二人の友情を語り継ぐために

かつて緑平が住み、山頭火がたびたび訪れた糸田町宮床(みやとこ)には、「鉱長坂(こうちょうざか)」と呼ばれる古い坂道が残っている。その坂を上りきったところに、町で最初に建立された山頭火と緑平の句碑がある。

建立したのは、町の有志が始めた「種田山頭火・木村緑平を顕彰(けんしょう)する会」。発足は1994(平成6)年のこと。二人の文芸活動を通じて、文化のまちづくりを進めようと町民が自発的に組織した会だったが、いつしか新聞などで話題を呼び、会員は全国に広がっていった。

1998(平成10)年、山頭火ゆかりの地域団体が一堂に集う『山頭火フェスタinいとだ98』の開催をきっかけに、坂上の句碑を会で建立。これが弾みとなって、句碑が次々と建てられ、糸田町には現在5基の句碑がある。

会長の森下慶治(もりしたけいじ)さんは、「この火を消さないようにしていきたい。そのためには、若い人にも興味を持ってもらい、会に新鮮な風を送り込みたい」と語る。会では、全国の『山頭火フェスタ』への参加や、ゆかりの句碑の研究を行うほか、町外からの山頭火、緑平のファンのためにボランティアガイドも引き受けている。

筑豊で育まれた二人の俳人の絆と友情は、時代を超え、多くの人々の心を魅了し続けるだろう。

2/8に織家を見学した際に山頭火が行乞した地図が壁に貼ってありました

放浪の俳人を癒(いや)した心のふるさと

「分け入つても 分け入つても 青い山」などの名句で知られる放浪の俳人・種田山頭火(たねださんとうか)。

彼は行乞(ぎょうこつ)(※)の途上、何度も筑豊を訪れている。

そこには、山頭火を物心両面から支え続け、「心友(しんゆう)」とまで言わしめた友人がいたからだ。

山頭火と筑豊―。あまり世に知られてないが、そこには切っても切れぬ縁があった。

今回は、そんな山頭火の筑豊での足跡を辿(たど)りたい。

※僧侶が人々から施しを受けながら、托鉢(たくはつ)して歩くこと

逢いたいボタ山が見えだした 山頭火/昭和5年・糸田町

山頭火と緑平

山頭火は生前21冊の日記を残しているが、托鉢を行った旅を「行乞記」、それ以外を「旅日記」と分けていたといわれる。写真は、昭和5年9月から11月までのもの。

(写真提供・松山市立子規記念博物館)

放浪の俳人・種田山頭火(本名・正一(しょういち))―。その人気は未だ衰えることを知らない。だが、彼が世に出たのは没後のこと。大山澄太(おおやますみた)という研究家の手によって、門外不出(もんがいふしゅつ)とされた『山頭火日記』が公開されたからだ。行乞の途上でしたためた日記は、山頭火の句の詞書(ことばがき)でもあり、彼の足跡と創作活動を知る上で貴重な資料となっている。

この『山頭火日記』は、大学ノートで21冊に及ぶ。驚くべきことは、それらのすべてが筑豊に住む一人の友人に向けて書かれ、最後の1冊を除き、山頭火自らが彼の元に届けたということだ。

その友人の名前は木村緑平(りょくへい)(本名・好栄(よしまさ))。共に、近代を代表する俳人・荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)が主管する俳誌『層雲(そううん)』の同人であった。

二人は当初、手紙のやりとりこそあったものの、全く面識はなかった。しかし、ある日、無銭飲食をして捕まった山頭火の身元引受人に、緑平がなったことをきっかけに、二人の親交は始まった。破滅型の人間である山頭火を心から受け入れてくれたやさしい緑平を、山頭火は親しみを込めて「南無緑平老如来(なむりょくへいろうにょらい)」と呼んだ。

二人の絆を結んだ糸田町

種田山頭火は、1882(明治15)年、山口県佐波郡西佐波令村(さばぐんにしさばりょうむら)(現・防府市)の大地主の長男として生まれた。10歳の時に母が自殺するが、これが後の放浪の引き金になったといわれる。早稲田大学に進むものの退学。父と種田酒造を開くが破産し、妻子と熊本へ逃げ移った。熊本で始めた商売にも身が入らず、やがて、山頭火は全てに行き詰まり一切を捨てて行乞の旅に出る。緑平との親交が始まったのは、ちょうどその頃であった。

一方、木村緑平は、1888(明治21)年、福岡県三潴郡浜武村(みずまぐんはまたけむら)(現・柳川市)に生まれた。伝習館(でんしゅうかん)中学から長崎医学専門学校(現・長崎大学医学部)に進み、卒業後は大牟田などで医師として活躍するが、ほどなく炭鉱景気に沸く筑豊へ。1927(昭和2)年、明治豊国鉱業所(めいじほうこくこうぎょうしょ)病院の内科医として田川郡糸田村(現・糸田町)に移り住んだ。

山頭火と緑平の交遊は、山頭火が没する1940(昭和15)年までの約十数年に及び、その中心地は糸田町であった。糸田の緑平宅は坂を上がった丘の上にあり、谷を挟んでボタ山が見える。それは山頭火にとって、安心して旅の草鞋(わらじ)を脱げる緑平宅の象徴でもあったのだ。

迷うた道でそのまま泊まる〈山頭火/昭和4年・烏尾峠〉

旧烏尾(からすお)峠を越えて

山頭火は、糸田に入るためにいくつかの道を使った。その一つが飯塚と糸田を結ぶ旧烏尾峠である。現在の国道201号にある烏尾峠の北に位置する古道で、かつては筑前と豊前を結ぶ国境の峠道であった。

当時、その峠を下った飯塚には山頭火の長男・種田健(たねだけん)が住んでいた。緑平宅を訪れる前後には、この息子のもとにも立ち寄ったのではないかと、糸田町の郷土史家・仲江健治(なかえけんじ)さんは推察する。健は秋田鉱山専門学校(現・秋田大学)を卒業し、飯塚の二瀬(ふたせ)炭鉱で技師として働いていたからだ。

1929(昭和4)年2月28日の日記によれば、「旧道を歩いてゐるうちに道を間違へて小竹町に出ましたので、そのまま一泊」とある。「多分、息子に会いにいくところを近道をして、北隣の鞍手郡小竹町に迷い着いたのでしょう」と、仲江さん。常々、野放図(のぼうず)な山頭火に、元妻・サキノは「息子にだけは迷惑をかけるな」と諭していたせいか、息子宅への訪問は日記には書きづらかったようだ。「迷うた道で―」は、この時に詠まれた句である。

枝をさしのべてゐる冬木〈山頭火の句/昭和5年・糸田町〉

友情の証しの山頭火日記

山頭火は、旧烏尾峠を越えるほかにも、折尾、直方を通り汽車で駆けつけることもあった。「歩いてゐるうちに、だんだん憂鬱(ゆううつ)になつて堪へきれないので、直方からは汽車で緑平居へ驀進(ばくしん)(※)した」と、1930(昭和5)年11月26日の日記に述べている。緑平夫婦の温かい雰囲気に早く包まれ、安堵したいがために急ぎ汽車に乗ったのだ。

「うれしいといふ外なし」。翌日、大好きな緑平宅で、これまた大好きな酒を飲み、読書と散歩を存分に楽しんだ山頭火が詠んだ句が、前述の「枝をさしのべて―」である。山頭火は自分の句の解説はしない。日記自体が句の背景を語る詞書だからだ。しかし、この句は例外で、翌年刊行された随筆『鉢(はち)の子(こ)』でその意味を語っている。

「(枝は)さしのべてゐる緑平老の手であつた。私はその手を握つて、道友のあたたかさをしみじみと心の底まで味はつた」とある。自ら放浪生活を選んだものの孤独な気持ちは晴れず、自暴自棄に陥りがちな山頭火が、心の底から甘えられるのは緑平だけであったのだ。

しかし、山頭火には、そんな緑平に報いる手立ては何もない。行乞の途上に書き付けた日記と句が全てだったのだろう。緑平もこれを理解し、何かに付けて金を無心しにくる友人を責めることなく受け入れ、惜しみなく行乞の旅を支えた。

香春晴れざまへ鳥がとぶ〈山頭火の句/昭和7年・香春町〉

旅を慰(なぐさ)め、句を拾う場所―香春(かわら)

山頭火は、いつもふらりと緑平を訪ねてきたが、炭鉱病院の医師であった緑平は、そうそう山頭火の相手をしていられるわけもない。緑平が留守の時は、妻のツネが山頭火を迎え、当たり前のように「これでよい句を拾っていらっしゃい」と、お金を持たせたといわれる。緑平宅の居心地のよさは、このツネの人柄に負うところも少なくなかった。

山頭火はそんな夫婦の温情を懐に、よく香春町を遊山(ゆさん)した。1932(昭和7)年に詠まれた「香春晴れざまへ―」も、そんな緑平宅を訪れた直後の句である。「ふりかえれば香春があつた」「香春をまともに乞(こ)ひ歩く」など、山頭火にとって、好きな香春岳を近くから眺められるこの町は、句をひねり出すのにちょうどよい場所であったのだろう。

「香春岳にはいつも心をひかれる。一の岳、二の岳、三の岳、それがくつきりと特殊な色彩と形態を持って峙(そび)えてゐる。よい山である。忘れられない山である」と、同年の日記にも述べている。ときには川べりに座り込み、笠の手入れや法衣(ほうい)のほころびを縫ったりしながら、いつまでも山の姿を楽しんだという。

山頭火と緑平の絆を筑豊から全国へ

二人の友情を語り継ぐために

かつて緑平が住み、山頭火がたびたび訪れた糸田町宮床(みやとこ)には、「鉱長坂(こうちょうざか)」と呼ばれる古い坂道が残っている。その坂を上りきったところに、町で最初に建立された山頭火と緑平の句碑がある。

建立したのは、町の有志が始めた「種田山頭火・木村緑平を顕彰(けんしょう)する会」。発足は1994(平成6)年のこと。二人の文芸活動を通じて、文化のまちづくりを進めようと町民が自発的に組織した会だったが、いつしか新聞などで話題を呼び、会員は全国に広がっていった。

1998(平成10)年、山頭火ゆかりの地域団体が一堂に集う『山頭火フェスタinいとだ98』の開催をきっかけに、坂上の句碑を会で建立。これが弾みとなって、句碑が次々と建てられ、糸田町には現在5基の句碑がある。

会長の森下慶治(もりしたけいじ)さんは、「この火を消さないようにしていきたい。そのためには、若い人にも興味を持ってもらい、会に新鮮な風を送り込みたい」と語る。会では、全国の『山頭火フェスタ』への参加や、ゆかりの句碑の研究を行うほか、町外からの山頭火、緑平のファンのためにボランティアガイドも引き受けている。

筑豊で育まれた二人の俳人の絆と友情は、時代を超え、多くの人々の心を魅了し続けるだろう。

2/8に織家を見学した際に山頭火が行乞した地図が壁に貼ってありました

昨日(2/8)は前山先生の講演会の話(2/7)もあり、久しぶりに日奈久温泉に行って来ました。

温泉に来たついでに山頭火が泊まったという「織屋」に寄ってみますとずいぶん街並みが変わっているのに驚かされました。

古い建物が多かった日奈久地区は先の熊本地震の影響を受けてあちこちに取り壊されて更地になった箇所が目立ちます。

この地震で織家も隣にあった赤レンガ倉庫も大きな被害を受けました。

赤レンガ倉庫は残念ながら復旧はかないませんでしたが織家は全国の皆様の温かい支援により復旧が叶ったそうです。

この木賃宿織家の説明書きからいろいろなことが分かります。木賃宿の説明や隣にあった赤レンガ倉庫との関係、織屋旅館は山頭火が宿泊した全国の旅館の中で現存する唯一の建物であること、そして現在行われている「9月は日奈久で山頭火」のイベントが何故9月なのか・・山頭火の行乞日記にわずか3日間ではあるが昭和5年の9月10日から12日まで泊まったことが書いてあります。日奈久で行われているイベントのルーツは昭和5年の9月に有りました。

現存する山頭火の日記は、八代市を出立した昭和5年(1930年)9月9日から亡くなる直前の昭和15年(1940年)10月までの大学ノート21冊です。

それ以前の日記は、山頭火自身が焼却したそうです。

日記の原本は松山市の子規記念博物館に保存されています。

焼却した理由は昭和5年9月初旬、山頭火は自殺未遂をしています。

自殺するにあたって、身辺整理、過去一切を清算するため、これまでの日記八冊を焼き捨てています。

焼き捨てられた日記は、いつからの日記であったのかはわかっていません。

この時点で、過去の山頭火の全てを消し去り、新しい山頭火の誕生を決意したのでないかといわれています。

山頭火の日記は、昭和5年9月9日以降のものが『行乞記』などとして残っていますが、それはノートが終わると、木村緑平に送り、保管されていたもので、山頭火は生きている間は他の人に見せることをきつく禁じていました。

大山澄太は、山頭火を世に知らしめたと言われている人ですが、大山澄太にも、死後読んで欲しいと話していたようです。

●山頭火の日記。

昭和五年九月九日 晴、八代町、萩原塘、吾妻屋(三五・中)

私はまた旅に出た、愚かな旅人として放浪するより外に私の行き方はないのだ。

七時の汽車で宇土へ、宿においてあつた荷物を受取つて、九時の汽車で更に八代へ、

宿をきめてから、十一時より三時まで市街行乞、夜は餞別のゲルトを飲みつくした。

(ゲルト=ドイツ語でお金)。

同宿四人、無駄話がとりどりに面白かつた、殊に宇部の乞食爺さんの話、

球磨の百万長者の慾深い話などは興味深いものであつた。

昭和五年九月十日 晴、二百廿日、行程三里、日奈久温泉、織屋(四〇・上)

午前中八代町行乞、午後は重い足を引きずつて日奈久へ、

いつぞや宇土で同宿したお遍路さん夫婦とまたいつしよになつた。

方々の友へ久振りに――ほんたうに久振りに――音信する。その中に――

・・・・・私は所詮、乞食坊主以外の何物でもないことを再発見して、また旅に出ました。

・・・・・歩けるだけ歩きます、行けるところまで行きます・・・・・。

温泉はよい、ほんたうによい、ここは山もよし海もよし、

出来ることなら滞在したいのだが、――いや一生動きたくないのだが。

(それほど私は疲れてゐるのだ)。

昭和五年九月十一日 晴、滞在。

午前中行乞、午後は休養、此宿は、夫婦揃つて好人物で、

一泊四十銭では勿体ないほどである。

昭和五年九月十二日 晴、休養。

入浴、雑談、横臥、漫読、夜は同宿の若い人と共に活動見物、

あんまりいろゝの事が考へ出されるから。

昭和五年九月十三日 曇、時雨、佐敷町、川端屋(四〇・上)

八時出発、二見まで歩く、一里ばかり、九時の汽車で佐敷へ、

三時間行乞、やつと食べて泊まるだけいたゞいた。

此宿もよい、爺さん婆さん息子さんみんな深切だつた。

夜は早く寝る、脚気が悪くて何をする元気もない。

行乞記(1) 種田山頭火 (とにかく私は生きることに労(いたわ)れて来た)。

この路地の奥は日奈久温泉センター ばんぺい湯があります

温泉に来たついでに山頭火が泊まったという「織屋」に寄ってみますとずいぶん街並みが変わっているのに驚かされました。

古い建物が多かった日奈久地区は先の熊本地震の影響を受けてあちこちに取り壊されて更地になった箇所が目立ちます。

この地震で織家も隣にあった赤レンガ倉庫も大きな被害を受けました。

赤レンガ倉庫は残念ながら復旧はかないませんでしたが織家は全国の皆様の温かい支援により復旧が叶ったそうです。

この木賃宿織家の説明書きからいろいろなことが分かります。木賃宿の説明や隣にあった赤レンガ倉庫との関係、織屋旅館は山頭火が宿泊した全国の旅館の中で現存する唯一の建物であること、そして現在行われている「9月は日奈久で山頭火」のイベントが何故9月なのか・・山頭火の行乞日記にわずか3日間ではあるが昭和5年の9月10日から12日まで泊まったことが書いてあります。日奈久で行われているイベントのルーツは昭和5年の9月に有りました。

現存する山頭火の日記は、八代市を出立した昭和5年(1930年)9月9日から亡くなる直前の昭和15年(1940年)10月までの大学ノート21冊です。

それ以前の日記は、山頭火自身が焼却したそうです。

日記の原本は松山市の子規記念博物館に保存されています。

焼却した理由は昭和5年9月初旬、山頭火は自殺未遂をしています。

自殺するにあたって、身辺整理、過去一切を清算するため、これまでの日記八冊を焼き捨てています。

焼き捨てられた日記は、いつからの日記であったのかはわかっていません。

この時点で、過去の山頭火の全てを消し去り、新しい山頭火の誕生を決意したのでないかといわれています。

山頭火の日記は、昭和5年9月9日以降のものが『行乞記』などとして残っていますが、それはノートが終わると、木村緑平に送り、保管されていたもので、山頭火は生きている間は他の人に見せることをきつく禁じていました。

大山澄太は、山頭火を世に知らしめたと言われている人ですが、大山澄太にも、死後読んで欲しいと話していたようです。

●山頭火の日記。

昭和五年九月九日 晴、八代町、萩原塘、吾妻屋(三五・中)

私はまた旅に出た、愚かな旅人として放浪するより外に私の行き方はないのだ。

七時の汽車で宇土へ、宿においてあつた荷物を受取つて、九時の汽車で更に八代へ、

宿をきめてから、十一時より三時まで市街行乞、夜は餞別のゲルトを飲みつくした。

(ゲルト=ドイツ語でお金)。

同宿四人、無駄話がとりどりに面白かつた、殊に宇部の乞食爺さんの話、

球磨の百万長者の慾深い話などは興味深いものであつた。

昭和五年九月十日 晴、二百廿日、行程三里、日奈久温泉、織屋(四〇・上)

午前中八代町行乞、午後は重い足を引きずつて日奈久へ、

いつぞや宇土で同宿したお遍路さん夫婦とまたいつしよになつた。

方々の友へ久振りに――ほんたうに久振りに――音信する。その中に――

・・・・・私は所詮、乞食坊主以外の何物でもないことを再発見して、また旅に出ました。

・・・・・歩けるだけ歩きます、行けるところまで行きます・・・・・。

温泉はよい、ほんたうによい、ここは山もよし海もよし、

出来ることなら滞在したいのだが、――いや一生動きたくないのだが。

(それほど私は疲れてゐるのだ)。

昭和五年九月十一日 晴、滞在。

午前中行乞、午後は休養、此宿は、夫婦揃つて好人物で、

一泊四十銭では勿体ないほどである。

昭和五年九月十二日 晴、休養。

入浴、雑談、横臥、漫読、夜は同宿の若い人と共に活動見物、

あんまりいろゝの事が考へ出されるから。

昭和五年九月十三日 曇、時雨、佐敷町、川端屋(四〇・上)

八時出発、二見まで歩く、一里ばかり、九時の汽車で佐敷へ、

三時間行乞、やつと食べて泊まるだけいたゞいた。

此宿もよい、爺さん婆さん息子さんみんな深切だつた。

夜は早く寝る、脚気が悪くて何をする元気もない。

行乞記(1) 種田山頭火 (とにかく私は生きることに労(いたわ)れて来た)。

この路地の奥は日奈久温泉センター ばんぺい湯があります