①数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測(地上の雨量計による観測)したり、解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析:解析雨量)したりしたときに、各地の気象台が発表します。その基準は、1時間雨量歴代1位または2位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決めています。この情報は、大雨警報発表中に、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川の洪水害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするために発表するもので、大雨を観測した観測点名や市町村等を明記しています。

②この情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水害の発生につながるような猛烈な雨が降っていることを意味しています。実際にどこで災害発生の危険度が高まっているかを「警報の危険度分布(土砂災害、浸水害、洪水害)」で確認してください。

特に土砂災害警戒区域や浸水想定区域など、これらの災害で命に危険が及ぶおそれが認められる場所等にお住まいの方は、地元市町村の避難情報を確認し、避難勧告等が発令されている場合には速やかに避難を開始してください。また「警報の危険度分布」で危険度が高まっている場合には必要な避難行動をとってください。周囲の状況や雨の降り方(高解像度降水ナウキャスト)にも注意し、少しでも危険を感じた場合には躊躇することなく自主避難をしてください。

ただし、記録的短時間大雨情報が発表された場合、すでに屋外は猛烈な雨となっていることも想定されます。あらかじめ決めておいた避難場所まで移動することがかえって命に危険を及ぼすと判断される場合には、近隣のより安全な場所や建物へ移動し、それさえも危険な場合には、少しでも命が助かる可能性が高い行動として、屋内の中でも土砂災害・浸水害・洪水害が及ぶ危険性ができる限り小さい階や部屋等に退避(垂直避難)するなどの行動をとってください。

危険だと思えば避難も出来ようが、あれよあれよという間であれば、避難も難しい。

軍事や農漁業生産に大きな力を左右する鉄は古代国家の命運を左右する物資だった。しかし、多くは国内生産できず、朝鮮半島から調達していたとみられる。日本書紀には「百済の肖古王(しょうこおう)(中略)鉄鋌・てつてい四十枚を爾波移・にはやに幣(あた)ふ」との記述がある。4世紀後半に百済の王が日本の使者(爾波移)に鉄板40枚を贈った。そのことが外交の大きな成果として語られている。実際に、沖ノ島の4~5世紀の祭祀遺跡には複数の鉄鋌がささげられている。ところが、九州本土の宗像市の久原滝ヶ下遺跡では、3世紀後半頃の住居跡から鉄の斧が見つかっている。

国家的に貴重な鉄器がなぜ地方の住居に、しかも沖ノ島での奉献よりも100年早い時期にあったのか。沖ノ島での戦後3回の学術調査にすべて参加した小田富士雄・福岡大名誉教授(考古学)は「大和王権が沖ノ島での祭祀に乗り出す前に、在地の海人族(漁業や海運などを手掛けた集団)が自由に朝鮮半島へ渡って交易し、入手していたのだろう」と分析する。

近年では、ヤマト王権による国家的祭祀が始まる以前に、宗像氏につながる海人族が独自に、土器などを使った祭祀を沖ノ島で行っていた可能性も指摘されている。ただ、その規模や形態は国家的祭祀とは異なるようだ。

ヤマト王権が持ち込んだ祭祀は、それまでの素朴な祭りとは別の革新的なもので、小田名誉教授は「九州では沖ノ島で初めて導入された」とみる。

歴史学者の三品彰英氏(故人)は論文で、稲作が営まれた弥生時代以降、青銅器の銅鐸や銅剣などを使って大地や穀物の霊を祭る「地的宗儀・ちてきしゅうぎ」が各地で広く行われていたが、天界への信仰を中心とする宗教儀式「天的宗儀」に移行していったとしている。それを推進したのが、天上の「高天原」などの神話をいただくヤマト王権というわけだ。

絶海の孤島にそびえ立つ巨岩を舞台に、鏡などを使って天から神を降臨させる儀式の印象は強烈で、ヤマトの権威の誇示になったはずだ。天を意識した祭りは、宗像大社の祭神・宗像三女神が天上で誕生し、沖ノ島、宗像市沖合の大島、九州本土の3カ所に「降臨」した神話ともイメージが重なる。沖ノ島での祭祀は海人族の信仰が起源と言える。それを政治的に利用し、祭祀を発展させたヤマト王権も「神宿る島」に最大の敬意を払った。地元で脈々と受け継がれた祈りと、圧倒的な権威を示す国家の祭り。その接点が三女神信仰だったのかもしれない。

265年、魏が滅び晋(西晋)王朝が起こる。それに対し、邪馬台国王は翌266年、時を置かず直ちに晋への朝貢を行った。

この邪馬台国の機敏な動きというのは、裏を返すと、急いで新王朝の臣下として庇護を請わなければ危うい、という危機感があったものと考えられる。すなわち、東アジアの国際社会に於ける邪馬台国(乃至は新生ヤマト王国)の力はまだまだ脆弱であったことが明らかである。

しかし、その晋も長くは続かなかった。

晋・司馬王朝は、残存勢力が中国南部で東晋として生き延びはしたが、中原(天下の中央・華北地方)では遊牧民族・匈奴の単于(ぜんう=皇帝)・劉淵に支配される(後の前趙)こととなり、実質的に滅びた。中国北部いわゆる中原は、万里の長城で侵入を抑えたはずの辺境の遊牧民族、五胡即ち匈奴・鮮卑・羯(けつ・匈奴の一部族)・氐(てい)・羌(きょう)が支配する時代、五胡十六国と称される時代になって行った。

朝鮮半島では、中国王朝の半島経営がすっかり衰退した中、強力な高句麗が楽浪郡や帯方郡を併呑し、勢力を広げた。また倭と同様、クニ・国を纏めた緩い連合国家レベルでしかなかった馬韓や辰韓からも、それぞれ百済王国と新羅王国とが勃興した。

この時代、基本的には中国の正史などの史料が欠落しており、倭や韓に関しては、「空白の四世紀」とよばれる。

倭が、確かな記録として再度登場するのは、広開土王碑の391年の条の記事である。

「百残(百済)と新羅とは、旧より(高句麗の)属民にして、由来、朝貢せり。而(しか)るに倭は、辛卯の年(391年)、渡海し来たり、百残を破り、新羅を■■し、以って臣民と為す」というような記事が石碑に彫られている。

すなわち、史料が途切れていた125年の間に、倭は軍団を朝鮮半島へ渡海させ、高句麗の属国を侵略し,従属させるほどの強国に成長して再登場することになる。

ヤマト王権は沖ノ島の祭祀に膨大な財力を投入し、おそらく宗像族(海人、漁撈民の一大勢力:前項で触れた「男子は大小と無く、皆黥面文身す」というのはこの集団かもしれない。)を支配下に置き、半島ルートを掌中にした。王権がそれほど拘(こだわ)った理由は、最重要物資「鉄」の確保であったと思われる。

3世紀頃のことを記した魏志弁辰伝に「国(弁辰のこと)は鉄を出し、韓・濊(わい)・倭、皆な従いてこれを取る。諸々の売り買いには皆な鉄を用い、中国の銭を用いるが如し」とある。

倭人は弥生時代から鉄の原料を半島の資源に依存してきた。

この状況は古墳時代にあっても基本的に変わらなかったようである。古墳から右の写真のような“鉄てい”と呼ばれる短冊形の鉄素材が出土する。

成分分析から金海・釜山地域からの搬入品である可能性が高い。上の写真の鉄ていはそれぞれ別の古墳から出土したものであるが、重さや形に一定の規格が認められるので、貨幣に代わるような機能を果たしていた可能性も強い。

考古学の都出比呂志は---倭王権がこのような半島からの鉄素材供給ルートを掌握し、列島各地の首長への分配をコントロールすることを通して、覇権を握っていった。---と想定していると述べています。

ヤマト政権がどのように形成されていったのか空白の4世紀を明らかにする遺物の数々が 玄界灘に沖ノ島という絶海の孤島に存在する。

4世紀後半この沖ノ島で、「海北道中(うみきたのみちなか)」(日本書紀に記された朝鮮への最短航路)の守り神の祭祀が、本格的に行われるようになった。当時、先進地域であった九州の豪族と云えども、彼等が独力で行えるレベルのものではなく、この祭祀にかかわる遺物8万点は、全てが国宝に指定されたほどであり、海の正倉院と呼ばれるほど豪奢なものである。 このことは4世紀半ばまでに朝鮮半島と倭を結ぶ最短ルート、「海北道中」をヤマト王権が掌握したことを物語ると考えられる。「海北道中」航路を通じて、倭で産出した物品が、盛んに交易されたことも朝鮮南部の主要遺跡に倭系遺物の分布を調べることから解ってきました。

2~3世紀の墳墓群が中心の良洞里遺跡から出土した倭系の遺物は、小型仿製鏡や中広形銅矛など、弥生後期の北部九州で製作されたとみられるものが少なくない。

ところが同じ金海の大成洞遺跡や、釜山東の東萊(とうね)の福泉洞遺跡の4世紀代の墳墓群からは、倭系の遺物として、巴形銅器や碧玉製石製品・筒型銅器など、いずれも畿内のヤマトを中心に分布しているものが出土した。

これは3~4世紀にかけて朝鮮半島の伽耶地区との交流の当事者が、北九州の勢力から畿内の勢力へと急激に転換した結果であると考えることができる。これは邪馬台王権の時代、外交・交易の利権を握っていた伊都国の勢力が後退し、それに代わって、畿内を基盤とするヤマト王権が、全権を掌握する時代となったと考えられる。

重要なことは、金海や釜山、慶州や馬山で4世紀~5世紀前半、倭で日常的に使われていた土師器系の土器(縄文土器~弥生土器に連なる野焼き土器)が出土することである。これはヤマト王権が半島との交流ルートを掌握したことにともない、交流の担い手として送り込まれたヤマトの人々と、半島に定着した彼等の子孫たちが残した土器であったと思われます。倭国は、“渡来人”を一方的に受け入れるだけでなく、自らも朝鮮半島に渡って定住し、交易などに力を振るったと考えられる。

これらの考古学的証拠から4世紀はヤマト王権が内政はもちろんのこと、外交・交易までその権力を掌中に収め、倭国に於ける支配権を確立した時代であったということが出来るだろう。

さらに敷衍すれば、この時代は、ヤマトの勢力(王権)が列島主要部の政治的統合が実現した勢いを持って、朝鮮半島にまで政治的・帝国主義的介入を企図した世紀であったということも出来るだろう。

ヤマト政権の発展には鉄が必要であり安全祈願のために三女神は生まれてきた。

沖ノ島の信仰の源流はいつ頃から始まったのでしょうか。

記紀によると三女神は天照大神と弟の素戔嗚尊(すさのうのみこと)の誓約(うけい)によって誕生しました。

この場面は日本書紀冒頭の「国生み」などに続く重要場面として登場します。

沖津宮に田子姫神(たごりひめのかみ)、中津宮に湍津姫神(たぎつひめのかみ)、辺津宮に市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)が降臨し、三女神は朝鮮半島航路(海北道中)の守り神となりました。

現地での三女神信仰はいつ頃成立したのだろう。

考古学的にさかのぼれるのは沖ノ島で営まれた国家的祭祀(4世紀後半~9世紀)が大島の御嶽山祭祀遺跡でも営まれたとされる7世紀後半までです。

だからこそ8世紀前半に成立した記紀にも三女神と三つの宮の名が記されているのです。

三女神の名にも意味があり、「タゴリ」は水が逆巻き湧き上がる様子や会場に発生する霧のこと。

「タギツ」も水の湧き上がりや速い流れを表す。

「イチキ」は「斎き」(御霊を祭る、神霊が取りつく)に通じる。

いずれも海への畏敬が信仰に結びついたことがうかがえます。

島全体が神体の沖ノ島、中継地の大島、辺津宮近くの港湾という重要な三カ所と三女神が対応しているという考えになります。

以上のことから7,8世紀には既に三女神への信仰の歴史があったと考えられています。

朝鮮半島との交渉に向け、外洋航路の優れた水先人である現地豪族・宗像氏と結びついたヤマト王権が、現地で祭られていた神を重視し、国家の神に組み入れたと思われます。

三女神が格別な扱いを受けたことは、天上の国「高天原」で天照大神と素戔嗚尊という最高クラスの神による誓約で誕生した経緯から明らかです。

さらに三女神には「道主貴・みちぬしのむち」という尊称があります。

「貴」は神への尊い呼び名とされ、天照大神や出雲の大国主といった有力な神の別名に見られます。

実際に宗像や出雲などには、国家が特別な神社に対し独自の租税権を与える「神郡」が設置されていました。

出雲の大国主は、三女神の田子姫神を妻としています。

素戔嗚尊も出雲系の神です。

宗像が海を通じて瀬戸内海側のヤマトと日本海側の出雲の双方と結びついていたことが神話に投影されていると考えられます。

三女神信仰の起源を探ることは日本神道、神社のルーツの解明にもなります。

三女神信仰の原点は、沖ノ島を畏敬する原始的な信仰だったとすれば、変遷を探るヒントも沖ノ島にあるのだろう。

沖ノ島の祭祀遺跡で見つかった6~7世紀の金銅製馬具などについては、三女神が誕生した誓約の場面の再現に使ったとの説を国文学者の益田勝美氏(故人)が唱えています。

このほか、大島で見つかった銀製指輪なども三女神信仰の広がりと関わる可能性を秘めています。

三女神を研究することにより出雲や大和との関係が明らかになりその先には大和朝廷の姿も見えてきます。

先日の閉会中審査の中で安倍総理が冒頭で話された言葉がどうも気になって耳から離れません。「李下に冠を正さず」という言葉です。どういう意味で言われたのか今もって理解ができません。言葉に対しての違和感を感じたのは私だけでしょうか?

故事ことわざ辞典によれば・・・

●李下に冠を正さず

【読み】 りかにかんむりをたださず

【意味】 李下に冠を正さずとは、誤解を招くような行動はすべきではないといういましめ。

【李下に冠を正さずの解説】

【注釈】 スモモ(李)の木の下で曲がった冠をかぶり直すと、スモモの実を盗んでいるのではないかと誤解を招く恐れがあることから。

「正さず」は「整さず」とも書く。

【出典】 『古楽府』君子行

【注意】 -

【類義】 瓜田に履を納れず/瓜田李下/李下の冠瓜田の履

【対義】 -

【英語】 He that will do no ill, must do nothing that belongs thereto.(悪事をすまいと思う者は、悪事と思われることをしてはならない)

【用例】 「あの業者の接待を受けるのは遠慮したほうがいいだろう。李下に冠を正さずだ」

※加計問題の討論の際に出された言葉ですが総理の言いたかったことは、誤解を招くようなことはしていないという意味で話されたのでしょうか。それなら加計さんとの度重なるゴルフや会食は何だったのかと思うのですが。・・・・大臣規範の問題もあり最後に1月20日の発言が出たのか。嘘と言い訳ばかりだな。

「沖ノ島の世界遺産登録は、変遷しながら続いてきた古代祭祀という文化的伝統を世界が認めたものといえる。祭祀に大きく関わった胸形君については古事記などが伝えているが、その存在を裏付ける新原・奴山古墳群が設定されたことも意義深い。ご神体である沖ノ島には行けないが、多くの人に大島や本土を訪れてもらい、世界文化遺産の価値を享受してもらいたい」

●宗像大社沖津宮

古代より日本と朝鮮半島を行きかう危険な海に携わる人たちから、交通の守り神として崇拝されてきた。周囲4キロの島全体が宗像大社を構成する沖津宮の境内とされ、宗像大社の祭神・宗像三女神のうちの田心姫(たごりひめの)神を祭る三つの岩礁(小屋島、御門柱、天狗岩)にも意味があり鳥居の役割を果たしている。沖ノ島の中腹にある巨岩郡周辺には、4~9世紀に営まれた国家的祭祀の痕跡が、ほぼ手付かずに残されていた。見つかった8万点の奉献品はすべて国宝に指定され「海の正倉院」と呼ばれる。貴重な自然や宝物を今に伝えることができたのは、「一木一草一石たりとも持ち出してはならない」「島で見聞きしたしたことを口外しない」といった禁忌や、厳格な入湯制限を人々が守り続けてきたからだ。自然や神的なものに対する畏敬の心---。沖ノ島への祈りを期限に生まれた精神性は、今も息づいている。

●宗像大社辺津宮

宗像大社の三つの宮の一つで、三女神の市杵島姫(いちきしまひめの)神を祭る。16世紀に再建された本殿と拝殿は国の重要文化財。交通安全の祈願に多くの人が訪れる。

●宗像大社中津宮

宗像大社を構成する三つの宮の一つ。本土から約10キロ離れた大島にあり、御嶽山の山頂では7~9世紀に沖ノ島と同様の国家的祭祀が営まれた。湍津姫(たぎつひめの)神を祭る。

●沖津宮遥拝所

体入りが制限された沖ノ島を遠くから拝む拝殿としての役割を果たす。18世紀までに設けられた。晴れて空気が澄んだ日は約50キロ離れた沖ノ島を望むことができる。

●新原・奴山古墳群

祭祀を担った古代豪族・宗像氏が5~6世紀に築造した。かって海に面していた台地に41基が残る。宗像氏は外洋航行に優れ、対外交流に携わっていたとされる。

『古事記』では、化生した順に以下の三神としている。・・化生とは『仏・菩薩 (ぼさつ) が人々を救うために、人間の姿を借りてこの世に現れること。化身。』

〇沖ノ島の沖津宮 - 多紀理毘売命(たきりびめ) 別名 奥津島比売命(おきつしまひめ)

〇大島の中津宮 - 市寸島比売命(いちきしまひめ) 別名 狭依毘売(さよりびめ)

〇田島の辺津宮(へつみや) - 多岐都比売命(たぎつひめ)

この三社を総称して宗像三社と呼んでいる。

茶立蟲と聞けばこんなイメージで始まります。

茶立蟲と聞けばこんなイメージで始まります。セミの鳴き声で起こされる毎日。夜が明けると一斉に鳴き始めるセミの鳴き声にはうんざりである。雨でも降れば蝉も泣かないんだがここ何日間は朝方から雨という日はまだありません。今年の夏の暑さは異常・・毎年同じことを言っているような気がする。朝刊を取りに行くと・・・

初めて目にする蟲の名前、耳にするのも初めてかもしれない。耳には優しく感じる虫の名前である。虫の説明を読むと肌がゆくなるようなイメージが湧いてくるがこの虫が出す音は湯が沸くような音が聞こえるとユーモラスな一面もある。でもこの記事を読むと感じとしてはあまり気持ちのいい虫ではない。多分見たこともないかもしれない。

薄田泣菫という明治の詩人も初めて耳にする詩人です、この方が毎日新聞社に勤めていた頃に芥川龍之介や菊池寛などの作家を発掘するような仕事もされていたのを知ってびっくり。まだまだ勉強不足。

明治生まれの詩人、薄田泣菫(すすきだきゅうきん)に幼少期の回想がある。火鉢に薬燗(やかん)を掛けようとして、ふと耳をすました。まだ火が熾(お)きないのに湯の湧く音がする。「茶立蟲(ちゃたてむし)のいたずらだ」と、父親が教えてくれた。その姿は誰も見たことがない、と◆〈美しい銀瓶(ぎんびん)のなかで真珠のような小粒の湯の玉が一つひとつ爆(は)ぜ割れる〉ような声だったと、随筆『茶立蟲』に書いている。チャタテムシは体長が1ミリに満たない仲間もいる小さな昆虫で、声は脚をこする音らしい◆ヨミウリ・オンラインの記事で久しぶりにチャタテムシの消息を聞いた◆埼玉県立小児医療センターの手術室や病室で百数十匹が見つかり、24~25日に予定されていた手術38件が、駆除作業のためにすべて中止になったという。人体には無害な虫だが、アレルギーの原因になることもある。ましてや場所が病院では、詩人の風流に倣(なら)うわけにもいかない◆泣菫は随筆に、〈静かで寂しみのあるもの〉を挙げている。女の涙、青い月光の滴り、かぐわしい花と花の私語、そして何よりもこの虫の声だ、と。明治は遠くなりにけり…と、チャタテムシの吐息が聞こえる。

読売新聞 「編集手帳」 2017/07/26

チャタテムシ

チャタテムシ

パン粉や唐揚げ粉などにも湧くそうです・・要注意

薄田泣菫

薄田泣菫薄 田 泣 菫・すすきだきゅうきん

(本名 薄田淳介)

明治10年(1877年)5月19日父篤太郎、母里津の長男として生まれた。

薄田家は、代々文学を好む人が多く、泣菫も読書好きの大変優秀な少年で、連島高等小学校の当時から雑誌に詩文を投稿していた。

明治27年、17歳で上京。漢学塾などに学びながら、上野図書館で和漢洋の書物を読破し、独学で学んだ。この時の素養が、後の泣菫の文学を決定することになる。

明治30年20歳の時、文芸雑誌『新著月刊』に「花密蔵難見〈はなみつにしてみえがたし〉」と題して長短13編の詩を発表、高い評価を得た。この時、初めて泣菫の号を用いている。

明治32年、22歳にして、最初の詩集『暮笛集』を出版して以来、明治34年『ゆく春』、明治38年には『志ら玉姫』をはじめ、「公孫樹下に立ちて」の詩篇を収めた『二十五絃』を刊行し、島崎藤村後の第一人者として、明治詩壇の頂点を極めた。

明治38年の秋に発表した「ああ大和にしあらましかば」は、名詩中の名詩とされ、多くの若者に親しまれた。

明治39年の詩集『白羊宮』は、円熟期を迎えた泣菫の総てを集成したもので、この後、徐々に活動の場を詩から散文へ移していったが、新体詩(文語定型詩)を発展させたことが泣菫の大きな業績である。

大正元年8月、大阪毎日新聞社に入社。大正5年から毎日新聞に連載した随筆『茶話』が好評で、大正5年に随想集『茶話』、大正7年『後の茶話』、大正8年『新茶話』を出版。

博識のうえ、話術も巧みだった泣菫の作品は、多くの読者を魅了した。

この当時、芥川龍之介、菊池寛などの新進作家を積極的に発掘し、文学界の発展にも貢献した。

大正12年、身体の健康を害して毎日新聞社を事実上退社。その後も、難病(パーキンソン病)と闘いながら創作活動を続けるも、次第に症状が重くなり、昭和20年、多感な少年時代を過ごしたこの家に帰り、68歳の生涯を閉じた。

月に2度ほど趣味の会でゴルフに参加する様にしています。

年齢の制限はありませんが平日を利用してのプレーになりますので参加メンバーはほとんどが60~80代になってしまいます。

参加する目的は人によってまちまち健康のために運動代わりに来られる方やスコアー向上を目指される方、気分転換に運動がてら来られる人などいろいろな方が居られます。

家にいる時とは違った雰囲気を楽しむ為に来られる方が多い様に思います。

でもこの年齢になると自分の健康状態や季節や天候によほど注意していないと、この前まで問題はないと思っていた体力は今の時期には急に疲れが出て体が急に動かなくなるような事態に陥る恐れがあります。

昨日、久しぶりにゴルフに参加したのですがハーフラウンドを終えた時に後ろの組の人が熱中症になって救急車を呼ぶようなことが起きました。

昨日は半分曇り空のような天気でしたが非常に蒸し暑い天気でした。

普段家にいるときは一日中エアコンの効いた部屋にいるので蒸し暑い野外でクラブを振り回していると急に体力もなくなり熱中症になったものと思います。

一番辛いのは自分自身。でも多くの人に迷惑が掛からないよう自己過信は禁物です。

熱中症に要注意。

宇城市松橋町にある熊本県ネットワークセンター

宇城市松橋町にある熊本県ネットワークセンター

柿渋染め教室

柿渋染め教室 センターは公園になっているので別の箇所にも教室はあります

センターは公園になっているので別の箇所にも教室はあります夏休みが始まり熊本県博物館ネットワークセンターでは毎年、園児や小学生のための体験型の活動を行っています。

今年は7月22日(土)、23日(日)二日間にかけて楽しく遊びながら自然や伝統文化、歴史を学ぶ活動がありました。

貝殻で工作をしてみたり、鉱物万華鏡を作ったり、化石のレプリカをつくる教室もあり、葉脈しおりや柿渋染めでエコバックを作る教室もありました。

私たちネットワークセンターミュジアムパートナーズクラブのメンバーは期間中、受付を手伝ったり駐車場係りを行ったりして子供たちのお手伝いをさせていただいております。

夏休みが始まったばかりで夏休みをどの様に過ごそうか思い悩んでいる親御様に是非、県や市で行っている子供向けの活動に目を向けていただければ有難いです。

今回の活動も100円~200円の材料費だけで子供さんには大変喜んでいただいております。

公共の団体が行う活動には派手さはありませんが親子で楽しんでいただけるものはありますので是非小さなお子様をお持ちのご家庭にはお勧めします。

広報をよく見てくださいね。

大暑(たいしょ)

7月23日頃(2017年は7月23日)。

および立秋までの期間。

太陽黄径120度。

小暑から数えて15日目頃。

「だいしょ」ともいいます。

梅雨明けの時季で、夏の土用もこの頃。いよいよ本格的な夏の到来です。大暑って文字を見ているだけで汗が噴出してきそうな名前ですね。最も暑い頃という意味ですが、実際の暑さのピークはもう少し後になります。

動物園の白くまたちへの氷のプレゼントや打ち水などのイベントは、この大暑の日に合わせていることが多いようです。 大暑(たいしょ)

季節の言葉

夏日(なつび)

この季節、ニュースや天気予報でよく耳にする「夏日」。これは暑さの指標に使われる言葉で、一日の最高気温によって使い分けられています。

夏日:25℃以上

真夏日:30℃以上

猛暑日:35℃以上

安満宮山古墳

安満宮山古墳

掘り出された墓はガラス張りで保存されています

掘り出された墓はガラス張りで保存されています 発掘した古墳と出土品の説明がされています

発掘した古墳と出土品の説明がされています

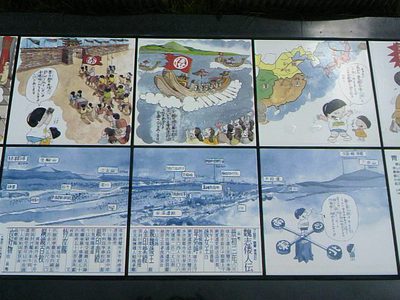

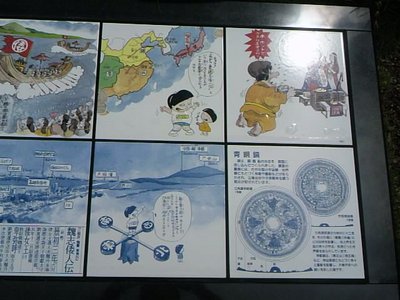

子供にもわかり易く漫画で説明

子供にもわかり易く漫画で説明

古墳を発掘した当初の様子

古墳を発掘した当初の様子 鏡はこの様な状態で見つかりました

鏡はこの様な状態で見つかりました 古墳から出土された品物

古墳から出土された品物 高槻の古墳マップ

高槻の古墳マップ実家の近くに今から約1350年前に造られた藤原鎌足の墓と確実視されている阿武山古墳というお墓があります。

他にもこの近くには有名なものに今城塚古墳があります。

この墓には九州宇土産出の馬門石(9万年前の阿蘇の凝結溶解岩)が大王の棺に使われていました。

九州から高槻まで棺を運ぶ実験が何年か前に行われた事も有りました。

この地域の歴史は調べてみるとまだまだ古くて現在解っているものでは約2万年前の旧石器時代の郡家今城遺跡がみつかっています。

縄文時代では約3500年前の芥川遺跡があり、弥生時代になると約2500年前の安満遺跡や約2100年前の天神山遺跡、約2000年前の芝生遺跡(しぼいせき)と古曽部(こそべ)・芝谷遺跡があります。

帰郷の合間を見て気になる古墳があったので家内を連れて行ってみました。

それは邪馬台国の卑弥呼と何らかの関係があったと思われるこの地域を治めていた王の墓です。

平成9年夏、安満山の中腹を発掘調査したところ、長大な木簡を納めた古墳が発見され、安満宮山古墳と名付けられました。棺内には青銅鏡5面、ガラス小玉の装飾品や刀、斧などの鉄製品が副葬されていました。注目されるのは、中国・魏の年号、青龍三年(235)銘をもつ方格規矩四神(ほうかくきくししん)鏡が出た事で1992年に丹後半島中央部の太田南5号墳から出土した鏡と同型の、日本最古の年号鏡です。さらに興味深いのは、それが古いタイプの三角縁神獣鏡などと、日本で初めて一緒に出土したことです。

「魏志倭人伝」には、景初三年(239)6月倭国の外交使節団が邪馬台国を出発、12月に魏の都・洛陽に到着。魏は倭国女王・卑弥呼に対し「親魏倭王」の印綬とともに「銅鏡百枚」などを与えたと記されています。これまで卑弥呼が入手した「銅鏡百枚」とは「三角縁神獣鏡」だと考えられていましたがこの古墳の発見により、魏の時代の方格規矩鏡や同向式神獣鏡、古いタイプの三角縁神獣鏡など、いろいろな種類の鏡が含まれていることがわかりました。

少し余分な話になりますが今読んでいる本に作者・岡村秀典「鏡が語る古代史」岩波新書1664というのがあり鏡の事を詳しく調査し書かれた単行本です。

高槻市教育委員会が出されている安満宮山古墳のパンフに鏡に書かれている文章の事がこのように説明されています。

鏡面の裏側には、青龍・白虎などの四神、あるいは神仙思想に基づく東王父・西王母などの神像や霊獣が配置され、古代中国の宇宙観・世界観がうかがえます。また銘文には、立身出世や不老不死の願いが込められています。

古墳から出た五枚の鏡に書かれていた鏡銘文と大意は次のようなものです。

1号鏡

わたしは好い銅をもちい文章をかいて、すばらしい鏡をつくった。東王父と西王母がおり、獅子はどんなわざわいもしりぞける。いのち永く、老いることがない。役人がこの鏡を得れば、位は人臣をきわめる。

2号鏡

青龍三年(西暦235年)、顔氏は文章をかき鏡をつくった。左の龍、右の虎はわざわいをしりぞけ、朱雀・玄武は陰陽にかなう。子々孫々、中央を治める。いのちは金石のように永く、候王にふさわしい。

3号鏡

「天」 「王」 「日」 「月」 「吉」

4号鏡

わたしはすばらしい鏡をつくった。青龍と白虎はそれぞれ左側にあって守っている。鏡をもつ者は長命で、子孫は栄え高い官職につく。

5号鏡

陳がこの鏡をつくった。鏡をもつ君は高官にふさわしく、子孫は万年も栄える。

古墳時代の三島と倭国の古代国家へのステップ

弥生時代 - [紀元前300年頃 ~ 250年頃]

集落(ムラ)から小国(クニ)が誕生する。

縄文土器が弥生土器となる。

金属(銅、青銅、鉄)が伝わり青銅器、鉄器、銅剣、銅矛、銅鐸などが製造される。

農耕は鉄製農具や水田が湿田から乾田に変わり生産性が高まった。

集落が周囲を堀と柵で囲った環濠集落(かんごうしゅうらく)へと進化する。環濠集落の代表的な遺跡が吉野ヶ里遺跡。更に狼煙台などの軍事目的の高地性集落も出現する。

紀元前1世紀頃

倭(日本)に100以上の小国が存在する(漢書 - 地理志より)

57

倭の奴国王(なこくおう)が後漢(中国)に朝貢して光武帝から漢委奴国王印を印綬(後漢書 - 東夷伝より)

107

倭国王帥升(すいしょう)が後漢に朝貢してして生口160人を献じた

146 - 189

倭国大乱(倭の小国どうしの内戦)の結果、卑弥呼が女王になり邪馬台国に都をおいた

239

邪馬台国(30国ほどの小国連合)の卑弥呼が魏(中国)に朝貢して、親魏倭王(しんぎわおう)の称号と金印を授かる

【安満宮山古墳】

248

邪馬台国と狗奴国(くなこく)で戦争になり卑弥呼の死後、台与(とよ) or 壱与(いよ)が女王となる

古墳時代 - [250年頃 ~ 600年代の末頃]

漢字が伝来する ※紀元前との説もある。

ヤマト王権(大和朝廷)が国内を統一して氏姓制度を導入する。

朝鮮半島(南部)に進出して任那を拠点とし百済、新羅を属国にするが、約170年後に任那が新羅に奪われる。

前方後円墳などの古墳が作られるようになり古墳文化という。

百済より儒教、仏教が伝来する。

266

邪馬台国の女王、台与(とよ)が晋(中国)へ朝貢する

270~310頃

漢字の伝来 ※紀元前との説もある

【岡本山古墳】古墳時代初期

3世紀後半頃

前方後円墳や円筒埴輪が出現する

3世紀後半頃

ヤマト王権(大和朝廷)が国内を統一する

大王(おおきみ)を中心とした各地の豪族の連合政権であり、国家の政治の為、氏姓制度を導入する

4世紀頃

倭が朝鮮半島(南部)の任那(みまな)へ進出

372

百済、倭王に七支刀を送る

390

応神天皇(第15代)が即位する(実在が濃厚である最古の天皇)

391

倭が朝鮮半島(南部)の百済(くだら)、新羅(しんら)を属国にする(好太王碑 - こうたいおうひ)

4世紀頃の朝鮮半島

391-480

倭が朝鮮半島(北部)の高句麗(こうくり)と戦う(好太王碑)

413

倭が東晋(中国)に朝貢する

5世紀

倭の五王(讃、珍、済、興、武)が宋(中国)に朝貢する

【太田茶臼山古墳】

5世紀半ば頃

大阪府堺市に日本最大の前方後円墳(仁徳天皇の墓で大仙陵古墳)

507

ヲホド王即位(継体)

512

大伴金村は百済へ任那4県を割譲する

513

百済から儒教が伝来

527

磐井の乱(朝鮮半島南部へ出兵を巡っての国内反乱)

531

継体大王、死去

【今城塚古墳】

538

百済から仏教が伝来

562

任那が新羅に奪われる

587

蘇我馬子が物部守屋を滅ぼす

588

蘇我馬子が法興寺(飛鳥寺)を建立

飛鳥時代 - [592年 ~ 710年]

国号が倭から日本へ。

仏教、国際色が強い文化となり飛鳥文化という。

日本初の戸籍(庚午年籍)を作成する。

日本初の通貨(和同開珎)を発行する。

日本人の為の最初の文字:万葉仮名が発明される。

中国への使節で律令制のしくみを学び日本風にアレンジして律令国家となった。(中央集権国家)

私地私民制から公地公民制へ。班田収授法で戸籍に基づいて、人民は口分田を与えられその収穫から租を徴収される。(租庸調制)

国郡里制で国内は国・郡・里と組織に編成される。それぞれの長は国司、郡司、里長で中央が任命した。

朝鮮半島(南部)の奪還作戦(新羅征討計画)、同盟先の百済の救出作戦(白村江の戦い)の失敗。

592

推古天皇が即位(日本初の女帝 - 第33代天皇)

593

聖徳太子(厩戸王)が摂政(せっしょう)になる

600-603

新羅征討計画

計3回の討伐で第一次は新羅の降伏。残りの2回は失敗におわる

603

冠位十二階を制定

氏姓制度にとらわれずに能力主義で人材を登用をする

604

憲法十七条を制定(和の精神、天皇へ服従、官吏の心得)

607

奈良に法隆寺(玉虫厨子(たまむしのずし)、釈迦三尊像(しゃかさんぞんぞう)、百済観音像(くだらかんのんぞう)など)を建立(世界最古の木造建造物)

小野妹子を隋(中国)に遣隋使

聖徳太子が煬帝へ当てた手紙「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無しや、云々」。隋と倭を対等関係にしようとした。

621

聖徳太子死去。蘇我一族の専横がはじまる

630

倭は唐(中国)へ遣唐使

645

大化の改新(たいかのかいしん)

中大兄皇子(天智天皇)と中臣鎌足(藤原鎌足)が蘇我入鹿、蘇我蝦夷を殺害して蘇我一族の体制を崩した。孝徳天皇が即位して、改革を進め都を大阪府大阪市の難波へ遷都

646

改新の詔(公地公民制、班田収授法の制定)

663

白村江(はくすきのえ)の戦い

朝鮮半島の白村江での倭・百済連合軍と唐・新羅連合軍との戦いで唐の勝利。倭は敗戦の影響で西日本各地に山城を築き防人を配備して大宰府を設置した。更に都を近江大津宮に遷都する。

7世紀後半

国号が倭から日本になる

668

中大兄皇子が即位して天智天皇となる

669

藤原鎌足が死去

【阿武山古墳】

670

日本初の戸籍(庚午年籍 - こうごのねんじゃく)を作成する

671

天智天皇が死去

672

壬申の乱(古代史上最大の内乱)

大友皇子(弘文天皇)と弟の大海人皇子が皇位継承の争い。大海人皇子の勝利で天武天皇となる。

689

飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)が施行(体系的な法典)

694

都を奈良県橿原市(かしはらし)の藤原京(長安の模倣)に遷都

697

藤原不比等(ふじわらのふひと)の娘が文武天皇の后になる

701

大宝律令(たいほうりつりょう)を施行(本格的な法典)

編纂は忍壁皇子(おさかべのみこ)、藤原不比等で、この頃から藤原不比等が台頭するようになる。

708

和同開珎(わどうかいちん)が発行される(日本初の通貨)

この古墳へ行くための教育委員会が作った案内です。

JR高槻駅南口・阪急高槻市駅北口から市バス上成合か川久保行で「磐手橋」下車1.4㎞ 高槻市公園墓地内 徒歩25分

と書かれていますが、ずっと上り坂で25分では到底登れません。30歳くらいまでの脚力が無ければ駄目です。

車で行かれることをお勧めします。道は広く舗装もされています。

長岡京市にある柳谷聖苑、柳谷観音がある楊谷寺はすぐ隣です。

長岡京市にある柳谷聖苑、柳谷観音がある楊谷寺はすぐ隣です。先日父母の法事があって関西の方に帰郷しました。

毎年1年に1度姉弟が集まって旅行を計画しているのですが長女に年齢的な問題もあり昨年から旅行と言ってもあまり遠出はしないようにしています。

みんなが集まって健康状態を確認するのと父母の墓参りを兼ねての旅行にしています。

若くて元気なうちはいいのだがお互い歳をとると悩み事が多くなって余計心配事が増えて辛い思いもします。

昔の人も同じようにいろいろな事を悩みながら生きてきたのでしょうか。

今回の帰郷は心身ともに疲れました。・・・

大阪の町

大阪の町

年は取りたくないなー。何にもないのが一番幸せ。

沖ノ島 信仰の源流という見出しが目に入った。

ユネスコ登録に当たり、諮問機関の勧告を覆し8構成資産がすべて、今回世界文化遺産に登録された理由は政府が一括登録するよう根気強く各国の委員を説得したことによります。それは宗像大社の祭神・宗像三女神が古代の歴史書である古事記と日本書紀(記紀)に記録され信仰が現在まで続いている点を強調したことによります。

昨年沖ノ島の事を勉強するために宗像大社に行きました。上の写真はその時に撮ったものです。

宗像大社は沖津宮(沖ノ島)、中津宮(宗像市沖合の大島)、辺津宮(九州本土)の三つの宮からなります。

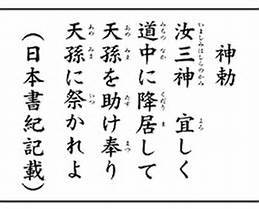

それぞれの宮には、この言葉が書かれた扁額が掲げられています。

奉助天孫而

為天孫所祭

意味は〈歴代の天皇(天孫・あめみま)を助け奉り、祭祀を受けられよ〉。皇室の租神で神々の中心に立つ天照大神が三女神に示した「神勅」とされています。

●宗像三女神の神勅(神の命令)

記紀に於いて、天照大神がアマテラスとスサノオの誓約で誕生した宗像三女神を、天孫降臨より以前に日本と大陸の間を結ぶ海の島々(海北道中)に降臨させた女神らで、宗像大神ともいう。日本書紀には「道主貴」と記述される。 『汝三神は、宜しく道中に降居して、天孫を助け奉り、天孫に祀かれよ』と神勅を授けられた。

●天孫降臨

天孫降臨(てんそんこうりん)とは、日本神話において、天孫の邇邇藝命(ににぎのみこと)が、天照大神の神勅を受けて葦原の中つ国を治めるために高天原から日向国の高千穂峰へ天降(あまくだ)ったこと。

●誓約(うけい)

虚偽がないことや正か邪かなどを明らかにするための審判の一種。三女神が誕生した際は、素戔嗚尊が姉の天照大神に蛇心がないことを示すために行った。互いの剣と玉を交換し、天照大神が素戔嗚尊の剣をかみ砕き、吐き出すと霧から三女神が現れたとされる。

●「道主貴(ちぬしのむち)

日本書紀の一書には,アマテラスが三女神に〈道〉の中にあって〈天孫〉を助けよと命じ,三神は〈道主貴(ちぬしのむち)〉と命名されたことが記されている。〈道〉とは海路を示し〈道主貴〉とはその航路の神をいう。

7月12日(水)に八代市立図書館講座がありました。

・・・・戦後の文学を読む、というテーマで郷土の作家、前山光則先生が今回は深沢七郎の「楢山節考」を取り上げられました。

毎回この文学講座は水曜日の午前中という時間帯を利用しているため聴講者は現役を退いた年寄りばかりの講座なんですが、今回は隣の1中の中学生が勉強のために20人ばかり話を聞きにやって来ました。

どこまでこの話が理解できるか疑問でもありましたがみんな最後まで真剣に聞いていたようです。

私がこの楢山節考の話を知ったのは姉に連れられて見に行った映画でした。

小学校5年生くらいだったと記憶しています。

見た印象は怖くて怖くて大人の世界の残酷さだけが印象に残りました。

その頃は楢山節考という言葉を聞くだけで目を背けたい気持ちが付きまといました。

当然それ以後、作者が誰なのかも知らないし本を読む気にもなれませんでした。

この本が世に出たのが昭和32年、初めて映画になったのが翌年の昭和33年だから日本の国はまだまだ貧しかった頃なので、誰かが死ななければ子孫が生き残れないほどに生活が苦しい状況を表現した姥捨て山の話は衝撃的な印象を与えました。

「おっかあ、雪が降って運がいいなあ」心に思っていても決して口に出してはいけない言葉を出さずにはいられなかった息子辰平の心境は村の掟など一瞬頭から離れてしまい、親への切るに切れない思いだけが広がっていたのだと思います。

この言葉の意味は非常に残酷でもあり親が苦しまずに済むように願っていた子供の切ない思いでもあります。

60年以上前に見た映画の話を今度は活字を追って読んでみるとそれは心にしみじみと1シーン、1シーンが思い出され涙がでました。

前山先生の話は作者の深沢七郎の略年譜からその人生や人柄にふれ、この作品の出来た背景と小説の味わい方を話されました。

まだこの作品を読まれていない方向けに調べたものです。

●『楢山節考』(ならやまぶしこう)は、深沢七郎の短編小説。民間伝承の棄老伝説を題材とした作品で、当代の有力作家や辛口批評家たちに衝撃を与え、絶賛された、当時42歳の深沢の処女作である。山深い貧しい部落の因習に従い、年老いた母を背板に乗せて真冬の楢山へ捨てにゆく物語。自ら進んで「楢山まいり」の日を早める母と、優しい孝行息子との間の無言の情愛が、厳しく悲惨な行為と相まって描かれ、独特な強さのある世界を醸し出している。

1956年(昭和31年)、雑誌『中央公論』11月号に掲載され、第1回中央公論新人賞を受賞した。単行本は翌年1957年(昭和32年)2月1日に中央公論社より刊行された。ベストセラーとなり、これまでに2度、映画化された。文庫版は新潮文庫で刊行されている。

Wikipediaより

●あらかたのストーリー

かつて信州の山間の土地に「楢山参り」という風習があった。それは、食糧に乏しいこの土地では、口減らしのために、老いた者はみずから決意して楢山の山中へ運んでもらい、そこで自ら餓死を迎えるという風習であった。

主人公の老女おりんは楢山参りの覚悟を決めていて、息子の辰平にそれを頼んでいた。孫のけさ吉に子が生まれようとする年越しの頃、おりんは楢山参りを決意した。

ある晩、山へ行ったことのある村人を招いて酒を振る舞い、そして楢山参りの作法と楢山への道順を教えてもらったのだ。

翌晩、おりんは辰平の背負った背板に乗り、人に見られぬように家を出た。山中に入ったらお互い物を言ってはならなかった。三つの山を越え七つの谷を過ぎて楢山の頂きに着くと、ギョッと驚いた。白骨が点々と転がり、カラスが死体を突っついていた。岩陰に降ろされたおりんは念仏を唱え、その顔には死相が現れている。雪が舞い始めた。辰平は、

「寒風に吹かれるよりも雪の中に閉ざされる方がいい。おっかあ、雪が舞って運がいいなあ!」

と叫ぶと、後ろを振り向かずに脱兎のように山を駆け下りて行った。

青森県医師会報 平成22年 6月 565号 掲載

映画が当時、外国に紹介されましたが大きなセンセーショナルを巻き起こしたそうです。なんてひどい国!

庭の花壇の奥に藪のようになっている所があります。雑草と思っていたので毎年葉が伸びたところで刈り取っていたのでまさか花が咲くとは思っていませんでした。今年は梅雨時期に両手の小指の拘縮の手術をしたせいもありそのまま放っておいたら何と花が咲き始めました。20年以上ただの草と思って毎年ある程度伸びた頃に刈っていたので初対面です。どこかで見たようなそうでもないような花です。早速花瓶にさして花図鑑で調べてみました。

花図鑑にあるワトソニア【ヒオウギズイセン】

花の特徴

2列生の穂状花序に多数の花がつく。

花はほぼ放射相称。

葉の特徴

葉は剣状で無毛、革質で強直である。

実の特徴

蒴果は球形ないし円筒形。

この花について

―

その他

常緑で越冬する種と葉が枯れる落葉性のものとがある。

高さ、花期は品種により異なる。

開花時期

6~8月

花の色

白、ピンク、赤

名前の読み

わとそにあ(ひおうぎずいせん)

分布

約60種を含み、マダガスカル島の1種を除き、いずれも南アフリカに分布。

生育地

東京以西では戸外で栽培も可能。 日当たりと排水のよい土壌に植える。

植物のタイプ

多年草

大きさ・高さ

30~150センチ 種類による。

学名

Watsonia

分類

アヤメ科 ヒオウギズイセン属

ヒメヒオウギズイセン(モントブレチア) [姫檜扇水仙]

花の特徴

花茎から3~5個の穂状花序を出し、それぞれにたくさんの花をつける。

花の色は朱赤色で、下のほうから順に咲き上がる。

花びら(花被片)は6枚で、内側と外側に3枚ずつあり、根元のほうでくっついている。

雄しべは3本、花柱(雌しべ)が1本ある。

花柱の先は3つに裂けている。

葉の特徴

葉は先のとがった線形で2列に並んで立ち、互い違いに生える(互生)。

葉の中央に縦の筋がある。

実の特徴

結実はせず、球根で増える。

この花について

―

その他

英名をモントブレチア(montbretia)という。

クロコスミアと呼ばれることもある。

開花時期

7~8月

花の色

赤

名前の読み

ひめひおうぎずいせん(もんとぶれちあ)

分布

フランスで交配によって作出された園芸品種

交配親は檜扇水仙(ヒオウギズイセン)と姫唐菖蒲(ヒメトウショウブ)で、どちらも南アフリカが原産地

日本へは明治時代の中期に渡来

現在は野生化

生育地

庭植え 草地

植物のタイプ

多年草

大きさ・高さ

50~80センチ

学名

Crocosmia x crocosmiiflora

分類

アヤメ科 ヒメトウショウブ属

九州南部梅雨明け・・北部も早く梅雨が明ければいいね。

この花、ヒオウギズイセンかヒメヒオウギズイセンかはわかりませんでしたがどうもヒメヒオウギズイセンのように思います。

にんじん雲発生中。九州は昼頃にかけて要注意。

12日(水)午前4時 九州で次々と活発な積乱雲が発生するにんじん雲が発生中。

梅雨前線が九州を南下しており、それに伴って発生した活発な線状の降水帯が九州北部を南下しています。

この雲の西端はテーパリングクラウドになっており、先端部は尖ってにんじんの様に見えることから「にんじん雲」とも呼ばれています。

尖った先端部を中心に次々と活発な積乱雲が発生するため、時には集中豪雨をもたらすような危険な雲とも言えます。

現在、この雲のかかっている長崎県や熊本県では解析雨量で1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が計算されており、活発に発雷しているため、竜巻注意情報も出されています。

鹿児島県へ南下へ

12日午前7時の雨雲予想

12日午前11時の雨雲予想

最新の気象レーダー(気象庁)

にんじん雲を伴う線状降水帯はこれから昼頃にかけて九州をゆっくりと南下し、昼頃にかけて、鹿児島県に到達する予想です。

今回の雨雲はゆっくりではありますが移動し、南下しているため、1つの場所で長時間、激しい雨が降り続くようなことはないと思われますが、これから昼頃にかけて雨雲の動向には十分な注意を要します。

また昨日、震度5強の強い地震があった鹿児島県でも地盤がゆるんでいる可能性があります。土砂災害などに十分ご注意下さい。

梅雨の終盤になると雷が鳴って梅雨が明けると言うけれど、今朝の雷は別物でしょうか?

気象庁の梅雨予報(2017年)

福岡・大分での豪雨の犠牲者の数が日増しに多くなっています。豪雨による土砂災害が両県のいたるところで起きたことが原因のようです。この梅雨時期の大雨はこの様に大きな災害をもたらす危険性もあり、方や盛夏期の農業用水を備蓄する重要な役割を果たしてもいます。そのため、気象庁では毎年5月下旬になると、梅雨入り情報を出したり、梅雨明け予測の情報は六月中ごろ発表されています。

毎日重苦しい悲しいニュースが絶えないのと自らも滅入ってしまいそうな日々には早く梅雨明けが待ち望まれます。

気象庁では、現在までの天候経過と1週間先までの見通しをもとに、梅雨の入り明けの速報を「梅雨の時期に関する気象情報」として発表しています。

●九州の梅雨明け

九州は南北に長いので、南部と北部で明け日に数日のズレが生じる年が多いそうです。

しかし、今年2017年は九州南部も北部も梅雨明けは7月18日ごろの予報です。

去年は南部が7月14日と北部が7月19日でしたが、今年は同時期に晴れてくれそうです。

●関西地方の梅雨明け

近畿は7月18日ころが梅雨明けとの予報です。

気象庁の発表では九州、中国、四国あたりまでは日数にさほど差がなく一斉に晴れ日が戻ってきそうです。ずいぶんめずらしいですね。

四国は毎夏水不足に陥りがちなので、降水量が多い時期にはしっかり降っておくことも大切なのだそうです。

なお、昨年の近畿地方は7月21日に梅雨明けしましたので、早くも遅くもない例年並みといったところでしょうか。

●関東甲信地方の梅雨明け

例年、関東と関西の梅雨明け日にはせいぜい数日しか差がないのですが、気象庁の見立てでは今年の梅雨は東京に長居しそうです。

関東の梅雨明けは7月29日ころの予測で、去年の7月21日より一週間遅れます。

東京の梅雨はジメジメしていてカビや雑菌が繁殖しやすくなります。

昼夜の温度差による寝冷えに加えて、食べ物の鮮度にも気をつけてください。

●東北地方の梅雨明け

東北も南北も長いため、例年、明け日が数日ずれてきます。

しかし、気象庁の速報値をみるかぎり、2017年の梅雨開けは、7月29日とほぼ同じくらいらしいです。

東北では初夏の梅雨より、秋のほうが降水量が毎年多いそうです。

●北海道に梅雨はない

梅雨の雨雲は関東から東北へと北上していきますが、北海道には届かないそうです。

つまり北海道には梅雨がありません。

梅雨入り、梅雨明けをどのように決めているの?

実は気象庁が公開している過去のデータにも「頃」と書かれている通り、

梅雨入り・梅雨明けの日付は確定日ではありません。

比較的天気の良い日が続いてから、比較的雨が多く、

日照時間が少ない時期に突入するまで

移り変わりの時期が5日間程度あります。

5日間のうちのその真ん中の日を、梅雨入り日としているようです。

梅雨入りも梅雨明けも、各地方にある気象台が観測している結果と、

1週間後までの中期予報を組み合わせて決めています。

晴れが続いている日(初夏)から、

今後数日間は天気が悪く雨模様だろうと予想(中期予報)を出し、

実際に雨が降りだした日を梅雨入りとします。

雨の日が続いている状態で、中期予報で晴れが続くと予報をし、

最初に晴れ始めた日を梅雨明けというわけです。

確定値は9月に結果を再検討し、修正された後に決まります。

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群

宗像市の宗像大社沖津宮(おきつみや)の①沖ノ島と近くの3つの岩礁②小屋島(こやじま)、③御門柱(みかどばしら)、④天狗岩(てんぐいわ)、沖合10キロの大島にある宗像大社⑤中津宮(なかつみや)と⑥沖津宮遥拝所(ようはいしょ)、本土の⑦宗像大社辺津宮⑧福津市の新原(しんばる)・奴山(ぬやま)古墳群-の8資産の登録が決まりました。

初めイコモス勧告では①~④までの考古学的なものだけに世界遺産の価値があるとして日本側が説明する古代祭祀の部分については認めようとしませんでしたが日本の根気強い説得によって日本の宗教心を理解してもらう形になりました。

8資産一括登録 おめでとう。

昨日の再度の試みは何事もなく成功しました。前回はFacebookに連携されなかったものが昨日はきちんと連携されていたので結果としては良かったものの訳が分からないことが悔しくてなりません。原因が分からないというのは嫌な感じがするものです。このブログ連携の問題は永い宿題になりそうです。

その事はさておき今回の福岡・大分の豪雨は大変な被害をもたらしています。原因は線状降水帯の発生によるものとされていますが、被害が大きくなってから原因が明らかにされるのですが被害が大きくならないうちに避難指示が出せるやり方は無いんだろうか。

九州の大地は火山が多くて火山灰に覆われた地形です。大雨が降れば山は崩れやすく土石流も起きやすい個所があちこちにあるのが九州の大地です。地震や大雨などの自然災害には被害が出やすい場所です。

以下に示すデーターは九州災害履歴情報です。679年(天武7年)からのものをごく最近の平成になってからのものだけを抜き取って以下のような項目でまとめたものです。平成になってからでもこれだけ多くの自然災害の記録が残っています。こういった資料がきちんと分析されてできるだけ被害が出ない防災対策が出来ないものでしょうか。同じ失敗を何度も繰り返しているような気がします。

災害コード

カルテNO

年号

元号

月日

災害名

災害の種類

災害形態

県名

市町村名

被災個所数

人的被害

概要

19890917

1989

平成元年

9月17日~20日

台風第22号、前線〔丸尾地すべり〕

風水害・土砂災害

地すべり

長崎県

南松浦郡新魚目町

地すべり

4人

>詳細

19891116

1989

平成元年

11月16日

大分県北部地震(仮称)(M4.6)

地震

建物損傷

大分県

速見郡日出町、別府市

建物損傷

なし

>詳細

19900602

1990

平成2年

6月2日~7月22日

梅雨前線〔根子岳崩壊〕

風水害・土砂災害

崩壊、土石流

熊本県

阿蘇市一宮町

崩壊200以上

8人

>詳細

19900702

1990

平成2年

7月2日

梅雨前線

風水害・土砂災害

山・崖崩れ、土石流

大分県

長崎県

豊後竹田市、

東彼杵郡川棚町

崩壊43以上(大分県)、崩壊127(長崎県)

死者5人、負傷者40人(大分県)、負傷者1人(長崎県)

>詳細

19900926

1990

平成2年

9月26日~10月1日

前線、台風第20号〔奄美大島の崩壊〕

風水害・土砂災害

崩壊、土石流

鹿児島県

大島郡瀬戸内町古仁屋

―

11人

>詳細

19910603

詳細10

1991

平成3年

6月3日

雲仙岳噴火〔雲仙岳火砕流〕

火山災害

火砕流

長崎県

雲仙市雲仙町

―

死者40人、不明3人

>詳細

19910729

1991

平成3年

7月29日

台風第9号

風水害・土砂災害・高潮

山・崖崩れ、道路決壊

長崎県

熊本県

長崎県全域、

天草市

山・崖崩れ9、道路決壊

―

>詳細

19910930

1991

平成3年

9月30日

台風第19号

風水害・土砂災害

大規模崩壊、風倒木、土石流

九州全域

各県内全域

大規模崩壊(宮崎県東臼杵郡椎葉村)、山・崖崩れ11(長崎県)、その他被害多数

死者11人、負傷者311人(福岡県)、死者5人(長崎県)

>詳細

19930731

詳細15

1993

平成5年

7月31日~8月29日

梅雨前線、台風第7・11号〔鹿児島豪雨崩壊〕

風水害・土砂災害

崩壊

鹿児島県

宮崎県

鹿児島市周辺、

宮崎市高崎町、西臼杵郡高千穂町

斜面崩壊3以上(宮崎県)

死者49人(鹿児島県)、死者2人(宮崎県)

>詳細

19930810

詳細13

1993

平成5年

8月10日

台風7号

風水害・土砂災害

崩壊

宮崎県

東臼杵郡北方町

―

死者1人

>詳細

19930902

1993

平成5年

9月2日~4日

台風第13号

風水害・土砂災害

土石流、斜面崩壊

九州全域

各県内全域

福岡県3、長崎県1、熊本県18、大分県53、鹿児島県31、宮崎県38

死者1人(福岡県)、負傷者2人(佐賀県)、死者5人、負傷者4人、不明2人(大分県)、死者2人、負傷者45人(宮崎県)、死者33人(鹿児島県)

>詳細

19950700

1995

平成6年

7月~翌年6月

少雨〔平成6年渇水〕

渇水

渇水

福岡県

福岡市、太宰府市、大野城市、筑紫野市、北九州市他

筑後川関連流域(5市14町1村)

―

>詳細

19951011

1995

平成7年

10月11日

九重山噴火

火山災害

降灰

大分県

玖珠郡九重町、豊後竹田市

―

なし

>詳細

19961019

1996

平成8年

10月19日

日向灘地震(M6.6)

地震

落石

宮崎県

日南市

―

―

>詳細

19961203

1996

平成8年

12月3日

日向灘地震(M6.6)

地震

砂災害なし

宮崎県

―

―

―

>詳細

19970326

18

1997

平成9年

3月26日

鹿児島県薩摩地方地震(M6.6)

地震

崩壊

鹿児島県

薩摩郡さつま町、薩摩川内市

家屋全壊4、半壊31、崩壊箇所多数

負傷者37人、36人(鹿児島県)

>詳細

19970513

18

1997

平成9年

5月13日

鹿児島県薩摩地方地震(M6.4)

地震

―

鹿児島県

薩摩川内市

家屋全壊4、半壊25

負傷者74人、43人(鹿児島県)

>詳細

19970701

1997

平成9年

7月1日~17日

梅雨前線、低気圧〔針原川土石流〕

風水害・土砂災害

崩壊、土石流

九州全域

各県内全域

49(福岡県)、72(長崎県)、16(佐賀県)、142(熊本県)、39(大分県)、65(鹿児島県)、5(宮崎県)

死者行方不明者21人

>詳細

19970913

詳細13

1997

平成9年

9月13日~18日

台風第19号

風水害・土砂災害

洪水(宮崎県)、山崩れ、河川氾濫(大分県)

宮崎県

大分県

東臼杵郡西郷村、北川町、

大分県全域

崩壊箇所多数(大分県)

死者1人(宮崎県)、負傷者1人(大分県)

>詳細

19990623

1999

平成11年

6月23日~7月3日

梅雨前線、低気圧〔御笠川氾濫、博多駅地下街水没〕

風水害

河川氾濫

福岡県

福岡市

土砂災害

死者1人

>詳細

19990802

1999

平成11年

8月2日

台風7号

風水害・土砂災害

崩壊

宮崎県

西臼杵郡高千穂町

―

死者1人

>詳細

19990921

1999

平成11年

9月21日~25日

台風第18号〔八代海高潮〕

高潮・風水害・土砂災害

高潮・崩壊

長崎県

大分県

熊本県

宮崎県

鹿児島県

八代海(宇城市不知火町)(高潮)、

各県内全域

家屋全壊47、半壊30、床上浸水163(不知火町)、崩壊9(長崎県)、46(大分県)、14(熊本県)、5(宮崎県)、15(鹿児島県)

死者16人(全体?)、12人(不知火町)、負傷者10人(全体?)、4人(不知火町)、死者4人(全体?)

>詳細

20000608

2000

平成12年

6月8日

熊本県熊本地方地震(M5.0)

地震

―

熊本県

―

―

負傷者1人

>詳細

20030718

2003

平成15年

7月18日~21日

前線、低気圧〔水俣宝川内土石流、7.19福岡水害〕

風水害・土砂災害

土石流、崖崩れ

九州全域

水俣市、菱刈町、宇美川、御笠川、明星寺川水系他、その他各県全域

1,271(福岡県)、1(佐賀県)、6(長崎県)、4(熊本県)、13(鹿児島県)、31(宮崎県)

死者行方不明者23人

>詳細

20040828

2004

平成16年

8月28日~30日

台風第16号

風水害・土砂災害

崩壊

宮崎県

東臼杵郡椎葉村、西臼杵郡日之影町

土砂災害箇所34

死者2人、負傷者27人

>詳細

20040904

2004

平成16年

9月4日~7日

台風第18号

風水害・土砂災害

崩壊

宮崎県

東臼杵郡椎葉村、児湯郡西米良村、宮崎市高岡町

崩壊箇所多数

負傷者14人

>詳細

20041018

2004

平成16年

10月18日~21日

台風第23号、前線

風水害・土砂災害

崩壊、地すべり

宮崎県

延岡市、日南市

崖崩れ23箇所、地すべり1箇所

死者2人、負傷者4人

>詳細

20050320

19

2005

平成17年

3月20日

福岡県西方沖地震(M6.6)

地震

斜面崩壊、家屋倒壊他

福岡県

佐賀県

福岡市、前原市、

三養基郡みやき町

家屋全壊144、半壊353(全体)、法面崩壊19(福岡県)、崖崩れ3(大分県)

死者1人、負傷者1,204人(全体)

>詳細

20050701

2005

平成17年

7月1日~11日

梅雨前線による大雨

風水害・土砂災害

崖崩れ

長崎県

佐賀県

大分県

熊本県

鹿児島県

―

12(長崎県)、2(佐賀県)、10(熊本県)、42(大分県)、3(鹿児島県)

死者行方不明者6人

>詳細

20050903

詳細13

2005

平成17年

9月3日~8日

台風第14号、前線〔南部九州斜面崩壊〕

風水害・土砂災害

斜面崩壊、山腹崩壊、土石流(大規模崩壊)

九州全域

各県内全域

14(福岡県)、6(長崎県)、38(熊本県)、48(大分県)、13(鹿児島県)、127(宮崎県)

死者行方不明者22人、負傷者26人(宮崎県)

>詳細

20060612

2006

平成18年

6月12日

大分県西部地震(M6.2)

地震

―

大分県

―

―

負傷者8人

>詳細

20060718

2006

平成18年

7月18日~23日

梅雨前線

風水害・土砂災害

山・崖崩れ、河川氾濫

長崎県

大分県

鹿児島県

―

27(長崎県)、1(大分県)、1,996(鹿児島県)

死者行方不明者8人

>詳細

20070705

2007

平成19年

7月5日~8日

梅雨前線

風水害・土砂災害

土砂崩れ

熊本県

美里町

―

―

>詳細

20070802

2007

平成19年

8月2日~3日

台風第5号

風水害・高潮

高潮

福岡県

周防灘沿岸

―

―

>詳細

20071004

2007

平成19年

10月4日

突風

竜巻

竜巻

佐賀県

佐賀市本庄町

―

負傷者6人

>詳細

20070610

2008

平成20年

6月10日~12日

梅雨前線

風水害・土砂災害

土砂崩れ

大分県

玖珠郡九重町

―

死者1人

>詳細

20080619

2008

平成20年

6月19日~22日

梅雨前線

風水害・土砂災害

土砂崩れ、浸水

熊本県

球磨郡多良木町

―

死者1人

>詳細

20080822

2008

平成20年

8月22日

新燃岳噴火

火山災害

降灰

宮崎県

小林市

―

なし

>詳細

20090724

2009

平成21年

7月24日~26日

梅雨前線〔平成21年7月中国・九州北部豪雨〕

風水害・土砂災害

崖崩れ、地すべり

福岡県

佐賀県

長崎県

各県内全域

崖崩れ639、地すべり3(福岡県)、崖崩れ2、石積崩れ2 、路法面崩壊等71、堤防決壊3、護岸崩壊4(佐賀県)、崖崩れ48(長崎県)

死者8人、行方不明者2人、軽傷7 人(福岡県)、死者1人(佐賀県)、死者1(長崎県)

>詳細

20090810

2009

平成21年

8月10日

台風第9 号

風水害・土砂災害

土砂崩れ

大分県

豊後竹田市

―

軽傷6人

>詳細

20100305

2010

平成22年

3月~5月

新燃岳噴火

火山災害・地震

地震・降灰

宮崎県

高千穂町

―

なし

>詳細

20100617

2010

平成22年

6月17日~23日

梅雨前線

風水害・土砂災害

土砂崩れ、浸水

鹿児島県

県内全域

崖崩れ263

なし

>詳細

20100702

2010

平成22年

7月2日~4日

梅雨前線

風水害・土砂災害

崖崩れ、浸水

鹿児島県

宮崎県

霧島市、湧水町、曽於市、鹿屋市、大崎町、南種子町、

都城市、小林市等

崖崩れ53、道路47、その他6(鹿児島県)

死者2人、行方不明者1人、軽傷1人

>詳細

20100710

2010

平成22年

7月10日~14日

梅雨前線

風水害・土砂災害

崖崩れ、河川決壊

福岡県

県内全域

崖崩れ404、道路648、橋梁2

軽傷2人

>詳細

20101018

2010

平成22年

10月18日~21日

前線〔平成22年10月奄美地方大雨〕

風水害・土砂災害

土石流、地すべり、崖崩れ

鹿児島県

奄美地方(奄美市、大島郡龍郷町等)

土石流20、地すべり4、崖崩れ34

死者3人、軽傷2 人

>詳細

20110610

2011

平成23年

6月10日~21日

梅雨前線

風水害・土砂災害

崖崩れ、浸水

九州全域

各県内全域

崖崩れ等237

負傷者4人

>詳細

20110915

2011

平成23年

9月15日~20日

台風第15号

風水害・土砂災害

崖崩れ、浸水

宮崎県

大分県

都城市、えびの市、小林市、高原町、

大分市、由布市、佐伯市、杵築市

床下浸水8(宮崎県)、床下浸水28 、道路損壊44、土砂・崖崩れ6(大分県)

重傷者1人(宮崎県)

>詳細

20110925

2011

平成23年

9月25日~26日

前線

風水害

浸水

鹿児島県

奄美地方(奄美市、大島郡龍郷町)

全壊2、半壊1、床上浸水237、床下浸水414

死者1人

>詳細

20111118

2011

平成23年

11月18日

突風

竜巻

竜巻

鹿児島県

徳之島町轟木

全壊1、被害範囲長さ約600m、幅約100m

死者3人

>詳細

20120402

2012

平成24年

4月2日~3日

強風

強風

強風

福岡県

長崎県

熊本県

宮崎県

北九州市他、

長崎市他、

山鹿市、

宮崎市

一部損壊18棟(福岡県17棟、熊本県1棟)

負傷者19人(福岡県11人、長崎県3人、宮崎県5人)

>詳細

20120711

2012

平成24年

7月11日~14日

平成24年7月九州北部豪雨

風水害・土砂災害

土砂崩れ、崖崩れ、河川決壊

福岡県

佐賀県

大分県

熊本県

八女市他、

唐津市他、

阿蘇市他

住家被害13,263 棟

死者30人、行方不明者2人

>詳細

20120915

2012

平成24年

9月15日~19日

台風第16号

風水害・土砂災害・高潮

土砂崩れ、崖崩れ、河川決壊、浸水

九州全域

長崎市他

住家被害多数

死者1人(長崎県)

>詳細

20140706

2014

平成26年

7月6日~11日

台風第8号

強風

住家・人的被害

鹿児島県

宮崎県

福岡県

長崎県

大分県

鹿児島市他、

都城市他

住家被害7棟

重傷者5人、軽傷者6人

>詳細

20140807

2014

平成26年

8月7日~10日

平成26年8月豪雨

風水害・突風・高潮

住家・人的被害

宮崎県

大分県

鹿児島県

児湯郡新富町他

住家被害14棟

重傷者11人

>詳細

20141004

2014

平成26年

10月4日~6日

台風第18号

風水害・突風・高潮

住家被害、浸水

鹿児島県

屋久島町、西之表市

住家被害2棟

なし

>詳細

20150713

2015

平成27年

7月13日

大分県南部地震(M5.7)

地震

住宅破損他

大分県

熊本県

佐伯市、豊後大野市、

阿蘇郡産山村、阿蘇市

住家一部破損3棟(大分県)

軽傷者3人(大分県)

>詳細

20160414

2016

平成28年

4月14日~16日

平成28年(2016年)熊本地震(M6.5・M7.3)

地震

住家・人的被害

熊本県及び九州全域

上益城郡益城町、阿蘇郡西原村・南阿蘇村

住宅被害:全壊8,181棟 他(H28.9.23現在)

死者114人※ 他(H28.9.23現在)※震災後における災害による負傷の悪化又は身体的負担による疾病により死亡したと思われる死者数を含む

>詳細

赤字に注目、九州は水害が多い。

今年の梅雨はこれまで梅雨らしい雨も降らなかったと思えば、台風3号が長崎に上陸してから熊本を一気に通過してホッとしたのもつかの間、次は今まで経験したことのない大雨で夜中中警戒注意報が次から次へと場所を変えながら出てくるものだから寝るに眠れない一晩であった。ようやくうとうとと眠りについたかと思えばたたきつけるような雷雨の音で目が覚めました。その後はもう眠れなくてテレビを見るしかしょうがなくテレビを見ていたのですがただ画面を見ているだけで内容はまともに頭に入っていない寝不足の状態です。テレビでは島根の大雨から福岡・大分の報道に変わって避難指示などの特別警報が福岡・大分から佐賀や熊本までどんどん広がって行くこんな状況は今まで経験したことがありません。新聞を読んでこの豪雨の原因が「線状降水帯」というものが起因していることを知りましたが、またまた勉強不足の私にとっては朝から勉強のタネが増えました。

※線状降水帯

数時間にわたりほぼ同じ場所に停滞して猛烈な雨を降らせる帯状の積乱雲群。これまでも多くの災害の原因となっており、2015年の関東・東北豪雨や14年の広島土砂災害などで大きな被害を出した。

※ 九州大の川村隆一教授(気象学)は「前線南側の太平洋高気圧は平年に比べて勢力が強く、大陸から南下した高気圧との間に挟まれた梅雨前線付近の上昇気流が一層強まっていた。そこに太平洋高気圧の西縁を通って南から多量の水蒸気を含んだ空気が流れ込み続け、線状降水帯が持続したとみられる」と話した。

大雨の災害への注意点

今年の梅雨はこれまで梅雨らしい雨も降らなかったと思えば、台風3号が長崎に上陸してから熊本を一気に通過してホッとしたのもつかの間、次は今まで経験したことのない大雨で夜中中警戒注意報が次から次へと場所を変えながら出てくるものだから寝るに眠れない一晩であった。ようやくうとうとと眠りについたかと思えばたたきつけるような雷雨の音で目が覚めました。その後はもう眠れなくてテレビを見るしかしょうがなくテレビを見ていたのですがただ画面を見ているだけで内容はまともに頭に入っていない寝不足の状態です。テレビでは島根の大雨から福岡・大分の報道に変わって避難指示などの特別警報が福岡・大分から佐賀や熊本までどんどん広がって行くこんな状況は今まで経験したことがありません。新聞を読んでこの豪雨の原因が「線状降水帯」というものが起因していることを知りましたが、またまた勉強不足の私にとっては朝から勉強のタネが増えました。

※線状降水帯

数時間にわたりほぼ同じ場所に停滞して猛烈な雨を降らせる帯状の積乱雲群。これまでも多くの災害の原因となっており、2015年の関東・東北豪雨や14年の広島土砂災害などで大きな被害を出した。

※ 九州大の川村隆一教授(気象学)は「前線南側の太平洋高気圧は平年に比べて勢力が強く、大陸から南下した高気圧との間に挟まれた梅雨前線付近の上昇気流が一層強まっていた。そこに太平洋高気圧の西縁を通って南から多量の水蒸気を含んだ空気が流れ込み続け、線状降水帯が持続したとみられる」と話した。

大雨の災害への注意点

・外出はできるだけ避け、早めに避難所など安全な場所に避難する

・気象庁が出す大雨に関する情報(大雨洪水注意報や警報、土砂災害警戒情報)や自治体が出す防災情報を確認する

・斜面や崖に近づかない。雨がやんだ後も土中に水分が残り、崩れる恐れがある

・川や用水路、側溝、マンホールに近づかない。上流域で降った雨が流れこみ、下流でも急に増水することがある

・道路や鉄道をくぐる地下道「アンダーパス」は冠水の恐れがあるので通らない

・雷への注意も必要

メンバー登録はこちら

メンバー登録はこちら