今日はハロウィンの日。

ハロウィンの印象はずっと以前にアメリカで起きた日本人留学生射殺事件 。

最近では毎年渋谷で行われる若い人たちのバカ騒ぎ事件。

なんでも受け入れる日本の文化、この年になって少々嫌気がさしてきた。

ハロウィンってそもそも何なんだ?

「ハロウィン」(Halloween)は、古代ヨーロッパの原住民ケルト族を起源とする祭りで、もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事であった。現代では特にアメリカで、宗教的な意味合いはほとんどなく子どもの祭りとして定着している。

アイルランドの古代ケルト暦では大晦日にあたり、死者の霊が家に戻ってくる日で、ほうきに乗った魔女が黒猫を連れてやって来て悪さをする日と言われていた。子どもたちが色々な仮装をして戸口で「トリック・オア・トリート」(Trick or treat. 「お菓子をくれなきゃ悪戯するよ」)と脅すのもケルト族の言い伝えからである。この日のシンボルは「ジャック・オー・ランタン」と呼ばれるカボチャの中身をくり抜いたランタン・魔女・お化け。シンボルカラーはオレンジと黒となっている。

「ハロウィン」はキリスト教の祭りではないが、11月1日に行われるカトリック教会の聖人の祝日「諸聖人の日」(古くは「万聖節」)の前夜祭ともされた。「ハロウィン」の語源は、「諸聖人の日」前晩にあたることから、「諸聖人の日」の英語での旧称「All Hallows」の「eve(前夜)」、「Hallows eve」が訛って、「Halloween」と呼ばれるようになったとされている。

日本では馴染みのなかった「ハロウィン」であるが、1990年代後半より始まった東京ディズニーランドのイベントを筆頭として、各地でのハロウィンイベントの開催が増えたこと、さらに2000年代後半より菓子メーカーが相次いでハロウィン商戦に参入したことなどを契機に広がりを見せている。店頭・街中でのハロウィン装飾や、仮装・コスプレのイベントなどが行われている。

ハロウィン本来の楽しみ方をしてくれれば世の中平和に暮らせるのに・・・。

ハロウィンの印象はずっと以前にアメリカで起きた日本人留学生射殺事件 。

最近では毎年渋谷で行われる若い人たちのバカ騒ぎ事件。

なんでも受け入れる日本の文化、この年になって少々嫌気がさしてきた。

ハロウィンってそもそも何なんだ?

「ハロウィン」(Halloween)は、古代ヨーロッパの原住民ケルト族を起源とする祭りで、もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事であった。現代では特にアメリカで、宗教的な意味合いはほとんどなく子どもの祭りとして定着している。

アイルランドの古代ケルト暦では大晦日にあたり、死者の霊が家に戻ってくる日で、ほうきに乗った魔女が黒猫を連れてやって来て悪さをする日と言われていた。子どもたちが色々な仮装をして戸口で「トリック・オア・トリート」(Trick or treat. 「お菓子をくれなきゃ悪戯するよ」)と脅すのもケルト族の言い伝えからである。この日のシンボルは「ジャック・オー・ランタン」と呼ばれるカボチャの中身をくり抜いたランタン・魔女・お化け。シンボルカラーはオレンジと黒となっている。

「ハロウィン」はキリスト教の祭りではないが、11月1日に行われるカトリック教会の聖人の祝日「諸聖人の日」(古くは「万聖節」)の前夜祭ともされた。「ハロウィン」の語源は、「諸聖人の日」前晩にあたることから、「諸聖人の日」の英語での旧称「All Hallows」の「eve(前夜)」、「Hallows eve」が訛って、「Halloween」と呼ばれるようになったとされている。

日本では馴染みのなかった「ハロウィン」であるが、1990年代後半より始まった東京ディズニーランドのイベントを筆頭として、各地でのハロウィンイベントの開催が増えたこと、さらに2000年代後半より菓子メーカーが相次いでハロウィン商戦に参入したことなどを契機に広がりを見せている。店頭・街中でのハロウィン装飾や、仮装・コスプレのイベントなどが行われている。

ハロウィン本来の楽しみ方をしてくれれば世の中平和に暮らせるのに・・・。

10/29の読売新聞にフレイル健診 来年度から 厚労省 75歳以上対象にこんな見出しがありました。

フレイル健診という言葉が分かりません。

新聞には次のような説明書きがありました。

フレイル

筋力などの身体機能が低下し、心身ともに弱ってきた状態。虚弱を意味する英語「frailty(フレイルティ)」をもとにした造語で、日本老年医学会が2014年に提唱した。認知機能に低下やうつなどの精神・心理面、閉じこもりや孤立などの社会性も関係する。65歳以上の約1割が該当し、75歳以上で大きく増えるとされる。

厚生労働省は、要介護になる手前のフレイルの人を把握するため、75歳以上の後期高齢者を対象に、2020年度に新たな検診を導入することを決めた。

「フレイル健診」で使われる質問票 (抜粋)

お茶や汁物でむせるか(はいorいいえ)

半年間で2~3キロ以上体重が減ったか(はいorいいえ)

以前より歩く速度が遅くなったと思うか(はいorいいえ)

今日が何月何日かわからない時があるか(はいorいいえ)

家族や友人との付き合いがあるか(はいorいいえ)

※フレイルのリスクを把握する質問票は、後期高齢者の特性を踏まえた内容で、全15問で構成されている。フレイル健診は市町村で実施する。

フレイルって何だろう

これらは、年齢を重ねると誰もが感じることです。このような虚弱の状態のことを『フレイル』といいます。

フレイル健診という言葉が分かりません。

新聞には次のような説明書きがありました。

フレイル

筋力などの身体機能が低下し、心身ともに弱ってきた状態。虚弱を意味する英語「frailty(フレイルティ)」をもとにした造語で、日本老年医学会が2014年に提唱した。認知機能に低下やうつなどの精神・心理面、閉じこもりや孤立などの社会性も関係する。65歳以上の約1割が該当し、75歳以上で大きく増えるとされる。

厚生労働省は、要介護になる手前のフレイルの人を把握するため、75歳以上の後期高齢者を対象に、2020年度に新たな検診を導入することを決めた。

「フレイル健診」で使われる質問票 (抜粋)

お茶や汁物でむせるか(はいorいいえ)

半年間で2~3キロ以上体重が減ったか(はいorいいえ)

以前より歩く速度が遅くなったと思うか(はいorいいえ)

今日が何月何日かわからない時があるか(はいorいいえ)

家族や友人との付き合いがあるか(はいorいいえ)

※フレイルのリスクを把握する質問票は、後期高齢者の特性を踏まえた内容で、全15問で構成されている。フレイル健診は市町村で実施する。

フレイルって何だろう

これらは、年齢を重ねると誰もが感じることです。このような虚弱の状態のことを『フレイル』といいます。

10月27日(日)に佐世保市博物館島瀬美術館に寄ってみました。

佐世保市が1964(昭和39)年以来手がけてきた発掘調査の成果として、世界最古級(12,000 年前)の豆粒文土器や、泉福寺洞窟の模型など、遺跡から出土した遺物などが考古展示室にて紹介されています。

佐世保市北部にある泉福寺洞窟からは、豆粒のような粘土を張り付けた「豆粒文土器」と呼ばれる約1万2千年前のものと判定される世界最古級の土器が発見されました。

「土器」は人類史上初めて化学反応を利用した画期的な発明品です。

豆粒文土器(とうりゅうもんどき)

●発見史

1973年(昭和48年)、泉福寺洞窟の第4次発掘調査の際、それまで世界最古の土器と考えられていた隆起線文土器しか出土しない泉福寺洞窟の第9層よりも、さらに古い第10層から発見された。泉福寺洞窟の発掘調査を指導していた、國學院大學講師(当時)の麻生優によって命名された。その後、1975年(昭和50年)の第6次発掘調査では、第10層より下の第11層では豆粒文土器のほぼ完全な個体が出土し、隆起線文土器の一種ではないことが明らかになった。

●特徴

器形は、ラグビーボールの一端を切り落としたような外形をしており、胴部がやや膨らみ、丸底に近い平底である。当初はU字形の外形に復元されていた。

豆粒状の粘土粒が、口の部分から胴体部分にかけて貼り付けてある。口縁に約1.5cm間隔、胴部には3~4cm間隔で粘土粒が並ぶ。表面下方と内面には粘土粒はない。

破片には繊維を混入した土器もある。また、補修時の穴もみられる。

土器の表面胴部に煤(すす)が付着していたことから、煮炊きに使用されていたと考えられる。

泉福寺洞窟以外では明確な出土例がない。長崎県福井洞窟や鹿児島県加治屋園遺跡などの隆起線文土器が出土した土器で豆粒文を有する土器片が出土しているほか、関東地方でも同様の破片が出土している。

●年代

泉福寺洞窟では、隆起線文土器や細石刃が共伴して出土しており、旧石器である細石刃の共伴し、隆起線文土器より古いことから、世界最古級の土器と考えられた。第10層の真上の第9層で見つかった焼石炉の石材は、熱ルミネッサンス法による年代測定で、11840±740年前という測定結果が出ており、これより古いのは確実である。放射性炭素年代測定法やフィッショントラック法などの分析法や、上下の土層の年代などを交えた分析では、隆線文土器の年代は約12000年前、豆粒文土器は約13,000年前とされている。

佐世保市が1964(昭和39)年以来手がけてきた発掘調査の成果として、世界最古級(12,000 年前)の豆粒文土器や、泉福寺洞窟の模型など、遺跡から出土した遺物などが考古展示室にて紹介されています。

佐世保市北部にある泉福寺洞窟からは、豆粒のような粘土を張り付けた「豆粒文土器」と呼ばれる約1万2千年前のものと判定される世界最古級の土器が発見されました。

「土器」は人類史上初めて化学反応を利用した画期的な発明品です。

豆粒文土器(とうりゅうもんどき)

●発見史

1973年(昭和48年)、泉福寺洞窟の第4次発掘調査の際、それまで世界最古の土器と考えられていた隆起線文土器しか出土しない泉福寺洞窟の第9層よりも、さらに古い第10層から発見された。泉福寺洞窟の発掘調査を指導していた、國學院大學講師(当時)の麻生優によって命名された。その後、1975年(昭和50年)の第6次発掘調査では、第10層より下の第11層では豆粒文土器のほぼ完全な個体が出土し、隆起線文土器の一種ではないことが明らかになった。

●特徴

器形は、ラグビーボールの一端を切り落としたような外形をしており、胴部がやや膨らみ、丸底に近い平底である。当初はU字形の外形に復元されていた。

豆粒状の粘土粒が、口の部分から胴体部分にかけて貼り付けてある。口縁に約1.5cm間隔、胴部には3~4cm間隔で粘土粒が並ぶ。表面下方と内面には粘土粒はない。

破片には繊維を混入した土器もある。また、補修時の穴もみられる。

土器の表面胴部に煤(すす)が付着していたことから、煮炊きに使用されていたと考えられる。

泉福寺洞窟以外では明確な出土例がない。長崎県福井洞窟や鹿児島県加治屋園遺跡などの隆起線文土器が出土した土器で豆粒文を有する土器片が出土しているほか、関東地方でも同様の破片が出土している。

●年代

泉福寺洞窟では、隆起線文土器や細石刃が共伴して出土しており、旧石器である細石刃の共伴し、隆起線文土器より古いことから、世界最古級の土器と考えられた。第10層の真上の第9層で見つかった焼石炉の石材は、熱ルミネッサンス法による年代測定で、11840±740年前という測定結果が出ており、これより古いのは確実である。放射性炭素年代測定法やフィッショントラック法などの分析法や、上下の土層の年代などを交えた分析では、隆線文土器の年代は約12000年前、豆粒文土器は約13,000年前とされている。

土曜、日曜と妻の用事でハウステンボスへ行ってきました。

ついでに以前から寄ってみたいと思っていた佐賀県にある東名遺跡(ひがしみょういせき・約8000年前)を見学しました。

遺跡はすでに埋められていて東名縄文館という博物館に掘り出された遺物の一部が展示されています。

この遺跡の見どころは何といっても縄文時代の編みかご文化に触れられることです。

日本の普通の遺跡ではほとんど残らない植物性の遺物がここ有明海では特有の湿地性土壌のため国内最古ともいわれる編みかごが731点も発見されている。

貯蔵穴出土:179点、堆積層出土:552点、編みかごの用途はおもにドングリを入れて使用されていたものと考えられる。

東名遺跡で確認された編組技法は様々なものがあり、縄文時代早期後葉段階から縄文かごに見られるほとんどの技法が成立していたことがわかりました。

遺跡の変遷

●出現

縄文海進は16,000年前から7,000年前まで続き、当地でも海岸線が移動し続けた。約8,000年前に当地の辺りが海岸となったことで、海の幸を求めた縄文人が当地に集落を作ったと考えられている。

出土遺物の年代は約500 - 600年間に限られ、その上に粘土が堆積していることから、数百年で海進が進んで海面下に没し、住めなくなったと考えられる。

●埋没

古有明海の海面下に没した遺物の上には、現在の有明海沿岸と同様、河川が運ぶ土砂に加えて満ち潮が運ぶ浮泥(粘土)が堆積し、5mを超える厚い粘土層に覆われる。約7,000年前には、現在と同様に平坦な地形になった

その後、徐々に海退が進んで陸化したが、地下水位は高い状態に保たれたと考えられる。

●調査

当地では、佐賀導水事業の中で洪水調節などを担う巨勢川調整池の建設計画が進められていた。1990年(平成2年)に行われた事業前の埋蔵文化財調査で、初めて遺跡が発見された。

これを受けて、1990年度から1996年度(平成8年度)にかけ、現標高 3mの微高地にある集落遺跡で第1次発掘調査が行われた。この時は、多数の集石遺構(炉跡)と墓地と見られる人骨集中地が発見され、土器、石器、動物の骨などが出土した。

その後、調整池の建設が始まる。しかし、重機による掘削中の2003年度(平成15年度)に貝塚が発見され、調査を進めたところ、1次調査よりも低い現標高 -0.5m - -2mの地点から6か所の貝塚が確認された。これにより、再調査が行われることとなった。

第2次発掘調査は2004年度(平成16年度)から2007年度(平成19年度)まで、6つのうち真ん中に位置する第1貝塚と第2貝塚周辺で行われた。貝塚からは哺乳類や魚の骨、骨角器が多数出土した。また第2貝塚の周りを中心に、多数の貯蔵穴が発見され、そこから腐敗があまり進んでいないドングリや多くの編みかごが出土したほか、当時湿地であった粘土層から皿、鉢、櫂、櫛などの多様な木製品が良好な保存状態で出土した。

1次調査の時点で佐賀平野では希少な縄文遺跡であったが、2次調査で出土した木製品の中には国内最古級の物が含まれるほか、様々な編み方の編みかごや異なる制作段階の鹿角製装身具からは当時の文様文化を窺い知ることができるなど、新たな発見があった。こうした生活用具や食料の残滓などが良好な状態で遺る遺跡は、同時代では日本列島でも類例が少ない。cf.粟津湖底遺跡(滋賀県)など。

酸性土壌により劣化が進みやすい日本の先史遺跡の中では、遺物の保存状態が良い遺跡は少ない。本遺跡がこうなったのは、遺跡の形成後急速に透水性の低い粘性土に覆われ、かつ地下水位が比較的高く、土壌が間隙水で満たされた状態が続いたことで、生物的・化学的環境が還元状態に保たれたことが指摘されている。加えて、間隙水内で貝塚に蓄積した貝殻の炭酸カルシウム分が溶出し、周囲の酸性土壌を中和した。

Wikipediaより

ついでに以前から寄ってみたいと思っていた佐賀県にある東名遺跡(ひがしみょういせき・約8000年前)を見学しました。

遺跡はすでに埋められていて東名縄文館という博物館に掘り出された遺物の一部が展示されています。

この遺跡の見どころは何といっても縄文時代の編みかご文化に触れられることです。

日本の普通の遺跡ではほとんど残らない植物性の遺物がここ有明海では特有の湿地性土壌のため国内最古ともいわれる編みかごが731点も発見されている。

貯蔵穴出土:179点、堆積層出土:552点、編みかごの用途はおもにドングリを入れて使用されていたものと考えられる。

東名遺跡で確認された編組技法は様々なものがあり、縄文時代早期後葉段階から縄文かごに見られるほとんどの技法が成立していたことがわかりました。

遺跡の変遷

●出現

縄文海進は16,000年前から7,000年前まで続き、当地でも海岸線が移動し続けた。約8,000年前に当地の辺りが海岸となったことで、海の幸を求めた縄文人が当地に集落を作ったと考えられている。

出土遺物の年代は約500 - 600年間に限られ、その上に粘土が堆積していることから、数百年で海進が進んで海面下に没し、住めなくなったと考えられる。

●埋没

古有明海の海面下に没した遺物の上には、現在の有明海沿岸と同様、河川が運ぶ土砂に加えて満ち潮が運ぶ浮泥(粘土)が堆積し、5mを超える厚い粘土層に覆われる。約7,000年前には、現在と同様に平坦な地形になった

その後、徐々に海退が進んで陸化したが、地下水位は高い状態に保たれたと考えられる。

●調査

当地では、佐賀導水事業の中で洪水調節などを担う巨勢川調整池の建設計画が進められていた。1990年(平成2年)に行われた事業前の埋蔵文化財調査で、初めて遺跡が発見された。

これを受けて、1990年度から1996年度(平成8年度)にかけ、現標高 3mの微高地にある集落遺跡で第1次発掘調査が行われた。この時は、多数の集石遺構(炉跡)と墓地と見られる人骨集中地が発見され、土器、石器、動物の骨などが出土した。

その後、調整池の建設が始まる。しかし、重機による掘削中の2003年度(平成15年度)に貝塚が発見され、調査を進めたところ、1次調査よりも低い現標高 -0.5m - -2mの地点から6か所の貝塚が確認された。これにより、再調査が行われることとなった。

第2次発掘調査は2004年度(平成16年度)から2007年度(平成19年度)まで、6つのうち真ん中に位置する第1貝塚と第2貝塚周辺で行われた。貝塚からは哺乳類や魚の骨、骨角器が多数出土した。また第2貝塚の周りを中心に、多数の貯蔵穴が発見され、そこから腐敗があまり進んでいないドングリや多くの編みかごが出土したほか、当時湿地であった粘土層から皿、鉢、櫂、櫛などの多様な木製品が良好な保存状態で出土した。

1次調査の時点で佐賀平野では希少な縄文遺跡であったが、2次調査で出土した木製品の中には国内最古級の物が含まれるほか、様々な編み方の編みかごや異なる制作段階の鹿角製装身具からは当時の文様文化を窺い知ることができるなど、新たな発見があった。こうした生活用具や食料の残滓などが良好な状態で遺る遺跡は、同時代では日本列島でも類例が少ない。cf.粟津湖底遺跡(滋賀県)など。

酸性土壌により劣化が進みやすい日本の先史遺跡の中では、遺物の保存状態が良い遺跡は少ない。本遺跡がこうなったのは、遺跡の形成後急速に透水性の低い粘性土に覆われ、かつ地下水位が比較的高く、土壌が間隙水で満たされた状態が続いたことで、生物的・化学的環境が還元状態に保たれたことが指摘されている。加えて、間隙水内で貝塚に蓄積した貝殻の炭酸カルシウム分が溶出し、周囲の酸性土壌を中和した。

Wikipediaより

どなたが書かれたのか昨日の【春秋】の記事、台風で大きな被害を受けた日本の各地、そこで見る人々の愛憎劇は拍手を送りたい事もあれば、決して許されない行為を犯す人々も。

何故か年を追うごとにいいニュースよりも悪いニュースの方が多くなっている気がします。

世の中どこか狂っていませんか?どうすれば良いのでしょう?

台風19号の被災地に多くのボランティアの姿がある。何か手伝いたくて夜行バスに飛び乗ったという関西の女性。泥だらけになって家具を運び出す高校生たち。あの時の恩返しにと、以前被災した地域の人たちが炊き出しを

▼災害相次ぐこの国だけど、そのたびにあふれる善意を目にすると、この国も悪くないなと思える。いや、この国の人々だけではない

▼ラグビーW杯に出場したカナダ代表は、岩手県釜石市での最終戦が台風で中止となり、戦わずして最下位が決定。だが、選手たちは釜石に残り、冠水した地域で泥を取り除く清掃活動で別の汗を流してくれた。被災地支援は「ラグビー以上の価値がある」とつづったカナダ代表公式ツイッターにほろりとした

▼貧しい人々の救済に生涯をささげた故マザー・テレサの言葉が浮かぶ。「私たちは大きなことはできません。小さなことを大きな愛をもって行うだけです」

▼一方で被災者の傷口に塩を塗る「火事場泥棒」が。住民が避難した家を狙った空き巣や水に漬かった車の窃盗が相次いでいるという。市職員を名乗り、清掃費をだまし取ろうとした詐欺事件も。東京都台東区は、避難所に助けを求めたホームレスを門前払いに。規則通りのお役所仕事に小さな愛もなかったか

▼災害で荒れた町や村は努力によって復興できようが、災害に付け込むすさんだ心や、命に差をつける冷たい心の修復はどうすれば。

マザー・テレサ(Mother Teresa, 1910年8月26日 - 1997年9月5日)、あるいはコルカタの聖テレサ(Saint Teresa of Calcutta)は、カトリック教会の修道女にして修道会「神の愛の宣教者会」の創立者。またカトリック教会の聖人である。

生没年: 1910年 8月 26日 - 1997年 9月 5日 ( 87 歳)

身長: 152 cm

設立: 神の愛の宣教者会 · 死を待つ人々の家

受賞歴: ノーベル平和賞 · 大統領自由勲章 (1985) · バーラト・ラトナ賞 (1980) · パドマ・シュリー勲章 (1962) · 議会名誉黄金勲章 (1997)

兄弟: Lazar Bojaxhiu (兄弟) · Aga Bojaxhiu (姉妹)

学歴: Loreto Abbey, Rathfarnham (1928年 - 1929年)

何故か年を追うごとにいいニュースよりも悪いニュースの方が多くなっている気がします。

世の中どこか狂っていませんか?どうすれば良いのでしょう?

台風19号の被災地に多くのボランティアの姿がある。何か手伝いたくて夜行バスに飛び乗ったという関西の女性。泥だらけになって家具を運び出す高校生たち。あの時の恩返しにと、以前被災した地域の人たちが炊き出しを

▼災害相次ぐこの国だけど、そのたびにあふれる善意を目にすると、この国も悪くないなと思える。いや、この国の人々だけではない

▼ラグビーW杯に出場したカナダ代表は、岩手県釜石市での最終戦が台風で中止となり、戦わずして最下位が決定。だが、選手たちは釜石に残り、冠水した地域で泥を取り除く清掃活動で別の汗を流してくれた。被災地支援は「ラグビー以上の価値がある」とつづったカナダ代表公式ツイッターにほろりとした

▼貧しい人々の救済に生涯をささげた故マザー・テレサの言葉が浮かぶ。「私たちは大きなことはできません。小さなことを大きな愛をもって行うだけです」

▼一方で被災者の傷口に塩を塗る「火事場泥棒」が。住民が避難した家を狙った空き巣や水に漬かった車の窃盗が相次いでいるという。市職員を名乗り、清掃費をだまし取ろうとした詐欺事件も。東京都台東区は、避難所に助けを求めたホームレスを門前払いに。規則通りのお役所仕事に小さな愛もなかったか

▼災害で荒れた町や村は努力によって復興できようが、災害に付け込むすさんだ心や、命に差をつける冷たい心の修復はどうすれば。

マザー・テレサ(Mother Teresa, 1910年8月26日 - 1997年9月5日)、あるいはコルカタの聖テレサ(Saint Teresa of Calcutta)は、カトリック教会の修道女にして修道会「神の愛の宣教者会」の創立者。またカトリック教会の聖人である。

生没年: 1910年 8月 26日 - 1997年 9月 5日 ( 87 歳)

身長: 152 cm

設立: 神の愛の宣教者会 · 死を待つ人々の家

受賞歴: ノーベル平和賞 · 大統領自由勲章 (1985) · バーラト・ラトナ賞 (1980) · パドマ・シュリー勲章 (1962) · 議会名誉黄金勲章 (1997)

兄弟: Lazar Bojaxhiu (兄弟) · Aga Bojaxhiu (姉妹)

学歴: Loreto Abbey, Rathfarnham (1928年 - 1929年)

今日は二十四節気の霜降です。

霜降とは霜が降りる事にちなんだ名称だと思われます。

二十四節気には霜が降り始める頃とされています。

「霜降(そうこう)」は、「寒露」(10月8日頃・2019年は10月8日)と「立冬」(11月7日頃・2019年は11月8日)の中間にあたる。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の「立冬」前日までである。

霜を辞書で調べてみますと

冬の早朝などに地面や草の葉の表面に付着する氷の結晶。地物などの表面が放射冷却などによって冷え、その上に空気中の水蒸気が直接に昇華してできる。水蒸気がいったん地物に凝結して露になり、その露が冷えて凍結したものを凍露(とうろ)とよぶ。これは、露という水の状態をいったん通って氷になったもので、水蒸気が直接に昇華してできたものではないが、見分けがむずかしい場合にはこれも霜とよぶ。

霜が降るなどというが、霜は空中を降ってくるのではなく、目に見えない空気中の水蒸気が地物の上につくりだす氷である。霜は屋外の地物の表面だけではなく、積雪のすきまや、雪に覆われた小屋の内部などでもできる。このような霜を内部霜または雪中霜とよぶ。室内の空気中の水蒸気が冷えた窓ガラスに昇華したり、窓ガラスについた露が凍結したりしてできる霜(または凍露)を窓霜とよぶ。洗面所や便所などの窓によくできる。[大田正次]日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

では露について同じ辞書で調べてみますと

晴れた夜とくに早朝、草や木の芽その他の地物へ水玉が付着してぬれることがある。この水を露という。夜間に地物が熱を放射して冷え、周りの空気中の水蒸気がその表面に凝結してできたものである。雲の多い夜や風の強い夜には地物の冷却がおこりにくいので、露はできにくい。冬、暖かい電車内で眼鏡のレンズが曇ることがある。これは冷たいレンズの表面に露ができるためである。寒い季節には、いったん地物に付着した露が朝の寒気で凍ることがある。これは凍露といわれ、霜と間違いやすい。霜は露の同類で、空気中の水蒸気が、露とならずに直接に氷となって地物に付着したものである。露の量は所によって異なるが、日本の測定の例では雨量に換算して1年間に約10ミリメートルである。雨量の少ない乾燥地域などでは、露の水分は植物の生育に役だつといわれる。なお、空気中の水蒸気が凝結を始めて露を結ぶ温度を露点温度または露点という。[大田正次・股野宏志]日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

霜降とは霜が降りる事にちなんだ名称だと思われます。

二十四節気には霜が降り始める頃とされています。

「霜降(そうこう)」は、「寒露」(10月8日頃・2019年は10月8日)と「立冬」(11月7日頃・2019年は11月8日)の中間にあたる。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の「立冬」前日までである。

霜を辞書で調べてみますと

冬の早朝などに地面や草の葉の表面に付着する氷の結晶。地物などの表面が放射冷却などによって冷え、その上に空気中の水蒸気が直接に昇華してできる。水蒸気がいったん地物に凝結して露になり、その露が冷えて凍結したものを凍露(とうろ)とよぶ。これは、露という水の状態をいったん通って氷になったもので、水蒸気が直接に昇華してできたものではないが、見分けがむずかしい場合にはこれも霜とよぶ。

霜が降るなどというが、霜は空中を降ってくるのではなく、目に見えない空気中の水蒸気が地物の上につくりだす氷である。霜は屋外の地物の表面だけではなく、積雪のすきまや、雪に覆われた小屋の内部などでもできる。このような霜を内部霜または雪中霜とよぶ。室内の空気中の水蒸気が冷えた窓ガラスに昇華したり、窓ガラスについた露が凍結したりしてできる霜(または凍露)を窓霜とよぶ。洗面所や便所などの窓によくできる。[大田正次]日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

では露について同じ辞書で調べてみますと

晴れた夜とくに早朝、草や木の芽その他の地物へ水玉が付着してぬれることがある。この水を露という。夜間に地物が熱を放射して冷え、周りの空気中の水蒸気がその表面に凝結してできたものである。雲の多い夜や風の強い夜には地物の冷却がおこりにくいので、露はできにくい。冬、暖かい電車内で眼鏡のレンズが曇ることがある。これは冷たいレンズの表面に露ができるためである。寒い季節には、いったん地物に付着した露が朝の寒気で凍ることがある。これは凍露といわれ、霜と間違いやすい。霜は露の同類で、空気中の水蒸気が、露とならずに直接に氷となって地物に付着したものである。露の量は所によって異なるが、日本の測定の例では雨量に換算して1年間に約10ミリメートルである。雨量の少ない乾燥地域などでは、露の水分は植物の生育に役だつといわれる。なお、空気中の水蒸気が凝結を始めて露を結ぶ温度を露点温度または露点という。[大田正次・股野宏志]日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

10月後半を迎え気候は多少涼しくなった気配はあるものの度重なる台風の来襲で蒸し暑さを感じる奇妙な天候が続いています。

明日は二十四節気の霜降。

八代では五家荘あたりまで行けばこんな風景が見られるかもしれませんが紅葉情報ではまだ青葉の状態のようです。

「霜降(そうこう)」は、二十四節気の一つ。現在広まっている定気法では太陽黄経が210度のときで10月23日頃。

2019年は10月24日となっています。

「寒露」(10月8日頃・2019年は10月8日)と「立冬」(11月7日頃・2019年は11月8日)の中間にあたる。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の「立冬」前日までである。西洋占星術では、「霜降」が天蠍宮(さそり座)の始まり。

秋が一段と深まり、露が冷気によって霜となって降り始める頃なので「霜降」。『暦便覧』では「露が陰気に結ばれて霜となりて降るゆゑ也」と説明している。楓(カエデ)や蔦(ツタ)が紅葉し始める頃。また、気温が下がり冬の近づきを感じる頃。この日から「立冬」までの間に吹く寒い北風を「木枯らし」と呼ぶ。

今日は何の日より

明日は二十四節気の霜降。

八代では五家荘あたりまで行けばこんな風景が見られるかもしれませんが紅葉情報ではまだ青葉の状態のようです。

「霜降(そうこう)」は、二十四節気の一つ。現在広まっている定気法では太陽黄経が210度のときで10月23日頃。

2019年は10月24日となっています。

「寒露」(10月8日頃・2019年は10月8日)と「立冬」(11月7日頃・2019年は11月8日)の中間にあたる。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の「立冬」前日までである。西洋占星術では、「霜降」が天蠍宮(さそり座)の始まり。

秋が一段と深まり、露が冷気によって霜となって降り始める頃なので「霜降」。『暦便覧』では「露が陰気に結ばれて霜となりて降るゆゑ也」と説明している。楓(カエデ)や蔦(ツタ)が紅葉し始める頃。また、気温が下がり冬の近づきを感じる頃。この日から「立冬」までの間に吹く寒い北風を「木枯らし」と呼ぶ。

今日は何の日より

即位礼正殿の儀とは天皇陛下の即位の中心儀式で皇居・宮殿で行われる。外国賓客や三権の長、各界代表者ら約3000人が参列する中、陛下が即位を宣言される。

おめでたいはなしである。今日は今年だけではあるが国民の祝日になっている。

でも即位の礼に合わせて政令恩赦の復権令が公布されたという。

このことについてはなかなか「おめでとう」とは言い難い問題である。

今回実施される恩赦は

おんしゃ【恩赦】とは

確定した刑の全部または一部を消滅させること。内閣が決定し、天皇の認証により行う。大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。奈良・平安時代には、天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。

おめでたいはなしである。今日は今年だけではあるが国民の祝日になっている。

でも即位の礼に合わせて政令恩赦の復権令が公布されたという。

このことについてはなかなか「おめでとう」とは言い難い問題である。

今回実施される恩赦は

おんしゃ【恩赦】とは

確定した刑の全部または一部を消滅させること。内閣が決定し、天皇の認証により行う。大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。奈良・平安時代には、天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。

土用は土旺用事(どおうようじ)の略。

土用というと夏を思い浮かべる方も多いと思いますが、土用は各季節にあります。

陰陽五行説で、春・夏・秋・冬をそれぞれ木・火・金・水とし、(余った?)土を各季節の終わりの18日間に当てはめたことから、立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間を土用といいます。(今年の立冬は11月8日)

次の季節へ移る前の調整期間といったところでしょうか。

一般的には立秋前の18日間の夏土用をさします。この期間を暑中と呼び、暑中見舞いを出す時期でもあります。

また、夏土用に入って3日目が晴れれば豊作、雨が降れば凶作といわれています。この豊凶占いのことを「土用三郎(どようさぶろう)」といいます。

2019年は

冬土用:1月17日~2月3日 (太陽黄径297度)

春土用:4月17日~5月5日 (太陽黄径27度)

夏土用:7月20日~8月7日 (太陽黄径117度)

秋土用:10月21日~11月7日 (太陽黄径207度)

最初の日を「土用入り」最後の日を「土用明け」といいます。

※上記の太陽黄径は入りの日のものです。

※入りの日によって18日間でない場合もあります。約18日間と解釈してください。

土用は雑節の一つです

雑節とは、二十四節気・五節句以外の季節の移り変わりの節目となる日のこと。

二十四節気を補う意味合いを持っていて、一年間の季節の移り変わりをより的確につかむことができます。

いずれも生活や農作業に照らし合わせてつくられていて、古くから日本人の生活の中に溶け込んでいました。

年中行事、民俗行事となっているものも多くなじみ深いものです。

2019年の雑節

1月 17日冬土用(入り)

2月 3日節分

3月 18日彼岸(入り)

4月17日春土用(入り)

5月2日八十八夜

6月11日入梅

7月2日半夏生・20日夏土用(入り)

9月1日二百十日・20日彼岸(入り)

10月21日 秋土用(入り)

※雑節には上記の表以外にもありますが、当サイトでは国立天文台の「暦要項」に記載されてあるものを取り上げています。

日本の行事・暦より

昨日、10月19日は『荒城の月』を作詞した土井晩翠の命日でした。

『荒城の月』は滝廉太郎が作曲した曲と言うくらいは誰もが知ってはいると思いますが土井晩翠が作詞した曲だとはあまり知られていません。

音楽の教科書で名前は見たような気がしますが作詞者までは覚えていませんでした。

また【春秋】から勉強させてもらいました。

きょうは67回目の「晩翠(ばんすい)忌」。宮城県出身の詩人、土井晩翠の命日である。九州の人には、大分県竹田市ゆかりの名曲「荒城の月」の作詞者、と言えば親近感が湧くだろう

▼晩翠は日本に新体詩が生まれた明治時代、ロマン主義の島崎藤村と人気を二分した詩人。七五調の格調高い詩風が持ち味だ。春高楼の花の宴 めぐる盃(さかずき)かげさして-。と口ずさめば、語感の美しさが実感できよう

▼代表作の「星落秋風五丈原」は三国志に題材を取った叙事詩。名軍師で、為政者としても名高かった諸葛孔明の生涯と陣中での悲愴(ひそう)な最期を詠んだ。<丞相(じょうしょう)(孔明のこと)病(やまい)あつかりき>の反復が読み手の涙をそそる

▼天上の晩翠も、故郷・東北の惨状には涙を禁じ得ないのでは。台風19号による記録的な大雨で、宮城など7県の河川堤防が100カ所以上で決壊。80に迫る命が奪われた。東日本大震災の津波で夫を亡くし、再建した家が今度は洪水被害に遭った女性も報じられた。お気の毒で慰める言葉もない

▼それなのに、自民党幹事長からこんな発言が。「予測に比べると(被害は)まずまずに収まったという感じだ」。撤回したがそれで済むものではない

▼「星落…」で晩翠はこう記す。<四海の波瀾(はらん)収まらで 民は苦(くるし)み天は泣き いつかは見なん太平の 心のどけき春の夢>。この国を治める人々が心を寄せるべき相手は、民である。孔明ならそう断言するはずだ。

どいばんすい【土井晩翠】

1871‐1952(明治4‐昭和27)

明治期の詩人,英文学者。仙台生れ。本名林吉。1934年〈つちい〉を改称。第二高等中学(後の第二高等学校)を経て1897年東京帝大文科大学英文学科を卒業。在学中から雑誌《帝国文学》の編集委員となり,99年第1詩集《天地有情(てんちうじよう)》を世に問うて好評を博した。なかでも〈荒城の月〉(滝廉太郎作曲)が最も広く知られているが,《三国演義》に材をとった叙事詩〈星落秋風五丈原(ほしおつしゆうふうごじようげん)〉も名高い。1950年文化勲章。

『荒城の月』は滝廉太郎が作曲した曲と言うくらいは誰もが知ってはいると思いますが土井晩翠が作詞した曲だとはあまり知られていません。

音楽の教科書で名前は見たような気がしますが作詞者までは覚えていませんでした。

また【春秋】から勉強させてもらいました。

きょうは67回目の「晩翠(ばんすい)忌」。宮城県出身の詩人、土井晩翠の命日である。九州の人には、大分県竹田市ゆかりの名曲「荒城の月」の作詞者、と言えば親近感が湧くだろう

▼晩翠は日本に新体詩が生まれた明治時代、ロマン主義の島崎藤村と人気を二分した詩人。七五調の格調高い詩風が持ち味だ。春高楼の花の宴 めぐる盃(さかずき)かげさして-。と口ずさめば、語感の美しさが実感できよう

▼代表作の「星落秋風五丈原」は三国志に題材を取った叙事詩。名軍師で、為政者としても名高かった諸葛孔明の生涯と陣中での悲愴(ひそう)な最期を詠んだ。<丞相(じょうしょう)(孔明のこと)病(やまい)あつかりき>の反復が読み手の涙をそそる

▼天上の晩翠も、故郷・東北の惨状には涙を禁じ得ないのでは。台風19号による記録的な大雨で、宮城など7県の河川堤防が100カ所以上で決壊。80に迫る命が奪われた。東日本大震災の津波で夫を亡くし、再建した家が今度は洪水被害に遭った女性も報じられた。お気の毒で慰める言葉もない

▼それなのに、自民党幹事長からこんな発言が。「予測に比べると(被害は)まずまずに収まったという感じだ」。撤回したがそれで済むものではない

▼「星落…」で晩翠はこう記す。<四海の波瀾(はらん)収まらで 民は苦(くるし)み天は泣き いつかは見なん太平の 心のどけき春の夢>。この国を治める人々が心を寄せるべき相手は、民である。孔明ならそう断言するはずだ。

どいばんすい【土井晩翠】

1871‐1952(明治4‐昭和27)

明治期の詩人,英文学者。仙台生れ。本名林吉。1934年〈つちい〉を改称。第二高等中学(後の第二高等学校)を経て1897年東京帝大文科大学英文学科を卒業。在学中から雑誌《帝国文学》の編集委員となり,99年第1詩集《天地有情(てんちうじよう)》を世に問うて好評を博した。なかでも〈荒城の月〉(滝廉太郎作曲)が最も広く知られているが,《三国演義》に材をとった叙事詩〈星落秋風五丈原(ほしおつしゆうふうごじようげん)〉も名高い。1950年文化勲章。

大阪のおばちゃんが毎日コミュニケーショングッズの一つとして持ち歩いている「飴ちゃん」があります。

自分が食べるためのものではなく他人と食べ合って仲良くするための道具に使っています。

大阪の人が人懐っこいと言われる一つの側面でもあります。

〝今日は何の日〟にアメリカ版大阪のおばちゃんの話によく似た話がありました。

10月第3土曜日

2018年10月20日 2019年10月19日 2020年10月17日 2021年10月16日

スウィーテスト・デー

小さな親切やちょっとした思いやりに対する感謝のしるしにキャンデーやグリーティングカードを贈る日。英語表記は「Sweetest Day」。

アメリカ・オハイオ州クリーブランドにあるキャンディ会社の社員キングストン氏が、いつも気になっていた病気の人や親のいない子どもたちにキャンディを配って歩いたのが始まりといわれ、クリーブランド中でこの運動が行われ、その後、口コミで全米に広がった。

「sweetest」は「sweet」の最上級だが、「甘い」のほかに「優しい」などの意味もある。この日は、今はすっかり会わなくなったけれど仲良くしてくれた隣近所の人、お年寄りや病気の人、お世話になった人に感謝の気持ちを伝える日である。

自分が食べるためのものではなく他人と食べ合って仲良くするための道具に使っています。

大阪の人が人懐っこいと言われる一つの側面でもあります。

〝今日は何の日〟にアメリカ版大阪のおばちゃんの話によく似た話がありました。

10月第3土曜日

2018年10月20日 2019年10月19日 2020年10月17日 2021年10月16日

スウィーテスト・デー

小さな親切やちょっとした思いやりに対する感謝のしるしにキャンデーやグリーティングカードを贈る日。英語表記は「Sweetest Day」。

アメリカ・オハイオ州クリーブランドにあるキャンディ会社の社員キングストン氏が、いつも気になっていた病気の人や親のいない子どもたちにキャンディを配って歩いたのが始まりといわれ、クリーブランド中でこの運動が行われ、その後、口コミで全米に広がった。

「sweetest」は「sweet」の最上級だが、「甘い」のほかに「優しい」などの意味もある。この日は、今はすっかり会わなくなったけれど仲良くしてくれた隣近所の人、お年寄りや病気の人、お世話になった人に感謝の気持ちを伝える日である。

春秋からはいろいろなことを学ぶ。

今回はクルド人問題、長い歴史を持つクルド人が以前のユダヤ人のように人種問題で差別化されいまだに自分たちの国を持たない。

中東問題のひとさわりをクルド人を通して分かりやすく説明されています。

メソポタミア文明を育んだチグリス、ユーフラテス川の中上流域に、クルド人は紀元前から住んでいた。中東を支配したオスマン帝国の崩壊で、その運命は大きく変わる

▼第1次大戦後、欧州列強によって帝国はトルコ、イラク、シリアなどに分割され、国境はクルドの地を引き裂いた。民族は分断され、各国の国境地帯に暮らすようになった

▼クルド人の総数は2千万~3千万人とみられ、国家を持たない世界最大の民族と呼ばれる。不当な扱いを受けることも多く、独立国家建設が悲願だ。一部は過激な独立運動に走った

▼反抗は弾圧を招いた。イラクの旧フセイン政権は毒ガスでクルド人を大量虐殺した。トルコでも反政府テロが相次ぎ、対立が激化した。シリア内戦では、クルド人勢力が米国とともに過激派組織「イスラム国」と戦い、壊滅に追い込んだ

▼シリア北部のクルド人勢力を「テロ組織」と敵視するトルコが突然、攻撃を仕掛けた。激しい戦闘で多くの市民が死傷し、難民となっている。だが、後ろ盾のトランプ米政権は米兵を撤収させ、越境攻撃を黙認した

▼トランプ氏は国内事情とてんびんに掛け盟友を見捨てたようだ。外交上も、人道的にも非難されて当然だ。クルド人勢力は米国と敵対するアサド政権と手を組む構えで、シリアの混迷は深まるばかりである。大国の利害に振り回され、苦難の道を歩むクルドの悲劇はいつまで続くのか。

2019・10・17 西日本新聞 春秋

総人口約2800万人

言語クルド語、等

居住地域

トルコ 約1140万人 [1]

イラン 約480~660万人

イラク 約400~600万人

シリア 約90~280万人

ドイツ 約50~80万人

アフガニスタン 約20万人

アゼルバイジャン 約15万人

フランス 約12万人

スウェーデン 約10万人

イスラエル 約10万人

レバノン 約8万人

オランダ 約7万人

Wikipediaより

今回はクルド人問題、長い歴史を持つクルド人が以前のユダヤ人のように人種問題で差別化されいまだに自分たちの国を持たない。

中東問題のひとさわりをクルド人を通して分かりやすく説明されています。

メソポタミア文明を育んだチグリス、ユーフラテス川の中上流域に、クルド人は紀元前から住んでいた。中東を支配したオスマン帝国の崩壊で、その運命は大きく変わる

▼第1次大戦後、欧州列強によって帝国はトルコ、イラク、シリアなどに分割され、国境はクルドの地を引き裂いた。民族は分断され、各国の国境地帯に暮らすようになった

▼クルド人の総数は2千万~3千万人とみられ、国家を持たない世界最大の民族と呼ばれる。不当な扱いを受けることも多く、独立国家建設が悲願だ。一部は過激な独立運動に走った

▼反抗は弾圧を招いた。イラクの旧フセイン政権は毒ガスでクルド人を大量虐殺した。トルコでも反政府テロが相次ぎ、対立が激化した。シリア内戦では、クルド人勢力が米国とともに過激派組織「イスラム国」と戦い、壊滅に追い込んだ

▼シリア北部のクルド人勢力を「テロ組織」と敵視するトルコが突然、攻撃を仕掛けた。激しい戦闘で多くの市民が死傷し、難民となっている。だが、後ろ盾のトランプ米政権は米兵を撤収させ、越境攻撃を黙認した

▼トランプ氏は国内事情とてんびんに掛け盟友を見捨てたようだ。外交上も、人道的にも非難されて当然だ。クルド人勢力は米国と敵対するアサド政権と手を組む構えで、シリアの混迷は深まるばかりである。大国の利害に振り回され、苦難の道を歩むクルドの悲劇はいつまで続くのか。

2019・10・17 西日本新聞 春秋

総人口約2800万人

言語クルド語、等

居住地域

トルコ 約1140万人 [1]

イラン 約480~660万人

イラク 約400~600万人

シリア 約90~280万人

ドイツ 約50~80万人

アフガニスタン 約20万人

アゼルバイジャン 約15万人

フランス 約12万人

スウェーデン 約10万人

イスラエル 約10万人

レバノン 約8万人

オランダ 約7万人

Wikipediaより

今日は「神嘗祭・かんなめさい」あまり聞き慣れないお祭りですが日本の国にとっては大変大事なお祭りです。

●神嘗祭とは

恵みに感謝するもっとも重要なお祭り

神嘗祭(かんなめさい)とは、天皇陛下がその年に収穫された新穀を伊勢神宮の天照大御神に捧げて五穀豊穣に感謝するお祭りです。

伊勢神宮で年間1500回程ある祭祀の中でも最も重要なお祭りとされています。

神嘗祭に際し天皇陛下は、皇居で自らがお作りになられた初穂を伊勢神宮に捧げられ、また当日は皇居の神嘉殿から伊勢神宮をご遙拝になられます。

●お祭りの内容は?

伊勢神宮のお祭りは、外宮⇒内宮の順で行われる「外宮先祭」が習わしです。

神嘗祭も内宮に先立ち外宮から始まります。

まずは「由貴夕大御饌(ゆきのゆうべのおおみけ)」と「由貴朝大御饌(ゆきのあしたのおおみけ)」を午後10時と午前2時に外宮の神様、豊受大御神へお捧げします。由貴は"清らかな、清浄な"、大御饌は"立派なお食事"という意味です。

そして翌正午からは幣帛(へいはく)という五色の布や織物などを、天皇陛下の遣いである勅使(ちょくし)が奉納される「奉幣の儀」が行われ、午後6時には御神楽が行われるのです。

このような祭典が、内宮でも同じように行われます。

神嘗祭に合わせて、伊勢神宮では装束や祭の器具を一新するため"神嘗正月"とも呼ばれているそうです。

●神嘗祭はいつあるの?

神嘗祭は、明治時代に暦が太陰太陽暦から太陽暦に替わるまでは9月17日に行われていました。しかし太陽暦の9月17日はまだ収穫時期でないことから1ヶ月遅れの10月17日となり今に至ります。

■初穂曳

陸曳き(外宮) 10月15日(火)

川曳き(内宮) 10月16日(水)

●神嘗祭とは

恵みに感謝するもっとも重要なお祭り

神嘗祭(かんなめさい)とは、天皇陛下がその年に収穫された新穀を伊勢神宮の天照大御神に捧げて五穀豊穣に感謝するお祭りです。

伊勢神宮で年間1500回程ある祭祀の中でも最も重要なお祭りとされています。

神嘗祭に際し天皇陛下は、皇居で自らがお作りになられた初穂を伊勢神宮に捧げられ、また当日は皇居の神嘉殿から伊勢神宮をご遙拝になられます。

●お祭りの内容は?

伊勢神宮のお祭りは、外宮⇒内宮の順で行われる「外宮先祭」が習わしです。

神嘗祭も内宮に先立ち外宮から始まります。

まずは「由貴夕大御饌(ゆきのゆうべのおおみけ)」と「由貴朝大御饌(ゆきのあしたのおおみけ)」を午後10時と午前2時に外宮の神様、豊受大御神へお捧げします。由貴は"清らかな、清浄な"、大御饌は"立派なお食事"という意味です。

そして翌正午からは幣帛(へいはく)という五色の布や織物などを、天皇陛下の遣いである勅使(ちょくし)が奉納される「奉幣の儀」が行われ、午後6時には御神楽が行われるのです。

このような祭典が、内宮でも同じように行われます。

神嘗祭に合わせて、伊勢神宮では装束や祭の器具を一新するため"神嘗正月"とも呼ばれているそうです。

●神嘗祭はいつあるの?

神嘗祭は、明治時代に暦が太陰太陽暦から太陽暦に替わるまでは9月17日に行われていました。しかし太陽暦の9月17日はまだ収穫時期でないことから1ヶ月遅れの10月17日となり今に至ります。

■初穂曳

陸曳き(外宮) 10月15日(火)

川曳き(内宮) 10月16日(水)

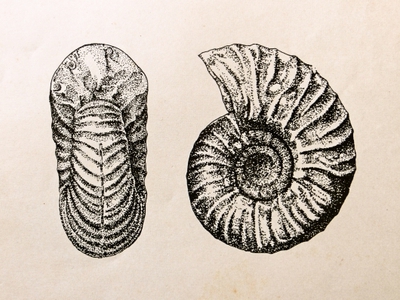

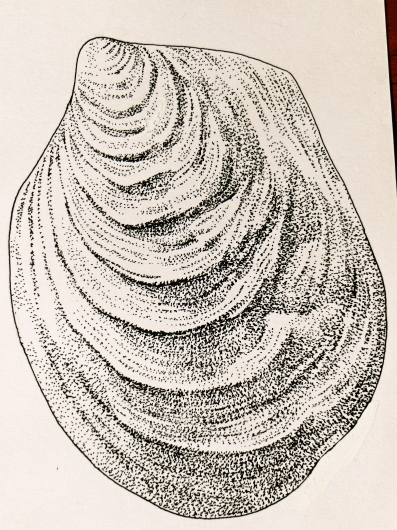

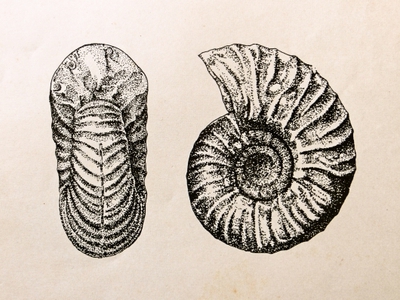

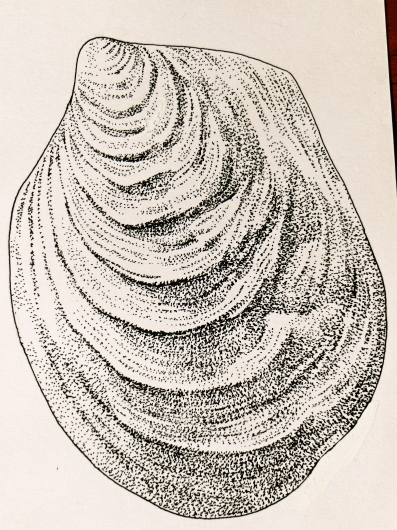

12日の上天草市龍ヶ岳町椚島の地質観察での化石採集の成果は川路先生から頂いたアンモナイトの化石です。

先生は採集が始まってすぐにこの石を見つけられましたが私たちにはなかなか見つけることはできません。

この場所は化石採集の学習現場として子供たちにも利用されているので漁港から近い安全な場所はほぼ取りつくされているようです。

化石がついたままの海岸の地肌

川路先生から頂いたアンモナイトの化石のかけら

深い海底で出来た縞模様の地層、石の上下が分かるそうです

先生は採集が始まってすぐにこの石を見つけられましたが私たちにはなかなか見つけることはできません。

この場所は化石採集の学習現場として子供たちにも利用されているので漁港から近い安全な場所はほぼ取りつくされているようです。

化石がついたままの海岸の地肌

川路先生から頂いたアンモナイトの化石のかけら

深い海底で出来た縞模様の地層、石の上下が分かるそうです

連休に次男坊が孫を連れて帰ってきました。

11月の予定が合わず一月早い七五三のお参りのためだそうです。

息子たちもそれなりに気を使ってくれているんだなと思いました。

ありがとう。

11月の予定が合わず一月早い七五三のお参りのためだそうです。

息子たちもそれなりに気を使ってくれているんだなと思いました。

ありがとう。

10月の例会は椚島の地質観察です。

現地集合の後、廣田さんから3つの資料が配られました。

①椚島・和田鼻の化石

②熊本大学学術リポジトリ「龍ヶ岳町の椚島・和田鼻の地質と教材」

③Muse(ミューズ)くまもと

今回の資料は①と②です。

ここでは①椚島・和田鼻の化石の一部を紹介したいと思います。

椚島や和田鼻には中生代白亜紀の姫浦層群と呼ばれる地層が分布しています。中生代白亜紀というと、陸上には恐竜が繁栄し、海にはアンモナイトが泳いでいた時代です。

椚島で見られる姫浦層群は、花崗岩と呼ばれるマグマがゆっくり冷えた岩石の上に積み重なっています。途中の時代の地層が抜けて、古い時代の地層に新しい地層が重なることを不整合と言います。椚島の南東海岸で観察ができます。

椚島や和田鼻では、アンモナイト(タコやイカの仲間)やイノセラムス(大型の二枚貝)の化石が採れます。これらも化石は、ある決まった時代の地層からしか産出しません。そのために、アンモナイトやイノセラムスが採れると地層が出来た時代を知ることができます。このような化石を示準化石と言います。示準化石は、ある決まった時代にだけ出現していたこと、化石として広い範囲から見つかること、の二つの条件を満たしていることが必要です。

アンモナイト

アンモナイト

イノセラムス

イノセラムス

地質年代表(産総研の資料より)

地球は約46億年の歴史をもつといわれています。その歴史は主に生物の進化の過程を基に、多くの時代に区分されています。

日本列島の歴史は、4億年程度まではさかのぼることができます。ただし、古い時代になればなるほど、記録は定かではありません。

日本列島の地質の発達と生物の進化とは必ずしも関係はありませんが、主なできごとを表にしてみました。

●白亜紀 1億4500万年前~6600万年前

ジュラ紀から白亜紀の境目に大きな絶滅などはなく、白亜紀も長期にわたり温暖で湿潤な気候が続いた。恐竜の繁栄と絶滅。哺乳類の進化、真鳥類の出現。後期にかけて各大陸が完全に分かれ配置は異なるが現在の諸大陸の形になる。末期に小惑星の衝突が原因と推定されるK-T境界の大量絶滅。

●ジュラ紀 2億130万年前

パンゲア大陸がローラシア大陸、ゴンドワナ大陸へ分かれ始め、後期にはゴンドワナ大陸も分裂を開始。絶滅を生き残った恐竜が栄えた。被子植物の出現。有袋類、始祖鳥出現。ジュラ紀は現在より高温多湿で、動物・植物はともに種類が増え、大型化していった。

※パンゲア大陸(パンゲアたいりく)は、ペルム紀から三畳紀にかけて存在した超大陸である。パンゲア(Pangaea/Pangea)という名前は古代ギリシャ語の pan Gaia(Γαῖα、ガイア、大地の女神).から。漢名は盤古大陸(ばんこたいりく)である。

大陸移動説

1912年にアルフレート・ヴェーゲナーは、自身の提唱する大陸移動説の中で、現在の諸大陸は分裂する前に一つであったとの仮説を考え、この大陸を「パンゲア大陸」と命名した。

当初、大陸を動かす原動力が説明されておらず、このような移動は物理的にありえないとされたが、ヴェーゲナーの死後、1950年以降次々に新事実が見つかり、プレートテクトニクス理論として再評価されている

●三畳紀 2億5217万年前

パンゲア超大陸、平原化、砂漠化。気温上昇、低酸素化。恐竜の出現。紀末に76%が大量絶滅。

現地集合の後、廣田さんから3つの資料が配られました。

①椚島・和田鼻の化石

②熊本大学学術リポジトリ「龍ヶ岳町の椚島・和田鼻の地質と教材」

③Muse(ミューズ)くまもと

今回の資料は①と②です。

ここでは①椚島・和田鼻の化石の一部を紹介したいと思います。

椚島や和田鼻には中生代白亜紀の姫浦層群と呼ばれる地層が分布しています。中生代白亜紀というと、陸上には恐竜が繁栄し、海にはアンモナイトが泳いでいた時代です。

椚島で見られる姫浦層群は、花崗岩と呼ばれるマグマがゆっくり冷えた岩石の上に積み重なっています。途中の時代の地層が抜けて、古い時代の地層に新しい地層が重なることを不整合と言います。椚島の南東海岸で観察ができます。

椚島や和田鼻では、アンモナイト(タコやイカの仲間)やイノセラムス(大型の二枚貝)の化石が採れます。これらも化石は、ある決まった時代の地層からしか産出しません。そのために、アンモナイトやイノセラムスが採れると地層が出来た時代を知ることができます。このような化石を示準化石と言います。示準化石は、ある決まった時代にだけ出現していたこと、化石として広い範囲から見つかること、の二つの条件を満たしていることが必要です。

アンモナイト

アンモナイト イノセラムス

イノセラムス地質年代表(産総研の資料より)

地球は約46億年の歴史をもつといわれています。その歴史は主に生物の進化の過程を基に、多くの時代に区分されています。

日本列島の歴史は、4億年程度まではさかのぼることができます。ただし、古い時代になればなるほど、記録は定かではありません。

日本列島の地質の発達と生物の進化とは必ずしも関係はありませんが、主なできごとを表にしてみました。

●白亜紀 1億4500万年前~6600万年前

ジュラ紀から白亜紀の境目に大きな絶滅などはなく、白亜紀も長期にわたり温暖で湿潤な気候が続いた。恐竜の繁栄と絶滅。哺乳類の進化、真鳥類の出現。後期にかけて各大陸が完全に分かれ配置は異なるが現在の諸大陸の形になる。末期に小惑星の衝突が原因と推定されるK-T境界の大量絶滅。

●ジュラ紀 2億130万年前

パンゲア大陸がローラシア大陸、ゴンドワナ大陸へ分かれ始め、後期にはゴンドワナ大陸も分裂を開始。絶滅を生き残った恐竜が栄えた。被子植物の出現。有袋類、始祖鳥出現。ジュラ紀は現在より高温多湿で、動物・植物はともに種類が増え、大型化していった。

※パンゲア大陸(パンゲアたいりく)は、ペルム紀から三畳紀にかけて存在した超大陸である。パンゲア(Pangaea/Pangea)という名前は古代ギリシャ語の pan Gaia(Γαῖα、ガイア、大地の女神).から。漢名は盤古大陸(ばんこたいりく)である。

大陸移動説

1912年にアルフレート・ヴェーゲナーは、自身の提唱する大陸移動説の中で、現在の諸大陸は分裂する前に一つであったとの仮説を考え、この大陸を「パンゲア大陸」と命名した。

当初、大陸を動かす原動力が説明されておらず、このような移動は物理的にありえないとされたが、ヴェーゲナーの死後、1950年以降次々に新事実が見つかり、プレートテクトニクス理論として再評価されている

●三畳紀 2億5217万年前

パンゲア超大陸、平原化、砂漠化。気温上昇、低酸素化。恐竜の出現。紀末に76%が大量絶滅。

天草ジオパーク

概要

天草地域は、風光明媚な多島海と、ケスタ地形に現れる特徴的な地質・地形から成ります。1億年という時間の記録が刻まれ、化石などにみられる生命の不思議を感じることができる場所です。天草の自然豊かな島々の大地には5つのテーマに集約される大地のロマンがあります。

特徴

天草の島々にみられる5つの特徴を紹介します。「1億年の大地の記録」は、多種にわたる多様な地質。「豊富で多種多様な化石」は、主として白亜紀、古第三紀の多種多様な化石。「風光明媚な島の景観」は、地質・地形がつくりだす島々と碧い海が織りなす絶景。「豊かな生態系」は、豊かな自然環境に育まれた生き物たち。「地下資源と『石』文化」は、陶石や石材に利用される地下資源と、人々の生活に根付く天草独自の石文化です。

天草ジオパーク「見どころ」MAPのジオサイト 椚島アンモナイト産地という項目があります。

椚島アンモナイト産地という項目があります。

椚島は「くぐしま」と読むそうです。

椚島は姫浦層群下の中でも最も豊富にアンモナイト化石を産出する場所として知られています。姫浦層群下部亜層部は約8500万年前の白亜紀の海の地層で、海岸に露出する黒色頁岩からはアンモナイトやイノセラムスなどの軟体動物またサメの歯などの魚類化石が産出します。

さらにこの地層からは、モササウルス類の歯化石や肉食恐竜の末節骨も産出しました。姫浦層群下部亜層群は下位の宮ノ原花こう閃緑岩を不整合で覆っています。

●黒色頁岩・・堆積した面に沿って薄く割れやすい性質を持った泥岩のこと

●モササウルス類・・白亜紀後期の海に生息していた爬虫類の仲間

●末接骨・・四肢動物の前肢・後肢を構成する短骨の一つ

●不整合・・上下に重なる二つの地層の堆積に大きな時間的隔たりがあり、互いに地層が不調和になっていること。この場合は無整合とも呼ばれる

椚島は天草・大矢野から龍ヶ岳方面へ266号線で樋島方面に向かいます。

龍ヶ岳中学校そばから樋島に入る途中に椚島があります。

椚島には小さな橋を渡りますが橋を渡ってすぐ右に海の方に降りていくと漁港がありその先が椚島アンモナイト産地の場所となっています。

入口に天草ジオパークの看板があります。

概要

天草地域は、風光明媚な多島海と、ケスタ地形に現れる特徴的な地質・地形から成ります。1億年という時間の記録が刻まれ、化石などにみられる生命の不思議を感じることができる場所です。天草の自然豊かな島々の大地には5つのテーマに集約される大地のロマンがあります。

特徴

天草の島々にみられる5つの特徴を紹介します。「1億年の大地の記録」は、多種にわたる多様な地質。「豊富で多種多様な化石」は、主として白亜紀、古第三紀の多種多様な化石。「風光明媚な島の景観」は、地質・地形がつくりだす島々と碧い海が織りなす絶景。「豊かな生態系」は、豊かな自然環境に育まれた生き物たち。「地下資源と『石』文化」は、陶石や石材に利用される地下資源と、人々の生活に根付く天草独自の石文化です。

天草ジオパーク「見どころ」MAPのジオサイト

椚島アンモナイト産地という項目があります。

椚島アンモナイト産地という項目があります。

椚島は「くぐしま」と読むそうです。

椚島は姫浦層群下の中でも最も豊富にアンモナイト化石を産出する場所として知られています。姫浦層群下部亜層部は約8500万年前の白亜紀の海の地層で、海岸に露出する黒色頁岩からはアンモナイトやイノセラムスなどの軟体動物またサメの歯などの魚類化石が産出します。

さらにこの地層からは、モササウルス類の歯化石や肉食恐竜の末節骨も産出しました。姫浦層群下部亜層群は下位の宮ノ原花こう閃緑岩を不整合で覆っています。

●黒色頁岩・・堆積した面に沿って薄く割れやすい性質を持った泥岩のこと

●モササウルス類・・白亜紀後期の海に生息していた爬虫類の仲間

●末接骨・・四肢動物の前肢・後肢を構成する短骨の一つ

●不整合・・上下に重なる二つの地層の堆積に大きな時間的隔たりがあり、互いに地層が不調和になっていること。この場合は無整合とも呼ばれる

椚島は天草・大矢野から龍ヶ岳方面へ266号線で樋島方面に向かいます。

龍ヶ岳中学校そばから樋島に入る途中に椚島があります。

椚島には小さな橋を渡りますが橋を渡ってすぐ右に海の方に降りていくと漁港がありその先が椚島アンモナイト産地の場所となっています。

入口に天草ジオパークの看板があります。

潮の関係で今月の例会は12日になりました。

目的は上天草市龍ヶ岳町椚島の地質観察です。

台風19号の影響で浜辺は風も強く時々倒されそうな風の中で観察を行いました。

天候不順の中、男女合わせて15名以上の参加者がありました。

詳細は後日まとめたいと思っています。

目的は上天草市龍ヶ岳町椚島の地質観察です。

台風19号の影響で浜辺は風も強く時々倒されそうな風の中で観察を行いました。

天候不順の中、男女合わせて15名以上の参加者がありました。

詳細は後日まとめたいと思っています。

やっぱり気になるのは台風19号の進路。

テレビではさすがに気象情報を取り扱う時間が多くなっています。

ネットのtenki.jpなどを利用すると詳しく情報を知ることができます。

早めの対策に心がけましょう。

台風対策 きょう日中 出来る限り早い時間に

きょう11日の日中は、関東をはじめ本州の太平洋側で雨の降る所がありますが、それほど強く降ることはなさそうです。

ただ、夜になると「東海と関東」で雨が強まってきて、局地的には激しく降るでしょう。また、東日本から西日本の太平洋側は、風も少しずつ強まります。海は大シケや猛烈なシケとなるでしょう。

台風への備えは、きょうの日中、可能な限り早い時間に(東海や関東に限らず、全国的に)済ませるようにしてください。停電に備えて、スマホやモバイルバッテリーの充電は満タンに。懐中電灯やラジオの電池も確認しておきましょう。断水の可能性もありますので、バスタブに水を張っておくと安心です。飛来物で窓が割れることも考え、段ボールを貼るなど、補強をしておくことも大切です。また、あすは災害の危険が高まり、避難が必要になることも想定されます。非常食や薬など、持ち出し品の補充、避難所や避難経路の確認、身近な方との連絡手段の確認といった対策もなさってください。

台風19号 今後の見通しと注意点

台風19号が、10月12日(土)~13日(日)にかけて日本列島に接近、上陸する可能性が高まっています。

最新情報をこまめに確認し、台風に備えてください。

台風19号の最新情報

テレビではさすがに気象情報を取り扱う時間が多くなっています。

ネットのtenki.jpなどを利用すると詳しく情報を知ることができます。

早めの対策に心がけましょう。

台風対策 きょう日中 出来る限り早い時間に

きょう11日の日中は、関東をはじめ本州の太平洋側で雨の降る所がありますが、それほど強く降ることはなさそうです。

ただ、夜になると「東海と関東」で雨が強まってきて、局地的には激しく降るでしょう。また、東日本から西日本の太平洋側は、風も少しずつ強まります。海は大シケや猛烈なシケとなるでしょう。

台風への備えは、きょうの日中、可能な限り早い時間に(東海や関東に限らず、全国的に)済ませるようにしてください。停電に備えて、スマホやモバイルバッテリーの充電は満タンに。懐中電灯やラジオの電池も確認しておきましょう。断水の可能性もありますので、バスタブに水を張っておくと安心です。飛来物で窓が割れることも考え、段ボールを貼るなど、補強をしておくことも大切です。また、あすは災害の危険が高まり、避難が必要になることも想定されます。非常食や薬など、持ち出し品の補充、避難所や避難経路の確認、身近な方との連絡手段の確認といった対策もなさってください。

台風19号 今後の見通しと注意点

台風19号が、10月12日(土)~13日(日)にかけて日本列島に接近、上陸する可能性が高まっています。

最新情報をこまめに確認し、台風に備えてください。

台風19号の最新情報

昨日、気象庁が異例の「3日前会見」を開いて最大限の警戒を呼び掛けた。

大型で猛烈な台風19号の本州接近、上陸の恐れがあるからだ。

台風の接近に伴って、12日から13日頃にかけて西日本から北日本では大荒れの天気となる見込みで、今後も最新の台風情報に注意してほしいとの話であった。

こうして前もって注意喚起を呼び起こすことは私たち高齢者にとって非常にありがたい防災対策にもなります。

台風19号=大きさ・大型、強さ・猛烈な、存在地域・硫黄島の南南西約290km、中心位置・北緯22度30分東経139度55分、進行方向・北、速さ・15km/h、中心気圧・915hPa、最大風速・中心付近で55m/s、最大瞬間風速・75m/s、暴風域・(25m/s以上)中心から240km、強風域・(15m/s以上)東側750km西側600km

そして昨日はビッグニュースが飛び込んできました。

吉野彰さんのノーベル化学賞、受賞のニュースです。

吉野彰氏(よしの・あきら)

1948年大阪市吹田市生まれ。

70年京都大工学部卒、72年同大大学院修士課程修了。

同年旭化成入社。

イオン2次電池事業グループ長、電池材料事業開発室長、顧問などを経て、2017年10月から同社名誉フェロー。

名城大教授も務める。

05年に大阪大で博士(工学)取得。

14年に「工学のノーベル賞」とも呼ばれる米チャールズ・スターク・ドレイバー賞、18年に日本国際賞を受賞している。

2019・10・10読売新聞より

※フェロー(英語: fellow)とは、大学教員、研究所の研究員など研究職に従事する者にあたえられる職名または称号である

大型で猛烈な台風19号の本州接近、上陸の恐れがあるからだ。

台風の接近に伴って、12日から13日頃にかけて西日本から北日本では大荒れの天気となる見込みで、今後も最新の台風情報に注意してほしいとの話であった。

こうして前もって注意喚起を呼び起こすことは私たち高齢者にとって非常にありがたい防災対策にもなります。

台風19号=大きさ・大型、強さ・猛烈な、存在地域・硫黄島の南南西約290km、中心位置・北緯22度30分東経139度55分、進行方向・北、速さ・15km/h、中心気圧・915hPa、最大風速・中心付近で55m/s、最大瞬間風速・75m/s、暴風域・(25m/s以上)中心から240km、強風域・(15m/s以上)東側750km西側600km

そして昨日はビッグニュースが飛び込んできました。

吉野彰さんのノーベル化学賞、受賞のニュースです。

吉野彰氏(よしの・あきら)

1948年大阪市吹田市生まれ。

70年京都大工学部卒、72年同大大学院修士課程修了。

同年旭化成入社。

イオン2次電池事業グループ長、電池材料事業開発室長、顧問などを経て、2017年10月から同社名誉フェロー。

名城大教授も務める。

05年に大阪大で博士(工学)取得。

14年に「工学のノーベル賞」とも呼ばれる米チャールズ・スターク・ドレイバー賞、18年に日本国際賞を受賞している。

2019・10・10読売新聞より

※フェロー(英語: fellow)とは、大学教員、研究所の研究員など研究職に従事する者にあたえられる職名または称号である