八代神社(妙見宮)

八代神社(妙見宮)八代妙見祭が行われる八代神社は明治3年(1870年)までは妙見宮と呼ばれた。妙見宮は北極星・北斗七星を象徴とする妙見神を敬い心のよりどころとする妙見信仰という仏教の信仰が根強い神仏習合の妙見菩薩をお祀りしていたお寺でした。

明治4年(1871年)、明治政府の神仏分離令と、明治の廃仏毀釈により妙見信仰という仏教の信仰を否定し、名称も「八代神社」になりお祀りする神様も「妙見大菩薩」を「天御中主神」として祀られることになりました。

妙見祭は九州三大祭りの一つであります。妙見信仰がしっかり残っている八代の人々は妙見祭りは八代神社のお祭りなのですが、お祭りの本尊は当然妙見大菩薩という仏さまだと思い祭りを行っています。明治の宗教政策は信仰と祭祀に歪みを生むことになりました。

【妙見神】

妙見神とは、北極星・北斗七星の象徴である。八代妙見宮は神道と仏教の両部の宮寺で、広く崇敬を受け、八代、下益城、芦北三郡の一の宮として栄えました。明治4年(1871年)、神仏分離令により、天之御中主神、国常立尊を祭神とし、社名を八代神社と改められ、県社となりました。

【神仏習合・しんぶつしゅうごう】(ブリタニカ国際大百科事典より)

外来の仏教信仰と固有の神祇信仰とを融合調和すること。神仏混交ともいう。最初,仏教が主,神道が従であり,奈良時代には多気大神宮寺などの神宮寺の建立として現れ,平安時代には神前で読経したり,神に菩薩号をつけるなどの例が多くなり,また本地である仏,菩薩が日本でかりに神の姿となったとし,阿弥陀如来の垂迹 (すいじゃく=仏・菩薩(ぼさつ)が人々を救うため、仮に日本の神の姿をとって現れること。) が八幡神,大日如来の垂迹が伊勢大神であると説く本地垂迹説が起こった。

【神仏分離・しんぶつぶんり】(ニッポニカより)

神仏判然ともいい、主として明治維新直後に行われた新政府による神仏習合(しゅうごう)の禁止と両者の分離を図る宗教政策をいう。

仏教伝来以来、神道(しんとう)は1000年余にわたって徐々に仏教と習合し、長らく神仏習合(神仏混淆(こんこう))の時代が続いた。近世になると儒学や国学の排仏思想によって、神道から仏教色を排除する動きが出現し、水戸藩(茨城県)や岡山藩、会津藩(福島県)で地域的な神仏分離が行われた。この排仏意識は幕末に至っていっそう強まり、水戸藩や薩摩(さつま)藩(鹿児島県)では過激な寺院整理が行われた。また石見(いわみ)国(島根県)津和野(つわの)藩でも最後の藩主亀井茲監(これみ)によって独自の神社・寺院改革が行われ、維新政府の宗教政策の青写真となった。

維新政府は神祇官(じんぎかん)を再興して祭政一致の制度を実現しようと、この津和野藩藩主亀井茲監や福羽美静(ふくばびせい)、大国隆正(おおくにたかまさ)を登用し、最初の宗教政策ともいえる神仏分離を全国的に展開させた。まず1868年(慶応4)3月17日、神祇事務局は、諸国神社に仕える僧形(そうぎょう)の別当(べっとう)・社僧に復飾(還俗(げんぞく))を命じ、ついで28日太政官(だじょうかん)は神仏分離令(神仏判然令)を発して、(1)権現(ごんげん)などの仏語を神号とする神社の調査、(2)仏像を神体とすることの禁止、を全国に布告した。これ以後全国の神仏混淆神社から仏教色がすべて排除されるが、近江(おうみ)(滋賀県)日吉(ひえ)山王社のように過激な神仏分離が多発したので、太政官は同年4月10日には、神仏分離の実施には慎重を期すよう命じた。しかし、政府の威令がいまだ行き届かず、苗木(なえぎ)藩(岐阜県)や富山藩などの各藩や政府直轄地では、地方官がこれを無視して強硬な抑圧・廃仏策を進めたため、寺院の統廃合など神仏分離を超えた廃仏棄釈(きしゃく)とよばれる事態が1874年(明治7)ごろまで続いた。

【廃仏棄釈・はいぶつきしゃく】(ニッポニカより)

江戸時代から近代にかけての仏教排斥思想。この思想は大別して二つの時期がある。一つは朱子学の封建倫理の立場からの廃仏思想で、論旨は〔1〕神仏習合を否定し、神と仏を区別する、〔2〕寺が檀家(だんか)制度を利用し民衆より収奪することを批判し、仏教本来の救済思想に戻す、〔3〕反権力的思想をもつ日蓮宗不受不施(にちれんしゅうふじゅふせ)派などの宗派を抑える、などである。論客は藤原惺窩(せいか)、林羅山(らざん)、熊沢蕃山(くまざわばんざん)ら。その思想の影響は、幕府では1665年(寛文5)「諸宗寺院法度(はっと)」「諸社禰宜神主(ねぎかんぬし)法度」に現され、藩では1666年会津藩主保科正之(ほしなまさゆき)、水戸(みと)藩主徳川光圀(みつくに)、岡山藩主池田光政(みつまさ)らの寺院整理政策、一村一鎮守制の実施に具体化された。三藩ともほぼ半数の寺が破却、神仏習合は否定されている。この段階では神仏を分離することに意が注がれた。

これに対しもう一つは幕末から明治維新にかけての廃仏棄釈で、それは国学、水戸学の「敬神廃仏」の思想による。その代表として天保(てんぽう)年間(1830~44)の水戸藩徳川斉昭(なりあき)の廃仏棄釈がある。このとき藩は190か寺を破却し、領内寺院から撞鐘(どうしょう)、半鐘、鰐口(わにぐち)などを提出させ大砲の材料とした。また寺請(てらうけ)制度を廃止し神道請(しんとううけ)にかえ、村ごとに氏子帳をつくらせた。ほかに仏教的色彩の強い年中行事も廃止させた。このような動きは幕末には全国各地の国学思想が強い所でも小規模ながら行われている。廃仏棄釈政策は1868年(明治1)政府の布達により全国で行われ、多くの寺が破却、仏像・仏具などの文化財が消滅した。

明治の廃仏毀釈の影響で妙見菩薩を天之御中主神に置き換えられました。

とはいえ水天宮なども現在は天之御中主神を祭神の一柱としており、妙見菩薩だけが天之御中主神になったわけではありません。

妙見菩薩信仰は古くからある北極星の信仰が仏教的になったものでしたが、天之御中主神への信仰が出来たのは中世のことです。ですが信仰はそこまで広がらず、江戸時代に国学者により神道の主神として天之御中主神を置く考えが生まれても民衆には無名でした。廃仏毀釈がなければ私たちが天之御中主神社を見かけることはなかったかもしれません。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

11/19 0 4149

11/20 0 4149

11/21 0 4149

11/22 3 4152

11/23 3 4155 (震度3)

11/24 1 4156

11/24読売新聞1面に亀蛇の写真と神獣勇壮 世界の宝という見出しで八代妙見祭が取り上げられていました。・・・10月末に国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録勧告されたばかりとあって、昨年を2万人上回る約20万人が訪れた。

行列は、同市の八代神社(妙見宮)の奉納行事で、約380年の歴史があるとされる。獅子を先頭に鉄砲・毛槍隊や笠鉾などの出し物が約6キロを練り歩き、神社近くの河原では想像上の神獣「亀蛇」や飾馬が水しぶきを上げて駆け回った。と紹介されています。

今年も無事祭りは終わったようです。

妙見祭の神幸行列、お下りやお上りをされる神様は何という神様かご存知でしょうか?

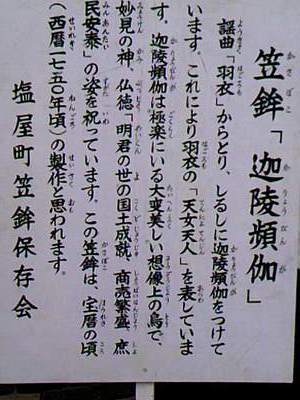

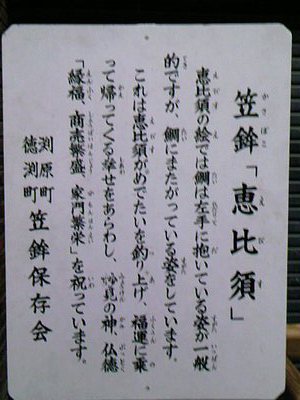

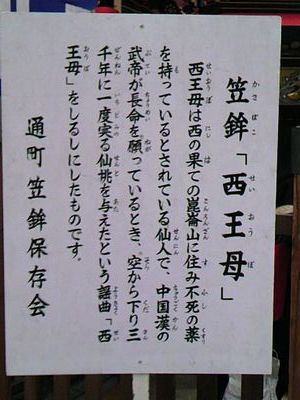

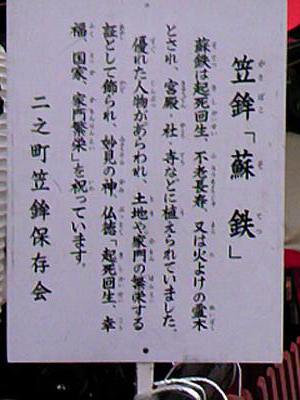

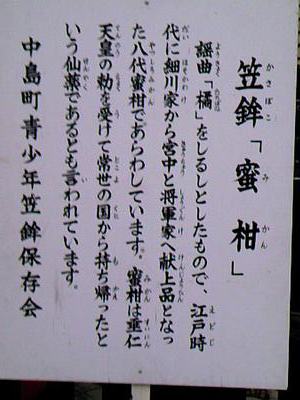

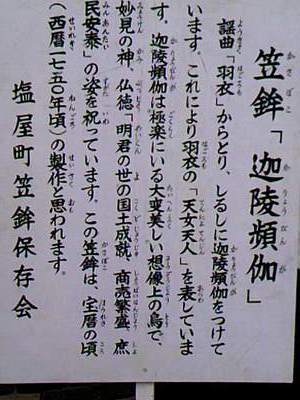

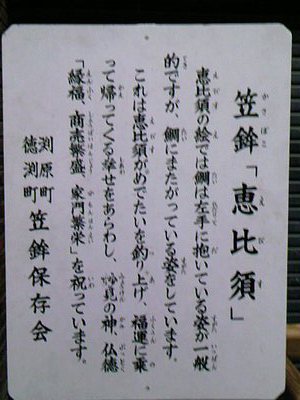

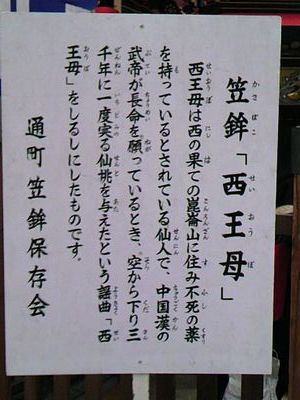

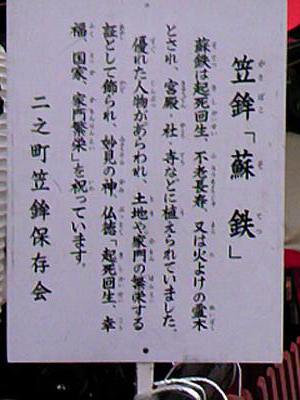

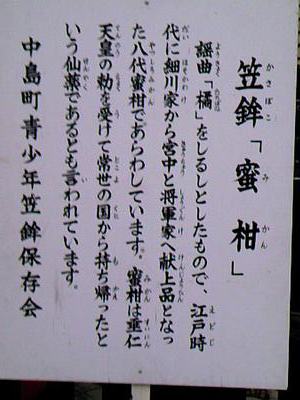

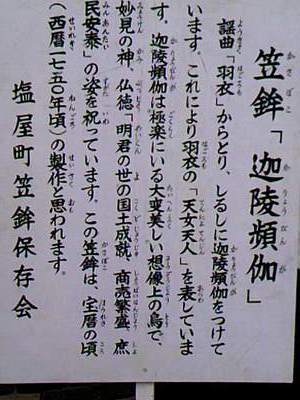

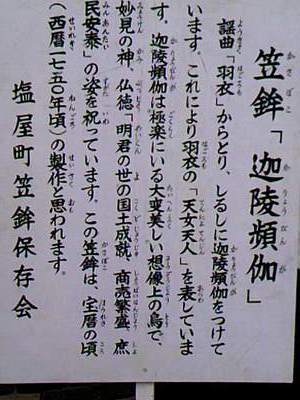

祭りの主役は本当はそこに祀られる神様です。妙見祭でも主な出し物として「獅子」、「笠鉾」、「亀蛇」、「花奴」、「神馬・飾馬」、「木馬(きんま)」、「神輿」、「鉄砲・毛槍」などが出ますが、神事はさておき見物人に人気があるのは亀蛇や獅子舞など派手な動きがあるものに集まるようです。神輿には11月22日の午前0時に妙見宮の神様である天御中主神(アメノミナカヌシノカミ)と国常立尊(クニノトコタチノミコト)の分霊が八代神社で宮遷し式(みやうつししき)で神輿に遷されます。祭の最中は神様は神輿に乗っています。天御中主神と国常立尊という神様を調べてみますと以下のように古事記や日本書紀に出てくる日本神話の神様なのですが、神幸行列の獅子や亀蛇、傘鉾などからはどう見ても日本の神様を祭る行列のようには見えません。妙見祭の傘鉾は全部で9基あります。昔の人々は榊(さかき)や御幣(ごへい)、山や笠、鉾(ほこ)などには神聖な力が宿り、神様の乗った神輿が神幸する際、その行く手を清めたりお神輿にお供して神様をお守りしたりすることができると考えていました。妙見祭に傘鉾が出されるようになったのは、江戸時代の天和・貞享(1681~1687)の頃と言われています。傘鉾は「猩猩」、「西王母」、「蘇鉄」、「本蝶蕪」、「菊慈童」、「迦陵頻伽」、「松」、「恵比須」、「蜜柑」などいろいろな種類がありますが中国や異国の雰囲気のするものが目立ちます。妙見神は海を渡ってやって来たと言われていますので、6世紀以降の神仏習合の時代から明治の神仏分離令を経て、どうやら神輿に乗っている神様が無理やりすり変えられたと思われます。

《妙見祭の神輿に乗っている神様》

あめのみなかぬしのかみ【天御中主神】

王権を基礎づける神話として《古事記》神話が編成された時,その冒頭に置かれて神々の世界を統括した宇宙最高神。中国では東方世界の主宰神として天皇大帝があった。この神は天の中心にあって不動の北極星を神格化した神である。アメノミナカヌシノカミはこの天皇大帝の観念の借用であり翻訳であった。この神は《古事記》神話のなかで,民間の太陽信仰を統括かつ祖神化した皇室の天照大神(あまてらすおおかみ)によって,尊厳を具体化され,神話の根幹は,天御中主神→天照大神→天神御子→初代天皇という展開をたどって,王権神話を完成する。

くにのとこたちのみこと【国常立尊】

記紀神話の神。日本書紀は天地開闢かいびやくの最初に出現した国土生成の中心的神として位置づける。古事記では第六番目に出現した神。国常立神。国底立尊くにのそこたちのみこと。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

11/19 0 4149

11/20 0 4149

11/21 0 4149

11/22 3 4152

11/23 3 4155 (震度3)

行列は、同市の八代神社(妙見宮)の奉納行事で、約380年の歴史があるとされる。獅子を先頭に鉄砲・毛槍隊や笠鉾などの出し物が約6キロを練り歩き、神社近くの河原では想像上の神獣「亀蛇」や飾馬が水しぶきを上げて駆け回った。と紹介されています。

今年も無事祭りは終わったようです。

妙見祭の神幸行列、お下りやお上りをされる神様は何という神様かご存知でしょうか?

祭りの主役は本当はそこに祀られる神様です。妙見祭でも主な出し物として「獅子」、「笠鉾」、「亀蛇」、「花奴」、「神馬・飾馬」、「木馬(きんま)」、「神輿」、「鉄砲・毛槍」などが出ますが、神事はさておき見物人に人気があるのは亀蛇や獅子舞など派手な動きがあるものに集まるようです。神輿には11月22日の午前0時に妙見宮の神様である天御中主神(アメノミナカヌシノカミ)と国常立尊(クニノトコタチノミコト)の分霊が八代神社で宮遷し式(みやうつししき)で神輿に遷されます。祭の最中は神様は神輿に乗っています。天御中主神と国常立尊という神様を調べてみますと以下のように古事記や日本書紀に出てくる日本神話の神様なのですが、神幸行列の獅子や亀蛇、傘鉾などからはどう見ても日本の神様を祭る行列のようには見えません。妙見祭の傘鉾は全部で9基あります。昔の人々は榊(さかき)や御幣(ごへい)、山や笠、鉾(ほこ)などには神聖な力が宿り、神様の乗った神輿が神幸する際、その行く手を清めたりお神輿にお供して神様をお守りしたりすることができると考えていました。妙見祭に傘鉾が出されるようになったのは、江戸時代の天和・貞享(1681~1687)の頃と言われています。傘鉾は「猩猩」、「西王母」、「蘇鉄」、「本蝶蕪」、「菊慈童」、「迦陵頻伽」、「松」、「恵比須」、「蜜柑」などいろいろな種類がありますが中国や異国の雰囲気のするものが目立ちます。妙見神は海を渡ってやって来たと言われていますので、6世紀以降の神仏習合の時代から明治の神仏分離令を経て、どうやら神輿に乗っている神様が無理やりすり変えられたと思われます。

《妙見祭の神輿に乗っている神様》

あめのみなかぬしのかみ【天御中主神】

王権を基礎づける神話として《古事記》神話が編成された時,その冒頭に置かれて神々の世界を統括した宇宙最高神。中国では東方世界の主宰神として天皇大帝があった。この神は天の中心にあって不動の北極星を神格化した神である。アメノミナカヌシノカミはこの天皇大帝の観念の借用であり翻訳であった。この神は《古事記》神話のなかで,民間の太陽信仰を統括かつ祖神化した皇室の天照大神(あまてらすおおかみ)によって,尊厳を具体化され,神話の根幹は,天御中主神→天照大神→天神御子→初代天皇という展開をたどって,王権神話を完成する。

くにのとこたちのみこと【国常立尊】

記紀神話の神。日本書紀は天地開闢かいびやくの最初に出現した国土生成の中心的神として位置づける。古事記では第六番目に出現した神。国常立神。国底立尊くにのそこたちのみこと。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

11/19 0 4149

11/20 0 4149

11/21 0 4149

11/22 3 4152

11/23 3 4155 (震度3)

八代では22日、23日と妙見祭が行われます。毎年のことながらこの時期になりますと馬が出たり獅子が舞ったり、賑やかな雰囲気が漂います。今年はユネスコ無形文化遺産登録も控えていますのでなおさら賑合う事でしょう。語源由来辞典によりますと、祭の意味は神仏や祖先の霊に祈願、感謝する儀式とあります。祭は動詞「祭る」の連用形の名詞化。神仏に物を献上したり、差し上げることが祭の原義とみられるため謙譲語「たてまつる」と同じ意味の「奉る・まつる」と同源と考えられる。・・とあります。 八代神社(妙見宮)

八代神社(妙見宮)

八代市の妙見祭についてのガイドブックより

【妙見宮の由来】 妙見祭は、八代市妙見町にある妙見宮の秋の大祭です。妙見宮は、明治以降、八代神社と呼ばれ、この地域で最も大きな神社として人々の崇敬を集めてきました。

その歴史は古く、天武天皇白鳳9年(680)に、八千把村竹原津(現在の八代市立第2中学校に隣接する竹原神社の辺りと考えられています)に鎮座したのが始まりと伝えられています。その後延暦14年(795)に横嶽(三室山)の山頂に上宮が創建され、永歴元年(1160)には上宮の麓に中宮、文治2年(1186)に現在の八代神社の場所に下宮が創建されました。

【妙見祭のはじまり】

妙見宮の前に位置する山岳部には、14世紀以降、名和氏が築いた山城・古麓城(当時の八代城)があり、この一帯が八代の政治・経済・文化の中心地でした。妙見宮の周辺には多くの寺院が建ち並び、商工業者が門前町・城下町を形成し、海外との交易も行われ、おおいに繁栄していたと考えられています。

相良氏が八代を治めた16世紀には、すでに妙見下宮から中宮へ神輿の神幸、舞楽や流鏑馬などの祭礼行事が行われ、多くの見物人を集めていたようです。

塩屋八幡宮

塩屋八幡宮

塩屋町の笠鉾

塩屋町の笠鉾

笠鉾の説明書き

笠鉾の説明書き

本町商店街に各町の傘鉾が飾られています。明日の朝からはお上り行列に参加します。塩屋八幡宮を7時半ごろ出発して八代神社に迎い砥崎河原で紹介、演舞が5時ごろまであります。祭りは7時ごろ終わります。

本町商店街に各町の傘鉾が飾られています。明日の朝からはお上り行列に参加します。塩屋八幡宮を7時半ごろ出発して八代神社に迎い砥崎河原で紹介、演舞が5時ごろまであります。祭りは7時ごろ終わります。

以下、日本の祭りの歴史と変遷 サイトより引用

日本の歴史の中で一番初めに行なわれた祭りは日本神話の中の天照大御神(通称:アマテラス)と建速須佐之男命(通称:スサノオ)、そしてアメノウズメら神々による有名な「岩戸隠れ」のエピソードです。

太陽神であるアマテラスが弟であるスサノオの傍若無人な振る舞いに怒り、天の岩戸の中に隠れ引きこもってしまった。太陽神である彼女が隠れてしまったため国中から光りが消えてしまい、これに困った八百万の神々はなんとか彼女に出てきてもらおうと策をこらすことにした。彼らは岩の中のアマテラスの気を引こうと、鳥を鳴かせたり、鏡や勾玉を捧げたり、祝詞を読み上げたりといった宴を行ない騒ぎ立てたが、中々彼女は出て来ない。そこでアメノウズメという女神が自らの裸をさらけだすほどに激しく舞を踊ったところ、他の神々は大いに笑い盛り上がった。するとその大騒ぎが気になったアマテラスはついに岩戸の中から顔を出し、世界には再び光が戻った。

このエピソードの中で神々がアマテラスに岩戸から出てきてもらうために行なった宴は、人間たちが神様をもてなすためにしている祭りの形式そのものです。またアメノウズメの踊りは神様を呼ぶための踊り、つまり神楽の原点でもあります。祭りとは神様を自分たちのところに呼ぶためのもの、そういった意味ではこの神話は日本の祭りの「原型」といえるのではないでしょうか。

神話の祭りが庶民の祭りとして広がったのは・・・

祭りには農民たちの願いや民間信仰のために行なわれるもの、祭政一致の古代社会において宮中に祖先の霊を呼び起こしご神託を得るための政(まつりごと)として行なわれたもの、日本各地ではさまざまな形態の祭りが古代より行なわれていました。その中には神楽や囃子といった神様を喜ばせるための芸能も含まれていましたが、後に演目や芸能の形式も多様化し、祭りの細分化に一役買うこととなりました。ただでさえ多様であったところに、6世紀以降は仏教伝来、神仏習合を経て神社が神様だけでなく仏様も祀るもの、という在り方になるとともに、祭りもまたさまざまな意味を持つようになりました。

江戸時代になると祭りはすっかり庶民の娯楽として定着し、神輿や山車の行列、獅子舞、花火大会など現在もお馴染みの催しが多く見られるようになりました。またお盆に踊られる盆踊りや七夕など仏教、外国伝来の行事に由来するもの、武将たちの戦勝を祈念したもの、流行病の沈静化を願ったものなど新しい由緒を持つ祭りもどんどん生まれていきました。

神仏分離を経て・・・

長い間、神仏習合にもとづいて祭りは行なわれていましたが、明治維新とともに政府より発せられた「神仏分離令」によってその歴史は大きく変わることとなりました。

祭政一致社会をめざし、神道のみを国民の精神的要とする「国家神道」を掲げた政府は仏教と神道を切り離したばかりか、「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」という徹底した仏教の撤廃を行ないました。単に神社から仏像を破壊したばかりではなく、仏と関係の深かった祭神の強制的な変更や追放、寺社の領地押収による廃寺化、仏教行事の禁止など、日本からありとあらゆる仏教的要素が消えていきました。

神道においても神社は国家の管理下に置かれたことで、今までの体制を大きく変更させられることとなります。伊勢神宮を頂点として、天皇との関係が深い順に神社の位が定められた「社格制度」、複数の神社を統合、消滅させ一社ごとの威厳を強固なものにする「神社合祀」など、これらの政策は神社の在り方はもちろん、祭りにも多大な影響を及ぼしました。

仏教行事に由来した催事はもちろん、神仏両方を祀っていたものやそうでないもの、新しいものから伝統あるものまで、さまざまな祭りがこの政策で消滅してしまいました。残された祭りも仏教要素の排除や祭式統一化などを求められ、形式を変えられたものも多くあります。神仏分離令は日本の祭り史上に残る大混乱を起こしたのです。

妙見信仰は、インドに発祥した菩薩信仰が、中国で道教の北極星信仰と習合し、仏教の天部(サンスクリット語のデーヴァ (deva)の事で「神」に相当する語)の一つとして日本に伝来したものである。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

11/19 0 4149

11/20 0 4149

11/21 0 4149

熊本の地震はほぼ収まりつつあるようですが、今朝東北で大きな地震がありました。5年前の地震の余震との事・・・今後も要注意!

八代神社(妙見宮)

八代神社(妙見宮)八代市の妙見祭についてのガイドブックより

【妙見宮の由来】 妙見祭は、八代市妙見町にある妙見宮の秋の大祭です。妙見宮は、明治以降、八代神社と呼ばれ、この地域で最も大きな神社として人々の崇敬を集めてきました。

その歴史は古く、天武天皇白鳳9年(680)に、八千把村竹原津(現在の八代市立第2中学校に隣接する竹原神社の辺りと考えられています)に鎮座したのが始まりと伝えられています。その後延暦14年(795)に横嶽(三室山)の山頂に上宮が創建され、永歴元年(1160)には上宮の麓に中宮、文治2年(1186)に現在の八代神社の場所に下宮が創建されました。

【妙見祭のはじまり】

妙見宮の前に位置する山岳部には、14世紀以降、名和氏が築いた山城・古麓城(当時の八代城)があり、この一帯が八代の政治・経済・文化の中心地でした。妙見宮の周辺には多くの寺院が建ち並び、商工業者が門前町・城下町を形成し、海外との交易も行われ、おおいに繁栄していたと考えられています。

相良氏が八代を治めた16世紀には、すでに妙見下宮から中宮へ神輿の神幸、舞楽や流鏑馬などの祭礼行事が行われ、多くの見物人を集めていたようです。

塩屋八幡宮

塩屋八幡宮 塩屋町の笠鉾

塩屋町の笠鉾 笠鉾の説明書き

笠鉾の説明書き 本町商店街に各町の傘鉾が飾られています。明日の朝からはお上り行列に参加します。塩屋八幡宮を7時半ごろ出発して八代神社に迎い砥崎河原で紹介、演舞が5時ごろまであります。祭りは7時ごろ終わります。

本町商店街に各町の傘鉾が飾られています。明日の朝からはお上り行列に参加します。塩屋八幡宮を7時半ごろ出発して八代神社に迎い砥崎河原で紹介、演舞が5時ごろまであります。祭りは7時ごろ終わります。

以下、日本の祭りの歴史と変遷 サイトより引用

日本の歴史の中で一番初めに行なわれた祭りは日本神話の中の天照大御神(通称:アマテラス)と建速須佐之男命(通称:スサノオ)、そしてアメノウズメら神々による有名な「岩戸隠れ」のエピソードです。

太陽神であるアマテラスが弟であるスサノオの傍若無人な振る舞いに怒り、天の岩戸の中に隠れ引きこもってしまった。太陽神である彼女が隠れてしまったため国中から光りが消えてしまい、これに困った八百万の神々はなんとか彼女に出てきてもらおうと策をこらすことにした。彼らは岩の中のアマテラスの気を引こうと、鳥を鳴かせたり、鏡や勾玉を捧げたり、祝詞を読み上げたりといった宴を行ない騒ぎ立てたが、中々彼女は出て来ない。そこでアメノウズメという女神が自らの裸をさらけだすほどに激しく舞を踊ったところ、他の神々は大いに笑い盛り上がった。するとその大騒ぎが気になったアマテラスはついに岩戸の中から顔を出し、世界には再び光が戻った。

このエピソードの中で神々がアマテラスに岩戸から出てきてもらうために行なった宴は、人間たちが神様をもてなすためにしている祭りの形式そのものです。またアメノウズメの踊りは神様を呼ぶための踊り、つまり神楽の原点でもあります。祭りとは神様を自分たちのところに呼ぶためのもの、そういった意味ではこの神話は日本の祭りの「原型」といえるのではないでしょうか。

神話の祭りが庶民の祭りとして広がったのは・・・

祭りには農民たちの願いや民間信仰のために行なわれるもの、祭政一致の古代社会において宮中に祖先の霊を呼び起こしご神託を得るための政(まつりごと)として行なわれたもの、日本各地ではさまざまな形態の祭りが古代より行なわれていました。その中には神楽や囃子といった神様を喜ばせるための芸能も含まれていましたが、後に演目や芸能の形式も多様化し、祭りの細分化に一役買うこととなりました。ただでさえ多様であったところに、6世紀以降は仏教伝来、神仏習合を経て神社が神様だけでなく仏様も祀るもの、という在り方になるとともに、祭りもまたさまざまな意味を持つようになりました。

江戸時代になると祭りはすっかり庶民の娯楽として定着し、神輿や山車の行列、獅子舞、花火大会など現在もお馴染みの催しが多く見られるようになりました。またお盆に踊られる盆踊りや七夕など仏教、外国伝来の行事に由来するもの、武将たちの戦勝を祈念したもの、流行病の沈静化を願ったものなど新しい由緒を持つ祭りもどんどん生まれていきました。

神仏分離を経て・・・

長い間、神仏習合にもとづいて祭りは行なわれていましたが、明治維新とともに政府より発せられた「神仏分離令」によってその歴史は大きく変わることとなりました。

祭政一致社会をめざし、神道のみを国民の精神的要とする「国家神道」を掲げた政府は仏教と神道を切り離したばかりか、「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」という徹底した仏教の撤廃を行ないました。単に神社から仏像を破壊したばかりではなく、仏と関係の深かった祭神の強制的な変更や追放、寺社の領地押収による廃寺化、仏教行事の禁止など、日本からありとあらゆる仏教的要素が消えていきました。

神道においても神社は国家の管理下に置かれたことで、今までの体制を大きく変更させられることとなります。伊勢神宮を頂点として、天皇との関係が深い順に神社の位が定められた「社格制度」、複数の神社を統合、消滅させ一社ごとの威厳を強固なものにする「神社合祀」など、これらの政策は神社の在り方はもちろん、祭りにも多大な影響を及ぼしました。

仏教行事に由来した催事はもちろん、神仏両方を祀っていたものやそうでないもの、新しいものから伝統あるものまで、さまざまな祭りがこの政策で消滅してしまいました。残された祭りも仏教要素の排除や祭式統一化などを求められ、形式を変えられたものも多くあります。神仏分離令は日本の祭り史上に残る大混乱を起こしたのです。

妙見信仰は、インドに発祥した菩薩信仰が、中国で道教の北極星信仰と習合し、仏教の天部(サンスクリット語のデーヴァ (deva)の事で「神」に相当する語)の一つとして日本に伝来したものである。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

11/19 0 4149

11/20 0 4149

11/21 0 4149

熊本の地震はほぼ収まりつつあるようですが、今朝東北で大きな地震がありました。5年前の地震の余震との事・・・今後も要注意!

宗像大社の由緒には

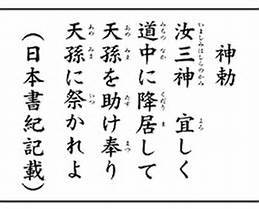

当大社の創始は我が国の形成期、神話の時代まで遡り、御鎮座の正確な年号までは定かではありません。8世紀に編纂されたわが国最古の歴史書である「古事記」「日本書紀」によれば、宗像大神(三女神)は天照大神と素戔嗚尊の誓約(うけい)の下誕生され、天照大神の神勅(神様のご命令)により、「海北道中(宗像より朝鮮半島に通じる海の道)」にご降臨されました。以来国家守護の神として沖津宮・中津宮・辺津宮の三宮にご鎮座されています。宗像大神鎮座の根幹となるのが、全国の神社で唯一ご祭神に下された神勅です。この神勅を当大社では三宮(沖・中・辺津宮)の拝殿に掲げております。

神主さんが儀式の時に神前に奏上する詞(ことば)を祝詞(のりと)と言いますが、祝詞にもいろいろな種類があることがわかりました。

祓詞(はらへのことば)、最要祓(さいようはらへ)、身滌大祓(みそぎのおおはらい)、神社拝詞(じんじゃはいし)、神棚拝詞(かみだなはいし)、祖霊拝詞(それいはいし)、鳥居之祓一(とりいのはらい)、鳥居之祓二など現存する最古のものは「延喜式」所収の27編と、藤原頼長の日記「台記」所収の中臣寿詞(なかとみのよごと)1編。があり儀式など改まった場面で、神を祭り、また、神に祈るときに神前で唱える古体の言葉です。

【祝詞】 出典:デジタル大辞泉

1 神に祈る言葉。のりと。

2 祝いの言葉。祝辞。

神社本庁が祝詞についてこの様に記しています。

祝詞とは、祭典に奉仕する神職が神様に奏上する言葉であり、その内容は神饌・幣帛(へいはく)を供えて、御神徳に対する称辞(たたえごと)を奏し、新たな恩頼(みたまのふゆ)を祈願するというのが一般的な形といえます。

その起源は古く、記紀神話にも天の岩屋の段で、天照大御神がお隠れになられた天の岩屋の前で天児屋命(あめのこやねのみこと)が「布詔戸言」(ふとのりとごと)を奏上したことが見られます。また『延喜式』(えんぎしき)巻八には現存する最古のものとして朝廷の祭儀に関わる二十七編の祝詞が収録されており、現在でも重視されています。

我が国は、「言霊(ことだま)の幸(さきわ)う国」とも称されるように、言霊に対する信仰が見られます。言葉には霊力が宿り、口に出されて述べることにより、この霊力が発揮されると考えられています。例えば忌み嫌われる言葉を話すと良くないことが起こり、逆に祝福の言葉で状況が好転するというもので、婚儀など祝儀の際に忌み言葉を使わぬよう注意を払うのも、こうした考えによることなのです。

祝詞には、こうした言霊に対する信仰が根底にあるため、一字一句に流麗で荘厳な言い回しを用いて、間違えることがないように慎重に奏上されます。

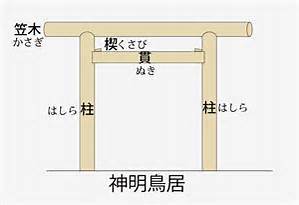

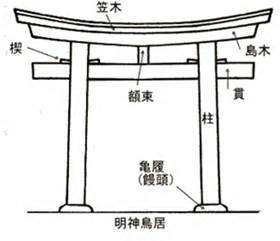

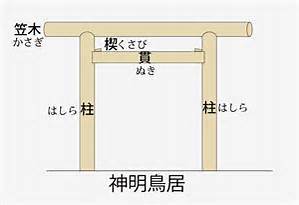

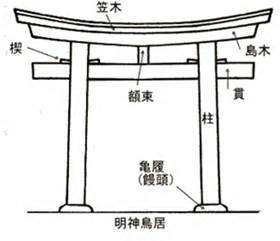

【鳥居】

鳥居とは、神社などにおいて神域と人間が住む俗界を区画するものであり、神域への入り口を示すもの。一種の「門」である。

考古学的起源についてははっきりしたことはわかっていません。木と木を縄で結んだものが鳥居の起源だと考えられています。

奈良時代(710年~794年)から神社建築の門の一種として扱われ、8世紀頃には現在の形が確立していた。

鳥居の種類は数多くの形がありますが、大別すると神明系と明神系があり明神系の方が、装飾性が強い特徴があります。

宗像大社

宗像大社

神明鳥居

神明鳥居

明神鳥居

明神鳥居

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

11/19 0 4149

11/20 0 4149

当大社の創始は我が国の形成期、神話の時代まで遡り、御鎮座の正確な年号までは定かではありません。8世紀に編纂されたわが国最古の歴史書である「古事記」「日本書紀」によれば、宗像大神(三女神)は天照大神と素戔嗚尊の誓約(うけい)の下誕生され、天照大神の神勅(神様のご命令)により、「海北道中(宗像より朝鮮半島に通じる海の道)」にご降臨されました。以来国家守護の神として沖津宮・中津宮・辺津宮の三宮にご鎮座されています。宗像大神鎮座の根幹となるのが、全国の神社で唯一ご祭神に下された神勅です。この神勅を当大社では三宮(沖・中・辺津宮)の拝殿に掲げております。

神主さんが儀式の時に神前に奏上する詞(ことば)を祝詞(のりと)と言いますが、祝詞にもいろいろな種類があることがわかりました。

祓詞(はらへのことば)、最要祓(さいようはらへ)、身滌大祓(みそぎのおおはらい)、神社拝詞(じんじゃはいし)、神棚拝詞(かみだなはいし)、祖霊拝詞(それいはいし)、鳥居之祓一(とりいのはらい)、鳥居之祓二など現存する最古のものは「延喜式」所収の27編と、藤原頼長の日記「台記」所収の中臣寿詞(なかとみのよごと)1編。があり儀式など改まった場面で、神を祭り、また、神に祈るときに神前で唱える古体の言葉です。

【祝詞】 出典:デジタル大辞泉

1 神に祈る言葉。のりと。

2 祝いの言葉。祝辞。

神社本庁が祝詞についてこの様に記しています。

祝詞とは、祭典に奉仕する神職が神様に奏上する言葉であり、その内容は神饌・幣帛(へいはく)を供えて、御神徳に対する称辞(たたえごと)を奏し、新たな恩頼(みたまのふゆ)を祈願するというのが一般的な形といえます。

その起源は古く、記紀神話にも天の岩屋の段で、天照大御神がお隠れになられた天の岩屋の前で天児屋命(あめのこやねのみこと)が「布詔戸言」(ふとのりとごと)を奏上したことが見られます。また『延喜式』(えんぎしき)巻八には現存する最古のものとして朝廷の祭儀に関わる二十七編の祝詞が収録されており、現在でも重視されています。

我が国は、「言霊(ことだま)の幸(さきわ)う国」とも称されるように、言霊に対する信仰が見られます。言葉には霊力が宿り、口に出されて述べることにより、この霊力が発揮されると考えられています。例えば忌み嫌われる言葉を話すと良くないことが起こり、逆に祝福の言葉で状況が好転するというもので、婚儀など祝儀の際に忌み言葉を使わぬよう注意を払うのも、こうした考えによることなのです。

祝詞には、こうした言霊に対する信仰が根底にあるため、一字一句に流麗で荘厳な言い回しを用いて、間違えることがないように慎重に奏上されます。

【鳥居】

鳥居とは、神社などにおいて神域と人間が住む俗界を区画するものであり、神域への入り口を示すもの。一種の「門」である。

考古学的起源についてははっきりしたことはわかっていません。木と木を縄で結んだものが鳥居の起源だと考えられています。

奈良時代(710年~794年)から神社建築の門の一種として扱われ、8世紀頃には現在の形が確立していた。

鳥居の種類は数多くの形がありますが、大別すると神明系と明神系があり明神系の方が、装飾性が強い特徴があります。

宗像大社

宗像大社 神明鳥居

神明鳥居 明神鳥居

明神鳥居

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

11/19 0 4149

11/20 0 4149

Posted by マー君 at

10:41

│Comments(0)

11月16日(水)はさわやか大学の11期生OB会の旅行がありました。行先は宗像大社と宮地嶽神社の日帰りのバス旅行です。2017年の世界文化遺産登録を目指す候補として、福岡県の古代遺跡「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」が選ばれ、来年2月1日までに政府が国連教育科学文化機関(ユネスコ)に推薦書を提出し、17年夏のユネスコ世界遺産委員会で審査を受けることになっているそうです。また宗像大社はそこに祀られている神様が日本神話に出てくる宗像三女神という事で、非常に興味がわき神様の事を勉強するいい機会になりました。

ただ残念なことは折角宗像大社に行っているのに4世紀後半から約500年にわたって執り行われた大和朝廷による国家祭祀(沖ノ島祭祀)の奉献品(8万点にも及ぶ)を展示している新宝館の見学がなかった事、すごく悔やまれてなりません。

宗像大社の門前

宗像大社の門前

●日本神話は

八世紀初めに書かれた「古事記」と「日本書紀」の記述がもとになっています。「国生み(くにうみ)」とよばれる国土創生譚ではイザナギとイザナミの男女の神が地上に降り立ち日本国土を形づくる多数の子を生みだしたとされる。「天孫降臨」はアマテラスの孫であるニニギが日本の国土を統治するため地上に降臨したという説話です。

●宗像大社は

沖ノ島の沖津宮(おきつみや)、大島の中津宮(なかつみや)、田島の辺津宮(へつみや)の三宮からなる神社で、朝鮮半島へ向かう海の道「海北道中」に軸線上に並び、島伝いの壮大な神社を形成しています。全国でおよそ6400社存在する宗像三女神を祀る神社の総本社です。

宗像大社の由緒

ここ宗像の地は、中国大陸や朝鮮半島に最も近く、外国との貿易や進んだ文化を受け入れる窓口として、重要な位置にありました。 日本最古の歴史書といわれる「日本書紀」には、「歴代天皇のまつりごとを助け、丁重な祭祀を受けられよ」との 神勅(しんちょく)(天照大神のお言葉)により、三女神がこの宗像の地に降りられ、おまつりされるようになったことが記されています。

宗像大社からまっすぐに海に向かって道がついています

宗像大社からまっすぐに海に向かって道がついています

●宗像三女神は

『日本書紀』によれば、素戔嗚尊(すさのおのみこと)が、姉の天照大神(あまてらすおおみかみ)に邪心がないことを示すために、それぞれが持っている剣と玉を交換し、誓約(うけい)(正しいか否か判断するための占い)をしたといわれています。 天照大神が素戔嗚尊の剣をとり、天真名井(あめのまない)にすすぎ、これをかみ砕いて口から息を吹きかけると、その息の中から三人の女神が誕生しました。これが宗像三女神です。三人の女神は、それぞれ田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神といい、田心姫神は海上に発生する霧を、湍津姫神は潮流の激しい様子を、市杵島姫神は神を祀る行為を表すといわれています。

●道主貴(みちぬしのむち)

日本書紀の一書には、アマテラスが三女神に「道」の中にあって「天孫」を助けよと命じ、三神は《道主貴(みちぬしのむち)》と命名されたことが記されています。「道」とは回路を示し《道主貴》とはその海路の神のことを言います。

道主貴(宗像三女神)以外には、伊勢神宮の大日靈貴(おおひるめのむち)(※天照大神)、出雲大社の大己貴(おおなむち)(※大国主命)のみですので、宗像三女神が皇室をはじめ、人々からいかに篤い崇敬を受けていたかがうかがえます。 また、ここ宗像の地は中国大陸や朝鮮半島に最も近く、外国との貿易や進んだ文化を受け入れる窓口として、重要な位置にあり、「古事記」「日本書紀」によれば、三女神は天照大神と素戔嗚尊の誓約のもとに誕生し、天照大神の神勅によって、この大陸との交通の要路にあたる「海北道中(かいほくどうちゅう)」(宗像より朝鮮半島に向かう古代海路)に降臨されました。 当大社には二千数百年前に交通安全のためにお供えされた、人形(ひとがた)、馬形、舟形といわれる石製の形代(かたしろ)(実物に代わるもの)が、現在国宝として保存されていますが、これは古代より、「道の神様」としての篤い信仰を集めていたことを表しています。

●「社」と「宮」について

「社」はもともと神の来臨する聖域を指し、「宮」はそこに設けられた祭りの時の仮屋の事を指していますが平安時代初期に定められた法律書「延喜式内社・延喜式」の神名帳によると「宮」がつくのは11のみで後のすべては「社」となっています。

皇大神宮(伊勢内宮)

豊受大神宮(伊勢下宮)

荒祭宮・あらまつりのみや(伊勢別宮)

瀧原宮・たきはらのみや(伊勢別宮)

伊佐奈岐宮・いざなぎのみや(伊勢別宮)

月読宮・つきよみのみや(伊勢別宮)

高宮・たかのみや(伊勢別宮)

---------------

鹿島神宮(陸奥・茨城県)

香取神宮(下総・千葉県)

八幡大菩薩 筥崎宮(筑前・福岡県)

八幡大菩薩宇佐宮(豊前・大分県)

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

ただ残念なことは折角宗像大社に行っているのに4世紀後半から約500年にわたって執り行われた大和朝廷による国家祭祀(沖ノ島祭祀)の奉献品(8万点にも及ぶ)を展示している新宝館の見学がなかった事、すごく悔やまれてなりません。

宗像大社の門前

宗像大社の門前

●日本神話は

八世紀初めに書かれた「古事記」と「日本書紀」の記述がもとになっています。「国生み(くにうみ)」とよばれる国土創生譚ではイザナギとイザナミの男女の神が地上に降り立ち日本国土を形づくる多数の子を生みだしたとされる。「天孫降臨」はアマテラスの孫であるニニギが日本の国土を統治するため地上に降臨したという説話です。

●宗像大社は

沖ノ島の沖津宮(おきつみや)、大島の中津宮(なかつみや)、田島の辺津宮(へつみや)の三宮からなる神社で、朝鮮半島へ向かう海の道「海北道中」に軸線上に並び、島伝いの壮大な神社を形成しています。全国でおよそ6400社存在する宗像三女神を祀る神社の総本社です。

宗像大社の由緒

ここ宗像の地は、中国大陸や朝鮮半島に最も近く、外国との貿易や進んだ文化を受け入れる窓口として、重要な位置にありました。 日本最古の歴史書といわれる「日本書紀」には、「歴代天皇のまつりごとを助け、丁重な祭祀を受けられよ」との 神勅(しんちょく)(天照大神のお言葉)により、三女神がこの宗像の地に降りられ、おまつりされるようになったことが記されています。

宗像大社からまっすぐに海に向かって道がついています

宗像大社からまっすぐに海に向かって道がついています●宗像三女神は

『日本書紀』によれば、素戔嗚尊(すさのおのみこと)が、姉の天照大神(あまてらすおおみかみ)に邪心がないことを示すために、それぞれが持っている剣と玉を交換し、誓約(うけい)(正しいか否か判断するための占い)をしたといわれています。 天照大神が素戔嗚尊の剣をとり、天真名井(あめのまない)にすすぎ、これをかみ砕いて口から息を吹きかけると、その息の中から三人の女神が誕生しました。これが宗像三女神です。三人の女神は、それぞれ田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神といい、田心姫神は海上に発生する霧を、湍津姫神は潮流の激しい様子を、市杵島姫神は神を祀る行為を表すといわれています。

●道主貴(みちぬしのむち)

日本書紀の一書には、アマテラスが三女神に「道」の中にあって「天孫」を助けよと命じ、三神は《道主貴(みちぬしのむち)》と命名されたことが記されています。「道」とは回路を示し《道主貴》とはその海路の神のことを言います。

道主貴(宗像三女神)以外には、伊勢神宮の大日靈貴(おおひるめのむち)(※天照大神)、出雲大社の大己貴(おおなむち)(※大国主命)のみですので、宗像三女神が皇室をはじめ、人々からいかに篤い崇敬を受けていたかがうかがえます。 また、ここ宗像の地は中国大陸や朝鮮半島に最も近く、外国との貿易や進んだ文化を受け入れる窓口として、重要な位置にあり、「古事記」「日本書紀」によれば、三女神は天照大神と素戔嗚尊の誓約のもとに誕生し、天照大神の神勅によって、この大陸との交通の要路にあたる「海北道中(かいほくどうちゅう)」(宗像より朝鮮半島に向かう古代海路)に降臨されました。 当大社には二千数百年前に交通安全のためにお供えされた、人形(ひとがた)、馬形、舟形といわれる石製の形代(かたしろ)(実物に代わるもの)が、現在国宝として保存されていますが、これは古代より、「道の神様」としての篤い信仰を集めていたことを表しています。

●「社」と「宮」について

「社」はもともと神の来臨する聖域を指し、「宮」はそこに設けられた祭りの時の仮屋の事を指していますが平安時代初期に定められた法律書「延喜式内社・延喜式」の神名帳によると「宮」がつくのは11のみで後のすべては「社」となっています。

皇大神宮(伊勢内宮)

豊受大神宮(伊勢下宮)

荒祭宮・あらまつりのみや(伊勢別宮)

瀧原宮・たきはらのみや(伊勢別宮)

伊佐奈岐宮・いざなぎのみや(伊勢別宮)

月読宮・つきよみのみや(伊勢別宮)

高宮・たかのみや(伊勢別宮)

---------------

鹿島神宮(陸奥・茨城県)

香取神宮(下総・千葉県)

八幡大菩薩 筥崎宮(筑前・福岡県)

八幡大菩薩宇佐宮(豊前・大分県)

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

Posted by マー君 at

12:11

│Comments(0)

先日の11/9・水曜日に八代市の図書館で図書館講座がありました。題名は「運慶にまなぶ日暮らし」で講師は小山一廣さんです。話を聞くまで何の話なのか全く見当がつきませんでしたが、話を聞きこうして話のおさらいをしてみると何とか理解することができます。

「運慶にまなぶ日暮らし」のお話は①奈良炎上(1180)の頃の時代の空気、②東大寺南大門の金剛力士像はなぜ阿吽が逆なのか、③多忙な運慶、力士像を刻む、④水上勉氏の「一日暮らし」、⑤男たちのその後の順で話をされましたが運慶の「日暮らし」と水上勉の「一日暮らし」とが結局は結びつくような話です。「日暮らし」という言葉に意味があり、「日暮らし」は普通は一日を暮らす意で、 一日中。終日。朝から晩まで。の事なのですが、水上勉(著)の『一日暮らし』は心筋梗塞で倒れ、死の淵をさまよった著者が辿りついた江戸時代の禅僧、正受老人の教えを著わしたもの。「一日だけよく生きる」と考えれば、人間はどれほど重荷から解放されることか。「一日だけ」と思えばどんな苦難にも耐えられるだろうし、楽しいといって溺れてもいられない。まして、命やモノにしがみつくのは愚かなことだ。命はあしたで終わりかもしれないのだ。モノがどれほどあっても、心の豊かさとは関係ない。この思想の根源は、中国の禅僧、天祖慧能(えのう)の「本来無一物」にある。慧能の行跡と、大きな影響を受けた日本の高僧たちの営為を探り、現代人の生き方に警鐘を鳴らす貴重な一書。・・と紀伊国屋書店が本の内容説明をしています。

運慶は金剛力士像を創るにあたって、16人の小仏師と多くの番匠を伴い仁王像を作成しますが「部分こそ全体である」と弟子たちが受け持っている仁王像の一部分の仕事の大切さを説き、運慶が全体をプロデュースして建仁3年(1203)7月24日、金剛力士像をつくりはじめ10月3日には力士像の開眼供養を終えています。この運慶の考え方と水上勉の著書「一日暮らし」の心境を小山一廣さんは繋げていかれたのだと思います。

水上勉(著)の『一日暮らし』

「たった一日でよい。あすも、あさっても生きたいと思うから、この世がめんどうになる。今日一日を何とか、人に厄介をかけず、健康ですごせたらと、そればかりの工夫なら、あてがはずれても一日のことだから、雨でも嵐でも、まあ辛抱できるというものだろう」(「一日暮らし」書き出しより)

道鏡 慧端(どうきょう えたん・1642年 - 1721年)江戸時代の臨済宗の僧侶で正受老人の名で知られている人の名言に、

一大事と申すは、今日ただ今の心なり

吾れ世の人と云ふに,

一日暮らしといふを工夫せしより,

精神すこやかにして,又養生の要を得たり.

如何ほどの苦しみにても,一日と思へば堪へ易し.

楽しみも亦(また),一日と思へば耽(ふけ)ることあるまじ.

一日一日と思へば,退屈はあるまじ.

一日一日をつとむれば,百年千年もつとめやすし.

一大事と申すは,今日只今の心なり.

--- 正受老人集

「今日すべき事を翌日に持ち越さず、今日する事は今日きちんとやり、そして今日は自分ながら一生懸命やったな。と言う満足感を得られるような暮らしを心掛けたいものだ。今日の事は今日始末せよ。」とおっしゃっていますが、運慶や水上勉の「日暮らし」の言葉の意味も同じような意味合いのものだと思います。

光圓寺の梵鐘

光圓寺の梵鐘

そして講師の小山一廣さんって今までの講座では聞いた事がなかったのですが、図書館の説明では光圓寺住職とのことでした。光圓寺は八代の通町にあり、このお寺が所有する鐘が熊本の歴史や文化に大きな影響を与えた細川三斎(=忠興)ゆかりの品で、県の重要文化財になっています。

若い時織田信長に仕えた忠興は、15歳で信長の雑賀一揆討伐(さいかいっきとうばつ)に参戦し、一番乗りの手柄をあげて信長に褒められました。翌年、信長の命により、明智光秀の娘玉子(たまこ【=ガラシャ】)と結婚。光秀が起こした本能寺の変のとき、忠興は20歳でした。

梵鐘に彫られた銘文(めいぶん)によれば、忠興は信長を供養する寺(泰厳寺【たいがんじ】)を建て、信長の33回忌にあたる慶長19年(1614)、この梵鐘を造らせ、小倉にあった泰厳寺に寄進しました。寛永9年(1632)、忠興は八代城に入り、泰厳寺も八代城下へ移されました。

明治維新後、現在の八代市立第一中学校のところにあった泰厳寺は廃寺となり、梵鐘は忠興にゆかりのある光圓寺に引き取られました。表面に慶長19年(1614)、宝暦7年(1757)、明治24年(1891)の銘文があり、信長と細川家との深い絆を後世に伝えるため、多くの人が尽力してきたことがわかります。【文化財さんぽ⑬より】

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

※11/11 本日10;12震度4の地震がありました。11月に入って起きている地震は昨日までは震度2以下のものばかりです。突然震度4今後要注意!

「運慶にまなぶ日暮らし」のお話は①奈良炎上(1180)の頃の時代の空気、②東大寺南大門の金剛力士像はなぜ阿吽が逆なのか、③多忙な運慶、力士像を刻む、④水上勉氏の「一日暮らし」、⑤男たちのその後の順で話をされましたが運慶の「日暮らし」と水上勉の「一日暮らし」とが結局は結びつくような話です。「日暮らし」という言葉に意味があり、「日暮らし」は普通は一日を暮らす意で、 一日中。終日。朝から晩まで。の事なのですが、水上勉(著)の『一日暮らし』は心筋梗塞で倒れ、死の淵をさまよった著者が辿りついた江戸時代の禅僧、正受老人の教えを著わしたもの。「一日だけよく生きる」と考えれば、人間はどれほど重荷から解放されることか。「一日だけ」と思えばどんな苦難にも耐えられるだろうし、楽しいといって溺れてもいられない。まして、命やモノにしがみつくのは愚かなことだ。命はあしたで終わりかもしれないのだ。モノがどれほどあっても、心の豊かさとは関係ない。この思想の根源は、中国の禅僧、天祖慧能(えのう)の「本来無一物」にある。慧能の行跡と、大きな影響を受けた日本の高僧たちの営為を探り、現代人の生き方に警鐘を鳴らす貴重な一書。・・と紀伊国屋書店が本の内容説明をしています。

運慶は金剛力士像を創るにあたって、16人の小仏師と多くの番匠を伴い仁王像を作成しますが「部分こそ全体である」と弟子たちが受け持っている仁王像の一部分の仕事の大切さを説き、運慶が全体をプロデュースして建仁3年(1203)7月24日、金剛力士像をつくりはじめ10月3日には力士像の開眼供養を終えています。この運慶の考え方と水上勉の著書「一日暮らし」の心境を小山一廣さんは繋げていかれたのだと思います。

水上勉(著)の『一日暮らし』

「たった一日でよい。あすも、あさっても生きたいと思うから、この世がめんどうになる。今日一日を何とか、人に厄介をかけず、健康ですごせたらと、そればかりの工夫なら、あてがはずれても一日のことだから、雨でも嵐でも、まあ辛抱できるというものだろう」(「一日暮らし」書き出しより)

道鏡 慧端(どうきょう えたん・1642年 - 1721年)江戸時代の臨済宗の僧侶で正受老人の名で知られている人の名言に、

一大事と申すは、今日ただ今の心なり

吾れ世の人と云ふに,

一日暮らしといふを工夫せしより,

精神すこやかにして,又養生の要を得たり.

如何ほどの苦しみにても,一日と思へば堪へ易し.

楽しみも亦(また),一日と思へば耽(ふけ)ることあるまじ.

一日一日と思へば,退屈はあるまじ.

一日一日をつとむれば,百年千年もつとめやすし.

一大事と申すは,今日只今の心なり.

--- 正受老人集

「今日すべき事を翌日に持ち越さず、今日する事は今日きちんとやり、そして今日は自分ながら一生懸命やったな。と言う満足感を得られるような暮らしを心掛けたいものだ。今日の事は今日始末せよ。」とおっしゃっていますが、運慶や水上勉の「日暮らし」の言葉の意味も同じような意味合いのものだと思います。

光圓寺の梵鐘

光圓寺の梵鐘そして講師の小山一廣さんって今までの講座では聞いた事がなかったのですが、図書館の説明では光圓寺住職とのことでした。光圓寺は八代の通町にあり、このお寺が所有する鐘が熊本の歴史や文化に大きな影響を与えた細川三斎(=忠興)ゆかりの品で、県の重要文化財になっています。

若い時織田信長に仕えた忠興は、15歳で信長の雑賀一揆討伐(さいかいっきとうばつ)に参戦し、一番乗りの手柄をあげて信長に褒められました。翌年、信長の命により、明智光秀の娘玉子(たまこ【=ガラシャ】)と結婚。光秀が起こした本能寺の変のとき、忠興は20歳でした。

梵鐘に彫られた銘文(めいぶん)によれば、忠興は信長を供養する寺(泰厳寺【たいがんじ】)を建て、信長の33回忌にあたる慶長19年(1614)、この梵鐘を造らせ、小倉にあった泰厳寺に寄進しました。寛永9年(1632)、忠興は八代城に入り、泰厳寺も八代城下へ移されました。

明治維新後、現在の八代市立第一中学校のところにあった泰厳寺は廃寺となり、梵鐘は忠興にゆかりのある光圓寺に引き取られました。表面に慶長19年(1614)、宝暦7年(1757)、明治24年(1891)の銘文があり、信長と細川家との深い絆を後世に伝えるため、多くの人が尽力してきたことがわかります。【文化財さんぽ⑬より】

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

※11/11 本日10;12震度4の地震がありました。11月に入って起きている地震は昨日までは震度2以下のものばかりです。突然震度4今後要注意!

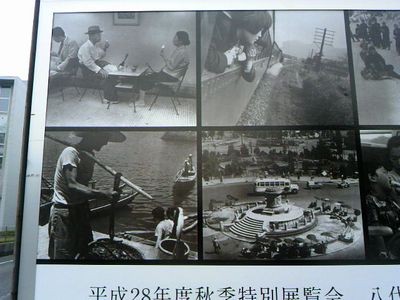

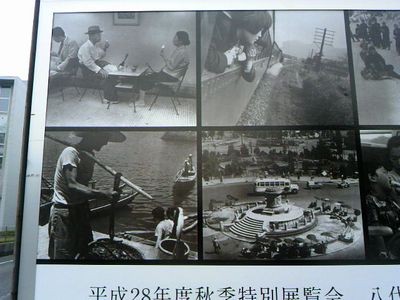

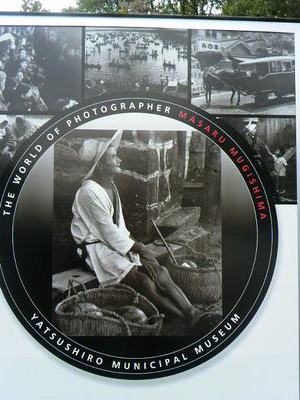

今八代市立博物館では「写真家・麦島勝の世界」という写真の展示会を開催しています。写真好きのアマチュアカメラマンが趣味で撮り続けた時代、時代のふつうの生活の写真です。でも博物館で彼の撮った写真を眺めていると何とも言えないほどの懐かしさを感じます。10月29日に地元の作家前山光則さんが「麦島勝ワールドと団塊の世代」というテーマで麦島さんの生き方と撮られた写真について、2013年に麦島勝(写真)前山光則(文)で昭和の貌 《「あの頃」を撮る》という本を出版され、麦島さんとの関わりを含めて、撮られた写真を団塊の世代の目で、面白おかしくそして懐かしく話をされました。

また昨日11月5日には、学芸員の石原浩(専攻・美術史)さんが「麦島写真はナゼ人の心を魅了するのか」というテーマで話をされました。山村や漁村、街に暮らす人々の当たり前の姿を撮り続けて70年、戦後の世相や日常の地域の様子が写真の1枚1枚から窺い知ることができます。

麦島勝さんから八代市に寄贈された写真は4000点に及ぶとの事。今回はその中から160点ほどを選び展示したとの事です。そしてその写真の1枚1枚にわかり易い題名がついています≪レールが夢を運んでくれる≫、≪街はハイカラ≫、≪川とともに暮らす≫、≪大地に生きる≫、≪賑わう湯のまち≫、≪干拓地は新天地≫、≪さよなら昭和≫、≪天草ー海からの恵み≫、≪観光の花開く≫、≪祈り・感謝・歓喜≫、≪どこも子供でいっぱいだった≫、≪ある家族のヒストリー≫、≪ススキ遊び≫写真とつけられた題名がピシャリ。微笑ましさや頑張ろうと言う様な前向きに見える写真が多く感じます。何故か苦しみや辛さ、憎しみなど暗さを感じる写真は1枚もありません。戦後70年と言えば、食糧難や生活苦、台風の被害や水害や火事、地震など災害はいくつもありましたがその様な写真は展示されていません。麦島勝さんが敢えてそういう景色を嫌って取らなかったのかも知れません。・・機会があればうかがってみようと思います。

麦島さんは昭和2年(1927)生まれ、現在89歳で今も元気に活動されています。写真を撮り続けることで平成27年1月、熊本県知事より「くまもと県民文化賞」、8月には八代市長より「八代市新市誕生10周年特別表彰」、11月には文部科学大臣より「地域文化功労者表彰」など今までにいろいろな賞を戴いておられます。

一つの事をやり続けることってなんて素晴らしいことだと写真展を見て感じました。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

また昨日11月5日には、学芸員の石原浩(専攻・美術史)さんが「麦島写真はナゼ人の心を魅了するのか」というテーマで話をされました。山村や漁村、街に暮らす人々の当たり前の姿を撮り続けて70年、戦後の世相や日常の地域の様子が写真の1枚1枚から窺い知ることができます。

麦島勝さんから八代市に寄贈された写真は4000点に及ぶとの事。今回はその中から160点ほどを選び展示したとの事です。そしてその写真の1枚1枚にわかり易い題名がついています≪レールが夢を運んでくれる≫、≪街はハイカラ≫、≪川とともに暮らす≫、≪大地に生きる≫、≪賑わう湯のまち≫、≪干拓地は新天地≫、≪さよなら昭和≫、≪天草ー海からの恵み≫、≪観光の花開く≫、≪祈り・感謝・歓喜≫、≪どこも子供でいっぱいだった≫、≪ある家族のヒストリー≫、≪ススキ遊び≫写真とつけられた題名がピシャリ。微笑ましさや頑張ろうと言う様な前向きに見える写真が多く感じます。何故か苦しみや辛さ、憎しみなど暗さを感じる写真は1枚もありません。戦後70年と言えば、食糧難や生活苦、台風の被害や水害や火事、地震など災害はいくつもありましたがその様な写真は展示されていません。麦島勝さんが敢えてそういう景色を嫌って取らなかったのかも知れません。・・機会があればうかがってみようと思います。

麦島さんは昭和2年(1927)生まれ、現在89歳で今も元気に活動されています。写真を撮り続けることで平成27年1月、熊本県知事より「くまもと県民文化賞」、8月には八代市長より「八代市新市誕生10周年特別表彰」、11月には文部科学大臣より「地域文化功労者表彰」など今までにいろいろな賞を戴いておられます。

一つの事をやり続けることってなんて素晴らしいことだと写真展を見て感じました。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

八代市博物館

八代市博物館毎年古文書講座の受講については熊本県主催のものと八代の博物館が行うものがあります。28年度の古文書講座は4月の熊本地震によって、熊本県博物館ネットワークセンターの建物に影響があり熊本県主催の講座は今年は中止になりました。八代の博物館の方は10月~12月の期間中に6回の講座が開催されることになりました。担当は歴史専攻の林千尋さんがおこないます。今回は熊本地震が起きて教材選びは地震関係のものをという事で、寛永4年10月4日におきた寛永地震の報告書をもとに、古文書解読をすることになりました。使用辞書は児玉幸多編くずし字解読辞典・東京堂出版をつかいます。

宝永地震は南海トラフ巨大地震の一つと考えられていますが、有史以来11回の記録が残されています。南海トラフ全域をほぼ同時に断層破壊した地震は規模が大きく、宝永地震は他の地震よりもひとまわり大きいM8.6と推定されています。

684年 白鳳地震 土佐沖・紀伊水道沖・熊野灘・遠州灘・駿河トラフ

887年 仁和地震 土佐沖・紀伊水道沖・熊野灘・遠州灘・駿河トラフ

1096年 永長地震 熊野灘・遠州灘・駿河トラフ

1099年 康和地震 土佐沖・紀伊水道沖

1361年 康安地震 土佐沖・紀伊水道沖・熊野灘・遠州灘・駿河トラフ

1498年 明応地震 土佐沖・紀伊水道沖・熊野灘・遠州灘・駿河トラフ

1605年 慶長地震 土佐沖・紀伊水道沖・熊野灘・遠州灘

1707年 宝永地震 土佐沖・紀伊水道沖・熊野灘・遠州灘・駿河トラフ M8.6

1854年 安政地震 土佐沖・紀伊水道沖・熊野灘・遠州灘・駿河トラフ M8.4

1944年 昭和東南海地震 熊野灘・遠州灘 M7.9

1946年 昭和南海地震 土佐沖・紀伊水道沖 M8.0

南海トラフ(なんかいトラフ)は、四国の南の海底にある水深4,000m級の深い溝(トラフ)のこと。非常に活発で大規模な地震発生帯である。南海トラフ北端部の駿河湾内に位置する右図黄線の部分は駿河トラフとも呼称される。Wikipediaより

南海トラフの位置(赤線)

南海トラフ地震は海溝型地震で陸側のプレート(岩板)の下に海側のプレートが沈み込む境界で発生する地震。一般に内陸の活断層で起きる直下型地震より、発生間隔が短く、規模も大きい地震です。今回の教材は松井家に残る数多くの古文書の中から全国的にも被害が多かった宝永地震について、八代の城内の様子や領内の様子が細かく書き留められています。古文書からは大きな地震にも関わらず、八代の領内の被害はそれほどでもなかった事がうかがえます。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/30 74 4068

10/1 2 4070

10/2 2 4072

10/3 2 4074

10/4 1 4075

10/5 2 4077

10/6 1 4078

10/7 0 4078

10/8 0 4078 ◎阿蘇山噴火

10/9 1 4079

10/10 2 4081 ※

10/11 1 4082 ※

10/12 5 4087 ※

10/13 0 4087

10/14 0 4087

10/15 10 4097 ※

10/16 2 4099

10/17 2 4101

10/18 2 4103

10/19 0 4103

10/20 0 4103

10/21 1 4104

10/22 2 4106

10/23 2 4108

10/24 2 4110

10/25 3 4113

10/26 5 4118

10/27 1 4119

10/28 1 4120

10/29 1 4121

10/30 2 4123

10/31 0 4123

※のついた日に震度3の地震が1回起きています。阿蘇山噴火と何らかの関係があるように思いますが地下で起きていることは誰にもわからないようです。