初めて見かける光景です。

食事処で持ち帰りそばを販売しています。

いつから始めたのでしょうか?

1年に1度しか見られない光景です。

「日本文化いろは辞典」より

●大晦日

1年の最後の日を「大晦日〔おおみそか〕」または「大晦〔おおつごもり〕」とも呼びます。「晦日〔みそか〕」とは毎月の末日のことです。一方「晦〔つごもり〕」とは、"月が隠れる日"すなわち「月隠〔つきごもり〕」が訛ったもので、どちらも毎月の末日を指します。"1年の最後の特別な末日"を表すため、末日を表す2つの言葉のそれぞれ「大」を付けて「大晦日」「大晦」と言います。

★12月31日「大晦日」には1年の間に受けた罪や穢れ〔けがれ〕を祓うために、大祓い〔おおはらい〕が宮中や全国の神社で執り行われます。仏教色が強い夏のお盆に対して、正月の行事の1つである大晦日は新しい年の穀物に実りをもたらし、私たちに命(年)を与えてくださる歳神様を祀る意味を強く感じます。

昔、1日は夜から始まり朝に続くと考えられていたため、大晦日は既に新しい年の始まりでした。そのため、この日に縁起物であるお頭〔かしら〕付の魚を用いた正式な食事やお雑煮などを家族揃って食べるなどします。これを「年越し」「年取り」といいます。年越しの夜は除夜〔じょや〕ともいいます。かつて、除夜は歳神様を迎えるため一晩中起きている習わしがあり、この夜に早く寝ると白髪になる、シワが寄るなどの俗信がありました。

★大晦日の行事は古く、平安時代頃から行われていたようです。本来大晦日は歳神様を祀るための準備が行われる日でしたが、仏教の浸透とともに、除夜の鐘をつく習慣も生まれました。

大晦日の風物詩である年越し蕎麦〔としこしそば〕は江戸時代頃から食べられるようになりました。金箔職人が飛び散った金箔を集めるのに蕎麦粉を使ったことから、年越し蕎麦を残すと翌年金運に恵まれないと言われています。

また、江戸時代の町人は大晦日になると借金の返済に追われていました。これは、年内に借金を返済し、新しい気持ちで新年を迎えたいという人が多かったからです。現代でもそれにならってか、決算を3月ではなく12月にする企業が多いようです。

来年はいい年になりますように。

明日は大晦日。

早いものである。

今年1年何をしたのでしょうか?

年の初めにはああしたい、こうしたい、と思うことはいっぱいあるが・・。

これと言ってまとまりのあることや、やり切ったと思うものがない。

無駄に年をとっている様に思う。

思うことが多すぎるのかな?

鐘の音を聞くだけでは煩悩は拭い切れないのかな?

昨日の【春秋】にこんな話がありました。

恥ずかしながら、日頃の行いに自信はない。その報いだろう。今年も四苦八苦の1年だった。筆者を含め、そんな人はどこの寺に出掛けるか。そろそろ大みそかのことが気になる頃だ

▼除夜の鐘。人間の煩悩は108ある。故にその数だけ鐘を突いて心の乱れを払う営み-と伝えられる。現代ではこんな解釈もある。四苦(4×9=36)と八苦(8×9=72)を足せば108。ちょっと出来過ぎた話だが

▼世界的な企業の会長だった、この人も煩悩にとりつかれたのか。こちらは途方もない数字だ。2011年以降の報酬額を約90億円少なく装った上、私的な損失約18億円を会社の負担で処理させた、とされる。ざっと合わせて108億円に上る

▼彼の逮捕は3度に及び、クリスマスに続いて年越しも拘置所で迎える境遇のよう。長期の身柄拘束を伴う「日本型人質司法」に海外から批判の声も上がっている。しかし、外国要人だからといって特別扱いはできまい

▼検察にも煩悩はあろう。「大物狙い」に固執して過去には捜査を誤った例もある。まさかとは思うが、そこが問われていることもお忘れなく。今回の事件が「巨悪」であるなら、それをしっかりと立証する責務がある

▼全国各地でゴーン、ゴーンと鳴り響く除夜の鐘。その音は例年にも増して人の欲を戒める「警鐘」にも聞こえよう。来年こそ、こつこつとまじめに暮らす人々に福が来ますように-。

=2018/12/29付 西日本新聞朝刊=

以下Wikipediaより

●煩悩を要約すれば、自己を中心に据えて思考したときに起きる数々の心の働きである。他者や社会全体を思考の中心に据えれば煩悩は菩提(ぼだい=悟り)となる。

●煩悩の数について・・

煩悩の根本に三毒がある。人生においてどのような局面がどのような煩悩となるかをよく知る(遍知)ため、後代にそれを細かく分析し修習の助けとしたものであり、「数」を突き詰めれば無限にあると考えられる。このため、「稠林」(森林のように数多の煩悩)とも表される。

俗に煩悩は108あり、除夜の鐘を108回衝くのは108の煩悩を滅するためと言われるが、実際には時代・部派・教派・宗派により数はまちまちである。小は3にはじまり、通俗的には108、大は(約)84,000といわれる。

今日の寒さは特別。

毛糸の手袋をはめて散歩していても手先がじんじんして指先が痛い。

今日は新しくできた隣町の住宅を歩いてみた。

気になる門松や注連飾りを玄関に飾っているおうちは全く見当たらない。

時代が変わったのかな。

何か寂しさを感じる。

我が家も何年か前から注連飾りはしていない。

家内曰く「その代わり毎年玄関に正月用の苔玉を置いているでしょう。」

やはり年神様には来てもらいたいらしい。

以下、日本の行事・暦より

正月は家に年神様をお迎えする行事。年末に煤払い(すすはらい)をしたり、正月に門松やしめ飾りを飾るのは、いずれも年神様をお迎えするための準備です。

日本では、古くから季節の節目に先祖を奉り、五穀豊穣を祈る習慣がありました。特に新しい年を迎える正月は、盛大に行われてきたようです。

現在のように、しめ飾りや鏡餅などを飾るようになったのは、江戸時代に入ってからのようです。

元旦には、宮中や全国の神社で歳旦祭(さいたんさい)がおこなわれます。

●年神様(としがみさま)

新年の神様。 「正月様」「歳徳神(としとくじん」ともいいます。

年の始めに、その年の作物が豊かに実るよう、家族みんなに幸せをもたらすために、高い山から降臨してくると考えられていました。

また、昔亡くなった人の魂は山の神になり、正月に年神様となって、子孫の繁栄を見守ってくれるのだとも考えていました。

つまり、年神様は祖先の神様でもあり、農耕の神様でもあるわけです。

年神様は、正月の間、それぞれの家に滞在されます。

神社と同じように、玄関に注連縄(しめなわ)を飾るのは、そこが、神様がいらっしゃるのにふさわしい神聖な場所であるということ。大掃除もそのためのものです。きれいにしましょうね。

●歳旦祭(さいたんさい)

一年の始めに、新しい年・月・日を寿ぎ、年神様に感謝するし、天下泰平、国民豊楽を祈願する厳粛な神事。

官公庁の御用納めの日、日本列島に強烈寒波が襲来した。

めったに雪など見ない八代でも先ほど朝の散歩に出かけるとパラパラと雪が舞い降りてきた。それで散歩は中止。

天気予報は・・

強い冬型の気圧配置の影響で、きょうは日本海側の地域では雪が降り、北日本日本海側と北陸では大雪となるでしょう。大雪やふぶきによる交通障害、高波に警戒してください。また、西~東日本の山地でも大雪となるおそれがあり、近畿や東海の平地でも積雪となるおそれがあります。一方、太平洋側の地域では晴れる所が多くなるでしょう。気温は全国的に平年より低くなる予想となっています。

都道府県概況でも・・

【熊本県】は

28日の熊本県は、冬型の気圧配置となり、はじめ晴れる所もありますが、概ね曇りで雪が降る所があるでしょう。

29日の熊本県は、冬型の気圧配置となり、はじめ曇りで雪か雨が降る所がありますが、概ね晴れとなるでしょう。

※これから故郷に向けての帰省が始まります。

突然の寒波襲来で大変でしょうがどうぞ気を付けて事故の無いようお帰り下さい。

めったに雪など見ない八代でも先ほど朝の散歩に出かけるとパラパラと雪が舞い降りてきた。それで散歩は中止。

天気予報は・・

強い冬型の気圧配置の影響で、きょうは日本海側の地域では雪が降り、北日本日本海側と北陸では大雪となるでしょう。大雪やふぶきによる交通障害、高波に警戒してください。また、西~東日本の山地でも大雪となるおそれがあり、近畿や東海の平地でも積雪となるおそれがあります。一方、太平洋側の地域では晴れる所が多くなるでしょう。気温は全国的に平年より低くなる予想となっています。

都道府県概況でも・・

【熊本県】は

28日の熊本県は、冬型の気圧配置となり、はじめ晴れる所もありますが、概ね曇りで雪が降る所があるでしょう。

29日の熊本県は、冬型の気圧配置となり、はじめ曇りで雪か雨が降る所がありますが、概ね晴れとなるでしょう。

※これから故郷に向けての帰省が始まります。

突然の寒波襲来で大変でしょうがどうぞ気を付けて事故の無いようお帰り下さい。

後5日で元日。

新しい年の迎え方がここ数年の間でグーンと変わったことに気付かされます。

以前は正月の準備に門松や注連飾りをして正月を迎えましたが、これらの風習が消えつつあることに気付きませんか?

今朝の散歩で門松を見かけたのは花屋さん1軒だけ。

住宅展示場が準備中。

40分ほどの散歩で門松に気付いたのは2軒だけ。

注連飾りは1軒だけ。

正月の迎え方が変わってきたのでしょうね。

●門松

新年を祝って、家の門口に飾ります。

元々は新年を迎える際に年神様が降りて来る時の目印として木を立てたのが始まりといわれています。

松が飾られるようになったのは平安時代からで、それまでは杉や椿、榊などが使われていたそうです。常緑の松は冬でも枯れることがなく生命力の象徴とされるとともに、神が宿る木と考えられていたため、めでたい木とされたのでしょう。鎌倉時代には竹も一緒に飾られるようになりました。

門前の左右一対並べるのが一般的。 玄関に向かって左の門松を雄松(おまつ)、右の方を雌松(めまつ)と呼びます。

本来、門松用の松は「松迎え」といって、家ごとに山へ採りに行っていました。

通常、12月13~28日か30日に飾ります。

29日は「苦立て」、31日は「一夜飾り」といって嫌います。 飾る期間は松の内までですが、地域によってまちまちです。

●しめ飾り

門松と同様、正月に年神様を迎える準備として玄関口や家の神棚に飾ります。

元々は、神社にしめ縄を張るのと同じく、自分の家が年神様を迎えるのにふさわしい神聖な場所であることを示すために、家の中にしめ縄を張ったのが始まりだといわれています。

しめ飾りは、しめ縄に裏白(うらじろ)、ゆずり葉、橙(だいだい)などをあしらって作ります。常緑の葉である裏白は「長寿」を、ユズリハは新芽が出てから古い葉が落ちることから「家系を絶やさない」という願いが込められているそうです。橙は「家が代々(だいだい)栄える」として、縁起物として使われています。

飾る時期は門松と同じです。

クリスマスの後にこんなおまけがあるのをご存知ですか?

それはボクシング・デーです。

説明にもありますがスポーツンのボクシングとは全く関係ありません。

キリスト教の国でもない日本に商業主義が拍車をかけて外国の文化を受け入れました。

何でも受け入れる日本、何故、クリスマス後のこの文化は受け入れなかったのでしょうか?

自分達が楽しむだけではなく、恵まれない人達への思いやりこそ受け入れる文化のように思うのですが。

ボクシング・デー(英語: Boxing Day)は、イギリス・オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・ケニア・南アフリカ共和国・香港・トリニダード・トバゴ・ナミビア・ベリーズなどの英連邦でよく見られる、キリスト教に由来した休日。日付は12月26日。アイルランド、ドイツ、北欧などでは、聖ステファノの日(英語では聖スティーヴンの日、イエス・キリストが神の子であると述べ伝えたために、ユダヤ教の教義に反するとして同じユダヤ人によって石打の刑に処された殉教者ステファノを偲ぶ)。

クリスマスの翌日で、元々は、教会が貧しい人たちのために寄付を募ったクリスマスプレゼントの箱(box)を開ける日であったことから"Boxing Day"と呼ばれる。スペルは同じだが、スポーツのボクシングの意味ではない。

クリスマスも仕事をしなければならなかったバトラーはじめ、使用人たちに翌日、家族と過ごさせるための休日で、この日は一家の者たちは使用人に頼らず自分で全ての家事をしなければならない。また当日、主人が箱に贈り物を入れて彼らに配った。他、クリスマスにクリスマス・カードやプレゼントを届けてくれた郵便配達員にも、ねぎらいの意を込めて26日(当日が日曜日の場合は27日)に箱入りのプレゼント(Christmas box)をする。また、バーゲンセールが行われる。

●バトラー(英語: butler)は、イギリスの上級使用人。執事とも訳される。

Wikipediaより

それはボクシング・デーです。

説明にもありますがスポーツンのボクシングとは全く関係ありません。

キリスト教の国でもない日本に商業主義が拍車をかけて外国の文化を受け入れました。

何でも受け入れる日本、何故、クリスマス後のこの文化は受け入れなかったのでしょうか?

自分達が楽しむだけではなく、恵まれない人達への思いやりこそ受け入れる文化のように思うのですが。

ボクシング・デー(英語: Boxing Day)は、イギリス・オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・ケニア・南アフリカ共和国・香港・トリニダード・トバゴ・ナミビア・ベリーズなどの英連邦でよく見られる、キリスト教に由来した休日。日付は12月26日。アイルランド、ドイツ、北欧などでは、聖ステファノの日(英語では聖スティーヴンの日、イエス・キリストが神の子であると述べ伝えたために、ユダヤ教の教義に反するとして同じユダヤ人によって石打の刑に処された殉教者ステファノを偲ぶ)。

クリスマスの翌日で、元々は、教会が貧しい人たちのために寄付を募ったクリスマスプレゼントの箱(box)を開ける日であったことから"Boxing Day"と呼ばれる。スペルは同じだが、スポーツのボクシングの意味ではない。

クリスマスも仕事をしなければならなかったバトラーはじめ、使用人たちに翌日、家族と過ごさせるための休日で、この日は一家の者たちは使用人に頼らず自分で全ての家事をしなければならない。また当日、主人が箱に贈り物を入れて彼らに配った。他、クリスマスにクリスマス・カードやプレゼントを届けてくれた郵便配達員にも、ねぎらいの意を込めて26日(当日が日曜日の場合は27日)に箱入りのプレゼント(Christmas box)をする。また、バーゲンセールが行われる。

●バトラー(英語: butler)は、イギリスの上級使用人。執事とも訳される。

Wikipediaより

今日も八代はいい天気です。

今日の【春秋】、おはなしは「おかあさん」。

最終的には手塚治虫の話になるんですが、今ちょうど生誕90周年の特別展が九州芸文館で行われているようです。

この方から多くの人が漫画を通じて、いろいろな事を学び楽しみ夢を貰ったと思います。

あと1ヶ月ほど特別展はあるようですので興味がある方は参加してみればいかがですか。

漢字よりひらがなの方がしっくりくる言葉がある。例えば「ふるさと」。柔らかな文字から、ぬくもりが伝わる。遠い故郷を思えば心に浮かぶ「おふくろ」「かあさん」もそうだろう

▼〈自分の母を語るとき、たいてい極(き)まり文句で讃(たた)え、最高の存在に見、赤の他人が読むと鼻持ちならない場合が多い〉。故手塚治虫さんが書き残した。〈そう読まれることを承知していながら〉と続く

▼〈やはりぼくは母を讃える。ぼくの人生を決定的にし、ぼくという人格をつくり、なによりもぼくを生んでくれた母は、偉大であり、誇るべき人であり、世の数億の女性とは別格の人なのである〉

▼医師を目指し医学校に入った手塚さんだが、漫画の夢を捨て切れなかった。悩む息子に母文子さんは「あんたのやりたいほうにおいきなさい」。心が決まった

▼その一言がなければ、「マンガの神様」は生まれず、鉄腕アトムやジャングル大帝は読めなかった。手塚さんに影響を受けた後輩たちが育ててきた日本の漫画やアニメが今の隆盛を迎えることもなかったかもしれない。やはり、決定的で、別格なお母さんと言えよう

▼年末年始、ふるさとに戻り、久しぶりにかあさんの顔を見る人もいよう。「最高の存在」は大げさでも、胸に残してくれた一言を思い出し、ひらがなの「ありがとう」を伝えてみては。手塚さんの言葉は九州芸文館で開催中の「手塚治虫展」の資料から。

=2018/12/25付 西日本新聞朝刊=

九州芸文館開館5周年記念特別展 生誕90周年 手塚治虫展

”マンガの神様”と称される手塚治虫(1928-1989)は、『鉄腕アトム』『ブッダ』『火の鳥』『ブラック・ジャック』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』といった多くの作品で人々に親しまれています。

本展覧会では、手塚が生涯に手がけた膨大なマンガやアニメーションの中から、厳選した約200点の原稿・映像・資料、さらには愛用品などを中心に、その作品に込められたメッセージの数々をご紹介します。

また、特別出品として『火の鳥 黎明編』や『ブラック・ジャック』第109話「死者との対話」の原稿などを展示し、その作品とあわせて見ていただける筑後地域の歴史の資料も展示します。

生命の尊厳や宗教、思想、文明など、普遍的で深遠なる手塚治虫の世界を様々な視点からご堪能ください。

会期:2018年12月1日(土)~2019年1月27日(日)

会場:九州芸文館

開場時間:10:00~17:00(入場は閉場の30分前まで)

入場料:一般800円(600円) 高大生500円(300円) 小中生300円(100円)

※65歳以上の方は特別割引料金(600円)

※( )内は20名以上の団体料金

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及びその介助者は無料

主催:九州芸文館美術展実行委員会

共催:西日本新聞社

企画制作:手塚プロダクション

制作協力:東映

◆専門家によるレクチャー「マンガ史における手塚治虫」

マンガ史の観点から手塚治虫の作品を紹介していただきます。

講師:表智之(北九州市漫画ミュージアム 専門研究員)

日時:1月20日(日)13:30~15:30

会場:教室工房3・4

定員:80名(先着順) 申込不要 参加無料(※ただし本展観覧券が必要です)

◆学芸員によるギャラリートーク

学芸員が展覧会の鑑賞ポイントをお話しします。

日時:1月12日(土)14:00~14:45

会場:展覧会場

申込不要 参加無料(※ただし本展観覧券が必要です)

●九州芸文館所在地

筑後広域公園芸術文化交流施設 九州芸文館

福岡県筑後市大字津島1131

JRをご利用の方

九州新幹線筑後船小屋駅下車(徒歩1分)

JR鹿児島本線筑後船小屋駅下車(徒歩1分)

バスをご利用の方

西鉄筑後船小屋駅前バス停(徒歩1分)

50番(船小屋・羽犬塚・高良台・久留米方面)

お車をご利用の方

九州自動車道

八女インター下車(インターから約10分)

みやま柳川インター下車(インターから約15分)

駐車場

総収容台数103台(車椅子用スペース3台含む)

2時間無料(以降1時間毎に100円)

営業時間8:30~21:30(休館日はご利用できません)

駐車場内は一方通行です。場内の標識に従って進入してください。

バスは乗降のみ可能です。

手塚 治虫(てづか おさむ、本名:手塚 治(読み同じ)、1928年(昭和3年)11月3日 - 1989年(平成元年)2月9日)は、日本の漫画家、アニメーター、アニメーション監督。 大阪帝国大学附属医学専門部を卒業、医師免許取得、のち医学博士(奈良県立医科大学・1961年)。血液型A型。戦後日本においてストーリー漫画の第一人者として、漫画の草分け存在として活躍した。兵庫県宝塚市出身(出生は 大阪府豊能郡豊中町、現在の豊中市)、同市名誉市民。

今日の【春秋】、おはなしは「おかあさん」。

最終的には手塚治虫の話になるんですが、今ちょうど生誕90周年の特別展が九州芸文館で行われているようです。

この方から多くの人が漫画を通じて、いろいろな事を学び楽しみ夢を貰ったと思います。

あと1ヶ月ほど特別展はあるようですので興味がある方は参加してみればいかがですか。

漢字よりひらがなの方がしっくりくる言葉がある。例えば「ふるさと」。柔らかな文字から、ぬくもりが伝わる。遠い故郷を思えば心に浮かぶ「おふくろ」「かあさん」もそうだろう

▼〈自分の母を語るとき、たいてい極(き)まり文句で讃(たた)え、最高の存在に見、赤の他人が読むと鼻持ちならない場合が多い〉。故手塚治虫さんが書き残した。〈そう読まれることを承知していながら〉と続く

▼〈やはりぼくは母を讃える。ぼくの人生を決定的にし、ぼくという人格をつくり、なによりもぼくを生んでくれた母は、偉大であり、誇るべき人であり、世の数億の女性とは別格の人なのである〉

▼医師を目指し医学校に入った手塚さんだが、漫画の夢を捨て切れなかった。悩む息子に母文子さんは「あんたのやりたいほうにおいきなさい」。心が決まった

▼その一言がなければ、「マンガの神様」は生まれず、鉄腕アトムやジャングル大帝は読めなかった。手塚さんに影響を受けた後輩たちが育ててきた日本の漫画やアニメが今の隆盛を迎えることもなかったかもしれない。やはり、決定的で、別格なお母さんと言えよう

▼年末年始、ふるさとに戻り、久しぶりにかあさんの顔を見る人もいよう。「最高の存在」は大げさでも、胸に残してくれた一言を思い出し、ひらがなの「ありがとう」を伝えてみては。手塚さんの言葉は九州芸文館で開催中の「手塚治虫展」の資料から。

=2018/12/25付 西日本新聞朝刊=

九州芸文館開館5周年記念特別展 生誕90周年 手塚治虫展

”マンガの神様”と称される手塚治虫(1928-1989)は、『鉄腕アトム』『ブッダ』『火の鳥』『ブラック・ジャック』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』といった多くの作品で人々に親しまれています。

本展覧会では、手塚が生涯に手がけた膨大なマンガやアニメーションの中から、厳選した約200点の原稿・映像・資料、さらには愛用品などを中心に、その作品に込められたメッセージの数々をご紹介します。

また、特別出品として『火の鳥 黎明編』や『ブラック・ジャック』第109話「死者との対話」の原稿などを展示し、その作品とあわせて見ていただける筑後地域の歴史の資料も展示します。

生命の尊厳や宗教、思想、文明など、普遍的で深遠なる手塚治虫の世界を様々な視点からご堪能ください。

会期:2018年12月1日(土)~2019年1月27日(日)

会場:九州芸文館

開場時間:10:00~17:00(入場は閉場の30分前まで)

入場料:一般800円(600円) 高大生500円(300円) 小中生300円(100円)

※65歳以上の方は特別割引料金(600円)

※( )内は20名以上の団体料金

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及びその介助者は無料

主催:九州芸文館美術展実行委員会

共催:西日本新聞社

企画制作:手塚プロダクション

制作協力:東映

◆専門家によるレクチャー「マンガ史における手塚治虫」

マンガ史の観点から手塚治虫の作品を紹介していただきます。

講師:表智之(北九州市漫画ミュージアム 専門研究員)

日時:1月20日(日)13:30~15:30

会場:教室工房3・4

定員:80名(先着順) 申込不要 参加無料(※ただし本展観覧券が必要です)

◆学芸員によるギャラリートーク

学芸員が展覧会の鑑賞ポイントをお話しします。

日時:1月12日(土)14:00~14:45

会場:展覧会場

申込不要 参加無料(※ただし本展観覧券が必要です)

●九州芸文館所在地

筑後広域公園芸術文化交流施設 九州芸文館

福岡県筑後市大字津島1131

JRをご利用の方

九州新幹線筑後船小屋駅下車(徒歩1分)

JR鹿児島本線筑後船小屋駅下車(徒歩1分)

バスをご利用の方

西鉄筑後船小屋駅前バス停(徒歩1分)

50番(船小屋・羽犬塚・高良台・久留米方面)

お車をご利用の方

九州自動車道

八女インター下車(インターから約10分)

みやま柳川インター下車(インターから約15分)

駐車場

総収容台数103台(車椅子用スペース3台含む)

2時間無料(以降1時間毎に100円)

営業時間8:30~21:30(休館日はご利用できません)

駐車場内は一方通行です。場内の標識に従って進入してください。

バスは乗降のみ可能です。

手塚 治虫(てづか おさむ、本名:手塚 治(読み同じ)、1928年(昭和3年)11月3日 - 1989年(平成元年)2月9日)は、日本の漫画家、アニメーター、アニメーション監督。 大阪帝国大学附属医学専門部を卒業、医師免許取得、のち医学博士(奈良県立医科大学・1961年)。血液型A型。戦後日本においてストーリー漫画の第一人者として、漫画の草分け存在として活躍した。兵庫県宝塚市出身(出生は 大阪府豊能郡豊中町、現在の豊中市)、同市名誉市民。

昨日の天皇誕生日の振り替え休日で今日も世間はお休みである。

年の瀬を数えるくらいになって天候はぐずつき気味。

でも今日は久々にきれいな晴れ間が広がっています。

今年もおだやかな日和を楽しみながら、この時期に咲く花を眺めてのクリスマスイブになりそうです。

今日はイブにちなんで雪の話を取り上げました。

デンマーク カクタス 近年デンマークで改良された新しい品種

直木賞作家の出久根達郎さんは以前、古書店を営んでいた。ある雪の日に店を訪れた老夫婦の話をエッセーにつづっている

▼「この本はお宅さまでお売りになられたものでございましょうか?」。婦人が取り出したのは雪の結晶をスケッチした「雪華圖(図)説」という本。出久根さんには覚えがあった。1年ほど前のやはり雪の日、1人の若者が買い求めたものだった

▼彼は結晶の美しさに「生まれて初めて知りました」と興奮気味。出久根さんが外から雪をすくって拡大鏡でのぞかせると、跳び上がらんばかりに驚いたという

▼老夫婦の息子は受験のために沖縄から上京。合間に来店していた。その年は合格できず、翌年は「雪国の大学で勉強したい」と相談もなく東北の大学に願書を出した。雪に感動し、取りつかれたようだったという。けれど夢はかなわなかった。2カ月前に沖縄の交差点で、米国の高校生が運転する車にはねられて亡くなった

▼生前の足跡をたどって店まで訪ねてきた老夫婦。出久根さんが同じように雪をすくい拡大鏡を渡すと、奥さんはあっと驚いてめがねを主人に持たせ、主人はのぞいてうんうんとうなずいていた。「息子さんもそんな具合に背を曲げて、雪にくらいつかんばかりに長いことのぞいていましたよ」

▼街はクリスマスのにぎわい。九州に雪の装いはなさそうだが、皆さんの心に大切な思い出が降り積もりますように。

=2018/12/24付 西日本新聞朝刊=

出久根達郎

1944(昭和19)年、茨城県生まれ。作家。古書店主。1973年から東京都杉並区高円寺で「芳雅堂」を営む。1992年『本のお口よごしですが』で講談社エッセイ賞、翌年『佃島ふたり書房』で直木賞を受賞。読売新聞「人生案内」の回答者を長くつとめている。著書多数。

年の瀬を数えるくらいになって天候はぐずつき気味。

でも今日は久々にきれいな晴れ間が広がっています。

今年もおだやかな日和を楽しみながら、この時期に咲く花を眺めてのクリスマスイブになりそうです。

今日はイブにちなんで雪の話を取り上げました。

デンマーク カクタス 近年デンマークで改良された新しい品種

直木賞作家の出久根達郎さんは以前、古書店を営んでいた。ある雪の日に店を訪れた老夫婦の話をエッセーにつづっている

▼「この本はお宅さまでお売りになられたものでございましょうか?」。婦人が取り出したのは雪の結晶をスケッチした「雪華圖(図)説」という本。出久根さんには覚えがあった。1年ほど前のやはり雪の日、1人の若者が買い求めたものだった

▼彼は結晶の美しさに「生まれて初めて知りました」と興奮気味。出久根さんが外から雪をすくって拡大鏡でのぞかせると、跳び上がらんばかりに驚いたという

▼老夫婦の息子は受験のために沖縄から上京。合間に来店していた。その年は合格できず、翌年は「雪国の大学で勉強したい」と相談もなく東北の大学に願書を出した。雪に感動し、取りつかれたようだったという。けれど夢はかなわなかった。2カ月前に沖縄の交差点で、米国の高校生が運転する車にはねられて亡くなった

▼生前の足跡をたどって店まで訪ねてきた老夫婦。出久根さんが同じように雪をすくい拡大鏡を渡すと、奥さんはあっと驚いてめがねを主人に持たせ、主人はのぞいてうんうんとうなずいていた。「息子さんもそんな具合に背を曲げて、雪にくらいつかんばかりに長いことのぞいていましたよ」

▼街はクリスマスのにぎわい。九州に雪の装いはなさそうだが、皆さんの心に大切な思い出が降り積もりますように。

=2018/12/24付 西日本新聞朝刊=

出久根達郎

1944(昭和19)年、茨城県生まれ。作家。古書店主。1973年から東京都杉並区高円寺で「芳雅堂」を営む。1992年『本のお口よごしですが』で講談社エッセイ賞、翌年『佃島ふたり書房』で直木賞を受賞。読売新聞「人生案内」の回答者を長くつとめている。著書多数。

今日は天皇誕生日。

来年4月の退位を控え今年85歳になられたそうです。

即位以来、天皇の望ましいあり方を求められ、戦後の平和と繁栄は、先の大戦の犠牲と国民の努力の上に築かれたことを「戦後生まれの人々にも正しく伝えていく事が大切」と思われてきたそうです。

天皇として国民に向ける思いや寄り添う心にはいつも感動させられてきました。

天皇誕生日にちなんで八代に関係する天皇の歴史を調べてみました。

すぐに思い当たるのが八代海に浮かぶ「水島」の伝説です。

この「水島」は平成21年2月12日に「不知火および水島」が国指定名勝に指定されました。

水島と不知火を景行天皇の巡幸伝説にまつわる一体的な景勝地として万葉集や枕草子の題材にもなった学術的価値と独特の自然現象である不知火の観賞価値を評価しました。

指定対象は、不知火現象の発生海域とされる八代市鏡町沖の八代海干潟、不知火観望地点として知られる永尾剱神社(えいのおつるぎじんじゃ)の3カ所です。

この「水島」は日本書紀の景行天皇18年4月の条に「景行天皇(第12代)が海路からこの芦北(現在の熊本県八代市)の小島に立ち寄ってお食事を召された。

そのとき、たまたま島の中に水がないため侍 じ 臣 しんが神に祈るとたちまち崖のほとりから清水が湧き出したので、それを酌 く んで天皇に差し上げることができた。そこで、その島を〈水島〉と名付けられた。」と記述されている。

万葉集には長田 ながたの王 おほきみが官命で筑紫に派遣されたときに、かねて聞いていた景行天皇の不思議な伝説のある「水島」へ「野坂の浦」から渡る時の歌二首が収められている

1)聞きしごと まこと尊 たふとく 奇 くすしくも神 かむ さび居 お るか これの水島

巻三―245 作者:長田 王

(解説)かねて話にきいていたとおり、ほんとうに尊く、不思議にも神々しくみえることだよ。この地、水島は。

2)芦北 あしきた の 野坂 のさか の浦ゆ 船出 ふなで して水島に行 ゆ かむ 波立つなゆめ

巻三―246

(解説)芦北の野坂の浦から船出して、水島をに渡ろうと思う。波よ、立ってくれるなよ、決して。

・船旅の無事を言葉にだしてみずから祈願した歌であるという。

・ 「芦北の野坂の浦」

野坂の浦は熊本県葦北郡の八代海に面した海岸で参考地が二ケ所ある。一つは水島から海岸部を南へ15キロ離れている葦北郡「田浦」と、25キロ離れている同町「佐敷」である。芦北地方は。いわゆるリアス式海岸で、古い時代には肥前、薩摩を旅する人々は峠道の多い陸路よりも海路を選んだものと考えられることから、長田王は2箇所の参考地のいずれかの地から「水島」へわたったものと推定される。

九州(筑紫)の万葉集と風景画シリーズ(第64回)「水島 みずしま と万葉集」より

来年4月の退位を控え今年85歳になられたそうです。

即位以来、天皇の望ましいあり方を求められ、戦後の平和と繁栄は、先の大戦の犠牲と国民の努力の上に築かれたことを「戦後生まれの人々にも正しく伝えていく事が大切」と思われてきたそうです。

天皇として国民に向ける思いや寄り添う心にはいつも感動させられてきました。

天皇誕生日にちなんで八代に関係する天皇の歴史を調べてみました。

すぐに思い当たるのが八代海に浮かぶ「水島」の伝説です。

この「水島」は平成21年2月12日に「不知火および水島」が国指定名勝に指定されました。

水島と不知火を景行天皇の巡幸伝説にまつわる一体的な景勝地として万葉集や枕草子の題材にもなった学術的価値と独特の自然現象である不知火の観賞価値を評価しました。

指定対象は、不知火現象の発生海域とされる八代市鏡町沖の八代海干潟、不知火観望地点として知られる永尾剱神社(えいのおつるぎじんじゃ)の3カ所です。

この「水島」は日本書紀の景行天皇18年4月の条に「景行天皇(第12代)が海路からこの芦北(現在の熊本県八代市)の小島に立ち寄ってお食事を召された。

そのとき、たまたま島の中に水がないため侍 じ 臣 しんが神に祈るとたちまち崖のほとりから清水が湧き出したので、それを酌 く んで天皇に差し上げることができた。そこで、その島を〈水島〉と名付けられた。」と記述されている。

万葉集には長田 ながたの王 おほきみが官命で筑紫に派遣されたときに、かねて聞いていた景行天皇の不思議な伝説のある「水島」へ「野坂の浦」から渡る時の歌二首が収められている

1)聞きしごと まこと尊 たふとく 奇 くすしくも神 かむ さび居 お るか これの水島

巻三―245 作者:長田 王

(解説)かねて話にきいていたとおり、ほんとうに尊く、不思議にも神々しくみえることだよ。この地、水島は。

2)芦北 あしきた の 野坂 のさか の浦ゆ 船出 ふなで して水島に行 ゆ かむ 波立つなゆめ

巻三―246

(解説)芦北の野坂の浦から船出して、水島をに渡ろうと思う。波よ、立ってくれるなよ、決して。

・船旅の無事を言葉にだしてみずから祈願した歌であるという。

・ 「芦北の野坂の浦」

野坂の浦は熊本県葦北郡の八代海に面した海岸で参考地が二ケ所ある。一つは水島から海岸部を南へ15キロ離れている葦北郡「田浦」と、25キロ離れている同町「佐敷」である。芦北地方は。いわゆるリアス式海岸で、古い時代には肥前、薩摩を旅する人々は峠道の多い陸路よりも海路を選んだものと考えられることから、長田王は2箇所の参考地のいずれかの地から「水島」へわたったものと推定される。

九州(筑紫)の万葉集と風景画シリーズ(第64回)「水島 みずしま と万葉集」より

冬至

12月22日頃(2018年、2019年は12月22日)。

および小寒までの期間。

太陽黄径270度。

大雪から数えて15日目頃。

太陽が軌道上の最も南に来るときで、夏至と反対に、夜が最も長く、昼が短い日。

夏至から徐々に日照時間が減っていき、南中の高さも1年で最も低くなることから、太陽の力が一番衰える日と考えられてきました。

冬至は「日短きこと至る(きわまる)」という意味。中国では、この日から新年の始まる日とされ先祖を祀る習俗がありました。

※一陽来復(いちようらいふく)

冬至のことを一陽来復とも言います。

「一陽来復」は中国の「易経」に出てくる言葉。中国の昔の暦では10月はすべて陰の気で覆われ、11月になると陽の気が復活し、冬至を境に長くなっていくとされています。つまり、衰えていた太陽の力が再び勢いを増してくるというわけ。そのため、新しい年が来るという意味の他に、悪いことが続いた後に幸運に向かうという意味も込められているのです。良くないことが続いている人も、冬至が来たら「さあ、これからは良いことがどんどんやって来る」と気持ちを切り替えましょう。そういうきっかけを与えてくれる日でもあるんですよ。

早稲田の穴八幡などの神社では「一陽来復」のお守りが配られます。

柚子(ゆず)湯

冬至といえば柚子(ゆず)湯。この日に柚子湯に入ると風邪を引かないと言われていますね。「融通がきくように」との説がありますが、単なる語呂合わせ? 柚子には体を温める効果があります。柑橘系の香りでゆったり、リラックスしたいですね。

以上・・日本の行事・暦より

全国的には冬至は柚子湯。でも八代では柚子のかわりに八代地域特産のジャンボかんきつ類「晩白柚(ばんぺいゆ)」を湯船に浮かべて楽しむ冬の風物詩「晩白柚風呂」がの9日から1月末まで、八代市の日奈久温泉で始まったとの報道がありました。

冬至の日もおそらく晩白柚風呂が振る舞われると思います。

PR用撮影会の写真

12月22日頃(2018年、2019年は12月22日)。

および小寒までの期間。

太陽黄径270度。

大雪から数えて15日目頃。

太陽が軌道上の最も南に来るときで、夏至と反対に、夜が最も長く、昼が短い日。

夏至から徐々に日照時間が減っていき、南中の高さも1年で最も低くなることから、太陽の力が一番衰える日と考えられてきました。

冬至は「日短きこと至る(きわまる)」という意味。中国では、この日から新年の始まる日とされ先祖を祀る習俗がありました。

※一陽来復(いちようらいふく)

冬至のことを一陽来復とも言います。

「一陽来復」は中国の「易経」に出てくる言葉。中国の昔の暦では10月はすべて陰の気で覆われ、11月になると陽の気が復活し、冬至を境に長くなっていくとされています。つまり、衰えていた太陽の力が再び勢いを増してくるというわけ。そのため、新しい年が来るという意味の他に、悪いことが続いた後に幸運に向かうという意味も込められているのです。良くないことが続いている人も、冬至が来たら「さあ、これからは良いことがどんどんやって来る」と気持ちを切り替えましょう。そういうきっかけを与えてくれる日でもあるんですよ。

早稲田の穴八幡などの神社では「一陽来復」のお守りが配られます。

柚子(ゆず)湯

冬至といえば柚子(ゆず)湯。この日に柚子湯に入ると風邪を引かないと言われていますね。「融通がきくように」との説がありますが、単なる語呂合わせ? 柚子には体を温める効果があります。柑橘系の香りでゆったり、リラックスしたいですね。

以上・・日本の行事・暦より

全国的には冬至は柚子湯。でも八代では柚子のかわりに八代地域特産のジャンボかんきつ類「晩白柚(ばんぺいゆ)」を湯船に浮かべて楽しむ冬の風物詩「晩白柚風呂」がの9日から1月末まで、八代市の日奈久温泉で始まったとの報道がありました。

冬至の日もおそらく晩白柚風呂が振る舞われると思います。

PR用撮影会の写真

地元、八代市の最新ニュースは今月18日から八代市本庁舎の解体が始まりました。

仮庁舎駐車場から撮影

来年3月までに解体され、同6月までに地下の基礎部分を撤去。新庁舎は同年夏ごろ着工し、2021年3月の完成を目指すとのこと。

現庁舎は2016年4月の地震で損壊後、閉鎖された。

もともと耐震強度が不足していたことから市は建て替えを決定した。

本庁舎の機能は現在、仮設庁舎や支所など8カ所に分散して業務が行われています。

新庁舎の総事業費は、解体費を含め約162億8千万円。

それにしても解体が始まるまで随分長くかかったように思います。

市報にも新庁舎がいつ頃出来るかなんてまだ出ていなかったようにも思いますが、地元新聞以外このニュース扱われていないのも寂しいものです。

仮庁舎駐車場から撮影

来年3月までに解体され、同6月までに地下の基礎部分を撤去。新庁舎は同年夏ごろ着工し、2021年3月の完成を目指すとのこと。

現庁舎は2016年4月の地震で損壊後、閉鎖された。

もともと耐震強度が不足していたことから市は建て替えを決定した。

本庁舎の機能は現在、仮設庁舎や支所など8カ所に分散して業務が行われています。

新庁舎の総事業費は、解体費を含め約162億8千万円。

それにしても解体が始まるまで随分長くかかったように思います。

市報にも新庁舎がいつ頃出来るかなんてまだ出ていなかったようにも思いますが、地元新聞以外このニュース扱われていないのも寂しいものです。

12月20日は「道路交通法施行記念日」です。

1960年12月20日に道路交通法が施行された事が由来になっています。

この法律が施行されるまでは「道路交通取締法」という法律によって交通ルールが定められていました。

時代の変化によって道路交通法もその都度、時代に併せて道路交通法は何度も改正されているそうです。

朝の散歩中に「赤」信号を無視して走る車を見かけました。

補助席に子供を乗せた女性の姿。

信号待ちの人のいる前での出来事です。

せめて子どもを乗せての交通違反はやめてもらいたい。

何を考えているのでしょうか?

今年は「あおり運転」などの悪質な違反行為が大きなニュースになりました。

九州管内でも取り締まりや摘発を強化しているようです。

5日ほど前にこんな記事もありました。

でもこれほどの車社会になって、事故の種類や違反行為に対して取り締まる法律が対処しきれずに軽い刑で済まされているのが現状のように思いますが、どうなんでしょうか?

飲酒運転しかり、あおり運転などの危険運転しかりです。

●罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)

どのような行為が犯罪とされ,いかなる刑罰が科せられるか,犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原則。絶対王制下における罪刑専断主義と対比せられ,近代初頭の市民革命以後,法治国家思想と人権主義思想とを背景にして,刑罰権の濫用から市民の権利を保障するための近代市民法の基本原則と解されるにいたった。国連の世界人権宣言 (1948) も罪刑法定主義を宣明している。日本国憲法 31,39条は,罪刑法定主義を刑法上の原則として確認している。この原則から (1) 慣習刑法の排除,(2) 遡及処罰の禁止,(3) 絶対的不定期刑の禁止,(4) 類推解釈の禁止という4つの派生原則が生れる。

※こんな決まりがあるために納得できない判決が多いのです。

神奈川県の東名高速道路で昨年6月、あおり運転で夫婦が死亡した事故を受け、九州であおり運転の摘発が急増している。九州の7県警はあおり運転の典型である、前方の車との距離を極端に詰めたとして道交法違反(車間距離不保持)容疑で今年1~10月に1003件を摘発、前年同期の2・5倍に上った。取り締まりや捜査を強化した結果とみられる。

「普段通り運転していたのに何が何だか分からなかった」。50代のタクシー運転手は6月、福岡市博多区であおり運転の被害に遭った。軽乗用車が前方に割り込んで急ブレーキをかけたため、とっさにハンドルを切り、別の車と衝突した。自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)などの容疑で逮捕された男は、「いらいらしていて、タクシーに追い抜かれたので頭にきた」と供述したという。

あおり運転について、警察庁は(1)前方の車に著しく接近(2)不必要な急ブレーキ(3)隣接車への極端な幅寄せ-などを挙げる。東名高速道の事故を受け、同庁は1月、道交法だけでなく刑法の暴行罪なども適用して取り締まり、悪質な場合は積極的に免許停止にするように全国に通達。九州では福岡、佐賀など4県警がヘリコプターによる監視も実施している。

同庁によると、今年10月末までに車間距離不保持で摘発したのは1万873件(前年同期比5114件増)で9割は高速道路上だった。九州では1003件(同613件増)で2015年以降最多。内訳は福岡669件▽熊本110件▽佐賀93件▽大分74件▽鹿児島41件▽宮崎、長崎8件。

東名高速道路の事故をきっかけに、ドライブレコーダーが普及し、あおり運転の「証拠」が集まりやすくなった。だが、「映像から車間距離や車の速度が立証できないと摘発は難しい」(福岡県警)ため、摘発の多くは「現行犯」という。

チューリッヒ保険(東京)が5月、全国の2230人に行った調査では、7割が「あおり運転された経験がある」と答えた。経験者のうち警察に通報したのは1・8%だった。

九州大の志堂寺和則教授(交通心理学)は「運転中の感覚は千差万別で、ささいなきっかけで加害者にも被害者にもなり得る。摘発で表面化しているのは氷山の一角。交通ルールを守って、冷静に運転することが大切だ」と強調する。

=2018/12/15付 西日本新聞朝刊=

1960年12月20日に道路交通法が施行された事が由来になっています。

この法律が施行されるまでは「道路交通取締法」という法律によって交通ルールが定められていました。

時代の変化によって道路交通法もその都度、時代に併せて道路交通法は何度も改正されているそうです。

朝の散歩中に「赤」信号を無視して走る車を見かけました。

補助席に子供を乗せた女性の姿。

信号待ちの人のいる前での出来事です。

せめて子どもを乗せての交通違反はやめてもらいたい。

何を考えているのでしょうか?

今年は「あおり運転」などの悪質な違反行為が大きなニュースになりました。

九州管内でも取り締まりや摘発を強化しているようです。

5日ほど前にこんな記事もありました。

でもこれほどの車社会になって、事故の種類や違反行為に対して取り締まる法律が対処しきれずに軽い刑で済まされているのが現状のように思いますが、どうなんでしょうか?

飲酒運転しかり、あおり運転などの危険運転しかりです。

●罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)

どのような行為が犯罪とされ,いかなる刑罰が科せられるか,犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原則。絶対王制下における罪刑専断主義と対比せられ,近代初頭の市民革命以後,法治国家思想と人権主義思想とを背景にして,刑罰権の濫用から市民の権利を保障するための近代市民法の基本原則と解されるにいたった。国連の世界人権宣言 (1948) も罪刑法定主義を宣明している。日本国憲法 31,39条は,罪刑法定主義を刑法上の原則として確認している。この原則から (1) 慣習刑法の排除,(2) 遡及処罰の禁止,(3) 絶対的不定期刑の禁止,(4) 類推解釈の禁止という4つの派生原則が生れる。

※こんな決まりがあるために納得できない判決が多いのです。

神奈川県の東名高速道路で昨年6月、あおり運転で夫婦が死亡した事故を受け、九州であおり運転の摘発が急増している。九州の7県警はあおり運転の典型である、前方の車との距離を極端に詰めたとして道交法違反(車間距離不保持)容疑で今年1~10月に1003件を摘発、前年同期の2・5倍に上った。取り締まりや捜査を強化した結果とみられる。

「普段通り運転していたのに何が何だか分からなかった」。50代のタクシー運転手は6月、福岡市博多区であおり運転の被害に遭った。軽乗用車が前方に割り込んで急ブレーキをかけたため、とっさにハンドルを切り、別の車と衝突した。自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)などの容疑で逮捕された男は、「いらいらしていて、タクシーに追い抜かれたので頭にきた」と供述したという。

あおり運転について、警察庁は(1)前方の車に著しく接近(2)不必要な急ブレーキ(3)隣接車への極端な幅寄せ-などを挙げる。東名高速道の事故を受け、同庁は1月、道交法だけでなく刑法の暴行罪なども適用して取り締まり、悪質な場合は積極的に免許停止にするように全国に通達。九州では福岡、佐賀など4県警がヘリコプターによる監視も実施している。

同庁によると、今年10月末までに車間距離不保持で摘発したのは1万873件(前年同期比5114件増)で9割は高速道路上だった。九州では1003件(同613件増)で2015年以降最多。内訳は福岡669件▽熊本110件▽佐賀93件▽大分74件▽鹿児島41件▽宮崎、長崎8件。

東名高速道路の事故をきっかけに、ドライブレコーダーが普及し、あおり運転の「証拠」が集まりやすくなった。だが、「映像から車間距離や車の速度が立証できないと摘発は難しい」(福岡県警)ため、摘発の多くは「現行犯」という。

チューリッヒ保険(東京)が5月、全国の2230人に行った調査では、7割が「あおり運転された経験がある」と答えた。経験者のうち警察に通報したのは1・8%だった。

九州大の志堂寺和則教授(交通心理学)は「運転中の感覚は千差万別で、ささいなきっかけで加害者にも被害者にもなり得る。摘発で表面化しているのは氷山の一角。交通ルールを守って、冷静に運転することが大切だ」と強調する。

=2018/12/15付 西日本新聞朝刊=

家々が波打っていました

地面が1m以上陥没

横ずれの亀裂が山頂に向けても

乾いた田んぼが一瞬にして池にギョッ⁉

昨日のテレビでこの記事のことを知りました。

2016年8月、熊本県ネットワークセンターの「熊本の大地の成り立ち」という地学のグループ仲間と一緒に熊本地震の被害個所の見学に阿蘇の学芸員さんの引率で被害状況を調べに行ったことがあります。

その時は活断層による裂け目くらいに思っていましたが、カルデラ内には活断層は発見されていなく陥没の理由がわからずじまいのまま研究が進められてきました。

カルデラ内に湖成層があって1㎞にもおよぶこの亀裂は湖成層が起因していたんですね。

外国のどこの国でもカルデラの中に人が住むことはほとんどないそうですが、阿蘇のカルデラがあまりにも大きいので先人達が住むように成ったんでしょうね。

地下の「湖成層」起因か 阿蘇谷西側、熊本地震の大規模陥没

熊本地震により阿蘇谷の西側一帯で生じた大規模な陥没について、水を多く含む粘性土の「湖成層[こせいそう]」に起因する可能性が高いとする見解を、専門家グループがまとめた。17日夜、阿蘇市であった住民説明会で報告した。

湖成層はカルデラが湖だったと推定される約9千年前に堆積。全国に分布するが、地震で陥没を引き起こした事例は近年で珍しいという。

陥没や地割れは、阿蘇市の狩尾や赤水など北西約10キロにわたり数十カ所で発生。専門家11人が昨年から原因調査のため、1・5メートル陥没した狩尾の4カ所で約50メートル掘削し、土を採取して地震の揺れを再現するなど解析してきた。

安田進・東京電機大名誉教授(地盤工学)によると、地下20~40メートルにある湖成層はケイ藻や火山灰が堆積してでき、多くの水分を含む。通常は硬いが、大きな地震の揺れで堆積した成分が壊れると、水分が出て急激に軟らかくなる性質を持つ。

解析によると、湖成層は本震で、砂地盤で起こる液状化のように変形。上層の地盤が北側へ引っ張られ、陥没や隆起が生じた可能性が高いという。

南海トラフ巨大地震の想定では、実験の結果、地震波の加速度から「軟化する可能性は低い」とした。

安田名誉教授は、くい打ちや拡大防止のため地割れをふさぐことなど、宅地復旧の注意点を指摘。「当初は断層などの原因が考えられていたと聞く。原因を解明することで、住民の不安解消につなげたい」と話した。(中尾有希)

熊本日日新聞 2018・12・19

熊本地震で帯状陥没、液状化が誘因 研究チーム、阿蘇カルデラを調査

熊本地震本震で震度6弱を観測した熊本県阿蘇市で、広範囲の地面が帯状に崩れた「謎の陥没」を調査していた安田進・東京電機大名誉教授(地盤工学)らの研究チームが、発生原因について「かつてカルデラ湖だった時代の地下層が液状化し、地表の陥没につながった」とする見解を明らかにした。17日夜、地元住民への説明会で報告した。

2016年の地震後、阿蘇市の北外輪山裾野の平野部では、狩尾地区を中心にした半径約4キロの地域で、長さ100メートル〜1キロ、幅50〜200メートルの帯状陥没が10カ所見つかった。深さ2メートルの陥没もあった。この地域は地下に構造物がない田園地帯で、カルデラ内には活断層も確認されておらず原因は分かっていなかった。

市の依頼を受けた研究チームは昨年5月からボーリング調査などを実施し、地下17〜36メートルに火山灰や藻の化石が堆積した粘土質の「湖成層」を確認。強い地震で「液状化に匹敵する地下変動」が生じ、地下の対流現象が地表の陥没や隆起、地割れにつながったとする見方を示した。

阿蘇一帯のカルデラは、27万年前から4度の大噴火、大陥没で形成され、平野部は9千年前には巨大な湖だったとされる。推定される湖の範囲と帯状陥没の見つかった地点は、ほぼ重なっていた。地震に伴う液状化現象は臨海部の埋め立て地などに多いが、研究チームは「火山地帯でも起き、対策が求められることを示す事例」としている。

被害が深刻だった狩尾1区の阿部政信区長は「家屋や水田が広範囲に陥没したのに原因も分からず一時は集団移転を求める声もあった。今後、専門家の意見も参考に地域復旧につなげたい」。安田氏は「専門家にとっても不思議な現象。調査地域を広げ、さらにメカニズムの解明に努めたい」と話した。

=2018/12/19付 西日本新聞朝刊=

今年も後わずかになり、何かまとめておきたいなと思いながら色々やってみるのですがなかなか考えがまとまりません。

興味を引いた本の読み残しも気になります。

昨年から「縄文時代」についての勉強を課題にしているのですが、講読の新聞だけではなかなか新しい情報が入って来ません。

パソコンで最近の情報が入らないか試してみると、新聞各社のトピックスとして取り上げたものを閲覧できるコーナーがあるのに気付き早速その方法で最近のニュースを知ることができました。

本に書かれていることは随分前に分かったことしか知ることができません。

ニュースは新しく分かったことを知ることができます。

しかし同じ新聞社が扱う記事についても地方によって取り扱い方も違うのか載ってこない記事も沢山あります。

パソコンで入手できる記事は幅広く自分が知りたい記事を見つけるのも割と簡単に見つけることができます。

新しい発見が歴史を塗り替える。

そんな瞬間がニュースから得られるのです。

最近の記事にはこんなものがありました。・・

北海道埋蔵文化財センター提供

①縄文人が日本海交易か、北海道に長野産の黒曜石

12/15(土) 9:56配信 読売新聞

北海道木古内町の幸連5遺跡で出土した縄文時代中期(約4500年前)のやじり2点が長野県産の黒曜石であることが分かった。発掘を行った道埋蔵文化財センターが14日、発表した。道内で長野県産の石器が見つかったのは福島町・館崎遺跡に続いて2か所目。同センターは「縄文人の広範囲に及ぶ交流を示す成果」としている。

やじりは、大きい方が長さ2・5センチ、幅1・5センチ、厚さ4ミリで、縄文中期の盛り土遺構などから出土。えぐれのある形状や透明感のある材質のほか、蛍光X線による元素分析の結果、長野県中部の和田峠周辺で産する黒曜石と判明した。幸連5遺跡は、直線距離で約650キロ離れている。

黒曜石の石器に詳しい浅間縄文ミュージアム(長野県御代田町)の堤隆館長は「遠い異国のエキゾチックなシンボルとして珍重されたのだろう。日本海を介した交易で持ち込まれたと考えられる」と推測している。

②長野産黒曜石の矢尻、北海道で出土=最遠方650キロ、縄文人交流裏付け

12/14(金) 18:35配信 JIJI.COM 時事通信社

北海道埋蔵文化財センターは14日、木古内町の幸連5遺跡で、約4500年前(縄文時代中期)の竪穴式住居跡から出土した矢尻が、長野県和田峠周辺の「和田エリア」の黒曜石から作られたものだと発表した。

直線距離で約650キロ離れており、縄文人が津軽海峡を越えて交流していたことを裏付けるという。

矢尻は2点で、大きい方が長さ2.54センチ、幅1.49センチ、厚さ0.44センチ、重さ1.1グラム。形状や色が長野県産の特徴を示しており、蛍光X線分析で特定した。昨年10月と今年6月に出土した。

北海道では、2009年にも福島町館崎遺跡で長野県産黒曜石の矢尻が見つかっている。同県の産地を起点とすると、今回は館崎遺跡より遠く、最遠方の事例となる。

長野県産黒曜石の矢尻は、青森県の三内丸山遺跡でも出土しており、縄文人が三内丸山経由で北海道にもたらした可能性がある。同センターの長沼孝常務理事は「津軽海峡を渡る際、お守りとして持たせたのではないか。実用性より精神的な思いを、この小さい矢尻は物語っている」との見方を示した。

少し前の記事になりますが・・

③長野)縄文時代の「黒耀石鉱山」で遺跡説明会

鈴木基顕 2018年8月27日03時00分 朝日新聞DIGITAL

長野県長和町の星糞峠(ほしくそとうげ)にある黒曜(耀)石原産地遺跡で26日、縄文時代の「黒耀石鉱山」の遺跡説明会が開かれ、町内外から約400人が参加した。参加者らは古代の人々が黒曜石を採掘した現場を見学し、約3500年前の大規模な遺跡に様々な思いをはせた。説明会は、遺跡のふもとにある「星くずの里たかやま黒耀石体験ミュージアム」を会場に同日開催された「第14回黒耀石のふるさと祭り」に合わせ、実施された。

星糞峠の黒耀石鉱山は、3年後の開設を目指す屋外展示施設の建設に向け、発掘調査が続けられ、縄文時代の採掘の様子をじかに見ることが出来る。掘り下げられた現場には、地層の中に埋もれていた大きな黒曜石の原石や、縄文人が黒曜石を採掘した穴、土砂をせき止めるために使われたとみられる約3500年前の木材などもある。

同ミュージアムの大竹幸恵学芸員が解説をした。参加者の一人、古川真人さん(57)は「壮大で、すごく奥が深い。古代の(黒曜石の)流通もすごい」と話した。

黒曜石は溶岩が固まって出来た天然のガラス。旧石器時代から縄文時代にかけて鋭い刃先を持つ石器の原料として利用された。長野県内には、霧ケ峰地域一帯にある、星ケ塔や、和田峠、星糞峠などの産地がある。採掘された黒曜石は、北海道の館崎遺跡、青森県の三内丸山遺跡、奈良県の桜ケ丘遺跡など、広い地域に流通した。黒曜石鉱山が残る県内と山梨県の一帯は今年度、「星降る中部高地の縄文世界」として日本遺産に認定された。

興味を引いた本の読み残しも気になります。

昨年から「縄文時代」についての勉強を課題にしているのですが、講読の新聞だけではなかなか新しい情報が入って来ません。

パソコンで最近の情報が入らないか試してみると、新聞各社のトピックスとして取り上げたものを閲覧できるコーナーがあるのに気付き早速その方法で最近のニュースを知ることができました。

本に書かれていることは随分前に分かったことしか知ることができません。

ニュースは新しく分かったことを知ることができます。

しかし同じ新聞社が扱う記事についても地方によって取り扱い方も違うのか載ってこない記事も沢山あります。

パソコンで入手できる記事は幅広く自分が知りたい記事を見つけるのも割と簡単に見つけることができます。

新しい発見が歴史を塗り替える。

そんな瞬間がニュースから得られるのです。

最近の記事にはこんなものがありました。・・

北海道埋蔵文化財センター提供

①縄文人が日本海交易か、北海道に長野産の黒曜石

12/15(土) 9:56配信 読売新聞

北海道木古内町の幸連5遺跡で出土した縄文時代中期(約4500年前)のやじり2点が長野県産の黒曜石であることが分かった。発掘を行った道埋蔵文化財センターが14日、発表した。道内で長野県産の石器が見つかったのは福島町・館崎遺跡に続いて2か所目。同センターは「縄文人の広範囲に及ぶ交流を示す成果」としている。

やじりは、大きい方が長さ2・5センチ、幅1・5センチ、厚さ4ミリで、縄文中期の盛り土遺構などから出土。えぐれのある形状や透明感のある材質のほか、蛍光X線による元素分析の結果、長野県中部の和田峠周辺で産する黒曜石と判明した。幸連5遺跡は、直線距離で約650キロ離れている。

黒曜石の石器に詳しい浅間縄文ミュージアム(長野県御代田町)の堤隆館長は「遠い異国のエキゾチックなシンボルとして珍重されたのだろう。日本海を介した交易で持ち込まれたと考えられる」と推測している。

②長野産黒曜石の矢尻、北海道で出土=最遠方650キロ、縄文人交流裏付け

12/14(金) 18:35配信 JIJI.COM 時事通信社

北海道埋蔵文化財センターは14日、木古内町の幸連5遺跡で、約4500年前(縄文時代中期)の竪穴式住居跡から出土した矢尻が、長野県和田峠周辺の「和田エリア」の黒曜石から作られたものだと発表した。

直線距離で約650キロ離れており、縄文人が津軽海峡を越えて交流していたことを裏付けるという。

矢尻は2点で、大きい方が長さ2.54センチ、幅1.49センチ、厚さ0.44センチ、重さ1.1グラム。形状や色が長野県産の特徴を示しており、蛍光X線分析で特定した。昨年10月と今年6月に出土した。

北海道では、2009年にも福島町館崎遺跡で長野県産黒曜石の矢尻が見つかっている。同県の産地を起点とすると、今回は館崎遺跡より遠く、最遠方の事例となる。

長野県産黒曜石の矢尻は、青森県の三内丸山遺跡でも出土しており、縄文人が三内丸山経由で北海道にもたらした可能性がある。同センターの長沼孝常務理事は「津軽海峡を渡る際、お守りとして持たせたのではないか。実用性より精神的な思いを、この小さい矢尻は物語っている」との見方を示した。

少し前の記事になりますが・・

③長野)縄文時代の「黒耀石鉱山」で遺跡説明会

鈴木基顕 2018年8月27日03時00分 朝日新聞DIGITAL

長野県長和町の星糞峠(ほしくそとうげ)にある黒曜(耀)石原産地遺跡で26日、縄文時代の「黒耀石鉱山」の遺跡説明会が開かれ、町内外から約400人が参加した。参加者らは古代の人々が黒曜石を採掘した現場を見学し、約3500年前の大規模な遺跡に様々な思いをはせた。説明会は、遺跡のふもとにある「星くずの里たかやま黒耀石体験ミュージアム」を会場に同日開催された「第14回黒耀石のふるさと祭り」に合わせ、実施された。

星糞峠の黒耀石鉱山は、3年後の開設を目指す屋外展示施設の建設に向け、発掘調査が続けられ、縄文時代の採掘の様子をじかに見ることが出来る。掘り下げられた現場には、地層の中に埋もれていた大きな黒曜石の原石や、縄文人が黒曜石を採掘した穴、土砂をせき止めるために使われたとみられる約3500年前の木材などもある。

同ミュージアムの大竹幸恵学芸員が解説をした。参加者の一人、古川真人さん(57)は「壮大で、すごく奥が深い。古代の(黒曜石の)流通もすごい」と話した。

黒曜石は溶岩が固まって出来た天然のガラス。旧石器時代から縄文時代にかけて鋭い刃先を持つ石器の原料として利用された。長野県内には、霧ケ峰地域一帯にある、星ケ塔や、和田峠、星糞峠などの産地がある。採掘された黒曜石は、北海道の館崎遺跡、青森県の三内丸山遺跡、奈良県の桜ケ丘遺跡など、広い地域に流通した。黒曜石鉱山が残る県内と山梨県の一帯は今年度、「星降る中部高地の縄文世界」として日本遺産に認定された。

今年もあと2週間。

寒い中、今年最後のゴルフに行って来ました。

今年は八代ゴルフクラブが私にとっては打ち止めのゴルフ場になりました。

スコアーは歳をとる度に悪くなりますが健康のバロメターを測るには私にはほど良い運動です。

ゴルフを楽しむのに年齢の制限はありません。

現に我々のゴルフ仲間の最高齢は86歳、この方は時にはスコアーを80台で廻られることもあります。

みんなでゴルフを楽しんで前回のスコアーと今回の成果を見比べて自分の健康状態を見ながら楽しんでいます。

来年も何とか楽しめそうなのでメンバーの足を引っ張らない程度に頑張りたいと思っています。

メンバーの皆様ありがとうございます。

よいお年をお迎えください。

今週は熊本市や八代市で珍しい古文書が大学や市立博物館に寄贈されたニュースが2日続けてありました。

最初は12月13日、国史跡の井寺古墳(鹿島町)が幕末に発見された当時の状況を記録した古文書(地元の庄屋・有馬家文書)が熊本市の男性が所有していたが、家屋が被災したため熊本大学の研究者らでつくる「熊本被災史料レスキューネットワーク」に寄贈された。幕末の発見当時、墳丘が崩れて石室への扉が見つかった経緯、古墳各部の寸法のほか、槍先、鏃(やじり)、鏡のようなもの、刀といった副葬品、それに「そういんがいなければ 遺骨3人分」を確認したことなど具体的に記している。藩は元通りに埋め戻し、見物人が出入りしない方法を考えるよう指示していた。井寺古墳は、直線と弧線を組み合わせた文様や同心円文などが内部に描かれた5世紀末~6世紀頃の装飾古墳。熊本地震では墳丘に亀裂が生じ、石室も一部崩れた。げんざい、復旧に向けた調査が進んでいる。

2018年秋の装飾古墳一斉公開の時に撮った写真

2018年秋の装飾古墳一斉公開の時に撮った写真

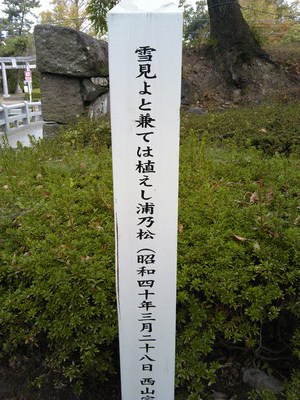

12月14日は八代ゆかりの連歌師で芭蕉に影響を与えた西山宗因自筆の書5点が八代市立博物館に寄贈されたニュース。

同博物館によると、宗因は15歳の時、八代城の城代だった加藤正方に仕えて連歌を学び、29歳まで八代で過ごした。加藤家の改易で1633年に八代を離れ、京都、大坂で連歌師として名をはせた。俳諧師としても活躍し、井原西鶴や松尾芭蕉に影響を与えた。芭蕉に「宗因がいなければ、これまでの俳諧の流れは生まれなかった」と言わしめたという。寄贈された中身は句を記した短冊3点と書簡、他者の俳諧の評価を記した評点の計5点。八代東ロータリークラブの創立30周年記念事業として贈られた。

八代城跡にある宗因の句碑

八代城跡にある宗因の句碑

最初は12月13日、国史跡の井寺古墳(鹿島町)が幕末に発見された当時の状況を記録した古文書(地元の庄屋・有馬家文書)が熊本市の男性が所有していたが、家屋が被災したため熊本大学の研究者らでつくる「熊本被災史料レスキューネットワーク」に寄贈された。幕末の発見当時、墳丘が崩れて石室への扉が見つかった経緯、古墳各部の寸法のほか、槍先、鏃(やじり)、鏡のようなもの、刀といった副葬品、それに「そういんがいなければ 遺骨3人分」を確認したことなど具体的に記している。藩は元通りに埋め戻し、見物人が出入りしない方法を考えるよう指示していた。井寺古墳は、直線と弧線を組み合わせた文様や同心円文などが内部に描かれた5世紀末~6世紀頃の装飾古墳。熊本地震では墳丘に亀裂が生じ、石室も一部崩れた。げんざい、復旧に向けた調査が進んでいる。

12月14日は八代ゆかりの連歌師で芭蕉に影響を与えた西山宗因自筆の書5点が八代市立博物館に寄贈されたニュース。

同博物館によると、宗因は15歳の時、八代城の城代だった加藤正方に仕えて連歌を学び、29歳まで八代で過ごした。加藤家の改易で1633年に八代を離れ、京都、大坂で連歌師として名をはせた。俳諧師としても活躍し、井原西鶴や松尾芭蕉に影響を与えた。芭蕉に「宗因がいなければ、これまでの俳諧の流れは生まれなかった」と言わしめたという。寄贈された中身は句を記した短冊3点と書簡、他者の俳諧の評価を記した評点の計5点。八代東ロータリークラブの創立30周年記念事業として贈られた。

走っている馬を同じ速さで追い掛ければ、馬は止まっているように見える。ある日、少年は考えた。「光の速さで光を追い掛けたら光はどう見えるだろう」。アインシュタインが16歳の頃の逸話だ。その疑問が物理学や宇宙論に革命をもたらす相対性理論につながった

▼子どもから大人へ、人生の扉が一つ開く16歳。才能がひときわ輝く時期なのかもしれない。まぶしいばかりのきらめきを今、私たちは目の当たりにしている

▼銀盤の上を軽やかに舞い世界を感動させたフィギュアスケートの紀平梨花さん(16)。グランプリファイナルで初出場優勝を果たした。日本勢では2005年の浅田真央さん以来の快挙だ

▼紀平さんは、女子では数人しか飛べない大技トリプルアクセル(3回転半ジャンプ)を決め、平昌冬季五輪女王のザギトワさん(ロシア)を破った。ザギトワさんも16歳。真央さんと韓国の金妍児(キムヨナ)さんのように、宿命のライバルとしてこれからも名勝負を見せてくれるに違いない

▼升目の盤の上から日本中を驚嘆させた16歳も。将棋の藤井聡太七段。史上最速、最年少、最高勝率で公式戦100勝を成し遂げた。最速と最年少の記録を破られた羽生善治竜王も「空前絶後の大記録」と賛辞を惜しまない

▼まるで光のような速さで頂点を追い掛けた2人。もっと速く、もっと遠くへ。さらなる可能性にあふれる16歳に、未来はどう見えているのだろう。

=2018/12/14付 西日本新聞朝刊=

昨日の【春秋】に人生の扉が開く16歳の記事がありました。

その話にも出てきた将棋の藤井翔太さんがプロを目指して杉本昌隆7段に弟子入りしたのは小学4年生の7月とのこと。

今日は八代市教育委員会主催の「第9回まなびフェスタやつしろ」という教育関係の催しが千丁町であり、活動関係の特別講演会として杉本昌隆7段が『師匠が語る、藤井聡太という才能』という話をされました。

話の内容はプロジェクターを使ってその時々の藤井聡太さんの将棋を中心に活躍ぶりを紹介しながら・・

◎将棋の魅力・・(誰にでもできる)

●年齢、体格差に関係なく楽しめる。

●論理的な思考力、決断力、忍耐力が養われる。

●盤上でコミュニケーションがとれる。(相手の考えが読める)

◎棋士に向く3つの性格

①負けず嫌い。ごまかさず負けを受け入れる。

②負けを引きずらない。

③孤独に強い

の話を織り込んで弟子の藤井聡太さんの人柄や将棋に対する熱意などのはなしをされました。

杉本さんの指導方法は特別な指導を行って藤井さんを育てたのではなく見守る形で弟子を育てたようです。

素晴らしい才能はもともと持ち合わせていたので、礼儀や作法など社会的な部分を教えていきましたと話されました。

話が終わって、杉本さんへの質問の時間には、小学生が「将棋が強くなるためにはどうしたらいいですか?」との質問もあり杉本さんからはいろいろな方法を説明されましたが、「将棋が好きで無ければ駄目ですよ」という「好きこそ物の上手なれ」のだめ押しの返答がありました。

▼子どもから大人へ、人生の扉が一つ開く16歳。才能がひときわ輝く時期なのかもしれない。まぶしいばかりのきらめきを今、私たちは目の当たりにしている

▼銀盤の上を軽やかに舞い世界を感動させたフィギュアスケートの紀平梨花さん(16)。グランプリファイナルで初出場優勝を果たした。日本勢では2005年の浅田真央さん以来の快挙だ

▼紀平さんは、女子では数人しか飛べない大技トリプルアクセル(3回転半ジャンプ)を決め、平昌冬季五輪女王のザギトワさん(ロシア)を破った。ザギトワさんも16歳。真央さんと韓国の金妍児(キムヨナ)さんのように、宿命のライバルとしてこれからも名勝負を見せてくれるに違いない

▼升目の盤の上から日本中を驚嘆させた16歳も。将棋の藤井聡太七段。史上最速、最年少、最高勝率で公式戦100勝を成し遂げた。最速と最年少の記録を破られた羽生善治竜王も「空前絶後の大記録」と賛辞を惜しまない

▼まるで光のような速さで頂点を追い掛けた2人。もっと速く、もっと遠くへ。さらなる可能性にあふれる16歳に、未来はどう見えているのだろう。

=2018/12/14付 西日本新聞朝刊=

昨日の【春秋】に人生の扉が開く16歳の記事がありました。

その話にも出てきた将棋の藤井翔太さんがプロを目指して杉本昌隆7段に弟子入りしたのは小学4年生の7月とのこと。

今日は八代市教育委員会主催の「第9回まなびフェスタやつしろ」という教育関係の催しが千丁町であり、活動関係の特別講演会として杉本昌隆7段が『師匠が語る、藤井聡太という才能』という話をされました。

話の内容はプロジェクターを使ってその時々の藤井聡太さんの将棋を中心に活躍ぶりを紹介しながら・・

◎将棋の魅力・・(誰にでもできる)

●年齢、体格差に関係なく楽しめる。

●論理的な思考力、決断力、忍耐力が養われる。

●盤上でコミュニケーションがとれる。(相手の考えが読める)

◎棋士に向く3つの性格

①負けず嫌い。ごまかさず負けを受け入れる。

②負けを引きずらない。

③孤独に強い

の話を織り込んで弟子の藤井聡太さんの人柄や将棋に対する熱意などのはなしをされました。

杉本さんの指導方法は特別な指導を行って藤井さんを育てたのではなく見守る形で弟子を育てたようです。

素晴らしい才能はもともと持ち合わせていたので、礼儀や作法など社会的な部分を教えていきましたと話されました。

話が終わって、杉本さんへの質問の時間には、小学生が「将棋が強くなるためにはどうしたらいいですか?」との質問もあり杉本さんからはいろいろな方法を説明されましたが、「将棋が好きで無ければ駄目ですよ」という「好きこそ物の上手なれ」のだめ押しの返答がありました。

検察側が懲役23年を求刑したあおり運転事故裁判は 懲役18年の判決、 危険運転の罪が認められました。

神奈川県の東名高速道路であおり運転をきっかけに家族4人が死傷した事故をめぐる裁判で、横浜地方裁判所は、被害者の車の進路を4回にわたって妨害した行為や車道上に車を止めた行為の結果、追突事故の発生の危険が高まったとして危険運転の罪を適用し、被告に懲役18年を言い渡しました。

あおり運転が危険運転致死傷罪になるかならないにかを争ったのが今回の裁判の争点。

一般の市民から見れば何故こんなにひどいことをして、危険運転致死傷罪が適用されないのか、誰もが判決を前にしてそう思った事でしょう。

専門家の意見も車は止まっていたので危険運転には当たらないとの見方が多く、この裁判一体どうなるのか・・。

今日のテレビでの解説に専門家の考え方の基本になるものとして「罪刑法定主義」なるもの、云々の話がありました。

でも専門家の判断にゆだねていては世の中の良識とかけ離れている判決が多いということで裁判員裁判なるものが始まったのも事実です。

また折角、裁判員裁判で決まった判決も高裁では認められずに何のための裁判員裁判なのか疑問視され、司法の在り方について国民の中で相当な不満が膨らみかけていました。

そう考えればこの判決の中身については少しは納得がいくものだと考えられるのかな⁇

●罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)

どのような行為が犯罪とされ,いかなる刑罰が科せられるか,犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原則。絶対王制下における罪刑専断主義と対比せられ,近代初頭の市民革命以後,法治国家思想と人権主義思想とを背景にして,刑罰権の濫用から市民の権利を保障するための近代市民法の基本原則と解されるにいたった。国連の世界人権宣言 (1948) も罪刑法定主義を宣明している。日本国憲法 31,39条は,罪刑法定主義を刑法上の原則として確認している。この原則から (1) 慣習刑法の排除,(2) 遡及処罰の禁止,(3) 絶対的不定期刑の禁止,(4) 類推解釈の禁止という4つの派生原則が生れる。

神奈川県の東名高速道路であおり運転をきっかけに家族4人が死傷した事故をめぐる裁判で、横浜地方裁判所は、被害者の車の進路を4回にわたって妨害した行為や車道上に車を止めた行為の結果、追突事故の発生の危険が高まったとして危険運転の罪を適用し、被告に懲役18年を言い渡しました。

あおり運転が危険運転致死傷罪になるかならないにかを争ったのが今回の裁判の争点。

一般の市民から見れば何故こんなにひどいことをして、危険運転致死傷罪が適用されないのか、誰もが判決を前にしてそう思った事でしょう。

専門家の意見も車は止まっていたので危険運転には当たらないとの見方が多く、この裁判一体どうなるのか・・。

今日のテレビでの解説に専門家の考え方の基本になるものとして「罪刑法定主義」なるもの、云々の話がありました。

でも専門家の判断にゆだねていては世の中の良識とかけ離れている判決が多いということで裁判員裁判なるものが始まったのも事実です。

また折角、裁判員裁判で決まった判決も高裁では認められずに何のための裁判員裁判なのか疑問視され、司法の在り方について国民の中で相当な不満が膨らみかけていました。

そう考えればこの判決の中身については少しは納得がいくものだと考えられるのかな⁇

●罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)

どのような行為が犯罪とされ,いかなる刑罰が科せられるか,犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原則。絶対王制下における罪刑専断主義と対比せられ,近代初頭の市民革命以後,法治国家思想と人権主義思想とを背景にして,刑罰権の濫用から市民の権利を保障するための近代市民法の基本原則と解されるにいたった。国連の世界人権宣言 (1948) も罪刑法定主義を宣明している。日本国憲法 31,39条は,罪刑法定主義を刑法上の原則として確認している。この原則から (1) 慣習刑法の排除,(2) 遡及処罰の禁止,(3) 絶対的不定期刑の禁止,(4) 類推解釈の禁止という4つの派生原則が生れる。

毎年この時期になると〝今年の漢字〟というものの発表があります。

今年も昨日、「災」が選ばれたとの報道がありました。

報道によると〝今年の漢字〟の意味は今年の世相を表すものでその年の世相を表す最もふさわしいもの1字が選ばれます。

公益財団法人「日本漢字能力検定協会」が毎年全国公募して最多票数を集めたものを選んでいるという。

また昨日は(いい字いち字・12月12日)の漢字の日にちなんで毎年この日を選んで開催されているらしい。そして、選ばれた1字は一年の出来事を清めるとともに新年が明るい年になることを願い、清水寺にて奉納の儀式を行っているとのこと。

※今年の世相・・大阪北部地震(6月)・西日本豪雨(7月)・台風21号(9月)・北海道地震(9月)など自然災害が相次いだ。

来年はいい年になりますように!

●「漢字の日」

漢字への関心・理解を深めると同時に、日本文化への認識を深める日として制定。毎年、全国公募によりその年の世相を表す漢字一字を発表することで、一年を振り返りながら、漢字に込められた奥深い意義を認識する機会を創出します。

●12月12日

「いいじいちじ」と読み、毎年「いい字」を少なくとも「一字」は覚えてほしいという願いを込めています。

●「今年の漢字」揮毫について

揮毫者:清水寺 貫主 森清範 様

色紙 :越前和紙(縦150㎝×横130㎝) ※福井県産

筆 :牛耳兼毫筆(ぎゅうじけんごうふで) ※広島県熊野産

毛…白天尾(しろあまお)長さ11.5㎝ 直径4.5㎝、 軸…長さ26㎝ (一番太いところの直径は約5.5㎝)

墨 :奈良県産

揮毫(きごう):[名](スル)《「揮」はふるう、「毫」は筆の意》毛筆で文字や絵をかくこと。特に、知名人が頼まれて書をかくこと。「色紙(しきし)に揮毫する」

今年も昨日、「災」が選ばれたとの報道がありました。

報道によると〝今年の漢字〟の意味は今年の世相を表すものでその年の世相を表す最もふさわしいもの1字が選ばれます。

公益財団法人「日本漢字能力検定協会」が毎年全国公募して最多票数を集めたものを選んでいるという。

また昨日は(いい字いち字・12月12日)の漢字の日にちなんで毎年この日を選んで開催されているらしい。そして、選ばれた1字は一年の出来事を清めるとともに新年が明るい年になることを願い、清水寺にて奉納の儀式を行っているとのこと。

※今年の世相・・大阪北部地震(6月)・西日本豪雨(7月)・台風21号(9月)・北海道地震(9月)など自然災害が相次いだ。

来年はいい年になりますように!

●「漢字の日」

漢字への関心・理解を深めると同時に、日本文化への認識を深める日として制定。毎年、全国公募によりその年の世相を表す漢字一字を発表することで、一年を振り返りながら、漢字に込められた奥深い意義を認識する機会を創出します。

●12月12日

「いいじいちじ」と読み、毎年「いい字」を少なくとも「一字」は覚えてほしいという願いを込めています。

●「今年の漢字」揮毫について

揮毫者:清水寺 貫主 森清範 様

色紙 :越前和紙(縦150㎝×横130㎝) ※福井県産

筆 :牛耳兼毫筆(ぎゅうじけんごうふで) ※広島県熊野産

毛…白天尾(しろあまお)長さ11.5㎝ 直径4.5㎝、 軸…長さ26㎝ (一番太いところの直径は約5.5㎝)

墨 :奈良県産

揮毫(きごう):[名](スル)《「揮」はふるう、「毫」は筆の意》毛筆で文字や絵をかくこと。特に、知名人が頼まれて書をかくこと。「色紙(しきし)に揮毫する」

今後30年以内に起きる確率が70~80%あると予測される南海トラフ地震、遅すぎる対応だが避難を促す程度の対策しか取れないのか?

南海トラフ上に存在する原発はいくらあるとお考えでしょうか?

南海トラフ地震が影響を及ぼすとみられている地域内にある原発は、浜岡原発(静岡県御前崎市。1~5号機。1、2号機は2009年に運転停止)、伊方原発(愛媛県西宇和郡伊方町。1~3号機)、川内原発(鹿児島県薩摩川内市。1~2号機)。廃炉作業中のものも含めて、10基の原発が存在する。フクシマがそうであるように、どの原発が事故を起こしても、中央防災会議が策定した被害予測をはるかに上回る惨状となるのは確かである。11日に開かれた中央防災会議の中身を朝日の記事から紹介します。

南海トラフ地震の恐れが高まった際に出される臨時情報に関し、政府の中央防災会議は11日、住民や自治体、企業が取るべき防災対応を整理し、報告書案を示した。マグニチュード(M)8級の地震が起き、さらに巨大地震が続発する可能性があるとして臨時情報が発表された場合、被害が及んでいない地域の住民も約1週間、津波に備えて事前に避難するとした。

政府が来年にも作成するガイドラインに沿い、自治体などはそれぞれ防災計画を作る。

南海トラフ地震は今後30年以内に70~80%の確率で発生し、最大32万人の死者が想定される。異常現象の確認で発生の恐れが高まっていると判断できる場合もあり、気象庁は、▽異常現象への調査を始めた▽調査結果――を臨時情報として発表する。

異常な現象は3ケースあり、巨大地震の想定震源域の半分でM8級の大地震が起きる「半割れ」、震源域の一部でM7級の地震が起きる「一部割れ」、プレート境界が揺れを伴わずに動く「ゆっくりすべり」。

1週間程度の避難を要するのは「半割れ」で、過去の事例や自治体へのアンケートから期間を定めた。M8級の地震が想定震源域の東側か西側、中央付近のいずれかで起こり、大きな被害が想定されるが、被災していない地域でもその後の巨大地震による津波に備え、避難が間に合わない住民や、避難しきれない可能性がある高齢者らに事前に避難してもらう。具体的な対象者は市町村が決めておく。

「一部割れ」「ゆっくりすべり」では、政府は地震や津波に備えるよう呼び掛ける程度にとどめ、住民や企業がどう対応するか、それぞれの判断に委ねることにした。

臨時情報は昨年11月、東海地震の予知を前提とした大規模地震対策特別措置法に基づく防災対応を約40年ぶりに見直し、導入された。同法は地震を予知すると首相が「警戒宣言」を出し、新幹線は運休するといった内容だった。中央防災会議作業部会主査の福和伸夫・名古屋大教授は「警戒宣言では国に判断を委ねていたが、国民や地域、企業が考え、被害を減らすしかない状況になった」と話した。

●「空振り前提」でも事前避難を 南海トラフで国が新方針

南海トラフ地震に向けた国の新たな対応方針がまとまった。想定震源域内の一部でマグニチュード(M)8級の巨大地震が起きた場合、ほかの地域の住民が、さらなる地震を警戒する期間などを初めて示した。今後、地域ごとに具体的な対策づくりが求められそうだ。

「空振りは前提だが、この情報を活用すれば被害を激減できることを理解する必要がある」――。中央防災会議の作業部会で主査を務めた福和伸夫・名古屋大教授は11日、報告書案についてこう話した。

報告書案は、大地震が起こる可能性が高まったと判断された場合の防災対応を示したものだ。気象庁は昨年11月、異常な現象が起きた際に「臨時情報」を発表する仕組みを導入したが、自治体などは具体的な行動について、国が一律の方針を作るよう求めていた。

想定される三つのケースのうち、特に「事前の避難が望ましい」としたのは、震源域の半分でM8級が起きた「半割れ」のケース。過去に世界で起きた103例のうち、1週間以内に隣の地域でもM8級以上の地震が起きたのは7例で「十数回に1回」の頻度だった。自治体アンケートの結果では、住民が避難に耐えられる期間は1週間程度という回答が多く、特に警戒する期間を1週間とした。

一方、一回り小さいM7級が震源域で起きる「一部割れ」は、避難までは求めなかった。1週間以内にM8級以上の地震が続くのは「数百回に1回」。備えを再確認するなど警戒レベルを上げ、必要に応じて自主避難する対応にとどめた。

人が揺れを感じず、被害が出ていない「ゆっくりすべり」のケースは前例がなく、大地震との関連がわからないため、「一部割れ」と同様の対応にした。M7級の地震は南海トラフで15年に1回の頻度で起きており、「一部割れ」の対応は何度も迫られる可能性がある。

山岡耕春・名古屋大教授は「確実ではない情報への対応は新しい考え方で、何もしないより意味があることだ。一方で、想定は裏切られることもあるので、起きた事象に迅速に対応することも重要だ」と話した。

●被害想定 熊本県

死者:20人

全壊建物:3,200棟

浸水面積:3.1平方キロ

直接被害額:4000億円

避難者数(1日):1万2,000人

避難者数(1週間)2万2,000人

断水:8万3,000人

以上、朝日新聞DIGITALより

南海トラフ地震とは

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域を「南海トラフ」といいます。

日本付近のプレートの模式図

この南海トラフ沿いのプレート境界では、①海側のプレート(フィリピン海プレート)が陸側のプレート(ユーラシアプレート)の下に1年あたり数cmの速度で沈み込んでいます。②その際、プレートの境界が強く固着して、陸側のプレートが地下に引きずり込まれ、ひずみが蓄積されます。③陸側のプレートが引きずり込みに耐えられなくなり、限界に達して跳ね上がることで発生する地震が「南海トラフ地震」です。①→②→③の状態が繰り返されるため、南海トラフ地震は繰り返し発生します。

南海トラフ地震の発生メカニズムの概念図

南海トラフ地震の過去事例を見てみると、その発生過程に多様性があることがわかります。宝永地震(1707年)のように駿河湾から四国沖の広い領域で同時に地震が発生したり、マグニチュード8クラスの大規模地震が隣接する領域で時間差をおいて発生したりしています。さらに、隣接する領域で地震が続発した事例では、安政東海地震(1854年)の際には、その32時間後に安政南海地震(1854年)が発生し、昭和東南海地震(1944年)の際には、2年後に昭和南海地震(1946年)が発生するなど、その時間差にも幅があることが知られています。

過去に発生した南海トラフ地の震源域の時空間分布

「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版)」(地震調査研究推進本部)

南海トラフ地震は、概ね100~150年間隔で繰り返し発生しており、前回の南海トラフ地震(昭和東南海地震(1944年)及び昭和南海地震(1946年))が発生してから70年以上が経過した現在では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まってきています。

以上気象庁ホームページより

南海トラフ上に存在する原発はいくらあるとお考えでしょうか?

南海トラフ地震が影響を及ぼすとみられている地域内にある原発は、浜岡原発(静岡県御前崎市。1~5号機。1、2号機は2009年に運転停止)、伊方原発(愛媛県西宇和郡伊方町。1~3号機)、川内原発(鹿児島県薩摩川内市。1~2号機)。廃炉作業中のものも含めて、10基の原発が存在する。フクシマがそうであるように、どの原発が事故を起こしても、中央防災会議が策定した被害予測をはるかに上回る惨状となるのは確かである。11日に開かれた中央防災会議の中身を朝日の記事から紹介します。

南海トラフ地震の恐れが高まった際に出される臨時情報に関し、政府の中央防災会議は11日、住民や自治体、企業が取るべき防災対応を整理し、報告書案を示した。マグニチュード(M)8級の地震が起き、さらに巨大地震が続発する可能性があるとして臨時情報が発表された場合、被害が及んでいない地域の住民も約1週間、津波に備えて事前に避難するとした。

政府が来年にも作成するガイドラインに沿い、自治体などはそれぞれ防災計画を作る。

南海トラフ地震は今後30年以内に70~80%の確率で発生し、最大32万人の死者が想定される。異常現象の確認で発生の恐れが高まっていると判断できる場合もあり、気象庁は、▽異常現象への調査を始めた▽調査結果――を臨時情報として発表する。

異常な現象は3ケースあり、巨大地震の想定震源域の半分でM8級の大地震が起きる「半割れ」、震源域の一部でM7級の地震が起きる「一部割れ」、プレート境界が揺れを伴わずに動く「ゆっくりすべり」。

1週間程度の避難を要するのは「半割れ」で、過去の事例や自治体へのアンケートから期間を定めた。M8級の地震が想定震源域の東側か西側、中央付近のいずれかで起こり、大きな被害が想定されるが、被災していない地域でもその後の巨大地震による津波に備え、避難が間に合わない住民や、避難しきれない可能性がある高齢者らに事前に避難してもらう。具体的な対象者は市町村が決めておく。

「一部割れ」「ゆっくりすべり」では、政府は地震や津波に備えるよう呼び掛ける程度にとどめ、住民や企業がどう対応するか、それぞれの判断に委ねることにした。

臨時情報は昨年11月、東海地震の予知を前提とした大規模地震対策特別措置法に基づく防災対応を約40年ぶりに見直し、導入された。同法は地震を予知すると首相が「警戒宣言」を出し、新幹線は運休するといった内容だった。中央防災会議作業部会主査の福和伸夫・名古屋大教授は「警戒宣言では国に判断を委ねていたが、国民や地域、企業が考え、被害を減らすしかない状況になった」と話した。

●「空振り前提」でも事前避難を 南海トラフで国が新方針

南海トラフ地震に向けた国の新たな対応方針がまとまった。想定震源域内の一部でマグニチュード(M)8級の巨大地震が起きた場合、ほかの地域の住民が、さらなる地震を警戒する期間などを初めて示した。今後、地域ごとに具体的な対策づくりが求められそうだ。

「空振りは前提だが、この情報を活用すれば被害を激減できることを理解する必要がある」――。中央防災会議の作業部会で主査を務めた福和伸夫・名古屋大教授は11日、報告書案についてこう話した。

報告書案は、大地震が起こる可能性が高まったと判断された場合の防災対応を示したものだ。気象庁は昨年11月、異常な現象が起きた際に「臨時情報」を発表する仕組みを導入したが、自治体などは具体的な行動について、国が一律の方針を作るよう求めていた。

想定される三つのケースのうち、特に「事前の避難が望ましい」としたのは、震源域の半分でM8級が起きた「半割れ」のケース。過去に世界で起きた103例のうち、1週間以内に隣の地域でもM8級以上の地震が起きたのは7例で「十数回に1回」の頻度だった。自治体アンケートの結果では、住民が避難に耐えられる期間は1週間程度という回答が多く、特に警戒する期間を1週間とした。

一方、一回り小さいM7級が震源域で起きる「一部割れ」は、避難までは求めなかった。1週間以内にM8級以上の地震が続くのは「数百回に1回」。備えを再確認するなど警戒レベルを上げ、必要に応じて自主避難する対応にとどめた。

人が揺れを感じず、被害が出ていない「ゆっくりすべり」のケースは前例がなく、大地震との関連がわからないため、「一部割れ」と同様の対応にした。M7級の地震は南海トラフで15年に1回の頻度で起きており、「一部割れ」の対応は何度も迫られる可能性がある。

山岡耕春・名古屋大教授は「確実ではない情報への対応は新しい考え方で、何もしないより意味があることだ。一方で、想定は裏切られることもあるので、起きた事象に迅速に対応することも重要だ」と話した。

●被害想定 熊本県

死者:20人

全壊建物:3,200棟

浸水面積:3.1平方キロ

直接被害額:4000億円

避難者数(1日):1万2,000人

避難者数(1週間)2万2,000人

断水:8万3,000人

以上、朝日新聞DIGITALより

南海トラフ地震とは

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域を「南海トラフ」といいます。

日本付近のプレートの模式図

この南海トラフ沿いのプレート境界では、①海側のプレート(フィリピン海プレート)が陸側のプレート(ユーラシアプレート)の下に1年あたり数cmの速度で沈み込んでいます。②その際、プレートの境界が強く固着して、陸側のプレートが地下に引きずり込まれ、ひずみが蓄積されます。③陸側のプレートが引きずり込みに耐えられなくなり、限界に達して跳ね上がることで発生する地震が「南海トラフ地震」です。①→②→③の状態が繰り返されるため、南海トラフ地震は繰り返し発生します。

南海トラフ地震の発生メカニズムの概念図

南海トラフ地震の過去事例を見てみると、その発生過程に多様性があることがわかります。宝永地震(1707年)のように駿河湾から四国沖の広い領域で同時に地震が発生したり、マグニチュード8クラスの大規模地震が隣接する領域で時間差をおいて発生したりしています。さらに、隣接する領域で地震が続発した事例では、安政東海地震(1854年)の際には、その32時間後に安政南海地震(1854年)が発生し、昭和東南海地震(1944年)の際には、2年後に昭和南海地震(1946年)が発生するなど、その時間差にも幅があることが知られています。

過去に発生した南海トラフ地の震源域の時空間分布

「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版)」(地震調査研究推進本部)

南海トラフ地震は、概ね100~150年間隔で繰り返し発生しており、前回の南海トラフ地震(昭和東南海地震(1944年)及び昭和南海地震(1946年))が発生してから70年以上が経過した現在では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まってきています。

以上気象庁ホームページより