今週は熊本市や八代市で珍しい古文書が大学や市立博物館に寄贈されたニュースが2日続けてありました。

最初は12月13日、国史跡の井寺古墳(鹿島町)が幕末に発見された当時の状況を記録した古文書(地元の庄屋・有馬家文書)が熊本市の男性が所有していたが、家屋が被災したため熊本大学の研究者らでつくる「熊本被災史料レスキューネットワーク」に寄贈された。幕末の発見当時、墳丘が崩れて石室への扉が見つかった経緯、古墳各部の寸法のほか、槍先、鏃(やじり)、鏡のようなもの、刀といった副葬品、それに「そういんがいなければ 遺骨3人分」を確認したことなど具体的に記している。藩は元通りに埋め戻し、見物人が出入りしない方法を考えるよう指示していた。井寺古墳は、直線と弧線を組み合わせた文様や同心円文などが内部に描かれた5世紀末~6世紀頃の装飾古墳。熊本地震では墳丘に亀裂が生じ、石室も一部崩れた。げんざい、復旧に向けた調査が進んでいる。

2018年秋の装飾古墳一斉公開の時に撮った写真

2018年秋の装飾古墳一斉公開の時に撮った写真

12月14日は八代ゆかりの連歌師で芭蕉に影響を与えた西山宗因自筆の書5点が八代市立博物館に寄贈されたニュース。

同博物館によると、宗因は15歳の時、八代城の城代だった加藤正方に仕えて連歌を学び、29歳まで八代で過ごした。加藤家の改易で1633年に八代を離れ、京都、大坂で連歌師として名をはせた。俳諧師としても活躍し、井原西鶴や松尾芭蕉に影響を与えた。芭蕉に「宗因がいなければ、これまでの俳諧の流れは生まれなかった」と言わしめたという。寄贈された中身は句を記した短冊3点と書簡、他者の俳諧の評価を記した評点の計5点。八代東ロータリークラブの創立30周年記念事業として贈られた。

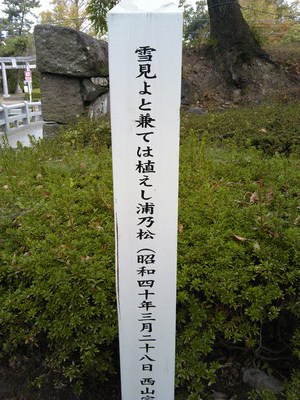

八代城跡にある宗因の句碑

八代城跡にある宗因の句碑

最初は12月13日、国史跡の井寺古墳(鹿島町)が幕末に発見された当時の状況を記録した古文書(地元の庄屋・有馬家文書)が熊本市の男性が所有していたが、家屋が被災したため熊本大学の研究者らでつくる「熊本被災史料レスキューネットワーク」に寄贈された。幕末の発見当時、墳丘が崩れて石室への扉が見つかった経緯、古墳各部の寸法のほか、槍先、鏃(やじり)、鏡のようなもの、刀といった副葬品、それに「そういんがいなければ 遺骨3人分」を確認したことなど具体的に記している。藩は元通りに埋め戻し、見物人が出入りしない方法を考えるよう指示していた。井寺古墳は、直線と弧線を組み合わせた文様や同心円文などが内部に描かれた5世紀末~6世紀頃の装飾古墳。熊本地震では墳丘に亀裂が生じ、石室も一部崩れた。げんざい、復旧に向けた調査が進んでいる。

12月14日は八代ゆかりの連歌師で芭蕉に影響を与えた西山宗因自筆の書5点が八代市立博物館に寄贈されたニュース。

同博物館によると、宗因は15歳の時、八代城の城代だった加藤正方に仕えて連歌を学び、29歳まで八代で過ごした。加藤家の改易で1633年に八代を離れ、京都、大坂で連歌師として名をはせた。俳諧師としても活躍し、井原西鶴や松尾芭蕉に影響を与えた。芭蕉に「宗因がいなければ、これまでの俳諧の流れは生まれなかった」と言わしめたという。寄贈された中身は句を記した短冊3点と書簡、他者の俳諧の評価を記した評点の計5点。八代東ロータリークラブの創立30周年記念事業として贈られた。