エドワード・シルベスター・モース(Edward Sylverster Morse 1838~1925)は、アメリカ人の動物学者で貝の研究をしていました。

1877年(明治10)腕足類という貝の研究のため来日し、横浜から東京に向かう汽車の窓から貝層を発見しました。

これが大森貝塚です。

貝塚とは大昔のゴミ捨て場で、貝以外にも動物の骨・土器・石器など様々なものが見つかっています。

モース博士による発掘は1877(明治10)年9月から12月に行われました。

1879年(明治12)には日本初の発掘報告書である“Shell Mounds of Omori”を出版しました。

彼はその報告書の中で、大森貝塚から発見された土器に縄目模様があることから「cord marked pottery」と名付けます。これを後に日本人の学者がいろいろと日本語に訳しますが、その中で白井光太郎という学者が「縄紋」と訳しました。

この名称が定着し、後に「縄文」と書かれるようになりました。(現在は、「縄文」と書く研究者と「縄紋」と書く研究者の両方がいます。)

この発掘は日本初の学術的発掘であり、このことから大森貝塚は「日本考古学発祥の地」と呼ばれています。

その後、1984年と1993年の大森貝塚遺跡庭園整備などの発掘調査が行われ、住居址や土器・装身具・魚や動物の骨などが大量に見つかりました。1984年、1993年の発掘資料のいくつかは、品川歴史館に展示しています。

大森貝塚発掘風景(1877年)“Shell Mounds of Omori”より

モースは1879年5月初めから40日余、九州、近畿地方に採集旅行をし、氷川町の大野貝塚にも訪れています。

大野貝塚は熊本県八代(やつしろ)郡氷川(ひかわ)町大野、国道3号沿いの同地区の小学校付近一帯にある遺跡。縄文時代後期の土器片、人骨などの出土が知られているが、近年ほとんどの地域が宅地化して壊滅寸前にある。本貝塚は1879年(明治12)モースが九州旅行中同貝塚を訪れており、モースの滞日日記『日本その日その日』にも掲載され、九州地方では学界にもっとも古く知られた縄文文化の貝塚遺跡の一つである。

【大野貝塚】

竜北村大字高塚字硴原(かきはら)・大字大野字太尾

小さい谷川をはさんで西面した台地突端へ流れ出す谷郷川の河口一帯に約3000坪にも及ぶ広大な面積の貝塚がある。

これが大野貝塚である。現在は、竜北東部小学校の敷地と、小学校地下の西面地帯および谷郷川の北東河岸周辺部地帯にその遺構が残っている。

大正五年(1916)8月10日の登録によれば、吉野村、桑原四作・岩崎達徳・白石正男・上村作次郎、合計2,488坪(『史跡の吉野』編集者・宮村剛、竜北村教育委員会事務局発行昭和31年(1956)8月1日)となっており、竜北東部小学校(旧吉野小学校)の改築が数回行われた折、貝塚もこわされているので全貌は明らかではない。

大野貝塚の場所についてしらべていると最終的に竜北東部小学校があった場所にたどり着きました。

この碑は昭和50年(1975)に開校百周年を記念して学校の跡地に建てられたものです。

この地に学校の校舎が建った明治二十五年(1892)四月、吉野尋常小学校として校舎の建築がなされています。

モースがこの貝塚を探索したのは明治12年(1879)ですので、この小高い地形から考えればまだ貝塚は残っていたと思えます。

竜北村史の記載より・・

この貝塚は、明治初年に貝灰が焼かれたため、北の大半は破損され、南の方は明治21年(1888)に学校敷地となり、この頃校地整地工事のため南側の方も壊されている。

その折にたくさんの縄文式土器片や石器・獣骨片などが出たときいている。その後、明治43年(1910)、昭和13年(1938)、昭和38年(1963)と校舎改築がなされたが、昭和13年の校庭拡張工事のため、その大部分がこわされており、現在は新校舎の裏側・谷郷川の上に面する傾斜面に少しだけ貝層をとどめている。

また明治25年(1892)学校敷地の工事中に、数多くの人骨が発見され、その人骨は東側に埋められたというがその地点は明らかではない。その一部は裏山に葬られ「貝塚人骨之塔?」と書いた碑が建てられている。

この貝塚から出土する土器は、阿高式・出水式・南福寺式などがあり、貝類は主としてハイ貝・カキ・マテ貝・ハマグリ・アサリ・アカニシ・ツメタ貝などの海水産で、魚骨・獣骨・人骨・石器類を出土する。また石器では石斧・たたき石・剥片石器・貝釧なども見られる。

貝釧・・ 貝製の腕輪。縄文時代では二枚貝に穴をあけ多数をつづり合わせて上腕にはめたが、古墳時代には巻き貝に穴をあけて腕にはめる形式のものが多く、スイジガイを模した青銅製のものもある。

1877年(明治10)腕足類という貝の研究のため来日し、横浜から東京に向かう汽車の窓から貝層を発見しました。

これが大森貝塚です。

貝塚とは大昔のゴミ捨て場で、貝以外にも動物の骨・土器・石器など様々なものが見つかっています。

モース博士による発掘は1877(明治10)年9月から12月に行われました。

1879年(明治12)には日本初の発掘報告書である“Shell Mounds of Omori”を出版しました。

彼はその報告書の中で、大森貝塚から発見された土器に縄目模様があることから「cord marked pottery」と名付けます。これを後に日本人の学者がいろいろと日本語に訳しますが、その中で白井光太郎という学者が「縄紋」と訳しました。

この名称が定着し、後に「縄文」と書かれるようになりました。(現在は、「縄文」と書く研究者と「縄紋」と書く研究者の両方がいます。)

この発掘は日本初の学術的発掘であり、このことから大森貝塚は「日本考古学発祥の地」と呼ばれています。

その後、1984年と1993年の大森貝塚遺跡庭園整備などの発掘調査が行われ、住居址や土器・装身具・魚や動物の骨などが大量に見つかりました。1984年、1993年の発掘資料のいくつかは、品川歴史館に展示しています。

大森貝塚発掘風景(1877年)“Shell Mounds of Omori”より

モースは1879年5月初めから40日余、九州、近畿地方に採集旅行をし、氷川町の大野貝塚にも訪れています。

大野貝塚は熊本県八代(やつしろ)郡氷川(ひかわ)町大野、国道3号沿いの同地区の小学校付近一帯にある遺跡。縄文時代後期の土器片、人骨などの出土が知られているが、近年ほとんどの地域が宅地化して壊滅寸前にある。本貝塚は1879年(明治12)モースが九州旅行中同貝塚を訪れており、モースの滞日日記『日本その日その日』にも掲載され、九州地方では学界にもっとも古く知られた縄文文化の貝塚遺跡の一つである。

【大野貝塚】

竜北村大字高塚字硴原(かきはら)・大字大野字太尾

小さい谷川をはさんで西面した台地突端へ流れ出す谷郷川の河口一帯に約3000坪にも及ぶ広大な面積の貝塚がある。

これが大野貝塚である。現在は、竜北東部小学校の敷地と、小学校地下の西面地帯および谷郷川の北東河岸周辺部地帯にその遺構が残っている。

大正五年(1916)8月10日の登録によれば、吉野村、桑原四作・岩崎達徳・白石正男・上村作次郎、合計2,488坪(『史跡の吉野』編集者・宮村剛、竜北村教育委員会事務局発行昭和31年(1956)8月1日)となっており、竜北東部小学校(旧吉野小学校)の改築が数回行われた折、貝塚もこわされているので全貌は明らかではない。

大野貝塚の場所についてしらべていると最終的に竜北東部小学校があった場所にたどり着きました。

この碑は昭和50年(1975)に開校百周年を記念して学校の跡地に建てられたものです。

この地に学校の校舎が建った明治二十五年(1892)四月、吉野尋常小学校として校舎の建築がなされています。

モースがこの貝塚を探索したのは明治12年(1879)ですので、この小高い地形から考えればまだ貝塚は残っていたと思えます。

竜北村史の記載より・・

この貝塚は、明治初年に貝灰が焼かれたため、北の大半は破損され、南の方は明治21年(1888)に学校敷地となり、この頃校地整地工事のため南側の方も壊されている。

その折にたくさんの縄文式土器片や石器・獣骨片などが出たときいている。その後、明治43年(1910)、昭和13年(1938)、昭和38年(1963)と校舎改築がなされたが、昭和13年の校庭拡張工事のため、その大部分がこわされており、現在は新校舎の裏側・谷郷川の上に面する傾斜面に少しだけ貝層をとどめている。

また明治25年(1892)学校敷地の工事中に、数多くの人骨が発見され、その人骨は東側に埋められたというがその地点は明らかではない。その一部は裏山に葬られ「貝塚人骨之塔?」と書いた碑が建てられている。

この貝塚から出土する土器は、阿高式・出水式・南福寺式などがあり、貝類は主としてハイ貝・カキ・マテ貝・ハマグリ・アサリ・アカニシ・ツメタ貝などの海水産で、魚骨・獣骨・人骨・石器類を出土する。また石器では石斧・たたき石・剥片石器・貝釧なども見られる。

貝釧・・ 貝製の腕輪。縄文時代では二枚貝に穴をあけ多数をつづり合わせて上腕にはめたが、古墳時代には巻き貝に穴をあけて腕にはめる形式のものが多く、スイジガイを模した青銅製のものもある。

角膜潰瘍の治療が退院療養になって丁度1週間になります。

外来診療の予約を29日10時にしていましたので、家内の運転で8時過ぎに家を出ました。

途中、トイレ休憩でコンビニに寄った際、家内が駐車場で足を引っかけて顔から転んでケガをしたため引き換えして家に連れて帰りました。

当番医まで連れて行ってあげればよかったのですが、私の方も時間に余裕がなかったので家内に当番医を捜して病院に行くよう言ってからすぐに熊本の病院に行きました。

途中で病院まで連れて行ってあげればよかったと何度か思いながら不自由な目で熊本まで診察に出かけました。

躓いて怪我をする家内には何度か記憶にあります。

年をとれば二人三脚で支えあいながら生きていかなければなりません。

診察が終わり帰る道すがら、もし今度このような事があったらきちんと病院まで付き添ってあげようと、今日の自分の行動に反省しきりです。

昨日久し振りに八代市の博物館で講座がありました。

熊本地震などでの建物の痛みもあり年末から補修工事のため閉館していました。

今回は工事も無事完了しましたので4月19日(金)~6月2日(日)まで春季特別展覧会 佐賀県立九州陶磁文化館所蔵名品展の開催に伴う特別講演会が27日(土)1時30分~3時まで佐賀県立九州陶磁文化館館長の鈴田由紀夫先生を招いて『日本遺産・日本陶磁のふるさと肥前』という演題で時期についての話がありました。

話の内容は

①肥前陶磁の楽しみ方 陶磁の美を楽しむ(陶器と陶磁の違い)

②歴史的な背景を楽しむ 何故その時代の人が好んだのか?

③現代へ繋げて楽しむ(引きずっている産地の気質)

④個々の作品を楽しむ(鑑賞のポイント)

4つの楽しみ方に分けて話を進められましたが時代の変遷とともに地域の区画も変わりその地域の行政も変わって来たので江戸時代と現代の区画の違いを地図に表して説明がありました。

今日のお話の細かい部分については博物館の展示場で頂いた『日本磁器のふるさと肥前~百花繚乱のやきもの散歩~』のガイドブックに詳しく書いてありますので、博物館に出かけてみてください。

鈴田由紀夫

佐賀県立九州陶磁文化館館長。

1952年佐賀県生まれ。

77年九州芸術工科大学卒業、79年同大学院修士課程を修了。

同館学芸員を経て2010年から館長。

退院はしたものの世の中が平成の終わりを告げるニュースを数多く流すものだから、私も何かしておかなければと、氷川町まで大野貝塚があった場所を探しに氷川町役場の隣にある社会教育センターで尋ねることにしました。

これまでの調べでは役場の近くという情報をもとに尋ねたのであるが詳しい人がいなくて大野という場所は道の駅竜北がある辺りではないかとの話であった。

何年か前に道の駅の前の竜北公園に大野窟古墳(おおのいわや)のことや史跡に詳しい学芸員の方が居られたので何か情報が採れるのではと尋ねましたが、その方は昨年退職されたとの事。

新しい担当者と貝塚の事を話しているうちに資料はないが、表の看板に史跡の場所が書いてある地図があるとのことで、その看板を見てみると、道の駅と竜北公園のあいだに●印がつけてあり「大野貝塚」とあります。

道の駅と竜北公園の間には3号線が通っています。この辺りは昔海だったことはよく知られていますので、はっきりした場所は分かりませんでしたが一応この辺りということで写真を撮って帰ってきました。

道の駅の信号から山手に上がったところが竜北公園です

駐車場の奥はウオーキングセンターの事務所

駐車場の上は公園になっています

史跡の場所を記した看板

事務所の隣は3号線を挟んで道の駅竜北の物産館があります

この日はこの辺りということで帰りましたが、社会教育センターで竜北村史に大野貝塚の事が書かれている箇所があり、コピーしていただきました。

それを読むとまた迷いが出てきました。

そこにはこんなことが書いてあります。

この貝塚の調査を最初に行ったのは、当時東京大学の外人教師として動物学の教靱をとっていたE・Sモースであり、明治12年(1879)6月頃、地質学について教靱をとっていたライマンと共に、この貝塚を調査した。

調査の概要については、彼の著書『日本その日その日』に記されている。

この貝塚は、明治初年に貝灰が焼かれたため、北の大半は破損され、南の方は明治21年(1888)に学校敷地となり、この頃校地整地工事のため南側の方も壊されている。

その折にたくさんの縄文式土器片や石器・獣骨片などが出たときいている。その後、明治43年(1910)、昭和13年(1938)、昭和38年(1963)と校舎改築がなされたが、昭和13年の校庭拡張工事のため、その大部分がこわされており、現在は新校舎の裏側・谷郷川の上に面する傾斜面に少しだけ貝層をとどめている。

また明治25年(1892)学校敷地の工事中に、数多くの人骨が発見され、その人骨は東側に埋められたというがその地点は明らかではない。その一部は裏山に葬られ「貝塚人骨之塔?」と書いた碑が建てられている。

この貝塚から出土する土器は、阿高式・出水式・南福寺式などがあり、貝類は主としてハイ貝・カキ・マテ貝・ハマグリ・アサリ・アカニシ・ツメタ貝などの海水産で、魚骨・獣骨・人骨・石器類を出土する。また石器では石斧・たたき石・剥片石器・貝釧なども見られる。

貝釧・・ 貝製の腕輪。縄文時代では二枚貝に穴をあけ多数をつづり合わせて上腕にはめたが、古墳時代には巻き貝に穴をあけて腕にはめる形式のものが多く、スイジガイを模した青銅製のものもある。

場所については

【大野貝塚】

竜北村大字高塚字硴原(かきはら)・大字大野字太尾

小さい谷川をはさんで西面した台地突端へ流れ出す谷郷川の河口一帯に約3000坪にも及ぶ広大な面積の貝塚がある。

これが大野貝塚である。現在は、竜北東部小学校の敷地と、小学校地下の西面地帯および谷郷川の北東河岸周辺部地帯にその遺構が残っている。

大正五年(1916)8月10日の登録によれば、吉野村、桑原四作・岩崎達徳・白石正男・上村作次郎、合計2,488坪(『史跡の吉野』編集者・宮村剛、竜北村教育委員会事務局発行王和31年(1956)8月1日)となっており、竜北東部小学校(旧吉野小学校)の改築が数回行われた折、貝塚もこわされているので全貌は明らかではない。

ということで竜北東部小学校に次は行ってみようと思います。

これまでの調べでは役場の近くという情報をもとに尋ねたのであるが詳しい人がいなくて大野という場所は道の駅竜北がある辺りではないかとの話であった。

何年か前に道の駅の前の竜北公園に大野窟古墳(おおのいわや)のことや史跡に詳しい学芸員の方が居られたので何か情報が採れるのではと尋ねましたが、その方は昨年退職されたとの事。

新しい担当者と貝塚の事を話しているうちに資料はないが、表の看板に史跡の場所が書いてある地図があるとのことで、その看板を見てみると、道の駅と竜北公園のあいだに●印がつけてあり「大野貝塚」とあります。

道の駅と竜北公園の間には3号線が通っています。この辺りは昔海だったことはよく知られていますので、はっきりした場所は分かりませんでしたが一応この辺りということで写真を撮って帰ってきました。

道の駅の信号から山手に上がったところが竜北公園です

駐車場の奥はウオーキングセンターの事務所

駐車場の上は公園になっています

史跡の場所を記した看板

事務所の隣は3号線を挟んで道の駅竜北の物産館があります

この日はこの辺りということで帰りましたが、社会教育センターで竜北村史に大野貝塚の事が書かれている箇所があり、コピーしていただきました。

それを読むとまた迷いが出てきました。

そこにはこんなことが書いてあります。

この貝塚の調査を最初に行ったのは、当時東京大学の外人教師として動物学の教靱をとっていたE・Sモースであり、明治12年(1879)6月頃、地質学について教靱をとっていたライマンと共に、この貝塚を調査した。

調査の概要については、彼の著書『日本その日その日』に記されている。

この貝塚は、明治初年に貝灰が焼かれたため、北の大半は破損され、南の方は明治21年(1888)に学校敷地となり、この頃校地整地工事のため南側の方も壊されている。

その折にたくさんの縄文式土器片や石器・獣骨片などが出たときいている。その後、明治43年(1910)、昭和13年(1938)、昭和38年(1963)と校舎改築がなされたが、昭和13年の校庭拡張工事のため、その大部分がこわされており、現在は新校舎の裏側・谷郷川の上に面する傾斜面に少しだけ貝層をとどめている。

また明治25年(1892)学校敷地の工事中に、数多くの人骨が発見され、その人骨は東側に埋められたというがその地点は明らかではない。その一部は裏山に葬られ「貝塚人骨之塔?」と書いた碑が建てられている。

この貝塚から出土する土器は、阿高式・出水式・南福寺式などがあり、貝類は主としてハイ貝・カキ・マテ貝・ハマグリ・アサリ・アカニシ・ツメタ貝などの海水産で、魚骨・獣骨・人骨・石器類を出土する。また石器では石斧・たたき石・剥片石器・貝釧なども見られる。

貝釧・・ 貝製の腕輪。縄文時代では二枚貝に穴をあけ多数をつづり合わせて上腕にはめたが、古墳時代には巻き貝に穴をあけて腕にはめる形式のものが多く、スイジガイを模した青銅製のものもある。

場所については

【大野貝塚】

竜北村大字高塚字硴原(かきはら)・大字大野字太尾

小さい谷川をはさんで西面した台地突端へ流れ出す谷郷川の河口一帯に約3000坪にも及ぶ広大な面積の貝塚がある。

これが大野貝塚である。現在は、竜北東部小学校の敷地と、小学校地下の西面地帯および谷郷川の北東河岸周辺部地帯にその遺構が残っている。

大正五年(1916)8月10日の登録によれば、吉野村、桑原四作・岩崎達徳・白石正男・上村作次郎、合計2,488坪(『史跡の吉野』編集者・宮村剛、竜北村教育委員会事務局発行王和31年(1956)8月1日)となっており、竜北東部小学校(旧吉野小学校)の改築が数回行われた折、貝塚もこわされているので全貌は明らかではない。

ということで竜北東部小学校に次は行ってみようと思います。

家内が見事に花開いた孔雀サボテンをみて朝から一緒に見ようと声掛けしてくれました。

孫の子守でいつも行く公園はクローバーの花盛り。

今の時期、どの花を見てもきれいに咲き誇っています。

草木も主張するんだと、あらためて感じました。

なかなか元に戻れない身体の調子。

20日間も入院していればこれだけ体力が落ちるものか思い知らされるこの頃です。

病院では外に出られないので80mの廊下を歩くしか出来なかったのですが、昨日からいつもの散歩コースを歩くようにしています。

今日は燃えるごみの収集日。

家のまわりを掃除して、その後散歩に出かけましたが小さな雨が降り出したので速足で帰って来ました。

ただこれだけの事なのですがすぐに息が上がってしまい疲れがどっと出る始末。

目の方は徐々に回復している様に思うのですが身体の方はまともではない様子。

つくづく歳を感じる今日この頃。

王塚古墳や筑後川周辺の装飾古墳は今年の春は入院のため行けませんでした。

来月のゴルフには参加できるでしょうか?

20日間も入院していればこれだけ体力が落ちるものか思い知らされるこの頃です。

病院では外に出られないので80mの廊下を歩くしか出来なかったのですが、昨日からいつもの散歩コースを歩くようにしています。

今日は燃えるごみの収集日。

家のまわりを掃除して、その後散歩に出かけましたが小さな雨が降り出したので速足で帰って来ました。

ただこれだけの事なのですがすぐに息が上がってしまい疲れがどっと出る始末。

目の方は徐々に回復している様に思うのですが身体の方はまともではない様子。

つくづく歳を感じる今日この頃。

王塚古墳や筑後川周辺の装飾古墳は今年の春は入院のため行けませんでした。

来月のゴルフには参加できるでしょうか?

今日は朝7時の点眼に間に合うように起床しました。

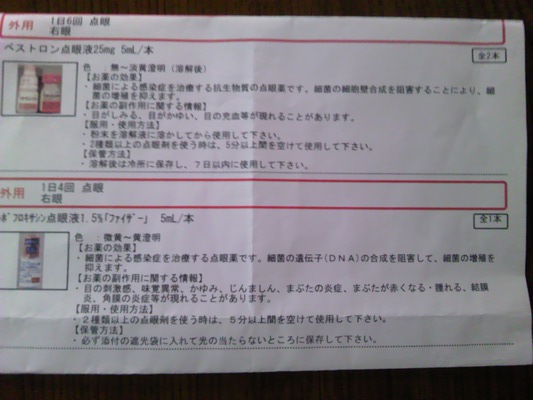

病院から戴いた目薬は2種類あって指定された時間に点眼するように指示されています。

病院ではお薬の説明書には目を通しましたが使用方法や保管方法などは病院任せでした。

家に帰って改めて見てみると大事なことがたくさん書いてあります。

点眼時間や種類の間違いだけでなくそれぞれの目薬の保管方法なども見落としの部分がありました。

退院後の角膜潰瘍用の目薬は2種類(点眼用)と、寝る前のぬりぐすりが1種類あります。

①外用 1日6回 点眼(7時、9時、11時、14時、16時、20時)

ベストロン点眼液25mg 5mL/本

色 :無~淡黄澄明(溶解後)

【薬の効用】

●最近による感染症を治療する抗生物質の点眼薬です。最近の壁合成を阻害することにより、細菌の増殖を抑えます。

【お薬の副作用に関する情報】

●目がしみる、目がかゆい、目の充血等が現れることがあります。

【服用・使用方法】

●粉末を溶解液に溶かしてから使用してください。

●2種類以上の点眼剤を使うときは、5分以上間を空けて使用してください。

【保管方法】

●溶解後は冷所に保存し、7日以内に使用してください。

②外用 1日4回 点眼(10時、13時、15時、17時)

レボ フロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 5mL/本

色 :微黄~黄澄明

【お薬の効用】

●細菌による感染症を治療する点眼薬です。細菌の遺伝子(DNA)の合成を阻害して、細菌の増殖を抑えます。

【お薬の副作用に関する情報】

●目の刺激感、味覚異常、かゆみ、じんましん、まぶたの炎症、まぶたが赤くなる・腫れる、結膜炎、角膜の炎症等が現れることがあります。

【服用・使用方法】

●2種類以上の点眼剤を使うときは、5分以上間を空けて使用してください。

【保管方法】

●必ず添付の遮光袋に入れて光の当たらないところに保存してください。

③1日1回 寝る前のぬりぐすり

タリビット眼軟膏0.3% 3.5グラム

広範囲抗菌点眼剤

病院から戴いた目薬は2種類あって指定された時間に点眼するように指示されています。

病院ではお薬の説明書には目を通しましたが使用方法や保管方法などは病院任せでした。

家に帰って改めて見てみると大事なことがたくさん書いてあります。

点眼時間や種類の間違いだけでなくそれぞれの目薬の保管方法なども見落としの部分がありました。

退院後の角膜潰瘍用の目薬は2種類(点眼用)と、寝る前のぬりぐすりが1種類あります。

①外用 1日6回 点眼(7時、9時、11時、14時、16時、20時)

ベストロン点眼液25mg 5mL/本

色 :無~淡黄澄明(溶解後)

【薬の効用】

●最近による感染症を治療する抗生物質の点眼薬です。最近の壁合成を阻害することにより、細菌の増殖を抑えます。

【お薬の副作用に関する情報】

●目がしみる、目がかゆい、目の充血等が現れることがあります。

【服用・使用方法】

●粉末を溶解液に溶かしてから使用してください。

●2種類以上の点眼剤を使うときは、5分以上間を空けて使用してください。

【保管方法】

●溶解後は冷所に保存し、7日以内に使用してください。

②外用 1日4回 点眼(10時、13時、15時、17時)

レボ フロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 5mL/本

色 :微黄~黄澄明

【お薬の効用】

●細菌による感染症を治療する点眼薬です。細菌の遺伝子(DNA)の合成を阻害して、細菌の増殖を抑えます。

【お薬の副作用に関する情報】

●目の刺激感、味覚異常、かゆみ、じんましん、まぶたの炎症、まぶたが赤くなる・腫れる、結膜炎、角膜の炎症等が現れることがあります。

【服用・使用方法】

●2種類以上の点眼剤を使うときは、5分以上間を空けて使用してください。

【保管方法】

●必ず添付の遮光袋に入れて光の当たらないところに保存してください。

③1日1回 寝る前のぬりぐすり

タリビット眼軟膏0.3% 3.5グラム

広範囲抗菌点眼剤

角膜潰瘍の治療には、やっぱり入院の必要性を感じた退院第2日目でした。

退院したとは言え頻度点眼の治療は続いています。

退院したのでほっとしたのか起床時間を間違えて7時前には起きなければならないのに起きたのは8時前。

朝7時の点眼が40分ほど遅れてしまいました。

朝食を済ませてすぐに糖尿医へ定期検診。

それまでに9時の点眼、帰宅すると10時の点眼、頂いた薬などの始末と身の回りの片付けをしているうちに11時の点眼。

これから1時まで点眼はありません。

こんな調子で点眼時間と点眼目薬が間違わないようにカレンダーに表を作りました。

少し落ち着いて庭をのぞいて観ますと入院前には咲いていなかった花たちが咲いていました。

退院したとは言え頻度点眼の治療は続いています。

退院したのでほっとしたのか起床時間を間違えて7時前には起きなければならないのに起きたのは8時前。

朝7時の点眼が40分ほど遅れてしまいました。

朝食を済ませてすぐに糖尿医へ定期検診。

それまでに9時の点眼、帰宅すると10時の点眼、頂いた薬などの始末と身の回りの片付けをしているうちに11時の点眼。

これから1時まで点眼はありません。

こんな調子で点眼時間と点眼目薬が間違わないようにカレンダーに表を作りました。

少し落ち着いて庭をのぞいて観ますと入院前には咲いていなかった花たちが咲いていました。

やっと退院することが出来ました。

今回の入院は八代市内どこにも目の処置ができる病院がないので熊本の病院を紹介されたのだと思います。

最初のうちは24時間、30分おきに就寝中も1時間おきに点眼による治療が続きました。

3種類の目薬を規則正しく頻度点眼する治療法です。

これを家庭で治療せよと言ってもなかなか出来るものではありません。

病院では看護士が交代で1日中管理してもらえるのでその点は安心です。

日中の30分おきという時間拘束と外の景色が全く見えない病室での生活には相当精神的にまいるものを感じました。

点眼回数は朝7時から夜8時までの間10回になりました。

これからどのくらい治療が続くかはわかりません。

今のところ顔も洗えないのでスティックタオル、目まわりの洗浄綿やコットン綿棒を目薬以外に用意するよう看護師から言われて近所の薬局で購入しました。

1週間後、外来での検診があります。

入院中に阿蘇山の爆発がありましたが廊下伝いの病棟東側の窓から1度だけ噴煙を見ることが出来ました。

今回の入院は八代市内どこにも目の処置ができる病院がないので熊本の病院を紹介されたのだと思います。

最初のうちは24時間、30分おきに就寝中も1時間おきに点眼による治療が続きました。

3種類の目薬を規則正しく頻度点眼する治療法です。

これを家庭で治療せよと言ってもなかなか出来るものではありません。

病院では看護士が交代で1日中管理してもらえるのでその点は安心です。

日中の30分おきという時間拘束と外の景色が全く見えない病室での生活には相当精神的にまいるものを感じました。

点眼回数は朝7時から夜8時までの間10回になりました。

これからどのくらい治療が続くかはわかりません。

今のところ顔も洗えないのでスティックタオル、目まわりの洗浄綿やコットン綿棒を目薬以外に用意するよう看護師から言われて近所の薬局で購入しました。

1週間後、外来での検診があります。

入院中に阿蘇山の爆発がありましたが廊下伝いの病棟東側の窓から1度だけ噴煙を見ることが出来ました。

昨日、病院で市民講座がありました。

退院日も決まり、点眼回数も昨日から日に10回になりました。

病室でじっとしているのも退屈なので午後2時からの市民講座に参加しました。

くまもと森都総合病院、麻酔科部長 田口裕之さんが『麻酔科医って何しているの』という題名で話をされました。

これまでに怪我や病気で手術の度に麻酔の経験はありますが麻酔について深く考えたことはありません。

話の内容を一つ一つ取って見ると非常に奥が深いもののように感じました。

話の中で麻酔科医は意識を奪った責任を取るという麻酔行為ついて、患者さんへの向き合い方や心情を聞いた時には、仕事に対する責任感の強さを感じ心を打たれました。

専門的なことはほとんど理解できませんでしたがプロ意識については十分納得しました。

いいお話をありがとう。

これからも頑張って下さい。

話の内容は

●麻酔の歴史と手術の発展

●麻酔科医って?

●全身麻酔と局所麻酔について

●麻酔の流れ

●麻酔科医の仕事のひろがり

・集中治療・救急救命

・ペインクリニック

・緩和ケア

・医療安全・医療機器管理・減菌業務

ペイン‐クリニック(pain clinic)〈痛みの診療所〉の意

実際には,単に痛みを抑えるだけでなく,病気に伴った不快な症状を緩和し,患者の日常生活に活気を取り戻してもらうための診断と治療を行う。1962年,東京大学病院に日本ではじめてペインクリニックが新設されたのをきっかけに,それまで個々の診療科で麻酔科医を中心に行われていたものが,独立の科として認識されるようになった。

神経痛・癌(がん)などの痛みや痙攣(けいれん)を緩解させるための治療。局所麻酔法の神経ブロックの技術を応用して行う。

穀雨

暦便覧における二十四節気の解説

・穀雨 (こくう) 春雨降りて百穀を生化すれば也

4月20日頃(2019年は4月20日)。 および立夏までの期間。

太陽黄径30度

清明から数えて15日目頃。

春季の最後の節気。

春雨が百穀を潤すことから名づけられたもので、雨で潤った田畑は種まきの好期を迎えます。この時季に、特に雨が多いというわけではありませんが、穀雨以降、降雨量が多くなり始めます。

「清明になると雪が降らなくなり、穀雨になると霜が降りることもなくなる」という言葉があるように、南の地方ではトンボが飛び始め、冬服やストーブとも完全に別れる季節です。

変わりやすい春の天気もこの頃から安定し、日差しも強まってきます。

昔から、この日を田植えの準備をする目安にしているようです。

穀雨が終わる頃に八十八夜を迎えます。

日本の行事・暦より

今月の3日から角膜潰瘍で緊急入院。

潰瘍の原因は緑膿菌とモラクセラ菌。

この菌を退治するために朝7時から夜11時まで30分おきに2種類の目薬を交替に点眼します。

11時から朝7時までは1時間おきの点眼になります。

寝ようと思ってもすぐ起こされるので睡眠不足がずっと続きます。

それ以外に別の種類の目薬が日に3回点眼しなければなりません。

片目ではほとんど何もできません。

2週間この治療を続けやっと昼間1時間おきの点眼になり夜中は2時間おきになりました。

痛みもほとんどなくなりゆっくり病院生活をと思いきや病院からは全く出られないので今度はそれが悩みの種です。

やはり病気はしたくないものです。

4/18夜7時から病院内で熊本マンドリン協会の『夕べのコンサート」がありました。

15人の男女がそれぞれの弦楽器をを用いて、「丘を越えて」、「知床旅情」、「南国土佐を後にして」、「Think of me」、「昴」、「瀬戸の花嫁」、「ふるさと」など10曲を演奏されました。

色々な患者さんの中に車いすでの観客も多くあって演奏会は賑あいました。

この病院の患者さんは、普段、ほとんどが病室での生活になります。

40分ほどの演奏ですが生の演奏なので迫力もあるし特にマンドリンの音色には何故か親しみや懐かしみを覚えます。

1曲1曲、曲が終わる度に大きな拍手が巻き起こります。

久々に楽しい夜を過ごさせていただきました。

ありがとう。

潰瘍の原因は緑膿菌とモラクセラ菌。

この菌を退治するために朝7時から夜11時まで30分おきに2種類の目薬を交替に点眼します。

11時から朝7時までは1時間おきの点眼になります。

寝ようと思ってもすぐ起こされるので睡眠不足がずっと続きます。

それ以外に別の種類の目薬が日に3回点眼しなければなりません。

片目ではほとんど何もできません。

2週間この治療を続けやっと昼間1時間おきの点眼になり夜中は2時間おきになりました。

痛みもほとんどなくなりゆっくり病院生活をと思いきや病院からは全く出られないので今度はそれが悩みの種です。

やはり病気はしたくないものです。

4/18夜7時から病院内で熊本マンドリン協会の『夕べのコンサート」がありました。

15人の男女がそれぞれの弦楽器をを用いて、「丘を越えて」、「知床旅情」、「南国土佐を後にして」、「Think of me」、「昴」、「瀬戸の花嫁」、「ふるさと」など10曲を演奏されました。

色々な患者さんの中に車いすでの観客も多くあって演奏会は賑あいました。

この病院の患者さんは、普段、ほとんどが病室での生活になります。

40分ほどの演奏ですが生の演奏なので迫力もあるし特にマンドリンの音色には何故か親しみや懐かしみを覚えます。

1曲1曲、曲が終わる度に大きな拍手が巻き起こります。

久々に楽しい夜を過ごさせていただきました。

ありがとう。

上野原遺跡【うえのはらいせき】

鹿児島県霧島市にある縄文早期の集落遺跡。従来、縄文晩期に出現するとされてきた壺形土器や、後期に出現する滑車型耳飾りが出土した。壺形土器は土坑から出土し、胴部に穴をあけたものや、ベンガラを塗ったものなどがあり、煮炊き以外の特殊な用途に使用されたらしい。これらは約6400年前(7300年前ではないか?)のアカホヤ火山灰降下直前まで継続し、以後断絶する。

上野原遺跡

霧島市の高台にある縄文時代から弥生時代を中心とした複合遺跡。特に、北側(第4工区)では、約9,500年前(縄文時代早期前葉)の竪穴式住居跡などが発見され、「国内最古、最大級の定住化した集落跡」であることがわかりました。

南九州地域における定住化初期の様相を典型的に示す大集落であり、日本列島の縄文時代開始期の遺跡として重要とされています。

なお、第4工区の集落遺跡が国指定史跡に、第3工区の出土品767点が、縄文時代早期後半の壷形土器を含む土器類、石器類とともに土偶や滑車形耳飾など、多彩な遺物で構成され、縄文時代早期における南九州の先進性を物語る貴重な学術資料であることから、国指定重要文化財になっています。また、平成14年10月には「上野原縄文の森」が縄文の世界と向きあい、ふれあい、学び親しむ場としてオープンしています。

〔平成10(1988)年、国指定重要文化財〕

〔平成11(1999)年、国指定史跡〕

●場所

霧島市の市街地及び錦江湾を見下ろす標高約260mの台地上に立地しています。

●資料展示

鹿児島県上野原縄文の森展示館

●問い合わせ先

鹿児島県文化振興財団鹿児島県上野原縄文の森(電話:0995-48-5701)

青森の三内丸山遺跡を見学した時にこんな素晴らしい文化がこの北の果てにあったことに驚きました。

そしてそれよりも、もっと古い縄文時代の遺跡が南の端の鹿児島に存在していたことにはそれにも増して驚かされました。

鹿児島県教育委員会の説明では上野原遺跡は約9500年前(縄文時代早期前葉)、「国内最古、最大級の定住化した集落跡」と説明しています。

約7300年前のアカホヤ火山灰降下直前までこの文化は継続し、以後断絶という2000年以上続いた南の縄文文化です。

昨年、9月22日、現地見学の写真がありましたので掲載します。

上野原遺跡の土製品は、耳飾り、土偶、棒状土製品、土製円盤、異形土製品に分けられます。

これらの出土品のうち,装身具である耳飾りは、縄文時代中期(約4500年前)以降,特に東日本で発達しました。また、土偶は縄文時代早期の時期に九州地方では使われておらず、後に東日本から伝えられたと考えられていました。

ところが、上野原遺跡からは、縄文時代早期後葉(約7500年前)の耳飾りや土偶が出土したことで、これまでの定説が見直されることになりました。また、棒状土製品や異形土製品、土製円盤など、非日常的な土製品が多数出土していることで、豊かな精神世界を共有していたことも立証されました。

また、これまで日本で一番古い土偶は1996年(平成8年)に三重県松坂市で見つかった粥見井尻遺跡のものが縄文時代草創期のもので一番古いとされていましたが、ちなみに、この他の日本最古級の土偶には、2010年(平成22年)5月に滋賀県東近江市永源寺相谷町の相谷熊原遺跡で発見されたものが1点あります。これも同時期の縄文時代草創期のものと分析されました。共通点はほとんどないとされています。

粥見井尻遺跡の土偶

粥見井尻遺跡の土偶

相谷熊原遺跡の土偶

相谷熊原遺跡の土偶

●耳飾り

ピアスのように耳たぶに穴をあけて付ける耳飾りです。土製と石製があり、合計28点出土しました。土製の耳飾りには、土器と同じ「幾何学文様」や「渦巻き文様」、「S字文様」などの文様を付けたり、赤いベンガラで彩色したものもあり、縄文人のおしゃれ感覚や精神世界をうかがうことができます。

●土偶

土偶は、病気やけがの身代わり、子孫の繁栄や豊かな自然の恵みへの願いや感謝をこめてつくられたと考えられています。出土した土偶は、頭と両腕を三角の突起で表現し、胸には小突起で乳房を表し、横位の細い線で肋骨を表現した女性像で、九州最古の土偶です。

北と南の文化の違いが建物の材料などからもよくわかります。

土器や土偶などから文化の同一性は感じますが、土器については上野原の方が用途的には進んでいるようにも思えます。

鹿児島県霧島市にある縄文早期の集落遺跡。従来、縄文晩期に出現するとされてきた壺形土器や、後期に出現する滑車型耳飾りが出土した。壺形土器は土坑から出土し、胴部に穴をあけたものや、ベンガラを塗ったものなどがあり、煮炊き以外の特殊な用途に使用されたらしい。これらは約6400年前(7300年前ではないか?)のアカホヤ火山灰降下直前まで継続し、以後断絶する。

上野原遺跡

霧島市の高台にある縄文時代から弥生時代を中心とした複合遺跡。特に、北側(第4工区)では、約9,500年前(縄文時代早期前葉)の竪穴式住居跡などが発見され、「国内最古、最大級の定住化した集落跡」であることがわかりました。

南九州地域における定住化初期の様相を典型的に示す大集落であり、日本列島の縄文時代開始期の遺跡として重要とされています。

なお、第4工区の集落遺跡が国指定史跡に、第3工区の出土品767点が、縄文時代早期後半の壷形土器を含む土器類、石器類とともに土偶や滑車形耳飾など、多彩な遺物で構成され、縄文時代早期における南九州の先進性を物語る貴重な学術資料であることから、国指定重要文化財になっています。また、平成14年10月には「上野原縄文の森」が縄文の世界と向きあい、ふれあい、学び親しむ場としてオープンしています。

〔平成10(1988)年、国指定重要文化財〕

〔平成11(1999)年、国指定史跡〕

●場所

霧島市の市街地及び錦江湾を見下ろす標高約260mの台地上に立地しています。

●資料展示

鹿児島県上野原縄文の森展示館

●問い合わせ先

鹿児島県文化振興財団鹿児島県上野原縄文の森(電話:0995-48-5701)

青森の三内丸山遺跡を見学した時にこんな素晴らしい文化がこの北の果てにあったことに驚きました。

そしてそれよりも、もっと古い縄文時代の遺跡が南の端の鹿児島に存在していたことにはそれにも増して驚かされました。

鹿児島県教育委員会の説明では上野原遺跡は約9500年前(縄文時代早期前葉)、「国内最古、最大級の定住化した集落跡」と説明しています。

約7300年前のアカホヤ火山灰降下直前までこの文化は継続し、以後断絶という2000年以上続いた南の縄文文化です。

昨年、9月22日、現地見学の写真がありましたので掲載します。

上野原遺跡の土製品は、耳飾り、土偶、棒状土製品、土製円盤、異形土製品に分けられます。

これらの出土品のうち,装身具である耳飾りは、縄文時代中期(約4500年前)以降,特に東日本で発達しました。また、土偶は縄文時代早期の時期に九州地方では使われておらず、後に東日本から伝えられたと考えられていました。

ところが、上野原遺跡からは、縄文時代早期後葉(約7500年前)の耳飾りや土偶が出土したことで、これまでの定説が見直されることになりました。また、棒状土製品や異形土製品、土製円盤など、非日常的な土製品が多数出土していることで、豊かな精神世界を共有していたことも立証されました。

また、これまで日本で一番古い土偶は1996年(平成8年)に三重県松坂市で見つかった粥見井尻遺跡のものが縄文時代草創期のもので一番古いとされていましたが、ちなみに、この他の日本最古級の土偶には、2010年(平成22年)5月に滋賀県東近江市永源寺相谷町の相谷熊原遺跡で発見されたものが1点あります。これも同時期の縄文時代草創期のものと分析されました。共通点はほとんどないとされています。

粥見井尻遺跡の土偶

粥見井尻遺跡の土偶 相谷熊原遺跡の土偶

相谷熊原遺跡の土偶●耳飾り

ピアスのように耳たぶに穴をあけて付ける耳飾りです。土製と石製があり、合計28点出土しました。土製の耳飾りには、土器と同じ「幾何学文様」や「渦巻き文様」、「S字文様」などの文様を付けたり、赤いベンガラで彩色したものもあり、縄文人のおしゃれ感覚や精神世界をうかがうことができます。

●土偶

土偶は、病気やけがの身代わり、子孫の繁栄や豊かな自然の恵みへの願いや感謝をこめてつくられたと考えられています。出土した土偶は、頭と両腕を三角の突起で表現し、胸には小突起で乳房を表し、横位の細い線で肋骨を表現した女性像で、九州最古の土偶です。

北と南の文化の違いが建物の材料などからもよくわかります。

土器や土偶などから文化の同一性は感じますが、土器については上野原の方が用途的には進んでいるようにも思えます。

2016年4月14日と4月16日に震度7の地震が熊本で起きました。

あれから3年がたちました。

地震が起きた1年間はおさまらない揺れに絶えず悩まされて、また大きな地震が来るのではないかと毎日心配していました。

西日本新聞に『地震“予測”研究が岐路に 「いつ起こるか明言できない」学者の苦悩』という記事が出されました。

「いつ起こるか」わからないから恐ろしいのです。

わかればそれなりの対処ができますが、分からないと対処の仕方もままなりません。

地震研究に携わる先生方の苦悩についてはよく理解できるつもりでこの記事を読ませていただきました。・・・

阪神大震災や東日本大震災、熊本地震など大きな被害を伴う震災が相次ぎ、予知や予測を目指してきた日本の地震研究が岐路に立たされている。発生時期や規模、場所を事前に特定する技術は確立されていない。「今の科学の知見では予知、予測は幻想だ」という厳しい意見もあり、研究成果をどう防災に生かすのか、地震学者の苦悩は深い。

「熊本地震後、しばらく立ち直れなかった」。九州大の清水洋教授(火山・地震学)は語る。熊本地震を想定し、啓発活動に力を入れていたつもりだったが、それがほとんど伝わらなかったと感じたためだ。

熊本地震に襲われた熊本県益城町周辺では、1999年にマグニチュード(M)4・2、2000年にM5・0の地震が起き、清水教授がセンター長を務める九大地震火山観測研究センターは臨時観測を開始。熊本地震を引き起こした「布田川-日奈久断層帯」で地震活動が活発な一方、その一部である「高野-白旗」区間は活動が少なく、大きな地震が心配される「空白域」となっていたという。

清水教授は、益城町も含め熊本県内で何度も講演し「震度7規模の揺れが起こる可能性がある。建物の耐震化や家具の固定、地域の防災リーダー育成を急いでほしい」と呼び掛けていた。熊本地震前震では実際に「高野-白旗」区間が大きく動いた。

熊本地震の発生後、被災者の多くは「熊本に地震がくるとは思わなかった」と口にした。清水教授は「啓発活動をやった意味があったのだろうか」と無力感に苦しんだという。

「危機感が伝わらない最大の弱点は、いつ起こるか明言できないこと。明日かもしれないし100年後かもしれない、としか言えなかった」。それでも、防災に生かした人もいたと知り「一人でも役に立つなら」と心を奮い立たせている。

◆ ◆

日本では一部の研究者が地震予知実現の重要性を訴え、政府が1965年度から地震予知計画を開始、90年代後半までに約2千億円を投入した。78年には静岡県沖の東海地震を想定し、気象庁の予知情報を受けて首相が警戒宣言を出し、交通規制などを行うと規定した大規模地震対策特別措置法まで施行された。

しかし、これまでに予知ができた事例は一度もない。「地震はない」と思われていた関西で95年に阪神大震災が起こると、政府は「予知」から「予測」へ方針転換。観測網を強化し、2005年からは地震学者の研究成果を集め、今後30年以内に震度6弱以上の揺れが起こる確率を示した「全国地震動予測地図」を発表、ほぼ毎年改定してきた。

あれから3年がたちました。

地震が起きた1年間はおさまらない揺れに絶えず悩まされて、また大きな地震が来るのではないかと毎日心配していました。

西日本新聞に『地震“予測”研究が岐路に 「いつ起こるか明言できない」学者の苦悩』という記事が出されました。

「いつ起こるか」わからないから恐ろしいのです。

わかればそれなりの対処ができますが、分からないと対処の仕方もままなりません。

地震研究に携わる先生方の苦悩についてはよく理解できるつもりでこの記事を読ませていただきました。・・・

阪神大震災や東日本大震災、熊本地震など大きな被害を伴う震災が相次ぎ、予知や予測を目指してきた日本の地震研究が岐路に立たされている。発生時期や規模、場所を事前に特定する技術は確立されていない。「今の科学の知見では予知、予測は幻想だ」という厳しい意見もあり、研究成果をどう防災に生かすのか、地震学者の苦悩は深い。

「熊本地震後、しばらく立ち直れなかった」。九州大の清水洋教授(火山・地震学)は語る。熊本地震を想定し、啓発活動に力を入れていたつもりだったが、それがほとんど伝わらなかったと感じたためだ。

熊本地震に襲われた熊本県益城町周辺では、1999年にマグニチュード(M)4・2、2000年にM5・0の地震が起き、清水教授がセンター長を務める九大地震火山観測研究センターは臨時観測を開始。熊本地震を引き起こした「布田川-日奈久断層帯」で地震活動が活発な一方、その一部である「高野-白旗」区間は活動が少なく、大きな地震が心配される「空白域」となっていたという。

清水教授は、益城町も含め熊本県内で何度も講演し「震度7規模の揺れが起こる可能性がある。建物の耐震化や家具の固定、地域の防災リーダー育成を急いでほしい」と呼び掛けていた。熊本地震前震では実際に「高野-白旗」区間が大きく動いた。

熊本地震の発生後、被災者の多くは「熊本に地震がくるとは思わなかった」と口にした。清水教授は「啓発活動をやった意味があったのだろうか」と無力感に苦しんだという。

「危機感が伝わらない最大の弱点は、いつ起こるか明言できないこと。明日かもしれないし100年後かもしれない、としか言えなかった」。それでも、防災に生かした人もいたと知り「一人でも役に立つなら」と心を奮い立たせている。

◆ ◆

日本では一部の研究者が地震予知実現の重要性を訴え、政府が1965年度から地震予知計画を開始、90年代後半までに約2千億円を投入した。78年には静岡県沖の東海地震を想定し、気象庁の予知情報を受けて首相が警戒宣言を出し、交通規制などを行うと規定した大規模地震対策特別措置法まで施行された。

しかし、これまでに予知ができた事例は一度もない。「地震はない」と思われていた関西で95年に阪神大震災が起こると、政府は「予知」から「予測」へ方針転換。観測網を強化し、2005年からは地震学者の研究成果を集め、今後30年以内に震度6弱以上の揺れが起こる確率を示した「全国地震動予測地図」を発表、ほぼ毎年改定してきた。

層位学と型式学、土器年表と土器編年、指標と標識について(公益財団法人 横浜市ふるさと歴史財団 埋蔵文化財センター作成文章参考)

文字の記録がない時代の歴史は、遺物が古いとか新しいということで年代を組み立てていきます。縄文時代になって土器が作られるようになり、この土器を手掛かりに年代を作っていきます。土器の年代はどの土層から出土したかが大きな手掛かりになります。層位学では一般的に上位から出土するものは下位のものより新しいという考え方からいろいろな遺跡の共通する層を見つけながら、その上や下にある層に入っている土器を較べて相対的な並び順を決めていくことができます。

対応する土層がない場合などでは、土器のもつ特徴(形や文様など)を較べていく方法もあります。こちらは型式学(けいしきがく)的な方法と呼ばれるものです。

これらの方法をいくつも積み重ねて分かった土器の年表(並び順)のことを土器編年(どきへんねん)表といいます。

時期を表わすのに適した資料がまとまって出土した時には、その資料が指標(しひょう=基準)となり、見つかった遺跡の名前がその時期の土器の名前として使われることがあります。こうした遺跡のことを標式(ひょうしき)遺跡といいます。

------------------------------------------------

縄文時代は6つの時代に区分けされています。

縄文時代に関する研究が始まった当初は前期・中期・後期の3つしかなかったんだけど、発見される土器や資料などに対する研究が進んだ結果、現在では6つになったとのこと。

縄文時代の6区分

縄文時代は、

草創期

早期

前期

中期

後期

晩期

この6つで成り立っている。

縄文時代に作られた土器は、この6つの期間それぞれで異なった特徴を持っている。

つまりこの時期区分は、「土器の種類による区分」ということです。

草創期・・・1万5000年前~1万2000年前

早期 ・・・1万2000年前~7000年前

前期 ・・・7000年前~5500年前

中期 ・・・4500年前~3300年前

後期 ・・・4500年前~3300年前

晩期 ・・・3300年前~2800年前

縄文土器の全体的な特徴として、

●低温で焼かれている

●黒褐色

●厚手

がある。

しかし、土器の形や文様は時期によって大きく異なる。

それぞれの区分での土器の特徴

草創期

約1万2000年前のものとされる、日本の歴史の中でも最も古いレベルの土器。

丸底で深い形をしている。さらに、年度をひも状にしてくっつけた文様が特徴(隆起線紋土器ともいう)。

早期

草創期のものと比べて先端が尖っているのがわかる(尖底深鉢土器)。

草創期の土器が丸底だったために地面に置いたりすると不安定だったんだけど、早期の土器は地面に先っちょを差し込んで使う。

前期

平底になって置いても安定する形に。「縄の紋様」が非常に鮮明になって、口の部分も豪華になってきました。

関東地方などで広まった。

平底になって置いても安定する形に。「縄の紋様」が非常に鮮明になって、口の部分も豪華になってきたね。

関東地方などで広まった。

中期

ここにきて一気に装飾が豪華に。

この土器は炎が燃え盛るような形をしているため火炎土器とも言われている。

また、草創期から中期にかけてだんだん土器も大型化してきている。

後期

後期に入ると、今までと打って変わって小型化し、実用性がアップした。

デザインも落ち着いているのが特徴として挙げられる。

画像の土器は注口土器と言われる。

晩期

晩期では後期よりもさらに小型化、かつ芸術性の高い土器に昇華した。

紋様も複雑化して、より精巧になった。

画像の土器は亀ヶ岡式土器と呼ばれるものだ。

文字の記録がない時代の歴史は、遺物が古いとか新しいということで年代を組み立てていきます。縄文時代になって土器が作られるようになり、この土器を手掛かりに年代を作っていきます。土器の年代はどの土層から出土したかが大きな手掛かりになります。層位学では一般的に上位から出土するものは下位のものより新しいという考え方からいろいろな遺跡の共通する層を見つけながら、その上や下にある層に入っている土器を較べて相対的な並び順を決めていくことができます。

対応する土層がない場合などでは、土器のもつ特徴(形や文様など)を較べていく方法もあります。こちらは型式学(けいしきがく)的な方法と呼ばれるものです。

これらの方法をいくつも積み重ねて分かった土器の年表(並び順)のことを土器編年(どきへんねん)表といいます。

時期を表わすのに適した資料がまとまって出土した時には、その資料が指標(しひょう=基準)となり、見つかった遺跡の名前がその時期の土器の名前として使われることがあります。こうした遺跡のことを標式(ひょうしき)遺跡といいます。

------------------------------------------------

縄文時代は6つの時代に区分けされています。

縄文時代に関する研究が始まった当初は前期・中期・後期の3つしかなかったんだけど、発見される土器や資料などに対する研究が進んだ結果、現在では6つになったとのこと。

縄文時代の6区分

縄文時代は、

草創期

早期

前期

中期

後期

晩期

この6つで成り立っている。

縄文時代に作られた土器は、この6つの期間それぞれで異なった特徴を持っている。

つまりこの時期区分は、「土器の種類による区分」ということです。

草創期・・・1万5000年前~1万2000年前

早期 ・・・1万2000年前~7000年前

前期 ・・・7000年前~5500年前

中期 ・・・4500年前~3300年前

後期 ・・・4500年前~3300年前

晩期 ・・・3300年前~2800年前

縄文土器の全体的な特徴として、

●低温で焼かれている

●黒褐色

●厚手

がある。

しかし、土器の形や文様は時期によって大きく異なる。

それぞれの区分での土器の特徴

草創期

約1万2000年前のものとされる、日本の歴史の中でも最も古いレベルの土器。

丸底で深い形をしている。さらに、年度をひも状にしてくっつけた文様が特徴(隆起線紋土器ともいう)。

早期

草創期のものと比べて先端が尖っているのがわかる(尖底深鉢土器)。

草創期の土器が丸底だったために地面に置いたりすると不安定だったんだけど、早期の土器は地面に先っちょを差し込んで使う。

前期

平底になって置いても安定する形に。「縄の紋様」が非常に鮮明になって、口の部分も豪華になってきました。

関東地方などで広まった。

平底になって置いても安定する形に。「縄の紋様」が非常に鮮明になって、口の部分も豪華になってきたね。

関東地方などで広まった。

中期

ここにきて一気に装飾が豪華に。

この土器は炎が燃え盛るような形をしているため火炎土器とも言われている。

また、草創期から中期にかけてだんだん土器も大型化してきている。

後期

後期に入ると、今までと打って変わって小型化し、実用性がアップした。

デザインも落ち着いているのが特徴として挙げられる。

画像の土器は注口土器と言われる。

晩期

晩期では後期よりもさらに小型化、かつ芸術性の高い土器に昇華した。

紋様も複雑化して、より精巧になった。

画像の土器は亀ヶ岡式土器と呼ばれるものだ。

縄文時代以前の時代を旧石器時代又は先土器時代とか無土器時代と呼ばれています。

土器が出現する以前なので「先土器時代」、土器がない時代なので「無土器時代」、縄文時代以前なので「先縄文時代」と呼んでいるそうですが、先縄文時代という呼び名で区分しているのも珍しいので紹介しました。

いずれにしてもはっきり決まっていないということですね。

●先縄文時代(20万年前~紀元前1万年)

縄文時代以前の時代は先縄文時代と呼ばれていますが、土器を使わないという意味から無土器時代とも、あるいは新石器時代に対して旧石器時代とも言われています。

人は二足歩行する事と、道具を作り、使うことによって猿と区別されましたが、度重なる氷河期という環境の変化にもよく対応して今日に至りました。人々は洞窟や岩陰に住み、狩をして生きてきました。人としての進化とともに道具としての石器も進化し、各種の石器類が作られました。

単に石器を作ると言っても使用目的に応じて機能的なスタイルを求めなければならず、石材の選択や石に対する知識も豊かでなければなりません。人類が初めて作った道具としての石器が全世界を通じて同じスタイルで、同じような形の変化をみせるのは何を意味しているのでしょうか。

●縄文時代(紀元前1万年~紀元前3世紀)

表面に縄目のような文様を施してある土器を縄文土器といいますが、この様な土器が使われた時代を縄文時代と呼んでいます。人々は海辺や遊水地に近い岡の上などに親族のものが集まって竪穴住居などを作って住み、貝や魚をとったり、山で狩りをしたり、もっぱら自然物の採集によって暮らし、まだ身分や貧富の差などはありませんでした。人々は初めて土器を作ることを覚え、縄目のような文様をはじめ、各種の文様で土器を飾りました。この土器を使って煮たり焼いたりするなど料理の方法も多くなり、食物も多彩になって、食生活が豊かになりました。

●火国の縄文文化

熊本では、明治12年(1879)年に米国人E・S・モースにより八代郡竜北町大野貝塚が発掘されて以来、小林久雄氏や坂本経堯氏など地元の研究者による貴重な遺跡の調査が行われ、九州の縄文文化研究をリードしてきました。

縄文時代は土器の形や文様の違いといった特徴から「型式」に細分し、全時代を草創期、早期、前期、中期、後期、晩期の6期に区分します。

熊本県は、地形的に変化に富み、自然環境に恵まれ、草創期から晩期までの約2千カ所の遺跡があります。これらの多くの遺跡から豊富な遺構・遺物が発見されています。

【大野貝塚・おおのかいづか】・・<現況>竜北公園に竜北東部小学校之址という記念碑があります、造成されて今は公園になっていますがその昔この辺りに大野貝塚がありました。

熊本県八代(やつしろ)郡氷川(ひかわ)町大野、国道3号沿いの同地区の小学校付近一帯にある遺跡。縄文時代後期の土器片、人骨などの出土が知られているが、近年ほとんどの地域が宅地化して壊滅寸前にある。本貝塚は1879年(明治12)モースが九州旅行中同貝塚を訪れており、モースの滞日日記『日本その日その日』にも掲載され、九州地方では学界にもっとも古く知られた縄文文化の貝塚遺跡の一つである。

また同県下宇城(うき)市松橋(まつばせ)町大野にも同一名の貝塚がある。こちらの大野貝塚も国道3号沿いにあり、縄文後期末の御領式土器の時期の貝塚で、人骨を出土している。後者は別名を、所在地の旧地名当尾(とうのお)村にちなんで、当尾貝塚ともいう。両者は直線距離にして8キロメートル余の地にあり、誤りやすい。

法道寺薬師堂の楠

国道3号氷川橋の北の集落が法道寺集落である。

法道寺は、ここにあった古い天台宗寺院で、このあたり一帯は法道寺の寺地だったようだ。その後、廃寺となってしまったが、本尊の薬師如来は残され、それを安置するために薬師堂が築かれた。現在、薬師堂の前には、まるで仁王さんのように、2本の大クスが並んで立っている。薬師堂建立と同時に植えられたのでないかと考えられているようだ。

法道寺の2kmほど北に大野貝塚がある。大森貝塚を発見したエドワード・モースが、明治12年(1879)、大野貝塚を調査した。その際、このクスノキを見て感激し、スケッチを残したそうである。(以上、ほとんど上記「地域発 ふるさとの自然と文化」から引用)

そのスケッチは、モースの著書にも載っているそうだから、古くより知る人ぞ知るクスノキだったわけだ。しかし、なぜか環境省巨樹データベースには登録されていない。

西平貝塚(にしびらかいづか)・・この貝塚にもモースは立ち寄って発掘調査しているようです。氷川町教育委員会 生涯学習課の史料より・・

西平貝塚は明治12年(1879年)、E・モースによって発掘が行われており、日本考古学の黎明期と共に出発した古い歴史を有しています。標高約50mの台地上に位置し、西平式土器・御領式土器の後・晩期を中心として、押型文土器、中期の並木式土器などが出土します。九州の縄文時代後期を代表する西平式土器はこの遺跡を指標としています。土器の他に石器(十字形石器・石ぞく・磨製石斧等)・人骨・獣骨が表採されています。

■時 期:縄文時代中期~晩期(約5000~3000年前)

■所在地:氷川町高塚字谷郷・高塚

土器が出現する以前なので「先土器時代」、土器がない時代なので「無土器時代」、縄文時代以前なので「先縄文時代」と呼んでいるそうですが、先縄文時代という呼び名で区分しているのも珍しいので紹介しました。

いずれにしてもはっきり決まっていないということですね。

●先縄文時代(20万年前~紀元前1万年)

縄文時代以前の時代は先縄文時代と呼ばれていますが、土器を使わないという意味から無土器時代とも、あるいは新石器時代に対して旧石器時代とも言われています。

人は二足歩行する事と、道具を作り、使うことによって猿と区別されましたが、度重なる氷河期という環境の変化にもよく対応して今日に至りました。人々は洞窟や岩陰に住み、狩をして生きてきました。人としての進化とともに道具としての石器も進化し、各種の石器類が作られました。

単に石器を作ると言っても使用目的に応じて機能的なスタイルを求めなければならず、石材の選択や石に対する知識も豊かでなければなりません。人類が初めて作った道具としての石器が全世界を通じて同じスタイルで、同じような形の変化をみせるのは何を意味しているのでしょうか。

●縄文時代(紀元前1万年~紀元前3世紀)

表面に縄目のような文様を施してある土器を縄文土器といいますが、この様な土器が使われた時代を縄文時代と呼んでいます。人々は海辺や遊水地に近い岡の上などに親族のものが集まって竪穴住居などを作って住み、貝や魚をとったり、山で狩りをしたり、もっぱら自然物の採集によって暮らし、まだ身分や貧富の差などはありませんでした。人々は初めて土器を作ることを覚え、縄目のような文様をはじめ、各種の文様で土器を飾りました。この土器を使って煮たり焼いたりするなど料理の方法も多くなり、食物も多彩になって、食生活が豊かになりました。

●火国の縄文文化

熊本では、明治12年(1879)年に米国人E・S・モースにより八代郡竜北町大野貝塚が発掘されて以来、小林久雄氏や坂本経堯氏など地元の研究者による貴重な遺跡の調査が行われ、九州の縄文文化研究をリードしてきました。

縄文時代は土器の形や文様の違いといった特徴から「型式」に細分し、全時代を草創期、早期、前期、中期、後期、晩期の6期に区分します。

熊本県は、地形的に変化に富み、自然環境に恵まれ、草創期から晩期までの約2千カ所の遺跡があります。これらの多くの遺跡から豊富な遺構・遺物が発見されています。

【大野貝塚・おおのかいづか】・・<現況>竜北公園に竜北東部小学校之址という記念碑があります、造成されて今は公園になっていますがその昔この辺りに大野貝塚がありました。

熊本県八代(やつしろ)郡氷川(ひかわ)町大野、国道3号沿いの同地区の小学校付近一帯にある遺跡。縄文時代後期の土器片、人骨などの出土が知られているが、近年ほとんどの地域が宅地化して壊滅寸前にある。本貝塚は1879年(明治12)モースが九州旅行中同貝塚を訪れており、モースの滞日日記『日本その日その日』にも掲載され、九州地方では学界にもっとも古く知られた縄文文化の貝塚遺跡の一つである。

また同県下宇城(うき)市松橋(まつばせ)町大野にも同一名の貝塚がある。こちらの大野貝塚も国道3号沿いにあり、縄文後期末の御領式土器の時期の貝塚で、人骨を出土している。後者は別名を、所在地の旧地名当尾(とうのお)村にちなんで、当尾貝塚ともいう。両者は直線距離にして8キロメートル余の地にあり、誤りやすい。

法道寺薬師堂の楠

国道3号氷川橋の北の集落が法道寺集落である。

法道寺は、ここにあった古い天台宗寺院で、このあたり一帯は法道寺の寺地だったようだ。その後、廃寺となってしまったが、本尊の薬師如来は残され、それを安置するために薬師堂が築かれた。現在、薬師堂の前には、まるで仁王さんのように、2本の大クスが並んで立っている。薬師堂建立と同時に植えられたのでないかと考えられているようだ。

法道寺の2kmほど北に大野貝塚がある。大森貝塚を発見したエドワード・モースが、明治12年(1879)、大野貝塚を調査した。その際、このクスノキを見て感激し、スケッチを残したそうである。(以上、ほとんど上記「地域発 ふるさとの自然と文化」から引用)

そのスケッチは、モースの著書にも載っているそうだから、古くより知る人ぞ知るクスノキだったわけだ。しかし、なぜか環境省巨樹データベースには登録されていない。

西平貝塚(にしびらかいづか)・・この貝塚にもモースは立ち寄って発掘調査しているようです。氷川町教育委員会 生涯学習課の史料より・・

西平貝塚は明治12年(1879年)、E・モースによって発掘が行われており、日本考古学の黎明期と共に出発した古い歴史を有しています。標高約50mの台地上に位置し、西平式土器・御領式土器の後・晩期を中心として、押型文土器、中期の並木式土器などが出土します。九州の縄文時代後期を代表する西平式土器はこの遺跡を指標としています。土器の他に石器(十字形石器・石ぞく・磨製石斧等)・人骨・獣骨が表採されています。

■時 期:縄文時代中期~晩期(約5000~3000年前)

■所在地:氷川町高塚字谷郷・高塚

そろそろ頭の中を縄文時代に戻さないと6月の旅行の目的も定まらないまま現地行きになってしまいそうである。

日本考古学発祥の地「大森貝塚」を発見したエドワード・シルベスター・モース(1838-1925)の事を調べていたら面白いものが出てきました。

もともと彼は小さい頃から自然観察が好きで、学校の授業よりは海岸で貝類の採集をする方が好きな子供であったそうです。学校は何度も退学となり満足な教育は受けていないと言われています。ポートランド博物学会に入会し、ボストン博物学協会に書記として採用され、同好の士の間で彼の集めた貝のコレクションは有名となる。

動物学の第一人者であるハーバード大学アガシー教授に紹介されて、1859年に学生助手として採用された。彼はアガシー教授に傾倒し、博物学、地質学の講義を聴講した。当時、生物学の分野ではダーウインの進化論が注目されていたが、カルビン派プロテスタントのアガシー教授は進化論に反対の立場であった。アガシー教授はモースに対しシャミセンガイの研究を勧めた。腕足類のシャミセンガイは4億年前の化石と現在とで変化がないとされていた。

モースは1861年にエセックス研究所の博物館部門の研究員となり、更に10年後の1871年にはボーデン大学動物学、生理学教授に採用されて腕足類の研究を進めた。彼は次第に進化論の立場に立つようになってアガシー教授から離れていき、腕足類がアメリカに比べて日本に多く生息していると知り、旅行費用を借金して研究のために日本にやってきた。

緑三味線貝・・三味線の形をした貝(実際には貝ではないが)で緑色をしている。

生息地 海水生。青森県以南の砂泥地の埋まり棲息するとされるが、現在では瀬戸内海の一部、九州の有明海、奄美大島など。朝鮮半島、中国、インド洋沿岸。

水深50センチ前後の泥地に潜っている。

貝とつくが軟体類ではなく、触手動物門に属し、この仲間には他にチョウチンガイやホウズキチョウチンガイなどがある。

食用となっているのはミドリシャミセンガイのみ。

見た目は貝に見えるが、軟体類の二枚貝の貝殻が左右につくのに対して、触手動物の場合には上下についている。

古くは青森県以南の干潟などに広く分布しており、各地で食用となっていたものと思われるが、現在、食用になるほどとれているのは有明海のみ。

食用としているのも有明海周辺だけとなっている。

東南アジア、中国などでもミドリシャミセンガイを始め近縁種を食用にしている。

昨日からまだ十分ではないが右目を開けることができるようになりました。

目やにが抜け、涙の量も減って来ました。

痛みは随分改善されて両眼を開けることが出来るようになりました。

そう言えばつい先日までは片眼をつむりながら物を見ていました。

でも右目の視力はまだ回復途上の様です。

日によって時々痛みを感じますので、このまま一気に良くなることはないかも知れません。

30分に一度の点眼療法がまだ続いているので、ベッドにいるか、運動のため東西80メートルの廊下を30分の間に歩いています。

外に出られないのが苦痛です。

廊下の西側からは金峰山が見えています。

目やにが抜け、涙の量も減って来ました。

痛みは随分改善されて両眼を開けることが出来るようになりました。

そう言えばつい先日までは片眼をつむりながら物を見ていました。

でも右目の視力はまだ回復途上の様です。

日によって時々痛みを感じますので、このまま一気に良くなることはないかも知れません。

30分に一度の点眼療法がまだ続いているので、ベッドにいるか、運動のため東西80メートルの廊下を30分の間に歩いています。

外に出られないのが苦痛です。

廊下の西側からは金峰山が見えています。

4月7日は「くまもとの大地の成り立ち」の今年度初めての例会がありました。

残念ながら私は目の病気で緊急入院中のため参加できませんでしたが、目が回復した後現地を訪れたいので、パソコンで出来る程度の予備学習を始めました。

竹田方面の地域は阿蘇火砕流堆積物を理解する上では研究資料も豊富で豊後大野市はジオパークにも認定されているので見所は一杯ありそうです。

竹田や豊後大野の地形の成り立ちについては阿蘇の火山活動は大きな影響を及ぼしています。

阿蘇火山は、現在も活動中の世界有数のカルデラ火山である。火山活動は約30万年前の阿蘇1火砕流から、約9万年前の阿蘇4火砕流までの間に火砕流を主とする4回の大噴火を起こし、大カルデラを形成した。大分県竹田市では,阿蘇火山のこの4回の火砕流堆積物全てが観察できる。 文化資産オンラインより

竹田の阿蘇火砕流堆積物

所在地:竹田市大字挟田(はさだ)ほか(稲葉川・飛田川流域)

指定理由:

世界有数のカルデラ火山である阿蘇火山は、約30万年前の阿蘇1火砕流の噴出で始まり、約9万年前の阿蘇4火砕流までの間に4回の火砕流を流出する大噴火により、現在の阿蘇火山を象徴する大カルデラができました。大分県竹田地域は、この阿蘇1~阿蘇4の全ての火砕流堆積物が観察でき、火山国日本を代表する阿蘇火山の火砕流堆積物の全てを狭い範囲で観察することができます。また、火砕流堆積物のうち特に溶結凝灰岩は、石材として利用され、城の石垣や石橋、磨崖仏など九州の歴史と暮らしを語る上でも欠かせないものです。

竹田周辺の見どころ

●竹田駅周辺

阿蘇3火砕流堆積物(12万年前)スコリアを見学

阿蘇4火砕流堆積物(9万年前)黒曜石レンズが見られる

●竹田荘公園周辺

阿蘇1火砕流堆積物(27万年前)

今市火砕流堆積物(80万年前)

阿蘇3火砕流堆積物(12万年前)阿蘇3の下の火山灰層、軽石層、黒色火山灰層

●岡城

石垣下の阿蘇4火砕流堆積物

●玉来川 こうとうさま下

玉来川溶岩(14万年前、1回だけの溶岩噴火)

●魚住の滝

阿蘇4火砕流堆積物 柱状節理

●竹田市荻野新藤

阿蘇3と阿蘇4火砕流堆積物の間の火山灰・軽石層

おおいた豊後大野ジオパーク

約1億年前の地層群を貫くマグマがつくった祖母山の美しい景観や、9万年前の阿蘇火山の大噴火があったからこそ生まれた滝や棚田群、井路(灌漑用水路)、石橋群、磨崖仏など、巨大噴火と人々との関わりが体感できます。また、郷土愛あふれるガイドの解説を聞けば、神楽や獅子舞などの独自の文化がこの地で培われてきた背景に触れることができます。

大分県の中南部に位置する「おおいた豊後大野ジオパーク」は、その地勢的特徴から、4つのエリアに分かれます。

●北部には、新生代・中生代の火山噴出物や中生代の貫入岩類で構成される「大野山地」。

●南部には、ジュラ紀・付加体で構成される「南部の山地帯」。

●西部には、新生代・第三紀の火山岩類からなり、コールドロン地形を呈す「西部山岳地帯」。

そして、これらの山々に囲まれた、

●「大野川盆地」と呼ばれる低地に区分されます。

大野川盆地には、白亜紀・海成層「大野川層群」が存在しますが、今から9万年前、阿蘇火山4度目の破局的噴火によって発生した超巨大火砕流により埋め尽くされました。新たな基層となった阿蘇-4火砕流堆積物は、歴史、文化、生活に大きな影響を及ぼしました。

これら4つのエリアには、凝灰岩などの代表的な地質要素のほかに「自然」、「産業」、「無形文化遺産」など、様々な要素を含んだジオサイトが存在します。

祖母山は、大分県と宮崎県の県境にある標高1,756mの山である。宮崎県の最高峰であり、日本百名山に選定されている。

山の形成

2回の火山活動期によって祖母山系の基礎となる山地が形成されたとされる。1回目の火山活動は約1300万年前で、火砕流を伴う火山活動が始まり、祖母カルデラと傾カルデラと呼ばれる2つの陥没カルデラを形成した。これらのカルデラは2回目の火山活動により埋没し、現在はカルデラを地表面から確認することはできない。

約1290万年前に再び陥没カルデラの形成が始まり、鉱山の形成が行われたとされている。約1000万年前に火山活動は終了して、侵食により準平原になったのち、300万年前に隆起した。阿蘇山系の大規模な活動による火砕流の影響を受けて現在の祖母山の姿となった。

http://geopark.jp/geopark/oita-bungo-ohno/

こちらから、おおいた豊後大野ジオパークWEBサイトに入れます。

豊後大野の見どころはこのサイトの中を利用します。

残念ながら私は目の病気で緊急入院中のため参加できませんでしたが、目が回復した後現地を訪れたいので、パソコンで出来る程度の予備学習を始めました。

竹田方面の地域は阿蘇火砕流堆積物を理解する上では研究資料も豊富で豊後大野市はジオパークにも認定されているので見所は一杯ありそうです。

竹田や豊後大野の地形の成り立ちについては阿蘇の火山活動は大きな影響を及ぼしています。

阿蘇火山は、現在も活動中の世界有数のカルデラ火山である。火山活動は約30万年前の阿蘇1火砕流から、約9万年前の阿蘇4火砕流までの間に火砕流を主とする4回の大噴火を起こし、大カルデラを形成した。大分県竹田市では,阿蘇火山のこの4回の火砕流堆積物全てが観察できる。 文化資産オンラインより

竹田の阿蘇火砕流堆積物

所在地:竹田市大字挟田(はさだ)ほか(稲葉川・飛田川流域)

指定理由:

世界有数のカルデラ火山である阿蘇火山は、約30万年前の阿蘇1火砕流の噴出で始まり、約9万年前の阿蘇4火砕流までの間に4回の火砕流を流出する大噴火により、現在の阿蘇火山を象徴する大カルデラができました。大分県竹田地域は、この阿蘇1~阿蘇4の全ての火砕流堆積物が観察でき、火山国日本を代表する阿蘇火山の火砕流堆積物の全てを狭い範囲で観察することができます。また、火砕流堆積物のうち特に溶結凝灰岩は、石材として利用され、城の石垣や石橋、磨崖仏など九州の歴史と暮らしを語る上でも欠かせないものです。

竹田周辺の見どころ

●竹田駅周辺

阿蘇3火砕流堆積物(12万年前)スコリアを見学

阿蘇4火砕流堆積物(9万年前)黒曜石レンズが見られる

●竹田荘公園周辺

阿蘇1火砕流堆積物(27万年前)

今市火砕流堆積物(80万年前)

阿蘇3火砕流堆積物(12万年前)阿蘇3の下の火山灰層、軽石層、黒色火山灰層

●岡城

石垣下の阿蘇4火砕流堆積物

●玉来川 こうとうさま下

玉来川溶岩(14万年前、1回だけの溶岩噴火)

●魚住の滝

阿蘇4火砕流堆積物 柱状節理

●竹田市荻野新藤

阿蘇3と阿蘇4火砕流堆積物の間の火山灰・軽石層

おおいた豊後大野ジオパーク

約1億年前の地層群を貫くマグマがつくった祖母山の美しい景観や、9万年前の阿蘇火山の大噴火があったからこそ生まれた滝や棚田群、井路(灌漑用水路)、石橋群、磨崖仏など、巨大噴火と人々との関わりが体感できます。また、郷土愛あふれるガイドの解説を聞けば、神楽や獅子舞などの独自の文化がこの地で培われてきた背景に触れることができます。

大分県の中南部に位置する「おおいた豊後大野ジオパーク」は、その地勢的特徴から、4つのエリアに分かれます。

●北部には、新生代・中生代の火山噴出物や中生代の貫入岩類で構成される「大野山地」。

●南部には、ジュラ紀・付加体で構成される「南部の山地帯」。

●西部には、新生代・第三紀の火山岩類からなり、コールドロン地形を呈す「西部山岳地帯」。

そして、これらの山々に囲まれた、

●「大野川盆地」と呼ばれる低地に区分されます。

大野川盆地には、白亜紀・海成層「大野川層群」が存在しますが、今から9万年前、阿蘇火山4度目の破局的噴火によって発生した超巨大火砕流により埋め尽くされました。新たな基層となった阿蘇-4火砕流堆積物は、歴史、文化、生活に大きな影響を及ぼしました。

これら4つのエリアには、凝灰岩などの代表的な地質要素のほかに「自然」、「産業」、「無形文化遺産」など、様々な要素を含んだジオサイトが存在します。

祖母山は、大分県と宮崎県の県境にある標高1,756mの山である。宮崎県の最高峰であり、日本百名山に選定されている。

山の形成

2回の火山活動期によって祖母山系の基礎となる山地が形成されたとされる。1回目の火山活動は約1300万年前で、火砕流を伴う火山活動が始まり、祖母カルデラと傾カルデラと呼ばれる2つの陥没カルデラを形成した。これらのカルデラは2回目の火山活動により埋没し、現在はカルデラを地表面から確認することはできない。

約1290万年前に再び陥没カルデラの形成が始まり、鉱山の形成が行われたとされている。約1000万年前に火山活動は終了して、侵食により準平原になったのち、300万年前に隆起した。阿蘇山系の大規模な活動による火砕流の影響を受けて現在の祖母山の姿となった。

http://geopark.jp/geopark/oita-bungo-ohno/

こちらから、おおいた豊後大野ジオパークWEBサイトに入れます。

豊後大野の見どころはこのサイトの中を利用します。

入院して1週間になります。

入院治療計画書には病名と症状、治療計画、入院期間などが書かれています。

病名は右感染性角膜潰瘍、症状右眼痛、治療計画としては頻回点眼による加療を行います、推定される入院期間は約30日間。

この説明を見るだけでは簡単な治療で治るんだと思いきやとんでもない事で「頻回点眼による加療」が大問題です。

点眼液は基本的には3種類で、1日3回の点眼液と残り2種類の点眼液は朝7時から夜11時まで30分おきにAとBを交替に点眼するようになっています。

夜11時から朝7時までは1時間に1回の点眼に変わります。

症状が良くなると頻回点眼の時間の間隔が長くなって少しは自由な時間が取れるそうです。

ゆっくり睡眠をとることができません。

人生長くなるといろいろ経験させてもらって勉強にはなりますが出来得れば病気の経験は少ないほうがいいです。