東京都のコロナ感染者数今日新たに460人台のニュースが流れました。

国は何をしているんでしょうか?

「一刻も早く国会を開いて」「コロナウイルスに夏休みはありません」 東京都医師会の尾崎治夫会長が、新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、法改正などを議論するため国会を開くよう、2020年7月30日の記者会見で訴えた。パネルを持って呼びかけるその姿が、ツイッター上で反響を呼んでいる。

国は何をしているんでしょうか?

「一刻も早く国会を開いて」「コロナウイルスに夏休みはありません」 東京都医師会の尾崎治夫会長が、新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、法改正などを議論するため国会を開くよう、2020年7月30日の記者会見で訴えた。パネルを持って呼びかけるその姿が、ツイッター上で反響を呼んでいる。

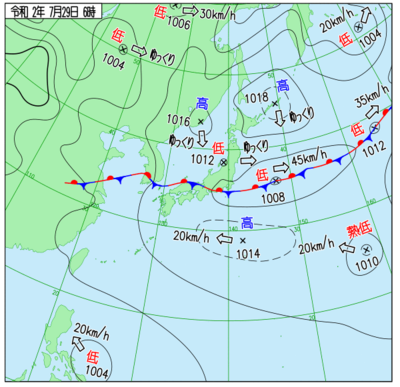

熊本を含む九州北部先ほど(11時過ぎ)梅雨明け宣言がありました。

八代のこの1週間の天気は4日間が雨でその後3日間は晴れとなっています。

気温は35度の真夏日でセミの声がやかましい毎日です。

雑学ネタ帳に面白い記事がありましたので今日は「発酵」と「腐敗」の違いについて勉強することにしました。

「発酵」と「腐敗」の違いとは

微生物が酵素の働きにより有機物を分解あるいは変化させることを「発酵」と呼ぶ。発酵食品には、納豆や味噌、醤油、ヨーグルト、チーズ、キムチなどがある。

一方、食べ物が腐ることを「腐敗」と呼ぶ。結論から先に書くと、その微生物の菌の働きが人にとって有益であれば「発酵」、人にとって有害であれば「腐敗」と分類される。以下、その内容を確認してみる。

空気中には様々な菌が存在していて、常温の約20℃でその菌は増殖して食べ物を腐敗させる。食べ物の腐敗を防ぐために作られたのが冷蔵庫である。冷蔵庫の約6℃以下の低い温度の中では菌の増殖が抑えられ、腐敗を遅らせることができる。冷蔵庫がない時代には食べ物はすぐに腐敗してしまった。そこで食べ物を長持ちさせるために「発酵」という方法が生まれた。

「発酵」と「腐敗」はどちらも菌による現象で、同じ働きだと言える。その中で人が選んで菌を付けたものが「発酵」である。例えば、納豆の歴史は古く、約1万年前の縄文時代から食べられてきたとされる。納豆は煮た大豆に藁(わら)などに多く生息する納豆菌を付けて作られる。

その他、味噌や醤油は麹菌、ヨーグルトやチーズ、キムチは乳酸菌の働きによるもので、人が菌を付着させる。一方、腐敗した食べ物を人が食べるとお腹が痛くなる。人にとって都合の良い菌の働きが「発酵」で、都合の悪い菌の働きが「腐敗」となる。

納豆の発酵の場合、納豆菌が大豆のタンパク質などを食べ、旨み成分であるアミノ酸を作りながら繁殖する。納豆のネバネバは旨み成分のアミノ酸そのものである。このアミノ酸は人体に悪い影響はないため「発酵」に分類される。

ヨーグルトの発酵の場合、ブルガリクス菌などの乳酸菌が牛乳に含まれる糖を食べて、爽やかな風味のあるアセトアルデヒドなどを作る。ヨーグルトの発酵も人体に無害であり、お腹は痛くならない。このように人体に無害な場合を「発酵」と呼ぶ。

一方、「腐敗」は食べ物に菌が付いて増殖する過程は同じだが、その菌が人にとって有害な毒素を作るという違いがある。この毒素に侵された状態が「腐敗」である。

この腐敗した食べ物を人が食べると、その菌は体内で消化中のものを食べて毒素を作り続ける。この毒素を人の腸が感知し、毒素を体から早く排出しようと腸内に水分が分泌され、腸が細かく動く。これが「お腹がくだる(下痢)」という状態である。さらに、その腸の細かい動きは脳に痛みとして伝わり、これが「お腹が痛い(腹痛)」という状態である。

なお、「食べ物が腐る」と表現されるが、これは空気中の雑菌などの腐敗菌が食べ物に付着して、その菌が増殖した状態を指す。また、発酵した食品には腐敗菌など他の菌を寄せ付けない働きがあり、腐敗しにくい性質がある。しかし、発酵食品も時間が経つと腐敗する可能性があるため、商品に明記された賞味期限までに食べるのが良い。

八代のこの1週間の天気は4日間が雨でその後3日間は晴れとなっています。

気温は35度の真夏日でセミの声がやかましい毎日です。

雑学ネタ帳に面白い記事がありましたので今日は「発酵」と「腐敗」の違いについて勉強することにしました。

「発酵」と「腐敗」の違いとは

微生物が酵素の働きにより有機物を分解あるいは変化させることを「発酵」と呼ぶ。発酵食品には、納豆や味噌、醤油、ヨーグルト、チーズ、キムチなどがある。

一方、食べ物が腐ることを「腐敗」と呼ぶ。結論から先に書くと、その微生物の菌の働きが人にとって有益であれば「発酵」、人にとって有害であれば「腐敗」と分類される。以下、その内容を確認してみる。

空気中には様々な菌が存在していて、常温の約20℃でその菌は増殖して食べ物を腐敗させる。食べ物の腐敗を防ぐために作られたのが冷蔵庫である。冷蔵庫の約6℃以下の低い温度の中では菌の増殖が抑えられ、腐敗を遅らせることができる。冷蔵庫がない時代には食べ物はすぐに腐敗してしまった。そこで食べ物を長持ちさせるために「発酵」という方法が生まれた。

「発酵」と「腐敗」はどちらも菌による現象で、同じ働きだと言える。その中で人が選んで菌を付けたものが「発酵」である。例えば、納豆の歴史は古く、約1万年前の縄文時代から食べられてきたとされる。納豆は煮た大豆に藁(わら)などに多く生息する納豆菌を付けて作られる。

その他、味噌や醤油は麹菌、ヨーグルトやチーズ、キムチは乳酸菌の働きによるもので、人が菌を付着させる。一方、腐敗した食べ物を人が食べるとお腹が痛くなる。人にとって都合の良い菌の働きが「発酵」で、都合の悪い菌の働きが「腐敗」となる。

納豆の発酵の場合、納豆菌が大豆のタンパク質などを食べ、旨み成分であるアミノ酸を作りながら繁殖する。納豆のネバネバは旨み成分のアミノ酸そのものである。このアミノ酸は人体に悪い影響はないため「発酵」に分類される。

ヨーグルトの発酵の場合、ブルガリクス菌などの乳酸菌が牛乳に含まれる糖を食べて、爽やかな風味のあるアセトアルデヒドなどを作る。ヨーグルトの発酵も人体に無害であり、お腹は痛くならない。このように人体に無害な場合を「発酵」と呼ぶ。

一方、「腐敗」は食べ物に菌が付いて増殖する過程は同じだが、その菌が人にとって有害な毒素を作るという違いがある。この毒素に侵された状態が「腐敗」である。

この腐敗した食べ物を人が食べると、その菌は体内で消化中のものを食べて毒素を作り続ける。この毒素を人の腸が感知し、毒素を体から早く排出しようと腸内に水分が分泌され、腸が細かく動く。これが「お腹がくだる(下痢)」という状態である。さらに、その腸の細かい動きは脳に痛みとして伝わり、これが「お腹が痛い(腹痛)」という状態である。

なお、「食べ物が腐る」と表現されるが、これは空気中の雑菌などの腐敗菌が食べ物に付着して、その菌が増殖した状態を指す。また、発酵した食品には腐敗菌など他の菌を寄せ付けない働きがあり、腐敗しにくい性質がある。しかし、発酵食品も時間が経つと腐敗する可能性があるため、商品に明記された賞味期限までに食べるのが良い。

今日の八代は雲一つなく晴れ渡った晴天の空模様。

朝顔もこの時ばかりと朝から7つも咲きました。

玄関のギボウシや山百合も咲き始めました。

ウェザーニュースによりますと熊本県もそろそろ梅雨明けとなりそうです。

九州~東海は今週中に夏到来

夏の高気圧(太平洋高気圧)が西日本方面に徐々に張り出して、西日本では梅雨前線が日本海にまで北上する予想です。

昨日28日(火)に九州南部の梅雨明けが発表されましたが、九州北部から東海でも今週中にも梅雨明けし、本格的な夏の到来となりそうです。

ただ、湿った空気の影響で大気の状態が不安定な状態は続くため、急な雨や落雷に注意が必要です。

2008年(平成20年)に日本地名愛好会が制定。

アイヌ語地名研究家・山田秀三の1992年の命日であり、地名研究家・谷川健一の1921年の誕生日であることから。地名の理解と関心を高めることが目的。

北海道には難しい地名が多くあるが、これはアイヌ語が由来となっているためである。江戸時代以降、北海道に和人(日本人)が入るようになり、アイヌの土地名に漢字をあてて地名としたことによる。一例は以下の通り。

札幌:サッ・ポロ・ペツ(乾いた大きな川)

小樽:オタ・オル・ナイ(砂浜の中の川)

苫小牧:ト・マク・オマ・ナイ(沼の奥にある川)

稚内:ヤム・ワッカ・ナイ(冷たい飲み水の川)

釧路:クスリ(温泉水)

●山田 秀三(やまだ ひでぞう、1899年6月30日- 1992年7月28日)は、日本のアイヌ語地名研究家、官僚、実業家。

東京に生まれる。 一中、一高、東京帝国大学法学部を経て農商務省、商工省、軍需省化学局長等に勤務。

1941年:仙台鉱山監督局長。在任中に東北各地の地名に興味を持つ。

東北地方・北海道他、多数の地名を現地実証重視で研究した。北海道曹達株式会社の経営者でもあった。

●谷川 健一(たにがわ けんいち、1921年7月28日 - 2013年8月24日[1]、満92歳没)は、日本の民俗学者、地名学者、作家、歌人。日本地名研究所所長。

熊本県水俣生まれ。熊本中学、浪速高等学校 (旧制)、東京帝国大学文学部卒業(専攻フランス文学)。東京大学入学後、結核を患い、各地の療養所を転々とす

在野の学者として日本文学や民俗学の研究をおこない多くの研究書を著した。日本文学の源流を沖縄・鹿児島などの謡にもとめた「南島文学発生論」などの業績をあげ、文化功労者に選出されるなど高く評価された。

アイヌ語地名研究家・山田秀三の1992年の命日であり、地名研究家・谷川健一の1921年の誕生日であることから。地名の理解と関心を高めることが目的。

北海道には難しい地名が多くあるが、これはアイヌ語が由来となっているためである。江戸時代以降、北海道に和人(日本人)が入るようになり、アイヌの土地名に漢字をあてて地名としたことによる。一例は以下の通り。

札幌:サッ・ポロ・ペツ(乾いた大きな川)

小樽:オタ・オル・ナイ(砂浜の中の川)

苫小牧:ト・マク・オマ・ナイ(沼の奥にある川)

稚内:ヤム・ワッカ・ナイ(冷たい飲み水の川)

釧路:クスリ(温泉水)

●山田 秀三(やまだ ひでぞう、1899年6月30日- 1992年7月28日)は、日本のアイヌ語地名研究家、官僚、実業家。

東京に生まれる。 一中、一高、東京帝国大学法学部を経て農商務省、商工省、軍需省化学局長等に勤務。

1941年:仙台鉱山監督局長。在任中に東北各地の地名に興味を持つ。

東北地方・北海道他、多数の地名を現地実証重視で研究した。北海道曹達株式会社の経営者でもあった。

●谷川 健一(たにがわ けんいち、1921年7月28日 - 2013年8月24日[1]、満92歳没)は、日本の民俗学者、地名学者、作家、歌人。日本地名研究所所長。

熊本県水俣生まれ。熊本中学、浪速高等学校 (旧制)、東京帝国大学文学部卒業(専攻フランス文学)。東京大学入学後、結核を患い、各地の療養所を転々とす

在野の学者として日本文学や民俗学の研究をおこない多くの研究書を著した。日本文学の源流を沖縄・鹿児島などの謡にもとめた「南島文学発生論」などの業績をあげ、文化功労者に選出されるなど高く評価された。

政治を考える日(7月27日 記念日)

1976年(昭和51年)のこの日、ロッキード事件で当時の田中角栄前首相が逮捕された。

ロッキード事件とは、アメリカのロッキード社がジェット旅客機・トライスターの売り込みの際に、日本の政界に多額の賄賂を贈ったとされる疑獄事件で、その年のアメリカ上院外交委員会で発覚した。田中角栄前首相らは、トライスター導入の工作資金5億円の授受にからむ賄賂罪と外為法(外国為替及び外国貿易法)違反の疑いで逮捕された。

〝今日は何の日〟を調べていると「政治を考える日」というのが出てきました。

現在、日本中でコロナ感染が広がっています。

政府はこの広がりを第2波とは言っていません。

でも誰もがこの感染の広がりは第2波だと思っています。

Go Toトラベルキャンペーンも7月22日から中身が中途半端のまま反対意見も顧みず強行してしまいました。

4連休が終わり各地でコロナ感染が広がっています。

国会はこの大変な時に閉めたままです。

これは何なんでしょうか?

1976年(昭和51年)のこの日、ロッキード事件で当時の田中角栄前首相が逮捕された。

ロッキード事件とは、アメリカのロッキード社がジェット旅客機・トライスターの売り込みの際に、日本の政界に多額の賄賂を贈ったとされる疑獄事件で、その年のアメリカ上院外交委員会で発覚した。田中角栄前首相らは、トライスター導入の工作資金5億円の授受にからむ賄賂罪と外為法(外国為替及び外国貿易法)違反の疑いで逮捕された。

〝今日は何の日〟を調べていると「政治を考える日」というのが出てきました。

現在、日本中でコロナ感染が広がっています。

政府はこの広がりを第2波とは言っていません。

でも誰もがこの感染の広がりは第2波だと思っています。

Go Toトラベルキャンペーンも7月22日から中身が中途半端のまま反対意見も顧みず強行してしまいました。

4連休が終わり各地でコロナ感染が広がっています。

国会はこの大変な時に閉めたままです。

これは何なんでしょうか?

きょうも梅雨前線の活動が活発で、九州から東北を中心に局地的に激しい雨が降るでしょう。特に東海では滝のような非常に激しい雨の降る所がありそうです。既に土砂災害の危険が高まっている所がありますので、厳重に警戒をしてください。

きょう26日(日)も前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、梅雨前線の活動が活発になるでしょう。大気の状態が不安定で、九州から東北にかけて断続的に雨が降り、激しい雨や雷雨の所がありそうです。特に東海では1時間に60ミリもの滝のような非常に激しい雨の降る所があるでしょう。静岡県や高知県では降り始めの24日(金)からの総雨量が既に300ミリを超えている所があり、静岡県を中心に所々で土砂災害の危険が高まっています。

tenki.jpより

※そろそろ梅雨明けしてもいい頃だと思うのだが今年の天気はなかなか思い通りにはいきそうにありません。毎年のように起きる激甚災害何か良い対策を考えられないものでしょうか?

きょう26日(日)も前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、梅雨前線の活動が活発になるでしょう。大気の状態が不安定で、九州から東北にかけて断続的に雨が降り、激しい雨や雷雨の所がありそうです。特に東海では1時間に60ミリもの滝のような非常に激しい雨の降る所があるでしょう。静岡県や高知県では降り始めの24日(金)からの総雨量が既に300ミリを超えている所があり、静岡県を中心に所々で土砂災害の危険が高まっています。

tenki.jpより

※そろそろ梅雨明けしてもいい頃だと思うのだが今年の天気はなかなか思い通りにはいきそうにありません。毎年のように起きる激甚災害何か良い対策を考えられないものでしょうか?

野口英世(のぐち ひでよ、1876~1928年)は、細菌学者として黄熱病や梅毒の研究に命をかけ、3度もノーベル賞の候補に挙がった偉人中の偉人である。

野口は現在の福島県耶麻郡猪苗代町に生まれる。千円札にも「野口英世」の名前が刻まれているが、本名は「清作(せいさく)」という名前であった。21歳の時に奇妙な事件に巻き込まれ「英世」と改名した。それは一冊の本との出会いがきっかけだった。

それが坪内逍遥の流行小説『当世書生気質(とうせいしょせいかたぎ)』で、知人にすすめられてこの本を読んだところ、そこには野口自身のことが書いてあるようだった。その内容は田舎から出てきた秀才の医学生が女と酒にはまり、自堕落な生活を送るというもの。しかも、その男の名前が「野々口精作(ののぐち せいさく)」であり「野口清作」とよく似ていた。

さらに、小説の精作は最後に自暴自棄になって自殺するという悲惨な内容だった。彼の伝記では伏せられることが多いが、野口は借金を繰り返して遊郭などに出入りする悪癖があり、酒好き女好きな浪費家であった。本のモデルが自分の末路のようで気味が悪くなった野口は、この小説の人物と無関係であることを示すために改名を決意した。

しかし、改名はそう簡単に認められるものではない。その時、野口は驚くべき行動に出る。当時、改名が許される条件の1つが、同じ村に同じ名前の者がいることだった。そこで、野口はたまたま同じ村にいた「清作」という赤ん坊を見つけ出し、強引に野口家の養子に入ってもらった。

こうして同じ村に2人の「野口清作」を誕生させ、「同じ村に野口清作という名前の人間が2人居るのは紛らわしい」と役所に訴え、強引にも戸籍名を改名することに成功し、晴れて「野口英世」となった。

ここで気になるのが小説の野々口精作のモデルが誰だったのかということである。この本は1885年(明治18年)に出版されたもので、野口は1876年(明治9年)生まれなので、この小説が出版された当時、野口は8~9歳でまだ無名の子供であった。つまり、野々口精作は偶然名前が似てしまっただけだった。作品を書いた坪内本人も「彼とは全く関係ない」と語っている。

雑学ネタ帳より

野口は現在の福島県耶麻郡猪苗代町に生まれる。千円札にも「野口英世」の名前が刻まれているが、本名は「清作(せいさく)」という名前であった。21歳の時に奇妙な事件に巻き込まれ「英世」と改名した。それは一冊の本との出会いがきっかけだった。

それが坪内逍遥の流行小説『当世書生気質(とうせいしょせいかたぎ)』で、知人にすすめられてこの本を読んだところ、そこには野口自身のことが書いてあるようだった。その内容は田舎から出てきた秀才の医学生が女と酒にはまり、自堕落な生活を送るというもの。しかも、その男の名前が「野々口精作(ののぐち せいさく)」であり「野口清作」とよく似ていた。

さらに、小説の精作は最後に自暴自棄になって自殺するという悲惨な内容だった。彼の伝記では伏せられることが多いが、野口は借金を繰り返して遊郭などに出入りする悪癖があり、酒好き女好きな浪費家であった。本のモデルが自分の末路のようで気味が悪くなった野口は、この小説の人物と無関係であることを示すために改名を決意した。

しかし、改名はそう簡単に認められるものではない。その時、野口は驚くべき行動に出る。当時、改名が許される条件の1つが、同じ村に同じ名前の者がいることだった。そこで、野口はたまたま同じ村にいた「清作」という赤ん坊を見つけ出し、強引に野口家の養子に入ってもらった。

こうして同じ村に2人の「野口清作」を誕生させ、「同じ村に野口清作という名前の人間が2人居るのは紛らわしい」と役所に訴え、強引にも戸籍名を改名することに成功し、晴れて「野口英世」となった。

ここで気になるのが小説の野々口精作のモデルが誰だったのかということである。この本は1885年(明治18年)に出版されたもので、野口は1876年(明治9年)生まれなので、この小説が出版された当時、野口は8~9歳でまだ無名の子供であった。つまり、野々口精作は偶然名前が似てしまっただけだった。作品を書いた坪内本人も「彼とは全く関係ない」と語っている。

雑学ネタ帳より

スポーツの日(10月第2月曜日 国民の祝日)

「国民の祝日」の一つ。「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」ことを趣旨としている。

国民の祝日

1964年(昭和39年)10月10日に東京オリンピックの開会式が行われたことを記念して、1966年(昭和41年)に国民の祝日「体育の日」として10月10日に制定された。「体育の日」は「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」ことを趣旨としていた。その後、祝日法の改正により「ハッピーマンデー制度」が適用され、2000年(平成12年)から「体育の日」は10月の第2月曜日となった。

10月10日が「体育の日」であった以前は、東京オリンピック招致キャンペーンの一環として、政府が10月の第1土曜日を「スポーツの日」に制定していた。

「体育の日」になった後、2020年(令和2年)に東京オリンピックの開会式が予定されていた7月24日(金)に日付が変更され、同時に「スポーツの日」へと名称が改められた。ただし、2020年の東京オリンピック・パラリンピックは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行を受けて、開催が延期された。

「国民の祝日」の一つ。「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」ことを趣旨としている。

国民の祝日

1964年(昭和39年)10月10日に東京オリンピックの開会式が行われたことを記念して、1966年(昭和41年)に国民の祝日「体育の日」として10月10日に制定された。「体育の日」は「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」ことを趣旨としていた。その後、祝日法の改正により「ハッピーマンデー制度」が適用され、2000年(平成12年)から「体育の日」は10月の第2月曜日となった。

10月10日が「体育の日」であった以前は、東京オリンピック招致キャンペーンの一環として、政府が10月の第1土曜日を「スポーツの日」に制定していた。

「体育の日」になった後、2020年(令和2年)に東京オリンピックの開会式が予定されていた7月24日(金)に日付が変更され、同時に「スポーツの日」へと名称が改められた。ただし、2020年の東京オリンピック・パラリンピックは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行を受けて、開催が延期された。

今日は海の日、国民の祝日です。

◎海の日(Marine Day)

1996(平成8)年から、それまでの「海の記念日」が「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」国民の祝日「海の日」になった。

「祝日法」の改正により、2003(平成15)年から7月第3月曜日となった。

なお、2020年は東京オリンピック開会式予定日だった日の前日の7月23日に、2021年は東京オリンピック開会式前日の7月22日に変更される。

今日は何の日~毎日が記念日~

◎海の日(Marine Day)

1996(平成8)年から、それまでの「海の記念日」が「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」国民の祝日「海の日」になった。

「祝日法」の改正により、2003(平成15)年から7月第3月曜日となった。

なお、2020年は東京オリンピック開会式予定日だった日の前日の7月23日に、2021年は東京オリンピック開会式前日の7月22日に変更される。

今日は何の日~毎日が記念日~

●大暑

7/22 ~ 8/6頃

「暦便覧」

暑気いたりつまりたるゆえんなれば也

大暑とは最も暑い頃という意味であるが実際はもう少し後か。夏の土用の時期。

学校は夏休みに入り、空には雲の峰が高々とそびえるようになる。

※今年はコロナ感染の問題と球磨川などの河川氾濫が各地で起こり学校関係は地域によって多少違いますが八代ではまだ夏休みには入っていません。

7/22 ~ 8/6頃

「暦便覧」

暑気いたりつまりたるゆえんなれば也

大暑とは最も暑い頃という意味であるが実際はもう少し後か。夏の土用の時期。

学校は夏休みに入り、空には雲の峰が高々とそびえるようになる。

※今年はコロナ感染の問題と球磨川などの河川氾濫が各地で起こり学校関係は地域によって多少違いますが八代ではまだ夏休みには入っていません。

土用の丑の日(どようのうしのひ)は、土用の間のうち十二支が丑の日である。

「土用」とは五行思想に基づく季節の変わり目を意味する雑節(ざっせつ)で、四季の四立(立春、立夏、立秋、立冬)の直前の約18日間を指す。この期間中の丑の日は、年に平均6.09日あることになる。

一般には、夏の土用の丑の日のことを言うことが多い。夏の土用には丑の日が年に1日か2日(平均1.57日)あり、2日ある場合はそれぞれ一の丑・二の丑という。以下、夏の土用の丑の日のことを単に土用の丑の日と呼ぶこととする。

●由来

通説(平賀源内説)

平賀 源内(ひらが げんない、享保13年(1728年) - 安永8年12月18日(1780年1月24日))は、江戸時代中頃の人物。本草学者、地質学者、蘭学者、医者、殖産事業家、戯作者、浄瑠璃作者、俳人、蘭画家、発明家として知られる。

平賀 源内(ひらが げんない、享保13年(1728年) - 安永8年12月18日(1780年1月24日))は、江戸時代中頃の人物。本草学者、地質学者、蘭学者、医者、殖産事業家、戯作者、浄瑠璃作者、俳人、蘭画家、発明家として知られる。

鰻を食べる習慣についての由来には諸説あり、「讃岐国出身の平賀源内が発案した」という説が最もよく知られている。しかし、平賀源内説の出典は不明で、前述の『明和誌』にあると説明するケースもあるが、『明和誌』には記されていない。源内説は細かなバリエーション違いがあるが、要約すれば「商売がうまく行かない鰻屋(知り合いの鰻屋というパターンもある)が、夏に売れない鰻を何とか売るため源内の元に相談に赴いた。源内は、「本日丑の日」と書いて店先に貼ることを勧めた。すると、その鰻屋は大変繁盛した。その後、他の鰻屋もそれを真似るようになり、土用の丑の日に鰻を食べる風習が定着した」というもの。丑の日と書かれた貼り紙が効力を奏した理由は諸説あり定かではないが、一説によれば「丑の日に『う』の字が附く物を食べると夏負けしない」という風習があったとされ、鰻以外には瓜、梅干、うどん、うさぎ、馬肉(うま)、牛肉(うし)などを食する習慣もあったようだが、今日においては殆ど見られない。

Wikipediaより

「土用」とは五行思想に基づく季節の変わり目を意味する雑節(ざっせつ)で、四季の四立(立春、立夏、立秋、立冬)の直前の約18日間を指す。この期間中の丑の日は、年に平均6.09日あることになる。

一般には、夏の土用の丑の日のことを言うことが多い。夏の土用には丑の日が年に1日か2日(平均1.57日)あり、2日ある場合はそれぞれ一の丑・二の丑という。以下、夏の土用の丑の日のことを単に土用の丑の日と呼ぶこととする。

●由来

通説(平賀源内説)

平賀 源内(ひらが げんない、享保13年(1728年) - 安永8年12月18日(1780年1月24日))は、江戸時代中頃の人物。本草学者、地質学者、蘭学者、医者、殖産事業家、戯作者、浄瑠璃作者、俳人、蘭画家、発明家として知られる。

平賀 源内(ひらが げんない、享保13年(1728年) - 安永8年12月18日(1780年1月24日))は、江戸時代中頃の人物。本草学者、地質学者、蘭学者、医者、殖産事業家、戯作者、浄瑠璃作者、俳人、蘭画家、発明家として知られる。鰻を食べる習慣についての由来には諸説あり、「讃岐国出身の平賀源内が発案した」という説が最もよく知られている。しかし、平賀源内説の出典は不明で、前述の『明和誌』にあると説明するケースもあるが、『明和誌』には記されていない。源内説は細かなバリエーション違いがあるが、要約すれば「商売がうまく行かない鰻屋(知り合いの鰻屋というパターンもある)が、夏に売れない鰻を何とか売るため源内の元に相談に赴いた。源内は、「本日丑の日」と書いて店先に貼ることを勧めた。すると、その鰻屋は大変繁盛した。その後、他の鰻屋もそれを真似るようになり、土用の丑の日に鰻を食べる風習が定着した」というもの。丑の日と書かれた貼り紙が効力を奏した理由は諸説あり定かではないが、一説によれば「丑の日に『う』の字が附く物を食べると夏負けしない」という風習があったとされ、鰻以外には瓜、梅干、うどん、うさぎ、馬肉(うま)、牛肉(うし)などを食する習慣もあったようだが、今日においては殆ど見られない。

Wikipediaより

「Go Toトラベルキャンペーン」ここに来てまた政府の政策が問題になっている。

コロナ感染者の数が増えだしているにもかかわらずこの政策の見直しや中止をすることもなく、東京外しだけで行おうとする政府のやり方に問題が噴出しています。

先日「おろそか」についての意味や由来についての記事を見つけました。政府の政策について拙速さや曖昧さが目立つこの「Go Toトラベルキャンペーン」問題、「疎か」な部分だけが目立ちそうです。

「おろそか」の意味・由来

「おろそか」は漢字では「疎か」と書き、「いいかげんに扱うさま、思いやりが薄いさま、なおざり、粗末なさま」などの意味がある。

「おろそか」の「おろ」は「おろか」や「おろおろ」などと同じく「不完全、不十分」の意味で、「そか」は状態を表す接尾語である。「おろそか」には「なおざり」とあるように、「しなければならないことを放っておく」という意味が含まれる。

また、漢字の「疎か」は「おそろか」のほかに「おろか」とも読む。「おろか」は漢字では「疎か」または「愚か」と書き、「考えが足りないさま、ばかげているさま、劣っている」などの意味がある。

「おろそか」は元々は「飾りたてず簡素なさま、粗末なさま」の意味であり、その後に「いいかげん、なおざり」という意味が生じ、「おろか」と重なりを持ったとされる。現在では「おろそか」は「疎か」、「おろか」は「愚か」と書き、分けて使われることが多い。

ちなみに、「おろおろ」は「不十分なさま」の意味のほかに「驚きや悲しみなどの衝撃でうろたえるさま、声を震わせ涙を流して泣くさま、ところどころ」などの意味がある。「ただおろおろするばかり」や「涙をおろおろと流しながら」のような使われ方がされる。

「おろおろ」が付く言葉には、取り乱して今にも泣き出しそうな声の「おろおろ声」や、そのような状態の涙の「おろおろ涙」、驚き慌てている目つきの「おろおろ目」、どうしてよいか分からず取り乱している顔つきの「おろおろ顔」などがある。

雑学ネタ帳より

コロナ感染者の数が増えだしているにもかかわらずこの政策の見直しや中止をすることもなく、東京外しだけで行おうとする政府のやり方に問題が噴出しています。

先日「おろそか」についての意味や由来についての記事を見つけました。政府の政策について拙速さや曖昧さが目立つこの「Go Toトラベルキャンペーン」問題、「疎か」な部分だけが目立ちそうです。

「おろそか」の意味・由来

「おろそか」は漢字では「疎か」と書き、「いいかげんに扱うさま、思いやりが薄いさま、なおざり、粗末なさま」などの意味がある。

「おろそか」の「おろ」は「おろか」や「おろおろ」などと同じく「不完全、不十分」の意味で、「そか」は状態を表す接尾語である。「おろそか」には「なおざり」とあるように、「しなければならないことを放っておく」という意味が含まれる。

また、漢字の「疎か」は「おそろか」のほかに「おろか」とも読む。「おろか」は漢字では「疎か」または「愚か」と書き、「考えが足りないさま、ばかげているさま、劣っている」などの意味がある。

「おろそか」は元々は「飾りたてず簡素なさま、粗末なさま」の意味であり、その後に「いいかげん、なおざり」という意味が生じ、「おろか」と重なりを持ったとされる。現在では「おろそか」は「疎か」、「おろか」は「愚か」と書き、分けて使われることが多い。

ちなみに、「おろおろ」は「不十分なさま」の意味のほかに「驚きや悲しみなどの衝撃でうろたえるさま、声を震わせ涙を流して泣くさま、ところどころ」などの意味がある。「ただおろおろするばかり」や「涙をおろおろと流しながら」のような使われ方がされる。

「おろおろ」が付く言葉には、取り乱して今にも泣き出しそうな声の「おろおろ声」や、そのような状態の涙の「おろおろ涙」、驚き慌てている目つきの「おろおろ目」、どうしてよいか分からず取り乱している顔つきの「おろおろ顔」などがある。

雑学ネタ帳より

暦に今日は土用入りとあります。土用とはどういうものなのか調べてみました。

●土用(日本大百科全書(ニッポニカ)の解説)

暦の雑節の一つ。中国では、1年春・夏・秋・冬の四季に、木・火・土・金・水の五行をあてようとしたが、四季に五つを割り当てるのはむりである。そこで春・夏・秋・冬の四季に木・火・金・水をあて、各季の終わり18日余に土気をあてた。これを土用といい、土曜用事を略したものである。現行暦では、太陽の視黄経がそれぞれ27度、117度、207度、297度に達したときが、それぞれ春の土用、夏の土用、秋の土用、冬の土用の入りで、その期間はおよそ18日間で、各季の土用があけると、立夏、立秋、立冬、立春である。今日では夏の土用だけが用いられており、夏の土用に入って(だいたい7月20日ごろ)、最初の丑(うし)の日が「土用丑」である。[渡辺敏夫]

気象

夏の土用は気象のうえからは7月下旬から8月上旬にかけての真夏の晴天時にあたり、例年は一年中でもっとも暑気が甚だしく、蒸し暑い天気が続く。また雷雨の発生もこのころに多い。ただし近年は気候の変動を反映して年による土用の天気の違いが大きい。梅雨(つゆ)のあがりが思わしくなく、曇雨天の日が8月上旬まで多かったり、また梅雨明け以後の猛暑は長続きせず、8月に入ると、気温が低下して早くも秋風が吹くといった年が少なくないのである。夏の土用は、本土では台風の影響を受けやすくなるシーズンであることも忘れてはならない。

[根本順吉]

民俗

夏の土用に入った3日目を土用三郎といって、この日の天候でその年の豊凶を占った。このころは1年でもっとも暑いときなので、土用干しといって衣服や書物などの虫干しをする。また土用の丑(うし)の日に丑湯といって薬湯に入ったり、夏負けしないためウナギの蒲(かば)焼きやどじょう汁を食べる風習がある。中国地方では、牛の祇園(ぎおん)といって牛を引いて行って海に入れる。また薬草は、夏の土用にとったものがとくに薬効があると、昔からいわれている。

岡山県の各村では、夏の悪疫を退散させるために土用祈祷(きとう)を行う例がある。土用念仏ともいって大数珠(じゅず)を繰り回して念仏を唱える。同県高梁(たかはし)市備中(びっちゅう)町西山地区では、土用入りの日に家内安全と虫送りの祈祷のため、寺から僧がきて道中念仏を唱えて家々を回り、『般若心経(はんにゃしんぎょう)』を読誦(とくじゅ)するという。[大藤時彦]

着物の虫干しのようすを描いた江戸時代の錦絵。戸を開け放ち、衣紋(えもん)掛けを用いて着物を吊(つ)るしているのがわかる。虫干しは、夏の土用(立秋の前の18日間)に行われることから、土用干し、夏干しともいわれる。歌川国貞(3世豊国)画『十二月ノ内 水無月(みなづき) 土用干』 三枚続 1854年(嘉永7) 国立国会図書館所蔵

●雑節とは、二十四節気・五節句以外の季節の移り変わりの節目となる日のこと。

二十四節気を補う意味合いを持っていて、一年間の季節の移り変わりをより的確につかむことができます。

いずれも生活や農作業に照らし合わせてつくられていて、古くから日本人の生活の中に溶け込んでいました。年中行事、民俗行事となっているものも多くなじみ深いものです。

※雑節には上記の表以外にもありますが、当サイトでは国立天文台の「暦要項」に記載されてあるものを取り上げています。

2020年 (令和2年)の雑節

1月 18日 冬土用(入り) 2月 3日 節分 3月17日 彼岸(入り)

4月16日 春土用(入り) 5月 1日 八十八夜 6月 10日 入梅

7月 1日 半夏生 7月19日 夏土用(入り) 8月31日 二百十日 9月19日 彼岸(入り)

10月 20日 秋土用(入り)

日本の行事・暦より

●土用(日本大百科全書(ニッポニカ)の解説)

暦の雑節の一つ。中国では、1年春・夏・秋・冬の四季に、木・火・土・金・水の五行をあてようとしたが、四季に五つを割り当てるのはむりである。そこで春・夏・秋・冬の四季に木・火・金・水をあて、各季の終わり18日余に土気をあてた。これを土用といい、土曜用事を略したものである。現行暦では、太陽の視黄経がそれぞれ27度、117度、207度、297度に達したときが、それぞれ春の土用、夏の土用、秋の土用、冬の土用の入りで、その期間はおよそ18日間で、各季の土用があけると、立夏、立秋、立冬、立春である。今日では夏の土用だけが用いられており、夏の土用に入って(だいたい7月20日ごろ)、最初の丑(うし)の日が「土用丑」である。[渡辺敏夫]

気象

夏の土用は気象のうえからは7月下旬から8月上旬にかけての真夏の晴天時にあたり、例年は一年中でもっとも暑気が甚だしく、蒸し暑い天気が続く。また雷雨の発生もこのころに多い。ただし近年は気候の変動を反映して年による土用の天気の違いが大きい。梅雨(つゆ)のあがりが思わしくなく、曇雨天の日が8月上旬まで多かったり、また梅雨明け以後の猛暑は長続きせず、8月に入ると、気温が低下して早くも秋風が吹くといった年が少なくないのである。夏の土用は、本土では台風の影響を受けやすくなるシーズンであることも忘れてはならない。

[根本順吉]

民俗

夏の土用に入った3日目を土用三郎といって、この日の天候でその年の豊凶を占った。このころは1年でもっとも暑いときなので、土用干しといって衣服や書物などの虫干しをする。また土用の丑(うし)の日に丑湯といって薬湯に入ったり、夏負けしないためウナギの蒲(かば)焼きやどじょう汁を食べる風習がある。中国地方では、牛の祇園(ぎおん)といって牛を引いて行って海に入れる。また薬草は、夏の土用にとったものがとくに薬効があると、昔からいわれている。

岡山県の各村では、夏の悪疫を退散させるために土用祈祷(きとう)を行う例がある。土用念仏ともいって大数珠(じゅず)を繰り回して念仏を唱える。同県高梁(たかはし)市備中(びっちゅう)町西山地区では、土用入りの日に家内安全と虫送りの祈祷のため、寺から僧がきて道中念仏を唱えて家々を回り、『般若心経(はんにゃしんぎょう)』を読誦(とくじゅ)するという。[大藤時彦]

着物の虫干しのようすを描いた江戸時代の錦絵。戸を開け放ち、衣紋(えもん)掛けを用いて着物を吊(つ)るしているのがわかる。虫干しは、夏の土用(立秋の前の18日間)に行われることから、土用干し、夏干しともいわれる。歌川国貞(3世豊国)画『十二月ノ内 水無月(みなづき) 土用干』 三枚続 1854年(嘉永7) 国立国会図書館所蔵

●雑節とは、二十四節気・五節句以外の季節の移り変わりの節目となる日のこと。

二十四節気を補う意味合いを持っていて、一年間の季節の移り変わりをより的確につかむことができます。

いずれも生活や農作業に照らし合わせてつくられていて、古くから日本人の生活の中に溶け込んでいました。年中行事、民俗行事となっているものも多くなじみ深いものです。

※雑節には上記の表以外にもありますが、当サイトでは国立天文台の「暦要項」に記載されてあるものを取り上げています。

2020年 (令和2年)の雑節

1月 18日 冬土用(入り) 2月 3日 節分 3月17日 彼岸(入り)

4月16日 春土用(入り) 5月 1日 八十八夜 6月 10日 入梅

7月 1日 半夏生 7月19日 夏土用(入り) 8月31日 二百十日 9月19日 彼岸(入り)

10月 20日 秋土用(入り)

日本の行事・暦より

今日も毎日新聞余禄から梅雨についての勉強です。

今年の梅雨は気象庁でも予測が難しいようで7月半ばを過ぎても梅雨明けの声明は沖縄以外何処もありません。

「湛湛(たんたん)として長江(ちょうこう)去り 冥冥(めいめい)として細雨来(きた)る/茅茨疎(ぼうしそ)にして湿(うるお)い易(やす)く 雲霧密にして開け難(がた)し」――唐の詩人、杜甫(とほ)の漢詩の一節だが、大まかな意味は分かろう。題は「梅雨(ばいう)」。「茅茨」は茅(かや)ぶき屋根である▲長江(揚子江(ようすこう))は満々と水をたたえ、暗い空から細かい雨が降る、茅ぶき屋根はまばらで湿っぽく、雲や霧は厚くたれこめる。梅雨は元は中国語で「メイユー」、杜甫は細雨の風情を詠んだが、今年の長江流域は記録的豪雨となった▲流域各地では観測史上最大の雨量や、河川や湖沼の最高水位を記録、洪水などの被災者は延べ3800万人にのぼり、なお数百万人が避難中という。ますます激しくなる「暴れ梅雨」は梅雨前線が横切る東アジア共通の現象のようだ▲こちらも記録的な豪雨による惨害に苦しむ日本列島の梅雨である。今月3~14日の全国964地点の総降水量は、一昨年の西日本豪雨時を超える25万ミリに達したそうだ。気象庁長官も「記憶にない」という梅雨前線の長期停滞である▲この前線の停滞、一因は前線を北に押し上げる太平洋高気圧の力が弱いためで、さらに原因をたどるとインド洋の海水温の高さに行きつくらしい。気象の因果関係は複雑で、このインド洋の高水温は中国の豪雨の原因でもあるという▲「観測史上初」や「数十年に1度」といった気象がすっかり日常のものとなった近年だ。地球温暖化による気候変動を、同じ東アジアに暮らす人々の共有する運命として思い起こさせた今年の「梅雨」である。

今日は西日本新聞「春秋」から昨夜のGo Toトラベル問題について何かすっきりしない解決策・・今回も政府からのはっきりした説明はありません。常に中途半端な政府方針、苛立ちばかりが募ります。

カタツムリが葉っぱの上をゆっくり進んでいた。のぞき込むと殻の中へ。身を守るには家にこもるのが一番と。一方親戚のナメクジは殻を退化させて今の姿に。家を捨て自由に動いて餌を得る道を選んだ►家にこもるか、外に出るか・・・。陸に上がった貝が新たな環境で生き残るための究極の選択である。「ウイズコロナ」という新たな環境で生きる私たちに迫られている選択のようにも。「ステイホーム」か「Go To」か►新型コロナの感染が急増している。東京都は感染者が8日連続で3桁に。都知事は警戒度を最高水準に引き上げ、と外への外出を控えるよう求めた►もちろん、外出自粛一辺倒では経済が回らず、社会は立ち行かない。政府は観光支援事業「Go Toトラベル」を22日に始める。批判を受けて、東京発着の旅行は補助の対象外にした。だが、感染は地方でも増えている。さらに旅行で人の往来が盛んになれば、全国にコロナ禍をばらまくことにならないか►九州など豪雨被災地では支援の手が足りない。「Go Toボランティア」をお願いしたいくらいだが、感染防止を優先し県内からの参加に限っている。そんな時に巨額の税金を使って旅行を後押し。釈然としない►カタツムリとナメクジ、どちらの選択が正しいか決め難い。ならば一方に偏らず、急ぎ過ぎず、当たりの様子をうかがいながら、ゆっくり進むしかあるまい。

カタツムリが葉っぱの上をゆっくり進んでいた。のぞき込むと殻の中へ。身を守るには家にこもるのが一番と。一方親戚のナメクジは殻を退化させて今の姿に。家を捨て自由に動いて餌を得る道を選んだ►家にこもるか、外に出るか・・・。陸に上がった貝が新たな環境で生き残るための究極の選択である。「ウイズコロナ」という新たな環境で生きる私たちに迫られている選択のようにも。「ステイホーム」か「Go To」か►新型コロナの感染が急増している。東京都は感染者が8日連続で3桁に。都知事は警戒度を最高水準に引き上げ、と外への外出を控えるよう求めた►もちろん、外出自粛一辺倒では経済が回らず、社会は立ち行かない。政府は観光支援事業「Go Toトラベル」を22日に始める。批判を受けて、東京発着の旅行は補助の対象外にした。だが、感染は地方でも増えている。さらに旅行で人の往来が盛んになれば、全国にコロナ禍をばらまくことにならないか►九州など豪雨被災地では支援の手が足りない。「Go Toボランティア」をお願いしたいくらいだが、感染防止を優先し県内からの参加に限っている。そんな時に巨額の税金を使って旅行を後押し。釈然としない►カタツムリとナメクジ、どちらの選択が正しいか決め難い。ならば一方に偏らず、急ぎ過ぎず、当たりの様子をうかがいながら、ゆっくり進むしかあるまい。

今日の勉強は毎日新聞「余禄」から・・

政治の世界では楽観的な主張の方が選挙で圧倒的に有利とのデータが、過去の米大統領選の調査で示されている。書き言葉でも楽天的な言葉の方が大きな影響力のあることは、心理学者の研究でも裏付けられた▲「ポリアンナ効果」とは、その影響力の大きさをいう。日本でもアニメとなった少女ポリアンナは、何にでも「良かった」を探すことで人を幸せにする物語の主人公である。しかし、その名前には「症候群」という言葉がつくこともある▲「ポリアンナ症候群」とは楽観主義が過ぎての現実逃避を指す言葉という。さて、こちらのポリアンナ、いや「Go Toトラベル」につくのは症候群か、効果か。新型コロナが感染拡大する中の政府の旅行促進キャンペーンである▲個人の旅行代金を政府が助成し、コロナ禍にあえぐ観光業振興を図るこのキャンペーンである。それも8月からの開始日程を連休前に繰り上げたところでの首都圏や大阪の感染拡大だった。だが政府や経済団体は「予定通り」という▲政府の予想外だったのは、観光で潤うはずの地方の首長から批判や不安表明が相次いだことだろう。九州などの水害被災地が蚊帳(かや)の外となる理不尽(りふじん)もある。高齢者の多い地方の医療体制の不安を悲観論者の取り越し苦労といえるのか▲少なくとも全国一斉は避け、地域を限って段階的に広げるのが得策だろう「Go Toトラベル効果」だ。政治のポリアンナ症候群のさんたんたる始末は、米国やブラジルのコロナ対策の示す通りである。

毎日新聞「余禄」2020・07・16

●ポリアンナ効果

1964年にアメリカ合衆国の心理学者チャールズ・E・オスグッドが「書かれた言葉においては、ネガティブ(否定的、悲観的、後ろ向き)な言葉よりもポジティブ(肯定的、楽天的、前向き)な言葉の方が大きな影響を及ぼす」ことを説明する際、使った例えである。

一般的には、

•ポジティブな感情を伴った記憶ほど思い出し易く、ネガティブな感情を伴った記憶は思い出しにくい。

•一般に人は肯定的な評価を好む。

•(特にマスマーケティングにおいて)否定的評価は肯定的な評価に比べて集まりにくい。

などを指す。

名称については、1913年にエレナ・ホグマン・ポーターが書いたベストセラー小説『少女パレアナ(少女ポリアンナ)』 (Pollyanna) および『パレアナの青春(ポリアンナの青春)』(Pollyanna Grows Up)の主人公パレアナ(ポリアンナ)(Pollyanna)にちなんでいる。

政治の世界では楽観的な主張の方が選挙で圧倒的に有利とのデータが、過去の米大統領選の調査で示されている。書き言葉でも楽天的な言葉の方が大きな影響力のあることは、心理学者の研究でも裏付けられた▲「ポリアンナ効果」とは、その影響力の大きさをいう。日本でもアニメとなった少女ポリアンナは、何にでも「良かった」を探すことで人を幸せにする物語の主人公である。しかし、その名前には「症候群」という言葉がつくこともある▲「ポリアンナ症候群」とは楽観主義が過ぎての現実逃避を指す言葉という。さて、こちらのポリアンナ、いや「Go Toトラベル」につくのは症候群か、効果か。新型コロナが感染拡大する中の政府の旅行促進キャンペーンである▲個人の旅行代金を政府が助成し、コロナ禍にあえぐ観光業振興を図るこのキャンペーンである。それも8月からの開始日程を連休前に繰り上げたところでの首都圏や大阪の感染拡大だった。だが政府や経済団体は「予定通り」という▲政府の予想外だったのは、観光で潤うはずの地方の首長から批判や不安表明が相次いだことだろう。九州などの水害被災地が蚊帳(かや)の外となる理不尽(りふじん)もある。高齢者の多い地方の医療体制の不安を悲観論者の取り越し苦労といえるのか▲少なくとも全国一斉は避け、地域を限って段階的に広げるのが得策だろう「Go Toトラベル効果」だ。政治のポリアンナ症候群のさんたんたる始末は、米国やブラジルのコロナ対策の示す通りである。

毎日新聞「余禄」2020・07・16

●ポリアンナ効果

1964年にアメリカ合衆国の心理学者チャールズ・E・オスグッドが「書かれた言葉においては、ネガティブ(否定的、悲観的、後ろ向き)な言葉よりもポジティブ(肯定的、楽天的、前向き)な言葉の方が大きな影響を及ぼす」ことを説明する際、使った例えである。

一般的には、

•ポジティブな感情を伴った記憶ほど思い出し易く、ネガティブな感情を伴った記憶は思い出しにくい。

•一般に人は肯定的な評価を好む。

•(特にマスマーケティングにおいて)否定的評価は肯定的な評価に比べて集まりにくい。

などを指す。

名称については、1913年にエレナ・ホグマン・ポーターが書いたベストセラー小説『少女パレアナ(少女ポリアンナ)』 (Pollyanna) および『パレアナの青春(ポリアンナの青春)』(Pollyanna Grows Up)の主人公パレアナ(ポリアンナ)(Pollyanna)にちなんでいる。

お盆

正式には盂蘭盆会(うらぼんえ)といい、夏に祖先の霊を祀る仏教行事。

元々は旧暦の7月15日を中心としたものだったのですが、現在は月遅れにあたる8月15日が一般的になっています。

お盆には、先祖や亡くなった人達の精霊が道に迷わず帰って来ることができるように、13日の夕刻に盆提灯を灯し、庭先に迎え火として麻幹(おがら)を焚きます。14、15日は精霊は家にとどまり、16日の夜帰って行きます。今度は送り火を焚き、霊を送り出します。

京都の大文字焼きはご存知だと思いますが、 これは正式には「五山の送り火」といいます。

これも、お迎えした先祖の霊をお送りする送り火です。

現在行われているお盆は、本来の盂蘭盆会(うらぼんえ)と日本古来の五穀豊穣を祝う収穫祭、水紙祭などが合わさったものだと考えられています。

●盂蘭盆会(うらぼんえ)

梵語(ぼんご・サンスクリット語)の「ウランバナ」からきています。「ウラバンナ」とは”逆さ吊り”という意味。

釈迦の弟子の目連が、餓鬼道(がきどう)に落ちて苦しんでいる亡き母を見ます。釈迦は、夏安居(げあんご)の終わりの日にあたる7月15日に、修行を終えた僧侶たちにごちそうを振る舞い、供養するよう教えます。その教えに従ったところ、母親は無事成仏できたといわれています。これが盂蘭盆会の由来となりました。

●新盆(にいぼん)について

四十九日の忌明け後に初めて迎える盆。初盆(はつぼん)ともいいます。

通常よりも早く、1~7日に盆棚を作ります。

近親者は盆提灯を贈ります。 ※最近は盆提灯を贈る代わりに現金を贈るのが一般的。

新盆を迎える家は、故人と親しかった人や親類を招いて、僧侶に棚経(たなぎょう)をあげていただき、盛大に供養します。

日本の行事・暦より

正式には盂蘭盆会(うらぼんえ)といい、夏に祖先の霊を祀る仏教行事。

元々は旧暦の7月15日を中心としたものだったのですが、現在は月遅れにあたる8月15日が一般的になっています。

お盆には、先祖や亡くなった人達の精霊が道に迷わず帰って来ることができるように、13日の夕刻に盆提灯を灯し、庭先に迎え火として麻幹(おがら)を焚きます。14、15日は精霊は家にとどまり、16日の夜帰って行きます。今度は送り火を焚き、霊を送り出します。

京都の大文字焼きはご存知だと思いますが、 これは正式には「五山の送り火」といいます。

これも、お迎えした先祖の霊をお送りする送り火です。

現在行われているお盆は、本来の盂蘭盆会(うらぼんえ)と日本古来の五穀豊穣を祝う収穫祭、水紙祭などが合わさったものだと考えられています。

●盂蘭盆会(うらぼんえ)

梵語(ぼんご・サンスクリット語)の「ウランバナ」からきています。「ウラバンナ」とは”逆さ吊り”という意味。

釈迦の弟子の目連が、餓鬼道(がきどう)に落ちて苦しんでいる亡き母を見ます。釈迦は、夏安居(げあんご)の終わりの日にあたる7月15日に、修行を終えた僧侶たちにごちそうを振る舞い、供養するよう教えます。その教えに従ったところ、母親は無事成仏できたといわれています。これが盂蘭盆会の由来となりました。

●新盆(にいぼん)について

四十九日の忌明け後に初めて迎える盆。初盆(はつぼん)ともいいます。

通常よりも早く、1~7日に盆棚を作ります。

近親者は盆提灯を贈ります。 ※最近は盆提灯を贈る代わりに現金を贈るのが一般的。

新盆を迎える家は、故人と親しかった人や親類を招いて、僧侶に棚経(たなぎょう)をあげていただき、盛大に供養します。

日本の行事・暦より

最近自分自身「ぼやき」が多くなっていることに苛立ちを感じます。

コロナ感染が始まってからの国の政策に合点がいかないのが原因です。感染者の数がまた少しづつ増えかけているのに経済のために人の移動を促進するような政策を進めるその政策に1兆6794億円が旅行・飲食・イベントなどの需要喚起事業としての「Go Toキャンペーン」に充てられるというものです。コロナウイルスのことが少しづつ分かってきてこのウイルスは無症状の感染者が居て自分ではわからないまま病気をまき散らしているという事例が沢山あるそうです。

コロナも伝染病の一種、有効なワクチンがない限り人の行動は制限しなければ感染が広がるばかりです。

読売新聞オンラインで青森県むつ市の宮下宗一郎市長のこんな記事が目に留まりました。

感染病床4床のみ、市は観光施設再閉鎖検討…「GoTo」高いリスク懸念

読売新聞 2020/07/14 07:28

新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込んだ需要を喚起する国の「Go To キャンペーン」について、青森県むつ市の宮下宗一郎市長は13日の記者会見で「リスクが高い場所から低い場所に人が確実に動く」と否定的な見解を示した。市内にある観光施設などの再閉鎖を検討しているという。

国はキャンペーンの旅行・観光分野を22日に開始すると発表している。

宮下市長は「(市内の感染者用病床が)4床しか確保できない脆弱(ぜいじゃく)な医療態勢で地域を守る立場にある」と説明、4月以降に閉鎖・再開した観光施設や集会施設などの再閉鎖を検討することを明らかにした。その上で「地域外から人が来ることを推進すれば、確実に(感染者が)発生する。経済を回す方法は地域の中で知恵を出すべきで、(国には)移動制限をかけてほしい」と訴えた。

コロナ感染が始まってからの国の政策に合点がいかないのが原因です。感染者の数がまた少しづつ増えかけているのに経済のために人の移動を促進するような政策を進めるその政策に1兆6794億円が旅行・飲食・イベントなどの需要喚起事業としての「Go Toキャンペーン」に充てられるというものです。コロナウイルスのことが少しづつ分かってきてこのウイルスは無症状の感染者が居て自分ではわからないまま病気をまき散らしているという事例が沢山あるそうです。

コロナも伝染病の一種、有効なワクチンがない限り人の行動は制限しなければ感染が広がるばかりです。

読売新聞オンラインで青森県むつ市の宮下宗一郎市長のこんな記事が目に留まりました。

感染病床4床のみ、市は観光施設再閉鎖検討…「GoTo」高いリスク懸念

読売新聞 2020/07/14 07:28

新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込んだ需要を喚起する国の「Go To キャンペーン」について、青森県むつ市の宮下宗一郎市長は13日の記者会見で「リスクが高い場所から低い場所に人が確実に動く」と否定的な見解を示した。市内にある観光施設などの再閉鎖を検討しているという。

国はキャンペーンの旅行・観光分野を22日に開始すると発表している。

宮下市長は「(市内の感染者用病床が)4床しか確保できない脆弱(ぜいじゃく)な医療態勢で地域を守る立場にある」と説明、4月以降に閉鎖・再開した観光施設や集会施設などの再閉鎖を検討することを明らかにした。その上で「地域外から人が来ることを推進すれば、確実に(感染者が)発生する。経済を回す方法は地域の中で知恵を出すべきで、(国には)移動制限をかけてほしい」と訴えた。

今日はパソコンのお話。

昨日は文字のコピーは出来るのに画像のコピーが出来なくなって困り果てました。

原因が分からないのです。

色々調べてみてパソコンをシャットダウンや再起動を繰り返してもまともに動作しません。

今日朝の散歩中に作動画面をMicrosoft Edgeに変えたことが原因かもしれないと思い、元のInternet Explorerの立ち上がり画面から始めてみるとどうなるんだろうと考え散歩が終わってから試してみると以前のように使えるようになりました。

天気概況

きょうは、梅雨前線が本州付近を北上する見込みです。九州から関東にかけては曇りや雨の所が多いでしょう。九州北部では夜に非常に激しい雨の降る所がありそうです。中国、四国、近畿も局地的に激しい雨が降るでしょう。土砂災害、川の増水や氾濫に警戒してください。東北、北海道も雲が多いですが、晴れ間のでる所もありそうです。最高気温は平年より低い所が多いでしょう。

※やっと問題解決⁉

昨日は文字のコピーは出来るのに画像のコピーが出来なくなって困り果てました。

原因が分からないのです。

色々調べてみてパソコンをシャットダウンや再起動を繰り返してもまともに動作しません。

今日朝の散歩中に作動画面をMicrosoft Edgeに変えたことが原因かもしれないと思い、元のInternet Explorerの立ち上がり画面から始めてみるとどうなるんだろうと考え散歩が終わってから試してみると以前のように使えるようになりました。

天気概況

きょうは、梅雨前線が本州付近を北上する見込みです。九州から関東にかけては曇りや雨の所が多いでしょう。九州北部では夜に非常に激しい雨の降る所がありそうです。中国、四国、近畿も局地的に激しい雨が降るでしょう。土砂災害、川の増水や氾濫に警戒してください。東北、北海道も雲が多いですが、晴れ間のでる所もありそうです。最高気温は平年より低い所が多いでしょう。

※やっと問題解決⁉

雨できれいに開かなかった斑入りの朝顔今日はきれいに開きました。

きょう12日も、活発な雨雲が九州にかかり続けており、現在、長崎県五島地方から熊本県北部、宮崎県北部にかけて激しい雨が降っている所があります。また、きのう11日から激しい雨が降り続いている熊本県では、山都町や御船町周辺で土砂災害の危険度が「きわめて危険」なレベルとなっており、厳重な警戒が必要です。

日本気象協会 九州支社君島 由希子 2020年07月12日07:25