先日、歯科医に行くと来年のカレンダーを頂きました。

先日、歯科医に行くと来年のカレンダーを頂きました。

明日から12月です。八代では明日でやっと今年の妙見祭の行事がすべて終わります。

10月31日、妙見宮の注連縄(しめなわだて)から始まり以下の行事で締め括られます。

12月 1日

注連納

(しめおさめ)

11:00

八代神社(獅子組の獅子頭のお返しとお参り)

12:00

八代神社(次年度の神馬奉納者の決定)

八代妙見祭は22日お下り、23日のお上りはどなたでもご存知ですが、神幸行列を行うための神事が1か月以上も続けられていることはあまり知られてはいません。

話は変わりますが明日から師走です。

12月を何故、〝しはす〟と言うのでしょうか?

諸説あるようですが今までは「師が馳せる」の説を信じていましたが、こうして並べられると日本書紀や万葉集の記述にもあるとする当て字説に手を挙げます。

●師(僧)が走る説

僧とはお寺のお坊さんのことです。日本には昔から年末になるとお坊さんに自宅まで来てもらい、お経を唱えてもらう風習がありました。

そのため、年末が近付くとあちこちから依頼がくるお坊さんは、東西を行ったり来たりと大忙しになります。

その様子を見て「師が馳せる」から師走になったという説です。

●年果つ説

12月は一年が終わる月ということから、四季が終わる・年が終わるという意味で、年果つ(としかつ)が変化し、としかつ→としはす→しはす→しわす、となったと言われる説です。

●当て字説

日本書紀や万葉集などの書物には、十二月(十有二月)をしわすと呼んでいたとされる記述が残っています。

これがやがて、師走に充てられたという説です。

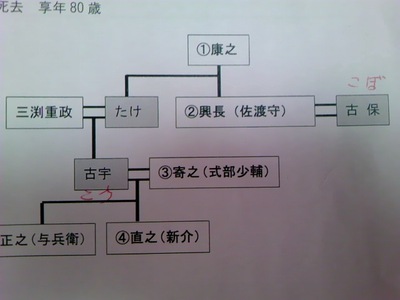

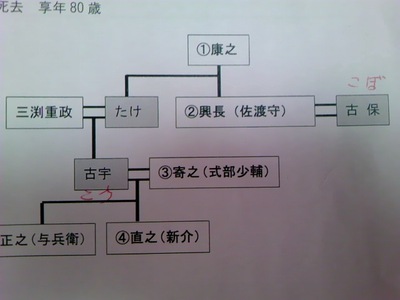

●八代の松井家について

松井氏は、室町時代には足利将軍家に仕える幕臣だった。足利義輝が永禄8年(1565年)に殺害されると(永禄の変)、松井正之の子松井康之は、同じく足利将軍家に仕えていた細川藤孝(幽斎)と共に、義輝の弟足利義昭を将軍に擁立するために行動する。

やがて細川藤孝のもとで働くようになった康之は、藤孝の嫡男細川忠興(三斎)と明智光秀の三女玉(ガラシャ)の婚礼で玉姫の輿入請取役を務めている。

信長の下で細川氏は丹後国の領主となり、その重臣として康之は丹後国松倉城を任せられた。生涯50余度の合戦に出陣した康之は武功高く、石田三成の家老島左近や上杉景勝の家老直江兼続らと並んで世に名家老と謳われた。康之の働きぶりをみた豊臣秀吉は石見半国18万石に取り立てようともちかけたが、康之は引き続き細川家に仕えることを望んでこれを辞退した。その忠節に感じ入った秀吉は、康之が信長から拝領していた山城国相楽郡神童寺村及び愛宕郡八瀬村の知行を安堵する朱印状に「深山」の茶壺を添えて贈っている。これが後世「十八万石の壺」と呼ばれる名器である。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いに、康之と嫡男松井興長は藩主細川忠興に従って奮戦し、東軍勝利に貢献した。戦後細川氏は豊前国と豊後国(現在の福岡県と大分県の一部)で39万石余りの大名となり、康之は豊後国木付(杵築)城を任せられて2万5000石の知行地が与えられた。

興長は康之の次男として天正10年(1582年)に生まれ、兄が文禄・慶長の役で戦没すると嫡子となり、慶長16年(1611年)に康之が隠居すると家督を相続した。

八代城には現在お城としての建物はありません。寛政12年(1672)2月落雷により第一第二天守閣が焼失しましたがその後再築されずに寛政9年(1797)10月火災により大書院二階月見櫓を焼失、この時点から天守閣がないお城の状態が現在まで続いています。

八代城には現在お城としての建物はありません。寛政12年(1672)2月落雷により第一第二天守閣が焼失しましたがその後再築されずに寛政9年(1797)10月火災により大書院二階月見櫓を焼失、この時点から天守閣がないお城の状態が現在まで続いています。

肥後国八代城主へ

寛永9年(1632年)肥後国52万石の加藤忠広が改易されると、替わって細川忠利が54万石で熊本に入部した。肥後国で興長には玉名郡と合志郡に3万石が与えられた。藩主忠利の父忠興(三斎)は肥後国南部の八代城をその隠居城としたが、この城は薩摩の島津氏に対する押さえとして特に一国一城令の例外とされていた。正保2年(1646年)にその三斎が死去すると、八代城は興長が預かることになり、以後代々松井氏が八代城代を務めた。興長は忠興の次女古保(こお)を正室とし、三斎の六男を養嗣子に迎えて(松井寄之)、細川氏の別姓である「長岡」を賜り、長岡佐渡守と称した。こうして松井氏は熊本藩の実質的支藩である八代3万石の領主として幕末に至る。

松井氏は宮本武蔵と親交があったことで知られる。松井家には、武蔵が細川家に仕官する直前に興長に宛てた書状(長岡佐渡守宛書状)が残っており、また武蔵が熊本藩の客将となった後も寄之が武蔵を後援し、自身もその兵法の弟子となっている。寄之はやがて病床に臥すようになった武蔵の身の世話をしていたことも、寄之と武蔵の養子宮本伊織との間に交わされた多くの書状から明らかになっている。こうして武蔵の手による水墨画や工芸品などの文物の多くが松井家に伝えられた。

秀吉から安堵されていた山城国の知行地は幕府からも安堵を得ており、このため松井氏は細川家家臣として陪臣であるとともに幕府直参としての横顔も併せ持つ特殊な家となった。松井家当主の代替わりおよび将軍の代替わりに際しては、その都度江戸に出府して将軍に御目見得している。

細川家では世襲家老家の松井氏・米田氏・有吉氏を上卿三家と呼んだが、中でも松井氏は細川一門として代々筆頭家老を勤めた。 明治維新後は、万石以上の大身家老家として明治25年(1892年)に松井敏之が華族に列し男爵を授爵している。

●松井家

戦国時代末期、松井康之は細川藤孝(幽斉)に従って戦功を立て、藤孝の養女を妻として所領を与えられ、以後、代々細川家に仕え、細川一門と同格の重臣扱いを受けていました。細川家世襲三家老の筆頭の地位にあった松井興長が八代城主となり、以後10代、約220年にわたって八代城下町とその周囲を支配しました。松井家は康之の功により、山城国(現京都府)に知行地を与えられ徳川将軍の直参として自家の代替わり、将軍の代替ごとに江戸に参勤するという特殊な家柄でもありました。

また、細川家とともに文化芸能にも秀でた家柄で、代々古流茶道や金春流などの能を伝えています。現在の松井邸は「松浜軒」として知られています。

松浜軒(しょうひんけん)

八代市

八代市北の丸町にある旧八代城主松井家(細川藩の筆頭家老家)の邸名。3代直之が生母のために建てたお茶屋で、浜のお茶屋とも言われています。松浜軒の庭園は四季折々の花が美しいことで知られており特に肥後花菖蒲(しょうぶ)は有名。正門脇には松井家歴代の文化財を紹介する展示施設もあります。国指定名勝。

松井文庫(まついぶんこ)

八代市

八代城主で肥後細川藩の家老をつとめた松井家。松井家代々の所蔵品を集めたのが、松井文庫です。武具をはじめ、陶磁器、漆器、書画、能面・能衣装など、八代の文化の高さを今に伝える名品がそろっています。また、千利休絶筆、宮本武蔵の作書画や木刀など、歴史的に興味深いものが所蔵されています。松浜軒内の展示施設「驥斎(きさい)」では、季節ごとに茶道具や雛人形などが展示されています。

春光寺(しゅんこうじ)

八代市

八代城主松井家の菩提寺(臨済宗)で、3代直之によって創建されたもの。当初は小倉にあったものを、数度の移築を経て現在地に落ち着いたとされています。約33,000平方メートルの境内には松井家城主の墓が整然と並ぶ廟があり、そのほか殉死した家臣の墓や高浜虚子をはじめとする多くの句碑があり、「句碑の寺」とも呼ばれています。

八代市古麓町にある春光寺

松井氏は、室町時代には足利将軍家に仕える幕臣だった。足利義輝が永禄8年(1565年)に殺害されると(永禄の変)、松井正之の子松井康之は、同じく足利将軍家に仕えていた細川藤孝(幽斎)と共に、義輝の弟足利義昭を将軍に擁立するために行動する。

やがて細川藤孝のもとで働くようになった康之は、藤孝の嫡男細川忠興(三斎)と明智光秀の三女玉(ガラシャ)の婚礼で玉姫の輿入請取役を務めている。

信長の下で細川氏は丹後国の領主となり、その重臣として康之は丹後国松倉城を任せられた。生涯50余度の合戦に出陣した康之は武功高く、石田三成の家老島左近や上杉景勝の家老直江兼続らと並んで世に名家老と謳われた。康之の働きぶりをみた豊臣秀吉は石見半国18万石に取り立てようともちかけたが、康之は引き続き細川家に仕えることを望んでこれを辞退した。その忠節に感じ入った秀吉は、康之が信長から拝領していた山城国相楽郡神童寺村及び愛宕郡八瀬村の知行を安堵する朱印状に「深山」の茶壺を添えて贈っている。これが後世「十八万石の壺」と呼ばれる名器である。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いに、康之と嫡男松井興長は藩主細川忠興に従って奮戦し、東軍勝利に貢献した。戦後細川氏は豊前国と豊後国(現在の福岡県と大分県の一部)で39万石余りの大名となり、康之は豊後国木付(杵築)城を任せられて2万5000石の知行地が与えられた。

興長は康之の次男として天正10年(1582年)に生まれ、兄が文禄・慶長の役で戦没すると嫡子となり、慶長16年(1611年)に康之が隠居すると家督を相続した。

八代城には現在お城としての建物はありません。寛政12年(1672)2月落雷により第一第二天守閣が焼失しましたがその後再築されずに寛政9年(1797)10月火災により大書院二階月見櫓を焼失、この時点から天守閣がないお城の状態が現在まで続いています。

八代城には現在お城としての建物はありません。寛政12年(1672)2月落雷により第一第二天守閣が焼失しましたがその後再築されずに寛政9年(1797)10月火災により大書院二階月見櫓を焼失、この時点から天守閣がないお城の状態が現在まで続いています。

肥後国八代城主へ

寛永9年(1632年)肥後国52万石の加藤忠広が改易されると、替わって細川忠利が54万石で熊本に入部した。肥後国で興長には玉名郡と合志郡に3万石が与えられた。藩主忠利の父忠興(三斎)は肥後国南部の八代城をその隠居城としたが、この城は薩摩の島津氏に対する押さえとして特に一国一城令の例外とされていた。正保2年(1646年)にその三斎が死去すると、八代城は興長が預かることになり、以後代々松井氏が八代城代を務めた。興長は忠興の次女古保(こお)を正室とし、三斎の六男を養嗣子に迎えて(松井寄之)、細川氏の別姓である「長岡」を賜り、長岡佐渡守と称した。こうして松井氏は熊本藩の実質的支藩である八代3万石の領主として幕末に至る。

松井氏は宮本武蔵と親交があったことで知られる。松井家には、武蔵が細川家に仕官する直前に興長に宛てた書状(長岡佐渡守宛書状)が残っており、また武蔵が熊本藩の客将となった後も寄之が武蔵を後援し、自身もその兵法の弟子となっている。寄之はやがて病床に臥すようになった武蔵の身の世話をしていたことも、寄之と武蔵の養子宮本伊織との間に交わされた多くの書状から明らかになっている。こうして武蔵の手による水墨画や工芸品などの文物の多くが松井家に伝えられた。

秀吉から安堵されていた山城国の知行地は幕府からも安堵を得ており、このため松井氏は細川家家臣として陪臣であるとともに幕府直参としての横顔も併せ持つ特殊な家となった。松井家当主の代替わりおよび将軍の代替わりに際しては、その都度江戸に出府して将軍に御目見得している。

細川家では世襲家老家の松井氏・米田氏・有吉氏を上卿三家と呼んだが、中でも松井氏は細川一門として代々筆頭家老を勤めた。 明治維新後は、万石以上の大身家老家として明治25年(1892年)に松井敏之が華族に列し男爵を授爵している。

●松井家

戦国時代末期、松井康之は細川藤孝(幽斉)に従って戦功を立て、藤孝の養女を妻として所領を与えられ、以後、代々細川家に仕え、細川一門と同格の重臣扱いを受けていました。細川家世襲三家老の筆頭の地位にあった松井興長が八代城主となり、以後10代、約220年にわたって八代城下町とその周囲を支配しました。松井家は康之の功により、山城国(現京都府)に知行地を与えられ徳川将軍の直参として自家の代替わり、将軍の代替ごとに江戸に参勤するという特殊な家柄でもありました。

また、細川家とともに文化芸能にも秀でた家柄で、代々古流茶道や金春流などの能を伝えています。現在の松井邸は「松浜軒」として知られています。

松浜軒(しょうひんけん)

八代市

八代市北の丸町にある旧八代城主松井家(細川藩の筆頭家老家)の邸名。3代直之が生母のために建てたお茶屋で、浜のお茶屋とも言われています。松浜軒の庭園は四季折々の花が美しいことで知られており特に肥後花菖蒲(しょうぶ)は有名。正門脇には松井家歴代の文化財を紹介する展示施設もあります。国指定名勝。

松井文庫(まついぶんこ)

八代市

八代城主で肥後細川藩の家老をつとめた松井家。松井家代々の所蔵品を集めたのが、松井文庫です。武具をはじめ、陶磁器、漆器、書画、能面・能衣装など、八代の文化の高さを今に伝える名品がそろっています。また、千利休絶筆、宮本武蔵の作書画や木刀など、歴史的に興味深いものが所蔵されています。松浜軒内の展示施設「驥斎(きさい)」では、季節ごとに茶道具や雛人形などが展示されています。

春光寺(しゅんこうじ)

八代市

八代城主松井家の菩提寺(臨済宗)で、3代直之によって創建されたもの。当初は小倉にあったものを、数度の移築を経て現在地に落ち着いたとされています。約33,000平方メートルの境内には松井家城主の墓が整然と並ぶ廟があり、そのほか殉死した家臣の墓や高浜虚子をはじめとする多くの句碑があり、「句碑の寺」とも呼ばれています。

八代市古麓町にある春光寺

ノーベルの遺言の話を昨日書きましたが、遺言の話となれば今年の八代市博物館の古文書講座の話が頭に浮かんできます。

毎年、講座には参加するものの、なかなかうまく読めないのが自分のことながら情けなく思います。

でも昔の人の考え方や生活情報がよく分かるので続けられる間は続けようと思っています。

講座は毎月2回、9月13日から始まり11月22日で今年は終わりましたが講座の内容が八代の松井興長の遺書というものだったので、昔の殿様が死期を感じて想うことはと考えれば非常に興味深く授業を受けることが出来ました。

遺書の内容について古文書担当学芸員の林千寿さんが内容を要約してくれましたので紹介します。

松井興長の遺書

●松井興長(長岡佐渡守)

松井家2代目

慶長16年(1611)~寛文元年(1661) 細川藩の家老を務める

→細川忠興・忠利・光尚・綱利に仕える

生保3年(1646)~寛文元年(1661) 八代城をあずかる

寛文元年(1661) 6月28日死去 享年80歳

時代

安土桃山時代 - 江戸時代前期

生誕

天正10年(1582年)

死没

寛文元年6月28日(1661年7月24日)

改名

吉松、新太郎、長岡興長

官位

式部少輔、佐渡守

主君

細川忠興、忠利、光尚、綱利

藩

熊本藩家老

氏族

清和源氏、松井氏

父母

松井康之、沼田光長娘

兄弟

興之、興長、女子(吉田浄珍室)

女子(長岡重政室)、光之

妻

正室:古保(細川忠興の娘)

子

寄之(養子、細川忠興六男)、

娘(坂崎成方室)、娘(有吉重時室)

●松井興長遺書の概要

松井興長(79歳)が息子(養子)寄之(45歳)にあてた遺書

万治3年(1660)3月13日付→なくなる1年3か月前

35か条の長文

縦33.8cm 横452.6cm

1・殿様(細川綱利)に遺物として青江貞次の刀・大内のかねの花入れ・晁典子(チョウテンス)の鍾馗(ショウキ)の掛物を進上。

2・目貫・笄(コウガイ)は差し上げない。

3・家老(有吉・米田・沢村)への書置きに遺物のことは記していないので、あなたがみつくろって、私が申し置いた遺物だと言って遣わしなさい。

4・知行地三万石の帳簿は山本源五左衛門が所持、詳細は井上藤左衛門・田代次大夫・後藤助兵衛にたずねなさい。

5・細川家には多額の借金がある。御家の存続は寄之の肩にかかっている。

6・できるかぎり養生して奉公するのが殿様のためである。

城持ちの自覚を持ち、何事も分別しなさい。

7・万治元年・2年蔵納分の大積については、山本源五左衛門・井上藤左衛門・田代次大夫にたずねなさい。

8・自松院(興長の妹たけ)へ今迄の通り毎年50石4斗遣わしなさい。

おこう(古保・たけの娘・興長姪・寄之妻)へ毎年銀子500目ずつ遣わしなさい。

9・おきくへ銀子500目、おきくの子供へ銀子300目、おいちへ500目ずつ毎年遣わしなさい。下津縫殿内儀おねへも銀子3枚か5枚ほど遣わしなさい。

10・私が召し使っている女どもは、嫁ぎ先のあるものは嫁がせて、結婚できない者はおこう(古宇)のそばで召し使い、流牢しないようにしなさい。

11・南禅寺聴松院・高野山自性院・悟真寺の逆修の石塔に歯を5枚ずつ埋めなさい。

12・新介(直之・寄之長男・興長の孫)には、私が道具をみつくろって渡したいが、あなたへの隔てになってしまうので、やめておいた。刀・脇差・数寄道具などあなたがみつくろって直之に遣わしてほしい。ただし花形の茶碗は約束したので新介に渡してほしい。

13・与兵衛(正之・寄之次男・興長の孫)にも数寄道具など不足のないように遣わしなさい。

14・あなたの娘たちにも、新介と相談の上、肩身を遺しなさい。

私の道具は残らずあなたに遣わすので、形見分けはあなたに任せる。

15・新介と人を介さず相談して、方々へ肩身を遺しなさい。

16・書置きに遺物のことは書き入れないので遺物をみつくろったならば、私が申し置いた遺物だと言って、書置きに添えて遺しなさい。

この書置きにいかほども申したいことがあるが、年をとり、もの忘れして、そのうえ、病気なので、さしあたることさえ失念するばかりだ。判紙を 21枚仕立てたのでよろしく頼む。

17・遣わすべき銀子はない。銀子が20貫目、30貫目あることもあれば、少しも無いときもある。今から算段するのは無理だ。あなたに任せる。

18・葬式代として銀子20貫目を櫓にとってある。

後藤三郎左衛門に惜銀が50貫目ある。この算用は山本源五左衛門・井上藤左衛門・田代次大夫が知っている。利子は寝ん3貫目ずつ。

元金を返済したならば、一両年の利をかけて済むだろう。

19・巡視したものの子供は取り立てなさい。

私の諸道具を預かっているのは、三上勘右衛門・土肥吉左衛門・村上与三右衛門・野地甚大夫の4人である。

20・殿主にある武具と私の手許にある武具は帳面につけ、浅田左兵衛・宇野与三右衛門に預けてある。

21・八代城受取のときに渡された古い武具(加藤氏が八代城に置いて行った武具か?)の書付は、浅田左衛門・宇野与三左衛門が預かり殿主に置いてある。ほかの人に八代城を引き渡すときは、この書付を渡すよう細川光尚様から指示されたので、そのように心得なさい。

22・松井家の番頭・者頭への書置きについては写しを作成してあるので目を通しなさい。

23・家臣を大切にしなさい。ただし、役に立たない者、法度を守らない者は、成敗するか解雇しなさい。

24・熊本に住んでいた頃、家臣の借米を帳消しにした。これは形見の前払いとして行ったものである。

25・26・勝手が続かないことには何もできない。殿様から借金するようなことがあれば、殿様の勝手がたちゆかなくなったとしても、意見することは難しいい。台所方のことは、西川吉兵衛・頼藤杢助に吟味を申し付け、さらに山本源五左衛門に吟味させている。

27・28・山本源五左衛門ほど有能な家臣は他にいないので、引き続き重用しなさい。

29・私がやりとりした書状がたくさんあって、ほとんどは無用のものであるが、私が生きているうちは破棄することもできないので、そのままにしてある。私の死後、物書きどもに吟味させ、無用のものは焼き捨てるように。

30・木に彫らせた書判が1つある。印判は金製のものが一つ、角に彫ったものが一つある。

自筆で書きたかったが、手がふるえて書くことができず、藤井伊兵衛に書かせた。

毎年、講座には参加するものの、なかなかうまく読めないのが自分のことながら情けなく思います。

でも昔の人の考え方や生活情報がよく分かるので続けられる間は続けようと思っています。

講座は毎月2回、9月13日から始まり11月22日で今年は終わりましたが講座の内容が八代の松井興長の遺書というものだったので、昔の殿様が死期を感じて想うことはと考えれば非常に興味深く授業を受けることが出来ました。

遺書の内容について古文書担当学芸員の林千寿さんが内容を要約してくれましたので紹介します。

松井興長の遺書

●松井興長(長岡佐渡守)

松井家2代目

慶長16年(1611)~寛文元年(1661) 細川藩の家老を務める

→細川忠興・忠利・光尚・綱利に仕える

生保3年(1646)~寛文元年(1661) 八代城をあずかる

寛文元年(1661) 6月28日死去 享年80歳

時代

安土桃山時代 - 江戸時代前期

生誕

天正10年(1582年)

死没

寛文元年6月28日(1661年7月24日)

改名

吉松、新太郎、長岡興長

官位

式部少輔、佐渡守

主君

細川忠興、忠利、光尚、綱利

藩

熊本藩家老

氏族

清和源氏、松井氏

父母

松井康之、沼田光長娘

兄弟

興之、興長、女子(吉田浄珍室)

女子(長岡重政室)、光之

妻

正室:古保(細川忠興の娘)

子

寄之(養子、細川忠興六男)、

娘(坂崎成方室)、娘(有吉重時室)

●松井興長遺書の概要

松井興長(79歳)が息子(養子)寄之(45歳)にあてた遺書

万治3年(1660)3月13日付→なくなる1年3か月前

35か条の長文

縦33.8cm 横452.6cm

1・殿様(細川綱利)に遺物として青江貞次の刀・大内のかねの花入れ・晁典子(チョウテンス)の鍾馗(ショウキ)の掛物を進上。

2・目貫・笄(コウガイ)は差し上げない。

3・家老(有吉・米田・沢村)への書置きに遺物のことは記していないので、あなたがみつくろって、私が申し置いた遺物だと言って遣わしなさい。

4・知行地三万石の帳簿は山本源五左衛門が所持、詳細は井上藤左衛門・田代次大夫・後藤助兵衛にたずねなさい。

5・細川家には多額の借金がある。御家の存続は寄之の肩にかかっている。

6・できるかぎり養生して奉公するのが殿様のためである。

城持ちの自覚を持ち、何事も分別しなさい。

7・万治元年・2年蔵納分の大積については、山本源五左衛門・井上藤左衛門・田代次大夫にたずねなさい。

8・自松院(興長の妹たけ)へ今迄の通り毎年50石4斗遣わしなさい。

おこう(古保・たけの娘・興長姪・寄之妻)へ毎年銀子500目ずつ遣わしなさい。

9・おきくへ銀子500目、おきくの子供へ銀子300目、おいちへ500目ずつ毎年遣わしなさい。下津縫殿内儀おねへも銀子3枚か5枚ほど遣わしなさい。

10・私が召し使っている女どもは、嫁ぎ先のあるものは嫁がせて、結婚できない者はおこう(古宇)のそばで召し使い、流牢しないようにしなさい。

11・南禅寺聴松院・高野山自性院・悟真寺の逆修の石塔に歯を5枚ずつ埋めなさい。

12・新介(直之・寄之長男・興長の孫)には、私が道具をみつくろって渡したいが、あなたへの隔てになってしまうので、やめておいた。刀・脇差・数寄道具などあなたがみつくろって直之に遣わしてほしい。ただし花形の茶碗は約束したので新介に渡してほしい。

13・与兵衛(正之・寄之次男・興長の孫)にも数寄道具など不足のないように遣わしなさい。

14・あなたの娘たちにも、新介と相談の上、肩身を遺しなさい。

私の道具は残らずあなたに遣わすので、形見分けはあなたに任せる。

15・新介と人を介さず相談して、方々へ肩身を遺しなさい。

16・書置きに遺物のことは書き入れないので遺物をみつくろったならば、私が申し置いた遺物だと言って、書置きに添えて遺しなさい。

この書置きにいかほども申したいことがあるが、年をとり、もの忘れして、そのうえ、病気なので、さしあたることさえ失念するばかりだ。判紙を 21枚仕立てたのでよろしく頼む。

17・遣わすべき銀子はない。銀子が20貫目、30貫目あることもあれば、少しも無いときもある。今から算段するのは無理だ。あなたに任せる。

18・葬式代として銀子20貫目を櫓にとってある。

後藤三郎左衛門に惜銀が50貫目ある。この算用は山本源五左衛門・井上藤左衛門・田代次大夫が知っている。利子は寝ん3貫目ずつ。

元金を返済したならば、一両年の利をかけて済むだろう。

19・巡視したものの子供は取り立てなさい。

私の諸道具を預かっているのは、三上勘右衛門・土肥吉左衛門・村上与三右衛門・野地甚大夫の4人である。

20・殿主にある武具と私の手許にある武具は帳面につけ、浅田左兵衛・宇野与三右衛門に預けてある。

21・八代城受取のときに渡された古い武具(加藤氏が八代城に置いて行った武具か?)の書付は、浅田左衛門・宇野与三左衛門が預かり殿主に置いてある。ほかの人に八代城を引き渡すときは、この書付を渡すよう細川光尚様から指示されたので、そのように心得なさい。

22・松井家の番頭・者頭への書置きについては写しを作成してあるので目を通しなさい。

23・家臣を大切にしなさい。ただし、役に立たない者、法度を守らない者は、成敗するか解雇しなさい。

24・熊本に住んでいた頃、家臣の借米を帳消しにした。これは形見の前払いとして行ったものである。

25・26・勝手が続かないことには何もできない。殿様から借金するようなことがあれば、殿様の勝手がたちゆかなくなったとしても、意見することは難しいい。台所方のことは、西川吉兵衛・頼藤杢助に吟味を申し付け、さらに山本源五左衛門に吟味させている。

27・28・山本源五左衛門ほど有能な家臣は他にいないので、引き続き重用しなさい。

29・私がやりとりした書状がたくさんあって、ほとんどは無用のものであるが、私が生きているうちは破棄することもできないので、そのままにしてある。私の死後、物書きどもに吟味させ、無用のものは焼き捨てるように。

30・木に彫らせた書判が1つある。印判は金製のものが一つ、角に彫ったものが一つある。

自筆で書きたかったが、手がふるえて書くことができず、藤井伊兵衛に書かせた。

1年365日、その1日1日をひも解いてみますと過去にいろいろな事が起きています。

今日は何の日? 調べてみるとノーベル賞制定記念日とありました。

11月27日 記念日

ノーベル賞制定記念日

1895年のこの日、スウェーデンの化学者ノーベルが、自らの発明したダイナマイトで得た富を人類に貢献した人に与えたいという遺言を書いた。ノーベルの死後、ノーベル財団が設立され、1901年にノーベル賞の第1回受賞式が行われた。

ノーベルの遺産を元にした基金168万ポンドの利子が、物理学・化学・生理学医学・文学・平和事業の5分野に貢献した人に贈られている。1969(昭和44)年に経済学賞が追加された。

毎年ノーベルの命日の12月10日に、平和賞はオスロで、その他の賞はストックホルムで授賞式が行われる。

今日はこんな日です。

今日は何の日? 調べてみるとノーベル賞制定記念日とありました。

11月27日 記念日

ノーベル賞制定記念日

1895年のこの日、スウェーデンの化学者ノーベルが、自らの発明したダイナマイトで得た富を人類に貢献した人に与えたいという遺言を書いた。ノーベルの死後、ノーベル財団が設立され、1901年にノーベル賞の第1回受賞式が行われた。

ノーベルの遺産を元にした基金168万ポンドの利子が、物理学・化学・生理学医学・文学・平和事業の5分野に貢献した人に贈られている。1969(昭和44)年に経済学賞が追加された。

毎年ノーベルの命日の12月10日に、平和賞はオスロで、その他の賞はストックホルムで授賞式が行われる。

今日はこんな日です。

Posted by マー君 at

10:18

│Comments(0)

宮下由香里さん

宮下由香里さん 明治以降の主な被害地震

明治以降の主な被害地震昨日は久しぶりに熊本大学まで行ってきました。

熊本地学会の誘いで産総研の活断層・火山研究部門活断層評価研究グループ長・宮下由香里さんの「2016年熊本地震と日奈久断層帯の古地震履歴」という特別講演会が有り話を聞きに行きました。

宮下さんは私の記憶が確かであれば熊本地震の検証の為に甲佐町白旗山出でトレンチを掘られ一般公開の時に現場で少し説明を受けた覚えがあります。

今日の話は活断層とはこれまでにくりかえし地震を起こし将来も地震を起こす可能性がある断層のことで、地震が起る深さは10~20㎞の場所、M7クラスの地震を起こし、地表にずれが生じる大きな揺れを起こします。断層が長いほど大きな地震を起こし日本に約2000ほどある活断層の中から地震の事を詳しく知る為には過去の地震の記録を詳しく調べることから始めることが大事で、どれだけ過去にさかのぼれるかが重要であって、過去に起こったことは将来も起こるだろうという考え方から、大きな地震ほど滅多に起こらないのでどれくらいの周期で地震がその地域で起きているのかを知ることが必要だと話されました。

古文書など文字で残っているものについてはそれなりにひも解くことは出来るが、それも地域によって大きな差が出てきます。奈良や京都など都があった地域とそうで無い地域では記録の数にも大きな差があります。100年、1000年、万年、億年のスパンでは文字には頼れないないし、活断層の存在については密度の差はあるにしても日本国中どこにでも活断層はあるので過去の事を長いスパンで調べるにはトレンチを掘って調べることが重要だと話されました。

そして地震の事を正しく知って、どこに活断層があるのか、次の切迫度に備えることが重要だと話され、〝備えあれば患いなし〟個人や団体、自治体、国の役割は当然違ったものになるでしょうが、個人として備えるものとして靴、笛、懐中電灯、携帯電話、ラジオ、紙、スコップ、手袋は枕もとに備えてほしいと話されました。

今年2月に見学したトレンチ

今年2月に見学したトレンチ

今日の新聞での天気予報は・・

九州から関東は高気圧に覆われ、晴れる所が多い。湿った空気が流れ込む影響で、北陸は雨、東北や北海道は雪となる。

県別の天気と気温を見てみると熊本は一日中晴れ気温が最高14℃最低4℃となっています。

一昨年大事にしていた孔雀サボテンやシャコバサボテンなど鉢植えのサボテン類は全滅に近いほど雪や霜にやられてしまって辛い思いをしました。

鉢物の防寒対策にビニールの袋を被せました。

八代は一日おきに天気が変わります。

昨日は寒さは厳しかったけどいいお天気で祭日和でした。

今日は朝から冷え込んで雨が降り出しています。

部屋の中もストーブやエアコンをいれないと厚着をしていても寒さが身に沁みます。

火事は年中ありますがなぜか私には冬のイメージが強くあります。

先日消防署が「住宅用火災警報器」の設置と点検はお済みですかと火の用心のため戸別訪問で廻ってこられました。

早速住宅用火災警報器を買いに行き階段に設置しました。

皆さんのお宅はもうお済ですか。

昨日は寒さは厳しかったけどいいお天気で祭日和でした。

今日は朝から冷え込んで雨が降り出しています。

部屋の中もストーブやエアコンをいれないと厚着をしていても寒さが身に沁みます。

火事は年中ありますがなぜか私には冬のイメージが強くあります。

先日消防署が「住宅用火災警報器」の設置と点検はお済みですかと火の用心のため戸別訪問で廻ってこられました。

早速住宅用火災警報器を買いに行き階段に設置しました。

皆さんのお宅はもうお済ですか。

子供たちも元気です

子供たちも元気です 外人の子供も参加しています

外人の子供も参加しています 1番人気のガメがやっと来ました

1番人気のガメがやっと来ました ガメです

ガメですやっぱり祭りには元気が大切。

今日は朝からいい天気です。

塩屋八幡宮から妙見宮までのお上りの神幸行列は1.5㎞におよびます。

見学客に一番の人気は激しい動きのある「亀蛇」(通称・ガメ)です。

行列の順番では40の中の39番目です。

同じ場所で初めから行列を見ていたら1時間以上待たなければなりません。

でも寒い中みんなガメが来るのを待っています。

いよいよ妙見祭本番の日がやって来ました。

「お上り」の神幸行列は八代に住まいしてから何度となく見学したことはありますが前日行われる「お下り」はまだ見たことがなかったので雨の中本町商店街まで家内を連れて見に行きました。

4時半頃行列が通過とのことなので時間を合わせて見学しましたがあいにくの雨で行列の方々も合羽姿で気の毒でした。

かみさまの神輿にも合羽がかぶせてあり雨の日の祭りは活気がありませんでした。

1日中雨が降って寒かったので「お下り」の行列が終わって私たちは家に帰ったのですが5時半ごろから商店街では「御夜」の催しが次々と行われ非常ににぎわったとの事です。

今日は朝から寒いですが祭日和のいい天気です。

●妙見祭の歴史

江戸時代初め、八代城は現在の位置に築かれ、城の周辺に形成された城下町「八代町」は、長崎や上方への積出港として賑わいました。町の中を薩摩街道が通り、参勤交代の薩摩氏や幕府の役人が宿泊する「御客屋」(いわゆる本陣)や高札場(お触れを掲示する場所)などもありました。

町人文化が花開いた元禄の頃(17世紀の終わり頃)、八代町から笠鉾や獅子、亀蛇など趣向を凝らし、贅を尽くした出し物が奉納されるようになり、行列は次第に豪華になっていきました。

熊本藩主細川氏や細川氏の家老で八代城主の松井氏は、地域の結束を高めるため、祭礼を盛り立てることに心を配りました。19世紀初めの頃、松井氏のお抱かえ絵師が描いた祭礼絵巻によって、さまざまな階層の人々が一体となって参加する盛大なお祭りの様子を知ることが出来ます。現在、「ふるさと創生事業」などにより出し物の復元や修復等が行われ、往時の豪華な行列が再現されています。

長年にわたる貴重な伝統文化の保存と継承が評価され、八代妙見祭は、平成23年3月9日付けで国重要無形民俗文化財に指定され、また平成28年12月1日にはユネスコ無形文化遺産に登録されました。

八代妙見祭の神幸行事「お上り」

九州南部を代表する祭礼行事として380年も続く「八代妙見祭」。

獅子を先頭に、妙見神が海を渡る際に乗って来たとされる亀蛇、楼閣型の豪華絢爛な笠鉾など、40の出し物が1.5㎞にもおよぶ行列をなし、晩秋の八代を彩ります。

1 獅子 2 花奴 3 木馬・きんま 4 鉄砲 5 毛槍 6 白和幣・しらにぎて 7 籠 8 笠鉾菊慈童 9 神馬・しんめ 10 神馬奉行 11 甲冑武者 12 大麻・おおぬさ 13 大太鼓 14 神官 15 阿須波神・あすはのかみ 16 火王水王風王・ひのおうみずのおうかぜのおう 17 奏楽大太鼓 18 奏楽 19 四神旗 20 紙幣 21 弓矢 22 対の槍 23 御太刀 24 神輿・みこし 25 長刀・なぎなた 26 紫翳・むらさきさしは 27 菅翳・すげさしは 28 立傘 29 斎主 30 笠鉾本蝶蕪 31 笠鉾蘇鉄 32 笠鉾西王母 33 笠鉾猩々・しょうじょう 34 笠鉾蜜柑 35 笠鉾恵比須 36 笠鉾松 37 笠鉾迦陵頻伽 38 流鏑馬 39 亀蛇・きだ(ガメ) 40 飾馬(はなうま)

「お上り」の神幸行列は八代に住まいしてから何度となく見学したことはありますが前日行われる「お下り」はまだ見たことがなかったので雨の中本町商店街まで家内を連れて見に行きました。

4時半頃行列が通過とのことなので時間を合わせて見学しましたがあいにくの雨で行列の方々も合羽姿で気の毒でした。

かみさまの神輿にも合羽がかぶせてあり雨の日の祭りは活気がありませんでした。

1日中雨が降って寒かったので「お下り」の行列が終わって私たちは家に帰ったのですが5時半ごろから商店街では「御夜」の催しが次々と行われ非常ににぎわったとの事です。

今日は朝から寒いですが祭日和のいい天気です。

●妙見祭の歴史

江戸時代初め、八代城は現在の位置に築かれ、城の周辺に形成された城下町「八代町」は、長崎や上方への積出港として賑わいました。町の中を薩摩街道が通り、参勤交代の薩摩氏や幕府の役人が宿泊する「御客屋」(いわゆる本陣)や高札場(お触れを掲示する場所)などもありました。

町人文化が花開いた元禄の頃(17世紀の終わり頃)、八代町から笠鉾や獅子、亀蛇など趣向を凝らし、贅を尽くした出し物が奉納されるようになり、行列は次第に豪華になっていきました。

熊本藩主細川氏や細川氏の家老で八代城主の松井氏は、地域の結束を高めるため、祭礼を盛り立てることに心を配りました。19世紀初めの頃、松井氏のお抱かえ絵師が描いた祭礼絵巻によって、さまざまな階層の人々が一体となって参加する盛大なお祭りの様子を知ることが出来ます。現在、「ふるさと創生事業」などにより出し物の復元や修復等が行われ、往時の豪華な行列が再現されています。

長年にわたる貴重な伝統文化の保存と継承が評価され、八代妙見祭は、平成23年3月9日付けで国重要無形民俗文化財に指定され、また平成28年12月1日にはユネスコ無形文化遺産に登録されました。

八代妙見祭の神幸行事「お上り」

九州南部を代表する祭礼行事として380年も続く「八代妙見祭」。

獅子を先頭に、妙見神が海を渡る際に乗って来たとされる亀蛇、楼閣型の豪華絢爛な笠鉾など、40の出し物が1.5㎞にもおよぶ行列をなし、晩秋の八代を彩ります。

1 獅子 2 花奴 3 木馬・きんま 4 鉄砲 5 毛槍 6 白和幣・しらにぎて 7 籠 8 笠鉾菊慈童 9 神馬・しんめ 10 神馬奉行 11 甲冑武者 12 大麻・おおぬさ 13 大太鼓 14 神官 15 阿須波神・あすはのかみ 16 火王水王風王・ひのおうみずのおうかぜのおう 17 奏楽大太鼓 18 奏楽 19 四神旗 20 紙幣 21 弓矢 22 対の槍 23 御太刀 24 神輿・みこし 25 長刀・なぎなた 26 紫翳・むらさきさしは 27 菅翳・すげさしは 28 立傘 29 斎主 30 笠鉾本蝶蕪 31 笠鉾蘇鉄 32 笠鉾西王母 33 笠鉾猩々・しょうじょう 34 笠鉾蜜柑 35 笠鉾恵比須 36 笠鉾松 37 笠鉾迦陵頻伽 38 流鏑馬 39 亀蛇・きだ(ガメ) 40 飾馬(はなうま)

2016.11.22 本町商店街での傘鉾展示

2016.11.22 本町商店街での傘鉾展示去年の今日何をしていたのかをアルバムで調べてみるとやはり八代妙見祭の写真がありました。

今日は暦の上では小雪、八代では毎年11/22は八代妙見祭のお下り・御夜です。そして明日が神幸行列・お上りです。

小雪(しょうせつ)

11月23日頃(2017年は11月22日)。

および大雪までの期間。

太陽黄径240度。

立冬から数えて15日目ごろ。

北国から雪の便りが届く頃ですが、まだ本格的な冬の訪れではありません。雪といってもさほど多くないことから、小雪といわれたものだそうです。

陽射しが弱くなり、紅葉が散り始める頃。いちょうや柑橘類は黄色く色づいてきます。

次第に冷え込みが厳しくなってきますので、冬の備えは整えておきましょう。お歳暮の準備をする目安にも。

※「こゆき」ではなく「しょうせつ」と読みます。お間違いなく。

気象の「小雪」

気象庁の予報用語における「小雪(こゆき)」は、数時間降り続いても、1時間あたりの降水量が1mmに満たない雪のこと。

※北日本や日本海側の地方で「小雪」の表現が適切でないときは「雪」の表現を用いるそうです。

過ごし方

本格的な冬はすぐそこです。冬支度、お歳暮の準備し始める目安にしましょう。

今日は生憎の雨ですが、庭の菊はきれいに咲いています。

ちょっと季節的には時期はさかのぼりますが、味わいのある子供の詩が紙面に取り上げられていましたので紹介します。

【こどもの詩】

いねかり

川崎 真梨

田んぼのいねが

緑から黄色に変わった

いねかりが始まったらしい

私の家まで

いねをかっているかおりが

風にのって流れてくる

(茨木県那珂市・芳野小4年)

読売新聞 【こどもの詩】 2017・11・21 くらし面

すばらしい観察力です。

4年生になればこんな立派な詩が書けるんだ。

【こどもの詩】

いねかり

川崎 真梨

田んぼのいねが

緑から黄色に変わった

いねかりが始まったらしい

私の家まで

いねをかっているかおりが

風にのって流れてくる

(茨木県那珂市・芳野小4年)

読売新聞 【こどもの詩】 2017・11・21 くらし面

すばらしい観察力です。

4年生になればこんな立派な詩が書けるんだ。

少し前になりますが【子供の詩】にユニークなものが有りましたので書き残しておきました。

子供の心の内って分からないものですね。

でもかわいらしいい。

【こどもの詩】

しんぞう

泉水 侑里奈(せんすい ゆりな)

おかあさん あのね

むねが いたいの

さっき おかあさんに

おこられたから

しんぞうが

とけちゃったみたい

(千葉県木更津市・木更津つくし幼稚園年中)

----------------------------------------------

怒られると胸が痛くなりますね。

とけちゃったみたいな心臓はもう元気になりましたか。(平田俊子)

----------------------------------------------

読売新聞 くらし面 2017・11・14

お母さんに怒られて気落ちしているんでしょうね。

子供の愛らしい様子がうかがえます。

・・・

怒られない様にしようね。

怒る度にお母さんの心臓もとけちゃうよ。

子供の心の内って分からないものですね。

でもかわいらしいい。

【こどもの詩】

しんぞう

泉水 侑里奈(せんすい ゆりな)

おかあさん あのね

むねが いたいの

さっき おかあさんに

おこられたから

しんぞうが

とけちゃったみたい

(千葉県木更津市・木更津つくし幼稚園年中)

----------------------------------------------

怒られると胸が痛くなりますね。

とけちゃったみたいな心臓はもう元気になりましたか。(平田俊子)

----------------------------------------------

読売新聞 くらし面 2017・11・14

お母さんに怒られて気落ちしているんでしょうね。

子供の愛らしい様子がうかがえます。

・・・

怒られない様にしようね。

怒る度にお母さんの心臓もとけちゃうよ。

昨日はみんなに嫌がれる神様の話をしましたが今日はみんなに喜ばれる神様の登場です。

朝

木村 蒼馬

ねえ

あさってさ

たいようってさ

かみさまが

ぼぉ-んって

なげてるの

(千葉県茂原市・エンゼル幼稚園年中)

2017・11・19 読売新聞 くらし 【子供の詩】

年中さんになると神様が分かるのかな?

八代市立博物館

八代市立博物館 西岡陽子

西岡陽子妙見祭間近になり八代市では色々な行事が行われています。

八代市博物館では八代妙見祭ユネスコ無形文化遺産登録記念として10月22日~11月26日まで「大傘鉾展」が開催されており、18日(昨日)には西岡陽子先生(大阪芸術大学教授)による「笠鉾から山車へ」という特別講演がありました。

講演の内容は~ユネスコの登録名称の「山・鉾・屋台」は祇園祭がモデル~という切り口から始まり祭そのものは当時流行った疫病や災害は神様の中の疫神が人々を困らせるためにするものと考えられていたので、その疫神を追い払うために行われたのが始まりだと考えられ、山や鉾の原型と推定される笠鉾を囃子と共に移動して疫神払いを行ったのが始まりと考えられています。

疫神を取り払うために町中を練り歩く行事が祭りの原型だと話されました。

傘鉾から山車へ変化していく過程では各地の祭りを例に取りながら古い文献などの紹介も交えて分かりやすく話されました。

また1丁目アーケード内では11月12日~11月22日まで笠鉾特別展示がおこなわれています。

傘鉾を間近で見ることが出来るます。

蜜柑、恵比須、迦陵頻伽は12日から本蝶蕪は13日から、その他5つの傘鉾は19日から展示されます。

そして今年もいよいよ八代の妙見祭が間近に迫ってきました。

11月22日(水)はお下りが行われます。

11:00~ お下り出発(八代神社)

16:30頃 お下り通過(本町アーケード)

17:00頃 御旅所着(塩屋八幡宮)

御夜 17:30~20:30

会場:本町アーケード一帯

●笠鉾・亀蛇・獅子等の展示●獅子打ち込み●八代妙見紅道中披露

●伝統芸能フェスティバル~ふるさと再発見~

女相撲(千丁町)・箱石雨乞い踊り(東陽町)・植柳盆踊り(植柳地区)・植柳棒踊り(植柳地区)

●子供能●武者んよかコンテスト●妙見座(フードコート)など

ニュースを聞いてびっくり、まさか地震の断層が天然記念物になるなんて・・でも断層や被災建物を震災遺構として保存活用することが防災教育や環境教育の為に役立つと言われれば納得する。

布田川断層帯は、熊本地震の 震源断層で、益城町や同県西原村、南阿蘇村などにかけて約31㌔にわたって露出。指定されれば断層では全国10件目となり、これまでにも1891年・濃尾地震の「根尾谷断層」(岐阜県本巣市)、1995年・阪神大震災の「野島断層」(兵庫県淡路市)、1300年以上前のもの「水縄(みのう)断層」(福岡県久留米市)や1930年・30㌔を越えて露出した断層として北伊豆地震「丹那(たんな)断層」(静岡県函南町)などがあるそうです。

布田川(ふたがわ)断層帯は、阿蘇外輪山の西側斜面から宇土(うと)半島の先端に至る活断層帯です。日奈久(ひなぐ)断層帯はその北端において布田川断層帯と接し、八代海南部に至る活断層帯です。

布田川断層帯は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村から上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち)木山付近を経て、宇土半島の先端に至る断層帯です。本断層帯は、概ね東北東-西南西方向に延び、全体の長さは約64km以上の可能性があります。

●布田川断層帯 国の天然記念物に

去年の熊本地震で、益城町の地表に現れた活断層、「布田川断層帯」の一部が、国の天然記念物に新たに指定されることになりました。

益城町は、防災教育などの拠点として整備していきたいとしています。

国の天然記念物に指定されるのは、去年の熊本地震で地表に現れた布田川断層帯のうち、いずれも益城町の杉堂地区、堂園地区、谷川地区の3か所です。

このうち杉堂地区では、長さおよそ8メートルにわたって地表に断層が現れ、神社の境内にあったご神木が根元から倒れました。

堂園地区の農地に現れた断層は、長さおよそ180メートル、横にずれた幅は最大2.5メートルに及び、畑を横切る断層がはっきりとわかります。

谷川地区の民家の宅地内では、V字型に断層が現れ家屋が大きく傾きました。

国の文化審議会は、これら3か所について多様な断層の運動と連続性を表していて、学術上価値が高く、地震の被害を将来に伝える災害遺構としても貴重だとして、17日、林文部科学大臣に国の天然記念物に指定するよう答申しました。

益城町は「今後、有識者による専門委員会を設置してどのように保存、活用していくか検討を進め、防災教育や環境教育の拠点となるよう整備していきたい」と話しています。

NHK熊本放送局

布田川断層帯は、熊本地震の 震源断層で、益城町や同県西原村、南阿蘇村などにかけて約31㌔にわたって露出。指定されれば断層では全国10件目となり、これまでにも1891年・濃尾地震の「根尾谷断層」(岐阜県本巣市)、1995年・阪神大震災の「野島断層」(兵庫県淡路市)、1300年以上前のもの「水縄(みのう)断層」(福岡県久留米市)や1930年・30㌔を越えて露出した断層として北伊豆地震「丹那(たんな)断層」(静岡県函南町)などがあるそうです。

布田川(ふたがわ)断層帯は、阿蘇外輪山の西側斜面から宇土(うと)半島の先端に至る活断層帯です。日奈久(ひなぐ)断層帯はその北端において布田川断層帯と接し、八代海南部に至る活断層帯です。

布田川断層帯は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村から上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち)木山付近を経て、宇土半島の先端に至る断層帯です。本断層帯は、概ね東北東-西南西方向に延び、全体の長さは約64km以上の可能性があります。

●布田川断層帯 国の天然記念物に

去年の熊本地震で、益城町の地表に現れた活断層、「布田川断層帯」の一部が、国の天然記念物に新たに指定されることになりました。

益城町は、防災教育などの拠点として整備していきたいとしています。

国の天然記念物に指定されるのは、去年の熊本地震で地表に現れた布田川断層帯のうち、いずれも益城町の杉堂地区、堂園地区、谷川地区の3か所です。

このうち杉堂地区では、長さおよそ8メートルにわたって地表に断層が現れ、神社の境内にあったご神木が根元から倒れました。

堂園地区の農地に現れた断層は、長さおよそ180メートル、横にずれた幅は最大2.5メートルに及び、畑を横切る断層がはっきりとわかります。

谷川地区の民家の宅地内では、V字型に断層が現れ家屋が大きく傾きました。

国の文化審議会は、これら3か所について多様な断層の運動と連続性を表していて、学術上価値が高く、地震の被害を将来に伝える災害遺構としても貴重だとして、17日、林文部科学大臣に国の天然記念物に指定するよう答申しました。

益城町は「今後、有識者による専門委員会を設置してどのように保存、活用していくか検討を進め、防災教育や環境教育の拠点となるよう整備していきたい」と話しています。

NHK熊本放送局

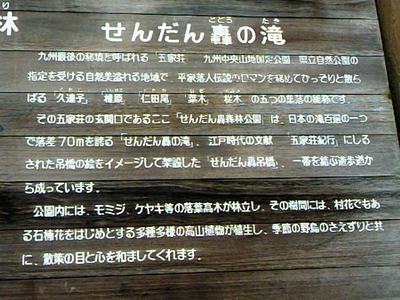

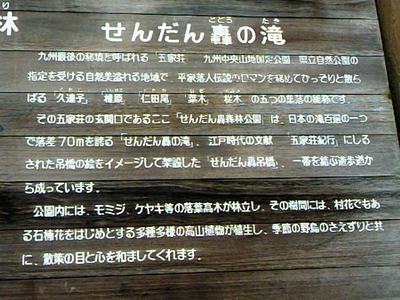

1週間程前に五家荘の紅葉が見ごろになったとの報道がテレビや新聞にありましたので今日は久しぶりに五家荘に行ってみようと思い車を走らせました。

市町村合併があって何年か前から平家の落人の里も今は八代市になっています。

せんだん轟の滝まで行って紅葉を見ましたが今一つ物足りなさを感じました。

時期が遅すぎたのかも知れません。

でも今日は、五家荘が「久連子・くれこ」、「椎原・しいばる」、「仁田尾・にたお」、「葉木・はぎ」、「樅木・もみぎ」という五つの集落の総称だということを初めて知りました。

私はてっきり左座家(ぞうざけ)・八代市泉町仁田尾65や緒方家・八代市泉町椎原46の築200年、300年の古い民家が残っているところが五家荘と認識していました。

よく考えれば五の数字に何かいわれがある事は気付くんでしょうけれど。

観光案内板は注意深く読むものですね。

勉強になりました。

五家荘平家の里が目標地であったのですがガソリンが心配になって引返す羽目になりました。

今回は満足な紅葉は見ることが出来ませんでしたが燃料は十分に補充して走って下さいね。

道は細いしかなりの急カーブあり上り下りも激しい道です。

途中、車同士の離合に苦労します。

市町村合併があって何年か前から平家の落人の里も今は八代市になっています。

せんだん轟の滝まで行って紅葉を見ましたが今一つ物足りなさを感じました。

時期が遅すぎたのかも知れません。

でも今日は、五家荘が「久連子・くれこ」、「椎原・しいばる」、「仁田尾・にたお」、「葉木・はぎ」、「樅木・もみぎ」という五つの集落の総称だということを初めて知りました。

私はてっきり左座家(ぞうざけ)・八代市泉町仁田尾65や緒方家・八代市泉町椎原46の築200年、300年の古い民家が残っているところが五家荘と認識していました。

よく考えれば五の数字に何かいわれがある事は気付くんでしょうけれど。

観光案内板は注意深く読むものですね。

勉強になりました。

五家荘平家の里が目標地であったのですがガソリンが心配になって引返す羽目になりました。

今回は満足な紅葉は見ることが出来ませんでしたが燃料は十分に補充して走って下さいね。

道は細いしかなりの急カーブあり上り下りも激しい道です。

途中、車同士の離合に苦労します。

歴史好きの者にとって非常に興味深い記事が昨日新聞に載せられました。

今回の調査により日本列島で文字の使用が従来知られていた時代よりもっと古い時代から使用されていた可能性があり、今後の研究に期待が持てそうです。

各地の遺跡から発掘された遺物の中で未解決の物の解明が待たれます。

薬師ノ上遺跡で出土した、弥生時代のすずりとみられる石片(福岡県筑前町教育委員会提供)

薬師ノ上遺跡で出土した、弥生時代のすずりとみられる石片(福岡県筑前町教育委員会提供)

弥生時代完全な形の硯 福岡・筑前で出土

文字使っていた可能性

福岡県筑前町にある弥生時代中期~後期の薬師ノ上(やくしのうえ)遺跡で、弥生時代では初めてとなる完全な形の硯すずりが出土していたことが、同町教育委員会の調査でわかった。

専門家は「弥生時代の日本で文字が書かれていた可能性を示す発見」としている。26日、福岡市で開かれる九州考古学会で発表される。

硯は長さ15・3センチ、幅6・3センチ、厚さ0・9センチで、真ん中で二つに割れている。2003年に集落跡から出土し、用途不明とされてきた。柳田康雄・国学院大客員教授(考古学)が最近、町教委の依頼で再調査し、薄い墨の痕跡が数か所あると気付いた。現代の硯のように墨だまりはないが、朝鮮半島で出土した硯と同じ砂質頁岩(けつがん)製で形などが似ており、硯と判断。一緒に出土した土器などから、1~2世紀のものと推定している。

これまで弥生時代の硯は、福岡県糸島市の三雲・井原遺跡や松江市の田和山遺跡などで破片が見つかっているだけだった。中国の史書「魏志倭人伝」には、糸島市にあったとされる「伊都国」に中国の使節が滞在したという記述があり、これらの硯は使節ら渡来人が使ったとの見方もあった。

この時代、文字は漢字しかなく、福岡市・志賀島から出土した「漢委奴国王」金印などから、倭人が弥生時代、漢字を理解していた可能性が指摘されている。

薬師ノ上遺跡では渡来人の存在を示す遺物は確認されておらず、武末純一・福岡大教授(考古学)は「非常に驚くべき発見だ。倭人の間で硯が広く使われていたのか、今後、データを蓄積し、検討したい」と話している。

2017年11月15日 読売新聞

●頁岩

けつがん

shale

薄く割れやすい性質をもつ泥岩。泥板岩ともいう。本のページ(頁)をめくるように剥離性のあることから名づけられた。ただし,泥岩がさらに固結した粘板岩(スレート)との中間の岩石を頁岩と総称することもある。日本では中生代,新生代古第三紀の泥質岩に用いられている。頁岩は含有物質によって,ケイ質頁岩,炭質頁岩,石灰質頁岩,砂質頁岩,硬質頁岩,油母頁岩(オイルシェール)などに分けられる。

今回の調査により日本列島で文字の使用が従来知られていた時代よりもっと古い時代から使用されていた可能性があり、今後の研究に期待が持てそうです。

各地の遺跡から発掘された遺物の中で未解決の物の解明が待たれます。

薬師ノ上遺跡で出土した、弥生時代のすずりとみられる石片(福岡県筑前町教育委員会提供)

薬師ノ上遺跡で出土した、弥生時代のすずりとみられる石片(福岡県筑前町教育委員会提供)

弥生時代完全な形の硯 福岡・筑前で出土

文字使っていた可能性

福岡県筑前町にある弥生時代中期~後期の薬師ノ上(やくしのうえ)遺跡で、弥生時代では初めてとなる完全な形の硯すずりが出土していたことが、同町教育委員会の調査でわかった。

専門家は「弥生時代の日本で文字が書かれていた可能性を示す発見」としている。26日、福岡市で開かれる九州考古学会で発表される。

硯は長さ15・3センチ、幅6・3センチ、厚さ0・9センチで、真ん中で二つに割れている。2003年に集落跡から出土し、用途不明とされてきた。柳田康雄・国学院大客員教授(考古学)が最近、町教委の依頼で再調査し、薄い墨の痕跡が数か所あると気付いた。現代の硯のように墨だまりはないが、朝鮮半島で出土した硯と同じ砂質頁岩(けつがん)製で形などが似ており、硯と判断。一緒に出土した土器などから、1~2世紀のものと推定している。

これまで弥生時代の硯は、福岡県糸島市の三雲・井原遺跡や松江市の田和山遺跡などで破片が見つかっているだけだった。中国の史書「魏志倭人伝」には、糸島市にあったとされる「伊都国」に中国の使節が滞在したという記述があり、これらの硯は使節ら渡来人が使ったとの見方もあった。

この時代、文字は漢字しかなく、福岡市・志賀島から出土した「漢委奴国王」金印などから、倭人が弥生時代、漢字を理解していた可能性が指摘されている。

薬師ノ上遺跡では渡来人の存在を示す遺物は確認されておらず、武末純一・福岡大教授(考古学)は「非常に驚くべき発見だ。倭人の間で硯が広く使われていたのか、今後、データを蓄積し、検討したい」と話している。

2017年11月15日 読売新聞

●頁岩

けつがん

shale

薄く割れやすい性質をもつ泥岩。泥板岩ともいう。本のページ(頁)をめくるように剥離性のあることから名づけられた。ただし,泥岩がさらに固結した粘板岩(スレート)との中間の岩石を頁岩と総称することもある。日本では中生代,新生代古第三紀の泥質岩に用いられている。頁岩は含有物質によって,ケイ質頁岩,炭質頁岩,石灰質頁岩,砂質頁岩,硬質頁岩,油母頁岩(オイルシェール)などに分けられる。

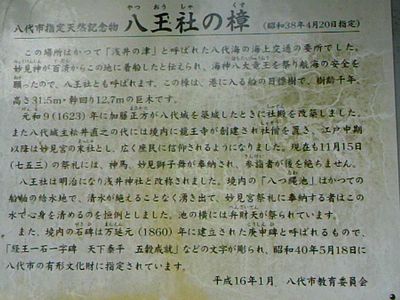

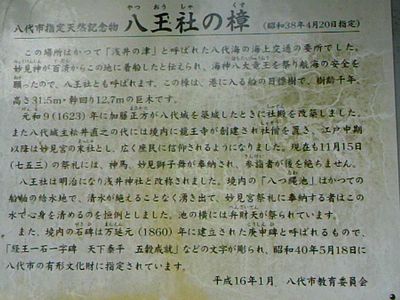

八代の妙見祭が近づいてきました、今日は浅井神社の例大祭です。

八代では古い神社ですが現在は小さな祠が樹齢千年とも言われる樟の木のそばに有るだけです。それに代陽小学校の敷地の片隅にあるものだから地元でも名前は聞いた事はあるけれど、場所は知らないという人も沢山居られます。

実は妙見祭の神社行事はこの神社から始まります。

今日は10時から神主さんによるお祓いの後、弓の奉納、神馬、妙見獅子舞などが次々に奉納されます。

また七五三の行事もとりおこなわれ、代陽小学校の生徒や近くの幼稚園の園児たちも見学に来たりして今日1日、大変賑わいます。

七五三の由来

起源は平安時代とされます。当時は子供の死亡率が高く、七歳までは「神の子」とされました。すなわち、人間 として「一人前」とは考えられてなく、現世に命がしっかりと定着していない者として扱われていたのです。その為 に、これから健康を願い、人生の通過儀礼として三歳から七歳の間にお祝いが行われるようになったと言われ ています。

3歳 「髪置(かみおき)」 男女とも3歳で髪を伸ばし始める。

5歳 「袴着(はかまぎ)」 男の子が5歳で袴を着け始める。

7歳 「帯解(おびとき)」 女の子が7歳で帯を締める着物にかえる。

七・五・三なのは、昔から奇数が目出度い数とされたためです。

上のように年齢ごとに、儀式が定まってきたのは江戸時代からで、現在の「男の子は3歳と5歳、女の子は3 歳と7歳」というのはこれに由来します。当時、武家に広まったこの儀式は、その後しだいに一般庶民の間にも 広まり、「七五三」という言葉が使われだしたのは明治になってからの事のようです。現在では、今まで無事に 成長した事を感謝し、今後も健やかであるように神前に詣でる行事となっております。

七五三が11月15日な理由

これについては様々な説がありますので、主なものをご紹介いたします。

● 徳川五代将軍綱吉が、11月の中旬に我が子に髪置の儀式を行おうとしたが、これと言った吉日がみつからな かった。側近の者が調べた結果、二十八宿という選日法で最もめでたい鬼宿日が15日であったので、この日 に髪置の儀式を行った。以来、髪置と袴着と帯解という子供の成長祝いは11月15日に行うと定めてしまった という説。

● 徳川三代将軍家光が、後の五代将軍綱吉(幼名徳松)の病弱であることを心配し、これの無事成長を祈るた めに、袴着の儀式を執り行ったのが11月15日。庶民もやがてこれにならって現在のように11月15日に歳祝い を行うようになった

という説。この説も「鬼宿日」に行ったとされます。

● 古くから行われてきた、霜月祭(家業に関係深い神々を祭る日)によるものとの説。

千歳飴について

千歳飴は元禄時代、江戸浅草の飴屋の七兵衛が考案し、長生きするようにと長い袋に千歳飴と書いたのが はじまりとされています。 お宮参りの帰りにおみやげとして買って帰り、親戚や近所に配られました。

「ちとせ」は千年という意味で、子供の健康と成長を願い「長く伸びる」という意味と、延命長寿を願う気持ちも 込められております。 最近はなぜか「太くて短い」ものも見かけるようになりましたが・・・・。

八代では古い神社ですが現在は小さな祠が樹齢千年とも言われる樟の木のそばに有るだけです。それに代陽小学校の敷地の片隅にあるものだから地元でも名前は聞いた事はあるけれど、場所は知らないという人も沢山居られます。

実は妙見祭の神社行事はこの神社から始まります。

今日は10時から神主さんによるお祓いの後、弓の奉納、神馬、妙見獅子舞などが次々に奉納されます。

また七五三の行事もとりおこなわれ、代陽小学校の生徒や近くの幼稚園の園児たちも見学に来たりして今日1日、大変賑わいます。

七五三の由来

起源は平安時代とされます。当時は子供の死亡率が高く、七歳までは「神の子」とされました。すなわち、人間 として「一人前」とは考えられてなく、現世に命がしっかりと定着していない者として扱われていたのです。その為 に、これから健康を願い、人生の通過儀礼として三歳から七歳の間にお祝いが行われるようになったと言われ ています。

3歳 「髪置(かみおき)」 男女とも3歳で髪を伸ばし始める。

5歳 「袴着(はかまぎ)」 男の子が5歳で袴を着け始める。

7歳 「帯解(おびとき)」 女の子が7歳で帯を締める着物にかえる。

七・五・三なのは、昔から奇数が目出度い数とされたためです。

上のように年齢ごとに、儀式が定まってきたのは江戸時代からで、現在の「男の子は3歳と5歳、女の子は3 歳と7歳」というのはこれに由来します。当時、武家に広まったこの儀式は、その後しだいに一般庶民の間にも 広まり、「七五三」という言葉が使われだしたのは明治になってからの事のようです。現在では、今まで無事に 成長した事を感謝し、今後も健やかであるように神前に詣でる行事となっております。

七五三が11月15日な理由

これについては様々な説がありますので、主なものをご紹介いたします。

● 徳川五代将軍綱吉が、11月の中旬に我が子に髪置の儀式を行おうとしたが、これと言った吉日がみつからな かった。側近の者が調べた結果、二十八宿という選日法で最もめでたい鬼宿日が15日であったので、この日 に髪置の儀式を行った。以来、髪置と袴着と帯解という子供の成長祝いは11月15日に行うと定めてしまった という説。

● 徳川三代将軍家光が、後の五代将軍綱吉(幼名徳松)の病弱であることを心配し、これの無事成長を祈るた めに、袴着の儀式を執り行ったのが11月15日。庶民もやがてこれにならって現在のように11月15日に歳祝い を行うようになった

という説。この説も「鬼宿日」に行ったとされます。

● 古くから行われてきた、霜月祭(家業に関係深い神々を祭る日)によるものとの説。

千歳飴について

千歳飴は元禄時代、江戸浅草の飴屋の七兵衛が考案し、長生きするようにと長い袋に千歳飴と書いたのが はじまりとされています。 お宮参りの帰りにおみやげとして買って帰り、親戚や近所に配られました。

「ちとせ」は千年という意味で、子供の健康と成長を願い「長く伸びる」という意味と、延命長寿を願う気持ちも 込められております。 最近はなぜか「太くて短い」ものも見かけるようになりましたが・・・・。

山岡耕春著・南海トラフ地震 岩波新書

南海トラフは、東海地方から西日本太平洋側の海底の地形に付けられた名称です。そこで起きる地震を南海トラフ地震と言います。南海トラフの南側にあるフィリピン海プレート(海側のプレート)は、日本列島があるユーラシアプレート(陸側のプレート)の方に毎年数センチずつ移動し、その下にもぐり込んでいます。海側のプレートが動くと、陸側のプレートの先端が一緒に引きずり込まれて、ひずみがたまっていきます。そのひずみが限界に達した時、元に戻ろうと陸側のプレートが一気に跳ね上がり、地震が発生します。またその際、プレートが真上にある海水を一気に持ち上げるので、大きな津波が発生します。その地震は日本列島の宿命ともいえる地震でマグニチュード8~9クラス、今後30年以内の発生確率が70%という巨大地震で未曾有の大災害をもたらす可能性があると言われています。

著書には地震のことは勿論、地震の基礎知識や地震が引き起こす津波や土砂災害、火山噴火との関係など多岐にわたり過去の歴史からもひも解きながら詳しく書いておられます。被害予測と震災対策についても政府が出している被害想定を読み解きながら防災体制はどうなっているのかを詳しく調べて説明されておられます。そして最後に災害対策の限界を話されそれでも日本列島に生きるにはという締めくくりで結ばれています。読み応えのある本の1冊です。お薦めします。

最終章の1節を紹介します。

日本列島に生きる

ここで述べた地震災害も、津波災害も、火山災害も、土砂災害も、日本列島が形成されていく中で起きる自然の現象である。技術の進歩により、小さくて頻度の高い現象から徐々に災害防止がなされてきた。自然のままならば毎年土砂災害や洪水に見舞われる地域であっても、一生に一度も災害を受けないで済むようになってきた。そのため、私たち自然を征服してしまったかのような錯覚に陥っている。

しかし、大きな規模の現象ほど頻度は低い。幾世代を渡って安全であったとしても、自分の代に大災害を受けることもありうる。そのような場合、親の代からの言い伝えは役に立たない。言い伝えが伝わらない過去に起きた現象を古文書や地質学的手法から読み取り、それを自然のしくみの研究に照らし合わせて将来発生しうる現象を予測し、それぞれの地域の住民に知らせていくという作業が必要である。

提供された知見をどのように使い、判断するかは住民に任される。たとえば、普段の生活や仕事には便利ではあってっも、1〇〇年に一回の津波に襲われる可能性のある場所に住んでいる場合、より安全な場所に引っ越すか、便利さを選択して被害の可能性を人生設計の中に入れて命を守る対策を取るかは、判断の問題である。

いずれにせよ、専門家や国・自治体はできる限り正確な情報と知見を住民に伝えることが大事である。また、受け取る側も、その情報を正しく理解して活用する力を深めることが大事である。高校における地学の地位の低下が指摘されて久しい。地学は、私たちの身の回りの自然の営みを学ぶ学問である。日本列島では、地震も火山噴火も土石流も洪水もごく普通の自然の営みである。それをきちんと理解することが命を守ることに通じる。地学は命を守るための科目であることも忘れてはいけない。

私たちは、プレートの沈み込みに起因する地殻変動やマグマ活動による陸地の成長と、水の作用による土砂の運搬によってできた日本列島の地形を利用して住んでいる。そのような日本列島の自然の営みによる災害をハードで防ぐことは、とりもなおさず、自然の摂理を妨げることと同じである。洪水を防止するダムや堤防は、同時に土砂の運搬・堆積作用を防げていることを理解しなければいけない。日本列島のほとんどの平野は地殻変動で沈降しつつある場所に河川が運んできた土砂がたまってできた場所である。おそらく将来、私たちは、自然現象が担ってきた平野の堆積作用を肩代わりしなければならなくなるだろう。

内閣府が想定した南海トラフで発生する最大クラスの地震は、地震本部によると、過去1600年間には発生したことがないという。しかし、2000年前の地震によると見られる津波堆積物が発見されるなど、それ以前に最大クラスに匹敵する地震が発生していないという保証はないし、次の地震が最大クラスになることも否定できない。日本列島は過去100万年にわたってほぼ同じ変動を継続してきた。人類にとって2000年は大昔に見えても、日本列島にとってはつい最近のことである。

将来発生する現象は過去に知られている現象の範囲内とは限らず、最も大きな規模の現象かもしれない。私たちは、日本列島の自然が引き起こす、ごく稀ではあるが、大規模な災害と災害との間の、平和な時間に生かされてきたのかも知れない。このことを理解して、日本列島で生きていきたい。

山岡耕春(やまおか こうしゅん、1958年 - )は、日本の地震学・火山学者。名古屋大学大学院環境学研究科教授。専門は固体地球惑星物理学。地震や地震予知の専門家として著名。

1958年静岡県生まれ。岐阜県立大垣東高等学校、名古屋大学理学部を経て、1986年に名古屋大学大学院理学研究科博士課程(地球科学専攻)修了。

その後、東京大学地震研究所助手(伊豆大島火山観測所)などを経て、現在、名古屋大学大学院環境学研究科教授(地震火山・防災研究センター)。また、地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会の委員などを務めている。

南海トラフは、東海地方から西日本太平洋側の海底の地形に付けられた名称です。そこで起きる地震を南海トラフ地震と言います。南海トラフの南側にあるフィリピン海プレート(海側のプレート)は、日本列島があるユーラシアプレート(陸側のプレート)の方に毎年数センチずつ移動し、その下にもぐり込んでいます。海側のプレートが動くと、陸側のプレートの先端が一緒に引きずり込まれて、ひずみがたまっていきます。そのひずみが限界に達した時、元に戻ろうと陸側のプレートが一気に跳ね上がり、地震が発生します。またその際、プレートが真上にある海水を一気に持ち上げるので、大きな津波が発生します。その地震は日本列島の宿命ともいえる地震でマグニチュード8~9クラス、今後30年以内の発生確率が70%という巨大地震で未曾有の大災害をもたらす可能性があると言われています。

著書には地震のことは勿論、地震の基礎知識や地震が引き起こす津波や土砂災害、火山噴火との関係など多岐にわたり過去の歴史からもひも解きながら詳しく書いておられます。被害予測と震災対策についても政府が出している被害想定を読み解きながら防災体制はどうなっているのかを詳しく調べて説明されておられます。そして最後に災害対策の限界を話されそれでも日本列島に生きるにはという締めくくりで結ばれています。読み応えのある本の1冊です。お薦めします。

最終章の1節を紹介します。

日本列島に生きる

ここで述べた地震災害も、津波災害も、火山災害も、土砂災害も、日本列島が形成されていく中で起きる自然の現象である。技術の進歩により、小さくて頻度の高い現象から徐々に災害防止がなされてきた。自然のままならば毎年土砂災害や洪水に見舞われる地域であっても、一生に一度も災害を受けないで済むようになってきた。そのため、私たち自然を征服してしまったかのような錯覚に陥っている。

しかし、大きな規模の現象ほど頻度は低い。幾世代を渡って安全であったとしても、自分の代に大災害を受けることもありうる。そのような場合、親の代からの言い伝えは役に立たない。言い伝えが伝わらない過去に起きた現象を古文書や地質学的手法から読み取り、それを自然のしくみの研究に照らし合わせて将来発生しうる現象を予測し、それぞれの地域の住民に知らせていくという作業が必要である。

提供された知見をどのように使い、判断するかは住民に任される。たとえば、普段の生活や仕事には便利ではあってっも、1〇〇年に一回の津波に襲われる可能性のある場所に住んでいる場合、より安全な場所に引っ越すか、便利さを選択して被害の可能性を人生設計の中に入れて命を守る対策を取るかは、判断の問題である。

いずれにせよ、専門家や国・自治体はできる限り正確な情報と知見を住民に伝えることが大事である。また、受け取る側も、その情報を正しく理解して活用する力を深めることが大事である。高校における地学の地位の低下が指摘されて久しい。地学は、私たちの身の回りの自然の営みを学ぶ学問である。日本列島では、地震も火山噴火も土石流も洪水もごく普通の自然の営みである。それをきちんと理解することが命を守ることに通じる。地学は命を守るための科目であることも忘れてはいけない。

私たちは、プレートの沈み込みに起因する地殻変動やマグマ活動による陸地の成長と、水の作用による土砂の運搬によってできた日本列島の地形を利用して住んでいる。そのような日本列島の自然の営みによる災害をハードで防ぐことは、とりもなおさず、自然の摂理を妨げることと同じである。洪水を防止するダムや堤防は、同時に土砂の運搬・堆積作用を防げていることを理解しなければいけない。日本列島のほとんどの平野は地殻変動で沈降しつつある場所に河川が運んできた土砂がたまってできた場所である。おそらく将来、私たちは、自然現象が担ってきた平野の堆積作用を肩代わりしなければならなくなるだろう。

内閣府が想定した南海トラフで発生する最大クラスの地震は、地震本部によると、過去1600年間には発生したことがないという。しかし、2000年前の地震によると見られる津波堆積物が発見されるなど、それ以前に最大クラスに匹敵する地震が発生していないという保証はないし、次の地震が最大クラスになることも否定できない。日本列島は過去100万年にわたってほぼ同じ変動を継続してきた。人類にとって2000年は大昔に見えても、日本列島にとってはつい最近のことである。

将来発生する現象は過去に知られている現象の範囲内とは限らず、最も大きな規模の現象かもしれない。私たちは、日本列島の自然が引き起こす、ごく稀ではあるが、大規模な災害と災害との間の、平和な時間に生かされてきたのかも知れない。このことを理解して、日本列島で生きていきたい。

山岡耕春(やまおか こうしゅん、1958年 - )は、日本の地震学・火山学者。名古屋大学大学院環境学研究科教授。専門は固体地球惑星物理学。地震や地震予知の専門家として著名。

1958年静岡県生まれ。岐阜県立大垣東高等学校、名古屋大学理学部を経て、1986年に名古屋大学大学院理学研究科博士課程(地球科学専攻)修了。

その後、東京大学地震研究所助手(伊豆大島火山観測所)などを経て、現在、名古屋大学大学院環境学研究科教授(地震火山・防災研究センター)。また、地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会の委員などを務めている。

今日は休刊日で新聞のニュースが見れません。パソコンを開いてニュースを見てみると以前にも話題になった「千葉時代」の記事がありました。

イタリアと競り合ってどうやら日本が初めて千葉県の地層が地質年代の国際標準となる基準地になるようです。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

地球史に「千葉時代」誕生へ 日本初の地質年代名、国際審査でイタリア破る

11/13(月) 14:17配信

千葉県市原市・チバニアン

地球の歴史で約77万~12万6千年前の年代が「チバニアン」(千葉時代)と命名される見通しになったことが13日、関係者への取材で分かった。この年代の基準地として千葉県の地層を国際学会に申請し、命名を目指す日本の研究チームが、競合するイタリアを一次審査で破った。週内にも発表する。正式決定すれば地質年代に初めて日本の名前が付く快挙となる。

【日本の名前が付く快挙】地球の歴史に「チバニアン」 77万年前の地層を見る

日本チームとイタリアの2チームは6月、この年代の国際標準となる基準地の地層を国際地質科学連合にそれぞれ申請。各国の専門家で構成する作業部会が審査し、今月10日を期限に投票を行った結果、日本が全体の6割以上の支持を得て候補地に選ばれた。

来年にも見込まれる正式承認までさらに3段階の審査があるが、過去に作業部会の結論が覆ったのは例外的なケースだけで、事実上の決着となった。日本は国立極地研究所や茨城大などのチームが千葉県市原市の地層を基準地として申請。ラテン語で千葉時代を意味するチバニアンの年代名を提唱した。イタリアは「イオニアン」の年代名を目指して南部2カ所の地層を申請していた。

地球の歴史を区切る地質年代は、中生代や白亜紀といった大きな区分の名称が既に決まっているが、小さな区分は未定のものがある。今回の年代はネアンデルタール人が生きていた「第四紀更新世」の中期に当たり、命名の行方が国際的に注目されていた。

この年代の境界となる約77万年前は、地球の磁気が南北で逆転する現象が最後に起きたことで知られる。イタリアの地層はこの現象を示すデータが不十分だったのに対し、千葉県の地層は明瞭に確認できることが評価されたとみられる。地質年代は、その年代の境界が最もよく分かる地層が世界の基準地として選ばれ、地名に由来する年代名が付けられる。これまでは欧州による命名が多く、アジアでは中国の名称が認定されていた。

イタリアと競り合ってどうやら日本が初めて千葉県の地層が地質年代の国際標準となる基準地になるようです。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

地球史に「千葉時代」誕生へ 日本初の地質年代名、国際審査でイタリア破る

11/13(月) 14:17配信

千葉県市原市・チバニアン

地球の歴史で約77万~12万6千年前の年代が「チバニアン」(千葉時代)と命名される見通しになったことが13日、関係者への取材で分かった。この年代の基準地として千葉県の地層を国際学会に申請し、命名を目指す日本の研究チームが、競合するイタリアを一次審査で破った。週内にも発表する。正式決定すれば地質年代に初めて日本の名前が付く快挙となる。

【日本の名前が付く快挙】地球の歴史に「チバニアン」 77万年前の地層を見る

日本チームとイタリアの2チームは6月、この年代の国際標準となる基準地の地層を国際地質科学連合にそれぞれ申請。各国の専門家で構成する作業部会が審査し、今月10日を期限に投票を行った結果、日本が全体の6割以上の支持を得て候補地に選ばれた。

来年にも見込まれる正式承認までさらに3段階の審査があるが、過去に作業部会の結論が覆ったのは例外的なケースだけで、事実上の決着となった。日本は国立極地研究所や茨城大などのチームが千葉県市原市の地層を基準地として申請。ラテン語で千葉時代を意味するチバニアンの年代名を提唱した。イタリアは「イオニアン」の年代名を目指して南部2カ所の地層を申請していた。

地球の歴史を区切る地質年代は、中生代や白亜紀といった大きな区分の名称が既に決まっているが、小さな区分は未定のものがある。今回の年代はネアンデルタール人が生きていた「第四紀更新世」の中期に当たり、命名の行方が国際的に注目されていた。

この年代の境界となる約77万年前は、地球の磁気が南北で逆転する現象が最後に起きたことで知られる。イタリアの地層はこの現象を示すデータが不十分だったのに対し、千葉県の地層は明瞭に確認できることが評価されたとみられる。地質年代は、その年代の境界が最もよく分かる地層が世界の基準地として選ばれ、地名に由来する年代名が付けられる。これまでは欧州による命名が多く、アジアでは中国の名称が認定されていた。