マグマが冷えて固まってできた岩石を火成岩といいます。

火成岩はさらに火山岩と深成岩に分けられます。

火山岩のつくり

続いて、火山岩のつくりをみてみよう。

火山岩を拡大してのぞいてみると、次のような感じのつくりになってるね。

火山岩の特徴としては、

形がわからない鉱物の部分がほとんど

形がわかる大きな鉱物がたまにある

があるよ。

この「形がわからない鉱物の部分」のことを「石基(せっき)」、大きな粒の鉱物のことを「斑晶(はんしょう)」というんだ。

このように、

斑晶(はんしょう)という比較的大きな粒の鉱物がちょくちょくと石基(せっき)の中に広がっている状態のつくりのことを、

斑状組織(はんじょうそしき)

というよ。

ってことで、火山岩のつくりは斑状組織(はんじょうそしき)ってことは頭の片隅においておこう。

火山岩のこのつくりになるには理由がある。

それは、

マグマの冷え方が急で短時間だからだよ。冷え方が急すぎてマグマに含まれる鉱物が結晶になりにくいわけ。

石基セッキ(化学辞典)

一般に,火山岩ははん点状に存在するやや大型の結晶(約0.5 mm 以上)とその結晶をとりまく基地の部分とからなっている.この基地の部分を石基という.石基は通常,肉眼では識別しえない微細な結晶の集合体,もしくはガラスからなり,これはマグマが地表に噴出したときの急冷による生成物とされている.それゆえ,石基だけの成分はある条件下での真の液体の成分とみなされる.

はん晶ハンショウ(化学辞典)

一般に,火山岩ははん点状に存在するやや大型の結晶と,それをとりまく基地の部分からなっている.この結晶の部分ははん晶とよばれ,基地の部分は石基といわれる.はん晶は,マグマが地表噴出以前に地下深所で徐々に晶出したものである.したがって,はん晶鉱物を詳しく調べれば,マグマだまりのなかで徐々に行われた結晶作用をたどることが可能である.はん晶は地下晶出期の生成物,石基は噴出晶出期の生成物で,前者は後者より先に晶出したと考えられている.

深成岩とは??

続いては、深成岩(しんせいがん)だ。

深成岩とは、

マグマが地表に出ずに地下にいたまま長い時間をかけて固まった岩石のこと

地下の深くで固まったあと、火山が水の流れで削られたり、大地の運動で大地が上昇したりすると地表に出てくるのさ。

深成岩の覚え方

深成岩の意味の覚え方としては、

地下の深くで固まって生成されて、山が削られると地表に現れる岩石

深成岩のつくり

ってことで引き続き、火山岩と同様に深成岩のつくりもみていこう。

深成岩を拡大してみてみると、次のようなつくりになってるはずだ。

深成岩のつくりの特徴としては、

同じぐらいの大きさの鉱物の粒が集まってる

ってこと。鉱物の大きさがまばらだった火山岩とは違うつくりだね。

この深成岩のように、

等しい大きさの粒が集まってできた状態のつくりのことを、

等粒状組織(とうりゅうじょうそしき)

というんだ。

深成岩のつくりの特徴としては、

同じぐらいの大きさの鉱物の粒が集まってる

ってこと。鉱物の大きさがまばらだった火山岩とは違うつくりだね。

この深成岩のように、

等しい大きさの粒が集まってできた状態のつくりのことを、

等粒状組織(とうりゅうじょうそしき)

というんだ。

なぜ、深成岩がこのようなつくりになるかというと、

マグマがゆっくり冷えて岩石になるから、マグマに含まれる鉱物が結晶になりやすいんだ。だから大きい粒の鉱物がわんさか混じってるわけ。

深成岩の種類

中学理科で勉強する深成岩の種類は次の3つ。

はんれい岩

閃緑岩(せんりょくがん)

花こう岩

火山岩はマグマが地表および地表付近で急激に冷やされてできた岩石です。

火山岩には流紋岩、安山岩、玄武岩という種類があります。

深成岩には花こう岩、せん緑岩、はんれい岩という種類があります。

地球内部で岩石が溶けて液体状になったものをマグマといいます。

富士山や雲仙普賢岳といった火山の下にはこのマグマが大量にあるわけでです。

このマグマが冷えて固まってできた岩石をまとめて火成岩といいます。

火山岩とは

火山岩はマグマが冷え固まる場所によって2種類に分けることができます。

マグマが地表および地表付近で急激に冷やされてできた岩石を火山岩といいます。

火山岩には流紋岩、安山岩、玄武岩という種類があります。

これはふくまれる鉱物の種類や割合による分類です。

流紋岩が一番白っぽく、玄武岩が一番黒っぽい色をしています。

深成岩とは

次に火成岩のうちマグマが地下深くでゆっくりと冷やされてできた岩石を深成岩といいます。

深成岩には花こう岩、せん緑岩、はんれい岩という種類があります。

これはふくまれる鉱物の種類や割合による分類です。

花こう岩が一番白っぽく、はんれい岩が一番黒っぽい色をしています。

火山岩は石基と斑晶からなる斑状組織

深成岩は大きな鉱物の結晶からなる糖粒状組織

流紋岩(りゅうもんがん) rhyolite

流紋岩は,花こう岩と同じく,ケイ酸分 (SiO2)を多く(70%前後) 含む粘っこいマグマからできるが,花こう岩はそれが地下深部でゆっくり冷えて固まってできるのに対し,流紋岩はそれが地表付近で急に冷えて固まるなど,主に火山活動でできる(※実際は流紋岩は,マグマが直接冷えて固まったものよりも,高温の火山灰や火山れきなどが急激に堆積し(火砕流堆積物),それがそれ自身の熱で凝結してできたものが多い(溶結凝灰岩)。これは,堆積作用でできた火砕岩だが,堆積岩ではなく,火山岩とされる)。

流紋岩はきめが細かく,水がしみ込みにくく,侵食作用に耐え,丘陵地を構成する場合が多い。

流紋岩には下写真のような様々な見かけのものがある(ケイ長質岩なので普通は白っぽいが,硫化鉄などの微粒子を含み黒いものも多い)。

① マグマが流れつつ冷えて固まってできたもので,その流れがしま模様に なったもの(粘り気のあるマグマが流れつつ冷えて固まるとこのようなしま模様ができやすい)。流紋岩の名はこのしま模様から名づけられたが,このような流 紋岩 は多くない。

②全体が灰色できめ細かく,その中に白いアルカリ長石や斜長石,灰色の石英のなどの粒(斑晶)が点々と入っている斑状組織を示すもので,最も普通の流紋岩。

③火山爆発で砕かれた石のかけらが入っているもの。

④数ミリメートルから1センチメートルくらいの白っぽ い球がたくさん入っているもの。マグマが急に冷える時,その中で鉱物の球状集合体ができたもので,球 顆流紋岩と呼ばれるもの。

⑤マグマが非常に急に冷えて固まってできた黒いガラス のような流紋岩で,黒曜岩とか黒曜石と呼ばれる。縄文時 代は矢じりなどの石器の材料として利用された。まれに赤や灰色のものもある。

⑥細かい曲面状の割れ目が多く見られる褐色や緑褐色の ガラス状の流紋岩で,真珠岩と呼ばれる。水分を数パーセント含む。もろい。

(※なお,②と③のものは火砕岩(溶結凝灰岩)のことも多い。)

安山岩(あんざんがん) andesite

安山岩は,せん緑岩と同じく,ケイ酸分 (SiO2)を中程度(60%程 度)含むマグマからできるが,せん緑岩はそれが地 下深部でゆっくり冷えて固まってできるのに対し,安山岩はそれが地表付近で急に冷えて固まるなど,主に火山活動でできる。

安山岩には以下のようないろいろな見かけのものがある。

① 全体が暗灰色できめ細かく,その中に白い斜長石,黒~黒緑色の輝石類(頑火輝石,普通輝石)のなどの粒(斑晶)が点々と入っている斑状組織を示 すもの。

②暗色の石基に白い斜長石が多く含まれるもの。

③マグマが非常に急に冷えて固まってできた黒いガラス のようなもの。顕微鏡的な頑火輝石とガラスからなり,讃岐岩(サヌカイト)と呼ばれ,縄文時代は矢じりなどの石器の材料として利用された。斑晶が ない。

④マグマに含まれていた水分などの揮発成分が,噴出時の 圧力の減少で発泡して抜けた孔がたくさんあるもの。

※安山岩には,マグマが直接冷えて固まってできたもの以外に,高温の火山灰や火山れきなどが急激に堆積し(火砕流堆積物),それがそれ自身の熱で凝結してできたものもある(溶結凝灰岩)。これは,堆積作用でできた火砕岩だが,堆積岩ではなく,火山岩とされる。

このような安山岩は,角張った火山れきを含んだり,堆積直後に部分的に火山灰が溶融して固まった部分(細長く伸びたような黒っぽいガラス)を含むことが多い。

玄武岩(げんぶがん) basalt

玄武岩は,はんれい岩と同じく,ケイ 酸分 (SiO2)が少ない(50%程 度)マグマからできるが,はんれい岩はそれが地 下深部でゆっくり冷えて固まってできるのに対し,玄武岩は火山活動により,それが地表付近で急に冷えて固まってできる。

玄武岩には以下のような見かけのものなどがある。

①全体が黒く,きめ細かく,その中に暗褐~暗黄緑色のかんらん石,暗褐~緑黒の輝石類の粒(斑晶)が点々と入っている。しかし,これらの斑晶は1mm程度で小さく,はっきり認め られない ことも多い。

②~③マグマに含まれていた 水分などの揮発成分が,噴出時の圧力の減少で発泡し,抜けた孔がたくさんあるもの(多孔質組織)。この孔は方解石や 沸石類などの白っぽい鉱物で満たされていることがあ る(③ ※杏仁状組織と呼ぶことがある)。

岡山県内の玄武岩について

玄武岩は県内の所々に分布し,河原にもよく見られる。起源により,(1)海洋底の玄 武岩と(2)アルカリ玄武岩とがある。

(1)海洋底の玄武岩

古生代(約3億年前)に,海洋底の海嶺やホットスポットからマグマが噴出して固まってでき,1年に数cmの海洋プレートの動きにより,現在の岡 山県の場所まで移動してきたもの。高梁市川上町上大竹,井原市芳井町日南などで,古生代の石灰岩を伴っ て分布していることもある。

変質して暗緑色や暗赤色になっていることが多い。また,脆くなっているものも多い。

海 洋底の玄武岩が海洋プレートの動きで岡山県の場所まで移動してき たもの/高梁市川上町上大竹産

(2)アルカリ玄武岩

現在の場所で,新生代(数100万年前)に地下深部(上部マントル)からマグマが噴出して固まってできたもので,直径数100m~1km程度の狭い 分布 を示し,県中部~北部に 点々と見られるものである。この玄武岩はアルカリ金属元素(カリウム(K)やナトリウム(Na))に富むため,アルカリ玄武岩とよばれる(普通の玄武岩には Na2O+K2Oが1~2%程度しか含まれないが,アルカリ玄武岩にはそれが5%程度含まれる)。

このア ルカリ玄武岩は変質しておらず,黒色緻密で非常に堅い。しばしば 上部マントルの黄緑色のかんらん岩や, 黒~ 緑黒色の頑火輝石や普通輝石の1cm 大の破片を含んでいる。

このアルカリ玄武岩の溶岩流の地形は侵食作用で失われ,マグマが地表へ上がってきた通路の部分(火道)のみが残丘として残っている。鏡野町男山・女山, 新 庄村宮座山,新見市哲多町荒戸山などは,その残丘で,頂上が丸い小高い山であ る。

アルカリ玄武岩/新見市哲多町荒戸山産。上部マントルの黄緑色のかんら ん岩や緑黒色の輝石類の 1cm大の破片を含むことがある。

新見市哲多町荒戸山/アルカリ玄武岩からなる残丘。

荒戸山のでき方/数100万年前に地下深部のマントルからマグマが噴出して, 玄武岩の台地でき,それが侵食され,マグマの噴出したときの通り道(火道)のみが侵食に耐えて残丘(荒戸山)になった。

斑れい岩 gabbro

斑れい岩(斑糲岩、はんれいがん、はんれい岩、gabbro、ガブロ、ギャブロ)は無色鉱物である灰長石と有色鉱物である輝石類やかんらん石を主な構成鉱物とする深成岩。 斑れい岩の組成は、苦鉄質火山岩の玄武岩におおよそ対応するが、必ずしも斑糲岩は苦鉄質ではなく、斜長石を90体積%(vol%)も含む場合もある。 斑糲岩の見た目は、黒色の輝石や暗緑色のかんらん石を主として白色の灰長石を伴うようなものから、逆に白色の灰長石を主として輝石やかんらん石を少量伴うものまでさまざまである。

黒色の斑れい岩は特に黒御影としてよく石材に利用される。

斑れい岩 画像幅約4cm

斑れい岩 画像幅約4cmペグマタイト

ペグマタイト(英: pegmatite)は、大きな結晶からなる火成岩の一種。花崗岩質のものが多いため巨晶花崗岩(きょしょうかこうがん)あるいは鬼御影(おにみかげ)と呼ばれることもあるが、閃緑岩質や斑れい岩質のものもある。岩脈などの小岩体として産出する。

マグマが固結する際にはマグマ内の晶出しやすい成分から析出が進み、マグマ自体の成分の分離が進んでいく(結晶分化作用)。このとき温度低下の鈍化や融点の上昇などの条件を満たすと、析出成分は大きな結晶に成長することがあり、またその結晶成分の純度が高くなる。こうした結晶群を多く含む鉱床をペグマタイト鉱床(英: pegmatite deposit)という。目的の成分を高純度で採取できるため、多くが鉱床として利用される。

温度や圧力の低下によって、鉱床内に液体・気体の空洞が生じることがある。成分が分化したこの空洞内にも新たな結晶が生じ、純度が特に高いものは宝石として利用されたり鉱物標本として採取されたりする。空洞を作る鉱物が周囲の岩石の成分と同じものを晶洞(英: druse)、異なるものを異質晶洞(英: geode)と呼ぶことがある。水晶やアメジストなどの標本に見られるのはこのようなタイプで、ペグマタイト鉱床では特にこうした結晶を得られやすいものが多い。Wikipediaより

ペグマタイト(pegmatite)

ペグマタイト(pegmatite)は鉱物結晶が特に大粒(数cm~数十cm以上)になった火成岩の総称である。 大半のものは花崗岩質であり、単にペグマタイトといったら花崗岩質のものを指すことが普通だが、閃緑岩質、斑れい岩質など様々な成分のペグマタイトが存在する。 片麻岩などの珪長質の変成岩中には"変成ペグマタイト"が存在することがあり、このようなペグマタイトは火成岩ではなく変成岩に分類されることになる。

花崗岩質ペグマタイトは特に巨晶花崗岩(きょしょうかこうがん, megacrystic granite)と呼ばれることもある。 日本の石材業界の用語では、花崗岩が御影石と呼ばれることから、鬼御影(おにみかげ)と呼ばれる。 ペグマタイトは通常のサイズの火成岩や変成岩の中に、脈状、レンズ状、塊状などの形態で産することが多い。 ペグマタイトは鉱業資源的に重要である。リチウム、ベリリウム、その他希元素の鉱床の母体になるほか、晶洞には水晶、ざくろ石(ガーネット)、ベリル(アクアマリン)、トパーズ、リチア電気石(トルマリン)などの宝石鉱物がしばしば産する。

花崗岩質ペグマタイト(ジンバブエ シュルグイ, Shurugwi, Zimbabwe)

岩石鉱物詳解図鑑より

ペグマタイト鉱物 -ミャンマー、モゴック産

今さらなんだけど、「ペグマタイト」(Pegmatite:鬼御影)について。

ペグマタイトとは粒の粗い大きな結晶を示す火成岩のことをいう。マグマが地下で冷え固まってゆくとき、水分や炭酸ガスを多く含んだ部分がなかなか固まらず、地殻の裂け目にそって移動している間にゆっくりと晶出して数センチ~数メートルに及ぶ巨大な結晶となった。ペグマタイトの内部には、放出されなかった揮発ガスや水が「溜り」を作っていることがあり、そうした部分(後に晶洞:ガマ:ポケットとなるが、この時点では必ずしも空洞でない)の周りにはマグマが固化する過程で排除されたさまざまな元素(異物)が集まって、ここを最後の砦として、トパーズ、蛍石、その他各種の珍しい希元素鉱物となって姿を現す。溜りに向かって比較的自由に成長したこれらの鉱物は、自形面をもった美しい結晶となる。ペグマタイトが結晶鉱物の宝庫と呼ばれる由縁だ。

ペグマタイトをつくる岩石の代表は花崗岩で、しばしば巨象花崗岩または文象花崗岩と訳される。(古い)和名の「鬼御影」は、花崗岩の別名、御影石(兵庫県の六甲山に産する)に拠る。

採集家の立場からすると、美しい結晶を見つけたいなら、まずは花崗岩の露頭(むきだしになった場所)を探すことになる。次に結晶(石英・長石・雲母)が粗くなった部分を探す(普通は脈になっている)。さらに脈がレンズ状に膨らんでいる部分を見つける。おそらくそこには空洞が隠されているだろう。バールなどで脈を叩き割り、空洞が開けばおもむろに鉱物採集にかかる…。

写真の標本は典型的なペグマタイト鉱物の集塊。もこもこした長石、山形になった水晶、親指のようなトパーズ、暗色の雲母が見える。水晶とトパーズでは、トパーズの方が屈折率が高く、より燦めいてみえる。はずだが、分かるだろうか?

補記:御影石の別名が花崗岩というべきかもしれない。幕末から明治初期の辞書・地質学書は granite の訳に花崗岩をあてて、ミカゲイシと読ませる例が多い。花崗は「花の岡(崗は岡の俗字)」の意だが、花にして剛の意を含めて、石材としての美しさと強さを表している。日本で作られた語らしいが、中国で美しい模様のある石を指す花石という語がもとになったともいう。 Granite は粒状を意味する granitoからきて、その元はラテン語の granum (穀粒)。因みに雲母を指す mica も穀粒の意だがバラバラの小さな粒/小片の含み。

なお、ミカゲ石の名の由来を六甲の御影(地名)に求めるのはよいとして、その元にはおそらく古代の巨岩信仰・山岳信仰があったと思われる。山岳の花崗岩の巨石を神仏の宿りとみなして御影石・御像石と呼んだ例が残っている。cf. No.933 (金峰山の御影石)

追記:モゴック産のトパーズは1990年代から西洋市場に出回り始め、その量は2000年代に入ってさらに増したと言われる。ほとんどの標本はモゴックの町の西16kmにあるサカンギ鉱山の風化したペグマタイトに産するものとされる。崩壊した砂礫層中からも分離結晶が採れるが、高品質の結晶はやはりペグマタイト中の巨大な晶洞から出る。

沖積世(1500-2000万年前)に貫入したカバイン花崗岩体に伴うペグマタイトの構成鉱物はシンプルで、長石、水晶、灰色の白雲母などからなる。無色の蛍石がついた標本もある。採集された標本はたいてい中国からきた業者が買い付けてゆき、中国産として市場に出ることがしばしばという。 cf. No.45 トパーズ(中国産) (2020.5.15)

https://www.ne.jp/asahi/lapis/fluorite/gallery3/215pegm.htmlより

ペグマタイト(英: pegmatite)は、大きな結晶からなる火成岩の一種。花崗岩質のものが多いため巨晶花崗岩(きょしょうかこうがん)あるいは鬼御影(おにみかげ)と呼ばれることもあるが、閃緑岩質や斑れい岩質のものもある。岩脈などの小岩体として産出する。

マグマが固結する際にはマグマ内の晶出しやすい成分から析出が進み、マグマ自体の成分の分離が進んでいく(結晶分化作用)。このとき温度低下の鈍化や融点の上昇などの条件を満たすと、析出成分は大きな結晶に成長することがあり、またその結晶成分の純度が高くなる。こうした結晶群を多く含む鉱床をペグマタイト鉱床(英: pegmatite deposit)という。目的の成分を高純度で採取できるため、多くが鉱床として利用される。

温度や圧力の低下によって、鉱床内に液体・気体の空洞が生じることがある。成分が分化したこの空洞内にも新たな結晶が生じ、純度が特に高いものは宝石として利用されたり鉱物標本として採取されたりする。空洞を作る鉱物が周囲の岩石の成分と同じものを晶洞(英: druse)、異なるものを異質晶洞(英: geode)と呼ぶことがある。水晶やアメジストなどの標本に見られるのはこのようなタイプで、ペグマタイト鉱床では特にこうした結晶を得られやすいものが多い。Wikipediaより

ペグマタイト(pegmatite)

ペグマタイト(pegmatite)は鉱物結晶が特に大粒(数cm~数十cm以上)になった火成岩の総称である。 大半のものは花崗岩質であり、単にペグマタイトといったら花崗岩質のものを指すことが普通だが、閃緑岩質、斑れい岩質など様々な成分のペグマタイトが存在する。 片麻岩などの珪長質の変成岩中には"変成ペグマタイト"が存在することがあり、このようなペグマタイトは火成岩ではなく変成岩に分類されることになる。

花崗岩質ペグマタイトは特に巨晶花崗岩(きょしょうかこうがん, megacrystic granite)と呼ばれることもある。 日本の石材業界の用語では、花崗岩が御影石と呼ばれることから、鬼御影(おにみかげ)と呼ばれる。 ペグマタイトは通常のサイズの火成岩や変成岩の中に、脈状、レンズ状、塊状などの形態で産することが多い。 ペグマタイトは鉱業資源的に重要である。リチウム、ベリリウム、その他希元素の鉱床の母体になるほか、晶洞には水晶、ざくろ石(ガーネット)、ベリル(アクアマリン)、トパーズ、リチア電気石(トルマリン)などの宝石鉱物がしばしば産する。

花崗岩質ペグマタイト(ジンバブエ シュルグイ, Shurugwi, Zimbabwe)

岩石鉱物詳解図鑑より

ペグマタイト鉱物 -ミャンマー、モゴック産

今さらなんだけど、「ペグマタイト」(Pegmatite:鬼御影)について。

ペグマタイトとは粒の粗い大きな結晶を示す火成岩のことをいう。マグマが地下で冷え固まってゆくとき、水分や炭酸ガスを多く含んだ部分がなかなか固まらず、地殻の裂け目にそって移動している間にゆっくりと晶出して数センチ~数メートルに及ぶ巨大な結晶となった。ペグマタイトの内部には、放出されなかった揮発ガスや水が「溜り」を作っていることがあり、そうした部分(後に晶洞:ガマ:ポケットとなるが、この時点では必ずしも空洞でない)の周りにはマグマが固化する過程で排除されたさまざまな元素(異物)が集まって、ここを最後の砦として、トパーズ、蛍石、その他各種の珍しい希元素鉱物となって姿を現す。溜りに向かって比較的自由に成長したこれらの鉱物は、自形面をもった美しい結晶となる。ペグマタイトが結晶鉱物の宝庫と呼ばれる由縁だ。

ペグマタイトをつくる岩石の代表は花崗岩で、しばしば巨象花崗岩または文象花崗岩と訳される。(古い)和名の「鬼御影」は、花崗岩の別名、御影石(兵庫県の六甲山に産する)に拠る。

採集家の立場からすると、美しい結晶を見つけたいなら、まずは花崗岩の露頭(むきだしになった場所)を探すことになる。次に結晶(石英・長石・雲母)が粗くなった部分を探す(普通は脈になっている)。さらに脈がレンズ状に膨らんでいる部分を見つける。おそらくそこには空洞が隠されているだろう。バールなどで脈を叩き割り、空洞が開けばおもむろに鉱物採集にかかる…。

写真の標本は典型的なペグマタイト鉱物の集塊。もこもこした長石、山形になった水晶、親指のようなトパーズ、暗色の雲母が見える。水晶とトパーズでは、トパーズの方が屈折率が高く、より燦めいてみえる。はずだが、分かるだろうか?

補記:御影石の別名が花崗岩というべきかもしれない。幕末から明治初期の辞書・地質学書は granite の訳に花崗岩をあてて、ミカゲイシと読ませる例が多い。花崗は「花の岡(崗は岡の俗字)」の意だが、花にして剛の意を含めて、石材としての美しさと強さを表している。日本で作られた語らしいが、中国で美しい模様のある石を指す花石という語がもとになったともいう。 Granite は粒状を意味する granitoからきて、その元はラテン語の granum (穀粒)。因みに雲母を指す mica も穀粒の意だがバラバラの小さな粒/小片の含み。

なお、ミカゲ石の名の由来を六甲の御影(地名)に求めるのはよいとして、その元にはおそらく古代の巨岩信仰・山岳信仰があったと思われる。山岳の花崗岩の巨石を神仏の宿りとみなして御影石・御像石と呼んだ例が残っている。cf. No.933 (金峰山の御影石)

追記:モゴック産のトパーズは1990年代から西洋市場に出回り始め、その量は2000年代に入ってさらに増したと言われる。ほとんどの標本はモゴックの町の西16kmにあるサカンギ鉱山の風化したペグマタイトに産するものとされる。崩壊した砂礫層中からも分離結晶が採れるが、高品質の結晶はやはりペグマタイト中の巨大な晶洞から出る。

沖積世(1500-2000万年前)に貫入したカバイン花崗岩体に伴うペグマタイトの構成鉱物はシンプルで、長石、水晶、灰色の白雲母などからなる。無色の蛍石がついた標本もある。採集された標本はたいてい中国からきた業者が買い付けてゆき、中国産として市場に出ることがしばしばという。 cf. No.45 トパーズ(中国産) (2020.5.15)

https://www.ne.jp/asahi/lapis/fluorite/gallery3/215pegm.htmlより

昨日の読売新聞からもう少し自分に分かるように調べてみました。

熊本市においては今回の調査で確認できた断層は7つの断層が確認されており 出ノ口断層、北甘木断層、益城町寺迫から同町広崎の断層などあまり聞いた事のない断層がある事も知りいい勉強になりました。

2022/04/22 05:00読売新聞オンライン

熊本市内を走る立田山断層と水前寺断層について調査検討を行う専門家委員会(委員長=遠田晋次・東北大災害科学国際研究所教授)が、両断層は地震を起こす可能性があり、地震が生じた際には被害が大きくなると指摘する調査結果を大西一史市長に報告した。立田山断層は市街地の真下を通り、1889年(明治22年)の明治熊本地震の原因とされている。2016年の熊本地震後、新たに立田山断層の一部が確認され、水前寺断層も発見された。両断層は、国の詳しい調査の対象に該当しないことから、市は昨年から独自で調査を実施していた。3月にあった報告によると、水前寺断層では、1万2000年前以降のものとみられる上下方向に約60センチずれた正断層を確認した。両断層で、把握されていなかった位置にも断層があることも分かったという。

一方、両断層の活動について、熊本地震の原因となった布田川・日奈久断層帯ほど頻繁には動いておらず、活動周期や確率は不明とする一方、直下型の地震を起こす可能性があり、地震が発生すると断層付近では被害が大きくなることが予想されるとした。

大西市長は「危機管理の対応を引き締め、防災・減災に努めたい」と述べた。調査結果は、地域防災計画へ反映されるほか、内容を確認後、市のホームページでも公開される。

以下、国土交通省国土地理院の資料2 2万5千分1活断層図「熊本 改訂版」の概要から抜き取り

6 新たに確認された活断層(水前寺断層) 熊本市中央区渡鹿付近から同市東区沼山津付近まで断層線が複数走行する断層です。熊本地震による地震断層が一部で新たに確認されました。また、断層線上には活撓曲(とうきょく)※が段丘面上に複数確認できます。 7 km

7 新たに確認された活断層(立田山断層) 南北走向で北区立田山西縁に沿って分布し、全体的に東側隆起(西落ち)する縦ずれ断層です。一部はこれまで推定活断層とされていましたが、新たに活断層として確認されました。また、並走する西側の活断層線では段丘面上に活撓曲(とうきょく)※が確認できます。 2.4 km

●横ずれ:活断層の相対的な水平方向の変位の向き。断層線に向かって手前側に立って向こう側が右にずれれば右横ずれ断層、左にずれれば左横ずれ断層。本図では、変位の向きを赤い矢印で表示。

●縦ずれ:活断層の上下方向の変位の向き。本図では、相対的に低下している側に短線を表示。

●活褶曲しゅうきょく:現在も続いている地殻変動により生じている波状地形。凸部また凹部を連ねた線で図示。

●傾動:地形面が、現在も続いている地殻変動によって傾いている場所。最大傾斜方向で図示。

●雁 行がんこう:複数の断層が片仮名の「ミ」の字、あるいは「杉」の字のつくりの形に配列すること。前者を右雁行、後者を左雁行と呼ぶ。

●活撓曲とうきょく:活断層のうち、変位が柔らかい地層内で拡散し、地表には段差ではなくたわみとして表れたもの。たわみの範囲及び傾斜方向を示す。

熊本市においては今回の調査で確認できた断層は7つの断層が確認されており 出ノ口断層、北甘木断層、益城町寺迫から同町広崎の断層などあまり聞いた事のない断層がある事も知りいい勉強になりました。

2022/04/22 05:00読売新聞オンライン

熊本市内を走る立田山断層と水前寺断層について調査検討を行う専門家委員会(委員長=遠田晋次・東北大災害科学国際研究所教授)が、両断層は地震を起こす可能性があり、地震が生じた際には被害が大きくなると指摘する調査結果を大西一史市長に報告した。立田山断層は市街地の真下を通り、1889年(明治22年)の明治熊本地震の原因とされている。2016年の熊本地震後、新たに立田山断層の一部が確認され、水前寺断層も発見された。両断層は、国の詳しい調査の対象に該当しないことから、市は昨年から独自で調査を実施していた。3月にあった報告によると、水前寺断層では、1万2000年前以降のものとみられる上下方向に約60センチずれた正断層を確認した。両断層で、把握されていなかった位置にも断層があることも分かったという。

一方、両断層の活動について、熊本地震の原因となった布田川・日奈久断層帯ほど頻繁には動いておらず、活動周期や確率は不明とする一方、直下型の地震を起こす可能性があり、地震が発生すると断層付近では被害が大きくなることが予想されるとした。

大西市長は「危機管理の対応を引き締め、防災・減災に努めたい」と述べた。調査結果は、地域防災計画へ反映されるほか、内容を確認後、市のホームページでも公開される。

以下、国土交通省国土地理院の資料2 2万5千分1活断層図「熊本 改訂版」の概要から抜き取り

6 新たに確認された活断層(水前寺断層) 熊本市中央区渡鹿付近から同市東区沼山津付近まで断層線が複数走行する断層です。熊本地震による地震断層が一部で新たに確認されました。また、断層線上には活撓曲(とうきょく)※が段丘面上に複数確認できます。 7 km

7 新たに確認された活断層(立田山断層) 南北走向で北区立田山西縁に沿って分布し、全体的に東側隆起(西落ち)する縦ずれ断層です。一部はこれまで推定活断層とされていましたが、新たに活断層として確認されました。また、並走する西側の活断層線では段丘面上に活撓曲(とうきょく)※が確認できます。 2.4 km

●横ずれ:活断層の相対的な水平方向の変位の向き。断層線に向かって手前側に立って向こう側が右にずれれば右横ずれ断層、左にずれれば左横ずれ断層。本図では、変位の向きを赤い矢印で表示。

●縦ずれ:活断層の上下方向の変位の向き。本図では、相対的に低下している側に短線を表示。

●活褶曲しゅうきょく:現在も続いている地殻変動により生じている波状地形。凸部また凹部を連ねた線で図示。

●傾動:地形面が、現在も続いている地殻変動によって傾いている場所。最大傾斜方向で図示。

●雁 行がんこう:複数の断層が片仮名の「ミ」の字、あるいは「杉」の字のつくりの形に配列すること。前者を右雁行、後者を左雁行と呼ぶ。

●活撓曲とうきょく:活断層のうち、変位が柔らかい地層内で拡散し、地表には段差ではなくたわみとして表れたもの。たわみの範囲及び傾斜方向を示す。

今日の読売新聞・地域面に熊本の立田山・水前寺断層 地震引き起こす可能性、調査委、被害大と指摘…こんな記事を見つけました。

断層名があまり聞き慣れない記事でしたので少し調べてみますと随分前からこの断層の調査が行われていることが分かり、朝日新聞には4月1日に次のような内容で記事がありました。

熊本市内を走る「水前寺断層」と「立田山断層」について調べる市の調査検討委員会(委員長=遠田晋次・東北大災害科学国際研究所教授)が28日、調査結果を大西一史市長に報告した。2断層とも、熊本地震が起きた布田川・日奈久断層よりも活動度は低調で、活動間隔は長いと推定されるが、地震が発生すれば直下型となり、断層付近で被害が大きくなることが予想されるという。

委員会は昨年6月に第1回があり、調査が続いていた。その結果、水前寺断層では、掘削調査により正断層が初めて目視で確認された。地層のずれは1メートルほどあり、熊本地震以前にも活動があったことが分かった。立田山断層は、データの分析などから、活断層評価の精度が向上。これまで確認されているより北東にさらに3キロほど活断層があると推定されるという。

遠田委員長は「こういった活断層は、浅い直下型の地震を起こす。海で発生する地震と違って緊急地震速報が間に合わず突然大きな揺れがくる。急な激震でも命を守れるような状況をつくってほしい」と話した。

市は結果を市ホームページに掲載するほか、市地域防災計画に反映させるなどして活用する。(堀越理菜)

※画像は別サイトより

断層名があまり聞き慣れない記事でしたので少し調べてみますと随分前からこの断層の調査が行われていることが分かり、朝日新聞には4月1日に次のような内容で記事がありました。

熊本市内を走る「水前寺断層」と「立田山断層」について調べる市の調査検討委員会(委員長=遠田晋次・東北大災害科学国際研究所教授)が28日、調査結果を大西一史市長に報告した。2断層とも、熊本地震が起きた布田川・日奈久断層よりも活動度は低調で、活動間隔は長いと推定されるが、地震が発生すれば直下型となり、断層付近で被害が大きくなることが予想されるという。

委員会は昨年6月に第1回があり、調査が続いていた。その結果、水前寺断層では、掘削調査により正断層が初めて目視で確認された。地層のずれは1メートルほどあり、熊本地震以前にも活動があったことが分かった。立田山断層は、データの分析などから、活断層評価の精度が向上。これまで確認されているより北東にさらに3キロほど活断層があると推定されるという。

遠田委員長は「こういった活断層は、浅い直下型の地震を起こす。海で発生する地震と違って緊急地震速報が間に合わず突然大きな揺れがくる。急な激震でも命を守れるような状況をつくってほしい」と話した。

市は結果を市ホームページに掲載するほか、市地域防災計画に反映させるなどして活用する。(堀越理菜)

※画像は別サイトより

ちょっと興味がある記事がありましたので紹介します。

日本三大名湯にも数えられる兵庫県の「有馬温泉」。日本で最も古い温泉の一つでもあり、遠い昔からお湯が湧き出している。

有馬温泉は日本書紀にも記載されているほど歴史は古く、豊臣秀吉など歴史上の有名人たちを魅了し続けてきた。有馬温泉には鉄分や塩分を多く含み、空気に触れると赤褐色になる「金泉」と、炭酸とラジウムが主な成分の「銀泉」がある。金泉は冷え症や関節痛に、銀泉は高血圧症に効くとされる。

日本には多くの火山があり、多くの温泉がある。普通温泉の近くには火山があり、温められた地下水がお湯となって湧き出すが、有馬温泉のある近畿地方には火山がない。それなのになぜ温泉が湧き出るのか。

これには日本列島の下にあるプレートが関係している。太平洋側にあるフィリピン海プレートが陸側のユーラシアプレートに沈み込む際に海水が一緒に引き込まれる。その海水は岩石の一部となり、地下60kmの地中にまで沈み込むと、マントルの熱で温められ、水蒸気となり地上で噴出する。その熱水が湧き出す場所が有馬だった。

有馬温泉のように火山性ではない温泉は「有馬型温泉」と呼ばれ、世界的にも珍しい温泉である。また、プレートに引き込まれた海水が有馬で温泉となって地表に出てくるまでに600万年以上の年月がかかるという。そのため、いま有馬で湧き出している温泉は約600万年前の海水ということになる。

リンク:Discover Japan、金の湯、Wikipedia 雑学ネタ帳より

日本三大名湯にも数えられる兵庫県の「有馬温泉」。日本で最も古い温泉の一つでもあり、遠い昔からお湯が湧き出している。

有馬温泉は日本書紀にも記載されているほど歴史は古く、豊臣秀吉など歴史上の有名人たちを魅了し続けてきた。有馬温泉には鉄分や塩分を多く含み、空気に触れると赤褐色になる「金泉」と、炭酸とラジウムが主な成分の「銀泉」がある。金泉は冷え症や関節痛に、銀泉は高血圧症に効くとされる。

日本には多くの火山があり、多くの温泉がある。普通温泉の近くには火山があり、温められた地下水がお湯となって湧き出すが、有馬温泉のある近畿地方には火山がない。それなのになぜ温泉が湧き出るのか。

これには日本列島の下にあるプレートが関係している。太平洋側にあるフィリピン海プレートが陸側のユーラシアプレートに沈み込む際に海水が一緒に引き込まれる。その海水は岩石の一部となり、地下60kmの地中にまで沈み込むと、マントルの熱で温められ、水蒸気となり地上で噴出する。その熱水が湧き出す場所が有馬だった。

有馬温泉のように火山性ではない温泉は「有馬型温泉」と呼ばれ、世界的にも珍しい温泉である。また、プレートに引き込まれた海水が有馬で温泉となって地表に出てくるまでに600万年以上の年月がかかるという。そのため、いま有馬で湧き出している温泉は約600万年前の海水ということになる。

リンク:Discover Japan、金の湯、Wikipedia 雑学ネタ帳より

今回の観察会は通常偶数月の第一日曜日なのですが川路先生の修学旅行と重なり今回は第二日曜日12日となりました。

今回は小岱山の巨晶花崗岩の観察をテーマに2か所見学を行いました。

10;00 玉名市の蛇が谷公園駐車場を集合場所として

10;30 巨晶花崗岩の観察

12;00 玉名花崗岩露頭見学(和泉町 司ロイヤルゴルフクラブそば)

昼食

13;30 解散

集合場所の蛇が谷公園駐車場が幾つもあり集合に時間がかかって予定が随分遅れて開始になりましたが今回は総数25名の参加者があり賑やかな観察会となりました。

6台の車にそれぞれ分乗して小岱山森林公園の中にある人形峠を経て荒尾展望所に向けて巨晶花崗岩の観察を行いました。(小岱山高さ501m)

私は脚力の心配があり途中迄登りましたが断念、ゆっくり下りながら出発点までの間の露頭で巨晶花崗岩を採集しました。

※巨晶花崗岩とは深成岩主として石英、長石、黒雲母からなり石英と長石が大きく発達している

途中で写真を撮ったもの

持ち帰り写真を撮ったもの

食事の後玉名花崗岩㋨見学に行きました。司ロイヤルゴルフクラブそばでゴルフ場近くの露頭にある風化した花崗岩の説明を川路先生から受けました。

①路頭に転がっていた風化した花崗岩

②風化した花崗岩

③花崗岩の真ん中にあるものは暗色含有物

風化した花崗岩の観察の後、この近くから見える真砂土採掘場の後を見学に行きました。

この地域で見られる2つの花崗岩

玉名花崗岩(角閃石あり)と筒ケ岳花崗岩(角閃石なし)

山の右半分白っぽい側が筒ケ岳花崗岩帯左半分が玉名花崗岩帯

※かくせん石(角閃石)Hornblend(ホルンブレンド)

透明感がある黒・褐色・緑色をしています。形は細長い長柱状で、両はじがカッターナイフの刃のような形になっていることが多いです。断面は押しつぶしたような六角形にみえます。

光を当てると鉱物の伸びている方向に平行な筋が見え、その筋にそって割れやすくなっています。

光たくが強く、割れ口が直線的です。

光の当て方によっては反射して光って見えます。

形は長柱状ですが、かなり細長いものもあるようです。

縦(長い方)に筋がたくさん入っているのがわかります。また、断面もカッターナイフの刃のような形になります。

カクセン石の断面は、六角形を押しつぶしたように見えます。

島根半島・宍道湖中海ジオパーク > かくせん石(角閃石)より引用

※小岱山は比較的低い山ですが展望所に行くまでは急斜面が続きますので上り下りに要注意。

今回は小岱山の巨晶花崗岩の観察をテーマに2か所見学を行いました。

10;00 玉名市の蛇が谷公園駐車場を集合場所として

10;30 巨晶花崗岩の観察

12;00 玉名花崗岩露頭見学(和泉町 司ロイヤルゴルフクラブそば)

昼食

13;30 解散

集合場所の蛇が谷公園駐車場が幾つもあり集合に時間がかかって予定が随分遅れて開始になりましたが今回は総数25名の参加者があり賑やかな観察会となりました。

6台の車にそれぞれ分乗して小岱山森林公園の中にある人形峠を経て荒尾展望所に向けて巨晶花崗岩の観察を行いました。(小岱山高さ501m)

私は脚力の心配があり途中迄登りましたが断念、ゆっくり下りながら出発点までの間の露頭で巨晶花崗岩を採集しました。

※巨晶花崗岩とは深成岩主として石英、長石、黒雲母からなり石英と長石が大きく発達している

途中で写真を撮ったもの

持ち帰り写真を撮ったもの

食事の後玉名花崗岩㋨見学に行きました。司ロイヤルゴルフクラブそばでゴルフ場近くの露頭にある風化した花崗岩の説明を川路先生から受けました。

①路頭に転がっていた風化した花崗岩

②風化した花崗岩

③花崗岩の真ん中にあるものは暗色含有物

風化した花崗岩の観察の後、この近くから見える真砂土採掘場の後を見学に行きました。

この地域で見られる2つの花崗岩

玉名花崗岩(角閃石あり)と筒ケ岳花崗岩(角閃石なし)

山の右半分白っぽい側が筒ケ岳花崗岩帯左半分が玉名花崗岩帯

※かくせん石(角閃石)Hornblend(ホルンブレンド)

透明感がある黒・褐色・緑色をしています。形は細長い長柱状で、両はじがカッターナイフの刃のような形になっていることが多いです。断面は押しつぶしたような六角形にみえます。

光を当てると鉱物の伸びている方向に平行な筋が見え、その筋にそって割れやすくなっています。

光たくが強く、割れ口が直線的です。

光の当て方によっては反射して光って見えます。

形は長柱状ですが、かなり細長いものもあるようです。

縦(長い方)に筋がたくさん入っているのがわかります。また、断面もカッターナイフの刃のような形になります。

カクセン石の断面は、六角形を押しつぶしたように見えます。

島根半島・宍道湖中海ジオパーク > かくせん石(角閃石)より引用

※小岱山は比較的低い山ですが展望所に行くまでは急斜面が続きますので上り下りに要注意。

昨日の夜は部分月食が九州でもきれいに観測できたとの事、6時過ぎに西の空を眺めてみましたが建物の陰に隠れて見えません。時間をずらして見てみますと肉眼では何とかその様子をつかむことは出来ましたがスマホで写真を撮る事は光がぼやけてうまく映すことはできませんでした。

今日のブラタモリ 糸魚川日本列島どうできた?▽フォッサマグナの謎▽本州昔は真っ二っ?タモリ名調子溶岩解説・・こんな見出しで番組があるようです。きょうはフォッサマグナについて調べてみることにしました。

ナウマン博士のフォッサマグナ ― 大地の大きな溝

フォッサマグナ(Fossa Magna)はラテン語で、「大きな溝」という意味です。

上の図にように、古い時代の岩石(おもに中生代・古生代、「薄い茶色」)でできた 、ほぼ南北方向の溝の中に、新しい時代の岩石(新生代、「緑色」)がつまっています。

この溝は、上空から見下ろしてわかるような、地形的な溝ではなく、山々をつくっている地層や岩石を知ってはじめてわかる「地質学的な溝」です。この「地質学的な溝」を、ナウマン博士は「フォッサマグナ」と呼びました。

ナウマン博士は、フォッサマグナの西縁を糸魚川 -静岡構造線、東縁を直江津-平塚線と考えました。

このようにフォッサマグナは 三次元の地質構造(二次元の広がりを呼ぶ場合もある;フォッサマグナ地域など)をさすものです。したがって、糸魚川-静岡構造線は、その西縁の境界面(断層面)ですから、「フォッサマグナ 」と「糸魚川-静岡構造線」は同じ意味ではないことに注意してほしいと思います。

また、フォッサマグナのもう一つの地質学的な特徴は、フォッサマグナの真ん中に南北方向の火山列があることです。北から代表的な火山をあげると、新潟焼山・妙高山・黒姫山・飯綱山・八ヶ岳・富士山・箱根・天城山などです。

フォッサマグナの地下には、フォッサマグナの部分が落ち込んだ時にできた南北方向の断層があって、それを通ってマグマが上昇し、南北方向の火山列ができたと考えられています。

現在のフォッサマグナの範囲 溝の深さは、6000メートル以上

フォッサマグナ概念図2

フォッサマグナの範囲は植村(1988)による。

フォッサマグナ概念図3

ナウマン博士がフォッサマグナを命名(1886年)してから、120年以上もたちましたから、日本列島の地質調査も大きく進展しました。この結果、ナウマン博士が予想したようなフォッサマグナの東縁を示す明瞭な境界(直江津-平塚線)は見つかりませんでした。

そこで、明瞭な地質学的な溝をさがすとすれば、左の図のように、西縁は糸魚川-静岡構造線、東縁は新発田-小出構造線と柏崎-千葉構造線にはさまれた地域となります。

現在、この地域をフォッサマグナと呼ぶことが一般的なようです(しかし、このフォッサマグナを認めない立場もあります)。この範囲をフォッサマグナとすると、フォッサマグナの中に古い時代の岩石でできた関東山地が残って奇妙です。

しかし、関東山地を、フォッサマグナが落ち込んでできた時の落ち残りだと考えると、現在のフォッサマグナの範囲を受け入れることができそうです。

さて、フォッサマグナの溝の深さはどれくらいあるのでしょうか。左の図で、黄丸印は、深さ6000m級のボーリング調査が実施された位置です。

しかし、それらのボーリングは、新しい地層の下にあるはずの古い時代の岩石に到達することができませんでした(上の図)。

したがって、深さは6000m以上ということになります。また、北アルプス(古い時代の岩石)は標高約3000mあり、越後山地(古い時代の岩石)は約2000mありますからますから、それらの標高を足すと8000m~9000m以上の深さがあることになります。ちょうど、ヒマラヤ山脈がすっぽり埋まってしまう、隠された溝があるのです。

糸魚川市フォッサマグナミュージアムホームページより

今日のブラタモリ 糸魚川日本列島どうできた?▽フォッサマグナの謎▽本州昔は真っ二っ?タモリ名調子溶岩解説・・こんな見出しで番組があるようです。きょうはフォッサマグナについて調べてみることにしました。

ナウマン博士のフォッサマグナ ― 大地の大きな溝

フォッサマグナ(Fossa Magna)はラテン語で、「大きな溝」という意味です。

上の図にように、古い時代の岩石(おもに中生代・古生代、「薄い茶色」)でできた 、ほぼ南北方向の溝の中に、新しい時代の岩石(新生代、「緑色」)がつまっています。

この溝は、上空から見下ろしてわかるような、地形的な溝ではなく、山々をつくっている地層や岩石を知ってはじめてわかる「地質学的な溝」です。この「地質学的な溝」を、ナウマン博士は「フォッサマグナ」と呼びました。

ナウマン博士は、フォッサマグナの西縁を糸魚川 -静岡構造線、東縁を直江津-平塚線と考えました。

このようにフォッサマグナは 三次元の地質構造(二次元の広がりを呼ぶ場合もある;フォッサマグナ地域など)をさすものです。したがって、糸魚川-静岡構造線は、その西縁の境界面(断層面)ですから、「フォッサマグナ 」と「糸魚川-静岡構造線」は同じ意味ではないことに注意してほしいと思います。

また、フォッサマグナのもう一つの地質学的な特徴は、フォッサマグナの真ん中に南北方向の火山列があることです。北から代表的な火山をあげると、新潟焼山・妙高山・黒姫山・飯綱山・八ヶ岳・富士山・箱根・天城山などです。

フォッサマグナの地下には、フォッサマグナの部分が落ち込んだ時にできた南北方向の断層があって、それを通ってマグマが上昇し、南北方向の火山列ができたと考えられています。

現在のフォッサマグナの範囲 溝の深さは、6000メートル以上

フォッサマグナ概念図2

フォッサマグナの範囲は植村(1988)による。

フォッサマグナ概念図3

ナウマン博士がフォッサマグナを命名(1886年)してから、120年以上もたちましたから、日本列島の地質調査も大きく進展しました。この結果、ナウマン博士が予想したようなフォッサマグナの東縁を示す明瞭な境界(直江津-平塚線)は見つかりませんでした。

そこで、明瞭な地質学的な溝をさがすとすれば、左の図のように、西縁は糸魚川-静岡構造線、東縁は新発田-小出構造線と柏崎-千葉構造線にはさまれた地域となります。

現在、この地域をフォッサマグナと呼ぶことが一般的なようです(しかし、このフォッサマグナを認めない立場もあります)。この範囲をフォッサマグナとすると、フォッサマグナの中に古い時代の岩石でできた関東山地が残って奇妙です。

しかし、関東山地を、フォッサマグナが落ち込んでできた時の落ち残りだと考えると、現在のフォッサマグナの範囲を受け入れることができそうです。

さて、フォッサマグナの溝の深さはどれくらいあるのでしょうか。左の図で、黄丸印は、深さ6000m級のボーリング調査が実施された位置です。

しかし、それらのボーリングは、新しい地層の下にあるはずの古い時代の岩石に到達することができませんでした(上の図)。

したがって、深さは6000m以上ということになります。また、北アルプス(古い時代の岩石)は標高約3000mあり、越後山地(古い時代の岩石)は約2000mありますからますから、それらの標高を足すと8000m~9000m以上の深さがあることになります。ちょうど、ヒマラヤ山脈がすっぽり埋まってしまう、隠された溝があるのです。

糸魚川市フォッサマグナミュージアムホームページより

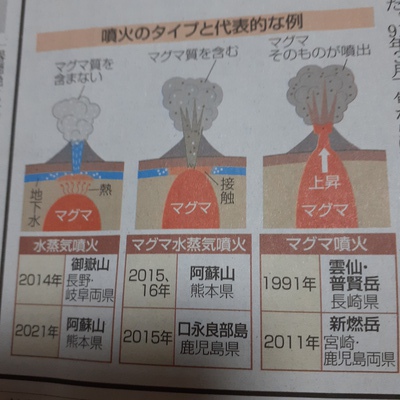

今日の西日本新聞社会面に火山噴火について「九州の火山正しく恐れて」という見出しで記事がありました。火山噴火について勉強になるので取り上げました。

10月の熊本県の阿蘇山・中岳(1506メートル)の噴火は、地下水が地底のマグマに温められて沸騰、爆発し、火山灰などを噴出させる「水蒸気噴火」だったと福岡管区気象台はみる。中岳では過去にも頻繁に観測された形態で、同規模の活動は今後も起こり得る、と気象台が考える根拠になっている。火山がひしめく日本列島、九州に暮らす上で覚えておきたい言葉だ。

火山活動はこうした水蒸気噴火に始まり、上昇したマグマが地下水と接触して激しく反応、マグマ質も噴出する「マグマ水蒸気噴火」、地表に現れたマグマ自体が噴き出す「マグマ噴火」、というプロセスをたどることが多い。マグマの上昇は活動の活発化を意味する。・・・・

つい先日阿蘇山が爆発しました。

人的被害はありませんでしたが以前の爆発では観光客に被害があったので予測できない阿蘇の噴火には気が気ではありません。

今日の西日本新聞に渡辺先生が丁度阿蘇山の話を記事にされていましたので紹介します。

【聞き書き】熊本大名誉教授 渡辺一徳さん

大鍋のような阿蘇カルデラ(25×18キロ)誕生に深く関わった9万年前のAso4噴火とはどのようなものだったか? 研究は道半ばで、答えはまだ得られてないのですが、中間報告をしておきましょう。

連載前半で登場した伊木常誠博士は明治時代、かつて阿蘇には「富士山級の火山」があり、カルデラはその巨大噴火の「火口跡」と考えました。

私が研究を始めた1960~70年代、そこに「大陥没」という新発想が加わるのですが、多くの研究者は伊木さんの考えに近いイメージを持ち、Aso4噴火口はカルデラ中央にあったと考えていました。

それを裏付ける研究も80年代に登場します。北海道南西部にある「濁川(にごりかわ)カルデラ」。駒ケ岳近くにある直径3キロの小カルデラで、1万2千年前に形成されたとみられます。

地熱開発に向けたボーリング調査で、地下構造が明らかになったのですが、それは上部に向かって先端が広がるトランペットのような形状で、液体を注ぐ用具に例え「漏斗(じょうご)型カルデラ」と呼ばれます。

ですから私たちはこの当時、カルデラ中央で巨大噴火があり、漏斗(すり鉢)状に大陥没した後、中岳などの中央火口丘が誕生、今のような地形になった、と考えていました。

ところが、阿蘇地域でもボーリングや重力を使った調査が進むと、これでは説明が付かない幾つかのデータが得られました。

カルデラ壁(外輪山)周縁内の複数地点で、火口跡と考えられる「目玉」のような地下構造が観測されたのです。そうです、連載冒頭で紹介したあの「湾」のような地点です。

そのため今では、Aso4噴火の火口跡は、カルデラ中央ではなく、周縁部にあり、同時多発的に噴火した公算が大きい、と考えられています。これは「バイアス型カルデラ」と呼ばれているものです。

ここからは私たちの想像でしかありません。

阿蘇カルデラの深層マグマは地下20~30キロにあり、複数の火道(マグマの通り道)を伝って上昇。大噴火後、地下には幾つもの「部屋」のような隙間が生じ大陥没。その後も年代ごとに、多様なマグマを噴出し、火山群を形成。草千里ケ浜直下6キロのマグマだまりだけが今は生き、中岳噴火は続いている-。

でも、これは「現時点での有力な仮説の一つ」でしかありません。誰もその現場を見た人はいないのですからね。

(聞き手 佐藤倫之)

人的被害はありませんでしたが以前の爆発では観光客に被害があったので予測できない阿蘇の噴火には気が気ではありません。

今日の西日本新聞に渡辺先生が丁度阿蘇山の話を記事にされていましたので紹介します。

【聞き書き】熊本大名誉教授 渡辺一徳さん

大鍋のような阿蘇カルデラ(25×18キロ)誕生に深く関わった9万年前のAso4噴火とはどのようなものだったか? 研究は道半ばで、答えはまだ得られてないのですが、中間報告をしておきましょう。

連載前半で登場した伊木常誠博士は明治時代、かつて阿蘇には「富士山級の火山」があり、カルデラはその巨大噴火の「火口跡」と考えました。

私が研究を始めた1960~70年代、そこに「大陥没」という新発想が加わるのですが、多くの研究者は伊木さんの考えに近いイメージを持ち、Aso4噴火口はカルデラ中央にあったと考えていました。

それを裏付ける研究も80年代に登場します。北海道南西部にある「濁川(にごりかわ)カルデラ」。駒ケ岳近くにある直径3キロの小カルデラで、1万2千年前に形成されたとみられます。

地熱開発に向けたボーリング調査で、地下構造が明らかになったのですが、それは上部に向かって先端が広がるトランペットのような形状で、液体を注ぐ用具に例え「漏斗(じょうご)型カルデラ」と呼ばれます。

ですから私たちはこの当時、カルデラ中央で巨大噴火があり、漏斗(すり鉢)状に大陥没した後、中岳などの中央火口丘が誕生、今のような地形になった、と考えていました。

ところが、阿蘇地域でもボーリングや重力を使った調査が進むと、これでは説明が付かない幾つかのデータが得られました。

カルデラ壁(外輪山)周縁内の複数地点で、火口跡と考えられる「目玉」のような地下構造が観測されたのです。そうです、連載冒頭で紹介したあの「湾」のような地点です。

そのため今では、Aso4噴火の火口跡は、カルデラ中央ではなく、周縁部にあり、同時多発的に噴火した公算が大きい、と考えられています。これは「バイアス型カルデラ」と呼ばれているものです。

ここからは私たちの想像でしかありません。

阿蘇カルデラの深層マグマは地下20~30キロにあり、複数の火道(マグマの通り道)を伝って上昇。大噴火後、地下には幾つもの「部屋」のような隙間が生じ大陥没。その後も年代ごとに、多様なマグマを噴出し、火山群を形成。草千里ケ浜直下6キロのマグマだまりだけが今は生き、中岳噴火は続いている-。

でも、これは「現時点での有力な仮説の一つ」でしかありません。誰もその現場を見た人はいないのですからね。

(聞き手 佐藤倫之)

戦後まもなく生まれた私たちには地学という学科があったことすら知らないで過ごした人は多かったでしょう。

たまたま熊本県の学習サークルの中に「くまもとの大地の成り立ち」という地学のサークルがあり5年ほど前から参加させてもらって2ヶ月に1回九州の各地を廻り地層や岩石などの解説を受けながら地学の勉強を始めました。

今回は渡辺一徳先生が地学という学問についてわかりやすく解説されていますので紹介します。

くまもとの大地の成り立ち・10月4日(日)緑川乙女河原の石の観察、斑糲岩の観察。

【聞き書き】熊本大名誉教授 渡辺一徳さん

最近の傾向と分かってはいても、その数字はやはり衝撃でした。文部科学省が2015年調査として発表した高校理科4教科の履修率。物理が16・2%、化学27・5%、生物20・9%、そして地学は0・8%。普通科に限っても地学の履修率は1・2%です。

なぜ地学はこんなに人気がないのでしょう?

かく言う私も、通った高校にそもそも地学の授業がなく、物理と化学で受験。大学に入って、初めてその面白さを知り、傾倒していったので、そう大きなことは言えませんが。

高校理科では戦前から、物理、化学、生物はありましたが、地学は戦後、新たに創設された教科です。

「地球科学(アース・サイエンス)」を略して「地学」。火山関係ばかりではなく、地震、化石、天文、気象などの分野を含め、地球に関わる多分野の基礎を学ぶ教科です。

高校地学の歩みをたどると、その位置付けは揺れ動いてきました。

私が球磨農業高(現南稜高=熊本県あさぎり町)に勤務した1960年代、地学は必修教科でした。私は毎年のように他校から勧誘を受けていましたが、それは地学に詳しい教員数が不足していたからです。

ところが、70年代からは選択履修制に。大学側が、受験科目を物理と化学に指定する傾向もあり、地学を選択する生徒は少なくなり、今に至っています。

ただ、雲仙・普賢岳災害(91年)、阪神大震災(95年)、東日本大震災(2011年)などを経て、地学に向けられるまなざしは、少しずつ変わってきたようにも感じます。プレート移動理論(プレートテクトニクス)など、火山や地震のメカニズムを理解することは「防災学習」の大前提ですからね。

教育現場では今、小学校の授業から大学入試まで、戦後最大の改革が進んでいます。それは人工知能(AI)が、人の能力や役割を上回る近未来を見据えたものです。知識や情報は今、パソコンやスマートフォンで容易に入手できる時代。むしろ、情報をどう読み解き、実生活にどう役立てるか。AIとは違った、論理的思考力などの「地頭(じあたま)」が求められています。

そうした時代の流れを考えても、身近な地形や地層から情報を読み解く地学は、もっと人気を集めていいはずなんですが。

もし、この連載を読んだ中高生たちが、地学に興味を持ち、教科書を開いてくれたら、こんなうれしいことはありません。

(聞き手 佐藤倫之)

たまたま熊本県の学習サークルの中に「くまもとの大地の成り立ち」という地学のサークルがあり5年ほど前から参加させてもらって2ヶ月に1回九州の各地を廻り地層や岩石などの解説を受けながら地学の勉強を始めました。

今回は渡辺一徳先生が地学という学問についてわかりやすく解説されていますので紹介します。

くまもとの大地の成り立ち・10月4日(日)緑川乙女河原の石の観察、斑糲岩の観察。

【聞き書き】熊本大名誉教授 渡辺一徳さん

最近の傾向と分かってはいても、その数字はやはり衝撃でした。文部科学省が2015年調査として発表した高校理科4教科の履修率。物理が16・2%、化学27・5%、生物20・9%、そして地学は0・8%。普通科に限っても地学の履修率は1・2%です。

なぜ地学はこんなに人気がないのでしょう?

かく言う私も、通った高校にそもそも地学の授業がなく、物理と化学で受験。大学に入って、初めてその面白さを知り、傾倒していったので、そう大きなことは言えませんが。

高校理科では戦前から、物理、化学、生物はありましたが、地学は戦後、新たに創設された教科です。

「地球科学(アース・サイエンス)」を略して「地学」。火山関係ばかりではなく、地震、化石、天文、気象などの分野を含め、地球に関わる多分野の基礎を学ぶ教科です。

高校地学の歩みをたどると、その位置付けは揺れ動いてきました。

私が球磨農業高(現南稜高=熊本県あさぎり町)に勤務した1960年代、地学は必修教科でした。私は毎年のように他校から勧誘を受けていましたが、それは地学に詳しい教員数が不足していたからです。

ところが、70年代からは選択履修制に。大学側が、受験科目を物理と化学に指定する傾向もあり、地学を選択する生徒は少なくなり、今に至っています。

ただ、雲仙・普賢岳災害(91年)、阪神大震災(95年)、東日本大震災(2011年)などを経て、地学に向けられるまなざしは、少しずつ変わってきたようにも感じます。プレート移動理論(プレートテクトニクス)など、火山や地震のメカニズムを理解することは「防災学習」の大前提ですからね。

教育現場では今、小学校の授業から大学入試まで、戦後最大の改革が進んでいます。それは人工知能(AI)が、人の能力や役割を上回る近未来を見据えたものです。知識や情報は今、パソコンやスマートフォンで容易に入手できる時代。むしろ、情報をどう読み解き、実生活にどう役立てるか。AIとは違った、論理的思考力などの「地頭(じあたま)」が求められています。

そうした時代の流れを考えても、身近な地形や地層から情報を読み解く地学は、もっと人気を集めていいはずなんですが。

もし、この連載を読んだ中高生たちが、地学に興味を持ち、教科書を開いてくれたら、こんなうれしいことはありません。

(聞き手 佐藤倫之)

私もこの番組のとりこになった一人ですが視聴者を渡辺先生が話される「地層観光」という新たな観光のあり方や楽しみ方を通してぐいぐい話の中に引き込んでしまう魅力はこの番組ならではの面白さがあります。

「ブラタモリ」の魅力 「阿蘇踏査の歩み」(79)

【聞き書き】熊本大名誉教授 渡辺一徳さん

タレントのタモリさんが各地を巡るNHKのテレビ番組「ブラタモリ」。興味深い地層や地形、岩石が登場し、私も毎週楽しみに見ています。

この番組はなぜ面白いのでしょう?

最大の魅力は、視聴者がタモリさんらと一緒に小旅行を楽しみながら、「それまで見えなかったものが見えてくる」ところにあるのではないでしょうか。

例えば、この連載でも度々登場した溶結凝灰岩。阿蘇の大火砕流を物語る火山岩として紹介しましたが、先日の番組では秋田県の男鹿半島を巡る旅に登場し、郷土料理「石焼鍋」に使われていました。

タイやホウボウなどの地魚を入れた木おけのみそ汁に、赤くなるまで熱した溶結凝灰岩をジュッと入れるのです。香ばしく、ふっくらしたタイの身を、同行するアナウンサーが感激した様子で食べていました。

普通はそこでシャンシャンなのですが、この番組が面白いのは、そこから溶結凝灰岩の謎に迫っていくところです。この溶結凝灰岩が7千万年前、日本列島がまだユーラシア大陸の一部だった頃に形成されたもので、2500万年前に大陸から渡ってきたのだと解説しました。

阿蘇地域では、古墳時代には石棺、江戸時代からは石垣や石畳、アーチ橋などに使われてきましたが、所変われば、活用法も変わるものです。

番組ではまず「タモテバコ」から「お題(?)」が登場します。小学校の授業で言えば「めあて」(学習テーマ)ですね。

専門家との問答を繰り返しながら、タモリさんがある瞬間、ピッ(!)とひらめき、謎が徐々に解き明かされていきます。

岩石や地層の意味が分かってくると、それまで目が向かなかったところにも目が向くようになります。そして、あらためて意識して見直すと、それまでとは違う風景や物語が立ち上がってくるのです。

日頃、気づかない視点を発見し、新しい「目」を見開かせてくれる瞬間、とでも言うのでしょうか。

出題される問題のどれぐらい分かるかって?

そりゃ、ほとんど分かりますよ。でもね、タモリさんのおとぼけあり、アナウンサーの驚きやずっこけも楽しみで、また翌週も見てしまうんですよ。

別にNHKを持ち上げるわけじゃありませんが、この番組は、「地層観光」という新たな観光のあり方や楽しみ方を示していて、興味深いのです。

(聞き手 佐藤倫之)

「ブラタモリ」の魅力 「阿蘇踏査の歩み」(79)

【聞き書き】熊本大名誉教授 渡辺一徳さん

タレントのタモリさんが各地を巡るNHKのテレビ番組「ブラタモリ」。興味深い地層や地形、岩石が登場し、私も毎週楽しみに見ています。

この番組はなぜ面白いのでしょう?

最大の魅力は、視聴者がタモリさんらと一緒に小旅行を楽しみながら、「それまで見えなかったものが見えてくる」ところにあるのではないでしょうか。

例えば、この連載でも度々登場した溶結凝灰岩。阿蘇の大火砕流を物語る火山岩として紹介しましたが、先日の番組では秋田県の男鹿半島を巡る旅に登場し、郷土料理「石焼鍋」に使われていました。

タイやホウボウなどの地魚を入れた木おけのみそ汁に、赤くなるまで熱した溶結凝灰岩をジュッと入れるのです。香ばしく、ふっくらしたタイの身を、同行するアナウンサーが感激した様子で食べていました。

普通はそこでシャンシャンなのですが、この番組が面白いのは、そこから溶結凝灰岩の謎に迫っていくところです。この溶結凝灰岩が7千万年前、日本列島がまだユーラシア大陸の一部だった頃に形成されたもので、2500万年前に大陸から渡ってきたのだと解説しました。

阿蘇地域では、古墳時代には石棺、江戸時代からは石垣や石畳、アーチ橋などに使われてきましたが、所変われば、活用法も変わるものです。

番組ではまず「タモテバコ」から「お題(?)」が登場します。小学校の授業で言えば「めあて」(学習テーマ)ですね。

専門家との問答を繰り返しながら、タモリさんがある瞬間、ピッ(!)とひらめき、謎が徐々に解き明かされていきます。

岩石や地層の意味が分かってくると、それまで目が向かなかったところにも目が向くようになります。そして、あらためて意識して見直すと、それまでとは違う風景や物語が立ち上がってくるのです。

日頃、気づかない視点を発見し、新しい「目」を見開かせてくれる瞬間、とでも言うのでしょうか。

出題される問題のどれぐらい分かるかって?

そりゃ、ほとんど分かりますよ。でもね、タモリさんのおとぼけあり、アナウンサーの驚きやずっこけも楽しみで、また翌週も見てしまうんですよ。

別にNHKを持ち上げるわけじゃありませんが、この番組は、「地層観光」という新たな観光のあり方や楽しみ方を示していて、興味深いのです。

(聞き手 佐藤倫之)

地学の勉強を始めてやっと面白さが理解できつつある段階まで来たように思います。

気が向いたときにパソコンから拾い出したものを少し整理するためにブログの中から取り出していこうと思っています。

今回は今年の5月9日に抜き出したものを利用します。

詳しくは築地書館から出版されている日曜の地学26熊本の自然をたずねて熊本県高等学校教育研究会地学部会=編・1800+税をご覧ください。

※この画像からの転移は出来ません

●結晶質石灰岩

場所:八代市大島

八代市内から西のほうを眺めると,海際に小高い丘が見える。その名前のとおり,ここはかつて島であったものが干拓でつながったのである。

竜峰山帯北帯の中にある結晶質石灰岩。

ここの結晶質石灰岩は,変成作用が進んでいるために比較的粒の大きな方解石からなり,標本として最適。

竜峰山帯はここから八代海に入り,八代海の島や天草に続いている。ちなみに,ここの結晶質石灰岩は,かつてセメントの原料として盛んに採掘されていた。

●三角州

球磨川河口の三角州

場所:八代市川田町東(竜峰山)

竜峰山山頂から眺めた球磨川河口の三角州。

この三角州は球磨川が多量の泥を八代海に運び、そこで堆積してできた。

対岸の島は天草上島である。

●宮の原トーナル岩

場所:八代市川田町東(竜峰山)

竜峰山帯に貫入している肥後深成岩。

貫入岩の種類は,宮の原トーナル岩といわれる花崗岩の一種。

国道3号線から竜峰山への登山道を進むと駐車場に着く。ここから登山道を1時間ほど登ると,それまで出ていた石灰岩・砂岩・泥岩層に代わって,白い砂が出てくる。これは,トーナル岩が風化したもので「真砂(マサ)」と呼ばれるもの。

●ポットホール

流紋岩

場所:八代市東町河床(水無川)

ここの河床は白亜紀前期の日奈久層に貫入したリソイダイト。

天草 大矢野島江樋戸の木目石によく似ている。

水無川の河床には大小さまざまなポットホールを見ることができる。

ポットホールが形成される共通点として、河床が均質な岩盤で、川の流れが比較的速いことがあげられる。また、穴の中には丸い石が入っていることが多く、この石が流水で回転することによって岩盤を削り、穴を形成したと考えられる。

参考:人吉のカマノクド

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●リソイダイト貫入岩

場所: 大矢野島 江樋戸の澤村製砥所の砕石場

ここでは,リソイダイトの丘から砥石や装飾用の木目石を切り出しています。

このリソイダイトは,流紋岩が貫入したときに,その熱水作用によって絹雲母・電気石・石英のなどが生成してできたものです。この木目の模様を見て化石ですかと聞かれることが多いのですが,これは岩石中の鉄分が酸化したために現れたもので,この模様を生かして建築石材として利用されています。また,石英分の多い部分は良質な砥石として利用されています。

参考[天草陶石][富岡半島のリソイダイト貫入岩]

木目石

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●鏡肌

泥岩および断層構造

場所:八代市東町(採石場)

この採石場では

断層をいくつもみつけることができる。

断層の両側の岩盤に鏡肌を見つけることができる。

鏡肌は、断層運動による激しい岩盤の動きによって岩石がこすりあい、岩石の中の粒子が破壊されたために生じたもので、鏡の面のようにすべすべしている。

この面を指でそっとなでてみたとき、よりザラザラする方向が、その鏡肌のついた岩盤の動いた方向といわれている。

この露頭ではしばしば炭質物が含まれているそうなので、

ライターで燃やして確かめているところ

●水島

場所: 八代市 水島

ここでは,竜峰山帯南帯にあたる石灰岩と砂質頁岩を見ることができる。

球磨川の河口にある植柳漁港近くに,日本書紀にも出てくる八代市指定の名勝「水島」がある。

日本書紀に書かれ、万葉集にも水島を詠んだ歌があるし、枕草子にも「島は水島」とあり、古来、有名な島である。島には多くの碑文がある。

しかし、島の周囲を見てみたが、特に湧水を確認することはできなかった。この周囲は干拓も進み、状況が昔と変わったのかも知れない。

壬申に,海路より葦北の小嶋に泊まりて,進食す。

山部阿弭古が祖小左を召して,冷き水を進らしむ。

是の時に適りて,嶋の中に水無。所為知らす。

即ち仰ぎて天神地祇に祈みもうす。

忽に寒泉崖の傍より湧き出づ。乃ち酌みて献る。

故,其の嶋を号けて水嶋と曰ふ。

其の泉は猶今に水嶋の崖に在れり。

日本書紀 巻第七

景行天皇十八年夏四月

この島では竜峰山帯南帯にあたる石灰岩と砂質頁岩を見ることができる。

石灰岩の中にはウミユリの化石を見つけることができる。

水島の周囲に地層が出ているがこれらは比較的変成度が低く,石灰岩の中にウミユリの化石を多数見つけることができる。この化石から竜峰山帯の石灰岩の時代は二畳紀中期とわかった。

ウミユリ

海ユリと聞くと,なんとなく海に生えている植物のイメージが湧くが,その実体はちょうど長い茎の上にヒトデがのったような動物である。分類上では,棘皮動物門に属するものでウニ・ヒトデの仲間ということになる。

多くは根で海底にくっ着いて生活しており,根から伸びた茎の先に臓器が納まり,そこから5本またはそれ以上の腕が出ている。体は石灰質の小板でおおわれている。

オルドビス紀に出現して古生代に栄え,とくに石炭紀前期には約3,000種が知られている。

日本では石炭紀~二畳紀の石灰岩中に,多量の茎の化石が集まってウミユリ石灰岩を作っていることがある。

平凡社『地学事典』より

川口層の貝化石

貝化石

場所:八代郡坂本村川口

国道219号線の坂本村原女木から橋を渡って深水に向かう途中の深水川に化石の産地がある。

川口層の黒色頁岩の中に二枚貝・巻貝の化石。

この貝化石は密集した形で出てきており,さらに二枚貝はどれも殻が合わさっていない。

この化石はその場所で死んでできたものではなく,死んだ後に別の場所から運ばれてきて集まったものと考えられる。このような化石を『異地性化石』という。

●魚卵状(じ状)石灰岩

場所:八代郡坂本村油谷

国道219号線から坂本橋を渡り,西日本製紙工場跡へ向かう途中に,この工場への引込み線のトンネルがあるが,このトンネルの入口付近の灰色の石灰岩が出ている。

坂本層の魚卵状の構造をした石灰岩。

風化した石灰岩の表面を見ると,直径数㎜の丸いツブツブがある。

これは生物の遺骸や石英・長石などの小さな破片が核となって,石灰分がそれを同心円状に包んだものである。

参考:魚卵状(じ状)石灰岩

多くの石灰岩は生物の遺骸が集まって出来たものである(生物岩)。

しかし,それ以外にも海水中のCaCO3 成分がそのまま化学的に沈殿してできたものもある(化学岩)。この化学岩の中に魚の卵のような丸い粒で構成されているものがあり,魚卵状石灰岩(オーライト)と呼ばれている。このツブツブは,現在でも、フロリダやバハマの潮流の流路や潟のような浅海で現在形成されている。

海水が温められて蒸発が進むと,CaCO3が濃縮してついには析出する。海水が波や流れでかきまぜられるところでは,CaCO3 の小さな粒は沈殿の核となり,次第に同心円状の層でおおわれていく。また,海底で常に転がっているので形は丸くなる。直接CaCO3が核となる以外にも,生物の破片が核となる場合も多くある。

●褶曲

褶曲構造

場所:八代郡 坂本村 藤本

ここではジュラ紀の地層である坂本層の褶曲構造を見ることができる。100mくらいの短い区間に背斜構造と向斜構造が出ている。

背斜構造

向斜構造

●鳩山

場所:八代市 日奈久町 鳩山

鳩山の海岸は日奈久層の好露頭に恵まれているので、地層観察に良い場所である。

ここの地質構造は、古い地層が上、新しい地層が下になって逆転していると考えられている。

なぜだろう?

化石 荷重痕 互層 流痕 断層① 断層②

様々な化石

場所:八代市日奈久町鳩山

生痕 巣穴の化石

生痕 巣穴の化石

植物の破片 おそらくシダ植物と思われる。

荷重痕

場所:八代市日奈久町鳩山

海岸の転石

堆積した粘土の層がまだ凝固していない状態の時、その上に砂などが堆積して、その重みで一部に荷重がかかると、荷重のかかった所が下の地層にのめりこむようになる。その結果できた突起部を荷重痕という。(八代地方の土地教材の手引きより)

写真は荷重痕の上部(下にのめりこんでいた部分)の砂岩である。

荷重痕が上に凸になっている。→地層が逆転している。

互層

場所:八代市 日奈久町 鳩山

砂岩と泥岩が交互に重なっている互層。

このような互層はタービダイトと考えられている。

互層は、ときおり地震などにより海底地滑りで流れ下った砂質の堆積物が積もり、静かなときには、ゆっくりと泥質の泥質の堆積物が積もって形成されたと考えられる。

この互層の中の、なるべく厚い砂岩の地層を観察してみよう。

下のどのような観察結果になるでしょうか?

1.砂の粒は下の方が大きく、上になるほど小さい。(グレーディングしている)

2.砂の粒は下の方が小さく、上になるほど大きい。(逆グレーディングしている)

さて、結果はどっち?

グレーディングしている地層(級化層理)

1枚の地層の中で、粒径は下の方が大きく、上になるほど小さい。

普通に堆積した場合、このようにグレーディングする。

水を入れたビーカーに土を入れて混ぜ、放置するとこのようになる。

逆グレーディングしている地層

1枚の地層の中で粒径は地層の下の方が小さく、上になるほど大きい。

土石流のような場合は逆グレーディングして堆積する。

大矢野町の大矢野層

普通に堆積した地層が地殻変動でひっくり返って上下が逆転した場合。

八代市日奈久町鳩山の日奈久層

グレーディングしていない地層

1枚の地層の上下に、粒径の差はない。

火砕流のような場合は、グレーディングしない。

大矢野町の大矢野層

大矢野層

場所: 大矢野島 弁当のヒライ前道路対面

ここでは,火砕流堆積物・土石流堆積物・砂・降下火山灰と,さまざまな堆積物を見ることができます。全体の厚さは20m以上でありそれらの堆積している順序から,堆積作用の歴史を読み取ることができます。また,断層が2本これらを切っていることから,地殻変動の存在も見ることができます。

土石流堆積物は

「逆グレーディングや、下の地層を削り取って堆積物中に含んでいる。礫(れき)の形がやや角張っている。層の中ではれきの大きさが不揃い。」

などの特徴がある。ここの露頭では、逆グレーディングがよく観察される。

土石流堆積物 一つのサイクルでは下が細粒で上になるほど粒径が大きくなり逆グレーディングをしているのが観察される。

砕流堆積物は

「吹き抜けパイプがある。軽石を含む場合があるが、ブロックアンドアッシュフロウ(岩塊流)等の場合は含まない。グレーディングはしない。基質の部分が火山灰で大変細流。土石流の場合は砂が入っていたり、泥が挟まっていることがあるが、火砕流ではそのようなことはない。」などの特徴がある。

火山灰の中に大小の岩塊が混在してグレーディングしていない。

流痕

場所:八代市日奈久町鳩山

地層の表面に細いスジのような模様が見える。

これが流痕である。

流痕とは、海底の泥上を物が流れてへこみ、その上に砂が堆積してできたものである。

この流痕をグループカストという。

流痕は普通、へこんだところにできるはずなのに、ここは盛り上がっている。

↓

下の方が新しく、上の方が新しいのではないか?

↓

地層が逆転している。

砂を運搬した水流により、水底の泥がえぐりとられてできたくぼみを、砂が埋めたものである。

この流痕をフルートカストという。

この流痕も上に凸である。

↓

地層が逆転している。

断層①

場所:八代市日奈久町鳩山

さて、この断層は?

1.正断層

2.逆断層 正解は(下を見てください)

(答え)正断層です。

断層②

場所:八代市 日奈久町 鳩山

さて、この断層は?

1.正断層

2.逆断層 正解は(下を見てください)

写真の断層は

向かって右側が断層面の上(上盤)になり、そちらが下がっているので

正断層が正解!!

●川口層のスランプ褶曲

場所:八代市 二見州口

国道3号線の脇に見事な褶曲構造を見ることができる。

下のスケッチの上半部の写真。

この地層は中生代白亜紀の川口層。

地層が布団をたたんだように大きく曲がっている。

これは「スランプ褶曲」と言われている。

スランプ褶曲は堆積した地層がまだ固まらないときに、海底地滑りのようなことが起きて地層が斜面を滑り、変形したと考えられている。

参考:タービダイト

タービダイトとは、地震などをきっかけとして、大陸棚斜面のような海底の斜面を、海底地滑りのようにしてできた陸源堆積物のことである。

●八代・球磨山地の地質略図

●八代・球磨山地の地質帯の区分図

気が向いたときにパソコンから拾い出したものを少し整理するためにブログの中から取り出していこうと思っています。

今回は今年の5月9日に抜き出したものを利用します。

詳しくは築地書館から出版されている日曜の地学26熊本の自然をたずねて熊本県高等学校教育研究会地学部会=編・1800+税をご覧ください。

※この画像からの転移は出来ません

●結晶質石灰岩

場所:八代市大島

八代市内から西のほうを眺めると,海際に小高い丘が見える。その名前のとおり,ここはかつて島であったものが干拓でつながったのである。

竜峰山帯北帯の中にある結晶質石灰岩。

ここの結晶質石灰岩は,変成作用が進んでいるために比較的粒の大きな方解石からなり,標本として最適。

竜峰山帯はここから八代海に入り,八代海の島や天草に続いている。ちなみに,ここの結晶質石灰岩は,かつてセメントの原料として盛んに採掘されていた。

●三角州

球磨川河口の三角州

場所:八代市川田町東(竜峰山)

竜峰山山頂から眺めた球磨川河口の三角州。

この三角州は球磨川が多量の泥を八代海に運び、そこで堆積してできた。

対岸の島は天草上島である。

●宮の原トーナル岩

場所:八代市川田町東(竜峰山)

竜峰山帯に貫入している肥後深成岩。

貫入岩の種類は,宮の原トーナル岩といわれる花崗岩の一種。

国道3号線から竜峰山への登山道を進むと駐車場に着く。ここから登山道を1時間ほど登ると,それまで出ていた石灰岩・砂岩・泥岩層に代わって,白い砂が出てくる。これは,トーナル岩が風化したもので「真砂(マサ)」と呼ばれるもの。

●ポットホール

流紋岩

場所:八代市東町河床(水無川)

ここの河床は白亜紀前期の日奈久層に貫入したリソイダイト。

天草 大矢野島江樋戸の木目石によく似ている。

水無川の河床には大小さまざまなポットホールを見ることができる。

ポットホールが形成される共通点として、河床が均質な岩盤で、川の流れが比較的速いことがあげられる。また、穴の中には丸い石が入っていることが多く、この石が流水で回転することによって岩盤を削り、穴を形成したと考えられる。

参考:人吉のカマノクド

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●リソイダイト貫入岩

場所: 大矢野島 江樋戸の澤村製砥所の砕石場

ここでは,リソイダイトの丘から砥石や装飾用の木目石を切り出しています。

このリソイダイトは,流紋岩が貫入したときに,その熱水作用によって絹雲母・電気石・石英のなどが生成してできたものです。この木目の模様を見て化石ですかと聞かれることが多いのですが,これは岩石中の鉄分が酸化したために現れたもので,この模様を生かして建築石材として利用されています。また,石英分の多い部分は良質な砥石として利用されています。

参考[天草陶石][富岡半島のリソイダイト貫入岩]

木目石

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●鏡肌

泥岩および断層構造

場所:八代市東町(採石場)

この採石場では

断層をいくつもみつけることができる。

断層の両側の岩盤に鏡肌を見つけることができる。

鏡肌は、断層運動による激しい岩盤の動きによって岩石がこすりあい、岩石の中の粒子が破壊されたために生じたもので、鏡の面のようにすべすべしている。

この面を指でそっとなでてみたとき、よりザラザラする方向が、その鏡肌のついた岩盤の動いた方向といわれている。

この露頭ではしばしば炭質物が含まれているそうなので、

ライターで燃やして確かめているところ

●水島

場所: 八代市 水島

ここでは,竜峰山帯南帯にあたる石灰岩と砂質頁岩を見ることができる。

球磨川の河口にある植柳漁港近くに,日本書紀にも出てくる八代市指定の名勝「水島」がある。

日本書紀に書かれ、万葉集にも水島を詠んだ歌があるし、枕草子にも「島は水島」とあり、古来、有名な島である。島には多くの碑文がある。

しかし、島の周囲を見てみたが、特に湧水を確認することはできなかった。この周囲は干拓も進み、状況が昔と変わったのかも知れない。

壬申に,海路より葦北の小嶋に泊まりて,進食す。

山部阿弭古が祖小左を召して,冷き水を進らしむ。

是の時に適りて,嶋の中に水無。所為知らす。

即ち仰ぎて天神地祇に祈みもうす。

忽に寒泉崖の傍より湧き出づ。乃ち酌みて献る。

故,其の嶋を号けて水嶋と曰ふ。

其の泉は猶今に水嶋の崖に在れり。

日本書紀 巻第七

景行天皇十八年夏四月

この島では竜峰山帯南帯にあたる石灰岩と砂質頁岩を見ることができる。

石灰岩の中にはウミユリの化石を見つけることができる。

水島の周囲に地層が出ているがこれらは比較的変成度が低く,石灰岩の中にウミユリの化石を多数見つけることができる。この化石から竜峰山帯の石灰岩の時代は二畳紀中期とわかった。

ウミユリ

海ユリと聞くと,なんとなく海に生えている植物のイメージが湧くが,その実体はちょうど長い茎の上にヒトデがのったような動物である。分類上では,棘皮動物門に属するものでウニ・ヒトデの仲間ということになる。

多くは根で海底にくっ着いて生活しており,根から伸びた茎の先に臓器が納まり,そこから5本またはそれ以上の腕が出ている。体は石灰質の小板でおおわれている。

オルドビス紀に出現して古生代に栄え,とくに石炭紀前期には約3,000種が知られている。

日本では石炭紀~二畳紀の石灰岩中に,多量の茎の化石が集まってウミユリ石灰岩を作っていることがある。

平凡社『地学事典』より

川口層の貝化石

貝化石

場所:八代郡坂本村川口

国道219号線の坂本村原女木から橋を渡って深水に向かう途中の深水川に化石の産地がある。

川口層の黒色頁岩の中に二枚貝・巻貝の化石。

この貝化石は密集した形で出てきており,さらに二枚貝はどれも殻が合わさっていない。

この化石はその場所で死んでできたものではなく,死んだ後に別の場所から運ばれてきて集まったものと考えられる。このような化石を『異地性化石』という。

●魚卵状(じ状)石灰岩

場所:八代郡坂本村油谷

国道219号線から坂本橋を渡り,西日本製紙工場跡へ向かう途中に,この工場への引込み線のトンネルがあるが,このトンネルの入口付近の灰色の石灰岩が出ている。

坂本層の魚卵状の構造をした石灰岩。

風化した石灰岩の表面を見ると,直径数㎜の丸いツブツブがある。

これは生物の遺骸や石英・長石などの小さな破片が核となって,石灰分がそれを同心円状に包んだものである。

参考:魚卵状(じ状)石灰岩

多くの石灰岩は生物の遺骸が集まって出来たものである(生物岩)。

しかし,それ以外にも海水中のCaCO3 成分がそのまま化学的に沈殿してできたものもある(化学岩)。この化学岩の中に魚の卵のような丸い粒で構成されているものがあり,魚卵状石灰岩(オーライト)と呼ばれている。このツブツブは,現在でも、フロリダやバハマの潮流の流路や潟のような浅海で現在形成されている。

海水が温められて蒸発が進むと,CaCO3が濃縮してついには析出する。海水が波や流れでかきまぜられるところでは,CaCO3 の小さな粒は沈殿の核となり,次第に同心円状の層でおおわれていく。また,海底で常に転がっているので形は丸くなる。直接CaCO3が核となる以外にも,生物の破片が核となる場合も多くある。

●褶曲

褶曲構造

場所:八代郡 坂本村 藤本

ここではジュラ紀の地層である坂本層の褶曲構造を見ることができる。100mくらいの短い区間に背斜構造と向斜構造が出ている。

背斜構造

向斜構造

●鳩山

場所:八代市 日奈久町 鳩山

鳩山の海岸は日奈久層の好露頭に恵まれているので、地層観察に良い場所である。

ここの地質構造は、古い地層が上、新しい地層が下になって逆転していると考えられている。

なぜだろう?

化石 荷重痕 互層 流痕 断層① 断層②

様々な化石

場所:八代市日奈久町鳩山

生痕 巣穴の化石

生痕 巣穴の化石

植物の破片 おそらくシダ植物と思われる。

荷重痕

場所:八代市日奈久町鳩山

海岸の転石

堆積した粘土の層がまだ凝固していない状態の時、その上に砂などが堆積して、その重みで一部に荷重がかかると、荷重のかかった所が下の地層にのめりこむようになる。その結果できた突起部を荷重痕という。(八代地方の土地教材の手引きより)

写真は荷重痕の上部(下にのめりこんでいた部分)の砂岩である。

荷重痕が上に凸になっている。→地層が逆転している。

互層

場所:八代市 日奈久町 鳩山

砂岩と泥岩が交互に重なっている互層。

このような互層はタービダイトと考えられている。

互層は、ときおり地震などにより海底地滑りで流れ下った砂質の堆積物が積もり、静かなときには、ゆっくりと泥質の泥質の堆積物が積もって形成されたと考えられる。

この互層の中の、なるべく厚い砂岩の地層を観察してみよう。

下のどのような観察結果になるでしょうか?

1.砂の粒は下の方が大きく、上になるほど小さい。(グレーディングしている)

2.砂の粒は下の方が小さく、上になるほど大きい。(逆グレーディングしている)

さて、結果はどっち?

グレーディングしている地層(級化層理)

1枚の地層の中で、粒径は下の方が大きく、上になるほど小さい。

普通に堆積した場合、このようにグレーディングする。

水を入れたビーカーに土を入れて混ぜ、放置するとこのようになる。

逆グレーディングしている地層

1枚の地層の中で粒径は地層の下の方が小さく、上になるほど大きい。

土石流のような場合は逆グレーディングして堆積する。

大矢野町の大矢野層

普通に堆積した地層が地殻変動でひっくり返って上下が逆転した場合。

八代市日奈久町鳩山の日奈久層

グレーディングしていない地層

1枚の地層の上下に、粒径の差はない。

火砕流のような場合は、グレーディングしない。

大矢野町の大矢野層

大矢野層

場所: 大矢野島 弁当のヒライ前道路対面

ここでは,火砕流堆積物・土石流堆積物・砂・降下火山灰と,さまざまな堆積物を見ることができます。全体の厚さは20m以上でありそれらの堆積している順序から,堆積作用の歴史を読み取ることができます。また,断層が2本これらを切っていることから,地殻変動の存在も見ることができます。

土石流堆積物は

「逆グレーディングや、下の地層を削り取って堆積物中に含んでいる。礫(れき)の形がやや角張っている。層の中ではれきの大きさが不揃い。」

などの特徴がある。ここの露頭では、逆グレーディングがよく観察される。

土石流堆積物 一つのサイクルでは下が細粒で上になるほど粒径が大きくなり逆グレーディングをしているのが観察される。

砕流堆積物は

「吹き抜けパイプがある。軽石を含む場合があるが、ブロックアンドアッシュフロウ(岩塊流)等の場合は含まない。グレーディングはしない。基質の部分が火山灰で大変細流。土石流の場合は砂が入っていたり、泥が挟まっていることがあるが、火砕流ではそのようなことはない。」などの特徴がある。

火山灰の中に大小の岩塊が混在してグレーディングしていない。

流痕

場所:八代市日奈久町鳩山

地層の表面に細いスジのような模様が見える。

これが流痕である。

流痕とは、海底の泥上を物が流れてへこみ、その上に砂が堆積してできたものである。

この流痕をグループカストという。

流痕は普通、へこんだところにできるはずなのに、ここは盛り上がっている。

↓

下の方が新しく、上の方が新しいのではないか?

↓

地層が逆転している。

砂を運搬した水流により、水底の泥がえぐりとられてできたくぼみを、砂が埋めたものである。

この流痕をフルートカストという。

この流痕も上に凸である。

↓

地層が逆転している。

断層①

場所:八代市日奈久町鳩山

さて、この断層は?

1.正断層

2.逆断層 正解は(下を見てください)

(答え)正断層です。

断層②

場所:八代市 日奈久町 鳩山

さて、この断層は?

1.正断層

2.逆断層 正解は(下を見てください)

写真の断層は

向かって右側が断層面の上(上盤)になり、そちらが下がっているので

正断層が正解!!

●川口層のスランプ褶曲

場所:八代市 二見州口

国道3号線の脇に見事な褶曲構造を見ることができる。

下のスケッチの上半部の写真。

この地層は中生代白亜紀の川口層。

地層が布団をたたんだように大きく曲がっている。

これは「スランプ褶曲」と言われている。

スランプ褶曲は堆積した地層がまだ固まらないときに、海底地滑りのようなことが起きて地層が斜面を滑り、変形したと考えられている。

参考:タービダイト

タービダイトとは、地震などをきっかけとして、大陸棚斜面のような海底の斜面を、海底地滑りのようにしてできた陸源堆積物のことである。

●八代・球磨山地の地質略図

●八代・球磨山地の地質帯の区分図

だいぶ涼しくなってきましたので朝の散歩は緑の回廊を歩くことにしました。

8時過ぎて歩いたものですから日差しが強すぎて少し歩くと汗が出てきます。

せかっく緑の回廊に来たのだから回廊に使われている歩道の標識や椅子やテーブルの石材について調べてみることにしました。

写真上4つは玄武岩、下3つは花崗岩ではないでしょうか?

10月3日、くまもとの大地の成り立ちの例会で緑川流域の津志田河川自然公園の河川敷で河原の石の観察会を行ったばかりなので石に対する興味が冷めないうちに勉強を続けようと頑張ることにしました。

8時過ぎて歩いたものですから日差しが強すぎて少し歩くと汗が出てきます。

せかっく緑の回廊に来たのだから回廊に使われている歩道の標識や椅子やテーブルの石材について調べてみることにしました。

写真上4つは玄武岩、下3つは花崗岩ではないでしょうか?

10月3日、くまもとの大地の成り立ちの例会で緑川流域の津志田河川自然公園の河川敷で河原の石の観察会を行ったばかりなので石に対する興味が冷めないうちに勉強を続けようと頑張ることにしました。

今日は久しぶりに「くまもとの大地の成り立ち」の観察会が甲佐町の津志田河川自然公園そば緑川河川敷にて斑レイ岩の観察を目的に川路先生の説明を交えながら20名以上の参加者で行いました。

地球内部で岩石が溶けて液体状になったものをマグマといいます。

マグマが冷えて固まってできた岩石を火成岩といい、火成岩はさらに【火山岩】と【深成岩】に分けられます。

火山岩はマグマが地表および地表付近で急激に冷やされてできた岩石です。

火山岩の種類には流紋岩、安山岩、玄武岩があります。

深成岩は火成岩のうちマグマが地下深くでゆっくりと冷やされてできた岩石です。

深成岩には花こう岩、せん緑岩、斑レイ岩という種類があります。

今日の観察会での【斑レイ岩】は花こう岩やせん緑岩などと同じ岩石類で深成岩に属するものです。

火山岩は石基と斑晶からなる斑状組織でできており、深成岩は大きな鉱物の結晶からなる等粒状組織でできています。

斑状組織は、石基と斑晶からなることが特徴です。

石基 とは、マグマが急激に冷やされて、結晶になれなかった部分です。

斑晶 とは、マグマが地中でゆっくり冷えてできた、大きな鉱物の結晶の部分です。

深成岩 のつくりは 等粒状組織でできています。

等粒状組織は、石基がなく、同じような大きさの鉱物の結晶が組み合わさっていることが特徴です。

深成岩は、地下深くでマグマがゆっくりと冷え固まってできます。

そのため、それぞれの結晶がじゅうぶんに大きくなり、斑状組織における石基のようなつくりはみられないのです。

トライイットホームページより

はんれい岩(はんれいがん) gabbro

はんれい岩は,玄武岩と同じく,ケイ 酸分 (SiO2)が少ない(50%程 度)マグマからできる。玄武岩はそれが地表付近 で急に冷えて固まってできるのに対し,はんれい岩はそれが地下深部でゆっくり冷えて固まってでき,玄武岩よりきめが粗い(平均して1mmより粗 い)。

はんれい岩は白い斜長石,黒~暗褐~緑黒の輝石類(普通輝石,頑火輝石)や普通角閃石,褐緑色~褐黄色のかんらん石などがモザイク状に集合している(等粒状組織)。花こう岩や閃緑岩よりも 黒っぽく見える。

石材名で,閃緑岩とともに「黒御影」と呼ばれ,堅いので,比較的小さい石造物に用いられている。

倉敷市自然史博物館資料参考

地球内部で岩石が溶けて液体状になったものをマグマといいます。

マグマが冷えて固まってできた岩石を火成岩といい、火成岩はさらに【火山岩】と【深成岩】に分けられます。

火山岩はマグマが地表および地表付近で急激に冷やされてできた岩石です。

火山岩の種類には流紋岩、安山岩、玄武岩があります。

深成岩は火成岩のうちマグマが地下深くでゆっくりと冷やされてできた岩石です。

深成岩には花こう岩、せん緑岩、斑レイ岩という種類があります。

今日の観察会での【斑レイ岩】は花こう岩やせん緑岩などと同じ岩石類で深成岩に属するものです。

火山岩は石基と斑晶からなる斑状組織でできており、深成岩は大きな鉱物の結晶からなる等粒状組織でできています。

斑状組織は、石基と斑晶からなることが特徴です。

石基 とは、マグマが急激に冷やされて、結晶になれなかった部分です。

斑晶 とは、マグマが地中でゆっくり冷えてできた、大きな鉱物の結晶の部分です。

深成岩 のつくりは 等粒状組織でできています。

等粒状組織は、石基がなく、同じような大きさの鉱物の結晶が組み合わさっていることが特徴です。

深成岩は、地下深くでマグマがゆっくりと冷え固まってできます。

そのため、それぞれの結晶がじゅうぶんに大きくなり、斑状組織における石基のようなつくりはみられないのです。

トライイットホームページより

はんれい岩(はんれいがん) gabbro

はんれい岩は,玄武岩と同じく,ケイ 酸分 (SiO2)が少ない(50%程 度)マグマからできる。玄武岩はそれが地表付近 で急に冷えて固まってできるのに対し,はんれい岩はそれが地下深部でゆっくり冷えて固まってでき,玄武岩よりきめが粗い(平均して1mmより粗 い)。

はんれい岩は白い斜長石,黒~暗褐~緑黒の輝石類(普通輝石,頑火輝石)や普通角閃石,褐緑色~褐黄色のかんらん石などがモザイク状に集合している(等粒状組織)。花こう岩や閃緑岩よりも 黒っぽく見える。

石材名で,閃緑岩とともに「黒御影」と呼ばれ,堅いので,比較的小さい石造物に用いられている。

倉敷市自然史博物館資料参考

オリンピックやパラリンピックの関係で取り扱いを中止されていた「ぶらタモリ」が久しぶりに放映されました。コロナの関係で新しく撮影を控えているので以前収録した番組を再放送したものでした。

取り上げられた場所は「諏訪」でした。

内容は「片岩」を求めて海辺に暮らす縄文時代の人たちが諏訪を目指して集まる謎を番組を通じて解き明かそうとする内容のように思われました。

NHKでは次のように番組を解説しています。

「諏訪〜なぜ人々は諏訪を目指すのか?〜」

人気の観光地・諏訪は縄文時代もっとも人が集まる場所だった?今も昔も人が諏訪を目指す理由をタモリさんがブラブラ歩いて解き明かす!▽御柱祭の木落し坂は断層で出来た?

「ブラタモリ#182」で訪れたのは長野県・諏訪市とその周辺。旅のお題「なぜ人々は諏訪を目指すのか?」を探る▽諏訪大社で御柱の謎に迫る▽神秘現象「御神渡り」でも有名な諏訪湖はどう出来た?▽縄文人がこぞって求めた「星糞」とは?▽日本最古?縄文の採掘跡にタモリさんも興奮!▽片岩が縄文人の暮らしにもたらした変化とは!?▽糸魚川―静岡構造線と中央構造線が交差する諏訪の魅力▽諏訪湖から富士山が見えるのはなぜ?

※片岩

結晶片岩(けっしょうへんがん、英: crystalline schist)は、変成岩の一種。片岩(へんがん、schist、シスト)ともいう。広域変成作用により地下深部で剪断応力を受けて再結晶したため、雲母のような板状の鉱物や角閃石のような柱状の鉱物が方向性をもって配列し、岩石は片理(へんり、schistosity)と呼ばれる、面状構造を持つ。岩石は片理に沿って板状に割れやすい。

鉱物の粒度が大きくなり縞状の構造が顕著になったものを片麻岩という。

頁岩との違いは?

頁岩は堆積岩の一種

シルト(砂と粘土の中間の大きさをもつ砕屑物)や粘土の堆積岩で板状に薄くはがれる性質のもの 泥板岩 シェール

取り上げられた場所は「諏訪」でした。

内容は「片岩」を求めて海辺に暮らす縄文時代の人たちが諏訪を目指して集まる謎を番組を通じて解き明かそうとする内容のように思われました。

NHKでは次のように番組を解説しています。

「諏訪〜なぜ人々は諏訪を目指すのか?〜」

人気の観光地・諏訪は縄文時代もっとも人が集まる場所だった?今も昔も人が諏訪を目指す理由をタモリさんがブラブラ歩いて解き明かす!▽御柱祭の木落し坂は断層で出来た?

「ブラタモリ#182」で訪れたのは長野県・諏訪市とその周辺。旅のお題「なぜ人々は諏訪を目指すのか?」を探る▽諏訪大社で御柱の謎に迫る▽神秘現象「御神渡り」でも有名な諏訪湖はどう出来た?▽縄文人がこぞって求めた「星糞」とは?▽日本最古?縄文の採掘跡にタモリさんも興奮!▽片岩が縄文人の暮らしにもたらした変化とは!?▽糸魚川―静岡構造線と中央構造線が交差する諏訪の魅力▽諏訪湖から富士山が見えるのはなぜ?

※片岩

結晶片岩(けっしょうへんがん、英: crystalline schist)は、変成岩の一種。片岩(へんがん、schist、シスト)ともいう。広域変成作用により地下深部で剪断応力を受けて再結晶したため、雲母のような板状の鉱物や角閃石のような柱状の鉱物が方向性をもって配列し、岩石は片理(へんり、schistosity)と呼ばれる、面状構造を持つ。岩石は片理に沿って板状に割れやすい。

鉱物の粒度が大きくなり縞状の構造が顕著になったものを片麻岩という。

頁岩との違いは?

頁岩は堆積岩の一種

シルト(砂と粘土の中間の大きさをもつ砕屑物)や粘土の堆積岩で板状に薄くはがれる性質のもの 泥板岩 シェール

今日は熊本県博物館ネットワークセンター主催の「氷川の石ころ図鑑をつくろう」という子供から大人まで河原で色々な石を見つけながら河原の事や石の種類について親子で勉強し楽しめる野外ならではの現地勉強会が立神峡でありました。

くまもと大地の成り立ち会員の仲間が何人か寄り合って会場への案内や現地の安全管理などお手伝いをしながら田中先生の話も聞かせていただきました。集まった子供たちが今日の石の説明を聞いて何らかの興味を持って石集めをしている姿を見ていると良いお手伝いになったと思っています。

くまもと大地の成り立ち会員の仲間が何人か寄り合って会場への案内や現地の安全管理などお手伝いをしながら田中先生の話も聞かせていただきました。集まった子供たちが今日の石の説明を聞いて何らかの興味を持って石集めをしている姿を見ていると良いお手伝いになったと思っています。

広域応力場

断層や褶曲を説明するときに、しばしば広域応力場という用語が出てきます。これは、地層にどのような力が加わっているかを示すもので、水平方向を基準にして押されていれば圧縮応力場、引っ張られていれば引張応力場といいます。

応力場の変化は、プレートの運動に関係しています。特に日本のような沈み込み帯では、海洋プレートの沈み込みの方向と角度が応力場を変化させると考えられています。

海洋プレートの沈み込み角度が緩いときは、大陸プレートを押す力が大きくなり、大陸プレート上には圧縮応力場ができます。

海洋プレートの沈み込み角度が急なときは、大陸プレートを押す力は小さくなり、大陸プレート上には引張応力場ができます。

このように、海洋プレートの沈み込みの角度に違いが生じるのは、海洋プレートの年齢と関係しているといわれています。海嶺から近い、形成されたばかりの海洋プレートはまだ熱く、浮力を持っているため、沈み込みの角度は緩くなると考えられます。一方、海嶺から遠く、十分に冷却の進んだ海洋プレートは、相対的に重く、沈み込み角度も大きくなると考えられています。

このほか、海洋プレートが大陸プレートに対して著しく斜め方向に沈み込んでいる場合には、大陸プレートの縁辺部は海洋プレートに引きずられて、横ずれの応力場ができます。

産総研 地質調査総合センター 地質を学ぶ、地球を知る > 地質学を知るページ > 断層と褶曲 > 広域応力場

●絵で見る地球科学

断層の分類

断層は動く方向によって正断層、逆断層、横ずれ断層と分類されています。それぞれの断層ができる原因は、地殻のどの方向に最も強い力がはたらいているかの違い (広域応力場) にあります。理想的には、正断層は地殻が引き延ばされているとき (引張応力場)、逆断層は横から強く押されているとき (圧縮応力場) に、横ずれ断層は斜め横方向からの圧縮を受けているときに、それぞれできると考えられています。

関連用語: 広域応力場 断層

断層や褶曲を説明するときに、しばしば広域応力場という用語が出てきます。これは、地層にどのような力が加わっているかを示すもので、水平方向を基準にして押されていれば圧縮応力場、引っ張られていれば引張応力場といいます。

応力場の変化は、プレートの運動に関係しています。特に日本のような沈み込み帯では、海洋プレートの沈み込みの方向と角度が応力場を変化させると考えられています。

海洋プレートの沈み込み角度が緩いときは、大陸プレートを押す力が大きくなり、大陸プレート上には圧縮応力場ができます。

海洋プレートの沈み込み角度が急なときは、大陸プレートを押す力は小さくなり、大陸プレート上には引張応力場ができます。

このように、海洋プレートの沈み込みの角度に違いが生じるのは、海洋プレートの年齢と関係しているといわれています。海嶺から近い、形成されたばかりの海洋プレートはまだ熱く、浮力を持っているため、沈み込みの角度は緩くなると考えられます。一方、海嶺から遠く、十分に冷却の進んだ海洋プレートは、相対的に重く、沈み込み角度も大きくなると考えられています。

このほか、海洋プレートが大陸プレートに対して著しく斜め方向に沈み込んでいる場合には、大陸プレートの縁辺部は海洋プレートに引きずられて、横ずれの応力場ができます。

産総研 地質調査総合センター 地質を学ぶ、地球を知る > 地質学を知るページ > 断層と褶曲 > 広域応力場

●絵で見る地球科学

断層の分類

断層は動く方向によって正断層、逆断層、横ずれ断層と分類されています。それぞれの断層ができる原因は、地殻のどの方向に最も強い力がはたらいているかの違い (広域応力場) にあります。理想的には、正断層は地殻が引き延ばされているとき (引張応力場)、逆断層は横から強く押されているとき (圧縮応力場) に、横ずれ断層は斜め横方向からの圧縮を受けているときに、それぞれできると考えられています。

関連用語: 広域応力場 断層

興味がある事についてもう少し詳しく理解するために今回は断層について「国土地理院ウエブサイト」をもとに学習していこうと思っています。

私たちが住んでいる街の地面を掘り下げていくと最後は固い岩の層にぶつかりますが、この岩の中にはたくさんの割れ目があります。通常、この割れ目はお互いしっかりかみ合っていますが、ここに「大きな力」が加えられると、割れ目が再び壊れてずれます。この壊れてずれる現象を「断層」活動といい、そのずれた衝撃が震動として地面に伝わったものが地震です。また地下深部で地震を発生させた断層を「震源断層」、地震時に断層のずれが地表まで到達して地表にずれが生じたものを「地表地震断層」と呼んでいます(図-2)。そして「断層」のうち、特に数十万年前以降に繰り返し活動し、将来も活動すると考えられる断層のことを「活断層」と呼んでいます(第四紀(260万年前以後)中に活動した証拠のある断層すべてを「活断層」と呼ぶこともあります)。 現在、日本では2千以上もの「活断層」が見つかっていますが、地下に隠れていて地表に現れていない「活断層」もたくさんあります。

国の研究機関や大学では、この「活断層」に関する各種調査を行っていますが、国土地理院では「地表における活断層の位置と形状」を詳細に調査して、「活断層図(都市圏活断層図)」として公開してきました。

活断層の特徴

活断層には以下の特徴があります。

(1)一定の時間をおいて、繰り返して活動する

活断層は普段はじっとしています(断層面が固着している)が、断層面を挟む両側の岩盤には常に大きな力(ひずみ)がかかっています。そしてこのひずみが限界に来た時に岩盤が破壊され、断層に沿って両側が互いに反対方向にずれ動きます。この動きで地震が発生し、ひずみは解消されます。その後、活断層は長く動きを止め、次にひずみの限界が来るまでじっとしています。

(2)いつも同じ向きにずれる

活断層にかかる力のもとはプレート運動で、その運動の向きや速さは長期的には変化しないので、活断層にかかる力も長期的には変わりません。このため、活断層の活動は基本的には同じ動きが繰り返されます。活断層周辺の地形は、このように繰り返された動きの累積により形成されたもので、地形を見ることで活断層の動きの特徴を把握することができます。

(3)ずれの速さは断層ごとに大きく異なる

活断層が1回動いて生じるずれが数mであっても、それが繰り返されると、ずれの量は累積して次第に増加します。この増加していく速さ(平均変位速度)は断層ごとに大きな差があります。「平均変位速度」は、長期的に見た場合の活断層の平均的なずれ量を速度で示したもので、通常は1000年あたりのずれの量で表します。これによりその活断層の活動度が分かります。

(4)活動間隔は極めて長い

私たちが住んでいる日本は、しばしば直下型の大地震に見舞われるため、活断層が頻繁に動く印象を与えていますが、これは日本に活断層の数が多いためで、実は1つの活断層による大地震発生間隔は1000年から数万年と非常に長いのが特徴です。一方、海溝型地震の発生間隔はこれよりずっと短く、例えば南海トラフを震源とする地震の発生間隔は100年程度で、歴史時代に巨大地震(南海地震、東南海地震)を何回も発生させてきています。

(5)長い断層ほど大地震を起こす 断層の長さが長いものほど、大きな地震を起こす可能性があります。これまでの日本の内陸直下地震の例では、M7級の地震では長さ20km程度、M8級の地震では長さ80km程度の範囲にわたって地表のずれ(地表地震断層)が現れている例があります。

活断層の種類

活断層は、断層運動の変位様式によって下の4つの基本タイプに整理できます(図-3)。

また、地表近くの地層が軟らかい場合などでは、活断層のずれが地表まで到達せず、断層運動による変位が軟らかい地層内で拡散する場合があります。この場合には、ある程度の幅をもった撓たわみとして現われます。これを活撓曲かつとうきょくと呼んでいます。活撓曲は地下に断層面が伏在していますので、通常の活断層と同様に地震による被害を発生させると考えられています。また、地層が波状に変形することを褶曲しゅうきょくといい、特に、活断層と同様に現在も変形を続けている波状地形を活褶曲かつしゅうきょく)と呼び、背斜はいしゃと向斜こうしゃがあります(図−4)。

断層活動により形成された地形(断層変位地形)

活断層が動くと地表に食い違い(変位)が生じることがありますが、断層運動の繰り返しで形成された地形を断層変位地形といいます。断層変位地形は、断層の活動度、変位様式などによってさまざまな地形が認められます。日本はその気候の特徴から浸食・堆積作用を受けやすいため、断層の活動度が低い場合には変位地形が不明瞭となったり、痕跡がなくなったりすることがあります。

図-5は、水平方向のずれの大きな横ずれ断層運動によって形成される地形の模式例を示したものです。空中写真判読による活断層調査は、2枚の空中写真を実体視しながら地形を細かく観察し、例えば下流の方が上流より高くなっている河川地形や、水の流れに直交する崖など、その形成過程が通常の浸食や堆積の作用では説明できない地形を探し、それが図-3、4で図示している断層変位地形として説明できるかどうかを判定します。さらに、その変位が数10万年前以降で現在まで累積されているか、今後も活動を繰り返す可能性があるかなどを検討して活断層であるかどうかを判定します。

私たちが住んでいる街の地面を掘り下げていくと最後は固い岩の層にぶつかりますが、この岩の中にはたくさんの割れ目があります。通常、この割れ目はお互いしっかりかみ合っていますが、ここに「大きな力」が加えられると、割れ目が再び壊れてずれます。この壊れてずれる現象を「断層」活動といい、そのずれた衝撃が震動として地面に伝わったものが地震です。また地下深部で地震を発生させた断層を「震源断層」、地震時に断層のずれが地表まで到達して地表にずれが生じたものを「地表地震断層」と呼んでいます(図-2)。そして「断層」のうち、特に数十万年前以降に繰り返し活動し、将来も活動すると考えられる断層のことを「活断層」と呼んでいます(第四紀(260万年前以後)中に活動した証拠のある断層すべてを「活断層」と呼ぶこともあります)。 現在、日本では2千以上もの「活断層」が見つかっていますが、地下に隠れていて地表に現れていない「活断層」もたくさんあります。

国の研究機関や大学では、この「活断層」に関する各種調査を行っていますが、国土地理院では「地表における活断層の位置と形状」を詳細に調査して、「活断層図(都市圏活断層図)」として公開してきました。

活断層の特徴

活断層には以下の特徴があります。

(1)一定の時間をおいて、繰り返して活動する

活断層は普段はじっとしています(断層面が固着している)が、断層面を挟む両側の岩盤には常に大きな力(ひずみ)がかかっています。そしてこのひずみが限界に来た時に岩盤が破壊され、断層に沿って両側が互いに反対方向にずれ動きます。この動きで地震が発生し、ひずみは解消されます。その後、活断層は長く動きを止め、次にひずみの限界が来るまでじっとしています。

(2)いつも同じ向きにずれる

活断層にかかる力のもとはプレート運動で、その運動の向きや速さは長期的には変化しないので、活断層にかかる力も長期的には変わりません。このため、活断層の活動は基本的には同じ動きが繰り返されます。活断層周辺の地形は、このように繰り返された動きの累積により形成されたもので、地形を見ることで活断層の動きの特徴を把握することができます。

(3)ずれの速さは断層ごとに大きく異なる

活断層が1回動いて生じるずれが数mであっても、それが繰り返されると、ずれの量は累積して次第に増加します。この増加していく速さ(平均変位速度)は断層ごとに大きな差があります。「平均変位速度」は、長期的に見た場合の活断層の平均的なずれ量を速度で示したもので、通常は1000年あたりのずれの量で表します。これによりその活断層の活動度が分かります。

(4)活動間隔は極めて長い

私たちが住んでいる日本は、しばしば直下型の大地震に見舞われるため、活断層が頻繁に動く印象を与えていますが、これは日本に活断層の数が多いためで、実は1つの活断層による大地震発生間隔は1000年から数万年と非常に長いのが特徴です。一方、海溝型地震の発生間隔はこれよりずっと短く、例えば南海トラフを震源とする地震の発生間隔は100年程度で、歴史時代に巨大地震(南海地震、東南海地震)を何回も発生させてきています。

(5)長い断層ほど大地震を起こす 断層の長さが長いものほど、大きな地震を起こす可能性があります。これまでの日本の内陸直下地震の例では、M7級の地震では長さ20km程度、M8級の地震では長さ80km程度の範囲にわたって地表のずれ(地表地震断層)が現れている例があります。

活断層の種類

活断層は、断層運動の変位様式によって下の4つの基本タイプに整理できます(図-3)。

また、地表近くの地層が軟らかい場合などでは、活断層のずれが地表まで到達せず、断層運動による変位が軟らかい地層内で拡散する場合があります。この場合には、ある程度の幅をもった撓たわみとして現われます。これを活撓曲かつとうきょくと呼んでいます。活撓曲は地下に断層面が伏在していますので、通常の活断層と同様に地震による被害を発生させると考えられています。また、地層が波状に変形することを褶曲しゅうきょくといい、特に、活断層と同様に現在も変形を続けている波状地形を活褶曲かつしゅうきょく)と呼び、背斜はいしゃと向斜こうしゃがあります(図−4)。

断層活動により形成された地形(断層変位地形)

活断層が動くと地表に食い違い(変位)が生じることがありますが、断層運動の繰り返しで形成された地形を断層変位地形といいます。断層変位地形は、断層の活動度、変位様式などによってさまざまな地形が認められます。日本はその気候の特徴から浸食・堆積作用を受けやすいため、断層の活動度が低い場合には変位地形が不明瞭となったり、痕跡がなくなったりすることがあります。

図-5は、水平方向のずれの大きな横ずれ断層運動によって形成される地形の模式例を示したものです。空中写真判読による活断層調査は、2枚の空中写真を実体視しながら地形を細かく観察し、例えば下流の方が上流より高くなっている河川地形や、水の流れに直交する崖など、その形成過程が通常の浸食や堆積の作用では説明できない地形を探し、それが図-3、4で図示している断層変位地形として説明できるかどうかを判定します。さらに、その変位が数10万年前以降で現在まで累積されているか、今後も活動を繰り返す可能性があるかなどを検討して活断層であるかどうかを判定します。

ブラタモリはコロナ感染のため新しいロケを中止しているそうです。

現在は今迄放映した番組の中から人気が高かったものなどを再放送しています。

先日ブラタモリの放映で理解できない用語や地名などがいっぱいありましたので埼玉の地学というホームページにわかりやすく解説したものがありましたので教材として利用させていただきました。

長瀞めぐり

長瀞は近代地質学研究が日本で始まった明治の初め、地質を研究するナウマンや宮沢賢治などがおとずれたことから「地質学発祥の地」と言われています。盛岡高等農林学校(現岩手大学農学部)2年の宮沢賢治の長瀞についての次のような短歌が残っています。

「つくづくと『粋なもようの博多帯』荒川ぎしの片岩の色」、長瀞の結晶片岩の美しい色を『博多帯』になぞらえて表現したものだと考えられます。

「盆地にも 今日は別れの 本野上 駅にひかれる たうきびの穂よ」、野上駅に歌碑があります。

また地形的には荒川が広い秩父盆地から関東平野に出るところが急に狭まったところにあり、岩石段丘や様々な結晶片岩がみられます。

このページは地学団体研究会埼玉支部の地学ハイキングではなく、部活動で何回か訪れたものをもとにまとめます。

長瀞で見られる侵食地形

ほぼ水平の構造をもつ結晶片岩からできている幅は数十m長さが500mの日本有数の岩石段丘があることでも有名です。詳しく見ると岩畳の西にかつての荒川の流路である四十八沼がみられ、また段丘上ではポットホールがあります。対岸は赤壁と呼ばれる崖で、そこには懸谷がかかっています。

長瀞の代表的な岩石

長瀞は様々な結晶片岩からなる地域です。結晶片岩とは地下で低温高圧の変成作用を受け鉱物が一定方向に並びかつ片理が発達し薄くはがれやすくなっている岩石です。ここでみられる代表的な岩石などを紹介します。

黒色片岩

黒色で片理がよく発達する結晶片岩で、炭質物が多い部分と石英・長石が多い部分が細かく互層する。泥岩などが原岩である。

紅れん石片岩(写真上)

淡紅色~赤紫色の結晶片岩で、紅れん石が密集する部分と石英・長石・方解石が密集する部分とが互層する。原岩としてはマンガンを含むチャートが考えられる。

スティルプノメレン片岩

褐色の結晶片岩でスティルプノメレンが密集する部分と石英・長石が密集する部分の互層からできている。博物館下の川沿いに見られるもは、虎の毛皮を連想させることから「虎岩」と呼ばれている(写真上)。ここでは小褶曲が見られるほか、接する緑色片岩には数mm大の正六面体の黄鉄鉱が見られる。

緑色片岩

緑色で片理の発達する結晶片岩で、緑泥石・緑れん石・長石などからなる。原岩は玄武岩質の溶岩や凝灰岩が考えられる。

その他の岩石

砂岩やチャートが原岩の石英片岩、石灰岩が原岩の石灰質片岩などがみられる。

(下写真)長瀞の岩畳と荒川

三波川変成帯

長瀞は低温高圧型の変成帯である三波川変成帯に属します。原岩の年代は結晶片岩の中の石灰岩から見つかった放散虫化石からジュラ紀で、秩父中古生層とほぼ同じです。温度が200から300度、圧力が数千気圧のもとで変成を受けたと考えられ、具体的には沈み込み帯である昔の日本海溝の深部で変成を受け、その後徐々に上昇し地上に顔を出したのではないかと考えられます。

補足

2013年12月21日部活動で訪れる。野上の「日本一の甌穴(おうけつ)」は埋め戻されていてわかりづらくなっている。銅採掘跡は降り口がなく上から眺めることしかできなかった。

※ Weblio辞書・甌穴(おうけつ)・・甌穴(おうけつ)とは河底や河岸の岩石面上にできる円形の穴。ポットホール(pot hole)、またはかめ穴(かめあな)ともいう。

日本大百科全書(ニッポニカ)「節理」の解説

節理とは

岩石体に広く群をなして発達している割れ目のことで、それを境に両側がずれ動いていないものをいう。火成岩が冷却して収縮するときや地殻変動を受けたときなどに、岩体内部に応力が働き、その結果生じた割れ目である。地下深部の岩体が隆起して地表へ上昇してくると、圧力が解放されるため、岩体に割れ目が発達すると考えられている。不規則なものや規則正しい配列をしているものがある。規則正しいものでも、割れ目の間隔は数センチメートルから数メートルのものなどいろいろである。配列の形から、柱状節理(兵庫県玄武洞(げんぶどう)、福岡県芥屋ノ大門(けやのおおと)、佐賀県唐津(からつ)の七ツ釜(がま))、板状節理(長野県産の鉄平石、香川県屋島の畳(たたみ)石、小豆島(しょうどしま)の画帳石)、放射状節理(北海道根室の車(くるま)石)、方状節理(長野県木曽(きそ)川の腰掛(こしかけ)石)、球状節理などとよばれる。成因的には、引張り応力による破断節理、最大圧縮応力の方向に鋭角に交わる剪断(せんだん)応力による剪断節理に分けられる。節理は採石や坑道掘進に利用されるが、地下水あるいは浸透水の流路となるため風化や侵食作用が早く進み、岩石の崩壊に深く関連している。

[斎藤靖二]

日本大百科全書(ニッポニカ)「片理」の解説

片理とは

変成岩において、ある特定の鉱物が面状に集中配列したために生ずる、著しい定方向組織。とくに、雲母(うんも)や緑泥石のような鱗片(りんぺん)状鉱物が底面を平行にして配列する場合や、角閃(かくせん)石のような柱状鉱物が伸長方向を平行にして配列する場合には、岩石に顕著な片理が生ずる。とくに前者のような場合には、片理のみならず、岩石が片理の方向に割れやすい性質を示す。この性質を、岩石の劈開(へきかい)という。片理は比較的低温な条件の下における広域変成作用を受けた岩石、すなわち結晶片岩にもっともよく現れる。これは、そのような条件下では変成再結晶における変形作用の効果が著しいため、雲母、緑泥石、角閃石などの特殊な晶癖をもつ鉱物の定向配列が生じやすいからであるといわれている。なお、片理は、岩石の層理と平行に生じることが多いが、そうでなく、両者が大きな角度で交わる例も少なくない。

[橋本光男]

Halohalo online

ブラタモリ 8月19日放送~長瀞① : Halohalo online

紅簾石片岩

紅簾石片岩こうれんせきへんがんとポットホールジオサイト 19

●産出の稀な紅簾石片岩の見事な露頭。紅簾石はマンガンを含むチャートなどからできた暗紫色、深紅色の美しい鉱物。この岩から下流側が国指定名勝・天然記念物の「長瀞」となる。

●岩の上には大きなポットホールもある。かつてここが荒川の川底であったころ、岩のくぼみに取り込まれて激しい流れによって回転し削ってできたもの。

荒川を横切る親鼻橋の上流右岸の大きな岩は、産出の稀な紅簾石片岩の露頭です。明治21年(1888年)小藤文次郎博士が世界で初めて報告しました。紅簾石片岩はマンガンを含むチャートなどからできたと考えられている暗紫色、深紅色の美しい岩石です。肉眼では紅簾石の結晶は見えませんが、親鼻橋下流のライン下り出発場所のジオサイト解説看板で紅簾石の岩石顕微鏡写真が見られます。ここでは、銀白色の鉱物・絹雲母を含む絹雲母片岩も見られます。

岩の上には大きなポットホール(甌穴:おうけつ)があります。ここがかつて荒川の川底であったころ、硬い岩石が岩のくぼみに取り込まれ、激しい流れによって回転し削ってできたものです。

岩の上のレンガの礎石は、古い親鼻橋がここにかかっていたころの橋脚の跡です。この岩の下流側が国・名勝・天然記念物「長瀞」の指定地となります。

アクセス 電車・・・秩父鉄道「親鼻駅」から徒歩約10分

ナビ入力住所・・・秩父郡皆野町皆野2575

駐車場 なし ※周辺の有料駐車場等をご利用下さい。

リンク 皆野町観光協会Webサイト「みんなのみなの」

近くのサイト・拠点施設 17:岩畳と秩父赤壁18:虎岩秩父鉄道荒川橋梁20:栗谷瀬橋の蛇紋岩埼玉県立自然の博物館

関連ジオストーリー 日本地質学発祥の地

簾(読み)すだれ・れん

三波川結晶片岩をめぐるコースなどYouTubeでのビデオガイドは非常に分かりやすく解説されたものがあります。

地学を勉強するには大変手助けになると思われます。

①三波川帯の変成岩④法善寺(七草寺・藤袴)

②「水」寛保の洪水位磨崖標

③雁行脈(変形小構造)

④法善寺(七草寺・藤袴)

⑤褶曲(変形小構造)

⑥紅簾石片岩とポットホール

⑦虎岩

⑧岩畳

現在は今迄放映した番組の中から人気が高かったものなどを再放送しています。

先日ブラタモリの放映で理解できない用語や地名などがいっぱいありましたので埼玉の地学というホームページにわかりやすく解説したものがありましたので教材として利用させていただきました。

長瀞めぐり

長瀞は近代地質学研究が日本で始まった明治の初め、地質を研究するナウマンや宮沢賢治などがおとずれたことから「地質学発祥の地」と言われています。盛岡高等農林学校(現岩手大学農学部)2年の宮沢賢治の長瀞についての次のような短歌が残っています。

「つくづくと『粋なもようの博多帯』荒川ぎしの片岩の色」、長瀞の結晶片岩の美しい色を『博多帯』になぞらえて表現したものだと考えられます。

「盆地にも 今日は別れの 本野上 駅にひかれる たうきびの穂よ」、野上駅に歌碑があります。

また地形的には荒川が広い秩父盆地から関東平野に出るところが急に狭まったところにあり、岩石段丘や様々な結晶片岩がみられます。

このページは地学団体研究会埼玉支部の地学ハイキングではなく、部活動で何回か訪れたものをもとにまとめます。

長瀞で見られる侵食地形

ほぼ水平の構造をもつ結晶片岩からできている幅は数十m長さが500mの日本有数の岩石段丘があることでも有名です。詳しく見ると岩畳の西にかつての荒川の流路である四十八沼がみられ、また段丘上ではポットホールがあります。対岸は赤壁と呼ばれる崖で、そこには懸谷がかかっています。

長瀞の代表的な岩石

長瀞は様々な結晶片岩からなる地域です。結晶片岩とは地下で低温高圧の変成作用を受け鉱物が一定方向に並びかつ片理が発達し薄くはがれやすくなっている岩石です。ここでみられる代表的な岩石などを紹介します。

黒色片岩

黒色で片理がよく発達する結晶片岩で、炭質物が多い部分と石英・長石が多い部分が細かく互層する。泥岩などが原岩である。

紅れん石片岩(写真上)

淡紅色~赤紫色の結晶片岩で、紅れん石が密集する部分と石英・長石・方解石が密集する部分とが互層する。原岩としてはマンガンを含むチャートが考えられる。

スティルプノメレン片岩

褐色の結晶片岩でスティルプノメレンが密集する部分と石英・長石が密集する部分の互層からできている。博物館下の川沿いに見られるもは、虎の毛皮を連想させることから「虎岩」と呼ばれている(写真上)。ここでは小褶曲が見られるほか、接する緑色片岩には数mm大の正六面体の黄鉄鉱が見られる。

緑色片岩

緑色で片理の発達する結晶片岩で、緑泥石・緑れん石・長石などからなる。原岩は玄武岩質の溶岩や凝灰岩が考えられる。

その他の岩石

砂岩やチャートが原岩の石英片岩、石灰岩が原岩の石灰質片岩などがみられる。

(下写真)長瀞の岩畳と荒川

三波川変成帯

長瀞は低温高圧型の変成帯である三波川変成帯に属します。原岩の年代は結晶片岩の中の石灰岩から見つかった放散虫化石からジュラ紀で、秩父中古生層とほぼ同じです。温度が200から300度、圧力が数千気圧のもとで変成を受けたと考えられ、具体的には沈み込み帯である昔の日本海溝の深部で変成を受け、その後徐々に上昇し地上に顔を出したのではないかと考えられます。

補足

2013年12月21日部活動で訪れる。野上の「日本一の甌穴(おうけつ)」は埋め戻されていてわかりづらくなっている。銅採掘跡は降り口がなく上から眺めることしかできなかった。

※ Weblio辞書・甌穴(おうけつ)・・甌穴(おうけつ)とは河底や河岸の岩石面上にできる円形の穴。ポットホール(pot hole)、またはかめ穴(かめあな)ともいう。

日本大百科全書(ニッポニカ)「節理」の解説

節理とは

岩石体に広く群をなして発達している割れ目のことで、それを境に両側がずれ動いていないものをいう。火成岩が冷却して収縮するときや地殻変動を受けたときなどに、岩体内部に応力が働き、その結果生じた割れ目である。地下深部の岩体が隆起して地表へ上昇してくると、圧力が解放されるため、岩体に割れ目が発達すると考えられている。不規則なものや規則正しい配列をしているものがある。規則正しいものでも、割れ目の間隔は数センチメートルから数メートルのものなどいろいろである。配列の形から、柱状節理(兵庫県玄武洞(げんぶどう)、福岡県芥屋ノ大門(けやのおおと)、佐賀県唐津(からつ)の七ツ釜(がま))、板状節理(長野県産の鉄平石、香川県屋島の畳(たたみ)石、小豆島(しょうどしま)の画帳石)、放射状節理(北海道根室の車(くるま)石)、方状節理(長野県木曽(きそ)川の腰掛(こしかけ)石)、球状節理などとよばれる。成因的には、引張り応力による破断節理、最大圧縮応力の方向に鋭角に交わる剪断(せんだん)応力による剪断節理に分けられる。節理は採石や坑道掘進に利用されるが、地下水あるいは浸透水の流路となるため風化や侵食作用が早く進み、岩石の崩壊に深く関連している。

[斎藤靖二]

日本大百科全書(ニッポニカ)「片理」の解説

片理とは

変成岩において、ある特定の鉱物が面状に集中配列したために生ずる、著しい定方向組織。とくに、雲母(うんも)や緑泥石のような鱗片(りんぺん)状鉱物が底面を平行にして配列する場合や、角閃(かくせん)石のような柱状鉱物が伸長方向を平行にして配列する場合には、岩石に顕著な片理が生ずる。とくに前者のような場合には、片理のみならず、岩石が片理の方向に割れやすい性質を示す。この性質を、岩石の劈開(へきかい)という。片理は比較的低温な条件の下における広域変成作用を受けた岩石、すなわち結晶片岩にもっともよく現れる。これは、そのような条件下では変成再結晶における変形作用の効果が著しいため、雲母、緑泥石、角閃石などの特殊な晶癖をもつ鉱物の定向配列が生じやすいからであるといわれている。なお、片理は、岩石の層理と平行に生じることが多いが、そうでなく、両者が大きな角度で交わる例も少なくない。

[橋本光男]

Halohalo online

ブラタモリ 8月19日放送~長瀞① : Halohalo online

紅簾石片岩

紅簾石片岩こうれんせきへんがんとポットホールジオサイト 19

●産出の稀な紅簾石片岩の見事な露頭。紅簾石はマンガンを含むチャートなどからできた暗紫色、深紅色の美しい鉱物。この岩から下流側が国指定名勝・天然記念物の「長瀞」となる。

●岩の上には大きなポットホールもある。かつてここが荒川の川底であったころ、岩のくぼみに取り込まれて激しい流れによって回転し削ってできたもの。

荒川を横切る親鼻橋の上流右岸の大きな岩は、産出の稀な紅簾石片岩の露頭です。明治21年(1888年)小藤文次郎博士が世界で初めて報告しました。紅簾石片岩はマンガンを含むチャートなどからできたと考えられている暗紫色、深紅色の美しい岩石です。肉眼では紅簾石の結晶は見えませんが、親鼻橋下流のライン下り出発場所のジオサイト解説看板で紅簾石の岩石顕微鏡写真が見られます。ここでは、銀白色の鉱物・絹雲母を含む絹雲母片岩も見られます。

岩の上には大きなポットホール(甌穴:おうけつ)があります。ここがかつて荒川の川底であったころ、硬い岩石が岩のくぼみに取り込まれ、激しい流れによって回転し削ってできたものです。

岩の上のレンガの礎石は、古い親鼻橋がここにかかっていたころの橋脚の跡です。この岩の下流側が国・名勝・天然記念物「長瀞」の指定地となります。

アクセス 電車・・・秩父鉄道「親鼻駅」から徒歩約10分

ナビ入力住所・・・秩父郡皆野町皆野2575

駐車場 なし ※周辺の有料駐車場等をご利用下さい。

リンク 皆野町観光協会Webサイト「みんなのみなの」

近くのサイト・拠点施設 17:岩畳と秩父赤壁18:虎岩秩父鉄道荒川橋梁20:栗谷瀬橋の蛇紋岩埼玉県立自然の博物館

関連ジオストーリー 日本地質学発祥の地

簾(読み)すだれ・れん

三波川結晶片岩をめぐるコースなどYouTubeでのビデオガイドは非常に分かりやすく解説されたものがあります。

地学を勉強するには大変手助けになると思われます。

①三波川帯の変成岩④法善寺(七草寺・藤袴)

②「水」寛保の洪水位磨崖標

③雁行脈(変形小構造)

④法善寺(七草寺・藤袴)

⑤褶曲(変形小構造)

⑥紅簾石片岩とポットホール

⑦虎岩

⑧岩畳

重盤岩の近景

重盤岩の遠景と舞鶴城公園のモノレール

津奈木町のシンボルとして町の中央にそびえ立つ「重盤岩」は、頂上から町を一望でき、その先には不知火海(八代海)が見渡せ、その景色は圧巻です。 高さ80mもある巨大な岩山の頂には、現在の天皇陛下(平成天皇)の誕生を祝して立てられた国旗が、山を渡る風にたなびいています。 また、4月~5月にはこどもの日に合わせて鯉のぼりも掲げられます。

頂上までは遊歩道が整備され、重盤岩のすぐ近くに整備された展望広場ではつなぎ美術館からモノレールで行くことができます。

地形・地質の概要

重盤岩は地中の断層あるいは割れ目に沿ってマグマが上昇した結果、形成された岩脈の可能性が高いと考えられており、全体としては火山レキ岩で構成されています。

重盤岩は北西-南東にのびる方向性があり、また、頂上の尾根で同じ方向性の流理構造(溶岩の流れで生じる結晶の配列模様)が見られます。 この方向性は、本地域に分布する海岸線とほぼおなじであって、付近に想定されている北西-南東方向の断層・割れ目の方向性とも一致しています。

レキが比較的大きく角張っていることや流離構造などから、マグマの噴出源がこの近くに存在すると考えられています。

日本の奇岩百景プラスより

岩石の分類

岩石や地層には決まった基準に従ってつけられた固有の名前がありますが、たくさんの名前の中には馴染みの薄いものや、基準の分かりにくいものもあるでしょう。本ページでは、これらの名前を整理してあります。

一般に、岩石はでき方の違いにより、火成岩、堆積岩、変成岩に大別されます。

火成岩 : マグマからかたまってできる。( → 火成岩の分類へ )

堆積岩 : ふりつもったものがかたまってできる。( → 堆積岩の分類へ )

変成岩 : 強い熱や圧力をうけてできる。( → 変成岩の分類へ )

岩石は鉱物とガラスの集合体です。通常、地質図に表される岩石の区分に使われるのは鉱物の種類や量までですが、年代や成分を調べるためには、専用の機器を用いて原子構造の違いや元素の量まで分析することがあります。

鉱物の種類や成分は、岩石や地層のでき方 を知る上で大変重要です。

1. 火成岩の分類

火成岩の分類には、1) 岩石の組成と組織を基準にした分類と、2) 岩石の成因を基準にした分類があります。

1) 岩石の組成と組織を基準にした分類

火成岩のもととなるのはマグマです。地球上に多くの種類の岩石が存在する理由は、主に

マグマの種類がいろいろあること (組成の多様性)

熱いマグマから冷たい岩石になるまでの冷え方がいろいろあること

によります。マグマの種類は石の組成に、冷え方は石の組織に反映されます。

これらの岩石のうち、ひん岩、石英斑岩は今後は使わないことになっています。

なお、上の図に示した名前の岩石は日本で一般的に見られる火成岩で、非アルカリ岩 と呼ばれる岩石です。世界中にはこれとは異なる アルカリ岩 と呼ばれる岩石が数多くありますが、日本では少量です。アルカリ岩と非アルカリ岩の違いは、文字通りアルカリ (カリウムやナトリウム) の量がアルカリ岩では多く、非アルカリ岩では少ないことで区分されます。ただし、本当の違いはもととなるマグマの基本的な性質です。これについて詳しいことは岩石や地層のでき方のページの「3) アルカリ岩と非アルカリ岩」を参照してください。

2) 岩石の成因を基準にした分類

火成岩では、成因を重視した分類がしばしば用いられます。特にマグマが地表に噴出した火山岩では、溶岩、火砕流堆積物などが、地表近くに貫入した火山岩では、岩脈、シル (岩床) などがよく使われます。この場合も、岩石の組成と組織による分類を併用し、安山岩溶岩、玄武岩岩脈などと呼ぶことが普通です。

3) 火砕岩の分類

火山活動で放出されたさまざまな大きさの砕屑物が固まってできた岩石を火砕岩といいます。火砕岩はマグマを起源物質としているので火成岩に含められる場合と、降り積もってできるという形成メカニズムに注目して堆積岩に含められる場合があります。また、火成岩・堆積岩双方の特徴があるので、いずれにも含めずに独立させることもあります。

火砕岩は、普通、堆積岩の分類と同様に粒子のサイズに基づいて分類します。火山砕屑物の分類は、「2. 堆積岩の分類」の表を参照してください。

火砕岩の分類例

凝灰岩 : 火山灰を主体とする岩石

火山礫凝灰岩 : 火山灰を主体とし、火山礫を含む岩石

凝灰角礫岩 : 火山灰を主体とし、火山岩塊や火山礫を含む岩石

など。

2. 堆積岩の分類

堆積岩のもととなるのは、いろいろな起源を持つ粒子です。ふつうの堆積岩は粒子のサイズで分類しますが、生物起源の堆積岩は個別の分類があります。

堆積岩のもととなる砕屑物は、粒径で分類されています。

3. 変成岩の分類

変成岩のもととなるのは、既にある岩石です。新たに高い温度・圧力を受けること (変成作用) によって、変成岩がつくられます。

変成岩の分類には、原岩の種類や温度・圧力条件など、幾つかの基準があります。温度・圧力の程度は岩石の組織に反映され、変成作用の特徴も表しうるため、組織を基準にした分類がよく行われます。主に強い熱をうけてできたものを 熱変成岩 (または 接触変成岩)、熱と圧力を同時に受けてできたものを 広域変成岩、断層活動に伴ってその周辺の岩石が変形・破砕されてできたものを 動力変成岩 と呼んでいます。

以下には変成岩の代表的な岩石名を示します。

マグマの熱により変成したもの。

ホルンフェルス : 主に泥岩が熱を受けて緻密になった岩石

結晶質石灰岩 (大理石) : 石灰岩が再結晶して粗粒になった岩石

など。小さな結晶がすきまなく組み合わさっている特徴があります。

地下深部の熱と圧力により変成したもの。

千枚岩 : 主に泥岩が熱と圧力により剥離性を持つようになった岩石

結晶片岩 : 熱と高い圧力を受けて縞状の組織を持つようになった岩石

片麻岩 : 高い熱と圧力を受けて縞状の組織を持つようになった岩石

蛇紋岩 : かんらん岩が熱と圧力を受けた岩石 (かんらん石、輝石が蛇紋石化してできる)

など。結晶が同じ方向に並んでいるため、薄くはがれやすい特徴があります

これらの岩石は、変成で新しく結晶化した鉱物の種類に基づいて、更に細分されることがあります。

岩石は天然の生成物ですので、分類基準の規格に必ずあてはまるわけではありません。中間的な種類や例外が存在することもご理解ください。岩石や地層の成因については、「岩石や地層のでき方」のページも参照してください。

岩石の分類;地質を学ぶ、地球を知る産総研地質総合センターより引用