この記事を読んでどのように感じますか。

私達の世代には他人ごととは思えない心を突き刺されるような思いがします。

わが家の場合、地元での就職が難しいという問題もあり、同居を諦めて子供たちを自由に就職させた事もあって、現在子供たちとは別居の形になっています。

地方におられる方は同じような問題を抱えながら生活している人は非常に多いと思います。

この記事の問題も家族制度が徐々に変わってきた末に起きた事柄でしょう。

最近、次から次へとあからさまに成って行く企業の不正問題、神戸製鋼所のデーター改ざんは日本の品質という信用を大きく失墜させました。

日本が誇る自動車産業にも検査問題で日産やスバルが問題になっています。

去りし日の若者が向かって行った先これでよかったのかな。

家族の形まで変えて築き上げてきた、世界に誇るものづくり日本の姿、これで良かったのかな。

最近特に多くなったリコール製品の多いこと、今年になって、わが家でも自家用車や、つい最近テレビも使用上危険があるとメーカーから通知がありました。

確かに生活をする上での身の回りの品々は便利になり暮らしやすくもなりましたがその結果、核家族化して随分寂しい思いをしながら暮らしていることも確かです。

私たちが求めてきたものはこの様な社会でしょうか?、

今日は近所の公園に同じ年位の園児がいっぱい遊びにやって来ました。

今日は近所の公園に同じ年位の園児がいっぱい遊びにやって来ました。

この子たちが大きくなった時の社会は物質面も精神面も暮らしやすい社会になっているでしょうか。

昨日の朝刊の記事で思い出した小説の一場面がある。老いた主人公が幼なじみから「見たか」と聞かれた。新聞の話をしているらしい。こんな記事を読んだという◆東京のアパートで「七十の爺さん」がひとりで死んだ。すぐに気付く人はなく、10日にわたって放置されていた。「えらい世の中やでエ」と幼なじみは言う。1970年代初頭に出版された水上勉の『凩(こがらし)』である◆こうしたケースが当時はまだめずらしかったのだろう。今はどうか。本紙の取材によれば、昨年、誰にも看取られない「孤立死」が19道県と東京23区だけで1万7000人超に上った。昨日の記事である◆同時に始まった連載『孤絶』第4部が痛ましい事例を報告している。単身生活の男性は遺体発見時に死後約1週間、老々介護の末に息絶えた夫婦は2週間~1か月が経過していた◆そうそうない出来事がニュースになるのは当然だが、それがめずらしくなくなったとすれば、やはり大きなニュースだろう。深刻さの度合いはたぶん、後の方が重い。

【よみうり寸評】 (10・30夕刊)

私達の世代には他人ごととは思えない心を突き刺されるような思いがします。

わが家の場合、地元での就職が難しいという問題もあり、同居を諦めて子供たちを自由に就職させた事もあって、現在子供たちとは別居の形になっています。

地方におられる方は同じような問題を抱えながら生活している人は非常に多いと思います。

この記事の問題も家族制度が徐々に変わってきた末に起きた事柄でしょう。

最近、次から次へとあからさまに成って行く企業の不正問題、神戸製鋼所のデーター改ざんは日本の品質という信用を大きく失墜させました。

日本が誇る自動車産業にも検査問題で日産やスバルが問題になっています。

去りし日の若者が向かって行った先これでよかったのかな。

家族の形まで変えて築き上げてきた、世界に誇るものづくり日本の姿、これで良かったのかな。

最近特に多くなったリコール製品の多いこと、今年になって、わが家でも自家用車や、つい最近テレビも使用上危険があるとメーカーから通知がありました。

確かに生活をする上での身の回りの品々は便利になり暮らしやすくもなりましたがその結果、核家族化して随分寂しい思いをしながら暮らしていることも確かです。

私たちが求めてきたものはこの様な社会でしょうか?、

今日は近所の公園に同じ年位の園児がいっぱい遊びにやって来ました。

今日は近所の公園に同じ年位の園児がいっぱい遊びにやって来ました。この子たちが大きくなった時の社会は物質面も精神面も暮らしやすい社会になっているでしょうか。

昨日の朝刊の記事で思い出した小説の一場面がある。老いた主人公が幼なじみから「見たか」と聞かれた。新聞の話をしているらしい。こんな記事を読んだという◆東京のアパートで「七十の爺さん」がひとりで死んだ。すぐに気付く人はなく、10日にわたって放置されていた。「えらい世の中やでエ」と幼なじみは言う。1970年代初頭に出版された水上勉の『凩(こがらし)』である◆こうしたケースが当時はまだめずらしかったのだろう。今はどうか。本紙の取材によれば、昨年、誰にも看取られない「孤立死」が19道県と東京23区だけで1万7000人超に上った。昨日の記事である◆同時に始まった連載『孤絶』第4部が痛ましい事例を報告している。単身生活の男性は遺体発見時に死後約1週間、老々介護の末に息絶えた夫婦は2週間~1か月が経過していた◆そうそうない出来事がニュースになるのは当然だが、それがめずらしくなくなったとすれば、やはり大きなニュースだろう。深刻さの度合いはたぶん、後の方が重い。

【よみうり寸評】 (10・30夕刊)

やっと金木犀が満開になりました。

もう今年は咲かないと思っていたのに。

室内でも気温が20度を割っています。

灯油の用意も土曜日に準備しました。

つい先日家内から指図をされて衣類の入れ替えを行いました。

歳を取ると自分のことは自分でやりなさいとの事。

まるで子供扱いです。

これも家内の思いやりと受けとめています。

わが家の冬支度も何とか終了です。

今日は11月の中旬ごろの気候だとか。

この時期になると田んぼではよく見かけますが春まで田んぼであった所に餌でも探しに来たのだろうか。

ススキも穂が出ています。

ススキには種類が沢山あって種類によって穂が出る時期が違うそうです。

何も知らなかったんだなー。

我が家の庭のツワブキも咲きかけました。

昨日の新聞に、宇城市松橋町の大塚大地遺跡から粘土棺墓が26基見つかったので今日の10時と11時に現地説明会を行うと記事にありました。

今日は熊本県下の装飾古墳が一斉に公開される2日間の最終日です。天気が良ければそちらに行く予定にしていました。

あいにく、台風22号の接近により県内一円注意報が出ていましたので、今回は近くを選んで松橋町に行くことにしました。

現地説明会の場所が分からなかったので宇城市役所によって尋ねると今日の説明会は台風の影響で中止しましたとの事。

次回何時説明会があるのかを訪ねると決まった日にちでは行わないが、平日説明が出来る担当の者を一定の期間中現地に待機させるので日を改めて来てくださいとの事でした。

折角来たのだから場所の確認の為、地図をいただいて現地まで行ってきました。

既に見学者の方が何人か来られていましたが担当者の方が気の毒そうに中止の事情を説明されていました。

現場に入ることは出来ませんでしたが外から写真を撮ることは出来ました。

大塚台地遺跡墓域

大塚台地遺跡墓域

青いテントの部分は墳丘墓 ベニヤ板がかぶせてある場所が粘土棺墓

青いテントの部分は墳丘墓 ベニヤ板がかぶせてある場所が粘土棺墓

宇城市役所からの道順図 右が宇城市役所 左は松橋西支援学校 赤い部分が遺跡現場

宇城市役所からの道順図 右が宇城市役所 左は松橋西支援学校 赤い部分が遺跡現場

現地で大塚台地遺跡の現地説明会資料を頂いて遺跡の外から少し説明を受けました。ここは災害公営住宅建設に伴い今年の9月4日から発掘調査を行っていて今回見つかった大塚台遺跡の墓地エリアとして現在は捉えられています。

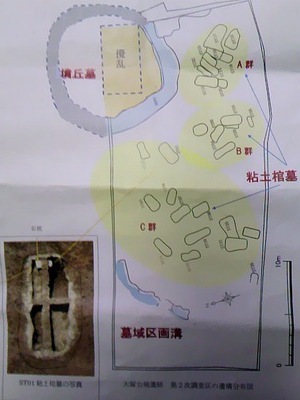

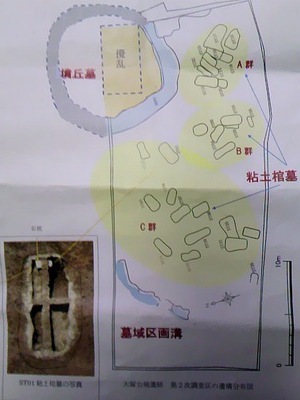

大塚台地遺跡における遺構分布

大塚台地遺跡における遺構分布

以下現地説明会資料から・・

大塚台地遺跡は、平成14年度に実施された第1次調査では、大塚台地の南縁部で、大量の土器とともに竪穴建物跡やハイガイとマガキを主体とする貝塚が見つかりました。この結果から大塚台地から海までは今より近かったと考えられます。貝塚は、弥生時代の人々が貝を食料としていたことを示すもので、第1次調査区周辺が居住エリアであったことが分かります。

遺構:竪穴建物跡 26棟 貝塚 2ヶ所

今回の第2調査では、調査当初、土器片が部分的に集中する状況で見つかり、調査が進むにつれて、長方形をした墓(粘土棺墓)が26基見つかりました(10月末現在)。更に、最も北東側には溝(周溝)をめぐらした墓(墳丘墓)とみられる区画が見つかったことで、第2次調査区は墓地エリアであったことが考えられます。

遺構:墓(墳丘墓) 1基 墓(粘土棺墓) 26基 墓域区画溝 1基

大塚台地遺構 第2次調査区の遺構分布図

大塚台地遺構 第2次調査区の遺構分布図

この調査により考えられていることは

●墓が作られた時代

墓は群集しており、若干の時期差もありますが、周囲から出土した土器の特徴から弥生時代後期終末頃に造られたと推定されます。

邪馬台国・卑弥呼の時代頃と現地担当者は話されていました。

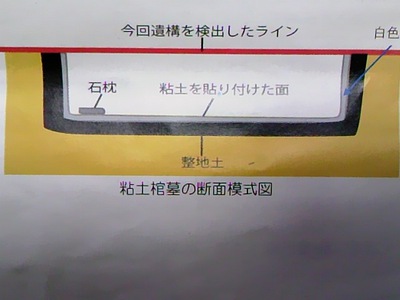

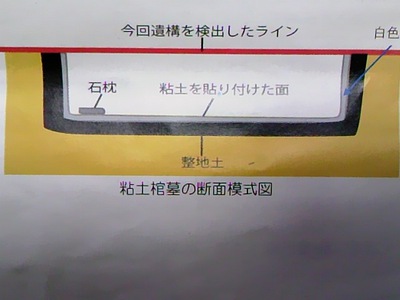

●墓の特徴について

墳丘墓

この墓は調査区の北東部にあって、粘土棺墓が分布していない部分に位置しています。その特徴としては、幅約150cm、深さ約70cm、直径約11m規模を持つ溝が、楕円形上にめぐります。更に溝で囲まれた内側には低い墳丘があったと思われ、周溝の中から弥生時代終末の供献土器(きょうけんどき)・祭祀土器が出土していることからすれば、溝で囲まれたリーダーの墓の可能性も考えられます。

粘土棺墓

この墓は、平面形が長方形で横断面が半円形もしくは逆台形の穴(墓壙)を掘り、内部の壁や底部に薄い黒色土で整地し、白い粘土を5cm~10cmの厚さで、壁や床面に貼りつけて粘土の棺を形成します。この棺のなかに板石の石枕を入れ、遺体を納めます。そして蓋を被せて簡単な土盛をしたのでしょう。短期間に形成されたと考えるため、墓穴と墓穴が大きく重なりあうことはありませんでした。なお棺内からは、赤色顔料と推定されるベンガラが少量見つかっています。

粘土棺墓は26基見つかり、それらは分布図に示したようにA群~C群までの集中分布域があります。これらの周囲には、日常では使用できない様な穴をあけた壺や甕、高坏などの祭祀土器が出土しています。

墓域区画溝

弧状の溝で、墓域を囲むように位置しています。

●意義

粘土棺墓は、群集し、全てが同じ作り方であることから、一定の規則性、伝統性を持っているようです。おそらく雁回山の南麓域に広がる平野部における弥生時代後期終末頃の集団墓と考えられます。確認された墳丘墓は、弥生時代から古墳時代に移り変わる墓制を考える上で注目されます。魏志倭人伝に記載された邪馬台国や女王卑弥呼の時代に並行する松橋地域の「ムラ」と人々とそのリーダーの存在を示す可能性があります。

今日は熊本県下の装飾古墳が一斉に公開される2日間の最終日です。天気が良ければそちらに行く予定にしていました。

あいにく、台風22号の接近により県内一円注意報が出ていましたので、今回は近くを選んで松橋町に行くことにしました。

現地説明会の場所が分からなかったので宇城市役所によって尋ねると今日の説明会は台風の影響で中止しましたとの事。

次回何時説明会があるのかを訪ねると決まった日にちでは行わないが、平日説明が出来る担当の者を一定の期間中現地に待機させるので日を改めて来てくださいとの事でした。

折角来たのだから場所の確認の為、地図をいただいて現地まで行ってきました。

既に見学者の方が何人か来られていましたが担当者の方が気の毒そうに中止の事情を説明されていました。

現場に入ることは出来ませんでしたが外から写真を撮ることは出来ました。

大塚台地遺跡墓域

大塚台地遺跡墓域 青いテントの部分は墳丘墓 ベニヤ板がかぶせてある場所が粘土棺墓

青いテントの部分は墳丘墓 ベニヤ板がかぶせてある場所が粘土棺墓 宇城市役所からの道順図 右が宇城市役所 左は松橋西支援学校 赤い部分が遺跡現場

宇城市役所からの道順図 右が宇城市役所 左は松橋西支援学校 赤い部分が遺跡現場現地で大塚台地遺跡の現地説明会資料を頂いて遺跡の外から少し説明を受けました。ここは災害公営住宅建設に伴い今年の9月4日から発掘調査を行っていて今回見つかった大塚台遺跡の墓地エリアとして現在は捉えられています。

大塚台地遺跡における遺構分布

大塚台地遺跡における遺構分布以下現地説明会資料から・・

大塚台地遺跡は、平成14年度に実施された第1次調査では、大塚台地の南縁部で、大量の土器とともに竪穴建物跡やハイガイとマガキを主体とする貝塚が見つかりました。この結果から大塚台地から海までは今より近かったと考えられます。貝塚は、弥生時代の人々が貝を食料としていたことを示すもので、第1次調査区周辺が居住エリアであったことが分かります。

遺構:竪穴建物跡 26棟 貝塚 2ヶ所

今回の第2調査では、調査当初、土器片が部分的に集中する状況で見つかり、調査が進むにつれて、長方形をした墓(粘土棺墓)が26基見つかりました(10月末現在)。更に、最も北東側には溝(周溝)をめぐらした墓(墳丘墓)とみられる区画が見つかったことで、第2次調査区は墓地エリアであったことが考えられます。

遺構:墓(墳丘墓) 1基 墓(粘土棺墓) 26基 墓域区画溝 1基

大塚台地遺構 第2次調査区の遺構分布図

大塚台地遺構 第2次調査区の遺構分布図この調査により考えられていることは

●墓が作られた時代

墓は群集しており、若干の時期差もありますが、周囲から出土した土器の特徴から弥生時代後期終末頃に造られたと推定されます。

邪馬台国・卑弥呼の時代頃と現地担当者は話されていました。

●墓の特徴について

墳丘墓

この墓は調査区の北東部にあって、粘土棺墓が分布していない部分に位置しています。その特徴としては、幅約150cm、深さ約70cm、直径約11m規模を持つ溝が、楕円形上にめぐります。更に溝で囲まれた内側には低い墳丘があったと思われ、周溝の中から弥生時代終末の供献土器(きょうけんどき)・祭祀土器が出土していることからすれば、溝で囲まれたリーダーの墓の可能性も考えられます。

粘土棺墓

この墓は、平面形が長方形で横断面が半円形もしくは逆台形の穴(墓壙)を掘り、内部の壁や底部に薄い黒色土で整地し、白い粘土を5cm~10cmの厚さで、壁や床面に貼りつけて粘土の棺を形成します。この棺のなかに板石の石枕を入れ、遺体を納めます。そして蓋を被せて簡単な土盛をしたのでしょう。短期間に形成されたと考えるため、墓穴と墓穴が大きく重なりあうことはありませんでした。なお棺内からは、赤色顔料と推定されるベンガラが少量見つかっています。

粘土棺墓は26基見つかり、それらは分布図に示したようにA群~C群までの集中分布域があります。これらの周囲には、日常では使用できない様な穴をあけた壺や甕、高坏などの祭祀土器が出土しています。

墓域区画溝

弧状の溝で、墓域を囲むように位置しています。

●意義

粘土棺墓は、群集し、全てが同じ作り方であることから、一定の規則性、伝統性を持っているようです。おそらく雁回山の南麓域に広がる平野部における弥生時代後期終末頃の集団墓と考えられます。確認された墳丘墓は、弥生時代から古墳時代に移り変わる墓制を考える上で注目されます。魏志倭人伝に記載された邪馬台国や女王卑弥呼の時代に並行する松橋地域の「ムラ」と人々とそのリーダーの存在を示す可能性があります。

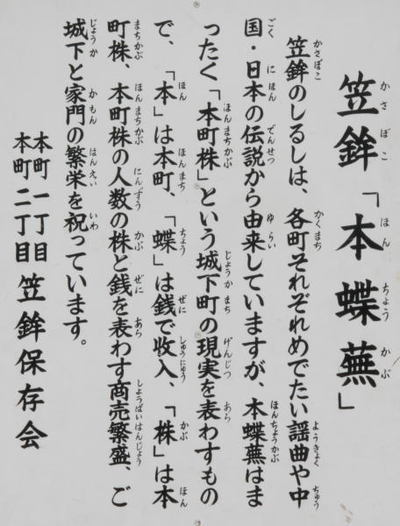

本蝶蕪

本蝶蕪 展示会場入り口

展示会場入り口

八代市立博物館未来の森ミュージアムでは10月20日(金)~11月26日(日)まで「大傘鉾展」を開催しています。この催しは平成28年12月、八代妙見祭の神幸行事を含む全国33の祭礼が「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産に登録されましたそれを記念して八代市の博物館が全国から集めた貴重な資料を展示しています。この催しにちなんで当館学芸員の早瀬輝美さんが講師として「笠鉾から日本の『祭り』が見えてくる⁉」という特別講演が本日10/28(土)10時30分からありましたので行ってきました。博物館友の会会報に「大傘鉾展」の主旨説明を早瀬さんが書かれています。今回の講演内容が要約されていますので紹介しておきます。

都市(城下町)の発展と町人の経済力の伸長、文化の成熟に伴って各地で生み出されてきた祭礼の出し物は実に多彩です。実はこれらの多くが「笠鉾」をルーツとしていることをご存知でしょうか?

日常生活を脅かす予期せぬ災厄を疫神の仕事だと考えた人々は、疫神を自分たちの生活圏外に追い出せば難を免れることができると考えていました。そこで、趣向を凝らした笠鉾に疫神を依りつかせ、踊り囃しながら練り歩き、境界の外で燃やしたり壊したりしました。このような笠鉾を中心に踊り囃すもの(風流拍子物・ふりゅうはやしもの)のなかからいずれかの構成物を選んで発展させてきたのが現在の祭礼の出し物なのです。今回の展覧会は、「笠鉾」をキーワードに各地の祭礼の出し物を考える、全国初の展覧会です。これまで皆さんが考えていた「笠鉾」のイメージが大きく変わるかもしれません。どうぞご期待ください(早瀬)

展示会場の展示品は笠鉾本蝶蕪だけしか写せませんので友の会会報・松籟の写真で展示品のイメージを。

今回の展示物は①笠鉾から山・鉾・屋台へで8品目 ②笠鉾と稚児舞で8品目 ③風流化する「山」では8品目 ④九州の様々な笠鉾では30品目、合計54品目の貴重な品々が展示されています。

講演内容は早瀬さんが会報で説明された内容を写真を交えて各地の祭りの出し物のルーツをひも解くような形で行われましたが、その中で八代市立博物館所蔵の都名所図会(天明6年・1786・再販)というものがありやすらい祭りの説明がありましたが花の咲く春に飛散すると考えられていた疫神を、鬼が各家を回り舞い踊って花笠によりつかせて今宮神社の摂社である疫神社に封じ込める祭りで、「やすらいばなや」という節を繰り返してうたうことからついた呼び名である。その起源は、平安時代末期にさかのぼるとも言われる事や、三宮大明神社(現西岡神宮)の神幸には、笠鉾に続いて「能之山」(曳山、着物を飾ったもの)が出て社前で翁、御旅所の轟で5番の能が奉納されたという記録がある。その時に使われていた面が残っているが、実は八代妙見祭にも小川から「山之役」を務める能役者が小川から来ていたという記録がある。細川三斎の時に廃止になったのですがその理由は加藤家廃絶の理由に起因するとの事。また以前から八代の傘鉾で笠の上に蕪と蝶が乗った本蝶蕪のいわれであるがこの傘鉾は本町から出されます。城下町の中心であるという「本町」の誇りを持って町印にこだわったものとされています。「町(ちょう)」=「蝶(ちょう)に」代えて「本蝶」=「本町」そして「蕪」には諸説があって本町商人の「株」仲間という説、八代の特産品だからという説、蕪という字には「茂る、豊か」という意味もあるなど、しかし、なぜ蕪がデザインされたのかははっきりしたことが分かっていない。

実は今年の2月13日に本町1丁目・2丁目の傘鉾保存会が作っている看板の意味がよく理解できずにブログを書いたことがあるのですが、やっぱり「蝶」と「蕪」はどうもあやふやなままのようです。保存会の説明がなければ意味はよく理解できるのですが。

次回八代市博物館の特別講演会

11月18日(土)

「笠鉾から山車へ」

講師/西岡洋子氏(大阪芸術大学教授)

10時30分~12時

聴講無料 定員80名(事前申込不要)

10月25日 「読売寸評」にゼロの話がありました。普段何気なく使っている言葉にもいろいろな使われ方や解釈の仕方が有るんですね。

ゼロと言えば何も無いことを指すのが普通、でも使い方によってはそうで無いものもある。

日本語って難しいものですね。

でも何とか使いこなしている寛容さを持つ日本人って器用な民族かもしれませんね。

長雨と台風の後だけに「0」の数字を降水確率に見るのはうれしい。もっともこれは雨が全く降らないという予報ではないらしい◆降水確率は10%、20%・・と一の位を四捨五入して発表される。よって0%は5%未満を意味する。気象庁の説明だ◆厳格なゼロと緩いゼロがある。政策でいえば、現実的な数値目標のゼロと、目指す方向性を示した理念としてのゼロがある。例えば小池百合子さんの言う「満員電車ゼロ」などは後者だろう。字義通りに根絶しなくとも責任を問われるようなことにはなるまい◆東京五輪とパラリンピックの開・閉会式に都内で排出される二酸化炭素をゼロにする。小池さんがそう発表したと、昨日の本紙東京版が伝えていた。それまでの〝超過確認分〟を使って見かけ上ゼロにするというから、話は少しややこしい◆五輪といえば今週末で開幕まで1000日となる。準備を疎かにしないために都知事と党首の兼任による「支障のゼロ」が求められよう。このゼロは字義通りの至上命令である。

秋の読書週間 2017年10月27日金曜日~11月9日木曜日

今日から読書週間が始まっています。

期間中に少なくとも1冊は読み上げたいものです。

ゼロや読みかけの1冊はダメですよ。

今日の読売新聞【編集手帳】何度か読み返したのだが意味が通じない。

同新聞9面の「アインシュタインのメモ2億円」の記事でやっと解決した次第。

歳をとると何かに付け鈍くなるものですね。

だんだん阿保になってきているのだろうか?

米国のプリンストンと言う町に、数学の苦手な少女がいた。母親は少女がときどき、宿題を持って外出することに気づいた◆娘は隠すそぶりもなく言った。「数学の宿題が解けなくて困っていたとき、近所に偉い先生がいて、とても良い人だと聞いたの。それで家を訪ねて宿題を手伝ってもらえないかと頼んだら、とっても喜んでくれて」。アインシュタインだったという◆当地の学術研究機関に学んだ数学者の故・矢野健太郎さんが随筆で紹介していた。歴史上、最も偉大とされる物理学者は触れ合う人に幸せをふりまく特技があったらしい◆1922年、東京の帝国ホテルに滞在中に従業員に渡したメモである。「静かで質素な生活は不安に襲われながら成功を追及するより多くの喜びをもたらす」。エルサレムの競売でホテルの便箋2枚が2億円で落札されたという◆宇宙の壮大な成り立ちに数式の橋をかける頭脳のどこにそんな場所があったのか、ふしぎなほど身近な空間に温かな思慮を配っている。科学の域を超えたその人のハートフルな語録は今なお世界中で人気がある。日本初の言葉もそこに加わる。

9面の記事と同じような内容でメモのドイツ語を日本語に訳した部分が少し違いますがBBCニュースが分かりやすかったので写し取りました。

アインシュタインの「幸福論」、約2億円で落札 帝国ホテルでチップ代わりに 2017年10月25日 BBCニュース

ノーベル物理学賞を受賞した物理学者アルバート・アインシュタインが幸福な生活についての考えを書き記したメモ2枚が24日、エルサレムのオークションで合計約180万ドル(約2億500万円)で落札された。

アインシュタインは1922年に滞在していた東京の帝国ホテルで、ベルボーイにチップの代わりにメモを渡した際、運がよければこれは価値のあるものになると語ったという。

ドイツ出身のアインシュタインは科学の研究に一生をささげたが、メモでは、長年夢見た目標を達成することは必ずしも幸せを約束しないと述べている。

ホテルの部屋でベルボーイから届け物を受け取った際、アインシュタインはチップとして払えるお金を持っていなかった。

当時、講演のため日本を訪れていたアインシュタインはノーベル物理学賞の受賞を知ったばかり。チップの代わりにホテルの便せんにドイツ語の一文を書いてボーイに手渡した。メモには、「穏やかでつつましい生活は、成功を追求するせいで常に浮き足立っているよりも、より多くの幸福をもたらす」と書かれてあった。

同時に書かれた2枚目のメモには、「意思があれば道は開ける」と短く書かれている。

1枚目のメモは156万ドルで落札され、2枚目は24万ドルで落札された。

オークション会社によると、落札額は予想を大幅に上回ったという。メモ2枚のうちの1枚の落札者は欧州からだというが、身元は本人の希望で明らかにされていない。

出品したのは、アインシュタインからメモを受け取ったベルボーイのおいだとみられている。

「アインシュタインが残した名言」

●我々の問題は、問題を生み出した時と同じ考え方では解決できない。

●本当の知性のしるしは、知識ではなく想像力だ。

●我々はいまだに、自然が明らかにしてくれたことの1%の1000分の1さえ分かっていない。

●素敵な女の子を口説いているときは1時間が1秒のように感じる。真っ赤な燃えかすに座ったら1秒が1時間のように感じる。それが相対性だ。

矢野健太郎 (数学者)

矢野 健太郎(やの けんたろう、1912年(明治45年)3月1日 - 1993年(平成5年)12月25日)は、日本の数学者。東京工業大学名誉教授。専門は微分幾何学。従三位勲二等瑞宝章。数学教育、一般への啓蒙についても精力的に活動し、この方面に関する著作も多い。

彫刻家の子として東京に生まれた。市立東京二中、旧制東京高校、東京帝国大学理学部数学科を卒業後、同大学助教授、東京工業大学教授などを務めた。1950年(昭和25年) - 1952年(昭和27年)にはプリンストン高等研究所に赴任し、アインシュタインをはじめとする一流数学者の薫陶を受けた。

同新聞9面の「アインシュタインのメモ2億円」の記事でやっと解決した次第。

歳をとると何かに付け鈍くなるものですね。

だんだん阿保になってきているのだろうか?

米国のプリンストンと言う町に、数学の苦手な少女がいた。母親は少女がときどき、宿題を持って外出することに気づいた◆娘は隠すそぶりもなく言った。「数学の宿題が解けなくて困っていたとき、近所に偉い先生がいて、とても良い人だと聞いたの。それで家を訪ねて宿題を手伝ってもらえないかと頼んだら、とっても喜んでくれて」。アインシュタインだったという◆当地の学術研究機関に学んだ数学者の故・矢野健太郎さんが随筆で紹介していた。歴史上、最も偉大とされる物理学者は触れ合う人に幸せをふりまく特技があったらしい◆1922年、東京の帝国ホテルに滞在中に従業員に渡したメモである。「静かで質素な生活は不安に襲われながら成功を追及するより多くの喜びをもたらす」。エルサレムの競売でホテルの便箋2枚が2億円で落札されたという◆宇宙の壮大な成り立ちに数式の橋をかける頭脳のどこにそんな場所があったのか、ふしぎなほど身近な空間に温かな思慮を配っている。科学の域を超えたその人のハートフルな語録は今なお世界中で人気がある。日本初の言葉もそこに加わる。

9面の記事と同じような内容でメモのドイツ語を日本語に訳した部分が少し違いますがBBCニュースが分かりやすかったので写し取りました。

アインシュタインの「幸福論」、約2億円で落札 帝国ホテルでチップ代わりに 2017年10月25日 BBCニュース

ノーベル物理学賞を受賞した物理学者アルバート・アインシュタインが幸福な生活についての考えを書き記したメモ2枚が24日、エルサレムのオークションで合計約180万ドル(約2億500万円)で落札された。

アインシュタインは1922年に滞在していた東京の帝国ホテルで、ベルボーイにチップの代わりにメモを渡した際、運がよければこれは価値のあるものになると語ったという。

ドイツ出身のアインシュタインは科学の研究に一生をささげたが、メモでは、長年夢見た目標を達成することは必ずしも幸せを約束しないと述べている。

ホテルの部屋でベルボーイから届け物を受け取った際、アインシュタインはチップとして払えるお金を持っていなかった。

当時、講演のため日本を訪れていたアインシュタインはノーベル物理学賞の受賞を知ったばかり。チップの代わりにホテルの便せんにドイツ語の一文を書いてボーイに手渡した。メモには、「穏やかでつつましい生活は、成功を追求するせいで常に浮き足立っているよりも、より多くの幸福をもたらす」と書かれてあった。

同時に書かれた2枚目のメモには、「意思があれば道は開ける」と短く書かれている。

1枚目のメモは156万ドルで落札され、2枚目は24万ドルで落札された。

オークション会社によると、落札額は予想を大幅に上回ったという。メモ2枚のうちの1枚の落札者は欧州からだというが、身元は本人の希望で明らかにされていない。

出品したのは、アインシュタインからメモを受け取ったベルボーイのおいだとみられている。

「アインシュタインが残した名言」

●我々の問題は、問題を生み出した時と同じ考え方では解決できない。

●本当の知性のしるしは、知識ではなく想像力だ。

●我々はいまだに、自然が明らかにしてくれたことの1%の1000分の1さえ分かっていない。

●素敵な女の子を口説いているときは1時間が1秒のように感じる。真っ赤な燃えかすに座ったら1秒が1時間のように感じる。それが相対性だ。

矢野健太郎 (数学者)

矢野 健太郎(やの けんたろう、1912年(明治45年)3月1日 - 1993年(平成5年)12月25日)は、日本の数学者。東京工業大学名誉教授。専門は微分幾何学。従三位勲二等瑞宝章。数学教育、一般への啓蒙についても精力的に活動し、この方面に関する著作も多い。

彫刻家の子として東京に生まれた。市立東京二中、旧制東京高校、東京帝国大学理学部数学科を卒業後、同大学助教授、東京工業大学教授などを務めた。1950年(昭和25年) - 1952年(昭和27年)にはプリンストン高等研究所に赴任し、アインシュタインをはじめとする一流数学者の薫陶を受けた。

Posted by マー君 at

11:28

│Comments(0)

先日の日曜日、博物館ネットワークセンターで「暮らしの移り変わり」という題目で民俗学のレクチャーがありました。

担当は國本信夫さんが話されました。

そもそもこの民俗学とはということから話は始まりましたが、あまり馴染みのない学問です。

いまでも高校生までの学校の教材にはなくて、大学でやっと専門課程で扱われる程度で新しい分野の学問と言っていいでしょう。

民俗学も歴史学も考古学も共通していることは昔の事を知るための学問です。

違いを比べてみると

●歴史学・・・文字記録の研究が中心

文書:紙が使えて、文字がかける人しか残せない。

:事件、通常でないことが記録されやすい。

●考古学・・・遺跡や遺物の研究が中心

残りやすい物(石、土器など)と残りにくい物(植物、金属など)がある。

説明がない。用途なども類推するしかない。抽象的なこと、人の考えや感情に弱い。

※歴史学、考古学は何時(年代、時代)が命。

※歴史学考古学だけでは普通の人々(庶民)の暮らしの歴史は分からない。

●民俗学・・・庶民が繰り返し行ってきた暮らしを「今」生きている人から聞いての研究が中心

聞き書きいま生きている人からの聞き書きではせいぜい数十年前のことしか分からない。何時始まったにか、何時変わったのかが分からない。

※歴史学の時間は直線的な時間の捉え方しかできないが民俗学の時間の捉え方は繰り返しである。

柳田国男

[1875~1962]民俗学者。兵庫の生まれ。貴族院書記官長を退官後、朝日新聞に入社。国内を旅して民俗・伝承を調査、日本の民俗学の確立に尽力した。文化勲章受章。著「遠野物語」「石神問答」「民間伝承論」「海上の道」など。

柳田国男が、最初、民俗学に取り組むにあたって抱いていた問題意識は、

「なぜに農民は貧なりや」

というものでありました。

彼は民俗学の研究によって、現在における社会問題をいかに解決するかを、

歴史的に考えようとしたのでありました。

それが、やがて日本文化の成り立ちの探求へと広がっていきました。

柳田は民俗学について、

「目的においては、歴史家と同じ、ただ、方法だけが少し新しいのである。」

と話していたといいます。

柳田国男の民俗学は、異なる角度から歴史を見つめ直す方向性を示し、

歴史研究に広がりを持たせたものであったと言えるでしょう。

●「ちょっと昔の暮らし探検Ⅷ」開催中 博物館ネットワークセンター展示室

ミュージアムトークのお知らせ

民俗学担当の迫田久美子さんが、「わらの文化」についてお話します。

日時:11月26日(日) 10時30分から1時間程度

場所:博物館ネットワークセンター 宇城市松橋町豊福1696 電話0964-34-3301

担当は國本信夫さんが話されました。

そもそもこの民俗学とはということから話は始まりましたが、あまり馴染みのない学問です。

いまでも高校生までの学校の教材にはなくて、大学でやっと専門課程で扱われる程度で新しい分野の学問と言っていいでしょう。

民俗学も歴史学も考古学も共通していることは昔の事を知るための学問です。

違いを比べてみると

●歴史学・・・文字記録の研究が中心

文書:紙が使えて、文字がかける人しか残せない。

:事件、通常でないことが記録されやすい。

●考古学・・・遺跡や遺物の研究が中心

残りやすい物(石、土器など)と残りにくい物(植物、金属など)がある。

説明がない。用途なども類推するしかない。抽象的なこと、人の考えや感情に弱い。

※歴史学、考古学は何時(年代、時代)が命。

※歴史学考古学だけでは普通の人々(庶民)の暮らしの歴史は分からない。

●民俗学・・・庶民が繰り返し行ってきた暮らしを「今」生きている人から聞いての研究が中心

聞き書きいま生きている人からの聞き書きではせいぜい数十年前のことしか分からない。何時始まったにか、何時変わったのかが分からない。

※歴史学の時間は直線的な時間の捉え方しかできないが民俗学の時間の捉え方は繰り返しである。

柳田国男

[1875~1962]民俗学者。兵庫の生まれ。貴族院書記官長を退官後、朝日新聞に入社。国内を旅して民俗・伝承を調査、日本の民俗学の確立に尽力した。文化勲章受章。著「遠野物語」「石神問答」「民間伝承論」「海上の道」など。

柳田国男が、最初、民俗学に取り組むにあたって抱いていた問題意識は、

「なぜに農民は貧なりや」

というものでありました。

彼は民俗学の研究によって、現在における社会問題をいかに解決するかを、

歴史的に考えようとしたのでありました。

それが、やがて日本文化の成り立ちの探求へと広がっていきました。

柳田は民俗学について、

「目的においては、歴史家と同じ、ただ、方法だけが少し新しいのである。」

と話していたといいます。

柳田国男の民俗学は、異なる角度から歴史を見つめ直す方向性を示し、

歴史研究に広がりを持たせたものであったと言えるでしょう。

●「ちょっと昔の暮らし探検Ⅷ」開催中 博物館ネットワークセンター展示室

ミュージアムトークのお知らせ

民俗学担当の迫田久美子さんが、「わらの文化」についてお話します。

日時:11月26日(日) 10時30分から1時間程度

場所:博物館ネットワークセンター 宇城市松橋町豊福1696 電話0964-34-3301

終わってしまった選挙に不平不満を言うつもりはないがこの人に振り回された人は何人いるだろうか?

生半可な采配で世の中を動かそうとしても国民はついてきませんでした。言動や態度で性根を見透かされた結果だと思われます。これからはもっと謙虚な姿勢で何事にも対応していかないともう人はついてきませんよ。・・小池さんへ。

吉野弘さんが詩に書いている。〈「感」の中に「惑」に似た部分があります〉と◆「好感」というときの「感」の中にも、それはあったに違いない。小池新党への期待はあるとき急速にしぼんだ。民進党が希望の党への合流を決めたのち、小池代表は基本政策で一致しない候補について「排除します」と語った。支持層の「感」が「惑」に変わったのはその瞬間ではなかったか◆それにしても排除とは冷ややかな言葉である。人やその集団に向けてはあまり使わない。当方寡聞にして「暴力団」以外の使用例を思いつかない◆理立って情立たず、だろうか。政策の一致は必要としても言葉を選び、同じ志を持つ人に集まってもらうと述べていればどうだったろう。かくしてライバル政党は勢いを失い、政権与党が勝利した。選択の余地なしゆえの信任という面はぬぐえまい◆二つの学園問題などで国会論戦を空費させた政権の驕り、緩みがなしとされたわけではなかろう。ぱっと見、「不惑」と「不感」は誤解しやすい。国のかじ取りを惑わず。それは当然として、勝ちに酔い、自省すべきあれこれを感じなくなったでは困る。

読売新聞 【編集手帳】 2017・10・23

吉野弘 よしの-ひろし

1926-2014 昭和後期-平成時代の詩人。

大正15年1月16日生まれ。昭和18年帝国石油に入社。戦後労働組合運動に従事するが過労でたおれ,療養中に詩をかく。詩誌「櫂」同人。32年第1詩集「消息」を発表,やさしい日常的表現のなかに残酷な真実を明確にとらえ,47年「感傷旅行」で読売文学賞,平成2年「自然渋滞」で詩歌文学館賞。詩集はほかに「幻・方法」,詩論集に「遊動視点」など。平成26年1月15日死去。87歳。山形県出身。酒田商業卒。

寡・・読み:(音読み)「カ」 意味:すくない。よわい。力や数が少ない。

寡聞(カブン)・・ 意味: 見聞の狭いこと。主に謙遜の意で用いる。

生半可な采配で世の中を動かそうとしても国民はついてきませんでした。言動や態度で性根を見透かされた結果だと思われます。これからはもっと謙虚な姿勢で何事にも対応していかないともう人はついてきませんよ。・・小池さんへ。

吉野弘さんが詩に書いている。〈「感」の中に「惑」に似た部分があります〉と◆「好感」というときの「感」の中にも、それはあったに違いない。小池新党への期待はあるとき急速にしぼんだ。民進党が希望の党への合流を決めたのち、小池代表は基本政策で一致しない候補について「排除します」と語った。支持層の「感」が「惑」に変わったのはその瞬間ではなかったか◆それにしても排除とは冷ややかな言葉である。人やその集団に向けてはあまり使わない。当方寡聞にして「暴力団」以外の使用例を思いつかない◆理立って情立たず、だろうか。政策の一致は必要としても言葉を選び、同じ志を持つ人に集まってもらうと述べていればどうだったろう。かくしてライバル政党は勢いを失い、政権与党が勝利した。選択の余地なしゆえの信任という面はぬぐえまい◆二つの学園問題などで国会論戦を空費させた政権の驕り、緩みがなしとされたわけではなかろう。ぱっと見、「不惑」と「不感」は誤解しやすい。国のかじ取りを惑わず。それは当然として、勝ちに酔い、自省すべきあれこれを感じなくなったでは困る。

読売新聞 【編集手帳】 2017・10・23

吉野弘 よしの-ひろし

1926-2014 昭和後期-平成時代の詩人。

大正15年1月16日生まれ。昭和18年帝国石油に入社。戦後労働組合運動に従事するが過労でたおれ,療養中に詩をかく。詩誌「櫂」同人。32年第1詩集「消息」を発表,やさしい日常的表現のなかに残酷な真実を明確にとらえ,47年「感傷旅行」で読売文学賞,平成2年「自然渋滞」で詩歌文学館賞。詩集はほかに「幻・方法」,詩論集に「遊動視点」など。平成26年1月15日死去。87歳。山形県出身。酒田商業卒。

寡・・読み:(音読み)「カ」 意味:すくない。よわい。力や数が少ない。

寡聞(カブン)・・ 意味: 見聞の狭いこと。主に謙遜の意で用いる。

八代では恒例の花火大会が雨天決行で土曜日に開催され久々の賑わいを見せました。昨日投開票があった衆議院選挙、台風21号の影響や熊本県の選挙区が5区あったものが4区になり選挙地域が拡大されたせいか、もう一つ盛り上がりに欠けていたようにも思います。何のための選挙なのかも争点が最後まではっきりしなかったようにも思えます。

南北に長い日本列島、北と南では気候も大きく変わってきますが今日は二十四節気の一つ霜降です。

●季節

露が冷気によって霜となって降り始めるころ。 『暦便覧』では「露が陰気に結ばれて霜となりて降るゆゑ也」と説明している。

楓や蔦が紅葉し始めるころ。この日から立冬までの間に吹く寒い北風を木枯らしと呼ぶ。

●霜が降りる気温

霜が降りるには、その周辺の温度が0℃以下であることが条件ですが、気象庁で発表される気温は地上から1.5mの高さで観測しますので、気温が3℃と発表されていても、地面の温度は0℃以下になっていることもあります。

農業はもちろん、花や植物の栽培にも霜は要注意。天気予報で予想気温が3~4℃であっても霜対策をしておいた方がいいようです。

※寒さは確かに感じるようになりましたが、ご当地八代で霜が降りるのはまだまだ先のようです。

南北に長い日本列島、北と南では気候も大きく変わってきますが今日は二十四節気の一つ霜降です。

霜降は、二十四節気の第18。九月中。 10月23日頃(2017年は10月23日)。および立冬までの期間。太陽黄径210度。寒露から数えて15日目頃。

秋が一段と深まり、朝霜が見られる頃。朝晩の冷え込みが厳しくなり、日が短くなったことを実感できます。初霜の知らせが聞かれるのも大体この頃で、山は紅葉で彩られます。

コートや暖房器具の準備など、この頃から冬支度を始めます。

読書や編み物をしたりして、秋の夜長を楽しむのもいいですね。

秋が一段と深まり、朝霜が見られる頃。朝晩の冷え込みが厳しくなり、日が短くなったことを実感できます。初霜の知らせが聞かれるのも大体この頃で、山は紅葉で彩られます。

コートや暖房器具の準備など、この頃から冬支度を始めます。

読書や編み物をしたりして、秋の夜長を楽しむのもいいですね。

●季節

露が冷気によって霜となって降り始めるころ。 『暦便覧』では「露が陰気に結ばれて霜となりて降るゆゑ也」と説明している。

楓や蔦が紅葉し始めるころ。この日から立冬までの間に吹く寒い北風を木枯らしと呼ぶ。

●霜が降りる気温

霜が降りるには、その周辺の温度が0℃以下であることが条件ですが、気象庁で発表される気温は地上から1.5mの高さで観測しますので、気温が3℃と発表されていても、地面の温度は0℃以下になっていることもあります。

農業はもちろん、花や植物の栽培にも霜は要注意。天気予報で予想気温が3~4℃であっても霜対策をしておいた方がいいようです。

※寒さは確かに感じるようになりましたが、ご当地八代で霜が降りるのはまだまだ先のようです。

昨日行ってきました。

昨日行ってきました。選挙には行きましたか?

政治に直接関与出来るのは選挙権を行使できるこの機会だけですよ。

まだまだ時間はありますのでひとりひとりの貴重な一票を行使しましょう。

わらび保育園 22日12時ごろ・・・何故か人の気配がありません。

毎年行われている八代の花火大会、今年はもう30回目になるそうです。

八代は朝から小雨です。開催が危ぶまれますが新着情報を調べてみますと予定どうり開催するとの事です。

遠くから来られる方は出かける前に下記へ確認されてから来られた方がいいと思います。

| お問い合わせ | やつしろ全国花火競技大会実行委員会(市観光振興課) 電話:0965-33-4115 |

|---|

新着情報

2017-10-21

【開催】やつしろ全国花火競技大会は開催します

第30回やつしろ 全国花火競技大会

開催日:10月21日

場所:〒866-0061 熊本県八代市球磨川河川緑地 新萩原橋上流

今年の花火大会は熊本地震復興祈願として行われるそうです。

昨日、竹原神社の貼紙を見てあと10日ほどすれば妙見祭の準備が始まるんだとこの寒さとともに秋を越えていっきに冬の行事に思いが馳せました。

年中暖かい所に住まいしていると、急な冷え込みは身体にこたえます。毎年、妙見祭は寒さを感じながら神幸行列を見学した思い出があります。

九州三大祭りは

●長崎諏訪神社おくんち:10月7日~9日(諏訪神社例祭は8日)中華街のある町らしく蛇踊りや、京都由来の「こっこでしょ」などがおこなわれます。

●福岡筥崎宮放生会:9月12日~18日放生会(ほうじょうや)とは生きとし生けるものの生命を慈しみ守られる八幡大神の御心にこたえる祭りで、同時に実りの秋を迎えて海の幸、山の幸に感謝する祭りでもあります。

●妙見宮祭礼神幸行列(八代妙見祭):ユネスコ無形文化遺産に2016年11月30日に登録された、11月22日(お下り)~23日(お上り)に行われる熊本県八代市の祭りです。

妙見祭というのは実は開催が10月31日の注連縄(しめなわだて)という行事から始まり12月 1日の注連納(しめおさめ)で締め括られます。

その間に色々な行事があり11月15日には浅井神社大祭が有りその後、 塩屋八幡宮から八代神社(妙見宮)のお下り・お上りの神幸行列がなされます。

八代市代陽小学校校庭横にある浅井神社は、八大龍王をまつる神社で、「八王さん」とも呼ばれています。

かつて、妙見の神様が八大龍王に導かれ、この地に寄港した場所と伝えられ、妙見祭に出る神馬と獅子がこの神社の境内にある井戸の水でお祓いを受けるのが習わしです。

獅子舞は、古くは仏教の伝来とともに大陸から伝わり、寺社の法会や祭礼で演じられるようになり、日本各地に広まったもので、悪霊を退散させ、その場を清める役割を持っています。妙見祭でも行列の行く手を清めるため先導を務めます。

妙見祭の獅子舞は、中国風の衣装や楽器を用いるのが特徴で、江戸時代、八代城下の豪商・井桜屋勘七が奉納したのが始まりです。

勘七は、商用で長崎を訪れた際に、諏訪神社祭礼(長崎くんち)で見た羅漢獅子舞(現在は奉納されていない)に魅了され、これを妙見祭に奉納したいと数年思い続け、21歳の秋、長崎に渡り、太鼓や「ちゃんめら」を習い覚え、衣装や舞い方を工夫して、元禄4年(1691)初めて妙見祭に奉納したと伝えられています。

妙見信仰とは

妙見(ミョウケン)信仰とは、一般には仏教でいう北辰妙見菩薩(ホクシンミョウケンボサツ)に対する信仰をいうが、その原姿は、道教における星辰信仰、特に北極星・北斗七星に対する信仰である。

道教では、北天にあって動かない北極星(北辰ともいう)を宇宙の全てを支配する最高神・天帝(太一神ともいう)として崇め、その傍らで天帝の乗り物ともされる北斗七星は、天帝からの委託を受けて人々の行状を監視し、その生死禍福を支配するとされた。そこから、北辰・北斗に祈れば百邪を除き、災厄を免れ、福がもたらされ、長生きできるとの信仰が生まれ、その半面、悪行があれば寿命が縮められ、死後も地獄の責め苦から免れないともされた。

この北辰・北斗を神格化したのが『鎮宅霊符神』(チンタクレイフシン)で、それが仏教に入って『北辰妙見菩薩』と変じ、神道では『天御中主神』(アメノミナカヌシ)と習合したという。

この北辰・北斗信仰がわが国に入ったのは推古天皇のころというが、その真偽は不明。ただ、奈良・明日香の高松塚古墳の天井に北斗七星が、北壁に北斗の象徴である玄武像(ゲンブ、亀と蛇とがかみついた像)が描かれ、また正倉院御物にも金泥・銀泥で北斗七星が描かれた合子(ゴウス)があることなどからみると、奈良時代に知られていたのは確かである。

※鎮宅霊符神

鎮宅霊符の“霊符”とは一種の護符で、ご利益の種類に応じて多くの霊符があるという。わが国でいう“お札”“お守り”の原点ともいえる。

鎮宅霊符とは72種の霊符を一枚にまとめたもので、文字通り家宅を治め家人の安全を護る護符であり、これを家の四方に配すれば邪霊排除、いわゆる魔除けに効果があるとされた。

その霊符が時代とともに次第にご利益の範囲を弘め、例えば漢の頃、貧しくて病難災厄が続いていたある一家に、ある日二人の童子が訪れて鎮宅霊符を授け、

「これを朝夕礼拝祈念すれば、10年にして家おおいに富み、20年にして子孫繁栄、30年にして天子がその家を訪れるであろう」

と告げた。奇しきことと思いながらも礼拝していたら、お告げの通り天子が訪れてくるまでに富み栄えた。その家を訪れた天子は、その話を聞き、この霊符の霊験あらたかなことに驚き、自らも信奉し且つ天下に弘めさせた、との伝承があるように、数ある霊符のなかで最も強力な力を持つ霊符として広く信仰されたという。

※北辰妙見菩薩(妙見菩薩)

仏教にいう“菩薩”とは、“悟りを求める人”あるいは“悟りを得た人”の意で、仏に次ぐ地位にある尊格だが、妙見菩薩は菩薩を称するもののインド由来のそれと異なり、仏教パルテノンでは、弁財天や毘沙門天などと同じく“天部”に属する。一般の菩薩に比べて格が低いということだが、その分、身近な尊格として親しみやすかったのかもしれない。

妙見とは“妙なる視力”、事の善悪や真理をよく見通すという意で、七仏所説神呪経(5・6世紀頃中国で成立した偽経)には、

『吾は北辰菩薩、名づけて妙見という。・・・吾を祀らば護国鎮守・除災招福・長寿延命・風雨順調・五穀豊穣・人民安楽にして、王は徳を讃えられん』

と現世利益の功徳を讃えている。

わが国では密教や修験道で重要視され、これを勧請しての国家鎮護・除災招福の祈願が密教僧あるいは修験僧によって盛んにおこなわれたという。特に日蓮宗では「日蓮が宗門隆盛を祈っているとき、天から大きな明星が降りてきた」とか「日蓮が伊勢の常明寺に滞在しているとき、北辰妙見菩薩が姿を顕した」といった伝承から、宗祖・日蓮との関わりが深く、妙見菩薩を祀る星祭りが盛大におこなわれたという。

また俗信では、眼病平癒に験ある仏として巷間に浸透している。

※天御中主神

アメノミナカヌシとは、古事記冒頭の天地開闢に際して、混沌のなかから最初に成り出でた造化三神(アメノミナカヌシ・タカミムスヒ・カミムスヒ)の中心となる神である。ただ、この神は開闢の冒頭に登場するもただちに身を隠したため何らの事績もなく、古社のなかでこの神を祭神とする社はなく、この神の後裔を名乗る氏族もないという不思議な神で、重要な神でありながら中心から身を引いた神といえる。

しかし鎌倉以降、特に江戸時代になって記紀神話の再解釈や神道思想の高揚とともに、この神を天地創造の主宰神・世界を創造し支配する最高神とする思想が生まれ、神仏習合の進展ともあいまって妙見菩薩や鎮宅霊符神と習合していったといわれる。

この神が鎮宅霊符神と習合したのは、両者ともに宇宙を創生した最高神とされることが大きな要因であろうが、この神について、記紀神話に何らの記載もないことから、後世の神格形成に際して自由度が高かったことからともいえ、それはキリスト教におけるマリア信仰と同じである。

※妙見信仰の現在

江戸時代までの妙見信仰は、仏教の北辰妙見信仰と道教の鎮宅霊符信仰、そして神道の天御中主信仰などが入り交じった複雑なものであった。しかし現世利益を求める庶民からすると、そこに祀られている神仏の神格・由来など関係ないことで、ただありがたい神仏として祈ることと引き換えに、求めるご利益さえ与えてもらえば良しとしたのが実態で、それは現在にも引き継がれた庶民の信仰である。

いま鎮宅霊符神を表に出している社寺は少なく、ミョウケンボサツを主尊とする寺院とアメノミナカヌシを主祭神とする神社に別れている。これは明治初年の神仏分離によって、鎮宅霊符神が邪神として排除されたためである。

いま大坂とその周辺では、日本三大妙見のひとつとして知られる“能勢の妙見さん”が著名で、“星田の妙見さん”がこれに次ぐが、他にも各地に仏教系・神道系の妙見信仰を見ることができる。

日本三大妙見>能勢妙見山、相馬妙見堂、八代妙見

妙見菩薩(みょうけんぼさつ)は、日本で信仰されている神格のひとつで、菩薩という名ではありますが、仏ではなく天部(てんぶ)に分類されています。これは、インドから渡来する際に中国で北極星信仰と集合したためです。星に関わる神格のため、道教や密教、陰陽道などの要素が混在しており、神仏習合の時代には千葉氏や九戸氏(くのへし)など武家が守り神としていたほか、霊場や山岳信仰と結びついて祀られていました。これらの信仰は、明治の神仏分離政策のために神社になったり寺になったりとさまざまですが、現代にも残っています。

妙見菩薩または妙見神を祀る寺社仏閣として有名なのが、日本三大妙見と呼ばれるものです。

●大阪府・能勢妙見山

能勢妙見山(のせみょうけんざん)は、大阪府豊能郡能勢町(おおさかふとよのぐんのせちょう)の妙見山山頂にある寺院です。日蓮宗の霊場として知られ、境内に鳥居が残っていることから能勢妙見宮(のせみょうけんぐう)、また能勢妙見堂との通称があります。関西における日蓮宗の重要な拠点となっています。

妙見山の山頂には行基(ぎょうき)が建立したとされる寺院があり、鎌倉時代に能勢氏が領主となったときに妙見菩薩を祀ったのが妙見堂のはじまりとされます。能勢氏の庇護のもとに多くの参拝者が訪れるようになり、「能勢の妙見さん」として全国的な知名度を得ました。

●福島県・相馬妙見堂

相馬妙見堂(そうまみょうけんどう)は、福島県相馬市中村(ふくしまけんそうましなかむら)にある神社で、相馬中村神社というのが正式な名称です。東北の夏祭りとして知られる相馬馬追(そうまのまおい)の出陣式が行なわれる神社でもあります。

この神社の起源は、この土地を治めていた豪族である相馬氏(そうまし)の始祖である平将門(たいらのまさかど)が下総国(しもうさのくに)に建てた妙見社にあるとされています。関ヶ原の戦いでいったんは改易された相馬市ですが、1611年に復活し中村藩を立て、初代藩主・相馬利胤が城内に妙見社を建立、それを2代藩主・相馬義胤が現在の移転させたのが現在に残る相馬妙見堂です。

●熊本県・八代妙見

代妙見(やつしろみょうけん)は熊本県八代市妙見町にある神社です。正式な名前を八代神社(やつしろじんじゃ)といい、妙見宮とも呼ばれます。

795年に横岳の山頂に上宮を創立、1160に中宮を建立、1186年に下宮が創建され、この下宮が現在の本宮となっています。神仏習合の神宮寺として広く崇敬を集めていましたが、明治時代の神仏分離令によって神社となり現在にいたります。

11月には国の重要無形文化財に指定されている妙見祭が開催されています。

年中暖かい所に住まいしていると、急な冷え込みは身体にこたえます。毎年、妙見祭は寒さを感じながら神幸行列を見学した思い出があります。

九州三大祭りは

●長崎諏訪神社おくんち:10月7日~9日(諏訪神社例祭は8日)中華街のある町らしく蛇踊りや、京都由来の「こっこでしょ」などがおこなわれます。

●福岡筥崎宮放生会:9月12日~18日放生会(ほうじょうや)とは生きとし生けるものの生命を慈しみ守られる八幡大神の御心にこたえる祭りで、同時に実りの秋を迎えて海の幸、山の幸に感謝する祭りでもあります。

●妙見宮祭礼神幸行列(八代妙見祭):ユネスコ無形文化遺産に2016年11月30日に登録された、11月22日(お下り)~23日(お上り)に行われる熊本県八代市の祭りです。

妙見祭というのは実は開催が10月31日の注連縄(しめなわだて)という行事から始まり12月 1日の注連納(しめおさめ)で締め括られます。

その間に色々な行事があり11月15日には浅井神社大祭が有りその後、 塩屋八幡宮から八代神社(妙見宮)のお下り・お上りの神幸行列がなされます。

八代市代陽小学校校庭横にある浅井神社は、八大龍王をまつる神社で、「八王さん」とも呼ばれています。

かつて、妙見の神様が八大龍王に導かれ、この地に寄港した場所と伝えられ、妙見祭に出る神馬と獅子がこの神社の境内にある井戸の水でお祓いを受けるのが習わしです。

獅子舞は、古くは仏教の伝来とともに大陸から伝わり、寺社の法会や祭礼で演じられるようになり、日本各地に広まったもので、悪霊を退散させ、その場を清める役割を持っています。妙見祭でも行列の行く手を清めるため先導を務めます。

妙見祭の獅子舞は、中国風の衣装や楽器を用いるのが特徴で、江戸時代、八代城下の豪商・井桜屋勘七が奉納したのが始まりです。

勘七は、商用で長崎を訪れた際に、諏訪神社祭礼(長崎くんち)で見た羅漢獅子舞(現在は奉納されていない)に魅了され、これを妙見祭に奉納したいと数年思い続け、21歳の秋、長崎に渡り、太鼓や「ちゃんめら」を習い覚え、衣装や舞い方を工夫して、元禄4年(1691)初めて妙見祭に奉納したと伝えられています。

妙見信仰とは

妙見(ミョウケン)信仰とは、一般には仏教でいう北辰妙見菩薩(ホクシンミョウケンボサツ)に対する信仰をいうが、その原姿は、道教における星辰信仰、特に北極星・北斗七星に対する信仰である。

道教では、北天にあって動かない北極星(北辰ともいう)を宇宙の全てを支配する最高神・天帝(太一神ともいう)として崇め、その傍らで天帝の乗り物ともされる北斗七星は、天帝からの委託を受けて人々の行状を監視し、その生死禍福を支配するとされた。そこから、北辰・北斗に祈れば百邪を除き、災厄を免れ、福がもたらされ、長生きできるとの信仰が生まれ、その半面、悪行があれば寿命が縮められ、死後も地獄の責め苦から免れないともされた。

この北辰・北斗を神格化したのが『鎮宅霊符神』(チンタクレイフシン)で、それが仏教に入って『北辰妙見菩薩』と変じ、神道では『天御中主神』(アメノミナカヌシ)と習合したという。

この北辰・北斗信仰がわが国に入ったのは推古天皇のころというが、その真偽は不明。ただ、奈良・明日香の高松塚古墳の天井に北斗七星が、北壁に北斗の象徴である玄武像(ゲンブ、亀と蛇とがかみついた像)が描かれ、また正倉院御物にも金泥・銀泥で北斗七星が描かれた合子(ゴウス)があることなどからみると、奈良時代に知られていたのは確かである。

※鎮宅霊符神

鎮宅霊符の“霊符”とは一種の護符で、ご利益の種類に応じて多くの霊符があるという。わが国でいう“お札”“お守り”の原点ともいえる。

鎮宅霊符とは72種の霊符を一枚にまとめたもので、文字通り家宅を治め家人の安全を護る護符であり、これを家の四方に配すれば邪霊排除、いわゆる魔除けに効果があるとされた。

その霊符が時代とともに次第にご利益の範囲を弘め、例えば漢の頃、貧しくて病難災厄が続いていたある一家に、ある日二人の童子が訪れて鎮宅霊符を授け、

「これを朝夕礼拝祈念すれば、10年にして家おおいに富み、20年にして子孫繁栄、30年にして天子がその家を訪れるであろう」

と告げた。奇しきことと思いながらも礼拝していたら、お告げの通り天子が訪れてくるまでに富み栄えた。その家を訪れた天子は、その話を聞き、この霊符の霊験あらたかなことに驚き、自らも信奉し且つ天下に弘めさせた、との伝承があるように、数ある霊符のなかで最も強力な力を持つ霊符として広く信仰されたという。

※北辰妙見菩薩(妙見菩薩)

仏教にいう“菩薩”とは、“悟りを求める人”あるいは“悟りを得た人”の意で、仏に次ぐ地位にある尊格だが、妙見菩薩は菩薩を称するもののインド由来のそれと異なり、仏教パルテノンでは、弁財天や毘沙門天などと同じく“天部”に属する。一般の菩薩に比べて格が低いということだが、その分、身近な尊格として親しみやすかったのかもしれない。

妙見とは“妙なる視力”、事の善悪や真理をよく見通すという意で、七仏所説神呪経(5・6世紀頃中国で成立した偽経)には、

『吾は北辰菩薩、名づけて妙見という。・・・吾を祀らば護国鎮守・除災招福・長寿延命・風雨順調・五穀豊穣・人民安楽にして、王は徳を讃えられん』

と現世利益の功徳を讃えている。

わが国では密教や修験道で重要視され、これを勧請しての国家鎮護・除災招福の祈願が密教僧あるいは修験僧によって盛んにおこなわれたという。特に日蓮宗では「日蓮が宗門隆盛を祈っているとき、天から大きな明星が降りてきた」とか「日蓮が伊勢の常明寺に滞在しているとき、北辰妙見菩薩が姿を顕した」といった伝承から、宗祖・日蓮との関わりが深く、妙見菩薩を祀る星祭りが盛大におこなわれたという。

また俗信では、眼病平癒に験ある仏として巷間に浸透している。

※天御中主神

アメノミナカヌシとは、古事記冒頭の天地開闢に際して、混沌のなかから最初に成り出でた造化三神(アメノミナカヌシ・タカミムスヒ・カミムスヒ)の中心となる神である。ただ、この神は開闢の冒頭に登場するもただちに身を隠したため何らの事績もなく、古社のなかでこの神を祭神とする社はなく、この神の後裔を名乗る氏族もないという不思議な神で、重要な神でありながら中心から身を引いた神といえる。

しかし鎌倉以降、特に江戸時代になって記紀神話の再解釈や神道思想の高揚とともに、この神を天地創造の主宰神・世界を創造し支配する最高神とする思想が生まれ、神仏習合の進展ともあいまって妙見菩薩や鎮宅霊符神と習合していったといわれる。

この神が鎮宅霊符神と習合したのは、両者ともに宇宙を創生した最高神とされることが大きな要因であろうが、この神について、記紀神話に何らの記載もないことから、後世の神格形成に際して自由度が高かったことからともいえ、それはキリスト教におけるマリア信仰と同じである。

※妙見信仰の現在

江戸時代までの妙見信仰は、仏教の北辰妙見信仰と道教の鎮宅霊符信仰、そして神道の天御中主信仰などが入り交じった複雑なものであった。しかし現世利益を求める庶民からすると、そこに祀られている神仏の神格・由来など関係ないことで、ただありがたい神仏として祈ることと引き換えに、求めるご利益さえ与えてもらえば良しとしたのが実態で、それは現在にも引き継がれた庶民の信仰である。

いま鎮宅霊符神を表に出している社寺は少なく、ミョウケンボサツを主尊とする寺院とアメノミナカヌシを主祭神とする神社に別れている。これは明治初年の神仏分離によって、鎮宅霊符神が邪神として排除されたためである。

いま大坂とその周辺では、日本三大妙見のひとつとして知られる“能勢の妙見さん”が著名で、“星田の妙見さん”がこれに次ぐが、他にも各地に仏教系・神道系の妙見信仰を見ることができる。

日本三大妙見>能勢妙見山、相馬妙見堂、八代妙見

妙見菩薩(みょうけんぼさつ)は、日本で信仰されている神格のひとつで、菩薩という名ではありますが、仏ではなく天部(てんぶ)に分類されています。これは、インドから渡来する際に中国で北極星信仰と集合したためです。星に関わる神格のため、道教や密教、陰陽道などの要素が混在しており、神仏習合の時代には千葉氏や九戸氏(くのへし)など武家が守り神としていたほか、霊場や山岳信仰と結びついて祀られていました。これらの信仰は、明治の神仏分離政策のために神社になったり寺になったりとさまざまですが、現代にも残っています。

妙見菩薩または妙見神を祀る寺社仏閣として有名なのが、日本三大妙見と呼ばれるものです。

●大阪府・能勢妙見山

能勢妙見山(のせみょうけんざん)は、大阪府豊能郡能勢町(おおさかふとよのぐんのせちょう)の妙見山山頂にある寺院です。日蓮宗の霊場として知られ、境内に鳥居が残っていることから能勢妙見宮(のせみょうけんぐう)、また能勢妙見堂との通称があります。関西における日蓮宗の重要な拠点となっています。

妙見山の山頂には行基(ぎょうき)が建立したとされる寺院があり、鎌倉時代に能勢氏が領主となったときに妙見菩薩を祀ったのが妙見堂のはじまりとされます。能勢氏の庇護のもとに多くの参拝者が訪れるようになり、「能勢の妙見さん」として全国的な知名度を得ました。

●福島県・相馬妙見堂

相馬妙見堂(そうまみょうけんどう)は、福島県相馬市中村(ふくしまけんそうましなかむら)にある神社で、相馬中村神社というのが正式な名称です。東北の夏祭りとして知られる相馬馬追(そうまのまおい)の出陣式が行なわれる神社でもあります。

この神社の起源は、この土地を治めていた豪族である相馬氏(そうまし)の始祖である平将門(たいらのまさかど)が下総国(しもうさのくに)に建てた妙見社にあるとされています。関ヶ原の戦いでいったんは改易された相馬市ですが、1611年に復活し中村藩を立て、初代藩主・相馬利胤が城内に妙見社を建立、それを2代藩主・相馬義胤が現在の移転させたのが現在に残る相馬妙見堂です。

●熊本県・八代妙見

代妙見(やつしろみょうけん)は熊本県八代市妙見町にある神社です。正式な名前を八代神社(やつしろじんじゃ)といい、妙見宮とも呼ばれます。

795年に横岳の山頂に上宮を創立、1160に中宮を建立、1186年に下宮が創建され、この下宮が現在の本宮となっています。神仏習合の神宮寺として広く崇敬を集めていましたが、明治時代の神仏分離令によって神社となり現在にいたります。

11月には国の重要無形文化財に指定されている妙見祭が開催されています。

今日、10月19日は八代市竹原町にある竹原神社で秋季大祭の恒例行事、子どもの無病息災を祈る「稚児土俵入り」が行われました。

次男坊の嫁に付いて双子の孫を連れて一緒に行く事になり,始めて「稚児土俵入り」という行事を見る機会に出会いました。

これは竹原神社の秋季大祭の恒例行事として、1975年から始まったそうです。

広域八代相撲連盟の力士が、紅白のねじり鉢巻と化粧まわしを身につけた生後6ヶ月~3歳未満の赤ちゃんを抱え土俵入り。「よいしょ、よいしょ」の掛け声に合わせ四股(しこ)を踏むという愛らしい行事ですが泣く子もいれば寝ている子もあり、様々な子供の姿を見る事が出来ます。

私どもの孫達は神事姿のまわしや鉢巻をするのも嫌がり、いざ本番になると二人とも大泣きで抱えている力士の方には気の毒で申し訳ない気持ちになりましたが、泣く子供が多いせいか力士の方はケロッとしておられました。

出かける頃から天候が気がかりでしたが何とか土俵入りが終わるまで雨が降らなかったのは有難いことでした。

竹原神社

御祭神:天御中主尊( あめのみなかぬしのみこと)

祭礼日:10月19日

境内社:4社

由緒:この地は、妙見神が渡来した竹原の津跡と考えられています。

「肥後国誌」などによると、天武帝白鳳9年(680)の秋、中国明州(寧波)から妙見神が眼深検校・手長次郎・足早三郎の三人に姿を変え、亀蛇の背に乗って海を渡り、この八代郡土北郷八千把村竹原ノ津に上陸し、約3年間仮座したと伝えています。その後、同11年(682)益城郡小熊野村の千代松が峯に移って鎮座し、さらに天平宝字2年(758)に八代郡土北郷横嶽ノ峯に移り、その地に妙見上宮が創建されました。

その由来により、この地に妙見神を奉り、竹原妙見宮と呼ばれました。文治2年(1186年)、後鳥羽天皇の時代に現在の宮地妙見宮が建てられたのに続いて、竹原妙見宮が建てられたと伝えられています。天正16年、小西行長の兵火にかかり焼失。後、加藤清正によって再建されました。そして、明治元年(1868)に神仏分離令が出されたため、明治4年(1871)に竹原妙見宮から竹原宮(現在の竹原神社)となりました。

次男坊の嫁に付いて双子の孫を連れて一緒に行く事になり,始めて「稚児土俵入り」という行事を見る機会に出会いました。

これは竹原神社の秋季大祭の恒例行事として、1975年から始まったそうです。

広域八代相撲連盟の力士が、紅白のねじり鉢巻と化粧まわしを身につけた生後6ヶ月~3歳未満の赤ちゃんを抱え土俵入り。「よいしょ、よいしょ」の掛け声に合わせ四股(しこ)を踏むという愛らしい行事ですが泣く子もいれば寝ている子もあり、様々な子供の姿を見る事が出来ます。

私どもの孫達は神事姿のまわしや鉢巻をするのも嫌がり、いざ本番になると二人とも大泣きで抱えている力士の方には気の毒で申し訳ない気持ちになりましたが、泣く子供が多いせいか力士の方はケロッとしておられました。

出かける頃から天候が気がかりでしたが何とか土俵入りが終わるまで雨が降らなかったのは有難いことでした。

竹原神社

御祭神:天御中主尊( あめのみなかぬしのみこと)

祭礼日:10月19日

境内社:4社

由緒:この地は、妙見神が渡来した竹原の津跡と考えられています。

「肥後国誌」などによると、天武帝白鳳9年(680)の秋、中国明州(寧波)から妙見神が眼深検校・手長次郎・足早三郎の三人に姿を変え、亀蛇の背に乗って海を渡り、この八代郡土北郷八千把村竹原ノ津に上陸し、約3年間仮座したと伝えています。その後、同11年(682)益城郡小熊野村の千代松が峯に移って鎮座し、さらに天平宝字2年(758)に八代郡土北郷横嶽ノ峯に移り、その地に妙見上宮が創建されました。

その由来により、この地に妙見神を奉り、竹原妙見宮と呼ばれました。文治2年(1186年)、後鳥羽天皇の時代に現在の宮地妙見宮が建てられたのに続いて、竹原妙見宮が建てられたと伝えられています。天正16年、小西行長の兵火にかかり焼失。後、加藤清正によって再建されました。そして、明治元年(1868)に神仏分離令が出されたため、明治4年(1871)に竹原妙見宮から竹原宮(現在の竹原神社)となりました。

この記事よりも一足早くテレビで取り上げられましたが、活字で確認すると度重なる教育現場でのいじめの問題に憤りとやるせなさを感じずにはおれません。最近特に思うことですが、企業が起こす社会的な問題も然り、政治家が起こす資質に欠ける問題のなんと多いことか、日本はこれで大丈夫なのか。・・・

10月18日 読売新聞 社会面 「自殺懸念 担任に伝える」 福井の中学 祖母「傷つきやすい子」

福井県池田町の町立池田中学校で今年3月、2年生の男子生徒(当時14歳)が自殺した問題で、生徒の祖母が、叱責を繰り返していた担任に対し、自殺への懸念を伝えていたことが分かった。しかし、その後も、生徒に対する叱責は続き、詳しい経緯は学校の校長ら管理職に報告されないまま、改善もされなかった。

男子生徒は母親や祖父母と同居しており、第三者による調査委員会の報告書では、祖母が懸念を伝えたのは今年2月21日。生徒は国語の宿題を巡って副担任から叱責されたことから、この日、登校を拒否しており、担任が家庭訪問した。

この際、男子生徒とともに面談した祖母は、テレビでよく子供の自殺が報道されていることに触れ、「そういうことにならないようにしてほしい。傷つきやすい子だから、気を付けてください」と伝えたという。

しかし、男子生徒は3月6日も、担任から指導を受け、翌日は「僕だけが強く怒られる」と泣きながら訴え、学校に行かなかった。13日には、宿題を巡って副担任から責められた際、生徒は泣き出し、過呼吸に陥った。生徒は翌日朝、学校に登校したが、授業開始前に校舎3階の廊下の窓から飛び降りて自殺した。

10月18日 読売新聞 社会面 「自殺懸念 担任に伝える」 福井の中学 祖母「傷つきやすい子」

福井県池田町の町立池田中学校で今年3月、2年生の男子生徒(当時14歳)が自殺した問題で、生徒の祖母が、叱責を繰り返していた担任に対し、自殺への懸念を伝えていたことが分かった。しかし、その後も、生徒に対する叱責は続き、詳しい経緯は学校の校長ら管理職に報告されないまま、改善もされなかった。

男子生徒は母親や祖父母と同居しており、第三者による調査委員会の報告書では、祖母が懸念を伝えたのは今年2月21日。生徒は国語の宿題を巡って副担任から叱責されたことから、この日、登校を拒否しており、担任が家庭訪問した。

この際、男子生徒とともに面談した祖母は、テレビでよく子供の自殺が報道されていることに触れ、「そういうことにならないようにしてほしい。傷つきやすい子だから、気を付けてください」と伝えたという。

しかし、男子生徒は3月6日も、担任から指導を受け、翌日は「僕だけが強く怒られる」と泣きながら訴え、学校に行かなかった。13日には、宿題を巡って副担任から責められた際、生徒は泣き出し、過呼吸に陥った。生徒は翌日朝、学校に登校したが、授業開始前に校舎3階の廊下の窓から飛び降りて自殺した。

衆議院選挙が始まって半分以上が経ちました。

国民の関心事は選挙の行方です。

前原代表による民進党解散劇から希望の党への合流。

そして小池代表による「排除」発言。

枝野代表が立憲民主党を立ち上げる。

「排除」発言により与党対野党の構図が崩れて野党同士の乱闘に突入。

当初希望の党が野党第一党の勢いであったがここに至って立憲民主党が野党第一党になる勢い。

政治家の一言の発言の重さを感じます。

ここまでわかった 熊本地震 --この教訓を活かして--

ここまでわかった 熊本地震 --この教訓を活かして--昨日は熊本地震が起きて丁度1年と半年になります。

公益社団法人 土木学会の主催で熊本地震にについての一般市民向け講座がありました。

この講座は熊本県博物館ネットワークセンターより紹介があって申し込みをしたものです。

久々に熊本まで出かけて行きました。

ちょうど江津湖の花火大会とかち合っていましたので行き返りを心配しながら熊本市総合体育館内にある青年会館に講座の公聴に参加してきました。

当初のプログラムは

①断層の活動 講師:吉見 雅行 氏(産業技術総合研究所 主任研究員)

②地盤の揺れ 講師:後藤 浩之 氏(京都大学 准教授)

③住宅の耐震性 講師:五十田 博 氏(京都大学 教授)

④熊本城の復旧 講師:橋本 隆雄 氏(国士舘大学 教授)

の4項目で進められる予定でしたが、開催日4日前に講師の方の予定が急に変更になって③、④はそのままで①、②が中止で替わりに

◎熊本地震の被害と対応から学ぶべき教訓 講師:目黒 公郎 氏(東京大学 教授)

に変わりました。

研究者から見た熊本地震 --この教訓を未来へ--

研究者から見た熊本地震 --この教訓を未来へ--話を聞き終わって気付いた事なのですが、講師の方の変更は当然、話される内容そのものも変わります。

どう変わったのかと言えば一般者向けの話から専門的な土木関係者向けの話に変わったということです。

本当は断層とか地盤の揺れの話が聞きたかったのですが、私にとってはちょっと期待外れの講座でした。

この中で国士舘大学教授の橋本隆雄氏の④熊本城の復旧の話は熊本城内に断層や旧河川の痕跡があったり、石垣崩壊は盛土が原因だとか、はらみ分析図から崩壊寸前の箇所もあるなど詳細に熊本城を調べられている話には非常に興味が引かれました。

今年も今月最終の10月28日土曜日・10月29日日曜日の2日間熊本県内の装飾古墳が一斉公開されます。時間は午前10時から午後4時迄です。全国には、20万基の古墳がありますが、装飾古墳は660基、そのうちの30%が熊本県で発見され、日本一の装飾古墳数を誇っています。

今年公開される古墳は

10/28

①鍋田横穴 国史跡(山鹿市)

②田川内第一古墳 県史跡(八代市)

③大村横穴群 国史跡(人吉市)

④京ガ峰横穴群 県史跡(錦町)

10/29

⑤横山古墳 (山鹿市)

⑥大坊古墳 国史跡(玉名市)

⑦永安寺東古墳 国史跡(玉名市)

⑧石貫ナギノ横穴群 国史跡(玉名市)

⑨石貫穴観音横穴 国史跡(玉名市)

⑩塚坊主古墳 国史跡(和泉町)

※当日は専門職員が解説をしてくれます。

昨年の熊本地震によって震源に近い地域の古墳にもいろいろと被害が出ています。

どの様に復興して行こうかと学者を交えて現在検討中との記事が今日の新聞にも出ていました。

いつもならこの時期になると金木犀が咲き乱れてほのかな香りを漂わせているのだが、今年は異常気象の為か金木犀は咲時を逃したようだ。金木犀の匂いが終わって少し経った頃に柊(ひいらぎ)が香りだしますが、今年もいい香りを届けてくれるだろうか?

匂いはありませんがこの花は例年のように見事に咲いています。 キバナセンナと言ったかな。

キバナセンナと言ったかな。

もう一つ名前は忘れてしまいましたが気温が急に下がり出すと、先端の枝が急に伸びだして、ツルや花のつぼみを成長させます。今年は先端が伸びる前に蕾が出来ました。気温が急に下がったり急にまた暑く成ったりしたものだから上に伸びずに花を付けたのでしょうね。でもよく見ると伸びた枝にツルもつぼみも付いているようです。

全体がよく分かるように鉢を玄関に出してみました。

花が咲き終わるとツルはなくなりますが枝は木で残ります。

この花をご存知の方おられますか。 花の名前なんだったけ。・・?

花の名前なんだったけ。・・?

匂いはありませんがこの花は例年のように見事に咲いています。

キバナセンナと言ったかな。

キバナセンナと言ったかな。もう一つ名前は忘れてしまいましたが気温が急に下がり出すと、先端の枝が急に伸びだして、ツルや花のつぼみを成長させます。今年は先端が伸びる前に蕾が出来ました。気温が急に下がったり急にまた暑く成ったりしたものだから上に伸びずに花を付けたのでしょうね。でもよく見ると伸びた枝にツルもつぼみも付いているようです。

全体がよく分かるように鉢を玄関に出してみました。

花が咲き終わるとツルはなくなりますが枝は木で残ります。

この花をご存知の方おられますか。

花の名前なんだったけ。・・?

花の名前なんだったけ。・・?選挙が間近です。NHKが3月11日(土)~26日(日)に行った憲法に関する意識調査というものがあります。対象は全国18歳以上 4800人で行われ有効数(率)は2643人(55.1%)、「日本人と憲法 2017」としてまとめられました。

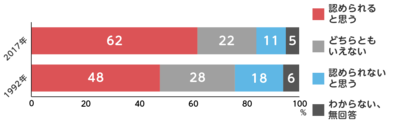

①【憲法改正は必要か】

②【憲法9条の改正は必要か】

「必要」25%「必要ない」57%

③【憲法9条は日本の平和と安全にどの程度役立っているか】

「役に立っている」と答えた人が初めて8割を超えました。

④【自衛隊は憲法で認められるか】

1992年の調査と比較すると、「認められると思う」が14ポイント増え、「認められないと思う」が7ポイント減りました。

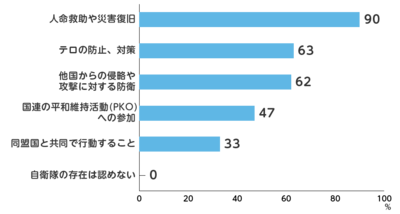

⑤【自衛隊に求める役割(複数回答)】

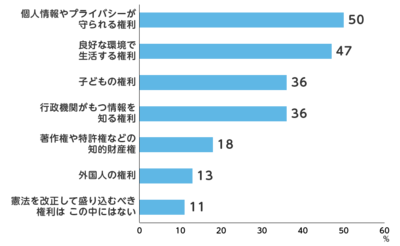

⑥【憲法に新たに盛り込むべき権利(複数回答)】

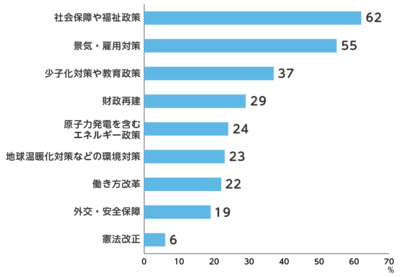

⑦【国の政治に優先的に取り組んでほしいこと(3つまで回答)】

「憲法改正」は6%で、9つの選択肢の中で最も低くなりました。男女別や年代別に見ても、「憲法改正」を優先課題に挙げた人はすべての層で1割に満たず、最も低くなっています。

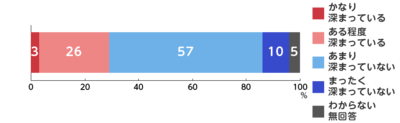

⑧【改憲の議論はどの程度深まっているか】

「あまり深まっていない」が57%、「まったく深まっていない」は10%で、およそ3分の2が深まっていないと答えました。

⑨【憲法についてどの程度話題にするか】

「あまりない」が44%、「まったくない」が32%で、7割以上が話題にすることがないと答えました。

※もっと詳しく知りたい方はNHK NEWS WEB 日本国憲法70年 みんなの憲法をご覧ください。

今日は新聞の子供欄で勉強した事を書いてみたいと思います。

読売新聞 【くらし教育】欄に〝なぜなに日本語〟というものがあって今日のお題が「唱」はうたうだけでなく節をつけて読んだり、大きな声で叫んだりすることも表します。

さて「唱」がついた次の字の意味がすべて解かるでしょうか?

●斉唱

●独唱

●合唱

●輪唱

●暗唱

●復唱

●唱和

●みんなでそろって歌う

●ひとりで歌う

●複数の声部をそれぞれ複数の人数で歌うこと

●1つのメロディーを追いかけるように歌う

●文章や九九などを何も見ないで口に出して言う

●伝えられた命令を確認するため、聞いたとおりに繰り返す

●ひとりが何か言ったのに合わせて、ほかのみんなが一緒に同じように言うこと

問題と答えを並べて書いてみましたが、どれくらい答えられたでしょうか。

中学生くらいの教科でほとんど実習するらしいのですが、こうして並べられるとなかなか説明し難いものです。

日本語ってやさしい様で結構難しいものですね。

何となく覚えて何となく忘れてしまう。誰もがそうなんでしょうか?