核にちなんだ条約ではNPT(核兵器不拡散条約)やCTBT(包括的核実験禁止条約)には日本は条約に批准をしています。しかし核兵器禁止条約には、世界で唯一の被爆国でありながらこの条約には賛成をしていません。

何故なんでしょうか?

つい先日ノーベル平和賞に核兵器の廃絶を目指して活動し核兵器禁止条約が採択されるのに貢献した国際NGO、「ICAN」=「核兵器廃絶国際キャンペーン」が選ばれました。

核兵器についての既存の国際秩序で、アメリカやロシアなど5か国に保有を認める代わりに削減の義務を課したNPT=核拡散防止条約のもとでは核兵器はなくならないとして、条約で禁止することが必要だと各国政府に対して働きかけを進めました。

こうした活動の結果、ニューヨークの国連本部で、核兵器の開発や保有などを法的に禁止する「核兵器禁止条約」が議論されることになり、ことし7月、国連加盟国の6割を超える122の国と地域の賛成で採択され、ICANは各国代表から採択に貢献したと評価されています。

しかし、アメリカやロシアなどの核兵器の保有国や、アメリカの核の傘で守られた日本などは「現実的な核軍縮にはつながらない」として条約に反対しています。(NHK NEWS WEB)より一部引用

「現実的な核軍縮にはつながらない」とはどういうことなのでしょうか。

孫たちの父親が研修で半年ほど帰ってこないので、孫たちをそろそろ動物園に連れて行ってみようと思い今日は熊本市動植物園に出かけてみました。やっと1歳半になるくらいの子供だが象やキリンを見せてやるとすごく興味を示して喜んでいました。周りにいっぱい子供たちがいるせいか、初めて生の大きな動物たちを見てワーワー言って動物を眺めていました。まだ小さすぎて孫たちには思い出にはならないでしょうが歳をとった私たちにはいい思い出になりました。・・・楽しい1日をありがとう。

すっかり葉が落ちた動植物園の桜の木にほんのわずかだが花が咲いています。

昨日は寒露でした・・寒露の頃に桜が咲くなんて!

Posted by マー君 at

17:38

│Comments(0)

9月から風邪を引いて近所のお医者さんに何度か世話になりました。こんなに日中の気温がコロコロ変わると若い頃と違って抵抗力が衰えてきているので対応するのに大変です。半袖から長袖そしてまた半袖と、10月に入って昨日、八代では日中の気温が30度もあるような状況です。暦には寒露と書かれています。

【寒露】 かんろ:10月8日頃

草木に冷たい露が降りる頃という意味です。秋の長雨が終わり、ぐっと秋が深まります。稲刈りが終わるころで、その他の農作物の収穫もたけなわとなります。また、北の方から紅葉の便りが届きはじめます。【暮らし歳時記より】

きょうの日中は全国的に晴れて、行楽に最適でしょう。日本付近は高気圧に覆われる見込みです。沖縄は晴れて、10月とは思えない暑さが続くでしょう。九州も晴れて真夏日の所がありそうです。中国、四国から東北にかけても日中は日差しが出て、最高気温は25度以上の所が多いでしょう。北海道は気圧の谷の影響で雲が広がりやすいですが、日中は比較的快適に過ごせそうです。【日本気象協会】

頭の中の寒露はこんなイメージ。

体調管理を万全に。

【寒露】 かんろ:10月8日頃

草木に冷たい露が降りる頃という意味です。秋の長雨が終わり、ぐっと秋が深まります。稲刈りが終わるころで、その他の農作物の収穫もたけなわとなります。また、北の方から紅葉の便りが届きはじめます。【暮らし歳時記より】

きょうの日中は全国的に晴れて、行楽に最適でしょう。日本付近は高気圧に覆われる見込みです。沖縄は晴れて、10月とは思えない暑さが続くでしょう。九州も晴れて真夏日の所がありそうです。中国、四国から東北にかけても日中は日差しが出て、最高気温は25度以上の所が多いでしょう。北海道は気圧の谷の影響で雲が広がりやすいですが、日中は比較的快適に過ごせそうです。【日本気象協会】

頭の中の寒露はこんなイメージ。

体調管理を万全に。

先日、投稿したはずの記事がその日のブログに反映されずにまた失敗してしまったかと自分ながらに悔しい思いをしました。投稿した記事は時間をかけて作ったものなので日記替わりに書いているから「まあいいか」と思ってもみたんですが、度々この様な事があって残念に思い再度投稿することにしました。ブログの仕組みをもう少し勉強する必要がある様に思います。

10月1日(日)は地学の同好会「熊本の大地の成り立ち」の集まりがありました。

この会は元々熊本県博物館ネットワークセンターの学習の一環として行われているものです。

偶数月の第一日曜日に行われています。

化石を探してみたり、水晶や珍しい天然石を探すなど、女性の方にも人気があります、今回からは小学生の4年と5年の女の子も会員になりました。

姫の浦層群の説明をされる川路先生

姫の浦層群の説明をされる川路先生

泥と砂で出来た傾斜はどれも同じ方向を向いています。タービダイト(turbidite)

泥と砂で出来た傾斜はどれも同じ方向を向いています。タービダイト(turbidite)

大陸棚の斜面で発生した乱泥流が運んだ砂や泥の堆積物。海底谷を下り、海底扇状地を形成する。一般に級化層理が発達し、砂岩層と泥岩層が互いに重なり合う。

今回は「姫の浦層群」の観察会・・・千巌山、高舞登山(たかぶとやま)、椚島(くぐしま)、和田の鼻の予定です。

はじめ椚島にいき、川路先生からここは8500万年前の白亜紀の層でこのあたりは姫の浦層群と呼ばれている層で、泥岩の堆積層の中にアンモナイトや、イノセラムスそのほか2枚貝などの化石が見つかりますなどの簡単な説明を受けてから皆で化石探しです。

自分が今立っている場所が8500万年前の地層の一部と考えるだけで頭がおかしくなりそう。白亜紀と言えば恐竜がいた時代でもあります。すぐ近くの御所の浦では恐竜の化石も見つかっています。

アンモナイトやイノセラムスの破片などを含む化石はほぼ全員が探しましたが、そろそろ昼ご飯時期になった頃、初参加の小学生の女の子が

サメの歯の化石を見つけました。

その後は昼ご飯はそっちのけで皆もまた化石探しに熱中、そうこうしていると大野さんという参加者の方が大きなアンモナイトの化石を見つけられました。川路先生もこんなに大きなものを現場で見るのは初め手だと興奮ぎみに話しておられました。

これが問題のアンモナイトの化石です。半分は博物館行きになりました。

これが問題のアンモナイトの化石です。半分は博物館行きになりました。

わたしたちの見つけた物は生痕化石というものです。

8500万年前にどのような生き物が残したものかは分からないが、何らかの生き物が残した巣穴の痕、生痕というそうです。

生痕は上の方に長く続いていますその当時はこの岩壁は平らな状態だったと思われます。

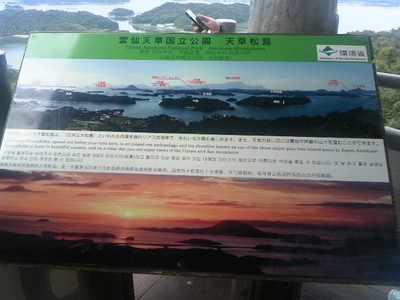

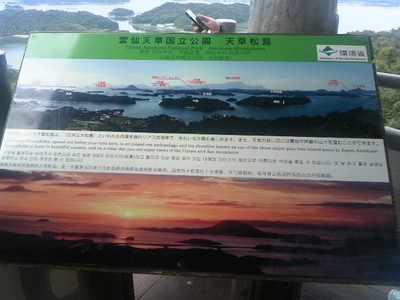

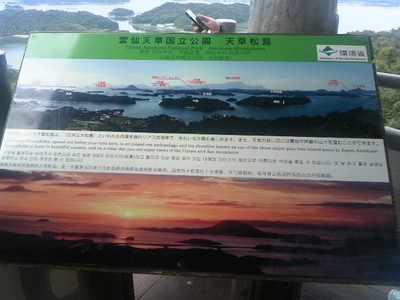

食事を終えて高戸にある和田の鼻に移動しました。和田の鼻は海水浴場を越えて海岸を右に進むと岩場があります。手前には天草ジオパークの看板もたっています。海水浴場の脇から突き出たこの岩場は黒色の地層が露出しています。この地層は恐竜時代の白亜紀後期に海の底で堆積した姫の浦層群、樋の島層(約8500万年)です。地層には貝類とアンモナイト類の化石が多く産出します。海岸に落ちている石にも化石を見つけることができます。この地層には、絶滅した種類のサメの歯も稀に見られることがあると看板に書かれています。

樋の島層の説明をされる川路先生、今回初参加の小学生2人も化石の観察を行っています。

樋の島層の説明をされる川路先生、今回初参加の小学生2人も化石の観察を行っています。

次に高舞登山の地層の見学と天草の地形について川路先生から現地で説明がありました。天草の地形は1万年のスパンで少しづつ沈み込んでいる。高舞登山でのレクチャーで出た話しの中に姫の浦層群に赤い地層が乗っかっているこれは8500万年前の姫の浦層群の上に5500万年前の弥勒層と呼ばれる赤崎層が乗っかっている不整合な地質だと説明されました。(白亜系と古第三系の不整合)下から車に乗って頂上まで来る間に山肌の色が途中で変わるのに気がつきます。(黒っぽい色から赤茶けた色に変わる)

千巌山には時間の関係で行けませんでしたが、高舞登山からの天草の展望は千巌山にも勝るほどの素晴らしい景色を見ることができます。

今回の観察地点が天草のどの辺りなのかがよく分かるイラストがあります。上の図の真ん中あたりに龍ヶ岳町があります。そこを拡大したものが下の周辺地域の地質図です。右下から樋島、椚島と続いて丸印が和田の鼻になります。緑色の地域が姫の浦層群上部亜層群です。

天草町向辺田(下島)の姫浦層群上部亜層群の写真

天草町向辺田(下島)の姫浦層群上部亜層群の写真

地層は泥岩が優勢で、泥岩と砂岩とがメートル単位の厚さで互層を形成しています。

10月1日(日)は地学の同好会「熊本の大地の成り立ち」の集まりがありました。

この会は元々熊本県博物館ネットワークセンターの学習の一環として行われているものです。

偶数月の第一日曜日に行われています。

化石を探してみたり、水晶や珍しい天然石を探すなど、女性の方にも人気があります、今回からは小学生の4年と5年の女の子も会員になりました。

姫の浦層群の説明をされる川路先生

姫の浦層群の説明をされる川路先生

泥と砂で出来た傾斜はどれも同じ方向を向いています。タービダイト(turbidite)

泥と砂で出来た傾斜はどれも同じ方向を向いています。タービダイト(turbidite)大陸棚の斜面で発生した乱泥流が運んだ砂や泥の堆積物。海底谷を下り、海底扇状地を形成する。一般に級化層理が発達し、砂岩層と泥岩層が互いに重なり合う。

今回は「姫の浦層群」の観察会・・・千巌山、高舞登山(たかぶとやま)、椚島(くぐしま)、和田の鼻の予定です。

はじめ椚島にいき、川路先生からここは8500万年前の白亜紀の層でこのあたりは姫の浦層群と呼ばれている層で、泥岩の堆積層の中にアンモナイトや、イノセラムスそのほか2枚貝などの化石が見つかりますなどの簡単な説明を受けてから皆で化石探しです。

自分が今立っている場所が8500万年前の地層の一部と考えるだけで頭がおかしくなりそう。白亜紀と言えば恐竜がいた時代でもあります。すぐ近くの御所の浦では恐竜の化石も見つかっています。

アンモナイトやイノセラムスの破片などを含む化石はほぼ全員が探しましたが、そろそろ昼ご飯時期になった頃、初参加の小学生の女の子が

サメの歯の化石を見つけました。

その後は昼ご飯はそっちのけで皆もまた化石探しに熱中、そうこうしていると大野さんという参加者の方が大きなアンモナイトの化石を見つけられました。川路先生もこんなに大きなものを現場で見るのは初め手だと興奮ぎみに話しておられました。

これが問題のアンモナイトの化石です。半分は博物館行きになりました。

これが問題のアンモナイトの化石です。半分は博物館行きになりました。わたしたちの見つけた物は生痕化石というものです。

8500万年前にどのような生き物が残したものかは分からないが、何らかの生き物が残した巣穴の痕、生痕というそうです。

生痕は上の方に長く続いていますその当時はこの岩壁は平らな状態だったと思われます。

食事を終えて高戸にある和田の鼻に移動しました。和田の鼻は海水浴場を越えて海岸を右に進むと岩場があります。手前には天草ジオパークの看板もたっています。海水浴場の脇から突き出たこの岩場は黒色の地層が露出しています。この地層は恐竜時代の白亜紀後期に海の底で堆積した姫の浦層群、樋の島層(約8500万年)です。地層には貝類とアンモナイト類の化石が多く産出します。海岸に落ちている石にも化石を見つけることができます。この地層には、絶滅した種類のサメの歯も稀に見られることがあると看板に書かれています。

樋の島層の説明をされる川路先生、今回初参加の小学生2人も化石の観察を行っています。

樋の島層の説明をされる川路先生、今回初参加の小学生2人も化石の観察を行っています。

次に高舞登山の地層の見学と天草の地形について川路先生から現地で説明がありました。天草の地形は1万年のスパンで少しづつ沈み込んでいる。高舞登山でのレクチャーで出た話しの中に姫の浦層群に赤い地層が乗っかっているこれは8500万年前の姫の浦層群の上に5500万年前の弥勒層と呼ばれる赤崎層が乗っかっている不整合な地質だと説明されました。(白亜系と古第三系の不整合)下から車に乗って頂上まで来る間に山肌の色が途中で変わるのに気がつきます。(黒っぽい色から赤茶けた色に変わる)

千巌山には時間の関係で行けませんでしたが、高舞登山からの天草の展望は千巌山にも勝るほどの素晴らしい景色を見ることができます。

今回の観察地点が天草のどの辺りなのかがよく分かるイラストがあります。上の図の真ん中あたりに龍ヶ岳町があります。そこを拡大したものが下の周辺地域の地質図です。右下から樋島、椚島と続いて丸印が和田の鼻になります。緑色の地域が姫の浦層群上部亜層群です。

天草町向辺田(下島)の姫浦層群上部亜層群の写真

天草町向辺田(下島)の姫浦層群上部亜層群の写真地層は泥岩が優勢で、泥岩と砂岩とがメートル単位の厚さで互層を形成しています。

新聞を開けるといつも一番にこの欄から読み始めます。今日の話は中身は悲しい話ですが願いや思いが小さな種によって人から人へと 繋がって行く素晴らしい話だと思います。一人でも多くの人にこの記事を読んでもらいたくて紹介することにしました。

禅語に「花は誰のために咲くのか」という定番の問いがある。哲学風の答えがいくつもありそうだが、実は東京・大手町の小社の屋上庭園にこの夏、とても分かりやすく咲いた花がある◆ヒマワリが大輪を広げた。育てたのは名前を出すと身びいきに映るかもしれないので、社会部のY記者(31)としておこう。何故彼が水やりや土いじりをする夏を過ごしたかというと、6年前、京都で起きた交通事故にさかのぼる◆当時4歳の東陽大(あずまはると)ちゃんは道を歩いていて、後ろから来た車にひかれて亡くなった。運転手が前を見ていなかったという◆陽大ちゃんは幼稚園でヒマワリを育てていた。種が母の和恵さんの手から京都府警にわたり、そこで育てられた花のタネが毎年、全国各地に贈られている。その花は誰のため何を伝えるだろう。先々どれだけの事故を防いでくれるだろう◆遺族の思いのこもった種を、取材記者が京都から持ち帰った訳である。読売KODOMO新聞に記事を載せ、秋が来て種の提供を告知すると、申し込みが来たという。身内をほめる御法度をお許し願いたい。Yくんの庭仕事がほこらしい。

読売新聞 「編集手帳」 2017・10・5

禅語に「花は誰のために咲くのか」という定番の問いがある。哲学風の答えがいくつもありそうだが、実は東京・大手町の小社の屋上庭園にこの夏、とても分かりやすく咲いた花がある◆ヒマワリが大輪を広げた。育てたのは名前を出すと身びいきに映るかもしれないので、社会部のY記者(31)としておこう。何故彼が水やりや土いじりをする夏を過ごしたかというと、6年前、京都で起きた交通事故にさかのぼる◆当時4歳の東陽大(あずまはると)ちゃんは道を歩いていて、後ろから来た車にひかれて亡くなった。運転手が前を見ていなかったという◆陽大ちゃんは幼稚園でヒマワリを育てていた。種が母の和恵さんの手から京都府警にわたり、そこで育てられた花のタネが毎年、全国各地に贈られている。その花は誰のため何を伝えるだろう。先々どれだけの事故を防いでくれるだろう◆遺族の思いのこもった種を、取材記者が京都から持ち帰った訳である。読売KODOMO新聞に記事を載せ、秋が来て種の提供を告知すると、申し込みが来たという。身内をほめる御法度をお許し願いたい。Yくんの庭仕事がほこらしい。

読売新聞 「編集手帳」 2017・10・5

朝からまたちびっ子がやって来ました。自己主張が激しくなって二人でよく喧嘩をするようになりました。でもすぐに仲直り。今日は天気がいいので近所の公園に二度も連れて行きました。そしてやっと二人とも疲れたのか只今お昼寝中。

昼寝をさせるのも一苦労。

昼寝をさせるのも一苦労。

この写真は10月1日(日)に姫の浦層群の観察会をした時の写真で高舞登山の頂上に展望台が作られていますが展望台の登り際にそれぞれ建てられています。一つは熊本県教育委員会が作られた高舞登山の説明が書かれています。以前この山は「高太山」と書かれていたものを竜 清六という画家が今の「高舞登山」に替えられた事などが書かれています。もう一つの標識は国土地理院が立てられたもので「三角点・測量点の一つ」を示すものです。最近になって基準点とか三角点とか位置を示す標識をよく見かけますが、その度に色々調べものが出来て勉強にはなりますが。・・これらの事は小学校の高学年くらいで習うらしいのですが半世紀もたてば生活に直接関係ないことは人間はすぐに忘れてしまうものです。

高舞登山の展望台から見た天草の島々です。

高舞登山の展望台から見た天草の島々です。 姫の浦層群の説明をされる川路先生

姫の浦層群の説明をされる川路先生

泥と砂で出来た傾斜はどれも同じ方向を向いています。タービダイト(turbidite)

泥と砂で出来た傾斜はどれも同じ方向を向いています。タービダイト(turbidite)大陸棚の斜面で発生した乱泥流が運んだ砂や泥の堆積物。海底谷を下り、海底扇状地を形成する。一般に級化層理が発達し、砂岩層と泥岩層が互いに重なり合う。

10月1日(日)は地学の同好会「熊本の大地の成り立ち」の集まりがありました。

この会は元々熊本県博物館ネットワークセンターの学習の一環として行われているものです。

偶数月の第一日曜日に行われています。

化石を探してみたり、水晶や珍しい天然石を探すなど、女性の方にも人気があります、今回からは小学生の4年と5年の女の子も会員になりました。

今回は「姫の浦層群」の観察会・・・千巌山、高舞登山(たかぶとやま)、椚島(くぐしま)、和田の鼻の予定です。

はじめ椚島にいき、川路先生からここは8500万年前の白亜紀の層でこのあたりは姫の浦層群と呼ばれている層で、泥岩の堆積層の中にアンモナイトや、イノセラムスそのほか2枚貝などの化石が見つかりますなどの簡単な説明を受けてから皆で化石探しです。

自分が今立っている場所が8500万年前の地層の一部と考えるだけで頭がおかしくなりそう。白亜紀と言えば恐竜がいた時代でもあります。すぐ近くの御所の浦では恐竜の化石も見つかっています。

アンモナイトやイノセラムスの破片などを含む化石はほぼ全員が探しましたが、そろそろ昼ご飯時期になった頃、初参加の小学生の女の子が

サメの歯の化石を見つけました。

その後は昼ご飯はそっちのけで皆もまた化石探しに熱中、そうこうしていると大野さんという参加者の方が大きなアンモナイトの化石を見つけられました。川路先生もこんなに大きなものを現場で見るのは初め手だと興奮ぎみに話しておられました。

これが問題のアンモナイトの化石です。半分は博物館行きになりました。

これが問題のアンモナイトの化石です。半分は博物館行きになりました。わたしたちの見つけた物は生痕化石というものです。

8500万年前にどのような生き物が残したものかは分からないが、何らかの生き物が残した巣穴の痕、生痕というそうです。

生痕は上の方に長く続いていますその当時はこの岩壁は平らな状態だったと思われます。

食事を終えて高戸にある和田の鼻にいどうしました。海水浴場を越えて海岸を右に進むと岩場があります。

少し手前に天草ジオパークの看板があり海水浴場の脇に突き出たこの部分は黒色の地層が露出しています。この地層は恐竜時代の白亜紀後期に海の底で堆積した姫の浦層群樋の島層(約8500万年)です。地層には貝類とアンモナイト類の化石が多く産出します。海岸に落ちている石にも化石を見つけることができます。この地層には、絶滅した種類のサメの歯も稀に見られることがあると案内しています。

樋の島層の説明をされる川路先生、今回初参加の小学生2人も化石の観察を行っています。

樋の島層の説明をされる川路先生、今回初参加の小学生2人も化石の観察を行っています。

次に高舞登山の地層の見学と天草の地形について川路先生から現地で説明がありました。天草の地形は1万年のスパンで少しづつ沈み込んでいる。高舞登山でのレクチャーで出た話しの中に姫の浦層群に赤い地層が乗っかっているこれは8500万年前の姫の浦層群の上に5500万年前の弥勒層と呼ばれる赤崎相が乗っかっている不整合な地質だと説明されました。(白亜系と古第三系の不整合)下から車に乗って頂上まで来る間に山肌の色が途中で変わるのに気がつきます。(黒っぽい色から赤茶けた色に変わる)

千巌山には時間の関係で行けませんでしたが、高舞登山からの天草の展望は千巌山にも勝るほどの素晴らしい景色を見ることができます。