本蝶蕪

本蝶蕪 展示会場入り口

展示会場入り口

八代市立博物館未来の森ミュージアムでは10月20日(金)~11月26日(日)まで「大傘鉾展」を開催しています。この催しは平成28年12月、八代妙見祭の神幸行事を含む全国33の祭礼が「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産に登録されましたそれを記念して八代市の博物館が全国から集めた貴重な資料を展示しています。この催しにちなんで当館学芸員の早瀬輝美さんが講師として「笠鉾から日本の『祭り』が見えてくる⁉」という特別講演が本日10/28(土)10時30分からありましたので行ってきました。博物館友の会会報に「大傘鉾展」の主旨説明を早瀬さんが書かれています。今回の講演内容が要約されていますので紹介しておきます。

都市(城下町)の発展と町人の経済力の伸長、文化の成熟に伴って各地で生み出されてきた祭礼の出し物は実に多彩です。実はこれらの多くが「笠鉾」をルーツとしていることをご存知でしょうか?

日常生活を脅かす予期せぬ災厄を疫神の仕事だと考えた人々は、疫神を自分たちの生活圏外に追い出せば難を免れることができると考えていました。そこで、趣向を凝らした笠鉾に疫神を依りつかせ、踊り囃しながら練り歩き、境界の外で燃やしたり壊したりしました。このような笠鉾を中心に踊り囃すもの(風流拍子物・ふりゅうはやしもの)のなかからいずれかの構成物を選んで発展させてきたのが現在の祭礼の出し物なのです。今回の展覧会は、「笠鉾」をキーワードに各地の祭礼の出し物を考える、全国初の展覧会です。これまで皆さんが考えていた「笠鉾」のイメージが大きく変わるかもしれません。どうぞご期待ください(早瀬)

展示会場の展示品は笠鉾本蝶蕪だけしか写せませんので友の会会報・松籟の写真で展示品のイメージを。

今回の展示物は①笠鉾から山・鉾・屋台へで8品目 ②笠鉾と稚児舞で8品目 ③風流化する「山」では8品目 ④九州の様々な笠鉾では30品目、合計54品目の貴重な品々が展示されています。

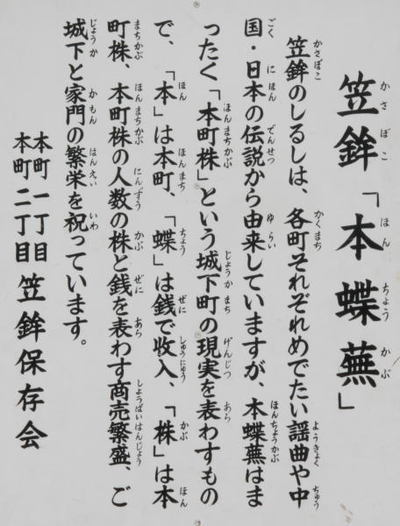

講演内容は早瀬さんが会報で説明された内容を写真を交えて各地の祭りの出し物のルーツをひも解くような形で行われましたが、その中で八代市立博物館所蔵の都名所図会(天明6年・1786・再販)というものがありやすらい祭りの説明がありましたが花の咲く春に飛散すると考えられていた疫神を、鬼が各家を回り舞い踊って花笠によりつかせて今宮神社の摂社である疫神社に封じ込める祭りで、「やすらいばなや」という節を繰り返してうたうことからついた呼び名である。その起源は、平安時代末期にさかのぼるとも言われる事や、三宮大明神社(現西岡神宮)の神幸には、笠鉾に続いて「能之山」(曳山、着物を飾ったもの)が出て社前で翁、御旅所の轟で5番の能が奉納されたという記録がある。その時に使われていた面が残っているが、実は八代妙見祭にも小川から「山之役」を務める能役者が小川から来ていたという記録がある。細川三斎の時に廃止になったのですがその理由は加藤家廃絶の理由に起因するとの事。また以前から八代の傘鉾で笠の上に蕪と蝶が乗った本蝶蕪のいわれであるがこの傘鉾は本町から出されます。城下町の中心であるという「本町」の誇りを持って町印にこだわったものとされています。「町(ちょう)」=「蝶(ちょう)に」代えて「本蝶」=「本町」そして「蕪」には諸説があって本町商人の「株」仲間という説、八代の特産品だからという説、蕪という字には「茂る、豊か」という意味もあるなど、しかし、なぜ蕪がデザインされたのかははっきりしたことが分かっていない。

実は今年の2月13日に本町1丁目・2丁目の傘鉾保存会が作っている看板の意味がよく理解できずにブログを書いたことがあるのですが、やっぱり「蝶」と「蕪」はどうもあやふやなままのようです。保存会の説明がなければ意味はよく理解できるのですが。

次回八代市博物館の特別講演会

11月18日(土)

「笠鉾から山車へ」

講師/西岡洋子氏(大阪芸術大学教授)

10時30分~12時

聴講無料 定員80名(事前申込不要)