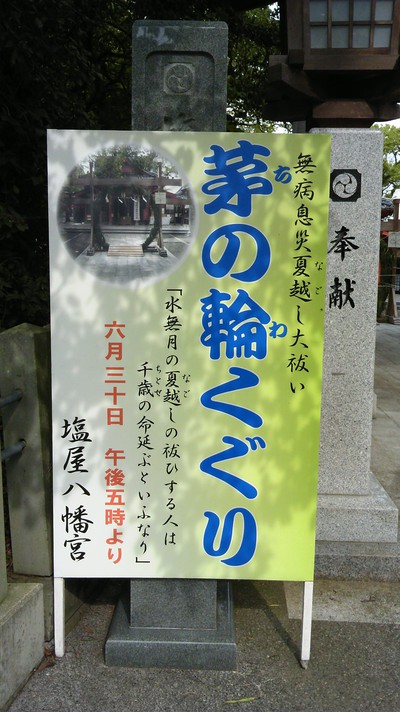

八代市の塩屋八幡宮では6月30日午後5時より『茅の輪まつり』の祭礼が施されます。

水無月のなごしの祓する人はちとせの命のぶというふなり ・・拾遺和歌集 「題しらず」 「よみ人知らず」

大祓は6月と12月の晦日(新暦では6月30日と12月31日)に行われる除災行事で、犯した罪や穢れを除き去るための祓えの行事で、6月の大祓を夏越の祓(なごしのはらえ)、12月の大祓を年越の祓(としこしのはらえ)と言います。起源は随分古く、大宝元年(701年)大宝律令によって正式な宮中の年中行事に定められています。

夏越祓(なごしのはらえ)とは、茅の輪をくぐる事によって、半年間の汚れを祓い清めて無病息災を祈願する行事です。

『夕方5時からの茅の輪まつり神事に参加してきました』

神事の始まる少し前の風景

大祓の神事は初めはやしろの中で行われそのあと外に出て茅の輪くぐりをしました

1300年も前から行われてきた日本の行事です

馬門石は日本最古の上水道の石管として使われました。

第2期馬門石の隆盛期は江戸時代・明和6年(1769年)第六代宇土藩主・細川興文(おきのり)公が轟泉水道の大改修に伴ない破損の激しかった土管を馬門石を使った石管に改修し大量の馬門石を使用したことに端を発し熊本地区、宇土、玉名地区の井樋(水門)、鳥居、祠(ほこら)などの共同施設に馬門石が使われることになります。

もともと宇土市周辺では井戸を掘っても塩水が混じることが多く、水に恵まれない土地でした。そこで宇土藩第二代藩主である細川行孝公が、正保3年(1646年)に、轟水源から400分の1の勾配で、延長4.8kmにも及ぶ土管を、城下まで結ぶ大工事を行なったと言われています。

この轟水源が有名なのは、日本に現存する最古の上水道として水を供給しているからであり近隣住民約120戸の生活用水として現在も使用されています。また、現在も飲料水として利用されていることから、定期的に水質が検査され(pH7.9)、法的にも水質基準を十分満たしています。

上の写真が上水道に使われていた馬門石製の石管

ここの井戸にも馬門石が使われています

宇土細川家の菩提寺跡には轟泉資料館があります

轟泉資料館・・開館時間 午前9時~午後5時 開館日 火曜日,木曜日,日曜日・・休みが多いので要注意 入館料は無料です

宇土細川藩関連資料や轟泉水道の資料が展示されています

この上は宇土細川家の墓所ですが今の時期は蚊が多くて長居は出来ません

宇土にも素晴らしい歴史が有りますね

第2期馬門石の隆盛期は江戸時代・明和6年(1769年)第六代宇土藩主・細川興文(おきのり)公が轟泉水道の大改修に伴ない破損の激しかった土管を馬門石を使った石管に改修し大量の馬門石を使用したことに端を発し熊本地区、宇土、玉名地区の井樋(水門)、鳥居、祠(ほこら)などの共同施設に馬門石が使われることになります。

もともと宇土市周辺では井戸を掘っても塩水が混じることが多く、水に恵まれない土地でした。そこで宇土藩第二代藩主である細川行孝公が、正保3年(1646年)に、轟水源から400分の1の勾配で、延長4.8kmにも及ぶ土管を、城下まで結ぶ大工事を行なったと言われています。

この轟水源が有名なのは、日本に現存する最古の上水道として水を供給しているからであり近隣住民約120戸の生活用水として現在も使用されています。また、現在も飲料水として利用されていることから、定期的に水質が検査され(pH7.9)、法的にも水質基準を十分満たしています。

上の写真が上水道に使われていた馬門石製の石管

ここの井戸にも馬門石が使われています

宇土細川家の菩提寺跡には轟泉資料館があります

轟泉資料館・・開館時間 午前9時~午後5時 開館日 火曜日,木曜日,日曜日・・休みが多いので要注意 入館料は無料です

宇土細川藩関連資料や轟泉水道の資料が展示されています

この上は宇土細川家の墓所ですが今の時期は蚊が多くて長居は出来ません

宇土にも素晴らしい歴史が有りますね

今年1月に亡くなった詩人の吉野弘さんに、漢字を題材にした作品群がある。『同類』という詩は短い。<脳も胸も、その図らいも/凶器の隠し場所>。◆人は誰しも聖人ならぬ身ゆえ、凶器のように野蛮な言葉をふと思いつくことがある。脳や胸にとどめているぶんには咎め立てするつもりはないが、人前、それも厳粛であるべき議場で言い放ったとなれば話は別である◆「まず自分が産めよ」「産めないのか」。東京都議会で妊娠や出産の支援策を質問した女性都議(35)に、男性都議がヤジを飛ばしたという◆世の女性に対する侮辱であり、年若い同僚議員に対するいじめでもあろう。言葉の凶器に胸が悪くなる。発言者を特定することなくうやむやに済ませるのなら、詩の題名ではないが、議員の全員が野蛮な〝同類〟になる。これが6年後には世界各国から客人を招く首都の議員かと思うと、情けなく、恥ずかしい◆いま書いた『恥』の字も、吉野さんの詩にあった。<心に耳を押し当てよ/聞くに堪えないことばかり>。都議会のセンセイ方のためにかかれたような詩である。

読売新聞 [編集手帳] 2014・6・21

まことに的を射た寸評です。ヤジを飛ばした議員の方は恥ずかしくて名乗れないでしょう。議員の資格はありません。

暦に今日は八せんおわり・夏至とありますが・・・

八専(はちせん)は日の干支の組み合わせによる選日(せんじつ・選日の多く は、六十干支【ろくじっかんし】の組み合わせによって、その日の吉凶判断を行うものです)。壬子(みずのえね・壬子の日は八専の1日目である)~癸亥(みずのとい・癸亥の日は八専の最終日である)までの12日間。この間、日の十干と十二支の五行が同じ配当となる日が8日あることから、八専と言われる。

元々は軍事上の忌日であったが後に、吉事は更に吉・凶事はさらに凶となる日とされるようになった。

間に、干支の五行が揃わない 4日(八専のうち癸丑(みずのとうし)・丙辰(ひのえたつ)・戊午(つちのえうま)・壬戌(みずのえいぬ))があり、これを八専の間日(まび)と言う。間日は八専の障(さしさわ)りの無い日と考えられる。『八せん終わり』は癸亥(みずのとい)の日のこと。

六十干支

一巡には日にあてはめると60日、年にあてはめると60年かかることになります。

60歳を迎えた人を祝う習わしに「還暦」がありますが、これは「十干十二支」がもとになっています。60年たつと生まれた年の干支にもどるということからです。赤いチャンチャンコを贈るのは、もう一度生まれ変わって出直すという意味があります。赤色は赤子の意味だともいわれています。

夏至(げし)は、二十四節気の第10。太陽黄経が90度のときで暦ではそれが起こる日を指す今年は6月21日ごろ。夏至日とも言う。日本の大部分では梅雨のさなか。北半球では一年中で一番昼が長く夜が短い日。

しかし実際は夏至は梅雨の真っ只中なので、日照時間は冬よりも短いことが多いようです。

昼が長い夏至の日と、夜が長い冬至の日の昼の長さの違いは、北半球では北にいくほど大きくなります。北極圏では、冬至の頃には1日中太陽が昇らず、夏至を中心とした夏期には1日中太陽が沈まなくなる地域があります。太陽が沈まない、また太陽が沈んでも、薄明かりがひと晩中続く現象を白夜といいます。

三重県伊勢市二見町にある、二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では毎年夏至の日に、夏至祭が催されます。日の出と共に、夫婦岩(めおといわ)の前で禊(みそぎ)を行います。この時期は夫婦岩の中央から朝日が昇ります。二見浦は伊勢神宮に近く、古くから人々が楔として海の水を浴び、身を清めてきたところです。

三重県伊勢市二見町にある、二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では毎年夏至の日に、夏至祭が催されます。日の出と共に、夫婦岩(めおといわ)の前で禊(みそぎ)を行います。この時期は夫婦岩の中央から朝日が昇ります。二見浦は伊勢神宮に近く、古くから人々が楔として海の水を浴び、身を清めてきたところです。

八専(はちせん)は日の干支の組み合わせによる選日(せんじつ・選日の多く は、六十干支【ろくじっかんし】の組み合わせによって、その日の吉凶判断を行うものです)。壬子(みずのえね・壬子の日は八専の1日目である)~癸亥(みずのとい・癸亥の日は八専の最終日である)までの12日間。この間、日の十干と十二支の五行が同じ配当となる日が8日あることから、八専と言われる。

元々は軍事上の忌日であったが後に、吉事は更に吉・凶事はさらに凶となる日とされるようになった。

間に、干支の五行が揃わない 4日(八専のうち癸丑(みずのとうし)・丙辰(ひのえたつ)・戊午(つちのえうま)・壬戌(みずのえいぬ))があり、これを八専の間日(まび)と言う。間日は八専の障(さしさわ)りの無い日と考えられる。『八せん終わり』は癸亥(みずのとい)の日のこと。

六十干支

一巡には日にあてはめると60日、年にあてはめると60年かかることになります。

60歳を迎えた人を祝う習わしに「還暦」がありますが、これは「十干十二支」がもとになっています。60年たつと生まれた年の干支にもどるということからです。赤いチャンチャンコを贈るのは、もう一度生まれ変わって出直すという意味があります。赤色は赤子の意味だともいわれています。

夏至(げし)は、二十四節気の第10。太陽黄経が90度のときで暦ではそれが起こる日を指す今年は6月21日ごろ。夏至日とも言う。日本の大部分では梅雨のさなか。北半球では一年中で一番昼が長く夜が短い日。

しかし実際は夏至は梅雨の真っ只中なので、日照時間は冬よりも短いことが多いようです。

昼が長い夏至の日と、夜が長い冬至の日の昼の長さの違いは、北半球では北にいくほど大きくなります。北極圏では、冬至の頃には1日中太陽が昇らず、夏至を中心とした夏期には1日中太陽が沈まなくなる地域があります。太陽が沈まない、また太陽が沈んでも、薄明かりがひと晩中続く現象を白夜といいます。

三重県伊勢市二見町にある、二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では毎年夏至の日に、夏至祭が催されます。日の出と共に、夫婦岩(めおといわ)の前で禊(みそぎ)を行います。この時期は夫婦岩の中央から朝日が昇ります。二見浦は伊勢神宮に近く、古くから人々が楔として海の水を浴び、身を清めてきたところです。

三重県伊勢市二見町にある、二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では毎年夏至の日に、夏至祭が催されます。日の出と共に、夫婦岩(めおといわ)の前で禊(みそぎ)を行います。この時期は夫婦岩の中央から朝日が昇ります。二見浦は伊勢神宮に近く、古くから人々が楔として海の水を浴び、身を清めてきたところです。鍋島藩士の聞き書き『葉隠』に博奕の話がある。石井甚左衛門という侍が江戸の藩邸で博奕をし、相手の大小(刀)を勝ち取った。上に知れて両名は切腹、藩邸の管理役も死罪に処せられたという◆露見すれば身の破滅と分かっていて、手を染めずにはいられない。「それくらい面白いのさ」という共感派と「それくらい危ないのよ」という否定派の、どちらも半面の真理をついている◆世間には賭け事の好きな人がいて、嫌いな人がいて、その均衡の上に今の仕組みが成り立っている。仕組みを改めるからには国民の深い理解が欠かせない◆自民、日本維新の会、生活の3党が提出した「カジノ解禁法案」の審議が国会で始まった。観光に活を入れ、地域を元気にし、雇用と税収を増やすというのだが、そうそういいことずくめではないだろう。たとえば・・・◆佐々木譲さんの小説『警官の条件』(新潮文庫)で、暴力団の組長がカジノ特区について語る。<きれいごとを言っても、けっきょくは賭場だ。裏でやる仕事は出てくる。特区の中にも、裏通りはできてくるんだ>。〝裏通り〟を封鎖する覚悟と知恵がいる。

読売新聞2014・6・20 [編集手帳]より

問題提起の仕方と語り口が面白くそれでいて考えさせられる寸評です。

読売新聞2014・6・20 [編集手帳]より

問題提起の仕方と語り口が面白くそれでいて考えさせられる寸評です。

Posted by マー君 at

13:32

│Comments(0)

6月18日に八代市立図書館の歴史講座が有り郷土歴史家の蓑田勝彦先生が江戸後期 八代郡高田手永の村々について・・という演目で郷土の歴史を語られました。話の中で静岡大学の今村直樹教授の「近世後期における手永会所と地域社会」の話も交え古文書などから調べた熊本藩の「諸御郡惣産物調帳」や高田手永略手鑑(天保15年=弘化元年=1844)をこまかく読み解き八代郡高田手永の諸生産を割出,高田手永の年貢・諸上納について話されました。現在 手永=惣庄屋の研究が藩や地域行政を詳しく知る上でブームになっているそうです。熊本の事について詳しく金子好雄先生が書いたものが有るので紹介しますが、【手永が育んだ肥後人気質】の中に出てくる菱田勝彦さんは八代の蓑田勝彦先生の間違いだと思います。

金子 好雄

かねこ よしお

東海大学産業工学部環境保全学科 准教授1951年東京都大森生まれ。1978年東海大学大学院工学研究科修士課程修了。東京理科大学理工学部助手、九州東海大学工学部都市工学科講師・助教授を経て現職。専門は水環境工学。

主な著書に『熊本発地球環境読本』(共著/東海大学出版会 1992)、『科学と環境教育』(共著/東海大学出版会 1993)、『水環境工学の基礎』(共著/森北出版 1994)、『くまもと水防人物語』(共著/槙書房 1998)、『日本の水環境7 九州・沖縄編』(日本水環境学会編/技報堂出版 2000)ほか

手永制度が育んだ肥後人気質

【手永制度】

細川氏が行なった政策で一番興味深いのは、手永てなが制度でしょう。手永制度とは、郡奉行の助役でその地域の実質的な統括者である

惣庄屋そうじょうやを手永に任命し、政治、経済、軍事を、いわば民間に委託して行なわせたものです。村は手永の下に置かれ、小庄屋(村庄屋)が地方を統治しました。細川忠利は肥後の前任地である小倉時代から、こうした制度を導入しています。8代目の重賢しげかた1747年(延享4)領主に就いたころには、幕府からの出費や工事の負担要請によって細川藩は窮乏しており、重賢は1752年(宝暦2)に「宝暦の改革を実行しました。このころから、藩は手永制度を一層進めて、地方行政に直接かかわらないようになります。民間にやらせることで予算を節約する代わりに、利益が出たら手永会所という役所に蓄えることを許したんです。その管理は惣庄屋が行ないました。橋をかけるのも、そうして蓄えた資産を利用してやっています。熊本県内には石橋が多く、今でも300以上あるといわれています。全国の石橋の約6割が、熊本にあるといわれるくらいです。それらをつくったのも、藩ではなくて手永なんですね。それも、一人の偉人や有力者がつくったのではなく、地域がつくったんです。これが熊本のすごいところだと思います。熊本県の中央に位置する美里町(旧・砥用町と旧・中央町)文化財保護委員長の長井勲さんからうかがったのですが、岩野用水(美里町岩野地区)の岩盤開削に際し、石を割るときに火薬を使っているんです。火薬は戦争に使う道具という印象が強いですから、民間が火薬をどこから手に入れたのかと思いますよね。今の佐賀だったか福岡だったかに対馬藩の飛び地があって、そこで火薬を買ったという記録が残っています。

【手永が育んだ肥後人気質】

手永制度がうまくいって、困窮していた細川藩は、うんと豊かになりました。肥後は、関ヶ原以降表おもて石高は54万石でしたが、裏高は75万石といわれていました。それが1800年代半ば前(天保年間)になると、菱田勝彦さんの研究によると、取れ高は200万石ともいわれて大変豊かになります。だから天保の飢饉でも実質、餓死者を出してない、おそらくその当時の日本では珍しい状況だった。だから、熊本は明治維新が必要ではなかった、数少ない豊かな藩だったんです。しかも面白いのは、豪商とか豪農が出ないことです。熊本には「肥後の引き倒し」という言葉があって、誰かが突出してくると足を引っ張るという気質があると言われます。しかし、よく考えてみるとネガティブな意味ではなく、突出して豊かではないけど突出して貧しくもない、みんな中間的というか中間層的というか「みんなが豊か」という珍しい状態をつくったのではないでしょうか。美里町にある岩野用水も、江戸末期の1845年(弘化2)に中山手永によってつくられた用水です。ここの惣庄屋は、矢島忠左衛門という人です。ちなみに忠左衛門の娘の内、三人は肥後の三猛婦と呼ばれる女傑です。六女は楫子かじこといい、社会事業家で禁酒、廃娼の婦人矯風会を創立し、国際的に活躍しました。もう一人は徳富家に嫁にいった四女の久子で、徳富蘇峰、徳冨蘆花兄弟の母親です。残る一人は、横井小楠に嫁いだ五女のつせ子です。横井小楠 よこいしょうなん(1809ー1869年)幕末の政治家・思想家。統一国家の必要性から、鎖国体制・幕藩体制を批判。それらに代わる新しい国家と社会を、公共と交易の視点から模索した。外国との通商貿易をすすめ、

自律的な経済発展のために産業の振興を説く。小楠の考え方は、保守的な考えの強かった熊本では受け入れられず、招請により訪れた福井藩や幕政改革に大きな功績を残す。新政府に参与として出仕するが、1869年(明治2)攘夷論をとる十津川郷士らによって、京都で暗殺された。肥後は保守的で横井小楠を受け入れなかった、といわれていますが、この時代に娘をこういう女性に育てた惣庄屋がいたのですから、単に保守的だっただけではありませんね。岩野用水の取水口は、釈迦院しゃかいん川と白石野川の合流点にあり、白石野川側に堰堤えんてい

を設けて水位を上げることで取水していましたが、どうしても流量が不足しがちだったため、釈迦院川の上流に別の水路を掘削して、白石野川の取水口の上流側左岸に導水することで水量を補っています。私はこれを見て、人間の知恵ってすごいなと感心しました。こうしたことは全国的に見ても珍しく、文化遺産としても貴重なものだと思います。

【通潤橋も手永が手がけた仕事】

阿蘇が噴火して火砕流が流れ込み、溶岩と火山灰が蓄積して溶岩台地ができました。熊本の水道の発祥地は八景はけの水谷みやという所にありますが、ここも台地の外れの崖下、つまり崖線上にあります。空港がある高遊原たかゆばるも、通潤橋がある白糸台地も同様です。断面図で見ると、カルデラがあって、外輪山がある。北外輪山に沿うように流れてきた黒川と、南外輪山に沿うように流れてきた白川が合流て、外輪山の切れた所、阿蘇からの唯一の出口である立野たての火口瀬から白川として流れ出しています。黒川の由来は、火山灰を多く含んだ黒く濁った水だから、といわれています。熊本では火山灰のことをヨナと呼び、海へどんどん流れるものだから、河口付近はすぐ埋まってしまうため、なかなか河口に港がつくれませんでした。白川の南を流れる緑川は名前の通り周りの山々の緑が映えて美しいんですが、白川流域はあまり木々に囲まれていません。なぜなら、火山灰台地上を流れているからです。火山灰土は普段は浸透性が良くていいようだけど、雨が降

りすぎると崩れます。すると川の水が、高密度で破壊力の強い泥流になって、まさに土石流のようになります。白川は熊本市街中心部では天井川になっているので、九州で水害がもっとも恐れられている川の一つでもあります。手永制度が育んだ肥後人気質熊本はわかりやすく言うと、台地状に島みたいになっているんですよ。まわりの低い所には川が流れているんだけれど、台地の部分は高くなっているから、水が取れ

なかったんですね。それで台地の上では米がつくれなかった。通潤橋は、阿蘇外輪山の南西側の裾野、上益城郡山都やまと町(旧・矢部町)にあります。橋からの放水が有名になっていますが、実はポイントは用水路なんです。要するに白糸台地に灌漑用水路を整備するために、必要上つくられた水道橋です。もう一つ興味深いのが、石垣で組まれた橋台、鞘さやと呼ばれている部分です。これはデザインではなくて、下の地盤との関係でどうしてもこうして組まないと本体を支えられなかったからつくられたんです。なにしろ、石橋としては日本一の23mという高さですからね。 この技術は、武者返しといわれる熊本城の石垣からヒントを得たといわれていて、見事なアーチを描いています。1854年(嘉永7)に通潤橋ができたことで、それまで水が得られなくて米がつくれなかった白糸台地に、灌漑用水を引き新田開発することが可能になりました。ちなみに九州では用水路のことを井手といいます。通潤橋も藩がつくったのではなく、この地域の惣庄屋だった布田ふた保之助やすのすけという人が中心となってつくられました。当時の用水は、農業用水としてだけではなくて、生活用水としても使われました。文献を見ると「用いる水」ではなくて「養う水」になっているんです。用水とはつまり養う水なんだと。まさにそれは言い得て妙だなと思います。人を養い、牛馬を養い、田畑を養い、作物を養うという意味を含ませて養う水としたんだろう。私は、それが人間の生活を養っているというところから、さらに文化をも養っているという風に思っています。

【砂蓋さぶた】

用水路は維持や管理も必要です。例えば、水を配る配水方。近代土木工学では、水路というのは標高の高い所から低い所に、片勾配でつくると教えられてきました。ところが、この時代には逆勾配でつくっている箇所もあります。トータルでは順勾配で高い所から低い所に流れているんですが、平べったいVの字型につくり、Vの底に砂蓋さぶたをつくる。多分、江戸時代はいろいろ用途があったんでしょうけど、V字の落としの底の所に切り欠きをつくって、角落としのように堰板をはめておき、これを取れば田んぼの中に水を入れるときにも使えます。水が取れるようにしておけば下に棚田もつくれますし、生活用水もとれます。逆勾配をつけておけば、大雨が降ったときに一気に負荷がかかることを防ぎますから、水路が壊れることが軽減されます。泥が溜まりやすくなるから、ここから泥を流すことも容易になりますね。こうした多様な機能があるんじゃないかと思うんです。ここには砂蓋を見張る水番、砂蓋番がいて、自分の所に我田引水する人がいないように、開け閉めを管理していました。水の量はイコール米の量ですから水がなければ米はできない。だから畑や水田に水をいかに確保するかというのは世界中どこでも非常に重要なのです。

【円形分水の知恵】

その大切な水を分けることが、いかに大変だったかを視覚的に見ることができるのが、円形分水です。これは近代になってから考案されたものですが、文句が出ない公平な分け方を思案の末に考えついた、という感じがします。通潤橋の上流につくられた円形分水は、1956年(昭和31)につくられ、笹原川から取水された水を野尻・笹原地区と白糸台地へ3対7で分水して送り出しています。これは大変な知恵ですね。水をちゃんと分けるということがいかに難しかったか。水の配分が悪いと、血の雨が降る、というのは生活がかかっているからです。

【川と共生する工夫】

白糸台地では、今も農業用水の管理をしています。しかし、管理の様態も変わってきました。地域はこれからどうやって維持しようかと考えいて、通潤用水と白糸台地の棚田景観が2008年(平成20)7月に国の重要文化財景観の指定を受けたことを活かして、観光客が歩いて見て回れるようにすることで、ツーリズムを利用した用水の管理ができないかということを考えています。岩野地区に住んで岩野用水を管理する人も、一番若くて60歳代です。用水の管理は、もう10年もたないんじゃないかと言われる地域がたくさんあります。雨が降るときに見回ったりか、草刈りとか、大変なことがたくさんあって、高齢化は大きな問題です。また、熊本の地形はフラットなので、歴史的に見ても、川は結構暴れ回っています。どう制御するかといえば、力づくで自然に逆らってみても、所詮、人間はかなわないという事実が根底にあると思います。私も、学ぶべきはそこだと思っています。もう5、6年前に土木学会も認めましたけど、結局自然の力と持続的に向き合っていくためには「防災」ではなく「減災」だと。熊本人の知恵なのか、細川氏の統治能力のすごさなのかわかりませんが、熊本ではその辺のことを非常にうまくやってきたんです。 川の本堤の外側などに御救恤開おきうじつびらきというものがたくさん行なわれました。御救恤とは困った人などに救いを恵むことです。洪水になって水がくる場所、つまり本堤の外にある遊水池を、普段は御救恤開にする。水がきたらだめになるけれど、困っている人はそこを耕して収穫を得てもいいですよ、そこには税金をかけませんよ、という形で、一種の社会事業的なことをやっていました。基本的に、川やその流れは動くもので、固定しているものではない。だから川のそばには住むべきじゃない。その代わり、御救恤開のような利用法もある。こうした思想は、今後も活かすべきだと思います。

【使いすぎればなくなる】

よく学生に言うんですけれど、風呂桶に水を溜めて栓を抜けば水は抜けますが、出る量と入る量が同じならば水位は変わりません。少しでも出る量が多ければ、水位は下がって、いずれ空になる。豊かだといわれている熊本の地下水も、使用量が涵養量を上回っていたら、いずれなくなってしまいます。そのために、どうするか。基本的には涵養域を増やすことと、使用量を抑えることだと思います。水が豊かな熊本だからこそできることはいろいろあります。水のオピニオンリーダーになることもできるはずです。そのためには、せっかくの財産である豊かな水をアピールするとともに、地元の意識も高めていきたいですね。

金子 好雄

かねこ よしお

東海大学産業工学部環境保全学科 准教授1951年東京都大森生まれ。1978年東海大学大学院工学研究科修士課程修了。東京理科大学理工学部助手、九州東海大学工学部都市工学科講師・助教授を経て現職。専門は水環境工学。

主な著書に『熊本発地球環境読本』(共著/東海大学出版会 1992)、『科学と環境教育』(共著/東海大学出版会 1993)、『水環境工学の基礎』(共著/森北出版 1994)、『くまもと水防人物語』(共著/槙書房 1998)、『日本の水環境7 九州・沖縄編』(日本水環境学会編/技報堂出版 2000)ほか

手永制度が育んだ肥後人気質

【手永制度】

細川氏が行なった政策で一番興味深いのは、手永てなが制度でしょう。手永制度とは、郡奉行の助役でその地域の実質的な統括者である

惣庄屋そうじょうやを手永に任命し、政治、経済、軍事を、いわば民間に委託して行なわせたものです。村は手永の下に置かれ、小庄屋(村庄屋)が地方を統治しました。細川忠利は肥後の前任地である小倉時代から、こうした制度を導入しています。8代目の重賢しげかた1747年(延享4)領主に就いたころには、幕府からの出費や工事の負担要請によって細川藩は窮乏しており、重賢は1752年(宝暦2)に「宝暦の改革を実行しました。このころから、藩は手永制度を一層進めて、地方行政に直接かかわらないようになります。民間にやらせることで予算を節約する代わりに、利益が出たら手永会所という役所に蓄えることを許したんです。その管理は惣庄屋が行ないました。橋をかけるのも、そうして蓄えた資産を利用してやっています。熊本県内には石橋が多く、今でも300以上あるといわれています。全国の石橋の約6割が、熊本にあるといわれるくらいです。それらをつくったのも、藩ではなくて手永なんですね。それも、一人の偉人や有力者がつくったのではなく、地域がつくったんです。これが熊本のすごいところだと思います。熊本県の中央に位置する美里町(旧・砥用町と旧・中央町)文化財保護委員長の長井勲さんからうかがったのですが、岩野用水(美里町岩野地区)の岩盤開削に際し、石を割るときに火薬を使っているんです。火薬は戦争に使う道具という印象が強いですから、民間が火薬をどこから手に入れたのかと思いますよね。今の佐賀だったか福岡だったかに対馬藩の飛び地があって、そこで火薬を買ったという記録が残っています。

【手永が育んだ肥後人気質】

手永制度がうまくいって、困窮していた細川藩は、うんと豊かになりました。肥後は、関ヶ原以降表おもて石高は54万石でしたが、裏高は75万石といわれていました。それが1800年代半ば前(天保年間)になると、菱田勝彦さんの研究によると、取れ高は200万石ともいわれて大変豊かになります。だから天保の飢饉でも実質、餓死者を出してない、おそらくその当時の日本では珍しい状況だった。だから、熊本は明治維新が必要ではなかった、数少ない豊かな藩だったんです。しかも面白いのは、豪商とか豪農が出ないことです。熊本には「肥後の引き倒し」という言葉があって、誰かが突出してくると足を引っ張るという気質があると言われます。しかし、よく考えてみるとネガティブな意味ではなく、突出して豊かではないけど突出して貧しくもない、みんな中間的というか中間層的というか「みんなが豊か」という珍しい状態をつくったのではないでしょうか。美里町にある岩野用水も、江戸末期の1845年(弘化2)に中山手永によってつくられた用水です。ここの惣庄屋は、矢島忠左衛門という人です。ちなみに忠左衛門の娘の内、三人は肥後の三猛婦と呼ばれる女傑です。六女は楫子かじこといい、社会事業家で禁酒、廃娼の婦人矯風会を創立し、国際的に活躍しました。もう一人は徳富家に嫁にいった四女の久子で、徳富蘇峰、徳冨蘆花兄弟の母親です。残る一人は、横井小楠に嫁いだ五女のつせ子です。横井小楠 よこいしょうなん(1809ー1869年)幕末の政治家・思想家。統一国家の必要性から、鎖国体制・幕藩体制を批判。それらに代わる新しい国家と社会を、公共と交易の視点から模索した。外国との通商貿易をすすめ、

自律的な経済発展のために産業の振興を説く。小楠の考え方は、保守的な考えの強かった熊本では受け入れられず、招請により訪れた福井藩や幕政改革に大きな功績を残す。新政府に参与として出仕するが、1869年(明治2)攘夷論をとる十津川郷士らによって、京都で暗殺された。肥後は保守的で横井小楠を受け入れなかった、といわれていますが、この時代に娘をこういう女性に育てた惣庄屋がいたのですから、単に保守的だっただけではありませんね。岩野用水の取水口は、釈迦院しゃかいん川と白石野川の合流点にあり、白石野川側に堰堤えんてい

を設けて水位を上げることで取水していましたが、どうしても流量が不足しがちだったため、釈迦院川の上流に別の水路を掘削して、白石野川の取水口の上流側左岸に導水することで水量を補っています。私はこれを見て、人間の知恵ってすごいなと感心しました。こうしたことは全国的に見ても珍しく、文化遺産としても貴重なものだと思います。

【通潤橋も手永が手がけた仕事】

阿蘇が噴火して火砕流が流れ込み、溶岩と火山灰が蓄積して溶岩台地ができました。熊本の水道の発祥地は八景はけの水谷みやという所にありますが、ここも台地の外れの崖下、つまり崖線上にあります。空港がある高遊原たかゆばるも、通潤橋がある白糸台地も同様です。断面図で見ると、カルデラがあって、外輪山がある。北外輪山に沿うように流れてきた黒川と、南外輪山に沿うように流れてきた白川が合流て、外輪山の切れた所、阿蘇からの唯一の出口である立野たての火口瀬から白川として流れ出しています。黒川の由来は、火山灰を多く含んだ黒く濁った水だから、といわれています。熊本では火山灰のことをヨナと呼び、海へどんどん流れるものだから、河口付近はすぐ埋まってしまうため、なかなか河口に港がつくれませんでした。白川の南を流れる緑川は名前の通り周りの山々の緑が映えて美しいんですが、白川流域はあまり木々に囲まれていません。なぜなら、火山灰台地上を流れているからです。火山灰土は普段は浸透性が良くていいようだけど、雨が降

りすぎると崩れます。すると川の水が、高密度で破壊力の強い泥流になって、まさに土石流のようになります。白川は熊本市街中心部では天井川になっているので、九州で水害がもっとも恐れられている川の一つでもあります。手永制度が育んだ肥後人気質熊本はわかりやすく言うと、台地状に島みたいになっているんですよ。まわりの低い所には川が流れているんだけれど、台地の部分は高くなっているから、水が取れ

なかったんですね。それで台地の上では米がつくれなかった。通潤橋は、阿蘇外輪山の南西側の裾野、上益城郡山都やまと町(旧・矢部町)にあります。橋からの放水が有名になっていますが、実はポイントは用水路なんです。要するに白糸台地に灌漑用水路を整備するために、必要上つくられた水道橋です。もう一つ興味深いのが、石垣で組まれた橋台、鞘さやと呼ばれている部分です。これはデザインではなくて、下の地盤との関係でどうしてもこうして組まないと本体を支えられなかったからつくられたんです。なにしろ、石橋としては日本一の23mという高さですからね。 この技術は、武者返しといわれる熊本城の石垣からヒントを得たといわれていて、見事なアーチを描いています。1854年(嘉永7)に通潤橋ができたことで、それまで水が得られなくて米がつくれなかった白糸台地に、灌漑用水を引き新田開発することが可能になりました。ちなみに九州では用水路のことを井手といいます。通潤橋も藩がつくったのではなく、この地域の惣庄屋だった布田ふた保之助やすのすけという人が中心となってつくられました。当時の用水は、農業用水としてだけではなくて、生活用水としても使われました。文献を見ると「用いる水」ではなくて「養う水」になっているんです。用水とはつまり養う水なんだと。まさにそれは言い得て妙だなと思います。人を養い、牛馬を養い、田畑を養い、作物を養うという意味を含ませて養う水としたんだろう。私は、それが人間の生活を養っているというところから、さらに文化をも養っているという風に思っています。

【砂蓋さぶた】

用水路は維持や管理も必要です。例えば、水を配る配水方。近代土木工学では、水路というのは標高の高い所から低い所に、片勾配でつくると教えられてきました。ところが、この時代には逆勾配でつくっている箇所もあります。トータルでは順勾配で高い所から低い所に流れているんですが、平べったいVの字型につくり、Vの底に砂蓋さぶたをつくる。多分、江戸時代はいろいろ用途があったんでしょうけど、V字の落としの底の所に切り欠きをつくって、角落としのように堰板をはめておき、これを取れば田んぼの中に水を入れるときにも使えます。水が取れるようにしておけば下に棚田もつくれますし、生活用水もとれます。逆勾配をつけておけば、大雨が降ったときに一気に負荷がかかることを防ぎますから、水路が壊れることが軽減されます。泥が溜まりやすくなるから、ここから泥を流すことも容易になりますね。こうした多様な機能があるんじゃないかと思うんです。ここには砂蓋を見張る水番、砂蓋番がいて、自分の所に我田引水する人がいないように、開け閉めを管理していました。水の量はイコール米の量ですから水がなければ米はできない。だから畑や水田に水をいかに確保するかというのは世界中どこでも非常に重要なのです。

【円形分水の知恵】

その大切な水を分けることが、いかに大変だったかを視覚的に見ることができるのが、円形分水です。これは近代になってから考案されたものですが、文句が出ない公平な分け方を思案の末に考えついた、という感じがします。通潤橋の上流につくられた円形分水は、1956年(昭和31)につくられ、笹原川から取水された水を野尻・笹原地区と白糸台地へ3対7で分水して送り出しています。これは大変な知恵ですね。水をちゃんと分けるということがいかに難しかったか。水の配分が悪いと、血の雨が降る、というのは生活がかかっているからです。

【川と共生する工夫】

白糸台地では、今も農業用水の管理をしています。しかし、管理の様態も変わってきました。地域はこれからどうやって維持しようかと考えいて、通潤用水と白糸台地の棚田景観が2008年(平成20)7月に国の重要文化財景観の指定を受けたことを活かして、観光客が歩いて見て回れるようにすることで、ツーリズムを利用した用水の管理ができないかということを考えています。岩野地区に住んで岩野用水を管理する人も、一番若くて60歳代です。用水の管理は、もう10年もたないんじゃないかと言われる地域がたくさんあります。雨が降るときに見回ったりか、草刈りとか、大変なことがたくさんあって、高齢化は大きな問題です。また、熊本の地形はフラットなので、歴史的に見ても、川は結構暴れ回っています。どう制御するかといえば、力づくで自然に逆らってみても、所詮、人間はかなわないという事実が根底にあると思います。私も、学ぶべきはそこだと思っています。もう5、6年前に土木学会も認めましたけど、結局自然の力と持続的に向き合っていくためには「防災」ではなく「減災」だと。熊本人の知恵なのか、細川氏の統治能力のすごさなのかわかりませんが、熊本ではその辺のことを非常にうまくやってきたんです。 川の本堤の外側などに御救恤開おきうじつびらきというものがたくさん行なわれました。御救恤とは困った人などに救いを恵むことです。洪水になって水がくる場所、つまり本堤の外にある遊水池を、普段は御救恤開にする。水がきたらだめになるけれど、困っている人はそこを耕して収穫を得てもいいですよ、そこには税金をかけませんよ、という形で、一種の社会事業的なことをやっていました。基本的に、川やその流れは動くもので、固定しているものではない。だから川のそばには住むべきじゃない。その代わり、御救恤開のような利用法もある。こうした思想は、今後も活かすべきだと思います。

【使いすぎればなくなる】

よく学生に言うんですけれど、風呂桶に水を溜めて栓を抜けば水は抜けますが、出る量と入る量が同じならば水位は変わりません。少しでも出る量が多ければ、水位は下がって、いずれ空になる。豊かだといわれている熊本の地下水も、使用量が涵養量を上回っていたら、いずれなくなってしまいます。そのために、どうするか。基本的には涵養域を増やすことと、使用量を抑えることだと思います。水が豊かな熊本だからこそできることはいろいろあります。水のオピニオンリーダーになることもできるはずです。そのためには、せっかくの財産である豊かな水をアピールするとともに、地元の意識も高めていきたいですね。

まだ文字がなかった頃、大和の王や各地の王が何故死んだ後に入る棺の素材として馬門石を選んだのか、そのあたりの事は全く何も解明されないまま古墳時代、棺に赤い石を使うという1つのブームは過ぎ去ります。どれくらいの墓の数にこの石が使われたのか、古墳といわれるものが現在のコンビニの数ほど日本全土にあるとの事ですが、現在調査の段階では先日ブログで紹介した熊本、岡山、大阪、奈良、滋賀から発見された14例です。でも各地の王たちの情報力や道具が十分でなかった時代この人達の技術力には感心させられます。

馬門石の2期目の隆盛期は江戸時代轟泉水道の大改修に大量の馬門石が使われたことに端を発し熊本地区、宇土、玉名地区の井樋(水門)、鳥居、祠(ほこら)などの共同施設に馬門石は使われることになります。

宇土市の船場橋近辺の写真です。馬門石があちこちに使われています。

馬門石の2期目の隆盛期は江戸時代轟泉水道の大改修に大量の馬門石が使われたことに端を発し熊本地区、宇土、玉名地区の井樋(水門)、鳥居、祠(ほこら)などの共同施設に馬門石は使われることになります。

宇土市の船場橋近辺の写真です。馬門石があちこちに使われています。

日奈久街中に残っている薩摩街道です

市報の伝言板に◎薩摩街道今昔 現地バス調査という八代郷土史の会の企画が6月13日にありましたので早速参加をしましたが参加人数が多すぎてバスには乗れずに、バスの後に自分の車でついていくという段取りの悪い企画でした。バスの中では市内にある薩摩街道の要所、要所の説明があったそうなんですが、バスの後ろからついていくだけの私達はただ、今車で走っている所が薩摩街道なんだくらいの理解で、それよりも前を走っているバスを信号や交差点で見失なわ無い様に運転する事に気を取られて大変でした。車でただ走るだけの勉強は学ぶことも少なかったのですが、事故もなく無事に過ごせたと思えば、まあいいかと慰める外ありません。資料だけは戴いたので今から勉強です。

薩摩街道(さつまかいどう)は、江戸時代に整備された脇往還(わきおうかん)【江戸時代の五街道以外の主要な街道をいい、「脇街道」や「脇道」とも呼ばれた。脇往還もまた、五街道と同様に道中奉行が管理しており、宿駅・一里塚・並木などが整備された所も多い。】のひとつである。 1635年、将軍徳川家光によって「参勤交代」の制度が設けられました。これにより、諸国大名は一年ごとに江戸と領地を往復。そのための道として諸街道が形成・整備されていきました。薩摩街道は熊本市の札の辻(熊本市新町1丁目)を出発点とし、長六橋を渡り白川を下り、宇土、松橋、小川、竜北、宮原、八代、田浦、佐敷、津奈木、水俣を経て薩摩に至る道です。江戸時代には人吉の相良氏や鹿児島の島津氏の参勤交代路となり、熊本県南部の交通の大動脈でした。薩摩藩の参勤交代路は、江戸初期には比較的海路を利用することが多かったようですが、江戸中・後期になると肥後路を通り豊前街道へ出るのが主流になったようです。八代市内の薩摩街道は、龍峯の岡町小路から二見赤松町までの25㎞が古絵図や旅日記などによって確認されています。

13日に車で走った道は薩摩街道の九里木跡~十五里木跡ですがこの「〇〇里木」とは・・・?江戸時代、街道沿いの一里(約4㎞)毎に旅人の目印として一里塚が置かれました(薩摩街道は熊本城下の「札の辻」を始点とします)この塚には遠くからでも見えるよう、榎や松等の巨木(理数木)が植えられ、旅人はその木陰で休息をとりました。十二里木には茶店もあったといいます。

寄り道をしたみたいです

会長さんの好み(古墳時代)かもしれません。ちょっと寄り道。この後日奈久の方に向かいますが路地に入り込んでのトラブルが2回ありました。

日奈久ばんぺい湯前も薩摩街道です。

チェリー宇土ゴルフ場にたまたま行く機会がありゴルフを一日楽しんで精算を済ませたら「あじさいの湯」無料券をいただきました。熊本の用事の帰りに寄ってみました。3号線から57号線に入ってJR三角線沿いに住吉駅近くまで行くと左側の踏切近くにあじさいの湯ののぼり旗がいっぱい立っている所がありますその踏切を渡って走って行くと小さな川沿いにこの標識が立っています。

まずは宇土市営の温泉に入ってからちょっと寄り道して馬門石石切場に向かいました。

途中に「歳の神の楠」という珍しい大木が有りました。

クスがある所は「大歳神社」ですそして大歳神社の鳥居には赤い馬門石が使われています

すぐ近くに馬門石石切場があるらしいのですが・・

目的地をめざして山道を登って行きますと・・

突き当たったところはミカン畑ですでも畑の石垣には馬門石を切り崩した時の石が積み重ねてありました。まさに馬門石です。

今回はどこかで道を間違って目的地にはたどり着けませんでしたが、大歳神社の先のどこか(すぐ近く)に馬門石石切場があります。馬門石は第26代継体天皇の陵墓とされる大阪府の今城塚古墳(6世紀前半)や、第33代推古天皇の初陵とされる奈良県の植山古墳(6世紀末~7世紀前半)など、当時の最有力者が葬られたとみられる古墳から、馬門石製の棺が見つかっています。馬門石が使われ始めた古墳時代(今から1400~1600年前)5~7世紀の頃 何故、ピンク色に発色した馬門石が石棺として何百キロも離れた関西や中国地方のいくつもの古墳に利用されたのか、本当の理由は解明されていません。ただ九州の古墳に多く見られる装飾古墳の石棺にベンガラで赤く塗られた石室が多いことから、当時の人達の色に関するイメージの中に赤という色については、大地の色であり日本の暮らしを彩る自然な色(神秘的な色)として人々に最も好まれた色として特殊な感覚を感じさせる色であったのかも知れません。また棺は卑弥呼の時代では木棺だったのがこの頃になると石棺に変わっています。馬門石は熊本県宇土市網津町字馬門付近に産する凝灰岩で、約9万年前の阿蘇山の噴火により流れ出た火砕流が堆積し、数年から十数年をかけて冷えて固まったものですこの堆積岩は「阿蘇溶結凝灰岩(あそようけつぎょうかいがん)」と呼ばれ、ふつは灰色~黒褐色ですが、馬門地区に堆積した岩層にはピンク色のものが含まれており、別名「阿蘇ピンク岩」とも呼ばれています。ピンク色は鉄分が酸化したり、基質が脱ガラス化作用をしたことによるものと考えられておりますが、この「赤い石」は地質学的に今も解明されていない点の多い謎の石です。

また当時(古墳時代)はあじさいの湯あたりまではすぐ近くに海が広がっていたそうです。そしてこの馬門石が古墳時代に、はるか860キロも離れた大和の地へ運ばれていた事について宇土市では2005年7月~8月にかけて古代船「海王」と丸太台船「有明」を使って大王のひつぎ実験航海イベントを実施して大阪南港まで航海しその後大阪府高槻市の今城塚古墳まで人力で馬門石で作った石棺を運んでいます。当時新聞やテレビでも報道されたので記憶がある方も多いと思います。

この図に記載されている石棺の発見された場所が馬門石の使われている所です。この赤い石は熊本県の宇土半島の馬門地区にしか存在しないそうです。

まずは宇土市営の温泉に入ってからちょっと寄り道して馬門石石切場に向かいました。

途中に「歳の神の楠」という珍しい大木が有りました。

クスがある所は「大歳神社」ですそして大歳神社の鳥居には赤い馬門石が使われています

すぐ近くに馬門石石切場があるらしいのですが・・

目的地をめざして山道を登って行きますと・・

突き当たったところはミカン畑ですでも畑の石垣には馬門石を切り崩した時の石が積み重ねてありました。まさに馬門石です。

今回はどこかで道を間違って目的地にはたどり着けませんでしたが、大歳神社の先のどこか(すぐ近く)に馬門石石切場があります。馬門石は第26代継体天皇の陵墓とされる大阪府の今城塚古墳(6世紀前半)や、第33代推古天皇の初陵とされる奈良県の植山古墳(6世紀末~7世紀前半)など、当時の最有力者が葬られたとみられる古墳から、馬門石製の棺が見つかっています。馬門石が使われ始めた古墳時代(今から1400~1600年前)5~7世紀の頃 何故、ピンク色に発色した馬門石が石棺として何百キロも離れた関西や中国地方のいくつもの古墳に利用されたのか、本当の理由は解明されていません。ただ九州の古墳に多く見られる装飾古墳の石棺にベンガラで赤く塗られた石室が多いことから、当時の人達の色に関するイメージの中に赤という色については、大地の色であり日本の暮らしを彩る自然な色(神秘的な色)として人々に最も好まれた色として特殊な感覚を感じさせる色であったのかも知れません。また棺は卑弥呼の時代では木棺だったのがこの頃になると石棺に変わっています。馬門石は熊本県宇土市網津町字馬門付近に産する凝灰岩で、約9万年前の阿蘇山の噴火により流れ出た火砕流が堆積し、数年から十数年をかけて冷えて固まったものですこの堆積岩は「阿蘇溶結凝灰岩(あそようけつぎょうかいがん)」と呼ばれ、ふつは灰色~黒褐色ですが、馬門地区に堆積した岩層にはピンク色のものが含まれており、別名「阿蘇ピンク岩」とも呼ばれています。ピンク色は鉄分が酸化したり、基質が脱ガラス化作用をしたことによるものと考えられておりますが、この「赤い石」は地質学的に今も解明されていない点の多い謎の石です。

また当時(古墳時代)はあじさいの湯あたりまではすぐ近くに海が広がっていたそうです。そしてこの馬門石が古墳時代に、はるか860キロも離れた大和の地へ運ばれていた事について宇土市では2005年7月~8月にかけて古代船「海王」と丸太台船「有明」を使って大王のひつぎ実験航海イベントを実施して大阪南港まで航海しその後大阪府高槻市の今城塚古墳まで人力で馬門石で作った石棺を運んでいます。当時新聞やテレビでも報道されたので記憶がある方も多いと思います。

この図に記載されている石棺の発見された場所が馬門石の使われている所です。この赤い石は熊本県の宇土半島の馬門地区にしか存在しないそうです。

入梅(にゅうばい、ついり、つゆいり)とは梅雨に入る初めの日を指します、雑節【土用や節分・彼岸など、季節感を表すことば】の一つで、太陽が黄経80度の点を通過する日。暦の上での梅雨入りは毎年6月11日頃、陰暦では芒種(ぼうしゆ)のあとの壬(みずのえ)の日とする。梅の実が黄色く色づき、 梅雨 に入る頃を示しますが実際の梅雨入りとは異なります。

今年(2014)の梅雨入りは5/5頃・沖縄 5/11頃・奄美 6/2頃・九州南部・九州北部 6/3頃・四国 6/4頃・中国・近畿・東海 6/5頃・関東甲信・北陸・東北南部 6/6頃・東北北部となっていますが、九州南部の梅雨入りが昨年よりも2日遅れ以外はことしはその他の地区については2日~8日早くなっています。梅雨は季節現象であり、その入り明けは、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があるので中日をとっているため「頃」と表現するそうです。

新聞に目を通していると、面白い俳句に目が行きました。

時の日や時は百三十七億歳 栃木市 佐藤 聖子

母の日や母といち日過ごしけり 三条市 星野 愛

読売 俳壇より

今日(6/10)は「時の記念日」 時は流れゆくものそんな「時」に年齢を付けてみたり、時の過ごし方を句にしたり、二つの句を並べて思うこと・長いようで短い人生・母の日に母と過ごす・・誰にでも出来そうでなかなか出来ない・どれだけ母にとってはうれしいひと時か。実にほのぼのとさせられるいい俳句だなと思います。

八代宮入口にある電波時計塔 今も「時」を刻んでいます

昨日のブログでロ-タリ―クラブの「4つのテスト」を紹介しましたが、当クラブは八代にもあって八代宮の入り口左側に八代ロータリークラブから贈られた電波時計塔がたっています。そこに「4つのテスト」の銘文が刻まれています。

左の看板のすぐ後ろにロータリークラブの電波時計塔が建っています。

正面は八代宮です。

1905年、アメリカ・シカゴに最初のクラブが誕生し、日本では、東京都に日本初のロータリークラブが1920年(大正9年)に当時三井銀行の重役であった米山梅吉「日本のロータリーの創始者」等が、国際ロータリーから855番目に認証を受けて創立しました。

国際的な社会奉仕連合団体でトーマス・エジソン、マーガレット・サッチャー、レーニエ3世(モナコ大公)、ジョン・F・ケネディ、ニール・アームストロング、ボードゥアン1世 (ベルギー王)、ダグラス・マッカーサーなどの著名人や政治家、そしてアメリカ合衆国の歴代大統領の多くがロータリークラブの会員でした。

ロータリークラブ (Rotary Club) は、国際的な社会奉仕連合団体「国際ロータリー」のメンバーである単位クラブである。最初のクラブが例会場所を輪番(ローテーション)で提供しあったことから「ロータリー」の名がついた。【ウィキペディアより】

左の看板のすぐ後ろにロータリークラブの電波時計塔が建っています。

正面は八代宮です。

1905年、アメリカ・シカゴに最初のクラブが誕生し、日本では、東京都に日本初のロータリークラブが1920年(大正9年)に当時三井銀行の重役であった米山梅吉「日本のロータリーの創始者」等が、国際ロータリーから855番目に認証を受けて創立しました。

国際的な社会奉仕連合団体でトーマス・エジソン、マーガレット・サッチャー、レーニエ3世(モナコ大公)、ジョン・F・ケネディ、ニール・アームストロング、ボードゥアン1世 (ベルギー王)、ダグラス・マッカーサーなどの著名人や政治家、そしてアメリカ合衆国の歴代大統領の多くがロータリークラブの会員でした。

ロータリークラブ (Rotary Club) は、国際的な社会奉仕連合団体「国際ロータリー」のメンバーである単位クラブである。最初のクラブが例会場所を輪番(ローテーション)で提供しあったことから「ロータリー」の名がついた。【ウィキペディアより】

新聞やテレビで今盛んに騒いで報道している憲法解釈見直しの問題・・日本の近隣で起こっている諸問題や、世界情勢を考えるとわからない訳ではないがそもそも憲法解釈を見直すと言うこと事態がおかしいと思います。解釈でコロコロ憲法が変えられるのであれば何のために憲法があるのか、わからなくなってしまいます。集団的自衛権行使の問題で公明党と与党内で解釈問題が二転三転していますが、以前に国民が大変反発したにもかかわらず、無理やり通してしまった特定秘密保護法案と同じようなやり方で曖昧な部分をいっぱい残したまま急いで法律を通すことはやめてもらいたい。その先に何かきな臭いものを感じます。安倍さん日本をどんな国にしたいのですか?

私たちは太平洋のはるか向うの方から見た日本の国の形のイメージをもっています。この図の日本は私たちの頭の中にある日本の形と少し違って見えます。でもアジアの国から見た日本はこのように見えます。

ロータリークラブ会員の行動基準として「四つのテスト」というのがあります。この問題こんな簡単なことで考えたら駄目なんでしょうか?

「四つのテスト」

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるかどうか

芒種とは・・6月6日頃(2014年は6月6日)。および夏至までの期間。太陽黄径75度。小満から数えて15日目頃。

芒(のぎ・ イネ科の植物の花についている針のような突起のこと。もう少しわかり易く言えば稲穂などの穀に付いている刺状のもののこと、禾とも書く )のある穀物、稲や麦など、穂の出る穀物の種をまく季節ということから、芒種と言われています(実際の種まきは、これよりも早い時季に行います)。二十四節気では小満→芒種→夏至とつながります。昔はこの時期が穀物の種まきや麦の刈り入れ田植えをする季節とされていました。だんだん蒸し暑くなり、梅雨入りする地域も出てきます。地域によって差がありますが暦の上で6月11日は入梅、梅雨入りです。今年は6月2日に九州は梅雨入りしました。二十四節気ができたのは中国の寒い地方で作られたそうなので縦に長い日本からすれば随分気候のづれが生じます、特に九州となると二十四節気とは半月くらいのづれはあるかもしれません。

八代臨港線沿いの沖町あたりの今の様子です。田植え真っ最中ですが田によっては一ト月も前に植えられた田もあります。

STAP細胞がまた話題になっている。小保方氏 全論文の撤回同意 「検証実験参加のため」・・

2014・6・5 読売新聞 【編集手帳】 より

ウキクサの一種アオウキクサは、窒素を与えずに栄養不足の飢餓状態に置くと、つぼみをつける。キク科のオナモミは、光を遮断された暗黒のなかでつぼみをつける◆植物学者、田中修さんの近著『植物は命がけ』(中公文庫)からの受け売りだが、人間によく似ているなと思う。年配の人は誰しも、今の自分が形作られた過去をたどっていけば、孤独という精神の飢餓に耐え忍んだ暗黒の日々に行き着くだろう◆「最悪期」が「成長期」の別名とはあとで振り返って分かることで、挫折のさなかは苦しみにのたうつばかりである。おそらくその人も今◆理化学研究所の小保方晴子さんが、研究不正と認定されたSTAP細胞の主論文について、撤回することに同意したという。もう一人の責任著者である米国の大学教授も撤回に傾いているといわれ、「生物学の常識を覆す」と話題を呼んだ研究成果は残念ながら白紙に戻るらしい◆金子みすゞの詩『星とたんぽぽ』の一節を。<春のくるまでかくれてる/つよいその根は眼にみえぬ>。探究心の根を地に深く張ってさえいれば、つぼみのひらく春はいつか来る。

苦しい小保方さんの心境、何とか応援してしてあげたいのがみんなの気持ち、金子みすゞの詩を彼女への応援歌。非常に鋭い論説だと思います。

2014・6・5 読売新聞 【編集手帳】 より

ウキクサの一種アオウキクサは、窒素を与えずに栄養不足の飢餓状態に置くと、つぼみをつける。キク科のオナモミは、光を遮断された暗黒のなかでつぼみをつける◆植物学者、田中修さんの近著『植物は命がけ』(中公文庫)からの受け売りだが、人間によく似ているなと思う。年配の人は誰しも、今の自分が形作られた過去をたどっていけば、孤独という精神の飢餓に耐え忍んだ暗黒の日々に行き着くだろう◆「最悪期」が「成長期」の別名とはあとで振り返って分かることで、挫折のさなかは苦しみにのたうつばかりである。おそらくその人も今◆理化学研究所の小保方晴子さんが、研究不正と認定されたSTAP細胞の主論文について、撤回することに同意したという。もう一人の責任著者である米国の大学教授も撤回に傾いているといわれ、「生物学の常識を覆す」と話題を呼んだ研究成果は残念ながら白紙に戻るらしい◆金子みすゞの詩『星とたんぽぽ』の一節を。<春のくるまでかくれてる/つよいその根は眼にみえぬ>。探究心の根を地に深く張ってさえいれば、つぼみのひらく春はいつか来る。

苦しい小保方さんの心境、何とか応援してしてあげたいのがみんなの気持ち、金子みすゞの詩を彼女への応援歌。非常に鋭い論説だと思います。

我が家に咲いている白いアジサイです。花ことばは「寛容」だそうです。

花名のアジサイの語源は「藍色が集まったもの」を意味する「あづさい(集真藍)」が有力であるとされていますそしてアジサイの花ことばは「移り気」「冷淡」「辛抱強さ」「冷酷」「無情」「高慢」などで、白いアジサイ以外の花言葉のイメージは白とは正反対の様な感じです。

【ウィキペディア】より

紫陽花(アジサイ)は初夏あるいは梅雨時期の風物詩として広く親しまれ、、咲き始めの頃は白っぽく、次第に色が変ってくることから「七変化」とも呼ばれますがでも一般的には日本の紫陽花は元来青っぽいものがもともとの色のようです。日本の土壌が酸性土壌で、花(萼)の色はアントシアニンという色素によるもので、アジサイにはその一種のデルフィニジンが含まれています。これに補助色素(助色素)と土に含まれるアルミニウムのイオンが加わると、青色の花となります。欧米の紫陽花が赤い色をしているのは土壌がアルカリ性の土壌だからで土壌が中性やアルカリ性であればアルミニウムは溶け出さずアジサイに吸収されないため、花は赤色となります。また白いアジサイは、アントシアニンという色素を持たないため、土の酸度によって色は変わりません。

・・・?? もともとは「白」・・?? 紫陽花の原産地は日本です。 あなたどこの生まれ・・?? 。 アジサイは万葉の頃からあったそうですが、その頃から白いアジサイもあったのかな・・??

気象庁が九州・山口 今日(6/2) から「梅雨入り」の発表がありました。自然の天気は自然にまかす外はありませんが・・・

歳のせいかな?新聞を開いてこんな記事に目が行きます。

読売新聞 [編集手帳] 2014・6・2 より

深い味わいを「醍醐味」という。醍醐とは、乳を精製して作った乳製品のことだ。古代日本では、牛乳やチーズのような乳製品が、貴族らの間で薬として重宝されたという。もっとも広く一般に普及するのは明治以降のことだ◆ご飯と牛乳は合わない。そんな理由から学校給食で牛乳の提供を見直す動きが出ている。完全米飯給食を実施している新潟県三条市は牛乳の提供を試験的に見合わせるという。京都市でも牛乳の扱いについて検討を始めた◆これに対し、日本栄養士会は「牛乳は成長期に必要な食品」と懸念を表明している。特に心配なのはカルシウム不足で、たとえ小魚などの食材を献立に加えたとしても、簡単に補えるものではないという◆確かに、牛乳の一律廃止は、いささか乱暴な議論かもしれない。しかし、献立によっては「牛乳なし」の日があってもいい。乳製品のデザートで和食に合ったメニューを提供することも可能だろう

◆和食が国際教育・科学・文化機関(ユネスコ)の世界無形文化遺産に登録され、食のあり方への関心が高まっている。醍醐の味を有効に生かした食育も考えたい。

和食が世界無形文化遺産に登録されたからと言って学校給食まで見直すことはないと思います。発育盛りの子どもたちの為、栄養面から考えるのが先決ではないでしょうか?

ちょっと脇道にそれますが、「醍醐味」という言葉確か起源は仏教語からきた言葉でしたね。

乳を精製する五段階に「乳」→「酪」→「生酥(そ)」→「熟酥」→「醍醐」の順 美味で最高の乳製品を醍醐というのです。醍醐味の意味は仏陀の真実で最上の教えのことが元々の意味です。そして現在の意味としては、 物事の本当のおもしろさ 深い味わい のことと理解されています。

この言葉は仏教が伝わった時から今日まで千年以上の時を経ていろいろな人達にもまれて現代版「醍醐味」の意味になりました。