2014年06月21日

八せん終わり ・ 夏至

暦に今日は八せんおわり・夏至とありますが・・・

八専(はちせん)は日の干支の組み合わせによる選日(せんじつ・選日の多く は、六十干支【ろくじっかんし】の組み合わせによって、その日の吉凶判断を行うものです)。壬子(みずのえね・壬子の日は八専の1日目である)~癸亥(みずのとい・癸亥の日は八専の最終日である)までの12日間。この間、日の十干と十二支の五行が同じ配当となる日が8日あることから、八専と言われる。

元々は軍事上の忌日であったが後に、吉事は更に吉・凶事はさらに凶となる日とされるようになった。

間に、干支の五行が揃わない 4日(八専のうち癸丑(みずのとうし)・丙辰(ひのえたつ)・戊午(つちのえうま)・壬戌(みずのえいぬ))があり、これを八専の間日(まび)と言う。間日は八専の障(さしさわ)りの無い日と考えられる。『八せん終わり』は癸亥(みずのとい)の日のこと。

六十干支

一巡には日にあてはめると60日、年にあてはめると60年かかることになります。

60歳を迎えた人を祝う習わしに「還暦」がありますが、これは「十干十二支」がもとになっています。60年たつと生まれた年の干支にもどるということからです。赤いチャンチャンコを贈るのは、もう一度生まれ変わって出直すという意味があります。赤色は赤子の意味だともいわれています。

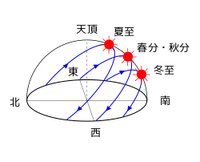

夏至(げし)は、二十四節気の第10。太陽黄経が90度のときで暦ではそれが起こる日を指す今年は6月21日ごろ。夏至日とも言う。日本の大部分では梅雨のさなか。北半球では一年中で一番昼が長く夜が短い日。

しかし実際は夏至は梅雨の真っ只中なので、日照時間は冬よりも短いことが多いようです。

昼が長い夏至の日と、夜が長い冬至の日の昼の長さの違いは、北半球では北にいくほど大きくなります。北極圏では、冬至の頃には1日中太陽が昇らず、夏至を中心とした夏期には1日中太陽が沈まなくなる地域があります。太陽が沈まない、また太陽が沈んでも、薄明かりがひと晩中続く現象を白夜といいます。

三重県伊勢市二見町にある、二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では毎年夏至の日に、夏至祭が催されます。日の出と共に、夫婦岩(めおといわ)の前で禊(みそぎ)を行います。この時期は夫婦岩の中央から朝日が昇ります。二見浦は伊勢神宮に近く、古くから人々が楔として海の水を浴び、身を清めてきたところです。

三重県伊勢市二見町にある、二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では毎年夏至の日に、夏至祭が催されます。日の出と共に、夫婦岩(めおといわ)の前で禊(みそぎ)を行います。この時期は夫婦岩の中央から朝日が昇ります。二見浦は伊勢神宮に近く、古くから人々が楔として海の水を浴び、身を清めてきたところです。

八専(はちせん)は日の干支の組み合わせによる選日(せんじつ・選日の多く は、六十干支【ろくじっかんし】の組み合わせによって、その日の吉凶判断を行うものです)。壬子(みずのえね・壬子の日は八専の1日目である)~癸亥(みずのとい・癸亥の日は八専の最終日である)までの12日間。この間、日の十干と十二支の五行が同じ配当となる日が8日あることから、八専と言われる。

元々は軍事上の忌日であったが後に、吉事は更に吉・凶事はさらに凶となる日とされるようになった。

間に、干支の五行が揃わない 4日(八専のうち癸丑(みずのとうし)・丙辰(ひのえたつ)・戊午(つちのえうま)・壬戌(みずのえいぬ))があり、これを八専の間日(まび)と言う。間日は八専の障(さしさわ)りの無い日と考えられる。『八せん終わり』は癸亥(みずのとい)の日のこと。

六十干支

一巡には日にあてはめると60日、年にあてはめると60年かかることになります。

60歳を迎えた人を祝う習わしに「還暦」がありますが、これは「十干十二支」がもとになっています。60年たつと生まれた年の干支にもどるということからです。赤いチャンチャンコを贈るのは、もう一度生まれ変わって出直すという意味があります。赤色は赤子の意味だともいわれています。

夏至(げし)は、二十四節気の第10。太陽黄経が90度のときで暦ではそれが起こる日を指す今年は6月21日ごろ。夏至日とも言う。日本の大部分では梅雨のさなか。北半球では一年中で一番昼が長く夜が短い日。

しかし実際は夏至は梅雨の真っ只中なので、日照時間は冬よりも短いことが多いようです。

昼が長い夏至の日と、夜が長い冬至の日の昼の長さの違いは、北半球では北にいくほど大きくなります。北極圏では、冬至の頃には1日中太陽が昇らず、夏至を中心とした夏期には1日中太陽が沈まなくなる地域があります。太陽が沈まない、また太陽が沈んでも、薄明かりがひと晩中続く現象を白夜といいます。

三重県伊勢市二見町にある、二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では毎年夏至の日に、夏至祭が催されます。日の出と共に、夫婦岩(めおといわ)の前で禊(みそぎ)を行います。この時期は夫婦岩の中央から朝日が昇ります。二見浦は伊勢神宮に近く、古くから人々が楔として海の水を浴び、身を清めてきたところです。

三重県伊勢市二見町にある、二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では毎年夏至の日に、夏至祭が催されます。日の出と共に、夫婦岩(めおといわ)の前で禊(みそぎ)を行います。この時期は夫婦岩の中央から朝日が昇ります。二見浦は伊勢神宮に近く、古くから人々が楔として海の水を浴び、身を清めてきたところです。Posted by マー君 at 09:34│Comments(0)

│暦