11月25日に図書館講座がありました。八代市立博物館・学芸員の早瀬輝美さんがユネスコ無形文化遺産登録を前にした八代のお祭り「妙見祭」について話をされました。日本のお祭りですでにユネスコに登録をされているものとして京都祇園祭の山鉾(京都市)と日立風流物(ふりゅうもの)(茨城県日立市)が09年に無形文化遺産登録済みになっています。今回新たに「祭事の形態に共通性があり、地域住民が担い手である」として31件を加え、33件の山車や屋台を巡行したり展示したりする形態で、提案名を「山・鉾(ほこ)・屋台行事」で提出しています。したがってもし認定されれば、 九州関係は「博多祇園山笠」(福岡市)、「戸畑祇園大山笠」(北九州市)、「唐津くんちの曳山(ひきやま)」(佐賀県唐津市)、「八代妙見祭の神幸」(熊本県八代市)、「日田祇園の曳山」(大分県日田市)の5カ所の祭りが登録されることになります。候補に挙げられたどこのお祭りも歴史は古く、妙見祭の歴史は相良氏が残した『八代日記』永正12年(1515)の中に「於白木社臨時之祭礼」が記されていて、中世から近世まで長い歴史があります。現在の祭りの原型は寛永13年(1636)細川三斎が神輿、神輿屋、祭器具、社家の装束に至るまで寄進したと言われ、その後松井家が妙見祭を引き継いで支援をしています。江戸時代の松井家の時代になって様々な出し物が出されるようになりました。天和・貞享年間(1681~1687)笠鉾や亀蛇が出されるようになり、貞享元年(1684)松井直之が神馬を永代寄進する。永禄4年(1691)には獅子舞が奉納され、元文2年(1737)作り馬(木馬)を家臣や町人が寄進し、今行われている祭のかたちになってきました。

今回講座を担当された早瀬輝美さんは、民俗学専攻の方で歴史学を専攻されている人とは、ものの見方が違う側面を持っています。話の説明はスライドを利用してわかり易く進められましたが、とくに民俗学的な部分を感じたのは、笠鉾の変遷の説明で組み立てや部材の保管についての話です。町内の逆鉾は200~300もの部材を組み立てて一つ笠鉾を毎年造り上げるのですが、今は笠鉾の部材は町の各公民館で保存していますが江戸時代あたりでは、火事や災害により担当町内の逆鉾が一度に被害に遭わないために、組み立て部材を何組かに分けて、町内の家々で保管をしていたという話がありました。この話はまさに災害に遭って自分たちの町内の笠鉾が無くなってしまうことを恐れ、被害を最小限にとどめる為に分担したという昔の人達の知恵のお話です。代々引き継いできた役割や町や村での責任体制がこんなところに現れています。

災害から地域の神幸行事を守ろうとする地域の人達の知恵はどこから出てきたのでしょうか。・・・

1619年・元和5年(加藤正方が八代統治の時代)八代大地震により麦島城の倒壊がありました。八代の人達にとってはその当時最大の惨事であったと思われます。1625年・寛永2年には熊本大地震があり熊本城の天守閣や石垣などに被害が起きています。その後1707年・宝永4年の宝永大地震(南海トラフ地震)迄に熊本地方では1642・1643・1648・1651・1661・1662・1665・1695・1699・1705・1706と引き続き大きな地震が起きています。次の時代1800年代も同じように地震は続いています。台風や大雨で水害があったり、地震により火事が起こったり、家屋の倒壊なども沢山出たと思われます。

笠鉾の部材を一括保管するのではなく、あえて分散して保管したのは当時の人達の色々な経験から来る災害に対する最大の防衛手段であったように思います。

※「山・鉾・屋台」について31日、ユネスコの補助機関が登録を勧告しました。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/30 74 4068

10/1 2 4070

10/2 2 4072

10/3 2 4074

10/4 1 4075

10/5 2 4077

10/6 1 4078

10/7 0 4078

10/8 0 4078 ◎阿蘇山噴火

10/9 1 4079

10/10 2 4081 ※

10/11 1 4082 ※

10/12 5 4087 ※

10/13 0 4087

10/14 0 4087

10/15 10 4097 ※

10/16 2 4099

10/17 2 4101

10/18 2 4103

10/19 0 4103

10/20 0 4103

10/21 1 4104

10/22 2 4106

10/23 2 4108

10/24 2 4110

10/25 3 4113

10/26 5 4118

10/27 1 4119

10/28 1 4120

10/29 1 4121

10/30 2 4123

※のついた日に震度3の地震が1回起きています。阿蘇山噴火と何らかの関係があるように思いますが地下で起きていることは誰にもわからないようです。

今週は25日に、八代市図書館でユネスコ無形文化遺産の登録がまじかに迫った妙見祭についての図書館講座、昨日は八代市博物館で1707年に起きた南海トラフ巨大地震の一つである宝永地震について、残された古文書をもとに古文書講座がありました。週末29日には博物館で写真家・麦島勝さんの特別展に際して作家の前山光則さんの講演があります。自分の活動としては間に下手なゴルフのコンペが入ったりいつになく忙しい週になります。各講座については後日改めてまとめることにして、東日本大震災の時の出来事で宮城県大川小学校の学童74人と教職員10人が津波で死亡、行方不明になった問題・・津波の予見が出来たとして学校に過失があると判決が言い渡されました。事故から5年7か月の月日を要しています。判決の是非ではなく、何か別の不満を感じずにはおれないのは私だけでしょうか?・・・

朝日新聞 【天声人語】

遺族たちの掲げた紙が、すべてを物語る。「先生の言うことを聞いていたのに!!」。東日本大震災の日、宮城県石巻市の大川小学校で児童74人と教職員10人が犠牲になった。学校の裏山に避難させなかったのは先生たちの過失だったと、仙台地裁がきのう認めた▼先生の言うことを聞いたがゆえに、あまりに多くの幼い命が失われた。判決文によると、惨事の直前に「山に逃げて」と教員らに言う保護者がいた。教頭も地元の住民に尋ねていた。「裏の山は崩れるのか」「子どもたちを登らせたいのだが」「無理があるか」▼子どもたちは校庭に避難した後、小高い場所へ誘導されて津波にのまれた。判決が指摘する通り、児童はどう避難するかを「全面的に教員の判断に委ねざるをえない」。山にかけのぼる判断ができていればと悔やむ▼「大川小学校のことが他人事とは思えないのです」。宮城県教職員組合がまとめた体験談集に先生たちの声がある。避難先を迷うことは他の学校でもあった。子どもを救えず、死んだのは自分かもしれなかったと▼亡くなった大川小の先生たちの無念を思う。命を預かり、守るという学校の責任はあまりに重い。先生のできること、地域でできることを考えたい▼震災時に小学生だった宮城県の高校生が語っている。「昨日『さよなら』を言った友だちは、明日にはもういないかもしれない」(『16歳の語り部』)。子どもの命をどう守り、つないでいくか。悲劇を教訓とできるかが問われている。

読売新聞【編集手帳】

ドイツの児童文学者、ミヒャエル・エンデの童話『モモ』に奇妙な亀が出てくる。30分先の未来を予知することができ、甲羅に文字を映して危険を知らせた。名前を「カシオペイア」という◆空想の産物とは知りつつも、大災害が起きるたびに物語が頭をよぎる。30分の余裕があれば、あの日、どれだけの幼い命が救われただろう。東日本大震災の津波で74人の児童が死亡・行方不明となった市立大川小学校(宮城県石巻市)の悲劇である◆津波の襲来は予見できたとして、仙台地裁はきのう、市と県に約14億円の損害賠償を命じた◆学校は災害時の指定避難所だったという。そこをまさか津波が襲うはずがないという予断が避難をためらわせたのだろう。経験上は想像もつかない〝まさか〟が起りうることを日本人の一人ひとりが胸に刻む以外、無念の霊を慰める手だてはない◆カシオペイアはギリシャ神話に登場する王妃である。うぬぼれて海神の怒りを買い、災害を招いた。作家が不思議な亀にその名を与えた理由は知らない。人間よ、自然の前で知識と経験にうぬぼれることなかれ。いまはそう考えてみる。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/30 74 4068

10/1 2 4070

10/2 2 4072

10/3 2 4074

10/4 1 4075

10/5 2 4077

10/6 1 4078

10/7 0 4078

10/8 0 4078 ◎阿蘇山噴火

10/9 1 4079

10/10 2 4081 ※

10/11 1 4082 ※

10/12 5 4087 ※

10/13 0 4087

10/14 0 4087

10/15 10 4097 ※

10/16 2 4099

10/17 2 4101

10/18 2 4103

10/19 0 4103

10/20 0 4103

10/21 1 4104

10/22 2 4106

10/23 2 4108

10/24 2 4110

10/25 3 4113

10/26 5 4118

※のついた日に震度3の地震が1回起きています。阿蘇山噴火と何らかの関係があるように思いますが地下で起きていることは誰にもわからないようです。

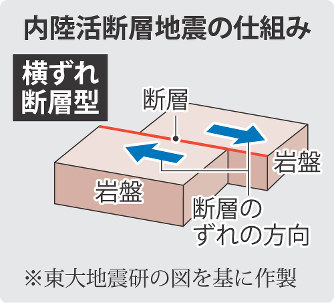

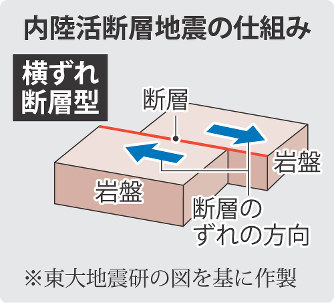

熊本地震が起きて半年、今度は鳥取県で大きな地震が起きました。 気象庁によると、震源の深さは11キロ、地震の規模を示すマグニチュード(M)は6・6と推定され、関東から九州の広い範囲で揺れを観測しました。地震の種類はどちらも横ずれ断層型の大陸プレート内地震ですが、熊本地震は右横ずれ断層型であるのに対して鳥取中部地震の方は左横ずれ断層型の地震です。 断層にはでき方(動き)の種類として大きく分けると正断層(引張応力)、逆断層(圧縮応力)、横ずれ断層(圧縮応力と引張応力のいずれかまたは両方)の3種類に分けられます。

熊本地震=右横ずれ断層型

熊本地震=右横ずれ断層型

鳥取中部地震=左横ずれ断層型

鳥取中部地震=左横ずれ断層型

今回鳥取の地震報道の中で「隠れ断層」ということばが出てきました。報道によると平田直・東京大地震研究所教授が「地表に活断層が現れていなくても、被害を及ぼす地震が起こる可能性は全国どこでもあるが、中国地方の北部区域はその典型的な例といえる」と話されて、地震前に断層の存在が知られていない場所のことをおっしゃっておられますので、その通り理解するしかないようです。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/30 74 4068

10/1 2 4070

10/2 2 4072

10/3 2 4074

10/4 1 4075

10/5 2 4077

10/6 1 4078

10/7 0 4078

10/8 0 4078 ◎阿蘇山噴火

10/9 1 4079

10/10 2 4081 ※

10/11 1 4082 ※

10/12 5 4087 ※

10/13 0 4087

10/14 0 4087

10/15 10 4097 ※

10/16 2 4099

10/17 2 4101

10/18 2 4103

10/19 0 4103

10/20 0 4103

10/21 1 4104

10/22 2 4106

10/23 2 4108

10/24 2 4110

※のついた日に震度3の地震が1回起きています。阿蘇山噴火と何らかの関係があるように思いますが地下で起きていることは誰にもわからないようです。

熊本地震=右横ずれ断層型

熊本地震=右横ずれ断層型 鳥取中部地震=左横ずれ断層型

鳥取中部地震=左横ずれ断層型今回鳥取の地震報道の中で「隠れ断層」ということばが出てきました。報道によると平田直・東京大地震研究所教授が「地表に活断層が現れていなくても、被害を及ぼす地震が起こる可能性は全国どこでもあるが、中国地方の北部区域はその典型的な例といえる」と話されて、地震前に断層の存在が知られていない場所のことをおっしゃっておられますので、その通り理解するしかないようです。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/30 74 4068

10/1 2 4070

10/2 2 4072

10/3 2 4074

10/4 1 4075

10/5 2 4077

10/6 1 4078

10/7 0 4078

10/8 0 4078 ◎阿蘇山噴火

10/9 1 4079

10/10 2 4081 ※

10/11 1 4082 ※

10/12 5 4087 ※

10/13 0 4087

10/14 0 4087

10/15 10 4097 ※

10/16 2 4099

10/17 2 4101

10/18 2 4103

10/19 0 4103

10/20 0 4103

10/21 1 4104

10/22 2 4106

10/23 2 4108

10/24 2 4110

※のついた日に震度3の地震が1回起きています。阿蘇山噴火と何らかの関係があるように思いますが地下で起きていることは誰にもわからないようです。

今日の新聞に、阿蘇山のマグマが今年4月に起きた熊本地震の活動で、地震の揺れを減らすような働きをしていたという調査発表を京大の林愛明教授(地震地質学)グループが米科学誌サイエンス電子版に論文が掲載されるとの記事を発表しました。詳しく理解するためにいろんな記事を覗いてみますと少しずつ内容が見えてきました。

以下読売新聞より記事抜粋・・

4月の熊本地震で、本震(マグニチュード7・3)の震源となった「布田川ふたがわ断層帯」(全長約64キロ以上)の破壊を、阿蘇山地下のマグマだまりが防ぎ、被害地域の範囲を狭めた可能性があると、京都大の林りん愛明教授(地震地質学)のグループが発表した。21日の米科学誌サイエンス電子版に論文が掲載される。

林教授のグループは、4月16日の本震直後から半年間、熊本県を東西に横切る布田川断層帯などの周辺で、地表に残る断層活動の痕跡を調査した。

その結果、布田川断層帯は本震の後、北東方向へ断層の破壊が進んだが、阿蘇山のカルデラ付近で止まっていたことを突き止めた。・・・

図:阿蘇カルデラ内における地震断層と地殻構造の関係を表した概念図

布田川断層の北東延長部はマグマだまりの存在により妨げられているが、地表地震断層はカルデラの表層部に現れている。

8月に撮った米塚近くの写真(地震により形成された地溝帯の一部と思われます)

阿蘇火山が妨げた熊本の地震断層破壊

2016年10月21日

林愛明 理学研究科教授らの研究グループは、2016年4月16日に発生した熊本地震の現地調査を行い、これまで知られていなかった活断層に沿って現れた全長40kmの地表地震断層(地震によって地表に現れた断層)を発見しました。また、断層の分布や地震のデータを解析した結果、阿蘇火山の地下約6kmにあるマグマだまりが地震断層破壊を妨げた可能性が高いことを明らかにしました。

本研究成果は2016年10月21日午前3時に米国の科学雑誌「Science」でオンライン公開されました。

概要

日常生活を脅かす地震・火山噴火等をはじめとした地殻運動のほとんどは、プレート運動など地球内部の運動によって引き起こされています。また、大地震はしばしば火山噴火と連動していることが知られていますが、地質学的なデータが不十分なため、火山の存在が地震断層破壊にどのような影響を与えているのかという点は未だ明らかになっていません。

そこで本研究グループは、2016年4月16日に発生した熊本地震における地震断層の変形構造の特徴と活断層との関係および阿蘇カルデラ周辺域の地殻構造との関連性について調査するため、地震の翌日から半年間、震源域周辺において現地調査を行いました。

その結果、阿蘇カルデラを横切る全長約40kmの地表地震断層を発見しました。さらに、阿蘇カルデラ内の活断層と地表地震断層の分布特徴、および地震と地球物理学データの総合解析により、熊本地震断層の破壊は阿蘇火山のマグマだまりによって妨げられた可能性が高いことを明らかにしました。『京大』

4月16日に発生した熊本地震の「本震」で、九州東部の断層が破壊されるのを阿蘇山のマグマだまりが防いだ可能性が高いと、京都大の林愛明教授らの研究グループが発表した。論文は20日付の米科学誌サイエンス(電子版)に掲載された。

論文は6月に書かれ、地震によって阿蘇山の噴火が早まる危険性を指摘していた。今月8日には阿蘇山の中岳第1火口で36年ぶりに爆発的噴火が発生し、研究グループは「今回の噴火と地震が直接関連しているか明らかではないが、論文の提言はある程度妥当性があった」としている。

熊本県では4月14日夜と同16日未明に震度7の地震が発生した。研究グループは直後から現地調査を続け、阿蘇山周辺まで延びる全長約40キロの新たな断層を発見した。

震源の熊本県南西部では、これまで知られていた布田川・日奈久断層帯に沿って地表が横ずれしていたが、阿蘇カルデラ西縁部では長さ約9キロにわたって上下約2メートルの落ち込みがあることも分かった。カルデラの東側では新たな断層は確認できなかった。

研究グループは、横ずれから落ち込みに変わったのは阿蘇カルデラ北西部の地下約6キロにあるマグマだまりによって、地震のエネルギーの方向が変化したためと分析。九州東部にエネルギーが波及するのを、マグマだまりがある程度防いだ可能性があると結論付けた。

地震によってマグマだまりにエネルギーが蓄積されたり、新たなマグマの通り道ができたりした可能性があり、噴火リスクが高まったとも指摘した。

林教授は「地震と火山マグマの関連性が示唆された。マグマだまりがあったから、大分県側まで断層が延びなかったのではないか」と話している。(2016/10/21-05:08)『時事通信』

※この記事をまとめている最中に鳥取の方で震度6弱の地震がありました。地震の揺れの範囲は相当広い様子。今後も要注意!

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/30 74 4068

10/1 2 4070

10/2 2 4072

10/3 2 4074

10/4 1 4075

10/5 2 4077

10/6 1 4078

10/7 0 4078

10/8 0 4078 ◎阿蘇山噴火

10/9 1 4079

10/10 2 4081 ※

10/11 1 4082 ※

10/12 5 4087 ※

10/13 0 4087

10/14 0 4087

10/15 10 4097 ※

10/16 2 4099

10/17 2 4101

10/18 2 4103

10/19 0 4103

10/20 0 4103

※のついた日に震度3の地震が1回起きています。阿蘇山噴火と何らかの関係があるように思いますが地下で起きていることは誰にもわからないようです。

以下読売新聞より記事抜粋・・

4月の熊本地震で、本震(マグニチュード7・3)の震源となった「布田川ふたがわ断層帯」(全長約64キロ以上)の破壊を、阿蘇山地下のマグマだまりが防ぎ、被害地域の範囲を狭めた可能性があると、京都大の林りん愛明教授(地震地質学)のグループが発表した。21日の米科学誌サイエンス電子版に論文が掲載される。

林教授のグループは、4月16日の本震直後から半年間、熊本県を東西に横切る布田川断層帯などの周辺で、地表に残る断層活動の痕跡を調査した。

その結果、布田川断層帯は本震の後、北東方向へ断層の破壊が進んだが、阿蘇山のカルデラ付近で止まっていたことを突き止めた。・・・

図:阿蘇カルデラ内における地震断層と地殻構造の関係を表した概念図

布田川断層の北東延長部はマグマだまりの存在により妨げられているが、地表地震断層はカルデラの表層部に現れている。

8月に撮った米塚近くの写真(地震により形成された地溝帯の一部と思われます)

阿蘇火山が妨げた熊本の地震断層破壊

2016年10月21日

林愛明 理学研究科教授らの研究グループは、2016年4月16日に発生した熊本地震の現地調査を行い、これまで知られていなかった活断層に沿って現れた全長40kmの地表地震断層(地震によって地表に現れた断層)を発見しました。また、断層の分布や地震のデータを解析した結果、阿蘇火山の地下約6kmにあるマグマだまりが地震断層破壊を妨げた可能性が高いことを明らかにしました。

本研究成果は2016年10月21日午前3時に米国の科学雑誌「Science」でオンライン公開されました。

概要

日常生活を脅かす地震・火山噴火等をはじめとした地殻運動のほとんどは、プレート運動など地球内部の運動によって引き起こされています。また、大地震はしばしば火山噴火と連動していることが知られていますが、地質学的なデータが不十分なため、火山の存在が地震断層破壊にどのような影響を与えているのかという点は未だ明らかになっていません。

そこで本研究グループは、2016年4月16日に発生した熊本地震における地震断層の変形構造の特徴と活断層との関係および阿蘇カルデラ周辺域の地殻構造との関連性について調査するため、地震の翌日から半年間、震源域周辺において現地調査を行いました。

その結果、阿蘇カルデラを横切る全長約40kmの地表地震断層を発見しました。さらに、阿蘇カルデラ内の活断層と地表地震断層の分布特徴、および地震と地球物理学データの総合解析により、熊本地震断層の破壊は阿蘇火山のマグマだまりによって妨げられた可能性が高いことを明らかにしました。『京大』

4月16日に発生した熊本地震の「本震」で、九州東部の断層が破壊されるのを阿蘇山のマグマだまりが防いだ可能性が高いと、京都大の林愛明教授らの研究グループが発表した。論文は20日付の米科学誌サイエンス(電子版)に掲載された。

論文は6月に書かれ、地震によって阿蘇山の噴火が早まる危険性を指摘していた。今月8日には阿蘇山の中岳第1火口で36年ぶりに爆発的噴火が発生し、研究グループは「今回の噴火と地震が直接関連しているか明らかではないが、論文の提言はある程度妥当性があった」としている。

熊本県では4月14日夜と同16日未明に震度7の地震が発生した。研究グループは直後から現地調査を続け、阿蘇山周辺まで延びる全長約40キロの新たな断層を発見した。

震源の熊本県南西部では、これまで知られていた布田川・日奈久断層帯に沿って地表が横ずれしていたが、阿蘇カルデラ西縁部では長さ約9キロにわたって上下約2メートルの落ち込みがあることも分かった。カルデラの東側では新たな断層は確認できなかった。

研究グループは、横ずれから落ち込みに変わったのは阿蘇カルデラ北西部の地下約6キロにあるマグマだまりによって、地震のエネルギーの方向が変化したためと分析。九州東部にエネルギーが波及するのを、マグマだまりがある程度防いだ可能性があると結論付けた。

地震によってマグマだまりにエネルギーが蓄積されたり、新たなマグマの通り道ができたりした可能性があり、噴火リスクが高まったとも指摘した。

林教授は「地震と火山マグマの関連性が示唆された。マグマだまりがあったから、大分県側まで断層が延びなかったのではないか」と話している。(2016/10/21-05:08)『時事通信』

※この記事をまとめている最中に鳥取の方で震度6弱の地震がありました。地震の揺れの範囲は相当広い様子。今後も要注意!

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/30 74 4068

10/1 2 4070

10/2 2 4072

10/3 2 4074

10/4 1 4075

10/5 2 4077

10/6 1 4078

10/7 0 4078

10/8 0 4078 ◎阿蘇山噴火

10/9 1 4079

10/10 2 4081 ※

10/11 1 4082 ※

10/12 5 4087 ※

10/13 0 4087

10/14 0 4087

10/15 10 4097 ※

10/16 2 4099

10/17 2 4101

10/18 2 4103

10/19 0 4103

10/20 0 4103

※のついた日に震度3の地震が1回起きています。阿蘇山噴火と何らかの関係があるように思いますが地下で起きていることは誰にもわからないようです。

熊本地震から半年が過ぎました。復興支援についてまだまだ遅れがある様子の記事やニュースが毎日報道されました。熊本に限らず、震災事故は人々が忘れかけた頃に繰り返し日本のどこかで起きています。事故が起こる度に救済だ、復興だと声を荒げますが、何故か同調できない一面を感じずにはおれません。なぜかと言うと地震ひとつをとっても、過去の教訓がほとんど生かされていないという事です。地震や津波、台風などの天災について、防災対策や復興支援について、国がやること、地方自治体がやること、徹底的に役割分担について議論し、改善が繰り返されていればもう少し復興が進んでいたと思います。被害認定の遅れや、公費解体の遅れ、土地や家屋の復旧支援の問題。震災後自宅で生活ができない人達は兄弟や親戚を頼ってよそに転居した人、仮設住宅に入居した人、危険な状態の自宅で生活している人、色々な方が居られますが被害に遭われた多くの人達の唯一の願いは「出来れば一日も早く元の場所で生活がしたい」そんな思いを共通して持っておられます。地震国日本の歴史のなかで、縄文時代から今迄、地震が起きてもう住めないと思い集落ごとよそに移った例はあまりなく、地震が起った後も何とか住み着いている例が遺跡からは伺えるそうです。読売新聞「遺跡が語る震災(1)~(5)」でもうかがい知れます。(5)では福島県相馬市の段ノ原B遺跡・縄文時代前期(約6000年前)の話では地震後も継続して住居が作られ、人が住んだことが分かったことから故郷から離れがたい人々の思いを感じ、平安時代の869年(貞観11年)貞観地震の時の仙台市若林区の陸奥国分寺跡に近い薬師堂東遺跡の話、武蔵国分寺跡・東京都国分寺市(9世紀後半)の話の中では寺院の再建が復興の象徴として、行われた復興政策であったことなど。先人たちの足跡は災害から立ち上がるのに「心の復興」が欠かせないことを伝えています。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/30 74 4068

10/1 2 4070

10/2 2 4072

10/3 2 4074

10/4 1 4075

10/5 2 4077

10/6 1 4078

10/7 0 4078

10/8 0 4078 ◎阿蘇山噴火

10/9 1 4079

10/10 2 4081 ※

10/11 1 4082 ※

10/12 5 4087 ※

10/13 0 4087

10/14 0 4087

10/15 10 4097 ※

10/16 2 4099

※のついた日に震度3の地震が1回起きています。阿蘇山噴火と何らかの関係があるように思いますが地下で起きていることは誰にもわからないようです。

現在の麦島城跡、天守閣があった場所です。埋め戻されて小高い丘の状態で保存されていますが、写真でもよく解るように周りは民家が建ち並びこの場所も一般道路からは見えません。案内標識もないし、道も細いので非常にわかりにくいところに有ります。車でこの場所に行くには松江の方角から42号線の前川を渡り、信号を右に土手伝いの道に進み、立正佼成会八代教会の三差路を左に曲がると、また三差路に突き当たりますので左に入ると現地になります。

近くに当時のキリシタン殉教者を祀る列福記念公園があります。

この話は1588年に小西行長が八代市の球磨川河口に築いた麦島城が1619年に大地震で崩れたと伝わる話を題材に、八代市の学芸員が熊本地震を体験して自分の考えの甘さに気付いたという話である。1996年~2003年度に市教育委員会がこの城をを発掘しています。

以下読売新聞の記事引用・・発掘では堀の中から、柱や壁材、屋根材など、櫓の部材が大量に出土した。木材は地中で腐りやすいが、地下水につかった状態が保たれていたために残った。当時の城の具体的な構造が、実物からわかる極めてまれな例として注目を集めた。

櫓は本当に地震で倒れたのか。2006年に刊行された発掘調査報告書は、「現状では不明」と記して断定を避け、城を破却するにあたって埋められた可能性にも言及した。「間違いだった。目の前に出ていた遺跡の意味をきちんと理解して伝えられなかった」。発掘を担当した同市文化振興課の山内淳司・主任学芸員は悔やむ。古文書に具体的な記述は少なく、堅固な城は簡単には崩れないと思っていた。地震後に城が、今の八代城跡がある北へ移ったのも、立地が大きな理由だと考えていた。

だが、自ら今年4月の熊本地震に遭遇し、熊本城跡で「城がここまで崩れるのか」と立ちつくした。重要文化財・北十八間櫓が石垣ごと崩れ落ちた姿を報道で目にし、麦島城跡の堀から出土した櫓の部材と重なって見えた。「麦島城は、熊本城と並ぶ存在だった城が、地震で壊滅した姿をタイムカプセルのように残している。熊本の人に地震への備えが必要だと伝える教訓だ」。今は、そう考えている。・・・・

この記事を読んで熊本城の石垣の倒壊の現実を目のあたりにするまで、麦島城の倒壊が地震が原因であると掘り返した学識者でさえ事実を見抜けないというのは発掘調査のやり方に問題があったのか、単に勉強不足から来るものか見識を疑いたくなるような話です。

発掘報告書が出されたのが2006年、今年が2016年、この10年の間あまりにも無責任な仕事としか、この文章を読む限り思えません。掘り返して10年経たないと事実がはっきりしないなんて本当にあきれる。もう少ししっかりしてください!!

※1619年5月1日(元和5年3月17日) 肥後(熊本)八代で地震 - M 6.0。卯の刻(明6つ・6時ごろ)と牛刻(昼9つ・12時ごろ)の2回の地震で旧八代城(麦島城)が倒壊、竹田城(大分県)が破損。

【こんな発表が気象庁からありました】

「平成28年(2016年)熊本地震」の震度1以上を観測した地震の回数及び震源等の精査結果について

報道発表日

平成28年10月11日

本文

気象庁では、日常的に国内で震度1以上を観測した地震の震源、マグニチュード及び各地の震度について、即時に地震情報を発表しています。また、短時間の間に非常に多くの地震が発生した場合には、防災対応を支援するため、最大震度3以上の地震については即時に地震情報を発表するとともに、最大震度3未満の地震については、発生回数を速報的に判定して発表することとしています。この場合、複数の地震を一つの地震として計上することがあるため、地震回数や震源等については改めて精査を行うこととしております。

熊本地震について、今般、その作業が終了し、最大震度1以上の地震回数が確定しました。これにより、これまでより最大震度5強の地震が1回、5弱の地震が3回増えるなど、震度1以上を観測した地震は計1,944回増えることとなりました。

なお、最大震度1未満の地震についても、震源及びマグニチュードの精査が未完了であった期間(4月14日~7月24日)について精査作業を進め、概ねマグニチュード2以上の地震について精査が終了しましたので、気象庁HPで震源データを公表します。さらに小さな地震についても精査を進めて気象庁HPで順次公表していきます。

これらの精査結果の公表に伴い、気象庁HPの以下のページの資料やデータを更新します。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/30 74 4068

10/1 2 4070

10/2 2 4072

10/3 2 4074

10/4 1 4075

10/5 2 4077

10/6 1 4078

10/7 0 4078

10/8 0 4078

10/9 1 4079

10/10 2 4081

10/11 1 4082

※今までの発表と累計で1900回以上の差があります。どこのお役所もあまり信用できません。

仮庁舎は今までの八代市役所の裏側になります、左の立派な建物は熊本総合病院です。今まで千丁や鏡町に分散されていた八代市の業務が、半年ぶりに仮庁舎でまとめて行われることになりました。

仮庁舎は今までの八代市役所の裏側になります、左の立派な建物は熊本総合病院です。今まで千丁や鏡町に分散されていた八代市の業務が、半年ぶりに仮庁舎でまとめて行われることになりました。八代市役所もやっと仮庁舎が完成して10月3日より仮庁舎で業務が開催されることになりました。地震から約半年ぶりのことです。

10月8日午前1時46分ごろ、熊本県の阿蘇山の中岳第1火口で爆発的噴火が発生しました。阿蘇の噴火と熊本地震、何らかの関係があるのだろうか。阿蘇のこの様な噴火は36年ぶりだと言われています。これも熊本地震から約半年の出来事です。

気象庁は、4月に発生した熊本地震との関係は不明としていますが、いろいろな機関の見識者や専門家たちの見方はまちまちです。

鹿児島大の井村隆介准教授(火山地質学)は「地震の影響で、ガスの圧力が高まった可能性がある」。

火山噴火予知連絡会会長の藤井敏嗣東大名誉教授(マグマ学)は「地震の影響は証明できないが、地震によってマグマだまりが絞られて浅い所まで上がってきたことなども考えられる」として何らかの影響があるように発言されています。

この噴火について、火山噴火予知連絡会副会長の石原和弘・京都大名誉教授(火山物理学)は「火口付近から1日数千トンの二酸化硫黄が出ていた上に、10月に入ってからは(火口直下でマグマが上昇する際に周辺の岩石を壊すことで起きる)火山性地震の数が増えていた。火口部に湯だまりが残っている点を除けば、あと一押しで噴火する状況だった」と語る。 噴火の規模としては「噴煙は高くまで上がっているが、噴出物の量は特に多いわけではないと思う。爆発力は、近年の阿蘇山としては強いが、他の火山と比べれば御嶽山よりも少し強いぐらいで、桜島や2011年2月の新燃岳などの噴火に比べれば弱い」とみる。

また、4月の熊本地震との関係については「噴火に向かっていた火山活動が地震でむしろ邪魔をされた形になっていたのではないか。地震の影響がなくなってきたので本来の阿蘇山の活動に戻ったということだと思う」と話し地震との関係は逆に地震活動が火山活動を遅らせたような説明をされています。

近くに住む我々としてはどちら就かずの説明をどの様に受け止めればいいのか、これらの災害から身の安全を守る為の防災上の問題や避難の問題などを考えるとため息が出るばかりです。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 -9/30 74 2124

10/1 2 2126

10/2 2 2128

10/3 2 2130

10/4 1 2131

10/5 2 2133

10/6 1 2134

10/7 0 2134

10/8 0 2134

10/9 1 2135

*10/10(3時~4時)には震度3の地震が起きています。阿蘇の噴火との関係は・・?

齋藤 真さんと宮崎一博さんが2006年に地質調査研究報告として残された資料に〝九州中部,熊本県八代市泉町の“黒瀬川帯”蛇紋岩メランジュ中の 含ひすい輝石変斑れい岩〟というのがあります。その資料を基に九州中央部、八代市泉町西方にある黒瀬川帯の蛇紋岩メランジュの露頭を探して矢山岳の西の水無谷よりさらに西の地域、南九州幹線25号と26号の分岐点あたりから26号線沿いに山道をひたすら上って粗粒変斑れい岩と蛇紋岩との境界場所にたどり着きました。この場所では粗粒変斑れい岩と蛇紋岩は採集出来ました。そこからもう少し上った所に含ひすい輝石変斑れい岩の場所があるとの事でその場所まで行ったのですが、どうも採集したものはひすい輝石ではないとの事。18人で探しましたが見つけきらなかった。昼食を済ませ443号線沿いのふれあいセンターいずみの近くに透輝石でできた単斜輝石の出る場所があるとの事で山を下ってその場所まで出かけました。2004年にさきほどの2人の方と塚本 斉さんが〝九州中部、熊本県泉村(この頃は合併前で泉村)ー砥用町地域の「黒瀬川帯」蛇紋岩メランジュ中の単斜輝石岩〟という地質調査研究報告を残されています。それによるとここの単斜輝石は日本でも有数の単結晶の大きさがあり、この単結晶を含む奇岩の岩体も蛇紋岩メランジュ中長径が2㎞もあり日本最大級だそうです。・・私にはどのように岩脈が走っているのかわかりませんでしたが。

粗粒変斑れい岩

粗粒変斑れい岩

蛇紋岩

蛇紋岩

含ひすい輝石変斑れい岩??・・ではないらしい

含ひすい輝石変斑れい岩??・・ではないらしい

単斜輝石

単斜輝石

目的地

目的地

目的地

目的地

山道を往復4キロ以上歩きますのでここは正直言って体力的につらさを感じます。いまだに足が強ばっています。10月2日(日)、「熊本の大地の成り立ち」の活動でした。

※黒瀬川帯・・日本の地体構造区分上の区分名の一つで、西南日本外帯の秩父帯(ちちぶたい)を南北に三分したときに、中央にある地帯。かつての秩父帯中帯にほぼ相当するが、範囲が一致しない部分がある。紀伊半島から四国、九州にかけて分布し、関東山地にも黒瀬川帯に相当すると考えられる部分がある。名称は、愛媛県西予(せいよ)市城川町を流れる黒瀬川に由来する。

※蛇紋岩メランジュ・・蛇紋岩は,高圧型変成帯や深部断裂帯に産出し,一般に深部で形成された変成岩や,地殻深部~中部の岩石を大小のブロックとして包有する。このような産状を蛇紋岩メランジュと呼ぶ。

付加体の分布に沿って、蛇紋岩メランジュが帯状に見られる。赤: 長門-蓮華帯, 黒: 黒瀬川帯、紫: 宮守-早池峰帯。

宮守-早池峰帯は、長門-蓮華帯の一部と考えられている。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 -9/30 74 2124

10/1 2 2126

10/2 2 2128

10/3 2 2130

10/4 1 2131

粗粒変斑れい岩

粗粒変斑れい岩 蛇紋岩

蛇紋岩 含ひすい輝石変斑れい岩??・・ではないらしい

含ひすい輝石変斑れい岩??・・ではないらしい 単斜輝石

単斜輝石

目的地

目的地 目的地

目的地山道を往復4キロ以上歩きますのでここは正直言って体力的につらさを感じます。いまだに足が強ばっています。10月2日(日)、「熊本の大地の成り立ち」の活動でした。

※黒瀬川帯・・日本の地体構造区分上の区分名の一つで、西南日本外帯の秩父帯(ちちぶたい)を南北に三分したときに、中央にある地帯。かつての秩父帯中帯にほぼ相当するが、範囲が一致しない部分がある。紀伊半島から四国、九州にかけて分布し、関東山地にも黒瀬川帯に相当すると考えられる部分がある。名称は、愛媛県西予(せいよ)市城川町を流れる黒瀬川に由来する。

※蛇紋岩メランジュ・・蛇紋岩は,高圧型変成帯や深部断裂帯に産出し,一般に深部で形成された変成岩や,地殻深部~中部の岩石を大小のブロックとして包有する。このような産状を蛇紋岩メランジュと呼ぶ。

付加体の分布に沿って、蛇紋岩メランジュが帯状に見られる。赤: 長門-蓮華帯, 黒: 黒瀬川帯、紫: 宮守-早池峰帯。

宮守-早池峰帯は、長門-蓮華帯の一部と考えられている。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 -9/30 74 2124

10/1 2 2126

10/2 2 2128

10/3 2 2130

10/4 1 2131

熊本県博物館ネットワークセンターの活動で2か月おきに「くまもとの大地の成り立ち」という地質学の活動があります。10月2日(日)の活動は「ヒスイ輝石と単斜輝岩の観察採集」を行うため氷川ダム管理事務所前駐車場に集合して、2006年度の文献を頼りに八代市泉町の〝黒瀬川帯〟の探索を行いました。集合時に川路芳弘先生から日本地質学会の話があり、先月日本の国石に翡翠が決定した話がありました。また5月には「県の石」の発表があり項目として岩石・鉱物・化石と3つありますが、熊本県は①岩石名ー溶結凝灰岩、主要産地ー阿蘇山周辺 ②鉱物名ー鱗珪石、主要産地ー熊本市島崎の石神山 ③化石名ー白亜紀恐竜化石群、主要産地ー天草市,御船町が選ばれているというお話でした。たまたま今日の読売新聞【編集手帳】に翡翠の話がありましたので、こちらの話をまず紹介しておきます。活動内容についてはまとまり次第お話します。

水辺に生息するカワセミは、羽が青緑色(翠)で、腹が橙色(翡)の美しい鳥だ。翡翠とも呼ばれてきた。カワセミの羽根に色が似ていることから名付けられた宝石に、ヒスイ(翡翠)がある。◆日本鉱物科学会「日本の石(国石)」に翡翠を選定した。国産の石として広く知られている水晶、花こう岩なども候補に残ったが、最後は投票で決まったという◆新潟県の糸魚川地域は世界有数の上質のヒスイ産地だ。地域の遺跡からは、約7000年前のヒスイ製のハンマーが発掘されている。勾玉などの宝飾品も全国各地で発見されており、縄文時代に世界最古のヒスイ文化が栄えたことがわかっている◆ただし、不思議なことに、ヒスイの利用は奈良時代を最後に長く途絶えてしまい、日本では取れない宝石と誤解された。1938年に糸魚川地域で探査が行われ、見たこともないような青い石が、沢の滝つぼで発見され、ヒスイと確認されたという◆縄文人のヒスイとの出会いは、果たしてどのようなものであったのか。神秘の石の輝きに何を感じたのか。当時の人々の優れた才覚と技術について改めて思う。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)1093 (累計)1093

5/1 -5/31 520 1613

6/1 -6/30 214 1827

7/1 -7/31 114 1941

8/1 -8/31 109 2050

9/1 5 2055

9/2 2 2057

9/3 4 2061

9/4 5 2066

9/5 2 2068

9/6 2 2070

9/7 7 2077

9/8 4 2081

9/9 0 2081※

9/10 1 2082

9/11 2 2084

9/12 3 2087

9/13 6 2093

9/14 2 2095

9/15 2 2097

9/16 4 2101

9/17 1 2102

9/18 1 2103

9/19 0 2103※

9/20 2 2105

9/21 4 2109

9/22 2 2111

9/23 2 2113

9/24 0 2113※

9/25 1 2114

9/26 1 2115

9/27 2 2117

9/28 1 2118

9/29 4 2122

9/30 2 2124

9/1 -9/30 74 2124

10/1 2 2126

10/2 2 2128