私達は自分一人では暮らしていけません。まわりの人達の何らかのご縁というか助けがあって暮らしというものが成り立っています。夫婦、親子、兄弟、友人、そしていろいろな仲間・・本当に大切にしていますか。

自分はそのように思っていなくとも無造作に出た言葉で人との関係がこじれたり、相手を傷つけたりすることがあります。言葉は時には凶器にもなります。名もなき名言・・心打たれました。

国指定史跡 大坊古墳 前方後円墳 玉名市玉名

永安寺東古墳・永安寺西古墳 東西に二基並んでいていずれも円墳

千手観音が彫られています(平安時代頃)

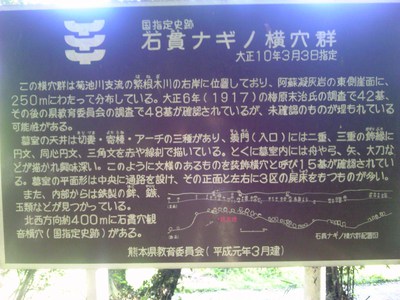

横穴群の装飾については石屋形と側壁に描かれていますがよく見ないとわかりません

平成27年度熊本県内装飾古墳一斉公開の秋季が10月の24日~25日にありました。

2年ほど前から春とこの時期に合わせて何度か公開中の古墳を見て廻っています。今回は玉名地区を廻ってみました。

玉名も新幹線の駅ができて新しい道が市内どこかしこにできているため車のナビがまともに作用しなくてすこし難義しました。今回は10月25日に公開された大坊古墳、永安寺東古墳、石貫穴観音横穴、石貫ナギノ横穴群を見て廻りました。

大坊・永安寺地区と石貫地区は直線距離では3㎞ばかりですが大坊古墳、永安寺東古墳は自然の丘陵に墳丘を設けて造られたもので石貫穴観音横穴、石貫ナギノ横穴群は凝灰岩の山肌に横穴を掘って作った横穴墓です。どちらにも彩色による文様が施されていて6世紀に造られたものとの説明がありました。

古墳時代(3世紀半ば過ぎから7世紀後半)の後半に造られた装飾古墳なのですが、ほぼ同じ時代に距離的にもあまり離れていない地域で埋葬方法がどうして違うのか不思議に思いました。

古墳時代は大和朝廷が前方後円墳を各地に広め日本の国の地盤を固めていった時代です。墓を造るために石を切り出す道具は同じようなものを使ったと思います。どちらにも石室や石棺を設けて死者を葬るところなどは死後の世界や霊についてその当時共通した死生観をこの両地区の人々は持っていたものと思われます。

しかし石貫地区の横穴群墓は沖縄当たりに人工の洞窟を掘ってそこに死者を入れて葬る埋葬方法があったそうなので、この石貫地区の横穴墓は沖縄の方からの文化を引き継いだ人達の集団ではなかったか。人吉の方にも京ガ峰横穴群や大村横穴群など同じような横穴墓が残っています。この横穴式の墓は日本各地にあります。もともとあったものでは無く、一つの文化として伝達され広まっていったものだと思います。その起源をたどるとはるか南の沖縄の方に・・いずれにせよこれらの墓は一般の人々の墓では無くてその地域で身分が高い人のものであることは確かだと思われます。

石貫穴観音横穴には1号墓、2号墓に円文、石貫ナギノ横穴群では同心円文、連続三角文、大坊古墳には連続三角文、円文、永安寺東古墳には三角文、円文、船、馬が書かれています。

装飾古墳は全国に600基ほどあり九州から山陰、近畿、関東、東北地方に分布しており現在その半分以上が九州で見つかっています。

装飾古墳に描かれた文様には幾何学的・抽象的な直弧文(ちょっこもん)・蕨手文(わらびてもん)・鍵手文(かぎのてもん)・円文・同心円文・連続三角文・菱形文・双脚輪状文(そうきゃくりんじょうもん)・区画文などがあるが、何を表しているのか分からない文である。次に、具象的な図柄では盾・靱(ゆぎ)・甲冑・刀・船などの武器・武具・その他の器物や人物・馬・鳥・蟾蜍(ひきがえる)・朱雀などである。人物や鳥獣には大陸文化に影響が認められる。(Wikipediaより)

装飾古墳に描かれている文様の意味は解明されていませんが、何のために描いたのか、描かれている文様が日本各地の装飾古墳で非常によく似たものが多いことは何か共通した意味があると思われます。

1500年ほど前のお墓の事ですからそのころの日本人の宗教意識はどんなものであったのか想像してみますと、亡くなった人を葬る行為の中でただ亡骸を葬るのでなくて魂を葬る意識が強かった様に思います。身体と魂は別のものという考え方をしていたのではないでしょうか。

装飾という行為は祭祀に関連したものととらえれば抽象的な絵・人・動物・舟・器物をかたどったものは祭具を表現したもので、埴輪の様なものにも思えるのですが、いつか偉い学者の方がそこらあたりは解明してくれるでしょう。

祭祀のためであれば装飾文様には被葬者に悪霊がつかないように僻邪の意味やおまじない的なものが込められていたと考えられます。

死んだ後の魂や霊について古代の人々は我々以上に神々や先祖の霊を祭る行為について生活の中で大きな役割を果たしていたと思われます。死者の霊が敬い方によっては守り神にもなり疫病神にもなるように思っていたに違いありません。

日本という国は古墳時代を経て死者の葬り方・・前方後円墳という埋葬文化によって統一されできた国です。そしてその文化を脈々と引き継いで私達が今居るのです。そんな事を感じさせられた装飾古墳の1日でした。ご先祖様を大事にしなければ・・くわばらくわばら

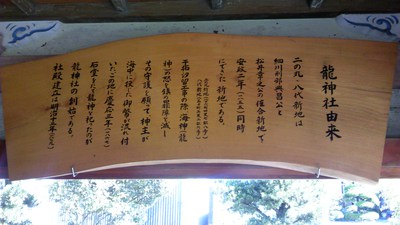

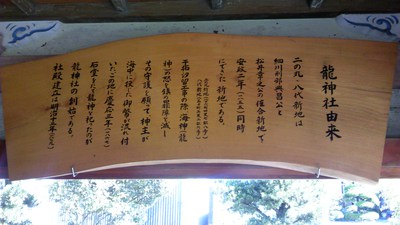

以前八代地方での干拓事業で日本でも珍しい女相撲が千丁町の龍神社で行われていることをいつか紹介しました。熊本県の神社の総数は3200社ほどあるようですが龍神社って熊本では非常に珍しい名前と思い少し調べてみました。関東と京都を中心に日本各地に点在する竜にまつわる神社です。御祭神は玉依姫命で神武天皇の母君、海神族の祖先で、龍神として崇められたと伝えられています。高松塚古墳にもみられる中国から伝わった四神『東の青龍、南の朱雀、西の白虎、北の玄武』の青龍にちなむ神様だと思われます。

『龍神社由来』二の丸、八代新地は細川刑部興昌公と松井章之の催合新地で安政二年(1855)同時にできた新地である。二の丸新地(86町4反7畝8歩)八代新地(30町2反2畝6歩)干拓汐留工事の際、海神(龍神)の怒を鎮め罪障を滅しその守護を願って、神主が海中に投じた御幣が流れ着いたこの地に慶応三年(1867)石堂をたて龍神を祀ったのが龍神社の創始である。 社殿建立は明治12年(1879)

御幣【ごへい】

串に紙や布帛(ふはく)をはさんだ神道の採物(とりもの)。竹または木を割って折紙や垂(しで)をはさんだ幣串,垂を長くし棒の先に束ねたらした幣束,サカキに木綿(ゆう)や紙をつけた玉串など。

幣束(へいそく)の敬称。白色や金・銀の紙などを細長く切り、幣串(へいぐし)にはさんだもの。お祓いのときなどに用いる。おんべ。

誰もが見たことはあるけれども名前を言えと言われれば大部分の人が言えない神事に使われるもの

この神社は水無川の下流にあります。古閑浜町に八千把小学校の浜分校があり浜分校の前の道を熊本方面に進んでいくと古閑入江のバス停があります。その先は千丁町になり水無川の下流にぶつかりますこの先に龍神のバス停があり.バス停横が龍神社です

賽銭箱の家紋も屋根の下にある九曜紋の家紋もどちらも細川家の家紋です。

『龍神社由来』二の丸、八代新地は細川刑部興昌公と松井章之の催合新地で安政二年(1855)同時にできた新地である。二の丸新地(86町4反7畝8歩)八代新地(30町2反2畝6歩)干拓汐留工事の際、海神(龍神)の怒を鎮め罪障を滅しその守護を願って、神主が海中に投じた御幣が流れ着いたこの地に慶応三年(1867)石堂をたて龍神を祀ったのが龍神社の創始である。 社殿建立は明治12年(1879)

御幣【ごへい】

串に紙や布帛(ふはく)をはさんだ神道の採物(とりもの)。竹または木を割って折紙や垂(しで)をはさんだ幣串,垂を長くし棒の先に束ねたらした幣束,サカキに木綿(ゆう)や紙をつけた玉串など。

幣束(へいそく)の敬称。白色や金・銀の紙などを細長く切り、幣串(へいぐし)にはさんだもの。お祓いのときなどに用いる。おんべ。

誰もが見たことはあるけれども名前を言えと言われれば大部分の人が言えない神事に使われるもの

この神社は水無川の下流にあります。古閑浜町に八千把小学校の浜分校があり浜分校の前の道を熊本方面に進んでいくと古閑入江のバス停があります。その先は千丁町になり水無川の下流にぶつかりますこの先に龍神のバス停があり.バス停横が龍神社です

賽銭箱の家紋も屋根の下にある九曜紋の家紋もどちらも細川家の家紋です。

八代市立図書館・歴史講座が昨日(10/21)同図書館にて八代史談会の郷土史家の松山丈三氏による「懐良親王御墓所の真相を追って」という演題で話をされましたが、「ちょっと待って」、そもそも何の話なのかレシピをいただきましたがなかなか大枠がつかめません。要は懐良親王御墓所が久留米と八代に墓があるがどちらの墓が本物かというお話です。話がいきなり官幣中社「八代宮」の話から始まるので何が何のことかよくつかめなかったのですが八代にある墓が本物に近いそんな話です。南北朝時代の話なのでどの様にこの話が八代に繋がっていくのか、折角の話なので自分なりに理解できるように調べてみました。

懐良親王御墓について・・

後醍醐天皇の皇子で、南朝の征西将軍宮として康永元年(1342)薩摩に上陸、南朝方の菊池、阿蘇氏らの助けによって北上し、延文6年(1361)大宰府に征西府を置いた。一時は全九州を統一するほどの勢いであったが、北朝の鎮西探題今川了俊に次第に圧迫され、応安5年(1372)に大宰府を追われ、菊池に退いた。永和元年(1375)征西将軍職を良成親王に譲り、筑後矢部に隠退し、弘和3年(1383)この地でなくなった。親王の墓は各地に伝説があったが、明治11年(1873)宮内省の調査で、八代郡宮地村(現八代市)の墓地を親王の墓とし、翌々年八代城本丸跡に親王を祀る八代宮が創立された。

水無川の南岸に東西27.3m・南北20mの土居を巡らした玉垣があります。

その中の小円墳が征西大将軍懐良親王のお墓です。

すぐ近くには護神寺廃寺跡の史跡もあります

懐良親王は後醍醐天皇の皇子として征西大将軍となり、九州における南朝方の中心人物として活躍し、弘和3年(1383)に亡くなりました。

親王は福岡県八女郡矢部村で亡くなりましたが、縁の深かった八代に墓が築かれました。

墓所内には大正5年に発見された、親王御自筆銘の宝篋印塔(ほうきょういんとう)(市指定文化財)がおかれています。

宝篋印塔(ほうきょういんとう)は、墓塔・供養塔などに使われる仏塔の一種

「 Wikipediaおよび八代市ホームページより」

今回の話は相当歴史に詳しい人向けのものであり、ちょっと聞きに行って理解できるものでは無かったです。話の大部分が八女の郷土史家の主張に対しての反論であり、もう少し誰にでもわかるように解説されたら良かったと思います。「先生への応援メッセージです」

懐良親王御墓について・・

後醍醐天皇の皇子で、南朝の征西将軍宮として康永元年(1342)薩摩に上陸、南朝方の菊池、阿蘇氏らの助けによって北上し、延文6年(1361)大宰府に征西府を置いた。一時は全九州を統一するほどの勢いであったが、北朝の鎮西探題今川了俊に次第に圧迫され、応安5年(1372)に大宰府を追われ、菊池に退いた。永和元年(1375)征西将軍職を良成親王に譲り、筑後矢部に隠退し、弘和3年(1383)この地でなくなった。親王の墓は各地に伝説があったが、明治11年(1873)宮内省の調査で、八代郡宮地村(現八代市)の墓地を親王の墓とし、翌々年八代城本丸跡に親王を祀る八代宮が創立された。

水無川の南岸に東西27.3m・南北20mの土居を巡らした玉垣があります。

その中の小円墳が征西大将軍懐良親王のお墓です。

すぐ近くには護神寺廃寺跡の史跡もあります

懐良親王は後醍醐天皇の皇子として征西大将軍となり、九州における南朝方の中心人物として活躍し、弘和3年(1383)に亡くなりました。

親王は福岡県八女郡矢部村で亡くなりましたが、縁の深かった八代に墓が築かれました。

墓所内には大正5年に発見された、親王御自筆銘の宝篋印塔(ほうきょういんとう)(市指定文化財)がおかれています。

宝篋印塔(ほうきょういんとう)は、墓塔・供養塔などに使われる仏塔の一種

「 Wikipediaおよび八代市ホームページより」

今回の話は相当歴史に詳しい人向けのものであり、ちょっと聞きに行って理解できるものでは無かったです。話の大部分が八女の郷土史家の主張に対しての反論であり、もう少し誰にでもわかるように解説されたら良かったと思います。「先生への応援メッセージです」

Posted by マー君 at

10:05

│Comments(0)

権三別当堂「八代市東陽町」

このお堂は氷川を挟んで443号線の対岸を走る道路が鍛冶屋下橋から白髪岳天然石橋に向かう道筋にあります

釈迦院を開基した弉善(しょうぜん)大師の父〝権三別〟と母〝オヨネ御前〟の居所で、堂は父母の墓所といわれています

『弉善大師』

伝承によれば、弉善(しょうぜん)は、宝亀8年(777年)肥後国八代郡北種山村梅林(現・熊本県八代市)生まれで、幼名は薬蘭。

幼くして出家し、霊感により大行寺山に庵を結んだ。桓武天皇の病を加持祈祷により治癒した効験により寄進を受け、釈迦院の堂塔が建立され、桓武天皇より大師号を授かったとされる。承和3年(836年)、60歳で没したという 種山石工よりも千年も古いお話です

釈迦院

八代市泉町柿迫 創建年 (伝)延歴18年(799年) 別名 ぽっくり寺

今日の読売新聞の社説に『日本のものづくりは大丈夫か』そんな記事がありました。

[性能データ偽装] 記事を少し紹介してみますと

マンション建設と鉄道用防振用ゴム製造を巡り、悪質なデータの偽装が相次いで明るみに出た。日本の企業が長年かけて築いた「ものづくり」への信頼を揺るがしかねない深刻な事態といえよう。三井不動産グループが分譲した横浜市のマンションでは、建物を支える杭の一部が固い地盤に届いていなかった。明らかな工事ミスだが、施工報告書には問題のないデータが記入されていた。・・・杭打ちに代表される基礎工事は住民の安全に直結する。この工事を請け負った旭化成建材の責任は極めて重大だ。杭打ちのミスとデータ改ざんの両面で、原因究明を進めなければならない。・・東洋ゴム工業は免震ゴムや防振ゴムの偽装を何度も重ねている。三井側の対応にも疑問点があるという。・・我が国のものづくりの現場で、技術力に裏打ちされた職業意識の劣化が進んでいるのではないか、と懸念せざるを得ない。製品の安全性や品質について、企業側から示されたデータの真偽を利用者側が自ら検証するのは、まず不可能だろう。利用者の信頼を裏切った罪はあまりに重い。一度崩れた信頼の回復には膨大な費用と時間と労力をを要する。すべての企業が教訓とすべきだ。

実は我が家の屋根が8月15日の台風で屋根の中心部が飛んで、家の近所では我が家のような瓦の飛び方をしているところがどこにもないのでいろいろ調べました。2004年不知火町で被害がひどかった時に八代も相当の被害が出ましたがその時の施工に問題があったことがわかった[瓦を載せただけで固定をしていなかった]のですが、企業側は自分のところの責任をなかなか認めません現在係争中。

[性能データ偽装] 記事を少し紹介してみますと

マンション建設と鉄道用防振用ゴム製造を巡り、悪質なデータの偽装が相次いで明るみに出た。日本の企業が長年かけて築いた「ものづくり」への信頼を揺るがしかねない深刻な事態といえよう。三井不動産グループが分譲した横浜市のマンションでは、建物を支える杭の一部が固い地盤に届いていなかった。明らかな工事ミスだが、施工報告書には問題のないデータが記入されていた。・・・杭打ちに代表される基礎工事は住民の安全に直結する。この工事を請け負った旭化成建材の責任は極めて重大だ。杭打ちのミスとデータ改ざんの両面で、原因究明を進めなければならない。・・東洋ゴム工業は免震ゴムや防振ゴムの偽装を何度も重ねている。三井側の対応にも疑問点があるという。・・我が国のものづくりの現場で、技術力に裏打ちされた職業意識の劣化が進んでいるのではないか、と懸念せざるを得ない。製品の安全性や品質について、企業側から示されたデータの真偽を利用者側が自ら検証するのは、まず不可能だろう。利用者の信頼を裏切った罪はあまりに重い。一度崩れた信頼の回復には膨大な費用と時間と労力をを要する。すべての企業が教訓とすべきだ。

実は我が家の屋根が8月15日の台風で屋根の中心部が飛んで、家の近所では我が家のような瓦の飛び方をしているところがどこにもないのでいろいろ調べました。2004年不知火町で被害がひどかった時に八代も相当の被害が出ましたがその時の施工に問題があったことがわかった[瓦を載せただけで固定をしていなかった]のですが、企業側は自分のところの責任をなかなか認めません現在係争中。

2015年10月25日(日) 第41回東陽しょうが祭(東陽町の特産品である生姜の収穫祭)が 石橋公園 にて開催されます

東陽町中心部の石橋公園から県道155号線を小浦川沿いに上って行くと「新開の石積み畑」があります。山間部で作物を育てる場所がないので山肌を石積によって切り開いています.

棚田の高さは人の背丈よりも高く石垣をこしらえています。

しょうがと石工の里 東陽まち歩きのパンフレットの中に~八代の特産品をもたらした~島田弥市(しまだやいち)が紹介されていますが「新開の石積み畑」のすぐ近かくに生家があります。

この小浦川流域の地域は平野がないので今は棚田に生姜を作っている農家が、多いようです

植物研究家がずいぶん昔に行った地方創生の動きは今もこの町を潤ししょうが祭りも41回を迎へこの町は頑張っています。

晩白柚

島田弥市

『島田弥市』 1884年~1971年 肥後六花の研究と普及推進にあたった小浦(東陽町に県道155号線沿いに小浦川が流れています)出身の植物研究家。種山農業長を務めながら、植物研究家として植物知識の普及にあたり、八代地方に「晩白柚」と呼ばれる特産品をもたらした功労者です。また山間地帯の農民を救うために紹介した生姜は、今では町の基幹作物になっています。・・特産品をもたらした功労者? という事でいろいろ調べてみましたら

島田弥市自伝の中に晩白柚の種苗を南ベトナムから入手して台湾で育て日本に持ち込んだと書かれています。桜井芳次郎が台湾の試験場で育てて『晩白柚』の名付けの親とも語っています・・・育てて名付けたのは桜井芳次郎で育てるように助言をしたのは島田弥市だと思います。

「島田弥市自伝の一説(原文)」

○ 晩白柚(白肉ザボン)種苗の台湾移人と現況

ザボン類は九州各地にも産し,台湾には多数の品種あるも,多くは果肉堅く, 酸味強く果実として喜ばれない。たまたま, 大正8 年2 月農事視察の為め南洋各地に出張の際航海中白肉ザボンが食卓に現はれ曽(かっ)てなき軟肉にて美味を感じたので,此際南方より此の種苗を輸入して生産果を大衆に喜んでもらいたいと考えつつ各地を視察した。南ベトナム国サイゴン植物園視察の際, 白肉種のザボンの種苗を入手し,之を台北士林園芸試験場に栽植したるに,生育,結果良好にて,果肉軟く美味で頗(すこぶ)る好評を博した。試験場で育ての親とも云ふべき桜井芳次郎鼓師は,此のザボンに晩白柚と命名した。台湾にてはザボンを柚と呼ぶが, 本種は晩生種であるから,晩白柚と呼ばれる(オクテシロザボンの意)。以来台湾に栽培が普及し, 日本向移出もされた。鹿児島,態本県下にも種苗が伝播し,八代市以南は気候温暖にて良果を産し, 栽培も増加しつつある。昭和4D年4 月八代市古麓町の産果が献上の光栄に浴した。

石橋公園(旧重見橋)

先日立神狭、東陽町の探索(地質についての勉強)の折に石匠館で「東陽まち歩き」というパンフレットをいただきました。石匠館は石橋文化を中心に展示品を紹介し種山の人々が残し伝えた石工の技を語り伝える博物館です。館長さんから近くに自然石橋や天然石橋があると聞いていましたのでどんなものか興味がわいたので東陽町まで出かけました。

『東陽町』

1889年4月1日 - 町村制施行に伴い、八代郡河俣村・北種山村・南種山村・小浦村が誕生。

1923年11月1日 - 八代郡南種山村・北種山村・小浦村が対等合併。種山村となる。

1955年2月1日 - 八代郡種山村・河俣村が対等合併。東陽村となる。

2005年8月1日 - 泉村・千丁町・鏡町・東陽村とともに八代市と対等合併。八代市となる。

鍛冶屋下橋

鍛冶屋中橋

鍛冶屋上橋

大久保自然石橋 ここは車でなくて少し時間はかかるが徒歩のほうが良い・・加工していない石を積んでいるので自然というのかな?

白髪岳天然石橋・・阿蘇の火砕流が固まってできた(凝灰岩)天然の石橋・・木や草ではっきりとはしませんが屋根の向こうに穴が開いた橋らしきものはわかると思います

江戸時代後期から明治、大正時代にかけて、県内はもとより県外にも通路や通水のための優れた眼鏡橋を架けた種山石工の初期の石橋と、この地域に石工集団が生まれ石橋造りの参考になったかもしれない何万年も前の天然石橋、何か関係があったのでは?

『藤原林七』

1765~1837年 種山石工の始祖 もとは長崎の武士で、オランダ人から円周率を学び、肥後ノ種山村に移り住み、農業をするかたわら独学で眼鑑橋の研究を行い、宮大工が使っていた「曲尺」からアイデアを得て、独自の「林七流アーチ論」を完成させたといわれています。

『橋本勘五郎』

1822~1898年 種山石工の祖・林七の孫にあたる。通潤橋をはじめ緑川・御船川流域の眼鏡橋を数多く造り上げました。明治6年には政府から招かれ、皇居旧二重橋、日本橋、浅草橋など手がけています。

橋本勘五郎の生家は鍛冶屋下橋、石匠館、鍛冶屋中橋、鍛冶屋上橋、大久保自然石橋に向かう道路で石匠館のすぐ前にあります。

東陽まち歩きパンフより

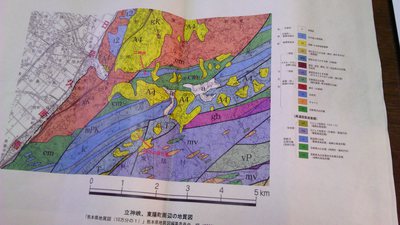

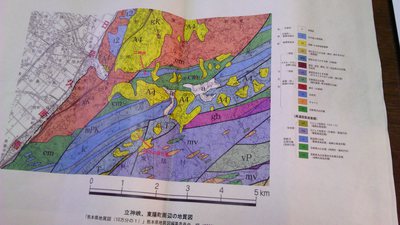

熊本県博物館ネットワークセンターの活動の中で2か月に1回川路芳弘先生を中心に「熊本の大地の成り立ち」というグループで熊本の地質について各地を訪ねて勉強をさせていただいております。川や山歩きがほとんどでその都度いろいろのことを学びますが、なかなか頭のほうがついていけなくて覚えきりません。今回(10/11)は立神狭、東陽町周辺の地質について勉強しました。「復習」

立神狭の周辺は、氷川が結晶質石灰岩(大理石)を浸食してできた峡谷です

立神狭の川原にあった石や河原の岩そして川の岸壁には南北に亀裂がある事がわかると思います。これは八代平野と山間部のちょうど境目に日奈久断層が同じ方向に走っています。立神狭、東陽町周辺の地形は古生代から新生代までの地層がところどころにいりまざって地表に現れている地域です。

立神狭に流れる氷川では河原の岩石は、泥岩・砂岩・礫岩・石灰岩・チャート・凝灰岩・シャールスタイン(?)等の堆積岩、花崗閃緑岩等の火成岩、角閃岩・結晶質石灰岩・結晶片岩等の変成岩が見られます。『岩石は大きく火成岩、堆積岩、変成岩の3種に分類できる』

立神狭の周辺は、氷川が結晶質石灰岩(大理石)を浸食してできた峡谷です

立神狭の川原にあった石や河原の岩そして川の岸壁には南北に亀裂がある事がわかると思います。これは八代平野と山間部のちょうど境目に日奈久断層が同じ方向に走っています。立神狭、東陽町周辺の地形は古生代から新生代までの地層がところどころにいりまざって地表に現れている地域です。

立神狭に流れる氷川では河原の岩石は、泥岩・砂岩・礫岩・石灰岩・チャート・凝灰岩・シャールスタイン(?)等の堆積岩、花崗閃緑岩等の火成岩、角閃岩・結晶質石灰岩・結晶片岩等の変成岩が見られます。『岩石は大きく火成岩、堆積岩、変成岩の3種に分類できる』

持論なんてどうでもいいブログも閉鎖。これからは政府の決めたことを訴える。・・なりたかった大臣に。河野太郎・・原発再稼働反対はどうなった??

お父さんは河野談話で有名な元衆議院議長の河野洋平さんですね。お父さんは別にしてこのような人が日本の政治につかさどっていいのかな。政治は売名、金儲けですか。

『風見鶏』

1 鶏 (にわとり) をかたどった風向計。西洋で、寺院の塔の上などに取りつけてある。

2 定見をもたず、周囲の状況を眺めて、都合のよい側にばかりつく人のこと。

大村さん、梶田さん、日本連日のノーベル賞受賞本当におめでとう。ノーベル賞の受賞となると日本国中の人が日本の栄誉をよろこびます。元気が貰えて、心が和む暖かいニュースです。

新聞を開くと目が行きやすい記事、自分の関心事が依然と随分変わってきたのに気付く。今日(10/4)目についた記事は

現代日本の「老後」を考える

みんなで支える意識必要

名古屋市生まれの渡辺一史氏によるこんな記事です。

このところ「老後破産」「下流老人」といった言葉が社会的なキーワードともなっている。私たちがこれまで漠然と抱いていた「日本の高齢者はお金持ち」というイメージを、根底から突き崩すような問題が噴出しているようなのだ。・・・現在、一人暮らしの高齢者が600万人に迫る中、月額10万円未満(生活保護水準以下)の年金でぎりぎりの生活を続ける人が200万人余りに及ぶ。病気になったり介護が必要になれば、たちまち「破産」に至るような高齢者が急増しているというのである。「お金がなくて、病院に行くことをガマンしている」「食事は1日1回。1食100円で切り詰めている」「預金が底をつく5年以内に死にたい」ともらす人など、さまざまな声が紹介されているが、いずれも現役時代をまじめに働き、社会を担ってきたごく普通の高齢者たちだ。こうなった背景には、高齢期の経済の悪化があるという。国は社会保障費の抑制のため年金額を引き下げる一方で、消費税や医療費、介護費用等の負担は増やしている。「その結果、具体的に高齢者個人の家計がどのようになるのか、だれも見ていない」・・今の現代世代とて、非正規雇用やワーキングプアーなど雇用環境が劣化し、年金さえかけていない若者も今や珍しくない。十分な貯蓄がないまま、高齢期へとなだれ込んでいく人が今後ますます増えると予想され、このまま問題を放置すれば、若者の老後が「時限爆弾」のように社会にコスト増を求めて来るとの指摘には強い説得力がある。そもそも社会保障とは何だったのか・・・

政治や行政は社会の底辺の事を考えるのはできるだけしたくないそういう人達の集まりです。でもそろそろ世の中の仕組みが維持できなくなり考えざるを得ない時代になってきます。それでも考えようとしないのが政治や行政に携わる人たちです。自分たちの世代以降の事は皆先送り、問題を全部子や孫の世代に先送りしています。戦後日本という国が抱えてきた問題 この先どうしたらいいんでしょうか。核家族なんて言う家族を分散させるような時代を経て、自立こそが私たちの使命。挙句の果てが一人暮らしの高齢者が600万人。余生を楽しむなんてことは夢のまた夢。一握りの人達だけの事ですよ。

失われてしまった家族制度を変えていかない限り、老人の生活はどんどん寂しいものになりそうです。

世界記憶遺産

「南京」「慰安婦」申請に遺憾

官房長官「中国が政治利用」

・・・中国が国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)の世界遺産に「南京大虐殺の文書」と「慰安婦に関する文書」を申請していることを改めて批判した。

菅氏は「両国が関係改善のために努力している時期に、中国がユネスコを政治的に利用し、過去の一時期の『負の遺産』をいたずらに強調しようとするのは極めて遺憾だ」と語った。

・・・これまで安倍首相や岸田外相らが計8回、「中国側が提出した資料の信頼性に問題があるので、慎重に審査すべきだ」などと申し入れ、世界記憶遺産に 認定しないよう求めている。・・・

この記事を見ると日本人なら誰もが不快感を抱くと思います。では中国の人達はどのように思っているのでしょうか。この様に考えると世界遺産の捉え方も多種多様。・・そしていろいろ考えさせられる記事である。

ユネスコの国際諮問委員会は今月4~6日にアブダビ(アラブ首長国連邦)で会合を開き、中国が申請した2件を含む約90件を審査する予定だ。読売新聞 総合面 2015・10・3

「南京」「慰安婦」申請に遺憾

官房長官「中国が政治利用」

・・・中国が国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)の世界遺産に「南京大虐殺の文書」と「慰安婦に関する文書」を申請していることを改めて批判した。

菅氏は「両国が関係改善のために努力している時期に、中国がユネスコを政治的に利用し、過去の一時期の『負の遺産』をいたずらに強調しようとするのは極めて遺憾だ」と語った。

・・・これまで安倍首相や岸田外相らが計8回、「中国側が提出した資料の信頼性に問題があるので、慎重に審査すべきだ」などと申し入れ、世界記憶遺産に 認定しないよう求めている。・・・

この記事を見ると日本人なら誰もが不快感を抱くと思います。では中国の人達はどのように思っているのでしょうか。この様に考えると世界遺産の捉え方も多種多様。・・そしていろいろ考えさせられる記事である。

ユネスコの国際諮問委員会は今月4~6日にアブダビ(アラブ首長国連邦)で会合を開き、中国が申請した2件を含む約90件を審査する予定だ。読売新聞 総合面 2015・10・3

9月30日の読売新聞文化欄に 東寺百合文書(ひゃくごうもんじょ) 記憶遺産成るか こんな記事がありました。東寺に伝わった奈良~江戸時代の古文書群「東寺百合文書」のユネスコ記憶遺産への登録可否が10月上旬にも決まる。なぜ人類全体の遺産として残すに値するとされるのか。

・・文書は8~18世紀、寺院運営や荘園経営の中で蓄積された土地の証文や、寺僧組織の会議録など、約25000通に及ぶ。申請した日本ユネスコ国内委員会は、「和紙に墨書き、桐箱保管という形態が保存性の点で非常に有益」と評価した。

・・・東寺は794年の平安遷都直後に鎮護国家のため創設され、後に空海によって真言密教の根本道場となる。中世には、全国に広大な荘園をもって隆盛を誇った。百合文書も南北朝~室町時代にかけてのものが最も豊富で荘園領主として公家や武家からも信頼を集める中、寺の経営を支える証拠として文書を残す意味が大きかった。百合文書はその数だけでなく、多様さに価値がある。文書を書いたのは僧だけではない。足利義満が東寺の佛舎利をもらい受けた際の自筆の受取状では、自らを「愚老」と記しているのが目を引く。1568年に足利義昭を擁して入京した織田信長が、東寺での横暴を自らの軍勢に禁じ、「天下布武」の印を押した文書もある。荘園の民が自らを「御百姓」と称して代官の罷免を求めた訴えや、僧侶の悪行を告発する匿名の落書など、身分も様々な人々が書いた文書が残っており、中世社会を知る一級資料となっている。・・・・

上島名誉教授

「中世の姿のまま百合に収められ、今もほぼ、元の形態、元の秩序が維持されていることから、単に文字情報だけでなく無限の新しい情報を引き出すことができる」と強調する。百合文書は、記憶遺産が目的とする重要文書の保存が、歴史的に実践されたものと言えそうだ。

お寺の中にはお宝がいっぱいすごいものが残っているんですね。京都府立総合資料館で11月8日まで無料にて一部公開中とのこと。行ってみようかな。

・・文書は8~18世紀、寺院運営や荘園経営の中で蓄積された土地の証文や、寺僧組織の会議録など、約25000通に及ぶ。申請した日本ユネスコ国内委員会は、「和紙に墨書き、桐箱保管という形態が保存性の点で非常に有益」と評価した。

・・・東寺は794年の平安遷都直後に鎮護国家のため創設され、後に空海によって真言密教の根本道場となる。中世には、全国に広大な荘園をもって隆盛を誇った。百合文書も南北朝~室町時代にかけてのものが最も豊富で荘園領主として公家や武家からも信頼を集める中、寺の経営を支える証拠として文書を残す意味が大きかった。百合文書はその数だけでなく、多様さに価値がある。文書を書いたのは僧だけではない。足利義満が東寺の佛舎利をもらい受けた際の自筆の受取状では、自らを「愚老」と記しているのが目を引く。1568年に足利義昭を擁して入京した織田信長が、東寺での横暴を自らの軍勢に禁じ、「天下布武」の印を押した文書もある。荘園の民が自らを「御百姓」と称して代官の罷免を求めた訴えや、僧侶の悪行を告発する匿名の落書など、身分も様々な人々が書いた文書が残っており、中世社会を知る一級資料となっている。・・・・

上島名誉教授

「中世の姿のまま百合に収められ、今もほぼ、元の形態、元の秩序が維持されていることから、単に文字情報だけでなく無限の新しい情報を引き出すことができる」と強調する。百合文書は、記憶遺産が目的とする重要文書の保存が、歴史的に実践されたものと言えそうだ。

お寺の中にはお宝がいっぱいすごいものが残っているんですね。京都府立総合資料館で11月8日まで無料にて一部公開中とのこと。行ってみようかな。

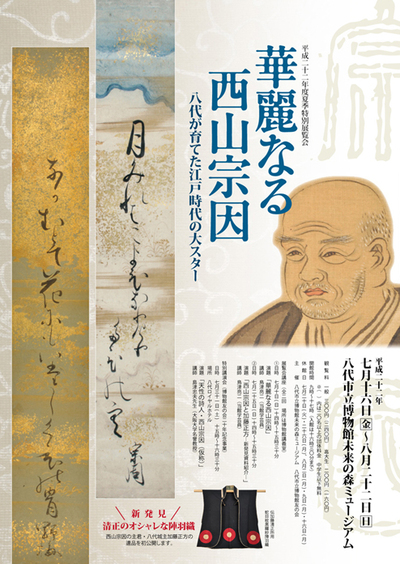

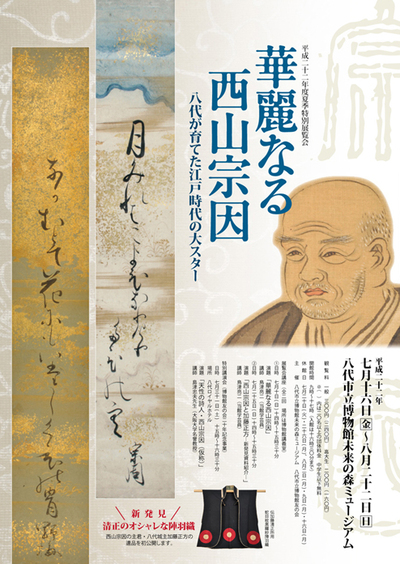

5年前の八代市立博物館のイベントで下記の催しがありました。少し紹介します。

平成22年度夏季特別展覧会

華麗なる西山宗因

八代が育てた江戸時代の大スター

西山宗因(1605~82)は、江戸時代前期に活躍した大スターです。慶長10年(1605)に熊本で生まれた宗因は、15歳の時から八代城主加藤正方に仕えて連歌を学びます。29歳からは京都に移り、43歳で大坂天満宮連歌所を拠点に連歌師として活躍しました。また、俳諧師としても「談林風」といわれる新風を興して全国的に人気を博し、若き日の井原西鶴や松尾芭蕉らの憧れの的になりました。

その西山宗因はどんな人だったでしょうか。そのことは宗因が使った紙をよく見ると感じることができます。宗因は句を人に贈る際に、相手に応じて紙の形や装飾を選ぶという、とても細やかな気配りをしていたことがわかってきました。・・・・

展示会で集められた句からいろいろなことが分かったそうです。

平成22年度夏季特別展覧会

華麗なる西山宗因

八代が育てた江戸時代の大スター

西山宗因(1605~82)は、江戸時代前期に活躍した大スターです。慶長10年(1605)に熊本で生まれた宗因は、15歳の時から八代城主加藤正方に仕えて連歌を学びます。29歳からは京都に移り、43歳で大坂天満宮連歌所を拠点に連歌師として活躍しました。また、俳諧師としても「談林風」といわれる新風を興して全国的に人気を博し、若き日の井原西鶴や松尾芭蕉らの憧れの的になりました。

その西山宗因はどんな人だったでしょうか。そのことは宗因が使った紙をよく見ると感じることができます。宗因は句を人に贈る際に、相手に応じて紙の形や装飾を選ぶという、とても細やかな気配りをしていたことがわかってきました。・・・・

展示会で集められた句からいろいろなことが分かったそうです。

Posted by マー君 at

16:30

│Comments(0)

おもしろき秋の朝寝や亭主ぶり 芭蕉

四季 長谷川 櫂

朝寝は春と決まっているが、冷ややかな秋の朝寝も快適。一朝の贅(ぜい)を味わせてくれる亭主ぶりをほめている。最後の旅となった大阪での句。芭蕉は早寝早起きが嫌いだった。俳諧選集『まつのなみ』から。晩年の秋、冬の十句をみてゆく。

俳句や短歌は日本独特の文化です。短歌を繋いでいく連歌はその時代の人達にとっては今の流行歌の様に楽しんだものらしい。江戸時代、俳諧では芭蕉、連歌では西山宗因という人が有名です。しかも大坂天満宮連歌所の宗匠にもなった宗因は芭蕉からも敬われていました。

そして西山宗因は加藤時代に八代で加藤正方に仕えていました。

四季 長谷川 櫂

朝寝は春と決まっているが、冷ややかな秋の朝寝も快適。一朝の贅(ぜい)を味わせてくれる亭主ぶりをほめている。最後の旅となった大阪での句。芭蕉は早寝早起きが嫌いだった。俳諧選集『まつのなみ』から。晩年の秋、冬の十句をみてゆく。

俳句や短歌は日本独特の文化です。短歌を繋いでいく連歌はその時代の人達にとっては今の流行歌の様に楽しんだものらしい。江戸時代、俳諧では芭蕉、連歌では西山宗因という人が有名です。しかも大坂天満宮連歌所の宗匠にもなった宗因は芭蕉からも敬われていました。

そして西山宗因は加藤時代に八代で加藤正方に仕えていました。

Posted by マー君 at

11:04

│Comments(0)