6月30日は大祓?昔から行われていた神事らしのですが、詳しく調べてみますと以下の様な事柄です。

夏越の大祓(なごしのおおはらい)

神社では、6月末と12月末に、半年の間に知らず知らずに犯した罪や心身の穢れを祓い清めて、正常な本来の姿に戻るための「大祓」が行われます。6月を夏越しの祓、12月を年越しの祓とも呼びます。

平安時代に制定された法律書の「延喜式」には、この大祓の祝詞が載せられており、古くから行われていたことがわかります。

人形(ひとがた)・形代に自らの罪穢れをうつし、神社で神事のあと、川や海にそれらを流し罪穢れを祓います。

また穢れを祓う茅を輪にしてくぐったり、身につけたりもします。

茅輪(ちのわ)神事について

茅輪をくぐり越えて罪穢れを除き、心身の清浄ならんことを祈請するので「輪越(わごし)祭」「茅輪くぐり」ともいわれます。

茅とは、ち、かや、ちがや、で、菅(すが)、薄(すすき)などの多年生草木のことです。

ー茅輪の由来ー

神代の昔、武塔(ぶとう)神”素戔嗚尊(すさのおのみこと)”が、南海の方へお出になる途中、ある所でお泊まりになろうとして、土民の蘇民将来(そみんしょうらい)、巨旦将来 (こたんしょうらい)という兄弟に宿を求められた。その時、弟の巨旦将来は裕福な身であったにも拘わらず宿を拒んだのに対し、兄の蘇民将来は、貧しい身であったが尊(みこと)をお泊めし、栗柄(がら)を以って座を設け、栗飯を饗して御待遇申し上げた。その後、年を経て尊は再び蘇民将来の家を訪れ、「もし天下に悪疫が流行した祭には、ちがやを以って輪を作り、これを腰に付けておれば免れるであろう。」と教え給うた。

この故事に基ずき、蘇民将来と書いて、これを門口に張れば、災厄を免れるという信仰が生じ、また祓の神事に茅輪を作ってこれをくぐり越えるようになったのである。

の す み

ぶ 千 る な な

と 年 人 ご 月

い の は し の

ふ 命 の

な 祓

り

八代では夏越の大祓い、茅輪神事(ちのわしんじ)は妙見宮、八代宮、松井神社に於いては現在行われていないようです・・・?。

夏越の大祓(なごしのおおはらい)

神社では、6月末と12月末に、半年の間に知らず知らずに犯した罪や心身の穢れを祓い清めて、正常な本来の姿に戻るための「大祓」が行われます。6月を夏越しの祓、12月を年越しの祓とも呼びます。

平安時代に制定された法律書の「延喜式」には、この大祓の祝詞が載せられており、古くから行われていたことがわかります。

人形(ひとがた)・形代に自らの罪穢れをうつし、神社で神事のあと、川や海にそれらを流し罪穢れを祓います。

また穢れを祓う茅を輪にしてくぐったり、身につけたりもします。

茅輪(ちのわ)神事について

茅輪をくぐり越えて罪穢れを除き、心身の清浄ならんことを祈請するので「輪越(わごし)祭」「茅輪くぐり」ともいわれます。

茅とは、ち、かや、ちがや、で、菅(すが)、薄(すすき)などの多年生草木のことです。

ー茅輪の由来ー

神代の昔、武塔(ぶとう)神”素戔嗚尊(すさのおのみこと)”が、南海の方へお出になる途中、ある所でお泊まりになろうとして、土民の蘇民将来(そみんしょうらい)、巨旦将来 (こたんしょうらい)という兄弟に宿を求められた。その時、弟の巨旦将来は裕福な身であったにも拘わらず宿を拒んだのに対し、兄の蘇民将来は、貧しい身であったが尊(みこと)をお泊めし、栗柄(がら)を以って座を設け、栗飯を饗して御待遇申し上げた。その後、年を経て尊は再び蘇民将来の家を訪れ、「もし天下に悪疫が流行した祭には、ちがやを以って輪を作り、これを腰に付けておれば免れるであろう。」と教え給うた。

この故事に基ずき、蘇民将来と書いて、これを門口に張れば、災厄を免れるという信仰が生じ、また祓の神事に茅輪を作ってこれをくぐり越えるようになったのである。

の す み

ぶ 千 る な な

と 年 人 ご 月

い の は し の

ふ 命 の

な 祓

り

八代では夏越の大祓い、茅輪神事(ちのわしんじ)は妙見宮、八代宮、松井神社に於いては現在行われていないようです・・・?。

2003年(平成15年)1月4日 日本経済新聞 文化と言うコラムの記事です。10年前の記事です、秦の始皇帝も日本に関係があったんです・・それが徐福(じょふく)のはなしです 以下逵(つじ)さんの文章になります。

日本の徐福伝説 永遠の命

始皇帝の使者、不老不死求め各地に様々な顔

逵 志保・・つじ・しほ 愛知県立大学大学院

いつの世もどこの国でも、人間が長寿を望む気持ちに変わりはない。秦の始皇帝が不老不死を切望したために生まれたという「徐福伝説」の広がりはそんな人々の思いを、如実に伝えている。私は、この伝説について研究を続けてきた。

約2200年前、中国・秦の時代・神仙の術を持った徐福は始皇帝から、不死の薬を探す命を受けた。権勢をほしいままにする始皇帝が、最後に望んだのは長寿であった。その執念は当時未開の地と言われていた東方にも目を向けさせた。~青森から鹿児島まで~徐福は数千人の童男童女、五穀の種、技術者らを乗せて船出した。一行は後に日本にたどり着き、農耕文化や製紙などをもたらしたと伝えられる。司馬遷の「史記」では徐福の出発を紀元前219年と記している。

この徐福渡来伝説が伝わるのは、青森から鹿児島まで二十数カ所に及ぶ。中国では徐福の故郷が1982年に確認されて以来、存在は史実として、国を挙げて盛んに研究が行われている。これに対し日本では考古学上の発見などはなく、30年以上も前から、それぞれの地域で郷土史家らが伝承を発掘してきた。

徐福伝説のある各地を訪れる内に、さまざまな伝説、伝説を取り囲む多くの人と出会った。佐賀市金立町では徐福への感謝の気持ちから、農耕養蚕医薬の神として神社にまつられている。和歌山県新宮市では、徐福の墓が公園の中にあり、人々に「徐福さん」と呼ばれ親しまれている。

徐福が探していた不死の薬も、三重県熊野市では薬草の天台烏(う)薬、八丈島ではアシタバ、佐賀県各地ではクロフキなど各地に自生する特徴的な植物である。

□臨終で地元に謝意□

伝説の伝わり方が興味深く、続けて調査している地域が二カ所ある。一つは、毎年一月二十日に徐福の祭り「童男山ふすべ」がある福岡県八女市山内だ。航海の途中で嵐にあい、海辺に一人で打ち上げられた徐福を人々が温めて解放した、と言う話が伝わっている。

徐福は不死の薬は得られなかったが、土地の人々の親切に感謝し「私が求めていたのはこれだった」と言って息を引き取る。祭りでは童男山古墳で集めた落ち葉を火にくべ、小学六年生が徐福伝説の紙芝居を上演する。地域の伝説が小学校を伝承の場として継承されるところに、この伝説の生命力を感じる。

もう一つは熊野市波田須だ。今もなお人々が「徐福さま」と語るこの土地では、徐福は祭神である。もともと「秦住」と書いたと言われるこの地では、中国人らしい顔、を意味する「波田須顔」と言う言葉も残っている。明治時代末期に神社合祀が進められた時、当時の徐福神社も合祀され名を伏せられた。波田須の人々は徐福を守り通すために神社移転の請願書を出すなど努めたという。

私が徐福伝説を最初に知ったのは、高校三年生の時に学生訪中団の一員として中国を旅した時だ。徐福の故郷と言われる江蘇省贛楡(かんゆ)県を訪れ、県長から聞かされた。同世代の中国の友人と文通し、「日本の国は徐福がつくった」とも言われ興味がわいた。大学で日本文学における徐福の受容をテーマに書いた卒論は、「徐福伝説考」として出版もされた。本が出ると、伝説の伝わる土地から様々な反応があった。徐福を取り巻く人々の姿に別の魅力を感じた。九九年から再び大学院で研究を始めた。

□韓国でも研究熱□

研究の熱は日中だけでなく、韓国にも及んでいる。徐福が漂着したという伝説がある済州島で昨年四月、済州島学会が初めて徐福をテーマにした国際学術大会を開き、日本から四人の一人として出席した。徐福を東アジア共通の素材として毎年大会を開くことが決まった。北京でも昨年六月中国徐福会主催の徐福国際学術検討会が十年ぶりに開かれた。中国で徐福は、日本に文明をもたらした歴史上の英雄として取り上げられている。

徐福伝説についてははっきりしたことは何も分かっていない。だからこそ、各地の伝説に沿った多様な顔があり、それぞれが地域の中で生きている。人々に夢を与える豊かな伝説の世界を、これからも掘り起こしていきたい。

素晴らしい話じゃないですか。ありがとう。

日本の徐福伝説 永遠の命

始皇帝の使者、不老不死求め各地に様々な顔

逵 志保・・つじ・しほ 愛知県立大学大学院

いつの世もどこの国でも、人間が長寿を望む気持ちに変わりはない。秦の始皇帝が不老不死を切望したために生まれたという「徐福伝説」の広がりはそんな人々の思いを、如実に伝えている。私は、この伝説について研究を続けてきた。

約2200年前、中国・秦の時代・神仙の術を持った徐福は始皇帝から、不死の薬を探す命を受けた。権勢をほしいままにする始皇帝が、最後に望んだのは長寿であった。その執念は当時未開の地と言われていた東方にも目を向けさせた。~青森から鹿児島まで~徐福は数千人の童男童女、五穀の種、技術者らを乗せて船出した。一行は後に日本にたどり着き、農耕文化や製紙などをもたらしたと伝えられる。司馬遷の「史記」では徐福の出発を紀元前219年と記している。

この徐福渡来伝説が伝わるのは、青森から鹿児島まで二十数カ所に及ぶ。中国では徐福の故郷が1982年に確認されて以来、存在は史実として、国を挙げて盛んに研究が行われている。これに対し日本では考古学上の発見などはなく、30年以上も前から、それぞれの地域で郷土史家らが伝承を発掘してきた。

徐福伝説のある各地を訪れる内に、さまざまな伝説、伝説を取り囲む多くの人と出会った。佐賀市金立町では徐福への感謝の気持ちから、農耕養蚕医薬の神として神社にまつられている。和歌山県新宮市では、徐福の墓が公園の中にあり、人々に「徐福さん」と呼ばれ親しまれている。

徐福が探していた不死の薬も、三重県熊野市では薬草の天台烏(う)薬、八丈島ではアシタバ、佐賀県各地ではクロフキなど各地に自生する特徴的な植物である。

□臨終で地元に謝意□

伝説の伝わり方が興味深く、続けて調査している地域が二カ所ある。一つは、毎年一月二十日に徐福の祭り「童男山ふすべ」がある福岡県八女市山内だ。航海の途中で嵐にあい、海辺に一人で打ち上げられた徐福を人々が温めて解放した、と言う話が伝わっている。

徐福は不死の薬は得られなかったが、土地の人々の親切に感謝し「私が求めていたのはこれだった」と言って息を引き取る。祭りでは童男山古墳で集めた落ち葉を火にくべ、小学六年生が徐福伝説の紙芝居を上演する。地域の伝説が小学校を伝承の場として継承されるところに、この伝説の生命力を感じる。

もう一つは熊野市波田須だ。今もなお人々が「徐福さま」と語るこの土地では、徐福は祭神である。もともと「秦住」と書いたと言われるこの地では、中国人らしい顔、を意味する「波田須顔」と言う言葉も残っている。明治時代末期に神社合祀が進められた時、当時の徐福神社も合祀され名を伏せられた。波田須の人々は徐福を守り通すために神社移転の請願書を出すなど努めたという。

私が徐福伝説を最初に知ったのは、高校三年生の時に学生訪中団の一員として中国を旅した時だ。徐福の故郷と言われる江蘇省贛楡(かんゆ)県を訪れ、県長から聞かされた。同世代の中国の友人と文通し、「日本の国は徐福がつくった」とも言われ興味がわいた。大学で日本文学における徐福の受容をテーマに書いた卒論は、「徐福伝説考」として出版もされた。本が出ると、伝説の伝わる土地から様々な反応があった。徐福を取り巻く人々の姿に別の魅力を感じた。九九年から再び大学院で研究を始めた。

□韓国でも研究熱□

研究の熱は日中だけでなく、韓国にも及んでいる。徐福が漂着したという伝説がある済州島で昨年四月、済州島学会が初めて徐福をテーマにした国際学術大会を開き、日本から四人の一人として出席した。徐福を東アジア共通の素材として毎年大会を開くことが決まった。北京でも昨年六月中国徐福会主催の徐福国際学術検討会が十年ぶりに開かれた。中国で徐福は、日本に文明をもたらした歴史上の英雄として取り上げられている。

徐福伝説についてははっきりしたことは何も分かっていない。だからこそ、各地の伝説に沿った多様な顔があり、それぞれが地域の中で生きている。人々に夢を与える豊かな伝説の世界を、これからも掘り起こしていきたい。

素晴らしい話じゃないですか。ありがとう。

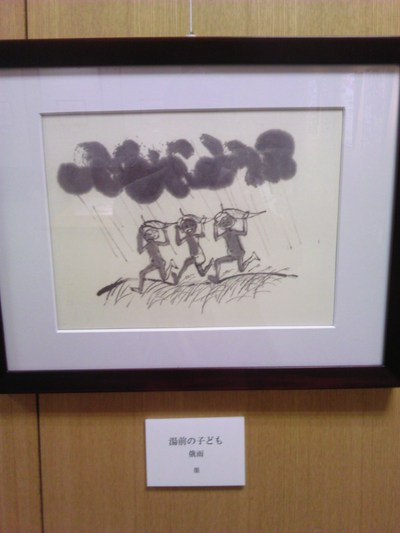

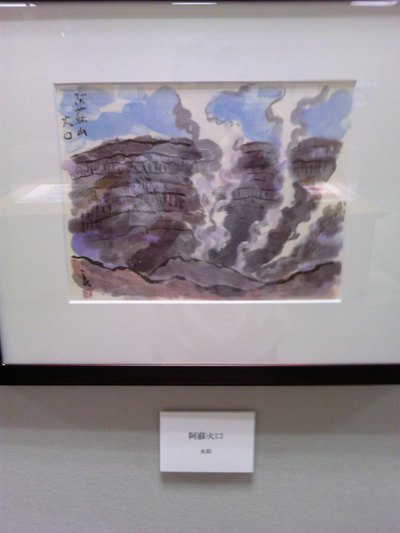

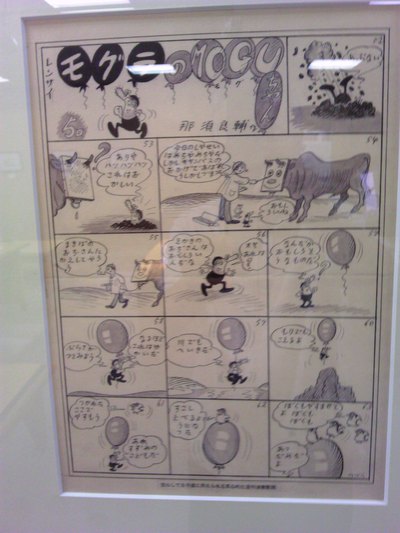

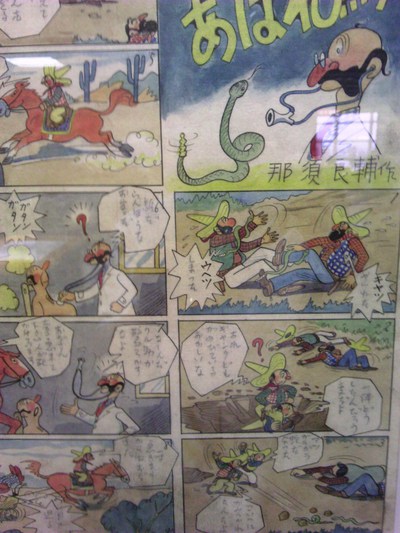

鶴屋新館パレア9階で湯前まんが美術館 那須良輔の作品が展示されています。鶴屋に行かれた折にはちょっと覗いて見てはいかがですか?熊本県にはいろんな文化人がおられますよ。

那須 良輔(なす りょうすけ、1913年4月15日 - 1989年2月22日)は、政治風刺漫画家。熊本県球磨郡湯前村(現・湯前町)生まれ。戦後、毎日新聞などで政治風刺漫画を描き、釣りなどを題材にした随筆も多く、広く文化人として知られた。

故郷の湯前町には「湯前町立湯前まんが美術館(那須良輔記念館)」が設置され、那須良輔風刺漫画大賞も設けられている

生物多様性・・地球上では3000万種とも推定される多様な生物が色々な環境に適応して生活しています。これらの生物は相互に様々な関係でつながっています。このような状況を生物多様性といいます。 生物多様性がもたらす恵みは、生物が生み出す大気と水は私達の暮らしの基礎であり、自然に守られる私達の暮らしは、豊かな生活の基盤です。野生生物の減少は生物多様性の減少につながります。現在は多数の種が加速度的に絶滅しています(年間4万種=13分に1種) その主な要因は人間の活動や開発による影響や自然に対する人間の働きかけの減少そして外来種や化学物質などによる生態系の攪乱そして地球温暖化によるものです。

上の写真はオオキンケイギク(北アメリカ原産の帰化植物)という日本には1880年代に鑑賞目的で導入された。繁殖力が強く、荒地でも生育できるため、緑化などに利用されてきた。河川敷や道端の一面を美しい黄色の花々で彩る本種は、緑化植物としても観賞植物としても非常に好まれた。しかし、カワラナデシコなどの在来種に悪影響を与える恐れが指摘され、2006年に外来生物法に基づき特定外来生物として栽培・譲渡・販売・輸出入などが原則禁止された。また、日本生態学会により日本の侵略的外来種ワースト100に選定された。河原植生への本種の侵入がよく注目されるが、低木林や高木林など自然度の高い環境にも侵入・定着が可能だといわれており、河川植生の遷移が進行し森林化しても本種は残存し続けるものと考えられる。

特定外来生物の指定を受けてからは駆除が行われている例もある。本種に限ったことではないが、緑化などの目的で野外に外来種を植えることは自然環境保全上あまり好ましいことではない。

私達に出来る事

〇動物を飼育したり、植物を栽培する場合は、最後まで面倒を見て、決して野外に放さない。

〇樹木を植えるときは、なるべくその地域に生えているものを使う。

〇むやみに野草を採ったり傷つけたりしない。

〇野生動物にエサを与えない。

〇使い終わった油や食べ残しを流しに捨てない。

〇殺虫剤や除草剤などの使用を控えるようにする。

地球のいのち、つないでいこう

生物多様性と外来生物の脅威 熊本大学 名誉教授 内野明憲氏講演 熊本県民カレッジ 2013/6/24

上の写真はオオキンケイギク(北アメリカ原産の帰化植物)という日本には1880年代に鑑賞目的で導入された。繁殖力が強く、荒地でも生育できるため、緑化などに利用されてきた。河川敷や道端の一面を美しい黄色の花々で彩る本種は、緑化植物としても観賞植物としても非常に好まれた。しかし、カワラナデシコなどの在来種に悪影響を与える恐れが指摘され、2006年に外来生物法に基づき特定外来生物として栽培・譲渡・販売・輸出入などが原則禁止された。また、日本生態学会により日本の侵略的外来種ワースト100に選定された。河原植生への本種の侵入がよく注目されるが、低木林や高木林など自然度の高い環境にも侵入・定着が可能だといわれており、河川植生の遷移が進行し森林化しても本種は残存し続けるものと考えられる。

特定外来生物の指定を受けてからは駆除が行われている例もある。本種に限ったことではないが、緑化などの目的で野外に外来種を植えることは自然環境保全上あまり好ましいことではない。

私達に出来る事

〇動物を飼育したり、植物を栽培する場合は、最後まで面倒を見て、決して野外に放さない。

〇樹木を植えるときは、なるべくその地域に生えているものを使う。

〇むやみに野草を採ったり傷つけたりしない。

〇野生動物にエサを与えない。

〇使い終わった油や食べ残しを流しに捨てない。

〇殺虫剤や除草剤などの使用を控えるようにする。

地球のいのち、つないでいこう

生物多様性と外来生物の脅威 熊本大学 名誉教授 内野明憲氏講演 熊本県民カレッジ 2013/6/24

沖縄慰霊の日 6/23 小1 安里有生(あさとゆうき6歳)君 詩朗読の紹介。

読売新聞から

へいわってなにかな。

ぼくは、かんがえたよ。

おともだちとなかよし。

かぞくが、げんき。

えがおであそぶ。

ねこがわらう。

おなかがいっぱい。

やぎがのんびりあるいてる。

けんかしてもすぐなかなおり。

ちょうめいそうがたくさんはえ、よなぐにうまが、ヒヒーンとなく。

みなとには、フェリーがとまっていて、うみにはかめやかじきがおよいでる。

やさしいこころがにじになる。

へいわっていいね。へいわってうれしいね。

みんなのこころから、へいわがうまれるんだね。

せんそうは、おそろしい。「ドドーン、ドカーン。」

ばくだんがおちてくるこわいおと。

おなかがすいて、くるしむこども。

かぞくがしんでしまってなくひとたち。

ああ、ぼくは、へいわなときにうまれてよかったよ。

このへいわが、ずっとつづいてほしい。

みんなのえがおが、ずっとつづいてほしい。

へいわなかぞく、

へいわながっこう、

へいわなよなぐにじま、

へいわなおきなわ、

へいわなせかい、

へいわってすてきだね。

これからも、ずっとへいわがつづくように

ぼくも、ぼくのできることからがんばるよ。

読売新聞から

へいわってなにかな。

ぼくは、かんがえたよ。

おともだちとなかよし。

かぞくが、げんき。

えがおであそぶ。

ねこがわらう。

おなかがいっぱい。

やぎがのんびりあるいてる。

けんかしてもすぐなかなおり。

ちょうめいそうがたくさんはえ、よなぐにうまが、ヒヒーンとなく。

みなとには、フェリーがとまっていて、うみにはかめやかじきがおよいでる。

やさしいこころがにじになる。

へいわっていいね。へいわってうれしいね。

みんなのこころから、へいわがうまれるんだね。

せんそうは、おそろしい。「ドドーン、ドカーン。」

ばくだんがおちてくるこわいおと。

おなかがすいて、くるしむこども。

かぞくがしんでしまってなくひとたち。

ああ、ぼくは、へいわなときにうまれてよかったよ。

このへいわが、ずっとつづいてほしい。

みんなのえがおが、ずっとつづいてほしい。

へいわなかぞく、

へいわながっこう、

へいわなよなぐにじま、

へいわなおきなわ、

へいわなせかい、

へいわってすてきだね。

これからも、ずっとへいわがつづくように

ぼくも、ぼくのできることからがんばるよ。

夏至(げし)は、一年中で一番昼が長い日。日本の大部分では梅雨のさなか。今年2013年の夏至は6月21日。南半球では昼と夜の長さの関係が北半球と逆転する、南半球が夏至を迎える日は北半球での冬至の日に当たる。二十四節気では夏至→小暑→大暑→立秋→処暑→白露→秋分と続いていきます。二十四節気の第10、芒種から数えて15日目頃。

二見興玉神社 夏至祭

太陽のエネルギーが最も溢れる夏至の日の出と共に禊(みそぎ)をする祭典で夫婦岩の前で行います。

古くから二見浦一帯は、伊勢参宮を控えた人々が心身を清め、罪穢れを祓うべく、禊祓(みそぎはらえ・・穢れを除く祓い清めの行事。)をされた場所でした。午前3時30分より夏至祭が斎行され、続いて日の出の時刻(午前4時40分頃)に合わせて禊(みそぎ)行事が行われます。

※夏至の前後1か月だけ、夫婦岩の間から朝日が昇ります。

二見興玉神社 夏至祭

太陽のエネルギーが最も溢れる夏至の日の出と共に禊(みそぎ)をする祭典で夫婦岩の前で行います。

古くから二見浦一帯は、伊勢参宮を控えた人々が心身を清め、罪穢れを祓うべく、禊祓(みそぎはらえ・・穢れを除く祓い清めの行事。)をされた場所でした。午前3時30分より夏至祭が斎行され、続いて日の出の時刻(午前4時40分頃)に合わせて禊(みそぎ)行事が行われます。

※夏至の前後1か月だけ、夫婦岩の間から朝日が昇ります。

図書館講座で配られた資料の一部です。武士の時代いままで武力で奪い取ってきた食い扶持は、徳川の時代になり与えられた知行地のなかで石高を上げる事を今まで以上に考えなければならなくなりました。城下町八代もその例外ではありませんでした。1600年頃の八代は今の八代と違い小さな町です。蓑田田鶴男氏が松井神社の資料を参考に下記の様な文章を残されています。下記に出てくる新地の名前に住まわれている方はほぼ1646年以降に出来た町に住まわれている事に成ります。干拓のやり方はともかくとして松井氏は八代の町並みを大きく広げられました。

松井興長(1582~1661)[正保3年(1646年)には興長が八代城を預かることになり、以後代々松井家が八代城代を務めた]が八代河口に干拓をはじめた松崎・海士江・古閑の三新地の仕法は、その後江戸末まで二百二十余年間模範とされ、三十九新地、一二七九町余りの新田が造成された。①海士江村地先 海士江新地(1所) ②古閑村・田中村・松江村地先 松崎新地・古閑新地・高子原新地・高島新地・同築延新地・古閑新地五所・古閑沖催合新地(11所) ③塩屋町地先 塩屋新地・塩屋築添新地・塩屋小三新地(3所) ④麦島村地先 麦島新地三所・中牟田新地・北牟田新地(5所) ⑤植柳村西方地所

出来須(できす)の一円新地・植柳沖高下差槌鷗須(こうげ・さしつち・かもめす)新地・葭(よし)牟田新地・沖の洲新地・三江湖(みつえご)新地・北原新地・三江湖添築(そえつき)新地(7所) ⑥植柳村・高田村・敷川内村地元 植柳古開ならびに三カ所内井抜三所・植柳村川原開ならびに江湖開・植柳村歩牟田開・敷川地新地・植柳村蛇籠須(じゃかごす)新地・植柳沖新蛇籠須新地・植柳沖築添新地・植柳沖塘直(ともなおし)新地・催合(もやい)新地・植柳沖水島新地(12所)

5~6年に一新地がつくられた勘定になり、その地域は旧七箇町村、いまの八代市の西側半分を占める。この様な広大な水田地帯を干拓したのは、正保三年十月、藩主細川光尚が八代河口を視察し新田開発を認め、この新地の年貢をもって松井家の実収入を増加し、八代城守衛の不備を補おうとした趣意にでている。細川氏が海面干拓権を藩営のほか、御一門と三家老(松井氏・米田氏・有吉氏)だけに限り与えたのは、その目的が、軍役の補充と家来の扶助にあてさせるためであった。松井家はその上に、八代城守衛に不足する経費を補充するという重大な目的が加わっていたのである。

6/19 八代市図書館講座 松井氏による球磨川河口地域の干拓新田 蓑田 勝彦氏

地先とは

居住地や村落に近いこと、また近い場所

その場所の近く 村落や住居などの近く

その土地から先へつながっている場所

その場所の近く

江戸時代、自分の所有地、居住地などと地続きで、石高と関係なく自由に使える土地

松井興長(1582~1661)[正保3年(1646年)には興長が八代城を預かることになり、以後代々松井家が八代城代を務めた]が八代河口に干拓をはじめた松崎・海士江・古閑の三新地の仕法は、その後江戸末まで二百二十余年間模範とされ、三十九新地、一二七九町余りの新田が造成された。①海士江村地先 海士江新地(1所) ②古閑村・田中村・松江村地先 松崎新地・古閑新地・高子原新地・高島新地・同築延新地・古閑新地五所・古閑沖催合新地(11所) ③塩屋町地先 塩屋新地・塩屋築添新地・塩屋小三新地(3所) ④麦島村地先 麦島新地三所・中牟田新地・北牟田新地(5所) ⑤植柳村西方地所

出来須(できす)の一円新地・植柳沖高下差槌鷗須(こうげ・さしつち・かもめす)新地・葭(よし)牟田新地・沖の洲新地・三江湖(みつえご)新地・北原新地・三江湖添築(そえつき)新地(7所) ⑥植柳村・高田村・敷川内村地元 植柳古開ならびに三カ所内井抜三所・植柳村川原開ならびに江湖開・植柳村歩牟田開・敷川地新地・植柳村蛇籠須(じゃかごす)新地・植柳沖新蛇籠須新地・植柳沖築添新地・植柳沖塘直(ともなおし)新地・催合(もやい)新地・植柳沖水島新地(12所)

5~6年に一新地がつくられた勘定になり、その地域は旧七箇町村、いまの八代市の西側半分を占める。この様な広大な水田地帯を干拓したのは、正保三年十月、藩主細川光尚が八代河口を視察し新田開発を認め、この新地の年貢をもって松井家の実収入を増加し、八代城守衛の不備を補おうとした趣意にでている。細川氏が海面干拓権を藩営のほか、御一門と三家老(松井氏・米田氏・有吉氏)だけに限り与えたのは、その目的が、軍役の補充と家来の扶助にあてさせるためであった。松井家はその上に、八代城守衛に不足する経費を補充するという重大な目的が加わっていたのである。

6/19 八代市図書館講座 松井氏による球磨川河口地域の干拓新田 蓑田 勝彦氏

地先とは

居住地や村落に近いこと、また近い場所

その場所の近く 村落や住居などの近く

その土地から先へつながっている場所

その場所の近く

江戸時代、自分の所有地、居住地などと地続きで、石高と関係なく自由に使える土地

Posted by マー君 at

15:34

│Comments(0)

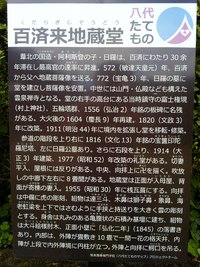

日羅公の事蹟を説明した看板や、史跡百済来地蔵堂の由来の看板が並んで立っています看板が古いためはっきり読む事が出来ませんが内容は理解できます。

日羅公の事蹟を説明した看板や、史跡百済来地蔵堂の由来の看板が並んで立っています看板が古いためはっきり読む事が出来ませんが内容は理解できます。 本堂左横に日羅公の墓があります。日羅は大阪の方で殺されますがお墓は移されたようです。

本堂左横に日羅公の墓があります。日羅は大阪の方で殺されますがお墓は移されたようです。 本堂の天井には御覧の様な絵画が一面に施されています。

本堂の天井には御覧の様な絵画が一面に施されています。 本堂から見下ろした風景です。来る道の両脇に広がる石造りの棚田には稲の苗が植わったばかりですがのどかな景色が続いています。

本堂から見下ろした風景です。来る道の両脇に広がる石造りの棚田には稲の苗が植わったばかりですがのどかな景色が続いています。

坂本百済来下にある百済来地蔵堂の目印になる石柱です。この奥に地蔵堂が有ります。急勾配の坂道です。

手前は駐車場です、10台くらいは止める事が出来ます。階段を登って行くと本堂が有ります。

百済来地蔵堂の建物の歴史を詳しく説明した八代市役所作成の看板があります。写真はクリックすれば大きくなります。

百済来地蔵菩薩像 本尊延命地蔵菩薩(木造座像、金箔)・・、第30代敏達天皇元年(572)日羅が、百済国より父の芦北国造阿利斯登に贈ったものと伝えられる古い仏像です。

百済来地蔵菩薩像 本尊延命地蔵菩薩(木造座像、金箔)・・、第30代敏達天皇元年(572)日羅が、百済国より父の芦北国造阿利斯登に贈ったものと伝えられる古い仏像です。そうだったのか!八代のスゴイ人① 鳥津亮二氏が6月13日宮嶋利治学術財団ホールで講演をされた中のほんの一部なんですが、八代にこんな人がいたなんて初めて聞いて驚かされました。日羅(にちら、? - 583年12月)は6世紀ごろ大伴金村が百済に派遣した葦北国造阿利斯登の子で百済王に高官として仕えた。父は火(肥後国)葦北(現在の葦北郡と八代市)の出身、日羅は??生まれ。

父阿利斯登は宣化天皇の代に朝鮮半島に渡海した大伴金村に仕えた九州出身の武人で、日羅は百済王から二位達率と極めて高い官位を与えられた倭系百済官僚であった。敏達天皇の要請により583年日本に帰国し、朝鮮半島に対する政策について朝廷に奏上した。その内容が百済に不利な内容であったため、同年12月に百済人によって暗殺された。

墓は父阿利斯登の縁の地である熊本県八代市坂本町久多良木にある。

百済木地蔵堂(くだらぎじぞうどう) 地蔵堂境内には日羅の墓があり、裏手には五輪塔があります。権現堂の大杉(地蔵堂の裏)は日羅に関係のある杉といわれています。また久多良木には棒踊りが伝えられています

聖徳太子(574~622)以前の古い歴史なんですね。

父阿利斯登は宣化天皇の代に朝鮮半島に渡海した大伴金村に仕えた九州出身の武人で、日羅は百済王から二位達率と極めて高い官位を与えられた倭系百済官僚であった。敏達天皇の要請により583年日本に帰国し、朝鮮半島に対する政策について朝廷に奏上した。その内容が百済に不利な内容であったため、同年12月に百済人によって暗殺された。

墓は父阿利斯登の縁の地である熊本県八代市坂本町久多良木にある。

百済木地蔵堂(くだらぎじぞうどう) 地蔵堂境内には日羅の墓があり、裏手には五輪塔があります。権現堂の大杉(地蔵堂の裏)は日羅に関係のある杉といわれています。また久多良木には棒踊りが伝えられています

聖徳太子(574~622)以前の古い歴史なんですね。

Posted by マー君 at

15:56

│Comments(0)

野萱草 (のかんぞう)?藪萱草(やぶかんぞう)?

萱草と言われて2年前に家内が友人から貰ってきましたが、去年は花が咲かずに今年やっと花が咲きました。花が一重なのでどうやら野萱草らしい。でも花の時期が少し早いような気もしますが。

藪萱草・別名ワスレグサ(忘れ草)は、花が一日限りで終わると考えられたため、英語ではDaylily、独語でもTaglilieと呼ばれる。実際には翌日または翌々日に閉花するものも多い。中国では萱草と呼ばれ、「金針」、「忘憂草」などとも呼ばれる。ワスレグサは、ユリ科ワスレグサ属の多年草を指す。

草丈 : 約80cm・ 葉 : 狭長・ 花 : 7〜8月に、茎頂にユリに似た八重咲きで橙赤色の花を開く。

野萱草「のかんぞう」別名 オヒナグサは花が一重。「やぶかんぞう」は八重。昼間だけ咲く一日花。花期 7月~8月。

「やぶかんぞう」と良く似て、花が咲かないと見分けられない。

花が一重か八重がポイント。

芒種(ぼうしゅ)は、二十四節気の第9。定気法では太陽黄経が75度のときで6月6日ごろ。今年は6月5日でした。および夏至までの期間。太陽黄径75度。小満から数えて15日目頃。

・・・穀雨 ・八十八夜 ・立夏 ・小満 ・芒種 ・入梅 ・夏至 ・・・

芒種の用語解説・・芒(のぎ)イネ科の植物の花についている針のような突起のこと。禾とも書きます。

稲や麦など"穂が出る穀物 の種を蒔く"という意味で、この頃は種まきを始め農家の忙しくなる時期です。ちょうど 梅雨に入る頃で、少し蒸し暑くじめじめする時期(実際の種まきは、これよりも早い時季に行います)

今日(6月11日)は暦の上では入梅です。

・・・穀雨 ・八十八夜 ・立夏 ・小満 ・芒種 ・入梅 ・夏至 ・・・

芒種の用語解説・・芒(のぎ)イネ科の植物の花についている針のような突起のこと。禾とも書きます。

稲や麦など"穂が出る穀物 の種を蒔く"という意味で、この頃は種まきを始め農家の忙しくなる時期です。ちょうど 梅雨に入る頃で、少し蒸し暑くじめじめする時期(実際の種まきは、これよりも早い時季に行います)

今日(6月11日)は暦の上では入梅です。

入梅(にゅうばい、ついり、つゆいり)は雑節の一つで、太陽が黄経80度の点を通過する日。毎年6月11日頃。本来は「梅雨入り」の漢語的表現。太陽黄経に基づく定義は現在のもので、芒種の後の最初の壬の日を梅雨入り、小暑の後の最初の壬(じん、みずのえ・・十干の九番目)の日を梅雨明けとしていた時期もあった。本当の梅雨入り・梅雨明けの日付は年により、地方により異なるものであるが、農家にとって梅雨入りの時期を知ることは田植えの日取りを決めるのに重要だったので、その目安としてこの暦日が設けられた。

入梅は、芒種から5日目、立春から数えて135日目に当る6月11日頃の時期をいいます。この日を境に梅雨の季節に入ります。

梅雨に入る目安の日

入梅は、梅雨の季節に入る最初の日で「にゅうばい」と呼び、その日から約30日間が梅雨です。実際は毎年同じ日に梅雨入りがくるわけでは無く、地域や気候によって差が生じるため、気象庁の出す「梅雨入り宣言」が実際の梅雨入りの目安になっています。

壬は水の気の強い性格

入梅の由来や起源ははっきりとわかっていません。

ある説によれば、気象学がまだ発達していなかった頃は、農作物の出来高をよりよいものにするために「梅雨」がくる時期の目安を知っておく必要がありました。そこで、江戸時代に暦の上での入梅が設けられたということです。

「入梅」は、芒種の後の最初の壬〔みずのえ〕の日です。それは、陰陽五行説で「壬は水の気の強い性格」とされており、水と縁がある日ということで、入梅の時期の目安に選ばれました。

平成25年の九州南部、九州北部の梅雨入りは5月27日ごろ、平年は6月5日ごろなので9日早くなっていますが梅雨の気配は感じられません。

入梅は、芒種から5日目、立春から数えて135日目に当る6月11日頃の時期をいいます。この日を境に梅雨の季節に入ります。

梅雨に入る目安の日

入梅は、梅雨の季節に入る最初の日で「にゅうばい」と呼び、その日から約30日間が梅雨です。実際は毎年同じ日に梅雨入りがくるわけでは無く、地域や気候によって差が生じるため、気象庁の出す「梅雨入り宣言」が実際の梅雨入りの目安になっています。

壬は水の気の強い性格

入梅の由来や起源ははっきりとわかっていません。

ある説によれば、気象学がまだ発達していなかった頃は、農作物の出来高をよりよいものにするために「梅雨」がくる時期の目安を知っておく必要がありました。そこで、江戸時代に暦の上での入梅が設けられたということです。

「入梅」は、芒種の後の最初の壬〔みずのえ〕の日です。それは、陰陽五行説で「壬は水の気の強い性格」とされており、水と縁がある日ということで、入梅の時期の目安に選ばれました。

平成25年の九州南部、九州北部の梅雨入りは5月27日ごろ、平年は6月5日ごろなので9日早くなっていますが梅雨の気配は感じられません。

メガロドンって何?怪獣の様な名前だけれども怪獣ではありません。恐竜でもありません。実は中生代のはじめ三畳紀(2億~2億3000万年)に生きていた2枚貝の仲間です。大きさは数センチから数十センチです。メガロドンの生息していた場所は海底火山の上に出来たサンゴ礁(熱帯の海)である事が解っています。上の写真は球泉洞のすぐ下、球磨村槍倒しの瀬で撮った写真です。南洋のサンゴ礁でできた石灰岩がプレートの動き(1年に数センチづつ動く)にともなって長い長い気の遠くなるような年月を経て日本にやってきたのです。メガロドンは絶滅して現在はどこにもいないそうです。ヨーロッパでは各地に化石が見られるそうですが、日本で初めてメガロドンの調査・研究された場所が球磨村槍倒しの瀬で1983年に田村実熊本大学教授(当時)によって学術論文が、発表されました。2億3000万年の旅してみませんか?球泉洞の向こう岸から歩いて行けますよ。