2017年11月28日

松井興長の遺言

ノーベルの遺言の話を昨日書きましたが、遺言の話となれば今年の八代市博物館の古文書講座の話が頭に浮かんできます。

毎年、講座には参加するものの、なかなかうまく読めないのが自分のことながら情けなく思います。

でも昔の人の考え方や生活情報がよく分かるので続けられる間は続けようと思っています。

講座は毎月2回、9月13日から始まり11月22日で今年は終わりましたが講座の内容が八代の松井興長の遺書というものだったので、昔の殿様が死期を感じて想うことはと考えれば非常に興味深く授業を受けることが出来ました。

遺書の内容について古文書担当学芸員の林千寿さんが内容を要約してくれましたので紹介します。

松井興長の遺書

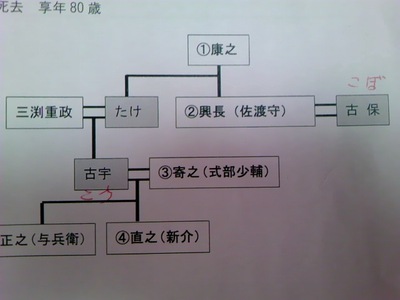

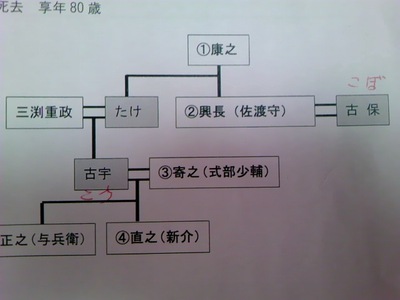

●松井興長(長岡佐渡守)

松井家2代目

慶長16年(1611)~寛文元年(1661) 細川藩の家老を務める

→細川忠興・忠利・光尚・綱利に仕える

生保3年(1646)~寛文元年(1661) 八代城をあずかる

寛文元年(1661) 6月28日死去 享年80歳

時代

安土桃山時代 - 江戸時代前期

生誕

天正10年(1582年)

死没

寛文元年6月28日(1661年7月24日)

改名

吉松、新太郎、長岡興長

官位

式部少輔、佐渡守

主君

細川忠興、忠利、光尚、綱利

藩

熊本藩家老

氏族

清和源氏、松井氏

父母

松井康之、沼田光長娘

兄弟

興之、興長、女子(吉田浄珍室)

女子(長岡重政室)、光之

妻

正室:古保(細川忠興の娘)

子

寄之(養子、細川忠興六男)、

娘(坂崎成方室)、娘(有吉重時室)

●松井興長遺書の概要

松井興長(79歳)が息子(養子)寄之(45歳)にあてた遺書

万治3年(1660)3月13日付→なくなる1年3か月前

35か条の長文

縦33.8cm 横452.6cm

1・殿様(細川綱利)に遺物として青江貞次の刀・大内のかねの花入れ・晁典子(チョウテンス)の鍾馗(ショウキ)の掛物を進上。

2・目貫・笄(コウガイ)は差し上げない。

3・家老(有吉・米田・沢村)への書置きに遺物のことは記していないので、あなたがみつくろって、私が申し置いた遺物だと言って遣わしなさい。

4・知行地三万石の帳簿は山本源五左衛門が所持、詳細は井上藤左衛門・田代次大夫・後藤助兵衛にたずねなさい。

5・細川家には多額の借金がある。御家の存続は寄之の肩にかかっている。

6・できるかぎり養生して奉公するのが殿様のためである。

城持ちの自覚を持ち、何事も分別しなさい。

7・万治元年・2年蔵納分の大積については、山本源五左衛門・井上藤左衛門・田代次大夫にたずねなさい。

8・自松院(興長の妹たけ)へ今迄の通り毎年50石4斗遣わしなさい。

おこう(古保・たけの娘・興長姪・寄之妻)へ毎年銀子500目ずつ遣わしなさい。

9・おきくへ銀子500目、おきくの子供へ銀子300目、おいちへ500目ずつ毎年遣わしなさい。下津縫殿内儀おねへも銀子3枚か5枚ほど遣わしなさい。

10・私が召し使っている女どもは、嫁ぎ先のあるものは嫁がせて、結婚できない者はおこう(古宇)のそばで召し使い、流牢しないようにしなさい。

11・南禅寺聴松院・高野山自性院・悟真寺の逆修の石塔に歯を5枚ずつ埋めなさい。

12・新介(直之・寄之長男・興長の孫)には、私が道具をみつくろって渡したいが、あなたへの隔てになってしまうので、やめておいた。刀・脇差・数寄道具などあなたがみつくろって直之に遣わしてほしい。ただし花形の茶碗は約束したので新介に渡してほしい。

13・与兵衛(正之・寄之次男・興長の孫)にも数寄道具など不足のないように遣わしなさい。

14・あなたの娘たちにも、新介と相談の上、肩身を遺しなさい。

私の道具は残らずあなたに遣わすので、形見分けはあなたに任せる。

15・新介と人を介さず相談して、方々へ肩身を遺しなさい。

16・書置きに遺物のことは書き入れないので遺物をみつくろったならば、私が申し置いた遺物だと言って、書置きに添えて遺しなさい。

この書置きにいかほども申したいことがあるが、年をとり、もの忘れして、そのうえ、病気なので、さしあたることさえ失念するばかりだ。判紙を 21枚仕立てたのでよろしく頼む。

17・遣わすべき銀子はない。銀子が20貫目、30貫目あることもあれば、少しも無いときもある。今から算段するのは無理だ。あなたに任せる。

18・葬式代として銀子20貫目を櫓にとってある。

後藤三郎左衛門に惜銀が50貫目ある。この算用は山本源五左衛門・井上藤左衛門・田代次大夫が知っている。利子は寝ん3貫目ずつ。

元金を返済したならば、一両年の利をかけて済むだろう。

19・巡視したものの子供は取り立てなさい。

私の諸道具を預かっているのは、三上勘右衛門・土肥吉左衛門・村上与三右衛門・野地甚大夫の4人である。

20・殿主にある武具と私の手許にある武具は帳面につけ、浅田左兵衛・宇野与三右衛門に預けてある。

21・八代城受取のときに渡された古い武具(加藤氏が八代城に置いて行った武具か?)の書付は、浅田左衛門・宇野与三左衛門が預かり殿主に置いてある。ほかの人に八代城を引き渡すときは、この書付を渡すよう細川光尚様から指示されたので、そのように心得なさい。

22・松井家の番頭・者頭への書置きについては写しを作成してあるので目を通しなさい。

23・家臣を大切にしなさい。ただし、役に立たない者、法度を守らない者は、成敗するか解雇しなさい。

24・熊本に住んでいた頃、家臣の借米を帳消しにした。これは形見の前払いとして行ったものである。

25・26・勝手が続かないことには何もできない。殿様から借金するようなことがあれば、殿様の勝手がたちゆかなくなったとしても、意見することは難しいい。台所方のことは、西川吉兵衛・頼藤杢助に吟味を申し付け、さらに山本源五左衛門に吟味させている。

27・28・山本源五左衛門ほど有能な家臣は他にいないので、引き続き重用しなさい。

29・私がやりとりした書状がたくさんあって、ほとんどは無用のものであるが、私が生きているうちは破棄することもできないので、そのままにしてある。私の死後、物書きどもに吟味させ、無用のものは焼き捨てるように。

30・木に彫らせた書判が1つある。印判は金製のものが一つ、角に彫ったものが一つある。

自筆で書きたかったが、手がふるえて書くことができず、藤井伊兵衛に書かせた。

毎年、講座には参加するものの、なかなかうまく読めないのが自分のことながら情けなく思います。

でも昔の人の考え方や生活情報がよく分かるので続けられる間は続けようと思っています。

講座は毎月2回、9月13日から始まり11月22日で今年は終わりましたが講座の内容が八代の松井興長の遺書というものだったので、昔の殿様が死期を感じて想うことはと考えれば非常に興味深く授業を受けることが出来ました。

遺書の内容について古文書担当学芸員の林千寿さんが内容を要約してくれましたので紹介します。

松井興長の遺書

●松井興長(長岡佐渡守)

松井家2代目

慶長16年(1611)~寛文元年(1661) 細川藩の家老を務める

→細川忠興・忠利・光尚・綱利に仕える

生保3年(1646)~寛文元年(1661) 八代城をあずかる

寛文元年(1661) 6月28日死去 享年80歳

時代

安土桃山時代 - 江戸時代前期

生誕

天正10年(1582年)

死没

寛文元年6月28日(1661年7月24日)

改名

吉松、新太郎、長岡興長

官位

式部少輔、佐渡守

主君

細川忠興、忠利、光尚、綱利

藩

熊本藩家老

氏族

清和源氏、松井氏

父母

松井康之、沼田光長娘

兄弟

興之、興長、女子(吉田浄珍室)

女子(長岡重政室)、光之

妻

正室:古保(細川忠興の娘)

子

寄之(養子、細川忠興六男)、

娘(坂崎成方室)、娘(有吉重時室)

●松井興長遺書の概要

松井興長(79歳)が息子(養子)寄之(45歳)にあてた遺書

万治3年(1660)3月13日付→なくなる1年3か月前

35か条の長文

縦33.8cm 横452.6cm

1・殿様(細川綱利)に遺物として青江貞次の刀・大内のかねの花入れ・晁典子(チョウテンス)の鍾馗(ショウキ)の掛物を進上。

2・目貫・笄(コウガイ)は差し上げない。

3・家老(有吉・米田・沢村)への書置きに遺物のことは記していないので、あなたがみつくろって、私が申し置いた遺物だと言って遣わしなさい。

4・知行地三万石の帳簿は山本源五左衛門が所持、詳細は井上藤左衛門・田代次大夫・後藤助兵衛にたずねなさい。

5・細川家には多額の借金がある。御家の存続は寄之の肩にかかっている。

6・できるかぎり養生して奉公するのが殿様のためである。

城持ちの自覚を持ち、何事も分別しなさい。

7・万治元年・2年蔵納分の大積については、山本源五左衛門・井上藤左衛門・田代次大夫にたずねなさい。

8・自松院(興長の妹たけ)へ今迄の通り毎年50石4斗遣わしなさい。

おこう(古保・たけの娘・興長姪・寄之妻)へ毎年銀子500目ずつ遣わしなさい。

9・おきくへ銀子500目、おきくの子供へ銀子300目、おいちへ500目ずつ毎年遣わしなさい。下津縫殿内儀おねへも銀子3枚か5枚ほど遣わしなさい。

10・私が召し使っている女どもは、嫁ぎ先のあるものは嫁がせて、結婚できない者はおこう(古宇)のそばで召し使い、流牢しないようにしなさい。

11・南禅寺聴松院・高野山自性院・悟真寺の逆修の石塔に歯を5枚ずつ埋めなさい。

12・新介(直之・寄之長男・興長の孫)には、私が道具をみつくろって渡したいが、あなたへの隔てになってしまうので、やめておいた。刀・脇差・数寄道具などあなたがみつくろって直之に遣わしてほしい。ただし花形の茶碗は約束したので新介に渡してほしい。

13・与兵衛(正之・寄之次男・興長の孫)にも数寄道具など不足のないように遣わしなさい。

14・あなたの娘たちにも、新介と相談の上、肩身を遺しなさい。

私の道具は残らずあなたに遣わすので、形見分けはあなたに任せる。

15・新介と人を介さず相談して、方々へ肩身を遺しなさい。

16・書置きに遺物のことは書き入れないので遺物をみつくろったならば、私が申し置いた遺物だと言って、書置きに添えて遺しなさい。

この書置きにいかほども申したいことがあるが、年をとり、もの忘れして、そのうえ、病気なので、さしあたることさえ失念するばかりだ。判紙を 21枚仕立てたのでよろしく頼む。

17・遣わすべき銀子はない。銀子が20貫目、30貫目あることもあれば、少しも無いときもある。今から算段するのは無理だ。あなたに任せる。

18・葬式代として銀子20貫目を櫓にとってある。

後藤三郎左衛門に惜銀が50貫目ある。この算用は山本源五左衛門・井上藤左衛門・田代次大夫が知っている。利子は寝ん3貫目ずつ。

元金を返済したならば、一両年の利をかけて済むだろう。

19・巡視したものの子供は取り立てなさい。

私の諸道具を預かっているのは、三上勘右衛門・土肥吉左衛門・村上与三右衛門・野地甚大夫の4人である。

20・殿主にある武具と私の手許にある武具は帳面につけ、浅田左兵衛・宇野与三右衛門に預けてある。

21・八代城受取のときに渡された古い武具(加藤氏が八代城に置いて行った武具か?)の書付は、浅田左衛門・宇野与三左衛門が預かり殿主に置いてある。ほかの人に八代城を引き渡すときは、この書付を渡すよう細川光尚様から指示されたので、そのように心得なさい。

22・松井家の番頭・者頭への書置きについては写しを作成してあるので目を通しなさい。

23・家臣を大切にしなさい。ただし、役に立たない者、法度を守らない者は、成敗するか解雇しなさい。

24・熊本に住んでいた頃、家臣の借米を帳消しにした。これは形見の前払いとして行ったものである。

25・26・勝手が続かないことには何もできない。殿様から借金するようなことがあれば、殿様の勝手がたちゆかなくなったとしても、意見することは難しいい。台所方のことは、西川吉兵衛・頼藤杢助に吟味を申し付け、さらに山本源五左衛門に吟味させている。

27・28・山本源五左衛門ほど有能な家臣は他にいないので、引き続き重用しなさい。

29・私がやりとりした書状がたくさんあって、ほとんどは無用のものであるが、私が生きているうちは破棄することもできないので、そのままにしてある。私の死後、物書きどもに吟味させ、無用のものは焼き捨てるように。

30・木に彫らせた書判が1つある。印判は金製のものが一つ、角に彫ったものが一つある。

自筆で書きたかったが、手がふるえて書くことができず、藤井伊兵衛に書かせた。

Posted by マー君 at 08:30│Comments(0)

│歴史