明日は大晦日。

早いものである。

今年1年何をしたのでしょうか?

年の初めにはああしたい、こうしたい、と思うことはいっぱいあるが・・。

これと言ってまとまりのあることや、やり切ったと思うものがない。

無駄に年をとっている様に思う。

思うことが多すぎるのかな?

鐘の音を聞くだけでは煩悩は拭い切れないのかな?

昨日の【春秋】にこんな話がありました。

恥ずかしながら、日頃の行いに自信はない。その報いだろう。今年も四苦八苦の1年だった。筆者を含め、そんな人はどこの寺に出掛けるか。そろそろ大みそかのことが気になる頃だ

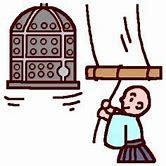

▼除夜の鐘。人間の煩悩は108ある。故にその数だけ鐘を突いて心の乱れを払う営み-と伝えられる。現代ではこんな解釈もある。四苦(4×9=36)と八苦(8×9=72)を足せば108。ちょっと出来過ぎた話だが

▼世界的な企業の会長だった、この人も煩悩にとりつかれたのか。こちらは途方もない数字だ。2011年以降の報酬額を約90億円少なく装った上、私的な損失約18億円を会社の負担で処理させた、とされる。ざっと合わせて108億円に上る

▼彼の逮捕は3度に及び、クリスマスに続いて年越しも拘置所で迎える境遇のよう。長期の身柄拘束を伴う「日本型人質司法」に海外から批判の声も上がっている。しかし、外国要人だからといって特別扱いはできまい

▼検察にも煩悩はあろう。「大物狙い」に固執して過去には捜査を誤った例もある。まさかとは思うが、そこが問われていることもお忘れなく。今回の事件が「巨悪」であるなら、それをしっかりと立証する責務がある

▼全国各地でゴーン、ゴーンと鳴り響く除夜の鐘。その音は例年にも増して人の欲を戒める「警鐘」にも聞こえよう。来年こそ、こつこつとまじめに暮らす人々に福が来ますように-。

=2018/12/29付 西日本新聞朝刊=

以下Wikipediaより

●煩悩を要約すれば、自己を中心に据えて思考したときに起きる数々の心の働きである。他者や社会全体を思考の中心に据えれば煩悩は菩提(ぼだい=悟り)となる。

●煩悩の数について・・

煩悩の根本に三毒がある。人生においてどのような局面がどのような煩悩となるかをよく知る(遍知)ため、後代にそれを細かく分析し修習の助けとしたものであり、「数」を突き詰めれば無限にあると考えられる。このため、「稠林」(森林のように数多の煩悩)とも表される。

俗に煩悩は108あり、除夜の鐘を108回衝くのは108の煩悩を滅するためと言われるが、実際には時代・部派・教派・宗派により数はまちまちである。小は3にはじまり、通俗的には108、大は(約)84,000といわれる。