2016年11月24日

神様の話④すり替えられた神様

11/24読売新聞1面に亀蛇の写真と神獣勇壮 世界の宝という見出しで八代妙見祭が取り上げられていました。・・・10月末に国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録勧告されたばかりとあって、昨年を2万人上回る約20万人が訪れた。

行列は、同市の八代神社(妙見宮)の奉納行事で、約380年の歴史があるとされる。獅子を先頭に鉄砲・毛槍隊や笠鉾などの出し物が約6キロを練り歩き、神社近くの河原では想像上の神獣「亀蛇」や飾馬が水しぶきを上げて駆け回った。と紹介されています。

今年も無事祭りは終わったようです。

妙見祭の神幸行列、お下りやお上りをされる神様は何という神様かご存知でしょうか?

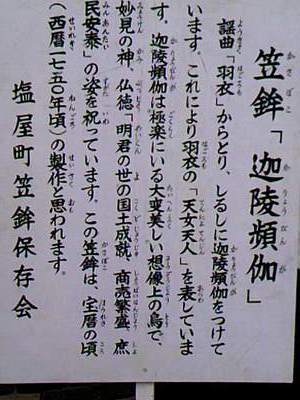

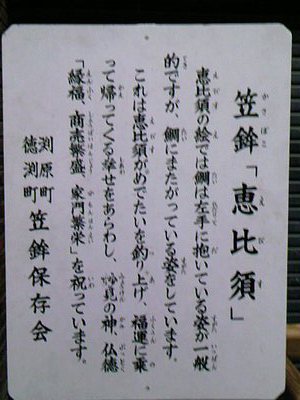

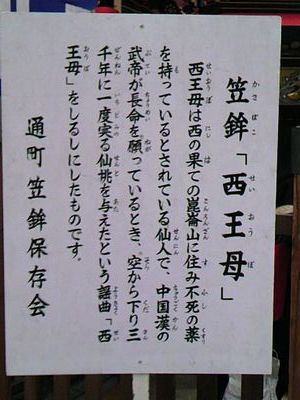

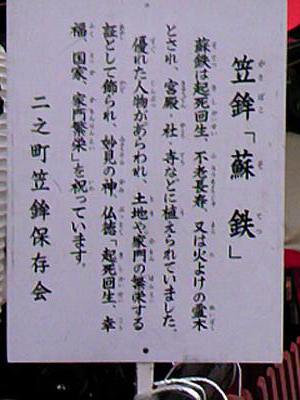

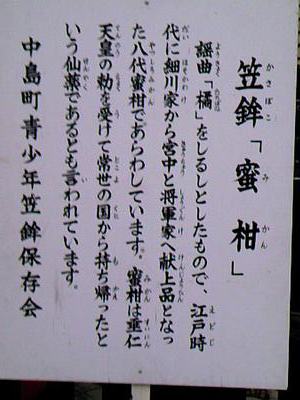

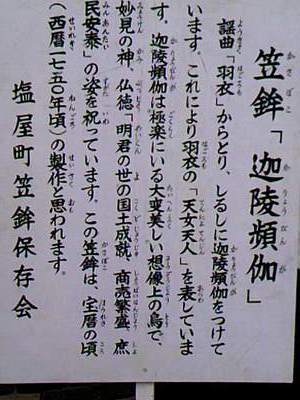

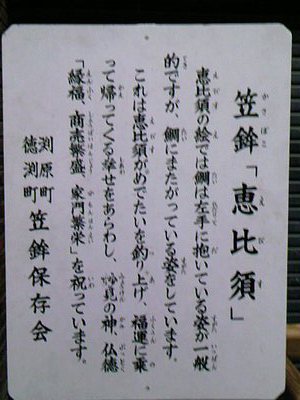

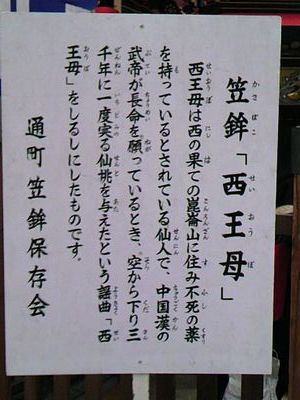

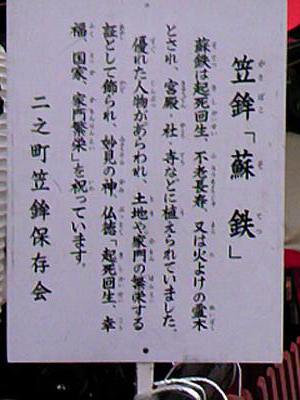

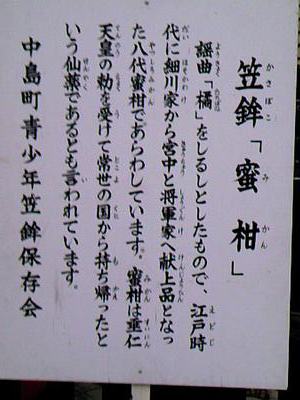

祭りの主役は本当はそこに祀られる神様です。妙見祭でも主な出し物として「獅子」、「笠鉾」、「亀蛇」、「花奴」、「神馬・飾馬」、「木馬(きんま)」、「神輿」、「鉄砲・毛槍」などが出ますが、神事はさておき見物人に人気があるのは亀蛇や獅子舞など派手な動きがあるものに集まるようです。神輿には11月22日の午前0時に妙見宮の神様である天御中主神(アメノミナカヌシノカミ)と国常立尊(クニノトコタチノミコト)の分霊が八代神社で宮遷し式(みやうつししき)で神輿に遷されます。祭の最中は神様は神輿に乗っています。天御中主神と国常立尊という神様を調べてみますと以下のように古事記や日本書紀に出てくる日本神話の神様なのですが、神幸行列の獅子や亀蛇、傘鉾などからはどう見ても日本の神様を祭る行列のようには見えません。妙見祭の傘鉾は全部で9基あります。昔の人々は榊(さかき)や御幣(ごへい)、山や笠、鉾(ほこ)などには神聖な力が宿り、神様の乗った神輿が神幸する際、その行く手を清めたりお神輿にお供して神様をお守りしたりすることができると考えていました。妙見祭に傘鉾が出されるようになったのは、江戸時代の天和・貞享(1681~1687)の頃と言われています。傘鉾は「猩猩」、「西王母」、「蘇鉄」、「本蝶蕪」、「菊慈童」、「迦陵頻伽」、「松」、「恵比須」、「蜜柑」などいろいろな種類がありますが中国や異国の雰囲気のするものが目立ちます。妙見神は海を渡ってやって来たと言われていますので、6世紀以降の神仏習合の時代から明治の神仏分離令を経て、どうやら神輿に乗っている神様が無理やりすり変えられたと思われます。

《妙見祭の神輿に乗っている神様》

あめのみなかぬしのかみ【天御中主神】

王権を基礎づける神話として《古事記》神話が編成された時,その冒頭に置かれて神々の世界を統括した宇宙最高神。中国では東方世界の主宰神として天皇大帝があった。この神は天の中心にあって不動の北極星を神格化した神である。アメノミナカヌシノカミはこの天皇大帝の観念の借用であり翻訳であった。この神は《古事記》神話のなかで,民間の太陽信仰を統括かつ祖神化した皇室の天照大神(あまてらすおおかみ)によって,尊厳を具体化され,神話の根幹は,天御中主神→天照大神→天神御子→初代天皇という展開をたどって,王権神話を完成する。

くにのとこたちのみこと【国常立尊】

記紀神話の神。日本書紀は天地開闢かいびやくの最初に出現した国土生成の中心的神として位置づける。古事記では第六番目に出現した神。国常立神。国底立尊くにのそこたちのみこと。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

11/19 0 4149

11/20 0 4149

11/21 0 4149

11/22 3 4152

11/23 3 4155 (震度3)

行列は、同市の八代神社(妙見宮)の奉納行事で、約380年の歴史があるとされる。獅子を先頭に鉄砲・毛槍隊や笠鉾などの出し物が約6キロを練り歩き、神社近くの河原では想像上の神獣「亀蛇」や飾馬が水しぶきを上げて駆け回った。と紹介されています。

今年も無事祭りは終わったようです。

妙見祭の神幸行列、お下りやお上りをされる神様は何という神様かご存知でしょうか?

祭りの主役は本当はそこに祀られる神様です。妙見祭でも主な出し物として「獅子」、「笠鉾」、「亀蛇」、「花奴」、「神馬・飾馬」、「木馬(きんま)」、「神輿」、「鉄砲・毛槍」などが出ますが、神事はさておき見物人に人気があるのは亀蛇や獅子舞など派手な動きがあるものに集まるようです。神輿には11月22日の午前0時に妙見宮の神様である天御中主神(アメノミナカヌシノカミ)と国常立尊(クニノトコタチノミコト)の分霊が八代神社で宮遷し式(みやうつししき)で神輿に遷されます。祭の最中は神様は神輿に乗っています。天御中主神と国常立尊という神様を調べてみますと以下のように古事記や日本書紀に出てくる日本神話の神様なのですが、神幸行列の獅子や亀蛇、傘鉾などからはどう見ても日本の神様を祭る行列のようには見えません。妙見祭の傘鉾は全部で9基あります。昔の人々は榊(さかき)や御幣(ごへい)、山や笠、鉾(ほこ)などには神聖な力が宿り、神様の乗った神輿が神幸する際、その行く手を清めたりお神輿にお供して神様をお守りしたりすることができると考えていました。妙見祭に傘鉾が出されるようになったのは、江戸時代の天和・貞享(1681~1687)の頃と言われています。傘鉾は「猩猩」、「西王母」、「蘇鉄」、「本蝶蕪」、「菊慈童」、「迦陵頻伽」、「松」、「恵比須」、「蜜柑」などいろいろな種類がありますが中国や異国の雰囲気のするものが目立ちます。妙見神は海を渡ってやって来たと言われていますので、6世紀以降の神仏習合の時代から明治の神仏分離令を経て、どうやら神輿に乗っている神様が無理やりすり変えられたと思われます。

《妙見祭の神輿に乗っている神様》

あめのみなかぬしのかみ【天御中主神】

王権を基礎づける神話として《古事記》神話が編成された時,その冒頭に置かれて神々の世界を統括した宇宙最高神。中国では東方世界の主宰神として天皇大帝があった。この神は天の中心にあって不動の北極星を神格化した神である。アメノミナカヌシノカミはこの天皇大帝の観念の借用であり翻訳であった。この神は《古事記》神話のなかで,民間の太陽信仰を統括かつ祖神化した皇室の天照大神(あまてらすおおかみ)によって,尊厳を具体化され,神話の根幹は,天御中主神→天照大神→天神御子→初代天皇という展開をたどって,王権神話を完成する。

くにのとこたちのみこと【国常立尊】

記紀神話の神。日本書紀は天地開闢かいびやくの最初に出現した国土生成の中心的神として位置づける。古事記では第六番目に出現した神。国常立神。国底立尊くにのそこたちのみこと。

「平成28年熊本地震」震度1以上の地震回数

4/14ー4/30 (回数)3024 (累計)3024

5/1 -5/31 529 3553

6/1 -6/30 217 3770

7/1 -7/31 113 3880

8/1 -8/31 111 3994

9/1 -9/31 74 4068

10/1-10/31 55 4123

11/1 5 4128

11/2 0 4128

11/3 0 4128

11/4 1 4129

11/5 0 4129

11/6 1 4130

11/7 1 4131

11/8 1 4132

11/9 2 4134

11/10 1 4135

11/11 1 4136 (震度4)

11/12 1 4137

11/13 3 4140

11/14 1 4141

11/15 4 4145

11/16 0 4145

11/17 3 4148

11/18 1 4149

11/19 0 4149

11/20 0 4149

11/21 0 4149

11/22 3 4152

11/23 3 4155 (震度3)

Posted by マー君 at 14:44│Comments(0)

│頭の整理