10月の例会は椚島の地質観察です。

現地集合の後、廣田さんから3つの資料が配られました。

①椚島・和田鼻の化石

②熊本大学学術リポジトリ「龍ヶ岳町の椚島・和田鼻の地質と教材」

③Muse(ミューズ)くまもと

今回の資料は①と②です。

ここでは①椚島・和田鼻の化石の一部を紹介したいと思います。

椚島や和田鼻には中生代白亜紀の姫浦層群と呼ばれる地層が分布しています。中生代白亜紀というと、陸上には恐竜が繁栄し、海にはアンモナイトが泳いでいた時代です。

椚島で見られる姫浦層群は、花崗岩と呼ばれるマグマがゆっくり冷えた岩石の上に積み重なっています。途中の時代の地層が抜けて、古い時代の地層に新しい地層が重なることを不整合と言います。椚島の南東海岸で観察ができます。

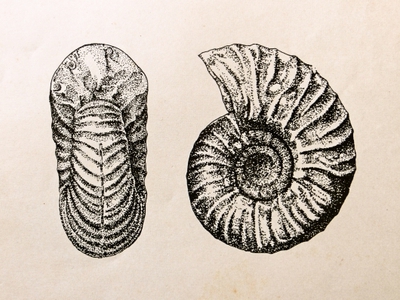

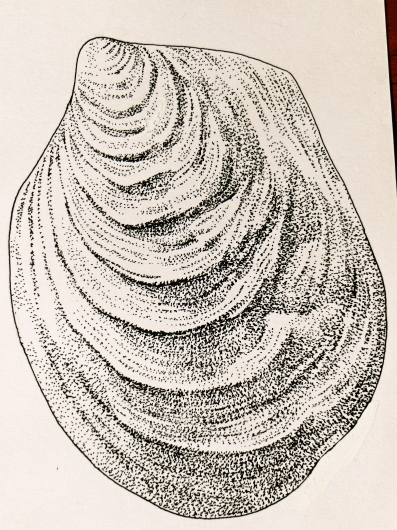

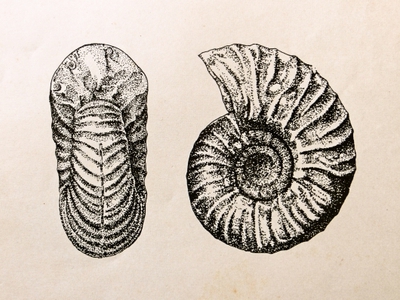

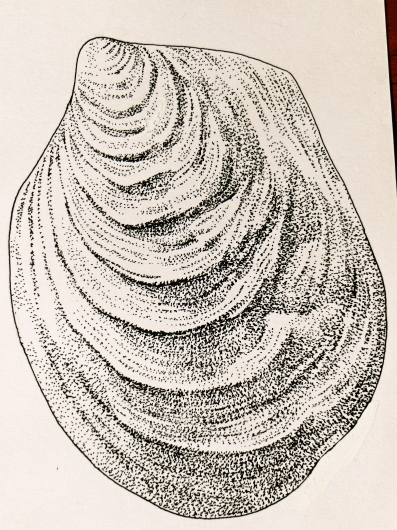

椚島や和田鼻では、アンモナイト(タコやイカの仲間)やイノセラムス(大型の二枚貝)の化石が採れます。これらも化石は、ある決まった時代の地層からしか産出しません。そのために、アンモナイトやイノセラムスが採れると地層が出来た時代を知ることができます。このような化石を示準化石と言います。示準化石は、ある決まった時代にだけ出現していたこと、化石として広い範囲から見つかること、の二つの条件を満たしていることが必要です。

アンモナイト

アンモナイト

イノセラムス

イノセラムス

地質年代表(産総研の資料より)

地球は約46億年の歴史をもつといわれています。その歴史は主に生物の進化の過程を基に、多くの時代に区分されています。

日本列島の歴史は、4億年程度まではさかのぼることができます。ただし、古い時代になればなるほど、記録は定かではありません。

日本列島の地質の発達と生物の進化とは必ずしも関係はありませんが、主なできごとを表にしてみました。

●白亜紀 1億4500万年前~6600万年前

ジュラ紀から白亜紀の境目に大きな絶滅などはなく、白亜紀も長期にわたり温暖で湿潤な気候が続いた。恐竜の繁栄と絶滅。哺乳類の進化、真鳥類の出現。後期にかけて各大陸が完全に分かれ配置は異なるが現在の諸大陸の形になる。末期に小惑星の衝突が原因と推定されるK-T境界の大量絶滅。

●ジュラ紀 2億130万年前

パンゲア大陸がローラシア大陸、ゴンドワナ大陸へ分かれ始め、後期にはゴンドワナ大陸も分裂を開始。絶滅を生き残った恐竜が栄えた。被子植物の出現。有袋類、始祖鳥出現。ジュラ紀は現在より高温多湿で、動物・植物はともに種類が増え、大型化していった。

※パンゲア大陸(パンゲアたいりく)は、ペルム紀から三畳紀にかけて存在した超大陸である。パンゲア(Pangaea/Pangea)という名前は古代ギリシャ語の pan Gaia(Γαῖα、ガイア、大地の女神).から。漢名は盤古大陸(ばんこたいりく)である。

大陸移動説

1912年にアルフレート・ヴェーゲナーは、自身の提唱する大陸移動説の中で、現在の諸大陸は分裂する前に一つであったとの仮説を考え、この大陸を「パンゲア大陸」と命名した。

当初、大陸を動かす原動力が説明されておらず、このような移動は物理的にありえないとされたが、ヴェーゲナーの死後、1950年以降次々に新事実が見つかり、プレートテクトニクス理論として再評価されている

●三畳紀 2億5217万年前

パンゲア超大陸、平原化、砂漠化。気温上昇、低酸素化。恐竜の出現。紀末に76%が大量絶滅。

現地集合の後、廣田さんから3つの資料が配られました。

①椚島・和田鼻の化石

②熊本大学学術リポジトリ「龍ヶ岳町の椚島・和田鼻の地質と教材」

③Muse(ミューズ)くまもと

今回の資料は①と②です。

ここでは①椚島・和田鼻の化石の一部を紹介したいと思います。

椚島や和田鼻には中生代白亜紀の姫浦層群と呼ばれる地層が分布しています。中生代白亜紀というと、陸上には恐竜が繁栄し、海にはアンモナイトが泳いでいた時代です。

椚島で見られる姫浦層群は、花崗岩と呼ばれるマグマがゆっくり冷えた岩石の上に積み重なっています。途中の時代の地層が抜けて、古い時代の地層に新しい地層が重なることを不整合と言います。椚島の南東海岸で観察ができます。

椚島や和田鼻では、アンモナイト(タコやイカの仲間)やイノセラムス(大型の二枚貝)の化石が採れます。これらも化石は、ある決まった時代の地層からしか産出しません。そのために、アンモナイトやイノセラムスが採れると地層が出来た時代を知ることができます。このような化石を示準化石と言います。示準化石は、ある決まった時代にだけ出現していたこと、化石として広い範囲から見つかること、の二つの条件を満たしていることが必要です。

アンモナイト

アンモナイト イノセラムス

イノセラムス地質年代表(産総研の資料より)

地球は約46億年の歴史をもつといわれています。その歴史は主に生物の進化の過程を基に、多くの時代に区分されています。

日本列島の歴史は、4億年程度まではさかのぼることができます。ただし、古い時代になればなるほど、記録は定かではありません。

日本列島の地質の発達と生物の進化とは必ずしも関係はありませんが、主なできごとを表にしてみました。

●白亜紀 1億4500万年前~6600万年前

ジュラ紀から白亜紀の境目に大きな絶滅などはなく、白亜紀も長期にわたり温暖で湿潤な気候が続いた。恐竜の繁栄と絶滅。哺乳類の進化、真鳥類の出現。後期にかけて各大陸が完全に分かれ配置は異なるが現在の諸大陸の形になる。末期に小惑星の衝突が原因と推定されるK-T境界の大量絶滅。

●ジュラ紀 2億130万年前

パンゲア大陸がローラシア大陸、ゴンドワナ大陸へ分かれ始め、後期にはゴンドワナ大陸も分裂を開始。絶滅を生き残った恐竜が栄えた。被子植物の出現。有袋類、始祖鳥出現。ジュラ紀は現在より高温多湿で、動物・植物はともに種類が増え、大型化していった。

※パンゲア大陸(パンゲアたいりく)は、ペルム紀から三畳紀にかけて存在した超大陸である。パンゲア(Pangaea/Pangea)という名前は古代ギリシャ語の pan Gaia(Γαῖα、ガイア、大地の女神).から。漢名は盤古大陸(ばんこたいりく)である。

大陸移動説

1912年にアルフレート・ヴェーゲナーは、自身の提唱する大陸移動説の中で、現在の諸大陸は分裂する前に一つであったとの仮説を考え、この大陸を「パンゲア大陸」と命名した。

当初、大陸を動かす原動力が説明されておらず、このような移動は物理的にありえないとされたが、ヴェーゲナーの死後、1950年以降次々に新事実が見つかり、プレートテクトニクス理論として再評価されている

●三畳紀 2億5217万年前

パンゲア超大陸、平原化、砂漠化。気温上昇、低酸素化。恐竜の出現。紀末に76%が大量絶滅。