2017年07月22日

昔々のお話

安満宮山古墳

安満宮山古墳

掘り出された墓はガラス張りで保存されています

掘り出された墓はガラス張りで保存されています 発掘した古墳と出土品の説明がされています

発掘した古墳と出土品の説明がされています

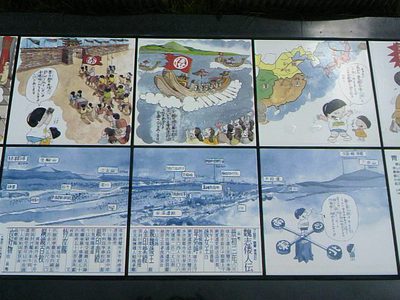

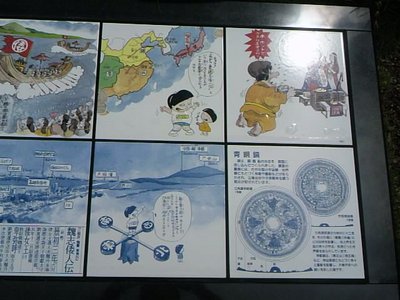

子供にもわかり易く漫画で説明

子供にもわかり易く漫画で説明

古墳を発掘した当初の様子

古墳を発掘した当初の様子 鏡はこの様な状態で見つかりました

鏡はこの様な状態で見つかりました 古墳から出土された品物

古墳から出土された品物 高槻の古墳マップ

高槻の古墳マップ実家の近くに今から約1350年前に造られた藤原鎌足の墓と確実視されている阿武山古墳というお墓があります。

他にもこの近くには有名なものに今城塚古墳があります。

この墓には九州宇土産出の馬門石(9万年前の阿蘇の凝結溶解岩)が大王の棺に使われていました。

九州から高槻まで棺を運ぶ実験が何年か前に行われた事も有りました。

この地域の歴史は調べてみるとまだまだ古くて現在解っているものでは約2万年前の旧石器時代の郡家今城遺跡がみつかっています。

縄文時代では約3500年前の芥川遺跡があり、弥生時代になると約2500年前の安満遺跡や約2100年前の天神山遺跡、約2000年前の芝生遺跡(しぼいせき)と古曽部(こそべ)・芝谷遺跡があります。

帰郷の合間を見て気になる古墳があったので家内を連れて行ってみました。

それは邪馬台国の卑弥呼と何らかの関係があったと思われるこの地域を治めていた王の墓です。

平成9年夏、安満山の中腹を発掘調査したところ、長大な木簡を納めた古墳が発見され、安満宮山古墳と名付けられました。棺内には青銅鏡5面、ガラス小玉の装飾品や刀、斧などの鉄製品が副葬されていました。注目されるのは、中国・魏の年号、青龍三年(235)銘をもつ方格規矩四神(ほうかくきくししん)鏡が出た事で1992年に丹後半島中央部の太田南5号墳から出土した鏡と同型の、日本最古の年号鏡です。さらに興味深いのは、それが古いタイプの三角縁神獣鏡などと、日本で初めて一緒に出土したことです。

「魏志倭人伝」には、景初三年(239)6月倭国の外交使節団が邪馬台国を出発、12月に魏の都・洛陽に到着。魏は倭国女王・卑弥呼に対し「親魏倭王」の印綬とともに「銅鏡百枚」などを与えたと記されています。これまで卑弥呼が入手した「銅鏡百枚」とは「三角縁神獣鏡」だと考えられていましたがこの古墳の発見により、魏の時代の方格規矩鏡や同向式神獣鏡、古いタイプの三角縁神獣鏡など、いろいろな種類の鏡が含まれていることがわかりました。

少し余分な話になりますが今読んでいる本に作者・岡村秀典「鏡が語る古代史」岩波新書1664というのがあり鏡の事を詳しく調査し書かれた単行本です。

高槻市教育委員会が出されている安満宮山古墳のパンフに鏡に書かれている文章の事がこのように説明されています。

鏡面の裏側には、青龍・白虎などの四神、あるいは神仙思想に基づく東王父・西王母などの神像や霊獣が配置され、古代中国の宇宙観・世界観がうかがえます。また銘文には、立身出世や不老不死の願いが込められています。

古墳から出た五枚の鏡に書かれていた鏡銘文と大意は次のようなものです。

1号鏡

わたしは好い銅をもちい文章をかいて、すばらしい鏡をつくった。東王父と西王母がおり、獅子はどんなわざわいもしりぞける。いのち永く、老いることがない。役人がこの鏡を得れば、位は人臣をきわめる。

2号鏡

青龍三年(西暦235年)、顔氏は文章をかき鏡をつくった。左の龍、右の虎はわざわいをしりぞけ、朱雀・玄武は陰陽にかなう。子々孫々、中央を治める。いのちは金石のように永く、候王にふさわしい。

3号鏡

「天」 「王」 「日」 「月」 「吉」

4号鏡

わたしはすばらしい鏡をつくった。青龍と白虎はそれぞれ左側にあって守っている。鏡をもつ者は長命で、子孫は栄え高い官職につく。

5号鏡

陳がこの鏡をつくった。鏡をもつ君は高官にふさわしく、子孫は万年も栄える。

古墳時代の三島と倭国の古代国家へのステップ

弥生時代 - [紀元前300年頃 ~ 250年頃]

集落(ムラ)から小国(クニ)が誕生する。

縄文土器が弥生土器となる。

金属(銅、青銅、鉄)が伝わり青銅器、鉄器、銅剣、銅矛、銅鐸などが製造される。

農耕は鉄製農具や水田が湿田から乾田に変わり生産性が高まった。

集落が周囲を堀と柵で囲った環濠集落(かんごうしゅうらく)へと進化する。環濠集落の代表的な遺跡が吉野ヶ里遺跡。更に狼煙台などの軍事目的の高地性集落も出現する。

紀元前1世紀頃

倭(日本)に100以上の小国が存在する(漢書 - 地理志より)

57

倭の奴国王(なこくおう)が後漢(中国)に朝貢して光武帝から漢委奴国王印を印綬(後漢書 - 東夷伝より)

107

倭国王帥升(すいしょう)が後漢に朝貢してして生口160人を献じた

146 - 189

倭国大乱(倭の小国どうしの内戦)の結果、卑弥呼が女王になり邪馬台国に都をおいた

239

邪馬台国(30国ほどの小国連合)の卑弥呼が魏(中国)に朝貢して、親魏倭王(しんぎわおう)の称号と金印を授かる

【安満宮山古墳】

248

邪馬台国と狗奴国(くなこく)で戦争になり卑弥呼の死後、台与(とよ) or 壱与(いよ)が女王となる

古墳時代 - [250年頃 ~ 600年代の末頃]

漢字が伝来する ※紀元前との説もある。

ヤマト王権(大和朝廷)が国内を統一して氏姓制度を導入する。

朝鮮半島(南部)に進出して任那を拠点とし百済、新羅を属国にするが、約170年後に任那が新羅に奪われる。

前方後円墳などの古墳が作られるようになり古墳文化という。

百済より儒教、仏教が伝来する。

266

邪馬台国の女王、台与(とよ)が晋(中国)へ朝貢する

270~310頃

漢字の伝来 ※紀元前との説もある

【岡本山古墳】古墳時代初期

3世紀後半頃

前方後円墳や円筒埴輪が出現する

3世紀後半頃

ヤマト王権(大和朝廷)が国内を統一する

大王(おおきみ)を中心とした各地の豪族の連合政権であり、国家の政治の為、氏姓制度を導入する

4世紀頃

倭が朝鮮半島(南部)の任那(みまな)へ進出

372

百済、倭王に七支刀を送る

390

応神天皇(第15代)が即位する(実在が濃厚である最古の天皇)

391

倭が朝鮮半島(南部)の百済(くだら)、新羅(しんら)を属国にする(好太王碑 - こうたいおうひ)

4世紀頃の朝鮮半島

391-480

倭が朝鮮半島(北部)の高句麗(こうくり)と戦う(好太王碑)

413

倭が東晋(中国)に朝貢する

5世紀

倭の五王(讃、珍、済、興、武)が宋(中国)に朝貢する

【太田茶臼山古墳】

5世紀半ば頃

大阪府堺市に日本最大の前方後円墳(仁徳天皇の墓で大仙陵古墳)

507

ヲホド王即位(継体)

512

大伴金村は百済へ任那4県を割譲する

513

百済から儒教が伝来

527

磐井の乱(朝鮮半島南部へ出兵を巡っての国内反乱)

531

継体大王、死去

【今城塚古墳】

538

百済から仏教が伝来

562

任那が新羅に奪われる

587

蘇我馬子が物部守屋を滅ぼす

588

蘇我馬子が法興寺(飛鳥寺)を建立

飛鳥時代 - [592年 ~ 710年]

国号が倭から日本へ。

仏教、国際色が強い文化となり飛鳥文化という。

日本初の戸籍(庚午年籍)を作成する。

日本初の通貨(和同開珎)を発行する。

日本人の為の最初の文字:万葉仮名が発明される。

中国への使節で律令制のしくみを学び日本風にアレンジして律令国家となった。(中央集権国家)

私地私民制から公地公民制へ。班田収授法で戸籍に基づいて、人民は口分田を与えられその収穫から租を徴収される。(租庸調制)

国郡里制で国内は国・郡・里と組織に編成される。それぞれの長は国司、郡司、里長で中央が任命した。

朝鮮半島(南部)の奪還作戦(新羅征討計画)、同盟先の百済の救出作戦(白村江の戦い)の失敗。

592

推古天皇が即位(日本初の女帝 - 第33代天皇)

593

聖徳太子(厩戸王)が摂政(せっしょう)になる

600-603

新羅征討計画

計3回の討伐で第一次は新羅の降伏。残りの2回は失敗におわる

603

冠位十二階を制定

氏姓制度にとらわれずに能力主義で人材を登用をする

604

憲法十七条を制定(和の精神、天皇へ服従、官吏の心得)

607

奈良に法隆寺(玉虫厨子(たまむしのずし)、釈迦三尊像(しゃかさんぞんぞう)、百済観音像(くだらかんのんぞう)など)を建立(世界最古の木造建造物)

小野妹子を隋(中国)に遣隋使

聖徳太子が煬帝へ当てた手紙「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無しや、云々」。隋と倭を対等関係にしようとした。

621

聖徳太子死去。蘇我一族の専横がはじまる

630

倭は唐(中国)へ遣唐使

645

大化の改新(たいかのかいしん)

中大兄皇子(天智天皇)と中臣鎌足(藤原鎌足)が蘇我入鹿、蘇我蝦夷を殺害して蘇我一族の体制を崩した。孝徳天皇が即位して、改革を進め都を大阪府大阪市の難波へ遷都

646

改新の詔(公地公民制、班田収授法の制定)

663

白村江(はくすきのえ)の戦い

朝鮮半島の白村江での倭・百済連合軍と唐・新羅連合軍との戦いで唐の勝利。倭は敗戦の影響で西日本各地に山城を築き防人を配備して大宰府を設置した。更に都を近江大津宮に遷都する。

7世紀後半

国号が倭から日本になる

668

中大兄皇子が即位して天智天皇となる

669

藤原鎌足が死去

【阿武山古墳】

670

日本初の戸籍(庚午年籍 - こうごのねんじゃく)を作成する

671

天智天皇が死去

672

壬申の乱(古代史上最大の内乱)

大友皇子(弘文天皇)と弟の大海人皇子が皇位継承の争い。大海人皇子の勝利で天武天皇となる。

689

飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)が施行(体系的な法典)

694

都を奈良県橿原市(かしはらし)の藤原京(長安の模倣)に遷都

697

藤原不比等(ふじわらのふひと)の娘が文武天皇の后になる

701

大宝律令(たいほうりつりょう)を施行(本格的な法典)

編纂は忍壁皇子(おさかべのみこ)、藤原不比等で、この頃から藤原不比等が台頭するようになる。

708

和同開珎(わどうかいちん)が発行される(日本初の通貨)

この古墳へ行くための教育委員会が作った案内です。

JR高槻駅南口・阪急高槻市駅北口から市バス上成合か川久保行で「磐手橋」下車1.4㎞ 高槻市公園墓地内 徒歩25分

と書かれていますが、ずっと上り坂で25分では到底登れません。30歳くらいまでの脚力が無ければ駄目です。

車で行かれることをお勧めします。道は広く舗装もされています。