今朝の八高の裏景色

今朝の八高の裏景色記憶の中にベルの音とチャイムの音両方が入り混じっている。

始業時と終業時に必ず鳴っていた音。

いつ頃変ったのだろう?

私にとっては遠い昔の話。

今頃、チャイムの音の由来を知ろうとは不勉強も甚だしい・・・。

ロンドンのシンボル「ビッグベン」。ウエストミンスター宮殿(英国会議事堂)の時計塔につり下げげられている13.5トンの大時鐘の愛称だが、塔自体もそう呼ばれるようになった►宮殿は1834年に焼失。再建時に時計塔が追加された。大時鐘が完成したのは58年4月10日。きょうで160年になる。時を告げ始めてすぐに鐘にひびが入った。鐘に当たって音を出す舌が重過ぎたのだ。適切な重さの舌に取り換え、当たる場所をずらすことでうまくいった►ビッグベンが奏でるメロディーは「ウエストミンスターの鐘」。現在は改修中で聞けないが、遠く離れた日本でもおなじみの曲だ。多くの学校で使われている。♪キーンコーンカーンコーンのチャイムである►1950年代に東京の区立中学校が使ったのが最初。故障した授業開始・終了のベルの代わりに採用した。優しい鐘の音にしたのは、空襲を思い起こさせるサイレンや警報を子供たちに聞かせたくなかったからともいわれる►ビッグベンに話を戻せば、時計塔の内部にいくつかの部屋があり、その一つは「監禁室」として使われた。国会を侮辱した議員を退場させ、閉じ込めたそうだ►日本の国会でも、子供に聞かせたくないヤジや失言、いいかげんな答弁が相次ぐ。選良にふさわしい舌に取り換えられないのなら、退場してもらいたい。有権者はしっかり見定め、選挙で退場の鐘を鳴らそう。

西日本新聞 【春秋】 2018・04・10

おばあちゃん子であった嫁がおばあちゃんの見舞いの為、ここ何日間か、孫を連れて八代の方に帰っていましたが、次男坊が迎えに来たので今日、佐世保の方に帰りました。

孫が家にいるとなんとさわがしい毎日か。

でも孫がいなくなると急に静かになって寂しいものです。

これから何年かはこの落差を感じながらの生活が私たちに与えられた余生でしょう。

来るのもよし、帰るのもよし。

でも気疲れだけは残ります。

やっぱり歳には勝てないなー。

芍薬

芍薬 ? ?

? ? ?

?昨日は非常に寒いうえに空模様は雨まじりの曇り空が多く、昼前にはみぞれが降ったそうです。

今日は寒さは少し和らぎ、雲は残ってはいますが空は青空です。

小さな庭に植えた花が一斉に咲いています。

その中でもう3年も花を付けない芍薬や、花は付いたが名前が分からないものがいくつかあります。

家内と二人で植えた花だとは思いますが、なかなかその花の名前が浮かんでこないんです。

家の中に収納しているものでも、どこに有るのか分からなくて大騒動をする事もあります。

整理や整頓が悪くてのもの忘れでしょうか?

それとも歳のせいでしょうか?

朝から寒さが身に染みる。

今迄が汗が出そうな気候で、庭の木々や花々が一斉に咲きそろう陽気であったのでこの寒さには流石我慢できず、ついこの前しまってしまった防寒着を引っ張り出したり、ストーブやエアコンをつけたり大騒動である。

新聞をめくると九州きょう「寒の戻り」の文字が飛び出します。

山地では降雪の恐れもあるらしい。

毎年のことながら気候変動に脅かされる。

寒の戻り・・立春から4月にかけて春の暖かい日が続く中で一時的に寒さがぶり返す事。

寒という季節を現す言葉にはいろいろあって「寒の入り」とか「寒の明け」、「寒中」「寒の内」などがあります。

これらの言葉は時期を現すもので、

寒の入り・・寒が始まる小寒の日

寒の明け・・寒が終わった翌日の立春の日

寒・・小寒の最初の日から大寒の最後の日、30日間をいう

寒中や寒の内・・寒の30日間の事

今迄が汗が出そうな気候で、庭の木々や花々が一斉に咲きそろう陽気であったのでこの寒さには流石我慢できず、ついこの前しまってしまった防寒着を引っ張り出したり、ストーブやエアコンをつけたり大騒動である。

新聞をめくると九州きょう「寒の戻り」の文字が飛び出します。

山地では降雪の恐れもあるらしい。

毎年のことながら気候変動に脅かされる。

寒の戻り・・立春から4月にかけて春の暖かい日が続く中で一時的に寒さがぶり返す事。

寒という季節を現す言葉にはいろいろあって「寒の入り」とか「寒の明け」、「寒中」「寒の内」などがあります。

これらの言葉は時期を現すもので、

寒の入り・・寒が始まる小寒の日

寒の明け・・寒が終わった翌日の立春の日

寒・・小寒の最初の日から大寒の最後の日、30日間をいう

寒中や寒の内・・寒の30日間の事

縄文時代とは。

日本人の遠い祖先でありながら、実はよくわからない縄文の文化。

最近になって縄文文化を親しむ為の企画や催しが各地で行われている事、考古学会とは別に素人向けの縄文土偶の本が色々出版されている事などこの記事で初めて知りました。

多方面からいろいろな方が縄文文化に興味を持つことが縄文文化をより深く解き明かす手掛かりになるようにも思います。

いのるん しょぞく:是川縄文館

いのるん しょぞく:是川縄文館

〝縄文ルネサンス〟⑥ 土偶キャラ 遺物とのおおらかな関係

10月9日が何の日かご存知だろうか。「どくぼた」というサイトを運営する小林千幌さんを中心とする「土偶の日運営委員会」がクラウドハンティングを呼びかけて、2016年に日本記念日協会に登録した「土偶の日」である。

「どくぼた」が縄文業界で知られるようになったのは、インターネット上で開催した『どぐキャラ総土偶に選挙』である。全国からエントリーした「どぐキャラ」、つまり土偶系キャラクターに投票する企画で、2013~15年の投票数は1110票、3778票、3478票だった。最初の2年は青森県八戸市の是川縄文館所属の(国宝合掌土偶のキャラである)「いのるん」、そして3年目には山梨県南アルプス市ふるさと文化伝承館の「ラヴィ」が優勝した。2016年に装いを新たにした『JOMON美土偶グランプリ』は、19の「美土偶」に投票するという企画だったが、3490人の投票の結果、長野県茅野市の縄文のビーナスが初代のグランプリに輝いた。10年くらい前までは、考古学会の外では土偶に関心を持つ人など稀であり、いても潜伏していた。文献も専門家向けの本だけだった。その状況を激変させたのが、土偶女子を自称する誉田(こんだ)亜希子さんの土偶本である。「土偶の魅力に惹きつけられて、感性に任せて土偶を分析した」と監修の考古学者が評する『はじめての土偶』(14年)、50の土偶にニックネームをつけて紹介した『にっぽん全国土偶手帳』(15年)といった一連の本は、土偶に一目ぼれした素人ならではのガイドブックで、そのおかげで縄文土偶と現代人の間に心が通ったのだった。江戸時代の文人や好事家が享受していたような出土品とのおおらかな関係が、明治時代にアカデミックな考古学が確立した後、断たれてしまっていたのである。

新種の縄文本としては、15年に彗星のように登場した『縄文ZINE』というフリーペーパーもある。その「ドグモ」というコーナーでは、若い女性たちが土偶のポーズを真似ている。これもまた縄文土偶を現代に直結する試みである。じつは譽田さんの本の前にも、『土の中からでてきたよ』(04年)や『いわてドグウ★ガイドブック 土偶王国』(09年)といった楽しい土偶本は出版されていたのだが、それで火が点くほどには縄文ルネサンスの機が熟していなかった。

インターネット上には、各種の縄文好きのコミュニティーが生まれており、土偶好き向けのイベントも増殖中であるが、この変化は何を意味するのか。ひとつ明らかなのは、「くまモン」や「ふなしー」のようなご当地ゆるキャラの大盛況や、ポケモンや妖怪ウオッチに見られるような個性的な精霊のラインアップへの嗜好と、土偶ブームとの連続性である。16年に江戸東京博物館で開催された『大妖怪展―土偶から妖怪ウオッチまで』もその表れだった。そうした「お気に入りの土偶」を窓口にして、今後人々の関心が縄文文化そのものの方へと向いていくのかどうか、要経過観察である。 (九州大教授、文化人類学)

西日本新聞 2018・3・15

日本人の遠い祖先でありながら、実はよくわからない縄文の文化。

最近になって縄文文化を親しむ為の企画や催しが各地で行われている事、考古学会とは別に素人向けの縄文土偶の本が色々出版されている事などこの記事で初めて知りました。

多方面からいろいろな方が縄文文化に興味を持つことが縄文文化をより深く解き明かす手掛かりになるようにも思います。

いのるん しょぞく:是川縄文館

いのるん しょぞく:是川縄文館〝縄文ルネサンス〟⑥ 土偶キャラ 遺物とのおおらかな関係

10月9日が何の日かご存知だろうか。「どくぼた」というサイトを運営する小林千幌さんを中心とする「土偶の日運営委員会」がクラウドハンティングを呼びかけて、2016年に日本記念日協会に登録した「土偶の日」である。

「どくぼた」が縄文業界で知られるようになったのは、インターネット上で開催した『どぐキャラ総土偶に選挙』である。全国からエントリーした「どぐキャラ」、つまり土偶系キャラクターに投票する企画で、2013~15年の投票数は1110票、3778票、3478票だった。最初の2年は青森県八戸市の是川縄文館所属の(国宝合掌土偶のキャラである)「いのるん」、そして3年目には山梨県南アルプス市ふるさと文化伝承館の「ラヴィ」が優勝した。2016年に装いを新たにした『JOMON美土偶グランプリ』は、19の「美土偶」に投票するという企画だったが、3490人の投票の結果、長野県茅野市の縄文のビーナスが初代のグランプリに輝いた。10年くらい前までは、考古学会の外では土偶に関心を持つ人など稀であり、いても潜伏していた。文献も専門家向けの本だけだった。その状況を激変させたのが、土偶女子を自称する誉田(こんだ)亜希子さんの土偶本である。「土偶の魅力に惹きつけられて、感性に任せて土偶を分析した」と監修の考古学者が評する『はじめての土偶』(14年)、50の土偶にニックネームをつけて紹介した『にっぽん全国土偶手帳』(15年)といった一連の本は、土偶に一目ぼれした素人ならではのガイドブックで、そのおかげで縄文土偶と現代人の間に心が通ったのだった。江戸時代の文人や好事家が享受していたような出土品とのおおらかな関係が、明治時代にアカデミックな考古学が確立した後、断たれてしまっていたのである。

新種の縄文本としては、15年に彗星のように登場した『縄文ZINE』というフリーペーパーもある。その「ドグモ」というコーナーでは、若い女性たちが土偶のポーズを真似ている。これもまた縄文土偶を現代に直結する試みである。じつは譽田さんの本の前にも、『土の中からでてきたよ』(04年)や『いわてドグウ★ガイドブック 土偶王国』(09年)といった楽しい土偶本は出版されていたのだが、それで火が点くほどには縄文ルネサンスの機が熟していなかった。

インターネット上には、各種の縄文好きのコミュニティーが生まれており、土偶好き向けのイベントも増殖中であるが、この変化は何を意味するのか。ひとつ明らかなのは、「くまモン」や「ふなしー」のようなご当地ゆるキャラの大盛況や、ポケモンや妖怪ウオッチに見られるような個性的な精霊のラインアップへの嗜好と、土偶ブームとの連続性である。16年に江戸東京博物館で開催された『大妖怪展―土偶から妖怪ウオッチまで』もその表れだった。そうした「お気に入りの土偶」を窓口にして、今後人々の関心が縄文文化そのものの方へと向いていくのかどうか、要経過観察である。 (九州大教授、文化人類学)

西日本新聞 2018・3・15

藤の花もいっきに咲き出しました

藤の花もいっきに咲き出しました タンポポはそこら中に咲いています

タンポポはそこら中に咲いています今日は暦には清明とあります。

二十四節気の中でもあまり知られない節気のように思いますが、暮らし歳時記には次のような説明があります。

【清明】 せいめい:4月5日頃

清明は「清浄明潔」の略で、万物がけがれなく清らかで生き生きしているという意味です。花が咲き、鳥は歌い、空は青く澄み、爽やかな風が吹き、すべてのものが春の息吹を謳歌する頃。各地でお花見シーズンを迎えます。

今回(4/1)の「くまもとの大地の成り立ち」の見学会は天草です。

地球誕生から人類の歴史以前の時代のことを地質時代といい、地球の約46億年の年齢から考えると、人類の歴史はわずか0.1%未満だそうです。

昔々、天草の地域が火山であったことが分かる場所が何カ所かあるそうです。

この日最初の見学場所は天草1号橋手前の三角岳の安山岩の露頭を見学に行きました。

●三角岳(標高:406㍍)は熊本県の宇土半島の突端、宇城市三角にある山。稜線は南北にのびて、南端にある天翔台は安山岩が露出し、展望は雄大。

海を見下ろす山からは、遠く不知火海、有明海と雲仙や島原方面まで見渡せる。

次の観察場所は島原から来られるメンバーの人と待ち合わせもあり、天草市牛深にある権現山の玄武岩の観察です。

公園からの眺望では魚貫炭鉱が見えます

公園からの眺望では魚貫炭鉱が見えます

魚貫炭鉱は熊本県天草市にあった炭鉱。

幕末より採炭が始まる。明治36年に日本練炭株式会社が買収し組織的な採掘が始まり、大正時代末から経営は転々とし、戦後は久恒鉱業株式会社の経営となる。昭和26年には魚貫炭鉱株式会社として独立、中ノ浦坑、魚貫坑、久貫坑の3坑口で採炭が行われた。中ノ浦坑は昭和47年まで採炭が行われていたらしい。

山頂の公園内に咲いていたマムシグサという植物(幹がマムシの身体に似ているところから名前が付いたらしい・・)

山頂の公園内に咲いていたマムシグサという植物(幹がマムシの身体に似ているところから名前が付いたらしい・・)

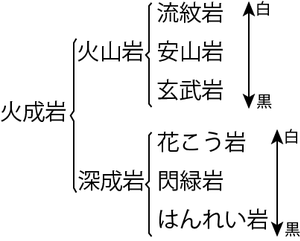

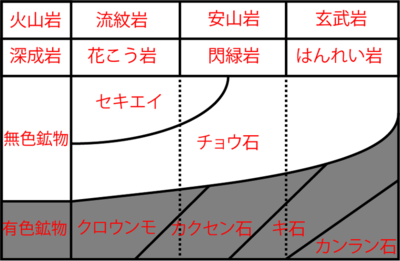

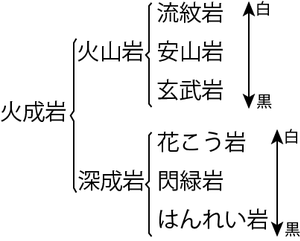

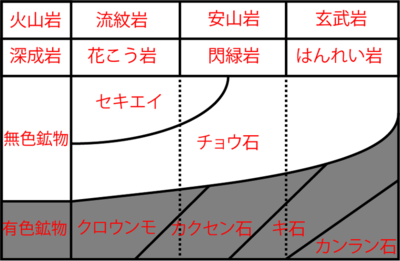

火山岩には 流紋岩、安山岩、玄武岩がありここでは玄武岩が見られます。久玉から登って頂上までの間に玄武岩の露頭がありますが頂上でも観察することは出来ます。

流理構造という地学の説明を川路先生や廣田さんから習いました。

●マグマが固結するときに流動し、晶出した結晶がほぼ平行に配列して縞模様をなす岩石の構造。流紋岩によくみられる。流状構造。流理。

権現山()玄武岩と坂瀬川層

権現山の山頂では、天草地域の火山岩石で分布の少ない(※)玄武岩を観察できます。また、中腹では化石も産出します。

※玄武岩:地表に出てきたマグマが冷え固まった岩石のひとつ。黒色の岩石。

【所在地】天草市牛深地域

【分類】玄武岩と化石

カオリン【kaolin】

窯業原料となるカオリナイト鉱物を主成分とする粘土。カオリン鉱床には、熱水鉱床、堆積鉱床、風化残留鉱床などがある。一般に、熱水作用により形成されたものは、一次カオリン(粘土)といわれ、木節粘土のように、流水によって運搬され、湖底に堆積して形成されたもの(漂積粘土)は、二次カオリン(粘土)といわれる。中国の景徳鎮付近の高嶺Kaolingという山地に産する粘土が、古くから中国の陶磁器の原料として使用されていたので、この名がおこったといわれる。

天草陶石(あまくさとうせき)の露頭

豊富な産出量を誇る「天草陶石」は、陶磁器の材料として日本一とされています。(※)中新世の火山活動によって流紋岩が陶石化してできた岩石です。

※中新世:約2,300万年前〜533万年前までの地質時代のこと。

【所在地】 天草郡苓北町

【分類】 地下資源による産業

■ 天草陶石は質、量ともに日本一

天草西海岸地域で掘り出される陶石は、品質、埋蔵量ともに日本一といわれています。国内生産の半数以上を占め、有田焼などの県外の焼き物産地に出荷されています。強度が強く、焼き上がりは濁りのない透き通った美しい色に仕上がるのが特徴です。江戸時代の発明家、平賀源内が「天下無双の良品」と絶賛したと伝えられています。

天附(あまつけ)の海緑石砂岩

海緑石を多く含む砂岩で、貝類化石が産出することでも知られています。炭鉱産業が盛んな頃は、炭層の(※)鍵層として利用されていました。

※鍵層:地層の年代を特定するために用いられる特徴的な層のこと。

【所在地】天草市新和町

【分類】始新世の地層

●海緑石

雲母(うんも)の一種。土状で柔らかく、粉末はやや脂肪感をもつ。海底で堆積(たいせき)したと考えられる砂岩によく含まれることがあり、濃集したものは海緑石砂岩とよばれる。また不純な石灰岩やシルト岩中にも含まれる。名称はこの鉱物の色から、青緑色を意味するギリシア語に由来する。和名もこの色からつけられた。

シルト岩・しるとがん(siltstone)

砕屑(さいせつ)性堆積岩(たいせきがん)の一種で、シルト(粒径0.004~0.06ミリメートル)の砕屑粒子を主成分とする岩石。普通、泥岩あるいは頁岩(けつがん)とよばれているものにはシルト岩が多く、シルトに加えてより細かな粘土鉱物が混合して岩石をつくっている。シルトは淤泥(おでい)あるいは微砂(びさ)ともよばれ、おもに石英や長石の鉱物粒からなり、細かいために円磨されているものは少ない。シルトはわずかな動きの水流でも運ばれてしまうので、シルト岩には平行葉理が発達していることが多い。シルト岩はあらゆる地質時代の地層にみられるが、とくに海底地すべりによる乱泥流でつくられたタービダイトturbiditeとよばれる堆積物の上部に、下部を形成する砂岩とともに普通に産する。また、大陸地域でレスloessとよばれる陸成の堆積物は、構成物質の粒度組成からみるとシルト岩である。その代表例が中国の黄土である。

天草市五和町の佐伊津あたりだと思いますが火山豆石もどきとも思われる豆石がごろごろしている場所があります。火山豆石もどきという名は廣田女史がいわれました。

玉の中にあんこが入っているのが面白い

玉の中にあんこが入っているのが面白い

●火山豆石

泥の円い球で同心円状の構造を示す球状の小片で,径数mmから5cm程度,平均1cm位のものがあり,これにはいくつかの成因がある.(1) 爆発した雲が泥の雨として降下して,塵のような火山灰が付着して成長した.(2) 核が新しい火山灰の表面を転がって周りに付着成長した.(3) 新しく降った未固結の火山灰が雨と風の作用で形成された.これらの方法で形成された火山礫(lapilli)を火山性豆石(pisolite)と呼んでいる[Williams : 1926].化学雨滴(fossil),凝灰岩球(tuff balls),泥球(mud balls),泥雨滴(mud raindrops),泥ペレット(mud pellets)火山性霰(volcanic hailstones)[Shrock : 1948]

今回は記事をまとめるために「天草ジオパーク」からの記事を参考にさせてもらいました。

地球誕生から人類の歴史以前の時代のことを地質時代といい、地球の約46億年の年齢から考えると、人類の歴史はわずか0.1%未満だそうです。

昔々、天草の地域が火山であったことが分かる場所が何カ所かあるそうです。

この日最初の見学場所は天草1号橋手前の三角岳の安山岩の露頭を見学に行きました。

●三角岳(標高:406㍍)は熊本県の宇土半島の突端、宇城市三角にある山。稜線は南北にのびて、南端にある天翔台は安山岩が露出し、展望は雄大。

海を見下ろす山からは、遠く不知火海、有明海と雲仙や島原方面まで見渡せる。

次の観察場所は島原から来られるメンバーの人と待ち合わせもあり、天草市牛深にある権現山の玄武岩の観察です。

公園からの眺望では魚貫炭鉱が見えます

公園からの眺望では魚貫炭鉱が見えます魚貫炭鉱は熊本県天草市にあった炭鉱。

幕末より採炭が始まる。明治36年に日本練炭株式会社が買収し組織的な採掘が始まり、大正時代末から経営は転々とし、戦後は久恒鉱業株式会社の経営となる。昭和26年には魚貫炭鉱株式会社として独立、中ノ浦坑、魚貫坑、久貫坑の3坑口で採炭が行われた。中ノ浦坑は昭和47年まで採炭が行われていたらしい。

山頂の公園内に咲いていたマムシグサという植物(幹がマムシの身体に似ているところから名前が付いたらしい・・)

山頂の公園内に咲いていたマムシグサという植物(幹がマムシの身体に似ているところから名前が付いたらしい・・)火山岩には 流紋岩、安山岩、玄武岩がありここでは玄武岩が見られます。久玉から登って頂上までの間に玄武岩の露頭がありますが頂上でも観察することは出来ます。

流理構造という地学の説明を川路先生や廣田さんから習いました。

●マグマが固結するときに流動し、晶出した結晶がほぼ平行に配列して縞模様をなす岩石の構造。流紋岩によくみられる。流状構造。流理。

権現山()玄武岩と坂瀬川層

権現山の山頂では、天草地域の火山岩石で分布の少ない(※)玄武岩を観察できます。また、中腹では化石も産出します。

※玄武岩:地表に出てきたマグマが冷え固まった岩石のひとつ。黒色の岩石。

【所在地】天草市牛深地域

【分類】玄武岩と化石

カオリン【kaolin】

窯業原料となるカオリナイト鉱物を主成分とする粘土。カオリン鉱床には、熱水鉱床、堆積鉱床、風化残留鉱床などがある。一般に、熱水作用により形成されたものは、一次カオリン(粘土)といわれ、木節粘土のように、流水によって運搬され、湖底に堆積して形成されたもの(漂積粘土)は、二次カオリン(粘土)といわれる。中国の景徳鎮付近の高嶺Kaolingという山地に産する粘土が、古くから中国の陶磁器の原料として使用されていたので、この名がおこったといわれる。

天草陶石(あまくさとうせき)の露頭

豊富な産出量を誇る「天草陶石」は、陶磁器の材料として日本一とされています。(※)中新世の火山活動によって流紋岩が陶石化してできた岩石です。

※中新世:約2,300万年前〜533万年前までの地質時代のこと。

【所在地】 天草郡苓北町

【分類】 地下資源による産業

■ 天草陶石は質、量ともに日本一

天草西海岸地域で掘り出される陶石は、品質、埋蔵量ともに日本一といわれています。国内生産の半数以上を占め、有田焼などの県外の焼き物産地に出荷されています。強度が強く、焼き上がりは濁りのない透き通った美しい色に仕上がるのが特徴です。江戸時代の発明家、平賀源内が「天下無双の良品」と絶賛したと伝えられています。

天附(あまつけ)の海緑石砂岩

海緑石を多く含む砂岩で、貝類化石が産出することでも知られています。炭鉱産業が盛んな頃は、炭層の(※)鍵層として利用されていました。

※鍵層:地層の年代を特定するために用いられる特徴的な層のこと。

【所在地】天草市新和町

【分類】始新世の地層

●海緑石

雲母(うんも)の一種。土状で柔らかく、粉末はやや脂肪感をもつ。海底で堆積(たいせき)したと考えられる砂岩によく含まれることがあり、濃集したものは海緑石砂岩とよばれる。また不純な石灰岩やシルト岩中にも含まれる。名称はこの鉱物の色から、青緑色を意味するギリシア語に由来する。和名もこの色からつけられた。

シルト岩・しるとがん(siltstone)

砕屑(さいせつ)性堆積岩(たいせきがん)の一種で、シルト(粒径0.004~0.06ミリメートル)の砕屑粒子を主成分とする岩石。普通、泥岩あるいは頁岩(けつがん)とよばれているものにはシルト岩が多く、シルトに加えてより細かな粘土鉱物が混合して岩石をつくっている。シルトは淤泥(おでい)あるいは微砂(びさ)ともよばれ、おもに石英や長石の鉱物粒からなり、細かいために円磨されているものは少ない。シルトはわずかな動きの水流でも運ばれてしまうので、シルト岩には平行葉理が発達していることが多い。シルト岩はあらゆる地質時代の地層にみられるが、とくに海底地すべりによる乱泥流でつくられたタービダイトturbiditeとよばれる堆積物の上部に、下部を形成する砂岩とともに普通に産する。また、大陸地域でレスloessとよばれる陸成の堆積物は、構成物質の粒度組成からみるとシルト岩である。その代表例が中国の黄土である。

天草市五和町の佐伊津あたりだと思いますが火山豆石もどきとも思われる豆石がごろごろしている場所があります。火山豆石もどきという名は廣田女史がいわれました。

玉の中にあんこが入っているのが面白い

玉の中にあんこが入っているのが面白い●火山豆石

泥の円い球で同心円状の構造を示す球状の小片で,径数mmから5cm程度,平均1cm位のものがあり,これにはいくつかの成因がある.(1) 爆発した雲が泥の雨として降下して,塵のような火山灰が付着して成長した.(2) 核が新しい火山灰の表面を転がって周りに付着成長した.(3) 新しく降った未固結の火山灰が雨と風の作用で形成された.これらの方法で形成された火山礫(lapilli)を火山性豆石(pisolite)と呼んでいる[Williams : 1926].化学雨滴(fossil),凝灰岩球(tuff balls),泥球(mud balls),泥雨滴(mud raindrops),泥ペレット(mud pellets)火山性霰(volcanic hailstones)[Shrock : 1948]

今回は記事をまとめるために「天草ジオパーク」からの記事を参考にさせてもらいました。

今日の【春秋】、この記事を書くのにどれくらいの下調べをしたのだろうか・・と思わせる。

卯月からいろいろ連想しながら暦や季節、歌や花、食べ物まで話が続いて行く所が面白い。

普通の人にはなかなか書けない魅力もある。

4月が始まった。「卯月・うづき」ともいう。卯は十二支の4番目で動物はウサギを当てる。1年の4番目の月だから卯月か、と早合点しがちだが・・・►1年12か月を十二支で表す場合、冬至がある旧暦11月が起点となる「子・ね」の月、4番目の卯は2月になる。つまり、十二支でいう「卯の月」は旧暦2月、一般に「卯月」といえば旧暦4月を指す。何ともややこしい►では「卯月」の由来は、ウサギがピョンピョン飛び跳ねる月だからではない。十二支の卯とは別に、卯の花が咲く「卯の花月」の略というのが定説だ。田植えの時期なので「植月」から来たとの説も、本来、卯の字は「茂」という意味で、草木がぐんぐん伸びる春から初夏のイメージにはふさわしい►この「卯の花」とは何だろう。筆者などはすぐに「おから」が浮かぶのだが、実はウツギの花の別称。5月頃から白い花を咲かせる。ウツギの「ウ」を取って卯の花。童謡「夏は来ぬ」にも、〽卯の花の匂う垣根に、と歌われる►今度はおからが気になってきた。大豆から豆乳を絞った残りかす。安価で栄養豊富と庶民に重宝される食べ物だ。茶殻などと同様、かすを表す「から」に丁寧の「お」が付いた。おからの白さをウツギの花に見立てて卯の花と呼ぶようになったという►卯月から連想がピョンピョンと跳びはねてしまった。やっぱり日本語はおもしろい。

西日本新聞 【春秋】 2018・4・3

卯月からいろいろ連想しながら暦や季節、歌や花、食べ物まで話が続いて行く所が面白い。

普通の人にはなかなか書けない魅力もある。

4月が始まった。「卯月・うづき」ともいう。卯は十二支の4番目で動物はウサギを当てる。1年の4番目の月だから卯月か、と早合点しがちだが・・・►1年12か月を十二支で表す場合、冬至がある旧暦11月が起点となる「子・ね」の月、4番目の卯は2月になる。つまり、十二支でいう「卯の月」は旧暦2月、一般に「卯月」といえば旧暦4月を指す。何ともややこしい►では「卯月」の由来は、ウサギがピョンピョン飛び跳ねる月だからではない。十二支の卯とは別に、卯の花が咲く「卯の花月」の略というのが定説だ。田植えの時期なので「植月」から来たとの説も、本来、卯の字は「茂」という意味で、草木がぐんぐん伸びる春から初夏のイメージにはふさわしい►この「卯の花」とは何だろう。筆者などはすぐに「おから」が浮かぶのだが、実はウツギの花の別称。5月頃から白い花を咲かせる。ウツギの「ウ」を取って卯の花。童謡「夏は来ぬ」にも、〽卯の花の匂う垣根に、と歌われる►今度はおからが気になってきた。大豆から豆乳を絞った残りかす。安価で栄養豊富と庶民に重宝される食べ物だ。茶殻などと同様、かすを表す「から」に丁寧の「お」が付いた。おからの白さをウツギの花に見立てて卯の花と呼ぶようになったという►卯月から連想がピョンピョンと跳びはねてしまった。やっぱり日本語はおもしろい。

西日本新聞 【春秋】 2018・4・3

1か月前に次男坊がやっと通常業務に戻れて、官舎からの勤務になった事を機に、嫁の実家に戻っていた嫁と孫は、佐世保の自宅に帰りました。

昨日、急な用事のため嫁と孫は実家に戻り、今日は嫁から緊急の孫の守を頼まれました。

2人とも随分成長して、言葉の聞き取りと会話する能力が随分成長したことがよく分かります。

写真や絵本の絵を見て動物の名前や家族を見分けることが出来るようになりました。

ほんとに子供の成長は思いもよらず早いものです。

昨日、急な用事のため嫁と孫は実家に戻り、今日は嫁から緊急の孫の守を頼まれました。

2人とも随分成長して、言葉の聞き取りと会話する能力が随分成長したことがよく分かります。

写真や絵本の絵を見て動物の名前や家族を見分けることが出来るようになりました。

ほんとに子供の成長は思いもよらず早いものです。

この記事は3月14日の西日本新聞の文化面に縄文時代のことを取り上げた新聞記事を取り上げたものです。

今迄に①~④まで自分自身の勉強のために書き写してきましたがなかなかこの時代を理解するのにはまだまだ不十分の様です。

今日、4月1日は朝7時過ぎから夜7時過ぎまでおよそまる半日、天草の火山活動についてその痕跡の勉強をしてきました。

後日まとめてみたいと思っています。

〝縄文ルネサンス〟⑤ 古谷嘉章

新国立競技場の仕切り直しのコンペで、縄文遺跡の巨木の列柱をイメージした案は、法隆寺五重塔の垂木構造をイメージした案に負けたが、じつは他にも、オリンピックを舞台に縄文文化を世界にアピールしようという動きが始まっている。縄文国宝を擁する長野県茅野市と新潟県十日町市、山形県舟形町は、オリンピックに縄文文化の精神を反映させるよう2016年1月に政府に要望した。それ以上にテンションが高いのが「火焔型土器を2020年東京オリンピックの聖火台に」という運動である。推進母体は「信濃川火焔街道連携協議会」とNPO法人「ジョーモネスクジャパン」だが、2016年には75市町村や文化人など官民を挙げての全国組織「縄文文化発信サポーターズ」が発足し、昨年11月には五輪組織委に「縄文文化のさらなる普及と啓発、開会式等を通じた縄文文化の発信、聖火台デザインへの火焔型土器の採用」を要望した。そもそもなぜ「火焔型土器」の聖火台なのか。じつは「火焔型」という名称は、この種の土器の最初の発見者が、口縁の形状に触発されて「火焔土器」と呼んだのが始まりなので、火焔を表しているかどうかは不明である。「信濃川火焔街道連絡協議会」の第13回縄文サミット(14年)でのアピール宣言によれば、「縄文土器を代表する火焔型土器は、日本文化の源流であり、浮世絵や歌舞伎とならぶ厳然たる存在である。火焔型土器を2020年東京オリンピック・パラリンピックの聖火台の造形に昇華するという提案は、日本文化の意思を国際舞台に発言することにほかならない」。火焔型土器をデザインした聖火台という提案には、岡本太郎ばりの世界発信への熱い思いが込められているようだ。

前回の東京オリンピックは高度経済成長を世界に発信し、オリンピック愛唱歌「海をこえて友よきたれ」の歌詞にある「より遠く、より高く、より強く」の精神は、新幹線や首都高などオリンピックを取り巻くすべてのものに共通していた。そして皮肉なことに、当時の開発の狂騒こそが、緊急発掘につながり、縄文文化についての新しい知見をもたらしたのである。ある考古学者が、日本の遺跡は、鉄道と道路沿いに集中していると冗談交じりに言ったが、開発のための発掘が主流だったのである。

半世紀前の大会と、今回の「縄文文化を世界に発信する」というアピールの段差に眩暈(めまい)がするが、辻褄(つじつま)が合っているような気もする。おそらく、著しく細分化してしまった日本社会が1960年代のように一つにまとまることが、2020年の大会には期待され、同じことが、「日本文化の源流としての縄文文化」にも期待されているのだろう。だから、両者が合体して「オールジャパン」がホログラムのように浮かび上がるというのが、「オリンピックで縄文文化を世界に発信する」という構想の神髄なのだ。しかし聖火台の火は閉会式とともに消える。ホログラムの方は、どうなのだろうか。 (九州大教授九州大教授、文化人類学)

● 「火焔土器」とは、新潟県長岡市馬高遺跡において昭和11年に発掘された1点の土器に付けられた愛称です。焔が燃え上がるような器形をしていたことから、この名称が付けられました。その後、県内でこれと器形や文様が類似する土器が多く発見されるようになり、この火焔土器と区別して「火焔型土器」と呼ばれています。

火焔型土器の特徴を器形と文様から見ると、その器形は口縁部が胴部より大きく広がる深鉢が基本です。文様は縄文が一切施されておらず、隆線や隆帯により渦巻文やS字状文、逆U字状文が器面に描かれています。また、口縁部には鶏頭冠突起と鋸歯状突起、頸部には袋状突起とトンボ眼鏡状突起が付けられます。そして、文様はこの鶏頭冠突起を基準として4単位に配置されています。

H46.5×W43.8cm(遺存率:95%)