朝日新聞が水俣病の問題に一生を捧げた2人の話を記事に残しています。

一人は石牟礼道子さんあと一人は医師の原田正純さんです。

石牟礼さんの記事については9日、10日に書きましたので今日は朝日新聞から原田正純さんの記事を紹介します。

医師・原田正純さん

原田正純さんは半世紀にわたり、水俣病の研究と診療を続けてきた医師です。2012年6月に77歳で亡くなるまで、患者に寄り添い続けました。

原田さんは熊本大学医学部で学び、医師の免許を取った翌年の1961年、水俣市で水俣病の調査を始めました。

当時、妊娠した母親のおなかの中にできる胎盤は毒物を通さないと言われていましたが、原田さんは母親の胎内で水俣病になってしまう胎児性患者がいることを突き止めました。

きっかけは幼い兄弟でした。2人とも、ひと目で水俣病だと分かるのに、水銀に汚染された魚を食べていない弟は患者と認められていませんでした。原田さんは納得せず、「妊娠中に私が食べた魚の水銀で水俣病になった」という母親の言葉に背中を押され、研究を続けたといいます。

チッソが排水を流した不知火海周辺を診察してまわり、被害の広がりを解明しました。裁判では、国やチッソが認めなかった被害の実情を証言し続けました。「医学は患者のためにある」と信じていました。

国内だけでなく、ブラジルのアマゾン川やカナダなど世界20カ国以上を訪れ、水銀の汚染などを調べました。教科書に答えのない、未知の郊外や事故に向き合いました。原田さん自身が重い病気になると、携帯電話の画面を原田さんの写真にして、回復を祈り続けた胎児性患者もいたそうです。亡くなる数日前にも「日本の失敗が世界の教訓になる。しっかり残すのが僕の責任」と語っていました。

●原田正純【はらだまさずみ・1934~2012】

医師。鹿児島県さつま市出身。ラ・サール高校をへて1959年熊本大学医学部卒業。熊本大学大学院医学研究科で神経精神医学を学ぶ。1964年精神神経科助手。同年,〈水俣地区に集団発生した先天性・外因性精神薄弱:母体内で起こった有機水銀中毒による精神神経障害,”先天性水俣病”〉の研究で,熊本大学から学位授与。1972年,熊本大学体質医学研究所助教授。水俣病患者の立場にたった徹底した診断と研究を行い,水俣病研究にもっとも詳細な知見をもつ医師として,多くの患者・関係者に信頼された。生涯,環境公害の罪悪を世界に訴える活動を続けた。朝日賞受賞(2010年)。熊本大退職後は熊本学園大学社会福祉学部教授。主著に《水俣が映す世界》(1989年,日本評論社,大佛次郎賞受賞)がある。

一人は石牟礼道子さんあと一人は医師の原田正純さんです。

石牟礼さんの記事については9日、10日に書きましたので今日は朝日新聞から原田正純さんの記事を紹介します。

医師・原田正純さん

原田正純さんは半世紀にわたり、水俣病の研究と診療を続けてきた医師です。2012年6月に77歳で亡くなるまで、患者に寄り添い続けました。

原田さんは熊本大学医学部で学び、医師の免許を取った翌年の1961年、水俣市で水俣病の調査を始めました。

当時、妊娠した母親のおなかの中にできる胎盤は毒物を通さないと言われていましたが、原田さんは母親の胎内で水俣病になってしまう胎児性患者がいることを突き止めました。

きっかけは幼い兄弟でした。2人とも、ひと目で水俣病だと分かるのに、水銀に汚染された魚を食べていない弟は患者と認められていませんでした。原田さんは納得せず、「妊娠中に私が食べた魚の水銀で水俣病になった」という母親の言葉に背中を押され、研究を続けたといいます。

チッソが排水を流した不知火海周辺を診察してまわり、被害の広がりを解明しました。裁判では、国やチッソが認めなかった被害の実情を証言し続けました。「医学は患者のためにある」と信じていました。

国内だけでなく、ブラジルのアマゾン川やカナダなど世界20カ国以上を訪れ、水銀の汚染などを調べました。教科書に答えのない、未知の郊外や事故に向き合いました。原田さん自身が重い病気になると、携帯電話の画面を原田さんの写真にして、回復を祈り続けた胎児性患者もいたそうです。亡くなる数日前にも「日本の失敗が世界の教訓になる。しっかり残すのが僕の責任」と語っていました。

●原田正純【はらだまさずみ・1934~2012】

医師。鹿児島県さつま市出身。ラ・サール高校をへて1959年熊本大学医学部卒業。熊本大学大学院医学研究科で神経精神医学を学ぶ。1964年精神神経科助手。同年,〈水俣地区に集団発生した先天性・外因性精神薄弱:母体内で起こった有機水銀中毒による精神神経障害,”先天性水俣病”〉の研究で,熊本大学から学位授与。1972年,熊本大学体質医学研究所助教授。水俣病患者の立場にたった徹底した診断と研究を行い,水俣病研究にもっとも詳細な知見をもつ医師として,多くの患者・関係者に信頼された。生涯,環境公害の罪悪を世界に訴える活動を続けた。朝日賞受賞(2010年)。熊本大退職後は熊本学園大学社会福祉学部教授。主著に《水俣が映す世界》(1989年,日本評論社,大佛次郎賞受賞)がある。

今日は先日前山光則先生の引率でお伺いした石牟礼道子さんの1回忌の日、石牟礼道子さんは作家でもあり詩人でもありました。

89年前、童謡詩人の金子みすゞさんも今日亡くなっています。

みすゞ忌(3月10日 記念日)

童謡詩人・金子みすゞ(かねこ みすず)の1930年(昭和5年)の忌日。

みすゞの墓がある仙崎の遍照寺では「みすゞ忌」法要が行われる。

金子みすゞについて

1903年(明治36年)4月11日に山口県大津郡仙崎村(現:長門市仙崎)に生まれる。本名はテル。郡立大津高等女学校(現:山口県立大津緑洋高等学校)を卒業。

10代半ばから詩を作り始める。同県下関市に移り住んだ1923年(大正12年)の20歳頃から雑誌『金の星』『童話』などに詩を投稿する。西條八十から「若き童謡詩人の中の巨星」と称賛され、童謡や詩を多数発表する。

しかし、結婚後に夫と不仲になり、夫から詩作を禁じられ断筆。さらに、夫から病をうつされ離婚が決まり、26歳の若さで自ら命を絶った。代表作には「私と小鳥と鈴と」「大漁」などがあり、500編余りの作品を綴ったとされる。

現在では「私と小鳥と鈴と」が小学校の国語教科書に採用されることも多い。また、みすゞの生誕100年目にあたる2003年(平成15年)4月11日には生家跡に「金子みすゞ記念館」が開館し、直筆の詩作のメモなどが展示されている。

作家・石牟礼道子さん

石牟礼道子さん(90)は水俣病の恐ろしさ、患者や家族の苦しみや悲しみを世の中に訴え続けている作家です。

1927年3月、今の熊本県天草市で生まれ、まもなく対岸の水俣市へ移り住みました。「奇病」のうわさが出始めた59年ごろ、長男が入院していた水俣市立病院に新しい病棟ができ、その屋上で患者たちを見かけたのが、水俣病に関心を持つきっかけでした。

水俣市職員が持っていた熊本大学の研究資料に、患者が落ちないようにベットに手足をくくりつけているとか、言葉が出なくなって犬がほえるように叫ぶなどと書かれているのを見てショックを受けたそうです。

以来、診察の現場に出向いて患者の様子を見守ったり、水俣病で子供を亡くした人の話に耳を傾けたりしました。患者らの裁判やチッソとの交渉を支えました。

石牟礼さんはたくさんの作品を書きましたが、最も有名なのが、「苦海浄土 わが水俣病」です。社会の発展の犠牲になった患者や家族の苦しみを描きました。60年に最初の原稿を発表し、69年に刊行。三部作が完結したのは2004年でした。

「患者さんの思いが私の中に入って来て、その人たちになり代わって書いているような気持だった。とにかく書いて思いを吐き出さないと耐えられなかた」。執筆当初の気持ちをそう振り返っています。

石牟礼さんは「私たちの暮らしが豊かになる代償として、苦しみをその身に引き受けた方々です。亡くなるのを待つ、などということは決してあってはならないのです」と話し、水俣病の問題の解決を求めています。

89年前、童謡詩人の金子みすゞさんも今日亡くなっています。

みすゞ忌(3月10日 記念日)

童謡詩人・金子みすゞ(かねこ みすず)の1930年(昭和5年)の忌日。

みすゞの墓がある仙崎の遍照寺では「みすゞ忌」法要が行われる。

金子みすゞについて

1903年(明治36年)4月11日に山口県大津郡仙崎村(現:長門市仙崎)に生まれる。本名はテル。郡立大津高等女学校(現:山口県立大津緑洋高等学校)を卒業。

10代半ばから詩を作り始める。同県下関市に移り住んだ1923年(大正12年)の20歳頃から雑誌『金の星』『童話』などに詩を投稿する。西條八十から「若き童謡詩人の中の巨星」と称賛され、童謡や詩を多数発表する。

しかし、結婚後に夫と不仲になり、夫から詩作を禁じられ断筆。さらに、夫から病をうつされ離婚が決まり、26歳の若さで自ら命を絶った。代表作には「私と小鳥と鈴と」「大漁」などがあり、500編余りの作品を綴ったとされる。

現在では「私と小鳥と鈴と」が小学校の国語教科書に採用されることも多い。また、みすゞの生誕100年目にあたる2003年(平成15年)4月11日には生家跡に「金子みすゞ記念館」が開館し、直筆の詩作のメモなどが展示されている。

作家・石牟礼道子さん

石牟礼道子さん(90)は水俣病の恐ろしさ、患者や家族の苦しみや悲しみを世の中に訴え続けている作家です。

1927年3月、今の熊本県天草市で生まれ、まもなく対岸の水俣市へ移り住みました。「奇病」のうわさが出始めた59年ごろ、長男が入院していた水俣市立病院に新しい病棟ができ、その屋上で患者たちを見かけたのが、水俣病に関心を持つきっかけでした。

水俣市職員が持っていた熊本大学の研究資料に、患者が落ちないようにベットに手足をくくりつけているとか、言葉が出なくなって犬がほえるように叫ぶなどと書かれているのを見てショックを受けたそうです。

以来、診察の現場に出向いて患者の様子を見守ったり、水俣病で子供を亡くした人の話に耳を傾けたりしました。患者らの裁判やチッソとの交渉を支えました。

石牟礼さんはたくさんの作品を書きましたが、最も有名なのが、「苦海浄土 わが水俣病」です。社会の発展の犠牲になった患者や家族の苦しみを描きました。60年に最初の原稿を発表し、69年に刊行。三部作が完結したのは2004年でした。

「患者さんの思いが私の中に入って来て、その人たちになり代わって書いているような気持だった。とにかく書いて思いを吐き出さないと耐えられなかた」。執筆当初の気持ちをそう振り返っています。

石牟礼さんは「私たちの暮らしが豊かになる代償として、苦しみをその身に引き受けた方々です。亡くなるのを待つ、などということは決してあってはならないのです」と話し、水俣病の問題の解決を求めています。

前山光則先生の講座、「追悼 石牟礼道子ツアー」第2回、現地で学ぶ文学散歩が3/8(金)にありました。

旅程は石牟礼家→水俣市立水俣病資料館→鶴の屋。

今回のバス旅行で学んだことは石牟礼道子の生きざまと水俣病との関りについてです。

バスの中や現地にて石牟礼道子さんの人柄や生前の思い出などを先生から説明があり、石牟礼家では実妹のタエ子さんからも当時の思い出を話されました。

水俣病資料館では副館長さんが水俣病についての歴史を語られました。

水俣病と対峙した二人の方の生きざまには感動するばかりです。

一人は半世紀にわたり患者に寄り添った医師・原田正純さんそしてもう一人が現地で耳を傾け苦しみを伝えた作家・石牟礼道子さんです。

水俣を訪ねることにより当時の事件のあらましや経済を優先し環境保護を後回しにした政府の在り方にも改めて強い憤りを覚えます。

政治って誰のために有るんだ!歴史を思い浮かべると繰り返し行われる弱者切り捨ての方策。

水俣病に学ぶことはあまりにも多い。

前山光則先生と道子さんの妹タエ子さん

石牟礼ご夫婦を祀るご仏壇

水俣市立水俣病資料館

「もやい」とは、元々、船をつなぐことや、共同で何かを行うという意味です。人と人との関係、自然との関係が一度壊れてしまったこの地域で、水俣病と正面から向き合い対話し協働する「もやい直し」が始まりました。

※人々の叫びや訴えを国がもっと早く受け止めていたら被害はもっと少なかったかも知れません。

同じ歴史を繰り返さないように次の世代の人たちにバトンを渡していきたいものです。

旅程は石牟礼家→水俣市立水俣病資料館→鶴の屋。

今回のバス旅行で学んだことは石牟礼道子の生きざまと水俣病との関りについてです。

バスの中や現地にて石牟礼道子さんの人柄や生前の思い出などを先生から説明があり、石牟礼家では実妹のタエ子さんからも当時の思い出を話されました。

水俣病資料館では副館長さんが水俣病についての歴史を語られました。

水俣病と対峙した二人の方の生きざまには感動するばかりです。

一人は半世紀にわたり患者に寄り添った医師・原田正純さんそしてもう一人が現地で耳を傾け苦しみを伝えた作家・石牟礼道子さんです。

水俣を訪ねることにより当時の事件のあらましや経済を優先し環境保護を後回しにした政府の在り方にも改めて強い憤りを覚えます。

政治って誰のために有るんだ!歴史を思い浮かべると繰り返し行われる弱者切り捨ての方策。

水俣病に学ぶことはあまりにも多い。

前山光則先生と道子さんの妹タエ子さん

石牟礼ご夫婦を祀るご仏壇

水俣市立水俣病資料館

「もやい」とは、元々、船をつなぐことや、共同で何かを行うという意味です。人と人との関係、自然との関係が一度壊れてしまったこの地域で、水俣病と正面から向き合い対話し協働する「もやい直し」が始まりました。

※人々の叫びや訴えを国がもっと早く受け止めていたら被害はもっと少なかったかも知れません。

同じ歴史を繰り返さないように次の世代の人たちにバトンを渡していきたいものです。

近所の歯科医で頂いたカレンダーの日本の行事一覧に3/7・消防記念日、3/8・国際女性デーというものがありました。日本ではあまり聞かない国際女性デーって、なに?

70年以上生きていても知らないことが多すぎる。

早速調べてみました。

雑学ネタ帳より

国際的な婦人解放の記念日。国際デーの一つ。英語表記は「International Women's Day」(IWD)。「国際婦人デー」「国際女性の日」などとも呼ばれる。

1904年(明治37年)のこの日、アメリカ・ニューヨークで、女性労働者が参政権を求めて集会を開いた。1910年(明治43年)にデンマークの首都コペンハーゲンで行なわれた国際社会主義者会議で「女性の政治的自由と平等のためにたたかう記念の日」として正式に制定された。

日本では1923年(大正12年)、社会主義婦人団体・赤瀾会(せきらんかい)が中心となり、種蒔き社の後援で、東京・神田のキリスト教青年会館で婦人の政治的・社会的・経済的自由を訴える演説会が開催されたのが最初だった。

国連は「国際婦人年」である1975年(昭和50年)に3月8日のこの日を「国際婦人デー」(IWD)と定めた。現在では「国際女性デー」と言い換えられている。

この日は、国際連合事務総長が女性の十全かつ平等な社会参加の環境を整備するよう、加盟国に対し呼びかける日となっており、婦人の解放と世界平和を目指す国際的な行動日として世界でさまざまな催しが行われている。

※十全(じゅうぜん)

1 少しも欠けたところがないこと。十分に整っていて、危なげのないこと。また、そのさま。万全。「十全を期して念を入れる」「十全な(の)備え」

2 概念または判断が、その表す対象と完全に相応すること。

70年以上生きていても知らないことが多すぎる。

早速調べてみました。

雑学ネタ帳より

国際的な婦人解放の記念日。国際デーの一つ。英語表記は「International Women's Day」(IWD)。「国際婦人デー」「国際女性の日」などとも呼ばれる。

1904年(明治37年)のこの日、アメリカ・ニューヨークで、女性労働者が参政権を求めて集会を開いた。1910年(明治43年)にデンマークの首都コペンハーゲンで行なわれた国際社会主義者会議で「女性の政治的自由と平等のためにたたかう記念の日」として正式に制定された。

日本では1923年(大正12年)、社会主義婦人団体・赤瀾会(せきらんかい)が中心となり、種蒔き社の後援で、東京・神田のキリスト教青年会館で婦人の政治的・社会的・経済的自由を訴える演説会が開催されたのが最初だった。

国連は「国際婦人年」である1975年(昭和50年)に3月8日のこの日を「国際婦人デー」(IWD)と定めた。現在では「国際女性デー」と言い換えられている。

この日は、国際連合事務総長が女性の十全かつ平等な社会参加の環境を整備するよう、加盟国に対し呼びかける日となっており、婦人の解放と世界平和を目指す国際的な行動日として世界でさまざまな催しが行われている。

※十全(じゅうぜん)

1 少しも欠けたところがないこと。十分に整っていて、危なげのないこと。また、そのさま。万全。「十全を期して念を入れる」「十全な(の)備え」

2 概念または判断が、その表す対象と完全に相応すること。

3/5(火)八代市図書館にて【学芸員のこだわり八代学】(第5回)がありました。

今回の学芸員・宮原 江梨さんは熊本地震の時に採用されたまだ3年目の学芸員さんです。

「八代の名物は肥後の名物」ー江戸時代の八代の名産品ーというお話をされました。

どんなことを話されるのかな?とこの3年間の研究成果を期待して話を伺いました。

江戸時代の古文書「毛吹草・けふきぐさ」1645年刊行や「肥後地志略・ひごちしりゃく」1709年の地誌、「肥後名物数望附・ひごめいぶつすもうづけ」江戸時代後期に肥後領内各地の特産品を番付けしたものなどから熊本の名物の中に八代の名物が数多くあることを捉えて、過去の博物館が調査研究したものを題材に話をまとめられました。

博物館には今まで研究された膨大な量の史料がたくさんあります。

それらの史料は題材ごとにまとめられて、博物館で配布もされています。

今日の発表者宮原さんもそんな資料の読み漁りから始められて今日の研究発表に結びつけられたものと思います。

話の中で特に力を入れて説明されたものは八代染革(やつしろそめかわ)・御免革(ごめんかわ)というものです。

●カモシカ皮を加工・染色した皮革製品で、武具の装飾等に用いる

●「御免革」の名は懐良親王から製造・販売が許可されたことによる、という伝説が残る。

●江戸時代には宮ノ町の牧家が製造。延宝3年(1675)より藩の御用御免革師

八代染革の話は初めて聞きました。

家に帰って調べてみますとこれらの話もすでに先輩たちが調べ上げられたことが分かりました。

13年前のちょうど今頃、八代博物館は「八代の工芸品」江戸時代のたくみのわざ・という題名で2006年冬季展覧会を開いています。

その展覧会には関連講演会が開かれています。

福原 透さんが「八代染韋ついて」、山﨑 摂さんが「肥後金工と八代」、鳥津亮二さんが「河俣塗と冨岡仲平」を取り上げ、それぞれ研究された内容をもとに講演をされています。

13年前と言えば宮原さんは多分学生だったと思われますし、今日の聴講されたお客さん達もその時話を聞かれた方はほとんどいなかったのではないでしょうか。

こうして過去に研究されたものであっても繰り返し市民に発表して貰えることは私たちにとって知識を広めるためには有難いことです。

その中で、また新たな研究成果を学芸員の方には見つけていただきたいと思います。

今日の話は興味深く聞くことができました。

ありがとう。

懐良親王が天平年間に八代を訪れる⇒正平の間違い(天平は奈良時代、懐良親王は南北朝時代の人で時代は正平)

※八代染革で検索すると八代市立博物館のページに展示解説シートがあります。

今回の学芸員・宮原 江梨さんは熊本地震の時に採用されたまだ3年目の学芸員さんです。

「八代の名物は肥後の名物」ー江戸時代の八代の名産品ーというお話をされました。

どんなことを話されるのかな?とこの3年間の研究成果を期待して話を伺いました。

江戸時代の古文書「毛吹草・けふきぐさ」1645年刊行や「肥後地志略・ひごちしりゃく」1709年の地誌、「肥後名物数望附・ひごめいぶつすもうづけ」江戸時代後期に肥後領内各地の特産品を番付けしたものなどから熊本の名物の中に八代の名物が数多くあることを捉えて、過去の博物館が調査研究したものを題材に話をまとめられました。

博物館には今まで研究された膨大な量の史料がたくさんあります。

それらの史料は題材ごとにまとめられて、博物館で配布もされています。

今日の発表者宮原さんもそんな資料の読み漁りから始められて今日の研究発表に結びつけられたものと思います。

話の中で特に力を入れて説明されたものは八代染革(やつしろそめかわ)・御免革(ごめんかわ)というものです。

●カモシカ皮を加工・染色した皮革製品で、武具の装飾等に用いる

●「御免革」の名は懐良親王から製造・販売が許可されたことによる、という伝説が残る。

●江戸時代には宮ノ町の牧家が製造。延宝3年(1675)より藩の御用御免革師

八代染革の話は初めて聞きました。

家に帰って調べてみますとこれらの話もすでに先輩たちが調べ上げられたことが分かりました。

13年前のちょうど今頃、八代博物館は「八代の工芸品」江戸時代のたくみのわざ・という題名で2006年冬季展覧会を開いています。

その展覧会には関連講演会が開かれています。

福原 透さんが「八代染韋ついて」、山﨑 摂さんが「肥後金工と八代」、鳥津亮二さんが「河俣塗と冨岡仲平」を取り上げ、それぞれ研究された内容をもとに講演をされています。

13年前と言えば宮原さんは多分学生だったと思われますし、今日の聴講されたお客さん達もその時話を聞かれた方はほとんどいなかったのではないでしょうか。

こうして過去に研究されたものであっても繰り返し市民に発表して貰えることは私たちにとって知識を広めるためには有難いことです。

その中で、また新たな研究成果を学芸員の方には見つけていただきたいと思います。

今日の話は興味深く聞くことができました。

ありがとう。

懐良親王が天平年間に八代を訪れる⇒正平の間違い(天平は奈良時代、懐良親王は南北朝時代の人で時代は正平)

※八代染革で検索すると八代市立博物館のページに展示解説シートがあります。

朝食が終わるまでテレビから二十四節気の「啓蟄・けいちつ」の話を2回聞きました。

天気の番組でもないのに二十四節気を取り上げるのは珍しいことだなあと、思いながらも確かに季節の変わり目を感じる今日この頃です。

日本の行事・暦によりますと

「啓蟄」とは・・・

暦便覧には・・啓蟄 (けいちつ)・・ 陽気地中に動き、ちぢまる虫、穴をひらき出れば也 とあります。

3月6日頃(2019年は3月6日)。および春分までの期間。

太陽黄径345度

雨水から数えて15日目頃。

啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、大地が暖まり冬眠していた虫が、春の訪れを感じ、穴から出てくる頃。

菰(こも)はずし を啓蟄の恒例行事にしているところが多いですね。

まだまだ寒い時節ではありますが、一雨ごとに気温が上がり、日差しも徐々に暖かくなってきます。春雷がひときわ大きくなりやすい時季でもあります。

八百屋さんの店先に山菜が並び始めます。旬の食材で春の訪れを味わいましょう。

※実際に、動物や虫(種類によって違いますが)が冬眠から目覚めるのは、最低気温が5度を下回らなくなってから、平均気温が10度以上になってからだそうです。

●菰(こも)巻き

マツカレハなどの害虫から守るために、松の幹に藁(わら)でできた菰(こも)を巻きつけること。

春になって、菰をはずすことを「菰はずし」と呼ばれています。

※江戸時代から伝わる害虫駆除の方法ですが、実際には効果がなく、冬の風物詩として行っていることが多いようです。

●虫出しの雷

立春をすぎて初めての雷を「虫出しの雷」と言い、俳句の季語でもあります。雷の音にビックリした虫たちが目を覚ますからでしょうか。

天気の番組でもないのに二十四節気を取り上げるのは珍しいことだなあと、思いながらも確かに季節の変わり目を感じる今日この頃です。

日本の行事・暦によりますと

「啓蟄」とは・・・

暦便覧には・・啓蟄 (けいちつ)・・ 陽気地中に動き、ちぢまる虫、穴をひらき出れば也 とあります。

3月6日頃(2019年は3月6日)。および春分までの期間。

太陽黄径345度

雨水から数えて15日目頃。

啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、大地が暖まり冬眠していた虫が、春の訪れを感じ、穴から出てくる頃。

菰(こも)はずし を啓蟄の恒例行事にしているところが多いですね。

まだまだ寒い時節ではありますが、一雨ごとに気温が上がり、日差しも徐々に暖かくなってきます。春雷がひときわ大きくなりやすい時季でもあります。

八百屋さんの店先に山菜が並び始めます。旬の食材で春の訪れを味わいましょう。

※実際に、動物や虫(種類によって違いますが)が冬眠から目覚めるのは、最低気温が5度を下回らなくなってから、平均気温が10度以上になってからだそうです。

●菰(こも)巻き

マツカレハなどの害虫から守るために、松の幹に藁(わら)でできた菰(こも)を巻きつけること。

春になって、菰をはずすことを「菰はずし」と呼ばれています。

※江戸時代から伝わる害虫駆除の方法ですが、実際には効果がなく、冬の風物詩として行っていることが多いようです。

●虫出しの雷

立春をすぎて初めての雷を「虫出しの雷」と言い、俳句の季語でもあります。雷の音にビックリした虫たちが目を覚ますからでしょうか。

新聞を開けて一瞬目にとまったのがこの広告。

出所は政府広報と厚生労働省。

中身をよく見てください。

「自殺から大切な人を守るために『支える。寄り添う。』」

●変化に気づく●じっくり耳を傾ける●相談窓口につなげる●温かく見守る

「こころの健康相談統一ダイヤル」☎0570-064-556

相談に対する秘密は守られます。

千葉県野田市小学4年生の栗原心愛ちゃんが1月24日、自宅浴室で死亡した事件。

死に至った経緯は誰もが周知のこと。

明日父に対して刑事処分が下されるとの報道もありました。

心愛ちゃんが父親の暴力から逃れたいために学校に救いを求める作文を提出。

ここから大きな悲劇が起きました。

学校、教育委員会、児童相談所・・子供を守るべき所が全て機能していなかった。

父親からの脅しに屈して学校が心愛ちゃんの作文を父親に提示。

それから心愛ちゃんへの執拗な暴行が続き、心愛ちゃんは返らぬ人になってしまいました。

学校、教育委員会、児童相談所が警察や弁護士などに相談を持ち掛けていたら・・。

今日の新聞広告、誰に訴えているのでしょうか?

関係機関のあまりにも血の通わない対応がこの悲劇を生んだのではないかと思います。

日本の行事・暦を調べてみると「季節の言葉」というものがあり、日頃その季節になれば使っているものや、あまり聞いたことがないような言葉もあります。何かの勉強にでもなればと抜き出してみました。

【季節の言葉】

●冴え返る(さえかえる)・・春になって緩んだ寒さがぶり返すこと。

●甘雨(かんう)・・草木にやわらかくそそぐ春の雨。植物や農作物の成長を促すやさしい雨です。

●寒明の雨(かんあけのあめ)・・立春を過ぎた頃に降る雨のこと。「寒明」は春の季語です。

●春一番(はるいちばん)・・立春から春分までの間に、初めて吹く強い南向きの風(東南東から西南西の風向で8m/s以上)のこと。

※地域によってそれぞれの呼び方もあるようです。

●凍返る(いてかえる)・・春になって暖かくなりかけた頃、急にまた寒さが厳しくなること。

●菜種梅雨(なたねづゆ)・・3月下旬から4月上旬、菜の花の咲くころに降る梅雨時のような雨のこと。

花咲く時節の雨なので「花を催す雨」→「催花雨(さいかう)」とも呼ばれています。

「催花」と同じ音の「菜花」をあてたという説もあります。

●育花雨(いくかう)・・花や木の生育を促す春の雨のこと。「養花雨(ようかう)」ともいいます。

●花曇り(はなぐもり)・・春,サクラの咲くころの曇天。冬の鳥が帰るころなので鳥曇りとも。春は移動性高気圧の晴天と低気圧の悪天候との間隔が短いので雲が多い。また日本南岸に前線の停滞することがあり,これも花曇りの原因となる。

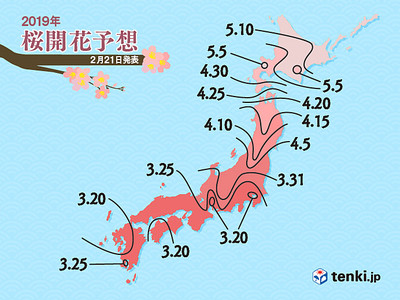

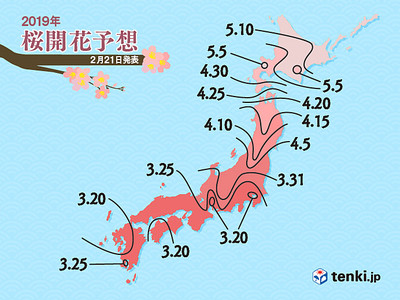

●桜前線(さくらぜんせん)・・日本各地の桜(主にソメイヨシノ)の開花予想日を結んだ線のことである。「桜前線」という言葉はマスメディアによる造語で、1967年(昭和42年)頃から用いられている。

おおむね南から北へ、高度の低い所から高い所へと前線は進むが、九州より北に位置する南関東の方が先に咲く場合があるなど、開花予想日が必ずしも連続した線とはならない年もある。

◆開花が最も早いのは、福岡で3月16日!

◆名古屋3月19日、東京20日、大阪22日に開花予想!

◆3月前半にかけて全国的に気温が高く、開花は平年より早い

【季節の言葉】

●冴え返る(さえかえる)・・春になって緩んだ寒さがぶり返すこと。

●甘雨(かんう)・・草木にやわらかくそそぐ春の雨。植物や農作物の成長を促すやさしい雨です。

●寒明の雨(かんあけのあめ)・・立春を過ぎた頃に降る雨のこと。「寒明」は春の季語です。

●春一番(はるいちばん)・・立春から春分までの間に、初めて吹く強い南向きの風(東南東から西南西の風向で8m/s以上)のこと。

※地域によってそれぞれの呼び方もあるようです。

●凍返る(いてかえる)・・春になって暖かくなりかけた頃、急にまた寒さが厳しくなること。

●菜種梅雨(なたねづゆ)・・3月下旬から4月上旬、菜の花の咲くころに降る梅雨時のような雨のこと。

花咲く時節の雨なので「花を催す雨」→「催花雨(さいかう)」とも呼ばれています。

「催花」と同じ音の「菜花」をあてたという説もあります。

●育花雨(いくかう)・・花や木の生育を促す春の雨のこと。「養花雨(ようかう)」ともいいます。

●花曇り(はなぐもり)・・春,サクラの咲くころの曇天。冬の鳥が帰るころなので鳥曇りとも。春は移動性高気圧の晴天と低気圧の悪天候との間隔が短いので雲が多い。また日本南岸に前線の停滞することがあり,これも花曇りの原因となる。

●桜前線(さくらぜんせん)・・日本各地の桜(主にソメイヨシノ)の開花予想日を結んだ線のことである。「桜前線」という言葉はマスメディアによる造語で、1967年(昭和42年)頃から用いられている。

おおむね南から北へ、高度の低い所から高い所へと前線は進むが、九州より北に位置する南関東の方が先に咲く場合があるなど、開花予想日が必ずしも連続した線とはならない年もある。

◆開花が最も早いのは、福岡で3月16日!

◆名古屋3月19日、東京20日、大阪22日に開花予想!

◆3月前半にかけて全国的に気温が高く、開花は平年より早い

今日は何といっても「ひな祭り」、佐世保にいる孫たちはお雛様を飾って貰ったでしょうか?

先週までこちらへ嫁の実家に帰ってきていましたが、私たちが風邪をひいて孫達とはゆっくり遊ぶことができませんでした。

元気になったらまた遊ぼうね。

雛祭り(ひなまつり)は、女の子の健やかな成長を願う伝統行事。一般的には「桃の節句」といって、女の子のいる家庭では、雛人形を飾り、桃の花・菱餅・雛あられを供えて祀り、白酒や寿司などの飲食を楽しむ節句祭りである。

雛祭りは江戸時代までは和暦(旧暦)の3月の節句(上巳、桃の節句)である3月3日(現在の4月頃)に行われていた。明治の改暦以後はグレゴリオ暦(新暦)の3月3日に行なうことが一般的になった。東北・北陸など一部の地域では、旧暦3月3日または新暦4月3日に祝う文化が残っている。

上巳(じょうし/じょうみ)は、人日(1月7日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)とともに五節句の一つ。上旬の巳の日の意味であり、元々は3月上旬の巳の日であったが、古来中国の三国時代の魏より3月3日に行われるようになったと言われている。旧暦の3月3日は桃の花が咲く時期であるため「桃の節句」と呼ばれる。

(日奈久では先月からおひなさまは飾られていました・・織屋にて)

(日奈久では先月からおひなさまは飾られていました・・織屋にて)

上巳(桃の節句)の日には、紙製の小さな人形に穢れ(けがれ)を移して川や海に流して、災厄を祓う祭礼を行っていた。この「流し雛」の風習は平安時代からあり、現在でも日本各地にその風習が残っている。その人形が次第に精巧なものになって流さずに飾っておくようになり、雛祭りとして発展して行った。雛祭りは始めは宮中や貴族の間で行われていたが、やがて武家社会でも行われるようになり、江戸時代には女の子の「人形遊び」と「節句の儀式」が結び付けられ、庶民の行事となった。

元々は、5月5日の端午の節句とともに男女の区別なく行われていたが、江戸時代ごろから、豪華な雛人形は女の子に属するものとされ、端午の節句は菖蒲(しょうぶ)の節句とも言われることから、「尚武」(武道・武勇を重んじること)にかけて男の子の節句とされるようになった。

雑学ネタ帳より

先週までこちらへ嫁の実家に帰ってきていましたが、私たちが風邪をひいて孫達とはゆっくり遊ぶことができませんでした。

元気になったらまた遊ぼうね。

雛祭り(ひなまつり)は、女の子の健やかな成長を願う伝統行事。一般的には「桃の節句」といって、女の子のいる家庭では、雛人形を飾り、桃の花・菱餅・雛あられを供えて祀り、白酒や寿司などの飲食を楽しむ節句祭りである。

雛祭りは江戸時代までは和暦(旧暦)の3月の節句(上巳、桃の節句)である3月3日(現在の4月頃)に行われていた。明治の改暦以後はグレゴリオ暦(新暦)の3月3日に行なうことが一般的になった。東北・北陸など一部の地域では、旧暦3月3日または新暦4月3日に祝う文化が残っている。

上巳(じょうし/じょうみ)は、人日(1月7日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)とともに五節句の一つ。上旬の巳の日の意味であり、元々は3月上旬の巳の日であったが、古来中国の三国時代の魏より3月3日に行われるようになったと言われている。旧暦の3月3日は桃の花が咲く時期であるため「桃の節句」と呼ばれる。

上巳(桃の節句)の日には、紙製の小さな人形に穢れ(けがれ)を移して川や海に流して、災厄を祓う祭礼を行っていた。この「流し雛」の風習は平安時代からあり、現在でも日本各地にその風習が残っている。その人形が次第に精巧なものになって流さずに飾っておくようになり、雛祭りとして発展して行った。雛祭りは始めは宮中や貴族の間で行われていたが、やがて武家社会でも行われるようになり、江戸時代には女の子の「人形遊び」と「節句の儀式」が結び付けられ、庶民の行事となった。

元々は、5月5日の端午の節句とともに男女の区別なく行われていたが、江戸時代ごろから、豪華な雛人形は女の子に属するものとされ、端午の節句は菖蒲(しょうぶ)の節句とも言われることから、「尚武」(武道・武勇を重んじること)にかけて男の子の節句とされるようになった。

雑学ネタ帳より

随分前の話だがこうして記事に目を通せばすぐに思い出す。

先の戦争がもたらした悲劇として捉えたことを。

「平成」は何とか戦争もなく終わりそうであるが、近隣諸国との関係はいまだに改善されていない状態です。

友好関係が上手くいかないといつかは争い事が起きないとは限りません。

反省すべきことは反省し、新たな未来に向かってより平和な国にしていきたいものです。

「落葉帰根」。木の葉が地上に舞い降りて土に帰るように、人もまた最後は故郷へと戻るー。この言葉に万感の思いを重ねる47人が、38年前の今日3月2日、成田空港に降り立った►終戦間際、旧ソ連の侵略を伴う混乱で、幼いまま大陸に残され、中国の人々に救われた日本人。彼らの存在が広く知られ、肉親を捜す集団訪日調査が開始されたのは1981年。47人はその第1陣だった►いわゆる中国残留孤児。その数は分かっただけで2818人。81年以降の30回に及ぶ訪日調査などを通じて、ようやく実態が掘り起こされた。しかし「二つの祖国」を持つことが新たな苦悩をもたらした►「落地生根」。この言葉に運命を託した人もいる。植物の種子が与えられた土で根を張るように、異国であってもその地で生き抜いていくー。►日本への永住帰国の断念。事情は一様ではないが、何よりも自分を育ててくれた養父母らを見捨てるわけにはいかない、という人が少なくなかった。作家の故山崎豊子さんが大作「大地の子」で描いた主人公もそうだった►厚生労働省はホームページで今も1500人余りの「孤児名鑑」を掲載している。実は孤児のうち日本での身元が判明したのは半数以下だ。肉親捜しは今も続いている。日中の国交正常化(共同声明調印)は1972年の「9月29日」。2013年に逝った山崎さんの命日がこの日と重なったことを思い出す。

西日本新聞 【春秋】 2019・3・2

山崎豊子(ヤマサキ・トヨコ)

(1924-2013)大阪市生れ。京都女子大学国文科卒業。毎日新聞大阪本社学芸部に勤務。その傍ら小説を書き始め、1957(昭和32)年に『暖簾』を刊行。翌年、『花のれん』により直木賞を受賞。新聞社を退社して作家生活に入る。『白い巨塔』『不毛地帯』『二つの祖国』『大地の子』『沈まぬ太陽』など著作はすべてベストセラーとなる。1991(平成3)年、菊池寛賞受賞。2009年『運命の人』を刊行。同書は毎日出版文化賞特別賞受賞。大作『約束の海』を遺作として 2013(平成 25)年に逝去。

先の戦争がもたらした悲劇として捉えたことを。

「平成」は何とか戦争もなく終わりそうであるが、近隣諸国との関係はいまだに改善されていない状態です。

友好関係が上手くいかないといつかは争い事が起きないとは限りません。

反省すべきことは反省し、新たな未来に向かってより平和な国にしていきたいものです。

「落葉帰根」。木の葉が地上に舞い降りて土に帰るように、人もまた最後は故郷へと戻るー。この言葉に万感の思いを重ねる47人が、38年前の今日3月2日、成田空港に降り立った►終戦間際、旧ソ連の侵略を伴う混乱で、幼いまま大陸に残され、中国の人々に救われた日本人。彼らの存在が広く知られ、肉親を捜す集団訪日調査が開始されたのは1981年。47人はその第1陣だった►いわゆる中国残留孤児。その数は分かっただけで2818人。81年以降の30回に及ぶ訪日調査などを通じて、ようやく実態が掘り起こされた。しかし「二つの祖国」を持つことが新たな苦悩をもたらした►「落地生根」。この言葉に運命を託した人もいる。植物の種子が与えられた土で根を張るように、異国であってもその地で生き抜いていくー。►日本への永住帰国の断念。事情は一様ではないが、何よりも自分を育ててくれた養父母らを見捨てるわけにはいかない、という人が少なくなかった。作家の故山崎豊子さんが大作「大地の子」で描いた主人公もそうだった►厚生労働省はホームページで今も1500人余りの「孤児名鑑」を掲載している。実は孤児のうち日本での身元が判明したのは半数以下だ。肉親捜しは今も続いている。日中の国交正常化(共同声明調印)は1972年の「9月29日」。2013年に逝った山崎さんの命日がこの日と重なったことを思い出す。

西日本新聞 【春秋】 2019・3・2

山崎豊子(ヤマサキ・トヨコ)

(1924-2013)大阪市生れ。京都女子大学国文科卒業。毎日新聞大阪本社学芸部に勤務。その傍ら小説を書き始め、1957(昭和32)年に『暖簾』を刊行。翌年、『花のれん』により直木賞を受賞。新聞社を退社して作家生活に入る。『白い巨塔』『不毛地帯』『二つの祖国』『大地の子』『沈まぬ太陽』など著作はすべてベストセラーとなる。1991(平成3)年、菊池寛賞受賞。2009年『運命の人』を刊行。同書は毎日出版文化賞特別賞受賞。大作『約束の海』を遺作として 2013(平成 25)年に逝去。

いよいよ今日から3月、1~3月までの月日については何故か他の月と比べて早く過ぎていくように感じます。

昔から「行く」、「逃げる」、「去る」とも言われてきました。

旧暦に使われた月名「弥生」には春のイメージを強く感じます。

そして暮らしや行事には次のようなものがあります。

桃の節句 啓蟄 ホワイトデー 彼岸 春分 春分の日 ひなまつり 卒業式 お墓参り 春休み 入園・入学の準備 ひな人形 ひしもち 白酒 花粉症 ぼた餅

●弥生

草木がいよいよ生い茂る月という意味。

※「弥」には、いよいよという意味、「生」には生い茂るという意味があります。