昨日、今日と昨年12月8日、9日に一般公開された八代市川田町西の日奈久断層の地層剥ぎ取りの見学に行って来ました。

昨日(1/9)はトレンチした箇所の南側と北側にガラス繊維と接着剤を使って、断層を含んだ地層の貼り付け作業を行いました。

今日(1/10)は貼り付けた地層の剥ぎ取りが行われました。

作業は(株)ダイヤコンサルタントの方達が専門に行い、竹内裕希子准教授の熊本大学のグループがビデオやバルーンを使って記録をとり、全体の統括は産業技術総合研究所の宮下由香里さんが行いました。

地層剥ぎ取りについては、益城町堂園での熊本地震の活断層トレンチの断層剥ぎ取りに2017年4月20日に応援を兼ねて行った覚えがあります。

その時は剥ぎ取り時に裏打ち材として寒冷紗を使って行いましたが、地層剥ぎ取りの方法は、露頭に直接接着剤を噴きつ け、ガラス繊維や布などで裏打ちをして固化後に露頭 表面を薄く剥離させることによって地層資料を採取す る手法(接状剥離法)という方法で行っていました。前回、接着剤はトマックNS-10というウレタン合成樹脂剤材を使っていましたが今回の薬剤はわかりません。

裏打ち材も接着剤も他に種類はいろいろあるそうです。

製作された標本は 実際とは鏡反転し、左右や凹凸が逆になるものの、地 層の連続的な層位関係をそのまま実物で採取すること ができる。

また構成粒子の多くを切断することなく採 取できるため、鎌などで削り出された露頭面と比べて、 粒径や粒子の配列などの特徴をより明瞭に再現ができます。

地層は、地球科学を研究する上で欠かせない非常に 重要な対象であるが、化石や岩石、鉱物などとは異な り、標本として単純に収集・保存することが容易ではありません。

しかし「地層剥ぎ取り」という技法を用いると、 地層の表面をそのまま剥がし取って、露頭の原状のま ま実物標本化することができます。

地層剥ぎ取り技法(接状剥離法)とは、露頭に接着 剤を直接噴きつけてガラス繊維や布などで裏打ちを し、固化後に露頭表面を薄く剥離させることによって 地層資料を採取する手法のことです。

専門家でもない私たちが一番知りたいことは、ここ日奈久断層で地震が発生すればどんなことが起るのか、将来、地震発生の可能性はどれくらいあるのかそんなことが本当は知りたいことです。

産総研の宮下さんにそのあたりの事を聞いてみたのですが、日奈久断層をもう少し詳しく調べないと今以上のことはわからないとのこと。

八代の町は大半が江戸時代からの埋め立て地で出来た地盤の街なので日奈久断層の日奈久区間で地震が発生すれば八代の町は地盤が柔らかいので相当な揺れが起きるだろうとのこと。

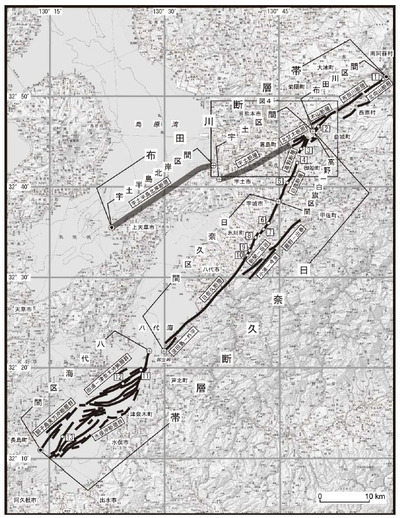

日奈久断層約81㎞の活断層のなかは、3つの区間に分けられ、その一つの区間の中にもいくつもの断層帯があるそうです。

日奈久断層をトレンチしたのは3つ目で川田町より南はまだ未発掘のまま、地震は断層の距離が長いほど大きく揺れるそうです。

もう少し掘らしてもらえればもっといろいろな事が分かると説明されました。

日奈久断層とは・・・宮下由香里さんのパンフより

●位置:益城町木山付近から芦北町を経て八代海南部に至る長さ81㎞の活断層3つの区間に分けられる

●形状:右横ずれ断層、南東側隆起成分を伴う

●最後に地震を起こした時期(日奈久区間):約8千4百年以後、約2千年前以前

●地震の繰り返し間隔:3千6百年~1万1千年

●今後30年間の地震発生確率:ほぼ0%~6%

●将来起きる地震の規模:M7.5程度

(調査の目的:過去のいつ地震が起ったのかを調べて、次の地震を予測する)

以下地震調査研究推進本部事務局の史料より

【日奈久断層帯】

高野−白旗区間では、M6.8程度の地震が発生すると推定され、その際には右横ずれを主体として2m程度のずれを生じる可能性があります。高野−白旗区間においては、平均活動間隔が明らかでないため、将来このような地震が発生する確率を求めることはできません。

日奈久区間では、M7.5程度の地震が発生すると推定され、その際には断層南東側の3m程度の相対的隆起とそれ以上の右横ずれを伴う可能性があります。

八代海区間では、M7.3程度の地震が発生すると推定され、その際には3m程度のずれを生ずる可能性がありますが、ずれの向きは不明です。地震発生の長期確率には幅がありますが、その最大値をとると、八代海区間は、今後30年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層帯の中では高いグループに属することになります。

日奈久断層帯の3つの区間は別々に活動すると推定されますが、全体が同時に活動する可能性も否定できません。その場合には、M7.7−8.0程度の地震が発生する可能性があります。さらに、日奈久断層帯の全体及び布田川断層帯の布田川区間が同時に活動する可能性もあります。この場合にはM7.8~8.2程度の地震が発生する可能性があります。これらの場合の地震発生確率を求めることはできませんが、布田川区間の発生確率や日奈久断層帯の日奈久区間や八代海区間が単独で活動する確率より大きくなることはないと考えられます。

日奈久断層帯を構成する断層

高野-白旗区間 高野断層、白旗断層

日奈久区間 日奈久(ひなぐ)断層、蕨野(わらびの)-出 春(ではる)(断層)、新開(しんがい)-坂谷 (さかだに)(断層)、小浦-今泉(断層)、波田 島(はたとう)-外平(そとひら)(断層)

八代海区間 田浦-津奈木(たのうら-つなぎ)沖断層群、 獅子島(ししじま)東方沖断層群、水俣沖断層 群

≪日奈久断層帯(高野−白旗区間)≫

地震の規模 : M6.8程度 (M7.7~8.0程度(日奈久断層帯全体が同時に活動する場合)/

M7.8~8.2程度(日奈久断層帯全体と布田川断層帯布田川区間とが同時に活動する場合))

地震発生確率: 不明

平均活動間隔: 不明

最新活動時期: 約1600年前以後、約1200年前以前

≪日奈久断層帯(日奈久区間)≫

地震の規模 : M7.5程度 (M7.7~8.0程度(日奈久断層帯全体が同時に活動する場合)/

M7.8~8.2程度(日奈久断層帯全体と布田川断層帯布田川区間とが同時に活動する場合))

地震発生確率: 30年以内に、ほぼ0%~6% (地震発生確率値の留意点)

地震後経過率: 0.2~2.3 (地震後経過率とは?)

平均活動間隔: 3600年-11000年程度

最新活動時期: 約8400年前以後、約2000年前以前

≪日奈久断層帯(八代海区間)≫

地震の規模 : M7.3程度 (M7.7~8.0程度(日奈久断層帯全体が同時に活動する場合)/

M7.8~8.2程度(日奈久断層帯全体と布田川断層帯布田川区間とが同時に活動する場合))

地震発生確率: 30年以内に、ほぼ0%~16% (地震発生確率値の留意点)

地震後経過率: 0.1~1.5 (地震後経過率とは?)

平均活動間隔: 1100年-6400年程度

最新活動時期: 約1700年前以後、900年前以前(744年(天平16年)肥後の地震の可能性がある)