正月に神(年神)や仏に供えた鏡餅を下げて食べる日とされる。

神仏に感謝し、また無病息災などを祈って、汁粉や雑煮などで食す。武家では鏡餅を刃物で切ることは切腹を連想させるため、手や木槌で割る風習があった。また、「切る」「割る」という言葉は避けて「開く」という言葉が使われた。

商家では新年の初めに蔵を開いて商売繁盛を祈る行事をこの日に行う。「鏡」は円満を、「開く」は末広がりを意味する。鏡餅の割れ方で占いをする地域もあり、「鏡餅の割れが多ければ豊作」と言われている。

もとは松の内が終わる正月15日「小正月」の後の20日に行われたが、江戸時代に11日に改められた。現在まで続く風習であるが、その日は1月11日に限らず、京都の一部では1月4日、松の内が1月15日の地方では1月20日に行われるなど、地方によって異なる場合もある。

リンク:Wikipedia、コトバンク

神仏に感謝し、また無病息災などを祈って、汁粉や雑煮などで食す。武家では鏡餅を刃物で切ることは切腹を連想させるため、手や木槌で割る風習があった。また、「切る」「割る」という言葉は避けて「開く」という言葉が使われた。

商家では新年の初めに蔵を開いて商売繁盛を祈る行事をこの日に行う。「鏡」は円満を、「開く」は末広がりを意味する。鏡餅の割れ方で占いをする地域もあり、「鏡餅の割れが多ければ豊作」と言われている。

もとは松の内が終わる正月15日「小正月」の後の20日に行われたが、江戸時代に11日に改められた。現在まで続く風習であるが、その日は1月11日に限らず、京都の一部では1月4日、松の内が1月15日の地方では1月20日に行われるなど、地方によって異なる場合もある。

リンク:Wikipedia、コトバンク

今日は成人の日。

Wikipediaには・・

成人の日(せいじんのひ)は、日本の国民の祝日の一つである。ハッピーマンデー制度により、1月の第2月曜日があてられている。1999年(平成11年)までは1月15日だった。

※ハッピーマンデー制度(ハッピーマンデーせいど)とは、日本において国民の祝日の一部を、従来の固定日から特定週の月曜日に移動させた法改正である。

1999年まで

1948年公布・施行の祝日法によって制定された。制定から1999年までは毎年1月15日だった。成人の日を1月15日としたのは、この日が小正月であり、かつて元服の儀が小正月に行われていたことによるといわれている。

1月15日が成人の日として固定されていた時代、1983・84年には共通一次試験が、1994・95年にはセンター試験がそれぞれ行われた。

かつてラグビー日本選手権は1月15日に開催されたため、成人を迎える選手が出場していた事例もある。

2000年から

ハッピーマンデー制度導入に伴い、2000年から1月第2月曜日、つまり、その年の1月8日から14日までのうち月曜日に該当する日に変更された。

1月1日(元日)が第1月曜日の場合、1月8日が第2月曜日の成人の日となる。それと同時に、冬休みが長くなる学校も多くなってきた。さらに1月8日が第2月曜日となる年には、企業によっては年末年始休暇を1月8日まで延長するケースもある。

地方などでは帰郷する新成人が参加しやすいように、成人の日の前日の日曜日(1月7日~1月13日の間のいずれかの日曜日)に成人式を開催する自治体も多い。

ハッピーマンデー制度導入前は、1日のみの休みでは交通事情等の理由から故郷での成人式への出席が困難な成人も多かったが、週休二日制の定着や祝日法の改正に伴い、正月中やゴールデンウィーク、お盆等に成人式を開催していた自治体(主に西日本の自治体)も、1月の成人の日(またはその前日)の開催に戻したところもある。一方、東北地方など豪雪・寒冷地帯ではお盆に開催する自治体が依然として多い。

成人式で記念撮影をする新成人たち(9日午後、福島県大熊町で)=武藤要撮影(読売新聞)

神さまも正月にじっとしていると飽きるのか。七福神が相撲をとる江戸小話「福遊び」では、えびすが大黒天とがっぷり四つに組み、土俵の外に投げる◆ところが行司は軍配を上げてくれない。納得のいかないえびす顔に「見事な投げだが、えびす殿の 鯛たい が先に落ちたもので」と言う(『爆笑!大江戸ジョーク集』中公ラクレ)。いつも脇に鯛を抱えてニコニコ笑う福の神は、庶民に親しまれる存在だろう◆えびすにゆかりの神社は、きょうが「宵 戎えびす 」、あすは「本戎」、11日は「残り福」と、三日にわたる「十日戎」の祭礼に入る。商売に携わる人が参拝する習いと聞く◆コロナ感染が爆発的に広がっている。店を営む人は、かつて閉店時刻を早め、酒の提供を諦めていた。客席を減らして感染防止策に金と時間を費やした。この正月は休み、四股を踏んでさあ今年こそ…と仕切り線に手をついたとたん出鼻をくじかれた。悔しいご心情が察せられる◆神として不完全な体に生まれたえびすは両親に船に乗せられ、海へ流されたと伝わる。商売繁盛の信仰を集める神さまにも、苦難に見舞われる過去があったらしい。

読売新聞編集手帳・2022/01/09

宵戎(読み)よいえびす

精選版 日本国語大辞典「宵戎」の解説

よい‐えびす よひ‥【宵戎】

〘名〙 正月九日、十日戎の前夜祭に、大阪の今宮、兵庫県西宮などの戎神社に参詣すること。《季・新年》

※大坂繁花風土記(1814)年中行事「正月九日。宵戎とて今宮へ参詣す。西宮へも参詣す」

●関西ではえびすの事を親しみを持って「えべっさん」と呼んでいます。

読売新聞編集手帳・2022/01/09

宵戎(読み)よいえびす

精選版 日本国語大辞典「宵戎」の解説

よい‐えびす よひ‥【宵戎】

〘名〙 正月九日、十日戎の前夜祭に、大阪の今宮、兵庫県西宮などの戎神社に参詣すること。《季・新年》

※大坂繁花風土記(1814)年中行事「正月九日。宵戎とて今宮へ参詣す。西宮へも参詣す」

●関西ではえびすの事を親しみを持って「えべっさん」と呼んでいます。

正月の各種行事・飾りを終える日。

正月を迎える準備を始めるのは「正月事始め」で、かつては旧暦12月13日、現在は新暦12月13日に行われる。「煤(すす)払い」や、門松などに用いる松を山から切ってくる「松迎え」などの正月の準備にとりかかる日である。

これに対して、「正月事納め」は「松の内」または「注連(しめ)の内」の期間に飾られた門松や注連縄(しめなわ)の飾りを取り外す日である。「松の内」「注連の内」はかつては1月1日の「元日」から1月15日までとされていたが、現在は1月7日までとするところが多い。また、関東では1月7日、関西では1月15日までとする地域が多い。

リンク:Wikipedia

正月を迎える準備を始めるのは「正月事始め」で、かつては旧暦12月13日、現在は新暦12月13日に行われる。「煤(すす)払い」や、門松などに用いる松を山から切ってくる「松迎え」などの正月の準備にとりかかる日である。

これに対して、「正月事納め」は「松の内」または「注連(しめ)の内」の期間に飾られた門松や注連縄(しめなわ)の飾りを取り外す日である。「松の内」「注連の内」はかつては1月1日の「元日」から1月15日までとされていたが、現在は1月7日までとするところが多い。また、関東では1月7日、関西では1月15日までとする地域が多い。

リンク:Wikipedia

今日は七草です。

七草って何なんだろう?・・「七草粥を食べる日」・・思い当たるのはこれくらい。

Wikipediaで調べてみますと

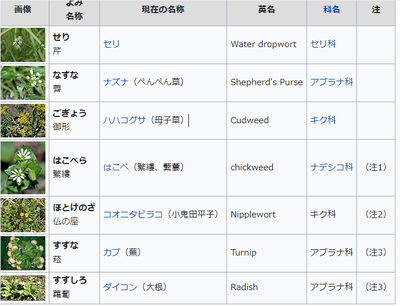

七草(ななくさ)とは、様々な観点で挙げられた、7種類の野草・野菜である。

数ある七草の中で、春の七草については、7種の野草・野菜が入った粥(七草粥)を人日の節句(旧暦1月7日)の朝に食べる風習が残っている。

しかし、元々の「七草」は秋の七草を指し、小正月1月15日の物は「七種」と書く[要出典]。この七種も「ななくさ」と読み、一般には7日正月の物を七草と書く。現在では元々の意味は失われ、風習だけが形式として残った。これらの事から、人日の風習と小正月の風習が混ざり、1月7日に「七草粥」が食べられるようになったと考えられる。

人日(じんじつ)とは、五節句の一つ。1月7日。七草がゆを食べることから七草の節句(ななくさのせっく)ともいう。

節句

人日(1月7日)

上巳(3月3日)

端午(5月5日)

七夕(7月7日)

重陽(9月9日)

古来中国では、正月の1日を鶏の日、2日を狗(犬)の日、3日を猪(豚)の日、4日を羊の日、5日を牛の日、6日を馬の日とし、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしていた。そして、7日目を人の日(人日)とし、犯罪者に対する刑罰は行わないことにしていた。

また、この日には一年の無病息災を願って、また正月の祝膳や祝酒で弱った胃を休める為、7種類の野菜(七草)を入れた羹(あつもの)を食する習慣があり、これが日本に伝わって七草がゆとなった。日本では平安時代から始められ、江戸時代より一般に定着した。人日を含む五節句が江戸幕府の公式行事となり、将軍以下全ての武士が七種粥を食べて人日の節句を祝った。

また、この日は「新年になって初めて爪を切る日」ともされ、「七種を浸した水に爪をつけて、柔かくしてから切ると、その年は風邪をひかない」とも言われている。

なお、経緯からわかるように、本来は1月7日 (旧暦)の風習である。

七草って何なんだろう?・・「七草粥を食べる日」・・思い当たるのはこれくらい。

Wikipediaで調べてみますと

七草(ななくさ)とは、様々な観点で挙げられた、7種類の野草・野菜である。

数ある七草の中で、春の七草については、7種の野草・野菜が入った粥(七草粥)を人日の節句(旧暦1月7日)の朝に食べる風習が残っている。

しかし、元々の「七草」は秋の七草を指し、小正月1月15日の物は「七種」と書く[要出典]。この七種も「ななくさ」と読み、一般には7日正月の物を七草と書く。現在では元々の意味は失われ、風習だけが形式として残った。これらの事から、人日の風習と小正月の風習が混ざり、1月7日に「七草粥」が食べられるようになったと考えられる。

人日(じんじつ)とは、五節句の一つ。1月7日。七草がゆを食べることから七草の節句(ななくさのせっく)ともいう。

節句

人日(1月7日)

上巳(3月3日)

端午(5月5日)

七夕(7月7日)

重陽(9月9日)

古来中国では、正月の1日を鶏の日、2日を狗(犬)の日、3日を猪(豚)の日、4日を羊の日、5日を牛の日、6日を馬の日とし、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしていた。そして、7日目を人の日(人日)とし、犯罪者に対する刑罰は行わないことにしていた。

また、この日には一年の無病息災を願って、また正月の祝膳や祝酒で弱った胃を休める為、7種類の野菜(七草)を入れた羹(あつもの)を食する習慣があり、これが日本に伝わって七草がゆとなった。日本では平安時代から始められ、江戸時代より一般に定着した。人日を含む五節句が江戸幕府の公式行事となり、将軍以下全ての武士が七種粥を食べて人日の節句を祝った。

また、この日は「新年になって初めて爪を切る日」ともされ、「七種を浸した水に爪をつけて、柔かくしてから切ると、その年は風邪をひかない」とも言われている。

なお、経緯からわかるように、本来は1月7日 (旧暦)の風習である。

日替わりでTRILLニュースが漢字の読み方について連載しています。

今日はこんな漢字の読み方について出題がありました。

答え・・

「足末」は「あなすえ」と読み、「足の先。爪先」、または「子孫。末裔(まつえい)。後裔」という意味でした。

※

TRILL [トリル] |国内最大級のライフスタイル情報メディアhttps://trilltrill.jp

ファッション、コスメ、グルメ、旅行、占い、恋愛、雑学など、毎日1000本以上の人気記事を配信!あらゆる場面であなたの興味をきっと刺激する、そんな情報がたくさん ...

今日はこんな漢字の読み方について出題がありました。

答え・・

「足末」は「あなすえ」と読み、「足の先。爪先」、または「子孫。末裔(まつえい)。後裔」という意味でした。

※

TRILL [トリル] |国内最大級のライフスタイル情報メディアhttps://trilltrill.jp

ファッション、コスメ、グルメ、旅行、占い、恋愛、雑学など、毎日1000本以上の人気記事を配信!あらゆる場面であなたの興味をきっと刺激する、そんな情報がたくさん ...

小寒

小寒(しょうかん)は、二十四節気の第23。十二月節(旧暦11月後半から12月前半)。

現在広まっている定気法では太陽黄経が285度のときで1月5日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から1/24年(約15.22日)後で1月6日ごろである。

期間としての意味もあり、この日から、次の節気の大寒前日までである。

季節

暦の上で寒さが最も厳しくなる時期の前半。『暦便覧』では「冬至より一陽起こる故に陰気に逆らふ故、益々冷える也」と説明している。

この日から節分(立春の前日)までを「寒(かん。寒中・寒の内とも)」と言い、この日を「寒の入り」とも言う。暦の上では冬の寒さが一番厳しい時期となる。この日から寒中見舞いを出し始める。

七十二候

小寒の期間の七十二候は以下の通り。

初候

芹乃栄(せり すなわち さかう) : 芹がよく生育する

次候

水泉動(すいせん うごく) : 地中で凍った泉が動き始める

末候

雉始雊(きじ はじめて なく) : 雄の雉が鳴き始める

前後の節気

冬至 → 小寒 → 大寒

Wikipediaより

石の日(1月4日 記念日)

日付は「い(1)し(4)」(石)と読む語呂合わせから。

制定した団体や目的については定かではない。「ストーンズデー」ともされる。

石や岩は昔から神様の寄り付く場所として尊ばれてきた。この日に、お地蔵様や狛犬、墓石など、願いをかけた石に触れるとその願いが叶うという言い伝えがある。

広辞苑の説明によると、石というのは、岩より小さく、砂よりも大きい、鉱物質のかたまりのことである。何らかの原因で岩が割れて、いくらか小さくなったものである。特に小さな石は小石と呼ばれる。

石にまつわる伝説として「夜泣き石」が日本各地に存在する。その内容は各地で異なるが、夜に石から泣き声がする、または子どもの夜泣きが収まるなどの伝承がある。

また、神社では、通常の神様とは別に石が祀られていることも多い。古来から日本人は石や岩を霊的なものとして崇拝してきた歴史がある。

リンク:Wikipedia、コトバンク

小夜の夜泣石

【さよのよなきいし】

小夜の中山に住むお石という臨月の妊婦が菊川からの帰り、この丸石のあたりで腹痛に見舞われうずくまっていたところ、轟業右衛門という男が介抱したが金に目がくらみ、お石を斬り殺して金を奪って逃げた。その斬り口から子供が生まれ、お石の魂は丸石に取り憑き毎夜泣くために、この石は“夜泣石”と呼ばれるようになった。生まれた子供は音八と名付けられ、近所の久延寺の住職が飴を食べさせ育て、やがて大和の刀研ぎ師の弟子となった。ある時一人の侍が刀を研ぎにやってきた。立派な刀だが刃が少しこぼれている。音八が訳を聞くと、昔小夜の中山で女を一人斬ったという。この侍こそが轟業右衛門であり、音八は見事母親の仇を討ったという。

この伝承が全国に広まったのは、まさにこの石自体が東海道の真ん中にデンと置かれた曰く付きの石だった故である。歌川広重の『東海道五十三次』にも描かれているほどである。ところが、この石は明治以降は数奇な運命に翻弄されることになる。

明治天皇が東幸される際、畏れ多いということで街道から退かされ、ゆかりの久延寺へ移転。そして明治14年(1881年)にその人気から東京浅草で開催された「勧業博覧会」へ出品となったのだが、石が到着する前に浅草では張りぼての石の中に子供を入れて泣き声を出させる見せ物が大繁盛し、本物のは“泣かない”とのことで全く人気が出ず、そのまま静岡に返されることになる。焼津まで到着したが、ここで資金が底をついて雨晒しのまま。ようやく小夜まで運んだが、峠の上の寺まで運びきれずに結局現在の位置に半ば放置され、そのまま保存となってしまったという。

さらに話がややこしくなるのが、久延寺にも“夜泣石”が安置されている事実。しかし久延寺にあるのは本物があった場所近くから発見されたよく似た石であり、昭和30年代以降に安置されているものである。

<用語解説>

◆夜泣石の位置変遷

現在は国道1号線・小夜の中山トンネルの静岡市方面側にある「小泉屋」そばの高台にある。かつて置かれていた地点(旧東海道)には【夜泣き石跡】が残されていて、その変遷が確認できる。

◆久延寺

行基の開基とされる。徳川家康が遠江平定時に本陣としたのを契機に、ゆかりの寺院として栄える。本尊は、夜泣石伝承にちなんで「子育て観音」と呼ばれている。

◆「子育て飴」

赤ん坊に食べさせた飴は、その後、伝承と共に有名な土産物となる。久延寺隣にある「扇屋」と、夜泣石そばにある「小泉屋」(かつては旧東海道沿いにあった)で、現在は売られている(扇屋は日祝日に開店のため、常時購入できるのは小泉屋のみ)。お土産用は600円ぐらい。

日本伝承大鑑・静岡より

日付は「い(1)し(4)」(石)と読む語呂合わせから。

制定した団体や目的については定かではない。「ストーンズデー」ともされる。

石や岩は昔から神様の寄り付く場所として尊ばれてきた。この日に、お地蔵様や狛犬、墓石など、願いをかけた石に触れるとその願いが叶うという言い伝えがある。

広辞苑の説明によると、石というのは、岩より小さく、砂よりも大きい、鉱物質のかたまりのことである。何らかの原因で岩が割れて、いくらか小さくなったものである。特に小さな石は小石と呼ばれる。

石にまつわる伝説として「夜泣き石」が日本各地に存在する。その内容は各地で異なるが、夜に石から泣き声がする、または子どもの夜泣きが収まるなどの伝承がある。

また、神社では、通常の神様とは別に石が祀られていることも多い。古来から日本人は石や岩を霊的なものとして崇拝してきた歴史がある。

リンク:Wikipedia、コトバンク

小夜の夜泣石

【さよのよなきいし】

小夜の中山に住むお石という臨月の妊婦が菊川からの帰り、この丸石のあたりで腹痛に見舞われうずくまっていたところ、轟業右衛門という男が介抱したが金に目がくらみ、お石を斬り殺して金を奪って逃げた。その斬り口から子供が生まれ、お石の魂は丸石に取り憑き毎夜泣くために、この石は“夜泣石”と呼ばれるようになった。生まれた子供は音八と名付けられ、近所の久延寺の住職が飴を食べさせ育て、やがて大和の刀研ぎ師の弟子となった。ある時一人の侍が刀を研ぎにやってきた。立派な刀だが刃が少しこぼれている。音八が訳を聞くと、昔小夜の中山で女を一人斬ったという。この侍こそが轟業右衛門であり、音八は見事母親の仇を討ったという。

この伝承が全国に広まったのは、まさにこの石自体が東海道の真ん中にデンと置かれた曰く付きの石だった故である。歌川広重の『東海道五十三次』にも描かれているほどである。ところが、この石は明治以降は数奇な運命に翻弄されることになる。

明治天皇が東幸される際、畏れ多いということで街道から退かされ、ゆかりの久延寺へ移転。そして明治14年(1881年)にその人気から東京浅草で開催された「勧業博覧会」へ出品となったのだが、石が到着する前に浅草では張りぼての石の中に子供を入れて泣き声を出させる見せ物が大繁盛し、本物のは“泣かない”とのことで全く人気が出ず、そのまま静岡に返されることになる。焼津まで到着したが、ここで資金が底をついて雨晒しのまま。ようやく小夜まで運んだが、峠の上の寺まで運びきれずに結局現在の位置に半ば放置され、そのまま保存となってしまったという。

さらに話がややこしくなるのが、久延寺にも“夜泣石”が安置されている事実。しかし久延寺にあるのは本物があった場所近くから発見されたよく似た石であり、昭和30年代以降に安置されているものである。

<用語解説>

◆夜泣石の位置変遷

現在は国道1号線・小夜の中山トンネルの静岡市方面側にある「小泉屋」そばの高台にある。かつて置かれていた地点(旧東海道)には【夜泣き石跡】が残されていて、その変遷が確認できる。

◆久延寺

行基の開基とされる。徳川家康が遠江平定時に本陣としたのを契機に、ゆかりの寺院として栄える。本尊は、夜泣石伝承にちなんで「子育て観音」と呼ばれている。

◆「子育て飴」

赤ん坊に食べさせた飴は、その後、伝承と共に有名な土産物となる。久延寺隣にある「扇屋」と、夜泣石そばにある「小泉屋」(かつては旧東海道沿いにあった)で、現在は売られている(扇屋は日祝日に開店のため、常時購入できるのは小泉屋のみ)。お土産用は600円ぐらい。

日本伝承大鑑・静岡より

土地土地の小売店で地場の商品を手にする。旅行や帰省の楽しみの一つだ。島根県益田市を拠点に24店舗を展開する「キヌヤ」もそんなスーパーである。生産地が記載された生鮮食品や加工品が陳列棚にずらりと並ぶ▲地元の農家や食品会社が手がけた産品を「ローカルブランド(LB)」と銘打ち、てこ入れを始めたのは2010年のこと。大手スーパーやディスカウントストアの進出で地場の小売店が守勢に立たされる中、地域経済への貢献を打ち出して差別化を図る戦略だった▲売上高に占めるLBの割合は、10年かけて目標の20%にあと一歩のところまでこぎ着けた。市内の牧場と加工業者が連携して生産した牛乳や、益田産大豆で作った豆腐といったヒット商品も生まれた▲対極にある大企業の強みは、世界に張り巡らせた供給網だ。安価で工夫を凝らしたプライベートブランドには経営のノウハウが詰まっている。とはいえ、大手ばかりが売り上げを伸ばせば利益は本社に吸い上げられる▲必要なモノの幾ばくかを地域でつくり消費する循環が実現すれば、生産や流通に携わる人の生活を支えられる。地域経済の持続性も高まろう。無論それだけでビジネスは成り立たない。巨大資本や市場経済がもたらす効率性と地産地消を調和させるところに、商いの妙味がある▲今年は久しぶりに帰省した方も多かろう。近所で仕入れた食材で郷土の味に舌鼓を打ちつつ、暮らしに根付いた新しい経済のありように思いをはせたい正月である。

昔、大阪にいた頃、新規開拓業務でキヌヤを訪ね取引をお願いしたことがあります。

家内の実家の近くから務めに出ている方がいて話がトントン拍子に進んだ記憶があります。

面白いご縁でした。

昔、大阪にいた頃、新規開拓業務でキヌヤを訪ね取引をお願いしたことがあります。

家内の実家の近くから務めに出ている方がいて話がトントン拍子に進んだ記憶があります。

面白いご縁でした。

初夢とは、年明け後の元日~1月2日にかけて初めて見る夢のことです。

初夢では、「一富士二鷹三茄子(いちふじにたかさんなすび)」の夢を見ると縁起が良いといわれています。富士は「無事」、鷹は「高い」、茄子は「成す」という言葉にかけられています。一富士二鷹三茄子の由来には複数の諸説があるものの、徳川家康が好んだ「富士山」「鷹狩り」「茄子」を順番に並べたという説が有力です。

また、一富士二鷹三茄子には「四扇五煙草六座頭(しおうぎごたばころくざとう)」という続きがあります。扇は「広がる」、煙草は「煙が立ち昇る様子から運気が上がる」、座頭は「ケガがない」というかけ言葉になっています。

初夢の由来

初夢の由来にはさまざまな諸説がありますが、ここでは鎌倉時代が起源とする初夢の由来を解説します。

初夢の概念は、鎌倉時代から存在したといわれています。たとえば、平安時代後期に活躍した歌人・西行の歌集「山家集」には、「年暮れぬ春来べしとは思ひ寝にまさしく見えてかなふ初夢」という短歌が収められています。鎌倉時代では、節分から春分にかけて見る夢を初夢と定めていました。

江戸時代に入ると、「大晦日から元旦に見る夢」「元日~1月2日に見る夢」「1月2日~3日に見る夢」のいずれかを初夢とする説が出てきます。1月2日~3日に見る夢も初夢と呼ばれた理由は、当時の仕事始めが1月2日だったことが影響しているといわれており、江戸時代では1月2日~3日に見る夢を初夢と考える人がほとんどでした。

明治時代になって太陰暦から太陽暦に改暦されたことに伴い、元日~2日に見る夢を初夢と考える人が増えたといわれています。現在でも、初夢の定義は明確に定められていません。大晦日~1月3日にかけて夢を見ない人もいることから、期間を問わず年明け後初めて見た夢を初夢とする人もいます。

ほいくらしの情報より

いい初夢を見ましたか?

初夢では、「一富士二鷹三茄子(いちふじにたかさんなすび)」の夢を見ると縁起が良いといわれています。富士は「無事」、鷹は「高い」、茄子は「成す」という言葉にかけられています。一富士二鷹三茄子の由来には複数の諸説があるものの、徳川家康が好んだ「富士山」「鷹狩り」「茄子」を順番に並べたという説が有力です。

また、一富士二鷹三茄子には「四扇五煙草六座頭(しおうぎごたばころくざとう)」という続きがあります。扇は「広がる」、煙草は「煙が立ち昇る様子から運気が上がる」、座頭は「ケガがない」というかけ言葉になっています。

初夢の由来

初夢の由来にはさまざまな諸説がありますが、ここでは鎌倉時代が起源とする初夢の由来を解説します。

初夢の概念は、鎌倉時代から存在したといわれています。たとえば、平安時代後期に活躍した歌人・西行の歌集「山家集」には、「年暮れぬ春来べしとは思ひ寝にまさしく見えてかなふ初夢」という短歌が収められています。鎌倉時代では、節分から春分にかけて見る夢を初夢と定めていました。

江戸時代に入ると、「大晦日から元旦に見る夢」「元日~1月2日に見る夢」「1月2日~3日に見る夢」のいずれかを初夢とする説が出てきます。1月2日~3日に見る夢も初夢と呼ばれた理由は、当時の仕事始めが1月2日だったことが影響しているといわれており、江戸時代では1月2日~3日に見る夢を初夢と考える人がほとんどでした。

明治時代になって太陰暦から太陽暦に改暦されたことに伴い、元日~2日に見る夢を初夢と考える人が増えたといわれています。現在でも、初夢の定義は明確に定められていません。大晦日~1月3日にかけて夢を見ない人もいることから、期間を問わず年明け後初めて見た夢を初夢とする人もいます。

ほいくらしの情報より

いい初夢を見ましたか?

私の街の日のでは7:19です。

最近では自分の住む町の日の出までわかるんですね。

元日と元旦の違いとは

元日と元旦。とてもよく似ているこの言葉は、実は漢字に由来する意味の違いがあるってご存知でしたか?

お正月を迎えるにあたって知っておきたい豆知識です。

元日は1日、元旦は午前中

元日(がんじつ)と元旦(がんたん)は、どちらもお正月の1月1日をあらわす言葉です。

しかし、元日が1月1日の「丸一日」をあらわせるのに対し、元旦は1月1日の「午前中」のみをあらわす言葉だというのが通説となっています。これは、「旦」という漢字が太陽の意味である「日」と、地平線を象徴する「一」によって成り立っている=初日の出が昇った朝から午前中までの間、と覚えると分かりやすいですね。

和風月名(わふうげつめい)

旧暦では、和風月名(わふうげつめい)と呼ばれる月の和風の呼び名を使用していました。和風月名は旧暦の季節や行事に合わせたもので、現在の暦でも使用されることがありますが、現在の季節感とは1~2ヶ月ほどのずれがあります。

和風月名の由来については諸説ありますが、代表的なものを紹介します。

1月 睦月(むつき) 正月に親類一同が集まる、睦び(親しくする)の月。

2月 如月(きさらぎ) 衣更着(きさらぎ)とも言う。まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月。

3月 弥生(やよい) 木草弥生い茂る(きくさいやおいしげる、草木が生い茂る)月。

4月 卯月(うづき) 卯の花の月。

5月 皐月(さつき) 早月(さつき)とも言う。早苗(さなえ)を植える月。

6月 水無月

(みなづき、みなつき) 水の月(「無」は「の」を意味する)で、田に水を引く月の意と言われる。

7月 文月

(ふみづき、ふづき) 稲の穂が実る月(穂含月:ほふみづき)

8月 葉月

(はづき、はつき) 木々の葉落ち月(はおちづき)。

9月 長月

(ながつき、ながづき) 夜長月(よながづき)。

10月 神無月(かんなづき) 神の月(「無」は「の」を意味する)の意味。全国の神々が出雲大社に集まり、各地の神々が留守になる月という説などもある。

11月 霜月(しもつき) 霜の降る月。

12月 師走(しわす) 師匠といえども趨走(すうそう、走り回る)する月。

メンバー登録はこちら

メンバー登録はこちら