日本の家屋は蒸し暑さの耐えがたい夏の風通しの良さがとりえだった。「家の作りやうは夏をむねとすべし」という徒然草(つれづれぐさ)は「冬はいかなる所にも住まる」というから、兼好法師(けんこうほうし)はこと寒さには強かったらしい▲おかげで日本の昔の家は隙間風(すきまかぜ)が吹きすさぶ冬となった。この時季の季語に「目貼(めばり)」「北窓塞ぐ」といった冬構え(冬仕度)の言葉があるのはそのせいである。当時は家の隙間に紙を貼り、北側の窓を塞いで寒さをしのいだのだった▲隙間風をシャットアウトする家を手に入れた現代人だが、やってくる冬の低温と乾燥、密閉された屋内の暮らしを思えば、コロナ感染の第6波が心配になる。その冬構えは、医療の逼迫(ひっぱく)度を重視する新しい基準にもとづくものとなる▲ワクチンの普及を背景に、コロナ対策と日常生活の両立を図ろうと政府の分科会がまとめた新指標である。従来の新規感染者数などによる4段階の感染状況の分類を、医療の負荷を重視した5段階のレベルに変更するというのである▲問題は病床数で、政府は今夏の第5波ピーク時の2割増のコロナ病床を確保できるとして、近くまとめる対策の「全体像」で提示する。また無料PCR検査の対象拡大や、3回目のワクチン接種の職域実施なども盛り込まれるようだ▲しかし、第5波では確保したはずの病床で受け入れられないケースも多かった。新基準で感染急拡大に先手を打てるかも未知数である。構えの万全をくり返し点検せねばならないウィズコロナの冬が来る。

このコロナ対策分類表で対策は大丈夫なんでしょうか?

もっとわかりやすくしっかりとした対策案は出来ないんでしょうか?

このコロナ対策分類表で対策は大丈夫なんでしょうか?

もっとわかりやすくしっかりとした対策案は出来ないんでしょうか?

パウエル氏の言葉には奥深い意味を持っていたのだが真剣に聞き入れなかった結果以前にもまして大きな荷物を背負うことになっています。

今後どのような修復策を考えるのでしょうか?

それとも何もしないんでしょうか?

イラク戦争って何だったのでしょうか?

先ごろ亡くなった米国の元国務長官パウエル氏が、イラク戦争開戦へ突き進む大統領に説いたのは「物を壊したら、それはもうあなたのものだ」というルールだった。たとえば商品を壊したら返品はできない▲イラクの統治体制を一度壊したら、イラク国民の願望も問題もすべて壊した米国が抱え込むことになる。イラクには複雑な歴史があり、その民主化は容易ではない――パウエル氏はそう説き、開戦に慎重な判断を大統領に求めたのだ▲それから18年。オバマ政権時代の一時撤退をはさみ今年末に戦闘任務を終えるとされている駐イラク米軍である。一方、イラクでは先月の総選挙での親イラン武装勢力系政党の敗北で、「不正選挙だ」と訴える抗議行動が激化していた▲そのさなか、バグダッド中心部のカディミ首相の自宅を襲った3機の自爆ドローンの攻撃である。うち1機が邸宅に衝突して爆発し、警備員6人が負傷したが、首相はテレビに出て無事を表明した。何者かによるドローンテロである▲バイデン米大統領はすぐに「暴力でイラク民主化を阻害する者を強く非難する」と声明を出した。米軍は戦闘任務の終了後もイラク軍への助言や支援のために駐留を続けるというが、18年を経てますます険しい民主イラクの道である▲アフガニスタンの米軍撤退とその結果によって浴びせられるバイデン氏への非難は、壊れた商品をむりやり返品した報いか。つなぎ合わせられない破片からイラクの未来を救い出す策はどこにあるのだろう。

毎日新聞 余禄 2021/11/9

今後どのような修復策を考えるのでしょうか?

それとも何もしないんでしょうか?

イラク戦争って何だったのでしょうか?

先ごろ亡くなった米国の元国務長官パウエル氏が、イラク戦争開戦へ突き進む大統領に説いたのは「物を壊したら、それはもうあなたのものだ」というルールだった。たとえば商品を壊したら返品はできない▲イラクの統治体制を一度壊したら、イラク国民の願望も問題もすべて壊した米国が抱え込むことになる。イラクには複雑な歴史があり、その民主化は容易ではない――パウエル氏はそう説き、開戦に慎重な判断を大統領に求めたのだ▲それから18年。オバマ政権時代の一時撤退をはさみ今年末に戦闘任務を終えるとされている駐イラク米軍である。一方、イラクでは先月の総選挙での親イラン武装勢力系政党の敗北で、「不正選挙だ」と訴える抗議行動が激化していた▲そのさなか、バグダッド中心部のカディミ首相の自宅を襲った3機の自爆ドローンの攻撃である。うち1機が邸宅に衝突して爆発し、警備員6人が負傷したが、首相はテレビに出て無事を表明した。何者かによるドローンテロである▲バイデン米大統領はすぐに「暴力でイラク民主化を阻害する者を強く非難する」と声明を出した。米軍は戦闘任務の終了後もイラク軍への助言や支援のために駐留を続けるというが、18年を経てますます険しい民主イラクの道である▲アフガニスタンの米軍撤退とその結果によって浴びせられるバイデン氏への非難は、壊れた商品をむりやり返品した報いか。つなぎ合わせられない破片からイラクの未来を救い出す策はどこにあるのだろう。

毎日新聞 余禄 2021/11/9

昨日の雨で満開だった我が家のキンモクセイの花は御覧のようにほとんど散ってしまい見るも無残な状態になっています。

今年はニオイもほとんど無く少し風変わりな咲き方をしたようです。

今日の春秋、丁度キンモクセイにちなんだ話なので紹介します。

朝、バス停への道すがら、甘い香りが漂ってきた。もう立冬なのに、キンモクセイがだいだい色の小花をびっしり咲かせていた▼福岡市植物園では昨年より1カ月以上遅く、10月末に開花した。9月の猛烈な暑さが主因らしい。同時期に冷え込んだ首都圏では1カ月ほど早く咲いた。いま二度咲きしている所もあるようだ▼その匂いをかぐと小学校の教室をいつも思い出す。当時、香り付きのボールペンが男女問わず流行した。1番人気がキンモクセイだった。フリージア、ジャスミンと、いくつもの香りが混ざって教室に充満した▼匂いや味が、忘れていたはずの光景をふと呼び覚ます。誰しも経験があるだろう。世界文学史にその名を刻む大長編「失われた時を求めて」の作家にちなみ“プルースト現象”と呼ばれる。主人公が、紅茶に浸したマドレーヌの匂いと味をきっかけに、幼少期に暮らした田舎町の記憶を思い出す。そんな場面から付いた名だ▼どんな匂いを懐かしく思うかは世代で異なる。心理学や脳神経科学などの専門家による研究で分かってきた。20代の上位は線香、たんす、花火。70代は母、赤ちゃん、たき火。両世代共通で上位に入ったのが畳とキンモクセイだった。視覚に比べて、嗅覚にひも付いた記憶は鮮明という▼はるか遠くまで香りが届くことから、九里香の別名を持つキンモクセイ。距離だけでなく、その香りは時までも超える。

2021/11/8 西日本新聞・春秋

今年はニオイもほとんど無く少し風変わりな咲き方をしたようです。

今日の春秋、丁度キンモクセイにちなんだ話なので紹介します。

朝、バス停への道すがら、甘い香りが漂ってきた。もう立冬なのに、キンモクセイがだいだい色の小花をびっしり咲かせていた▼福岡市植物園では昨年より1カ月以上遅く、10月末に開花した。9月の猛烈な暑さが主因らしい。同時期に冷え込んだ首都圏では1カ月ほど早く咲いた。いま二度咲きしている所もあるようだ▼その匂いをかぐと小学校の教室をいつも思い出す。当時、香り付きのボールペンが男女問わず流行した。1番人気がキンモクセイだった。フリージア、ジャスミンと、いくつもの香りが混ざって教室に充満した▼匂いや味が、忘れていたはずの光景をふと呼び覚ます。誰しも経験があるだろう。世界文学史にその名を刻む大長編「失われた時を求めて」の作家にちなみ“プルースト現象”と呼ばれる。主人公が、紅茶に浸したマドレーヌの匂いと味をきっかけに、幼少期に暮らした田舎町の記憶を思い出す。そんな場面から付いた名だ▼どんな匂いを懐かしく思うかは世代で異なる。心理学や脳神経科学などの専門家による研究で分かってきた。20代の上位は線香、たんす、花火。70代は母、赤ちゃん、たき火。両世代共通で上位に入ったのが畳とキンモクセイだった。視覚に比べて、嗅覚にひも付いた記憶は鮮明という▼はるか遠くまで香りが届くことから、九里香の別名を持つキンモクセイ。距離だけでなく、その香りは時までも超える。

2021/11/8 西日本新聞・春秋

2021年11月7日は立冬です。

立冬とは・・?

今回の記事についてはBeyond編集部のものを使わせてもらいました。

立冬の意味と由来

立冬とは、冬の気配がたち始めることを意味しています。かつて二十四節気が使われていた時代とは、暦が少しずれている現代。立冬といっても「冬が来た」と感じられるほどではないかもしれませんが、ニュースなどでは立冬を迎えると「いよいよ冬の訪れ」と表されることも多いですね。

江戸時代に太玄斎(常陸宍戸藩の第5代藩主松平頼救)が記した暦についての解説書「暦便覧」には、「冬の気立ち始めて、いよいよ冷ゆれば也」と記されています。これは秋がもっとも深まりついに冬らしい冷え込みを感じられるようになったことを示しているのでしょう。

2021年の立冬はいつ?

冬の入り口を示す立冬ですが、2021年の立冬はいつになるのでしょうか。

2021年の立冬は11月7日です。 二十四節気は毎年日付が異なり、立冬は例年11月7日〜11月8日になります。ちなみに2020年の立冬も11月7日でした。

今日の西日本新聞社会面に火山噴火について「九州の火山正しく恐れて」という見出しで記事がありました。火山噴火について勉強になるので取り上げました。

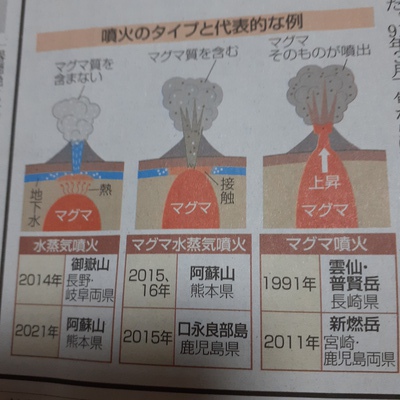

10月の熊本県の阿蘇山・中岳(1506メートル)の噴火は、地下水が地底のマグマに温められて沸騰、爆発し、火山灰などを噴出させる「水蒸気噴火」だったと福岡管区気象台はみる。中岳では過去にも頻繁に観測された形態で、同規模の活動は今後も起こり得る、と気象台が考える根拠になっている。火山がひしめく日本列島、九州に暮らす上で覚えておきたい言葉だ。

火山活動はこうした水蒸気噴火に始まり、上昇したマグマが地下水と接触して激しく反応、マグマ質も噴出する「マグマ水蒸気噴火」、地表に現れたマグマ自体が噴き出す「マグマ噴火」、というプロセスをたどることが多い。マグマの上昇は活動の活発化を意味する。・・・・

今日はたまたま石の話が有りましたのでこのコラムを取り上げることにしました。

出雲大社のさざれ石

君が代に歌われる「さざれ石」は漢字で「細石」と書く。細かな石のことだ。小さな石が集まって大きな岩である「いわお(巌)」となり、それにこけが生えるまで-。長い時の流れを表している▼小笠原諸島の海で生じたとみられる軽石が、潮の流れに乗って約2カ月、千キロの長い旅をして、沖縄県や鹿児島県・奄美群島などに流れ着いた。さざれ石から手のひら大ほどの軽石は集まって灰色の波となり、海岸を埋め尽くした▼火山の多い九州。先月も阿蘇山が噴火し警戒を強めたばかりだ。ここに暮らす私たちは、噴火に伴う火砕流や噴石の恐ろしさを知っている。広い範囲に降り注ぐ灰や軽石がさまざまな被害をもたらすことも▼それでも、海の底の火山が吐き出した軽石が、これほどの被害につながるとは思ってもみなかった。軽石がえらに入るなどしてたくさんの養殖魚が死んだという。船舶は吸水口に詰まって故障する恐れが。出漁やフェリーの運航を見合わせている港も少なくない。離島では生活物資の欠乏が心配される▼除去には多額の費用と時間がかかる。沖縄県の玉城(たまき)デニー知事は「災害と認識して対応を」と政府に訴えた。費用補助や漁業補償などに迅速な支援を求めたい▼黒潮に運ばれて太平洋を蛇行する軽石の帯は、空から見ると巨大な白い竜のよう。今後は東日本の海岸に近づく可能性があるという。万一の竜襲来に備えておきたい。

2021/11/5 西日本新聞 春秋

ことし8月13日に噴火が確認された小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」から噴出したものが、海流に乗っておよそ1000キロ離れた南北の大東島の海岸に漂着したとみています。

出雲大社のさざれ石

君が代に歌われる「さざれ石」は漢字で「細石」と書く。細かな石のことだ。小さな石が集まって大きな岩である「いわお(巌)」となり、それにこけが生えるまで-。長い時の流れを表している▼小笠原諸島の海で生じたとみられる軽石が、潮の流れに乗って約2カ月、千キロの長い旅をして、沖縄県や鹿児島県・奄美群島などに流れ着いた。さざれ石から手のひら大ほどの軽石は集まって灰色の波となり、海岸を埋め尽くした▼火山の多い九州。先月も阿蘇山が噴火し警戒を強めたばかりだ。ここに暮らす私たちは、噴火に伴う火砕流や噴石の恐ろしさを知っている。広い範囲に降り注ぐ灰や軽石がさまざまな被害をもたらすことも▼それでも、海の底の火山が吐き出した軽石が、これほどの被害につながるとは思ってもみなかった。軽石がえらに入るなどしてたくさんの養殖魚が死んだという。船舶は吸水口に詰まって故障する恐れが。出漁やフェリーの運航を見合わせている港も少なくない。離島では生活物資の欠乏が心配される▼除去には多額の費用と時間がかかる。沖縄県の玉城(たまき)デニー知事は「災害と認識して対応を」と政府に訴えた。費用補助や漁業補償などに迅速な支援を求めたい▼黒潮に運ばれて太平洋を蛇行する軽石の帯は、空から見ると巨大な白い竜のよう。今後は東日本の海岸に近づく可能性があるという。万一の竜襲来に備えておきたい。

2021/11/5 西日本新聞 春秋

ことし8月13日に噴火が確認された小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」から噴出したものが、海流に乗っておよそ1000キロ離れた南北の大東島の海岸に漂着したとみています。

茹でガエルのように気が付いた時には日本という国は別の国になっているかもしれません?

戦後初の国債発行が決まったのは、東京オリンピック後の不況に襲われた1965年だった。財政出動で景気を回復させる狙いだったが、野党は反発した。戦時中に軍事費を賄うため国債を乱発し終戦直後の経済が大混乱した苦い記憶が残っていた▲注目したいのは、発行を決めた福田赳夫蔵相が国債を「劇薬」と呼んだことだ。「景気の調整に必要」と述べつつも「極めて安易な財源調達手段」で「使い方にはよほど気をつけなければならぬ」と強調した。借金頼みの危うさは与野党が認識していた▲そうした危機感が消えて久しい。国と地方の借金は1200兆円に上るのに、今回の衆院選で各党は財源を置き去りにして大盤振る舞いを競った▲岸田文雄首相は数十兆円という経済対策の策定を本格化させる。コロナ禍に苦しむ人への支援は急務だ。だが昨年来の大型予算は、公共事業や観光支援策「GoToトラベル」など不要不急としか思えないものが目立った。検証もなく繰り返せば巨額のつけを将来に残す▲100年前のきょう暗殺された原敬は初の本格的な政党内閣を率いたが、多額の借金で地方の鉄道建設を推進した。与党への利益誘導が党利党略の政争を招き、後の政党政治に「負の遺産」として引き継がれて軍部の台頭を許した(御厨(みくりや)貴著「挫折した政党政治」)▲今の負の遺産といえば、社会保障費がかさむ超高齢社会を迎えても、野放図に借金を重ねて負担を先送りする政治だろう。劇薬が体に回ってしまえば手遅れだ。

毎日新聞 2021/11/4・余禄

#案外知らない祝日の由来調べてみました。

文化の日の由来

11月3日の文化の日はどのようにして定められたのでしょうか。

1946年の11月3日に日本国憲法が公布されたことを受けて、1948年制定の祝日法により文化の日が定められました。

日本国憲法は平和と文化を重視して作られていることから、その意向を最大限受け取る形で「文化の日」という祝日が生まれたとされています。

もともと11月3日は明治天皇の誕生日であり、明治時代には国民の祝日の一つである「天長節」として広く親しまれていたようです。

そのため、日本政府がこれまでなじみのあった11月3日を祝日として残したいという考えをもっていたことが、祝日制定の要因となっているのかもしれません。

ちなみに、当初11月3日を憲法記念日にする動きもあったようですが、当時日本を占領していたGHQに強く反対されたため、日本国憲法の施行日である5月3日を憲法記念日とすることで上手く収まったようです。

出典:国民の祝日について/内閣府

文化の日の由来

11月3日の文化の日はどのようにして定められたのでしょうか。

1946年の11月3日に日本国憲法が公布されたことを受けて、1948年制定の祝日法により文化の日が定められました。

日本国憲法は平和と文化を重視して作られていることから、その意向を最大限受け取る形で「文化の日」という祝日が生まれたとされています。

もともと11月3日は明治天皇の誕生日であり、明治時代には国民の祝日の一つである「天長節」として広く親しまれていたようです。

そのため、日本政府がこれまでなじみのあった11月3日を祝日として残したいという考えをもっていたことが、祝日制定の要因となっているのかもしれません。

ちなみに、当初11月3日を憲法記念日にする動きもあったようですが、当時日本を占領していたGHQに強く反対されたため、日本国憲法の施行日である5月3日を憲法記念日とすることで上手く収まったようです。

出典:国民の祝日について/内閣府

誰もが予想しなかった選挙結果・・・?

世の中好くなるんだろうか?

子どもたちが魔女やお化けの装いで「お菓子くれなきゃ、いたずらするぞ」と家々を回るハロウィーン。日本でもすっかり定着した。ことしは衆院選の投票日と重なった▼菅義偉前政権は新型コロナ対策などへの批判から支持率が低迷。自民党は、岸田文雄新首相への“ご祝儀”感とコロナの下火が続くうちにと、大急ぎで総選挙に踏み切った▼大幅な議席減を予想したのか、岸田首相は思い切りハードルを下げた。改選前議席は276あったのに、自民、公明両党を合わせて過半数の233が勝敗ラインと▼現実的には、自民の単独過半数が勝敗の分かれ目とみられた。ふたを開けてみると、ハロウィーンの夜、恐れていた過半数割れというお化けは出なかった。自民は15議席減にとどまり、国会を安定して運営できる261議席を確保した▼野党側は、共産党などと共闘の装いで臨んだ立憲民主党が議席を大きく減らした。「野党が組まなきゃ、政権交代できないぞ」との訴えは不発に終わった。一方、躍進した日本維新の会は、自民に批判的な保守層や共産との共闘を嫌う野党支持層の受け皿となったようだ▼今回はコロナ禍で最初の国政選挙。政治にもの申したい人も多かろうと思ったが、投票率は戦後3番目の低さ。コロナが沈静化し、危機感が薄れたせいだろうか。現状に不満があるのなら、「投票しなけりゃ、何も変わらないぞ」との教訓も改めて。

2021/11/2 西日本新聞・春秋

意味

霜月とは、旧暦11月の異称。

霜月の由来・語源

霜月の語源は、「霜降り月・霜降月(しもふりつき)」の略とする説が有力とされる。

その他、十は満ちた数で一区切りなので上月になり、それに対して下月とする説。

神無月を「上な月」と考え、霜月を「下な月」とする説など、上下の「下」とみる説。

「食物月(をしものつき)」の略とする説や、「摺籾月(すりもみづき)」の意味など諸説あるが、いずれも有力とはされていない。

語源由来辞典より