井戸を掘った人から日中国交正常化に尽力して30年前に亡くなった岡崎嘉平太さんを引っぱり出すとは流石である。

春秋にはいい勉強をさせていただいています。

昭和から平成へと元号が変わった1989年に92歳で亡くなった彼は日中間の「井戸を掘った人」だ。岡崎嘉平太(かへいた)。72年の国交正常化に先立ち、日中間の民間貿易を主導した実業家

▼当時の周恩来首相と深い信頼関係を築き、田中角栄首相が訪中する環境を整えた。元全日空社長としても知られる

▼水を飲む時には井戸を掘った人のことを忘れてはならない|。中国で伝わるこの言葉になぞらえ、周は岡崎を「井戸を掘った人」とたたえたと言われる

▼平成から令和へと元号が変わった今年、非政府組織(NGO)ペシャワール会の現地代表、中村哲さん(73)がアフガニスタンで命を奪われた。こちらは文字通り、井戸を掘り続けてきた人である

▼戦乱と干ばつで荒廃したアフガンで、現地の人々とともに掘った井戸は1600本。用水路建設も進め、緑の大地を蘇(よみがえ)らせてきた。命の源は水であり、農業の再興にも欠かせない。そして非軍事分野での支援こそが日本の国際貢献の道であると語ってきた

▼首都カブールの空港でガニ大統領に送られた柩(ひつぎ)はきのう、福岡に着いた。九州在住のアフガンの人々も集まり、感謝と哀悼の涙に包まれた。中村さんの名は決して忘れない、と。きょうは国際人権デー。国連で世界人権宣言が採択された日だ。中村さんの非業の死は悔しくてならない。しかし、彼の遺志をいかに受け継いでいくか。私たちもまた問われている。

2019/12/10 西日本新聞 【春秋】

岡崎嘉平太【おかざきかへいた】

明治30年(1897)岡山県吉備郡大和村(現加賀郡吉備中央町)で生まれた岡崎氏は、小学校1年の時自宅が焼失、総社町(現総社市)に転居する。間もなく父親は渡米し、アメリカで客死したので母に育てられ、岡山県立岡山中学校入学後は寄宿舎に入り故郷を離れた。

第一高等学校、東京帝国大学を卒業後、日本銀行に入りドイツにも駐在した。昭和13年(1938)から上海に駐在し、華興商業銀行の理事、大使館参事官等を務めた。

●多くの会社を再建・設立

昭和21年(1946)戦後処理を済ませて帰国後、独自の経営哲学と人生観をもって、厳しい労使紛争のなかでの企業再建や、全日空の前身となる会社の設立に携わり、日本の航空事業の発展などに尽くし実業家として活躍した。

●貯蓄増強運動

また、当時の日本銀行総裁に請われて取り組んだ貯蓄増強運動では、会長として全国700ヶ所以上で講演をし、貯蓄や無駄を省くことの大切さを説いてまわるなど幅広く活動した。

●日中国交正常化に尽力

さらに、特筆すべきことは、学生時代に中国からの留学生と交友を深めたことから中国に関心を寄せ、日中の国交断絶時代に貿易の発展を通じて国交の早期回復を願い、日中覚書貿易の牽引車となってその実現に導いたことである。周恩来総理と厚い友情の絆を結び、戦後100回にものぼる訪中を行うなど日中の交流の促進に尽力した。

常に信頼と愛情に支えられた誠実な岡崎氏の人柄は人々の信頼の的であり、賀陽町名誉町民、総社市名誉市民、岡山県名誉県民、勲一等瑞宝章などの称号が贈られている。

岡崎嘉平太記念館より

春秋にはいい勉強をさせていただいています。

昭和から平成へと元号が変わった1989年に92歳で亡くなった彼は日中間の「井戸を掘った人」だ。岡崎嘉平太(かへいた)。72年の国交正常化に先立ち、日中間の民間貿易を主導した実業家

▼当時の周恩来首相と深い信頼関係を築き、田中角栄首相が訪中する環境を整えた。元全日空社長としても知られる

▼水を飲む時には井戸を掘った人のことを忘れてはならない|。中国で伝わるこの言葉になぞらえ、周は岡崎を「井戸を掘った人」とたたえたと言われる

▼平成から令和へと元号が変わった今年、非政府組織(NGO)ペシャワール会の現地代表、中村哲さん(73)がアフガニスタンで命を奪われた。こちらは文字通り、井戸を掘り続けてきた人である

▼戦乱と干ばつで荒廃したアフガンで、現地の人々とともに掘った井戸は1600本。用水路建設も進め、緑の大地を蘇(よみがえ)らせてきた。命の源は水であり、農業の再興にも欠かせない。そして非軍事分野での支援こそが日本の国際貢献の道であると語ってきた

▼首都カブールの空港でガニ大統領に送られた柩(ひつぎ)はきのう、福岡に着いた。九州在住のアフガンの人々も集まり、感謝と哀悼の涙に包まれた。中村さんの名は決して忘れない、と。きょうは国際人権デー。国連で世界人権宣言が採択された日だ。中村さんの非業の死は悔しくてならない。しかし、彼の遺志をいかに受け継いでいくか。私たちもまた問われている。

2019/12/10 西日本新聞 【春秋】

岡崎嘉平太【おかざきかへいた】

明治30年(1897)岡山県吉備郡大和村(現加賀郡吉備中央町)で生まれた岡崎氏は、小学校1年の時自宅が焼失、総社町(現総社市)に転居する。間もなく父親は渡米し、アメリカで客死したので母に育てられ、岡山県立岡山中学校入学後は寄宿舎に入り故郷を離れた。

第一高等学校、東京帝国大学を卒業後、日本銀行に入りドイツにも駐在した。昭和13年(1938)から上海に駐在し、華興商業銀行の理事、大使館参事官等を務めた。

●多くの会社を再建・設立

昭和21年(1946)戦後処理を済ませて帰国後、独自の経営哲学と人生観をもって、厳しい労使紛争のなかでの企業再建や、全日空の前身となる会社の設立に携わり、日本の航空事業の発展などに尽くし実業家として活躍した。

●貯蓄増強運動

また、当時の日本銀行総裁に請われて取り組んだ貯蓄増強運動では、会長として全国700ヶ所以上で講演をし、貯蓄や無駄を省くことの大切さを説いてまわるなど幅広く活動した。

●日中国交正常化に尽力

さらに、特筆すべきことは、学生時代に中国からの留学生と交友を深めたことから中国に関心を寄せ、日中の国交断絶時代に貿易の発展を通じて国交の早期回復を願い、日中覚書貿易の牽引車となってその実現に導いたことである。周恩来総理と厚い友情の絆を結び、戦後100回にものぼる訪中を行うなど日中の交流の促進に尽力した。

常に信頼と愛情に支えられた誠実な岡崎氏の人柄は人々の信頼の的であり、賀陽町名誉町民、総社市名誉市民、岡山県名誉県民、勲一等瑞宝章などの称号が贈られている。

岡崎嘉平太記念館より

今月初めの〝熊本の大地の成り立ち〟の集まりで「ミグマタイト」の観察の際に緑川の川床で採集した石の中に廣田女史から「竹葉石」といわれた石がありました。

竹葉石を調べているとakaazukiのブログに茨城の竹葉石の話があります。

茨城には町屋石という不思議な石があります。町屋というのは産出する地区の名前です。

マントル上部を構成するカンラン岩が地下深くで加水分解を受けて、蛇紋岩に変わります。

その蛇紋岩が熱変性を受けて再結晶化し、白黒の不思議な模様を作り出します。

その模様から、斑石(まだらいし)、笹目石、竹葉石とも呼ばれます。

カンラン岩が変成してできるため、カンラン岩とも蛇紋岩とも表記されていて、以前、名前を調べようとした時に混乱しました。どちらの表記でも間違いではないようです。・・・

茨城県町屋石の画像

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

竹葉石

ちくようせき

超塩基性岩の石材の一種で、黒色を呈する粗粒な柱状結晶がちらばってみえる石。熊本県宇城(うき)市小川町、茨城県常陸太田(ひたちおおた)市などに産するが、産出はまれである。命名は結晶がちょうど竹の葉のようにみえることによるが、ほかに笹石(ささいし)、絣石(かすりいし)とよばれることもある。いずれも結晶配列の模様による。黒色の結晶は橄欖石(かんらんせき)から変わった蛇紋石であり、岩石としては蛇紋岩である。なお、熊本県産のものは斑石(まだらいし)ともよばれるが、茨城県産の斑石(別名町屋石(まちやいし))とは区別される。[斎藤靖二]

[参照項目] | 塩基性岩 | 蛇紋岩 | 蛇紋石 | 石材

竹葉石を調べていると泰勝寺にあるガラシャ夫人の手水鉢が竹葉石で作られているらしいことが分かりました。

ブログ「肥後の国くまもとの歴史」にガラシャと手水鉢について詳しく書かれているものがあり歴史話ですが紹介します。

【熊本市】ガラシャ夫人の手水鉢(泰勝寺跡)

ガラシャ夫人の手水鉢(ちょうずばち)

泰勝寺跡(たいしょうじあと)

熊本市黒髪4-610

TEL 096-344-6753(立田自然公園)

『関ヶ原の戦い』が始まる7月、石田三成は細川忠興を西軍に引き込むためにガラシャを人質にとる作戦に出る。

大坂玉造邸にいたガラシャは人質を拒み、屋敷に火を放って最後を遂げた。

この手水鉢は、命をたつ直前、手水鉢を水鏡にして最後の身支度を整えたと伝えられている。

ガラシャ夫人の手水鉢

辞世の句

「散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ」

ガラシャの父・明智光秀は主君・織田信長に謀反して本能寺の変で信長を自刃をおいやった。その後、ガラシャは味土野(現・京都府京丹後市弥栄町)に隔離・幽閉。

その後、秀吉に許され大阪玉造の細川家に戻るが、最後は人質を拒み、家老の小笠原秀清少斎に槍で部屋の外から胸を貫かせてなくなった。

戦国の世を生きたガラシャ。時代に翻弄され・・・ この時代、女も戦っていた。

ガラシャ夫人の手水鉢(ちょうずばち)

※今後の課題としてガラシャ夫人の手水鉢の確認が残りました

竹葉石を調べているとakaazukiのブログに茨城の竹葉石の話があります。

茨城には町屋石という不思議な石があります。町屋というのは産出する地区の名前です。

マントル上部を構成するカンラン岩が地下深くで加水分解を受けて、蛇紋岩に変わります。

その蛇紋岩が熱変性を受けて再結晶化し、白黒の不思議な模様を作り出します。

その模様から、斑石(まだらいし)、笹目石、竹葉石とも呼ばれます。

カンラン岩が変成してできるため、カンラン岩とも蛇紋岩とも表記されていて、以前、名前を調べようとした時に混乱しました。どちらの表記でも間違いではないようです。・・・

茨城県町屋石の画像

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

竹葉石

ちくようせき

超塩基性岩の石材の一種で、黒色を呈する粗粒な柱状結晶がちらばってみえる石。熊本県宇城(うき)市小川町、茨城県常陸太田(ひたちおおた)市などに産するが、産出はまれである。命名は結晶がちょうど竹の葉のようにみえることによるが、ほかに笹石(ささいし)、絣石(かすりいし)とよばれることもある。いずれも結晶配列の模様による。黒色の結晶は橄欖石(かんらんせき)から変わった蛇紋石であり、岩石としては蛇紋岩である。なお、熊本県産のものは斑石(まだらいし)ともよばれるが、茨城県産の斑石(別名町屋石(まちやいし))とは区別される。[斎藤靖二]

[参照項目] | 塩基性岩 | 蛇紋岩 | 蛇紋石 | 石材

竹葉石を調べていると泰勝寺にあるガラシャ夫人の手水鉢が竹葉石で作られているらしいことが分かりました。

ブログ「肥後の国くまもとの歴史」にガラシャと手水鉢について詳しく書かれているものがあり歴史話ですが紹介します。

【熊本市】ガラシャ夫人の手水鉢(泰勝寺跡)

ガラシャ夫人の手水鉢(ちょうずばち)

泰勝寺跡(たいしょうじあと)

熊本市黒髪4-610

TEL 096-344-6753(立田自然公園)

『関ヶ原の戦い』が始まる7月、石田三成は細川忠興を西軍に引き込むためにガラシャを人質にとる作戦に出る。

大坂玉造邸にいたガラシャは人質を拒み、屋敷に火を放って最後を遂げた。

この手水鉢は、命をたつ直前、手水鉢を水鏡にして最後の身支度を整えたと伝えられている。

ガラシャ夫人の手水鉢

辞世の句

「散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ」

ガラシャの父・明智光秀は主君・織田信長に謀反して本能寺の変で信長を自刃をおいやった。その後、ガラシャは味土野(現・京都府京丹後市弥栄町)に隔離・幽閉。

その後、秀吉に許され大阪玉造の細川家に戻るが、最後は人質を拒み、家老の小笠原秀清少斎に槍で部屋の外から胸を貫かせてなくなった。

戦国の世を生きたガラシャ。時代に翻弄され・・・ この時代、女も戦っていた。

ガラシャ夫人の手水鉢(ちょうずばち)

※今後の課題としてガラシャ夫人の手水鉢の確認が残りました

今年ではあるが時代はまだ平成の時の記事になりますが感銘させられるお話なので紹介したいと思います。

「昔ここで大変お世話になりました。駅のために使ってください」。滋賀県の米原駅に70歳すぎの男性が訪れ、10万円を置いていった。事情を聴いて駅員らは感激した

▼40年前の出来事だが、当時この話を随筆で取り上げ、世に広く伝えた作家がいる。故池波正太郎さん(1923~90)。「昔の日本人の姿がくっきりと浮き上がってくる」と

▼話の始まりは大正末期ごろ。無賃乗車で上京しようとした13歳の少年が米原駅で降ろされた。両親がおらず、姉を頼って働こうとしていた。駅長らはあえて見逃した。所持金を出し合って少年に渡し、車掌室に乗せて東京に送った。以来、少年はまじめに働き、駅での恩も忘れずにいた。その彼が冒頭の男性だった

▼池波さんも13歳で奉公に出て作家になるまでの間、大人たちの思いやりに支えられたという。だからこそ感銘しつつ、そうした世の中の余裕が失われてしまった、と嘆いてもいる

▼昨年の自殺者数が発表された。速報値で2万598人。9年連続で減少した。ただし、未成年者の自殺(昨年1~11月で543人)は横ばい傾向のまま

▼いじめ、虐待、貧困…と、さまざまな要因が指摘されるが、時代小説の達人だった池波さんの観察眼は現代にも通じよう。何かにつけて世知辛い世の中。大人たちが豊かな心を持ち、若い命としっかり向き合っているか。きのうは池波さんの誕生日(生誕96周年)だった。

=2019/01/26付 西日本新聞朝刊=

●池波 正太郎(いけなみ しょうたろう、1923年(大正12年)1月25日 - 1990年(平成2年)5月3日)は、戦後を代表する時代小説・歴史小説作家。『鬼平犯科帳』『剣客商売』『仕掛人・藤枝梅安』『真田太平記』など、戦国・江戸時代を舞台にした時代小説を次々に発表する傍ら、美食家・映画評論家としても著名であった。

「昔ここで大変お世話になりました。駅のために使ってください」。滋賀県の米原駅に70歳すぎの男性が訪れ、10万円を置いていった。事情を聴いて駅員らは感激した

▼40年前の出来事だが、当時この話を随筆で取り上げ、世に広く伝えた作家がいる。故池波正太郎さん(1923~90)。「昔の日本人の姿がくっきりと浮き上がってくる」と

▼話の始まりは大正末期ごろ。無賃乗車で上京しようとした13歳の少年が米原駅で降ろされた。両親がおらず、姉を頼って働こうとしていた。駅長らはあえて見逃した。所持金を出し合って少年に渡し、車掌室に乗せて東京に送った。以来、少年はまじめに働き、駅での恩も忘れずにいた。その彼が冒頭の男性だった

▼池波さんも13歳で奉公に出て作家になるまでの間、大人たちの思いやりに支えられたという。だからこそ感銘しつつ、そうした世の中の余裕が失われてしまった、と嘆いてもいる

▼昨年の自殺者数が発表された。速報値で2万598人。9年連続で減少した。ただし、未成年者の自殺(昨年1~11月で543人)は横ばい傾向のまま

▼いじめ、虐待、貧困…と、さまざまな要因が指摘されるが、時代小説の達人だった池波さんの観察眼は現代にも通じよう。何かにつけて世知辛い世の中。大人たちが豊かな心を持ち、若い命としっかり向き合っているか。きのうは池波さんの誕生日(生誕96周年)だった。

=2019/01/26付 西日本新聞朝刊=

●池波 正太郎(いけなみ しょうたろう、1923年(大正12年)1月25日 - 1990年(平成2年)5月3日)は、戦後を代表する時代小説・歴史小説作家。『鬼平犯科帳』『剣客商売』『仕掛人・藤枝梅安』『真田太平記』など、戦国・江戸時代を舞台にした時代小説を次々に発表する傍ら、美食家・映画評論家としても著名であった。

昨日の【春秋】に先日アフガニスタンで亡くなった中村哲医師は芥川作家の火野葦平と叔父、甥の間柄だったそうである。中村さんの死を悼み【春秋】は次のように著している。

北九州市若松区の高塔山にこんな詩碑がある。<泥によごれし背嚢(はいのう)に/さす一輪の菊の香や>。作者は若松出身の芥川賞作家、火野葦平である

▼日中戦争に出征した葦平。弾薬が詰まった背嚢を背負い、大陸を泥にまみれ行軍した。その体験を記した兵隊3部作のヒットで国民的作家となるが、戦後は「戦犯」の烙印(らくいん)に苦悩した

▼3部作の一つ「土と兵隊」にこんなシーンが。中国軍とにらみ合う闇夜の陣地に赤ん坊の泣き声が響く。戦闘の巻き添えになった母子だった。葦平は銃弾が飛び交う下をはって母子の元へ。虫の息の母親に布団を掛け、赤ん坊は凍えぬよう布団でぐるぐる巻きにした

▼戦場での真実の物語は米国のノーベル文学賞受賞者に感銘を与えた。中国を舞台に大河小説「大地」を著したパール・バックである。同じ米国出身で2月に亡くなったドナルド・キーン氏も「感動的で、人間味溢(あふ)れる事件に打たれた」と記した

▼そんな人間味あふれる現場主義者、葦平の血脈を持つ人が帰らぬ人となった。葦平のおいの中村哲さん。危険なアフガニスタンでかんがい事業に突き進む姿に、兵隊と苦楽を共に死地インパールまで赴いた葦平の姿を重ねていたが…

▼民の生活が改善すると困る勢力でも現地にいるのか。疑問と憤怒が渦巻く頭に葦平の詩が浮かぶ。<兵隊なれば、兵隊はかなしきかなや>。悲しくて悔しくてやりきれない。必ず真相解明を。

●火野葦平・ひのあしへい

ジャンル

芸術文化

出身

福岡県

生年月日

1907年1月25日

没年月日

1960年1月24日

年齢

満52歳没

小説家。本名は玉井勝則。旧制小倉中学校(現・福岡県立小倉高等学校)在学中に文学を志すようになり、早稲田大学英文科に入学、大学中退後は家業を継いでいた。1938年、出征前に書いた小説『糞尿譚』が第6回芥川賞を受賞し一躍注目を集めるようになる。その後発表した『麦と兵隊』『土と兵隊』『花と兵隊』のいわゆる「兵隊三部作」がベストセラーとなり人気作家となった。戦後、戦犯作家とされ公職追放を受けたが、追放解除後再び筆をとり、故郷の若松にある「河伯洞」と東京の「鈍魚庵」を飛行機で往復しながら精力的に作家活動を行い、自伝的長編『花と竜』や『革命前後』など多数の作品を世に送り出し流行作家の地位を確立した。しかし、1960年1月24日、自宅でもある「河伯洞」2階の書斎において睡眠薬自殺を図り自らその命を絶った。残されていたノートには「死にます、芥川龍之介とは違うかもしれないが、或る漠然とした不安のために。すみません。おゆるしください、さようなら」と書かれていたという。『真珠と蛮人』が絶筆となった。火野が住居として書斎として使用していた「河伯洞」の名は、河童をこよなく愛していた火野が命名したもので「河童のすみか」という意味。なお、北九州市若松にある若松市民会館内に火野葦平資料館があり、書斎が復元されている。

wikipedia、昭和ガイドより

北九州市若松区の高塔山にこんな詩碑がある。<泥によごれし背嚢(はいのう)に/さす一輪の菊の香や>。作者は若松出身の芥川賞作家、火野葦平である

▼日中戦争に出征した葦平。弾薬が詰まった背嚢を背負い、大陸を泥にまみれ行軍した。その体験を記した兵隊3部作のヒットで国民的作家となるが、戦後は「戦犯」の烙印(らくいん)に苦悩した

▼3部作の一つ「土と兵隊」にこんなシーンが。中国軍とにらみ合う闇夜の陣地に赤ん坊の泣き声が響く。戦闘の巻き添えになった母子だった。葦平は銃弾が飛び交う下をはって母子の元へ。虫の息の母親に布団を掛け、赤ん坊は凍えぬよう布団でぐるぐる巻きにした

▼戦場での真実の物語は米国のノーベル文学賞受賞者に感銘を与えた。中国を舞台に大河小説「大地」を著したパール・バックである。同じ米国出身で2月に亡くなったドナルド・キーン氏も「感動的で、人間味溢(あふ)れる事件に打たれた」と記した

▼そんな人間味あふれる現場主義者、葦平の血脈を持つ人が帰らぬ人となった。葦平のおいの中村哲さん。危険なアフガニスタンでかんがい事業に突き進む姿に、兵隊と苦楽を共に死地インパールまで赴いた葦平の姿を重ねていたが…

▼民の生活が改善すると困る勢力でも現地にいるのか。疑問と憤怒が渦巻く頭に葦平の詩が浮かぶ。<兵隊なれば、兵隊はかなしきかなや>。悲しくて悔しくてやりきれない。必ず真相解明を。

●火野葦平・ひのあしへい

ジャンル

芸術文化

出身

福岡県

生年月日

1907年1月25日

没年月日

1960年1月24日

年齢

満52歳没

小説家。本名は玉井勝則。旧制小倉中学校(現・福岡県立小倉高等学校)在学中に文学を志すようになり、早稲田大学英文科に入学、大学中退後は家業を継いでいた。1938年、出征前に書いた小説『糞尿譚』が第6回芥川賞を受賞し一躍注目を集めるようになる。その後発表した『麦と兵隊』『土と兵隊』『花と兵隊』のいわゆる「兵隊三部作」がベストセラーとなり人気作家となった。戦後、戦犯作家とされ公職追放を受けたが、追放解除後再び筆をとり、故郷の若松にある「河伯洞」と東京の「鈍魚庵」を飛行機で往復しながら精力的に作家活動を行い、自伝的長編『花と竜』や『革命前後』など多数の作品を世に送り出し流行作家の地位を確立した。しかし、1960年1月24日、自宅でもある「河伯洞」2階の書斎において睡眠薬自殺を図り自らその命を絶った。残されていたノートには「死にます、芥川龍之介とは違うかもしれないが、或る漠然とした不安のために。すみません。おゆるしください、さようなら」と書かれていたという。『真珠と蛮人』が絶筆となった。火野が住居として書斎として使用していた「河伯洞」の名は、河童をこよなく愛していた火野が命名したもので「河童のすみか」という意味。なお、北九州市若松にある若松市民会館内に火野葦平資料館があり、書斎が復元されている。

wikipedia、昭和ガイドより

12月7日頃(2018年、2019年は12月7日)。および冬至までの期間。

太陽黄径255度。

小雪から数えて15日目ごろ。

山岳だけでなく、平野にも降雪のある時節ということから大雪といわれたものでしょう。本格的に雪が降り始めるころです。

このころになると九州地方でも初氷が張り、全国的に冬一色になります。スキー場がオープンしたり、熊が冬眠に入るのもこのころ。

鰤(ぶり)など冬の魚の漁も盛んになります。

※「おおゆき」ではなく「たいせつ」と読みます。お間違いなく。

●風花(かざはな)

晴天の青空の中をハラハラと舞うように降る雪のこと。本格的な冬の前触れとされています。

●季節の言葉

冬日和(ふゆびより)

穏やかに晴れた冬の日のこと。

※冷ゆることの至りて甚だしきときなれば也(歴便覧)

一年で一番寒さの厳しい頃。逆の見方をすれば、これからは安宅格なると言うことである。春はもう目の前である。

(「歴便覧」は天明七年(1787、寛政十年(1798)に再版)に出版された暦の解説書です)

●安宅(あんたく)・・ 身を置くのに安全で心配のない所。

日本の行事・暦、二十四節気コラムより

昨日はどこの新聞もこの方の訃報が一面を飾った。

できる事ならこの方がこれまで行ってきた人道支援の記事に置き換えていただきたい。

だれが何のために?

殺される理由があったのだろうか?

乾いた大地を恵みの水で潤し、緑の農地に変えたのは、九州で育まれた知恵だった。アフガニスタンで、かんがい事業に取り組む中村哲医師に教わった

▼中村さんは、戦乱と干ばつで土地も人心も荒れ果てた国で、1600本の井戸を掘り、長大な用水路を築いた。用水路の取水口に導入したのは、江戸時代に筑後川に築かれた山田堰(ぜき)の工法だ。「郷土の先人の技術を生かすことができ、誇りに思う」と話していた

▼非政府組織(NGO)「ペシャワール会」(事務局・福岡市)の仲間とともに、1991年から同国で人道活動を続けてきた中村さん。本紙にも時々、現地の様子を寄稿してくれた。最新の報告は今月2日付。本紙ホームページでぜひ見てほしい

▼アフガン政府からも顧みられない貧しく、治安の悪い村で進めたかんがい事業。記事に添えられた写真は、政府関係者さえ恐れて近寄らないという村の指導者たちが、はち切れんばかりの笑顔で、穏やかにほほ笑む中村さんを囲んでいる

▼この地で中村さんがどんな存在だったかを伝えてくれる写真を見ていると、突然の悲報がとても現実だとは思えない。きのう、中村さんらが乗った車が銃撃され、中村さんや運転手らが亡くなった

▼これまでも多くの命を救い、これからも救うはずだった。残念でならない。せめてこの言葉を贈りたい。「あなたを郷土の先輩に持つことができ、心から誇りに思う」

西日本新聞【春秋】2019・12・5

中村 哲(なかむら てつ、1946年9月15日 - 2019年12月4日)は、日本の医師。 ペシャワール会現地代表、ピース・ジャパン・メディカル・サービス(PMS)総院長。

経歴

福岡県福岡市出身。古賀市立古賀西小学校、西南学院中学校、福岡県立福岡高等学校、九州大学医学部卒業。国内病院勤務ののち、1984年、パキスタン北西辺境州の州都ペシャワールに赴任。以来、20年以上にわたってハンセン病を中心とする医療活動に従事する。登山と昆虫採集が趣味で、1978年には7000m峰ティリチミール登山隊に帯同医師として参加した。

パキスタン・アフガニスタン地域で長く活動してきたが、パキスタン国内では政府の圧力で活動の継続が困難になったとして、以後はアフガニスタンに現地拠点を移して活動を続ける意思を示している。

小説家の火野葦平は母方の伯父である(妹が中村の母)。外祖父で若松において港湾荷役業を営んでいた玉井金五郎が映画『花と竜』のモデルとなったことで、周囲から玉井家が暴力団関係者と誤解され、中村も迷惑を被ったとしている。西日本新聞記者で同社北九州本社代表を務め、現在はプロサッカーチーム:ギラヴァンツ北九州代表取締役社長の職に在る玉井行人は従兄弟に当たる[1]。また福岡高等学校時代の同期に原尞がいる。

自身はキリスト教プロテスタント系バプテスト派のクリスチャンであるが、現地の人々の信仰や価値観に最大限の敬意を表しながら活動を続けている。

2003年にマグサイサイ賞を受賞した。2004年には、皇居に招かれ明仁天皇・美智子皇后と紀宮清子内親王(いずれも当時)へアフガニスタンの現況報告を行った。同年、第14回イーハトーブ賞受賞。

2008年には参議院外交防衛委員会で、参考人としてアフガニスタン情勢を語っている。また、天皇陛下御在位20年記念式典 にも明仁天皇・美智子皇后が関心を持つ分野に縁のある代表者の一人として紹介され列席している。

2010年、水があれば多くの病気と帰還難民問題を解決できるとして、福岡県の山田堰をモデルにして建設していた、ガンベリー砂漠まで総延長25kmを超える用水路が完成する。約10万人の農民が暮らしていける基盤を作る。

2013年、第24回福岡アジア文化賞大賞、第61回菊池寛賞を受賞した。2014年、『天、共に在り―アフガニスタン三十年の闘い』で、第1回城山三郎賞、第4回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞した。

2016年、現地人が自分で用水路を作れるように、学校を準備中。住民の要望によりモスク(イスラム教の礼拝堂)やマドラサ(イスラム教の教育施設)を建設。旭日双光章受章。

2018年、アフガニスタンの国家勲章を受章した。

2019年10月7日、アフガニスタンでの長年の活動が認められ、同国の名誉市民権を授与されたが、同年12月4日、アフガニスタンの東部ナンガルハル州の州都ジャラーラーバードにおいて、車で移動中に何者かに銃撃を受け、右胸に一発被弾した。負傷後、現地の病院に搬送された際には意識があったが、さらなる治療の為にパルヴァーン州バグラームにあるアメリカ軍のバグラム空軍基地へ搬送される途中で死亡した。なお、中村と共に車に同乗していた5名(運転手や警備員など)もこの銃撃により死亡した。

中村が襲撃されたこの事件に対してターリバーンは報道官が声明を発表し、組織の関与を否定。一方でアフガニスタン大統領のアシュラフ・ガニーは「テロ事件である」とする声明を発した。

できる事ならこの方がこれまで行ってきた人道支援の記事に置き換えていただきたい。

だれが何のために?

殺される理由があったのだろうか?

乾いた大地を恵みの水で潤し、緑の農地に変えたのは、九州で育まれた知恵だった。アフガニスタンで、かんがい事業に取り組む中村哲医師に教わった

▼中村さんは、戦乱と干ばつで土地も人心も荒れ果てた国で、1600本の井戸を掘り、長大な用水路を築いた。用水路の取水口に導入したのは、江戸時代に筑後川に築かれた山田堰(ぜき)の工法だ。「郷土の先人の技術を生かすことができ、誇りに思う」と話していた

▼非政府組織(NGO)「ペシャワール会」(事務局・福岡市)の仲間とともに、1991年から同国で人道活動を続けてきた中村さん。本紙にも時々、現地の様子を寄稿してくれた。最新の報告は今月2日付。本紙ホームページでぜひ見てほしい

▼アフガン政府からも顧みられない貧しく、治安の悪い村で進めたかんがい事業。記事に添えられた写真は、政府関係者さえ恐れて近寄らないという村の指導者たちが、はち切れんばかりの笑顔で、穏やかにほほ笑む中村さんを囲んでいる

▼この地で中村さんがどんな存在だったかを伝えてくれる写真を見ていると、突然の悲報がとても現実だとは思えない。きのう、中村さんらが乗った車が銃撃され、中村さんや運転手らが亡くなった

▼これまでも多くの命を救い、これからも救うはずだった。残念でならない。せめてこの言葉を贈りたい。「あなたを郷土の先輩に持つことができ、心から誇りに思う」

西日本新聞【春秋】2019・12・5

中村 哲(なかむら てつ、1946年9月15日 - 2019年12月4日)は、日本の医師。 ペシャワール会現地代表、ピース・ジャパン・メディカル・サービス(PMS)総院長。

経歴

福岡県福岡市出身。古賀市立古賀西小学校、西南学院中学校、福岡県立福岡高等学校、九州大学医学部卒業。国内病院勤務ののち、1984年、パキスタン北西辺境州の州都ペシャワールに赴任。以来、20年以上にわたってハンセン病を中心とする医療活動に従事する。登山と昆虫採集が趣味で、1978年には7000m峰ティリチミール登山隊に帯同医師として参加した。

パキスタン・アフガニスタン地域で長く活動してきたが、パキスタン国内では政府の圧力で活動の継続が困難になったとして、以後はアフガニスタンに現地拠点を移して活動を続ける意思を示している。

小説家の火野葦平は母方の伯父である(妹が中村の母)。外祖父で若松において港湾荷役業を営んでいた玉井金五郎が映画『花と竜』のモデルとなったことで、周囲から玉井家が暴力団関係者と誤解され、中村も迷惑を被ったとしている。西日本新聞記者で同社北九州本社代表を務め、現在はプロサッカーチーム:ギラヴァンツ北九州代表取締役社長の職に在る玉井行人は従兄弟に当たる[1]。また福岡高等学校時代の同期に原尞がいる。

自身はキリスト教プロテスタント系バプテスト派のクリスチャンであるが、現地の人々の信仰や価値観に最大限の敬意を表しながら活動を続けている。

2003年にマグサイサイ賞を受賞した。2004年には、皇居に招かれ明仁天皇・美智子皇后と紀宮清子内親王(いずれも当時)へアフガニスタンの現況報告を行った。同年、第14回イーハトーブ賞受賞。

2008年には参議院外交防衛委員会で、参考人としてアフガニスタン情勢を語っている。また、天皇陛下御在位20年記念式典 にも明仁天皇・美智子皇后が関心を持つ分野に縁のある代表者の一人として紹介され列席している。

2010年、水があれば多くの病気と帰還難民問題を解決できるとして、福岡県の山田堰をモデルにして建設していた、ガンベリー砂漠まで総延長25kmを超える用水路が完成する。約10万人の農民が暮らしていける基盤を作る。

2013年、第24回福岡アジア文化賞大賞、第61回菊池寛賞を受賞した。2014年、『天、共に在り―アフガニスタン三十年の闘い』で、第1回城山三郎賞、第4回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞した。

2016年、現地人が自分で用水路を作れるように、学校を準備中。住民の要望によりモスク(イスラム教の礼拝堂)やマドラサ(イスラム教の教育施設)を建設。旭日双光章受章。

2018年、アフガニスタンの国家勲章を受章した。

2019年10月7日、アフガニスタンでの長年の活動が認められ、同国の名誉市民権を授与されたが、同年12月4日、アフガニスタンの東部ナンガルハル州の州都ジャラーラーバードにおいて、車で移動中に何者かに銃撃を受け、右胸に一発被弾した。負傷後、現地の病院に搬送された際には意識があったが、さらなる治療の為にパルヴァーン州バグラームにあるアメリカ軍のバグラム空軍基地へ搬送される途中で死亡した。なお、中村と共に車に同乗していた5名(運転手や警備員など)もこの銃撃により死亡した。

中村が襲撃されたこの事件に対してターリバーンは報道官が声明を発表し、組織の関与を否定。一方でアフガニスタン大統領のアシュラフ・ガニーは「テロ事件である」とする声明を発した。

「雄弁は銀、沈黙は金」。19世紀の歴史家カーライルの著書にある言葉だ。雄弁は大切だが、沈黙すべきときを心得るのはもっと大切という戒め

▼桜の下で親交を深めた人たちにとっては「ごまかしは銀、沈黙は金、記録破棄はダイヤモンド」か。安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に、税金を使って首相の後援者を大量に招いていたという疑いが浮上した

▼政府は、名簿がないので詳細不明-の一点張りだ。名簿は野党が資料請求した日に裁断処分。たまたまその日にシュレッダーの予約が入っていたので、と。眉に唾を付けたくなる

▼2015年の同会には、預託商法で消費者庁に処分を受けた会社の元会長が招待されていた。同社は招待状を、顧客を信用させる宣伝に使っていたという。招待状には首相枠推薦とみられる番号が。事実とすれば、誰がどんな理由で招待したのか。首相は「個人に関する情報なので回答は控える」と逃げの一手だ

▼もり・かけ問題、自衛隊の日報隠しなど、政権に都合の悪い問題が露見するたび、ごまかし、口を閉ざし、証拠の記録は残ってないと言い張って追及を逃れてきた安倍流「危機回避の方程式」が、今回も。過去の成功体験から、うやむやにしているうちに世間は忘れると高をくくっているのなら、国民も甘く見られたものだ

▼今日が誕生日のカーライルのこんな箴言(しんげん)も耳が痛い。「この国民にして、この政府あり」

西日本新聞【春秋】2019・12・04

トーマス・カーライル(Thomas Carlyle, 1795年12月4日 - 1881年2月5日)は、19世紀イギリス(大英帝国)の歴史家・評論家。

スコットランドのダンフリーズ・アンド・ ガロウェイ、エクルフェカン(英語版)出身。

代表作には、『英雄崇拝論』、『フランス革命史』、『オリバー・クロムウェル』、『衣装哲学』、『過去と現在』などがある。ドイツ文学を研究したことでも知られ、ゲーテとの往復書簡がある。〈全集 The works of Thomas Carlyle〉は30巻に達している。

1865年にはエディンバラ大学の学長に任命され、1868年まで務めた。

格言

カーライルは、大英帝国(ヴィクトリア朝)時代を代表する著述家・言論人として様々な金言がある。

「この国民にしてこの政府あり」はその一つ。元は19世紀イギリスの修道士の発言「国民は、自分達と同程度の政府しか持てない」。「杓子定規なお役所仕事」をレッドテープと呼ぶが、これはカーライルが広めたとされる。「雄弁は銀、沈黙は金」はカーライルの言葉ではなく、ギリシャにもローマにも関係ない。カーライルの『衣装哲学』第三章目によると、これは彼がスイスで見たドイツ語の碑文である。

▼桜の下で親交を深めた人たちにとっては「ごまかしは銀、沈黙は金、記録破棄はダイヤモンド」か。安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に、税金を使って首相の後援者を大量に招いていたという疑いが浮上した

▼政府は、名簿がないので詳細不明-の一点張りだ。名簿は野党が資料請求した日に裁断処分。たまたまその日にシュレッダーの予約が入っていたので、と。眉に唾を付けたくなる

▼2015年の同会には、預託商法で消費者庁に処分を受けた会社の元会長が招待されていた。同社は招待状を、顧客を信用させる宣伝に使っていたという。招待状には首相枠推薦とみられる番号が。事実とすれば、誰がどんな理由で招待したのか。首相は「個人に関する情報なので回答は控える」と逃げの一手だ

▼もり・かけ問題、自衛隊の日報隠しなど、政権に都合の悪い問題が露見するたび、ごまかし、口を閉ざし、証拠の記録は残ってないと言い張って追及を逃れてきた安倍流「危機回避の方程式」が、今回も。過去の成功体験から、うやむやにしているうちに世間は忘れると高をくくっているのなら、国民も甘く見られたものだ

▼今日が誕生日のカーライルのこんな箴言(しんげん)も耳が痛い。「この国民にして、この政府あり」

西日本新聞【春秋】2019・12・04

トーマス・カーライル(Thomas Carlyle, 1795年12月4日 - 1881年2月5日)は、19世紀イギリス(大英帝国)の歴史家・評論家。

スコットランドのダンフリーズ・アンド・ ガロウェイ、エクルフェカン(英語版)出身。

代表作には、『英雄崇拝論』、『フランス革命史』、『オリバー・クロムウェル』、『衣装哲学』、『過去と現在』などがある。ドイツ文学を研究したことでも知られ、ゲーテとの往復書簡がある。〈全集 The works of Thomas Carlyle〉は30巻に達している。

1865年にはエディンバラ大学の学長に任命され、1868年まで務めた。

格言

カーライルは、大英帝国(ヴィクトリア朝)時代を代表する著述家・言論人として様々な金言がある。

「この国民にしてこの政府あり」はその一つ。元は19世紀イギリスの修道士の発言「国民は、自分達と同程度の政府しか持てない」。「杓子定規なお役所仕事」をレッドテープと呼ぶが、これはカーライルが広めたとされる。「雄弁は銀、沈黙は金」はカーライルの言葉ではなく、ギリシャにもローマにも関係ない。カーライルの『衣装哲学』第三章目によると、これは彼がスイスで見たドイツ語の碑文である。

日本列島に旧石器時代が存在したこと証明した国史跡「岩宿遺跡」(群馬県みどり市)の発掘から、今年は70周年。遺跡の発見者は相沢忠弘(1926~1989)。

1949年7月、相沢が黒曜石製の槍先型尖頭器(やりさきがたせんとうき)を見つけたことから本格的な発掘調査が行われ、関東ローム層(火山灰による地層)から石器が次々に発見されました。

岩宿は赤城、榛名、浅間などの火山に近く、ローム層の堆積時には人類は生息できなかったとする定説を覆した。刃部を磨いた局部磨製石斧の発見も、旧石器時代に打製石器のみならず、磨製石器が存在することを示す画期的な成果だった。

当時の発掘で、局部磨製石斧やナイフ形石器などがある岩宿Ⅰ石器文化(約3万5000年前)、石器が小型化する岩宿Ⅱ石器文化(約2万5000年前)と、石器群の変遷が明らかにされた。

槍先型尖頭器がどの時期に属するかは、この時点で不明だったが2001年の発掘で見つかった約500点の石器の中に類似の技法の尖頭器が見られ、これらの石器群を岩宿Ⅲ石器文化(約2万年前)と位置づけることが可能となった。

岩宿遺跡が位置し、相沢が他の遺跡も精力的に調査した赤城山麓は、日本の旧石器時代研究の発祥地と言われ、現在も最新の手法で研究が進む。9月に東京都で行われた講演会では

►気候変動と火山活動の影響で赤城山麓に居住した人が頻繁に移動していたこと

►石器の形態の流行から、赤城山麓が時期によって、南関東や東北などを拠点とする地域集団の活動範囲に組み込まれていたこと。

などの研究成果が示された。

●相沢 忠洋(あいざわ ただひろ、相澤 忠洋、1926年(大正15年)6月21日 - 1989年(平成元年)5月22日)は、日本の考古学者。納豆などの行商をしながら独学で考古研究を行っていたが、1949年(昭和24年)に群馬県新田郡笠懸村(現・みどり市)(岩宿遺跡)の関東ローム層から黒曜石で作られた打製石器を発見し 、それまで否定されてきた日本の旧石器時代の存在を証明した。

岩宿遺跡とは

第2次世界大戦の頃までの考古学者は、発掘を進めて赤土(関東ローム層)が出るとそれを「地山」と呼び、それ以上掘ることはありませんでした。土器を使っていた縄文時代(世界史では新石器時代にあたる)の人々が日本の最初の住人だと考えていたからです。

この考古学・日本史の常識を覆し、日本にも世界史でいう旧石器時代段階に人々が生活していたことをはじめて明らかにしたのが、岩宿遺跡です。

遺跡の発見、発掘

岩宿遺跡は、群馬県みどり市笠懸町阿左美地内の琴平山・稲荷山という小さな丘陵が接する部分に位置しています。

1946年、切り通しの道となっていた岩宿遺跡を通りかかった相沢忠洋は、切り通しで露出していた赤土(関東ローム層)から、石器を発見しました。相沢はその後も、何度となくその崖を調査し、赤土の中から次々に石器を見つけましたが、土器が伴うことはありませんでした。当時は、1.5万年以上前の火山灰でできた関東ローム層の時代には、ヒトが住めなかったといわれていましたが、自分が確かめた事実を信じ、1949年の夏、ついに誰が見ても疑いようのない黒耀石の石槍を発見しました。

この発見は、いち早く東京の学者に知らされ、相澤さんと明治大学が岩宿遺跡を発掘調査をすることになりました。1949年9月11日、岩宿の丘に立った発掘調査隊は、それまで未知の地層であった関東ローム層に挑み、ついにその地層の中から石器が出土することを確認しました。その後、その年の10月、翌1950年4月にも発掘調査が行われましたが、こうした一連の岩宿遺跡の調査によって以下のことが明らかとなりました。

その当時、最も古いと考えられていた縄文時代の土器がやや離れたC地点から発見されましたが、それらは関東ローム層より上の黒土に含まれていましたので、ローム層から発見された岩宿遺跡(A・B地点)の石器は、明らかに古いことがわかりました。そして、土器を伴わず、石器だけが発見されるため、縄文時代とは違う時代のものと考えられました。また、発掘調査によって関東ローム層中に層を違えて2つの石器群が発見されました。少なくとも約3.5万年前(岩宿I石器文化)と約2.5万年前(岩宿II石器文化)の時期があることがわかり、早くもこの時点で、岩宿遺跡の時代に異なる文化の段階があり、その岩宿時代が長い時期にわたっていたことが予想できました。

1949年7月、相沢が黒曜石製の槍先型尖頭器(やりさきがたせんとうき)を見つけたことから本格的な発掘調査が行われ、関東ローム層(火山灰による地層)から石器が次々に発見されました。

岩宿は赤城、榛名、浅間などの火山に近く、ローム層の堆積時には人類は生息できなかったとする定説を覆した。刃部を磨いた局部磨製石斧の発見も、旧石器時代に打製石器のみならず、磨製石器が存在することを示す画期的な成果だった。

当時の発掘で、局部磨製石斧やナイフ形石器などがある岩宿Ⅰ石器文化(約3万5000年前)、石器が小型化する岩宿Ⅱ石器文化(約2万5000年前)と、石器群の変遷が明らかにされた。

槍先型尖頭器がどの時期に属するかは、この時点で不明だったが2001年の発掘で見つかった約500点の石器の中に類似の技法の尖頭器が見られ、これらの石器群を岩宿Ⅲ石器文化(約2万年前)と位置づけることが可能となった。

岩宿遺跡が位置し、相沢が他の遺跡も精力的に調査した赤城山麓は、日本の旧石器時代研究の発祥地と言われ、現在も最新の手法で研究が進む。9月に東京都で行われた講演会では

►気候変動と火山活動の影響で赤城山麓に居住した人が頻繁に移動していたこと

►石器の形態の流行から、赤城山麓が時期によって、南関東や東北などを拠点とする地域集団の活動範囲に組み込まれていたこと。

などの研究成果が示された。

●相沢 忠洋(あいざわ ただひろ、相澤 忠洋、1926年(大正15年)6月21日 - 1989年(平成元年)5月22日)は、日本の考古学者。納豆などの行商をしながら独学で考古研究を行っていたが、1949年(昭和24年)に群馬県新田郡笠懸村(現・みどり市)(岩宿遺跡)の関東ローム層から黒曜石で作られた打製石器を発見し 、それまで否定されてきた日本の旧石器時代の存在を証明した。

岩宿遺跡とは

第2次世界大戦の頃までの考古学者は、発掘を進めて赤土(関東ローム層)が出るとそれを「地山」と呼び、それ以上掘ることはありませんでした。土器を使っていた縄文時代(世界史では新石器時代にあたる)の人々が日本の最初の住人だと考えていたからです。

この考古学・日本史の常識を覆し、日本にも世界史でいう旧石器時代段階に人々が生活していたことをはじめて明らかにしたのが、岩宿遺跡です。

遺跡の発見、発掘

岩宿遺跡は、群馬県みどり市笠懸町阿左美地内の琴平山・稲荷山という小さな丘陵が接する部分に位置しています。

1946年、切り通しの道となっていた岩宿遺跡を通りかかった相沢忠洋は、切り通しで露出していた赤土(関東ローム層)から、石器を発見しました。相沢はその後も、何度となくその崖を調査し、赤土の中から次々に石器を見つけましたが、土器が伴うことはありませんでした。当時は、1.5万年以上前の火山灰でできた関東ローム層の時代には、ヒトが住めなかったといわれていましたが、自分が確かめた事実を信じ、1949年の夏、ついに誰が見ても疑いようのない黒耀石の石槍を発見しました。

この発見は、いち早く東京の学者に知らされ、相澤さんと明治大学が岩宿遺跡を発掘調査をすることになりました。1949年9月11日、岩宿の丘に立った発掘調査隊は、それまで未知の地層であった関東ローム層に挑み、ついにその地層の中から石器が出土することを確認しました。その後、その年の10月、翌1950年4月にも発掘調査が行われましたが、こうした一連の岩宿遺跡の調査によって以下のことが明らかとなりました。

その当時、最も古いと考えられていた縄文時代の土器がやや離れたC地点から発見されましたが、それらは関東ローム層より上の黒土に含まれていましたので、ローム層から発見された岩宿遺跡(A・B地点)の石器は、明らかに古いことがわかりました。そして、土器を伴わず、石器だけが発見されるため、縄文時代とは違う時代のものと考えられました。また、発掘調査によって関東ローム層中に層を違えて2つの石器群が発見されました。少なくとも約3.5万年前(岩宿I石器文化)と約2.5万年前(岩宿II石器文化)の時期があることがわかり、早くもこの時点で、岩宿遺跡の時代に異なる文化の段階があり、その岩宿時代が長い時期にわたっていたことが予想できました。

カレンダーに今日は「カレンダーの日」とありました。

初めて見る言葉なので調べてみると「全国団扇扇子カレンダー協議会」が12月3日を「カレンダーの日」と決めたとあります。

「団扇」・「扇子」この字も日頃あまり見ない字なので調べないと読めませんでした。

「うちわ」・「せんす」と読むそうです。

「せんす」は何とか読めそうですが「うちわ」は見たことはあるけれど読めそうにありません。

カレンダーの日については株式会社創日社が分かりやすく説明されたものがありますので転載いたします。

12月3日はカレンダーの日

日本で現在使用している太陽暦が採用されたのは1872年(明治5年)のこと。当時、政府は「来る12月3日を新暦(太陽暦)の明治6年1月1日とする」と発表しました。それまで太陰太陽暦ですべてが動いていたのに、わずか23日後から暦が変わることになり、その混乱ぶりは想像以上のものだったようです。

しかし、この改暦は、太陽暦を採用している諸外国と外交上で足並みをそろえるため、そして日本が文明国家に仲間入りしたことを海外に広くアピールするための施行でもありました。その後の日本が文明国家として大きく成長したのはいうまでもありません。

ところが、社会は太陽暦にのっとって動いてはいましたが、大正、昭和に入るまで庶民の暮らしはまだまだ旧暦によるところが大きかったのです。たとえば、農村の種まきや祭礼日、親の命日などは旧暦通りに行われていました。1947年(昭和22年)の調査では「新旧暦を併用して使っている」と答えた人は、全国で44パーセントにものぼったとか。庶民の暮らしにいかに太陰太陽暦が浸透していたかを考えると、改暦当時の大混乱ぶりが想像できるでしょう。

ともあれ、日本国民に大きな衝撃を与えた1872年の改暦、この史実に基づき1988年(昭和63年)に全国団扇扇子カレンダー協議会によって、12月3日を「カレンダーの日」と定めました。

全国団扇扇子カレンダー協議会 ホームページより引用

初めて見る言葉なので調べてみると「全国団扇扇子カレンダー協議会」が12月3日を「カレンダーの日」と決めたとあります。

「団扇」・「扇子」この字も日頃あまり見ない字なので調べないと読めませんでした。

「うちわ」・「せんす」と読むそうです。

「せんす」は何とか読めそうですが「うちわ」は見たことはあるけれど読めそうにありません。

カレンダーの日については株式会社創日社が分かりやすく説明されたものがありますので転載いたします。

12月3日はカレンダーの日

日本で現在使用している太陽暦が採用されたのは1872年(明治5年)のこと。当時、政府は「来る12月3日を新暦(太陽暦)の明治6年1月1日とする」と発表しました。それまで太陰太陽暦ですべてが動いていたのに、わずか23日後から暦が変わることになり、その混乱ぶりは想像以上のものだったようです。

しかし、この改暦は、太陽暦を採用している諸外国と外交上で足並みをそろえるため、そして日本が文明国家に仲間入りしたことを海外に広くアピールするための施行でもありました。その後の日本が文明国家として大きく成長したのはいうまでもありません。

ところが、社会は太陽暦にのっとって動いてはいましたが、大正、昭和に入るまで庶民の暮らしはまだまだ旧暦によるところが大きかったのです。たとえば、農村の種まきや祭礼日、親の命日などは旧暦通りに行われていました。1947年(昭和22年)の調査では「新旧暦を併用して使っている」と答えた人は、全国で44パーセントにものぼったとか。庶民の暮らしにいかに太陰太陽暦が浸透していたかを考えると、改暦当時の大混乱ぶりが想像できるでしょう。

ともあれ、日本国民に大きな衝撃を与えた1872年の改暦、この史実に基づき1988年(昭和63年)に全国団扇扇子カレンダー協議会によって、12月3日を「カレンダーの日」と定めました。

全国団扇扇子カレンダー協議会 ホームページより引用

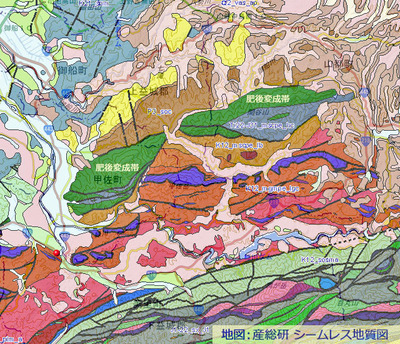

肥後変成帯

昨日はくまもと大地の成り立ち12月度例会がありました。

ミグマタイトの観察ということで美里町役場中央庁舎に集合して甲佐町大字西原字七里木(広瀬~中村の川床(緑川))周辺の緑川川床を仲間たちと見て廻りました。今回の参加者は22名でした。

緑川の川沿いに露頭するミグマタイトは大きな岩の塊でいろいろな形の縞模様が入った岩石です。

ミグマタイトは2009年5月に日本の地質百選に選ばれています。

「ミグマタイト」については今は中学生教科の中に出てくるようです。

●肥後変成帯(ミグマタイト)

この辺り一帯にみられるスジが入った岩石は、ミグマタイト 肥後変成帯と呼ばれる。圧力や温度の作用で縞模様に出来たもので、岩石の形成を確認できる貴重な資料。

日本の地質百選の一つになっています。

●ミグマタイトの産地

ミグマタイトは、大陸性地殻を構成する主要な岩石のひとつであり、高温型変成帯の角閃岩相高温部〜グラニュライト相の変成岩分布域によくみられる。日本では、ミグマタイトは中央構造線北側の領家変成帯や、北海道日高山脈の日高変成帯などにみられる。

現地で川路先生から説明がありましたが今回はレシピの用意もなかったので覚えきらないことが多くてミグマタイトをまとめるのにひと苦労。

岩石採集もしましたが、手に持てる手ごろな大きさのものがなかなか探せなくて、ほとんど観察主体の例会になりました。

でもこうして帰ってから復習しながら資料をあさってみますと岩石の成り立ちにも触れることができて、いい勉強になったと思っています。

ミグマタイトの縞模様も見事でしたが、空いっぱいのイワシ雲も見事なものでした。

でも歳をとってからの川歩きは若い時とは違って随分足腰にダメージが来て、帰ってから大変辛い思いをしました。

★ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

ミグマタイトmigmatite

変成岩とそれより後期に形成された花崗岩質岩石が混然として,もとの岩石の性質がわからなくなった特殊な岩石。多くの混成岩は片麻岩状で,高温の広域変成帯に産する。混成岩は超変成岩の一種で,変成岩と花崗岩物質が特殊な注入変成作用で混り合ったフィンランドの先カンブリア時代の片麻状岩石に対して,J.セダーホルムが 1907年に命名。そのほかマグマと母岩を同化して化学組成が変った岩石や,2種のマグマの混合してできた岩石 hybridをさすこともある。

★デジタル大辞泉の解説

ミグマタイト(migmatite)

変成岩と花崗岩(かこうがん)質マグマとが混じり合ってできた片麻岩状の岩石。変成岩の一部が溶融してできたものもある。混成岩。

★世界大百科事典 第2版の解説

ミグマタイト【migmatite】

混成岩ともいう。非常に高い温度の変成作用をうけると,岩石は部分的に融解し,そのマグマと高温の変成岩が混ざりあう。こうしてできた岩石をミグマタイトという。部分的に融解してできたマグマの化学組成はだいたいにおいて花コウ岩のそれに近い。また混ざりあうときには,変成岩に層状または脈状にマグマが浸透し,そのマグマと変成岩との境は不明瞭となる場合が多い。そこで見かけ上,縞状片麻岩と似たものになる。このようなミグマタイトがつくられる温度は大体700℃以上と考えられる。

★wikipedia

ミグマタイト(混成岩、migmatite)は、変成岩と火成岩が混在してみえる岩石の総称である。一般に、苦鉄質(mafic)な部分が暗色部に対応し、珪長質(felsic)な部分が明色部に対応する。一般に変成岩は融解部を含む岩石には使用しないので、ミグマタイトは変成岩である片麻岩と火成岩である花崗岩の中間に位置付けられる岩石といえる。

語源はギリシア語で「混合物」を意味する「migma」に由来しており、ヤコブ・ゼーデルホルム (J. J. Sederholm) が1907年に命名した。

今日から師走。

ひと月たてば令和2年。

時計の針はいつも同じように動いているのに歳を取るとなぜ月日が経つのが早く思えるのだろう?

師走

僧がお経をあげるために東西を馳せることから、

「師が馳せる月」→「しはせつき」→「しわす」となったといわれています。

「師」は「僧」を指すのが一般的。

「馳せる」は「走る。急いで行く」という意味です。

季節:仲冬(ちゅうとう) ※大雪から小寒の前日まで。