ラ・パンセの猫、あれからほぼ1か月、いっこうに姿が見えません。

事故に遭ったのか、病気で亡くなったのか、それとも家出か、・・・

あ!久しぶり。

今朝姿が見えました。

どこに居たんでしょうね。

以前より肥えたみたいだね。

ひょっとしておなかに子供が?・・・

いつも居るものが居なくなると気になるものなんですね。

猫はあまり好きではないんだけど・・・

事故に遭ったのか、病気で亡くなったのか、それとも家出か、・・・

あ!久しぶり。

今朝姿が見えました。

どこに居たんでしょうね。

以前より肥えたみたいだね。

ひょっとしておなかに子供が?・・・

いつも居るものが居なくなると気になるものなんですね。

猫はあまり好きではないんだけど・・・

先日の雨風で桜はほとんど散ってしまいました。私が歩く八代緑の回廊線の桜はみんな葉桜です。でもひとところ半分ほど花が残っている箇所があります。

遅咲きの桜だったのかな。

この散歩道に藤棚が2か所あります。藤の花は歩いているとあまり目立ちませんが・・

下から見上げるときれいに咲いています。

昨年購入した孔雀サボテン、1月終わり頃の大寒波でサボテン、蘭類はほぼ全滅。

今朝起きてみると今年購入の孔雀サボテンが一つ咲きました。

もう枯らさないから・・・

遅咲きの桜だったのかな。

この散歩道に藤棚が2か所あります。藤の花は歩いているとあまり目立ちませんが・・

下から見上げるときれいに咲いています。

昨年購入した孔雀サボテン、1月終わり頃の大寒波でサボテン、蘭類はほぼ全滅。

今朝起きてみると今年購入の孔雀サボテンが一つ咲きました。

もう枯らさないから・・・

(日本経済新聞 6日 宮崎市) 川内原発1・2号機の運転差し止め認めず 福岡高裁支部

関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転停止を命じた3月の大津地裁の仮処分決定と司法判断が分かれた

小さな島国 何故正反対の判断が下されるのか

この狭い日本に原発の数は54基あるそうです アメリカ、フランスに次いで世界第3位 福島の問題は一向に解決していません

日本近辺には色々なプレートがひしめき合い、沈み込んだプレートはマグマを形成します

日本列島は火山帯でおおわれています 日本列島のどこでも地震が非常に起こりやすい地形です

国が再稼働を進める中で原発の再稼働についての世論は、賛否が割れている状態です。

福島原発事故以来、原発の差し止めを巡る裁判所の判決や決定は割れています。

今回は原子力委員会の示した新基準に合理性があるとして、西川知一郎裁判長は川内原発差し止めを認めませんでした。

原発の安全性やリスクについてどうして司法の判断がまちまちなんだろう・・・司法も十人十色でいいのか!

Posted by マー君 at

13:48

│Comments(0)

4月3日(日)は熊本県の博物館ミュージアムパートナーズ28年度活動第1回目として、天草、龍ヶ岳町椚島(くぐしま)及び千巌山に化石の採集に行ってきました。天草には多くの島があり、海岸線は入り組んだ複雑な地形になっています。この様な地形をリアス式海岸と言います。元々山であった土地が、長い年月のうちに沈んでいき、山あいの土地に海が入り込んでできたものです。

潮の関係により、天草ビジターセンター9時集合で、皆さん動きがまだ鈍いようです

何か見つかりましたか

〈上〉アンモナイトの化石と〈下〉何か生物が動き回った痕跡の化石です

天草は化石がたくさん見られる場所です 天草がジオパークに認定されましたので化石や自然の景観保護のため見学の注意事項と案内が立ててあります

岩石には、大きく分けて堆積岩と火成岩に分けられ、堆積岩は,れ き・砂・ 泥・火山砕屑物(かざんさいせつぶつ)・生物の遺がいなどが堆積して固まってできた岩石のグループで、火成岩は溶岩が冷えて固まった岩石です。

化石は、昔の生物が土砂に埋もれてしまい固い部分(骨やカラなど)が閉じ込められ残ったもので、化石は堆積岩にしか含まれません。

堆積岩の種類・・・ ●泥岩、砂岩、れき岩、 ●チャート、石灰岩、 ●凝灰岩

泥岩、砂岩、れき岩は粒の大きさによって区別される。泥岩<Ⅰ,16mm<砂岩<2mm<れき岩

チャートと石灰岩は生物の遺骸が水に溶けて固まったもの

チャートの主な成分は二酸化ケイ素で石灰岩は炭酸カルシウム

石灰岩のほうが柔らかく容易に傷がつき、塩酸をかけると二酸化炭素が発生する。

火山噴出物が堆積したものが凝灰岩。

〈左〉チャート 〈右〉石灰岩 ついでに拾ってきました

今回 、博物館ネットワークセンター 川路芳弘先生の4月の活動は、天草上島で化石と地層の観察会を行いましたが、観察場所は、龍ヶ岳町椚島(くぐしま)及び千巌山でした。潮の関係や、途中から雨が降ってきたりして十分な成果はありませんでしたが、これまで先生のグループで活動して集めたものをビジターセンターに標本として展示してあります。

興味ある方は是非天草ビジターセンターに立ち寄ってください。入館は無料です。

潮の関係により、天草ビジターセンター9時集合で、皆さん動きがまだ鈍いようです

何か見つかりましたか

〈上〉アンモナイトの化石と〈下〉何か生物が動き回った痕跡の化石です

天草は化石がたくさん見られる場所です 天草がジオパークに認定されましたので化石や自然の景観保護のため見学の注意事項と案内が立ててあります

岩石には、大きく分けて堆積岩と火成岩に分けられ、堆積岩は,れ き・砂・ 泥・火山砕屑物(かざんさいせつぶつ)・生物の遺がいなどが堆積して固まってできた岩石のグループで、火成岩は溶岩が冷えて固まった岩石です。

化石は、昔の生物が土砂に埋もれてしまい固い部分(骨やカラなど)が閉じ込められ残ったもので、化石は堆積岩にしか含まれません。

堆積岩の種類・・・ ●泥岩、砂岩、れき岩、 ●チャート、石灰岩、 ●凝灰岩

泥岩、砂岩、れき岩は粒の大きさによって区別される。泥岩<Ⅰ,16mm<砂岩<2mm<れき岩

チャートと石灰岩は生物の遺骸が水に溶けて固まったもの

チャートの主な成分は二酸化ケイ素で石灰岩は炭酸カルシウム

石灰岩のほうが柔らかく容易に傷がつき、塩酸をかけると二酸化炭素が発生する。

火山噴出物が堆積したものが凝灰岩。

〈左〉チャート 〈右〉石灰岩 ついでに拾ってきました

今回 、博物館ネットワークセンター 川路芳弘先生の4月の活動は、天草上島で化石と地層の観察会を行いましたが、観察場所は、龍ヶ岳町椚島(くぐしま)及び千巌山でした。潮の関係や、途中から雨が降ってきたりして十分な成果はありませんでしたが、これまで先生のグループで活動して集めたものをビジターセンターに標本として展示してあります。

興味ある方は是非天草ビジターセンターに立ち寄ってください。入館は無料です。

去年近所から戴いた山吹です、花はまだ見てません 今朝きれいに咲きました

山吹の花は黄色と思っていたら白でした・・白山吹です 『2016・04・04撮影』

2日前の臨港線沿いの田んぼ、春霞(はるかすみ)?靄(もや)?霧?

耕したての畑から水蒸気が立ち込めていますこんな光景は初めて見ました

今朝の八代緑の回廊線、昨日の雨で桜がだいぶ散りました

清明(せいめい)・・4月5日頃(2016年は4月4日) および穀雨(2016年は4月20日)までの期間

太陽黄径15度 春分から数えて15日目頃

※春先の清らかで生き生きとした様子を表した「清浄明潔」という語を略したもの

日本列島の北は青森県から南は鹿児島県まで徐福伝説があります。中国を出たことは確かなのですが、日本にたどり着いた証拠はなにもありません。一時期、中国でも徐福がいた事さえ疑問視された時期がありましたが、1982年6月、「中華人民共和国、江蘇(こうそ)省・かん楡(ゆ)県に徐福村が有り徐福伝説が残っており徐福が実在した事がわかりました。

西日本新聞 【春秋】 2016・4・2

今から2千年以上前、不思議な術を使う男が3千人の若い男女を伴い、船で中国を出発した。男の名は徐福。目的は東方の神山にある不老不死の霊薬だった►徐福が訪れた、という伝承は日本各地に残っている。佐賀県には、一行が霊薬を求めてたどった道筋が詳しく言い伝えられ、徐福が掘り当てたとされる温泉もある►史書は、徐福が「平原光沢」の地を得て王となり中国には戻らなかった、と伝えるのみだが、徐福の上陸地はどこか、終焉の地は、と想像をかき立てられる。ひょっとすると、一行はいくつかのグループに分かれて日本各地を訪ねたのかも知れない►大掛かりな船団を仕立てて徐福を送り出したのが、中国を初めて統一した秦の始皇帝だ。全てを手に入れた地上の覇者が最後に欲したのは、自らが神となること。すなわち不老不死である►始皇帝は兵士や軍馬をかたどった実物大の像を作らせ、自分の陵墓に納めた。「兵馬俑・へいばよう」と呼ばれる像の数は何と8千体。それ以上に、生きた人間がそのまま固まったかのように見える精緻な技巧に驚かされる。像は1体ずつ顔が違うそうだ。始皇帝を守った兵士たちを写実したとも►徐福の帰りを待ちわびながら、永遠に続く、現実そっくりの「帝国」を築こうとしたのか。九州国立博物館の「始皇帝と兵馬俑」展で実物の兵馬俑を間近に見ると、2千年の時を超えて伝わる始皇帝の執念に息をのんだ。

西日本新聞 【春秋】 2016・4・2

今から2千年以上前、不思議な術を使う男が3千人の若い男女を伴い、船で中国を出発した。男の名は徐福。目的は東方の神山にある不老不死の霊薬だった►徐福が訪れた、という伝承は日本各地に残っている。佐賀県には、一行が霊薬を求めてたどった道筋が詳しく言い伝えられ、徐福が掘り当てたとされる温泉もある►史書は、徐福が「平原光沢」の地を得て王となり中国には戻らなかった、と伝えるのみだが、徐福の上陸地はどこか、終焉の地は、と想像をかき立てられる。ひょっとすると、一行はいくつかのグループに分かれて日本各地を訪ねたのかも知れない►大掛かりな船団を仕立てて徐福を送り出したのが、中国を初めて統一した秦の始皇帝だ。全てを手に入れた地上の覇者が最後に欲したのは、自らが神となること。すなわち不老不死である►始皇帝は兵士や軍馬をかたどった実物大の像を作らせ、自分の陵墓に納めた。「兵馬俑・へいばよう」と呼ばれる像の数は何と8千体。それ以上に、生きた人間がそのまま固まったかのように見える精緻な技巧に驚かされる。像は1体ずつ顔が違うそうだ。始皇帝を守った兵士たちを写実したとも►徐福の帰りを待ちわびながら、永遠に続く、現実そっくりの「帝国」を築こうとしたのか。九州国立博物館の「始皇帝と兵馬俑」展で実物の兵馬俑を間近に見ると、2千年の時を超えて伝わる始皇帝の執念に息をのんだ。

八代駅と日本製紙

35年ほど前に八代に来ましたが八代駅はその当時とあまり変わっていない様に思います。駅のすぐ前には十條製紙(現在は日本製紙)が有り、製紙工場特有の異臭を感じました。熊本県下2番の人口を有する駅とは思えないほどみすぼらしく感じました。この駅の役割は人の乗降用の為の駅ではなく、製紙工場の原材料や、製品を輸送する為の駅であった訳です。貨物駅としての役割が大きかったのでしょう。駅の役割についてもう少し違った観点から開発していれば、八代という町も今とは随分変わっていたかも知れません。

製紙工場の煙突の煙を見たり、風向きの加減でこの町特有のにおいをかいだ時など、その当時から疑問に思っていた 事のひとつになぜ八代に製紙工場があるんだろう・・この疑問に宮地和紙についての講演が答えてくれました。

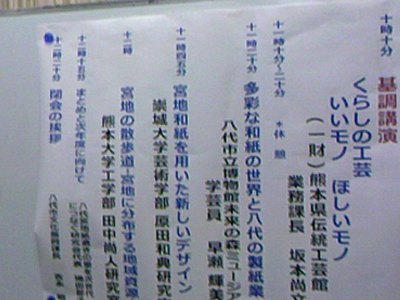

3月27日(日) 厚生会館にて宮地和紙についての講演がありました。八代と紙との関わりについて、八代市立博物館学芸員 早瀬輝美さんが上手くまとめられているので紹介します。

【日本での製紙の始まり】

610年、高句麗の僧曇徴が伝えたとされるが、曇徴以前に製紙技術が伝わっていた説もある

国産の紙で年代のわかる最古の紙は、正倉院に残る大宝2年(702)の戸籍の一部

紙の需要は、戸籍や行政文書、写経用紙など増大し、各地で紙が盛んにつくられるようになる

平安時代、仮名文字の発展とあいまって和様化された紙が作られていく

王朝文化を華やかに彩る紙を装飾する技術が発展する

1598年 加藤清正、朝鮮から高麗の紙漉き職人、道慶、慶春他9名を招き飽託郡亀井村で

御用紙を漉かせる(朝鮮式紙手漉き和紙のはじまり)

1600年頃 関ケ原合戦後柳川藩主立花宗茂が肥後加藤家に預けられると、新左衛門も肥後に移り住み、八代宮地で紙漉きを始める。新左衛門は越前出身の日源の一族と言われ、宮地に伝えられた紙漉きの技術は越前流と言われる(宮地和紙の始まり)

1632年 新左衛門一族の与三右衛門が宮地を訪れ紙漉きに従事、彼の子孫は筑後の矢賀部の姓に因んで矢壁姓を名乗る

【八代宮地紙】

八代宮地での製紙業の始まりは約400年前と言われている

地区を流れる水無川や支流の周辺には多くの紙漉きがいたと思われる

宮地の紙漉きの中でも、潘からの御用を受けて紙を漉き、製品を納入する「御用紙漉き」と呼ばれる人たちがおり(最多時11人)、扶持米の支給、職屋の建設、修復への援助、諸道具の支給などの特権を与えられるなどの保護を受けていた また、藩主やその一族が製造現場を見学に来ることもあった

【御用紙漉き】

御用紙漉きは宮地嶽ではなく、県北部の山鹿や南関などにもいたが、扶持米を支給されるなどの待遇は受けていなかった

宮地の御用紙漉きが藩の保護を受けていたのは、高級紙の製造ができたことが大きな原因の一つ 高級紙は儀礼や贈答には欠かせない紙類で、これまでよそから購入していた紙の製造が可能になったことは、潘にとっては経費の節約にもなった

【明治時代以降の宮地和紙 (1868~)】

博覧会への出品 明治9年京都博覧会に木村喜三次らが出品他

明治20年頃、藁紙の製法が伝わる

明治21年(1888) 木村増太(御用紙漉きの子孫)が県より製紙業視察を命じられ、先進地を巡視 コッピー紙(複写用紙)や漉き込み絵半紙などの伝習を受けてくる

大正7年(1916)、高知より製紙教師が指導に訪れる

大正14年(1925)木村家廃業(御用紙漉きの技が途絶える)

大正時代~昭和時代 共同でピーターや協同組合を作るなどした

障子紙やちり紙、温床紙(苗床の囲い紙)くん蒸紙(蜜柑の消毒用の覆い紙)等を生産

※大正14年(1925)製造戸数67戸(『熊本県産業調査書』)

昭和25年(1950)製造戸数17戸(『熊本県手漉和紙工業の現況』)

【八代の機械製紙の歴史】

明治31年(1898)東肥製紙株式会社操業開始(八代市坂本町)

明治36年(1903)東肥製紙株式会社は九州製紙株式会社に改称

大正13年(1924)八代工場が竣工(八代駅に隣接)

その後合併・分割により、樺太工業株式会社→王子製紙株式会社→十條製紙株式会社→日本製紙株式会社となり、現在に至る。

大正5年(1916)八代製紙株式会社の発足

宮地でも紙漉きの人たちの働き場を作った

当初は手漉きでスタートしたが、後に機械製紙に移行

昭和17年(1942)王子製紙株式会社に統合される。社員は引き続き王子製紙で働くことになった。

Posted by マー君 at

08:29

│Comments(0)

今日は花曇り、昨日の雨は桜雨・・・桜の花の咲くころの雨をこう呼びます。

小さな雨の中、桜を眺めながら花くぐりをする散歩も時にはいいものです。

(八代緑の回廊線 2016・03・31 11時頃)

2016・04・01

【ひょうたんなまず】

「各地で桜満開」

こちら不安が満開です

---------安保法周辺

小さな雨の中、桜を眺めながら花くぐりをする散歩も時にはいいものです。

(八代緑の回廊線 2016・03・31 11時頃)

2016・04・01

【ひょうたんなまず】

「各地で桜満開」

こちら不安が満開です

---------安保法周辺