八代駅と日本製紙

35年ほど前に八代に来ましたが八代駅はその当時とあまり変わっていない様に思います。駅のすぐ前には十條製紙(現在は日本製紙)が有り、製紙工場特有の異臭を感じました。熊本県下2番の人口を有する駅とは思えないほどみすぼらしく感じました。この駅の役割は人の乗降用の為の駅ではなく、製紙工場の原材料や、製品を輸送する為の駅であった訳です。貨物駅としての役割が大きかったのでしょう。駅の役割についてもう少し違った観点から開発していれば、八代という町も今とは随分変わっていたかも知れません。

製紙工場の煙突の煙を見たり、風向きの加減でこの町特有のにおいをかいだ時など、その当時から疑問に思っていた 事のひとつになぜ八代に製紙工場があるんだろう・・この疑問に宮地和紙についての講演が答えてくれました。

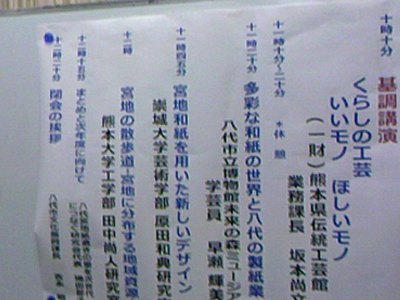

3月27日(日) 厚生会館にて宮地和紙についての講演がありました。八代と紙との関わりについて、八代市立博物館学芸員 早瀬輝美さんが上手くまとめられているので紹介します。

【日本での製紙の始まり】

610年、高句麗の僧曇徴が伝えたとされるが、曇徴以前に製紙技術が伝わっていた説もある

国産の紙で年代のわかる最古の紙は、正倉院に残る大宝2年(702)の戸籍の一部

紙の需要は、戸籍や行政文書、写経用紙など増大し、各地で紙が盛んにつくられるようになる

平安時代、仮名文字の発展とあいまって和様化された紙が作られていく

王朝文化を華やかに彩る紙を装飾する技術が発展する

1598年 加藤清正、朝鮮から高麗の紙漉き職人、道慶、慶春他9名を招き飽託郡亀井村で

御用紙を漉かせる(朝鮮式紙手漉き和紙のはじまり)

1600年頃 関ケ原合戦後柳川藩主立花宗茂が肥後加藤家に預けられると、新左衛門も肥後に移り住み、八代宮地で紙漉きを始める。新左衛門は越前出身の日源の一族と言われ、宮地に伝えられた紙漉きの技術は越前流と言われる(宮地和紙の始まり)

1632年 新左衛門一族の与三右衛門が宮地を訪れ紙漉きに従事、彼の子孫は筑後の矢賀部の姓に因んで矢壁姓を名乗る

【八代宮地紙】

八代宮地での製紙業の始まりは約400年前と言われている

地区を流れる水無川や支流の周辺には多くの紙漉きがいたと思われる

宮地の紙漉きの中でも、潘からの御用を受けて紙を漉き、製品を納入する「御用紙漉き」と呼ばれる人たちがおり(最多時11人)、扶持米の支給、職屋の建設、修復への援助、諸道具の支給などの特権を与えられるなどの保護を受けていた また、藩主やその一族が製造現場を見学に来ることもあった

【御用紙漉き】

御用紙漉きは宮地嶽ではなく、県北部の山鹿や南関などにもいたが、扶持米を支給されるなどの待遇は受けていなかった

宮地の御用紙漉きが藩の保護を受けていたのは、高級紙の製造ができたことが大きな原因の一つ 高級紙は儀礼や贈答には欠かせない紙類で、これまでよそから購入していた紙の製造が可能になったことは、潘にとっては経費の節約にもなった

【明治時代以降の宮地和紙 (1868~)】

博覧会への出品 明治9年京都博覧会に木村喜三次らが出品他

明治20年頃、藁紙の製法が伝わる

明治21年(1888) 木村増太(御用紙漉きの子孫)が県より製紙業視察を命じられ、先進地を巡視 コッピー紙(複写用紙)や漉き込み絵半紙などの伝習を受けてくる

大正7年(1916)、高知より製紙教師が指導に訪れる

大正14年(1925)木村家廃業(御用紙漉きの技が途絶える)

大正時代~昭和時代 共同でピーターや協同組合を作るなどした

障子紙やちり紙、温床紙(苗床の囲い紙)くん蒸紙(蜜柑の消毒用の覆い紙)等を生産

※大正14年(1925)製造戸数67戸(『熊本県産業調査書』)

昭和25年(1950)製造戸数17戸(『熊本県手漉和紙工業の現況』)

【八代の機械製紙の歴史】

明治31年(1898)東肥製紙株式会社操業開始(八代市坂本町)

明治36年(1903)東肥製紙株式会社は九州製紙株式会社に改称

大正13年(1924)八代工場が竣工(八代駅に隣接)

その後合併・分割により、樺太工業株式会社→王子製紙株式会社→十條製紙株式会社→日本製紙株式会社となり、現在に至る。

大正5年(1916)八代製紙株式会社の発足

宮地でも紙漉きの人たちの働き場を作った

当初は手漉きでスタートしたが、後に機械製紙に移行

昭和17年(1942)王子製紙株式会社に統合される。社員は引き続き王子製紙で働くことになった。

Posted by マー君 at

08:29

│Comments(0)