2014年07月02日

せせらぎに耳すますごと半夏生

せせらぎに耳すますごと半夏生 中村禎子

半夏生は雑節(ざっせつの一つで半夏(烏柄杓 からすびしゃく ・サトイモ科の多年草)という薬草が生える頃 名前の由来は「半夏」の「生」える時期にあたることから半夏生と呼ばれるようになりました

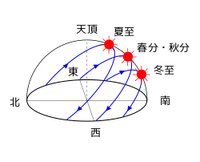

雑節とは、二十四節気・五節句などの暦日のほかに、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた、特別な暦日のことである。

一般に雑節と呼ばれるのは、次の9つである。

節分

彼岸

社日

八十八夜

入梅

半夏生・・天球上の黄経100度の点を太陽が通過する日となっている。夏至の日から数えて11日目毎年7月2日頃にあたる

土用

二百十日

二百二十日

これに、初午((はつうま). 2月最初の午(うま)の日)・三元(上元・中元・下元)、盂蘭盆、大祓を加える場合もある。

半夏生は、

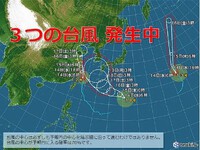

梅雨明け間近(地域によっては梅雨明けすぐ)の頃を示しています。 農業が中心だった頃の日本では農家にとって半夏生は大切な節目の日でした。

「チュウ(夏至)ははずせ、ハンゲ(半夏生)は待つな」ということわざや

「半夏半作」・・半夏以降の田植えは、はなはだしく収穫が減少する。という意味の言葉があり夏至の日以降、半夏生に入る前までに田植えを済ませて、半夏生の日以降は田植えをしないという習慣がありました。

半夏生は雑節(ざっせつの一つで半夏(烏柄杓 からすびしゃく ・サトイモ科の多年草)という薬草が生える頃 名前の由来は「半夏」の「生」える時期にあたることから半夏生と呼ばれるようになりました

雑節とは、二十四節気・五節句などの暦日のほかに、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた、特別な暦日のことである。

一般に雑節と呼ばれるのは、次の9つである。

節分

彼岸

社日

八十八夜

入梅

半夏生・・天球上の黄経100度の点を太陽が通過する日となっている。夏至の日から数えて11日目毎年7月2日頃にあたる

土用

二百十日

二百二十日

これに、初午((はつうま). 2月最初の午(うま)の日)・三元(上元・中元・下元)、盂蘭盆、大祓を加える場合もある。

半夏生は、

梅雨明け間近(地域によっては梅雨明けすぐ)の頃を示しています。 農業が中心だった頃の日本では農家にとって半夏生は大切な節目の日でした。

「チュウ(夏至)ははずせ、ハンゲ(半夏生)は待つな」ということわざや

「半夏半作」・・半夏以降の田植えは、はなはだしく収穫が減少する。という意味の言葉があり夏至の日以降、半夏生に入る前までに田植えを済ませて、半夏生の日以降は田植えをしないという習慣がありました。

Posted by マー君 at 10:01│Comments(0)

│季節