2014年02月03日

節分とは

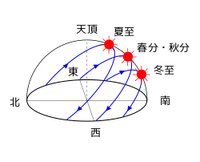

節分 ・・立春の前日のこと 2月3日です。節分という言葉は、「季節を分ける」という意味が含まれています。言い換えれば、「季節の変わり目」という意味になります。ですから、本当は春、夏、秋、冬どの季節にも、節分はあるのです。節分は、季節の変わり目毎にあるのですが、 季節の分かれ目とは、立春、立夏、立秋、立冬の事です。その前日が、節分と呼ばれているのですが、 季節は、「春夏秋冬」と書くように、一年の始まりは「春」になります。その春の始まりが、立春です。立春の前日、2月3日が節分として、メジャーになったのです。

一年の最初、お正月に送る年賀状にも、「新春」とか「迎春」と書きますよね。一年のうち、もっとも大事なのが「春」だというのは分かったと思います。その「春」が始まる前日、新しい一年が始まる前日に、「これから始まる、新しい一年が、不幸や災いが無い一年になりますように」との願いを込めて、一年に一度、節分をこの時期に行うのです。今でも、大晦日には「大掃除」をしますよね。 大掃除も、旧年中の埃や汚れ、言い方を変えると邪気など悪いものをなくし、 綺麗な体で、新しい年を迎えるという意味もあるのです。豆まきもそれと同じ意味でしょう。

節分に何故豆まきをするのか・・

昔、京都に鬼が出て、みんなを困らせていました。その時に、神様からのお告げで、豆を鬼の目に投げて、退治したという話があります。「鬼=魔」 「魔(ま)を滅(め)っする」という言葉から、

その年が無病息災で過ごせるようにと、豆を撒くようになりました。 豆は「煎った大豆」でなければなりません。これは、なぜかというと生の豆は、そこから芽が出てきます。 「魔」から目が出てくるということで、大変、縁起が悪いとされています。豆についての、豆知識です。

節分いわし

節分の習慣自体は中国から伝わったものとされていますが「鰯(いわし)の頭を柊(ひいらぎ)の枝に刺したものを玄関に飾る」という節分いわしの風習は近年になってからのもののようです。

主に西日本では鰯を食べる習慣がありますが、これは節分いわしに由来しています。節分いわしは鰯を焼くと出る激しい煙と臭いで邪気を追い払い、そして柊の針で鬼の眼を刺すという魔よけの意味があります。

また鰯にはDHAやカルシウムなど栄養が豊富なので、その鰯を節分に食べることで健康や無病を願うという意味合いもあるのかもしれませんね。

恵方巻き(えほうまき)は、節分に食べると縁起が良いとされる「太巻き(巻き寿司)」や、その太巻きを食べる行為で大阪地方を中心として行われている習慣。恵方巻の名称は1998年(平成10年)にセブン-イレブンが全国発売にあたり、商品名に採用したことによるとされている。それ以前は「丸かぶり寿司」などと呼ばれており「恵方巻き」と呼ばれていたという文献等は見つかっていない。

恵方巻は、太巻き(巻き寿司)を節分の夜にその年の恵方に向かって無言で、願い事を思い浮かべながら太巻きを丸かじり(丸かぶり)するのが習わしとされている。太巻きには7種類の具材を使うとされ、その数字は商売繁盛や無病息災を願って七福神に因んだもので福を巻き込むと意味付けされる。

2014年の恵方は、東北東(とうほくとう)。

Posted by マー君 at 09:56│Comments(0)

│季節