2022年06月30日

ヒートアイランド現象とは

江戸時代は総じて気温が低かったとされるが、幕末は違ったようだ。シーボルトは1861年に江戸の夏には木陰でも34度を超えることがあると記した。「地表の空気が、黒くて厚い屋根瓦によって異常なほど暖められた当然の結果」と指摘している▲当時の写真を見ると、見渡す限り、瓦屋根の家々が並ぶ。建造物の放射熱はヒートアイランド現象の原因の一つである。太陽熱を吸収しやすい黒い瓦が気温上昇の一因になっても不思議ではない▲舗装道路はなく、緑も多かった。人工排熱につながる自動車や冷房もなかったが、人口100万を超える世界有数の大都市だ。欧州では19世紀に大都市の気温上昇が記録されている。江戸も今につながる都市問題を抱えていたのではないか▲6月としては異例の猛暑が続く。群馬県伊勢崎市では2度目の40度以上を記録した。最高気温の歴代トップ10には山形市の40・8度(1933年)を除き2007年以降の記録が並ぶ。東京、名古屋近郊の都市が多く、ヒートアイランド現象の影響が指摘されている▲東京五輪前には猛暑対策に注目が集まり、道路の遮熱塗装や緑化が進められ、打ち水が奨励された。「喉元過ぎれば……」では困る。猛暑が続けば、熱中症も「災害級」の被害をもたらしかねない▲物理学者の寺田寅彦は昭和の初めに「夏の夕べの涼風」を「帝都随一の名物」と評した。林立した高層ビルの影響で海風が遮られ、姿を消したといわれる。風情を取り戻す息の長い対策はないものか。

毎日新聞余禄 2022/06/30

ヒートアイランド現象

ヒートアイランド現象の要因は何ですか?

(1)土地利用の変化の影響(植生域の縮小と人工被覆域の拡大)

草地、森林、水田、水面等の植生域は、アスファルトやコンクリート等による人工被覆域と比べて保水力が高いことから、水分の蒸発による熱の消費が多く、地表面から大気へ与えられる熱が少なくなるため、主に日中の気温の上昇が抑えられます。

人工被覆域は、植生域と比べて日射による熱の蓄積が多く、また、暖まりにくく冷えにくい性質がある(熱容量が大きい)ことから、日中に蓄積した熱を夜間になっても保持し、大気へ放出することになるため、夜間の気温の低下を妨げることになります。

都市で建築物の高層化及び高密度化が進むと、天空率が低下し地表面からの放射冷却が弱まること、また、風通しが悪くなり地表面に熱がこもりやすくなることにより、さらに気温の低下を妨げることになります。

(2)人工排熱(人間活動で生じる熱)の影響

都市部の局所的な高温の要因と考えられます。都市の多様な産業活動や社会活動に伴って熱が排出され、特に都心部で人口が集中する地域では、昼間の排熱量は局所的に 100W/m2 (中緯度での真夏の太陽南中時における全天日射量の約 10%) を超えると見積もられています。

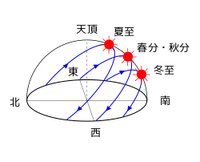

図1 ヒートアイランド現象の概念図

気象庁では、これらヒートアイランド現象の要因(言い換えれば、都市化の影響)による都市での気温上昇量を見積もるために、「都市気候モデル」と呼ばれる数値モデルを利用しています。下の図2のように、都市の地表面状態や人工排熱を考慮した場合のシミュレーションを「都市あり実験」、また、都市の影響を除去した場合(都市域の地表面状態を草地に置き換え、かつ、人工排熱をゼロにすることで、仮想的に人間が都市を建設する以前の状態に戻す)のシミュレーションを「都市なし実験」として、二つの実験を行い、「都市あり実験」の気温から「都市なし実験」の気温を引いたものを都市化の影響とみなしています。

図2 関東地方における2013年8月の月平均気温の都市あり実験結果(左図)、都市なし実験結果(中央図)、都市化の影響による月平均気温の変化:「都市あり実験」と「都市なし実験」の差(右図)

6月も今日で終わり明日からは7月である。

思い返せば暑い暑い6月であった。

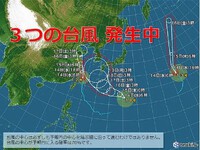

天気予報ではこの週末が過ぎると熊本の天気は下り坂でくもりや雨の日が続くという。

参議院選挙の選挙公報が今日チラシの中に入っていました。

もう少し丁寧に各党の区分けが出来ないものでしょうか。

選挙の争点が分かりにくいしどのように比較すればいいのか分かりずらい。

選挙公報も細かく読めばいろいろな事が勉強できますね。

毎日新聞余禄 2022/06/30

ヒートアイランド現象

ヒートアイランド現象の要因は何ですか?

(1)土地利用の変化の影響(植生域の縮小と人工被覆域の拡大)

草地、森林、水田、水面等の植生域は、アスファルトやコンクリート等による人工被覆域と比べて保水力が高いことから、水分の蒸発による熱の消費が多く、地表面から大気へ与えられる熱が少なくなるため、主に日中の気温の上昇が抑えられます。

人工被覆域は、植生域と比べて日射による熱の蓄積が多く、また、暖まりにくく冷えにくい性質がある(熱容量が大きい)ことから、日中に蓄積した熱を夜間になっても保持し、大気へ放出することになるため、夜間の気温の低下を妨げることになります。

都市で建築物の高層化及び高密度化が進むと、天空率が低下し地表面からの放射冷却が弱まること、また、風通しが悪くなり地表面に熱がこもりやすくなることにより、さらに気温の低下を妨げることになります。

(2)人工排熱(人間活動で生じる熱)の影響

都市部の局所的な高温の要因と考えられます。都市の多様な産業活動や社会活動に伴って熱が排出され、特に都心部で人口が集中する地域では、昼間の排熱量は局所的に 100W/m2 (中緯度での真夏の太陽南中時における全天日射量の約 10%) を超えると見積もられています。

図1 ヒートアイランド現象の概念図

気象庁では、これらヒートアイランド現象の要因(言い換えれば、都市化の影響)による都市での気温上昇量を見積もるために、「都市気候モデル」と呼ばれる数値モデルを利用しています。下の図2のように、都市の地表面状態や人工排熱を考慮した場合のシミュレーションを「都市あり実験」、また、都市の影響を除去した場合(都市域の地表面状態を草地に置き換え、かつ、人工排熱をゼロにすることで、仮想的に人間が都市を建設する以前の状態に戻す)のシミュレーションを「都市なし実験」として、二つの実験を行い、「都市あり実験」の気温から「都市なし実験」の気温を引いたものを都市化の影響とみなしています。

図2 関東地方における2013年8月の月平均気温の都市あり実験結果(左図)、都市なし実験結果(中央図)、都市化の影響による月平均気温の変化:「都市あり実験」と「都市なし実験」の差(右図)

6月も今日で終わり明日からは7月である。

思い返せば暑い暑い6月であった。

天気予報ではこの週末が過ぎると熊本の天気は下り坂でくもりや雨の日が続くという。

参議院選挙の選挙公報が今日チラシの中に入っていました。

もう少し丁寧に各党の区分けが出来ないものでしょうか。

選挙の争点が分かりにくいしどのように比較すればいいのか分かりずらい。

選挙公報も細かく読めばいろいろな事が勉強できますね。