1893年(明治26年)のこの日、三重県鳥羽町の御木本幸吉(みきもと こうきち)夫妻が、初めて真珠の養殖に成功した。

御木本幸吉は株式会社ミキモトの創業者で、彼はふるさとである三重県英虞あご湾の真珠が乱獲のため採れなくなったことを嘆き、動物学者の箕作佳吉(みつくり かきち)らの協力を得て、夫婦でここの無人島で養殖場を始めた。そして、養殖を始めてから3年目の1893年(明治26年)に、半円形ながら5粒の養殖真珠が収穫でき、1906年(明治39年)に円形の真珠が完成した。赤潮によるアコヤ貝の全滅という苦難を乗り越えての成功であった。

関連する記念日として、6月1日は「真珠の日」となっている。

リンク:ミキモト、Wikipedia

今日は何の日雑学ネタ帳より

御木本幸吉は株式会社ミキモトの創業者で、彼はふるさとである三重県英虞あご湾の真珠が乱獲のため採れなくなったことを嘆き、動物学者の箕作佳吉(みつくり かきち)らの協力を得て、夫婦でここの無人島で養殖場を始めた。そして、養殖を始めてから3年目の1893年(明治26年)に、半円形ながら5粒の養殖真珠が収穫でき、1906年(明治39年)に円形の真珠が完成した。赤潮によるアコヤ貝の全滅という苦難を乗り越えての成功であった。

関連する記念日として、6月1日は「真珠の日」となっている。

リンク:ミキモト、Wikipedia

今日は何の日雑学ネタ帳より

朝から鹿児島県宮崎県熊本県に大雨特別警報が出てテレビはひっきりなしにそれぞれの県の川の画像を繰り返し放映して避難を呼びかけています。昨年は球磨川の氾濫で熊本県では大きな被害を受けたくさんの人が亡くなるという痛ましい事件が起きました。梅雨の末期に毎年のように起こる自然災害です。

特別警報について気象庁に分かりやすく説明したものがありますので紹介します。

特別警報について

「特別警報」とは

「特別警報」とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に発表し、最大級の警戒を呼びかけるものであり、気象庁では、平成25年8月30日から運用しています。

特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、東日本の広い範囲で河川の氾濫等による甚大な被害をもたらし、100人以上の死者・行方不明者を出した「令和元年東日本台風」の大雨等が該当します。

特別警報が発表された場合、お住まいの地域は数十年に一度の、これまでに経験したことのないような、重大な危険が差し迫った異常な状況にあります。この数十年間災害の経験が無い地域でも、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっていますので、油断しないでください。

特別警報について気象庁に分かりやすく説明したものがありますので紹介します。

特別警報について

「特別警報」とは

「特別警報」とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に発表し、最大級の警戒を呼びかけるものであり、気象庁では、平成25年8月30日から運用しています。

特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、東日本の広い範囲で河川の氾濫等による甚大な被害をもたらし、100人以上の死者・行方不明者を出した「令和元年東日本台風」の大雨等が該当します。

特別警報が発表された場合、お住まいの地域は数十年に一度の、これまでに経験したことのないような、重大な危険が差し迫った異常な状況にあります。この数十年間災害の経験が無い地域でも、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっていますので、油断しないでください。

サッカーの世界では、ワールドカップに劣らぬ人気を誇る二つの大陸選手権が佳境を迎えた。欧州と南米だ。どちらもコロナ禍で東京オリンピックと同様に1年延期され、今週末に決勝戦が行われる▲ワクチン接種が進む欧州は観客を受け入れ、感染拡大が収まらない南米は無観客になった。見た目は対照的だが、パンデミック下の巨大スポーツイベントに政治が絡む構図は似ている▲南米は5月に急きょ、開催地をブラジルに変更した。コロナ禍を軽視するボルソナロ大統領が後押しした。10日の決勝はブラジルとアルゼンチンのライバル対決。開催反対が多数を占めた世論がテレビ観戦でどこまで盛り上がるか▲欧州ではジョンソン英首相が主導し、ロンドンで行われる11日の決勝、イングランド対イタリア戦に6万人以上を受け入れる。デルタ株流行で行動規制の完全解除を先送りしたことへの不満をそらす狙いもうかがえる▲世界保健機関(WHO)は、大観衆が集まれば感染を拡大させると欧州選手権を批判している。東京五輪は緊急事態宣言下の開催になる。ワクチン接種が進んでいない日本では無観客以外の選択はあるまい▲観客受け入れに前向きな菅義偉首相の意向が、コロナ対策や観客数をめぐる議論を迷走させたのではないか。そんな印象が拭えない。無観客は英語で「ビハインド・クローズド・ドアーズ」。直訳すれば「閉じたドアの背後」で非公開の意味だ。試合はともかく議論まで「ドアの背後」では不信が増す。

毎日新聞 2021/7/9 余禄

東京5輪はやっと1都3県で無観客の開催になった。

民意を無視してここまで決断を遅らせた理由は何だったのだろうか?

4回目の緊急事態宣言での具体的対策は国民をしっかり守れるのか?

毎日新聞 2021/7/9 余禄

東京5輪はやっと1都3県で無観客の開催になった。

民意を無視してここまで決断を遅らせた理由は何だったのだろうか?

4回目の緊急事態宣言での具体的対策は国民をしっかり守れるのか?

早朝、川を石が流れる音で目覚めたのは地区の自治会長だった。「川の石が音を立てて流れる時は気をつけろ」。古い伝承が頭によみがえり近隣の4世帯を避難させると、その30分後に土石流が地区を襲った▲24年前の島根県出雲市(旧平田市)布勢上地区での出来事という。砂防学者の池谷浩(いけや・ひろし)さんが紹介する防災伝承が命を救った例である。その島根県や鳥取県ではきのう線状降水帯による記録的大雨に見舞われ、48万人に避難指示が出た▲線状降水帯の発生に伴う「顕著な大雨に関する情報」、松江市や鳥取市などが出した「緊急安全確保」と、今年も新しい防災用語を耳にする。とくに「緊急安全確保」は直ちに命を守る行動が必要な状況だから、今覚えていただきたい▲ただ先日の熱海・伊豆山の土石流では、長時間の雨をもたらした雨雲は「線状降水帯」の基準を満たしていなかった。また雨量の予報から「避難指示」に踏み切れなかった自治体が「緊急安全確保」を出したのは土石流発生後だった▲近年の豪雨の惨害の教訓をふまえ、住民の早期避難を促すために設けられる新基準や新用語も万全というわけではない。ここは私たちもあらためて居住地のハザードマップを見直し、自らの想像力を働かせて生命を守らねばなるまい▲山鳴りや川の水位の低下、腐土のにおいは土石流、斜面の亀裂や湧水(ゆうすい)、木の根の切れる音などは崖崩れの兆候という。五感をとぎすまし、ご先祖からの伝承の助けも借りねばならない災害列島の住民である。

毎日新聞 2021/7/8 余禄

●線状降水帯

せんじょうこうすいたい

線状降水帯は、「次々と発生する発達した雨雲が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50 - 300 km程度、幅20 - 50 km程度の強い降水をともなう雨域」である。 ウィキペディア

毎日新聞 2021/7/8 余禄

●線状降水帯

せんじょうこうすいたい

線状降水帯は、「次々と発生する発達した雨雲が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50 - 300 km程度、幅20 - 50 km程度の強い降水をともなう雨域」である。 ウィキペディア

小暑

しょうしょ

小暑は、二十四節気の第11。六月節。 現在広まっている定気法では太陽黄経が105度のときで7月7日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から13/24年後で7月7日ごろ。 期間としての意味もあり、この日から、次の節気の大暑前日までである。 ウィキペディア

七夕

たなばた

英語から翻訳-七夕は、スターフェスティバルとも呼ばれ、中国の七夕を起源とする日本のお祭りです。織姫神と彦星神が合流したことを祝うお祭りです。伝説によると、これらの恋人たちは天の川によって隔てられ、彼らは年に一度、太陰太陽暦の第 7 太陰月の 7 日にしか会うことができません。 ウィキペディア(英語)

しょうしょ

小暑は、二十四節気の第11。六月節。 現在広まっている定気法では太陽黄経が105度のときで7月7日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から13/24年後で7月7日ごろ。 期間としての意味もあり、この日から、次の節気の大暑前日までである。 ウィキペディア

七夕

たなばた

英語から翻訳-七夕は、スターフェスティバルとも呼ばれ、中国の七夕を起源とする日本のお祭りです。織姫神と彦星神が合流したことを祝うお祭りです。伝説によると、これらの恋人たちは天の川によって隔てられ、彼らは年に一度、太陰太陽暦の第 7 太陰月の 7 日にしか会うことができません。 ウィキペディア(英語)

谷崎潤一郎(たにざき・じゅんいちろう)の名作「細(ささめ)雪(ゆき)」の一節だ。「山奥から溢(あふ)れ出した山津波なので、波頭を立てた怒濤(どとう)が飛沫(ひまつ)を上げながら後から後からと押し寄せて来つつあって、あたかも全体が沸々(ふつふつ)と煮えくり返る湯のように見える」▲これは1938年7月、約700人の死者・行方不明者を出した阪神大水害における六甲山系からの土石流の描写である。誰しもここ数日のテレビ映像を連想しよう。このころは「土石流」という言葉はなく、「山津波」と呼ばれた▲当時、阪神地区の住人だった谷崎は後年、静岡県の熱海・伊豆山に住んだ。その旧居から西へ約1キロの逢初川(あいぞめがわ)沿いに駆け下った今回の土石流である。「山津波」「蛇抜(じゃぬ)け」といった古くからの恐ろしげな名前そのままの凄絶(せいぜつ)さだった▲現場では泥にまみれながらの捜索活動が続いているが、発生から数日を経てもなお巻き込まれた安否不明者の概数すらはっきりしない。自治体が所在確認できていない住民は当初公表された「約20人」の何倍にものぼっているという▲今は一人でも多くの方の救出を祈るしかないが、一方でこの巨大土石流と現場上流の開発や残土廃棄などとの関連を疑う声が上がっている。静岡県は開発による盛り土の大量流出を指摘しており、今後詳しく検証されることになろう▲阪神大水害の土石流は江戸時代からの六甲山系の森林破壊や砂防政策の遅れが原因とされた。気候変動で過去にない豪雨も覚悟すべき今日、徹底検証して絶たねばならない人の手による惨禍の根である。

毎日新聞 2021/7/6 余禄

土石流とは、土砂が水と混合して、河川・渓流などを流下する現象のこと。土砂災害の原因の一つ。山津波、山崩れ、地すべりともいう。 ウィキペディア

毎日新聞 2021/7/6 余禄

土石流とは、土砂が水と混合して、河川・渓流などを流下する現象のこと。土砂災害の原因の一つ。山津波、山崩れ、地すべりともいう。 ウィキペディア

1964年の東京オリンピックは「1兆円五輪」と呼ばれた。大会に合わせて建設された東海道新幹線や首都高速道路などの費用が大半を占め、国家予算の3分の1にも達した▲推進したのは池田勇人元首相だ。高度成長に陰りが生じ、所得倍増計画の実現が怪しくなったころである。池田は関係者を集め、大号令をかけた。「首都高速と新幹線はなにがなんでもオリンピックに間に合わせろ。政府も全力で後押しする!」(幸田真音著「この日のために」)。経済は勢いを取り戻し「オリンピック景気」と命名された▲時の政権は五輪を景気浮揚に利用する。今回も、安倍晋三前首相はアベノミクス三本の矢に続く「第四の矢」とアピールしていた。東京都は全国で32兆円もの経済効果が見込めると強調した▲コロナ下の今、景気を大きく押し上げるとの見方はすっかり消えた。政府も最近の経済見通しでは五輪に全く触れていない。むしろ課題は損失をどれだけ抑えるかだ▲野村総研の試算では、無観客にして失われる経済効果は1400億円余だが、観客が半分の場合と大差ない。かえって観客を入れると、再拡大している感染を一段と深刻にする恐れがある。緊急事態宣言に追い込まれれば、損失は一気に3兆~6兆円に膨らむという。経済的にも無観客が合理的だろう▲64年の五輪直後は大盤振る舞いの反動で不況に陥り倒産が相次いだ。今回は観客にこだわって景気をさらに悪化させるのか。苦しむのはコロナ禍で困窮した国民である。

毎日新聞 2021/7/5 毎日新聞余禄

オリンピックを経済回復のために政治利用しようとの考え方に罰が当たった。コロナ感染が報じられた頃、感染病対策に頭を切り替えておけばもう少し世の中は早く治まっていたかも知れません。何事も無理強いするとろくなことはありません。

毎日新聞 2021/7/5 毎日新聞余禄

オリンピックを経済回復のために政治利用しようとの考え方に罰が当たった。コロナ感染が報じられた頃、感染病対策に頭を切り替えておけばもう少し世の中は早く治まっていたかも知れません。何事も無理強いするとろくなことはありません。

1776年のこの日、イギリス(グレートブリテン王国)からの自由と独立を宣言し、「アメリカ合衆国」(United States of America:USA)が誕生した。

英語表記は「Independence Day」(インディペンデンス・デイ)。また、「7月4日」を意味する「Fourth of July」と言えば「独立記念日」を指す。

1775年、ジョージ・ワシントン(George Washington、1732~1799年)を総司令官とする「アメリカ独立戦争」が始まった。そして、トーマス・ジェファーソン(Thomas Jefferson、1743~1826年)によって起草された植民地13州の「アメリカ独立宣言」が、翌1776年のこの日、大陸会議によって採択された。

これを記念してアメリカでは祝日に制定されている。また、1584年にイギリスの探検家ウォルター・ローリー(Walter Raleigh、1552~1618年)が、北米開拓のためにヴァージニア州に上陸したのもこの日だった。

アメリカの国旗の赤と白の13本の線は、独立当時の13州を意味し、50個の白い星は現在の50州の数を表している。独立を祝ってフランスから贈られたのが、ニューヨーク港入り口にある「自由の女神像」である。

この日は最もアメリカらしい祝日と言われ、「独立記念日」の一週間は「クリスマス」「感謝祭」と並び全米が祝日モードとなる。ワシントンDC、ボストンをはじめ各地で打ち上げ花火、パレード、コンサートなどのイベントが開催され、アメリカ内外から訪れる大勢の観光客で賑わう。また、家庭ではバーベキュー、ピクニック、野球などをして家族や友人と過ごす。

日本では「独立記念日」を祝うカーニバルで初めてソフトクリームが販売されたことに由来して、7月3日は「ソフトクリームの日」となっている。

リンク:Wikipedia、コトバンク

今日は何の日雑学ネタ帳より

英語表記は「Independence Day」(インディペンデンス・デイ)。また、「7月4日」を意味する「Fourth of July」と言えば「独立記念日」を指す。

1775年、ジョージ・ワシントン(George Washington、1732~1799年)を総司令官とする「アメリカ独立戦争」が始まった。そして、トーマス・ジェファーソン(Thomas Jefferson、1743~1826年)によって起草された植民地13州の「アメリカ独立宣言」が、翌1776年のこの日、大陸会議によって採択された。

これを記念してアメリカでは祝日に制定されている。また、1584年にイギリスの探検家ウォルター・ローリー(Walter Raleigh、1552~1618年)が、北米開拓のためにヴァージニア州に上陸したのもこの日だった。

アメリカの国旗の赤と白の13本の線は、独立当時の13州を意味し、50個の白い星は現在の50州の数を表している。独立を祝ってフランスから贈られたのが、ニューヨーク港入り口にある「自由の女神像」である。

この日は最もアメリカらしい祝日と言われ、「独立記念日」の一週間は「クリスマス」「感謝祭」と並び全米が祝日モードとなる。ワシントンDC、ボストンをはじめ各地で打ち上げ花火、パレード、コンサートなどのイベントが開催され、アメリカ内外から訪れる大勢の観光客で賑わう。また、家庭ではバーベキュー、ピクニック、野球などをして家族や友人と過ごす。

日本では「独立記念日」を祝うカーニバルで初めてソフトクリームが販売されたことに由来して、7月3日は「ソフトクリームの日」となっている。

リンク:Wikipedia、コトバンク

今日は何の日雑学ネタ帳より

東京都品川区大井に本部を置き、塩に関する調査研究を行うとともに、財務大臣の指定を受け、生活用の塩の供給や塩の備蓄を行っている公益財団法人・塩事業センターが制定。

日付は「塩」の原材料である海水が作り出す「な(7)み(3)」(波)と読む語呂合わせから。人が生きていくのに欠かせない塩について、食や文化を含めて楽しく賢く付き合っていく「塩と暮らしを結ぶ運動」(略称:くらしお)をPRすることが目的。

記念日は2017年(平成29年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。より多くの人に塩と暮らしについて考えてもらいたいとの想いが込められている。

塩の役割について

塩は、塩化ナトリウムを主な成分とし、人間の体の中で「ナトリウムイオン」と「塩化物イオン」に姿を変えて存在している。ナトリウムイオンは物に触った時の刺激や、脳から筋肉への命令を神経細胞が伝えるのに役立っている。

体内にある塩化物イオンは胃酸の主成分で、食べ物を殺菌したり、食べ物の消化を助けたりしている。また、ナトリウムイオンは小腸で栄養の吸収に関わっている。

人の体の細胞は「細胞外液」という液に囲まれている。ナトリウムイオンはこの細胞外液に多く含まれていて浸透圧を一定に保ち、細胞そのものの維持に不可欠な存在である。

塩の歴史について

海に囲まれた日本は、一見、塩づくりに向いているように思われるが、実は、岩塩や湖塩もなく、また気候が高湿多雨で広大な平地もないことから、大規模な天日製塩にも適さず、諸外国と比べて塩づくりには恵まれていない。

そこで日本では、昔から苦労して主に海水から塩をつくってきた。その方法は、塩田で海水の水分を蒸発させたり、海水を煮詰めるというものだった。現代では色々な種類の塩が安定的に流通しているが、かつて塩は大変な苦労をしてつくるものであり、また特に、塩がつくれない場所ではとても貴重なものであった。

リンク:塩と暮らしを結ぶ運動、Wikipedia

雑学ネタ帳より

日付は「塩」の原材料である海水が作り出す「な(7)み(3)」(波)と読む語呂合わせから。人が生きていくのに欠かせない塩について、食や文化を含めて楽しく賢く付き合っていく「塩と暮らしを結ぶ運動」(略称:くらしお)をPRすることが目的。

記念日は2017年(平成29年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。より多くの人に塩と暮らしについて考えてもらいたいとの想いが込められている。

塩の役割について

塩は、塩化ナトリウムを主な成分とし、人間の体の中で「ナトリウムイオン」と「塩化物イオン」に姿を変えて存在している。ナトリウムイオンは物に触った時の刺激や、脳から筋肉への命令を神経細胞が伝えるのに役立っている。

体内にある塩化物イオンは胃酸の主成分で、食べ物を殺菌したり、食べ物の消化を助けたりしている。また、ナトリウムイオンは小腸で栄養の吸収に関わっている。

人の体の細胞は「細胞外液」という液に囲まれている。ナトリウムイオンはこの細胞外液に多く含まれていて浸透圧を一定に保ち、細胞そのものの維持に不可欠な存在である。

塩の歴史について

海に囲まれた日本は、一見、塩づくりに向いているように思われるが、実は、岩塩や湖塩もなく、また気候が高湿多雨で広大な平地もないことから、大規模な天日製塩にも適さず、諸外国と比べて塩づくりには恵まれていない。

そこで日本では、昔から苦労して主に海水から塩をつくってきた。その方法は、塩田で海水の水分を蒸発させたり、海水を煮詰めるというものだった。現代では色々な種類の塩が安定的に流通しているが、かつて塩は大変な苦労をしてつくるものであり、また特に、塩がつくれない場所ではとても貴重なものであった。

リンク:塩と暮らしを結ぶ運動、Wikipedia

雑学ネタ帳より

「半夏生(はんげしょう)」は、雑節の一つで、「半夏(はんげ)」という生薬のもとになるサトイモ科のカラスビシャク(烏柄杓)が生える頃。

また、一説にはカタシログサ(片白草)とも呼ばれるドクダミ科のハンゲショウ(半夏生・半化粧)という草の葉が名前の通り半分白くなって化粧しているように見える頃ともされる。

ハンゲショウの葉

七十二候の一つ「半夏生(はんげしょうず)」から作られた暦日で、かつては「夏至」(6月21日頃)から数えて11日目としていたが、現行暦では定気法で太陽黄経が100度のときで7月2日頃にあたる。

この頃に降る雨を「半夏雨(はんげあめ)」と言い、大雨になることが多い。農家にとっては大切な節目の日で、この日までに「畑仕事を終える」「水稲の田植えを終える」目安で、この日から7月7日の「七夕」頃までの5日間は休みとする地方もある。

また、この日は天から毒気が降るとも言われ、井戸や泉に蓋をして毒気を防いだり、この日に採った野菜は食べてはいけないとされたりした。

香川県地方の農家では農繁期が一段落した半夏生の頃にうどんを食べて、労をねぎらう習慣があり、7月2日は「うどんの日」となっている。また、関西地方では夏バテ防止や田んぼの苗が蛸(タコ)の足のようにしっかりと根付くことを願いタコを食べる風習があり、7月2日は「タコの日」にもなっている。

「半夏生」の日付は以下の通り。

2016年7月1日(金)

2017年7月2日(日)

2018年7月2日(月)

2019年7月2日(火)

2020年7月1日(水)

2021年7月2日(金)

リンク:Wikipedia、コトバンク

雑学ネタ帳今日は何の日より

●七十二候とは

日本には七十二候(しちじゅうにこう)という72の季節があります。

季節ごとの鳥や虫、植物、天候などの様子が72の時候の名前になっており、約5日ごとの自然の変化を知ることで、きめ細かな季節の移り変わりを感じることができます。

また、一説にはカタシログサ(片白草)とも呼ばれるドクダミ科のハンゲショウ(半夏生・半化粧)という草の葉が名前の通り半分白くなって化粧しているように見える頃ともされる。

ハンゲショウの葉

七十二候の一つ「半夏生(はんげしょうず)」から作られた暦日で、かつては「夏至」(6月21日頃)から数えて11日目としていたが、現行暦では定気法で太陽黄経が100度のときで7月2日頃にあたる。

この頃に降る雨を「半夏雨(はんげあめ)」と言い、大雨になることが多い。農家にとっては大切な節目の日で、この日までに「畑仕事を終える」「水稲の田植えを終える」目安で、この日から7月7日の「七夕」頃までの5日間は休みとする地方もある。

また、この日は天から毒気が降るとも言われ、井戸や泉に蓋をして毒気を防いだり、この日に採った野菜は食べてはいけないとされたりした。

香川県地方の農家では農繁期が一段落した半夏生の頃にうどんを食べて、労をねぎらう習慣があり、7月2日は「うどんの日」となっている。また、関西地方では夏バテ防止や田んぼの苗が蛸(タコ)の足のようにしっかりと根付くことを願いタコを食べる風習があり、7月2日は「タコの日」にもなっている。

「半夏生」の日付は以下の通り。

2016年7月1日(金)

2017年7月2日(日)

2018年7月2日(月)

2019年7月2日(火)

2020年7月1日(水)

2021年7月2日(金)

リンク:Wikipedia、コトバンク

雑学ネタ帳今日は何の日より

●七十二候とは

日本には七十二候(しちじゅうにこう)という72の季節があります。

季節ごとの鳥や虫、植物、天候などの様子が72の時候の名前になっており、約5日ごとの自然の変化を知ることで、きめ細かな季節の移り変わりを感じることができます。

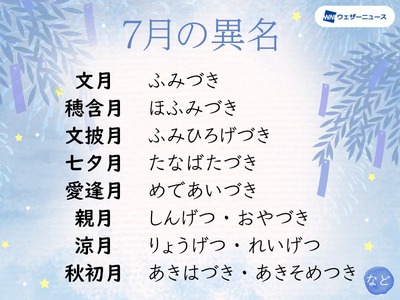

ウエザーニュースのなかに「文月」の分かりやすい解説を見つけましたので紹介いたします。

7月の異名「文月」の由来とは

日本列島はまだまだ梅雨真っ只中ですが、夏のイメージの強い7月に突入しました。

7月のよく知られた異名として「文月(ふみづき)」があります。

これは旧暦の7月、今の暦でおおよそ8月を表しています。

稲穂の様子や昔の行事が語源に

語源には色々な説がありますがその中の一つに、稲の穂が実る頃という意味の「穂含月(ほふみづき)」が転じて「文月」になったという説があります。

さらには、むかし七夕に書物を干す行事があって書物(文)をひらく(披く)という意味から、「文披月(ふみひろげづき)」と呼ばれるようになり、それが「文月」になったという説もあるようです。

七夕や秋の気配に由来

ほかの呼び名としては、7月の代表的な行事である七夕にちなみ「七夕月(たなばたづき)」や織女と彦星が互いに愛し合うという「愛逢月(めであいづき)」といった呼び名があります。

ご先祖をお家にお迎えして供養をする盂蘭盆会 (うらぼんえ) の行われる月でもあり、「親の墓参りに行く月」の意味の「親月(しんげつ・おやづき)」もあります。

また、旧暦7月(今の8月頃)は厳しい暑さも次第におさまっていき、秋の気配を感じはじめるころでもあります。

このことから、「涼月(りょうげつ・れいげつ)」や「秋初月(あきはづき・あきそめつき)」といった風情のある呼び名もつけられています。