2013年05月21日

小満(しょうまん)

5月21日 今日は小満 小満の意味?

二十四節気の一つ。立夏ののち15日、陽暦5月22日ごろにあたる。万物がしだいに長じて満つる意である。[執筆者:根本順吉] ...-日本大百科全書(小学館)

日本文化いろは事典の解説.

5月21日頃 小満とは秋に蒔〔ま〕いた麦などの穂がつく頃で、ほっと一安心(少し満足)すると言う意味です。 田畑を耕して生活の糧〔かて〕を稼いでいた時代には、農作物の収穫の有無は人の生死にかかわる問題でした。そのため、麦などに穂がつくと「今のところは順調だ、よかった」と満足したことから小満と言う名前が付いたようです。

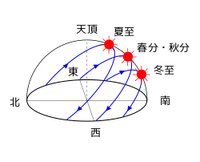

小満(しょうまん)は二十四節気の第8。四月中(通常旧暦4月内)。

現在広まっている定気法では太陽黄経が60度のときで5月21日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から5/12年(約152.18日)後で5月23日ごろ。

期間としての意味もあり、この日から、次の節気の芒種前日までである。

西洋占星術では、小満を双児宮(ふたご座)の始まりとする。

立夏 → 小満 → 芒種

二十四節気の一つ。立夏ののち15日、陽暦5月22日ごろにあたる。万物がしだいに長じて満つる意である。[執筆者:根本順吉] ...-日本大百科全書(小学館)

日本文化いろは事典の解説.

5月21日頃 小満とは秋に蒔〔ま〕いた麦などの穂がつく頃で、ほっと一安心(少し満足)すると言う意味です。 田畑を耕して生活の糧〔かて〕を稼いでいた時代には、農作物の収穫の有無は人の生死にかかわる問題でした。そのため、麦などに穂がつくと「今のところは順調だ、よかった」と満足したことから小満と言う名前が付いたようです。

小満(しょうまん)は二十四節気の第8。四月中(通常旧暦4月内)。

現在広まっている定気法では太陽黄経が60度のときで5月21日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から5/12年(約152.18日)後で5月23日ごろ。

期間としての意味もあり、この日から、次の節気の芒種前日までである。

西洋占星術では、小満を双児宮(ふたご座)の始まりとする。

立夏 → 小満 → 芒種

Posted by マー君 at 12:47│Comments(0)

│暦