2022年09月09日

9月9日=重陽の節句

重陽の節句とは

9月9日は、「重陽の節句」といわれ、平安時代初めに中国から伝わったとされています。

家族の無病息災や子孫繁栄、不老長寿を願い、祝いの宴を開いたことが起源。

中国では、奇数は縁起の良い「陽の日」とされ、奇数の重なる日を祝いの日と考えられました。陽の日の最大値である「9」が重なる日を「重陽」と呼び、節句の1つにしたといわれています。その一方で、陽数が重なると災いが起こりやすく不吉だとも考えられており、よくないことが起きないようにと、邪気を払う風習が根付いたともいわれています。

重陽の節句は「菊」を楽しむ行事

旧暦の9月9日は現在の10月中旬ごろあたり、菊の花が見ごろを迎える時期です。中国では、菊は邪気を払う力を持っているとされており、それが日本にも語り継がれ、重陽の節句では菊の花を楽しむ行事となっています。

日本では平安時代初めに宮中行事の1つとなり、菊を鑑賞する宴や菊を用いた厄払いが行われていましたが、時代とともに庶民にも広がり江戸時代には五節句の1つとして人々に親しまれる行事になりました。

現在は桃の節句、端午の節句など子どもにかかわる節句が広く祝い行事として楽しまれておりますが、重陽の節句はなじみが薄くなってしまっています。現在においてお祝い事として祝われることは少なくなってきておりますが、他の節句と同様、命を尊び、健やかな日々を過ごすことを願う大切な日といえるでしょう。

春夏秋冬を彩る五節句

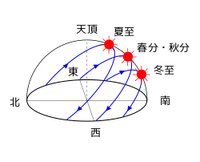

日本には春夏秋冬の四季を彩る節句が存在します。節句とは季節の変わり目を指し、無病息災、五穀豊穣(ほうじょう)、子孫繁栄などを願い、その季節に収穫できる旬のものをお供えしたり、食べたりして邪気を祓う行事を行います。お正月の七草、3月の桃、5月の菖蒲、7月の竹、9月の菊、と必ず植物に彩られるのが特徴です。

HOME ALSOK 研究所の全文を引用