2022年09月02日

長月とは

長月とは | 意味と読み方、由来・語源・別名・異称は?

長月(ながつき)とは、陰暦(旧暦)の9月を意味し、陽暦(新暦)9月の和風月名として知られています。その別名に秋や夜を含むことの多い長月の由来とは?語源や異称とともに解説します。

長月とは

明治初頭より陽暦(新暦)を採用した日本では、12か月を1月〜12月の数字で表しています。しかし、それ以前は、季節感がわかるような和風月名で各月を表現しており、その9番目の月を「長月」としていました。現在でも、陽暦(新暦)9月に当てはめ「長月=9月の別名」として用いています。

陰暦の9月は、陽暦の9月と時期が違います。陽暦は陰暦から1か月ほど遅れています。陰暦の9月は、陽暦の9月下旬から11月上旬頃に当たるのです。

長月の読み方、意味・由来・語源

長月は「ながつき」と読み、その意味・由来・語源にはいくつかの説があるといわれています。

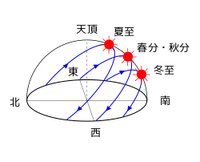

もっとも有力だとされている説は「夜長月(よながつき)」と呼ばれていたものが短くなり「長月」に転じたというものです。秋分を過ぎて日が短くなり、夜がだんだんと長くなっていく様子を表したものです。

ほかにも「稲刈月(いねかりづき)」が「ねかづき」となり「ながつき」に転じたという説、「稲熟月(いねあがりづき)」が転じたという説、稲が長く成長する月という意味の「穂長月(ほながづき)」が略されたという説などがあります。

長月の別名・異称

長月には、別名や異称で表されるさまざまな呼び名があります。そのいくつかを紹介しておきましょう。

晩秋(ばんしゅう)

陰暦では、7月から9月が「秋」になります。このため、9月である「長月」が、秋の最後の月になるため「晩秋」とも呼ばれます。同じく秋の終わりをさす異名としては「季秋」があります。

長雨月(ながめつき)

現在の秋雨にあたる、長い雨が降るということから「長雨月」とも呼ばれました。

菊月(きくづき)

9月9日の菊の節句を含み、菊の花が咲く月であることから「菊月」または「菊咲月(きくさづき)」「菊開月(きくさきづき)」とも呼ばれていたようです。

寝覚月(ねざめづき)

夜が長くなるため、目が覚めることが多くなる月である、という意味合いで「寝覚月」とも呼ばれました。

そのほかの別名・異称

彩月(いろどりづき)

詠月(えいげつ)

建戌月(けんじゅつづき)

青女月(せいじょづき)

竹酔月(ちくすいづき)

紅葉月(もみじづき)

長月のまとめ

長月の由来からは、夜が長くなっていく様子、稲の成長と収穫の様子がうかがえます。また、別名や異称からは菊の季節であることもわかりますね。

現代の9月では、年によってはまだまだ残暑という日もありますが、陰暦を理解することで秋をより趣深く迎えることができるのではないでしょうか。

←葉月 長月 神無月→

月の異名一覧

睦月

如月

弥生

卯月

皐月

水無月

文月

葉月

長月

神無月

霜月

師走

Beyond編集部より引用