2022年07月02日

半夏生(雑節)とは

今日は雑節の半夏生という日です。

今回はtenki.JPに半夏生や雑節について詳しく説明したものがありましたので紹介します。

雑節「半夏生(はんげしょう)」×七十二候「半夏生(はんげしょうず)」のころ

今年も半年が過ぎ去って、今日から文月。七十二候では夏至の末候「半夏生(はんげしょうず)」を迎えました。夏至から数えて11日目にあたり、雑節「半夏生(はんげしょう)」でもあります。さて、「半夏」とは何?いったいどんな暦日なのでしょうか?「半夏生」という名の植物もあり、タコを食べる風習もあったり…「半夏生」にまつわるあれこれを紐解いてみましょう。

夏至から数えて11日目、雑節「半夏生(はんげしょう)」。「半夏(はんげ)」は「ヘソクリ」の語源!!

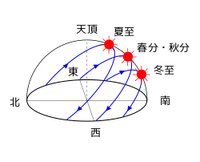

「半夏生(はんげしょう)」とは、七十二候では夏至の末候にあたりますが、「八十八夜」と並んで江戸時代の農民にとって重要な雑節でもありました。この日、太陽の黄経が100度を通過し、夏至から数えて11日目にあたる日です。

そもそも雑節は、農作業に照らし合わされ作られた暦日。梅雨の終わりにあたる「半夏生」は、田植えをすませる目安とされた節目。「半夏生前なら半作とれる」という言い伝えもあり、これは、田植えが遅れても半夏生前なら平年作の半分は収穫できるという教えなのだそうです。

また「半夏」とは、仏教で90日にわたる夏安居(げあんご)の中日、45日目のことでもあります。

湿気が重くたちこめるこの頃、梅雨空の天から毒気が降るため井戸の蓋を閉めたり、地が陰毒を含んで毒草が生じるとも言われ、「カラスビシャク(烏柄杓/別名:半夏、サトイモ科)」が咲き始めます。

このカラスビシャクですが、花の姿も毒草らしく一種異様な雰囲気で、蛇が鎌首をもたげ舌を出しているような佇まい。生のままでは有毒だという、庭先や田の畦に生える雑草です。その根茎は生薬の「半夏(はんげ)」となり、体を温め、停滞しているものを動かし、発散させる作用が。嘔吐を止め、つわりなどにも効果があるとされています。また、球茎から茎が取れたあとが、へそのように窪んでいることから、別名は「ヘソクリ」。昔の農家の人々はこれを掘り貯めては薬屋に売っていたそうで、内緒でお小遣いを貯める“へそくり”の語源はここから生まれたのだそうです。

「半夏生(はんげしょうず)」の頃に咲く「半夏生」。半分お化粧して虫を引き寄せます

さて、「半夏生(はんげしょうず)」の頃に咲くもうひとつの植物が、その名もずばり「半夏生(はんげしょう)」。

こちらは、主に水辺や湿地に自生するドクダミ科のやや大型の野草。6月下旬から7月にかけて、茎の頂点から15cm前後の花穂を伸ばし、白い小花をたくさん咲かせます。さらに花が咲く頃、花穂のすぐ下の葉っぱの付け根に近い部分から先端にかけて白い斑が入り、葉の半分がおしろいを塗ったように白く「半化粧(はんげしょう)」状態になることも、この名の由来だと言われています。

葉が白くなるのは何故かといえば……授粉をしてくれる虫たちの気をひくためだとか。

ドクダミの花の白い部分(実は花弁状の苞)と同じように、花が咲くころに白い葉を出し、昆虫たちにサインを送っているのですね。

「半夏生」に食べるもの…蛸、うどん、半夏生餅、サバ

むしむし、じめじめとした梅雨の終盤、あっという間に食べ物が痛んだり、カビが生える「半夏生」の頃。日本各地には、麦の収穫と田植えの重労働を終えたこの時期特有の様々な食文化&習慣が昔から伝わっています。

例えば関西地方では、豊作を祈って「蛸」を食べる習わしが。これは、植えた作物が蛸の足のように、大地にしっかりと根を張ることを祈願するといった意味が込められているそうです。

また讃岐地方では、田植えなどの労をねぎらうために「うどん」をうち、ふるまう習わしがあります。奈良盆地では「半夏生餅」をつき、田の神様に供えて豊作を祈り、田植えの無事に感謝しながら食べたり、福井県の大野市では、田植えで疲れた農民の栄養補給のために、魚屋が半夏生の日に丸焼きにしたサバを売り出したのだそうです。

そうそう、半夏生に降る雨は「半夏雨」と呼ばれ、しばしば豪雨となったことから、災害への警告の意味合いもあったよう。大雨への警戒は今後も、おこたらないようにしてくださいね。

――奈良県宇陀郡・岡田の谷。山の中へと続く小道に分け入り、大きな榧(かや)の古木を通り過ぎた先の棚田に、半夏生の群生地が広がっているのだとか。白い絨毯をしきつめたような涼やかな半夏生の群落を、いつかこの目で見てみたいと願う「半夏生」の時節となりました。

※参考

現代こよみ読み解き事典(柏書房)

今回はtenki.JPに半夏生や雑節について詳しく説明したものがありましたので紹介します。

雑節「半夏生(はんげしょう)」×七十二候「半夏生(はんげしょうず)」のころ

今年も半年が過ぎ去って、今日から文月。七十二候では夏至の末候「半夏生(はんげしょうず)」を迎えました。夏至から数えて11日目にあたり、雑節「半夏生(はんげしょう)」でもあります。さて、「半夏」とは何?いったいどんな暦日なのでしょうか?「半夏生」という名の植物もあり、タコを食べる風習もあったり…「半夏生」にまつわるあれこれを紐解いてみましょう。

夏至から数えて11日目、雑節「半夏生(はんげしょう)」。「半夏(はんげ)」は「ヘソクリ」の語源!!

「半夏生(はんげしょう)」とは、七十二候では夏至の末候にあたりますが、「八十八夜」と並んで江戸時代の農民にとって重要な雑節でもありました。この日、太陽の黄経が100度を通過し、夏至から数えて11日目にあたる日です。

そもそも雑節は、農作業に照らし合わされ作られた暦日。梅雨の終わりにあたる「半夏生」は、田植えをすませる目安とされた節目。「半夏生前なら半作とれる」という言い伝えもあり、これは、田植えが遅れても半夏生前なら平年作の半分は収穫できるという教えなのだそうです。

また「半夏」とは、仏教で90日にわたる夏安居(げあんご)の中日、45日目のことでもあります。

湿気が重くたちこめるこの頃、梅雨空の天から毒気が降るため井戸の蓋を閉めたり、地が陰毒を含んで毒草が生じるとも言われ、「カラスビシャク(烏柄杓/別名:半夏、サトイモ科)」が咲き始めます。

このカラスビシャクですが、花の姿も毒草らしく一種異様な雰囲気で、蛇が鎌首をもたげ舌を出しているような佇まい。生のままでは有毒だという、庭先や田の畦に生える雑草です。その根茎は生薬の「半夏(はんげ)」となり、体を温め、停滞しているものを動かし、発散させる作用が。嘔吐を止め、つわりなどにも効果があるとされています。また、球茎から茎が取れたあとが、へそのように窪んでいることから、別名は「ヘソクリ」。昔の農家の人々はこれを掘り貯めては薬屋に売っていたそうで、内緒でお小遣いを貯める“へそくり”の語源はここから生まれたのだそうです。

「半夏生(はんげしょうず)」の頃に咲く「半夏生」。半分お化粧して虫を引き寄せます

さて、「半夏生(はんげしょうず)」の頃に咲くもうひとつの植物が、その名もずばり「半夏生(はんげしょう)」。

こちらは、主に水辺や湿地に自生するドクダミ科のやや大型の野草。6月下旬から7月にかけて、茎の頂点から15cm前後の花穂を伸ばし、白い小花をたくさん咲かせます。さらに花が咲く頃、花穂のすぐ下の葉っぱの付け根に近い部分から先端にかけて白い斑が入り、葉の半分がおしろいを塗ったように白く「半化粧(はんげしょう)」状態になることも、この名の由来だと言われています。

葉が白くなるのは何故かといえば……授粉をしてくれる虫たちの気をひくためだとか。

ドクダミの花の白い部分(実は花弁状の苞)と同じように、花が咲くころに白い葉を出し、昆虫たちにサインを送っているのですね。

「半夏生」に食べるもの…蛸、うどん、半夏生餅、サバ

むしむし、じめじめとした梅雨の終盤、あっという間に食べ物が痛んだり、カビが生える「半夏生」の頃。日本各地には、麦の収穫と田植えの重労働を終えたこの時期特有の様々な食文化&習慣が昔から伝わっています。

例えば関西地方では、豊作を祈って「蛸」を食べる習わしが。これは、植えた作物が蛸の足のように、大地にしっかりと根を張ることを祈願するといった意味が込められているそうです。

また讃岐地方では、田植えなどの労をねぎらうために「うどん」をうち、ふるまう習わしがあります。奈良盆地では「半夏生餅」をつき、田の神様に供えて豊作を祈り、田植えの無事に感謝しながら食べたり、福井県の大野市では、田植えで疲れた農民の栄養補給のために、魚屋が半夏生の日に丸焼きにしたサバを売り出したのだそうです。

そうそう、半夏生に降る雨は「半夏雨」と呼ばれ、しばしば豪雨となったことから、災害への警告の意味合いもあったよう。大雨への警戒は今後も、おこたらないようにしてくださいね。

――奈良県宇陀郡・岡田の谷。山の中へと続く小道に分け入り、大きな榧(かや)の古木を通り過ぎた先の棚田に、半夏生の群生地が広がっているのだとか。白い絨毯をしきつめたような涼やかな半夏生の群落を、いつかこの目で見てみたいと願う「半夏生」の時節となりました。

※参考

現代こよみ読み解き事典(柏書房)