2021年08月31日

二百十日

今日は二百十日です。

毎年ある歴日なので何度か記事にしましたが今回は「暮らしの歳時記」の説明を紹介させていただきます。

「二百十日」(にひゃくとおか)は雑節のひとつ。立春(2月4日頃)から数えて210日目の日で、毎年9月1日頃にあたります。

この頃は稲が開花する重要な時期ですが、農作物に甚大な影響を与える台風に見舞われることも多い時期です。そこで、過去の経験から、農家にとっては油断のならないこの日を厄日として戒めるようになりました。それは農家だけでなく、漁師にとっても出漁できるかどうかとともに、生死に関わる問題でもありました。

また「二百二十日(にひゃくはつか)」も同様の雑節で、旧暦8月1日の「八朔(はっさく)」、「二百十日」、「二百二十日」を農家の三大厄日としています。

現在のように台風の予測ができなかった時代、人々はこの日を恐れて警戒し、風を鎮める祭りを行って収穫の無事を祈るようになりました。

※雑節

雑節は、日本人の生活文化から生まれた日本独自のものです。主に農作業と照らし合わせた季節の目安となっており、日本の気候風土に合わせてあるため、長い間に培われてきた知恵と経験の集約といえます。

主な雑節

【節分:せつぶん】 立春の前日 (2月3日頃)

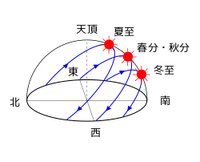

【彼岸:ひがん】 春分と秋分をそれぞれ中日とする7日間

【社日:しゃにち】 春分と秋分に最も近い戊の日

【八十八夜:はちじゅうはちや】 立春から88日目 (5月2日頃)

【入梅:にゅうばい】 立春から135日目 (6月11日頃)

【半夏生:はんげしょう】 夏至から11日目 (7月2日頃)

【土用:どよう】 立春、立夏、立秋、立冬の前各18日間

【二百十日:にひゃくとおか】 立春から210日目(9月1日頃)

【二百二十日:にひゃくはつか】 立春から220日目 (9月11日頃)

毎年ある歴日なので何度か記事にしましたが今回は「暮らしの歳時記」の説明を紹介させていただきます。

「二百十日」(にひゃくとおか)は雑節のひとつ。立春(2月4日頃)から数えて210日目の日で、毎年9月1日頃にあたります。

この頃は稲が開花する重要な時期ですが、農作物に甚大な影響を与える台風に見舞われることも多い時期です。そこで、過去の経験から、農家にとっては油断のならないこの日を厄日として戒めるようになりました。それは農家だけでなく、漁師にとっても出漁できるかどうかとともに、生死に関わる問題でもありました。

また「二百二十日(にひゃくはつか)」も同様の雑節で、旧暦8月1日の「八朔(はっさく)」、「二百十日」、「二百二十日」を農家の三大厄日としています。

現在のように台風の予測ができなかった時代、人々はこの日を恐れて警戒し、風を鎮める祭りを行って収穫の無事を祈るようになりました。

※雑節

雑節は、日本人の生活文化から生まれた日本独自のものです。主に農作業と照らし合わせた季節の目安となっており、日本の気候風土に合わせてあるため、長い間に培われてきた知恵と経験の集約といえます。

主な雑節

【節分:せつぶん】 立春の前日 (2月3日頃)

【彼岸:ひがん】 春分と秋分をそれぞれ中日とする7日間

【社日:しゃにち】 春分と秋分に最も近い戊の日

【八十八夜:はちじゅうはちや】 立春から88日目 (5月2日頃)

【入梅:にゅうばい】 立春から135日目 (6月11日頃)

【半夏生:はんげしょう】 夏至から11日目 (7月2日頃)

【土用:どよう】 立春、立夏、立秋、立冬の前各18日間

【二百十日:にひゃくとおか】 立春から210日目(9月1日頃)

【二百二十日:にひゃくはつか】 立春から220日目 (9月11日頃)

Posted by マー君 at 08:28│Comments(0)

│暦