2019年01月20日

大寒 ・・冷ゆることの至りて甚だしきときなれば也

暦便覧では大寒のことを「冷ゆることの至りて甚だしきときなれば也」と記しています。

きょうは大寒。

Wikipediaでは次のように説明しています。

大寒(だいかん)は、二十四節気の第24。十二月中(通常旧暦12月内)。

現在広まっている定気法では太陽黄経が300度のときで1月20日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から1/12年(約30.44日)後で1月20日ごろである。

期間としての意味もあり、1月20日~2月3日まで、すなわちこの日から、次の節気の立春前日までである。

西洋占星術では、大寒を宝瓶宮(みずがめ座)の始まりとする。

●平気法(へいきほう)とは、二十四節気を配置する方法の一つである。節気間の時間が均等であることからこの名があり、恒気法(こうきほう)ともいう。黄道を24分割する定気法が空間分割法とも呼ばれることに対し、平気法は時間分割法とも呼ばれる。

冬至から翌年の冬至までの時間を24等分して導き出す。こうして導き出された約15日ごとの分点に節気と中気を交互に配した。そして、基点である冬至を11月に固定して各月には必ず中気が含まれることとし、中気を含まない月ができるとそれを閏月とした。

中国暦では清の時憲暦の直前まで、日本の暦では天保暦の直前まで、いずれも平気法が用いられた。隋の劉焯は平気法は実際の太陽の運行と合致せず非合理的として定気法を提唱したが、実施されることはなかった。

1太陽年(≒冬至〜翌冬至)という時間を平均するのが本来であり、定気法では発生する旧暦2033年問題は、平気法では起こらない。

●定気法(ていきほう)とは、二十四節気を配置する方法の一つである。

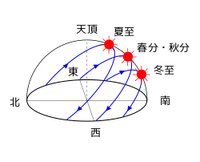

平気法のように1太陽年の時間を平均して節気を求めるのではなく、太陽の天球上の通り道である黄道と天の赤道の交点すなわち春分点を基点として24等分し、こうして導き出された15°ごとの黄経上の特定の度を太陽が通過する日に節気(正節)と中気を交互に配していく。このため空間分割法とも呼ぶ。現在、中気は黄経30°の倍数、正節はそれに15°足したものとされている。

●中気

二十四節気のうち、第二、第四、第六、……、第二四番目という各月の後半にくる節気。すなわち、大寒・雨水・春分・穀雨・小満・夏至・大暑・処暑・秋分・霜降・小雪・冬至の称。中ともいう。

きょうは大寒。

Wikipediaでは次のように説明しています。

大寒(だいかん)は、二十四節気の第24。十二月中(通常旧暦12月内)。

現在広まっている定気法では太陽黄経が300度のときで1月20日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から1/12年(約30.44日)後で1月20日ごろである。

期間としての意味もあり、1月20日~2月3日まで、すなわちこの日から、次の節気の立春前日までである。

西洋占星術では、大寒を宝瓶宮(みずがめ座)の始まりとする。

●平気法(へいきほう)とは、二十四節気を配置する方法の一つである。節気間の時間が均等であることからこの名があり、恒気法(こうきほう)ともいう。黄道を24分割する定気法が空間分割法とも呼ばれることに対し、平気法は時間分割法とも呼ばれる。

冬至から翌年の冬至までの時間を24等分して導き出す。こうして導き出された約15日ごとの分点に節気と中気を交互に配した。そして、基点である冬至を11月に固定して各月には必ず中気が含まれることとし、中気を含まない月ができるとそれを閏月とした。

中国暦では清の時憲暦の直前まで、日本の暦では天保暦の直前まで、いずれも平気法が用いられた。隋の劉焯は平気法は実際の太陽の運行と合致せず非合理的として定気法を提唱したが、実施されることはなかった。

1太陽年(≒冬至〜翌冬至)という時間を平均するのが本来であり、定気法では発生する旧暦2033年問題は、平気法では起こらない。

●定気法(ていきほう)とは、二十四節気を配置する方法の一つである。

平気法のように1太陽年の時間を平均して節気を求めるのではなく、太陽の天球上の通り道である黄道と天の赤道の交点すなわち春分点を基点として24等分し、こうして導き出された15°ごとの黄経上の特定の度を太陽が通過する日に節気(正節)と中気を交互に配していく。このため空間分割法とも呼ぶ。現在、中気は黄経30°の倍数、正節はそれに15°足したものとされている。

●中気

二十四節気のうち、第二、第四、第六、……、第二四番目という各月の後半にくる節気。すなわち、大寒・雨水・春分・穀雨・小満・夏至・大暑・処暑・秋分・霜降・小雪・冬至の称。中ともいう。

Posted by マー君 at 07:24│Comments(0)

│暦