2018年09月23日

暑さ寒さも彼岸まで

今日は秋分の日。秋のお彼岸の中日でもあり1948年(昭和23年)に公布・施行された「祝日法」により国民の祝日の一つに定められています。

でもこの秋分の日や春分の日は毎年同じ日にあるとは限らないのはご存知でしょうか?

実は秋分や春分の日の日付はその前年の2月1日に国立天文台が作成する『暦象年表』という小冊子に基づいて閣議で決定されます。よって、2年後以降の春分の日・秋分の日は確定していないということです。

そして春分の日は戦前に祭日として規定されていた春季皇霊祭、秋分の日は秋季皇霊祭の日に当たります。

今は祭日とか祝日の区別をあまり気にはしませんが祭日は皇室を中心とする神道のお祭りの日のことです。

1948年(昭和23年)の「祝日法」の中には戦前決められた祭日が名を変えて祝日として残っているものもありますが今では法律上の祭日は存在しないということになっています。

●暦象年表は国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、太陽・月・惑星の視位置、朔弦望、各地の日の出入り、日食および月食、惑星現象などのさまざまな情報を掲載した冊子です。

以下「くらしの歳時記」より・・

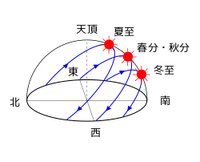

二十四節気のひとつ「秋分」は、昼と夜の長さがほぼ同じになり、この日を境に日の出が遅く、日の入りが早くなり、本を読みふけったり、趣味に没頭したりできる「秋の夜長」になっていきます。

「祖先を敬い、亡くなった人を偲ぶ日」として国民の祝日でもあります。

秋分の日の前後3日間、合計7日間は秋の彼岸(秋彼岸)といい、先祖の墓参りをする習慣があります。仏教では、あの世は西に、この世は東にあるとされ、太陽が真東から昇って、真西に沈む春分の日と秋分の日は、あの世とこの世が最も通じやすい日と考えられ、春と秋の彼岸にお墓参りをするようになったのです。他の仏教国では彼岸にお墓参りをする風習はなく、日本独特のものです。

■暑さ寒さも彼岸まで

「暑さ寒さも彼岸まで」とは、春分の日を境に寒さが和らぎ、秋分の日を境に暑さも和らぐということを表した言葉です。彼岸は春の種まき、秋の収穫とも結びつき、自然に対する感謝や祈りがご先祖様に感謝する気持ちにもつながって、大切な行事となりました。

Posted by マー君 at 10:54│Comments(0)

│暦