2018年09月11日

白露・重陽・旧八朔・二百二十日

ここ4日間の暦は8日(白露)、9日(重陽)、10日(旧八朔)、11日(二百二十日)と日本の行事が続いています。

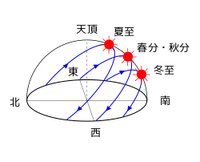

●白露・・9月8日頃(2018年は9月8日)。 および秋分までの期間。

太陽黄径165度。

処暑から数えて15日目頃。

この日から仲秋になります。

草の葉に白い露が結ぶという意味。夜の間に大気が冷え込み、草花に朝露が宿ることから名づけられたのでしょう。

野には薄の穂が顔を出し、太陽が離れていくため空が高くなるなど、本格的な秋の到来を感じられる頃です。

日中はまだ暑さが残りますが、朝夕の涼しさの中に肌寒さも感じ始めます。

●重陽(重陽の節句)・・9月9日。 「九」という陽の数が重なることから重陽(ちょうよう)といいます。

昔、中国では奇数を陽の数とし、陽の極である9が重なる9月9日は大変めでたい日とされ、菊の香りを移した菊酒を飲んだりして邪気を払い長命を願うという風習がありました。日本には平安時代の初めに伝わり、宮中では観菊の宴が催されました。菊の節句、菊の宴とも言われています。

収穫の時期にもあたるため、庶民の間では「栗の節句」としてお祝いをしていました。今も、太宰府天満宮の秋思祭(しゅうしさい)など、各地で菊を愛でる祭りや行事が催されています。

五節句 人日の節句 桃の節句 端午の節句 七夕 重陽の節句

●旧八朔・・9月10日(旧9月1日)「旧八朔(はっさく)」です。

「八朔:はっさく」とは、旧暦8月1日のことで、「八」は「8月」、「朔・さく」は「ついたち」の意。

新暦では8月25日ごろから9月23日ごろまでを移動する(秋分が旧暦8月中なので、早ければその29日前、遅ければ秋分当日となる)。

この頃、早稲の穂が実るので、農民の間で初穂を恩人などに贈る風習が古くからあった。このことから、田の実の節句ともいう。この「たのみ」を「頼み」にかけ、武家や公家の間でも、日頃お世話になっている(頼み合っている)人に、その恩を感謝する意味で贈り物をするようになった。

また八朔は二百十日から二百二十日とならんで「農家の3大厄日」の一つでもあり災害の多い時期の一つでもあります。

各地で行われる「八朔祭り」は作物が天災に遭わずに実るよう五穀豊穣を祈り祈願する行事です。

熊本では熊本県上益城郡山都町の浜町での、野山の自然素材を豊富に使った巨大な「造り物」が名物の「八朔祭(はっさくまつり)」が、毎年、旧暦8月1日の平均に近い、9月第1土曜日日曜日の2日間にわたって開催されています。

他にも福井県美浜町や山梨県都留市で行われる「八朔祭り」が全国的に有名です。

そして時々テレビでも取り上げられますが京都祇園では舞妓さんや芸妓さんが師匠に挨拶回りをする伝統行事も残っています。

●二百二十日・・二百二十日(にひゃくはつか)は雑節のひとつで、立春を起算日(第1日目)として220日目(立春の219日後の日)にあたる。

21世紀初頭の現在では平年なら9月11日、閏年なら9月10日である。数十年以上のスパンでは、立春の変動により9月12日の年もある。

八朔(旧暦8月1日)・二百十日とともに、天候が悪くなる農家の三大厄日とされてきた。統計的には、台風は二百十日から9月下旬にかけて襲来することが多く、二百十日よりも二百二十日の方を警戒する必要がある。

Posted by マー君 at 11:00│Comments(0)

│暦