2018年06月21日

夏至

●夏至・6月21日頃

「芒種」と「小暑」の中間にあたる。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の「小暑」前日までである。

二十四節気のひとつで、「夏に至る」と書くように、この日を過ぎると本格的な夏の到来です。

『暦便覧』には「陽熱至極しまた、日の長きのいたりなるを以てなり」と記されている。

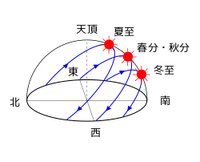

北半球では太陽が1年で最も高い位置にきて、昼間が一番長い日になります。冬至の日と比べると、北海道の根室で約6時間半、東京では約4時間40分も長くなります。

ただ、このころは梅雨の時期でもあるため、あまり日が長く感じられないこともあります。

この夏至の頃の気候や民俗について日本大百科全書(ニッポニカ)では詳しく説明があります。民俗の部分については日本の部分だけを抜き出してみました。

天草や玉名そして八代など馴染みの地域ですが知らないことが沢山あるのに気付きました。

熊本県各地の民俗のことが多く書かれています。

●気象

北海道を除く日本の本土は、夏至の前後およそ20日ずつが梅雨期間である。すなわち夏至以前の20日間は梅雨前期にあたり、ここでは雨量はさして多くないが、しとしと型の長雨が続く。夏至以後、7月中旬の梅雨明けまでは梅雨後期にあたり、集中豪雨型の大雨が断続する。前期と後期の中間のおよそ夏至のころは、梅雨は中休みをすることが多く、そのようなときには一時、真夏の晴天が現れるが、これが持続して空梅雨(洞梅雨)(からつゆ)となってしまうような年もみられる。このように夏至は、気象学的には日本の季節を特徴づける重要な雨期の中心になっているのである。[根本順吉]

●民俗

長野県北佐久地方、兵庫県但馬(たじま)地方、岡山県上房(じょうぼう)郡などでは夏至のことをチュウという。わが国では夏至の行事としては取り立てて記するものはないが、夏至より11日目にあたる半夏生(はんげしょう)または半夏(はんげ)という日は農作のうえでだいじな日とされている。田植はこの日までに終わらないと、「半夏半作」といって収穫が半減するという。大阪近郊では夏至から半夏までタコを食べる習慣がある。タコの足のように稲の根がよく地面に広がりつくようにと願うのだという。関東地方などでは新小麦で焼き餅(もち)をつくって神に供える。島根県や熊本県の各郡でも小麦の団子やまんじゅうをつくって神に供えている。熊本県阿蘇(あそ)地方には、「チュウはずらせ半夏は待つな」といって、田植は夏至よりすこしあとに、半夏を過ぎないようにとの言い習わしがある。半夏生の日には天から毒が降り、毒草が生えるなどといって、いろいろの禁忌がある。この日竹林に入ってはならぬという。タケの花の咲いているのを見ると死ぬという。また畑の野菜や果物をこの日食べると病気になるという。熊本県玉名地方ではこの日ウマにけっして青草を食べさせない。秋田県平鹿(ひらか)地方では半夏の日に草で目を突くと盲目になるといっている。変わった言い伝えでは、熊本県阿蘇地方では半夏の日に生梅を食べると頭がはげるといって忌み、同県八代(やつしろ)地方ではこの日朝寝をすると頭がはげるといって昔から早起きしたという。半夏生はまた生活上の一つのくぎりとなっていた。熊本県の天草(あまくさ)地方では半夏の日は水泳ぎを始める日で、その前には水に入らない。同県阿蘇地方ではダユルシといって八十八夜から半夏生までの間にウシの放牧を許されており、それ以後は家へ連れていかねばならない。香川県の西部地方では半夏生を上半期の決算期としている。[大藤時彦]

Posted by マー君 at 09:15│Comments(0)

│暦