2017年09月26日

「彼岸明け」「はしりくち」

「彼岸明け」ってどういう意味?暦には彼岸明けって書いてありますが、私たちは十分に意味を理解せずに「彼岸明け」という言葉を使っていないでしょうか。そう思えば随分歳をとりましたが私も「彼岸明け」という言葉の意味ははっきり説明はできません。

ということで参考程度にわかり易いものを選んでみました。

今日は何の日?日々の気になる豆知識メモ!より

9月26日彼岸明け

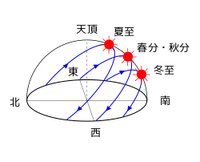

彼岸(ひがん)は雑節の一つで、春分・秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間(1年で計14日間)である。この期間に行う仏事を彼岸会(ひがんえ)と呼ぶ

最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」(あるいは地方によっては「はしりくち」)と呼ぶところもあります。

彼岸明けとは、言葉尻に明けとついていますが今日まではお彼岸でお彼岸の最終日という意味です。

春分の日と秋分の日は毎年変わるので、彼岸入りと彼岸明けの日も毎年変わっていきます。また昔は彼岸明けという言葉を使わずに、「はしりくち」と呼ばれていました。

彼岸明けという言葉が使われていないのは?

日本では、季節を表す時に、「梅雨入り」「梅雨明け」「土用の入り」「土用の明け」といった「明け」「入り」という言葉を使います。

お彼岸の場合、「彼岸入り」は使われているのに対して、「彼岸明け」は使われていないところがあります。

これは、元々「彼岸」という言葉は仏教用語で、かなたの岸のことで、今現在私たちがいるのは、こちらの岸「此岸(しがん)」と言います。

●かなたの岸である彼岸は、煩悩を脱した悟りの世界とされていて、

●こちらの岸である此岸は、煩悩や迷いに満ちた世界とされています。

そして、お彼岸という行事の意味は、

彼岸(煩悩を脱した悟りの世界)に到達することです。

なので、そこからさらに明けてしまうことはない!と言われています。

毎年、春と秋に彼岸を目指して、煩悩の川を渡り続けること。これが「人の一生」であるということから、明けることはないということです。

お彼岸の時期に、人生という船を彼岸に到達させて、次の日から、また新たな心で生きていくという思いが込められています。

ということで参考程度にわかり易いものを選んでみました。

今日は何の日?日々の気になる豆知識メモ!より

9月26日彼岸明け

彼岸(ひがん)は雑節の一つで、春分・秋分を中日とし、前後各3日を合わせた各7日間(1年で計14日間)である。この期間に行う仏事を彼岸会(ひがんえ)と呼ぶ

最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」(あるいは地方によっては「はしりくち」)と呼ぶところもあります。

彼岸明けとは、言葉尻に明けとついていますが今日まではお彼岸でお彼岸の最終日という意味です。

春分の日と秋分の日は毎年変わるので、彼岸入りと彼岸明けの日も毎年変わっていきます。また昔は彼岸明けという言葉を使わずに、「はしりくち」と呼ばれていました。

彼岸明けという言葉が使われていないのは?

日本では、季節を表す時に、「梅雨入り」「梅雨明け」「土用の入り」「土用の明け」といった「明け」「入り」という言葉を使います。

お彼岸の場合、「彼岸入り」は使われているのに対して、「彼岸明け」は使われていないところがあります。

これは、元々「彼岸」という言葉は仏教用語で、かなたの岸のことで、今現在私たちがいるのは、こちらの岸「此岸(しがん)」と言います。

●かなたの岸である彼岸は、煩悩を脱した悟りの世界とされていて、

●こちらの岸である此岸は、煩悩や迷いに満ちた世界とされています。

そして、お彼岸という行事の意味は、

彼岸(煩悩を脱した悟りの世界)に到達することです。

なので、そこからさらに明けてしまうことはない!と言われています。

毎年、春と秋に彼岸を目指して、煩悩の川を渡り続けること。これが「人の一生」であるということから、明けることはないということです。

お彼岸の時期に、人生という船を彼岸に到達させて、次の日から、また新たな心で生きていくという思いが込められています。

Posted by マー君 at 13:57│Comments(0)

│暦