「入梅(にゅうばい)」は、梅雨入りの時期に設定された「雑節」(特別な暦日)である。現在広まっている定気法では太陽黄経が80度のときで6月10日頃。

「入梅」は「にゅうばい」のほかに「ついり」「つゆいり」とも読む。本来は暦の上での「梅雨入り」を意味する漢語表現である。対義語は「梅雨明け」を意味する「出梅(しゅつばい、つゆあけ)」だが、日本ではほとんど使われない。

梅の実が熟して黄色く色づく頃に、雨季に入ることから「入梅」。梅雨に入る一つの目安とされるが、地域や年によってその時期は違うため、実際の梅雨入りとは日付が異なる。梅雨入りしてから約30日間が「梅雨」の期間となる。

農家にとって梅雨入りの時期を知ることは、田植えの日を決める上でも重要であった。昔は、現在のように気象予報が発達していなかったため、江戸時代に目安として暦の上で「入梅」を設けたとされる。

時候(じこう)の挨拶で用いる「入梅の候(こう)」は「梅雨の季節に入る時節」を表すが、宛先の地で梅雨入りが発表されていることが前提となる。

「入梅」の日付は以下の通り。

2016年6月10日(金)

2017年6月11日(日)

2018年6月11日(月)

2019年6月11日(火)

2020年6月10日(水)

2021年6月11日(金)

2022年6月11日(土)

リンク:Wikipedia、コトバンク

※梅雨入りについては今年の様に関東甲信越地方が早々と梅雨入り宣言をされたりするといつもそれより早く梅雨入り宣言する地方にとってはいつ梅雨入りするのだろうかと心配ですよね?

九州地方は今日明日中には梅雨入り宣言がありそうです。

皐月の皐という文字の意味が解らなかったので調べてみました。

漢字辞典より

部首

白 (しろ・しろへん)

画数

11画

種別

人名用漢字名前に使える漢字

音読みコウ

訓読みさつき

さわ

意味皐月(さつき)。陰暦の五月。

さわ。水辺の土地。岸辺。

高い。高い場所。

叫ぶ。大声で呼びかける。

以下Beyond編集部の記事から引用

皐月とは陰暦(旧暦)の5月のことであり、陽暦(新暦)5月の別名です。現代でも五月(さつき)と呼ばれるその由来や語源とは?早苗の意味することや別名・異称について解説します。

皐月とは

明治初頭より陽暦(新暦)を採用した日本では、12か月を1月〜12月の数字で表しています。しかし古来の日本では、各月を季節感がわかるような和風月名で表現しており、その5番目の月を「皐月」としていました。現在の日本では、これを陽暦(新暦)の5月に当てはめ「皐月=5月の別名」として用いています。

陰暦の5月は、陽暦の5月と時期が違います。陽暦は陰暦から1か月ほど遅れています。陰暦の5月は、陽暦の5月下旬から7月上旬頃、ちょうど梅雨の時期に当たります。

皐月の読み方、意味・由来・語源

皐月は「さつき」と読み、その意味・由来・語源にはいくつかの説があるのですが、農作に関する説が多いようです。

田植の月という意味の早苗月(さなえづき)が省略されて「さつき」になったという説や、早苗の「さ」自体に田植の意味があるため「さつき」になったという説などがあります。

ほかにも、さつきの「さ」を、神に捧げる稲の意味がある「皐(さ)」に置き換えたものだ、とする説もあります。

カレンダーに今日は土用とありますが土用とは言葉は知ってはいるものの意味は詳しくはわかりません。

今日は「土用」についてまた勉強することにしました。

過去に何度か調べたこともあるんだけどなあ・・・

土用(どよう)とは、五行に由来する暦の雑節である。1年のうち不連続な4つの期間で、四立(立夏・立秋・立冬・立春)の直前約18日間ずつである。

俗には、夏の土用(立秋直前)を指すことが多く、夏の土用の丑の日には鰻を食べる習慣がある。

各土用の最初の日を土用の入り(どようのいり)と呼ぶ。最後の日は節分である。

Wikipediaで調べてみましたがよくわかりません。

カレンダーのちえふくろうから調べてみますともう少し分かりやすく解説したものがありましたのでこちらも紹介します。

土用-季節の変わり目-[2022年版]

土用の丑の日、というのはよく耳にしますが、土用とはそもそも何なのでしょう。

土用は古代中国の陰陽五行説が由来しています。五行説は、全てのものは木・火・土・金・水の5つから成り立っているという思想で、季節については木=春、火=夏、金=秋、水=冬を象徴しています。季節は4つですので土が残ってしまいますが、実は土は「季節の変わり目」の象徴とされています。

季節は春から夏、夏から秋へと急に切り替わるものではありません。ゆっくりと少しずつ、次の季節へと変化していきます。その移行期間に当たるのが、土用です。

土用は「土旺用事(どおうようじ)」という言葉が縮まってできました。土旺用事とは、土の作用が強くなる季節のこと。植物の種から実ができるように、土は物を育成し、保護してくれる性質があります。そんな土の作用によって変化する季節の変わり目が土用なのです。

土用っていつのこと?

暦においては、土用は雑節のひとつで、季節の始まりである立春、立夏、立秋、立冬の前の約18日間が土用になります。それぞれ、春土用、夏土用、秋土用、冬土用といいますが、一般的に土用といえば夏土用の意味合いが強いかもしれませんね。

各土用の最初の日を土用の入り(どようのいり)といい、冬土用の最後の日は、立春の前日である節分になります。

2022年の土用のいつ?

今日は「土用」についてまた勉強することにしました。

過去に何度か調べたこともあるんだけどなあ・・・

土用(どよう)とは、五行に由来する暦の雑節である。1年のうち不連続な4つの期間で、四立(立夏・立秋・立冬・立春)の直前約18日間ずつである。

俗には、夏の土用(立秋直前)を指すことが多く、夏の土用の丑の日には鰻を食べる習慣がある。

各土用の最初の日を土用の入り(どようのいり)と呼ぶ。最後の日は節分である。

Wikipediaで調べてみましたがよくわかりません。

カレンダーのちえふくろうから調べてみますともう少し分かりやすく解説したものがありましたのでこちらも紹介します。

土用-季節の変わり目-[2022年版]

土用の丑の日、というのはよく耳にしますが、土用とはそもそも何なのでしょう。

土用は古代中国の陰陽五行説が由来しています。五行説は、全てのものは木・火・土・金・水の5つから成り立っているという思想で、季節については木=春、火=夏、金=秋、水=冬を象徴しています。季節は4つですので土が残ってしまいますが、実は土は「季節の変わり目」の象徴とされています。

季節は春から夏、夏から秋へと急に切り替わるものではありません。ゆっくりと少しずつ、次の季節へと変化していきます。その移行期間に当たるのが、土用です。

土用は「土旺用事(どおうようじ)」という言葉が縮まってできました。土旺用事とは、土の作用が強くなる季節のこと。植物の種から実ができるように、土は物を育成し、保護してくれる性質があります。そんな土の作用によって変化する季節の変わり目が土用なのです。

土用っていつのこと?

暦においては、土用は雑節のひとつで、季節の始まりである立春、立夏、立秋、立冬の前の約18日間が土用になります。それぞれ、春土用、夏土用、秋土用、冬土用といいますが、一般的に土用といえば夏土用の意味合いが強いかもしれませんね。

各土用の最初の日を土用の入り(どようのいり)といい、冬土用の最後の日は、立春の前日である節分になります。

2022年の土用のいつ?

暦には今日は「灌仏会」とあります。

灌仏会とは一体、どのような意味を持つものなんでしょうか。

灌仏会 - Wikipediahttps://ja.wikipedia.org › wiki › 灌仏会

灌仏会(かんぶつえ)は、釈迦の誕生を祝う仏教行事である。日本では原則として毎年4月8日に行われ、一般的には花祭・花祭り・花まつり(はなまつり)と呼ばれている。

誕生仏 東大寺

灌仏会(花祭り)の花御堂と誕生仏

花まつり

明治時代のグレゴリオ暦導入後、4月8日は関東地方以西で桜が満開する時期である事から浄土真宗の僧侶安藤嶺丸が「花まつり」の呼称を提唱して以来、宗派を問わず灌仏会の代名詞として用いられている。

灌仏会とは一体、どのような意味を持つものなんでしょうか。

灌仏会 - Wikipediahttps://ja.wikipedia.org › wiki › 灌仏会

灌仏会(かんぶつえ)は、釈迦の誕生を祝う仏教行事である。日本では原則として毎年4月8日に行われ、一般的には花祭・花祭り・花まつり(はなまつり)と呼ばれている。

誕生仏 東大寺

灌仏会(花祭り)の花御堂と誕生仏

花まつり

明治時代のグレゴリオ暦導入後、4月8日は関東地方以西で桜が満開する時期である事から浄土真宗の僧侶安藤嶺丸が「花まつり」の呼称を提唱して以来、宗派を問わず灌仏会の代名詞として用いられている。

今日は春分の日『3月21日(月)』

春分の日(しゅんぶんのひ)は、日本の国民の祝日の一つであり、祝日法により天文観測による春分が起こる春分日が選定され休日とされる。通例、3月20日から3月21日ごろのいずれか1日。 しばしば昼が長くなって「昼と夜の長さが等しくなる日」といわれるが、実際は昼の方が少し長い。詳細は春分を参照。 本項では「春分の日」と「春分日」と区別して記述する。 Wikipediaより

春分

[しゅんぶん]

定義

二十四節気の一。二月中気。太陽の黄経が0度になる時をいう。春の彼岸の中日で,現行の太陽暦で3月21日頃。この日,太陽は天の赤道上にあり,ほぼ真東から出てほぼ真西に沈む。昼夜はほぼ同時間だが,日の出入りの定義と大気による光の屈折などのため,昼間のほうがやや長い。秋分

彼岸

日本の雑節の一つ

彼岸(ひがん)とは、日本の雑節の一つで、春分・秋分を中日(ちゅうにち)とし、前後各3日を合わせた各7日間(1年で計14日間)である。この期間に行う仏事を彼岸会(ひがんえ)と呼ぶ。 最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」(あるいは地方によっては「はしりくち」)と呼ぶ。 俗に、中日に先祖に感謝し、残る6日は、悟りの境地に達するのに必要な6つの徳目「六波羅蜜」を1日に1つずつ修める日とされている。

Wikipediaより

…

春分の日(しゅんぶんのひ)は、日本の国民の祝日の一つであり、祝日法により天文観測による春分が起こる春分日が選定され休日とされる。通例、3月20日から3月21日ごろのいずれか1日。 しばしば昼が長くなって「昼と夜の長さが等しくなる日」といわれるが、実際は昼の方が少し長い。詳細は春分を参照。 本項では「春分の日」と「春分日」と区別して記述する。 Wikipediaより

春分

[しゅんぶん]

定義

二十四節気の一。二月中気。太陽の黄経が0度になる時をいう。春の彼岸の中日で,現行の太陽暦で3月21日頃。この日,太陽は天の赤道上にあり,ほぼ真東から出てほぼ真西に沈む。昼夜はほぼ同時間だが,日の出入りの定義と大気による光の屈折などのため,昼間のほうがやや長い。秋分

彼岸

日本の雑節の一つ

彼岸(ひがん)とは、日本の雑節の一つで、春分・秋分を中日(ちゅうにち)とし、前後各3日を合わせた各7日間(1年で計14日間)である。この期間に行う仏事を彼岸会(ひがんえ)と呼ぶ。 最初の日を「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」(あるいは地方によっては「はしりくち」)と呼ぶ。 俗に、中日に先祖に感謝し、残る6日は、悟りの境地に達するのに必要な6つの徳目「六波羅蜜」を1日に1つずつ修める日とされている。

Wikipediaより

…

3月1日(火)

今日は久しぶりに雨ですがこの後どんどん気温も上がり春らしくなってきます。

月替わりなので和暦月名をおさらいします。

【和風月名】

●1月睦月(むつき)正月に親類一同が集まる、睦び(親しくする)の月。

●2月如月(きさらぎ)衣更着(きさらぎ)とも言う。まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月。

●3月弥生(やよい)木草弥生い茂る(きくさいやおいしげる、草木が生い茂る)月。

●4月卯月(うづき)卯の花の月。

●5月皐月(さつき)早月(さつき)とも言う。早苗(さなえ)を植える月。

●6月水無月

(みなづき、みなつき)水の月(「無」は「の」を意味する)で、田に水を引く月の意と言われる。

●7月文月

(ふみづき、ふづき)稲の穂が実る月(穂含月:ほふみづき)

●8月葉月

(はづき、はつき)木々の葉落ち月(はおちづき)。

●9月長月

(ながつき、ながづき)夜長月(よながづき)。

●10月神無月(かんなづき)神の月(「無」は「の」を意味する)の意味。全国の神々が出雲大社に集まり、各地の神々が留守になる月という説などもある。

●11月霜月(しもつき)霜の降る月。

●12月師走(しわす)師匠といえども趨走(すうそう、走り回る)する月。

旧暦では、和風月名(わふうげつめい)と呼ばれる月の和風の呼び名を使用していました。和風月名は旧暦の季節や行事に合わせたもので、現在の暦でも使用されることがありますが、現在の季節感とは1~2ヶ月ほどのずれがあります。

2月4日は立春です。

立春についてじゃらんニュースにわかりやすく説明がありますので紹介します。

立春とは?

立春とは、二十四節気(にじゅうしせっき)において、春の始まりであり、1年の始まりとされる日です。

二十四節気は紀元前の中国で生まれた、太陽の動きに基づいたこよみです。1年を4つの季節に分け、さらにそれぞれの季節を6つに分割しています。

4×6=24なので、二十四節気…ということですね。

四季の最初が、立春、立夏、立秋、立冬。この4つは「四立(しりゅう)」と呼ばれています。

古代中国では冬至日を1年の区切りにしていましたが、だんだんと「春から1年が始まる」という考えになりました。国民に季節の運行を知らせることは、王の大事な役目であり、冬よりも春の方が重要な季節だったのです。

四立の前日が「節分」。節分って、本来は1年に4回あるんですね。

その中で、1年の終わりであり、大みそかともいえる立春の前日が、今も豆まきなど節分の行事を行う大事な日として残っています。

2022年~2026年の立春は以下の通りです。

・2022年 2月4日

・2023年 2月4日

・2024年 2月4日

・2025年 2月3日

・2026年 2月4日

※国立天文台ホームページより

立春についてじゃらんニュースにわかりやすく説明がありますので紹介します。

立春とは?

立春とは、二十四節気(にじゅうしせっき)において、春の始まりであり、1年の始まりとされる日です。

二十四節気は紀元前の中国で生まれた、太陽の動きに基づいたこよみです。1年を4つの季節に分け、さらにそれぞれの季節を6つに分割しています。

4×6=24なので、二十四節気…ということですね。

四季の最初が、立春、立夏、立秋、立冬。この4つは「四立(しりゅう)」と呼ばれています。

古代中国では冬至日を1年の区切りにしていましたが、だんだんと「春から1年が始まる」という考えになりました。国民に季節の運行を知らせることは、王の大事な役目であり、冬よりも春の方が重要な季節だったのです。

四立の前日が「節分」。節分って、本来は1年に4回あるんですね。

その中で、1年の終わりであり、大みそかともいえる立春の前日が、今も豆まきなど節分の行事を行う大事な日として残っています。

2022年~2026年の立春は以下の通りです。

・2022年 2月4日

・2023年 2月4日

・2024年 2月4日

・2025年 2月3日

・2026年 2月4日

※国立天文台ホームページより

節分とは季節を分けるということです。

昔の日本では、春は一年のはじまりとされ、特に大切にされたようです。

そのため、春が始まる前の日、つまり冬と春を分ける日だけを節分と呼ぶようになったんだとか。

ちなみに暦の上で春が始まる日を「立春(りっしゅん)」(2月4日ごろ)と呼びます。

2月4日は二十四節気の立春、2月3日は節分の日となります。

節分は、「みんなが健康で幸せに過ごせますように」という意味をこめて、悪いものを追い出す日。

「鬼は外、福はうち」と言いながら豆まきをします。

節分という言葉には、「季節を分ける」という意味があり昔の日本では、春は一年のはじまりとされ、特に大切にされたようです。

そのため、春が始まる前の日、つまり冬と春を分ける日だけを節分と呼ぶようになったとか。

保育や子育てが広がる“遊び”と“学び”のプラットフォーム [ほいくる]より抜粋

昔の日本では、春は一年のはじまりとされ、特に大切にされたようです。

そのため、春が始まる前の日、つまり冬と春を分ける日だけを節分と呼ぶようになったんだとか。

ちなみに暦の上で春が始まる日を「立春(りっしゅん)」(2月4日ごろ)と呼びます。

2月4日は二十四節気の立春、2月3日は節分の日となります。

節分は、「みんなが健康で幸せに過ごせますように」という意味をこめて、悪いものを追い出す日。

「鬼は外、福はうち」と言いながら豆まきをします。

節分という言葉には、「季節を分ける」という意味があり昔の日本では、春は一年のはじまりとされ、特に大切にされたようです。

そのため、春が始まる前の日、つまり冬と春を分ける日だけを節分と呼ぶようになったとか。

保育や子育てが広がる“遊び”と“学び”のプラットフォーム [ほいくる]より抜粋

今日から2月です。旧暦の和風月名は如月(きさらぎ)と言います。

国立国会図書館の日本の暦(こよみ)には第一章 暦の歴史、第二章 いろいろな暦、第三章 暦の中のことば、という3つの章があります。

今回は第三章 暦の中のことばについて勉強をしていきたいと考えております。

■和風月名(わふうげつめい)

旧暦では、和風月名(わふうげつめい)と呼ばれる月の和風の呼び名を使用していました。和風月名は旧暦の季節や行事に合わせたもので、現在の暦でも使用されることがありますが、現在の季節感とは1~2ヶ月ほどのずれがあります。

和風月名の由来については諸説ありますが、代表的なものを紹介します。

2月 如月(きさらぎ) 衣更着(きさらぎ)とも言う。まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月。

如月(きさらぎ)の由来は、まだまだ寒さが厳しい時期のために、更に衣を重ね着するという意味から「衣更着(きさらぎ)」になったという説が最も有力とされています。

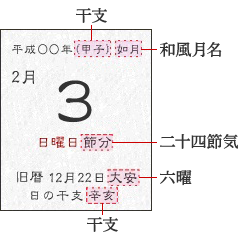

暦には通常、月、日、曜日、休日などが書かれていますが、その他にも昔の暦から受け継がれてきた言葉が見られます。ここでは、日めくりカレンダーに記された言葉について、その成り立ちを紹介します。

■旧暦(きゅうれき)について

昔の暦は旧暦と呼ばれることがあります。旧暦という言葉は、単に昔の暦という意味で使用されたり、明治6年(1873)以降使用されている太陽暦(新暦と呼ばれる)への改暦以前の太陰太陽暦のことを呼んだりしますが、一般には、最後に用いられた太陰太陽暦である天保暦を基にした暦を指すといわれています。現在でも、旧暦に合わせて祭りなどの行事が行われることがあるため、旧暦による日付が暦に入っていることがあります。

■暦注(れきちゅう)について

昔の暦は1冊の本になっていて、方角の吉凶などの注が多く書かれていました。この注のことを暦注といいます。暦注に書かれていた言葉の多くは現在の暦からは消えてしまっています。しかし、干支(えと)や六曜(ろくよう)、二十四節気(にじゅうしせっき)や雑節(ざっせつ)など、現在の暦でも使われている言葉もあります。

冬の土用は立春の直前、約18日間で1月17日ごろ~2月3日ごろになります。 2022年の冬の土用は1月17日(月)~2月3日(木)です。 冬の土用はインフルエンザにかかったり、風邪に注意が必要といわれています。 そして、冬の土用は未(ひつじ)の日に「ひ」のつくものや赤いものを食べるといいそうです。日本文化研究ブログより

2022年の「二十四節気」一覧

「二十四節気」には1太陽年を日数によって24等分する「平気法」と、太陽の黄道上の視位置によって24等分する「定気法」がある。当初は平気法により二十四節気を定めていたが、日本では江戸時代の天保暦から定気法により定めるようになった。

二十四節気の日付は年によって誤差が生じるため、日付は前年と同じ場合もあれば1日ずれる場合もある。2022年の二十四節気の日付は以下の通り。

「二十四節気」には1太陽年を日数によって24等分する「平気法」と、太陽の黄道上の視位置によって24等分する「定気法」がある。当初は平気法により二十四節気を定めていたが、日本では江戸時代の天保暦から定気法により定めるようになった。

二十四節気の日付は年によって誤差が生じるため、日付は前年と同じ場合もあれば1日ずれる場合もある。2022年の二十四節気の日付は以下の通り。

日本文化いろは事典「大晦日」の解説

1年の最後の日を「大晦日〔おおみそか〕」または「大晦〔おおつごもり〕」とも呼びます。「晦日〔みそか〕」とは毎月の末日のことです。一方「晦〔つごも り〕」とは、"月が隠れる日"すなわち「月隠〔つきごもり〕」が訛ったもので、どちらも毎月の末日を指します。"1年の最後の特別な末日"を表すため、末 日を表す2つの言葉のそれぞれ「大」を付けて「大晦日」「大晦」と言います。

来年こそいい年でありますように!

1年の最後の日を「大晦日〔おおみそか〕」または「大晦〔おおつごもり〕」とも呼びます。「晦日〔みそか〕」とは毎月の末日のことです。一方「晦〔つごも り〕」とは、"月が隠れる日"すなわち「月隠〔つきごもり〕」が訛ったもので、どちらも毎月の末日を指します。"1年の最後の特別な末日"を表すため、末 日を表す2つの言葉のそれぞれ「大」を付けて「大晦日」「大晦」と言います。

来年こそいい年でありますように!

今日から12月です。

12月を何故、師走というのかウエザーニュースにこんな説明がありましたので紹介します。

僧侶が走り回る忙しさ

「師走」の由来は、僧侶のような普段落ちついている人でも、この月は多忙で走り回るようになるという意味から名付けられたという説があります。

では、なぜ僧侶は歳末に忙しくなるのかというと、毎年年末に仏名会(ぶつみょうえ)という法要があるからです。

歳末に仏さまや菩薩(ぼさつ)の名を唱え、その年にしてしまった様々な罪に懺悔(ざんげ)し、身も心もきれいになるように祈念する法要のことです。

一般の方も法要に参加できますが、参加できない人たちにかわって、僧侶があちこちの寺院にいって法要を行います。

極月や春待月も12月を表す

実は、他にも呼び方があるのをご存知ですか?

12月は1年の最後の月の意味から「極月(ごくげつ、ごくづき)」、「窮月(きゅうげつ)」、「限りの月(かぎりのつき)」などの異称があります。

また、古い年を除くという意味で、「除月(じょげつ)」とも呼ばれます。

これは、大晦日の晩を「除夜(じょや)」と呼ぶのと同じ理由です。

この他にも「梅初月(うめはつづき)」や「春待月(はるまちづき)」といわれ、春への期待が込められた意味でも呼ばれることもあります。

1年の終わりであると共に、新しい一年に思いを馳せる月でもあることが分かりますね。

早いものであすから師走。書き込みで汚れた壁のカレンダーを1枚めくる。霜月のあれこれを思い出しながら、最後の1枚に来月の予定を埋めていく。慌ただしい年の瀬も頑張ろう、と気持ちにスイッチが入る▼暦は「日(か)読み」から転じたとも。1年が「365日」の暦は古代エジプトでも使われていたそうだ。ナイル氾濫の時期を知るためだった▼ローマ時代にカエサルが4年に1度のうるう日を加え、教皇グレゴリウス13世は400年間に3回、うるう日を省いた。改善を重ねて現代の暦につながった▼暦を「票読み」の道具にしてはなるまい。日本郵便が郵便局長ら96人を訓戒処分などにした。局長らは日本郵便の経費で購入したカレンダーを自民党参院議員の後援会員らに配っていた。小規模局の局長らでつくる任意団体「全国郵便局長会」の指令だ▼局長会は参院選比例代表で自民党公認の組織内候補をトップ当選させるなど強い政治力を誇り、局長人事も左右してきたという。日本郵便もカレンダーの「政治流用」を黙認していた節がある。地域に根差した郵便局の信頼を損なう行為だ。本紙の調査報道で問題が発覚。批判の洪水でようやく処分に▼そろそろ年賀状の季節。学生時代のアルバイトで、雪道を自転車で配達した元旦の苦労を思い出す。現場で頑張っている人たちのためにも、旧弊で汚れた暦はめくり、信頼のスイッチを入れ直す改善を。

西日本新聞・春秋・2021/11/30

※旧弊(きゅうへい)・・1 古い習慣・制度などの弊害 2 古い習慣や考え方にとらわれること。

暦の中にもいろいろな歴史があります。

西日本新聞・春秋・2021/11/30

※旧弊(きゅうへい)・・1 古い習慣・制度などの弊害 2 古い習慣や考え方にとらわれること。

暦の中にもいろいろな歴史があります。

意味

霜月とは、旧暦11月の異称。

霜月の由来・語源

霜月の語源は、「霜降り月・霜降月(しもふりつき)」の略とする説が有力とされる。

その他、十は満ちた数で一区切りなので上月になり、それに対して下月とする説。

神無月を「上な月」と考え、霜月を「下な月」とする説など、上下の「下」とみる説。

「食物月(をしものつき)」の略とする説や、「摺籾月(すりもみづき)」の意味など諸説あるが、いずれも有力とはされていない。

語源由来辞典より

土用(どよう)とは、五行に由来する暦の雑節である。1年のうち不連続な4つの期間で、四立(立夏・立秋・立冬・立春)の直前約18日間ずつである。

2021年の土用期間

冬土用: 2021年1月17日~2月2日

春土用: 2021年4月17日~5月4日

夏土用: 2021年7月19日~8月6日

秋土用: 2021年10月20日~11月6日

俗には、夏の土用(立秋直前)を指すことが多く、夏の土用の丑の日には鰻を食べる習慣がある。

各土用の最初の日を土用の入り(どようのいり)と呼ぶ。最後の日は節分である。

【歴史】

五行では、春に木気、夏に火気、秋に金気、冬に水気を割り当てている。残った土気は季節の変わり目に割り当てられ、これを「土旺用事」、「土用」と呼んだ。

土用の間は、土の気が盛んになるとして、動土・穴掘り等の土を犯す作業や殺生が忌まれた。ただし、土用に入る前に着工して土用中も作業を続けることは差し支えないとされた。また「土用の間日(まび)」には土用の障りがないとされた。

五行の性質において、木気は植物のような発育伸長する勢いある傾向、火気は勢いが頂点に達し燃え盛る性質、金気は熱や勢いが衰え凝縮・固化しつつある状態、水気は凝縮しきってエネルギーを秘めつつ静的に留まった状態であり、これらは四季、太陽、植物などの周期変化の観察から象徴化された。土気は土壌におくと種が発芽することの観察から、大きな変化を促し保護する働きと場所の象徴である。四季にはそれぞれ象徴である木火金水が順当に割り当てられたが、そのままでは季節が変わる際に性質の異なる気が接しギャップが生じる事になる。現実のスムーズな移行にはバッファ的に働き現在から次の季節の気へと変容させる期間があり、ここで土気が活発に働いているとみたのが土用(土の働き)である。この期間は、1年を五行の5等分し、さらに土を四季に配分するため4等分した長さとなる。

※雑節(ざっせつ)とは、二十四節気・五節句などの暦日のほかに、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた、特別な暦日のことである。

一般に雑節と呼ばれるのは、次の9つである。

節分

彼岸

社日

八十八夜

入梅

半夏生

土用

二百十日

二百二十日

2021年の土用期間

冬土用: 2021年1月17日~2月2日

春土用: 2021年4月17日~5月4日

夏土用: 2021年7月19日~8月6日

秋土用: 2021年10月20日~11月6日

俗には、夏の土用(立秋直前)を指すことが多く、夏の土用の丑の日には鰻を食べる習慣がある。

各土用の最初の日を土用の入り(どようのいり)と呼ぶ。最後の日は節分である。

【歴史】

五行では、春に木気、夏に火気、秋に金気、冬に水気を割り当てている。残った土気は季節の変わり目に割り当てられ、これを「土旺用事」、「土用」と呼んだ。

土用の間は、土の気が盛んになるとして、動土・穴掘り等の土を犯す作業や殺生が忌まれた。ただし、土用に入る前に着工して土用中も作業を続けることは差し支えないとされた。また「土用の間日(まび)」には土用の障りがないとされた。

五行の性質において、木気は植物のような発育伸長する勢いある傾向、火気は勢いが頂点に達し燃え盛る性質、金気は熱や勢いが衰え凝縮・固化しつつある状態、水気は凝縮しきってエネルギーを秘めつつ静的に留まった状態であり、これらは四季、太陽、植物などの周期変化の観察から象徴化された。土気は土壌におくと種が発芽することの観察から、大きな変化を促し保護する働きと場所の象徴である。四季にはそれぞれ象徴である木火金水が順当に割り当てられたが、そのままでは季節が変わる際に性質の異なる気が接しギャップが生じる事になる。現実のスムーズな移行にはバッファ的に働き現在から次の季節の気へと変容させる期間があり、ここで土気が活発に働いているとみたのが土用(土の働き)である。この期間は、1年を五行の5等分し、さらに土を四季に配分するため4等分した長さとなる。

※雑節(ざっせつ)とは、二十四節気・五節句などの暦日のほかに、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた、特別な暦日のことである。

一般に雑節と呼ばれるのは、次の9つである。

節分

彼岸

社日

八十八夜

入梅

半夏生

土用

二百十日

二百二十日

tenki.jpの説明によりますと

18日月曜は「十三夜」で、中秋の名月(十五夜)に並ぶ名月です。気になる夜の天気ですが、広い範囲で晴れるでしょう。関東など雲の多い所も、雲の間から月を見られるチャンスがありそうです。暖かくして、夜空を見上げてみてください。

「十三夜」とは? 「月の出」の時間は?

10月18日月曜は、旧暦だと9月13日。昔から、日本では旧暦9月13日の月を「十三夜」として眺める風習があります。

「十三夜」は、中秋の名月(十五夜)に並ぶ名月です。十五夜は里芋を供えることから「芋名月」と呼ばれますが、十三夜は栗や枝豆を供えることから「栗名月」や「豆名月」とも呼ばれています。中秋の名月とあわせて「二夜(ふたよ)の月」とも呼ばれる名月を、ぜひ眺めたいものです。

なお、18日月曜の「月の出」の時間は、札幌は16時9分、東京は16時11分、大阪は16時27分、福岡は16時48分です。

※さて八代ではいい月が眺められるでしょうか?

カレンダーに今日は「旧重陽」とあります。

旧重陽は旧暦の重陽という意味です。

二日続けて数字の話になりますが・・

Wikipediaには以下のような説明があります。

重陽(ちょうよう)は、五節句の一つで、旧暦の9月9日のこと。中国、香港、マカオ、台湾、日本、ベトナムにおいて伝統的な祝日であり、後漢(西暦25年)以前の文献で確認されている。日本では旧暦では菊が咲く季節であることから菊の節句とも呼ばれる。

陰陽思想では奇数は陽の数であり、陽数の極である9が重なる日であることから「重陽」と呼ばれる。奇数の重なる月日は陽の気が強すぎるため不吉とされ、それを払う行事として節句が行なわれていたが、九は一桁の数のうち最大の「陽」であり、特に負担の大きい節句と考えられていた。後、陽の重なりを吉祥とする考えに転じ、祝い事となったものである。

中国では祖先の墓を訪れて敬意を払う日である。香港とマカオでは、一族全員が先祖代々の墓を訪れ、墓を綺麗にして捧げものをする。邪気を払い長寿を願って、菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべた酒を酌み交わして祝ったりしていた。また前夜、菊に綿をおいて、露を染ませ、身体をぬぐうなどの習慣があった。現在では、他の節句と比べてあまり実施されていない。

笠鉾菊慈童は、旧八代城下の「宮之町」(みやのまち)から出される笠鉾で、笠鉾の中で最も由来が古いものです。

菊慈童は、謡曲(能の台本)「枕慈童」に登場する少年で、仕えていた皇帝から賜ったありがたいお経の言葉を菊の葉に書いておいたところ、菊の葉から滴る露が不老不死の薬となって、700年たっても若々しいままであったといいます。人々の不老不死への願いを表しています。

宮之町の町名は、妙見宮(八代神社)にかつてあった門前町の一部であったことに由来し、妙見宮との縁が深いことから、神幸行列の中では他の笠鉾の先頭に立ち、天候が悪くても必ず妙見宮までお供する習わしです。

毎年11月22日に行われてきた八代妙見祭の行事は新型コロナウイルス感染症対策等を踏まえた協議の結果、神事の一部のみ執り行うこととし、国指定重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産の神幸行列については、中止となりましたがこの笠鉾もやっぱり今年は出ないんでしょうか?

旧重陽は旧暦の重陽という意味です。

二日続けて数字の話になりますが・・

Wikipediaには以下のような説明があります。

重陽(ちょうよう)は、五節句の一つで、旧暦の9月9日のこと。中国、香港、マカオ、台湾、日本、ベトナムにおいて伝統的な祝日であり、後漢(西暦25年)以前の文献で確認されている。日本では旧暦では菊が咲く季節であることから菊の節句とも呼ばれる。

陰陽思想では奇数は陽の数であり、陽数の極である9が重なる日であることから「重陽」と呼ばれる。奇数の重なる月日は陽の気が強すぎるため不吉とされ、それを払う行事として節句が行なわれていたが、九は一桁の数のうち最大の「陽」であり、特に負担の大きい節句と考えられていた。後、陽の重なりを吉祥とする考えに転じ、祝い事となったものである。

中国では祖先の墓を訪れて敬意を払う日である。香港とマカオでは、一族全員が先祖代々の墓を訪れ、墓を綺麗にして捧げものをする。邪気を払い長寿を願って、菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべた酒を酌み交わして祝ったりしていた。また前夜、菊に綿をおいて、露を染ませ、身体をぬぐうなどの習慣があった。現在では、他の節句と比べてあまり実施されていない。

笠鉾菊慈童は、旧八代城下の「宮之町」(みやのまち)から出される笠鉾で、笠鉾の中で最も由来が古いものです。

菊慈童は、謡曲(能の台本)「枕慈童」に登場する少年で、仕えていた皇帝から賜ったありがたいお経の言葉を菊の葉に書いておいたところ、菊の葉から滴る露が不老不死の薬となって、700年たっても若々しいままであったといいます。人々の不老不死への願いを表しています。

宮之町の町名は、妙見宮(八代神社)にかつてあった門前町の一部であったことに由来し、妙見宮との縁が深いことから、神幸行列の中では他の笠鉾の先頭に立ち、天候が悪くても必ず妙見宮までお供する習わしです。

毎年11月22日に行われてきた八代妙見祭の行事は新型コロナウイルス感染症対策等を踏まえた協議の結果、神事の一部のみ執り行うこととし、国指定重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産の神幸行列については、中止となりましたがこの笠鉾もやっぱり今年は出ないんでしょうか?

10月の和風月名は「神無月」です。

国立国会図書館の説明によりますと「神無月」とは「神無月」神の月(「無」は「の」を意味する)の意味。全国の神々が出雲大社に集まり、各地の神々が留守になる月という説などもある。

じゃらんニュースにはこんな話もございます。

●神無月とは

神無月(かんなづき)とは、10月の別名です。本来は旧暦なので、1カ月ほど季節が進んだころ(11月ごろ)をイメージしてください。

こういった別の呼び名を、和風月名(わふうげつめい)といいます。

神無月は、もともと「神の月」という意味。古代では「の=な」で、神な月(かむなづき)だったと考えられています。6月の水無月=水の月も同様です(他にも諸説あります)。

なぜ神の月かというと、神聖な五穀を収穫し、神々にささげて感謝する大事な季節だったからとされています。

●10月に神様が集まると言われる由来

島根県・出雲地方では古くから神無月を神在月(かみありづき)と呼んでいます。

10月には全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲大社に集まり、いろいろなことを神議(かみはか)りする…という言い伝えが、平安時代には生まれていました。

そこでは、人が計り知ることのできない「神事」が話し合われると言われています。来年の収穫や人の縁は神事なので、「どこどこの誰と誰を夫婦(めおと)にしよう」といった相談も行われるのだとか。

神様が集まるということは、その他の地方は神様が留守になっちゃうの?というと、その心配はないのでご安心を。

出雲に参集される神様は、山野や河川などに住む「国津神(くにつかみ)」といわれています。高天原(たかまがはら)から降臨した天津神(あまつかみ)は特に出かけないとされています。

また、恵比須(えびす)様や、金比羅(こんぴら)様、道祖神(どうそじん)、かまどの神様なども、ずっと留守番をしてくださると言われています。恵比須様といえば、この時期「えびす講」を行う社寺は多いですね。

2021年の「二十四節気」「雑節」一覧

2021年(令和3年)の「二十四節気(にじゅうしせっき)」「雑節(ざっせつ)」の日付について確認してみる。

2021年の「二十四節気」一覧

「二十四節気」には1太陽年を日数によって24等分する「平気法」と、太陽の黄道上の視位置によって24等分する「定気法」がある。当初は平気法により二十四節気を定めていたが、日本では江戸時代の天保暦から定気法により定めるようになった。

二十四節気の日付は年によって誤差が生じるため、日付は前年と同じ場合もあれば1日ずれる場合もある。2021年の二十四節気の日付は以下の通り。

名称 日付 月太陽黄経 説明

二十四節気一覧 (春)

立春(りっしゅん)2月3日(水) 正月節 315° 寒さも峠を越え、春の気配が感じられる

雨水(うすい)2月18日(木) 正月中330° 陽気がよくなり、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる

啓蟄(けいちつ)3月5日(金) 二月節 345° 冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる

春分(しゅんぶん)3月20日(土)二月中 0° 太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる

清明(せいめい)4月4日(日) 三月節 15° すべてのものが生き生きとして、清らかに見える

穀雨(こくう)4月20日(火) 三月中30° 穀物をうるおす春雨が降る

二十四節気一覧 (夏)

立夏(りっか)5月5日(水) 四月節 45° 夏の気配が感じられる

小満(しょうまん)5月21日(金)四月中 60° すべてのものがしだいにのびて天地に満ち始める

芒種(ぼうしゅ)6月5日(土) 五月節 75° 稲などの(芒のある)穀物を植える

夏至(げし)6月21日(月) 五月中 90° 昼の長さが最も長くなる

小暑(しょうしょ)7月7日(水) 六月節 105° 暑気に入り梅雨のあけるころ

大暑(たいしょ)7月22日(木) 六月中 120° 夏の暑さがもっとも極まるころ

二十四節気一覧 (秋)

立秋(りっしゅう)8月7日(土) 七月節 135° 秋の気配が感じられる

処暑(しょしょ)8月23日(月) 七月中 150° 暑さがおさまるころ

白露(はくろ)9月7日(火) 八月節 165° しらつゆが草に宿る

秋分(しゅうぶん)9月23日(木) 八月中180° 秋の彼岸の中日、昼夜がほぼ等しくなる

寒露(かんろ)10月8日(金) 九月節 195° 秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ

霜降(そうこう)10月23日(土) 九月中210° 霜が降りるころ

二十四節気一覧 (冬)

立冬(りっとう)11月7日(日) 十月節 225° 冬の気配が感じられる

小雪(しょうせつ)11月22日(月) 十月中 240° 寒くなって雨が雪になる

大雪(たいせつ)12月7日(火) 十一月節 255° 雪がいよいよ降りつもってくる

冬至(とうじ)12月22日(水) 十一月中 270° 昼が一年中で一番短くなる

小寒(しょうかん)1月5日(火) 十二月節 285° 寒の入りで、寒気がましてくる

大寒(だいかん)1月20日(水) 十二月中 300° 冷気が極まって、最も寒さがつのる

2021年の「雑節」一覧

「雑節」とは、二十四節気・五節句などの暦日のほかに、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた「特別な暦日」のことである。二十四節気と同様に年によって日付のずれが生じる。2021年の主な雑節の日付は以下の通り。

名称 日付 太陽黄経 説明

●冬の土用(どよう)1月17日(日)27°, 117°, 207°, 297°太陰太陽暦では立春、立夏、立秋、立冬の前18日間を指した。最近では夏の土用だけを指すことが多い。

●節分(せつぶん)2月2日(火) 季節の分かれめのことで、もとは四季にあった。立春の前日。

●春の彼岸(ひがん)入り3月17日(水) 春分と秋分の前後の3日ずつの計7日のこと。初日を彼岸の入り、当日を中日(ちゅうにち)、終日を明けと呼ぶ。

●社日(しゃにち)3月21日(日) 産土神(生まれた土地の守護神)を祀る日。春と秋にあり、春のものを春社(しゅんしゃ、はるしゃ)、秋のものを秋社(しゅうしゃ、あきしゃ)ともいう。古代中国に由来し、「社」とは土地の守護神、土の神を意味する。

●春の土用(どよう)4月17日(土)

●八十八夜(はちじゅうはちや)5月1日(土) 立春から数えて88日目をいう。霜が降りることが少なくなる頃。

●入梅(にゅうばい)6月11日(金) 80° 太陰太陽暦では芒種の後の壬(みずのえ)の日。つゆの雨が降り始める頃。

●半夏生(はんげしょう)7月2日(金) 100°太陰太陽暦では夏至より10日後とされていた。

●夏の土用(どよう)7月19日(月) 五行に由来する暦の雑節である。1年のうち不連続な4つの期間で、四立(立夏・立秋・立冬・立春)の直前約18日間ずつである。俗には、夏の土用(立秋直前)を指すことが多く、夏の土用の丑の日には鰻を食べる習慣がある。各土用の最初の日を土用の入り(どようのいり)と呼ぶ。最後の日は節分である。

●二百十日(にひゃくとおか)8月31日(火) 立春から数えて、210日目の日。

●二百二十日(にひゃくはつか)9月10日(金) 立春から数えて、220日目の日。

●秋の彼岸(ひがん)入り9月20日(月)

●社日(しゃにち)9月27日(月)

●秋の土用(どよう)10月20日(水)

2021年(令和3年)の「二十四節気(にじゅうしせっき)」「雑節(ざっせつ)」の日付について確認してみる。

2021年の「二十四節気」一覧

「二十四節気」には1太陽年を日数によって24等分する「平気法」と、太陽の黄道上の視位置によって24等分する「定気法」がある。当初は平気法により二十四節気を定めていたが、日本では江戸時代の天保暦から定気法により定めるようになった。

二十四節気の日付は年によって誤差が生じるため、日付は前年と同じ場合もあれば1日ずれる場合もある。2021年の二十四節気の日付は以下の通り。

名称 日付 月太陽黄経 説明

二十四節気一覧 (春)

立春(りっしゅん)2月3日(水) 正月節 315° 寒さも峠を越え、春の気配が感じられる

雨水(うすい)2月18日(木) 正月中330° 陽気がよくなり、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる

啓蟄(けいちつ)3月5日(金) 二月節 345° 冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる

春分(しゅんぶん)3月20日(土)二月中 0° 太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる

清明(せいめい)4月4日(日) 三月節 15° すべてのものが生き生きとして、清らかに見える

穀雨(こくう)4月20日(火) 三月中30° 穀物をうるおす春雨が降る

二十四節気一覧 (夏)

立夏(りっか)5月5日(水) 四月節 45° 夏の気配が感じられる

小満(しょうまん)5月21日(金)四月中 60° すべてのものがしだいにのびて天地に満ち始める

芒種(ぼうしゅ)6月5日(土) 五月節 75° 稲などの(芒のある)穀物を植える

夏至(げし)6月21日(月) 五月中 90° 昼の長さが最も長くなる

小暑(しょうしょ)7月7日(水) 六月節 105° 暑気に入り梅雨のあけるころ

大暑(たいしょ)7月22日(木) 六月中 120° 夏の暑さがもっとも極まるころ

二十四節気一覧 (秋)

立秋(りっしゅう)8月7日(土) 七月節 135° 秋の気配が感じられる

処暑(しょしょ)8月23日(月) 七月中 150° 暑さがおさまるころ

白露(はくろ)9月7日(火) 八月節 165° しらつゆが草に宿る

秋分(しゅうぶん)9月23日(木) 八月中180° 秋の彼岸の中日、昼夜がほぼ等しくなる

寒露(かんろ)10月8日(金) 九月節 195° 秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ

霜降(そうこう)10月23日(土) 九月中210° 霜が降りるころ

二十四節気一覧 (冬)

立冬(りっとう)11月7日(日) 十月節 225° 冬の気配が感じられる

小雪(しょうせつ)11月22日(月) 十月中 240° 寒くなって雨が雪になる

大雪(たいせつ)12月7日(火) 十一月節 255° 雪がいよいよ降りつもってくる

冬至(とうじ)12月22日(水) 十一月中 270° 昼が一年中で一番短くなる

小寒(しょうかん)1月5日(火) 十二月節 285° 寒の入りで、寒気がましてくる

大寒(だいかん)1月20日(水) 十二月中 300° 冷気が極まって、最も寒さがつのる

2021年の「雑節」一覧

「雑節」とは、二十四節気・五節句などの暦日のほかに、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた「特別な暦日」のことである。二十四節気と同様に年によって日付のずれが生じる。2021年の主な雑節の日付は以下の通り。

名称 日付 太陽黄経 説明

●冬の土用(どよう)1月17日(日)27°, 117°, 207°, 297°太陰太陽暦では立春、立夏、立秋、立冬の前18日間を指した。最近では夏の土用だけを指すことが多い。

●節分(せつぶん)2月2日(火) 季節の分かれめのことで、もとは四季にあった。立春の前日。

●春の彼岸(ひがん)入り3月17日(水) 春分と秋分の前後の3日ずつの計7日のこと。初日を彼岸の入り、当日を中日(ちゅうにち)、終日を明けと呼ぶ。

●社日(しゃにち)3月21日(日) 産土神(生まれた土地の守護神)を祀る日。春と秋にあり、春のものを春社(しゅんしゃ、はるしゃ)、秋のものを秋社(しゅうしゃ、あきしゃ)ともいう。古代中国に由来し、「社」とは土地の守護神、土の神を意味する。

●春の土用(どよう)4月17日(土)

●八十八夜(はちじゅうはちや)5月1日(土) 立春から数えて88日目をいう。霜が降りることが少なくなる頃。

●入梅(にゅうばい)6月11日(金) 80° 太陰太陽暦では芒種の後の壬(みずのえ)の日。つゆの雨が降り始める頃。

●半夏生(はんげしょう)7月2日(金) 100°太陰太陽暦では夏至より10日後とされていた。

●夏の土用(どよう)7月19日(月) 五行に由来する暦の雑節である。1年のうち不連続な4つの期間で、四立(立夏・立秋・立冬・立春)の直前約18日間ずつである。俗には、夏の土用(立秋直前)を指すことが多く、夏の土用の丑の日には鰻を食べる習慣がある。各土用の最初の日を土用の入り(どようのいり)と呼ぶ。最後の日は節分である。

●二百十日(にひゃくとおか)8月31日(火) 立春から数えて、210日目の日。

●二百二十日(にひゃくはつか)9月10日(金) 立春から数えて、220日目の日。

●秋の彼岸(ひがん)入り9月20日(月)

●社日(しゃにち)9月27日(月)

●秋の土用(どよう)10月20日(水)